Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ex Aequo

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Qui l’eut cru ? Qui aurait pu imaginer qu’ils étaient capables de prendre la plume pour exprimer leurs sentiments à travers la réalité de vies parfois bien différentes ?

Du cheval de caverne au cheval de troupeau,

Du cheval de guerre au cheval de roulotte,

Du cheval de course au cheval de haute-école,

Du cheval de joie au cheval vendu et revendu,

Tous ces chevaux et bien d’autres encore nous racontent les histoires qui ont fait leur destinée, à travers des récits où aucun mors ne les contraint, aucun éperon ne les force à obéir.

Laissons-les exprimer leurs vérités à leur guise en leur laissant les rênes sur le cou, et soyons heureux de nous rapprocher d’eux un peu plus.

« Toutes ces attentions, je les lui rends. Pas volontairement bien sûr, mais je sens qu’à mon contact, tout ce qui pourrait appesantir sa démarche, disparaît. C’est comme si me toucher, respirer mon odeur, le transportait dans un monde sans griffes ni crocs. Lorsqu’il me monte et que ses pieds ne touchent plus terre, c’est comme s’il quittait le territoire des bipèdes pour rejoindre le mien. »

Parfois drôle, souvent émouvant, quelquefois tragique, ce roman souligne les rapports riches et complexes que nous vivons depuis si longtemps avec « la plus belle conquête de l’homme » !

À PROPOS DE L'AUTEUR

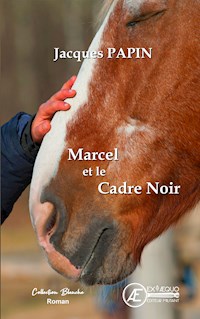

Instructeur d’équitation, élève du Maître N. Oliveira, Jacques Papin pratique l’équitation de tradition française. Il est l’auteur de « Le jour où les chevaux parleront », « Moi, cheval » (Le Rocher), « Marcel et le Cadre Noir » (ExAequo). « Le Cheval et la Plume » est son troisième roman chez ExAequo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jacques Papin

Le Cheval et la Plume !

Nouvelles

ISBN : 979-10-388-0338-1

Collection : Blanche

ISSN : 2416-4259

Dépôt légal : avril 2022

© couverture Ex Æquo

© 2022 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite.

Éditions Ex Æquo

6 rue des Sybilles

Dédicace :

À Ambre,

Écrire un livre sur les chevaux ? Voilà qui est loin d’être une nouveauté ! Des troupeaux entiers, issus de toutes les races, exhibant les robes les plus variées, sont déjà très nombreux à galoper dans tous les coins du monde où l’on sait lire, au travers d’histoires, de contes, de recueils de toutes sortes. Que peut-on alors ajouter à tous ces récits concernant l’équitation, l’art équestre, les grandes et prestigieuses écoles qui ont vu évoluer des écuyers magnifiques de tact, de connaissance et de talent ? Que peut-on ajouter à tous ces écrits historiques décrivant les différents courants équestres qui ont tant passionné les cavaliers d’hier et passionnent encore ceux d’aujourd’hui ? Et que dire de tous ces livres d’aventures dont le cheval est le héros, de tous ces livres de photos d’artistes où le cheval rue, danse, bondit dans le ciel, ou tire une simple calèche, de ces livres dans lesquels de courageux aventuriers crapahutent à travers des pays impossibles à situer sur une carte pour le commun des mortels ? Pourquoi rajouter des pages aux pages ? On le sait bien, le cheval est beau, grand, fort, généreux et il ne pourrait être notre plus belle conquête, s’il n’était que fruit sec. Alors, l’idée de laisser écrire les chevaux à notre place, de nous effacer est peut-être un bon moyen pour tenter de les comprendre avec plus de justesse. Et puis, n’est-ce pas là un des grands principes de la belle équitation, nous effacer pour mieux les mettre en valeur ? De plus, avec leurs gros sabots, ils n’écrivent pas si mal que ça. Mieux que moi peut-être, qui ai trop tendance à me laisser emporter par ma passion.

Comme on s’entend bien et qu’ils me font confiance, ils me laisseront prendre la plume (juste un tout petit peu) pour rajouter de temps en temps mon grain de sel, ou pour les aider lorsqu’ils seront trop fatigués, ou lorsqu’un sujet leur passera un peu par-dessus la tête…

Il y a très longtemps, les petits animaux des forêts ont dû écarquiller les yeux d’étonnement, en voyant l’homme s’approcher du cheval sans agressivité. Quelle était son intention ? Pourquoi l’encercler en s’en rapprochant le plus silencieusement possible, plutôt que de le transpercer à coups de lance dans des hurlements hostiles, comme ils l’avaient toujours fait ? Quand, où, le cheval a-t-il-vu s’ouvrir cette voie nouvelle dans son destin ? Ne plus être vu uniquement comme un animal bon à manger et, de nourriture, devenir peu à peu aussi indispensable, à ceux qui l’ont tant chassé, que l’eau ou le feu, et se vouer à leur survie.

À l’époque où nous pourrions soupçonner ces faits, il ne devait pas y avoir beaucoup de moyens de communication… à part un coup de hache derrière les oreilles ou des braillements de fauve… Mais, avec un petit peu d’imagination…

Après m’avoir découvert, allongé de tout mon long, le petit homme se mit à sautiller autour de moi en poussant des cris mêlés de peur et d’étonnement. De temps en temps, il s’interrompait et me fixait, basculant la tête d’un côté puis de l’autre, allongeant subitement le cou, approchant un doigt prudent de mon pelage. À peine m’avait-il effleuré qu’il repartait, apeuré, en bonds rapides, moitié debout, moitié à quatre pattes, avant de s’arrêter de nouveau et de me considérer encore, les yeux grands ouverts sous une intense réflexion. Je reconnaissais, émanant de lui, cette odeur qui faisait détaler mon troupeau dans une fuite éperdue, mais écrasé par mon propre poids, j’étais incapable de réagir. Marquée de plaies anciennes et d’éraflures enchevêtrées, la peau de son visage, comme celle de ses bras et de ses jambes, trahissait des combats nombreux. Son corps avait la souplesse, le rebond de celui des singes qui pullulent, jacassent, virevoltent de branche en branche sans sembler les toucher.

Toute cette agitation révélait un trouble profond. Il cherchait quelque chose en moi, ne comprenait pas que je reste ainsi couché au lieu de fuir devant lui. Soudain, des plaintes apeurées sortirent du plus profond de sa gorge. Je m’étais péniblement relevé, et il découvrait sous mon ventre une longue plaie purulente dont l’odeur me rappelait celle des restes abandonnés de ces animaux nés pour nourrir les autres. Courageux, l’homme s’approchait de plus en plus près et j’étais si faible que je ne bougeais pas. Le sol me semblait agité d’un lent mouvement tandis qu’il mesurait, le nez agité de reniflements inquiets, l’ampleur de mon mal. Trop fatigué, je m’écroulai de nouveau.

L’homme parcourut mon flanc d’une main prudente, toujours prêt à bondir hors d’atteinte, puis tout à coup s’enfuit, m’abandonnant à mon sort. Et mon ventre brûlait, brûlait tandis que j’entendais des petites bêtes avides le dévorer. Il revint vite, haletant, balançant sur ses jambes arquées et déposa à mes pieds un tas de feuilles de formes et de couleurs diverses. Armé d’une pierre ronde, il se mit à les piler, à les réduire en une bouillie juteuse qu’il appliqua avec précaution sur ma plaie, le grognement apaisant.

Les jours suivants furent consacrés à me soigner. Il partait, revenait, le corps secoué de tressaillements, de grondements, chargé d’autres feuilles dont le pouvoir, petit à petit, calmait ma respiration, chassait le feu lancinant qui m’étourdissait. Il m’abreuvait de ses deux mains en creux, me nourrissait de l’herbe la plus tendre, et je sentis bientôt ma vigueur revenir. La nuit, il restait assis près de moi et veillait, tous les sens en alerte, prêt à me défendre contre ceux qui m’auraient certainement déjà dévoré, s’il n’avait pas été là. Lentement, je me sentis repris par la vie, et lorsque je me mis debout, le sol tint bon sous mes pieds. Rapidement, je marchai avec facilité, retrouvant une force qui m’indiquait la direction à prendre, sans que je sache pourquoi. Mais, curieusement, je ne ressentais aucune envie de retrouver mon troupeau protecteur.

Je l’aurais tout de même cherché, guidé par mon envahissante et instinctive peur de rester seul, si l’homme, par son contact dénué d’agressivité, n’avait pas détourné mes sens sur lui, en m’accoutumant à sa bienveillante présence. Je le suivis bientôt docilement, et il m’emmena jusqu’à une clairière où flottait un silence pesant. J’entendais son cœur battre de plus en plus fort, comme celui de ma mère lorsqu’un danger approchait.

Quand violemment, un cri fusa, si fort, si menaçant que je me mis à trembler, mais pas de fièvre cette fois-ci. Sortis de la forêt, la lèvre supérieure retroussée à la manière de l’hyène avant l’attaque, le bâton prêt à frapper, des hommes semblables à mon sauveur, nous ont entourés. Des sons hostiles, révoltés, s’échappaient de leur bouche, quand l’un d’eux se précipita sur moi en hurlant, farouchement décidé à me transpercer de son bâton à pointe de pierre. Mais mon sauveur, avant qu’il ne m’atteigne, lui attrapa le bras et le brisa net, dans un craquement de branche desséchée. Puis il poussa au ciel un long hululement de chef incontesté.

Un profond murmure émana de la ronde qui nous encerclait, et des regards farouches qui nous encerclaient, l’agressivité mortelle disparut. Puis, tous s’en retournèrent lentement dans l’épaisseur de la forêt, bientôt suivis par le petit homme et moi-même.

Que pouvait donc annoncer cette rencontre du fond des bois, où certains oiseaux ont des ailes de dragons, où les serpents géants règnent en maître, où le plus grand péril est de servir à apaiser l’appétit du plus fort ? Avaient-ils senti menacé leur instinct vital de manger pour vivre, en voyant l’un des leurs si proche de moi ? Que signifiera ce tableau, retrouvé bien des siècles plus tard sur les parois de la grotte de mon sauveur, où l’on me verra, petit sanglier couché, buvant entre les mains de celui qui fut sans doute un des premiers à nous sortir, nous chevaux, de notre condition de proie.

Le petit cheval aurait-il été la première maille de la plus belle, la plus immense tapisserie créée par cette alliance vouée aux plus grands rêves, aux plus cruelles réalités ? Bien d’autres n’auront pas sa chance et, pendant des siècles et des siècles, ses compagnons de troupeau seront irrémédiablement chassés par cette drôle d’espèce d’animal qui se bat avec les siens jusqu’à la mort et… les mange après.

Vu leurs mœurs sauvages, il serait dangereux de s’en approcher de trop près. Et puis, cet animal, nous ne le connaissons que trop bien. Suivons plutôt un cheval de troupeau dans sa vie de tous les jours, vie équilibrée, jusqu’à une forme plus fatale de rencontre avec celui qui en fera sa conquête.

Depuis le jour de ma naissance, je concevais la vie comme une effrénée galopade, une cascade de tourbillons, de cabrioles explosives, d’arrêts à traverser la terre.

Un jour, je m’étais éloigné, ivre fou de galoper avec trois de mes semblables, emporté par cette vivacité du matin si cinglante que tous mes sens déchaînés semblaient hors contrôle. Dans le troupeau, personne ne semblait s’intéresser à nous. Tous étaient trop occupés à brouter l’herbe nouvelle du printemps.

Nous étions quatre voyous lancés à fond, ayant osé s’éloigner de la tendre garantie de leur protection, plus indomptables que l’air et le vent qui chassaient de scintillants filaments de nos yeux complices. Soudain, un choc brisa notre furie et nos corps se mirent à tressaillir avant d’être envahis d’un irrésistible tremblement. Toutes les têtes du troupeau s’étaient levées à la même seconde, dégageant quelque chose d’implacable qui nous clouait sur place comme le pire des ordres indiscutables. Les mâles, les juments, les jeunes, les vieux, le chef incontesté, tous nous visaient d’un regard qui nous écrasait, nous broyait sans pitié.

C’est tête basse que nous sommes revenus dans leur monde protégé. Nous avions enfreint les règles, aurions pu attirer les loups et nous faire étriper sans merci, mais l’appel était intervenu avant que nous ne soyons trop loin, trop vulnérables pour ne plus avoir l’autorisation de revenir. Le troupeau nous a repris, sage devant notre effronterie de jeunes espiègles insouciants, un instant pris au piège d’une fougue capable de nous faire croire invincibles.

Jusqu’ici, je ne voyais que ma mère dans le troupeau, mais depuis quelque temps elle me mettait en garde, commençait à m’avertir qu’il ne fallait plus que je compte trop sur elle, sans vraiment encore me signifier mon rejet. Notre relation s’apprêtait à couper court devant le fait incontournable que je pouvais et devais me débrouiller seul, et cela pour sa sauvegarde et celle des autres. Tous les codes qui nous avaient intimement reliés jusqu’ici étaient peu à peu remplacés par les règles de notre entourage.

Une tête brutalement relevée, oreilles pointées : tout le monde tournait le regard vers le point fixé qui désignait la direction d’un danger ou d’une nouveauté. L’ébrouement qui suivait permettait de calmer l’émotion vécue.

Un hennissement, c’était plus pour annoncer, appeler, accueillir un inconnu, se faire connaître ou reconnaître. Un écart, un demi-tour brutal mettait aussi tout le monde sur ses gardes. Tout était prévu pour que, de la plus minuscule vibration au plus bruyant signal, nous puissions nous sauver à temps.

Quand le chef découvrait la meilleure pâture, il se tendait, la queue en panache, tous les muscles bandés à fond, le cou en arc, le naseau effroyablement dilaté, soufflait violemment comme s’il voulait mettre en garde des démons maléfiques de trop s’approcher de son territoire. Enfin, une fois apaisé, il baissait la tête, nous invitant à goûter l’herbe si méritée après un long périple d’où ne revenaient pas les faibles ou les blessés. Et là, nous partagions tous la sérénité due à l’abondance, sauf lui, condamné par son rang à surveiller les alentours.

Il venait souvent se joindre à nous, les jeunes mâles, mordillant un jarret, une encolure, pour que nous fixions notre attention sur lui afin de nous imprégner de ses différentes attitudes. Nous apprenions ainsi à différencier les bruits sans menaces où son corps restait attentif, mais parfaitement calme, des signes d’hostilité où toute une vibration brutale le parcourait. Tout cela nous saisissait, nous pénétrait à jamais, sans même que nous ayons pu apercevoir, analyser le danger si vite, si bien pressenti. Il nous montrait ainsi la voie de notre survie qui, sans cela, ne serait restée qu’un furtif étourdissement de nos sens. Il nous préparait à sentir la terre et ses courants, ses comédies souterraines, ses densités fluctuantes, à éviter avant de les voir les bandes sablonneuses, les reliefs caillouteux où l’herbe est pimbêche, pour nous permettre plus tard de trouver la plus riche et verdoyante des nourritures. Une fois prêts, nous nous laisserions guider par ces forces aux lois sans âge, qui nous sauveraient plus d’une fois de notre perte.

Autant, avant son oubli, ma mère exerçait sur moi une incontrôlable attraction, était unique au point de me sembler la seule du troupeau, autant bientôt, un élan encore plus fantastique que son attirance vitale se mit à faire bouillonner mes veines. Une ardeur irrépressible me poussait à préparer par un jeu sans merci le plus grave, le plus rageur des défis auquel je ne pourrais échapper. Avec mes frères de troupeau, nous peaufinions nos équilibres, aiguisions nos impulsions, jouions à impressionner nos rivaux, en prévision du jour où il nous faudrait aller provoquer, dans le lourd silence des matins brumeux, le chef du troupeau convoité. Il ne s’agissait plus d’une punition d’effronterie, d’un rappel à l’ordre, mais de la sauvegarde de notre espèce. Question de semence plutôt que d’appel chevaleresque où à la fin du combat les princesses semblaient bien indifférentes… à celui qui venait de les conquérir ou plutôt de se les octroyer.

Ce fut mon tour. Chacun sondait l’autre sans peur, n’exprimant que la soif de prendre le dessus, et la charge fut aussi brève que terrible. Les dents claquaient, les sabots cognaient, mais l’échange n’était pas que physique, et ce fut seulement lorsqu’il sentit que rien ne pourrait me faire céder, que le vieil étalon se retira. Le poids de toutes les consciences se tourna aussitôt vers moi, le vainqueur. J’étais devenu le chef d’un troupeau sans pitié qui n’admettrait pas l’hésitation, ne pardonnerait pas la moindre défaillance, ne s’en remettrait à moi qu’à la condition que je reste toujours infaillible.

À l’arrivée du printemps, les princesses se faisaient plus langoureuses, comme entraînées malgré elles vers une douce torpeur. Mais moi, il s’agissait plutôt d’une trompette que je dressais au ciel sous les odeurs acidulées dont elles m’enivraient. Je les honorais, les couvrait plusieurs fois par jour jusqu’à ce qu’elles me fassent signe de calmer mes ardeurs, de ne pas les gaspiller en assauts inutiles, alors qu’elles étaient prises.

Mes poulains naissaient la nuit, sage précaution, les animaux sauvages attaquant plutôt après le lever du soleil, lorsqu’ils ont eu le temps d’observer leurs proies et de méditer leurs plans. Venir au monde au grand jour signifie s’exposer à mourir avant d’avoir posé un sabot devant l’autre, rejeter la logique de la nature qui ne pardonne rien.

Je vécus ainsi de longues années, suivi de tous, passant d’un pas tranquille lorsque les pâtures se montraient généreuses, au trot lorsqu’elles devenaient pingres et que surgissait la faim, au grand galop, bruit d’enfer martelé, lorsqu’un danger que je percevais avant de le voir s’annonçait.

La seule fois où j’aperçus des animaux debout sur leurs pattes arrière, sonna ma perte. Ils avaient réussi à tromper ma vigilance, n’avaient allumé aucun feu, n’avaient fait aucun bruit, et le vent ne portant pas leur odeur dans ma direction, avait été leur allié. Mon troupeau était arrêté sur la hauteur d’un grand plateau à l’herbe riche, surplombant par la rigueur de sa falaise abrupte une forêt verte et bleue, alanguie à perte de vue, d’où sortaient parfois des cris, des appels, des plaintes, tout un grouillement de vie surveillé de près par les tournoyants rapaces qui avaient vu, compris, de leurs yeux mille fois plus perçants que les miens.

Et, lorsqu’ils sortirent de derrière les genêts sauvages, hérissés de hurlements rauques et de bâtons, je n’ai eu que le temps de sentir m’envahir la panique du demi-tour vain. Plus nombreux que la plus grande horde de loups, ils nous prirent en étau, nous laissant pour seule voie de fuite le sommet de la falaise. Comme annonçant le pire, j’avais senti dans leur regard une dimension inconnue jusqu’ici, terrifiante…

Après ma chute, le corps disloqué, j’ai revu ma mère et rejoint les battements de son cœur qui m’appelait lorsque, m’étant un peu trop éloigné d’elle, je la cherchais parmi les autres juments. J’ai revu mes poulains, les faibles de naissance, les forts, les timides, les crâneurs, les peureux, les bancals, les nigauds qui ne trouvaient pas la mamelle, les malchanceux qui se cassaient une patte dans un trou et cherchaient tout de même à se nourrir en sautillant, prolongeant ainsi leur agonie et le moment de leur perte. J’ai pensé à toutes ces juments qui s’étaient dilatées pour moi, sans aucune autre considération que de procréer. Reproduire, protéger, reproduire, protéger, tout en moi, en fait, tenait dans cette obligation. J’en ai vécu des tempêtes, des accalmies, non des joies ni des peines, seulement des tressaillements de bien-être lorsque rien ne venait à manquer, lorsque la tiédeur de l’apaisement m’envahissait, et que je sentais jusqu’à des milliers de foulées de galop, l’absence du danger.

Maintenant, écrasé sous les corps de mes semblables, j’entendais le cri des rapaces tournoyant déjà au-dessus de nous, prêts à fondre sur nos cadavres offerts. Et c’est l’expression de ce regard qui m’avait poussé dans le vide, plus cruel que celui du pire des loups, assoiffé de la jouissance de tuer et de voir couler le sang, qui accompagna mon dernier souffle.

Franchement, les premiers rapports entre l’être humain et le cheval n’auront pas été des plus conviviaux…

Et quelques siècles passeront encore, avant que d’autres hommes, plus redressés, plus droits, découvrent, en même temps que les mots viendront orner leur raisonnement, à quel point cet animal peut leur être utile. Souvent malgré lui, car on ne lui demande pas son avis, et c’est parti pour les labours, les guerres, les transports, les jeux, tout ce qui permet à l’homme d’employer la force du cheval pour ne pas user inutilement la sienne.

Mais, si celui que la nature n’a doté que de deux jambes possède un cœur aux appellations chavirantes : brisé, fendu, meurtri, déchiré, généreux, vaillant, noble, palpitant, trahi, d’artichaut, sec, etc., etc., il ne s’agit que d’un simple muscle n’ayant aucune valeur de plus que les autres pour celui qui a quatre pattes, et ne se laissera jamais emporter par des émotions qui, ne lui appartenant pas, pourraient, en affaiblissant ses habitudes de protection, le mettre en péril.

Mais qui peut l’affirmer, qui peut en être certain ? Une belle entente ne s’établit-elle pas sur de nombreux points communs ? Qui peut dire qu’entre l’homme et le cheval, il ne puisse exister de rapprochement autre qu’utile ?

Le cheval et la petite

Je suis un petit cheval poilu, né de la brève rencontre sans affection entre l’irrépressible virilité et la langoureuse soumission. Je suis venu au monde sans frayeur ni étonnement. À peine debout sur mes pattes, je trouvai aussitôt la mamelle salvatrice et, tout juste rassasié, j’entrepris mon premier galop bondissant, d’une souplesse montée sur ressorts. Ma mère était douce et patiente et n’eut pas trop à me surveiller, puisque nous étions seuls dans notre grand pré entouré d’une solide barrière.

Un homme venait tous les jours apporter du grain à ma mère. Il lui parlait tendrement, la caressait, tandis qu’elle mâchonnait tranquillement. Bien vite, je ne reculai plus lorsqu’il me tendait la main et m’adonnai en confiance à ses caresses, à ses étranges demandes de lui donner les pieds, trouvant, à travers sa calme et patiente fermeté, son contact plutôt agréable.

Mais bien vite, sans raison, l’œil de ma mère s’est ombré de lourds nuages noirs. Plus je m’approchais, plus ils s’alourdissaient et son cœur se mettait à battre à la manière d’un grondement hostile. Elle s’est mise à me chasser, me rejeter, comme si j’étais devenu nuisible et m’imposait une distance à ne plus franchir. Quand je la voyais soudain coucher les oreilles, je savais qu’elle allait se jeter sur moi avec l’intention bien visible de me massacrer sans pitié. J’arrivai chaque fois à esquiver la charge, sauf une fois où, à ma grande surprise, arrivée à ma portée, elle s’est arrêtée, haletante, et là, j’ai lu dans ses yeux qu’elle ne voulait pas me faire de mal, mais me suppliait de partir, de la quitter pour toujours, que sa vie, son devenir, dépendait de notre séparation.

Ce moment venu, elle ne m’a même pas jeté un regard, aucun pli de sa peau n’a tressailli, je n’existais plus et si je l’appelais deux ou trois fois en la voyant disparaître au détour du chemin, c’était sans illusion ni affection, comme un dernier soubresaut de quelque chose qui me dépassait.

À peine avais-je eu le temps de réaliser que deux de mes semblables furent emmenés dans mon pré. Tout juste libérés du licol, ils se lancèrent dans des galops effrénés, se bousculant, dérapant, s’arrêtant net, le souffle puissant, avant de relancer de plus belle leur course échevelée. Je ne comprenais pas le sens de toute cette excitation, moi qui étais plutôt mesuré, avare de ce genre de démonstration de fougue plus ou moins bien contrôlée. Une fois calmés, après être venus s’assurer de très près que j’étais bien un des leurs, ils se mirent à brouter, m’imposant sans même me demander mon avis, le partage de mon herbe.

Souvent, des hommes à l’air important venaient les inspecter, le regard vide de toute forme d’intérêt à mon sujet. Les autres devaient avoir quelque mérite caché… Ils devaient posséder quelque chose de plus que moi, une qualité qui leur faisait porter fièrement leur cou roué sur des têtes aussi fines qu’arrogantes. Du haut de leurs minuscules sabots, je ne pouvais que reconnaître leurs allures aériennes, distinguées, je ne dirais pas surfaites, ce serait de la méchanceté gratuite de ma part. Il n’y en avait que pour eux et moi, les regards me traversaient comme si j’étais une grosse pierre plantée là depuis des siècles. C’est vrai qu’avec ma tête lourde, mon cou grêle, mon dos mal attaché, mes jarrets trop serrés, je n’avais rien d’attirant. Et puis, j’avais de gros sabots évasés et ma démarche était penaude. En fait, je n’avais pour moi qu’une sobre sagesse qui m’ouvrait à une honnête considération de ce qui m’entourait.

Ils sont venus les chercher avec un camion et la lutte fut farouche, intransigeante. Les bipèdes gesticulaient à tour de bras, claquant de la langue comme si un tic nerveux les possédait, et les deux malheureux, refusant de franchir la sombre ouverture qu’on leur présentait, se cabraient, partaient en arrière, au risque de se renverser. Je n’aurais pas aimé être à leur place ! En voyant ces hommes se mettre à les injurier, l’œil méchant, je savais qu’ils allaient, bien malgré eux, découvrir un autre monde très différent du mien.

Les insultes devenaient de plus en plus haineuses, les fouets sifflaient sans relâche lorsqu’enfin, épuisé par ses propres défenses, l’un des récalcitrants se décida à franchir le pont. Sans plus d’hésitation, son compagnon fit de même, prouvant ainsi qu’entre chevaux, on est toujours prêts à suivre celui qui rassure en se montrant le plus fort.

Ils avaient lutté longtemps et eurent encore la force de m’adresser un hennissement fatigué, amoindri, comme s’ils étaient déjà soumis au sort qui les attendait. Je restais là, transi, sans oser bouger. Quelque chose m’arrivait ! Pour la première fois de ma vie, je me retrouvais seul, au milieu de ce pré que je connaissais par cœur, mais dont seulement maintenant j’entendais la respiration. Mes compagnons partis, j’avais peur, et toute l’habituelle familiarité de mon entourage m’écrasait d’angoisse, me glaçait sous les tremblements de la panique.