Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

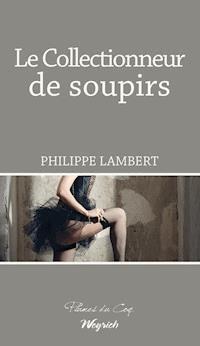

- Herausgeber: Weyrich

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

La descente aux enfers d’une âme fragile et solitaire

Jacques aurait pu se sauver lui-même en sauvant Maud de la prostitution. Mais la main qu’il lui tendait était gantée de cruauté. Que lui reste-t-il désormais ? Quelques tirades alcoolisées de Gabin et Belmondo dans

Un singe en hiver, le film culte de son père… Des souvenirs d’enfance et des chevauchées imaginaires à moto… Et puis, surtout, la nostalgie de tous ces corps enlacés, de tous ces soupirs échappés, singulière collection passionnément recueillie en des lieux qu’on appelle « de plaisir ».

L’univers poétique de la nostalgie poussée à l’extrême

EXTRAIT

Des œuvres d’art en mouvement. C’est ainsi que je les percevais. La patronne prononçait un prénom et, dans l’instant, une gracieuse silhouette franchissait la porte du salon aveugle où m’avait accueilli un divan cossu. Les filles captaient mon regard, l’une après l’autre, puis s’évaporaient. Faiblement éclairée, la pièce était peuplée de tableaux érotiques et de statuettes suggestives posées sur des guéridons. La plus proche était en bronze, m’avait-il semblé, mais le manque de lumière tuait toute certitude. Dans cet endroit, les métaux eux-mêmes gardaient une part de mystère.

CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE

« Professeur de psychologie sociale à l’université, le narrateur enseigne tout le contraire de ce qu’il vit. Âme mélancolique, il se cloître dans l’univers suranné de ses parents. "La vie, finalement, n’était qu’une vaste entreprise de dépossession." Sa descente aux enfers semble sans rémission possible, jusqu’à un inattendu revirement final. »

Michel Torrekens, Revue des Lettres belges

A PROPOS DE L’AUTEUR

Philippe Lambert vit à Liège. Journaliste scientifique, il collabore à des magazines et sites Internet belges, français et suisses. Il est l’auteur d’un essai intitulé

Pilotes de Formule 1 - L’épreuve des hommes (Calmann-Lévy, 1993) et le coauteur d’ouvrages dans le domaine des sciences humaines.

Le Collectionneur de soupirs est son premier roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 177

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Des œuvres d’art en mouvement. C’est ainsi que je les percevais. La patronne prononçait un prénom et, dans l’instant, une gracieuse silhouette franchissait la porte du salon aveugle où m’avait accueilli un divan cossu. Les filles captaient mon regard, l’une après l’autre, puis s’évaporaient. Faiblement éclairée, la pièce était peuplée de tableaux érotiques et de statuettes suggestives posées sur des guéridons. La plus proche était en bronze, m’avait-il semblé, mais le manque de lumière tuait toute certitude. Dans cet endroit, les métaux eux-mêmes gardaient une part de mystère.

La patronne était assise à ma gauche. Elle portait une courte robe en cuir rouge et ses bas noirs se perdaient dans le fuseau de bottes aux talons démesurément hauts. Son genou, qui frôlait ma cuisse avec la régularité d’un métronome, avait fini par s’y coller. Je n’avais pas fui le contact, au contraire. Par intermittence, ses yeux clairs me dévisageaient. Ils acquéraient alors un éclat qui me laissait augurer que le plaisir attendu serait au rendez-vous, comme s’ils cristallisaient le savoir-faire des filles dont je n’avais pour l’heure qu’à apprécier la plastique.

Chacune d’elles alliait à la brièveté de son apparition la lenteur langoureuse de sa démarche fluide. Le temps existait-il encore dans cet univers éthéré ? Ce soir-là, quatre filles, deux blondes et deux brunes, m’avaient adressé tour à tour un sourire furtif, avaient pivoté devant moi et s’en étaient allées. Le matin, j’avais enterré ma mère.

J’avais opté pour une des blondes, Daphné. Après avoir encaissé la somme convenue, la tenancière s’était rendue dans le boudoir des filles pour annoncer mon choix. Durant sa brève absence, j’avais fixé mon portefeuille avant de le remettre dans ma poche. Je songeais à mon père, qui me l’avait offert. M’aurait-il compris ? Il aurait convenu, je crois, que j’étais un survivant, ou plutôt un homme qui devait survivre, et aussi, à ma manière, un explorateur et un collectionneur.

Bientôt, une main avait saisi la mienne et m’avait entraîné vers une chambre à l’étage. Les lueurs du passé s’éteignaient. Je m’étais glissé dans le sillage d’un corps de rêve qui marchait pieds nus dans l’escalier, les seins et la chatte à peine voilés sous de la lingerie noire translucide.

Un lit, une lumière tamisée, de la musique en sourdine : j’étais dans mon élément. Nous nous étions déshabillés. Daphné m’avait alors effleuré et, tout en me demandant mon « petit nom », avait laissé courir l’ongle de son index le long de mon pénis. Tandis qu’elle s’installait sur le bidet, elle m’avait désigné le lavabo. Ensuite, elle avait fait mine d’éprouver du plaisir au contact de l’eau tiède que ses doigts guidaient vers son sexe.

Je contemplais ses formes harmonieuses. Quand bien même avais-je dû la payer, j’allais l’abreuver de caresses et de baisers, lui murmurer des mots tendres, me blottir dans ses bras, poser mon visage sur son ventre, la regarder au fond des yeux comme si elle était la femme de ma vie. Et d’ailleurs elle l’était, pour un moment, comme toutes les autres.

Son image m’est souvent revenue. Je la revoyais sous la douche après l’amour, ses cheveux enserrés dans une serviette-éponge bleu nuit. Elle se savonnait délicatement, l’air sérieux, triste peut-être. Par instants, elle se dressait sur la pointe des pieds, légèrement cambrée, pour exposer sa poitrine au jet d’eau.

Vêtue d’un kimono noir à fleurs, elle m’avait raccompagné jusqu’à la sortie. Elle m’avait attiré contre elle et un baiser inattendu s’était posé sur mon front. Lui avais-je donc rendu un peu du plaisir qu’elle m’avait procuré ? En un sens, ses bras m’entourent toujours aujourd’hui et se mêlent à beaucoup d’autres.

À l’extérieur, la nuit était tombée. De toute façon, je ne craignais plus d’être reconnu. En dehors du monde des étreintes, de la cyprine et du sperme, je vivais presque exclusivement avec mes morts. Des cerveaux désormais sans électricité ni chimie, sans substance même, incapables de formuler quelque reproche ou jugement moral. Aussi réglais-je mes affaires à ma manière, en petit comité entre moi et ces émanations du vide auxquelles je conférais un droit de regard par le jeu des souvenirs.

J’étais remonté dans ma voiture. Comme d’habitude, j’allais rouler vite. Un philosophe a assimilé la Lotus que pilotait Jim Clark en Formule 1 à une œuvre d’art. J’y avais réfléchi avant de mettre le contact. Quelle était son argumentation ? Et s’agissait-il de la Lotus 25 ou de la Lotus 33 ? Mais plus qu’un bolide aux lignes épurées, c’est la vitesse qui est une forme de beauté, à l’instar de la subtile démarche des jolies filles soucieuses de plaire.

Les boulevards illuminés. Je m’étais mis à repenser aux photos que collectionnait mon père. Et en particulier à sa préférée, dédicacée par Fangio et Alfred Neubauer, l’ancien directeur sportif de l’écurie Mercedes. Un homme corpulent sempiternellement affublé d’un deux-pièces étriqué, de trois chronomètres suspendus à de longs cordons et d’un feutre gris ou noir. Ces détails ne comptaient guère, il est vrai. Je me rappelais surtout un collectionneur, ses cinq albums rouges bien rangés dans la bibliothèque du salon, ses rêves devenus désuets. Et sa voix. De cette voix grave et chantante, il revenait de nouveau sur une anecdote qu’il avait racontée mille fois : comment Alfred Neubauer jaugeait la peur de ses pilotes.

J’avais emprunté des rues inconnues. Tout en roulant au hasard, j’imaginais la grosse main du directeur sportif s’appliquant sur la joue du taciturne Rudi Caracciola, dieu vivant de l’Allemagne des années 20 et 30, et, aussitôt après, propulsée dans les années 50, allant au contact de la face un peu rondelette de Fangio, puis du visage de Karl Kling. Tantôt Neubauer souriait, tantôt il se figeait : l’humidité d’un visage venait d’éveiller en lui une prémonition. Un homme qui transpire est-il donc un homme voué à la défaite ou à une mort prochaine ? Donnez-moi une tape amicale sur la joue, et vous verrez que je suis en nage, Monsieur Neubauer. Voilà ce que j’avais pensé. Et je m’étais interrogé : transpirais-je en raison de la touffeur d’un soir d’été ou de l’angoisse née de la transgression, un soir de deuil ?

Vers une heure du matin, j’avais fini par rejoindre le quartier des vitrines. J’allais refaire l’amour. Et même me payer deux filles. On n’enterre pas sa mère tous les jours… Sous des néons mauves, le plus souvent, rouges, parfois, s’exhibaient des corps en string et soutien-gorge. Dans ces rues où les voitures avançaient à pas d’homme, la beauté alternait avec la laideur, la sveltesse avec des jambes flasques et des seins avachis, la jeunesse avec le retour d’âge, le sourire charmeur avec les regards vulgaires.

J’avais quitté mon monde, celui des salons ouatés et des chambres de luxe, de la fine dentelle et des bas de soie noirs, des gestes discrets et des mots presque murmurés. Un monde où, paradoxalement, la retenue des filles et les tabous se volatilisaient comme par enchantement, emportés par la fumée des bougies odorantes. Les sens s’en trouvaient acérés et, du coup, l’envie de fréquenter de tels lieux devenait permanente. Il avait fallu un adieu matinal, dépourvu d’écho en retour, pour me conduire ailleurs, dans les rues à bordels.

Au passage, j’avais repéré deux blondes derrière la même vitrine. Je n’avais pas tardé à pousser leur porte. La plus âgée, qui devait avoir entre trente-cinq et quarante ans, s’exprimait avec une voix rauque, un rien masculine. Les pointes de ses seins opulents se dessinaient, sombres et en relief, sous une nuisette blanche translucide. De toutes les filles du quartier, elle était la seule à avoir cette coquetterie vestimentaire. Le triangle noir de ses poils pubiens transparaissait à travers le voile léger. Quand elle se déhanchait, le tissu s’animait d’élégantes ondulations qui flirtaient avec son corps. Expulsée avec une lenteur calculée, la fumée de sa cigarette avait tissé un second voile, mauve celui-là, puisque le voulaient ainsi les néons de la vitrine. Ce spectacle avait eu sur moi des vertus quasi hallucinogènes. La cigarette qu’elle portait à ses lèvres, filtre ourlé de rouge carmin, était, par procuration, la cigarette du condamné à la petite mort. Quand elle m’avait demandé de sa voix un peu éraillée : « Une ou deux ? », sa copine, en retrait jusque-là, était venue se planter devant moi avec un air de défi. J’avais passé une main sur ses fesses et répondu :

— Deux, j’enterre aujourd’hui ma vie de garçon.

Elles avaient ri, elles ne pouvaient savoir que je jouais sur la synonymie. Ma mère ne disait d’ailleurs jamais « C’est mon fils », mais « C’est mon garçon. » Je m’étais déshabillé après avoir payé celle qui ôtait déjà sa nuisette et offrait à ma vue le triangle que je convoitais depuis le début. Elle se distinguait à nouveau de la plupart des professionnelles, dont la chatte rasée est une des marques de fabrique, et ce détail m’excitait. Par réflexe, je m’étais dirigé vers le lavabo. Un filet d’eau tiède s’était mis à couler du robinet et, au moment précis où j’y avais glissé la paume de ma main, je l’avais revue entrer dans le salon de la maison. Oui, ma mère, avec son tailleur fuchsia et ses escarpins bleus. Elle s’avançait vers moi, j’étais un enfant, ses longs cheveux bruns effleurant à chaque pas, comme pour le lustrer, un album photo coincé sous son bras.

J’avais regagné la maison de mes parents, qui allait devenir la mienne. Y ayant passé les vingt-cinq premières années de ma vie et les six derniers mois, j’en connaissais chaque recoin. Sur la route du retour, les deux filles du bordel étaient restées étrangères à mes préoccupations, bien qu’elles m’eussent dupé ; tout au plus avais-je éprouvé le sentiment d’une étrange pesanteur dans la tête et sur l’estomac. Celle des désirs inassouvis ou celle de la culpabilité ? Sur les boulevards presque silencieux et dans les rues muettes, je ne m’étais pas remémoré ma déconfiture, ces bouches qui avaient fui la mienne, ces cunnilingus interdits, ces gémissements de pacotille, ce stupide « Chéri, ça t’a plu ? » Non, ça ne m’avait pas plu, et alors ? Mon seul souci : retrouver l’album, poser mes mains sur le cuir où s’étaient appliquées d’autres mains désormais en passe d’être décharnées, tourner les pages et, enfin, à la vue des photos, me laisser envahir par un temps où avait dû pétiller un peu de bonheur. Ce temps n’était pourtant pas le mien, mais ceux qui m’ont transmis leurs gènes l’avaient vécu. Et qu’importait si, en certaines de ses composantes, il résonnait encore du bruit des bottes et du sifflement des V1 s’abattant sur la ville.

Comme je l’avais supposé, l’album était niché dans le coffre ancien du salon, sous une pile de vieux disques vinyle. Quand j’étais gosse, mon père souscrivait à des abonnements divers pour se donner l’illusion de faire entrer la « grande culture » en nos murs. C’est ainsi que les œuvres de Mozart, Bach, Vivaldi, Tchaïkovski, Schubert et autres Beethoven s’empilaient dans le coffre, au fil des mois, n’en étant exhumées que les jours où ma mère jugeait nécessaire de les épousseter avec un plumeau. Lorsque se profilaient les fêtes de fin d’année, le sacro-saint Johann Strauss, et lui seul, était extrait de sa torpeur et se mettait à valser avec obstination sur la platine du tourne-disque. Mon père semblait aux anges. Il s’asseyait dans une bergère, étendait les jambes et battait la mesure, le sourire aux lèvres. Ma mère ne tardait pas à le rejoindre, et il lui disait :

— Chérie, tu veux un kir ?

Ce à quoi elle répondait par l’affirmative, tout en précisant qu’un seul suffirait, soucieuse de désamorcer la propension de mon père à remplir les verres vides.

Je leur signifiais souvent que j’en avais marre d’entendre toujours les mêmes airs, que Vienne, ses valses et ce con de Strauss me faisaient chier. Alors, mon père, irrité, me lançait sa phrase de circonstance : « Tu ne sais pas ce qui est beau », et ma mère ajoutait : « Tu ne vas quand même pas me dire que ce n’est pas beau. »

Il achetait aussi des livres, les grands classiques. Ils prenaient place dans les bibliothèques du salon, de part et d’autre de deux portes vitrées coulissantes, ou bien derrière la vitrine du scriban, dans le vaste hall dont l’escalier en chêne, les deux tapis d’Orient et les nombreux miroirs encastrés faisaient la fierté de mes parents.

Hugo, Dumas, Druon, Tolstoï, Stendhal…, mon père se jurait de les lire. Parfois, je l’apercevais feuilletant un roman fraîchement sorti d’une des bibliothèques, l’air résolu, et le soir même, émoustillé par la perspective des joies supposées de la lecture, il se replongeait pour la énième fois dans Robinson Crusoé.

— Encore ? lui disais-je.

— Toi, tu ne sais pas ce qui est passionnant, me répondait-il un tantinet penaud.

Peut-être ce livre d’aventures l’aidait-il à retourner là-bas, au Congo, à retrouver les mines de cuivre du Katanga, la brousse, la fameuse vipère cornue qu’il avait ligotée au bout d’un bâton, les régiments de fourmis défilant des heures durant, sa Harley-Davidson avec le side-car où s’installait ma mère, le son des tam-tam qui annonçaient bonnes et mauvaises nouvelles en provenance des villages voisins, les pluies diluviennes, la terre rouge, la jeunesse. Oui, sa jeunesse.

Il adorait aussi le film de Verneuil Un singe en hiver, où Gabin, tenancier d’un petit hôtel sur la côte normande, se souvenait avec nostalgie de la Chine et de son passé de quartier-maître du corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient. À chaque repas du soir, ou presque, mon père nous en distillait l’une ou l’autre réplique en adoptant le visage renfrogné de Gabin. Attention aux roches et, surtout, attention aux mirages. Le Yang-Tsé-Khiang n’est pas un fleuve. C’est une avenue. Une avenue de cinq mille kilomètres qui dégringole du Tibet pour finir dans la mer Jaune. Avec des jonques et puis des sampans de chaque côté, puis, au milieu, il y a des tourbillons d’îles flottantes avec des orchidées hautes comme les arbres. Le Yang-Tsé-Khiang, camarade – et il pointait alors son index vers moi ou vers ma mère –, c’est des millions de mètres cubes d’or et de fleurs qui descendent vers Nankin.

Parfois, nous l’applaudissions et, d’autres fois, nous lui témoignions de l’exaspération. Les jours de succès, il terminait toujours sa prestation par le même dialogue entre Jean Gabin et Paul Frankeur, alias Quentin et Esnault.

— C’est des vapes comme ça qui me reviennent quand je descends le fleuve.

— Je croyais que c’était une avenue ?…

— On sait pas. C’est peut-être un rêve qui se jette dans la mer.

Ces effluves du passé m’avaient assailli lorsque j’avais soulevé la pile de vieux disques sous laquelle somnolait l’album photo. Et moi-même, je m’étais laissé emmener au loin, dans cette Chine inconnue. J’avais rêvé aux parfums subtils de l’Orient, à la lente agonie des jonques silencieuses s’enfonçant sous la ligne d’horizon, au fleuve Bleu que Quentin voulait relier par un canal souterrain au Houang-ho, le fleuve Jaune, à la sensualité proverbiale des femmes lascives de cet autre monde. En réponse à un curieux détour de la pensée, j’avais revu le lit bas laqué noir où Anaïs se donnait à moi. Elle me recevait à l’étage, dans sa propre chambre, pour me montrer que je n’étais pas un client comme les autres. Elle dissertait sur Troyat, son auteur préféré, qu’elle avait lu et relu, et je l’écoutais distraitement en attendant qu’elle s’approchât de moi pour exécuter le rituel qui lui était cher. On y était. Sa robe échancrée glissait lentement le long de son corps. Ensuite, elle enlevait ses escarpins et les lançait d’un geste désinvolte à l’autre bout de la pièce. Dans la foulée, sa petite culotte en dentelle les y rejoignait après qu’elle en eut humé l’odeur pour m’exciter davantage encore. Elle avait soin de garder son porte-jarretelles et ses bas de soie, car elle savait mon plaisir à les lui ôter. Venait le moment où, après avoir fait tournoyer ses fesses sur mon pénis, elle décidait d’introduire une main avide dans mon pantalon. Elle m’entraînait alors vers le lit en tirant sur ma laisse.

Où était-elle aujourd’hui, tant d’années après ? Et quand étaient-ils morts les poissons-clowns qui semblaient observer nos ébats à travers les parois du vaste aquarium jouxtant le lit ? Leur offrions-nous au moins de beaux spectacles ? J’avais songé à tout cela, l’album maintenant coincé sous mon bras comme il l’avait été sous celui de ma mère, et j’avais repensé également au petit plongeur en plastique agrippé à un pseudo-récif corallien. De lui, je disais souvent à Anaïs qu’il était l’homme de sa vie. Elle s’esclaffait et me répondait cérémonieusement : « Mais non, mon ange, c’est toi l’homme des profondeurs », sachant pertinemment bien que je nageais comme une pierre. Puis un voile obscurcissait son regard. Et c’est pourquoi, revisitant ces faits, je m’étais persuadé que cette fille m’avait aimé et que je l’avais aimée aussi. En secret.

Quand elle fut sur le point d’abandonner la prostitution pour ouvrir un magasin de lingerie, elle m’inscrivit son numéro de téléphone privé sur un morceau de carton. Pourquoi ne l’appelai-je pas ? Parce que c’était une ancienne professionnelle ? Un jour, j’appris par la télévision que sa boutique avait brûlé. Sur les images, on voyait sa vieille Toyota rouge garée à deux pas du sinistre. J’attendis des mois avant de former enfin son numéro. Il n’était plus attribué. J’interrogeai alors les voisins de son magasin : elle était retournée à Bordeaux dont elle était originaire, personne ne connaissait ni son nom ni son adresse. Soudain, je me sentis horriblement seul, orphelin, perdu dans le grand aquarium de la vie dont j’étais censé explorer les profondeurs.

Par la suite, il m’arrivait fréquemment de regarder le bout de carton où une écriture fluide avait noté au bic bleu quelques chiffres qui auraient pu changer ma vie. Ils étaient comme la combinaison d’un coffre, mais je n’avais jamais daigné me rendre à la banque.

Cinq heures du matin. J’avais posé l’album sur mes cuisses. J’étais assis dans la bergère au tissu à fleurs élimé dans laquelle mon père se calait, jambes étendues, pour s’abreuver de Strauss, sa passion de décembre, et de Robinson Crusoé, sa référence littéraire, pour regarder la télévision, lire le journal ou admirer sa collection de photos dédicacées. Fréquemment, il s’endormait, la tête rejetée en arrière, et émettait un ronflement auquel répondaient les sifflements saccadés de ma mère et les « Hé, tu dors ! » que je lui lançais en râlant.

J’aurais aimé être installé sur ses genoux comme à l’époque où il m’enthousiasmait en me parlant de tous les trompe-la-mort oubliés qui avaient nourri la légende de la Formule 1. Élie Bayol, Jack Lewis, Jim Hall, Ken Wharton, Giorgio Scarlatti, Horace Gould, Giulio Cabianca, Willy Mairesse, Alan Stacey… Des pilotes qui appartiennent à présent à de vieux livres. De ces bouquins dont seuls se souviennent quelques initiés et, pour les avoir feuilletés, le fils d’un passionné.

La première photo de l’album de mes parents, la seule sur laquelle je m’étais attardé dans la dernière ligne droite de cette nuit de deuil et d’amour tarifé, représentait ma mère. Elle devait avoir une vingtaine d’années. On la voyait sur son vélo, le pied gauche posé sur le sol. Sous sa chevelure gonflée par le vent, sa longue gabardine laissait supposer que le cliché avait été pris en hiver. Hiver 42 ? 43 ? 44 ?… Son sourire radieux semblait faire la nique à la guerre. Partait-elle livrer de fausses cartes d’identité ou de faux laissez-passer comme elle en avait l’habitude ? Ou allait-elle porter du ravitaillement à son cousin Gilles devenu maquisard ? Peu importe, elle souriait…

En fermant les yeux, je l’avais retrouvée telle qu’elle était peu avant sa mort, soixante ans plus tard, lorsqu’on avait cessé de la nourrir artificiellement. Sa bouche était rongée par les plaies ; la sécheresse s’y était installée, de sorte que ce qui avait été une oasis où plus d’un homme avait dû vouloir s’abreuver était rendu au désert, seul un filet jaunâtre et visqueux s’échappant de l’interstice de ses lèvres à peine entrouvertes. Ses muscles sculptés durant sa jeunesse par ses incessants déplacements à vélo avaient fondu et, pour peu, j’aurais pu faire le tour de chacune de ses cuisses avec une seule main. Pesait-elle encore trente-cinq kilos ? Dans sa tête, le chaos de l’alzheimer. Dans son corps, l’irrémédiable désordre. Les patchs de morphine dont les infirmières ne cessaient d’augmenter les doses n’éteignaient pas totalement les rictus de douleur. Pouvais-je l’étouffer sous son oreiller ?…

Je m’étais remémoré tout cela en scrutant la photo d’une jeune femme sur son vélo. Remémoré également cette scène surréaliste où, assis au bord du lit de ma mère endormie, je regardais à la télévision une étape alpestre du Tour de France. Lance Armstrong s’était mis en danseuse, les muscles de ses mollets saillaient à chaque coup de pédale. Les accusations de dopage ne l’avaient pas encore rattrapé. Il passait pour une sorte d’archange qui, après avoir terrassé la maladie, montait les cols presque en sifflotant. Comme lui, la pauvre femme squelettique qui agonisait à mes côtés avait sillonné les routes autrefois. En chantonnant, en sifflotant peut-être… Il lui était arrivé, à elle aussi, de poser pour la photo, avec aux lèvres le sourire du vainqueur. Alors, dans cette pièce aux murs souillés, où une odeur d’éther se mêlait dans une atmosphère étouffante à celle de l’urine et des excréments, j’ai murmuré : « Tu ne gagneras pas la course contre la montre, Lance. »