Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

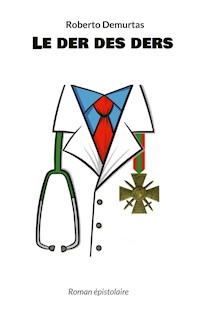

Ces lettres écrites par un poilu de la grande guerre nous font le récit de son dernier combat. Ce soldat est âgé de 110 ans ! Il est le dernier vétéran de l'armée française encore en vie. La guerre qu'il nous narre ne se déroule pas sur un champ de bataille, mais dans une chambre d'hôpital ! Il est hospitalisé contre son gré. Les médecins ont pour mission de le garder en vie le plus longtemps possible. Objectif inavoué de cet acharnement : faire que le dernier poilu français survive au dernier vétéran allemand. Désormais, les deux nations ne confrontent plus leurs puissances militaires, mais leurs systèmes de santé. Ces lettres racontent de façon burlesque ce combat qu'il doit livrer seul contre la raison d'état. Non plus au péril de sa vie, mais au risque de voir lui échapper sa propre mort.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 70

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

TABLE

Lettre 1 :

Mobilisation

Lettre 2 :

Ordonnance

Lettre 3 :

Petits trafics

Lettre 4 :

Marraine

Lettre 5 :

Innocent

Lettre 6 :

Deuil

Lettre 7 :

Torchon

Lettre 8 :

Permission

Lettre 9 :

Nomination

Lettre 10 :

Assaut final

Lettre 11 :

Commémoration

Lettre 12 :

Communication

Lettre 13 :

Contre-attaque

Lettre 14 :

Fraternité

Lettre 15 :

Insoumission

Lettre 16 :

Rêve

Lettre 17 :

Evasion

Du même auteur :

Désordre, recueil de nouvelles

LETTRE : 1

Mobilisation

Mercredi 11 juillet 2007

Ma bien chère petite,

Je trouve enfin le courage de t’écrire. Plus exactement, je reprends courage à l’idée de t’écrire. Depuis quelques jours, mon moral est au plus bas. Me voilà désormais bien loin du foyer. Loin de sa chaleur, de son intimité, de tous ces objets chargés du souvenir de ta présence. Je suis bien démuni. Je n’ai pu emporter avec moi que cette montre à gousset que tu m’avais offerte lors de notre première séparation, le jour du grand départ. Elle ne me quitte jamais, même s’il y a belle lurette qu’elle ne fonctionne plus. Elle était contre mon cœur lors des terribles épreuves que j’ai traversées. Elle m’a protégé lors des assauts désespérés de nos troupes, comme sous les pilonnages infernaux de l’ennemi. Aujourd’hui, alors que mes forces m’ont abandonné, que je suis livré à mon sort, impuissant, sur un lit d’hôpital, je contemple ce portrait de toi que renferme cette montre. Aujourd’hui comme hier, je me raccroche à cet objet qui après m’avoir prémuni des périls encourus, me préserve intact ton souvenir.

Si j’éprouve un certain soulagement à t’écrire, j’imagine que ma lecture attise tes inquiétudes. Mais rassure-toi, je ne suis pas encore arrivé à ma dernière heure. Les inspections sont fréquentes. Ce matin encore, un médecin m’a enjoint à ne pas quitter le lit. Il m’a recommandé repos et patience et promis un prompt rétablissement.

J’ignore pourquoi on me garde ici. Je n’ai plus la force de livrer un nouveau combat. Mais on s’acharne à me remettre sur pied. Ceux qui s’occupent de moi m’encouragent, au nom de la patrie, à poursuivre la lutte jusqu’au bout. Il semble encore une fois que des intérêts supérieurs priment sur ma propre volonté.

Je suis las. Je voudrais que tout cela soit terminé. Mon heure est passée. Je voudrais qu’on me laisse en paix. Je n’ai pas choisi d’être ici. Cela, je l’avoue sans honte. On est venu me chercher chez moi. Je n’ai pas eu mon mot à dire, on ne m’a pas écouté. Me voilà désormais dans ce lit, entouré de médecins et d’infirmières qui se sont jurés de me rétablir.

Je n’ai plus qu’un seul désir : te rejoindre. M’échapper de ce lieu, fuir cette agitation, trouver enfin le repos. A nul autre qu’à toi je ne peux confier mes tourments. Personne ici ne saurait les entendre. Ils mettraient cela sur le compte d’une dépression consécutive à mon état de fatigue. Ils m’accuseraient de vouloir abandonner ceux qui autour de moi restent mobilisés jour et nuit. On me traiterait de défaitiste.

Ceci, je ne pourrais le tolérer. Nous sommes bien loin du front et personne ici n’a idée de ce qu’a été mon expérience du feu. S’ils en avaient la moindre idée, sans doute m’accorderaient-ils plus d’égard. Certes, je ne suis point maltraité, mais s’ils savaient, peut-être modéreraient-ils leur ardeur à vouloir me rétablir coûte que coûte.

À quoi bon leur faire le récit de l’enfer des tranchées ? Sur le front j’étais un soldat comme les autres. Nos supérieurs nous commandaient comme un seul homme, ignorants de notre histoire singulière. Ici, je ne suis pas un patient différent de ceux qui m’entourent, malgré ce que l’on veut bien me laisser croire. Mon histoire n’intéresse pas davantage les médecins. Leur mission prime tout. Eux-mêmes semblent obéir à une autorité supérieure. On a décidé de me garder ici pour une raison qui me dépasse et que j’ignore. Peut-être que dans les jours qui viennent j’en saurai davantage. Quoi qu’il en soit, je te tiendrai au courant. Ne te fais pas trop de soucis pour moi.

Je reste ton fidèle petit soldat.

LETTRE : 2

Ordonnance

Vendredi, 3 août 2007

Ma chérie,

J’ai tardé à t’écrire car l’infirmière qui me prête sa plume a eu beaucoup de travail ces derniers jours. Je ne peux demeurer longtemps assis. Les tremblements de ma main m’empêchent de rédiger une lettre. Elle a accepté de le faire pour moi. Nous avons convenu du jour de la semaine où, lorsque le service le permettra, elle m’accordera un peu de son temps pour cette tâche.

Le moment est venu. Les soins sont terminés, le patron a bouclé sa tournée des chambres, elle s’est installée sur une chaise près de mon lit. Lorsque pour la première fois je lui ai demandé ce service, dans l’improvisation, elle s’est emparée du blocnotes des températures accroché au pied de mon lit, a retourné la feuille et, avec le stylo rouge qui sert à tracer la courbe, a rédigé sur ses genoux le brouillon de la lettre que je lui dictais. J’apprécie sa spontanéité. Elle ne s’embarrasse pas de détails et se pose peu de questions. Elle a ce sens de la débrouille, que les hommes du rang acquièrent rapidement dans les tranchées pour accomplir les tâches quotidiennes avec les outils inadaptés qu’ils ont sous la main. Mais désormais, j’ai l’impression de ne plus être des leurs. C’est comme si j’avais pris du galon. Je jouis du privilège réservé aux officiers supérieurs de disposer de ma propre ordonnance pour rédiger mes lettres et les expédier à ma place.

Ainsi, mon ordonnance s’étonnait ce matin que tu n’aies pas répondu à ma première lettre adressée chez nous. Naïvement, elle m’a également demandé pourquoi tu ne m’avais point gardé près de toi pour m’éviter ce séjour qui me pèse tant. Je lui ai répondu que c’est moi qui te gardais près de moi. Elle n’a pas compris tout de suite. Alors j’ai ouvert la montre que tu m’avais offerte, pour lui montrer le portrait en noir et blanc qu’elle renferme. Cette photographie a été prise alors que tu n’avais que 17 ans. C’est l’image de toi que j’ai voulu emmener avec moi. Car c’est ce visage juvénile qui m’accompagnait lorsque la guerre nous a séparés. Le contempler me redonnait courage. Par la suite, chaque fois que je m’éloignais de toi, par superstition peut-être, c’est ce portrait qui était du voyage.

Pour éclairer mon infirmière, j’ai alors ajouté que je n’aurai pas longtemps à endurer ce séjour ; l’obstination des médecins reculant l’échéance inéluctable à mon âge : je te rejoindrai bientôt définitivement. Elle a rougi, confuse et soudain mal à l’aise face à ce papier à lettre sur lequel elle venait de coucher des mots destinés à une morte !

Il m’a bien fallu la rassurer sur mon état mental. Si j’ai passé allègrement les cent ans, je n’en suis pas pour autant devenu sénile. Je sais parfaitement ce que je fais. Si je t’écris à toi seule, c’est que tu es l’unique personne à laquelle je peux me confier désormais. J’ai enterré une bonne partie de ma famille. Ceux qui me restent sont de générations avec lesquelles je ressens un grand décalage ; nous ne parvenons pas à communiquer. D’ailleurs, il ne s’est trouvé personne parmi mes proches pour assurer à plein temps la charge de me garder dans son foyer. Mon arrière-petit-fils, qui demeure le plus proche de moi, est fort accaparé par ses trois enfants. Et je préfère qu’il en soit ainsi. Plus que tout, j’ai toujours jalousé mon indépendance.

Dans l’élan patriotique du départ pour la guerre, je me souviens des embrassades avec ce camarade qui dissimulait mal son dépit de ne pouvoir me suivre parce qu’il avait été déclaré soutien de famille. Je n’enviais pas son sort. Non que je languisse alors d’aller au feu, mais j’avais hâte d’affirmer au régiment mon émancipation d’homme envers mes parents. Pas plus que je n’aurais aimé être soutien de famille à dix-huit ans, je ne veux être une charge pour celle qui me reste, même à cent ans passés.