Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Ex Aequo

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Et si un radiateur racontait ce qu'il avait vu et entendu durant un siècle d'existence ?

Nul ne saura pourquoi Flambeau, majestueux radiateur de fonte, est sorti de sa condition d’objet inerte pour emprunter la pensée des humains ! En un siècle d’existence à Paris, il aura accumulé de multiples vécus, des plus heureux aux plus terrifiants. D’abord éveillé aux sentiments par Momo Cavetoux, un aimable plombier qui l’installe et le met en eau, il partage la vie du jeune Joseph Poulait et de sa mère jusqu’à la fin de la guerre. À leur départ, l’appartement est transformé en cabinet de psychanalyste. Flambeau découvre alors Edmée Missoufle qui exerce devant lui et il passe plusieurs décennies à l’écoute des patients. Au décès de celle qui est devenue son mentor, il entre dans un état d’isolement et d’errance mentale. Dans le bureau abandonné puis saccagé par des marginaux, il affronte la violence et la destruction. Remis à neuf, devenu un quasi objet d’art, ce Penseur de fonte se penche avec sensibilité et humour sur ses cent années d’amours, de souffrances et de rêves : Flambeau nous dit tout sur l’enfance, le doute, le destin, le corps, la folie, le deuil, la solitude et la mort.

Découvrez le témoignage étonnant d'un majestueux radiateur de fonte qui se penche avec sensibilité et humour sur ses cent années d'amours, de souffrances et de rêves.

EXTRAIT

C’est là que Missoufle apparut. Elle faisait mine de ne pas me voir, s’asseyait derrière son bureau, se contentant de répéter ses gestes habituels. A peine étais-je surpris de ne pas avoir entendu le bruit des clés, de ne pas l’avoir vu passer la porte et accrocher son vêtement au porte-manteau. Rien ni personne dans la pièce et d’un seul coup, elle était là, au milieu de ses objets familiers. A sa table, le dos à demi tourné, elle travaillait à son livre inachevé… Je guettais le moment où elle tendrait la main pour chercher les reliefs qu’elle aimait. Là, sur le haut de mes épaules, les petites courbures ciselées qu’elle suivait de son index. Mais juste sa présence silencieuse…

Elle disparaissait aussi vite qu’elle était venue. Deux heures plus tard ou le lendemain, Edmée était là de nouveau. Combien de fois ai-je essayé, par la seule force de ma pensée, de la conserver sous mes yeux ! Je ne suis jamais parvenu à la moindre maîtrise de ses apparitions. Les premières fois que cela arriva, je ne sus pas que c’était le fruit de mon trouble. Les années passées auprès d’elle m’avaient tout appris sur les capacités de l’âme humaine à se forger des illusions, mais je savais Edmée trop rigoureuse pour singer sa présence auprès de moi.

Alors je cessai de me poser des questions, j’acceptai simplement qu’elle soit là. J’avais bien eu dans le passé, des croquemitaines buvant goulument mon eau. Pourquoi pas l’irruption externe, de l’ectoplasme de mon Edmée ?

A PROPOS DE L'AUTEUR

Claude Dantan vit à Niort où il a travaillé comme psychologue clinicien dans des établissements d’accueil et de soins pour enfants. Son goût pour la créativité l’a conduit, entre autres, aux plaisirs de l’écriture. Le monde selon Flambeau est son premier roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 277

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table des matières

Résumé

Préface

Avertissement et remerciements

I

II

III

IV

V

Épilogue

Au générique

Dans la même collection

Résumé

Nul ne saura pourquoi Flambeau, majestueux radiateur de fonte, est sorti de sa condition d’objet inerte pour emprunter la pensée des humains ! En un siècle d’existence à Paris, il aura accumulé de multiples vécus, des plus heureux aux plus terrifiants. D’abord éveillé aux sentiments par Momo Cavetoux, un aimable plombier qui l’installe et le met en eau, il partage la vie du jeune Joseph Poulait et de sa mère jusqu’à la fin de la guerre. À leur départ, l’appartement est transformé en cabinet de psychanalyste. Flambeau découvre alors Edmée Missoufle qui exerce devant lui et il passe plusieurs décennies à l’écoute des patients. Au décès de celle qui est devenue son mentor, il entre dans un état d’isolement et d’errance mentale. Dans le bureau abandonné puis saccagé par des marginaux, il affronte la violence et la destruction.

Remis à neuf, devenu un quasi objet d’art, ce Penseur de fonte se penche avec sensibilité et humour sur ses cent années d’amours, de souffrances et de rêves : Flambeau nous dit tout sur l’enfance, le doute, le destin, le corps, la folie, le deuil, la solitude et la mort.

Claude Dantan vit à Niort où il a travaillé comme psychologue clinicien dans des établissements d’accueil et de soins pour enfants. Son goût pour la créativité l’a conduit, entre autres, aux plaisirs de l’écriture. Le monde selon Flambeau est son premier roman.

Claude Dantan

Le monde selon Flambeau

Roman

ISBN : 978-2-37873-427-5

Collection Blanche : 2416-4259

Dépôt légal juin 2018

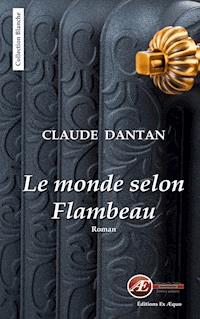

© couverture Ex Aequo

Illustration de couverture :

« Radiateur en fonte « Belle époque »

avec l’aimable autorisation des Ets Cinier

© 2018 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de

traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.

Toute modification interdite.

Éditions Ex Aequo

6 rue des Sybilles

88370 Plombières les bains

www.editions-exaequo.fr

Préface

Entre fable, conte et roman, il est bien original de choisir pour narrateur un radiateur en fonte du début du siècle ! Dans une salle à manger qui deviendra l’antre d’une psychanalyste, ce bel engin plein de chaleur, sera au fil des pages instruit de l’espèce humaine en mouvement et un fin observateur des tribulations de l’âme. D’une belle écriture imagée, ciselée au scalpel de son imagination, avec précision et humour, l’auteur nous conte les aventures cocasses d’une famille bourgeoise, celles d’êtres désemparés par leurs angoisses exprimées sur un divan, mais aussi celles de marginaux prêts à tout pour leur commerce illicite. Grâce au stratagème d’un objet pensant, l’auteur aborde sans retenue la foi, la mort, l’amour, la solitude, l’art, la violence et la vie en société. Il se faufile dans les interstices de l’inconscient humain en manipulant les rêves avec dextérité et en se jouant des tabous. Rien ne lui est interdit. C’est un régal !

Avertissement et remerciements

Toute ressemblance de Flambeau avec un radiateur ayant déjà existé est hautement improbable et les personnages humains de cette histoire sont le fruit de mon imagination.

Le penseur de fonte que je suis sait ce qu’il doit à ses années de divan.

J’adresse un salut amical aux animateurs, animatrices et amis des ateliers avec qui j’ai muri mon écriture.

Quand monsieur Hitchcock

m’expliquera d’où vient la caméra,

je lui dirai d’où sort la musique.

David Raksin

I

Croquemitaines gargouilleurs,

1

Il me reste peu d’images du début de ma vie.

D’abord, la conscience du jour. Une lumière voilée mais qui crée un effet vivifiant, comme si je n’avais connu jusque-là que des lieux sombres. Puis la clarté se fait et je me vois à plat sur ce qui devait être un chariot muni de brancards, avec de chaque côté de moi de grandes roues cerclées de fer. Devant, un homme en bleu de chauffe, une casquette sur la tête. Je sens qu’il me tire, mais c’est étrange, tout s’arrête. L’horizontale sur laquelle je suis vacille. La silhouette s’agite. Il parle à quelqu’un ou bien il fait une pause sur un trajet trop long. Une fine pellicule m’enveloppe. Je ne sais pas encore que c’est de l’eau. Le liquide inconnu s’étale entre mes interstices, puis crépite sur tout mon corps. Il me rince des poussières de métal. C’est de la pluie, mais dans ce premier moment de lucidité, j’ignore encore ce qu’est la pluie.

Une autre scène me revient : une grande pièce bruyante, une usine ou un atelier. Je ne perçois rien à l’entour, sinon une impression d’espace et des chocs métalliques. Non, pas sur moi ! On ne me touche pas, on m’ignore. Suis-je en attente de quelque destination ? Est-ce avant, est-ce après le transport sur le chariot de bois ? Je ne sais… Peu à peu, je discerne des personnes qui s’affairent. Est-ce là qu’on m’a préparé pour la vie ?

L’image qui surgit maintenant est celle de quatre mains qui me cramponnent. J’entends des sons diffus, des exclamations, j’imagine aujourd’hui des jurons. Ça transpire, ça ahane autour de moi. L’une des étreintes est ferme, des doigts rêches qui ne me lâchent pas. L’autre est plus hésitante. Sous les gants de cuir épais, la prise est moins assurée. Je risque d’échapper à ces mains. Oui, c’est ça, nous montons. Le parcours est rythmé par des haltes. Je devine sous moi un billot de bois sur lequel on me pose à intervalles réguliers, le temps de reprendre haleine. Quelques mots, mais que disent-ils ? Parlent-ils du mal que je leur donne ? C’est l’escalier qui conduit à l’appartement des Poulait. Il ne peut pas s’agir d’un autre lieu. Le même que montait Missoufle, celui qu’empruntaient ses patients. Dans cette aurore blafarde de mes sens, que puis-je saisir de cette scène ? Quand j’ai quitté ce petit immeuble sur le diable de Marius Leconfort, je n’ai pas revu l’escalier. Le hall, les quatre marches qui débouchent sur la courette, rien ne réveilla la moindre image de ce que fut ma montée chez Poulait.

Encore un autre souvenir : une pièce lumineuse et le soleil qui m’inonde. Une brise légère passe par les grandes ouvertures. Elles me tiendront compagnie, ces deux fenêtres verticales. La vie y entrait tranquille, sous forme de vue sur Paris. On m’a mis sur mes pieds et on m’a approché du mur. La diapositive s’anime, des personnes passent et c’est la première fois que je distingue avec autant d’acuité que l’on parle. Les sons m’attirent. Et pour cause, il s’agit de moi ! La douceur dans les mots, les égards dans le moindre geste m’enveloppent. Qui donc a décidé que je devais être là, à équidistance entre la porte et l’angle de la pièce ? Pourquoi contre cette cloison et pas sur le mur d’en face ? Ces personnes ont-elles choisi seules ? Sont-elles les mêmes qui m’ont porté dans l’escalier, deux ouvriers chargés de mon installation ? On me tire, on me pousse, on me soulève encore un peu. Puis, on me pose à cet endroit précis où mes pieds marqueront le parquet d’une empreinte indélébile. Quelques centimètres plus loin, aurais-je développé le même regard sur les humains ? Une belle position confortable, idéale pour apprendre la vie de Joseph et plus tard pour doubler Missoufle. Elle m’a si bien convenu que j’y fus heureux des lustres. Dans les quatre-vingts ans sans doute.

Ensuite, les images s’estompent. Les hommes ont dû me laisser seul. Qui resta là autour de moi ? Meubles, tapis, êtres humains, je n’en sais rien. Une lourde chape de silence. Les autres souvenirs de cette époque sont morts. Encore aujourd'hui je les cherche du haut de mes cent années d’existence. Un monde à peine entrouvert, juste l’esquisse d’une conscience.

2

Et puis il y eut Momo. Son vrai nom était Maurice Cavetoux. Un jeune homme qui vint s’occuper de moi et m’insuffler un peu de vie avant que je m’éveille pour de bon. Il m’apparut en même temps qu’il ouvrait les volets de la pièce. D’un seul coup, arrivaient la lumière et la belle sensation de l’air qui m’avaient déjà intrigué. Sa main vint me flatter le dos et je perçus ce drôle de mot : quelque chose comme salumapoul. Oui, ce salumapoul m’est resté. Je mis du temps à le comprendre et Momo l’a souvent répété.

Suivent des choses inconnues qu’on heurte, des crissements. Et des mains qui m’effleurent ou me tiennent, parfois prolongées d’un outil. Momo travaille vite et bien. Il commente chacun de ses gestes, mais je ne saisis pas ce qu’il dit. Des exclamations, des petits cris. Une sorte de bien-être me gagne. Momo Cavetoux continue son manège, braque une vive chaleur près de moi, associée à une lumière jaune et bleue pâle qui resta longtemps une énigme. Une lueur étrange, hypnotique, une brûlure vive. Il soude les tuyaux qui arrivent de dieu-sait-où et vont me relier au circuit.

Pendant qu’il s’affaire, il continue à bavarder. D’un coup ses paroles s’envolent, claires et hautes, chaudes et rythmées. Il s’interrompt de temps en temps pour faire un tour sur lui-même, frappant de son pied le plancher, avant de se pencher sur moi. Momo chante son plaisir et me le transmet en cadeau.

Un autre personnage apparait. Aujourd’hui je dirais qu’il était plus âgé. En tout cas moins enjoué. Le même homme qui m’avait porté dans l’escalier le jour de mon arrivée chez Poulait.

Je revis cet homme après la guerre. Nous étions au cœur de l’hiver. Je gargouillais inconsidérément. D’habitude, c’était Momo qui venait pour me délester des bulles qui me donnaient des gaz. Missoufle accueillit le vieil homme. J’appris qu’il s’appelait Pontu.

— J’attendais monsieur Cavetoux. Il ne vous a pas quitté au moins ?

— Ah, ça, madame Missoufle, je ne crois pas que cela arrivera. Je vais partir en retraite bientôt et Momo est tout désigné pour prendre la direction des établissements Parador. Figurez-vous qu’il a fait un valdingue de son escabeau et s’est bien abimé le poignet. Faut dire qu’avec sa jambe esquintée à la guerre, il est moins agile qu’autrefois.

— J’espère qu’il va se remettre. Vous lui transmettrez mes vœux de prompt rétablissement. Un homme charmant ce monsieur Cavetoux.

— Vous ne le savez peut-être pas, mais c’est lui qui a installé ce gros radiateur, du temps des propriétaires précédents. Il était juste apprenti et il savait déjà tout faire. Une perle rare mon petit Momo ! Votre radiateur aussi, une pièce rare. On n’en voit plus beaucoup des comme ça.

— En attendant, si vous pouviez y regarder. Il gargouille tant qu’il peut depuis le début de l’hiver. Au point d’intriguer un peu trop mes patients…

L’année suivante, j’appris de Momo Cavetoux comment il avait fait son apprentissage chez Pontu. Il arriva pour une révision annuelle, secondé d’un jeune garçon. Il me le présenta à sa façon, habitué qu’il était à me parler depuis toujours :

— Voici Momo-II. Son vrai nom c’est Mohamed. Mais à l’atelier c’est Momo-II, pour pas qu’il y ait d’embrouille. Tu sais que maintenant c’est moi le patron ? Momo Premier, pour te servir…

Puis à son apprenti :

— N’aie pas peur de leur causer. Un mot gentil, une caresse, un coup de chiffon avant de partir… Tu verras, ça les rend heureux et ils te posent beaucoup moins de problèmes ensuite…

Momo Premier, roi des plombiers, raconta alors son histoire à Momo II. Une façon de lui donner le goût du métier. Monsieur Cavetoux-père recherchait un débouché fiable et moderne pour son fils. Monsieur Pontu, patron de la maison Parador – Plomberie Générale et Chauffage Moderne – les reçut. Le petit Maurice, quatorze ans et demi, fut immédiatement baptisé Momo. Comme ça tu continues la tradition des Momo, entendit Mohamed.

Puis il évoqua son contrat, signé au milieu de l’atelier Parador. J’étais à plat sur une charrette, prêt à partir chez les Poulait. Monsieur Cavetoux père signa l’engagement de son fils sur une chemise cartonnée, posée à même mes éléments.

Momo était là, sa main gauche au fond de la poche de sa salopette bleue marine, la droite posée sur mon rebord, en train de palper mes nervures. Il serait un tendre, un amoureux des belles fontes, poêles à charbon, chaudières et radiateurs.

3

Mais tout cela fut bien plus tard. Pour l’instant j’étais encore en demi-sommeil. Ma perception des évènements en ces temps d’obscure conscience était bien maigre. Pontu et Momo prirent quelques repères, les marquèrent de traits de crayon, puis avec douceur et précision me couchèrent sur deux madriers. Ils s’affairèrent le long du mur, prirent le temps de fignoler chaque soudure, chaque collier scellé dans le plâtre.

Quand mes doigts de pieds retrouvèrent les quatre petits creux que j’avais déjà imprimés dans le bois je poussais un ouf intérieur. Il n’y eut rien à retoucher. Hauteur, distance, écartement, j’étais pile au bon endroit.

J’avais pourtant des mesures bien atypiques. Le multiple de mes sections, additionné d’un té sur lequel allait prendre place mon robinet faisait une longueur peu aisée : 1 mètre 365. L’axe de mon entrée à gauche était à 94 centimètres et demi du sol et celui de ma sortie à 15 centimètres et demi. De quoi y perdre son latin. Un vrai casse-tête pour intégrer ces mesures et faire arriver les tuyaux. Les ouvriers de Parador maitrisèrent cela en spécialistes. J’eus un instant de répit. Le recul et l’œil satisfait sur leur œuvre :

— Parfait, parfait ! a dit Pontu. T’en dis quoi, mon petit Momo ?

— On peut pas mieux ! Du beau boulot, patron, lui a répondu l’apprenti.

Ils ont fumé une cigarette, enfin, c’est ce que j’imagine, le temps de me laisser contempler ce que serait mon panorama, que je sente derrière moi la cloison qui allait devenir ma compagne. A droite, à gauche, les obstacles qui limiteraient ma vision. Devant moi, par les deux fenêtres, les toits environnants.

D’une boîte de carton ils sortirent un accessoire jaune, couleur cuivre. Roro, mon ami, mon frère, Roro mon fidèle robinet de toujours. Nous fûmes liés corps à corps, à la vie, à la mort. Un être qui me compléta à merveille. Orné, fleuri comme une pâquerette, que dis-je, comme une marguerite, j’enviais la belle rondeur de sa poignée. Huit feuilles végétales stylisées, des nervures creuses, ombrées d’une teinte grise cuivre-oxydé. Le reste de son corps rutilait, couleur or. Rose Morteau l’aimait beaucoup. Elle eut pour lui des privautés excessives, l’enduisant d’une crème spéciale destinée à le faire briller. Quasi des soins d’esthéticienne.

Non ! Pas de de jalousie de ma part, pour sa beauté, pour les caresses qu’on lui adressait au prétexte de régler la chaleur de la pièce. Pas de rivalité entre nous. Nous étions deux, nous étions un. Flambeau, Roro, même combat, celui des jeunots découvrant les vicissitudes de leur tâche, avant de devenir les anciens, rôdés à fignoler la température idéale par un savoir-faire de vrais pros.

Quelques tours d’une grosse clé anglaise. Les écrous se refermèrent pour nous raccorder au circuit. Un coup de chiffon sur le travail, aux endroits qu’ils avaient touché. Puis avant de me laisser seul, un baiser de Momo sur mon angle, près de mon compère Roro. Un petit bécot d’amoureux, une façon de me dire : ça va être à toi de jouer.

4

Momo disparut longuement. Des mois peut-être, je ne sais pas. A l’instant où il revint, je sortis de ma léthargie : il venait forcément pour me voir. Jusqu’alors, une heure, un jour, ce n’était rien. Je ne m’étais pas encore forgé une véritable expérience du temps. Son retour permit l’émergence d’un de mes tout premiers sentiments conscients : il n’y avait pas rien ou quelque chose, mais toujours quelque chose après ! Enfin je sentais le manque. L’absence éveillait l’attente. Ce charmant jeune homme s’était juste absenté pour mieux revenir vers moi.

Il vérifia que Roro était bien ouvert. Sa belle mine ouvragée donnait envie de le toucher et moi-même je resplendissais de toute ma fonte sous l’effet de nos retrouvailles. Le temps de s’assurer que Chaudière était paré pour le combat et Momo allait nous faire comprendre la noblesse de notre fonction. Celle de deux êtres prêts à servir, au sens le plus élevé du terme. Comme les humains servent leur patrie : actifs, dignes et conscients de la noblesse de leur tâche.

Ah ! Je dois vous parler de Chaudière ! Indispensable ami fidèle. Mon cœur brûlant, ma nourriture. Chaudière, mon aîné, mon frère. Je le découvris par mon premier tressaillement. Quelque chose d’inconnu venait d’envahir mon corps. En ces temps anciens, je ne savais rien de mon intériorité. J’avais donc un espace interne. Oui, de la tripe, qui s’emplit d’un liquide qui me fut de suite familier. J’en avais juste perçu l’attrait alors que j’étais dans les limbes et que la pluie était tombée. L’eau fit irruption en moi jusqu’à ce que je sois plein comme un œuf. Ce fut d’une douceur infinie. Du sable se gorgeant de l’eau du ciel après des années de sécheresse. Au plus profond de mes atomes, elle pénétrait pour me nourrir, me dire : maintenant, tu es vivant.

Sous la pression qu’elle exerçait, mon être devenait sensible. Quelques gargouillis sonores, puis la satiété apaisante. Une délicieuse expansion, une tension sur mes parois. L’eau circulait, de Roro jusqu’à ma sortie. Je la contenais, ignorant encore combien elle me serait salutaire. Elle me contenait tout autant en me figurant mes limites. Son flux lent sculptait chacune de mes cavités. Traversé par la douce sensation d’un renouvellement permanent, je percevais mon intérieur, sentais l’épaisseur de ma peau. Et là-haut près de mon petit bouchon de purge, en secret je coinçais ma bulle. Ce fut l’expression de Marika lors de cet hiver un peu doux où j’eus à peine à travailler. Une petite bulle résiduelle, une faveur que je m’octroyais sciemment, pour mieux montrer qui j’allais être !

Comment aurais-je pu deviner qu’à cette ivresse allait succéder un deuxième palier de jouissance ? L’eau dans mon corps devint tiède, puis lentement, elle s’envola. Pas du trente-sept-deux, quarante-cinq degrés minimum, soixante-dix s’il le fallait ! J’aurais pu en encaisser cent si Chaudière l’avait voulu. Je ne pus retenir un borborygme de bien-être. La plénitude, le nirvana du radiateur.

Ce magicien de Chaudière avait étendu ses pouvoirs en me révélant à moi-même. J’enflais dans ce nouvel état, je devenais rouge écarlate, du fer au milieu de la forge. Enfin, je savais qu’on m’avait mis sur terre pour que les humains se réchauffent à mon corps.

Je compris très vite que Chaudière nourrissait plusieurs congénères. Dans les pièces voisines, j’avais assurément des frères. Certains me parlaient à coups de petits gargouillements liquides. Des messages timides souvent, noyés dans le flux des eaux chaudes ; des paroles sans destinataires, des mots bredouillés dans des bulles. Ils disaient juste : nous sommes là.

Je leur portais un début d’attention, mais nos conversations restèrent pauvres. J’aimais à penser que nous n’étions pas du même monde. Des cousins, moins valeureux que moi, en fonte lisse, sans décor. Une pitoyable pensée égoïste que j’apprendrai à tempérer lors de ma longue vie chez Missoufle : chez elle, la sollicitude et le respect n’étaient pas de vaines valeurs. Le moindre collier, la moindre bague, ici, près de moi ou plus loin, quelque part à l’autre bout du circuit, avait sa totale importance. Si l’un ou l’autre défaillait je perdais ma belle assurance. Si à mon tour je faiblissais, je mettais en danger mon équipe. En ces temps j’étais un jeune coq, imbu de lui-même. Le monde entier, j’en étais sûr, tourbillonnait autour de moi.

Il était encore trop tôt pour sentir que je ne serais pas qu’un simple objet domestique. Il me fallut encore des années avant de rougir comme un premier communiant sous vos compliments et de devenir cramoisi au contact de vos mains. Avec le plumeau de Rose le summum de mes jouissances fut vos frôlements et vos corps afessés contre moi. Vous savez, quand vous collez le creux de vos reins et votre enviable postérieur pour un instant de réconfort à la recherche d’un peu de chaleur…

Allez savoir pourquoi, je fus surtout sensible à votre arrière-train, mesdames. Malgré quelques tentations passagères, je n’eus pas la prétention de transcender les catégories, par une sexualité humanophile. Mais sous vos charmes charnus, infiniment plus prometteurs que ceux de vos homologues masculins, je devenais une bouilloire. J’ai connu plus d’une fesse d’homme, les petites de Joseph Poulait, Momo au plus fort des hivers. Rarement celles des patients de Missoufle – de telles familiarités eussent été pour le moins incongrues. Parfois celles de ses confrères. Encore récemment, celles de Lee Call et de ses amis…

J’en arrive à la conclusion que la fesse masculine, même molle, n’a pas pour un bon radiateur, la saveur de la fesse de femme. Je la reconnais de suite. Il s’y attache une douceur, une attente de bien-être. Je gage que tout radiateur, fut-il une pauvre chose de tôle habitée d’une résistance électrique, sait reconnaître la nature du postérieur qui vient se coller contre lui. Et jouir avec intensité des rondeurs que dispensent avec naturel les anatomies féminines.

Mais pour l’instant j’étais bien loin de savoir que la partie charnue des humains me ferait fantasmer. Chaudière venait juste de me réveiller. Momo tripota un peu Roro pour ajuster notre rendement à la température du jour. Le sang brûlant coulait dans nos veines, il pouvait nous quitter tranquille. Il me fit une caresse un peu raide, assortie d’un bravomapoul et disparut de l’appartement.

Je hasardai un regard sur la pièce. Elle me devenait familière, mais elle était peu avenante : rideaux verts aux fenêtres obscurcies dès la nuit tombée par des volets à claire-voie, tapis, buffet deux-corps tristounet et une solide table de bois verni sur laquelle trônait une coupe vide et quelques babioles… Idéal pour un nouvel assoupissement.

5

Un être me réveilla en me tapant dessus avec un objet un peu mou. Des coups empreints de douceur, mais chargés d’une dimension désagréable et associés à des petits cris de fureur. On semblait s’acharner sur mon corps… La porte à ma gauche s’ouvrait pour laisser passer des mots que je ne saisissais pas encore. Une voix douce et maternelle venait interrompre l’avalanche. La pièce retrouvait son ennui, avant que l’affaire ne se reproduise quelque temps plus tard.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, je guettais l’apparition du phénomène. Jusqu’à ce que j’en cerne l’origine. Des êtres humains autres que Momo vivaient dans mon environnement : adultes avec des belles voix, fortes ou douces, bien posées ; ou de petite taille, à la voix flutée. C’est l’un d’eux qui me frappait, avec un nounours en peluche. La dame qui aussitôt arrivait avant que la porte ne se referme sur le silence était sa mère. Ils habitaient dans ma maison.

C’est ainsi que je découvris Joseph et Lucienne Poulait et que je progressai peu à peu dans la compréhension des humains : leurs coutumes, leurs préoccupations, leurs intérêts, leurs peurs… Je compris qu’ils étaient une famille, que des liens de dépendance unissaient ces deux êtres.

Étais-je enfant dans cette période ? Ou fus-je un produit fini dès mon premier jour sur terre ? Je parvins à cette évidence : les humains et les radiateurs n’étaient pas de la même essence. Chaque espèce avait sa façon de vivre. Joseph devait avoir dans les quatre-cinq ans. Il passait son temps à fuir la cuisine où sa mère tentait de le contenir, pour explorer l’appartement. En particulier cette pièce qu’ils appelaient salle à manger, où personne ne mangeait jamais. Il y contemplait le portrait d’un bébé les fesses nues sur un coussin ; ou celui d’un couple de mariés, traîne interminable aux pieds de la dame et moustache d’un autre âge pour monsieur. La grande armoire de noyer qu’on avait placée à ma gauche l’attirait. Sa mère la fermait d’une grosse clé qu’elle mettait dans sa poche de tablier. De quoi imaginer des secrets cachés au sein des étagères…

J’étais son ami préféré. Joseph et son nounours en peluche furent mes premiers interlocuteurs. Nous apprîmes ensemble à parler, ou pour ce qui me concerne, à comprendre. Avait-il repéré chez moi une propension à m’intéresser à lui ? En tout cas, il discourut beaucoup en me frappant de son jouet. Personne encore n’appelait cet objet un doudou. Il faudrait quelques décennies avant que Donald Winnicott ne lui donne sa célébrité en le qualifiant de transitionnel et que toute la puériculture s’attache à en magnifier les pouvoirs de substitution.

Joseph avait un vocabulaire acquis auprès de camarades plus âgés qu’il expérimenta copieusement. Avant que j’en saisisse le sens, j’eus droit à grossalcon, pessedetrouillar et crouducu. Nous étions trop tôt dans le siècle, je n’eus pas droit à gropédé. Sa fréquentation quotidienne fut un enchantement de la langue et très vite je compris que derrière ses coups et ses insultes, Joseph apprenait à jouer. Mais jouer seul devait l’ennuyer. Aussi m’avait-il choisi comme compagnon de ses lubies. Le manège dura longtemps sans que naisse en moi la moindre envie de rébellion.

Voyant cela, il revint souvent pour me parler plus doucement, m’apprendre le nom de ses cousins ou de ses copains – peut-être ceux qu’il inventait dans sa tête. Plus tard, quand l’hiver était là, que je ronronnais comme un chat, il venait s’asseoir par terre. Il approchait son épaule et appliquait son oreille contre mes colonnes, son nounours sur les genoux. Madame Poulait entrouvrait la porte :

— Tu es là mon Joseph, disait-elle ?

— Voui, j’entendais tout près de moi.

— Que fais-tu donc dans la salle à manger ? Pourquoi ne viens-tu pas jouer dans la cuisine ?

— J’attaque les croquemitaines, il y en a plein dans les tuyaux. Je mange leurs yeux pour pas qu’ils me voient la nuit.

— Comment-ça, tu manges leurs yeux ? disait madame Poulait d’un ton inquiet.

— Mais, pour de faux, hein ! Pour de faux, disait Joseph qui savait prendre soin de sa mère.

Et se retournant vers moi il me frappait de nouveau avec son jouet. Puis il approchait son oreille et disait entre ses dents :

— Tiens ! Fichez le camp, méchants glouglous de croquemitaines.

C’est ainsi que j’appris que circulaient des croquemitaines dans mon eau. Sans doute partaient-ils de Chaudière, en passant par les tuyaux et robinets. Je ne sus si ces envahisseurs avaient un quelconque pouvoir. Ils terrorisaient Joseph, mais ne me firent jamais de mal.

J’avais repéré les jours où Joseph n’allait pas à l’école. S’il n’arrivait pas, je m’impatientais. Grâce à lui, je devins vite expert du langage humain. Les jurons qu’il proférait devaient le protéger des méchants qui envahissaient sa petite tête. Ils firent peu à peu de la place à des tas de phrases explicites. Quand il s’apaisait un peu et qu’il jouait tranquillement contre la chaleur de mon corps, je l’entendais se raconter des histoires fabuleuses : des princes en costume blanc s’envolaient sur des aéroplanes pour aller chercher sur la lune des pierres aux pouvoirs magiques. Ils y croisaient évidemment des princesses en robe rose. Pour une fin qui disait toujours qu’ils auraient beaucoup d’enfants.

Ce fut une période douce et féconde. D’un seul coup, ma mémoire fonctionnait, elle qui me laissait si perplexe sur ce qui avait précédé. Etait-ce le résultat de l’eau brûlante qui circulait dans mes veines ? Etait-ce Joseph et sa magie, capable de me tenir éveillé en m’inondant de ses histoires ? Mes souvenirs commencèrent à se forger. Mon cerveau endormi – ou trop immature – se mettait à emmagasiner mots et phrases. Ils me nourrissaient d’une musique qui me berçait. Peu à peu, à l’insu des Poulait, je prenais possession de cette pièce et m’installais dans la famille.

6

Je mis du temps à comprendre que quelqu’un manquait chez les Poulait. Les épisodes du courrier m’éclairèrent. Une fois par semaine madame Poulait venait s’asseoir au petit bureau de bois noir qui se trouvait près de la fenêtre.

— Mon chéri, j’écris à papa. Veux-tu lui faire un beau dessin ? Nous le mettrons dans l’enveloppe.

Lucienne Poulait donnait une feuille et un crayon de bois à son fils. Elle l’installait sur la grande table. Puis elle sortait l’encrier et le porte-plume. Joseph dessinait un château envahi par des croquemitaines. Un chevalier les pourfendait de son épée. Madame Poulait, appliquée, rédigeait une page ou deux. Quand elle avait terminé, elle disait à Joseph :

— Ton papa est très loin de Paris, c’est pour cela que nous lui écrivons. Veux-tu écouter ce que je lui dis ?

Invariablement Joseph disait oui. Il s’asseyait piqué bien raide, les bras croisés sur la table. Et Lucienne Poulait commençait :

— Paris le 24 novembre 1937. Mon ami… Merci de ta dernière lettre. Joseph et moi sommes très heureux de voir que malgré toutes les contingences… Heu, Joseph, j’ai mis un mot compliqué. Contingences, ça veut dire tout ce que ton papa doit faire, son métier, les gens qu’il dirige… de ta nouvelle responsabilité, tu as l’air de te sortir très bien de ta mission à Hanoï. Je sais bien que tu aurais aimé que nous partions avec toi. Mais trois ans, ce n’est pas si long. Hein ? Joseph, tu trouves que c’est long, toi ?

Joseph regardait son dessin, levait le nez vers le plafond. Voyait-il les yeux de sa mère s’embuer ? Elle reprenait :

— J’espère que tu n’auras pas de tracas avec les indigènes. On dit bien qu’ils sont très gentils, mais savent-ils te respecter ?

Elle reprenait ses explications pour son fils :

— Tu sais, papa est parti s’occuper d’un barrage sur une grande rivière très loin. Oui, en Asie. Tu sais là-bas, les gens sont jaunes et ils ont les yeux comme ça, disait-elle.

Et de tirer de ses index l’angle de ses paupières.

— C’est des chinois ? disait alors Joseph, en tirant à son tour sur ses yeux.

Patiente, Lucienne Poulait enseignait à son fils les mystères de l’Asie. Enfin, ceux qu’elle imaginait dans sa tête de jeune Parisienne. Peut-être sautait-elle quelques lignes plus intimes où elle disait son amour à Victor. Je l’imaginais à la rougeur de ses joues et à l’émotion qui semblait l’envahir au milieu de sa lecture. Bien sûr, je n’ai jamais pu lire par-dessus son épaule. Elle poursuivait le courrier avec des considérations familiales que Joseph pouvait entendre.

— La saison froide est là maintenant et le confort moderne que les établissements Parador nous a installé n’est pas surfait. Avec le chauffage central nous avons des conditions de vie très agréables dont tu n’as pas encore pu profiter. J’espère que toi à l’inverse tu n’as pas trop chaud dans ton Indochine. Joseph parle avec beaucoup d’à-propos de son papa qui fait des ponts et des barrages sur de grandes rivières. Sois assuré, mon cher Victor que nous attendons tous les deux ton retour avec beaucoup d’impatience…

J’entendais des soupirs retenus, voyais un regard appuyé à son fils. Lucienne repliait les feuilles, jetait un coup d’œil au dessin de Joseph avant de mettre le tout dans l’enveloppe. Et les larmes aux yeux, elle disait :

— Ça te ferait plaisir de lécher la colle pour fermer la lettre à papa ?

Je m’aperçus que Lucienne écrivait toujours la même chose : des mots banals sur la maison, une phrase ou deux sur leur fils, des questions sur les conditions dans lesquelles Victor vivait à l’autre bout du monde. Au fil du temps je vis Joseph passer du dessin de château fort à quelques lignes d’écriture. Monsieur Poulait resta mystérieux. Auréolé de son prestige d’ingénieur, doublé d’un aventurier des colonies, je sentais qu’il était quelqu’un, mais que sans lui à la maison, le climat était asphyxiant. Joseph arrivait tant bien que mal, avec ses jeux et ses copains d’école, à se créer un peu de vie.

Joseph eut besoin de moi, pendant qu’il apprenait à compter. De un à seize en parcourant tout mon avant. Il découvrit tout seul le mystère insondable de mes quinze interstices. Cela le laissa circonspect. Comme si j’étais un sournois, suspect de me moquer en lui jetant à la face le sortilège des intervalles ! Cela me valut mes derniers coups de nounours, jusqu’à ce qu’il accepte cette irréfutable réalité géométrique. Alors il entama sa carrière de mathématicien, sut vite doubler quinze et seize selon qu’il mettait sa petite main sur ou entre mes éléments. Il s’essaya une fois à la base dix-sept, commençant à ma gauche avant ma première colonne et finissant après. Il eut la sagesse de se dire que cette découverte – compter en base dix-sept – n’avait pas vraiment d’avenir.

Après quoi il apprit à multiplier seize et quinze par deux, trois, quatre et jusqu’à seize, en installant des repères spatiaux sur toute la hauteur de ma face. Un système de calcul qui me resta mystérieux, mais qui lui apporta de belles satisfactions. Je le voyais poser son doigt sur moi au hasard et réfléchir quelques instants. Alors, il éclatait de rire et annonçait fièrement : soixante-cinq ! Ou encore : cent-quarante-quatre ! Et de compter un à un tous les points de son rectangle magique, pour me lâcher avec un grand sourire : je te l’avais bien dit.

Plus aucun croquemitaine ne résista à ce traitement : ils furent découpés en tranches. Quand Joseph s’avisa que je pouvais aussi l’aider à se figurer la troisième dimension, je le sentis excité mais perplexe. J’eus droit à des calculs du genre 13 fois 9 fois 4, qui ne firent que me brouiller l’esprit. Ancêtre de la calculette, je faisais circuler en hauteur, largeur et profondeur, des liaisons arithmétiques qui mettaient Joseph en extase.