Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

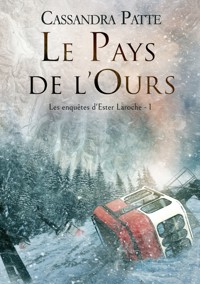

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Les enquêtes d'Ester Laroche

- Sprache: Französisch

Octobre 2019 en Alberta, Canada: Le grand-père d'Ester Laroche, George Grahams, succombe à la suite de sa rencontre fortuite avec un ours. Quelques secondes avant sa mort, il reçoit un appel à l'aide dans sa radio que personne d'autre que lui n'entendra. Comment se fait-il que l'homme le plus expérimenté de la région n'ait pas sur réagir à une confrontation avec un ours? Et que faisait l'animal dans cette zone où il n'aurait pas dû se trouver? Il n'en faut pas plus pour réveiller l'âme de détective d'Ester qui décide de mener sa propre enquête pour élucider le mystère au côté de Hansel Stones, un ranger hanté par une affaire non résolue. Une enquête qui la mènera à en découvrir plus sur ses propres origines et le secret qui entoure sa famille depuis des générations. Et si la mort de son grand-père était liée à une histoire d'enlèvement vieille d'il y a cinq ans? Au pays de l'ours, le véritable prédateur n'est pas toujours celui auquel on pense...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 447

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Pour toutes les difficultés rencontrées et pour toutes les fois où on s’est relevés, ensemble.

À notre Farah, qui n’avait absolument rien à envier à ce brave Loki.

Ce ne sont pas les paysages qui font la beauté des voyages, ce sont les gens. C.P.

TABLE DES CHAPITRES

Remerciements

Prologue

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Chapitre 9

Chapitre 10

Chapitre 11

Chapitre 12

Chapitre 13

Chapitre 14

Chapitre 15

Chapitre 16

Chapitre 17

Chapitre 18

Chapitre 19

Chapitre 20

Chapitre 21

Chapitre 22

Chapitre 23

Chapitre 24

Chapitre 25

Chapitre 26

Chapitre 27

Chapitre 28

Chapitre 29

Chapitre 30

Chapitre 31

Chapitre 32

Chapitre 33

Chapitre 34

Chapitre 35

Chapitre 36

Chapitre 37

Chapitre 38

Épilogue

Du même auteur

REMERCIEMENTS

Thank you to all my Canadian friends who welcomed me into their home as if I were part of their family and who introduced me to the magical and bewitching world of the Canadian Rockies. John, Fred, Tom and Ruth, David and Susan, Mike, Derek, Karen, Cheryl, Sandra, Alasdair and all the others who will always be welcome in France.

Merci également à tous mes amis français et québécois qui m’ont encouragée dans l’écriture et la publication de ce livre comme pour les précédents ainsi que dans sa relecture et sa correction.

Ce livre s’inspire en particulier de certains de ces amis qui se reconnaîtront.

PROLOGUE

Le 15 octobre 2019, Fortress Mountain, Kananaskis Country, Alberta, Canada

George Grahms n’entendit pas l’énorme bête approcher dans son dos. Il faut avouer que malgré une excellente santé pour son âge, son audition n’était plus celle d’autrefois. Il était toujours penché sur la caméra fixée au tronc de l’arbre en train d’en remplacer les six piles au moment où elle émergea des fourrés, trois fois plus grosse que lui. Il ne tomba réellement nez à nez avec l’animal que lorsqu’il se tourna pour se saisir de son porte-documents et de son crayon, posés tous deux sur le sol près de son talon droit. Surpris mais néanmoins rodé par l’expérience, George se redressa lentement pour faire face à l’ourse Grizzly qui reniflait puissamment l’air à trois mètres à peine de sa position. Deux petits yeux noirs semblables à deux billes d’encre perdues au milieu d’une face large et poilue se mirent à le fixer avec attention.

George détourna immédiatement le regard pour ne pas paraître défier son autorité. Rien ne lui aurait servi de courir car il savait que l’énorme animal aurait pu atteindre deux fois sa vitesse en quelques secondes à peine. Tourner le dos à pareil prédateur était également une mauvaise idée. Sa main droite se décala lentement pour tâtonner sa ceinture à la recherche du spray anti-ours qui y était accroché mais la bête renifla bruyamment, comme si elle avait deviné ses intentions. C’est bien possible en effet, pensa George. Après tout, dans la région, certains ours noirs qui rôdaient trop près des habitations avaient si souvent été confrontés à cette bombe au piment qu’ils attaquaient désormais dès qu’ils en voyaient la couleur, comme pour appliquer l’adage : l’attaque reste la meilleure défense.

George changea de technique et éloigna sa main de sa ceinture. Sans se départir de son sang-froid, le vieil homme commença à reculer lentement, abandonnant à contrecœur son sac à dos au pied de l’arbre.

— Je suis un homme mais je ne te veux aucun mal, dit-il d’une voix râpeuse mais calme. Toi et moi nous n’avons aucune raison de nous gêner l’un et l’autre. Nous allons tous les deux quitter cet endroit et reprendre nos chemins respectifs…

Il fallait lui parler sans interruption afin de faire comprendre à l’animal à quelle espèce il appartenait et le persuader qu’il n’était pas dans leurs intérêts d’entrer en conflit. L’ourse n’avait pas bougé et le regardait reculer de ses petits yeux noirs insondables. De là où il se trouvait — c’est-à-dire à trente mètres d’elle à présent — George pouvait toujours sentir la puissance qui émanait de cette femelle de trois pieds et demi de hauteur. Sans doute l’avait-il dérangée alors qu’elle se trouvait avec ses petits ? George ne voyait que cette possibilité qui aurait pu expliquer l’agressivité apparente de l’ourse alors qu’il n’avait rien fait pour l’énerver. Il faut croire que pour une fois, il n’avait pas dû prêter assez attention aux signes autour de lui.

Il fut difficile pour George de descendre la pente gravillonneuse en arrière à cause de ses vieux genoux mais il devait choisir entre le risque de chute et celui de se faire poursuivre par l’un des trois plus dangereux prédateurs des montagnes rocheuses. Arrivé à la moitié de la descente, il put néanmoins se cramponner à la longue et solide branche d’un sapin Douglas pour l’aider à franchir la souche morte qu’il avait déjà eu du mal à enjamber à l’aller. Jusqu’ici, l’animal n’avait pas bougé d’un pouce, le fixant toujours avec cette concentration caractéristique des bêtes sauvages qui suscite toujours un mélange de fascination et de crainte chez la créature fragile qu’est l’être humain.

C’est alors que le talkie-walkie, que George avait laissé sur le toit de la Chevrolet Colorado aux couleurs du parc, se mit à émettre un grésillement. L’ourse braqua aussitôt ses oreilles rondes vers la source du bruit et redressa son port de tête. Le vieil homme aurait juré voir ses mâchoires se contracter, signe qu’elle se mettait sur le qui-vive. Il se maudit aussitôt d’avoir préféré changer le canal de l’appareil plutôt que de baisser le son. George n’avait jamais pu se débarrasser de cette vieille superstition qui voulait que le jour où il baisserait le son, il louperait un appel au secours que peut-être lui seul, par sa position, aurait pu entendre. Mais il se rappelait très bien avoir réglé le petit boîtier noir sur une station locale qui n’aurait pas dû être utilisée par les Rangers du parc dans ce périmètre absolument désert. Alors qui pouvait bien émettre sur cette fréquence ici ?

Le talkie-walkie émit de nouveau des grésillements désagréables qui rompirent le silence comme on déchire soudainement un voile de soie.

« À l’aide… » entendit-il au milieu des grésillements.

Un grognement monta de la gorge de l’ourse qui s’engagea dans la pente à la suite de George d’une démarche lourde et menaçante. George recula plus vite, le cœur battant la chamade. L’ourse venait d’atteindre la souche de bois mort lorsque les talons des chaussures du vieil homme rencontrèrent la surface rebondie d’une des roues du 4x4. Il chercha aussitôt la poignée de la porte côté passager en tâtonnant de ses longs doigts frêles sans cesser de faire face à l’énorme bête qui se rapprochait toujours plus près de lui.

La voiture était fermée.

George crut que son cœur fatigué allait définitivement lui faire faux bond lorsqu’il s’en rendit compte. Pourtant, même s’il avait abandonné les clefs dans son sac à dos au pied de l’arbre portant la caméra, il était absolument sûr d’avoir laissé le véhicule ouvert. Pourquoi l’aurait-il fermé ? Il n’y avait pas un être humain à cinq kilomètres à la ronde et sa voiture ne contenait qu’un kit de secours, des cartes routières ainsi que des sachets en plastique remplis de piles usées !

Arrivée à deux mètres de lui, l’ourse Grizzly se dressa soudain sur ses pattes arrière, triplant sa hauteur avec une aisance surprenante. George se plaqua instinctivement à la carrosserie et ne put s’empêcher cette fois de croiser l’insondable regard noir de l’animal dans lequel il se perdit une fraction de seconde.

La nature sauvage se heurta à la civilisation le temps d’un battement de cœur que George aurait juré son dernier.

Mais aussitôt après, une idée désespérée jaillit dans la mécanique de son esprit, actionnant son corps juste à temps pour éviter le formidable coup de griffe qui zébra la tôle blanche de quatre profondes marques grises.

Il y avait toujours eu une clef de secours cachée dans le clapet du réservoir.

George se précipita pour faire le tour de la voiture, se cognant douloureusement la hanche au passage contre la trappe de l’espace ouvert à l’arrière du véhicule. L’ourse se remit sur ses pattes postérieures et poussa un rugissement si puissant que son écho se propagea dans toute la vallée. Les doigts tremblants du vieil homme cherchèrent l’ouverture du clapet avec maladresse tandis que le talkie-walkie se remettait à grésiller, indifférent au drame qui était en train de se jouer autour de lui.

Le clapet du réservoir était vide. Aucune clef en vue.

Pour la première fois depuis longtemps, un juron s’échappa des lèvres sèches de George. Alors que l’ourse posait ses larges pattes griffues sur la voiture dans l’intention manifeste de la retourner, le vieil homme eut le réflexe d’attraper le talkie qui glissa sur le toit.

« À l’aide… » grésilla encore une fois la voix dans l’appareil.

C’est moi qui devrais demander de l’aide, pensa George. Mais au moment où il approchait sa bouche de l’émetteur, la Chevrolet Colorado émit une série de grincements métalliques terrifiants en se soulevant sur le côté. George ne put éviter l’avalanche d’outils auparavant contenus à l’arrière et qui lui tombèrent soudainement dessus sans crier gare. Une lourde pelle, une scie à bois et un bidon métallique rouillé manquèrent de l’assommer et dévalèrent la pente forestière devant lui en produisant un vacarme inhabituel dans cette partie du pays.

Puis, sous la force déployée par la femelle Grizzly, la voiture se renversa complètement sur George qui lâcha le talkie-walkie en hurlant.

1

Deux ans plus tôt, Plaisir-Grignon, région Parisienne, France

Jean Fort pensait être un homme ouvert d’esprit. Avant de monter une exploitation agricole en France, ses lointains ancêtres avaient été commerçants ambulants en Algérie et son beau-frère, qui dirigeait aujourd’hui l’entreprise à ses côtés, était coiffeur de formation. Pour cet éleveur qui dirigeait un cheptel de soixante-dix vaches Holstein sur une surface de près de quatre-vingt-dix hectares, il ne fallait jamais se fier à l’apparence. Son petit neveu de dix ans savait déja conduire un tracteur et sa belle-mère avait réussi à se faire respecter des génisses en chaleur du haut de son mètre cinquante. Pour Jean, tout était une affaire de volonté et il avait pour habitude de laisser une chance à tout le monde, surtout dans une entreprise aussi complexe où toute la main-d’œuvre qui se présentait était bonne à prendre. Cependant, lorsqu’il aperçut la Nike toute neuve émerger sous la portière du Renault Kangoo bleu ciel tatoué du logo de la Chambre d’agriculture, Jean crut qu’il s’agissait d’une mauvaise blague.

— Attends-moi là deux minutes, lâcha-t-il à son beau-frère dont le visage exprimait lui aussi l’étonnement. J’appelle la bonne femme de la Chambre.

Jean ne prit même pas la peine d’ôter ses bottes pleines de boue fraîche lorsqu’il entra de nouveau dans son salon pour décrocher le combiné de téléphone et composer le numéro qu’il appelait trop souvent à son goût. La pièce habituellement grouillante de vie était déserte à cette heure matinale, chacun des membres de la famille étant parti assurer un rôle précis : sa femme s’était levée plus tôt que lui pour aller vendre le fromage et les yaourts dans un marché à Versailles et ses deux fils trayaient les vaches. Quant à son employé, qui occupait une chambre à l’étage, il était allé emprunter une charrue à la Coopérative agricole pour préparer la parcelle de féveroles. Au bout d’une minute, une voix féminine de l’autre côté du combiné lui répondit.

— Allô madame Bernier ? C’est monsieur Fort à l’appareil. J’appelle pour vous dire que l’expert que vous nous avez envoyé est arrivé.

— Bonne nouvelle. Je ne doute pas qu’avec elle, votre problème sera réglé dans l’heure.

— Il doit y avoir une erreur, objecta Jean. Je croyais qu’après les échecs consécutifs des deux premiers conseillers que vous nous aviez envoyés, nous allions avoir le droit à quelqu’un de plus compétent ! Avec le remboursement de notre emprunt qui commence dans deux semaines, nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du temps à discutailler avec vos stagiaires ! Nous avons un besoin urgent de solutions !

Jean avait haussé le ton sans le vouloir, agacé par l’indifférence apparente de sa correspondante. Il s’était déjà tourné vers l’association d’agriculteurs du 78 qui n’avait rien pu faire pour résoudre son problème. Puis la Chambre d’agriculture lui avait envoyé deux conseillers qui n’avaient fait que constater les dégâts sur ses parcelles et prendre des notes. En désespoir de cause, il avait échangé avec d’autres agriculteurs de France sur les réseaux sociaux mais personne n’avait su lui apporter de réponses. Cette dernière semaine, son beau-frère et lui avaient placé tous leurs espoirs sur cet ultime expert envoyé par la Chambre d’agriculture et voilà que ses espérances partaient en fumée ! Jean avait dépassé le stade de la frustration. Il était en colère.

Des voix se firent entendre derrière la porte d’entrée que le vent avait refermée, signe que son beau-frère invitait la femme de la Chambre d’agriculture à entrer se mettre à l’abri à l’intérieur.

— Monsieur Fort, tempéra la correspondante de la Chambre d’agriculture. Je crois que vous n’avez pas saisi ce que j’essaye de vous dire. Nous sommes conscients que les précédents conseillers que nous vous avions envoyés ont échoué à résoudre votre problème c’est pourquoi nous vous adressons à présent la meilleure dans son domaine. Elle sort de l’école, d’accord, mais…

— Hé bien ça se voit ! Vous ne pouviez pas m’envoyer le meilleur d’une autre Chambre d’agriculture ? Quelqu’un qui a déjà de l’expérience ?!

— Non ce n’est pas possible.

— Et pourquoi ça ?

— Parce qu’ELLE connaît très bien votre dossier, il n’existe donc personne d’autre de plus qualifié. Sans compter qu’ELLE a insisté pour venir !

Madame Bernier insista sur le pronom personnel comme si elle voulait s’assurer que les réticences de Jean n’étaient pas d’ordre sexiste.

— Ah.

Hubert, le beau-frère de Jean, entrait déjà avec la jeune femme dont l’éclatant sourire contrastait avec l’humeur de Jean. Le temps de parcourir les cinq mètres qui séparaient sa voiture du paillasson et le vert impeccable des bottes neuves qu’elle venait d’enfiler (tous frais payés par la Chambre d’agriculture) s’était camouflé sous une couche fraîche de marron, savant mélange entre la terre et la bouse.

— Mm, grogna Jean. J’espère qu’elle ne nous fera pas encore perdre notre temps.

Mais il raccrocha avant que sa correspondante n’ait pu formuler une réponse. Un violent courant d’air froid s’engouffra soudain dans la pièce, faisant voler les feuilles des revues agricoles posées sur la table ainsi que les magnifiques cheveux bouclés que la jeune femme portait jusqu’aux épaules et dont le brun s’accordait avec le doux chocolat de ses yeux. Hubert s’empressa de fermer la porte, évitant manifestement de regarder leur invitée comme si le simple fait de poser les yeux sur elle aurait constitué une atteinte à sa pudeur.

— Jean Fort, se présenta Jean d’un air peu aimable en tendant une main calleuse à la conseillère.

Cette dernière considéra cette main tendue avec un moment d’hésitation avant de lui serrer timidement le bout des doigts.

— Enchantée, je m’appelle Ester Laroche.

Jean considéra un moment la jeune femme sans se départir du léger rictus de mépris au coin de ses lèvres. De taille moyenne et d’allure assez sportive, elle portait un sweat à capuche gris sous sa doudoune sans manche, frappée de l’insigne de la Chambre, ainsi qu’un jean serré qui mettait en valeur ses longues jambes. C’était le genre de femmes qui paraissent belles quels que soient les vêtements qu’elles portent ou leur maquillage. Quel âge pouvait-elle bien avoir ? Vingt-quatre ans ? Vingt-cinq ? Guère plus en tout cas ! Elle ne semblait pas se rendre compte qu’il la détaillait, occupée elle-même à analyser la pièce avec une grande attention sous ses sourcils sombres allongés. Jean essaya de l’imaginer à l’arrière d’un tracteur en train de planter des choux, vêtue de sa tenue toute neuve et d’une casquette sponsorisée par Bayer, le monstre des produits phytosanitaires. Avait-elle un tant soit peu quelques notions d’agronomie ou était-elle seulement payée pour servir de vitrine élégante à la Chambre ? Cette vision faillit le faire rire amèrement mais il se força à se concentrer sur son problème.

— Un café ? proposa Hubert que cette tension naissante mettait mal à l’aise.

— On n’a pas le temps pour ça, le coupa Jean agacé. On a beaucoup de travail qui nous attend aux champs, déjà qu’il va falloir vous répéter tout ce qu’on a dit à vos collègues…

Jean fit abstraction de l’air outré d’Hubert qui n’avait pas pour habitude de l’entendre parler ainsi à une femme. Il savait qu’il se montrait désagréable mais il en avait assez d’être pris pour un idiot de la part des ingénieurs de la Chambre des pontes. Il commençait à croire que tous leurs beaux discours sur les agriculteurs qui nourrissaient le monde n’étaient qu’un ramassis de conneries. Jamais les hommes de la terre n’avaient été pris au sérieux. On se moquait d’eux et de leurs problèmes et l’arrivée de cette mademoiselle Laroche en était la preuve.

— Ce ne sera pas la peine monsieur Fort. Je suis votre dossier depuis le début. J’aurai juste une question à vous poser.

Jean et Hubert furent tous les deux surpris par sa réponse et mirent quelques minutes à réagir.

— Laquelle ? demanda Hubert.

— Avez-vous l’esprit innovant ?

Comme les deux hommes échangeaient des regards interrogateurs, manifestement partagés entre la laisser poursuivre et la flanquer dehors, Ester tenta une autre approche :

— Vous avez une pelle ?

***

Tout autour, le plateau de Thiverval-Grignon s’éveillait lentement. Les toutes jeunes plantules de moutarde s’étiraient, tendant leurs feuilles encore humides de rosée vers le ciel démesurément grand. L’œil bleu de la terre s’entrouvrait doucement, embrasant la ligne d’horizon de rose et de rouge, tiré de sa léthargie nocturne par les chants joyeux des alouettes curieuses qui virevoltaient déjà dans l’air vif matinal. Remontant depuis la vallée où avait poussé une jeune ville, le vent bâilla avec délectation une bourrasque chaude qui acheva de sécher les plants les plus chétifs jusqu’ici cachés par leurs voisins.

Parfois, les premiers vols de quelques hyménoptères secouaient la cime de ce monde de l’infiniment petit, gourmands par avance à l’idée du nectar sucré qui perlerait au creux des pétales jaunes dans une poignée de semaines. Des taches noires triangulaires apparaissaient de temps en temps au milieu des tiges feuillues lorsque, reprenant sa respiration après s’être gavé de plantes, un lièvre redressait la tête pour guetter les environs.

Leur passage soudain dérangea deux perdrix qui s’éloignèrent lourdement avec des battements d’ailes bruyants. Ester Laroche marchait d’un pas décidé au milieu du champ, tenant une lourde pelle à deux mains et flanquée par un Jean et un Hubert indécis. Elle devait lever les genoux avec détermination pour ne pas les perdre, arrachant des bruits de succion à la terre malade. Le pantalon de la jeune femme avait rapidement pris l’humidité après quelques pas dans la parcelle mais aucune plainte n’avait franchi la barrière de ses lèvres.

Lorsqu’elle estima avoir atteint le milieu de la parcelle, Ester planta la pelle dans le sol humide et tenta de l’enfoncer aussi fort qu’elle le pouvait, sans succès. Le sol était trop compact et elle n’avait pas assez de force dans les bras ni de poids à faire peser sur l’outil.

— Laissez-moi faire, proposa Hubert en prenant sa place.

— Merci.

Il ne fallut pas longtemps à Hubert pour extraire le bloc de terre demandé de ses bras puissants là où Ester aurait rencontré des difficultés à planter l’outil en entier dans le sol.

— Et maintenant ? s’impatienta Jean.

Ester croisa ses bras sur sa poitrine dans le mince espoir de garder un peu de chaleur et désigna le bloc de terre du menton.

— Qu’est-ce que vous voyez ?

— Rien, répondit Jean en haussant les épaules.

— Exactement. Il n’y a rien là où une faune du sol complexe devrait s’épanouir. Où sont les vers de terre ? Et les arthropodes marcheurs ?

— Pourtant je ne traite plus mes parcelles en pesticides depuis deux ans, se défendit l’agriculteur qui avait mis de côté son agacement pour essayer de comprendre.

— Je sais, vous êtes dans une démarche de conversion en bio c’est écrit dans votre dossier, confirma Ester.

La jeune femme indiqua à Hubert qu’il pouvait reboucher le trou et désigna du doigt la parcelle attenante.

— Mais votre voisin, lui, continue d’utiliser des produits phytosanitaires. Le problème c’est que votre parcelle est légèrement en pente à cet endroit. Sept degrés selon les plans IGN. Les produits qu’il utilise, même s’ils ne sont pas répandus par grand vent, contaminent votre parcelle en ruisselant dans le sol et la débarrasse de ses auxiliaires de culture. Or comme vous avez décidé de ne plus traiter, vous avez besoin de la présence de ces insectes bénéfiques pour lutter contre vos ravageurs.

— Michel, cette espèce de…, commença à s’emporter Jean.

Mais Ester continua, inspirée.

— À mon avis, vous devriez construire une butte pour séparer physiquement les deux parcelles. Je vais vous envoyer tout de suite une liste d’arbustes à planter avec des racines profondes et drainantes.

Ester sortit son smartphone de sa poche et tapa rapidement sur l’écran.

— Dans l’idéal, il faudrait également modifier votre plan de pâturage sur vos prairies à l’ouest car j’ai vu en passant que le sol était endommagé par les allées et venues répétitives de vos animaux. Et je vous conseille un labour moins profond pour votre parcelle de féveroles ce qui impactera moins sur la faune auxiliaire également.

— Comment savez-vous à quelle profondeur il laboure ? s’étonna Hubert.

Ester se passa une main gênée dans les cheveux.

— Votre salarié à failli emboutir ma voiture avec son John Deer en grillant un stop lorsque je suis arrivée. Les dents de votre charrue avaient l’air plus longues que mon bras…

Jean et Hubert échangèrent un regard puis Jean haussa les épaules. Lorsqu’elle eut terminé, Ester leur souhaita poliment une bonne fin de journée avant de repartir.

— Merci ! répondit Hubert.

Jean regarda l’experte de la Chambre d’agriculture troquer ses bottes désormais toutes sales contre ses Converse neuves, plus pratiques pour conduire avant de remonter dans sa voiture de fonction et de claquer la porte. Jamais il n’aurait soupçonné un jour recevoir de leçons d’une Parisienne sans expérience et voilà qu’à présent, il ne trouvait plus rien à dire.

— J’ai fini de reboucher le trou, dit Hubert derrière lui. On fait quoi maintenant ?

Seul un grognement lui répondit alors que son beau-frère tournait à son tour les talons : « Cet imbécile de Michel ! »

2

De retour dans le présent, 28 octobre 2019, Paris

— Ester, vous êtes virée.

— Je vous demande pardon ?

— Provisoirement en tout cas.

— Je ne comprends pas Benjamin. Je ne pense pas avoir fait d’erreur dans mes dossiers…

— Le problème n’est pas là, vous faites un travail remarquable. Mais justement, vous travaillez trop.

— Ah.

Ester posa son stylo à bille sur les documents comptables qu’elle était en train d’examiner et leva ses yeux brun chocolat sur son supérieur hiérarchique. La trentaine, de quelques centimètres plus petit qu’elle lorsqu’ils étaient debout côte à côte, il avait un instant nourri l’espoir d’une relation amoureuse à son arrivée à la Chambre d’agriculture. Du haut de ses vingt-sept ans elle lui avait donné une chance mais cela n’avait duré qu’un mois, lui trop jaloux et elle trop libre. Aucun des deux n’aurait su dire si le vouvoiement naturel qui en avait résulté était une façon de prendre la distance nécessaire pour mieux se protéger. Fort heureusement, leur relation au travail n’en avait pas été impactée si ce n’était qu’à chaque fois qu’il posait les yeux sur elle, Benjamin ne pouvait s’empêcher de penser à tout ce qu’il aurait pu avoir et qu’il n’aurait plus jamais.

— Vous stockez les jours de congés comme un écureuil entasse les glands sans les manger et vous ne pouvez pas continuer comme ça.

— Je ne les pose pas parce que je n’en ai pas envie, répondit Ester en haussant les épaules. S’il faut vraiment utiliser ces congés, faites savoir aux autres que je suis disposée à les échanger contre des congés déjà utilisés. Ou mieux, donnez-les à Brigitte du service des ressources humaines. Ses cernes me font peur tous les matins !

Benjamin soupira. Comme à chaque fois qu’il entrait dans le bureau d’Ester Laroche, il avait l’impression que les rôles s’inversaient. Elle avait cette sorte de charisme naturel qui, combiné à l’innocence, devenait dangereux. Une main de fer dans un gant de velours, en somme. Le chef d’unité se surprit à penser que cela n’aurait pas été si désagréable de travailler pour elle jusqu’à ce qu’il se souvienne de cette empathie un peu trop développée pour exercer un métier comme le leur et de sa franchise implacable. Tout compte fait, il préférait la répartition des rôles actuelle.

— Mademoiselle Laroche, vous ne pouvez pas faire don de vos jours de congés. L’inspection du travail devrait passer dans la semaine et je ne voudrais pas être pris pour le boss tortionnaire que je ne suis pas. Si ce n’est pas pour vous, faites-le pour moi.

— Combien de temps faudrait-il ? demanda Ester en faisant une grimace.

— Au moins une semaine mais vous pourriez vous absenter un mois que vous n’auriez pas épuisé votre quota…

— Un mois ?! s’insurgea la jeune femme si fort que les conseillers agricoles dans le bureau attenant relevèrent la tête vers eux. Mais que voudrais-tu que je fasse de tout ce temps libre ?

Le retour au tutoiement fit sourire Benjamin. Il se pencha au-dessus de son bureau pour fermer le classeur de dossiers de la jeune femme.

— Ce que tu veux ! Inscris-toi à des cours de danse, écris un livre ou pars sur la Lune si ça te chante, du moment que tu ne mets pas les pieds ici !

— Dis donc Benjamin, même notre séparation était moins rude…, répliqua Ester en levant un sourcil.

— Je suis sérieux Ester. Rachel s’occupera de clôturer tes dossiers, tu les avais terminés de toute façon.

La jeune femme soupira, elle était vaincue.

— Pars dès maintenant, profite de cette belle journée. Va t’aérer l’esprit, toi qui ne sors jamais !

Ester fit son sac à contrecœur et quitta son bureau non sans lancer un regard noir à Benjamin. S’il ne la voyait pas pendant un mois entier, autant qu’il passe quatre affreuses semaines à se demander si elle lui en voulait !

***

Ester mettait exactement dix-sept minutes pour rentrer chez elle à pied. Elle le savait parce qu’elle s’était chronométrée la première fois. Elle se souvenait encore de son premier jour de travail deux ans plus tôt, alors qu’elle sortait fraîchement diplômée de l’école nationale AgroParisTech et qu’elle se demandait encore ce que son grand avenir d’ingénieure agronome lui réservait. Il ne lui avait fallu que trois mois pour laisser derrière elle sa vie d’étudiante et se ranger dans la vie active. Depuis, les années s’égrenaient comme les heures, trop vite pour les sentir passer mais assez lentement pour que l’ennui les rattrape.

Tout autour de la jeune femme, les pavés fourmillaient de gens pressés, des touristes comme des Parisiens pure souche, marchant à pas rapides dans toutes les directions et traversant les rues en dehors des passages cloutés. Seuls, en couple ou en groupe, personne ne faisait attention à personne, comme si les autres faisaient partie intégrante du décor. Certains marchaient le nez en l’air et l’appareil photo autour du cou à la recherche du meilleur angle pour photographier les vieux bâtiments haussmanniens. D’autres mordaient goulûment dans des crêpes chaudes obtenues auprès d’un vendeur ambulant tandis que d’autres encore fonçaient tête baissée une mallette ou un sac à main sur l’épaule.

L’air doux de la fin octobre confinait l’agitation alentour à l’intérieur d’une bulle de pollution qui semblait isoler Paris dans un monde à part. Le bruit incessant de la circulation, le brouhaha des voix, le choc des verres que l’on débarrasse sur une terrasse et même les remous de l’eau provoqués par une péniche. Tous ces sons se mélangeaient pour n’en créer qu’un seul, indistinct et en même temps si caractéristique du véritable microcosme qu’était la capitale. La ville des amoureux et des poètes était délicieusement toxique et rares étaient ceux qui ne succombaient pas à l’addiction. Quel que soit l’endroit où l’attention se portait, la beauté et la laideur cohabitaient. Là-bas, un pont magnifique enjambait la scène et des vendeurs à la sauvette exposaient leurs babioles sur des draps blancs facilement repliables en cas de descente de police. Plus loin, un SDF attendait assis à l’ombre que quel-qu’un veuille bien lui offrir un ticket restaurant, juste à côté de la prestigieuse entrée du Palais de Justice.

Ester prit le temps de déposer quelques pièces dans le gobelet devant le sans-abri puis s’empressa de faire signe au bus. Les treize pires minutes du trajet pour rentrer chez elle commençaient. Dans le véhicule régnait une atmosphère étouffante que les étroites fenêtres à demi ouvertes ne parvenaient pas à améliorer. On avait l’impression que tout Paris se résumait en vingt-huit places assises le temps de treize arrêts. Ester passa sa carte Navigo devant le lecteur mauve et monta à la suite des autres sans que le conducteur, caché derrière ses lunettes de soleil, ne daigne leur accorder un regard. Comme toujours, elle se força à inspirer calmement l’air chargé de fumée de cigarette, de vapeurs d’alcool, de parfum et de transpiration. Le bus démarra aussitôt, projetant d’un même élan vers l’arrière tous les corps des malheureux encore debout mais la jeune femme réussit à retrouver son équilibre en se rattrapant à une des barres métalliques. Alors que le véhicule s’engageait à vitesse modérée dans la voie qui lui était réservée, elle vit une femme sortir de son sac un petit gel hydroalcoolique et se nettoyer compulsivement les mains. À défaut d’être aussi bien équipée, elle finit elle-même par remonter légèrement son écharpe à carreaux jusque sur son nez et sortit son smartphone tout en se résignant intérieurement à attendre l’arrêt Friedland Haussman.

Le petit appareil vibrait dans ses doigts au rythme des dizaines de notifications qui jouaient des coudes pour se faire une place sur l’écran. Le Figaro donnait des informations concernant la poursuite de l’enquête sur l’attaque terroriste qui avait fait trois morts dans un supermarché en banlieue parisienne et Météo-France annonçait que les températures douces se maintiendraient encore quelques semaines. Puis venaient les informations de moindre importance mais qui accaparaient pourtant l’attention avec leurs icônes colorées, leurs phrases d’accroche bien choisies et leur navigation intuitive. Des monstres de la toile accouchés par des scientifiques de génie. Où que l’on se trouve, on était connecté au monde. Et quand bien même on ne l’était pas, le monde restait connecté à nous.

Ester fronça les sourcils. Après lui avoir souhaité un bon « amiversaire », Facebook lui rappelait qu’elle avait un dîner prévu le soir même quartier Saint-Michel. La jeune femme avait complètement effacé de sa mémoire cet évènement programmé depuis six mois et qui visait à réunir toute son ancienne classe de seconde. Perturbée, elle faillit louper son arrêt et eut juste le temps de se faufiler entre les portes coulissantes avant que le bus ne reparte en trombe.

Pendant qu’elle marchait sur le trottoir pour rejoindre la porte de son immeuble, Ester se demanda ce qu’avaient bien pu devenir ses anciens camarades de classe. À quelques exceptions près, elle n’avait eu aucune nouvelle d’eux depuis sept ans. Non sans une pointe de tendresse, elle se souvint de ceux qui avaient le plus marqué ses années lycée comme Dylan son premier amour et Mathilde et Claire, ses deux inséparables amies de l’époque. Qu’étaient-ils devenus aujourd’hui et où vivaient-ils ? À l’époque, Dylan lui promettait de l’emmener vivre sur une île tropicale pour y vendre des poissons exotiques péchés au filet. Comme elle n’avait plus eu de nouvelles de lui après leur séparation, elle se demandait s’il avait fini par partir quand même. Ester ne se souvenait pas très bien des aspirations de Mathilde mais elle se rappelait que Claire avait toujours voulu vivre le rêve américain. Peut-être ne serait-elle pas là ce soir, séparée de la France par un immense océan.

Et elle, qu’avait été son rêve ? Elle ne se souvenait plus ou ne voulait plus se souvenir sans doute. Elle avait été aspirée comme tant d’autres par l’engrenage des diplômes et des stages, recrachée dans la vie active par la machine de l’éducation. À présent, elle gagnait convenablement sa vie et possédait un appartement parisien assez grand pour se sentir à l’aise et assez petit pour se sentir en sécurité. Si le succès de sa vie pouvait se mesurer à ses biens alors elle pouvait affirmer avoir réussi.

Le 196 rue Saint-Honoré était situé entre le café Saint-Honoré et le restaurant Les Fontaines Saint-Honoré. Les deux enseignes affichaient terrasse pleine en cette fin d’après-mi-di d’octobre. Ester avait à peine une heure pour se préparer avant de rejoindre le restaurant où se dérouleraient les retrouvailles, aussi salua-t-elle rapidement de la main le propriétaire du café avant de monter chez elle au cinquième étage. Arrivée dans son appartement aux murs immaculés, elle se détourna des fenêtres offrant une vue dégagée sur la tour Eiffel pour saluer Namor qui lui répondit en embrassant la vitre de son aquarium. C’était Dylan qui lui avait offert ce poisson japonais aux yeux proéminents. Lorsqu’ils s’étaient séparés, elle avait voulu le lui rendre mais il avait refusé, prétextant que le dieu des océans veillerait sur elle. Au-delà des souvenirs qu’il lui remémorait, Ester ressentait une certaine tendresse pour le poisson qui la renvoyait à ses années de lycée, du temps où elle était rejetée par ses camarades qui la trouvaient trop intello et pas assez cool pour l’intégrer dans leurs bandes. Pendant cette période, Ester s’était souvent retrouvée seule à bouquiner dans un coin, exactement comme Namor dont le physique repoussait la plupart des aquariophiles néophytes.

La jeune femme fila dans sa chambre en quête de la tenue adéquate. Le choix fut difficile à faire car elle n’avait aucune idée de la manière dont seraient habillés les autres. Elle ne voulait paraître ni trop sobre ni trop distinguée, il ne fallait pas que les autres puissent se faire des idées fausses sur sa vie en jugeant seulement ses vêtements.

Mais en réalité, Ester n’avait aucune idée du tournant radical qu’allait prendre sa vie ce soir-là et à quel point le choix d’une paire de chaussures plutôt qu’une autre n’avait pas d’importance. Les rouages du destin venaient de se mettre en marche.

3

Au même moment, Fortress Mountain, Kananaskis Country, Alberta, Canada

La forêt reprenait son dû. Pendant des années qui, une fois rapportées à son échelle, n’équivalaient qu’à quelques millièmes de seconde, elle laissait les animaux s’affairer sur son épiderme sans rechigner. Même si la plupart vivaient leur vie sans faire d’histoire, certains d’entre eux, des hommes, la contrariaient en brûlant des hectares entiers de sa pilosité fournie pour imposer leurs propres règles à de jeunes pousses sans expériences. Certains autres parmi cette espèce problématique l’asphyxiaient sans état d’âme, s’acharnant à vouloir rendre exploitables les fabuleux trésors qu’elle leur offrait déjà. Ceux-là l’obligeaient à leur montrer qu’elle demeurait la souveraine de toute chose.

De nourricière, elle se transformait en faucheuse, capturant sans distinction les âmes humaines inconscientes qui n’avaient pas su lire dans la terre et le vent les signes de son courroux. Toute de vert ou de fauve vêtue, elle étourdissait les voyageurs pour leur faire perdre leur chemin ou les apeurait à force de craquements et de grincements pour les précipiter dans une de ses nombreuses gueules rocheuses. Toute de blanc vêtue, elle étouffait les sons et engourdissait leurs sens, les emportant sans même qu’ils ne s’en rendent compte. Parfois, elle aimait faire preuve d’ingéniosité en écrasant les indésirables bipèdes sous un de ses doigts feuillus au détour d’un chemin ou en aspirant l’un d’eux à la surface gelée d’une de ses larmes.

À présent la forêt mangeait. Ses milliers de petites dents grouillaient, reprenant leurs droits sur un tas de matière organique qui, assemblé et animé quelques jours plus tôt, avait été un être vivant. Tout était partagé et recyclé, pas question de faire de jaloux ou de pertes. Les dents les plus grandes avaient fait un travail grossier, répondant à l’appel du vent qui avait propagé l’odeur de la charogne comme on crie que le repas est prêt. Puis les petites bactéries intestinales avaient pris le relais, florilège de communautés bourdonnantes, grouillantes et rampantes. Leur travail était plus fin et plus spécialisé, rien n’était laissé au hasard. Lorsqu’elles auraient fini, dans quelques heures tout au plus, le digestat qui resterait serait absorbé par l’organisme à travers la couche d’humus, alimentant le système sous terrain pour entretenir la machine.

Le corps de George Grahms en était à ce stade du processus et ce n’était pas beau à voir. L’adjoint du shérif Hansel Stones avait constaté la mort d’un air grave avant de se détourner pour aller inspecter la carcasse de la voiture qui, retournée sur le dos, offrait son ventre noirci à la curiosité silencieuse des épineux.

— Bah merde alors, murmura Stones pour la troisième fois consécutive.

— Il faut croire que même les plus aguerris d’entre nous se laissent prendre un jour par Dame Nature.

Le shérif Jacobs était agenouillé à côté du corps, son chapeau étoilé tenu contre son gros ventre. Il regardait la victime avec une moue embarrassée qui plissait les commissures de ses lèvres sous sa moustache grise.

— Les loups et les coyotes ne l’ont pas loupé, reprit-il.

— Mais d’après les marques sur la carrosserie, c’est un ours qui l’a attaqué, dit Stones en passant ses doigts rugueux sur la tôle tordue par l’animal. Je ne comprends pas comment cela a pu lui arriver à lui, il faisait toujours très attention…

Un grésillement soudain les interrompit. Le shérif Jacobs porta la main à sa ceinture avant de lever un regard interrogateur vers son adjoint.

— C’est le vôtre ?

— Non, répondit Stones. Le mien est encore dans la voiture.

Les deux hommes se mirent à fouiller les alentours, se penchant pour déplacer le tapis de feuilles mortes. C’est finalement le shérif qui mit la main sur l’appareil. Celui-ci avait dû glisser sous une souche d’arbre mort au moment de l’accident.

— C’est le talki de Grahms, constata l’adjoint Stones.

L’appareil émit un nouveau grésillement et le shérif tourna le bouton en haut à droite pour augmenter le volume.

« Voiture Un ici Hélicoptère Kilo-Bravo-Whiskey, à vous »

Jacobs rapprocha de sa bouche le bas du talkie-walkie couvert de terre avant d’enfoncer le bouton sur le côté droit de l’appareil. Stones leva le menton vers le ciel. Au-dessus d’eux, la cime des arbres s’agitait furieusement tandis qu’un vrombissement sourd faisait fuir deux femelles tétras des fourrés voisins.

— Hélicoptère Kilo-Bravo-Whiskey ici voiture Un, j’écoute.

« Avez-vous trouvé le disparu à côté de la voiture ? »

— Affirmatif. Il est mort.

Un silence.

« Souhaitez-vous que nous rapatriions le corps à la base ? »

— Négatif, la zone ne vous permet pas de descendre davantage. Stones et moi allons-nous en charger.

« Permission de rentrer à la base ? »

— Accordée. Terminé.

Le shérif tendit le talkie-walkie à son adjoint qui l’observa avec curiosité.

— Qu’y a-t-il ? demanda Jacobs.

— Rien, répondit Stones d’un air penseur. Je me demande simplement pourquoi Grahms avait réglé son talkie-walkie sur une fréquence de proximité.

— Il faisait toujours ça, soupira le shérif qui revissa son chapeau sur sa tête en se redressant. À cause d’une superstition qu’il avait de ne jamais manquer un appel à l’aide qu’il aurait été le seul à pouvoir entendre.

Le shérif Jacobs sortit un cigare de sa poche et l’alluma avec un briquet de collection au manchon de cuir. Se faisant, il ramassa son fusil à cartouches qu’il avait posé par terre à côté de lui.

— Je ne sais pas comment je vais annoncer ça à son fils…

— Je vais chercher le sac mortuaire, dit Stones avant de le laisser à ses sombres pensées.

L’adjoint remonta la pente forestière à pas lourds, comme si tout le poids du monde venait de s’abattre sur ses épaules. Les accidents n’étaient pas rares en cette région malgré les gros efforts du gouvernement d’Alberta sur la prévention des risques en montagne. Cependant, il était beaucoup plus rare que la victime soit un bénévole des parcs compte tenu de leur connaissance du terrain et des comportements à adopter. La mort de George Grahms, particulièrement connu pour sa grande expérience, était un coup dur qui leur rappelait à tous que l’homme n’était rien face à la nature sauvage de l’Ouest canadien.

À l’arrière de la camionnette, Loki braquait sur lui ses oreilles en pointes démesurément grandes. Stones prit le temps de flatter le haut du crâne aux poils doux de son berger allemand avant de répondre à ses petits gémissements par un regard dur mais aimant.

— Non Loki cette fois tu restes dans la voiture. Il y a un ours dans les parages.

Comme s’il avait compris la mise en garde, le chien arrêta aussitôt de gémir et se coucha à l’arrière, observant les arbres avec la prestance d’un lion qui surveillerait son bout de savane.

Stones rangea le talkie-walkie sur le siège arrière de la camionnette et s’empara du sac mortuaire avant de refaire chemin inverse. Sur la route, il vérifia pour la cinquième fois que son pistolet était bien positionné. Autour d’eux, la forêt s’était parée d’un masque inquiétant à mesure que le soleil se couchait, emportant avec lui les poussières du drame passé.

C’était la partie de son métier que Hansel Stones aimait le moins car chaque accident impliquant une bête sauvage exigeait en tribu la mort de l’animal. Dans quelques jours tout au plus, de nouvelles équipes partiraient dans les montagnes non pas pour trouver un homme disparu mais pour traquer l’ours responsable de sa mort et l’abattre afin de prévenir d’éventuelles récidives.

Comme si les animaux savaient, un long hurlement modulé s’éleva au loin, à peine étouffé par les feuillus. Pour satisfaire les lois humaines, le pays de l’ours allait payer son dû.

4

Toujours le 28 octobre, 19 h, dans un restaurant à Paris

Ester était en pleine déformation professionnelle. Assise à une table de plusieurs mètres de long autour de laquelle presque l’intégralité de ses anciens camarades de lycée était attablée, elle détaillait leur comportement comme s’il s’était agi de clients à conseiller. La jeune femme avait toujours eu un don pour tirer des informations du langage corporel et pour découvrir les dires cachés derrière les mutismes. En face d’elle, légèrement sur sa gauche, celui qui avait été le clown de la classe sept ans plus tôt pianotait à présent la nappe de ses doigts de manière compulsive en écoutant parler sa voisine d’une oreille distraite, indiquant qu’il venait tout juste d’arrêter de fumer et que l’envie l’en démangeait. Plus loin sur sa droite, l’ancienne déléguée de la classe levait le bras pour commander un autre verre de champagne, dévoilant une fine bague de fiançailles à l’annulaire. L’un d’eux était devenu délégué municipal, un autre pompier tandis qu’un autre venait d’être embauché comme moniteur d’auto-école. La plupart ne vivaient plus en région parisienne à part deux ou trois qui tardaient à quitter la sécurité du domicile familial.

Mais surtout, il y avait Mathilde qui tenait amoureusement la main de Dylan.

Ester n’avait pu retenir un rictus surpris en apprenant la nouvelle. La timide Mathilde et Dylan le coureur de filles. Même si l’admiration de son amie pour le tombeur de la classe n’avait pas été un secret durant leur enfance, la jeune femme ne se serait jamais doutée qu’ils finiraient par tomber dans les bras l’un de l’autre. Pourtant, le bonheur qu’ils affichaient tous les deux ne semblait pas être feint. La vie réservait tout de même de drôles de surprises.

— C’est une chance que ce dîner tombe à cette date. Quelques jours de plus et nous n’aurions pas pu venir, disait Mathilde en gratifiant Dylan d’un clin d’œil.

À sa gauche, David se pencha pour se saisir d’un toast au saumon. Ester avait entendu dire qu’il était devenu un des meilleurs développeurs informatiques d’une grande compagnie française de téléphone. La bouche pleine il demanda :

— Pourquoi, vous partez où ?

Mathilde et Dylan échangèrent encore un regard complice qui donna envie à Ester de trouver un prétexte pour quitter la table.

— On voulait vous faire la surprise en vous envoyant les faire-part mais tant pis, la bêtise est faite ! s’amusa Mathilde. Dylan et moi allons-nous marier au Cap Vert la semaine prochaine !

Des félicitations fusèrent de tous côtés et quelqu’un leva même un toast, suivi par tous les autres.

— Aux futurs mariés des îles ! s’exclama David.

Dylan croisa le regard d’Ester et une ombre passa sur son visage, aussitôt remplacée par un sourire de circonstance lorsque sa future femme se pencha pour l’embrasser sur la joue en rigolant.

Une main se posa soudain sur le bras d’Ester.

— Et toi Ester comment vas-tu ?

Un simple regard suffit à Ester pour remercier Claire de son intervention salutaire. Sa meilleure amie d’enfance était bien la seule personne dans cette salle à ne pas avoir changé depuis la dernière fois qu’elles s’étaient vues. Ses cheveux bruns coupés court et ses yeux rieurs semblaient avoir été épargnés par la longue course d’obstacles qu’était le parcours universitaire. Les doutes sur l’avenir, les examens, les bourses d’études et les stages n’avaient pu ébranler les fondations de sa personnalité généreuse et positive. Après de si longues années à naviguer vers des caps différents, il avait suffi d’une soirée à Ester pour qu’elle réalise à quel point son amie lui avait manqué.

— J’ai appris que tu travaillais à la Chambre maintenant ?

Claire savait de quoi elle parlait, ses parents et ses grands-parents étaient issus du milieu agricole. Elle faisait partie de ces gens qui savent au milieu de l’océan des ignorants. De ceux qui voyaient les véritables problèmes cachés derrière les titres de journaux provocateurs qui dépeignaient l’agriculture comme la machine qui précipitait le monde dans le chaos au lieu de la décrire comme ce qu’elle était réellement : l’unique levier d’espoir à actionner pour empêcher la chute de l’humanité. Mais, à la différence d’Ester, Claire avait déjà passé des après-midi sous le soleil à l’arrière d’une planteuse pour aider ses parents dans les champs de choux. Elle avait appris à faire les comptes et à traire les vaches avant même d’apprendre à faire du vélo et ses mains, pourtant fines et douces, étaient assez fortes pour remplir le godet d’un tracteur d’une cinquantaine de sacs de sable si on le lui avait demandé tout de suite.

— Oui c’est exact, répondit Ester. Je suis conseillère agricole à la Chambre d’agriculture d’Île-de-France, dans le 8e arrondissement de Paris.

— Ça tombe bien parce que mes parents m’ont posé une question à mon retour en France il y a trois jours et j’étais incapable de leur répondre !

— Dis toujours, l’encouragea Ester en refermant ses doigts fins sur son verre de champagne pour le porter à sa bouche, ravie de retourner sur les rails rassurants de son quotidien.

— Mon père commence à avoir des douleurs dans le dos et ne peut plus faire toutes les observations minutieuses qu’il faisait avant. Ma mère et lui se demandaient s’il y avait un moyen rapide d’évaluer la présence ou non de pucerons dans certaines de leurs cultures. Tu sais qu’avec tous ces problèmes de résistances, ils ne peuvent traiter qu’à partir d’un seuil précis…

— Je vois. Dis-leur qu’ils peuvent essayer d’installer des cônes de piégeage pour capturer les syrphes. Ils habitent dans le Var si je me souviens bien ?

— C’est ça ! Tu as une bonne mémoire dis donc !

— Dans leur région il y a une espèce de syrphe qui se développe systématiquement en l’absence de pucerons. C’est la seule capable de perpétuer les générations sans nourriture et donc, si elle est la seule présente, c’est qu’il n’y a pas assez de pucerons pour les autres. S’ils n’arrivent pas à l’identifier, ils pourront m’envoyer des échantillons et je le ferai pour eux.

La jeune femme pianotait déjà sur l’écran tactile de son téléphone pour transmettre ses coordonnées à son amie.

— Merci beaucoup tu es géniale !

La conversation continua sur le thème de l’agriculture pendant tout le restant de la soirée. S’étant totalement désintéressée de Dylan, Ester affichait un naturel plus confiant qui la rendait magnétique aux yeux des autres. Les femmes ne pouvaient s’empêcher d’envier l’assurance portée par sa posture droite qui lui donnait des airs de patronne d’entreprise ou dans tous les cas, de représentante triomphante de la gente féminine dans l’élite restreinte des gens importants. Les hommes s’imaginaient délacer sa queue-de-cheval pour libérer la cascade de ses cheveux bouclés sur son cou et ses épaules délicates. Personne, pas même le serveur qui passait sans arrêt pour s’enquérir du bon déroulement de la soirée, n’était indifférent.

Le dîner de retrouvailles prit fin un peu après vingt-trois heures. À peine s’était-on revu qu’il fallait se quitter à nouveau pour retourner à son petit monde, son microcosme personnel duquel on ne sortait que rarement. Certains s’échangèrent leurs nouveaux numéros en se promettant de se revoir tandis que d’autres se quittèrent en se faisant la bise, légèrement émus par ce retour en arrière.

Ester sortit sur le trottoir et alluma une cigarette. La fumée s’éleva un instant dans l’air frais de la nuit aussitôt happée par le faisceau avide d’un réverbère autour duquel dansaient quelques chauves-souris citadines. De là où elle se trouvait, elle pouvait voir la cathédrale Notre-Dame de Paris entièrement illuminée non loin des eaux noires de la Seine. Quelques péniches avaient gardé leur ponton allumé, jalonnant la promenade des quais de points de lumières ténus le long desquels marchaient toujours quelques groupes d’adolescents alcoolisés aux rires bruyants et des couples insomniaques. Paris ne prenait jamais de repos. La vie grouillait dans ses artères à un flot continu, parfois atténué par la nuit ou la neige, souvent précipité par les beaux jours ensoleillés, jamais tari. Ester s’y sentait chez elle, comme on peut se sentir chez soi dans un monde où la solitude ne revêt jamais son manteau intégral. Ici tout était connu et prévisible. La ville avait le pouvoir d’absorber les soucis individuels pour les fondre dans les tracas collectifs.

Claire vint la rejoindre et Ester lui proposa une cigarette.

— Non merci j’ai arrêté de fumer.

— Je me rends compte que nous avons été tellement absorbées par notre conversation que je ne sais même pas ce que tu es devenue, s’excusa sincèrement Ester. Tu m’as dit être rentrée en France il y a trois jours mais rentrée d’où ?

Claire sourit.

— J’ai rencontré quelqu’un pendant mon stage de fin d’étude en Master, un Québécois. J’ai tout de suite su que c’était le bon, nous nous sommes mariés.

— Eh bien ! s’exclama Ester. Je vais commencer à croire que c’est moi qui suis en retard ! Et tu as… déménagé là-bas ?

— Pas exactement. Florent est apiculteur et son rêve était de s’installer dans l’Ouest canadien pour y faire du miel de forêt. Je l’ai suivi et je n’ai pas tardé à trouver du travail là-bas.

— C’est génial je suis contente pour toi !

— Merci.

Des éclats de voix se firent entendre alors que quelques retardataires sortaient du restaurant et se souhaitaient la bonne nuit. Ester et Claire saluèrent leurs anciens camarades qui s’éloignèrent bientôt pour disparaître dans la bouche de métro la plus proche. La porte de l’enseigne s’ouvrit alors une dernière fois pour laisser sortir Mathilde et Dylan, au grand dam d’Ester. Le couple rigolait en se tenant par la main et ils les saluèrent avant de s’éloigner à leur tour. Le silence retomba alors sur la rue comme le voile de fin qui clôture une pièce de théâtre.

— Et toi, Ester, es-tu heureuse ? demanda Claire après deux minutes à observer Mathilde et Dylan s’éloigner vers le pont.

— Je fais ce que j’avais toujours eu envie de faire et je suis plutôt douée dans ce domaine. J’ai un bon salaire et même un peu trop d’argent pour ce que j’en fais mais cela me permet d’en envoyer à ma mère qui ne travaille plus, éluda Ester en tirant une nouvelle fois sur sa cigarette d’un air pensif.

— Comment va-t-elle ?

— Bien. Elle a retrouvé quelqu’un de très gentil et d’aussi farfelu qu’elle. Ils vont à la zumba ensemble le mercredi et ils vont partir au Pérou le mois prochain. Comme je suis en congés forcés je la verrai sûrement demain, je lui transmettrai le bonjour de ta part.

— Congés forcés ? s’étonna Claire. Quelqu’un aurait-il enfin réussi à imposer des vacances à Ester Laroche, l’acharnée du travail ? Qui que ce soit, je te conseille de l’épouser !

— Très drôle !

— Dans tous les cas je retourne chez moi en fin de semaine. Je pars en voyage avec Florent et nous aurons besoin de quelqu’un pour garder notre maison. Si tu veux venir prendre de vraies vacances, tu y es la bienvenue.

— Vous avez besoin de quelqu’un pour garder votre maison ? tiqua Ester qui n’était pas familière avec le concept.