Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Intervalles

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

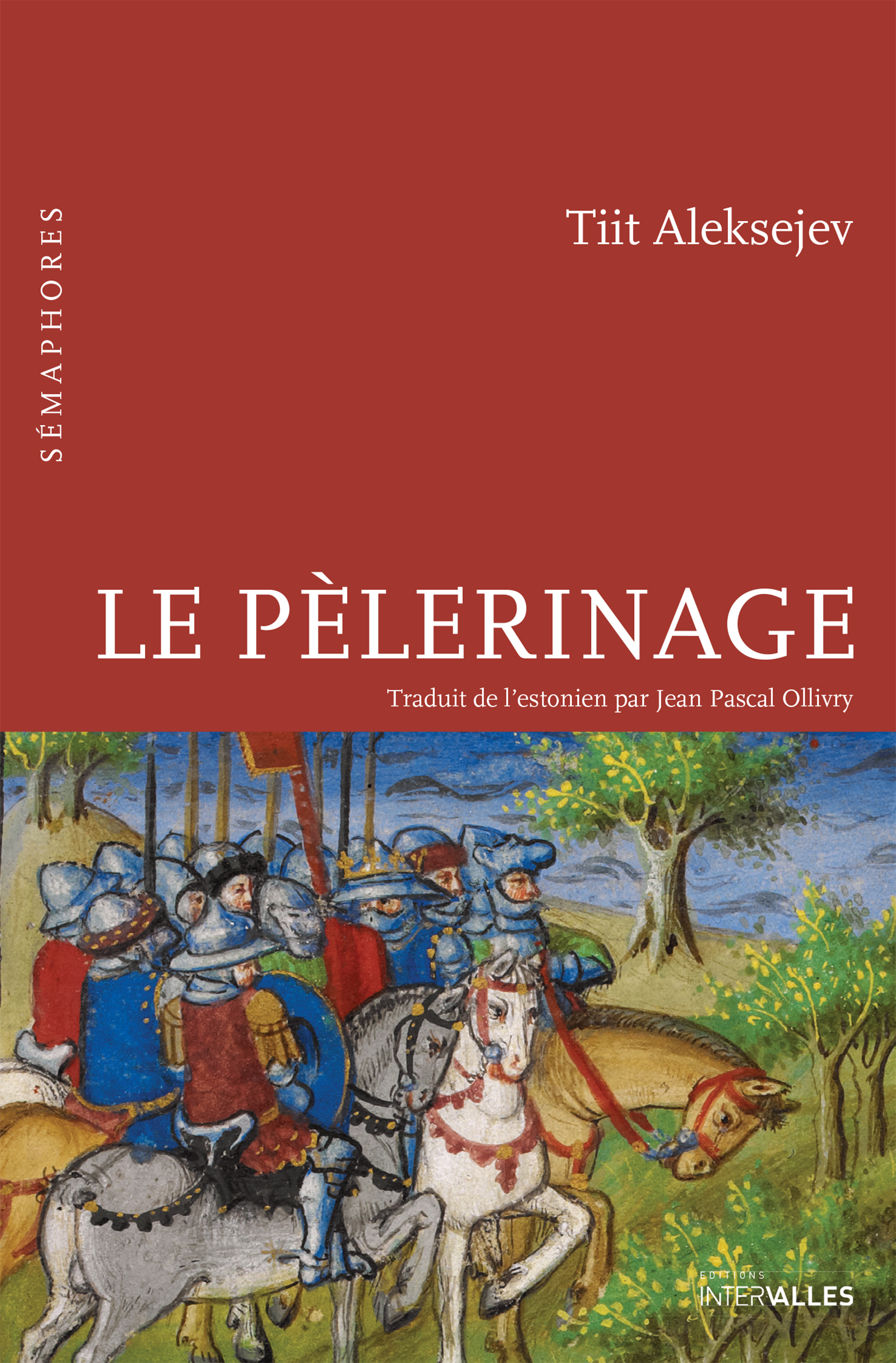

Le vieux jardinier d’un couvent du Sud de la France évoque sa jeunesse passée puis son départ pour Jérusalem au sein de la première croisade.

Le récit devient dès lors une chronique de cette expédition. Le héros apprend le maniement des armes et forme un groupe soudé avec quelques compagnons. Au cours d’un affrontement contre les Turcs, la mort de son seigneur, puis de celle de son mentor, le marquent profondément. Tandis que la culpabilité et la honte commencent à le ronger, il reçoit tous les honneurs pour son apparente bravoure. Fait chevalier, il prend la tête de son groupe de compagnons et mène des opérations militaires audacieuses, tout en se rapprochant petit à petit de la veuve de son seigneur, qu’il convoite depuis la première fois qu’il l’a aperçue.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

« Adroitement glissée, une histoire d’amour et d’amitié donne vie et chaleur à ce roman initiatique traversé de violences, corruption, trahisons. Jusqu’à la dernière page, l’intérêt pour cette épopée du Moyen Âge ne faiblit pas. »

Notes bibliographiques

« Le travail est minutieux, documenté et extrêmement bien rendu, entre la réalité de la première croisade menée par Raymond de Saint-Gilles et son armée de Provençaux, et les personnages fictionnels dont le narrateur. Il y en a pour tous les goûts : de l’aventure, des actions d’éclat, des batailles, mais aussi de grands questionnements sur le bien-fondé d’une telle entreprise, sur la loyauté, sur l’amour, la mort, la liberté de penser, de croire et de pratiquer. Autant dire que bien que se déroulant au Moyen Âge, ce roman est d’une actualité brûlante. »

Lyvres.fr

À PROPOS DE L'AUTEUR

Romancier et dramaturge né en 1968,

Tiit Aleksejev déploie une œuvre ambitieuse aux facettes multiples. Qu’il utilise la veine du thriller, du roman historique ou les ressorts du théâtre, c’est toujours pour plonger dans une histoire et une géographie documentées à l’aide d’une langue précise, singulière et rythmée.

Le Pèlerinage, son chef-d’œuvre, l’a amené à conduire des recherches sur les principaux lieux des batailles en Terre Sainte pendant plus de 10 ans.

Il a reçu de nombreux prix pour ses livres, et notamment en 2010 le Prix de littérature de l’Union européenne pour

Le Pèlerinage. Ses œuvres sont traduites dans près d’une dizaine de langues et il préside l’Union des écrivains estoniens depuis 2016. Il fait partie des invités d’honneur du festival Les Boréales en novembre 2018.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 555

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Seigneurs, sachiez qui or ne s’en ira En cele terre ou Dex fu mors et vis, Et qui la croiz d’outremer ne prendra A paines mès ira en paradis Extrait d’une ballade du XIIe siècle

Anno Domini 1148. Monastère Notre-Dame de Boscodon, en Provence

Je m’appelle Dieter. J’ai été quelqu’un d’autre, naguère, mais cet autre ne veut plus rien dire. Le pays de mes origines a changé, et tous ceux qui se souvenaient de moi sont morts. Qu’est-ce qu’un pays, après tout, et un peuple ? Une goutte d’eau dans un seau d’eau, rien de plus. J’ai essayé, pourtant. Essayé de retrouver le rivage natal. Dans les manuscrits, les cartes, les récits de voyages. Il n’existe nulle part. Mais je me rappelle son ciel chargé de nuages, la brume au-dessus de ses prairies, la trace laissée par le serpent à tête ronde qui rampait au milieu des foins. Et je sais que je n’ai pas rêvé.

La vraie demeure est celle vers laquelle l’homme est en marche.

Celle qu’il porte dans ses pensées. Dans les miennes se trouve la ville que nous avons reprise aux infidèles. Il me semble la voir en tout, partout. Chaque nuit, le désert franchit silencieusement mon seuil, le vent se lève, les dunes se déplacent, les pèlerins franchissent des étendues désolées. Je n’ai plus besoin de compulser, les uns après les autres, les récits jaunis des voyageurs : chacun d’eux doit guider le pèlerin vers Dieu et non vers le lieu de sa naissance, et au centre de chaque carte se trouve Jérusalem.

†

D’après Aristote, le corps de l’homme renferme la carte du cosmos entier. Mon corps est la carte de mes douleurs. Il m’aide à retrouver les lieux où ma chair a été entaillée, écrasée, meurtrie. Chaque cicatrice est une étape du chemin. Chaque blessure, un champ de bataille. La nuit, étendu sur ma couche, je ferme les yeux et j’effleure du bout des doigts le monde des hommes : Nicée, Dorylée, Harem, Antioche, Kerbela, Jérusalem, Ascalon.

La douleur a ses propres souvenirs. Je sens des élancements dans les genoux et dans les hanches, d’avoir tant chevauché. Dans l’épaule, d’avoir manié l’épée. Dans les chevilles, d’être tombé de ma selle. Tout cela n’est qu’en surface. La vraie souffrance est ailleurs. Sur le pèlerinage, on disait : « Combats sans crainte, on peut t’ôter la vie, jamais l’honneur. » On peut, si. Et la honte du déshonneur accompagne l’homme jusqu’au terme de son existence. Elle le tourmente, le ronge, elle se rappelle à lui chaque jour que Dieu fait : aujourd’hui, aujourd’hui. Aujourd’hui. Si ce jour est votre jour, alors vous savez. À ceux que la honte empêche de se relever, je puis dire : « Je sais ce que vous ressentez. Je suis vous. »

†

J’ai vécu plusieurs vies. J’ai été celui qui tient la plume et celui qui tient l’épée. Tout cela s’est dispersé comme fumée au vent. Aujourd’hui je m’occupe des plantes, demain je serai l’humus dont elles tireront une vigueur nouvelle. La terre se moque du bien ou du mal qu’on a pu faire ; au-dessus de l’homme bon et au-dessus de l’homme cruel poussent les mêmes épis. Peut-être, pour les blés qui ploient dans le vent, tous les humains sont-ils pareillement justes ?

Je suis jardinier dans un couvent situé à deux jours de marche de Montpellier, sur des terres données à la sainte Église par le comte Guillaume de Montmiral. En l’an de grâce 1142, treize frères quittèrent Chalais pour fonder le nouvel établissement. Il n’en est resté que douze dans les écrits, car douze aussi étaient les Apôtres. Je suis le frère qu’on a écarté, mais cela ne m’a causé nulle amertume. D’une façon ou d’une autre, la vie de l’homme se perd dans le passé, comme le poisson dans l’eau. Quand bien même on l’aurait narrée dans les chroniques. Ne demeure que le poisson. Que l’eau.

Hier, en hissant un seau d’eau, je me suis penché au-dessus du puits. Sur la surface sombre, j’ai vu un visage qui tremblotait. À la place des yeux se trouvaient deux cavernes obscures. Deux ouvertures noires. Plus je regardais, plus les traits de cette figure se faisaient indistincts. Il me semblait que le monde me repoussait loin de lui. Vers le bas, vers les profondeurs, où le vivant s’anéantit, avant de redevenir quelque chose.

†

J’étais présent quand le comte Guillaume est venu inspecter les murailles du couvent, qu’on venait d’élever. Il était accompagné d’un invité de marque : Godefroy VII, seigneur de Brabant. On prétend que dans les veines de cet homme coule le sang de Godefroy de Bouillon, le défenseur du Saint-Sépulcre. C’est plausible. Ils ont les mêmes pommettes hautes. Le même regard incertain. On dit aussi que Godefroy était le plus brave d’entre les pèlerins, et j’ai observé son descendant avec intérêt. Pour voir de quel bois il était fait. Godefroy était un faible. Sa supposée bravoure n’était que de l’entêtement. La peur de reculer.

Les vrais braves sont restés dans les montagnes d’Anatolie et dans le désert de Syrie. Le Seigneur rappelle à Lui les justes. Au sein de Ses armées, pour qu’ils puissent tomber de nouveau, dans d’autres batailles. Le maître du Brabant m’a regardé en face, et je n’ai pas baissé les yeux. Je peux me permettre cela. Je ne suis qu’un jardinier, aussi banal et insignifiant que les herbes folles dans la cour du couvent. Il paraît qu’une vie invisible est une louange adressée à Dieu.

†

Cet après-midi, il s’est mis à pleuvoir sur Boscodon. Les trombes d’eau dégringolaient avec une telle force qu’on aurait cru que quelqu’un avait renversé d’un seul coup sa timbale couleur de ciel. Frère Glaber prétend que la pluie est une part du Salut, que le Ciel fait partager à la terre. L’idée sonne joliment, mais ce n’est là que sagesse de moine. La pluie, seuls ceux qui l’espèrent la comprennent : les paysans dont les blés roussissent depuis des semaines dans les champs. Les soldats que le soleil de Syrie a déjà à moitié tués. J’ai regardé les flaques sombres, par terre, se transformer petit à petit en mares. Comme si la pluie avait tout englouti, le passé comme le présent. Les remparts de Jérusalem et les murailles du couvent. La vie passée derrière des murs. Le monde se défaisait, se délitait, il ne restait que cette eau tombant du ciel. Cette cataracte céleste.

Plus tard, le soir, nous sommes tous allés à l’office. Je me tenais au milieu de mes frères, mais il me semblait que je les regardais d’en haut. Les moines chantaient, leurs voix résonnaient sous les voûtes de la nouvelle église. Dehors, il pleuvait toujours.

†

Un magnolia fleurit dans la cour intérieure du monastère. Quand il est au soleil, on dirait que la flamme d’un cierge tremblote dans chaque corolle. « Post tenebras spero lucem », a marmonné l’abbé, qui s’était arrêté, dans le cloître, pour l’admirer. Puis il m’a regardé fixement, comme s’il attendait une réponse. Ce monde-ci est rempli d’ombres, aurais-je pu lui rétorquer. Pourquoi pas l’autre ? Mais je savais que le supérieur du couvent n’attendait rien de moi. Je me suis tu.

Une grande variété de plantes poussent dans le jardin de Boscodon, il n’y manque que la lavande. Ce serait beau, si elle s’acclimatait par ici. Les champs de lavande pourraient s’étendre tout autour du couvent, comme nous en avons vu en traversant le Languedoc à cheval, avec les troupes du comte Raymond. Nous étions ballottés sur nos selles, écrasés de soleil, et environnés par la lavande, comme si le Ciel s’était posé sur la terre et nous avait dit : « Encore un peu de patience ! Jérusalem est peut-être la prochaine cité, juste après cette mer bleue de ciel. Juste un petit peu de patience. Vous y serez bientôt. »

†

Tout ce dont on avait besoin au couvent était préparé et produit sur place, intra muros. Sauf le parchemin. On le faisait habituellement venir de Montpellier, ou de quelque couvent proche plus prospère. Un beau jour, on apprit qu’au village vivait un tanneur qui était assez habile pour traiter les peaux de veau à la chaux, les gratter et les passer à la pierre ponce. Il vint présenter son travail à l’abbé et au responsable du scriptorium, et au bout de quelques instants de marchandage on se mit d’accord sur un prix. On lui payait la moitié du prix pratiqué à Montpellier, mais l’homme n’avait pas le choix. La ville était éloignée et la route dangereuse. Le couvent, lui, était sur place. Ainsi le tanneur commença-t-il à venir chez nous, tantôt seul, tantôt accompagné de sa fille, une jeune femme déjà, à la chevelure cuivrée et à la peau d’une blancheur surnaturelle. Comme s’il l’avait, elle aussi, passée à la pierre ponce et frottée à la craie. Comme si elle était une feuille de parchemin, attendant que quelqu’un la couvre d’écritures.

La jeune fille était souple et élancée comme un if. Boscodon n’observait pas très strictement la clôture, mais la proximité de cette créature aurait pu induire en tentation les frères les plus faibles. Pour cette raison, on ne lui permettait pas de pénétrer au-delà de la cour du couvent. Elle pouvait frayer uniquement avec le majordome ou avec un frère âgé. Moi, par exemple. Je prenais son panier et je lui donnais en échange une poignée de pièces. La fille me remerciait poliment, elle tournait sur ses talons et décampait.

Les mois passant, elle se mit à me sourire, tout d’abord gauchement, puis sans contrainte. Son sourire naissait au coin de ses yeux, de là il gagnait ses lèvres, puis ses pommettes. Enfin, tout son visage s’éclairait. Comme une chapelle obscure, qui se met à scintiller dans la lumière qui traverse le vitrail. Au début il n’y a rien, et ensuite tout. Un brocart d’or glisse sur le sol de marbre froid, et les ombres fuient vers les recoins ténébreux. Promptement, silencieusement, comme il sied à des ombres.

J’aimais la regarder marcher sur le sentier. Je l’observais comme une plante, ou comme un oiseau. Un oiseau qui, l’instant d’après, s’envolerait et disparaîtrait dans le firmament. Elle était déjà habituée à moi. Nous n’avions pourtant jamais parlé longuement. Ce n’était pas nécessaire. Elle me disait bonjour, me tendait son panier, recevait son argent, souriait, et nous nous séparions. Je me mis à attendre nos rencontres. Pas, cependant, de la manière dont un homme attend une femme. C’était autre chose. Quelque chose en moi répondait à sa présence. Une masse informe. Je voulus découvrir ce que c’était.

« Tu veux voir le jardin ? » lui demandai-je à sa visite suivante. La fille hocha la tête. Je la guidai et lui montrai les plantes. Le thym et l’estragon, dont on parfumait les plats. Le cerfeuil, à l’aide duquel on remettait l’organisme en marche après le jeûne. L’achillée, qu’on utilisait pour soigner la lèpre. La menthe, apaisante. Toutes les plantes. Nous nous adossâmes au mur et nous suivîmes le manège des bourdons autour des fleurs de bruyère. Depuis l’enfance, j’ai toujours aimé observer les bourdons. Écouter leur bruissement. Le son du bourdon. Des abeilles sauvages approchaient et s’éloignaient, tournoyaient au-dessus des plantes et les effleuraient de leurs pattes. Le monde était en harmonie. La bruyère, les bourdons, et nous deux. Les sons autour de nous.

« Tu entends ?

— Bien sûr. »

Nous nous assîmes et nous mîmes à parler. Plus exactement, c’est elle qui parla.

« Mon père m’a raconté un jour qu’un berger d’abeilles était reparti de la messe en emportant une hostie, et qu’il l’avait glissée dans la ruche. En allant voir le lendemain, il avait découvert que les abeilles avaient bâti une église en cire autour de l’hostie. Tu y crois ?

— Non.

— Moi, si. Je suis sûre que les abeilles les plus intelligentes étaient devenues prêtres et avaient forcé les plus bêtes à travailler pour elles. Comme ça se passe dans tous les couvents. » Elle me jeta un coup d’œil en coin. « À quoi penses-tu ? »

Devant mes yeux s’élève une ruche, à laquelle des soldats portant l’insigne de la croix ont mis le feu. Les hommes se sont emmitouflés dans leur manteau et agitent des chiffons enflammés. Puis ils donnent des coups d’épée désordonnés dans les rayons. Le miel doré dégouline de l’acier souillé. Enfin, la ruche est complètement détruite. La cire fondue a coulé et s’est répandue sur le sol. Les insectes encore vivants tournent autour des cadres calcinés. Où était-ce ? Devant Antioche ? À Jérusalem ? Je ne sais plus.

« Qui est-ce que je te rappelle ? demanda soudain la fille.

— Qu’est-ce qui te fait croire que tu me rappelles quelqu’un ?

— Je le sens. Tu me regardes, mais tu vois quelqu’un d’autre. »

Je ne sais pas quoi répondre à cela.

« Je voudrais en savoir plus sur toi. Raconte-moi ton histoire.

— Je n’ai rien à te raconter. Un jardinier n’a pas d’histoire.

— Alors parlons des plantes. Hier, j’ai rêvé que je marchais au milieu d’un pré rempli d’anémones. Mon père m’a dit que beaucoup d’anémones, cela annonce une grande tristesse.

— De quelle couleur étaient-elles ?

— Blanches, bien entendu. De quelle couleur voudrais-tu qu’elles soient ?

— Il y en a aussi de rouges. Comme des gouttes de sang. » Le visage de la fille se fit dubitatif. « Où poussent-elles, celles-là ?

— Au bord du lac de Génésareth. En Terre sainte.

— Qui te l’a dit ?

— J’y ai été. »

Je me penchai au-dessus des fleurs et inspirai profondément.

†

En me penchant sur les plantes, j’en découvre une dont le parfum m’est resté en mémoire depuis l’enfance. C’est même ma première sensation. La première, et pour moi le commencement de tout. Je ne me souviens pas de mes parents. Ils meurent de la peste, en même temps que beaucoup d’autres. Je reste seul. Le forgeron, que les autres villageois craignent à cause de ses connaissances, me prend chez lui. Il a besoin d’un aide. Ma nouvelle vie commence par une sensation de froid. Je me tiens devant le foyer éteint, mon balluchon à la main. Dehors, c’est l’automne. Les pluies. L’eau ruisselle entre mes pieds sur le sol de terre battue. Le forgeron pose la cruche d’eau qu’il tenait et me lance un drap de lin. Il n’a pas le temps de s’occuper de moi. Je l’aide pendant quelques jours. Puis je tombe malade à mon tour. Sur ma poitrine et mes bras apparaissent des taches rouges. Ensuite arrive la fièvre, feu et glace. Lorsqu’elle se met enfin à baisser, je regarde le forgeron travailler. Sans grand intérêt, comme si j’observais le vent ou la pluie.

Sur un fond clair se dessinent deux lignes noires, comme deux branches d’une rivière qui se croiseraient. Une des deux lignes est longue, l’autre plus courte. Je m’éveille en sursaut, comme si quelqu’un avait tailladé cette marque dans ma chair. Sur le sol gît une corne de bœuf, blanche, pleine de fourmis. À un moment, elles se mettent à en sortir. Il en sort de plus en plus. Comment peuvent-elles être si nombreuses ? Ténèbres. Quand je rouvre les yeux, il y a quatre hommes dans la forge, en train d’aiguiser quatre haches. « Pour quoi faire ? » demandé-je. « Pour couper des cornes », me répond l’un des hommes, et il contrôle avec un doigt le tranchant de sa hache. De l’étable nous parvient le meuglement plaintif des bœufs. Je voudrais relever la tête, mais je n’ai pas la force. Le forgeron se penche au-dessus de moi. Je lui parle de deux lignes qui se croisent. Il m’écoute attentivement.

†

Des gouttes d’eau tombent sur mon front brûlant. Cela fait du bien. Une goutte glisse le long de ma joue. J’ouvre la bouche pour l’attraper avec la langue, mais trop tard. Je regarde autour de moi. Le forgeron tient des tenailles et, sur l’enclume, enroule l’une autour de l’autre deux tiges de fer rougies. Comme deux vipères enlacées pendant la parade amoureuse. J’ai déjà vu cela une fois, au printemps, dans un marécage. Les serpents s’étaient dressés et oscillaient au rythme de leur danse nuptiale. Je m’étais tenu à distance, mais les danseurs ne faisaient pas attention à moi. Ils étaient trop occupés à ne faire plus qu’un.

L’air est de plus en plus chaud. Le métal luit dans la pénombre. Les deux tiges enlacées sont devenues une plaque d’acier au bord émoussé. D’un geste rapide, le forgeron la plonge dans un seau d’eau posé dans un coin. Un sifflement retentit. Puis il la chauffe de nouveau. J’ai l’impression que tout cela dure depuis une journée. Plusieurs. Je ne suis plus capable d’estimer le temps qui passe. Le temps s’est enroulé autour de moi, et il m’étouffe de son étreinte écailleuse. Lentement, en jouissant de sa force. Comme un reptile étouffe sa proie, dans l’attente du moment où la vie du plus faible nourrira celle du plus fort.

Le forgeron se tient face à moi, une épée à la main. « C’est ça, la marque que tu as vue ? » demande-t-il. Je lui réponds que oui. Il hoche la tête, satisfait. Il plante la lame dans le sol de terre. Devant mes yeux vibre la garde de l’épée, qui croise la lame.

†

Les ramures des arbres s’agitent devant le ciel gris sombre, comme des centaines de doigts dressés. Au extrémité de ces doigts sont posés de grands oiseaux, semblables à des dizaines de triangles noirs. De temps à autre, l’un d’entre eux agite ses ailes pour garder l’équilibre. Ce sont les oiseaux d’hiver. Tous les autres ont pris leur envol vers le pays des morts. La maladie a redonné à mes sens leur virginité, c’est un vide dans lequel s’engouffrent le ciel et la pénombre. Sur la terre des hommes s’étend un drap qui se déchire. Je voudrais être un loup blanc et traverser en courant le monde de la nuit. Rapide, agile, intrépide. Comme un loup. Celui qui s’habitue à l’obscurité devient lui-même obscurité. La nuit l’adopte.

†

Des colonnes de poussière scintillent dans les rayons de soleil qui passent à travers les interstices du mur.

Le forgeron a décidé de m’enseigner son art. Il prend un morceau de charbon dans un panier et le tourne entre ses doigts. « Le plus important, c’est la chaleur juste. N’importe quel imbécile est capable de taper sur le fer. »

Il me conduit devant le foyer. « De quelle couleur est le feu ?

— Jaune. »

Il jette le charbon dans le feu. « Et maintenant ?

— Rouge. »

Ma réponse ne lui convient pas.

« Il faut que tu apprennes à regarder le feu. Après, tu sauras distinguer les différents états du fer rouge. Saisir l’instant où il passe d’un état à un autre. Tout le reste découle de là. On commence ? » J’accepte. J’étudie les secrets du feu et du fer. C’est difficile. Le forgeron n’est pas satisfait de moi.

« Tu n’es pas fait pour ce travail, me dit-il d’un ton maussade. Tes mains sont trop maladroites. Et tes pensées sont toujours ailleurs. » Passer mon temps dans la suie, à battre le fer, ne me plaît pas. Je préfère errer dans les forêts. M’étendre sur le dos, dans l’herbe, et regarder le ciel. J’y vois toutes sortes de choses.

†

La forêt ondule dans le vent comme une gigantesque vague verte. Tout est mouvement : le ciel, les arbres, les tiges des herbes qui se penchent vers le sol. Le vent lui-même est invisible, on l’entend seulement souffler. À l’horizon, des nuages noirs avancent, menaçants comme des animaux nocturnes. Ceux qui ne sont pas là le jour, qui appartiennent aux ténèbres. Les ténèbres qui commencent déjà dans le coin de la salle. Les nuages se rassemblent en deux groupes. Je distingue clairement deux armées ennemies, deux vagues noires au bord du ciel, je vois des bras levés pour frapper, le fer aux reflets ternes, les chevaux aux yeux injectés de sang, les cavaliers au regard figé. Je vois des tours se déplacer, des murailles s’écrouler, des tuyaux cracher un liquide enflammé. Je vois les jeunes blés qui pointent leurs premières feuilles, et la serpe qui siffle dans l’air. Je vois le faucheur, et l’acier qui coupe en deux un serpent rampant entre les tiges. Les deux moitiés se tordent dans l’agonie. Elles ne sont plus en vie, mais pas mortes non plus. Elles sont en chemin entre l’existence et le néant, et c’est un chemin de douleur.

Entre les arbres, quelqu’un m’observe. De tout mon corps, je sens son regard. C’est comme si l’on m’avait posé une main griffue sur l’épaule. Je reste debout, sans oser bouger. Derrière moi, une branche craque. Quand je regarde de nouveau vers la forêt, il n’y a plus personne. Je me lève d’un bond, puis je dévale la colline, aussi vite que mes jambes en sont capables. Je me précipite dans le flot de lumière qui passe entre les nuages. Je m’y jette comme dans un lac à l’eau transparente. Autour de moi tournent d’innombrables perles d’argent. J’essaie d’atteindre le fond, mais l’air me manque.

†

Nous avons un visiteur. Il se nomme Raimondus. Il ne doit guère avoir que dix hivers de plus que moi, mais quelque chose, dans sa façon d’être, le rend plus mûr. Il venait pour annoncer un certain message au peuple dont je suis issu, et il s’est acquitté de sa mission. Il avait en même temps d’autres tâches à effectuer, dont il ne souhaite rien dire. Elles aussi, il les a menées à bien.

Ils sont en train de parler de moi.

« J’aurais besoin d’un serviteur, dit Raimondus. De quelqu’un qui s’occupe de mes affaires. »

Le forgeron réfléchit un moment. Puis il m’appelle auprès d’eux. « Ce seigneur ici présent te propose du service. »

Son regard n’est pas courroucé comme à l’ordinaire. On dirait qu’il me veut du bien. Il demande : « Qu’est-ce que tu penses de cette idée ? »

Je ne peux rien en penser. Tout cela est trop brusque.

Raimondus s’éclaircit la gorge. « Je voyage beaucoup. Avec moi, tu verrais des choses extraordinaires, dont le commun des mortels n’a pas idée. »

Je demande de quoi il s’agit.

Raimondus énumère, en pliant un doigt après l’autre : « Des villes superbes. Des peuples étrangers. Des forteresses. Des temples. »

Je demande en quoi consiste ma charge.

« Être à mon service », répond Raimondus, sans préciser davantage.

Je demande si je recevrai une solde.

« Voyager en ma compagnie, voilà tes gages. »

Tout cela me paraît louche.

Le forgeron comprend que j’hésite. « Vas-y, sois tranquille, me dit-il. Le village ne va pas disparaître. Tu pourras toujours revenir. »

La perspective de l’inconnu m’effraie. C’est alors que je vois ce qui pend au bout de la chaîne d’argent que Raimondus porte autour du cou. C’est le même signe que dans mon rêve.

Raimondus demande : « Qu’est-ce que tu décides ? »

J’accepte.

†

« Regarde », dit Raimondus. Au milieu du chemin poussiéreux se tortille un ruban gris acier. J’en ai déjà vu de semblables, mais jamais si grands. Des milliers de larves se sont réunies et avancent. Chacune d’elles se meut, tantôt s’étendant, tantôt se contractant.

« Comment appelle-t-on cela, dans ta langue ? » demande Raimondus.

Je lui dis que c’est une « corde d’esprits ».

Raimondus me demande si j’en suis sûr.

« Oui, dis-je. Ce sont des âmes de soldats morts.

— Pourquoi précisément des soldats ? demande Raimondus.

— Parce qu’ils ne désertent pas. À ce qu’on dit.

— C’est curieux, observe Raimondus : ils avancent dans la direction opposée au couchant. »

J’ai envie de lui expliquer que si l’on retourne beaucoup de larves en labourant, cela annonce que le sang va couler. Et que par ici, on en trouve toujours. Mais je ne dis rien. Il faut toujours garder quelque chose pour soi.

Raimondus jette un dernier coup d’œil à la corde d’esprits, et nous recommençons à avancer. Au loin, là où sont les vagues gris-vert, un navire nous attend. Il fait déjà noir quand nous arrivons. La nuit est claire et étoilée, et le capitaine décide de ne pas perdre de temps. Nous nous dirigeons vers la mer obscure.

†

Ainsi débutent mes années de pérégrination. C’est une époque heureuse. Je suis à la fois le page et le serviteur de Raimondus. Je lui prépare à manger. Je mélange son vin. Je nettoie ses chaussures. Je brosse ses vêtements. Mon maître possède beaucoup de chaussures et de vêtements. Parfois, en cachette, quand Raimondus n’est pas dans les parages, je caresse ses tuniques et ses manteaux. Ils sont toujours coupés dans les étoffes les plus raffinées, les plus chères. Des étoffes dont les simples mortels n’ont pas idée.

Lorsqu’il en trouve le temps, Raimondus me parle du Vrai Dieu. Je comprends que le monde des hommes est empli de Lui. On en parle de toute part : en chaire et dans la salle des fêtes, dans les rues et sur les places. De Lui et de ce qu’Il a dit. Le Vrai Dieu est une multitude de paroles, qui tourbillonnent autour de moi et cherchent à me pénétrer. Ne résiste pas, dit Raimondus. Il y a plus de force dans l’Écriture que dans vos arbres et vos rochers.

Raimondus m’enseigne aussi la langue provençale. Il désigne un objet quelconque, et je dois retenir la façon dont on l’appelle dans son pays. C’est fastidieux, mais je ne veux pas le décevoir. Un jour, j’observe sur un volumen l’image d’un homme vêtu d’un manteau de pourpre et assis sur l’échine d’un lion. L’homme tient une tablette blanche, sur laquelle est écrit quelque chose. Le lion a planté ses crocs dans la tablette, mais il ne semble pas particulièrement menaçant. Je veux savoir qui est cet homme. C’est l’apôtre Marc, m’apprend Raimondus. Et le lion ? Le lion est un simple lion. De ceux qui dévorent les serviteurs paresseux. Cette réponse ne me satisfait pas. Je lui demande de m’apprendre à lire. Après, je n’aurai plus besoin de poser de questions.

C’est plus difficile que tu ne l’imagines, dit Raimondus. Ce sont des portes lourdes à pousser. Essayons, réponds-je. J’aurai sûrement l’acharnement nécessaire. Montre-moi seulement par où commencer. Pourquoi pas, après tout, dit Raimondus, faisons un essai. Il saisit un parchemin jaunâtre et trempe sa plume dans l’encre. Voici Alpha, et ça c’est Omega. Là, ils sont réunis tous les deux, en un symbole unique. Et ici, les revoici séparément, en latin. Tu sais ce qu’ils désignent ? Non, dis-je. C’est le chemin, déclare Raimondus. Le pèlerinage.

J’apprends à lire. Petit à petit, un monde jusqu’alors insoupçonné s’ouvre à moi, débordant de merveilles et de héros. De martyrs de la foi, qui ont tenu bon. De marins qui ont vogué jusqu’au bord du monde et vu Judas enchaîné à un rocher. De chevaliers qui ont conquis des royaumes et tué des milliers de Sarrasins.

Je découvre des manuscrits appartenant à Raimondus. Je les dévore, comme un homme affamé dévore du pain. J’aime le silence et la concentration qui règnent sur ce monde. Tout ce qui se rattache au mot écrit me fascine : les majuscules aux couleurs vives, les rubans de cuir qu’on noue autour des codex, le bruit de la plume sur le parchemin. Raimondus hoche la tête, stupéfait. Qui aurait pu se douter, dit-il. Le monde qui nous entoure, et qui change constamment, n’est pas moins intéressant. Des navires. Des ports. Des villes. Grandes et petites. Brême. Anvers. Caen. Tout n’est qu’un rêve ininterrompu, construit de pierres multicolores. J’ai peur de me réveiller.

†

Un jour, je réalise que je n’ai jamais cherché à savoir quelle est exactement l’occupation de Raimondus.

« Quel est ton travail ? lui demandé-je.

— J’écris. Tu n’avais pas encore compris ?

— Mais en dehors de ça ? Tu n’écris quand même pas tout le temps !

— Je parle avec les gens. J’écoute ce qu’ils ont à me dire. »

Je ne trouve pas que ce soit un vrai travail. « Tout le monde fait ça.

— Tout le monde parle. Il n’y a pas grand monde qui sache écouter. » Aujourd’hui, mon maître est de bonne humeur. Il s’explique plus en détail.

« L’homme qu’on fait parler peut très bien dévoiler ses plus grands secrets. Sans même s’en rendre compte. »

À ce moment, je comprends. « Tu t’occupes de secrets.

— Entre autres choses, dit Raimondus. Tu es un garçon futé. Je vais te dire une chose essentielle. La plupart des secrets sont éphémères. Ils perdent rapidement leur valeur. Dans la vie, il faut chercher l’éternel. Il faut essayer, au moins. »

Je demande ce qui est éternel.

« L’écrit. Les rouleaux écrits, voilà ce qui demeure. Tout bien considéré, c’est eux les plus forts.

— Plus forts que les martyrs et les héros ? demandé-je.

— Oui », me dit Raimondus.

Le monde des secrets me passionne davantage. Je voudrais en savoir plus.

« On me charge de rechercher quelque chose. Je le fais. Et on me paie pour cela. »

Je réfléchis à ses paroles. Pendant longtemps, j’ai cru que mon maître était un clerc. Je comprends qu’il n’en est rien. Raimondus se donne seulement cette allure, pour voyager sans être embêté. Il pourrait aussi bien être savant, marchand, collectionneur de manuscrits antiques. Mon maître est un homme aux multiples visages.

†

« Nous rentrons, déclare un jour Raimondus. En Provence. À la cour du comte de Toulouse. C’est mon suzerain. »

Je m’étonne. « Je croyais que tu n’avais pas de seigneur.

— Tout le monde en a un, dit Raimondus, d’un ton grave. Et les seigneurs eux-mêmes obéissent à un seigneur. C’est ainsi que le monde a été ordonné. »

†

Et puisque Raimondus est mon seigneur, j’entre au service du comte de Toulouse. Le comte se nomme Raymond. Il approche de la soixantaine, c’est un homme maigre et de grande taille. Il ne lui reste qu’un œil, il a perdu l’autre en Espagne, en combattant contre les Maures. Il y a des gens qui disent qu’en réalité, les Sarrasins lui ont arraché l’œil à mains nues, en Terre sainte, quand il a refusé de payer la taxe imposée aux pèlerins, mais ce n’est pas vrai. Le comte Raymond n’est pas allé en Palestine. En revanche, il sait beaucoup de choses sur la science militaire des infidèles, et par la suite cela nous sera très utile.

Le comte Raymond n’est pas un seigneur ordinaire. Il est né pour commander. Cela s’entend avant tout à sa voix, qui a une force d’attraction extraordinaire. Les gens qui l’ont fréquenté quelque temps se mettent à adopter sa manière de parler, sans s’en rendre compte. À sa cour, de plus en plus de personnes s’adressent à leurs inférieurs en leur disant « mon brave », exactement comme le fait messire Raymond.

Le comte doit être en toute circonstance au premier plan. Celui qui parle, celui qui plaisante, celui dont les plaisanteries font rire. Il suffit qu’un de ses proches, ou de ses hôtes, parle un peu trop longtemps, pour que le comte l’interrompe d’une remarque acérée. Messire Raymond est le genre d’homme à propos duquel les gens du peuple disent : c’est le marié de tous les mariages, le disparu de tous les enterrements. Le comte peut se le permettre. Il a l’autorité, et personne n’oserait lui demander : « Qu’est-ce qui te prend ? »

Messire Raymond est impatient et impulsif. Il se lasse des gens aussi subitement qu’il les attire à lui. Dans ce cas, il peut avoir des paroles étonnamment désobligeantes. On ne compte plus ceux qui lui portent de la rancœur. Un grand arbre fait beaucoup d’ombre. Une chose est sûre : le comte Raymond est l’homme le plus puissant du Languedoc. Et même au nord, seuls le duc de Bourgogne et le roi de France sont plus puissants que lui.

†

« J’ai une chose importante à te dire, déclare Raimondus. Est-ce que tu voudrais gagner de l’argent grâce à des secrets ? »

Naturellement.

« Un poste d’échanson s’est libéré à la cour du comte. Je voudrais que tu l’occupes. »

Je suis désappointé. « Qu’est-ce que je devrai faire ?

— Remplir les coupes, dit Raimondus. Qu’est-ce que tu croyais ? En même temps, tu ouvriras les yeux et les oreilles, et tu surveilleras ce qui se passe dans l’entourage de messire Raymond. Bien entendu, nous ne cherchons pas à découvrir les secrets du comte, se hâta-t-il d’ajouter. Même l’idée ne doit pas nous effleurer. Notre rôle serait plutôt de défendre ces secrets. Tu devras écouter ce que les hôtes du comte chuchotent entre eux. Ce qu’ils se disent quand il leur tourne le dos, ou quand il est occupé avec quelqu’un d’autre. Puisque tu seras à proximité. Et que personne n’irait jamais se méfier de l’homme qui verse à boire. N’est-ce pas ? »

Je ne peux qu’être d’accord.

« Il va sans dire que personne ne t’interdit de garder aussi en mémoire ce que pense messire Raymond à propos de telle ou telle question, dit Raimondus, d’un ton pensif. Puisque nous sommes de ses fidèles, cela ne peut que lui être profitable. »

Je réalise que mon maître a pensé plusieurs coups à l’avance. Comme dans ce jeu où les seigneurs déplacent des figurines rouges ou blanches sur des carrés noirs ou blancs. Un jeu auquel je ne comprends rien.

†

À la même époque, j’ai un secret à moi, dont je n’ai pas l’intention de parler à qui que ce soit. Mon secret s’appelle Maria de Toulouse. Elle a vingt-trois hivers. Ses cheveux sont blonds comme les blés, ses lèvres charnues rappellent les cerises et ses sourcils ont une courbe hautaine. Dans ses veines coule le sang des Normands de Sicile, et cela se devine à ses traits. Des traits qui disent : je suis des grands de ce monde, et pas toi. Je peux être aimable avec toi, mais cela ne veut rien dire. Parfois, lorsque assise à la table du comte elle écoute la conversation, elle s’enfonce dans ses pensées, et l’indifférence, voire la cruauté, se peignent sur son visage. L’instant d’après, elle peut éclater d’un rire qui fait tout fondre autour d’elle. Maria de Toulouse est la femme la plus extraordinaire que j’aie jamais vue. Il ne manque pas de femmes belles dans le monde. Même des filles de ferme peuvent être belles, jusqu’à ce que les travaux des champs et les enfantements aient ravagé leur corps. Maria de Toulouse n’est pas belle. Elle est splendide. Splendide et inaccessible.

Maria est l’épouse du neveu du comte, Bertrand de Toulouse. Ils se sont rencontrés à Rome, quand les chevaliers provençaux se sont hâtés au secours du pape. Messire Bertrand est courageux comme un lion, disent les palefreniers en se moquant. S’unir à la descendante des Guiscard… Pas étonnant qu’il ait cette mine de déterré. Si quelque chose se passait mal au lit, la fille lui couperait sûrement la gorge. Je ne veux pas écouter ces histoires. J’épie Maria, à la table du comte, dès que je ne suis pas occupé à servir le vin. Voilà deux jours, j’ai dû la servir, elle. Ma main tremblait, et mon cœur battait si fort que j’ai eu peur que ma poitrine éclate. Maria de Toulouse m’a regardé avec un sourire énigmatique, et elle a porté l’index à ses lèvres. Deux éminences rouge sombre. Un sillon humide entre les deux. Si elle n’était pas de si haute naissance, je croirais qu’elle m’a jeté un sort. La future maîtresse de la Provence, Maria de Toulouse.

†

C’est l’époque où des bruits commencent à se répandre en Languedoc sur les horreurs que les Seldjoukides commettent en Terre sainte aux dépens des chrétiens. Le comte Raymond en est très affecté. À table, quand on reste à boire après le repas, les infidèles sont maintenant le principal sujet de conversation. « Écoutez ce que m’a dit l’évêque de Toulouse. Les Perses ont pénétré en Palestine et l’ont mise à feu et à sang. L’évêque prétend qu’ils ont éventré des chrétiens et leur ont cloué les intestins aux arbres, après quoi ils ont fouetté les malheureux pour les forcer à avancer. »

Tout le monde reste muet.

« Est-ce que ce n’était pas les Seldjoukides, plutôt que les Perses, noble seigneur ? demande messire Ywain, un homme au visage étroit et à la tignasse d’un noir de corbeau, le conseiller militaire du comte.

— Hum… » fait messire Charles en s’éclaircissant la gorge. C’est un homme grand et fort, au visage rougeaud, dont l’apparence fait penser à un boucher. « Hum… Si le bonhomme a les tripes attachées à un arbre, pas la peine de le fouetter. Il se vide tout seul. » Tout le monde écoute. Messire Charles gagne de l’assurance. « Mais moi, une fois, devant Tolède, j’ai planté ma lance en plein dans le cul d’un Maure. Si vous l’aviez vu voler, comme une hirondelle ! »

Les convives attablés explosent de rire.

†

Je suis appuyé au tronc d’un saule, au bord de la rivière. Les branches les plus basses plongent dans l’eau et s’y tordent comme des rubans d’argent. Je suis invisible. Je regarde. Maria de Toulouse se promène avec sa dame de compagnie. Elles sont sur la rive d’en face, sur une étendue sableuse. Puis elles ôtent leurs vêtements et descendent vers l’eau. Les deux femmes ont une peau extrêmement claire. Maria a la taille fine, et les courbes de son ventre montrent qu’elle n’a encore jamais enfanté. Elle a les seins trop lourds pour une dame de la noblesse. Quand elle entre dans l’eau, ses mamelons se gonflent. Elle fait deux pas dans le courant, puis elle me tourne le dos et passe les mains dans ses cheveux. Elle m’a vu mais n’en laisse rien paraître. Je voudrais avoir à portée de la main une coupe d’argent comme celles dans lesquelles je verse le vin. Je la boirais jusqu’à la dernière goutte. Comme le font les grands seigneurs. En passant, d’un geste indifférent.

†

Les seigneurs, attablés, sont déjà ivres. Maria de Toulouse s’ennuie. Elle caresse un des lévriers du comte, en lui murmurant quelque chose.

Les pensées du comte sont de nouveau à la guerre. « Le basileus Alexis a envoyé des émissaires au pape. Pour recruter des soldats contre les Turcs. Les Grecs traversent une mauvaise passe.

— Les Grecs sont des faibles, jette Bertrand de Toulouse, méprisant. Sinon, ils ne demanderaient pas l’aide du pape.

— Est-ce bien sûr ? objecte messire Ywain. Le basileus a été assez fort pour vaincre les Normands. » Il parcourt la tablée d’un œil interrogateur. Maria de Toulouse regarde au loin.

« Peut-être devrions-nous demander des détails à notre ami de Constantinople, suggère Raimondus.

— Cela fait des siècles que nos souverains paient des soldats étrangers », dit un seigneur à la barbe rousse, qui est resté silencieux jusqu’à présent. Un cercle d’or lui entoure la tête, et il a un air familier. Cela me revient : l’apôtre Marc. L’homme au lion.

L’étranger reprend : « Cela n’a rien à voir avec de la faiblesse. Ce n’est pas pour cette raison que je suis allé trouver le pape à Piacenza. Ni que je suis ici.

— Pour quoi, alors ? » demande Bertrand de Toulouse.

L’étranger s’irrite. « Pour vous proposer mes services. Et si cela ne vous intéresse pas, messeigneurs, j’irai voir ailleurs. »

Le comte Raymond hoche distraitement la tête. On voit qu’il a cessé depuis longtemps de suivre la conversation. « La route est longue jusqu’à la Palestine, murmure-t-il. Longue, et elle traverse des pays contrôlés par les païens : Slaves, Hongrois, Sarrasins… Mais ce ne peut sûrement pas être pire qu’en Espagne. » Il lève la main avec laquelle il tient sa coupe. À mon grand effroi, je réalise que mon pichet est vide.

« Ne dors pas, garçon ! » s’exclame le comte, impatient.

Je me précipite vers la sortie. Devant la porte, je me heurte à messire Charles.

Je serre le précieux pichet contre moi, pour éviter un accident.

« Cours, gamin, cours ! » s’écrie messire Charles, en éclatant de rire.

Quand je regagne ma chambre, après la fête, l’homme qui ressemble à l’apôtre Marc marche à ma rencontre dans le couloir voûté. Je m’efface pour le laisser passer. L’étranger me jette un coup d’œil curieux. Il a un regard attentif, des yeux qui vous transpercent comme deux lances.

†

Le lendemain, je suis convoqué auprès du majordome. Son nom est Jean. Il se fait appeler messire Basompierre par les serviteurs. Son père était simple meunier, et il lui faut s’élever au-dessus de cette condition. Le majordome a plusieurs visages : en présence des hauts seigneurs, il porte des vêtements sobres, d’une seule teinte, et il parle à voix basse. Lorsqu’il circule à l’étage des serviteurs, il arbore une ceinture à boucle d’argent et des bagues ornées de rubis. Sa façon de parler change, elle aussi. Les soldats rient de lui. Le majordome garde en mémoire les plus insolents.

« Nous recevons demain un hôte important, annonce-t-il sans préambule. Sa Sainteté Urbain II en personne. Je n’ai pas besoin de t’expliquer l’honneur que représente une telle visite, de toute façon tu n’y comprendrais rien. La seule chose qui doit t’intéresser, c’est que le Pontifex maximus apprécie les bons vins. Compris ? »

Je hoche la tête. C’est mon office.

Le majordome ajoute : « De la satisfaction que Sa Sainteté retirera de l’accueil qui lui sera fait dépendent beaucoup de choses. Beaucoup plus que tu ne peux l’imaginer. »

Je promets de faire de mon mieux.

« C’est un grand honneur que de se retrouver sous le regard des puissants, poursuit messire Basompierre, d’un ton déjà plus amène. Certains hommes ont conquis leur titre de noblesse dans la salle des fêtes. Alors même que d’autres brisent des lances sur le champ de bataille et rentrent chez eux gueux et estropiés. Souviens-toi de ça ! »

Je promets de m’en souvenir.

†

Je me suis reculé jusqu’au mur et j’observe Urbain. Je m’étonne de voir combien peu il ressemble à tous les ecclésiastiques que j’ai rencontrés. Il me ferait plutôt penser à un comte ou à un baron, avec ses cheveux qui lui descendent jusqu’aux épaules et sa barbe taillée court, à la manière des Francs. Urbain n’est pas le premier venu parmi les serviteurs de Dieu. Il est d’aussi haut lignage que messire Raymond lui-même, et son comportement a la tranquillité et l’assurance propres aux nobles. On comprend que quand cet homme entreprend quelque chose, il va jusqu’au bout. Aujourd’hui, le pape est venu expliquer ses plans. Il le fait sans hâte, en marquant des pauses entre les mots. Il parle provençal avec un accent curieux, comme les Normands et les Bourguignons. Avec des r gutturaux, et en traînant sur la fin des mots.

« Cette idée n’a rien de neuf, dit-il. Le bienheureux Grégoire VII, déjà, parlait des soldats chrétiens qui rachètent leurs fautes par l’épée. Depuis l’Espagne, tout cela devrait vous être familier. À l’époque, la renommée des faits d’armes des Provençaux s’était répandue assez loin. Mon prédécesseur voyait en vous, comte, le chevalier étendard de la chrétienté. Moi aussi, j’ai envers vous une dette de reconnaissance. La nouvelle cathédrale de Cluny, que j’ai consacrée aux calendes d’août, a été édifiée grâce au butin de Tolède.

— J’ai combattu pour l’honneur de Dieu, déclare le comte Raymond.

— Aujourd’hui, l’occasion vous en est offerte une fois de plus. Et dans une armée autrement puissante. Une armée dont le monde n’a jamais vu la pareille.

— C’est extrêmement intéressant, dit poliment Raymond. Et qui serait le commandant en chef de cette armée ?

— Le chef spirituel en serait évidemment… » Urbain fait un geste gracieux de la main.

« Le pape, dit messire Raymond, en finissant lui-même la phrase. Naturellement. Nous nous soumettons tous à la sainte Église. Mais toute armée a aussi besoin d’un chef militaire. Celui qui mène les hommes au combat derrière sa bannière.

— Ce chef devrait être plus puissant que les autres. Et avoir plus d’expérience des choses de la guerre. Un homme auquel tous les autres acceptent d’obéir. Un des grands me semble convenir tout particulièrement.

— De qui s’agit-il, Votre Sainteté ?

— Raymond, mon fils, qui est le plus puissant des grands ?

— Votre Sainteté n’a pas répondu à ma question.

— Réellement ? Il me semble que je viens de le faire.

— Et comment Votre Sainteté espère-t-elle réunir cette armée ?

— Moi ? s’exclame Urbain en haussant les sourcils. Moi, je ne suis que la voix de celui qui crie. Mais je crois que le message porte plus puissamment que nous l’imaginons. J’ai médité sur la rémission des péchés. Quand un homme a passé sa vie à semer la destruction et la violence, on pourrait lui offrir une possibilité de salut. Surtout s’il était amené à perdre la vie. Même si je ne trouve pas juste que la participation à un pèlerinage permette d’obtenir le pardon de péchés mortels, ajoute-t-il.

— Il serait possible de racheter une vie de vanité en tombant pour Dieu. Ai-je bien compris ?

— Pourquoi voir tout de suite les choses de façon si noire, comte ? Il ne s’agit pas d’aller à la mort. Nous partons libérer Jérusalem.

— Je regrette de n’être pas très ferré en théologie. Mais peut-être ma foi n’en est-elle que plus forte.

— Peut-être, concède Urbain.

— Quoi qu’il en soit, une telle guerre promet d’être difficile. Une expédition dans l’inconnu.

— Pourquoi dans l’inconnu ? À Cluny, j’ai rencontré pas moins de six frères qui avaient vu le Saint-Sépulcre de leurs yeux. Il ne manque pas de grands qui soient allés en Palestine. On peut imaginer que quelques-uns d’entre eux seraient prêts à rejoindre une expédition.

— J’ai entendu dire que les Seldjoukides avaient coupé la principale route de pèlerinage.

— Il y a d’autres routes. Et nous les connaissons.

— Je vois que dans sa prévoyance, Votre Sainteté a prévu jusqu’aux plus menus détails, dit messire Raymond avec une légère ironie. Et comment a-t-elle prévu d’appeler cette expédition militaire ?

— Peregrinatio, répond Urbain. Le pèlerinage.

— Le pèlerinage, répète le comte, pensif, en faisant tourner le mot dans sa bouche comme une gorgée de vin.

— Dans quelques jours, un concile s’ouvre à Clermont. J’espère, comte, qu’il vous sera possible de venir assister à cette rencontre. »

Raymond lève la main pour décliner l’invitation. « Je suis un homme simple. De plus, le bruit court que l’excommunication du roi Philippe pourrait y être réitérée.

— C’est une possibilité, reconnaît Urbain.

— Paris est loin, et je n’ai guère de liens avec Sa Royale Majesté, mais c’est là un événement auquel je préférerais ne pas être mêlé de trop près. Cependant, j’aurai soin que mes couleurs soient représentées au concile. Et que les Provençaux accueillent l’entreprise de la sainte Église avec assez d’enthousiasme. »

Urbain hoche la tête d’un air compréhensif. Puis il regarde autour de lui, paraissant chercher quelque chose. Je me penche en avant avec le pichet, mais le pape écarte malencontreusement sa coupe au dernier moment. Une tache sombre apparaît sur la nappe blanche.

« Mea maxima culpa, dis-je aussitôt.

— Ideo precor beatam Mariam, semper virginem, répond Urbain. Ce n’est rien, mon garçon. C’est de ma faute. » Il me dévisage avec intérêt.

« Comte, votre hospitalité est vraiment digne de tous les éloges. Un vin savoureux, des serviteurs parlant latin ! À l’époque où les moines eux-mêmes ont jeté l’écriture aux orties.

— Le garçon a des qualités, c’est vrai », dit messire Raymond. Comme s’il parlait d’un cheval, ou d’un chien de chasse. « Reste à savoir de quelle utilité sont les belles paroles quand on part en guerre contre les infidèles.

— Pour partir en guerre elles ont leur utilité, cela est sûr », répond le pape, pensif.

†

Deux jours plus tard, le comte me fait appeler auprès de lui. « Tu pars pour Clermont, me dit-il. Il serait peut-être bon que Sa Sainteté te reconnaisse parmi les gens qui seront là-bas. On dit qu’il a la mémoire des visages.

— Bien, noble seigneur. »

Il réfléchit un instant. « Je te fais accompagner par un soldat. Les temps sont incertains. »

Je demande la permission de parler.

« Noble seigneur, ne pourrais-je pas partir avec Raimondus ? Il me semble que ce serait l’homme idéal pour cette mission.

— J’ai besoin de Raimondus ailleurs. Va. »

†

La nuit est claire et froide. Je suis dehors, et je contemple le ciel étoilé. J’ai l’impression que demain matin, quand je me mettrai en route, tout sera différent. Je ne me trompe pas. C’est le moment où mon histoire commence pour de bon.

PREMIER CHAPITRE

Anno Domini 1095. Clermont.

C’est ainsi que je me retrouvai, quelques jours avant les calendes de décembre, flanqué du soldat Dieter Lüth, au concile de Clermont. À nous deux, nous devions, par notre présence, témoigner que les Provençaux manifestaient un enthousiasme suffisant envers l’initiative de la Sainte Église. Ma mission, une fois rentré à Toulouse, était de tout rapporter à messire Raymond. Dieter, lui, devait porter une pique avec un fanion aux couleurs du comte. Comme le faisaient les vassaux, lorsqu’ils se regroupaient, avant la bataille, autour de l’étendard de leur suzerain. Bien entendu, Dieter n’était pas un vassal, pas même un chevalier. Un simple soldat, voilà ce qu’il était, rien de plus.

Il avait entamé sa quatrième décennie d’existence, et ses années de service obligatoire étaient, de ce fait, révolues depuis longtemps. C’était un homme mince et résistant, avec des yeux d’un gris d’eau et des cheveux anormalement clairs. On les aurait crus décolorés par le soleil, un soleil autrement plus brûlant que celui de Provence. Plus tard, je devais apprendre qu’il s’était battu contre les Maures, sous les ordres du comte Raymond, et qu’il s’était distingué devant Tolède. J’avais remarqué que des soldats d’ordinaire bruyants devenaient, en sa présence, plus silencieux qu’à l’ordinaire, mais je n’y avais pas prêté une attention particulière.

À mes yeux, c’était juste un soldat au comportement étrange. Son apparence était sauvage, mais au fond c’était le lot de la plupart d’entre eux. Et si quelqu’un, au début de notre périple, m’avait dit que nos destins seraient liés l’un à l’autre comme les deux lames de fer que le forgeron, à coups de marteau, accole pour en faire la lame d’une épée, je lui aurais tout bonnement ri au nez.

On a beaucoup écrit sur les tremblements de terre, sur les comètes éclairant les nuits, et sur les autres présages envoyés par Dieu, qui tous précédèrent le concile et annoncèrent le succès de l’entreprise du pape Urbain II. Je n’en ai pas gardé le souvenir. Le seul fait remarquable fut la mort de Durand, l’évêque de Clermont, tout juste avant l’ouverture des travaux. Mais personne, on s’en doute, ne souhaita donner à ce triste événement une signification plus profonde. Je ne sais rien, non plus, du concile lui-même. Il se déroulait bien entendu à huis clos, et Dieter et moi n’y avions pas notre place. Je me souviendrai au contraire, jusqu’au soir de ma vie, de la harangue par laquelle Urbain clôtura le concile.

La froide journée d’hiver touchait au soir. Sur le champ qui s’étendait devant les portes orientales de la ville étaient massées des centaines de personnes. Beaucoup de gens étaient venus de loin et paraissaient épuisés. Tout le monde attendait, et la vapeur qu’exhalaient ces centaines de bouches restait à planer dans l’air. Je me tenais au milieu de la foule, me balançant d’un pied sur l’autre. Dieter était à côté de moi, il avait planté dans le sol, devant lui, la pique surmontée du fanion. La sensation de froid devenait à chaque instant plus intense. Dieter s’était muni d’une gourde de vin, qu’il réchauffait de temps à autre. Il m’en avait proposé, mais je m’étais abstenu. Alors que l’événement se rattachait au nom du Très-Haut, cela me semblait tenir du sacrilège.

Au centre du champ s’élevait une estrade ornée de drap pourpre, sur laquelle était placé un siège peint en rouge. Les gens attendaient patiemment, en silence. Enfin, les portes de la ville laissèrent passer un homme vêtu d’un habit blanc, entouré de soldats en armes. Il avança, le regard fixé droit devant lui, et monta sur l’estrade. Urbanus II, Pontifex maximus, leva les mains et bénit la foule. Une fois cela fait, il attendit tranquillement que les derniers cris d’enthousiasme s’éteignent.

« Frères en Christ ! Nous voici devenus objets d’insultes et de mépris ! » La voix retentit sur l’étendue tout entière. Dieter, occupé à attacher la boucle de sa ceinture, leva la tête avec étonnement. « Ma parole, il fait autant de raffut que les trompes de Jéricho, ce pape ! J’espère que les remparts de la ville ne vont pas nous dégringoler dessus ! »

Urbain avait réellement une voix impressionnante. Ses paroles résonnaient dans l’air froid comme des coups de marteau, avec puissance, ampleur, décision. Le fer sonnait, fléchissait, se transformait et acquérait des propriétés nouvelles, l’air devenait plus sec et brûlant, la masse incandescente s’épandait, se figeait et s’épandait de nouveau, sans jonctions ni transitions visibles.

« … les infidèles ont profané les églises, et celles-ci sont aujourd’hui des écuries – des écuries et des étables. Ils conchient les autels, tuent les chrétiens, recueillent dans des bénitiers le sang qui s’écoule de leurs blessures et en aspergent le crucifix. À qui, maintenant, incombe la responsabilité de venger ces forfaits épouvantables ? À qui ? je vous le demande. »

Le pape marqua une pause et promena autour de lui un regard pressant.

« Nous », dit Dieter, avant de bâiller.

Le pontife tendit un bras et serra le poing.

« Mes frères, cette terre, enserrée entre les montagnes et les mers, est devenue pauvre et stérile, et trop exiguë pour vous. Voilà, frères, la raison pour laquelle vous tuez, pour laquelle vous exécutez, anéantissez – mais c’est vous-mêmes, avant tout, que vous anéantissez. Le gouffre de l’enfer s’ouvre sous vos pas, mes frères, mais il n’est pas encore trop tard. »

Dieter se racla la gorge et cracha à ses pieds.

« … levez-vous donc enfin, et partez reconquérir le pays où coulent le lait et le miel, la terre qu’a touchée le pied du Sauveur. Levez-vous et partez, car vous êtes le nouvel Israël, le peuple élu de Dieu, solide comme un roc. Et Dieu fondera, par vos mains, un nouveau royaume, un royaume qui durera. Il brisera et détruira, mais lui-même durera éternellement. La voilà, la pierre détachée de la montagne, dont parle le prophète Daniel, celle qui brise sur sa route le fer, le cuivre, l’argent et l’or ! Vous êtes cette pierre, et la terre vous appartient ! »

Urbain parlait, et de la foule qui l’écoutait montait une rumeur de plus en plus forte, qui ressemblait au grondement de la mer. Urbain parlait, et l’auditoire figé formait désormais une entité unique, un monstre qui inhalait l’air ambiant par mille poumons et soufflait au-dessus de lui des jets blancs crépitants, comme le léviathan dont parle l’Écriture Sainte. Urbain parlait, les nuages passaient au-dessus de sa tête, et le ciel était haut et à chaque instant nouveau, comme s’il avait voulu dire : tout s’accumule, puis tombe en ruine et en poussière et coule entre les doigts, à quoi bon accumuler et préserver ? En vérité, ouvrez vos poings, n’attendez pas qu’on vous rompe les doigts pour les écarter, car on vous les rompra.

« … car le temps de l’Antéchrist est proche, et qu’adviendra-t-il, s’il n’y a pas en Terre sainte de chrétiens pour se dresser contre lui ? Qui lui tiendra tête ? Qui libérera Jérusalem, cette fiancée souffrante ? Elle que les infidèles menacent à chaque instant de déshonorer ? Elle est tombée, nue, aux pieds des païens, et seule sa chevelure d’or la voile encore. »

« Cette flèche-là a raté sa cible, remarqua Dieter. Messire pape a le sang qui s’échauffe et les pensées qui se tournent irrésistiblement vers les femmes nues. Mais nous sommes tous logés à la même enseigne, aussi pécheurs les uns que les autres, et il y a sûrement bien des hommes, ici, qui n’ont pas approché les putains romaines depuis un bon moment. »

J’aurais voulu lui donner un coup de poing dans la gueule, mais cela m’aurait empêché d’écouter la harangue. Je voyais les lèvres du pape remuer, se soulever ou s’abaisser, avancer ou reculer, et réellement, il y avait quelque chose de révoltant – à moins que je me laisse emporter par mon imagination, après tout c’est possible – à l’idée que l’Antéchrist soit plus proche qu’il ne l’avait jamais été ; j’aurais voulu faire un signe de croix, mais mes bras étaient raidis par le froid.

« … et la main qui tient le fouet est déjà levée, et prête à s’abattre, à tout instant, sur la chair blanche de cette femme, et qui, je vous le demande, qui, quoi, je vous le demande, qui est cette femme, qui… »

Le discours d’Urbain avait éveillé en moi un désir extraordinaire. Les fondations en étaient sombres et profondément ancrées en moi, mais au-dessus s’élevaient des voûtes blanches, des tours dorées et des toits flamboyant dans le soleil couchant. Le soleil avait embrasé la ville, les coupoles rougeoyaient, craquaient et se fendaient sous l’effet de la chaleur. La ville tiendrait encore debout quelques instants, en appui sur des poutres déjà carbonisées, sur des pylônes métalliques déjà tordus, mais ce n’était plus qu’une question de temps. Tout n’était qu’une question de temps, l’éternité elle-même était une question de temps, l’éternité, le pays, la terre, l’État, l’olivier, l’huile, la souffrance, l’Antéchrist et tous ces autres mots qui tournaient dans l’air comme des cendres duveteuses. C’était le désir de Jérusalem. J’avais attendu cela. Je l’avais voulu. J’avais voulu le vouloir.

Deus volt ! s’écria quelqu’un, du milieu de la foule. Deus volt ! Cela commença ainsi. Un seul et même cri, dans diverses langues. Deus vult ! Deus lo volt ! Diex le viaut ! Dieu le veut ! Deus… au cul ! cria Dieter, de plus en plus soûl, puis il rit à gorge déployée et engloutit une bonne rasade. Au cul ! Deus vult ! Merdedieu ! Vit ! Fracas ! Fracavit ! Alleluia ! Foutredieu ! Glorialleluiaconbourré ! Gloria panterai ! Asierado ! Mon compagnon aspira profondément, puis il se fourra deux doigts dans la bouche ; le sang lui monta au visage et je crus qu’il allait vomir, mais au lieu de cela il émit un sifflement perçant. Autour de nous, la tempête grondait, les cris, les voix et les mots se heurtaient, se croisaient, s’enchevêtraient, prenaient une nouvelle signification mais restaient cependant les mêmes, et toujours quelqu’un voulait quelque chose, toujours, toujours, j’avais envie de me couvrir les oreilles avec les mains, de me recroqueviller et de gémir dans mon coin.

Urbain s’affaissa sur son siège ; ses mains tremblaient, et je me demandai si c’était d’excitation ou de peur, ou les deux. « Mes frères ! s’écria-t-il. La parole du Sauveur s’est accomplie : “Là où deux ou trois d’entre vous seront réunis en mon nom, je serai au milieu d’eux.” Oui, le Seigneur est aujourd’hui au milieu de vous. Lui seul pouvait mettre ces paroles sur vos lèvres. Dorénavant, que ce soit là votre cri de guerre. Que celui-ci ne retentisse désormais qu’au sein de l’armée du Dieu vivant ! Dieu le veut ! »

Dieter essuya une larme sur sa joue et rota, relents de vinasse et d’ail. « Vivant… Vivant… Vieil âne, grommela-t-il dans son coin. On s’en doute : bien sûr, vivant ! Il n’y a que les morts qui ne veulent plus rien. La seule chose qu’ils veulent, peut-être, c’est encore plus de morts. Quel troupeau d’ânes, nom de Dieu ! » Un bref instant, il y eut une pause, les gens reprirent leur respiration, mais ce n’était qu’une accalmie entre deux bourrasques, et je savais qu’avant peu le vent allait relancer la tempête.