Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

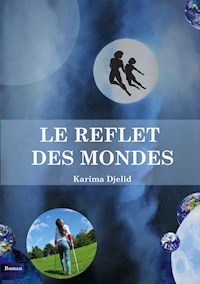

Depuis des millénaires, Irlems prend son envol et fait une halte sur Terre pour nous observer prospérer, s'entre-tuer et détruires la planète merveilleuse qui nous a accueillis. Les humains n'ont aucune conscience de la peur qu'ils suscitent aux quatre coins de la galaxie. Que leurs actes de guerre horrifient les demeures prospères de Nations bienveillantes. Chaque nouvelle décennie, Irlems retrouve Edda qu'il voit grandir et devenir femme. Lui qui ne peut aimer un seul être découvre en cette adolescente atteinte d'une maladie incurable et dégérérative son propre miroir, sa propre ignorance, son péché originel. C'est à travers Edda que nous observons les allées et venues de ce Dieu en exl. C'est à travers la vie d'Edda que nous découvrons les bribes de celle d'Irlems. Durant plus de trente ans, Irlems représente la parenthèse dans la vie d'Edda. Edda se questionne chaque fois qu'il la retrouve : Pourquoi m'a-t-il choisie moi, une poussière dans un vaste univers ? Irlems abandonnera-t-il Edda au sort atroce auquel cette humainité impie s'est condamnée ? A mi-chemin entre réalité et imaginaire, l'histoire de deux âmes aimante destinés à protéger toute vie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 710

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mes plus sincères remerciements à mes correcteurs Patrick Pla & Hermine Tran pour m'avoir suivie et corrigée durant cette aventure extraordinaire qui me tint en haleine durant tant d'années.

Je dédie ce roman à mes deux amies Amandine et Margarida qui eurent de terribles maladies. Hélas, elles furent terrassées bien trop tôt, laissant un vide ne pouvant être comblé.

Je mesure la chance d'être encore de ce monde quand je pense à elles.

Ma deuxième dédicace pour ce roman va à tous ceux sur cette Terre qui se battent pour que l'équilibre de la vie demeure et à ceux qui comme Edda se lèvent chaque jour malgré les stigmates que la maladie leur inflige.

Sommaire

Prologue au futur

Irlems

Prologue au passé

Edda

Chapitre 1

Conversation avec une étoile

Chapitre 2

Un hôte passe

Chapitre 3

Une ode à l’espace

Chapitre 4

Ancestral

Chapitre 5

A la porte de l’amour

Chapitre 6

Intersection

Chapitre 7

Les méandres d’un homme

Chapitre 8

Que reste-t-il au chant du coq

?

Chapitre 9

Jnodiarane

Chapitre 10

La danse des cieux

Chapitre 11

Le temps des caresses

Chapitre 12

Un scintillement

Chapitre 13 :

Le monde enchanteur

Chapitre 14

Éternité

Épilogue au présent

Edda & Irlems

Prologue au futurIrlems

Lentement, le crépuscule avait laissé place à la nuit. Des milliers d’étoiles illuminaient le ciel. Elles étaient étincelantes. De plus en plus scintillantes.

La lumière qu’elles généraient frappait la noirceur opaque de l’univers par leur blancheur éblouissante.

Puis la lumière aveuglante s’estompa pour laisser place à une immense étendue de banquise. Le ciel bleu clair était la seule note de couleur dans ce désert infini de glace.

Un homme, d’une trentaine d’années bien entamée, apparut marchant nu sur cette terre gelée. Il semblait ne pas savoir où il allait. Mais il savait qu’il devait marcher. Ses pieds nus foulaient la glace avec aisance. Aucun son ne sortait de sa bouche. Mais ses pensées nous étaient dévoilées.

« Je rêve que je marche sur une mer gelée. Je suis dévêtu, mais le froid ne m’atteint pas. »

Il s’immobilisa en plissant ses yeux, à la prunelle cerclée d’un noir opaque, pour fixer l’horizon infini.

« Je regarde autour de moi et une étendue de glace m’apparaît. Elle semble ne pas se terminer. Je contemple ce paysage aussi loin que mon regard puisse me propulser. Mais rien. Pas une terre en vue. »

Tristement, il baissa les yeux. Sa nudité aurait dû le transir de froid, mais il n’en ressentait aucune gêne.

« J’entoure mon corps de mes bras, pensant ressentir une quelconque émotion. Aucun frisson ne le parcourt. Que ne donnerais-je pour pouvoir sentir le froid me mordre, me pénétrer au plus profond de mes entrailles. »

Une violente douleur à la tête le saisit. Une souffrance physique qu’il n’avait plus ressentie depuis des millénaires d’agonie.

« Je sens mes larmes monter à mes yeux, puis en jaillir. Je les regarde tomber dans mes mains et se transformer en glace. Certaines vont même jusqu’à geler sur mes joues et moi je reste de marbre. Je tombe à genoux en regardant le ciel. Je crie toute ma rage ! »

Les glaces se fissurèrent sous son poids, tandis que son hurlement se multipliait par un écho se propageant bien au-delà de l’horizon.

Personne ne pouvait l’entendre, puisque nulle âme ne foulait plus ces lieux inhospitaliers depuis fort longtemps.

Il leva ses mains en l’air. Les brandissant à ce ciel pourtant clément, dans l’espoir de trouver un remède à son mal lancinant.

« Orcane ! cria-t-il. Accorde-moi cette souffrance ! Aie pitié de moi ! Délivre-moi de ce pouvoir qui me condamne à cette jeunesse éternelle. Laisse-moi goûter à cette mort, à laquelle tant de monde peut prétendre. Vois mon corps qui ne souffre de rien ; martèle-le. Je ne peux plus vivre ainsi… Orcane, je t’en prie ! Donne-moi le pouvoir de mourir. Mets fin à mes souffrances morales, car elles n’ont plus de sens... Comment puis-je protéger les mondes, si je ne puis être l’égal d’un mortel ?... »

Il attendit un long moment un quelconque écho à sa requête qu’il ressentait comme étant avilissante. Puis il observa autour de lui, mais rien. Il hurla intérieurement dans un silence pesant.

« Orcane, entends-moi ! »

L’écho qu’il attendait s’offrit à lui. Les glaces, de chaque côté, se fissurèrent et s’élevèrent, silencieusement. Apeuré, il tenta de s’enfuir à travers les pics de glace, qui se formaient en prison tout autour de lui. Il glissa et tomba. Les glaces s’effritèrent et s’écroulèrent sur lui dans un fracas assourdissant.

Dans un hurlement, son agonie vint se répercuter sur des centaines de kilomètres à la ronde. Il chercha à s’extirper des blocs de glace. Sa main se fraya un chemin. Il la sentit sortir de ce confinement.

Il ressentit qu’une petite main s’insérait dans la sienne et commençait à le tirer hors des décombres gelés. Son visage émergea pour contempler cette jeune femme à la force herculéenne. Il reconnut son sourire. Oui, étrangement, elle lui souriait.

Elle était son salut, son âme réparatrice et salvatrice. Celle qu’il avait connue autrefois si vivace.

Un dernier effort et le voilà déterré des glaces, reposant dans les bras de celle qui l’avait éprouvé jadis.

Il prit son visage dans ses mains et la contempla, comme s’il y avait une éternité qu’ils ne s’étaient plus vus.

C’était le cas, puisqu’il y avait bien de nombreuses années qu’il ne l’avait plus croisée.

Ils s’étaient séparés pour ne plus se revoir sous la voute d’un ciel aussi bleu que celui qui surplombait les glaces autour de leur étrange communion. Ils étaient nus tous les deux. Enlacés comme naguère.

Elle était aussi jeune que ce jour-là. Pas de ride, pas de douleur, juste une femme à la beauté étrangère. Une beauté qu’il avait aimée au point de souffrir encore de l’avoir quittée.

Elle le considéra avec bienveillance avant de prononcer des mots terribles de sens.

« Tout va bien, mon cher amour. Irlems, tu peux quitter ce songe », dit-elle avant de s’évaporer loin de ses bras.

Irlems se réveilla couvert de sueur de ce mirage commencé tel un cauchemar. Il haleta tout en observant sa chambre. À part son souffle saccadé, il y avait le silence pour toute réponse à ses interrogations. Il se mit debout sur son lit et rejoignit la baie vitrée de forme arrondie sans prendre le temps de couvrir son corps nu d’éphèbe.

L’espace étoilé s’étalait devant lui. Il observa le soleil balayer de ses rayons la surface de la planète en contre bas. Il sentait que le temps était venu de quitter ce lieu chargé d’histoire.

La Terre n’était plus dans son cœur si elle n’y vivait plus.

Une planète si belle.

Une planète au bord de l’implosion.

Un monde où des êtres cupides avaient façonné l’horreur qui allait fondre sur eux.

L’Homme de cette planète n’avait vécu que pour la détruire.

Présentement, elle se vengeait en leur infligeant l’horreur d’un monde en révolte.

Oui, la Terre reprenait ses droits inaliénables. Et comme avec toutes ces autres espèces qui avaient foulées son sol, elle serait victorieuse.

L’Homme allait disparaitre et laisser ce monde se régénérer. C’était dans l’ordre des choses.

Une espèce qui soumet sa mère nourricière à la torture ne peut survivre bien longtemps.

Pour l’humanité, il n’aura fallu pas plus de trois siècles pour tout dilapider.

Irlems se rappela qu’il lui avait promis qu’elle mourrait avant de voir son monde se fissurer. Sa promesse était tenue.

Pourquoi avait-il mal, alors, se demanda-t-il ?

À quoi aurait rimé de lui prendre la main à l’aube de sa mort inhérente à la condition des mortels ?

Elle avait fini par apprendre à vivre sans son œil bienveillant. Elle avait appris à ne plus avoir d’attaches en un seul être. Elle avait dépassé son état d’humain et était entrée dans ce monde bienfaiteur avant que son heure de quitter son enveloppe charnelle ne survienne.

Elle connaissait son état avant de savourer sa mort terrestre. Peu d’entre eux eurent cette chance de connaitre ce monde enchanteur avant d’y pénétrer.

Irlems eut une larme qui s’échappa et coula sur sa joue. Oh oui, il pleurait d’avoir ressenti trop tard qu’elle était aux portes de la vie terrestre.

Encore une fois, il perdait un être cher. Encore une fois, son cœur se serrait dans sa poitrine en se sachant seul dans l’univers.

Il traversa la baie vitrée sans la briser. Il se déplaça, comme porté par une onde invisible, vers les rayons du soleil. Il en capta la lumière de tout son corps. Puis, il sourit de la savoir loin de ce monde qui la vit naître.

Elle était partie rejoindre la lumière.

Avait-elle souffert ? pensa-t-il une fraction de seconde avant de ressentir une profonde joie de la savoir parmi les êtres qui régissent l’univers. Une joie qui se fissura l’instant d’après.

Elle était morte pour être éternelle.

Irlems ferma les yeux et se laissa voguer près de son vaisseau, comme suspendu dans les cieux.

Prologue au passéEdda

Si Edda avait un défaut c’était bien celui d’aimer les autres plus qu’elle ne s’aimait elle-même.

Cela avait commencé dès son plus jeune âge. Elle était attendrie par le chat noir qui croisait son chemin ; la gentille directrice de colonies de vacances qui lui accordait de l’attention ; l’enfant qui voulait bien jouer avec elle au docteur avec un semblant d’innocence ; le mendiant qui lui tendait la main pour lui soustraire les quelques centimes qu’elle possédait ; la pluie qu’elle regardait depuis la fenêtre de son appartement juchée sur un tabouret… Tout en ce monde avait matière à attirer son attention.

La gamine n’avait que son cœur qui marchait et son cerveau se laissait guider par ses battements dans un corps dénué de souffrance.

Quand Edda avait six ans, il y avait aussi la jolie petite fille rousse, ou devrais-je dire, la peste Nadine, du dixième étage de son immeuble, à qui elle vouait une admiration sans bornes. Cette petite fille avait bien compris qu’Edda ne voulait qu’être aimée, alors elle en fit son souffre-douleur. Un jour Nadine envoya son grand frère coincer Edda dans les escaliers de son immeuble dans le seul but de la trainer par les cheveux.

Edda était si gentille et aimait si profondément sa méchante petite voisine qu’elle ne broncha pas et accepta poliment de se faire malmener. Toujours dans l’espoir d’être aimée de cette jolie petite peste.

Quelle idée saugrenue, me direz-vous.

Était-il possible d’être aussi cruche pour croire que l’amour pouvait naître de tant de rudesse ?

Au fil des ans cela ne s’arrangea pas. La gentille Edda continuait à aimer et rechercher de l’amour dans le cœur de ceux qu’elle croisait.

Edda était si gentille que cela frisait l’absurdité la plus profonde. La gamine aurait donné tous ses habits, jusqu’à ses socquettes pour se sentir utile.

Sa bonhomie aurait pu être légendaire si cela ne frisait pas la plus grande des stupidités.

Oui, Edda aurait pu être traitée de benêt si ce mot pouvait être attribué à une femme. Elle n’était qu’une chose facile à obtenir. Elle n’était un défi pour personne, même pas pour elle-même.

Le seul endroit où elle pouvait s’exprimer pleinement et où elle excellait, c’était la salle de danse. Elle en faisait depuis l’âge de cinq ans et cela lui permettait de se dépenser, de se dépasser. Elle aimait les pointes, les sauts et les pas de biche. Elle rêvait d’être une grande ballerine. Le corps de ballet aurait suffi pour la combler. Être en tutu était un bonheur sans fin. Elle écoutait attentivement les recommandations de son professeur, essayait de suivre les accords du pianiste accompagnant le cours du lundi. Elle se relevait immédiatement après s’être vautrée en expérimentant pour la énième fois le fameux pas cabriole.

Il y avait toujours meilleure qu’elle au cours de danse, mais pour une fois, elle était dans le peloton de tête. Cela lui donnait espoir en la vie et matière à afficher encore plus ce sourire qui la caractérisait.

A contrario, Edda n’était pas très douée à l’école. Jamais elle n’avait été la préférée des institutrices ou des instituteurs.

C’était ainsi. Elle l’avait accepté, même si cela accentuait le calvaire qu’était l’école. Les instits l’ignoraient. Néanmoins, cela n’aurait pas été très grave si elle avait eu une copine ou un copain pour partager ses rêves. Au lieu de ça, elle n’avait que sa solitude pour seule amie. De temps en temps, elle essayait de rentrer dans une conversation mais elle avait toujours le sentiment de n’avoir rien d’intelligent à dire. Alors elle préférait rester coite. Au final, ses instits la croyaient muette et le faisaient savoir avec beaucoup d’ironie sur le carnet de correspondance.

Si Edda n’avait que peu décollé ses lèvres durant son enfance, cela n’empêchait pas son cerveau de fonctionner à vive allure. Ses neurones auraient bien crié -stop- mais elle ne les écoutait pas.

De l’imagination, elle en avait à revendre. Elle avait plein de gens dans sa tête qui l’accompagnaient en permanence.

C’était d’abord ses lectures à profusion qui lui conféraient un soutien moral inestimable, puis les personnages qu’elle dessinait sur des feuilles volantes.

C’est avec l’aide de ses amis imaginaires qu’elle commença à quitter le monde de l’enfance pour celui de l’adolescence.

En ce temps-là, elle ne s’ennuyait jamais. Elle avait tellement d’amis imaginaires qu’elle ne savait plus comment les satisfaire. Pas assez d’heures dans une semaine pour arriver à contenter tout le monde. Ce fut, un temps béni où elle pouvait donner autant d’amour que possible et en recevoir tout autant. Les vraies personnes, c’étaient-elles.

Le monde réel, un endroit sans saveur qu’elle quittait dès que cela lui était possible.

Il y avait ses devoirs envers sa famille et l’école. Le reste du temps, elle se laissait glisser dans son monde imaginaire où elle était choyée.

Comme pour beaucoup d’enfants, cela aurait dû s’arrêter à l’aube de l’adolescence mais non, cela s’accentua car elle fut ensorcelée par une méchante fée qui lui infligea une terrible affection la condamnant très longtemps au -plumard-.

Elle rechercha encore plus son salut dans son monde imaginaire pour ne plus entendre les enfants se moquer de sa boiterie ou de sa sale gueule devenue si immonde qu’elle même était frappée de pitié en se regardant dans la glace.

Sa laideur était grande, sa maigreur tout autant. À onze ans, elle n’avait que la peau sur les os et des dents bien affreuses.

Parfois elle se trouvait même mieux à l’hôpital au milieu d’enfants qui vivaient la même exclusion. Là elle pouvait choisir entre suivre des cours à l’école de l’hôpital ou aller faire -mumuse- dans la salle de jeux.

Oh oui, la salle de jeux c’était comme découvrir la caverne d’Ali Baba. Il y avait des jouets partout. On pouvait faire des puzzles, construire une citadelle en Lego ou apprendre à faire une mini-commode pour ses poupées mannequins.

Edda aurait passé toutes ses journées dans cet endroit fabuleux s’il n’y avait eu sa maman qui se pointait presque tous les jours pour veiller sur sa fille. Comble d’ironie, Edda aurait préféré qu’elle ne vienne pas en début d’après-midi pour pouvoir profiter des jeux merveilleux qu’elle pouvait avoir. Elle aimait sa mère, certes, mais la petite Edda n’avait jamais le droit d’être elle-même. Cette mère possessive l’étouffait.

En sa présence, elle ne pouvait dire ce qu’elle ressentait, ni parler de ce qui la faisait vibrer. Edda devait être ce que sa mère voulait. Edda devait penser comme sa mère pensait ou, pour être accommodante à sa génitrice, ne plus penser du tout.

Jamais elle ne pouvait dire ce qui la tourmentait ou parler des élans de son cœur. Tout était toujours non-avenu pour sa mère. Edda n’était jamais à la hauteur des exigences de sa créatrice. C’est pourquoi, elle avait toujours développé un complexe bien étrange.

Elle croyait fermement être inférieure à toute chose en ce monde. Rien ne pouvait la dissuader du contraire tant elle était certaine d’être la petite fille la plus insignifiante que la Terre eut portée.

Quant à son père… Le fantôme aurait pu être son nom d’emprunt. Il n’était jamais là. Ni pour elle, ni pour ses sœurs. Elle le connaissait si peu. Il n’y avait donc rien à dire à son sujet.

Cependant, en grandissant, la vie d’Edda aurait pu s’arranger si elle n’avait eu cette fée aux pouvoirs sataniques qui lui avait lancé un sort impitoyable qui la condamnait à ne plus jamais être souple.

Avouez que cela est un comble pour une danseuse d’avoir la peau et les tendons aussi raides et inflexibles qu’un piquet de grève.

Si autrefois, elle s’était sentie délaissée avant de tomber malade, cela lui semblait malicieux de constater qu’avant le sortilège elle n’avait jamais vraiment connu la solitude dans son plus cruel habitacle. La solitude qu’elle croyait ressentir avant son dixième anniversaire ne fut qu’illusoire tant l’infection dont elle souffrait se chargea de faire fuir les dernières personnes qui la côtoyaient.

Il n’y a pas pire que la maladie pour faire disparaitre les gens plus rapidement que le souffle d’une tempête tropicale balayant tout sur son passage.

Qu’importe, Edda se plongea dans son monde intérieur. Même s’il lui était difficile de tenir un crayon, elle donna vie à ses personnages en les incorporant dans des bandes-dessinées qu’elle s’amusait à faire durant des journées entières.

Edda aimait tout ce qui lui procurait une émotion à sa seule contemplation. Elle aimait observer puisqu’elle ne savait parler. Elle aimait chaque jour avec plus de vivacité ce monde cruel qui la spoliait.

Pour un peu, on aurait pu dire qu’elle aimait l’amour. Cette simple idée lui était plaisante.

Elle aimait aimer tout simplement.

À la fin de l’adolescence, elle commença à s’intéresser aux garçons. C’est à cette époque qu’elle eut les plus grands revers de la vie. Ses plus grandes désillusions. Ses plus grandes marées de larmes.

Il n’y avait pas plus laide dans tout le voisinage.

Comment pouvait-elle espérer être aimée par un garçon sensé alors qu’elle était le vilain petit canard, boiteux à l’haleine de chacal ?

Oui, Edda était emplie de balourdise de croire qu’un mâle pourrait vouloir échanger sa salive avec elle. Se juger aussi mal était ancré en elle, alors qu’en vérité, elle possédait beaucoup de charme.

Ce fut long avant qu’elle n’eut son premier vrai baiser, qu’elle n’apprécia guère d’ailleurs, puisqu’elle eut son premier émoi amoureux avec l’unique garçon qui la regarda tendrement.

Edda en était arrivée là. Elle avait jeté en pâture sa dignité en étant pendue aux lèvres du seul garçon à mille lieues à la ronde qui voulût bien d’elle.

C’est ainsi, avec cette constatation qu’elle ne serait peut-être jamais aimée, qu’elle entra dans l’âge adulte. Enfin, adulte, si cela peut s’appeler ainsi, puisqu’à vingt ans, elle avait encore l’apparence d’une gamine de treize ans, ne pesant guère plus de trente kilogrammes. Sa maigreur était affolante et faisait se tétaniser les potentiels employeurs qui la recevaient en entretien.

Qu’importe, Edda y croyait tellement qu’elle ne fût jamais contrainte de pointer plus de deux mois au chômage. Elle donnait le change à tous ceux qui la recevaient en entretien par sa bonhomie et sa joie de vivre.

Edda se persuadait avant chaque entretien que Luc lui avait transmis La force. Et par cette croyance elle conquérait tout.

D’autant qu’à l’aube de l’âge adulte, la maladie avait pris ses congés d’été. Moins de douleurs qui la transperçaient de part en part. Juste de la raideur et les stigmates de ce qu’elle avait vécu de terrible durant près de dix ans.

Ce fut une période bénie. Elle vivait pleinement pour la première fois de sa vie. Elle jouissait de l’argent qu’elle gagnait en allant travailler chaque jour. C’était même surprenant pour Edda qu’on veuille bien la payer pour faire des courriers, répondre au téléphone, classer, jongler avec les caractères des uns et des autres, manger dans des restaurants le midi avec des collègues super sympa, boire un verre avec ces mêmes collègues après une journée bien remplie. Et en prime, pas de devoirs le soir pour démonter le moral. C’était le paradis de travailler. Un éden infini de possibilités.

Et des possibilités, il y en avait plein. Des voyages, des danses, des cocktails, des films à l’infini. La vie était bien heureuse de lui accorder tant de félicité.

Le bonheur était total. Elle en oubliait presque sa laideur et ce terrible handicap. Pour la première fois, elle se sentait épanouie. Elle en oubliait même que l’amour charnel était bien ingrat de la délaisser.

Bien sûr, elle eut des amours dans sa vie d’adulte, mais rien qui ne pouvait égaler celui qu’elle tint pour un être qui avait le reflet d’un ange…

***

Edda s’arrêta de respirer en pensant à celui qu’elle avait chéri toute sa vie.

Son cœur amorçait ses derniers battements en ressentant l’amour qu’elle avait eu jadis pour cet être bienveillant.

Elle le ressentait si près d’elle.

Elle le sentait se rapprocher de sa planète.

Elle ressentait sa déception, puis sa peine de n’avoir pas été là dans ses derniers instants de vie humaine.

Ils n’étaient pas voués à se revoir dans cette vie.

Plus tard, peut-être, pensa Edda à l’instant où son cœur s’arrêta de battre.

Elle rendait ce corps à la Terre, bienheureuse d’avoir vécu une vie pleine de grâce.

Allez, une dernière pensée pour son prince des étoiles.

« Irlems dans mes oisivetés.

Irlems dans mes afflictions.

Irlems pour l’éternité.

Irlems mon univers de sainteté.

Irlems dans mon dernier souffle vital ;

Ma dernière inspiration humaine. »

Chapitre premierConversation avec une étoile

Quand j’avais seize ans un homme est venu vers moi alors que je me retrouvais incapable d’avancer.

J’étais assise sur un banc face à mon Cèdre de l’Atlas. Son tronc était si large que je devais faire une dizaine de pas pour en faire le tour. Mais ce que je préférais, c’était ses huit branches tentaculaires qui se frayaient un chemin dans le ciel azuré.

Comme j’aurais aimé qu’elles m’entourent et me réconfortent de mes maux, comme le ferait un père. J’avais tant besoin de cela en ce jour de juin qui avait pourtant commencé de la plus belle des manières.

Ce matin-là, je m’étais levée sans la moindre douleur. Le ciel était éclatant et appelait à la promenade.

J’avais testé ma mobilité avant de descendre les escaliers de l’immeuble où je vivais. Une marche après l’autre. De l’effort, de la fatigue, mais nulle douleur. Je laissais mes cannes sommeiller dans ma chambre.

J’ai donc pris mon essor pour franchir les portes du hall de l’immeuble aux immenses poignées faites d’un bois sombre. Je remontais la rue, puis l’avenue et le boulevard qui menait au quartier voisin. Je le traversais d’un pas en cadence avec mes bras pour pénétrer enfin dans ce parc qu’on appelait -le parc floral- à deux pas de cités bétonnées.

Un paradis avec ses jeux gigantesques en bois, avec ses cabanes et ses tentes juchées à plus de deux mètres du sol. Jadis, mes sœurs et moi aimions jouer à se suspendre par les pieds et à courir sur une poutre comme en suspens dans les airs. Comme nous étions agiles toutes les trois. Nous étions imperturbables face à la hauteur impressionnante de ce Mikado géant. Nous étions telles trois petites ballerines coutumières de cette discipline.

Comment aurions-nous pu avoir peur de grimper aussi haut ? Nous ne connaissions rien d’elle. Dans ma prime jeunesse, la peur était une étrangère. Elle n’avait pas de prise sur ma vie.

C’était une époque bénie où le doute et la frayeur n’existaient pas. L’avenir prospère et serein était devant moi. J’avais cette certitude d’avoir un océan de bonheur où me baigner pour toute ma vie.

Et quel avenir prometteur je pensais avoir !

Un avenir où je serais soit danseuse, soit exploratrice, soit dessinatrice.

Je n’étais pas une élève accomplie à l’école, alors je ne visais pas des professions qui nécessitaient qu’on soit bardé de diplômes. Je voulais juste être heureuse et rendre heureuse mon petit monde qui ne dépassait pas les frontières de la ville où mon foyer résidait.

Je voulais déjà une vie simple et sans caprice ni viles pensées. Je ne rêvais que d’amour et de prospérité. Et comme pour beaucoup de petites filles, je rêvais de rencontrer le -prince charmant- et de vivre auprès de lui une vie paisible entourée de nos trois enfants.

Oui, j’avais déjà arrêté ma future procréation à trois marmots. J’allais même plus loin, je voulais un petit garçon à l’âge raisonnable de vingt-trois ans, une petite fille deux ans plus tard et vers les trente ans une autre petite fille pour combler mon désir maternel qui était si fort dès le début de la primaire. Et si ces derniers pouvaient être des jumeaux cela me comblerait de joie d’avoir un garçon et une fille en même temps.

Malheureusement, rien ne se passa ainsi car je fus atteinte d’une terrible pathologie qui commença à s’insinuer en moi bien avant mes dix ans.

Du jour au lendemain, je ne pouvais plus plier les genoux, les doigts et toutes les autres articulations de mon corps désormais meurtri. Et que dire des organes internes. Aussi rigides et secs que le proviseur du lycée ou je venais d’entrer.

C’est pour cela que j’étais coincée sur ce banc, devant mon père, le Cèdre de l’Atlas.

J’étais désespérée. Et quand je parle de désespoir, je sais de quoi il est fait. Une profondeur vertigineuse et dévastatrice.

Mon genou avait doublé de volume en l’espace d’une demi-heure. Le liquide synovial s’était répandu dans le genou gauche. À travers ma peau si fine je pouvais distinguer sa couleur jaune pipi. Mon genou me faisait horriblement mal. Je n’arrivais même plus à le bouger. Il était figé ; ni tendu, ni plié. Il était telle une branche cagneuse.

J’étais sur le rebord du banc pour que mon pied puisse reposer au sol sans tendre ou détendre mon genou. Je cachais mon visage crispé de douleur au passage des promeneurs. J’avais honte qu’on puisse voir cette souffrance. Je voulais être forte.

À deux reprises j’essayais de me lever, mais une douleur fulgurante me traversa toute la jambe. Même le tissu de mon jogging effleurant l’épiderme de mon genou, me causait du tort. Je l’attrapais délicatement pour le décoller dans l’espoir de me soulager un instant, tout en cherchant le moyen de me lever, de traverser ce parc pour rentrer chez moi au plus vite. Plus je tardais, plus je courrais le risque de ne pas pouvoir marcher. Mais le mal était déjà fait, j’étais démunie face à cette situation inextricable.

Je remontais le pantalon de jogging au-dessus de mon genou. J’étais un peu soulagée. A mi-cuisse, il était suffisamment serré pour qu’il ne retombe pas et hors de portée de mon genou dont la douleur irradiait du bas de ma cuisse jusqu’au haut du mollet.

Je fis quelques pas dans une agonie certaine, puis je me remettais sur le banc. Je regardais mon papa-arbre en le suppliant de me donner un peu de sa force vive. Je le suppliais de me donner de sa sèvre réparatrice, de me donner le courage de franchir le seuil de ce parc et de traverser la ville d’une seule enjambée tel Tom Pouce avec ses bottes de sept lieues. Comme j’aurais adoré posséder de telles merveilles.

Je me raccrochais à ces contes : ces belles histoires où l’irréel devenait possible, hors de toute logique. Puis, la seconde d’après je pleurais en sachant ces histoires chimériques dans notre réalité.

C’est à cet instant que j’aperçus un jeune homme qui m’observait. Il était posté derrière les roses à quelques mètres du Cèdre. Son apparence était calme, son regard empli de douceur. Et que dire de l’aspect général de cet homme.

« Dieu qu’il était beau. » Le plus parfait des hommes que j’eu jamais vu. Il était tel que j’imaginais les princes dans les contes de fées.

Environ un mètre quatre-vingt-cinq, l’allure élancée, la peau d’un teint hâlé, des cheveux d’un châtain foncé lui descendant sur le cou et des yeux pétillants, bien que de là où j’étais, il m’était impossible de discerner leur couleur.

Après cette brève constatation, je commençais à m’inquiéter de l’insistance du regard de cet inconnu.

Je n’étais pas d’une nature méfiante. Je croyais à la bonté et à l’altruisme, mais ma mère m’avait inculqué la peur de la gente masculine. Elle m’avait toujours terrifiée avec cette manie de dépeindre l’homme comme un pervers intéressé uniquement par la bassesse et les viles attentions envers la femme. Cette peur m’étreignait à chaque fois que je posais les yeux sur un homme. Bien souvent je n’arrivais pas à aligner deux mots cohérents car je perdais tous mes moyens. Je ne dirais pas que je perdais mon assurance car je n’en avais avec quiconque, j’étais juste tétanisée. J’avais seize ans, avec le minois et l’assurance d’une gamine de douze ans découvrant la vie.

Oui, la maladie avait altéré ma vie jusque dans mon apparence qui aurait fait fuir n’importe quel homme sain.

J’aurais dû avoir les traits d’une jeune femme mais j’avais une maigreur si poussée que je ressemblais à une brindille qui n’avait jamais quitté l’enfance. Les garçons ne me regardaient pas, puisque je n’avais pas les dehors d’une femme.

Mon torse était celui d’une gamine de huit ans, aussi plat que certaines régions du désert de Gobie. Mon corps était aussi raide que les pentes du mont Revard. Mon visage aussi figé qu’une femme ayant fait une bien mauvaise chirurgie faciale. Autour des yeux mon teint était jaune et aucune profondeur ni lumière dans l’iris pour témoigner que je n’étais pas un cadavre ambulant.

J’étais ni une enfant, ni une adolescente tant ma laideur était démentielle et me reléguait à n’être rien d’humain.

Comment pourrait-on m’aimer un jour avec mes un mètre soixante et mes vingt-huit kilogrammes ? Surement pas cet homme si beau qui commençait à prendre le chemin où je me trouvais.

Je préférais me dire : c’est un hasard. Il ne prend pas ce sentier pour me rejoindre. Il arpente cette allée juste parce que mon banc est sur sa route. Comment vais-je faire pour arriver à ne pas le regarder passer ? Il est d’une si galante apparence.

Penser à lui me faisait un peu oublier la douleur mais pas mon incapacité à bouger.

Je fis cette bien curieuse constatation. Même si je n’arrivais pas à bouger la jambe, le jeune homme avait fait diminuer la douleur rien qu’en pensant à lui.

La décence voulut que je ne le dévisage pas, alors je baissais les yeux le plus bas possible. Je me réconfortais en me disant que sitôt passé, je pourrais admirer sa démarche pour oublier encore un instant ma si malheureuse situation.

Je sentais sa silhouette se rapprocher. Je retenais mon souffle, mes larmes de douleur, ma peur du néant, de ma frêle existence.

Un son me provint suave et délicat.

« Puis-je m’assoir ? »

Mon souffle se coupa net. Mon regard craignait de se relever. Mon cerveau fomenta mille et une raisons à cette demande ; parfois ignominieuses, parfois pleines d’empathie.

Il réitéra sa demande d’une voix encore plus douce et rassurante.

Je levais les yeux avec la crainte que ce beau moment ne soit qu’un rêve qui s’évaporerait dès que mon inconscient aurait rejoint mon absurde réalité.

Je levais lentement mon regard d’abord posé sur ses belles chaussures vernies, puis sur son pantalon blanc et sa veste ouverte donnant une visibilité sur le tee-shirt moulant laissant entrevoir une musculature fine.

Je m’attardais un bref instant sur les veines de son cou, sa bouche aussi bien faite que celles que j’avais l’habitude de dessiner, son nez ni trop fin ni trop épais. Je découvrais son regard lumineux et si engageant et ne pus m’en détacher.

Je ne saurais dire si ses yeux étaient bleu foncé ou bleu nuit. C’était une couleur que je n’avais jamais vue de ma vie. Leur éclat me stupéfiait. L’iris et la pupille se confondaient étrangement et je distinguais des éclats lumineux à l’intérieur. Comme s’il s’agissait de minuscules diamants ou d’étoiles.

Oui, c’est cela, dans son regard on pouvait distinguer un ciel crépusculaire empli d’étoiles.

Bien étrange regard. Captivant et intriguant au possible. C’est avec difficulté que je réussis à détacher mes yeux des siens pour admirer sa belle chevelure soyeuse parsemée de bouclettes à son extrémité que j’aurais adoré caresser.

Ça y est j’étais amoureuse !

De nouveau, il me parla avec la même délicatesse.

« Je m’appelle Irlems. Puis-je te tenir compagnie ?

– Oui, répondis-je en bégayant sur le reste de ma réplique que je débitais à une vitesse folle : Je suis désolée d’avoir tardé à vous répondre mais je ne savais pas que c’était à moi que vous parliez. Oui bien-sûr que vous pouvez vous assoir. Il n’est pas à moi ce banc en bois. Il appartient à tout le monde après tout. Comment avez-vous dit que vous vous appeliez ? Je n’ai pas bien entendu car je rêvassais. Je suis souvent dans la lune, vous savez. Je m’imagine toujours plein de choses pour me tenir compagnie. Enfin, je ne dis pas ça pour dire que je n’ai pas d’amis. J’en ai plein heureusement. Avez-vous des amis, Monsieur ? »

Il s’assit avec ce beau sourire qu’il affichait depuis l’instant où je l’avais aperçu au loin.

« Oui, j’en ai quelques-uns.

– Ils habitent dans le coin ? »

Curieusement, il regarda autour de lui d’un air inquiet. Ce qui était plaisant, c’est qu’il ne s’était pas aperçu de mon mensonge sur l’hypothétique profusion de mes amis. J’espérais qu’il ne poserait pas de questions sur eux, car même si j’avais proféré un mensonge sans y penser, je n’étais pas adepte de ce subterfuge bien vilain en général. Enfin -mensonge- n’était pas le terme adéquat, car mes amis imaginaires avaient l’impact dans mon cœur de vraies personnes.

Il continuait à regarder autour de lui d’un air soucieux. Mais là c’était à moi de m’alarmer si cet homme n’avait jamais entendu cette expression plutôt commune.

« C’est une expression -dans le coin-. Je me doute que vos amis ne sont pas ici, sinon, pourquoi venir me parler si vous avez d’autres chats à fouetter ?

– C’est encore une expression -d’autres chats à fouetter- ?, répondit-il d’un air confus avant de reprendre aussitôt. Ta douceur ne me permet pas de croire que tu maltraites des êtres vertueux.

– Oui, effectivement. J’adore les chats, mais mes parents n’en veulent pas à la maison.

– Pourtant c’est un animal qui convient bien à ton aura.

– Oui, je n’arrête pas de le dire. Pouvez-vous me rappeler votre prénom ?

– Irlems. Peux-tu arrêter de me vouvoyer ? Le tutoiement est de mise chez moi.

– C’est où chez vous ?... Euh, chez toi ?

– Très loin d’ici.

– Tu as quitté ta famille ? Tu as ton appartement ? Tu travailles dans quoi ? Tu es… Vraiment bizarre tes yeux. Tu n’as pas de pupille. Juste un iris noir avec des diamants dedans. Comment tu peux voir avec ça ? Moi ça me donne mal aux yeux rien que de te fixer. »

À cet instant, je me mis à gémir. J’avais oublié ma jambe mais pas elle. Irlems avança sa main, mais j’eu un réflexe presque incontrôlable pour l’intercepter avant qu’elle ne touche mon genou en souffrance. On se regarda ; moi avec mon regard apeuré et lui avec ce regard bienveillant qui ne le quittait pas. C’était comme un appel à la confiance. Je fis une chose inimaginable, je laissais mon genou à la merci de ce parfait inconnu. Je ressentais tout le bien qu’il me vouait. Il n’y avait pas de drague ou de mauvaises pensées, juste une envie de faire le bien. C’est ce qui émanait de lui.

Il posa la main sur mon genou et plus aucune douleur ne l’anima. Je me sentis mieux.

« Je ne peux pas te retirer le mal. Je n’ai pas ce pouvoir. Je puis juste te soulager un bref instant. Je suis désolé de ne pouvoir faire mieux.

– Comment as-tu fait pour calmer ma douleur ?

– Je n’en sais rien, je sais juste que je peux le faire en activant la partie de ton cerveau qui sécrète de l’endorphine.

– Tu es un guérisseur ?

– Non, juste un dieu pour certaines espèces. »

Je me mis à rire aux éclats avant de m’apercevoir qu’il avait une mine sérieuse. Je le regardais, comme si j’avais besoin de m’assurer qu’il disait la vérité, alors que ce qu’il avait exprimé aurait semblé absurde au commun des mortels.

Pourtant voilà, je n’étais pas de ce commun-là. Je ressentais les gens, et cette personne était sincère même si elle pouvait être démente dans sa croyance à se croire un dieu. Je me devais de le respecter, même si ce n’était pas bien de le conforter dans sa détermination à s’estimer plus puissant qu’un homme.

« Je vois que mes propos t’amusent.

– Non, non ! Je ne me moque pas de vous, heu… de toi. »

Je me tus en constatant que je ne sentais plus rien de douloureux. Il avait retiré sa main de mon genou et contemplait mon papa-arbre. Je pouvais admirer son profil si parfait. Je fixais son nez que je trouvais beau dans sa droiture et son bout semi arrondi. Et que dire de sa bouche aux lèvres charnues et ses cheveux châtains qui ondulaient jusqu’à mourir sur sa nuque à la peau hâlée. On aurait dit un prince indien. Sa beauté était parfaite car il n’avait pas un poil de barbe, ni de moustache. J’en avais horreur depuis ma plus tendre enfance. Il me semblait qu’un homme à barbe ne pouvait être propre avec la nourriture qui tombait parfois dans ses poils. Et que dire des barbes et moustaches qui piquaient mon visage dès que je faisais la bise à un homme qui en portait. Décidément, je ne comprenais pas ces femmes qui acceptaient que leur mari laboure leur visage au moindre baiser. Moi cela m’irritait déjà quand je faisais la bise à mon père et aux autres hommes de la famille.

Curieusement, je rêvais à une étreinte avec ce bel adonis dont je ne savais rien hormis qu’il avait la prétention ou la folie de rouler pour quelques divinités. Maintenant, je pouvais dire que j’étais gagnée par une aliénation similaire tant je croyais au postulat qu’il pourrait partager ce sentiment farfelu.

Irlems était toujours en train d’admirer avec une profonde sérénité mon papa-arbre. Je restais donc silencieuse en attendant qu’il reprenne la conversation. Il le fallait car je n’arrivais pas à trouver un sujet qui le tirerait de sa contemplation mutique. Effectivement, j’étais dépourvue d’idée et pourtant je cherchais un motif qui aurait pu nous faire reprendre un dialogue, mais aucun mot ne se profilait dans mon esprit qui recherchait à vive allure un terrain de discussion.

L’inconnu devait bien voir que je l’observais, néanmoins il ne le montrait pas. La seule chose qui le faisait se détourner de l’arbre, c’était le chant des oiseaux tournoyant autour de ses branches tentaculaires. Puis vers d’autres arbres moins impressionnants mais tout aussi beaux.

Irlems les regardait avec un plaisir évident puis revenait à mon papa-arbre.

Certains passants le dévisageaient, tant ils étaient séduits par le bel Irlems si noblement vêtu, puis ils continuaient leur chemin, nous laissant seuls sur ce banc en bois.

Je me décidais à m’adosser au banc et contemplait, tel mon nouvel ami, mon cher Cèdre. Je ne sentais plus la douleur, mais je voyais le liquide jaune au travers de ma peau. Irlems avait fait disparaître la douleur, comme s’il avait été un médicament vivant, mais le mal demeurait latent. Il était juste en sommeil. La méthode de mon sauveur était bien meilleure que celle de prendre un anti-inflammatoire qui aurait causé du tort à mon estomac.

J’étais soulagée. La sérénité d’Irlems me gagnait. Je n’avais plus peur de rentrer. Il fallait que j’y songe dès à présent. Il ne servait à rien d’attendre après lui. Je l’avais rêvé. Nul homme assis à mes côtés. Juste un néant me stimulant pour que je continue à croire à l’impossible. Mon imaginaire m’aidait à trouver de l’espoir au point que même la douleur s’était estompée.

Mon monde était grandiose. Mon pouvoir de persuasion, infini. Je devais me lever et rentrer avant que mon esprit n’envoie une information contraire et me fasse ressentir la douleur.

Je décidais de ne pas regarder à ma gauche. Préférant ne pas me tenter à croire qu’il était là à mes côtés. Je m’aidais de mes mains pour me camper sur une jambe. Le pied droit bien en appui sur le sol de gravier et mon autre pied en pointe, car n’arrivant pas à tendre la jambe je ne pouvais pas le mettre à plat sur le sol. Une vive douleur m’étreignit à l’instant où j’appuyais sur mon pied gauche. Je faillis basculer car ma jambe s’était écroulée sur elle-même. Je sentis des mains délicates me soutenir et le haut de mon dos se reposer sur le torse d’Irlems.

Il était bien là. Je n’avais nullement rêvé.

« Je suis là Edda, me dit-il de sa voix rassurante avant de reprendre aussitôt. Tu ne risques rien. »

Je tournais ma tête pour le contempler mais j’étais très limitée dans ma rotation du cou. Je n’arrivais pas à me retourner. Il le comprit, alors il me tint solidement et me contourna pour me faire face. Il me souriait, sans doute pour me faire oublier la douleur. Mais elle était si intense que je ne pus lui sourire sans grimacer. Vainement, je réessayais de lui sourire mais cela n’était qu’une caricature de ce beau rictus. Il le comprit et mit un genou à terre tout en me tenant d’une seule main pour lui permettre de reposer l’autre sur mon genou.

Une chaleur vive s’échappa de sa main, donnant à mon genou meurtri un peu de douceur. En un instant le battement de douleur que j’avais au-dessus de la rotule s’amoindrit mais sans totalement disparaître. Je pus reprendre appui sur mes deux jambes, cependant la gauche était toujours à demi pliée. Impossible de la tendre pour me camper sur mes deux voûtes plantaires.

Je ne pleurais jamais en présence de quiconque. Quelle que soit la douleur, quelle que soit son intensité, je restais stoïque et brave. Mais face au regard d’Irlems, désolé de ne pouvoir me soulager davantage, je cédais à la douleur en laissant les larmes monter et inonder mes yeux.

« Comment je vais faire pour rentrer ? lui dis-je de ma voix fluette.

– Il faut prévenir tes parents.

– Non !criais-je. Si je le dis à mes parents, jamais plus ils ne me laisseront sortir toute seule. Ils veulent toujours que je reste à la maison et m’empêchent de profiter de la vie. S’ils l’apprennent, ça leur donnera l’occasion de m’enfermer en me disant : « Tu vois, on te l’avait bien dit. Maintenant, tu restes dans ta chambre et tu te tais. » Je ne veux pas rester prisonnière toute ma vie, Irlems. Ce n’est pas en me reposant toute la journée que je vais fortifier mes jambes. J’ai déjà réussi. Maintenant je marche plusieurs kilomètres. Je cours un peu aussi. Je ne faisais même pas la moitié du stade de foot, il y a an. Maintenant, j’en fais entre deux et quatre tours. S’ils savent que parfois je reste coincée dehors et que je ne peux revenir qu’au prix d’une souffrance extrême, ils feront de moi une captive à vie de cette société qui exècre les personnes qui ont un handicap. Ce n’est pas la vie que je veux. Alors, lâche-moi. Je vais rentrer, même si cela me prend des heures.

– Oh, je sais que tu en es capable, Edda », dit-il fort désolé. »

Subitement, je réalisais que je ne lui avais jamais dit mon prénom.

« Comment sais-tu mon prénom ?

– Je l’ai toujours su. »

Je le contemplais sans comprendre. Je n’arrivais pas à déchiffrer son regard. Il était comme craintif, son bel air serein avait disparu. Il retira sa main droite de mon genou tout en continuant à me maintenir de son autre main.

« Je ne comprends pas ce que tu veux dire.

– Je n’aurais pas dû te parler. Je ne devais pas entrer en contact avec toi. Je ne suis qu’un observateur. Je ne dois pas interférer dans la vie des êtres humains. »

Délicatement, il retira sa main de mon épaule et descendit le long de mon bras, comme une caresse. Il effleura ma main en faisant bien attention que je me maintienne debout. Puis, il se releva et recula de quelques pas tout en m’observant. Je ressentais encore le toucher furtif de sa main sur ma paume. Comme je ne pouvais plier les doigts, je touchais ma paume avec mon autre main pour garder ce contact en son sein.

Le mot -humain- résonnait en moi. J’aurais voulu poser une question mais je m’en abstins de peur de le faire fuir. Il n’y avait pas de tristesse dans son regard, juste une expression fautive d’un enfant pris au piège de ses bévues.

Je réalisais que je tenais debout. Même si chaque pas devait m’arracher des larmes, il était temps d’y aller. Mon Everest m’attendait. Je devais le gravir.

« Au-revoir Irlems. J’ai été ravie de te rencontrer. »

J’amorçais le premier pas. J’hurlais intérieurement, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Je ne voulais pas qu’Irlems se sente responsable de moi. Je pris donc mon courage et fis deux autres pas. Je le dépassais et continuais ma route sinueuse.

« Je te sais courageuse, me lança t’il. Mais aujourd’hui il n’est pas nécessaire de l’être. Je suis là pour te ramener. »

Je m’arrêtais en ronchonnant intérieurement pour ne pas m’avoir dit plus tôt qu’il avait une voiture. Puis, la seconde d’après je pensais à la dangerosité de monter dans l’auto d’un parfait inconnu. Il me contourna et me prit les deux mains. De nouveau il avait ce regard serein qui conquérait tout.

« Ferme les yeux, Edda.

– Euh, pourquoi ?

– Tu me fais confiance ?

– Oui… Non ! Je ne devrais pas.

– J’aime bien ta façon de rationaliser.

– Je ne perds jamais le nord.

– Le nord ?

– C’est encore une expression », lui dis-je en lui faisant un clin d’œil.

Il me rendit un magnifique sourire avec ce regard qui vous rend complètement abruti et incapable d’être rationnel.

Il jeta un rapide coup d’œil circulaire avant de reprendre :

« Alors, je te propose un échange de bon procédé. Je t’aide à rentrer chez toi et en échange, tu m’apprends les expressions de ton monde.

– De mon monde ? Tu parles de mon pays ou carrément de la planète ?

– Juste les expressions de là où tu vis.

– Okay.

– Tu dois croire que tu es capable d’aller là où tu le désires. Où voudrais-tu être en cet instant ?

– Devant la porte de chez moi.

– Il te suffit de visualiser ce fait à l’intérieur de ton être. »

Il se tut un court moment.

Je fermais les yeux sans avoir une once de crainte. Il y a des fois dans la vie où, même en étant la plus méfiante des jeunes filles à cent kilomètres à la ronde, la garde s’abaisse et on s’en remet à une curieuse providence.

« La vois-tu ? »

J’opinais du chef.

Je sentis les mains de mon sauveur serrer les miennes un peu plus fort. Son corps se rapprocha du mien, jusqu’à l’effleurer, son souffle se répandit autour de mon visage et embauma mon corps d’une chaleur presque étouffante. Je sentis ses bras entourer mon corps. Puis, le sol se défit sous mes pieds sans que je ne me sente chavirer. Puis l’instant d’après, un sol plus dur était sous mes pieds. Je ressentais qu’il n’avait pas la même substance boueuse et graveleuse que celui du parc. La chaleur qui m’avait auréolée la seconde d’après était remplacée par une sensation d’humidité. Le soleil n’était plus là. Je ne le sentais plus m’inonder de ses rayons.

En revanche, je sentais le visage d’Irlems au-dessus du mien. Il ne disait mot. Attendant patiemment que j’ouvre les yeux. J’avais peur de ce que j’allais voir. De cette réalité que j’avais tant de fois rêvée. Une réalité qui n’était pas de mon monde. Mon cœur battait très fort. Je voulais ouvrir mes yeux et en même temps, je craignais d’avoir imaginé tout cela. Pourtant, tout semblait réel. Le souffle d’Irlems était palpable. J’allais loin dans les histoires que j’inventais, mais là, ça allait bien au-delà de tout ce que je concevais dans mon esprit fiévreux.

Je dois ouvrir les yeux. Maintenant, me dis-je.

Mes paupières laissèrent rentrer une faible lumière. Je vis à ses yeux étrangement scintillants que nous étions dans un endroit peu éclairé. Je regardais autour de moi. La porte de mon appartement était derrière moi et celle du voisin derrière mon nouvel ami.

Mon seul ami. Mon bel ami. Mon merveilleux ami.

Aucun qualificatif n’arrivait à la hauteur de ce que j’étais en train de vivre.

Je quittais sa main pour appuyer sur le minuteur de la lumière. Le hall s’éclaira et je pus voir le couloir qui amenait à l’ascenseur.

Il me regarda bien étrangement comme s’il s’attendait à ce que je prenne la mesure de ce qui venait de se passer. Hélas, je n’y entendais rien. Il finit par rompre le silence.

« Tu es chez toi. Saine et sauve. Tu vas pouvoir allonger ta jambe. Seul le repos peut te soulager de tes maux.

– Oui, je vais l’immobiliser avec mon sous-plâtre et bander ma jambe pour le faire tenir dessous. Au bout de deux jours, ça dégonfle et je peux à nouveau remarcher.

– J’en suis fort aise. »

J’évitais de lui dire que si le liquide ne s’évaporait pas, je serais hospitalisée pour faire une affreuse ponction. Imaginez une aiguille s’enfonçant dans votre chair meurtrie.

Je n’arrivais pas à lâcher sa main. Je ne voulais plus le quitter. J’avais tant de questions à lui poser. Je ne voulais pas que cela s’arrête là. Pas comme ça : « Okay, je t’ai ramenée chez toi. Adieu. » Non, hors de question que ça finisse là, aussi brutalement. J’avais trop d’interrogations, trop d’envies qu’il devait satisfaire.

Il me souriait comme si tout cela était normal. Mais il n’y avait rien de rationnel dans cette façon de passer du jardin à deux kilomètres et le deuxième étage de cette tour bétonnée. Je ne pouvais me résoudre à le laisser partir sans en connaître plus sur cet être magique. Irlems sentit mon désarroi, alors il posa sa main sur mon visage et me parla de sa voix douce et suave.

« Ne t’inquiète pas. Tout va bien se passer. Je dois te laisser. Une tâche très importante m’attend.

– Laquelle ?

– Je vais faire le tour du monde.

– Oh, chouette ! J’en rêve. Tu pars tout de suite ?

– Oui, maintenant. À mon retour, puis-je prendre de tes nouvelles ? »

Mon visage s’éclaira d’une lumière salutaire. Je savais qu’il ne me mentait pas. Il allait revenir après son tour du monde qui risquait de prendre du temps. Mais tant pis. Ce qui était important c’est qu’il allait revenir me voir.

« Je serai là, à ton retour. Dussé-je attendre des mois. Tu reviens quand ?

– Dans deux ou trois jours.

– Tu vas faire le tour du monde en trois jours max !?

– C’est le minimum », dit-il sans une once d’ironie.

Je me mis à rire aux éclats. Au risque de me faire entendre par mes parents. Irlems sembla se raviser en comprenant l’absurdité de son propos pour une simple humaine.

« Je suis navré. Vous n’en êtes pas encore là.

– Là, où ?

– Je voulais dire : technologiquement parlant vous en êtes encore à…

– L’âge de pierre ? »

Pour la première fois, nous éclatâmes de rire à l’unisson. Cela faisait tant de bien. Les endorphines étaient libérées.

Malheureusement, mon père ouvrit la porte brutalement. Je me retournais en sentant que j’allais me faire réprimander quand il me verrait avec ce parfait inconnu.

« Qu’est-ce qui se passe !?

– Papa ! Désolée. Je vais t’expliquer. C’est une très gentille personne qui m’a aidé à monter les escaliers et…

– De qui tu parles ? »

Je voyais dans ses yeux qu’il ne comprenait rien. Je réalisais que je ne sentais plus la main d’Irlems. Je me retournais. Je ne pouvais plus voir son visage bienveillant.

Il s’était évaporé. Je regardais mon père avec tristesse.

« C’est rien papa.

– Encore un de tes personnages imaginaires ! Quand est-ce que tu vas grandir et arrêter de lire et de dessiner tes trucs stupides ? »

Je baissais la tête en sachant qu’il ne servait à rien de tergiverser avec une personne qui avait décidé que j’étais une incapable. J’entrais dans l’appartement et me dirigeais vers ma chambre en essayant de contrôler mon boitillement pour ne pas alerter mon père. Avant d’y entrer, je me retournais pour lui dire :

« J’ai mal à ma jambe. Peux-tu m’aider à mettre mon sous-plâtre ?

– Si tu étais restée à la maison, tu n’aurais pas mal. Tu cherches les ennuis, toi ! »

Je savais depuis longtemps que quoi que je fasse, si je devais avoir un épanchement du liquide synovial, je l’aurais, que je reste tranquillement dans mon lit ou que je sorte. Il y avait bien longtemps que j’avais compris ça. C’est pourquoi je sortais. Il valait mieux avoir mal pour une bonne raison que d’avoir mal sans logique.

Je rentrais dans ma chambre en claudiquant. En d’autres temps, je me serais mise à pleurer mais ce jour-là, j’avais vécu quelque chose d’impensable qui me fit voir l’avenir comme un étendard de félicité.

***

Plus de trois jours avaient passé. J’étais revenue au lycée affublée de mes cannes même si mon genou avait dégonflé. Je n’avais pas beaucoup de force d’appui mais rien de comparable avec l’épisode face au Cèdre.

Hier encore, j’étais incapable de poser le pied au sol, mon genou restait désespérément figé dans une rotation de vingt degrés. Mais comme par magie, ce matin, je pouvais marcher. Je m’étais levée, avais pris mon petit déjeuner et étais sortie pour rejoindre le bus qui me conduisait dans l’antre des moqueries les plus acerbes. La matinée était passée sans trop de soucis. J’avais mangé à la cantine, puis j’avais repris le seul cours de l’après-midi et fait une halte à la bibliothèque du lycée où je découvris quelques pépites littéraires. Malheureusement, sur les trois ouvrages, je ne pus en prendre qu’un tant ils étaient trop lourds pour moi. Je positivais en me persuadant qu’un ce n’était pas si mal. J’allais pouvoir m’évader de ce corps. Ne plus penser à cette vicieuse maladie amoindrissant la force de mes bras.

J’étais assise dans la cour du lycée, attendant que la sonnerie retentisse et que les portes s’ouvrent.

Quelques minutes plus tard, je remontais l’avenue qui me conduisait au bus. Comme d’habitude, les élèves étaient légion à l’arrêt. J’avais peur qu’ils me bousculassent. Je ne me sentais pas encore assez bien pour résister à leurs assauts incontrôlables.

Parfois je les enviais. Je rêvais de leur inconscience, de leur ignorance du monde de douleur auquel j’étais confrontée. J’enviais tout ce qui n’était pas moi. J’enviais toutes les personnes capables de se mouvoir sans douleur, de manger sans peine. J’enviais leur aptitude à se croire malheureux alors qu’ils avaient tout ce dont je rêvais :

Un corps en parfaite santé.

Tout le reste n’était que du bonus. Seule cette aptitude d’être en bonne santé me fascinait. Et pourtant, ils n’en avaient cure car ils ne savaient pas que ce pouvoir était magique.

Oui, ils avaient le super-pouvoir de la santé. Tout ce monde qui gesticulait autour de moi était les héros des Comics américains que je lisais abondamment. Ces gens avaient le pouvoir d’auto-guérison.

Malgré cela, ils ne savaient pas qu’ils étaient des êtres exceptionnels. C’était presque ironique que je sois la seule à connaître cette vérité si chère à ceux de mon espèce. J’étais la seule à le voir puisque je ne connaissais pas d’autres personnes comme moi.

J’étais une espèce sans congénère.

J’avais cette impression que j’étais seule et imparfaite dans ce monde étonnant de souplesse et de méconnaissance.

Oui, je les trouvais tous ignares de ne pas savoir ça.

De ne pas savoir qu’ils étaient extraordinaires dans leur médiocrité à gâcher ce potentiel de héros qu’ils avaient tous.

La plupart se moquaient de moi ; de mon apparente maigreur, de ma claudication, de mes cannes, de mes cheveux mal coiffés car souvent il m’était impossible de lever le bras et de tenir une brosse, de mes habits démodés et tout le reste que je ne voyais pas et qu’ils me mettaient en lumière pour que je souffre encore plus de ma différence.

C’est par les yeux d’autrui qu’on découvre ses propres travers.

Sans les autres, on est ignorant de sa propre disgrâce. Si on ne me lançait pas que je ressemblais à une sorcière, jamais je n’aurais su que j’avais cette apparence. Les autres peuvent vous faire vous haïr à force de vous gausser. Et là, justement, ils étaient encore en train de me moquer. Je les connaissais trop bien ces regards. Je les voyais dans leurs yeux à la minute où ils apparaissaient.

Je n’avais pas de chance, le bus était en retard. Je savais que j’allais passer un sale quart d’heure en compagnie de ces héros à l’âme de vilain. Comme d’habitude, je décèlerais le pas, espérant que le bus allait arriver avant que je ne rejoigne l’arrêt.

En allant moins vite, ma boiterie était à peine perceptible. Cependant, en temps normal, pour me soustraire aux moqueries, j’accélérais le pas. Là, mon boitillement se voyait de très loin, mais je pouvais fuir les regards de pitié ou de dégoût beaucoup plus rapidement.

Je ne me voyais pas marcher jusqu’au prochain arrêt pour échapper à ces médiocres héros. J’étais lasse et ma longue errance dans les rayons de la bibliothèque avait relancé quelques douleurs dans mon corps. Tant que j’étais dans ce lieu magique, je n’avais rien ressenti de négatif, mais sitôt le pas au dehors, toute la fatigue était retombée sur moi. J’étais obligée d’attendre à cet arrêt.

Je voyais leurs regards rieurs et leurs lèvres prononcer des mots en me toisant. Puis, comme de coutume, ils se mettaient à rire aux éclats sans détourner leur regard de moi. Je savais qu’ils allaient me héler, filles et garçons pour un instant complices.

Mais ce jour-là, allait définitivement clouer leur bec et leurs mots belliqueux à mon endroit. Ils ne me verraient plus comme cette pauvre fille qu’ils pouvaient érafler en toute impunité, mais comme une fille ayant bien plus qu’ils ne pourraient jamais avoir.

Une voiture se gara en contre file et klaxonna à trois reprises. Je marquais l’arrêt aussi étonnée que les - perfections- qui se retournèrent pour admirer la superbe voiture de sport qui s’était immobilisée. Les filles et les garçons restèrent bouche-bée tandis que mon beau prince sorti de la voiture avec ses lunettes noires de stars et se dirigea avec promptitude vers moi.

Nul doute que je devais dormir. Je n’avais jamais quitté ma chambre ce matin et encore moins assisté à un pompeux cours de math, un super cours de français et un fascinant cours de biologie.

Irlems prônait un large sourire et m’enlaça avec ferveur. Il me glissa dans le creux de l’oreille :

« Est-ce suffisant pour qu’ils se tuassent ou dois-je déposer un baiser sur tes lèvres pour clore définitivement leurs médisances à ton égard ? »

Je collais ma bouche à son oreille en espérant que l’étreinte ne se relâcherait jamais.

« Tu es amoureux de moi ? dis-je sur un ton niais.

– L’amour revêt diverses formes.

– Okay ! Après tout, je me fiche que tu ne sois pas amoureux de moi. Offre-moi un chaste baiser que je puisse me sentir victorieuse face à mes détracteurs. »

Sur ce, il s’exécuta. Il prit mon visage dans ses mains et déposa ses lèvres sur les miennes. Ce fut bref, mais tellement délicieux puisque ce baiser n’avait rien d’humide car je n’aurais pas aimé sentir la salive d’autrui entrer dans ma bouche.

J’étais telle une enfant, à trouver cela -beurk-.

Ce fut le premier baiser que j’eus. Un baiser qu’on garde précieusement dans son cœur, même après que toute vie se soit évaporée. Il était aussi délicat que je l’avais espéré dans mes rêves les plus fous.