Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Plaisir de Lire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

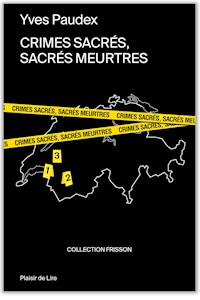

Basé sur des faits réels, le roman revisite un des braquages les plus importants de ces dernières années en Suisse. L'affaire n'a jamais été élucidée et l'équipe en charge de l'enquête à l'époque était dirigée par l'auteur du livre, Yves Paudex. Tout commence un mercredi 11 décembre 1996, à 23h30. L'Intercity Saint-Gall Genève subit une attaque à main armée en pleine campagne, dans le Lavaux. Quelques 26 sacs postaux sont dérobés, les voleurs parviennent à s'enfuir avec un butin estimé à plusieurs millions. L'inspecteur Valentin mène l'enquête, va-t-il réussir cette fois à élucider l'affaire?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 303

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

À ma famille, source de bonheur et à tous les enquêteurs qui jugent insupportable l’idée de laisser une affaire irrésolue…

Note de l’auteur :

Les faits qui ont inspiré ce roman sont réels. En revanche, les personnages et le développement de l’intrigue sont le fruit de mon imagination. Dans la réalité, les auteurs de cette affaire hors norme n’ont jamais été identifiés.

I

Dimanche 8 novembre 1998

Un rayon de soleil éclaire doucement le visage du malade. À cet instant, Valentin Rosset voit s’éteindre la lueur dans les yeux du vieil homme qui lui fait face. La vie s’apprête à le quitter sur la pointe des pieds. Valentin détourne son regard pour le poser sur les mains de son père, trop grandes, tavelées, désormais inutiles.

C’est un jour d’été indien et pourtant Valentin grelotte. Il lui a fallu tant d’années pour prendre conscience de la fragilité humaine, de la fuite du temps et du déclin qui l’accompagne, mais il lui a suffi d’un rayon éphémère pour raviver sa conscience. Son père le regarde avec tendresse, car il sent poindre ce désarroi. Son fils tente de donner le change par un sourire contraint. Il y a tant de choses qu’ils ne se diront jamais.

Dehors, le ciel est limpide malgré les nuages qui s’accumulent. Il est bien tard pour se rendre compte qu’il va perdre, sous peu, son père qui était son meilleur ami. Valentin Rosset se trouve à la moitié de sa vie et son chemin, il va devoir le poursuivre seul. Toutefois, il ne se sent ni bien ni mal. Il ne se sent plus. Il oscille entre petites joies et tristesse en tentant d’équilibrer vie de famille et activité professionnelle sans remous excessifs. Ce quotidien, dénué de passion, a peu à peu tari la source dans laquelle il puisait sa joie de vivre. Seul son père a perçu ce mal-être latent mais Valentin n’a jamais pu lui ouvrir, voire entrebâiller la porte pour laisser entrer un rai de lumière sur ses zones d’ombre.

À regret, il quitte celui qui l’aura protégé jusqu’à la fin, ce père qui lui murmure d’une voix résignée à l’accent des souffrances infinies : « Je me sens mieux » et « ça va aller ». Son fils sait où ce prétendu mieux le conduira sous peu. Il l’embrasse, marmonne « à tout bientôt », car il espère de toutes ses forces le revoir en vie.

Une fois, peut-être deux…

Il a congé, ce dimanche. Mais à quoi sert un repos quand tout en soi se délite ? Il sait aussi qu’un ciel dégagé exacerbe les chagrins. À la sortie de l’autoroute, Valentin Rosset enclenche le clignotant à droite en direction du Centre de la Blécherette. Il a quitté un cube de béton pour en rejoindre un autre, le siège de la Police de sûreté ; sa résidence principale en quelque sorte.

Valentin est perçu comme quelqu’un de sensible, peut-être trop pour exercer un tel métier. Pourtant, cette fragilité atypique pour un flic représente aussi une force. Elle lui permet de sentir là où d’autres se concentrent uniquement sur les faits. Son émotivité lui a pourtant joué bien des tours, jusqu’à parfois occulter l’essentiel puis, l’emmener de temps à autre sur des chemins de traverse. Pour cette raison, l’inspecteur Rosset n’a pas le sentiment d’être un flic brillant ou considéré comme tel. Il n’a jamais aspiré à le devenir. Seule compte pour lui, une certaine idée de la justice, celle de débusquer la vérité avec humanité et de voir sereinement, chaque matin, le reflet de son visage dans le miroir de sa salle de bains.

Lundi 9 novembre 1998

Comme chaque jour, son horloge biologique, d’une précision helvétique, l’a réveillé aux aurores. Une heure plus tard, Valentin Rosset aperçoit déjà les antennes du Centre de la Blécherette transpercer le ciel incandescent. La journée sera chaude pour la saison et cette douceur insolite apportera probablement son lot de misères. Souvent, hausse du mercure et criminalité suivent une courbe parallèle. D’aucuns, parmi ses collègues les plus bornés, en déduiraient que les Massai commettent plus de méfaits que les Inuits. Cette pensée le ramène à ce voisin de bureau qui l’indispose. Dans une heure, Samuel Rochat, de quinze ans son cadet mais selon lui né vieux, le rejoindra avec ses certitudes sur la nature humaine.

Samuel Rochat, fils de darbistes1, a, par un étrange mimétisme, hérité des caractéristiques de la Vallée de Joux où il est né. Il peut paraître froid, voire glacial, comme ses lacs en hiver. Quant à son ouverture d’esprit, elle se trouve confinée entre le Mont Tendre et le Risoux. Un esprit narquois trouverait sans doute l’inspecteur Rochat taillé pour son métier, il est disponible, courageux mais obtus et parfois xénophobe. Seules les personnes issues de sa chère Vallée trouvent grâce à ses yeux. Le col du Mollendruz franchi, sa bienveillance se dissipe telles les écharpes de brume enveloppant les sapins. S’ajoute l’incommensurable fierté de porter le même prénom que le créateur de l’hymne vaudois. Le choix de ses géniteurs d’appeler leur rejeton Samuel, n’a sûrement pas été innocent. Le père officie comme premier ténor à la vénérable chorale du Brassus.

La connivence entre les « Ro-Ro », comme les surnomment malicieusement leurs collègues, n’est guère au rendez-vous, car tout les oppose, même physiquement.

Malgré sa quarantaine bien entamée, Valentin Rosset ne paraît pas son âge. De taille moyenne, il a gardé une certaine sveltesse et sa démarche tonique dégage une énergie juvénile. Doté d’une chevelure sombre, parsemée de fils d’argent aux tempes – premiers témoins des turpitudes vécues – et d’yeux gris-bleu où filtre un mélange de nostalgie insondable et de détermination, il sait user de son charme avec opportunité. Il se plaît à attribuer ce penchant à ses ancêtres vénétiens.

En revanche, Samuel Rochat, véritable spécimen du Suisse aux bras noueux, montre la vigueur des montagnards ayant vécu toute leur enfance au grand air. De haute taille, massif, poil clair et front prématurément dégarni, il émane de lui une force tranquille, non dépourvue de ruse. Elle lui vaut, associée à la rudesse de ses propos, une réputation d’efficacité et d’intransigeance. Malgré cette virilité assumée, on décèle parfois une faille dans cette cuirasse de testostérone : un regard ingénu, presque vulnérable, lui donne une candeur quasi enfantine qu’il ne parvient pas toujours à cacher.

Si la complicité entre ces deux inspecteurs aux profils si différents n’est pas au rendez-vous, ils s’en accommodent à défaut de s’en satisfaire. Un témoin attentif dirait qu’avec un peu plus d’écoute de part et d’autre, ces deux-là pourraient s’entendre. Mais Samuel Rochat ne trouve pas toujours les mots justes pour dérider un collègue plus âgé qui peine, lui aussi, à partager son ressenti.

Pourtant, une semaine plus tôt, Rochat lui a demandé, du bout des lèvres, si « ça allait », suite à l’hospitalisation de son père. Rosset, laconique, avait grommelé « comme un lundi », car il avait perçu, peut-être à tort, un manque de compassion. Chez les poulets, lorsque la connivence bat de l’aile, l’efficacité s’en ressent. Les « Ro-Ro » ont beau être tenus individuellement pour deux flics efficients, ils ne parviennent pas à former une équipe complémentaire.

Lorsque Samuel Rochat apparaît à sept heures tapantes avec un petit air que ce n’est pas le jour, Rosset se résigne à vivre des instants pénibles. Son collègue a l’air chagrin et la mine chiffonnée des lendemains d’hier. « Il a sans doute rabâché jusqu’à plus d’heure ses thèmes favoris : immigration, mendicité et laxisme des autorités », suppose son aîné piquant.

Valentin Rosset, volontiers taquin, salue souvent l’arrivée de son collègue en entonnant « Rochat, un nouveau jour se lève ». Cette référence à l’hymne vaudois a le don d’agacer un jeune inspecteur qui peine à se mettre au diapason des facéties de son aîné.

Rosset n’a toutefois pas l’esprit farceur, ce matin-là. L’image de son père alité reste collée sur une des parois de son cerveau. Il peine à se concentrer et son voisin ne lui est d’aucun secours pour épancher sa peine. La sonnerie du téléphone le sauve de la mélancolie qui le gagne, tout en lui faisant craindre un appel de l’hôpital.

– La Centrale. Il y a eu des coups de feu à Renens. Selon les voisins, une dispute conjugale aurait dégénéré et le couple serait retranché dans l’appartement. Le détachement d’intervention rapide, déjà requis à Payerne, n’est pas disponible pour l’instant. Il vous faut y aller.

* * *

Vendredi 13 novembre 1998

La cérémonie touche à sa fin. Valentin Rosset entend vaguement Aznavour l’exhorter à l’emmener au pays du soleil. Cette chanson, son père la fredonnait souvent. Il songe qu’il conjugue déjà ces instants de tendresse paternelle à l’imparfait. Valentin a quarante-cinq ans mais c’est toujours trop tôt pour être orphelin.

Ce vendredi 13, un soleil insolent écrase les bâtiments sans grâce du crématoire de Montoie mais Valentin a malgré la chaleur le cœur en hiver. Un autre soleil, celui de son père, va se consumer derrière les parois grises. Comme un gosse désemparé, l’âme en miettes, il assiste, aux côtés de sa famille, toute en pleurs et désarroi, au défilé de connaissances venues rendre un dernier hommage au défunt.

Son père, il l’a longtemps cru éternel. De ce roc présumé indestructible, il ne restait, ces derniers mois, qu’un tissu prêt à se déchirer, juste quelques fils reliant encore cet être usé aux siens. Hier matin, Alexis Rosset a préféré vivre à jamais en lui et quitter ce monde discrètement, sans vouloir déranger quiconque ; à l’image de sa vie. Une existence qu’il avait consacrée aux siens avec humilité, générosité et tendresse. Manœuvre, il travaillait dur pour permettre à ses enfants d’accéder aux études et leur offrir des choix de vie que la guerre lui avait refusé. Lorsqu’il avait appris qu’un cancer des poumons le rongeait, son père lui avait juste murmuré avec un doux sourire résigné : « Je suis né sous ce signe et il m’accompagnera jusqu’à la fin ».

Valentin va s’efforcer d’oublier son chagrin en s’étourdissant, dès lundi, dans son activité professionnelle. À quoi bon ressasser des pourquoi, s’interroger sur la vie qui fuit, regretter les non-dits, s’apitoyer. Le travail a le don d’anesthésier la tristesse. D’autres misères à venir lui feront vite comprendre que c’est le lot de chacun de voir un jour s’éloigner des êtres chers, même si la détresse d’autrui n’apaise rien.

Soudain, la vue de Samuel Rochat, bras droit immobilisé dans une orthèse, le perturbe et lui rappelle l’événement survenu en début de semaine. Rochat, gêné, s’approche et marmonne : « Valentin, je suis vraiment désolé ». Un simple hochement de tête lui répond.

Rosset se dit alors que les malheurs ne viennent jamais seuls et qu’il n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour les voir s’accumuler. Il en veut presque à son collègue de lui rappeler, par sa présence, leur bévue et les risques encourus.

Revenu brusquement à la réalité face au cortège de visages affligés, Valentin se sent soudain dépossédé de son chagrin, sourd à la douleur de ses proches, vide de tout sentiment. Il perçoit son cœur, tel un corps étranger, se couvrir d’un linceul glacé. Une fois encore, il se protège en refoulant sa vraie nature, juste pour démontrer aux autres sa capacité à surmonter un chagrin indicible. Il est de cette génération où un homme ne pleure pas, un flic encore moins. Il faut être seul, le soir, pour se laisser aller.

Un torrent de larmes noie son âme et personne ne peut venir les assécher.

1 Darbiste : dissidents religieux acquis aux doctrines de John Nelson Darby prônant un calvinisme rigoureux.

II

Mercredi 23 décembre 1998, 19h00

« Je n’arriverai jamais à m’y faire », pense Mustapha Garbi devant son plat de spaetzle. Non seulement la nourriture lui semble peu engageante, mais ce n’est rien à côté de l’accent guttural du sommelier. Il lui a fallu une éternité pour saisir que la Bratwurst est non seulement une saucisse mais aussi la spécialité de la région.

Seul à une table du buffet de la gare de Saint-Gall, l’employé postal picore dans son assiette puis, l’appétit venant, trouve finalement la saucisse à son goût. Il a beau être musulman, il estime que le fait d’être né à Lyon, le dispense de suivre les préceptes coraniques. D’ailleurs, il a un faible pour l’andouillette servie dans un de ses chers bouchons. En fait, Mustapha n’aspire qu’à une chose : être déjà le lendemain pour se retrouver dans les bras de sa chère Amal aux « États-Unis », quartier lyonnais où il a toujours vécu.

Le repas terminé, le jeune homme pianote sur son portable. Un doux sourire accompagne sa dextérité. Puis il se lève et sort du restaurant. Comme chaque mercredi à 19h30, l’employé postal longe le quai n° 1 où l’Intercity 744 l’attend. Il a bu un peu trop de vin mais se trouve une excuse : « Il fallait bien faire passer la Bratwurst ».

Parvenu en queue de convoi, Mustapha déverrouille la porte coulissante du wagon postal avec une clé carrée et la referme derrière lui. Puis, il s’installe dans un siège près d’une fenêtre. Dans un peu plus de quatre heures, il atteindra Genève, avant de rejoindre Lyon au volant de sa vieille Peugeot. Cette routine dure depuis cinq mois. Pourtant ce soir-là, il rêve d’un avenir différent.

* * *

L’Intercity 744 roule en direction de Zurich. À l’intérieur du wagon postal, vingt sacs scellés sont empilés sur des rayons. Malgré le bruit monotone du train, Mustapha Garbi n’arrive pas à somnoler. Il n’a pas l’habitude de boire de l’alcool et ce soir, il a forcé la dose. Son esprit vagabonde. Il laisse ses pensées monter à bord, rêve par la fenêtre. Il songe à sa vie future, à Amal, à l’enfant qu’elle porte. Dans six heures, il la retrouvera et la nuit brumeuse s’effacera par enchantement. Il la trouve belle, Amal, avec ses yeux de miel et son teint de pain d’épice. Il aime la surnommer Miss États-Unis avec cette fierté propre aux jeunes mâles quand ils suscitent des regards envieux.

Déjà, le convoi ralentit. Mustapha chasse ses rêveries langoureuses. Il est 20h53 et l’Intercity arrive à Zurich. Pour l’ambulant, l’heure est venue de vérifier les récépissés accompagnant le chargement.

* * *

À 22h13, le long serpent de 350 mètres entre, comme chaque soir, en gare de Berne. Sa composition est immuable : une locomotive RE 4/4 II, suivie de douze wagons de première et deuxième classe, séparés par celui du restaurant et enfin, en queue de train, deux voitures sans voyageur : l’une achemine des marchandises, l’autre, transporte des sacs postaux. Ce dernier wagon renferme de l’argent liquide et des papiers valeurs provenant du Tessin et de Suisse allemande, auxquels viennent s’ajouter des envois similaires déposés en cours de trajet.

À Berne, Mustapha Garbi enregistre l’arrivée de quatre sacs supplémentaires. Il en ignore le contenu mais s’étonne de voir des valeurs sans doute importantes traverser quotidiennement la Suisse impunément, sans surveillance particulière. « Dans mon pays, même les supermarchés disposent d’un système de sécurité plus performant », pense l’ambulant français en hissant les quatre sacs sur le rayonnage.

Pourtant, il ne s’en soucie pas outre mesure. Son service prend fin dans deux heures et l’idée du long week-end de Noël qui se profile le fait siffloter quand il inscrit la nouvelle prise en charge.

* * *

En gare de Fribourg, le long convoi s’immobilise au bout du quai n° 2, à la hauteur du panneau A56. Dans cet endroit désert, dépourvu de lumière, la masse imposante de la locomotive paraît surgie d’un film de Melville.

Il est 22h40. Deux sacs-valeurs supplémentaires sont chargés dans le wagon postal. Ils proviennent du local de tri et ont été acheminés par le truchement d’un monte-charge pour atteindre le quai. Cette opération effectuée au moyen d’un véhicule tracteur et d’une remorque se déroule en présence d’un garde de sécurité armé.

* * *

Au même instant, deux hommes longent les quais. Leurs silhouettes se découpent furtivement sur la façade claire d’un entrepôt. Ils marchent d’un pas décidé vers l’avant du train. L’humidité de la nuit luit sur les trottoirs et les caténaires se perdent dans la brume. « Un temps à ne pas mettre le nez à la fenêtre », se dit Daniel Parisod, mécanicien chargé d’acheminer le convoi. Il porte toute son attention sur le chef de train lui donnant l’ordre de départ depuis le quai.

Les deux hommes traversent la voie à contresens, atteignent l’avant du train et pénètrent subrepticement dans la locomotive par la porte arrière.

Quand l’Intercity démarre à 22h48, il embarque à son bord deux passagers clandestins, vêtus de combinaisons sombres, chaussés de bottes de combat et armés.

* * *

À 23h22, l’Intercity 744 ralentit. Il arrive au lieu-dit « Corberon » et comme d’habitude le signal est au rouge, mais parvenu à sa hauteur, la voie redevient libre. Étant légèrement en avance sur son plan-horaire, Daniel Parisod réduit la vitesse. En raison de travaux, celle autorisée dans le tunnel de Puidoux est de 40 km/h, mais c’est à 30 km/h que l’Intercity s’engage dans les trois cent mètres souterrains. Le conducteur fredonne une chanson, car le bout de la galerie annonce pour lui la proche fin de son service. Dans moins d’une heure, il pourra enfin se reposer.

Cette perspective apaisante s’efface brusquement à la sortie du tunnel de Corberon. Il voit deux hommes, cagoulés et armés de pistolets, faire irruption dans sa cabine de pilotage. L’un d’eux se glisse derrière Parisod, lui pose le canon de son arme sur la nuque en lui criant : « Fais pas le con ! ». Le second se poste à sa droite, côté montagne, muni d’un talkie-walkie. Il est 23h28. L’Intercity 744 est passé aux mains des truands qui, guidés par radio, déterminent le lieu où Parisod doit stopper le convoi. Leurs regards décidés et le contact froid du pistolet sur sa nuque annihilent chez le conducteur toute volonté de résistance. En tremblant, il obéit aux ordres des malfrats. Il ralentit progressivement son convoi pour l’arrêter à l’endroit désigné par une lampe éclairant le ballast. Cette manœuvre exécutée, Daniel Parisod sent sa respiration retrouver un rythme décent. Mais ce soulagement ne dure pas. Il est emmené sans ménagement dans le compartiment des machines derrière le poste de pilotage. Menotté à une barre métallique, il implore ses agresseurs de le laisser en vie. L’un d’eux le fait taire en lui assénant un violent coup à la tempe avec la crosse de son pistolet.

Les deux braqueurs sortent ensuite de la locomotive par la porte d’accès à la cabine, puis se perdent dans les vignes embrumées jouxtant la voie ferrée.

* * *

Dans un des wagons de première classe, Anne Prahin, présentatrice vedette du journal télévisé, regarde sa montre. Il est déjà vingt-trois heures trente et le train est à l’arrêt. « Avec le retard pris à cause de ces travaux d’entretien, je ne verrai pas mon lit avant deux heures ! », se dit-elle. Puis, elle jette un coup d’œil distrait par la fenêtre. Un brouillard dense recouvre tout Lavaux, à tel point qu’il humidifie la vitre extérieure. « Autant être là que sur le chantier ! », pense la journaliste, avant de se replonger dans sa lecture.

À Lausanne, l’employé de la Télécommande CFF constate que l’Intercity ne progresse plus, car il n’a pas franchi le signal d’entrée de Grandvaux. Ce retard injustifié lui paraît anormal. Il tente à plusieurs reprises d’obtenir une liaison avec le chef de convoi.

Ces appels restent sans réponse.

* * *

Seul dans son wagon postal accroché en queue de convoi, l’ambulant constate, lui aussi, l’arrêt du train. C’est la première fois que l’Intercity 744 stoppe à cet endroit. Il imagine même que cela pourrait être dû au geste d’un désespéré s’étant jeté sous le train à l’approche de Noël. Cette pensée morbide le fait frissonner.

Depuis que sa fiancée est enceinte, Mustapha ne porte plus le même regard sur ses semblables. Le rire d’un enfant l’émeut, la vision d’un mendiant lui arrache parfois une larme sous la paupière. Il a bien changé, le petit voyou des « États-Unis ». Cette métamorphose, il la doit à Amal. Elle lui a appris l’amour des autres, l’estime de soi et surtout de croire en la vie.

Inquiet, l’ambulant se dirige vers la fenêtre côté lac, observe la voie, sans rien remarquer de spécial. Puis il traverse le wagon pour atteindre la porte principale, côté montagne. Soudain, il entend des bruits de pas sur le gravier du ballast, suivis de coups répétés, frappés à la porte du wagon. Mustapha regarde le loquet de sûreté cassé. Le vantail s’ouvre brusquement en coulissant. Quatre hommes cagoulés et armés lui font face.

Le premier l’empoigne brutalement et le menace avec une arme de poing en lui disant d’une voix déterminée : « Où est le fric ? » Dans le même temps, deux complices se dirigent immédiatement vers les sacs postaux. Quand son agresseur le relâche, un autre individu plus frêle, s’approche de l’ambulant. Sans raison, il le frappe au visage en lui répétant : « Le fric, le fric ! ». Mustapha, sous le choc, ne répond pas. Son agresseur l’emmène vers le bureau, veut le mettre à genoux, mais soudain l’ambulant résiste. Personne, même dans les quartiers chauds lyonnais, ne lui a fait subir un tel affront. Il se dégage, frappe violemment le truand en plein visage, lequel, surpris, recule sous le choc et va s’encastrer contre la paroi du wagon. Ivre de rage, Mustapha s’approche et empoigne son agresseur au cou. Soudain, une détonation vrille ses tympans, suivie d’une terrible brûlure qui le projette violemment en arrière. Il porte la main à sa poitrine, la retire. Elle est poisseuse et il n’arrive pas à empêcher le sang de couler à flots de son thorax. Il s’affaisse, puis sent son agresseur s’acharner sur lui en le frappant à coups de pied. Déjà la douleur s’estompe.

À cet instant, Mustapha prend conscience qu’il n’entendra jamais son enfant l’appeler papa.

* * *

Dans l’Intercity à l’arrêt, Jacques Pittet, chef du train, se trouve dans le fourgon à bagages accroché devant le wagon postal. Il entend des pas sur le ballast, un bruit d’ouverture de porte, suivi d’un claquement sourd semblable à un coup de feu. Il sort du wagon de marchandises prudemment et aperçoit, à une trentaine de mètres, trois individus cagoulés jetant des sacs du haut d’un muret sur le chemin vicinal situé en contrebas.

Apeuré, Jacques Pittet se cache. À l’abri derrière un wagon, le chef du train veut avertir la Centrale de Lausanne. Il met la main dans sa poche, une fois, plusieurs fois, jure intérieurement.

Il a oublié son portable.

* * *

Pendant ce temps, En formant une chaîne humaine, les membres du commando vident le wagon postal de son chargement. Les sacs-valeurs sont entreposés dans des véhicules stationnés sous un petit tunnel surmonté par la voie ferrée.

Trois voitures quittent peu après les lieux par l’étroite route viticole parallèle à la ligne ferroviaire, puis disparaissent dans la nuit brumeuse. Il est 23h30. L’opération a duré à peine huit minutes. Tout s’est parfaitement déroulé.

* * *

Jacques Pittet, affolé, court vers l’avant du train pour rejoindre la cabine de pilotage. Parvenu dans la locomotive, il découvre dans le local des machines son mécanicien menotté, à demi conscient et saignant à la tête.

En hâte, le chef du train revient sur ses pas, s’engouffre dans le wagon-restaurant, emprunte le téléphone mobile d’un des serveurs et peut enfin alerter la Centrale des CFF.

Sur l’écran tactile, il lit 23h40.

Après avoir donné l’alarme, le chef du train se rend en queue de convoi. Il est sans nouvelles de Mustapha Garbi. Il pénètre avec appréhension dans le wagon postal par la porte laissée ouverte, puis balaie l’intérieur avec le faisceau de sa lampe de poche. Rien. Jacques Pittet, avance, pas à pas, peu rassuré. Tout se fige, sauf la nuit qui circule dans ses veines. Soudain, il entend un murmure, une plainte étouffée à travers la cloison. Il la contourne, entre dans le bureau, l’éclaire en tremblant.

Sous la lumière vacillante, un corps inerte, bras écartés, gît dans une mare de sang. Jacques Pittet tressaille. Il s’approche, ne sait pas quoi faire. Un râle le surprend et lui arrache le cœur. Il s’agenouille près du blessé, prend son pouls, sent la vie qui fuit. À travers ses larmes, il voit le jeune homme tenter de relever son torse. Jacques Pittet glisse une main sous sa nuque. Avant de pencher sa tête et cesser son combat, dans un ultime effort, l’ambulant gémit : « Je n’aurais pas dû ».

* * *

Ce soir-là, vers vingt heures, Valentin Rosset rentre chez lui plus tôt qu’à l’accoutumée. Il trouve sa fille en train de réviser ses devoirs scolaires. Cette vue lui rappelle une blague récurrente : les enfants de flics sont de bons élèves, car ils font leurs devoirs jusqu’à ce que leur père rentre. À cette aune, Sandrine doit être première de classe, médite l’inspecteur mi-figue mi-raisin. Cette pensée le renvoie à sa vie. Il n’a vu ni sa fille grandir ni sa femme se lasser à force d’attentes. Tout à son travail, il n’a pas pris la peine de s’attarder sur ces petits riens qui n’en sont pas. Les sentiments de son épouse se sont-ils lentement flétris sans qu’il n’y prête attention ? Par confort ou lâcheté, il chasse vite ce doute insidieux.

Valentin apprécie le bonheur simple d’une soirée tranquille. Dehors, la brume masque les arbres du Bois-Mermet. Seul le halo d’un projecteur de la prison voisine perce timidement l’obscurité, juste une auréole vacillante dans le brouillard épais. Il songe un instant à son collègue Rochat, apparemment remis de sa blessure, qui s’apprête à effectuer sa première permanence depuis l’agression dont il a été victime. Il en éprouve presque de la compassion, ce qui l’étonne. Depuis peu, Valentin travaille en autarcie, évitant d’impliquer son vis-à-vis qu’il sent fragilisé. Hier matin, il a reçu un appel anonyme lui indiquant qu’un gros coup allait être commis sous peu. L’appel a été enregistré par la Centrale mais l’auteur a pris soin de masquer sa voix et n’a pu être identifié. Rosset a tu ce renseignement à son vis-à-vis pour ne pas lui procurer un stress supplémentaire avant sa nuit de permanence.

Valentin s’installe devant la télévision pour se changer les idées. Après le journal de la météo, il zappe tant et plus. Devant l’écran, l’ennui le gagne vite. La télévision n’a jamais été sa tasse de thé. Il lui préfère la lecture d’un bon bouquin qui l’aidera à trouver le sommeil. Ses choix se veulent romanesques. Il aime les envolées lyriques. Les Garcia Marquez, Cohen et autres Gary, ont sa préférence. Ce soir-là, il relit quelques pages des Racines du ciel. Puis, il pose son livre, pensif, sur une phrase : « Ce n’était que la nuit africaine avec son allure de femme voilée… ».

Valentin ne sait pas encore que ces treize mots vont longtemps rester gravés dans sa mémoire.

* * *

Depuis sa blessure survenue le 9 novembre, l’inspecteur Rochat a changé. Ses convictions sur la délinquance et la répression qu’elle mérite, se terrent dans l’angle mort de ses pensées. Il a suffi d’un instant d’inattention pour prendre la mesure du fil ténu séparant le bien du mal, l’ombre de la lumière. Samuel se sent sale, pleutre, presque l’égal de ces délinquants qu’il méprisait, il y a peu.

Voilà plus d’un mois qu’il se mure dans un silence pesant, fuit le regard des autres, n’ose même plus affronter le sien en se rasant. Certains soirs, quand les heures s’alignent et le mal-être s’aiguise, il en veut à Valentin d’avoir perçu son immaturité en le mettant à nu. Samuel regrette surtout de lui avoir laissé endosser toute la responsabilité de son erreur par crainte ; celle de perdre son travail et de voir ternir sa réputation de fiabilité.

Le geste de son aîné se voulait pourtant altruiste mais il le considère désormais comme un cadeau empoisonné, car il a engendré en lui cet acide qui le ronge. Depuis peu, il doute du métier qu’il a choisi et de sa future capacité à débusquer la vérité. C’est dans cet état d’esprit qu’il va reprendre son activité, en se disant que les blessures invisibles sont toujours les plus longues à guérir.

Les soirs de permanence, Samuel Rochat se couche tard, car il déteste être dérangé dans son premier sommeil. Plus d’un mois s’est écoulé depuis le coup de feu essuyé à Renens et il redoute l’appel lui demandant d’intervenir sur les lieux d’un crime. Sa blessure au bras, somme toute bénigne, a guéri rapidement. Plus insidieuse est l’angoisse occasionnée par cet événement. L’inspecteur de trente ans a failli y laisser sa peau. C’est bien jeune pour mourir. Depuis, il sent son courage s’effilocher et il doute de sa capacité à affronter à nouveau une telle situation. Sa xénophobie, en revanche, s’est renforcée. Le fait que son agresseur, un Cap-Verdien, n’ait pas exprimé le moindre regret, n’y est sans doute pas… étranger.

En cette soirée maussade, Samuel Rochat, célibataire endurci, se sent pour la première fois de sa vie à la croisée des chemins. Son avenir policier n’est plus celui dont il avait rêvé. N’a-t-il pas sacrifié une partie de sa jeunesse en se berçant d’illusions ?

C’est en proie à ce doute que l’inspecteur rejoint sa chambre à coucher.

* * *

Samuel Rochat se retourne dans son lit sans trouver le sommeil. Il pense à son collègue Rosset. Malgré leur manque d’atomes crochus, il lui reconnaît le mérite de lui avoir sauvé la vie. S’il exècre le Valentin railleur, voire blessant, il l’a découvert loyal dans la mesure où il a assumé seul sa bavure de Renens. Samuel s’en veut d’avoir mal fouillé le forcené en l’introduisant dans le local de garde-à-vue. Il en a d’ailleurs payé le prix, tout comme Rosset d’ailleurs. Son aîné fait l’objet d’une enquête administrative en cours qui va sans doute lui coûter une promotion pourtant méritée.

Pour retrouver la sérénité lui faisant défaut, Rochat se promet de rétablir la vérité. Demain, il demandera un entretien au commissaire Sutter. Même si se confier à celui qu’on surnomme le Poireau, en raison d’une houppe récalcitrante de cheveux blancs surmontant un visage au teint olivâtre, le répugne au plus haut point, il doit le faire ; pour Rosset et surtout pour lui. C’est sur ces bonnes résolutions qu’il sent enfin le sommeil le gagner.

* * *

Les trois véhicules gravissent la route du Tronchet. Parvenus sur le replat, ils tournent à droite, puis s’arrêtent devant une villa cossue, en apparence inhabitée. L’un des passagers, tout de sombre vêtu, se rend vers la boîte aux lettres, prend une clé et ouvre la porte d’un garage. Les véhicules y entrent à tour de rôle.

La porte refermée, aucune lumière n’est visible. La brume envahit la colline, noie les champs environnants. Une atmosphère ouatée enveloppe la villa. À l’intérieur, six hommes, vêtus à l’identique, déchargent les sacs dans une buanderie attenante au garage.

Puis, un des six hommes ouvre la lanière en cuir du premier sac en jute. Celui-ci ne contient que des papiers administratifs. La déception se lit sur les visages. Plusieurs lettres découvertes émanent d’une police cantonale mais ce pied de nez n’a pas l’heur d’amuser les truands. Le deuxième sac contient, lui aussi, du courrier sans valeur. Quand ils ouvrent le troisième bagage, la tension est à son comble.

« Ce fils de pute avait parlé de vingt-cinq millions ! » rugit un des braqueurs. Les vingt-six sacs, vidés de leur contenu, contiennent un peu plus de six cent mille francs, soit à peine le remboursement des efforts investis en surveillances, déplacements et achats de matériel.

« Il va rien nous rester ! » pleurniche un petit noiraud aux yeux de cocker. « Toi, tu te la coinces ! », hurle celui qui doit être leur chef en pointant un index sur sa poitrine. « Tu nous as foutu dans une belle merde en fumant ! ».

Le jeune voyou n’ose pas soutenir le regard de ses complices, il baisse la tête et cache maladroitement sa lèvre tuméfiée.

* * *

Ce que craignait Samuel Rochat est arrivé. Dans son premier sommeil, il a de la peine à réaliser que la sonnerie ne provient pas de son réveil. Il somnole encore quand il répond. La centrale l’avise qu’un train a été attaqué sur la commune de Riex, au kilomètre 9.600 de la voie ferrée. Cette information stupéfiante lui fait l’effet d’une douche glacée. Pour un retour aux affaires, il pouvait espérer mieux. Rochat regarde sa montre. Il est presque minuit. Il s’habille avec des gestes d’automate, l’esprit vide.

Quinze minutes plus tard, il roule en direction de Belmont. La radio lui apprend que deux patrouilles de gendarmerie et un conducteur de chien ont été dépêchés sur les lieux ainsi que les spécialistes de l’identité judiciaire. Deux jeunes inspecteurs ont aussi été appelés en renfort. Enfin, il comprend que l’officier de service va le rejoindre. « L’affaire doit être grave pour que le commissaire Sutter décide d’intervenir. Le Poireau n’a pas la réputation de briller par son engagement sur les scènes de crimes », relève Rochat sans aménité.

Sur la route de Puidoux, Samuel Rochat s’emporte contre ce brouillard l’obligeant à rétrograder. Après une colline, il continue son chemin vers l’Est dans un vallon couvert de vignes. Cent mètres plus bas, il tourne à droite au lieu-dit : Rosset. « Valentin ne serait pas de trop ! », maugrée-t-il à la vue du panneau. Soudain la route rétrécit et longe la voie ferrée. Après cinquante mètres, les lumières de la locomotive, puis celles du convoi, percent enfin la brume. L’Intercity, monstre assoupi, apparaît enfin entre les volutes jaunes du crachin hivernal.

Samuel Rochat parque sa voiture banalisée derrière deux véhicules aux feux bleus clignotants. En contrebas, deux gendarmes disposent des rubalises pour interdire l’accès à la route, dite de Lussy. L’inspecteur constate qu’elle passe sous un petit pont. Au sommet de celui-ci, un policier monte la garde devant un wagon dont la porte est ouverte.

III

Jeudi 24 décembre 1998

Située en lisière d’une forêt assoupie, la maison domine le replat du Tronchet. La brume persistante assourdit le bruit des rares voitures empruntant la route en contrebas. Cinq cent mètres à peine à vol d’oiseau séparent le train de la villa qui sert de refuge aux truands. Deux mondes, coupés par une colline. L’agitation règne sur la voie ferrée entourée de vignes mais juste en-dessus, quelques maisons éparses somnolent dans une campagne où seul le temps semble passer…

En une heure, tout a été nettoyé. La buanderie brille comme un sou neuf. L’argent et les valeurs ont été déposés dans une valise. C’est le chef du commando qui en a la garde. Les vingt-six sacs sont transférés dans un Renault Espace anthracite aux vitres teintées, volé à Morges quarante-huit heures avant l’attaque. Un seul homme monte à bord du monospace.

Quand la porte du garage qui jouxte la buanderie coulisse, un rai lumineux, puis des phares trouent l’obscurité. Une Audi bordeaux, ayant à son bord trois personnes, sort du garage et quitte les lieux. Elle est suivie par le Renault Espace. Enfin, le dernier véhicule, un break Ford Sierra de couleur blanche, sort du garage, roule quelques mètres, puis s’arrête. Le passager ferme la porte du garage et dépose un trousseau de clés dans la boîte aux lettres de la villa.

Plus loin, au carrefour de Forel, le cortège des trois véhicules se disperse pour emprunter des itinéraires différents.

* * *