Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tullinois

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Aucune rencontre n’arrive par hasard. Toutes ont un sens et un but bien précis.

Lorsqu’Henry Laurier, historien, quitte Londres pour revenir au Manoir familial, en Écosse, son chemin croise celui d’un vieil homme, James Sinclair. Une allure inhabituelle, un visage intriguant, un regard perçant… le face à face est inévitable, nécessaire.

Henry fait la découverte d’un journal intime datant du début du XVIIIe siècle… Celui-là même que James Sinclair recherche depuis des mois. Mais pourquoi ? Surtout en sachant que le cahier a appartenu à Abigaël, l’ancêtre en ligne directe de l’historien. Henry est entraîné dans une aventure temporelle des plus imprévisibles. Le contraste est marquant entre la rondeur paisible des paysages d’aujourd’hui et la brutalité des conflits engendrés par les révolutions jacobites de l’époque.

Sa rencontre avec James Sinclair est déterminante pour le sort entier d’un peuple.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Florence Trigaux écrit avec passion depuis qu’elle sait aligner des mots en une phrase. À la suite d’un voyage avec sa famille, Florence commence à s’intéresser à l’Écosse. Elle réalise alors que l’école de magie Poudlard, venant du monde de Harry Potter, est située là-bas. Son amour pour cette nation grandit inévitablement… Elle fait de nombreuses recherches et, de fil en aiguille, écrit un roman complet durant ses deux dernières années au secondaire. Âgée de 17 ans, elle vient de Baie-des-Sables, un petit village à l’entrée de la Gaspésie. Aujourd’hui, Florence est au Cégep de Rimouski, dans le programme Arts, lettres et communication, option création littéraire.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 505

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table des matières

Remerciements

Dédicace

Préambule

1 - British Museum

2 - Le journal

3 - Rose Street Brewery

4 - Le Voyageur

5 - Le clan MacDougall

6 - Une nuit près du Loch

7 - Le prochain Laird

8 - Passé, présent, futur

9 - Laurier

10 - Rêve éveillé

11 - Dunollie Castle

12 - Une hase rousse

13 - Une rencontre inattendue

14 - Professeur Murray

15 - Sens inverse

16 - La mélodie sanglante

17 - Visite inopportune

18 - La montre à gousset

19 - Les annales

20 - Le chasseur

21 - Captive

22 - La cause jacobite

23 - Coup de genou

24 - Archives nationales d’Écosse

25 - Éclair de vérité

26 - Noël

27 - Les huit condamnés

28 - Mémoire

29 - Confidences au clair de lune

30 - Une aide précieuse

31 - Cours d’escrime

32 - Madame de Maintenon

33 - Rencontre d’une Londonienne

34 - Les compétitions dans les Highlands

35 - L’épreuve du guerrier

36 - Un cœur s’éteint

37 - Une demande réitérée

38 - L’approche d’un Roi

39 - La boucle passée du triskell

40 - Épousailles à l’écossaise

41 - Réflexions et mensonges

42 - Le fils du marchand de vin

43 - La pierre de jade

44 - Tempête

45 - La veuve Erskine

46 - Jacques François Stuart

47 - Un échange trafiqué

48 - La vie

49 - La partie gagnante

50 - Le confesseur du Roi

51 - Nouvelle réalité

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada

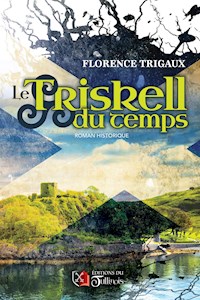

Titre: Le triskell du temps / Florence Trigaux.

Noms: Trigaux, Florence, auteur.

Identifiants: Canadiana 2021004988X | ISBN 9782898090967

Classification: LCC PS8639.R539 T75 2021 | CDD C843/.6—dc23

Auteure :Florence TRIGAUX

Titre :Le Triskell du temps

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire cet ouvrage en totalité ou en partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation écrite préalable de l’auteure, conformément aux dispositions de la Loi sur le droit d’auteur.

©2021 Éditions du Tullinois

www.editionsdutullinois.ca

ISBN papier : 978-2-89809-096-7

ISBN E-Pdf : 978-2-89809-125-4

ISBN E-Pub : 978-2-89809-126-1

Bibliothèque et Archives Nationales du Québec

Bibliothèque et Archives Nationales du Canada

Dépôt légal papier : 2e trimestre 2021

Dépôt légal E-Pdf : 2e trimestre 2021

Dépôt légal E-Pub : 2e trimestre 2021

Corrections grammaticales: Éditions du Tullinois

Illustration de la couverture : Mario ARSENAULT- Tendance EIM

Imprimé au Canada

Première impression : Mai 2021

Nous remercions la Société de Développement des Entreprises Culturelles du Québec (SODEC) du soutien accordé à notre programme de publication.

SODEC - QUÉBEC

Remerciements

J’aimerais témoigner de ma grande reconnaissance envers Monsieur Mario Bélanger pour la méticuleuse révision du manuscrit. Ce roman ne se serait jamais rendu jusqu’ici sans sa précieuse aide. Également, je remercie Madame Diane Fortin pour son regard vigilant sur les dernières coquilles et sa conviction du potentiel du romanLe Triskell du Temps.

Florence

Dédicace

À vous toutes et vous tous qui pourrez vous reconnaître dans un personnage…

Préambule

Ce roman est basé sur des faits historiques qui se déroulent sur deux fronts principaux. Tout d’abord, vous ferez la rencontre de Henry Laurier, un historien contemporain qui découvre le journal de son ancêtre, une femme qui a vécu il y a une quinzaine de générations antérieures et qui a été rendue amnésique suite à un événement trouble. Travaillant pour le compte du British Museum, le jeune trentenaire se voit rapidement emporté dans une aventure mêlée au passé jacobite tel que décrit par son aïeule, Abigaël.

Ensuite, à travers les pages de son cahier de bord, Abigaël vous racontera les aléas de la vie au début du XVIIIe siècle. Le soudain bouleversement causé par sa perte de mémoire révèle un tempérament impétueux, peu conforme aux mœurs de son siècle.

Les années 1700 s’ouvrent sur une union des parlements de l’Écosse et de l’Angleterre, puis se poursuivent par une fusion institutionnelle et économique entre les deux pays. Cette soudaine coexistence se heurtera aux tentatives de soulèvement jacobites. Le jacobitisme, un regroupement qui s’inscrivait dans la tradition catholique, a évolué pour devenir un mouvement politique soutenant Jacques II et sa descendance. Suite à l’ascension du roi protestant Georges 1er sur l’Angleterre et l’Écosse, le mouvement jacobite cherche à faire basculer le pouvoir hanovrien hors de l’Écosse, pour qu’il redevienne le royaume des Stuart.

Dans ce roman, nous délaissons le mythe du fier soldat écossais combattant la couronne anglaise afin de reconquérir l’Écosse au nom de Jacques II, le prince prétendant. La place est laissée à une réalité plus sombre : une Écosse soumise à l’Angleterre sous tous les plans, de l’économie à la culture.

Bien que tous les livres d’histoire sur l’Écosse relatent le terrible et sanglant destin réservé à ce peuple dans la tristement célèbre bataille de Culloden (16 avril 1746), je me suis permis de retourner jusqu’en 1714, un an avant la première des plus influentes rébellions jacobites.

J’ai effectué de nombreuses recherches afin de respecter au mieux le cours réel des événements. Malgré toutes mes précautions, des erreurs peuvent subsister. Ainsi, ce roman trace une voie dans la multitude de possibilités historiques existantes…

Triskell

Provenant du grec «τρισκελης», le mot triskell signifie « à trois jambes ». Ce symbole, comportant trois spirales reliées en un point central, revient souvent dans l’art celtique à l’époque du second Âge du fer (450 à 425 avant Jésus-Christ). Évoquant l’idée d’un cycle, il peut être interprété de plusieurs façons. Par exemple, les trois dieux de la mythologie celtique, soit Lug, Dagda et Ogme. Ou encore, les trois temps, le passé, le présent et le futur. Selon les druides, le Triskell se compose de l’Esprit, de l’Âme et du Corps. Ces trois entités se lient ou se repoussent dans un tourbillon afin d’accéder aux trois « sous-mondes » :Abred, monde palpable où l’Esprit, l’Âme et le Corps sont réunis;Gwenved, monde qui accueille les âmes avant leur réincarnation; etKeugant, monde de l’épanouissement où seul l’Esprit peut pénétrer.

La douleur est aussi nécessaire que la mort.

Voltaire

1 - British Museum

Cet après-midi-là, un homme à la silhouette efflanquée et au visage tanné par les intempéries de ses nombreux voyages se promenait sur le célèbre Waterloo Bridge, à Londres. Par-dessus ses lunettes rondes, le jeune historien contemplait avec appréciation les remous subtils qui se dessinaient à la surface de la Tamise. Malgré le froid mordant et la fine bruine qui tombait sur la ville, Henry Laurier ne pouvait s’empêcher d’esquisser un sourire triomphant. Son long manteau gris, alourdi par la pluie glacée, s’échouait mollement sur ses épaules. Pourtant, aujourd’hui, rien ne pouvait porter entrave à son humeur. En effet, le British Museum avait reçu ce matin même une réponse positive à sa demande de subvention de l’État pour une recherche importante portant sur le nord de la Grande-Bretagne.

Henry Laurier se dirigea d’un pas leste vers le grand marché de Covent Garden, situé à une quinzaine de minutes de son lieu de travail. La bonne nouvelle qu’il venait de recevoir nécessitait une relecture des dossiers concernant l’étude, et il voulait trouver un petit coin tranquille pour le faire. Malgré la densité de la pluie, l’historien tentait de saisir chaque détail des superbes panoramas de Londres, bien qu’il ait souvent parcouru les environs depuis son arrivée dans la ville, il y a plusieurs années de cela.

Le grand marché bourdonnait de gens impatients. Noël approchait et la foule se ruait d’un magasin à l’autre, consommant sans retenue. D’attrayantes décorations aux teintes rouges et dorées étaient suspendues au plafond pour l’occasion. Une lumière chaude baignait la grande place dans une ambiance festive. Le professeur Laurier s’engouffra dans l’un des pubs tranquille qu’il fréquentait souvent dans ce quartier. Il frotta la buée qui s’était formée sur le verre de ses lunettes. Il pensait qu’une bonne tasse de thé chaud ne pouvait que mieux l’aider à réfléchir au déroulement des fouilles à venir.

Le jeune homme s'installa au bord de la fenêtre, comme il en avait l’habitude. Le double vitrage filtrait le bruit provenant de l’extérieur. Peu à l’aise en présence d’une foule, l’historien avait parfois besoin de se couper de l’animation incessante de la ville de Londres.

La serveuse, une jeune femme, s’approcha de lui. Ses longs cheveux bruns étaient maintenus dans un chignon par un large bandeau qui recouvrait ses oreilles et qui laissait s’échapper quelques discrètes boucles isiaques, rappelant à l’historien les coiffures que portaient les divinités féminines de l’Égypte romaine. Son regard sombre se posa sur Henry qui la salua d’un simple hochement de tête. Le professeur la connaissait un peu. Ce n’était pas la première fois qu’il venait dans ce pub.

— Comme d’habitude, Monsieur Laurier ?

— Oui, Anne, merci, répondit-il.

Elle tourna les talons sans ajouter un mot, sachant son client peu bavard. Henry redressa ses lunettes sur son nez aquilin constellé de taches de rousseur. Il sortit ensuite quelques dossiers sur la petite table en chêne fraîchement cirée. De riches arômes de malt se mêlant à une note sucrée de prune flottaient dans l’atmosphère chaude et accueillante du bar.

L’historien travaillait pour le British Museum. Plus précisément, sur la collection centrée sur les traces du passé de la Grande-Bretagne. D’aussi loin qu’il s’en souvenait, Henry avait toujours été un mordu d’Histoire. Cet engouement pour les grands personnages qui ont façonné le monde de jadis l’avait mené tout droit vers la carrière d’historien. Être plongé dans de vieux manuscrits et dans des cahiers de notes à la calligraphie illisible, c’était son domaine, sa passion.

Le jeune homme soupira longuement en contemplant d’un œil distrait le haut sapin de Noël qui se dressait fièrement au centre de la grande place. Il ferma les yeux, tentant de s’imaginer dans une autre vie… À une époque où les prostituées et les pubs malfamés occupaient ce fameux quartier urbain. Dans un tout autre temps, Covent Garden était ce que l’aristocratie d’antan appelait un Red Light District. Dans l’impossibilité d’abolir la prostitution, le gouvernement avait tout de moins tenté de la réglementer. C’était ainsi que des quartiers chauds étaient nés un peu partout en Angleterre. Les maisons closes s’annonçaient par des lanternes rouges accrochées aux devantures des lieux de débauche, d’où l’expression Red Light District.

Anne posa sur la table la tasse fumante de thé vert Earl Grey, ce qui interrompit les pensées du professeur.

— Bon travail, Monsieur Laurier, souffla la jeune femme en lui lançant un clin d’œil.

Elle repartit en coup de vent, faisant tournoyer sa jupe violette aux motifs fleuris. Comme à l’habitude, elle avait déposé les biscuits secs à droite de la théière et la cuillère à gauche.

Henry ouvrit l’un des dossiers qu’il avait apportés. Il ne fut pas surpris de voir le prénom « Anne » dès les premières lignes du texte. Un si court prénom qui a marqué une si grande histoire…

Un prénom de reine. La dernière des Stuart, juste avant l’arrivée du roi Georges 1er, de la Maison de Hanovre. Anne, décrite comme une femme méfiante avec une sensibilité profonde, était l’épouse de Son Altesse le duc de Cumberland. Une protestante sans conteste, en opposition avec son père Jacques II, lui-même catholique. C’était d’ailleurs elle qui avait signé l’Acte d’union des Couronnes et plus tard, en 1707, un deuxième décret concrétisant la fusion entre l’Écosse et l’Angleterre. Le parlement écossais, presque entièrement composé de presbytériens, avait voté pour ce traité. Anne craignait qu’à sa mort, les deux royaumes ne se séparent.

Les guerres de religion secouent le monde depuis le début des premières civilisations. En Angleterre, la Glorieuse Révolution de 1688 avait été, en quelque sorte, l’élément déclencheur de toutes les successions au trône de cette époque… Jacques II avait été contraint à fuir l’Angleterre pour se réfugier en France, les Anglais le chassant en raison de son appartenance à la religion catholique. La sœur d’Anne, Marie II et son époux, Guillaume d’Orange, lui avaient succédé. À la mort de son beau-frère, Anne était montée sur le trône… L’héritier légitime pour la relayer n’était autre que son demi-frère, Jacques François Stuart. Mais, comme le vieux prétendant souhaitait demeurer dans la religion catholique, il avait été exclu de la succession.

En raison de cette situation, c’était Georges 1er, le fils d’une des cousines d’Anne, Sophie de Hanovre, qui avait repris le trône d’Angleterre en 1714.

Très concentré, Henry repoussa un peu le dossier sur la table avant de jeter un regard sur sa tasse de thé, à peine entamée. Il porta le breuvage à ses lèvres avant de grimacer de dégoût. Il était froid... Le jeune homme regarda sa montre et se rendit enfin compte de l’heure tardive. Il rassembla ses affaires prestement avant de quitter le pub, sans oublier de laisser un généreux pourboire à Anne.

Le XVIIIe siècle accaparait tout l’esprit du jeune historien ces derniers temps. Il n’arrivait tout simplement pas à se sortir cette époque de la tête. Henry enfonça dans ses poches ses mains aux longs doigts fins avant de reprendre la route vers son appartement.

Henry avait suivi les traces de son père. Celui-ci était un historien reconnu partout en Grande-Bretagne. Sa mère, quant à elle, était une véritable virtuose du piano et une grande compositrice. Avant même d’entrer à l’université, Henry transportait une réputation durement acquise par ses parents.

Quand Henry entra enfin dans son appartement sur Bloomsbury Street, il s’empressa de sortir du meuble-bar une bouteille de whisky pur malt avant de s’asseoir sans aucune grâce dans un fauteuil.

Le liquide ambré alluma un feu dans sa gorge. Il fit claquer sa langue contre son palais, appréciant le goût salin et tourbeux qui explosa sur ses papilles. Tout en savourant l’eau-de-vie, le jeune homme ferma les yeux. Comme il aimerait être ailleurs ! Partir loin de cette île qui le portait depuis sa tendre enfance. Quitter cette éternelle routine. Il pourrait s’enfuir vers le nouveau continent. Repartir à zéro. Oublier l’historien qu’il était devenu.

Acheter une petite maison à la campagne... et peut-être même fonder une famille ?

Le téléphone résonna, sortant le jeune homme de ses pensées. Il se leva maladroitement, puis décrocha le combiné.

— Professeur Laurier à l’appareil, marmonna-t-il mécaniquement.

— Henry, c’est moi.

— Maman ? Comment vas-tu ?

— Henry…!

Le jeune historien fronça les sourcils, porta le combiné sur l’autre oreille, puis demanda :

— Que se passe-t-il ?

— C’est ton père, Henry. Il est décédé d’un arrêt cardiaque il y a quelques heures, murmura la femme tout en étouffant un sanglot.

Le silence s’installa. Tout se bousculait dans la tête du jeune homme. Un instant, sa vue devint trouble. La pénible vérité s’insinua brutalement en lui, le perturbant avec le même effet qu’un seau d’eau glacée.

— Dis quelque chose, Henry. Je t’en prie, souffla Meredith Jones Laurier, toujours au bout du fil.

— Je prends un billet pour l’Écosse. Je pars dès ce soir.

— Henry, ne sois pas ridicule. Tu as ton travail et…

— Maman, tu ne me feras pas changer d’idée, déclara le jeune historien d’une voix légèrement chevrotante, mais catégorique.

— Je t’attends, soupira la pianiste.

— J’arriverai à la maison au cours de la nuit. Ne t’inquiète pas, conclut-il avant de raccrocher.

Henry n’arrivait toujours pas à y croire. Il réprima une envie soudaine de se resservir un fond de whisky. Boire ne le ferait oublier tout cela que temporairement et il devait se montrer fort. Pour sa mère surtout, qui l’attendait là-bas, au manoir. Le jeune historien monta à l’étage, grimpant les marches promptement.

Emportant avec lui quelques documents historiques et des travaux à rendre, il boucla sa valise. Quelques gestes adroits sur le clavier de son l’ordinateur lui permirent d’obtenir un ticket de train aller simple pour Édimbourg.

Lorsqu’il franchit la porte de son petit appartement londonien, sur Bloomsbury Street, en direction de l’Écosse, Henry ne se doutait certainement pas de tout ce qui allait lui arriver…

Ces Highlands d'Écosse sont une sorte de monde sauvage, rempli de rochers, de cavernes, de bois, de lacs, de rivières, de montagnes si élevées que les ailes du diable lui-même seraient fatiguées s'il voulait voler jusqu'en haut.

Sir Walter Scott

2 - Le journal

Le Manoir Laurier se dressait au commencement d’une plaine écossaise. Construite au XVIIIe siècle, l’imposante demeure à l’architecture néoclassique se mariait à merveille au romantisme de la campagne d’Édimbourg. Issu de l’Antiquité classique, ce style présentait d’harmonieuses proportions ainsi que des frontons et des colonnes rappelant les éléments si caractéristiques de l’architecture gréco-romaine. Un portique ciselé de détails venait compléter le portrait du Manoir. S’étendant sur des centaines d’acres, le domaine Laurier regorgeait, à cette époque de l’année, de champs givrés et de rivières gelées où le ciel orageux se reflétait dans un miroir de glace.

Le teint cireux, les cheveux blancs coiffés vers l’arrière, les yeux et la bouche fermés, on pourrait presque croire que cet homme dormait paisiblement. Mais ses traits semblaient trop détendus et sa peau, elle, trop flasque. Rien à voir avec Christian Laurier, l’homme fier et respectable qu’Henry avait toujours connu.

Il se détourna vivement de cette vue qui le rendait malade. Le père du jeune homme était maintenant inaccessible, inabordable. Henry sentait ses forces faiblir chaque minute. L’ambiance écrasante dans la chapelle de pierre bordant le cimetière familial du domaine Laurier était palpable.

L’historien ne pensait pas pouvoir supporter encore longtemps tous ces gens affluant dans l’édifice religieux pour rendre un dernier hommage à un homme apprécié, disparu soudainement, étendu là dans cette boîte sinistre.

Constamment, on lui disait à quel point son père était un grand homme. Généreux, intelligent, bon. Ces paroles tournaient en boucle dans son esprit, comme le bourdonnement agaçant d’un insecte volant tout près de ses tympans. Il savait qui était son père et, mieux que quiconque, ce qu’il avait réalisé et accompli. L’historien n’avait certainement pas besoin de se le faire rappeler par des gens dont il ne connaissait même pas le prénom.

Henry n’était pas quelqu’un de violent ou d'agressif, mais ces temps-ci, il se sentait à vif. Vulnérable… et terriblement abattu. Une crevasse béante s’était ouverte en lui. Incurable.

Tous ses projets et ses ambitions étaient tombés en poussière le soir où sa mère lui avait annoncé cette terrifiante nouvelle. Et aujourd’hui, il réalisait enfin l’inéluctable…

— Professeur Laurier, je suis heureux de vous voir, déclara une voix bourrue derrière lui.

Un vieil homme, le dos courbé, appuyé sur une canne tordue, le fixait par-dessus de petites lunettes aux verres épais. Ses yeux gris délavé reflétaient une curiosité profonde, comme si le jeune homme était le sujet d’une expérience scientifique importante.

— Je crains de ne pas vous reconnaître, articula finalement Henry.

Le vieux éclata d’un rire rêche et ses yeux se plissèrent comme pour mieux l’examiner. Le jeune homme frissonna, mal à l’aise. Ce vieillard avait quelque chose d’effrayant. L’imposante cicatrice qui barrait sa joue du haut de sa pommette jusqu’à son menton n’arrangeait rien.

— C’est normal, nous ne nous sommes jamais vus. Mon nom est James Sinclair, coassa-t-il en lui tendant la main.

Par réflexe, le jeune historien la saisit. Un sentiment de panique s’éveilla en lui alors que des scènes défilèrent devant ses yeux, aussi claires que s’il s’y trouvait. La vision commença par un Highlander, portant fièrement un kilt aux couleurs flamboyantes. Suivit alors l’image d’un magnifique château de pierre. Puis, l’image vira au rouge et un champ de bataille se matérialisa devant ses yeux. Un énorme corbeau arriva et, au moment où le volatile s’apprêtait à déployer ses longues ailes noires pour foncer sur Henry, celui-ci revint brutalement à la réalité en arrachant sa main de la poigne du vieil homme. Celui-ci le fixait, impassible.

— Veuillez me pardonner, je dois y aller, marmonna rapidement Henry en prenant note mentalement d’oublier ce qui venait de se passer.

Le jeune homme sentait toujours les yeux perçants de James Sinclair lui brûler la nuque alors qu’il se dirigeait à grands pas vers les portes qui menaient à l’extérieur de la chapelle. Quelle sensation déconcertante ! Jamais il n’avait vécu une situation aussi invraisemblable. Un frisson désagréable lui parcourut l’échine.

L’historien entra dans le manoir avec un soupir de soulagement. Il traversa le hall pour se rendre au salon. La pièce dégageait une odeur de fumée, due au feu de bois qui crépitait doucement dans le poêle en fonte. Le Manoir des Laurier se transmettait de génération en génération depuis des siècles. Bientôt, Henry deviendrait le maître des lieux. Malgré l’aspect accueillant et chaleureux des lieux, celui-ci n’avait nullement envie d’y habiter. Trop de souvenirs et de fantômes du passé affluaient de chaque pièce. L’historien laissa ses yeux foncés balayer les murs couverts de tableaux aux couleurs sombres. Il considéra avec attention la char-mante table basse où ils avaient disputé, son père et lui, tant de parties d’échecs. Oubliant les obsèques, le jeune homme monta à l’étage. Il entra dans le bureau de son père, un sentiment de curiosité et d’appréhension surgissant en lui. Tout était pêle-mêle et entassé n’importe comment. Christian Laurier avait sa façon bien à lui de se retrouver dans ce fouillis.

Henry parcourut l’étagère pleine à craquer de livres historiques et de bibliographies d’hommes vieux de plusieurs siècles. Le sol était jonché de documents et de boîtes identifiées par une écriture illisible. Seul le bureau détonnait dans la pièce. Fait de bois de rose, il n’y avait qu’une plume et le précieux cahier de notes du défunt historien posé dessus.

Comme si Henry tenait le Graal entre ses mains, il ouvrit le calepin. Le jeune historien reconnut immédiatement les lettres rondes et soignées de son père, légèrement penchées vers la droite.

Comme d’habitude, Christian Laurier passait d’une époque à l’autre, sans prendre le temps d’inscrire précisément les dates. Pour n’importe qui, ces notes seraient incohérentes et totalement décousues, mais à force de côtoyer son père et de travailler avec lui, Henry avait appris à le déchiffrer. Christian Laurier avait un système bien à lui. Par exemple, lorsqu’on voyait un triangle en haut de la page, on savait qu’il parlait du XVIe siècle.

L’historien reposa le carnet en soupirant. Il se sentait lâche... Lâche de ne pas affronter les gens en bas. Le jeune homme ne s’était jamais senti très à l’aise en présence d’inconnus. Pas qu’il portait un quelconque jugement sur eux. Henry avait du mal à communiquer, par timidité ou tout simplement parce qu’il avait toujours eu l’impression de vivre à un rythme différent des autres. Il pouvait compter sur les doigts d’une main le nombre de personnes en qui il avait confiance. Et l’une d’elles venait de s’éteindre…

Alors qu’il s’apprêtait à retourner au rez-de-chaussée, une des boîtes attira son attention. Petite, blanche, et fermée par un large ruban adhésif, comme celui utilisé pour les déménagements. Elle n’avait rien de plus intéressant que toutes les autres, mais Henry ne put décrocher son regard de la boîte.

Sa curiosité prenant le dessus sur son envie d’aller se servir un verre de cognac, l’historien saisit le coupe-papier en ivoire et l’ouvrit d’un trait. Seul un objet reposait au centre, un modeste livre, recouvert d’une reliure en cuir.

En l’ouvrant, Henry comprit aussitôt qu’il s’agissait d’un journal personnel. Les lettres fleuries étaient facilement lisibles malgré la date où elles avaient été écrites.

23 avril 1714

Le vent glacial me rongeait la peau. J’étais étendue sur le sol froid et blanc. Ma tête m’élançait et mes dents claquaient. J’ai relevé péniblement la tête en essuyant du revers de la main la terre qui recouvrait mon visage. Ou était-ce du sang ? Mes idées n’étaient pas claires et tout était brouillé. Je tentai de me lever, mais une douleur aiguë me fit tourner la tête. Une plaie béante partant du haut de mon genou et allant jusqu’au trois quarts de ma cuisse m’arracha une plainte déchirante. Je commençai à paniquer. Où étais-je ? Je regardai autour de moi, cherchant un quelconque indice. De grands arbres m’entouraient, semblant m’emprisonner avec leurs branchages épais. Ma blessure se vidait toujours de mon sang et je commençais à sentir mes forces m’abandonner. Un garrot. Il fallait que je réalise une pression au niveau de ma cuisse. N’ayant rien d’autre sous la main que ma jupe en lambeau, je déchirai un morceau de tissu pour m’en faire un bandage. Le seul mot qui m’apparaissait à l’esprit à ce moment était survie. Je voulais vivre.

Mais à qui donc appartenait ce journal ? Manifestement, il s’agissait d’une femme. Elle avait dû survivre puisqu’elle avait réussi à écrire ses mémoires. Mû par l’envie d’en savoir plus, Henry se replongea dans la lecture, de plus en plus intrigué.

Mon cœur tambourinait fort contre ma poitrine. Je ne me souvenais plus de rien. Plus aucun souvenir ne daignait se pointer dans mon esprit. Je ne savais même plus mon prénom. Je regardai nerveusement les grands conifères autour de moi, cherchant une solution à ma situation immédiate. Je ne pouvais pas rester ici. Je voyais déjà le soleil descendre dangereusement pour laisser place à la nuit sombre.

Garder mon sang-froid.

C’est tout ce qu’il me restait. J’inspirai profondément et me mis en route, claudiquant lamentablement et grognant de douleur à chacun de mes pas.

— Henry ?

Le jeune homme sursauta avant de fermer brusquement le journal. Il leva les yeux et reconnut aussitôt le visage ovale de sa mère. Ses longs cheveux noirs, striés de gris, étaient maintenus en un chignon sévère, dégageant son cou fin et délicat, comme ceux des cygnes. Ses yeux bleus clairs le scrutèrent de haut en bas.

— Maman, comment vas-tu ? s’enquit Henry.

— Tu devrais venir en bas, les gens commencent à partir, confia-t-elle, en omettant volontairement de répondre à sa question.

— Oui, bien sûr, balbutia-t-il en la suivant dans l’esca-lier.

Henry prit soin de remettre le journal dans la boîte. Il attendait déjà avec impatience le moment où il pourrait se replonger dans la lecture du mystérieux journal.

Un à un, les invités quittaient le manoir.

— J’aimerais vous parler, professeur.

Henry sursauta vivement en reconnaissant cette voix qui lui donnait la chair de poule. Il pivota pour faire face au vieil homme. Celui-ci caressait sa barbe dans un geste pensif, ses yeux gris scrutant avec attention l’expression du jeune homme.

— Monsieur Sinclair, en quoi puis-je vous être utile ? demanda aimablement l’historien.

— Qu’avez-vous vu lorsque vous m’avez serré la main ? souffla le vieillard du tac au tac.

Henry évita son regard perçant, faisant mine de s’intéresser à une peinture accrochée au mur de l’entrée. Qui était cet homme ? Le jeune historien était certain de ne pas l’avoir vu auparavant. Sa large salopette et sa canne tordue détonnaient suffisamment pour que l’œil observateur de l’historien les garde en mémoire.

Qui était-il pour son père ? Un ami ? Un membre éloigné de la famille ? Un collègue ?

— Je ne vois pas de quoi vous parlez, mentit-il.

Le vieux soupira, se courbant davantage sur sa canne. Il semblait porter le poids du monde sur ses épaules et ses yeux reflétaient sa déception.

— Est-ce qu’on pourrait se voir, demain, dix-neuf heures, au pub Rose Street Brewery ?

Il lui tendit un papier cartonné blanc. Henry le saisit et, simultanément, l’image d’un corbeau au plumage noir et brillant lui apparut à nouveau. Le vieil homme lâcha la note et la vision disparut. James Sinclair lui lança un sourire disgracieux, dévoilant ses dents rongées par la pourriture et le mauvais entretien.

— Au plaisir de vous revoir, poursuivit-il avant de tourner les talons.

Henry le regarda partir, essayant d’oublier l’image de cet oiseau prophétique, messager des ténèbres. Le corbeau était présent dans plusieurs cultures. Dans la mythologie celtique, il symbolisait la guerre et la mort. En Angleterre, une légende racontait que tant qu’il y aurait des corbeaux à la tour de Londres, il n’y aurait pas d’invasion étrangère.

Henry soupira bruyamment en se dirigeant vers le salon. Sa mère était là, élégamment assise sur un des fauteuils en cuir, savourant un verre de whisky. L’historien s’appuya au cadre de la porte. Les mains enfoncées dans les poches de son pantalon de haute couture, il observa sa mère, avec une certaine inquiétude.

Meredith Jones Laurier avait toujours été une belle femme. Elle avait relâché ses longs cheveux qui tombaient maintenant en cascade sur son dos. Dans la pénombre de la pièce, son visage reflétait la blancheur du paysage hivernal qu’elle observait à la fenêtre. Ses grands yeux bleus semblaient perdus devant la lande enneigée, fixant inconsciemment les voitures quitter le domaine pour prendre le chemin sinueux qui menait au cœur de la ville d’Édimbourg.

— Tu devrais fermer la porte, le vent est frais, souligna la pianiste.

L’historien obtempéra avant de se tourner vers sa mère.

— Tu m’en veux ? demanda-t-il.

— Je ne vois pas ce que je pourrais te reprocher, mon fils.

— Je t’ai faussé compagnie en plein milieu de la réception, marmonna le jeune historien.

— Henry, je peux m’occuper de moi-même. Quant à toi, tu as ta propre route à tracer.

Elle marqua une pause avant d’enchaîner en soupirant :

— Ton père adorait ce Manoir.

— J’aime cet endroit, moi aussi, souffla enfin le jeune homme après quelques secondes d’hésitation.

— C’est chez toi maintenant.

— Je ne vais pas te forcer à quitter le Manoir, maman. J’ai une maison à Londres, je peux attendre.

— Je ne veux pas rester entre ces murs. Tu vas venir t’installer ici, n’est-ce pas ? Tu n’es pas obligé, tu sais, mais il faudra bien faire un peu de ménage dans tous ces documents et ces livres, là-haut. Je ne crois pas avoir la force de le faire toute seule, murmura la veuve.

Meredith Jones Laurier, toujours forte, toujours respectable… Une véritable lady. Henry connaissait sa mère comme une femme indestructible, prête à surmonter toutes les épreuves. Mais là, les yeux rendus brumeux par l’alcool et les traits ravagés par une profonde tristesse, il avait du mal à imaginer que sa mère se résoudrait à continuer de vivre dans le grand manoir.

— Maman, je vais m’en occuper. Ne te fais pas de souci pour ça. Je peux travailler à distance. Je n’ai absolument rien qui me retienne à Londres. Quand tu seras prête, tu pourras quitter le manoir, entreprendre une nouvelle vie. Je m’occuperai du reste, répondit Henry d’un ton apaisant.

Madame Laurier pencha la tête vers l’arrière en avalant son verre de whisky cul sec. Elle se leva et marcha d’un pas chancelant jusqu’à lui. Henry supposa qu’avant les funérailles, sa mère avait bu plusieurs verres...

— Merci, souffla-t-elle une fois arrivée à la hauteur de son fils.

— Tu devrais aller te reposer.

— Tu as sans doute raison, marmonna-t-elle avant de se diriger vers l’escalier central.

3 - Rose Street Brewery

Les mains enfoncées dans les grandes poches de son manteau, Henry se dirigea sous la pluie battante vers le mystérieux rendez-vous. Il n’avait d’abord pas eu l’intention d’y aller, mais l’atmosphère pesante du Manoir et sa curiosité sans limites l’avaient emporté sur son jugement.

Situé près du majestueux château d’Édimbourg (Edimburgh Castle),Rose Street Brewerysemblait être un endroit charmant, à l’aspectconvivial. Le jeune homme eut une pensée pour Anne, la serveuse du pub londonien, surCovent Garden, où il allait régulièrement après sa journée au musée. En entrant, Henry se sentit tout de suite happé par la chaleur accueillante du pub alors que d’agréables effluves de gin et de whisky venaient déjà lui titiller les narines.Rose Street Brewerycontenait une vingtaine de tables, presque toutes occupées. Les lumières tamisées et le léger fond de jazz donnaient au pub une ambiance feutrée. Henry remarqua rapidement le vieil homme qu’il cherchait, assis à une table au fond, presque invisible dans son long manteau noir. Seuls ses yeux perçaient la pénombre. Tout en repensant aux raisons qui l’avaient poussé à venir à ce rendez-vous, Henry prit place en face de James Sinclair.

— Je ne vous espérais plus, coassa le vieillard de sa voix rauque.

— Il me semble que je suis à l’heure, répliqua l’historien en consultant sa montre.

— Je pensais que vous arriveriez à l’avance.

— Vous vouliez me parler, avança Henry, déjà pressé de quitter cet endroit… Ou plutôt cet homme.

— Une chose à la fois, répliqua Monsieur Sinclair de sa voix bourrue.

Il indiqua à l’un des serveurs de venir. Le vieil homme commanda, puis son attention se porta à nouveau sur l’historien. Celui-ci, perdu dans ses pensées, pianotait nerveusement sur sa cuisse.

— Avez-vous trouvé le journal ?

Henry redressa brusquement la tête, manquant de faire tomber ses lunettes. Le journal ? Comment pouvait-il être au courant ? Partagé entre curiosité et perplexité, l’historien scruta avec attention le visage marqué par les années de James Sinclair.

— Je ne vois pas de quoi vous parlez, déclara-t-il en pesant chaque syllabe.

— Au contraire, vous savez très bien de quoi je parle. Le journal d’Abigaël Laurier, votre ancêtre en ligne directe, professeur.

Ainsi, la femme qui avait écrit ce journal faisait partie de la famille Laurier. L’envie de fausser compagnie au vieillard et de courir récupérer le journal dans la petite boîte blanche traversa l’esprit de l’historien.

— Qui êtes-vous ?demanda finalement Henry.

— Quelqu’un qui veut récupérer ce qui lui appartient.

— En quoi le journal vous intéresse-t-il ?

— J’en déduis donc que vous l’avez trouvé, marmonna James Sinclair,sans répondre à la question.

Même si ce n’était pas une interrogation, Henry hocha lentement la tête en signe d’approbation. Le serveur revint, déposant deux bières d’un brun obscur aux arômes de noisette et de houblon anglais. Le jeune homme laissa l’alcool au goût amer réchauffer sa gorge. Bientôt, un doux feu prit place au creux de son ventre. Le professeur fit claquer sa langue sur son palais avec appréciation.

— Il me le faut, reprit le vieil homme.

— J’avais compris. Ma question maintenant est pourquoi ?déclara le jeune historien d’un ton légèrement sarcastique.

— Le mieux est que je ne vous mêle pas à toute cette histoire, professeur.

— Je ne vous le donnerai pas tant que vous ne m’aurez pas tout expliqué. Ce que j’ai vu en vous serrant la main n’est pas le fruit de mon imagination, répliqua Henry d’un ton ferme, mais calme.

Le vieillard soupira, sa peau ridée et tannée pas le soleil s’étiolant de façon grotesque. Il avait une abondante barbe blanche, encore striée de mèches rousses. Ses yeux gris perle laissaient transparaître une ombre de tristesse, comme si les années l’avaient accablé.

— Même si je vous expliquais, vous ne me croiriez pas !,affirma-t-il.

— Allez-y toujours, proposa Henry à voix basse.

Le vieux soupira à nouveau avant de se lever péniblement. Le jeune homme fronça les sourcils, ne s’attendant pas à ce que James Sinclair mette fin à leur entretien ainsi, sans plus d’explications.

— Où allez-vous ?s’exclama Henry alors qu’il s’apprêtait à franchir la porte du pub.

— Nous nous reverrons bientôt, professeur Laurier, déclara-t-il.

Henry ne comprenait pas. Cette discussion n’avait mené à rien. Pourquoi ce vieil homme tenait-il tant à le voir ? Et pourquoi souhaitait-il récupérer un journal datant de plus de trois siècles ?

La musique donne une âme à nos cœurs

et des ailes à la pensée.

Platon

4 - Le Voyageur

Tout au long du trajet qui le ramenait au Manoir Laurier, Henry tourna et retourna dans son esprit le drôle d’échange qu’il avait eu avec James Sinclair. Visiblement, le vieillard voulait intensément récupérer le journal que l’historien venait tout juste de trouver à travers les multiples boîtes du bureau de son père. Une étrange coïncidence d’ailleurs… Si le jeune homme avait appris quelque chose tout au long de sa carrière, c’était bien que la recherche et l’information élucidaient de nombreux questionnements. Aussi, dès qu’il eut franchi l’imposante porte du Manoir, Henry se dirigea vers le carton contenant le journal. Sans plus attendre, il se laissa choir dans le fauteuil du bureau et commença la lecture.

La petite chaumière que je voyais, là-bas devant moi, me paraissait presque comme un mirage tant elle était inespérée. Ma blessure sur la cuisse avait recommencé à saigner et mon bandage improvisé était maintenant totalement ensanglanté. Ma tête tournait et ma vue s’embrouillait. Je risquais de perdre connaissance… Soudain, j’entendis une voix :

— Mademoiselle ?

Cette voix résonna en moi comme un espoir. J’entrouvris difficilement les yeux, rassemblant le reste de mes forces. Je vis un jeune homme aux cheveux châtain roux et au corps robuste. Il sauta de son étalon aussi noir que le charbon. L’homme fronça les sourcils, puis sembla me reconnaître. En voyant ma blessure et la tache rouge qui colorait la neige autour de ma cuisse, il poussa un juron, puis courut jusqu’à moi, emportant avec lui une sacoche en cuir.

— Qu’avez-vous fait ? s’alarma le jeune Écossais en extirpant une bande de linge propre et un flacon contenant une poudre verte.

— Si seulement je le savais, soufflai-je avant de m’évanouir.

Dans ma demi-conscience, j’ai senti la douceur du vent venir caresser mes cheveux roux et mes taches de rousseur. L’odeur résineuse de la forêt flottait autour de moi. La fraîcheur de la nuit me faisait frissonner.

Soudainement, une tunique rouge est apparue dans mon champ de vision et, simultanément, la lumière apaisante de la lune et des étoiles s’est évanouie. Un sourire sinistre s’est dessiné sur le visage cireux de l’homme. Il a alors sorti une dague. Elle était étincelante, comme pour me narguer. Les bruits habituels de la forêt se sont estompés pour laisser place à un silence inquiétant. L’homme a soulevé son coutelas au-dessus de sa tête… L’arme était tranchante, aiguisée, menaçante.

Je me suis réveillée brusquement, terrifiée. Ce rêve était tellement réel… Je constatai que j’étais à l’intérieur de la chaumière.

Mon souffle était rauque et une sueur froide coulait le long de ma nuque. Mes cheveux collaient désagréablement à ma peau humide. Je regardai autour de moi. Mes yeux croisèrent ceux de l’homme que j’avais rencontré tout à l’heure. Ses prunelles brillaient, reflétant l’orage qui grondait à l’extérieur.

— Bonjour, me dit-il.

— Qui êtes-vous ? murmurai-je.

— Je suis un Voyageur, chuchota-t-il sur le ton de la confidence, grattant sabarbe rousse dans un geste nerveux.

Je fronçai les sourcils, perplexe. Un Voyageur ? Ce terme me disaitvaguement quelque chose. J’essayais de fouiller dans ma mémoire affaiblie, cherchant un indice, mais tout s’envolait aussitôt au moment où je tentais de coller les morceaux de mes souvenirs dispersés.

— Je vous prie de m’excuser, Monsieur, mais je crains ne pas savoir ce qu’est un Voyageur.

C’était au tour de ce Voyageur de me regarder avec un air perplexe. Je crus voir l’ombre du doute passer dans ses prunelles grisâtres avant que celles-ci ne redeviennent impassibles.

— Vous ne vous souvenez de rien ? questionna le jeune homme. Pas même de votre prénom ?

Je secouai négativement la tête, n’ayant pas le courage de répondre de vive voix. Je l’entendis marmonner quelques jurons, l’air sombre.

— Ne pouviez-vous pas perdre la mémoire un autre jour ?

— Qu’est-ce qui m’est arrivé ? demandai-je, effrayée.

— Je ne pouvais pas tomber sur une journée pire que celle-ci, continua le jeunehomme, omettant volontairement de répondre à ma question.

Il tourna en rond, tel un loup autour de sa proie. Il grommela dans sa barbe tout en me lançant des regards empreints d’inquiétude, comme s’il espérait que je recouvre la mémoire d’une minute à l’autre. Perdant de plus en plus patience, je frappai avec violence le ponton du lit pour attirer son attention :

— Vous allez me dire tout ce que vous savez sur moi ! ordonnai-je.

— D’accord. Vous vous appelez Abigaël et vous êtes une Voyageuse.

Henry s’apprêtait à tourner la page quand une petite enveloppe tomba au sol. Elle était coincée entre les pages. Il se pencha pour la ramasser. Elle avait déjà été décachetée. Elle était probablement adressée à Abigaël. À l’intérieur, il n’y avait qu’un petit papier cartonné. En le retournant, une bouffée d’excitation monta en lui. Il s’agissait peut-être d’un portrait d’Abigaël en peinture. Henry ne pouvait cacher son étonnement.

Sur l’image, Abigaël se présentait légèrement de profil. La miniature montrait son visage et le haut de son corps. Vêtue d’une magnifique robe bleue avec des ornements or et argent, la jeune fille était pourvue d’une abondante tignasse rousse et bouclée. Sa peau était si blanche que l’historien se surprit à la comparer à de la neige. Mais, ce qui retint le plus l’attention du jeune homme fut les couleurs de ses yeux… Le gauche bleu, le droit vert. Des iris pairs… Elle possédait une beauté incontestable.

L’historien s’arracha à la contemplation du portrait et poursuivit la lecture des pages du journal. Étrangement, un sentiment de culpabilité l’envahit. Il avait l’impression de violer l’intimité de quelqu’un… même si cela faisait plusieurs siècles que cette personne était décédée.

Ma vue diminuait. Je voyais soudainement tout embrouillé. Une main… Une main menaçante… Elle s’abat sur ma gorge. C’est un homme, avec une tunique rouge, qui tient le couteau. Il bloque ma respiration. Son sourire fend toujours son visage en deux. La rudesse d’un mur de pierre écorche le bas de mes reins. Le goût métallique du sang emplit ma bouche. Un cri déchirant s’échappe de ma cage thoracique. Je sens mes membres ramollir, mes forces me quitter… Je n’ai même plus envie de lutter.

Henry frissonna de terreur en imaginant la scène. Un rêve comme celui-ci ne pouvait pas venir que de l’imagination. Abigaël décrivait cette scène comme si elle s’y trouvait, comme si elle l’avait vécue. L’historien sortit son calepin de notes, coincé dans la poche intérieure de son veston. Déformation professionnelle oblige, il s’empressa d’inscrire quelques repères pour se situer dans le temps si jamais il avait à revenir sur un détail passé. Puis, il reprit la lecture :

Puis, un souffle léger et doux balaya ma nuque. Un souffle d’espoir.

Je me débattais, donnant des coups à l’aveuglette et cherchant à frapper l’homme qui m’assaillait. Je devais réussir, d’autant plus que l’étau au niveau de ma gorge s’estompait un peu.

Seulement, je remarquai trop tard le couteau. Il s’enfonça dans ma cuisse. Je ressentis une douleur vive. Une gerbe de sang m’éclaboussait.

— Mademoiselle ?

La voix de l’Écossais me réveilla et me ramena brusquement à la réalité. Secouée de tremblements, des larmes perlant sur mes joues, je tentai de recouvrer mon calme. D’une voix faible, je murmurai :

— Une tunique rouge a tenté de me poignarder ! Il est peut-être encore dans la forêt ?

L’Écossais soupira, l’air complètement dépassé. Il tapota sur sa cuisse, pris d’une réflexion obsessionnelle.

— Si vous récupériez votre mémoire, vous pourriez encore m’être utile, marmonna-t-il.

Le jeune homme se posta devant moi, une lueur de détermination brillant dans son regard. Il sortit de la chambre avant de revenir quelques minutes plus tard, un cahier à la couverture en cuir dans la main. Il me tendit le livre. Je l’ouvris, mais ne trouvai qu’une série de pages vierges.

— Que me voulez-vous ? questionnai-je.

— Tout ça vous paraîtra fou, Abigaël, mais vous devez m’écouter. Je vous demande de noter avec précision tout ce que vous allez faire, dire, les lieux où vous irez ainsi que les dates. Vous devrez protéger ce cahier coûte que coûte, même au péril de votre vie. Léguez-le à vos enfants, qui le donneront par la suiteà vos petits-enfants.

— Pourquoi me demandez-vous une chose pareille ? m’exclamai-je.

— Je vous demande de me faire confiance. Écrivez en débutant par notre première rencontre, comme un journal.

— Comment pourrais-je faire confiance à un inconnu tel que vous ?

— Abigaël… Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour l’Écosse. Vous êtes une jacobite. Une perte de mémoire ne suffit pas à ternir un cœur entièrement voué à une cause.

— Je ne comprends pas…

— Georges 1er, le fils de la cousine d’Anne, va monter sur le trône. Les Anglais vontnous étouffer jusqu’à ce que les clans s’effondrent pour de bon lors de la terrible bataille de Culloden, le 13 avril 1746.

— Vous êtes complètement fou ! m’écriai-je. Comment pouvez-vous savoir ce qui va se passer… plus tard ?

— Je vous en prie, ayez confiance, implora-t-il, l’air désespéré.

Je réfléchis de longues minutes, pendant qu’il recommençait à faire les cent pas d’un bout à l’autre de la pièce. Je finis par soupirer, vaincue. Comment pourrais-je refuser cette requête étonnante formulée par cet étranger aux abois ?

— Bien, je vais le faire !

Je me redressai péniblement, jetant un coup d’œil à ma cuisse. Celle-ci était enroulée dans un long bandage propre. Je m’appuyai sur le côté du matelas de plumes pour me lever. Je grimaçai de douleur. Mais je pus encore marcher.

— Merci d’accepter, merci énormément, souffla-t-il en me remettant un crayon de plombagine.

Henry se souvint qu’au XVIIe siècle, un important gisement de graphite avait été découvert en Angleterre. À l’époque, les gens trouvaient que ce minerais noirâtre ressemblait particulièrement au plomb, d’où le nom qu’ils lui avaient attribué.

— Croyez-vous être en mesure de monter à cheval ?

Je hochai la tête tout en titubant maladroitement pour quitter la pièce. Je me trouvais dans une maison en bois, bâtie en toute simplicité. Le jeune homme me remit un sac de cuir contenant un peu de nourriture et le cahier vierge. Il me conduisit ensuite jusqu’à l’écurie. Ses yeux parcoururent les stalles. Il saisit enfin les brides d’une magnifique jument blanche tachetée marron. L’Écossais, en bon gentleman, m’aida à grimper sur celle-ci.

— Où sommes-nous ? questionnai-je.

— Inutile de le préciser dans votre journal, ce lieu et cette date ne me seraient d’aucune utilité. Pour votre gouverne, nous sommes le 23 avril de l’an 1714.

Sans plus attendre, l’homme donna une claque retentissante sur la croupe de la jument et celle-ci partit au galop.

Je fus moi-même surprise par mes habiletés à diriger le cheval. La sensationde savoir quoi faire au bon moment et à la bonne fréquence semblait presque innée. Je n’arrivais pas à réfléchir correctement. Ce n’est que vers le milieu de l’après-midi que je décidai de m’arrêter pour prendre une pause et faire boire la jument dans le ruisseau. Je glissai mes mains dans le liquide cristallin. L’eau était glacée et me picotait le bout des doigts. Jeprofitai de l’occasion pour manger une bouchée et me désaltérer.

Je me penchai au-dessus du ruisseau, observant avec attention l’image qui s’y reflétait. Cheveux roux, un œil vert, l’autre bleu. Je n’avais pratiquement rien, seulement les vêtements que je portais, un petit sac en bandoulière et une dague, dissimulée dans la jarretière de ma robe.

On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter.

Emmanuel Kant

5 - Le clan MacDougall

24 avril 1714

Territoire des MacDougall

Pas après pas, péniblement, j’ai gravi cette colline qui ne semblait pas avoir de fin. J’ai tiré la jument derrière moi, celle-ci ne pouvant me porter en raison du versant trop à pic de la montagne. Mon ventre criait famine et une sensation de brûlure envahissait chacun de mes muscles malgré le froid hivernal qui régnait. Une ambiance palpable m’entourait, comme si l’air était saturé d’énergie. Mes jupes étaient collées à mes jambes par l’humidité et la transpiration. Mon corset, lui, me serrait les côtes. Dans un grand soupir de soulagement, j’arrivai enfin au sommet.

Je profitai d’une vue à couper le souffle. Dans le ciel, de lourds nuages cotonneux s’entassaient comme pour empêcher le soleil de venir caresser la Terre de ses rayons. La lande, couverte d’un épais tapis de bruyères, présentait un relief imprévisible. Au loin, j’observais un glen profond où une rivière aux remous agités coule vivement. J’ai repéré un pin blanc à ma gauche et me suis installée à proximité en resserrant mon châle en laine autour de mes épaules.

Alors que mon esprit commençait tout juste à s’échapper dans les méandres du sommeil, des bruits de pas et des hennissements de chevaux me firent sursauter. Instinctivement, mes doigts se sont refermés sur le manche de mon coutelas et j’ai bondi debout sur le sol. J’ai cligné plusieurs fois des yeux avant de me rendre compte qu’un petit groupe d’hommes se dressait devant moi, me regardant curieusement. Le premier, un homme aux cheveux bruns et aux oreilles décollées, arborait un air hostile. Près de lui, un jeune garçon agitait nerveusement son glaive dans sa main, semblant presque trépigner d’impatience pour l’utiliser. Le plus grand, un vieux Highlander au visage marqué par les années, révélait une expression fervente. Derrière, un grassouillet au teint livide me pointait du doigt avant de murmurer dans un couinement aigu :

— Dame blanche…

— Ne soit pas impoli, Robert, asséna le vieil homme, en ne prenant même pas la peine de dissimuler son exaspération.

— Une peau si pâle et des yeux si étranges ne peuvent appartenir qu’à une sorcière, Harry, affirma ledit Robert en effectuant un signe de croix avec empressement.

— Qui es-tu, « nighean » ? s’enquit le Highlander en ignorant sciemment le commentaire de son partenaire.

Lors de ses années d’études à l’université, Henry avait appris un peu le gaélique écossais. « Nighean » signifiait « jeune fille ». Alors qu’il repensait à ses anciens cours, un détail attira l’œil de l’historien sur une fine inscription au bas de la miniature d’Abigaël. Elle était datée du 8 mai 1715, soit un peu plus d’un an après la prose que le jeune homme était en train de lire présentement. Henry évaluait qu’Abigaël était alors âgée d’environ dix-sept ou dix-huit ans.

— Je m’appelle Abigaël.

Maintenant, ils en savaient autant que moi sur ma propre personne.

— Abigaël, répéta l’homme brun qui portait un kilt rouge vif.

— Vous êtes-vous égarée ? Vous pouvez nous suivre, nous allons à Oban.

Henry prit rapidement en note cette dernière information. Oban… Petite communauté écossaise, située dans le comté d'Argyll. Elle ne devait pas compter plus de 800 habitants à l’époque. Charmant et de petite taille, ce village se trouvait à un peu plus d’une heure de Fort William.

— C’est très aimable à vous, mais je préfère poursuivre ma route seule, déclarai-je d’un ton que j’espérais neutre.

— Ce n’était pas une proposition, Mademoiselle, poursuivit le prénommé Harry d’une voix basse et calme, rappelant le souffle imparable d’une brise écossaise lors des chaudes nuits d’été.

Doutant de ma capacité à raisonner ces brutes écossaises, je réfléchis aux différentes possibilités qui s’offraient à moi pour leur fausser compagnie. La jument à la robe baie n’était qu’à quelques pas. Elle grattait paisiblement le givre pour libérer quelques pousses rêches.

— Il n’y a rien qui m’oblige à vous suivre ! affirmai-je en me décalantdiscrètement vers l’animal.

Comme s’il avait prévumon geste, le jeune homme qui semblait prêt à m’égorger un peu plus tôt, s’avança, déposant sa large main sur le museau de ma jument. Il caressa affectueusement la petite demi-lune blanche qui se dessine entre ses yeux écartés.

— Belle jument, très calme, commenta-t-il en hochant de la tête avec une moue approbatrice.

— Qui êtes-vous ? murmurai-je.

—Mon nom est William Thomas MacDougall, fils de John William Alexander MacDougall et héritier des terres de mon clan.Voici Robert Cumming, Keith MacDougall,et finalement, Harry MacTavish MacDougall.

Les quatre hommes s’inclinèrent respectueusement. Je profitai de ce court instant de distraction pour m’enfuir, mon coutelas toujours en main. J’entends l’un d’eux grogner quelque chose de peu commode en gaélique. Mon cœur commence à pulser avec rapidité alors que je distingue déjà les pas précipités de William qui se rapproche un peu plus chaque seconde. Ma blessure me fait terriblement souffrir. Les branches des arbres me fouettent le visage et je ne sens plus le bout de mes doigts tant le froid est glacial. Dans ma course désespérée, je trébuche dans mes jupes et un bruit d’étoffe déchirée dévoile ma cuisse ensanglantée. La plaie s’est rouverte. William m’aperçoit et court jusqu’à moi. Il me lance d’abord un regard consterné, mais finit par hausser les épaules, ne posant aucune question. Rapidement, il arrache un bout de son plaid et appuie fermement sur la blessure pour mettre fin au saignement. Il s’apprête à me soulever, mais je l’arrête au dernier moment en m’écriant :

— Je suis certaine d’être plus lourde que vous !

Il esquisse une moue sarcastique.

— Si seulement vous pouviez vous voir, répliqua-t-il.

Nous rejoignons le sommet de la côte et je dois, malgré mes dernières protestations de pure circonstance, continuer avec eux.

— D’où venez-vous ? demanda le vieux Harry MacTavish MacDougall.

— Je ne vois pas en quoi cela vous concerne, fulminai-je.

— Écoutez, Mademoiselle, nous pouvons très bien faire ce que l’on veut de vous, alorssoyez aimable, grogna-t-il.

J’inspirai profondément avant de lui lancer le regard le plus noir que j’avais en réserve. Légèrement bedonnant, Harry MacDougall portait une barbe blanche, soigneusement tressée, qui contrastait avec son teint hâlé et ses yeux sombres. Son nez aplati cachait presque sa lèvre supérieure, donnant l’impression qu’il était constamment en colère.

— Si seulement je le savais…, murmurai-je.

— Que voulez-vous dire ?

— Je viens de la Nouvelle-France, du Nouveau Continent, mentis-je.

— Vraiment…, déclara-t-il, l’air sceptique.

— Quand allons-nous nous arrêter ? Je suis épuisée, demandai-je précipitamment, voulant m’échapper de ce sujet particulièrement glissant.

— Nous ne pouvons pas faire de pause pour l’instant. Nous sommes à découvert et n’importe qui pourrait se trouver derrière ces rochers, sans que personne ne soit au courant.

Je frissonnai imperceptiblement alors que la sensation d’être observée grandissait en moi. Le fait de les avoir accompagnés n’était peut-être pas la pire des idées… Je ne pus m’empêcher de lancer des regards méfiants vers la pente abrupte dissimulée derrière de hauts rocks et un boqueteau d’arbres sans feuille.

— D’ici la tombée de la nuit, dans environ deux heures je dirais, nous croiserons Beag Creige, continua-t-il. C’est une falaise possédant deux côtés plats. S’il y a des ennemis, ils ne pourront pas nous attaquer de dos.

— Vous semblez savoir ce que vous faites, me contentai-je de dire.

— Ce n’est pas la première fois que nous travsersons ces lieux. Vous êtes sur les terres du clan MacDougall, en avez-vous seulement conscience ?

— Pour être honnête avec vous, je n’en avais pas la moindre idée avant de vous rencontrer, déclarai-je sèchement.

Si Harry MacDougall était surpris, il ne le laissa pas paraître, car il continua de diriger imperturbablement son cheval. D’ail-leurs, le vieux Highlander s’éloigna pour rejoindre Keith, légèrement en retrait du reste du groupe.

— Est-ce ma mort que vous venez annoncer ? me demanda alors Robert Cumming en menant son cheval à la hauteur de ma jument.

Je lui lancai un regard de biais. Momentanément, je fus frappée par sa ressemblance avec l’espèce porcine. Homme dodu au teint rose et au nez retroussé, ses épais cheveux gras collaient à sa petite tête ronde.

— Je ne suis ni sorcière, ni fée, ni déesse, marmonnai-je en guise de réponse.

— Cette cape grise que vous portez ne trompe pas ! Je pré-viendrai le château du danger auquel il est exposé. J’entends déjà vos hurlements lugubres et vos sifflements annonciateurs d’une mort certaine résonner dans mon cœur…

Agacée par son monologue sombre, je galope un peu plus loin, là où le jeune MacDougall, William, trotte paisiblement. Je desserre ma prise des brides de la jument et mes épaules s’affaissent. Je la sens se calmer. Je n’avais pas remarqué qu’elle était aussi nerveuse.

— Tout va bien, murmurai-je à son oreille.

Je claque trois fois ma langue et la jument stoppe sa marche rapide pour un petit trot. Décidément, j’ai le tour avec les chevaux. La voix de William me sort de mes pensées. Je sursaute légèrement avant d’éviter de justesse un trou béant sur le bord de la route.

— Je vois que vous savez parler à un cheval.

— Ne vous sentez pas obligé d’entretenir une conversation, Monsieur MacDougall, répliquai-je du tac au tac.

Il parut surpris, mais se ressaisit aussitôt.

— Appelez-moi William.

— Je préfère m’en tenir à Monsieur MacDougall.

Henry ne pouvait s’empêcher d’admirer le caractère explosif de la jeune fille. Mais c’était là un jeu dangereux auquel Abigaël se livrait. Si les Highlands sont aujourd’hui une destination de choix pour une escapade touristique, ce n’était certainement pas le cas au début du XVIIIesiècle. Région à la réputation indigente, sauvage et hostile, l’Écosse n’était pas reconnue pour son côté accueillant. Ces terres méconnues et étrangères, en raison de leur localisation, étaient de surcroît habitées par des gens aux mœurs barbares et à la langue inintelligible. C’était d’ailleurs surprenant de trouver une Écossaise comme Abigaël, lettrée et instruite… Dans les Highlands, à cette époque, rares étaient les femmes sachant lire ou écrire. Peu d’entre elles pouvaient aspirer à déposer leurs mémoires dans un journal. L’homme décidait, la femme acquiesçait. La supériorité de l’homme était incontestable… Une évidence ! Soumises, les Écossaises se contentaient d’obéir, que ce fût à leur conjoint ou à leur père. Force était d’admettre que l’impulsivité de la jeune fille semblait énigmatique dans les hautes terres écossaises.

Mon agressivité était peut-être injustifiée, mais je ne voulais en aucun cas m’attacher à cette bande de brutes écossaises. Je me suis tournée discrètement pour observer la réaction de William. Son visage était neutre, avec peut-être une pointe d’amusement.

Ses cheveux, consciencieusement tressés, étaient maintenus par un vieux ruban noir. Il avait des yeux verts, pétillants d’intelligence et un nez légèrement retroussé. Comme les autresMacDougall de cette petite troupe, son visage ciselé exposait des pommettes saillantes et un front haut. Sa chemise de lin blanc, trempée par les trombes d’eau qui étaient tombées avant ma capture, épousait comme une seconde peau ses larges épaules et son corps svelte. Son kilt aux couleurs des MacDougall, souillé par la boue, pendait sur ses cuisses. Il portait de hautes bottes de cuir dévoilant uniquement ses genoux noueux. Son coutelas, attaché à sa ceinture, n’était jamais bien loin de sa main et son épée, solide et probablement très tranchante, ne quittait pas sa taille, de même que son sporran et son pistolet. Une seule choseaccrocha mon œil : le reflet éclatant du soleil qui effleurait le crochet qu’il avait en guise de main gauche.Comment l'a-t-il perdu ? Lors d'un combat...? Ou tout simplement dans un malheureux accident ?

Henry se remémora la pochette de cuir et de fourrure que chaque Écossais portait à sa ceinture autrefois. Le sporran était un sac souvent fabriqué à partir d’une peau de blaireau ou de lapin et utilisé comme porte-monnaie ou petite sacoche. Il se demandait bien ce que contenait celui de William. Des livres sterling écossaises ? Des balles pour son pistolet ? Ou encore, une flasque de whisky ?

— Pourriez-vous m’éclairer sur les raisons de votre amuse-ment ? défiai-je William en constatant le rictus moqueur qui ne quittait pas ses traits.

— Vous êtes beaucoup trop audacieuse pour une femme, surtout de votre âge !

— Je vous ferais remarquer qu’il ne doit pas y avoir beaucoup de printemps qui nous séparent, répliquai-je, piquée.

— Certes, mais vous êtes une femme. Qui plus est, une jeune fille perdue sur des terres qui ne vous appartiennent pas.

Un moment de flottement survint. Je cherchais les mots les plus justes pour exprimer ma pensée. Je finis par inspirer longuement, comme pour me donner du courage, avant de demander de ma voix la plus claire et assurée :

— Qu’est-ce qui fait qu’un homme aurait un jugement plus estimable que celui d’une femme ?

Il sembla pris de court au premier abord, mais ses traits se durcirent déjà deux secondes plus tard. Il me lança un regard de biais avant de déclarer d’un ton sec :

— Une jeune fille de bonne éducation ne pose pas de questions… Et encore moins à ce sujet.

—