8,99 €

Mehr erfahren.

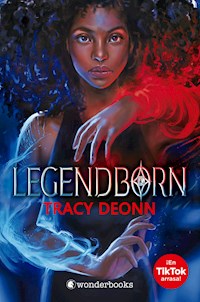

- Herausgeber: Wonderbooks

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Legendborn

- Sprache: Spanisch

Cuando las sombras se alcen, también lo hará la luz. Tras la misteriosa muerte de su madre, Bree Matthews decide alejarse todo lo posible de sus recuerdos y se matricula en un programa para adolescentes con talento en la Universidad de Chapel Hill. Por fin, parece que la vida le sonríe… Hasta que, en su primer día, es testigo de un ataque mágico. De pronto, Bree se sumerge en un mundo de demonios que se alimentan de energía humana. Descubrirá a una sociedad secreta de estudiantes descendientes del rey Arturo que dan caza a estos seres y un mago manipulará su memoria para hacerla olvidar. Pero cuando los recuerdos de Bree reaparecen, la joven no se detendrá hasta averiguar la verdad sobre la muerte de su madre y los secretos de la enigmática orden. Finalista de los premios Hugo y Locus. Ganadora de los premios Ignyte y Coretta Scott King.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 832

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Libro 1

Tracy Deonn

Traducción de Aitana Vega

Contenido

Página de créditos

Legendborn

V.1: junio de 2022

Título original: Legendborn

© Tracy Deonn Walker, 2020

© de la traducción, Aitana Vega, 2022

© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2022

Todos los derechos reservados.

Publicado mediante acuerdo con New Leaf Literary & Media, Inc. a través de International Editors’ Co.

Ilustración de cubierta: HillaryWilson

Adaptación de cubierta: Taller de los Libros

Corrección: Alexandre Denis López Calvo

Publicado por Wonderbooks

C/ Aragó, 287, 2.º 1.ª

08009, Barcelona

www.wonderbooks.es

ISBN: 978-84-18509-38-4

THEMA: YFH

Conversión a ebook: Taller de los Libros

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.

Legendborn

Cuando las sombras se alcen, también lo hará la luz

Tras la misteriosa muerte de su madre, Bree Matthews decide alejarse todo lo posible de sus recuerdos y se matricula en un programa para adolescentes con talento en la Universidad de Chapel Hill. Por fin, parece que la vida le sonríe… Hasta que, en su primer día, es testigo de un ataque mágico. De pronto, Bree se sumerge en un mundo de demonios que se alimentan de energía humana. Descubrirá a una sociedad secreta de estudiantes descendientes del rey Arturo que dan caza a estos seres y un mago manipulará su memoria para hacerla olvidar. Pero cuando los recuerdos de Bree reaparecen, la joven no se detendrá hasta averiguar la verdad sobre la muerte de su madre y los secretos de la enigmática orden.

Finalista de los premios Hugo y Locus

Ganadora de los premios Ignyte y Coretta Scott King

«Legendborn es un cautivador libro de fantasía moderna que habla sobre historia y poder, y Deonn es una autora a la que hay que seguir de cerca.»

Kiersten White, autora best seller del New York Times

«Perfecta para los fans de Cassandra Clare y Kiersten White, el retelling de la leyenda artúrica que ofrece Tracy Deonn es único y está lleno de magia y sentimiento. ¡Un debut brillante!»

Ashley Poston, autora best seller de Geekerella

«Un retelling de la leyenda artúrica que añade asientos a la Mesa Redonda e invita a nuevos lectores a encontrarse a sí mismos en su universo. […] Un relato moderno sobre el duelo, el poder y el autodescubrimiento.»

Dhonielle Clayton, autora best seller del New York Times

«Legendborn es una lectura embriagadora y electrizante. […] Este libro te cautiva, página a página, hasta que descubres que, en realidad, te ha liberado.»

L. L. McKinney, autora de la serie Nightmare-Verse

#wonderfantasy

Para mi madre

Prólogo

El cuerpo del agente de policía se desdibuja antes de volver a enfocarse.

No lo miro directamente. Soy incapaz de enfocar nada de lo que hay en esta sala, pero, cuando intento mirarlo, su cara se vuelve borrosa.

La placa, la chapa rectangular con su nombre, el alfiler de su corbata. Todos los detalles metálicos de su pecho ondean y destellan como las monedas de plata que se lanzan al fondo de una fuente. Nada en él me parece sólido. Nada me parece real.

Sin embargo, no es eso en lo que pienso. No puedo.

De todas maneras, todo se vuelve irreal cuando llevas tres horas seguidas llorando.

El policía y la enfermera nos conducen a mi padre y a mí a una sala diminuta con las paredes de color verde menta. Ahora están al otro lado de la mesa y dicen que van a «explicarnos la situación». No me parecen reales, igual que la «situación» que pretenden explicar.

No lloro por la muerte de mi madre ni por mí misma. Lloro porque unos desconocidos del hospital, una enfermera, una médica y un policía que no la conocían, hayan sido quienes más cerca estaban de ella cuando murió. Cuando pierdes a alguien cercano, te toca aguantar a unos desconocidos explicándote cómo tu pesadilla se ha vuelto realidad.

—La hemos encontrado en la ruta 70, hacia las ocho —dice el policía.

El aire acondicionado se enciende. Los intensos olores a jabón de manos hospitalario y a limpiasuelos nos azotan la cara.

Los oigo hablar de mi madre en pasado, la persona que me trajo al mundo y dio forma a mi presente. Hablan en pasado de mi corazón, que palpita, sangra y se desgarra, justo delante de mí.

Es una violación en toda regla.

Las palabras de estos desconocidos uniformados son desgarradoras, pero solo hacen su trabajo. No puedo gritar a la gente que solo hace su trabajo, ¿verdad?

Sin embargo, quiero.

Mi padre está sentado en una silla de vinilo acolchado que cruje cada vez que se inclina hacia delante para leer en el papel los párrafos escritos con letra pequeña. ¿De dónde ha salido todo ese papeleo? ¿Por qué tiene a mano los documentos para tramitar la defunción de mi madre? ¿Por qué están preparados, si yo no lo estoy?

Mi padre pregunta, firma, parpadea, respira y asiente. No sé cómo consigue funcionar. La vida de mi madre se ha terminado. ¿No debería ocurrir lo mismo con todo lo demás?

Tras una colisión, se quedó atrapada dentro del sedán familiar, con el cuerpo medio estrujado bajo el salpicadero. Estuvo sola hasta que un buen samaritano, seguro que muy asustado, vio su coche volcado en el arcén.

Un hilo rojo como la sangre conecta las últimas y desmedidas palabras que le dije a mi madre, la noche anterior al accidente, con otra noche de febrero. Una noche en la que mi mejor amiga, Alice, y yo, sentadas en el sótano de la casa de dos pisos de sus padres, decidimos que el Programa Universitario de Admisión Temprana de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill es nuestro sueño. «Los estudiantes de instituto más brillantes tendrán la oportunidad de obtener créditos universitarios en la UNC en el transcurso de dos años, experimentar la vida en las residencias y volverse independientes». Al menos, eso decía el folleto. Para Alice y para mí, dos chicas pertenecientes a una minoría, el Programa de Admisión Temprana era la oportunidad de escapar de nuestro pueblecito rural de Carolina del Norte. Para nosotras, implicaba ideas y aulas más grandes, una aventura. Habíamos rellenado las solicitudes juntas, y juntas entramos en la oficina de correos de Bentonville después de clase para meter los sobres en el buzón. Si nos aceptaban en el programa, nos iríamos del instituto de Bentonville y nos mudaríamos a una residencia universitaria a cuatro horas de casa, lejos de unos padres que nos controlaban tanto que a veces ni siquiera podíamos respirar.

Una década antes de que yo naciera, mi madre había sido estudiante de la UNC. Una científica en ciernes. Esa historia me la habían contado cientos de veces. También había visto las fotos en las que aparecía con sus gafas protectoras posando junto a sus elaborados experimentos, con vasos de precipitados y pipetas de vidrio. En realidad, la culpa era suya, por haberme metido la idea en la cabeza. Al menos, es lo que me decía a mí misma.

Las cartas llegaron ayer. Los padres de Alice sabían que se había presentado. Se emocionaron como si los hubieran aceptado a ellos.

Sabía que mi caso sería diferente. Me había presentado a espaldas de mi madre, segura de que, cuando tuviera la carta y me admitieran, abandonaría la necesidad de tenerme cerca en todo momento. Le entregué el sobre azul y blanco de la universidad y sonreí como si fuera un trofeo.

Nunca la había visto tan enfadada.

Mi cerebro no acepta que mi cuerpo esté aquí sentado y no para de analizar las últimas treinta y seis horas mientras intenta comprender cómo ha llegado a esta sala de hospital.

Anoche, mi madre me gritó algo acerca de la confianza, la seguridad y las ganas de crecer. Yo le solté algo sobre la injusticia, los méritos personales y la necesidad de alejarme de los caminos de tierra.

Esta mañana: seguía echa una furia cuando he despertado. Así que me he jurado que no le hablaría en todo el día. En ese momento, me sentía bien.

Hoy: ha sido un martes normal y aburrido, salvo por cargar con la cantinela obstinada de «ya hablaremos luego».

Esta noche: terminó de trabajar y condujo de vuelta.

Después: un coche.

Ahora: una sala verde y pálida que huele a desinfectante y me quema la nariz.

Para siempre: la certeza de que «ya hablaremos luego» no es lo mismo que «nunca más hablaremos».

El hilo hasta el mes febrero se cierra con fuerza a mi alrededor como si no fuera a respirar nunca más, pero, no sé cómo, el policía sigue hablando, vibra y resplandece.

El aire a su alrededor parece vivo. Como si estuviera imbuido de magia.

Sin embargo, cuando todo tu mundo se derrumba, la magia carece de importancia.

Tres meses después

Parte 1

La Orden

1

Un estudiante de primero corre envuelto por la oscuridad y se lanza por un acantilado en mitad de una noche iluminada por la luna.

Grita y los pájaros que dormitaban en las ramas de los árboles salen volando. El sonido resuena en la pared de roca que bordea la cantera del Eno. Las luces siguen el cuerpo en movimiento, un batiburrillo de brazos y piernas que se agitan en el aire hasta caer al agua con un chapoteo. Desde la línea del acantilado, treinta estudiantes vitorean y gritan; su alegría se entremezcla con los pinos. Como una constelación móvil, haces de luz en forma de cuña recorren la superficie del lago. Todo el mundo contiene el aliento. Todos los ojos buscan. Esperan. Entonces, el chico sale del agua con un rugido y la multitud estalla.

El salto de acantilado es lo que los chavales blancos del sur consideran una noche de diversión, una combinación de imprudencia rural, una linterna en el bolsillo como precaución y un reto. Es imposible apartar la vista. Cada carrera hace que los pies me acerquen un poco más al borde. Cada salto a la nada y cada momento de espera antes de la caída me provocan una chispa de anhelo salvaje en el pecho.

Reprimo el sentimiento. Lo encierro y lo sepulto con tablas.

—Tiene suerte de no haberse roto las piernas —masculla Alice con su suave acento.

Bufa y se asoma por el borde para ver cómo el sonriente saltador se agarra a los salientes de piedra y a las lianas expuestas para trepar por la pared rocosa. Tiene el pelo pegado a la sien, liso y negro como el carbón. La cálida y pegajosa caricia de la humedad de finales de agosto se hace notar. Ya tengo los rizos recogidos lo más lejos posible de la nuca, así que le entrego la goma extra que llevo en la muñeca. La acepta sin decir nada y se hace una coleta.

—He leído sobre la cantera mientras venía de camino. Cada pocos años, alguien se hace daño, se cae en las rocas o se ahoga. No vamos a saltar y se hace tarde. Deberíamos irnos.

—¿Por qué? ¿Te molestan los mosquitos? —Aplasto el diminuto zumbido que le ronda el brazo.

Me fulmina con la mirada.

—Me siento insultada por ese pobre intento de desviar la conversación. No es digno de una mejor amiga. Te despido. —Alice quiere especializarse en Sociología y, después, tal vez entrar en Derecho. Me ha sometido a interrogatorios desde que tenemos diez años.

Pongo los ojos en blanco.

—Me has despedido como mejor amiga unas cincuenta veces desde que éramos niñas y siempre me contratas de nuevo. Este trabajo da asco. Recursos humanos es una pesadilla.

—Sin embargo, siempre vuelves. Las pruebas, aunque circunstanciales, demuestran que te gusta el trabajo.

Me encojo de hombros.

—No pagan mal.

—Sabes por qué no me gusta estar aquí.

Lo sé. No es que hubiera planeado infringir la ley la primera noche en el campus, pero, después de cenar, la oportunidad se presentó bajo la forma de Charlotte Simpson, una chica que conocíamos del instituto de Bentonville. Asomó la cabeza en nuestra habitación antes de que hubiéramos terminado de deshacer las maletas y nos exigió que la acompañásemos para salir de fiesta. Después de pasar dos años en el Programa de Admisión Temprana, Charlotte se había matriculado oficialmente como estudiante de la UNC este año y, por lo visto, se había convertido en una juerguista en toda regla.

Durante el día, el parque estatal del río Eno está abierto para hacer senderismo, acampar y navegar en kayak. Sin embargo, si te cuelas después de que se cierren las puertas, como han hecho todos los presentes, es probable que se considere allanamiento. No es una actividad en la que participaría en circunstancias normales, pero Charlotte me explicó que la noche previa al comienzo de las clases es especial. La tradición marca que algunos alumnos de último y penúltimo curso organicen una fiesta en la cantera. ¿Otra tradición? Que los de primero salten por el acantilado al lago rico en minerales que hay en el centro. El parque se encuentra a caballo entre los condados de Orange y Durham, al norte de la autopista 85, a unos veinticinco minutos del campus. Charlotte nos ha traído en su viejo Jeep plateado y, durante todo el trayecto, he sentido la presencia de Alice a mi lado en el asiento trasero, incómoda por la ilegalidad de la situación.

La risa desenfrenada del saltador se asoma por el acantilado justo antes que su cabeza. No recuerdo la última vez que me reí así.

Bajo la voz en un suspiro dramático.

—¿No te gusta porque va contra las normas?

Los ojos negros de Alice me fulminan desde detrás de las gafas.

—Que te pillen fuera del campus por la noche supone la expulsión automática del programa.

—Tranquila, Hermione. Charlotte dice que un montón de estudiantes lo hacen todos los años.

Otro saltador atraviesa el bosque a la carrera. Una fuerte salpicadura. Vítores. Alice señala con la barbilla al resto de estudiantes.

—Eso es cosa suya. ¿Por qué quieres estar aquí?

«Porque ahora mismo no soporto quedarme en la habitación sin hacer nada. Porque, desde que mi madre murió, hay una parte de mí que se muere por romper cosas y gritar».

Levanto un hombro.

—¿Qué mejor manera de empezar una aventura que con un poquito de rebelión?

No le hace ninguna gracia.

—¿Alguien ha dicho rebelión? —Las botas de Charlotte hacen crujir las hojas y las agujas de pino. El brusco ruido destaca por encima de los chirridos de los grillos y el lejano retumbar de los altavoces de la fiesta. Se detiene a mi lado y se aparta la cola de caballo castaña del hombro—. ¿Vais a saltar? Es tradición. —Sonríe con picardía—. Además, es divertido.

—No —dice Alice, tan rápido que casi escupe la palabra. He debido de poner una cara rara, porque Charlotte ensancha la sonrisa y mi amiga me mira—. Bree.

—Charlotte, ¿no vas a estudiar Medicina? —pregunto—. ¿Cómo puedes ser un cerebrito y una malísima influencia a la vez?

—Estamos en la universidad —dice y se encoge de hombros—. «Lista y mala influencia» definiría a la mitad del cuerpo estudiantil.

—¿Char? —grita una voz masculina desde detrás de un acebo raído. La cara de la chica se ilumina con una sonrisa de oreja a oreja incluso antes de darse la vuelta para mirar al chico alto y pelirrojo que se nos acerca. Lleva un vaso rojo en una mano y una linterna en la otra.

—Hola, cariño —ronronea y lo saluda con un beso risueño.

—¿Char? —repito en voz baja a Alice, que pone cara de asco.

Cuando la pareja se separa, Charlotte nos señala sin mirarnos.

—Mira, amor, están en el Programa de Admisión Temprana y son de mi pueblo. —Se engancha al brazo del chico como un koala—. Este es mi novio, Evan Cooper.

El escrutinio de Evan se alarga y empiezo a preguntarme qué pensará de nosotras.

Alice es taiwanesa-estadounidense, bajita y flacucha. Tiene una mirada atenta y una sonrisa semipermanente. Siempre se viste para causar buena impresión, «por si acaso», y esta noche ha elegido unos vaqueros oscuros y una blusa de lunares con cuello de babero. Mientras Evan la mira, se sube las gafas redondas por el puente de la nariz y saluda con timidez.

Yo mido uno setenta y siete; soy lo bastante alta para parecer universitaria, y soy negra. Fui bendecida con los pómulos y las curvas de mi madre y los labios carnosos de mi padre. Llevo unos vaqueros viejos y una camiseta. La timidez no es lo mío.

Evan abre mucho los ojos cuando se fija en mí.

—Eres la chica que perdió a su madre, ¿verdad? ¿Bree Matthews?

Me atraviesa una corriente de dolor y levanto el muro. La muerte crea un universo alternativo, pero, después de tres meses, ya tengo las herramientas para vivir en él.

Charlotte le da un codazo en las costillas y lo asesina con la mirada.

—¿Qué? —Evan levanta las manos—. Es lo que me dijis…

—Lo siento —lo corta y me dedica una mirada de disculpa.

El muro que levanto tiene dos funciones. Por un lado, oculta las cosas que necesito esconder y, por otro, me ayuda a mostrar las que quiero enseñar. Es útil sobre todo con la gente que dice eso de «siento tu pérdida». En mi mente, el muro se fortifica. Es más fuerte que la madera, el hierro o el acero. Tiene que serlo, porque sé lo que viene a continuación. Charlotte y Evan soltarán el predecible torrente de palabras que todo el mundo suelta cuando se dan cuenta de que están hablando con la chica de la madre muerta.

Es como jugar al bingo de las personas de luto, solo que, cuando completas todas las casillas, todo el mundo pierde.

Charlotte levanta la barbilla.

«Allá vamos».

—¿Cómo lo llevas? ¿Puedo hacer algo por ti?

«Doblete».

¿La respuesta real a las preguntas? «Mal» y «no». En vez de eso, digo:

—Estoy bien.

Nadie quiere oír la verdad. Quienes dicen «siento tu pérdida» solo quieren sentirse bien por preguntar. Es un juego de mierda.

—Ni me lo imagino —murmura Charlotte y completa otro de los cuadritos del bingo. Claro que se lo imaginan, pero no quieren hacerlo.

Hay verdades que solo la tragedia enseña. La primera es que, cuando las personas reconocen tu dolor, quieren que el dolor les devuelva el reconocimiento. Pretenden ser testigos de tu sufrimiento; de lo contrario, no estarías cumpliendo con tu parte. Los ojos azules de Charlotte me analizan con ansia en busca de lágrimas y labios temblorosos, pero tengo el muro levantado, así que no conseguirá nada. Evan también anda a la caza de mi pena. No obstante, cuando alzo la barbilla con desafío, aparta la mirada.

«Bien».

—Siento tu pérdida.

«Toma ya».

Con las palabras que más detesto en el mundo, Evan canta bingo.

Las personas pierden cosas en un lapsus de memoria y después las encuentran donde las habían dejado. Mi madre no está «perdida». Está muerta.

La Bree de antes también lo está, aunque finjo que no.

La Bree de después nació el día siguiente a la muerte de mi madre. Por la noche, fui a dormir y, al despertarme, estaba allí. En el funeral. Cuando los vecinos llamaron a la puerta para ofrecernos su pena y cazuelas de brócoli. Estaba conmigo cuando las personas que vinieron a darnos el pésame se marcharon a casa. Aunque solo recuerdo algunos fragmentos borrosos del hospital, una pérdida de memoria consecuencia del trauma, según el extraño libro de mi padre sobre el duelo, tengo a la Bree de después. Es el recuerdo no deseado que me ha dado la muerte.

En mi mente, la Bree de después se parece a mí. Es alta, atlética, de piel morena y cálida, con los hombros más anchos de lo que le gustaría. Sin embargo, mientras que yo suelo llevar los rizos oscuros y apretados recogidos en lo alto de la cabeza, los de ella se extienden libres y esponjosos como la copa de un roble. Mientras que mis ojos son marrones, los suyos son del color del ocre oscuro, el carmesí y la obsidiana del hierro fundido en un horno, porque la Bree de después siempre está a punto de explotar. Lo peor pasa de noche, cuando me empuja la piel desde dentro para liberarse y el dolor es insoportable. Juntas, susurramos: «Mamá, lo siento. Es culpa mía». Vive y respira dentro de mi pecho y su corazón late junto al mío, como un eco rabioso.

Contenerla es un trabajo a jornada completa.

Alice no sabe nada de la Bree de después. Nadie lo sabe, ni siquiera mi padre. Sobre todo, mi padre.

Mi amiga se aclara la garganta y el sonido rompe como una ola contra mis pensamientos. ¿Cuánto tiempo he estado ausente? ¿Un minuto? ¿Dos? Me concentro en los tres, con la cara inescrutable y el muro levantado. Evan se inquieta por el silencio y suelta:

—Por cierto, ¡tu pelo es una pasada!

Sin tener que mirar, sé que los rizos que me brotan del coletero están inflados y se extienden hacia el cielo gracias a la humedad de la noche. Se me eriza la piel, porque el tono me indica que lo que ha dicho no es un cumplido, sino más bien la identificación de una rareza divertida. Una chica negra con pelo de negra. Estupendo.

Alice me lanza una mirada comprensiva que Evan ignora por completo, cómo no.

—Suficiente por hoy. ¿Nos vamos?

Charlotte hace un mohín.

—Solo media hora más, lo prometo. Quiero pasarme por la fiesta.

—¡Sí! Venid a ver cómo me ventilo una birra de un trago. —Evan le pasa un brazo por los hombros a su novia y se la lleva antes de que nos dé tiempo a protestar.

Alice refunfuña en voz baja y los sigue por la maleza que recorre la línea de árboles. Gramíneas y hierba carnicera, sobre todo. Mi madre las llamaba «hierba bruja» y «cola de caballo», cuando vivía para enseñarme el nombre de las plantas.

Alice casi ha llegado a los árboles antes de darse cuenta de que no la sigo.

—¿Vienes?

—En un segundo. Quiero ver más saltos. —Hago un gesto con el pulgar por encima del hombro.

Vuelve hasta mí con pasos decididos.

—Espero contigo.

—No, no hace falta. Ve.

Me escudriña con la mirada mientras duda de si fiarse de mi palabra o presionar más.

—¿Solo mirar, no saltar?

—Solo mirar, no saltar.

—Matty. —El apodo que me puso de niñas, diminutivo de mi apellido, hace que algo se me retuerza en lo más hondo del pecho. Ahora me pasa siempre con los recuerdos, incluso los que no tienen nada que ver con ella, y lo detesto. Se me nubla la vista por la amenaza de las lágrimas y tengo que parpadear para enfocar los rasgos de Alice, la cara pálida y las gafas que siempre se le caen hasta la punta de la nariz—. Sé que no es como pensábamos que sería. Me refiero a estar aquí, en la UNC. Sin embargo, creo que tu madre al final lo habría entendido.

Aparto la mirada hasta donde la luz de la luna me lo permite. Al otro lado del lago, las copas de los árboles forman una franja de sombra entre la cantera y el cielo enturbiado.

—Nunca lo sabremos.

—Pero…

—Siempre hay un pero.

Su voz adquiere una pizca de dureza.

—Pero si estuviera aquí, no creo que quisiera que…

—¿Que qué?

—Que te convirtieras en otra persona.

Le doy una patada a una piedra.

—Necesito estar sola un minuto. Disfruta de la fiesta. Iré en un momento.

Me mira como si valorase mi estado de ánimo.

—Odio las fiestas con pocos invitados, obligan a uno a un esfuerzo constante.

Entrecierro los ojos mientras intento recordar de qué me suenan esas palabras.

—¿Acabas de citar a Jane Austen?

Sus ojos oscuros centellean.

—¿Quién es la empollona literaria? ¿La que cita o la que reconoce la cita?

—Un momento. —Niego con la cabeza, divertida—. ¿Has parafraseado La guerra de las galaxias?

—No. —Sonríe—. He parafraseado Una nueva esperanza.

—¿Venís o qué? —La voz incorpórea de Charlotte atraviesa el bosque como una flecha. La mirada de Alice todavía contiene una pizca de preocupación, pero me aprieta la mano antes de alejarse.

Cuando ya no distingo el crujido de sus zapatos en la maleza, suspiro y saco el teléfono.

Qué tal, peque, ¿Alice y tú os habéis instalado bien?

El segundo mensaje había llegado quince minutos después.

Sé que eres nuestra niña valiente, lista para escapar de Bentonville, pero no te olvides de quienes nos hemos quedado en casa. Haz que tu madre se sienta orgullosa. Llama cuando puedas. Te quiero, papá.

Lo guardo otra vez en el bolsillo.

Estaba lista para escapar de Bentonville, pero no porque fuera valiente. Al principio, quise quedarme en casa. Después de todo, me parecía lo correcto. Sin embargo, tras vivir durante meses bajo el mismo techo a solas con mi padre, la vergüenza se volvió intolerable. Nuestro dolor nace de la misma persona, pero no es el mismo. Como los imanes de clase de física; es posible juntar a la fuerza dos polos iguales, pero no quieren tocarse. No puedo tocar el dolor de mi padre. No quiero hacerlo. Al final, me marché de Bentonville porque me aterraba quedarme.

Camino junto al acantilado, lejos de la gente, con la cantera a la izquierda. Los olores a tierra húmeda y a pino se elevan con cada paso. Si inspiro con fuerza, la esencia mineral de la piedra molida me llega al fondo de la garganta. A solo un paso de distancia, el terreno termina y el lago se extiende en la lejanía; refleja el cielo y las estrellas y las posibilidades de la noche.

Desde donde estoy, veo con claridad a qué se enfrentaban los saltadores. Lo que había hundido la tierra y las rocas para formar la cantera había cavado en un ángulo de treinta grados. Para salvar la cara del acantilado por completo, hay que correr muy rápido y saltar lejos. No hay tiempo para dudar.

Imagino que corro como si la luna fuera la línea de meta. Corro para dejar atrás la ira, la vergüenza y los cotilleos. Casi siento el delicioso ardor en los músculos, el dulce y fuerte torrente en las venas, mientras vuelo por el acantilado hacia el vacío. Sin previo aviso, la chispa de la Bree de después se extiende desde mis entrañas como una enredadera en llamas, pero esta vez no la contengo. Se despliega dentro de mi caja torácica y la presión ardiente es tan poderosa que siento que voy a explotar.

Una parte de mí quiere explotar.

—Yo en tu lugar no lo haría.

Una voz irónica me llega desde atrás y me sobresalta; unos cuantos pájaros, escondidos en las copas de los árboles, graznan en el cielo.

No he oído a nadie acercarse por la maleza, pero un chico alto y de pelo oscuro está apoyado con gesto despreocupado en un árbol, como si llevase allí todo el tiempo. Tiene los brazos sobre el pecho y unas botas negras de combate cruzadas por los tobillos. Porta una expresión de perezoso desdén, como si ni siquiera se molestase en demostrar la emoción completa.

—Siento interrumpir. Parecías a punto de saltar de un acantilado. Sola. A oscuras —dice.

Es tan guapo que resulta inquietante. Tiene una cara aristocrática y afilada, enmarcada por unos pómulos altos y pálidos. El resto de su cuerpo se mimetiza con las sombras. Lleva chaqueta y pantalones negros, y el pelo, como tinta negra, le cae por la frente y se le enrosca justo debajo de unas orejas perfectas, donde lleva unos pequeños tapones de goma negros. No tendrá más de dieciocho años, pero algo en sus rasgos no encaja con un adolescente. El corte de la mandíbula, la línea de la nariz. La calma.

El chico, que parece joven y viejo a la vez, me deja estudiarlo, aunque solo por un momento. Luego, sus iris leonados y desafiantes se clavan en mí. Cuando nuestras miradas se cruzan, me recorre una descarga de la cabeza a los talones que deja una estela de miedo a su paso.

Trago saliva y aparto la mirada.

—Podría hacer el salto.

Resopla.

—Saltar por el acantilado es una tontería.

—Nadie te ha preguntado. —Tengo una vena rebelde que sale a relucir ante personas obstinadas y, sin duda, este chico cumple los requisitos.

Doy un paso hacia la derecha. Rápido como un gato, se me acerca, pero me alejo antes de que me agarre. Levanta las cejas y la comisura de su boca se mueve un milímetro.

—Nunca te he visto por aquí. ¿Eres nueva?

—Me marcho. —Me vuelvo, pero el chico se coloca a mi lado en dos pasos.

—¿Sabes quién soy?

—No.

—Selwyn Kane.

Su mirada hace que unas chispas invisibles de electricidad me bailen en las mejillas.

Me sobresalto y levanto la mano entre los dos como un escudo.

Unos dedos demasiado calientes y fuertes se cierran al instante alrededor de mi muñeca. Un cosquilleo me sube hasta el codo.

—¿Por qué te has tapado la cara?

No tengo una respuesta que darle. Ni tampoco a mí misma. Trato de alejarme de él, pero su mano es firme como el hierro.

—¡Suéltame!

Los ojos de Selwyn se abren un poco y luego se entrecierran; no está acostumbrado a que le griten.

—¿Sientes algo? ¿Cuando te miro?

—¿Qué? —Tiro, pero me sujeta sin esfuerzo—. No.

—No mientas.

—No…

—¡Calla! —ordena. Una brillante indignación me arde en el pecho, pero se apaga al tiempo que sus peculiares ojos me analizan—. Qué raro. Creí que…

De repente, los gritos rompen la noche. Esta vez no pertenecen a los saltadores del acantilado. Ambos nos giramos en la misma dirección, hacia el claro donde se celebra la fiesta. Más gritos, y no son alegres ni achispados.

Oigo un profundo gruñido cerca de mi oreja. Doy un respingo al darme cuenta de que el sonido procede del chico exigente cuyos dedos siguen aferrados a mi muñeca. Al tiempo que mira hacia los árboles, curva la boca en una sonrisa de satisfacción y deja al descubierto dos caninos que casi le tocan el labio inferior.

—Te tengo.

—¿A quién? —pregunto.

Selwyn se sobresalta, como si se hubiera olvidado de mí por completo, y luego me suelta con un gruñido de frustración. Se aleja y se adentra a toda velocidad en el bosque, como una sombra silenciosa entre los árboles. Lo pierdo de vista antes de que me dé tiempo a responder.

Un grito estremecedor resuena desde la fiesta a mi izquierda. Las voces de los saltadores a mi derecha, que ahora también corren hacia el claro, se incrementan. Se me hiela la sangre.

«Alice».

* * *

El corazón me palpita y corro hacia el sendero siguiendo a Selwyn. Sin embargo, cuando llego a los árboles, el suelo apenas se distingue en la oscuridad. A los tres pasos, tropiezo y caigo de bruces en unas zarzas. Las ramas me arañan las palmas y los brazos. Tomo aire y espero a que mis ojos se adapten. Entonces, me levanto. Oigo los gritos de los estudiantes. Luego, con la adrenalina disparada, avanzo unos ochocientos metros en la dirección correcta, a paso firme y ligero, mientras me pregunto cómo demonios se ha movido Selwyn tan rápido por el bosque sin ni siquiera una linterna.

Para cuando irrumpo en el claro a trompicones, la fiesta se ha convertido en un caos. Los estudiantes se empujan unos a otros para correr por el largo y estrecho camino hacia los coches en el aparcamiento de grava. Ocultos por los árboles, los motores rugen en una ola de ruido. Dos chavales se esfuerzan por levantar los barriles y meterlos en las camionetas mientras una pequeña multitud a su lado les echa una mano para «aligerar el peso» bebiendo directamente del grifo. Junto al fuego, un círculo de veinte personas vitorea con vasos en una mano y los móviles en la otra. Lo que sea o quien sea a lo que miran no es Alice. Igual que yo, ella trataría de encontrarme. Miro el móvil, pero no tengo llamadas perdidas ni mensajes sin leer. Tiene que estar de los nervios.

—¡Alice! —La busco entre la multitud. Intento localizar la cola de caballo y la camiseta de Charlotte o el pelo rojo de Evan, pero no están. Una chica semidesnuda y empapada pasa por mi lado—. ¡Alice Chen!

El humo de la hoguera flota en el aire; apenas veo nada. Me abro paso entre los cuerpos sudorosos y revueltos mientras llamo a gritos a mi amiga.

Una chica alta y rubia frunce el ceño cuando le grito demasiado cerca de la cara y le devuelvo el gesto. Es muy guapa, como una daga bien cuidada, afilada, brillante y angulosa. Un poco remilgada. Sin duda, el tipo de Alice. Mierda, ¿dónde está?

—¡Que todo el mundo se largue antes de que alguien llame a la poli! —grita la chica.

«¿La poli?».

Levanto la vista justo cuando el círculo de gente con vasos se separa. Solo tardo un segundo en comprender la causa de los gritos de antes y la razón por la que alguien habría llamado a la policía. Una pelea. Y de las malas. Cuatro tíos enormes y borrachos se revuelcan y se retuercen en un ovillo por el suelo. Serán jugadores de fútbol que han terminado la pretemporada y están a tope de adrenalina, cerveza y quién sabe qué más. Uno de los gigantes tiene la camiseta de otro en la mano. La tela se tensa tanto que la costura se desgarra. Es como una pelea de gladiadores, solo que, en lugar de armaduras, están cubiertos de capas de músculo y tienen el cuello del grosor de mi muslo; en vez de armas, blanden puños como pomelos. La nube huracanada de suciedad que han provocado ha levantado tanto humo y polvo en el aire que casi me pierdo el parpadeo de luz y movimiento sobre sus cabezas.

Pero ¿qué?

¡Ahí está otra vez! En el aire, encima de los chicos, algo baila y titila. Algo verde y plateado que aparece y desaparece como un holograma.

La imagen tira de un hilo en mi memoria. El resplandor de luz me deja sin aliento. Lo he visto antes. Sin embargo, no recuerdo dónde.

Agitada, me vuelvo hacia el estudiante que tengo a mi lado, un chico con los ojos muy abiertos y una camiseta de los Tar Heels.

—¿Ves eso?

—¿Te refieres a los imbéciles que se pelean por nada? —Toca su teléfono—. Claro, ¿qué crees que estoy grabando?

—No, la luz. —Señalo el parpadeo—. ¡Ahí!

El chico busca en el aire y me mira con ironía.

—¿Te has fumado algo?

—¡Vamos! —La chica rubia se abre paso entre la multitud y se coloca en medio de la pelea con las manos en la cadera—. ¡Hora de irse!

El chico que se encuentra a mi lado le hace señas para que se aparte.

—¡Salte del plano, Tor!

Ella pone los ojos en blanco.

—¡Lárgate, Dustin! —Su mirada despiadada espanta a la mayoría de los curiosos.

Esa cosa sigue ahí, por encima de la cabeza de la rubia. Mientras el corazón me late con fuerza, sigo contemplando la escena. Nadie más se ha percatado de la masa plateada que sobrevuela agitada las cabezas de los futbolistas. Quizá no puedan verla. Un frío temor me encoge el estómago.

La pena trastoca la mente de las personas. Eso lo sé. Una mañana, un par de semanas después de la muerte de mi madre, mi padre me dijo que olía a sémola de maíz con queso cocinándose en el horno, mi plato favorito y la especialidad de mi madre. Una vez, la oí tararear en el pasillo. Algo tan mundano y sencillo, normal e insignificante, que, por un momento, las semanas anteriores se convirtieron en una pesadilla, mientras que entonces estaba despierta y ella estaba viva. La muerte es más rápida que el cerebro.

Exhalo para apartar los recuerdos, cierro los ojos con fuerza y los abro. «Nadie más lo ve», pienso mientras escudriño el grupo una última vez. Nadie…

Salvo la figura que está al otro lado de la hoguera, oculta entre los troncos de dos robles.

Selwyn Kane.

Levanta la vista con expresión calculadora. Irritada. Su mirada afilada también observa la forma que está y no está. Retuerce sus largos dedos en los costados; sus anillos de plata brillan en las sombras. Sin previo aviso, entre las volutas de humo que se arremolinan sobre la hoguera, los ojos de Selwyn se encuentran con los míos. Suspira. Suspira de verdad, como si lo aburriera ahora que había una criatura holográfica. El insulto se abre paso por encima del miedo. Sin dejar de mirarme, hace un movimiento rápido y brusco con la barbilla; un chasquido de electricidad invisible me envuelve el cuerpo como una cuerda que tira de mí hacia atrás para alejarme del chico y la cosa. Tira tan fuerte y rápido que casi me caigo. Mueve la boca, pero no lo oigo.

Me resisto. No obstante, la sensación de la cuerda se afianza y el dolor que me aprieta el cuerpo se materializa con la forma de una sola palabra:

«Vete».

La palabra toma forma en mi cerebro como si acabara de tener una idea. La orden se me graba detrás de los ojos y resuena como una campana en lo más profundo de mi pecho hasta ser lo único que oigo. Me inunda la boca y la nariz de olores vertiginosos, un poco de humo y un rastro de canela. La necesidad de irme me satura hasta que me pesa tanto que se me cierran los párpados.

Cuando vuelvo a abrir los ojos, ya me he dado la vuelta hacia el aparcamiento. Cuando vuelvo a respirar, he empezado a alejarme.

2

«Vete». «Ahora».

Lo hago. Me voy.

Es lo correcto. Es lo mejor.

A mi lado, Dustin también se va.

—Tengo que irme. —Sacude la cabeza como si no comprendiera por qué no se ha marchado antes de la fiesta.

Asiento sin ser consciente. Tor nos ha dicho que nos vayamos y tenemos que hacer lo que dice. Llegamos al camino de grava y estamos a solo unos minutos a pie del aparcamiento, entre los árboles.

Tropiezo con una rama, me tambaleo hacia un lado y me apoyo en el tronco de un árbol. La corteza irregular del pino se me clava en las palmas y el repentino y punzante dolor en las manos, ya arañadas, atraviesa la niebla del «vete» y el persistente sabor del «ahora», hasta que ambas palabras se disipan. En lugar de aplastarme como antes, la orden revolotea como un mosquito alrededor de mi cráneo.

Dustin se ha ido ya.

Trago oxígeno hasta que recupero el control de mis pensamientos y el dominio de mi cuerpo. Hasta que siento cómo la camiseta de algodón húmeda de sudor se me pega a la espalda y el pecho.

Los recuerdos ascienden como burbujas en aceite, lentos y perezosos, y explotan a todo color.

Selwyn. Su cara de aburrimiento. Su boca derramando palabras en la noche como un viento frío que barrió mi intención de quedarme y la sustituyó con la orden de que me fuera. Su voluntad atrapó el recuerdo de la criatura voladora y lo redujo a un montón de polvo e imágenes fracturadas que después reordenó en algo nuevo, un espacio en blanco corriente encima de la hoguera, sin ninguna criatura a la vista. Sin embargo, el nuevo recuerdo no me parece correcto; es una capa fina y endeble creada a partir de humo plateado, debajo de la cual se esconde la verdad, visible y concreta.

«Nos ha dado recuerdos falsos a los dos, pero ahora recuerdo la verdad. Es imposible…».

Una voz hace que me esconda detrás de un árbol.

—Solo quedan estos cuatro. Los demás ya están en el aparcamiento. —Es Tor, la chica rubia que le gritaba a todo el mundo—. ¿Te importa darte prisa? Tengo una cita con Sar. Copas en el Tap Rail.

—Sar lo entenderá si llegas tarde. —Ese es Selwyn—. Este era casi corpóreo. He tenido que borrarles los recuerdos a los dos últimos, por si acaso.

Ahogo un grito. Los dos siguen allí, en el claro, a seis metros de distancia. Hagan lo que hagan, trabajan juntos. Tor y Selwyn se distinguen bien entre los árboles; rodean la hoguera y miran hacia arriba. La forma verde y turbia sigue en el cielo y parpadea. Los cuatro jugadores de fútbol borrachos deben de ir como cubas, porque no habían parado a respirar hasta ahora. Se sientan, con el pecho hinchado, las caras ensangrentadas y las expresiones desorientadas. Uno intenta levantarse, pero Selwyn llega a su lado en un abrir y cerrar de ojos. Su mano cae como un yunque en el hombro del chico, mucho más grande que él, y lo obliga a retroceder con tanta fuerza y rapidez que oigo cómo las rodillas crujen al tocar la tierra. El chico grita de dolor y cae hacia delante sobre las manos mientras ahogo un grito.

—¡Tío! —protesta.

—Cállate —dice Selwyn. El estudiante herido se retuerce bajo su agarre, pero lo sujeta sin esfuerzo y sin siquiera mirarlo. No ha apartado los ojos de la cosa parpadeante que flota sobre sus cabezas. Tras varias respiraciones dolorosas, el chico suelta un gemido bajo—. Los demás, poneos aquí con él. —Los otros tres intercambian miradas en un debate silencioso—. ¡Ahora! —ladra y se apresuran a arrastrarse sobre manos y rodillas para sentarse junto a su amigo herido.

En ese segundo, me doy cuenta de que tengo que tomar una decisión. Puedo buscar a Alice y Charlotte. Alice estará muy preocupada. O irme, como me dijo Selwyn. Volver a levantar el muro, esta vez contra lo que sea que ocurre aquí, con unos chicos que no conozco de una universidad a la que acabo de llegar. Contener la curiosidad, como a la Bree de después y el dolor. O quedarme. Si no es un truco de la pena, entonces ¿qué es? El sudor me cae por la frente y hace que me piquen los ojos. Me muerdo el labio y sopeso mis opciones.

—En cuanto me libre de ellos, va a desbocarse —advierte Selwyn.

—¿No me digas? —responde Tor con sequedad.

—Deja el sarcasmo para luego y ahora céntrate en la caza.

¿Caza? La respiración se me acelera.

—Dijo la sartén al cazo —bufa Tor, pero extiende la mano por encima del hombro para agarrar algo que no veo.

Todas las opciones se evaporan cuando un humo plateado aparece de la nada. Se retuerce y se aglutina alrededor de Selwyn como un ser vivo, le envuelve los brazos y el pecho y le difumina el cuerpo. Los ojos de color ámbar le brillan, como dos soles, y las puntas del cabello oscuro se le enroscan hacia arriba, coronadas por unas brillantes llamas azules y blancas. Flexiona y contorsiona los dedos de la mano libre, como si tiraran y agitaran el aire. Parece imposible, pero es incluso más aterrador y atractivo que antes.

El humo plateado se materializa y rodea a los chicos. Ni siquiera parpadean, porque no lo ven, pero yo sí. Y también Selwyn y Tor.

Tor da un paso atrás y por fin veo lo que sostiene, una varilla de metal oscuro curvada. La chasquea hacia abajo y se extiende en un arco. Un puñetero arco.

Al ver el arma, los tensos jugadores de fútbol gritan y se dispersan como cangrejos.

Tor los ignora y tira con fuerza para sacar una cuerda de un extremo del arco de plata. Encuerda el arma con dedos hábiles. Comprueba la tensión. La chica que me había parecido remilgada saca una flecha de un carcaj oculto entre los omóplatos y la coloca sin mirar. Toma aire y, con un poderoso movimiento, levanta el arco y se lleva la flecha a la oreja.

Uno de los jugadores señala con un dedo tembloroso.

—¿Qué…?

—¿Dónde la quieres? —pregunta Tor, como si el chico no hubiera abierto la boca. Los músculos se tensan en el bíceps de su antebrazo.

Selwyn inclina la cabeza y evalúa a la criatura.

—En el ala.

Tor apunta; la cuerda se tensa.

—A tu señal.

Un latido.

—¡Ahora!

Pasan tres cosas en una rápida sucesión.

La flecha de Tor cruza el aire.

Selwyn se vuelve hacia los estudiantes, con los brazos extendidos mientras murmura palabras que no oigo.

Los chicos se levantan, rodean la hoguera en fila y caminan en mi dirección.

La flecha de Tor ha atravesado la masa brillante. Por una fracción de segundo, veo unas alas en el humo de la hoguera. Unas garras. Un golpe y la cosa se retuerce en el suelo, sobre hojas desparramadas y tierra, con la mitad de la flecha en alto. Sea lo que sea, no es mucho más grande que una zarigüeya, y tiene la misma rabia. Me estremezco. Una zarigüeya con alas. Los jugadores de fútbol llegan hasta mí y me escondo. Se me hiela la sangre cuando veo sus expresiones, las bocas flojas y los ojos desenfocados. Se mueven como si estuvieran drogados.

¿Así me veía yo?

Un grito corta el aire y atrae mi atención de nuevo a Selwyn y Tor. Un siseo. Una voz como de metal contra cristal.

—Merlín.

Parpadeo, confundida.

¿Merlín? ¿Como el del rey Arturo?

Selwyn avanza hacia la criatura parpadeante que se retuerce por la flecha de Tor. Cinco finas puntas de luz nacen de los dedos de su mano extendida. Mueve la muñeca con brusquedad y las lanzas de luz vuelan hacia el suelo. La criatura grita; Selwyn la ha inmovilizado como una mariposa en una tabla. Su risa grave me hace temblar.

—No soy un merlín cualquiera.

La criatura sisea con una rabia dolorosa.

—¡Un mago del rey!

Selwyn esboza una sonrisa feroz.

—Mucho mejor.

El corazón me da un vuelco. Mago. Magia.

—Solo es uno pequeño, Sel. —Tor hace un mohín y pone otra flecha en el arco.

—Da igual lo pequeño que sea —objeta él—. No debería estar aquí.

La cosa se retuerce en sus ataduras y se oye un aleteo.

Sel chasquea la lengua.

—¿Qué haces aquí, pequeño isel?

Pronuncia «isel» alargando la «e» de la segunda sílaba y con una mueca burlona.

—¡Legendborn entrometidos! —El isel hace un ruido de desdén—. Asqueroso trai…

Sel le pisa el ala con fuerza. La criatura chilla.

—Basta de hablar de nosotros. ¿Qué haces aquí?

—¡Comer!

Sel pone los ojos en blanco.

—Eso ya lo hemos visto. Encontraste una chispa de agresividad y la avivaste hasta convertirla en un festín. Estabas tan concentrado en atiborrarte que ni siquiera nos has visto cuando estábamos justo debajo de ti. Pero ¿tan lejos del campus? Eres una cosilla débil y miserable. Apenas corpóreo. Habría sido más fácil alimentarse allí, más cerca de la puerta.

Un sonido rítmico y chirriante nace del suelo donde yace atrapado el isel. Tardo un momento en asociar el sonido con una risa. Sel también lo oye y curva los labios hacia atrás.

—¿Algo te hace gracia?

—Sí —grazna el isel—. Mucha.

—Escúpelo. No tenemos toda la noche —advierte Sel—. Más bien, tú no tienes toda la noche. Vas a morir aquí. ¿Tampoco te has dado cuenta de eso?

—No es mi puerta —dice con aspereza.

Sel aprieta la mandíbula.

—¿Qué quieres decir?

La criatura vuelve a reírse con un sonido átono e incómodo. Los ojos de Sel vuelan hacia Tor. La chica, que sigue apuntando al isel, niega con la cabeza y se encoge de hombros. Ninguno de los dos lo entiende.

—No es mi puerta. No es mi puerta…

Sin previo aviso, Sel cierra la mano en un puño con fuerza. Hay un rápido destello de luz y un grito que estremece los huesos; la forma parpadeante de la criatura estalla en polvo verde.

Tengo los pies clavados en el suelo.

«Van a encontrarme —pienso—, pero tengo demasiado miedo para correr».

—Podría haber más. —Tor destensa la cuerda del arco. Sel agacha la cabeza, pensativo—. ¿Sel? —Silencio—. ¿Me has oído?

Levanta la vista y la mira.

—Te he oído.

—¿Cazamos o no, mago del rey? —espeta ella.

Se vuelve para mirar al bosque contrario a mi escondite; la tensión irradia de su espalda y sus hombros. Toma una decisión.

—Cazamos. —Murmura una palabra que no entiendo y el humo plateado de antes vuelve a arremolinarse alrededor de la hoguera hasta que las llamas se apagan; el claro se queda a oscuras—. En marcha.

Contengo la respiración. Tor y Sel no se giran hacia mí. En cambio, se adentran en la sección del bosque que había escudriñado. Espero hasta que oigo que las voces se alejan. Incluso sin el miedo a lo que harían si me encontraran, tardo un rato en controlar el temblor de las extremidades. Por fin, se han ido.

Un segundo de silencio, dos, y los grillos vuelven a cantar. No me había dado cuenta de que habían parado.

Desde una rama alta, un pájaro emite un gorjeo silencioso e incierto. Exhalo de forma similar. Estoy bastante segura de que sé cómo se sienten. El isel era un monstruo imposible que de alguna manera se alimentaba de los humanos, pero Selwyn es algo peor.

Todos los seres vivos del bosque se han escondido de él.

Me quedo donde estoy un rato más, todavía paralizada, y luego corro. Corro tan deprisa como puedo a través de las sombras y no miro atrás.

3

Cuando atravieso los árboles, reduzco la velocidad y todos los pensamientos de lo imposible se desvanecen.

Las luces parpadean en azul y rojo bajo el cielo nocturno y un miedo pesado y agrio me llena el estómago. Un coche patrulla del sheriff del condado de Durham ha entrado en el aparcamiento y mis amigas están a su lado, hablando con un agente que sostiene un cuaderno.

Charlotte y el policía se dan cuenta de que me acerco. El oficial, un hombre blanco de unos cuarenta años, cierra la libreta y se lleva una mano a la cadera, como si quisiera recordarme que es inútil huir. La pistola enfundada en su otra cadera no pasa desapercibida.

Alice está escondida detrás de ellos, una sombra silenciosa con la cabeza inclinada. El pelo le cae hacia delante en una espesa cortina negra y le oculta el rostro. La visión me provoca una punzada en el corazón.

Cuando llego hasta el coche, el agente mira a Charlotte.

—¿Esta es su amiga? —Charlotte asiente y continúa con las explicaciones y las disculpas.

Me acerco a Alice y la observo.

—¿Estás bien? —No responde ni me mira a los ojos. Le toco el hombro, pero se retuerce para alejarse de mis dedos—. Alice…

—Ahora que ya estamos todos… —dice el policía. Con un largo suspiro, se acerca al lado del conductor del coche patrulla y se apoya en el capó. Se toma su tiempo y sé que lo hace a propósito—. Señorita Simpson, es libre de irse con una advertencia. La próxima vez, será una multa. ¿Señorita Chen y señorita…?

Inclina la cabeza hacia mí, expectante, y levanta una ceja.

Trago con el corazón todavía acelerado.

—Matthews.

—Ajá. —Señala con la cabeza el asiento trasero del coche patrulla—. Vengan conmigo.

* * *

A mi lado, a Alice le tiemblan las manos en el regazo. Miro el reloj digital azul del coche patrulla. Las 22:32. Llevamos once silenciosos minutos en la oscura y vacía carretera de vuelta al campus. Ninguna de las dos ha viajado nunca en un coche patrulla. Huele a cuero, a aceite para armas, a menta y a algo fuerte. Me fijo en una lata redonda verde y negra de Skoal clásico con sabor a gaulteria en el portavasos entre los asientos delanteros. Puaj. Al otro lado de la malla metálica divisoria hay un polvoriento ordenador portátil pegado a la consola central. Debajo, hay un montón de equipos eléctricos de los que brotan cables en espiral y están cubiertos de diales e interruptores. El policía, cuyo identificador dice «Norris», juguetea con la emisora de radio hasta que suena el estribillo de «Sweet Home Alabama» por el crepitante altavoz.

Tengo dieciséis años. Presto atención. He escuchado las historias de mis tíos, de mis primos e incluso de mi padre sobre encuentros y detenciones policiales. He visto vídeos de internet. Estar en este coche y pensar en esas imágenes hace que el corazón me lata con fuerza. No sé si existe una sola persona negra en este país capaz de decir con total confianza que se siente segura con la policía. No después de los últimos años. Dudo que la haya habido nunca. Tal vez haya alguna, en algún lugar, pero estoy segura de que no la conozco.

Alice está rígida como una tabla y mira por la ventanilla el interminable muro de bosques sombríos que pasan. En el asiento delantero, Norris golpea el volante con los pulgares y canturrea:

—Sir, I’m comin’ home to you…

—Alice —susurro—. Ha pasado algo…

—No te hablo.

—Venga ya —siseo—. En la hoguera había… —No sé ni cómo empezar—. Creo que fue por la pelea…

—Silencio —ordena Norris. Nuestras miradas se cruzan en el retrovisor y levanta una ceja. «Di algo, atrévete», sugiere el gesto. Aparto la vista.

Después de unos minutos, Norris habla.

—Así que la UNC. Mi hijo se presentó hace un par de años y no entró. Es una universidad exigente. Y cara.

Ninguna sabe qué responder a eso.

—¿Cómo lo conseguisteis?

Las dos dudamos. ¿Conseguir el qué? ¿Entrar o pagar la matrícula? Alice responde primero.

—Una beca.

—¿Y tú, coleguita? —Los ojos de Norris me encuentran en el retrovisor—. ¿Una subvención?

Alice se endereza y a mí se me crispan los nervios. No soy su coleguita y no me avergüenza recibir ayuda financiera, pero no es eso lo que ha preguntado. Su sonrisa de complicidad clama a gritos «discriminación positiva».

—Mérito —digo con los dientes apretados, aunque a él no le incumbe en absoluto.

Suelta una risita.

—Claro.

Respiro mientras me invade una oleada de rabia impotente. Enrosco los dedos en los muslos, tensos por todas las cosas que no puedo permitirme decir en este momento.

Después de unos minutos, el coche reduce la velocidad. Todavía estamos a kilómetros del campus y no hay ningún cruce ni coche a la vista, solo una carretera recta de dos carriles iluminada por los faros del coche patrulla. Entonces veo por qué Norris se detiene. Dos figuras han salido de la arboleda del otro lado de la carretera. Cuando el coche se acerca, con las luces encendidas, se cubren los ojos con las manos levantadas. Norris se detiene a su lado, baja el volumen y abre la ventanilla.

—Es tarde para pasear.

—Norris, ¿verdad?

La sangre se me escurre de la cara al oír la voz. Los hombros del agente se tensan.

—Kane. —Desliza la mirada hacia la izquierda—. Morgan. Lo siento. No os había reconocido.

Alice se apoya en la ventanilla para ver mejor a Selwyn y Tor. «Legendborn entrometidos».

—Me he dado cuenta —dice Sel con calma. Se agacha por la cintura y dirijo la mirada al frente, con la expresión en blanco. De reojo, veo que se fija en mí por un momento y luego en Alice. Su atención me pone los pelos de punta.

—¿Rezagadas de la cantera?

—Así es —confirma Norris y después se aclara la garganta—. ¿Algo de lo que preocuparse por allí?

Selwyn se incorpora.

—Ya no.

—Me alegra oírlo. —La risa de Norris es tensa. Nerviosa.

«Lo sabe».

—¿Eso es todo? —pregunta Sel con sequedad. Si a Norris le ofende que un adolescente despache a un oficial del sheriff del condado de Durham, no lo demuestra.

—Sí, solo me llevo a estas dos de vuelta al campus.

Sel ya se marcha por la carretera y el foco de su atención ha cambiado.

—Seguid.

No es una sugerencia ni una petición. Es una orden.

Cualquier gramo de seguridad que hubiera sentido en este coche se borra en una palabra. Sea cual sea el poder ante el que responde el agente Norris, dos adolescentes lo superan.

Norris saluda a Tor antes de que siga a Sel; luego arranca el coche para continuar por la carretera hacia la UNC. Al cabo de un minuto, vuelve a subir el volumen de la radio y tararea en voz baja. Me armo de valor y me vuelvo, sutilmente, para mirar por el parabrisas trasero.

Tor y Sel ya no están.

A mi lado, Alice se hunde en el asiento. No intento volver a hablar con ella. Si antes no sabía qué decir, ahora no sé qué relación tienen las fuerzas del orden con los llamados legendborn. Durante el resto del trayecto, me dedico a repasar lo que he dicho antes a Alice y me siento aliviada y aterrorizada a la vez. Aliviada por no haber desvelado nada en presencia del policía que indicara que sabía lo que había ocurrido en la cantera. Aterrada porque he presenciado algo que no tendría que haber visto y, si Selwyn Kane hubiera querido hacer algo al respecto, Norris no se lo habría impedido.

* * *

Doy vueltas en un remolino de pensamientos durante todo el trayecto de vuelta al campus hasta fundirse en una única confirmación. La magia existe.

Norris nos deja frente a Old East, el edificio histórico que acoge a los estudiantes del Programa de Admisión Temprana. Subimos las escaleras en silencio hasta nuestro dormitorio en la tercera planta. Una vez dentro, Alice se pone el pijama y se mete en la cama sin darme las buenas noches. Me quedo a la deriva en medio de la habitación.

En su lado, Alice tiene una hilera de fotos enmarcadas de su hermano, sus hermanas y sus padres de vacaciones en Taiwán en la estantería encima del escritorio. Sus padres establecieron desde el principio que la recogerían en la residencia todos los viernes para que pasara el fin de semana en su casa de Bentonville, pero eso no le ha impedido decorarla como si viviera aquí a tiempo completo. Hoy mismo había colgado en la pared unos cuantos pósteres de películas románticas y colocado una ristra de luces navideñas de dos metros sobre la cama.

En mi lado, no hay fotos. No hay pósteres. Nada decorativo, en realidad. En casa me dolía más allá de lo tolerable caminar por los pasillos de mi infancia y ver fotos de mi madre viva y sonriente. Incluso escondí sus adornos. Cualquier rastro de su existencia me dolía, así que, cuando llegó el momento de mudarme a Chapel Hill, hice las maletas con poco equipaje. Solo he traído unas cuantas cajas de plástico con libros y material escolar, una maleta con ropa, mis zapatillas favoritas, el portátil, el móvil y un neceser.

Después de esta noche, todo me parece una farsa de otro mundo donde la magia no existe.

La magia existe.

Tres conceptos más se suman a ese pensamiento. Merlín. Mago del rey. Legendborn.

No espero conciliar el sueño, pero me meto en la cama de todos modos mientras las ensoñaciones infantiles chocan con la realidad infernal que he presenciado esta noche. Cuando era pequeña, me encantaba la idea de la magia, del tipo que aparece en Percy Jackson y Embrujadas. A veces, la magia era una herramienta que hacía la vida más fácil. Algo que hacía posible lo imposible.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)