12,99 €

Mehr erfahren.

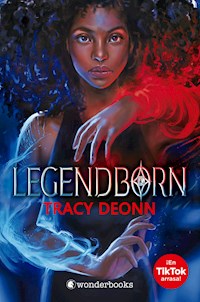

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Legendborn-Reihe

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Mit ihrem Studium an der UNC Chapel Hill beginnt für Bree Matthews ein neuer Lebensabschnitt. Endlich weg von zu Hause, von der erdrückenden Fürsorge ihres Vaters und vor allem von den Erinnerungen an ihre verstorbene Mutter. Doch bereits an ihrem ersten Tag auf dem Campus wird Bree Zeugin eines Dämonenangriffs. Wieso kann Bree – im Gegensatz zu ihren Kommilitonen – den Dämon sehen? Und wer sind die Mitglieder dieses geheimen Bundes, die sich selbst als Nachfahren der Artusritter bezeichnen und sich ganz ungefragt in Brees Leben einmischen? Die Antwort auf ihre Fragen scheint in der Vergangenheit ihrer Mutter zu finden zu sein. Und in ihrem eigenen magischen Erbe ....

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 878

Ähnliche

Das Buch

Mit ihrem Studium an der UNC Chapel Hill beginnt für Bree Matthews ein neuer Lebensabschnitt. Endlich weg von zu Hause, von der erdrückenden Fürsorge ihres Vaters und vor allem von den Erinnerungen an ihre verstorbene Mutter. Doch bereits an ihrem ersten Tag auf dem Campus wird Bree Zeugin eines Dämonenangriffs. Wieso kann Bree – im Gegensatz zu ihren Kommilitonen – den Dämon sehen? Und wer sind die Mitglieder dieses geheimen Bundes, die sich selbst als Nachfahren der Artusritter bezeichnen und sich ganz ungefragt in Brees Leben einmischen? Die Antwort auf ihre Fragen scheint in der Vergangenheit ihrer Mutter zu finden zu sein. Und in ihrem eigenen magischen Erbe …

Die Autorin

Tracy Deonn wuchs in North Carolina auf, wo sie Fantasy-Bücher und Südstaatenessen gleichermaßen verschlang. Nachdem sie ihr Kommunikations- und Performance-Studium an der University of North Carolina abschloss, arbeitete sie in den Bereichen Live-Theater, Videospielproduktion und Schulbildungswesen. Wenn sie nicht gerade schreibt, nimmt sie an Science-Fiction- und Fantasy-Conventions teil und liest Fanfiction. Mit Legendborn – Der geheime Bund schaffte sie es auf die New York Times-Bestsellerliste.

TRACY DEONN

Der geheime Bund

Roman

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Beate Brammertz

WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN

Titel der Originalausgabe: LEGENDBORNDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Redaktion: Stefanie Adam

Copyright © 2020 by Tracy Deonn

Copyright © 2022 dieser Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Printed in Germany

Umschlaggestaltung: Guter Punkt GmbH & Co. KG, München

Satz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-28806-8V001www.heyne.de

Für meine Mutter

PROLOG

Der Körper des Polizeibeamten verschwimmt vor meinen Augen, dann wird das Bild wieder scharf.

Ich blicke ihn nicht direkt an. Im Grunde kann ich mich in diesem Zimmer auf nichts wirklich fokussieren, aber wenn ich doch hinsehe, flimmert sein Gesicht.

Sein Abzeichen, die rechteckige Namensplakette, seine Krawattennadel – all die kleinen Einzelheiten aus Metall an seiner Brust glänzen undeutlich wie silberne Münzen am Boden eines Springbrunnens. Nichts an ihm wirkt fest. Nichts an ihm scheint real zu sein.

Doch ich denke nicht darüber nach. Das kann ich nicht.

Wenn man drei Stunden am Stück geweint hat, kommt einem alles wie nicht von dieser Welt vor.

Der Polizeibeamte und die Krankenschwester haben mich und meinen Vater in einen winzigen blassgrünen Raum gebracht. Jetzt sitzen sie uns gegenüber an einem Tisch. Sie wollen uns »die Situation erklären«. Diese Leute fühlen sich nicht real an, ebenso wenig wie »die Situation«, die sie uns die ganze Zeit erklären wollen.

Ich weine nicht um meine tote Mutter. Oder um mich. Ich weine, weil diese fremden Menschen im Krankenhaus – die Krankenschwester, die Ärztin, der Polizeibeamte – meine Mutter nicht kannten und ihr trotzdem viel näher waren, als sie starb. Und wenn deine Angehörigen sterben, musst du Fremden zuhören, die dir erzählen, dass deine schlimmsten Albträume wahr geworden sind.

»Wir haben sie gegen acht an der Route 70 gefunden«, sagt der Polizeibeamte. Die Klimaanlage schaltet sich ein. Der beißende Geruch nach Krankenhausseife und Fußbodenreiniger bläst uns ins Gesicht.

Ich lausche diesen Menschen, die ich nicht kenne, wie sie in der Vergangenheitsform von meiner Mutter sprechen, von der Person, die mich auf die Welt gebracht und mein Leben geformt hat. Sie quälen mein Herz mit der Vergangenheitsform – mein schlagendes, blutendes, zerfetztes Herz.

Sie tun mir Gewalt an.

Diese Fremden in Uniform schlitzen mich mit ihren Worten auf, dabei machen sie einfach nur ihre Arbeit. Menschen, die einfach nur ihre Arbeit machen, kann ich nicht anschreien, oder?

Aber das würde ich gerne.

Mein Vater sitzt auf einem Stuhl mit Vinylbezug, der knarzt, als er sich vorbeugt, um die klein gedruckten Absätze auf einem Blatt Papier zu lesen. Woher kommen diese Unterlagen? Wer hat Dokumente für den Tod meiner Mutter parat? Warum sind sie darauf vorbereitet, wenn ich es ganz und gar nicht bin?

Mein Vater stellt Fragen, unterschreibt, blinzelt, atmet, nickt. Ich wundere mich, wie er weitermachen kann. Das Leben meiner Mutter ist zu Ende. Wie kann da noch irgendetwas weitergehen?

Sie wurde nach einem Unfall mit Fahrerflucht in unserem Wagen gefunden. Ihr Körper war vom Armaturenbrett regelrecht zerquetscht worden. Sie war ganz allein, bis ein barmherziger, wahrscheinlich verängstigter Samariter ihr überschlagenes Auto am Straßenrand entdeckte.

Ein blutroter Faden verbindet die letzten Worte, die ich zu meiner Mutter sagte – gestern Abend, im Zorn – mit einem Abend im Februar. Einem Abend, als meine beste Freundin Alice und ich im Souterrain ihres Elternhauses saßen und uns unseren größten Traum ausmalten: die Teilnahme am Early-College-Programm der University of North Carolina (UNC) – Chapel Hill. Begabte Highschoolabsolventen und -absolventinnen können zwei Jahre lang an der University of North Carolina Credit Points fürs College sammeln, erste Erfahrungen mit dem Wohnheimleben machen und eigenständig werden. Das behauptete zumindest die Broschüre. Für zwei sozial benachteiligte Mädchen wie Alice und mich war das Early College die Chance, unserer Kleinstadt im tiefsten North Carolina zu entfliehen. Für uns bedeutete das Early-College-Programm die große, weite Welt – und Abenteuer. Unsere Bewerbungen hatten wir gemeinsam ausgefüllt. Waren gemeinsam nach der Schule zur Post in Bentonville marschiert. Hatten gemeinsam die Briefumschläge in denselben Briefschlitz gesteckt. Sollten wir ins Early-College-Programm aufgenommen werden, könnten wir die Bentonville High verlassen und in ein Studentenwohnheim vier Stunden von zu Hause entfernt ziehen – weg von unseren Eltern, die uns so einengten, dass wir manchmal keine Luft mehr bekamen.

Zehn Jahre vor meiner Geburt war meine Mutter Studentin an der University of North Carolina gewesen. Eine vielversprechende Wissenschaftlerin. Jahrelang hatte ich mir die Geschichten angehört. Die gerahmten Fotografien von komplizierten chemischen Experimenten angesehen: Reagenzgläser und Glaspipetten, eine Schutzbrille über ihren hohen Wangenknochen. Im Grunde hatte sie mir diese Flausen in den Kopf gesetzt. Zumindest redete ich mir das ein.

Unsere Briefe waren gestern angekommen. Alices Eltern wussten, dass sie sich beworben hatte. Die beiden strahlten übers ganze Gesicht, als wären sie diejenigen, die einen Platz ergattert hätten.

Ich wusste, dass es bei mir anders ablaufen würde. Ich hatte mich hinter dem Rücken meiner Mutter beworben, in der felsenfesten Annahme, dass sie mich, wenn ich eine Zusage bekäme, wenn ich diesen Brief in Händen hielte, endlich loslassen würde. Ich hatte ihr den auf blau-weißem UNC-Briefpapier geschriebenen Brief überreicht und gegrinst, als wäre er eine Trophäe.

Nie zuvor hatte ich sie so wütend erlebt.

Mein Gehirn kann nicht akzeptieren, wo sich mein Körper gerade befindet. Es erstellt eine chronologische Abfolge der letzten sechsunddreißig Stunden, um dem Wie auf die Spur zu kommen, das mich in dieses Krankenhauszimmer geführt hat.

Gestern Abend: Sie hatte etwas von Vertrauen und Sicherheit und Sich-Zeit-Lassen mit dem Erwachsenwerden gezetert. Ich hatte ihr an den Kopf geworfen, dass ich mich ungerecht behandelt fühle, dass ich es mir erarbeitet hätte und dass ich unbedingt aus diesem Kaff wegmüsse.

Heute Morgen: Beim Aufwachen war ich immer noch auf hundertachtzig. Noch im Bett schwor ich mir, den ganzen Tag kein Wort mit ihr zu reden. Dieser Entschluss hatte sich gut angefühlt.

Heute: Ein nichtssagender, stinknormaler Dienstag, nur dass er für mich das unterschwellige Rauschen eines Wir-reden-später in sich trug.

Heute Abend: Sie fuhr von der Arbeit nach Hause.

Dann: Ein Auto.

Jetzt: Dieses blassgrüne Zimmer und der Geruch nach Desinfektionsmitteln, der beim Einatmen brennt.

Für immer: Wir reden später ist nicht dasselbe wie Wir reden nie wieder.

Der Faden vom Februar zieht sich fest um meinen Hals, als könnte ich nie wieder Atem holen, aber irgendwie redet, flimmert und glänzt der Polizist noch immer.

Die Luft um ihn scheint lebendig. Als wäre Magie im Spiel.

Doch wenn deine ganze Welt in Scherben liegt, ist ein kleines bisschen Magie … nichts.

DREI MONATE SPÄTER

TEIL EINS DER ORDEN

Ein Erstsemester der UNC sprintet durch die Dunkelheit und stürzt sich von der Klippe in die mondhelle Nacht.

Sein Schrei lässt schläfrige Vögel aufflattern und hallt von der Felswand wider, die an den Eno-Steinbruch grenzt. Taschenlampen folgen seinem wild zappelnden Körper, der allein aus wirbelnden Armen und um sich tretenden Beinen zu bestehen scheint, bis er mit einem harten Platschen im Wasser versinkt. Oben am Abhang brechen dreißig Collegestudenten in Jubel aus, in dem Kiefernwäldchen herrscht wilde Ausgelassenheit. Wie ein sich bewegendes Sternbild huschen kegelförmige Lichtstrahlen über die Oberfläche des Sees. Alle halten kollektiv den Atem an. Alle Augenpaare suchen das Wasser ab. Jeder wartet wie gebannt. Dann – endlich – taucht der Junge prustend auf, und die Menschenmenge bricht in stürmischen Jubel aus.

Klippenspringen ist das perfekte Rezept für weiße Südstaatenjungs, um Spaß zu haben: eine Mischung aus Leichtsinn, nicht mehr als ein paar Taschenlampen als Vorsichtsmaßnahme und einer Mutprobe. Ich kann einfach nicht wegsehen. Jeder neue Anlauf lockt meine eigenen Füße einen Zentimeter näher an den Abgrund. Jeder Sprung ins Nichts, jeder Moment des In-der-Luft-Schwebens vor dem Fall entfacht einen Funken wilder Sehnsucht in meiner Brust.

Ich kämpfe diese Sehnsucht nieder. Schließe sie in mir ein. Verrammle alles mit Brettern.

»Der kann von Glück reden, dass er sich nicht die verdammten Beine gebrochen hat«, murmelt Alice in ihrem weichen Südstaatenakzent. Mit einem verächtlichen Schnauben späht sie über den Klippenrand, um den grinsenden Springer zu beobachten, der nach Vorsprüngen und kräftigen Rankengewächsen greift, um die Felswand wieder hinaufzuklettern. Alices glatte pechschwarze Haare kleben ihr an den Schläfen. Der schwülfeuchte Spätaugust legt seine warme, klebrige Hand auf unsere Haut. Da ich meine Locken schon hochgebunden habe, so weit weg von meinem Nacken wie nur irgend möglich, reiche ich ihr den überflüssigen Haargummi von meinem Handgelenk. Sie nimmt ihn wortlos entgegen und macht sich einen Pferdeschwanz. »Auf dem Weg hierher habe ich über diesen Steinbruch gelesen. Alle paar Jahre verletzt sich jemand, knallt gegen die Felsen, ertrinkt. Wir werden todsicher nicht springen, und außerdem wird es langsam spät. Wir sollten gehen.«

»Warum? Weil du gestochen wirst?« Ich schlage nach einem winzigen flatternden Summen neben ihrem Arm.

Sie wirft mir einen wütenden Blick zu. »Ich bin von deiner schwachen Ablenkungstaktik enttäuscht. So verhält sich keine beste Freundin. Hiermit bist du entlassen.« Alice hat als Hauptfach Soziologie gewählt, um danach vielleicht Jura zu studieren. Seit wir zehn sind, nimmt sie mich regelmäßig ins Kreuzverhör.

Ich verdrehe die Augen. »Du hast mir schon circa fünfzig Mal die Freundschaft gekündigt, und trotzdem stellst du mich immer wieder ein. Dieser Job nervt. Dein Personalmanagement ist ein Albtraum.«

»Und trotzdem kommst du immer wieder zurück. Auch wenn das nur Indizienbeweise sind, heißt das doch, dass dir die Arbeit gefällt.«

Ich zucke mit den Schultern. »Die Bezahlung ist gut.«

»Du weißt ganz genau, warum mir diese Aktion gegen den Strich geht.«

Allerdings. Es ist nicht so, als hätte ich geplant, an unserem ersten Abend auf dem Campus gleich das Gesetz zu brechen, aber nach dem Abendessen hatte sich eben die Gelegenheit dazu geboten – in Gestalt von Charlotte Simpson, einem Mädchen, das wir von der Bentonville High kennen. Charlotte steckte den Kopf in unser Wohnheimzimmer, noch bevor wir mit dem Auspacken fertig waren, und wollte unbedingt, dass wir zusammen mit ihr ausgingen. Nach zwei Jahren im Early-College-Programm hatte Charlotte in diesem Jahr offiziell ihr Studium an der UNC begonnen, und irgendwann in der Zwischenzeit hatte sie sich offenbar zu einem Partygirl gemausert.

Tagsüber darf man im Eno River State Park wandern, picknicken und Kajak fahren, aber wenn man sich – wie wir alle hier – danach heimlich hineinschleicht, handelt es sich höchstwahrscheinlich, wenn nicht sogar ganz bestimmt, um unbefugtes Betreten. Normalerweise nicht so mein Ding, aber Charlotte meinte, der Vorabend des ersten Unitags sei etwas Besonderes. Es sei Tradition, dass ein paar Studierende aus den höheren Semestern eine Party im Steinbruch veranstalten. Ist es auch Tradition, dass Erstsemester von den Klippen in den mineralstoffreichen See in der Parkmitte springen? Der Park verläuft zu beiden Seiten der Grenze zwischen Orange und Durham County, nördlich der Interstate 85, etwa fünfundzwanzig Minuten vom Campus der UNC entfernt. Charlotte hat uns in ihrem alten silberfarbenen Jeep mitgenommen, und während der gesamten Fahrt spürte ich, wie Alice angesichts der Gesetzwidrigkeit der ganzen Unternehmung auf der Rückbank neben mir immer kleiner wurde.

Das ungehemmte Gelächter des Springers erreicht uns über die Klippe, noch bevor wir seinen Kopf sehen. Ich kann mich nicht erinnern, wann mein Lachen das letzte Mal so geklungen hat.

»Dir gefällt das hier nicht, weil es …«, ich senke meine Stimme zu einem theatralischen Flüstern, »… gegen die Regeln verstößt?«

Alices dunkle Augen funkeln hinter ihrer Brille. »Wenn man abends außerhalb des Campusgeländes erwischt wird, fliegt man automatisch aus dem Early-College-Programm.«

»Immer mit der Ruhe, Hermine. Charlotte hat gesagt, ein paar Studierende machen das jedes Jahr.«

Noch ein Klippenspringer rennt durch den Wald. Ein lauteres Platschen. Jubelrufe. Alice deutet mit dem Kinn in Richtung der anderen Studierenden. »So viel zu denen. Nun verrate mir, warum du hier bist.«

Weil ich im Moment nicht einfach in unserem Zimmer herumhocken kann. Weil ich seit dem Tod meiner Mutter eine Version von mir in mir trage, die alles brüllend kurz und klein schlagen will.

Ich zucke mit den Schultern. »Wie ließe sich unser Abenteuer denn besser beginnen als mit einem kleinen bisschen Rebellion?«

Lustig scheint sie meine Erklärung nicht zu finden.

»Hat hier jemand Rebellion gesagt?« Charlottes Stiefel knirschen auf den Blättern und Kiefernnadeln. Das scharfe Knacken hebt sich deutlich von der Hintergrundkulisse aus Grillengezirpe und dem tiefen Basswummern ab, das von den Lautsprechern der Party zu uns herüberhallt. Sie bleibt neben mir stehen und streicht sich den kastanienbraunen Pferdeschwanz von der Schulter. »Wollt ihr nicht springen? Es ist Tradition.« Sie grinst. »Und Spaß macht es auch.«

»Nein«, platzt es aus Alice heraus. Ich muss das Gesicht verzogen haben, denn Charlotte grinst, und Alice sagt: »Bree …«

»Studierst du nicht Medizin, Charlotte?«, frage ich. »Wie kannst du so schlau und gleichzeitig so ein schlechter Einfluss sein?«

»So ist das am College«, erwidert Charlotte schulterzuckend. »›Schlau, aber ein schlechter Einfluss‹ beschreibt in etwa die Hälfte der Studentenschaft.«

»Char?«, ruft eine Männerstimme hinter einer fransigen Stechpalme. Charlottes Miene erhellt sich zu einem breiten Lächeln, noch ehe sie sich zu dem großen rothaarigen Jungen umdreht, der auf uns zukommt. In der einen Hand hält er einen roten Plastikbecher und in der anderen eine Taschenlampe.

»Hey, Babe«, schnurrt Charlotte und begrüßt ihn kichernd mit einem Kuss.

»Char?«, forme ich mit den Lippen in Alices Richtung. Sie zieht eine Grimasse.

Als das Pärchen sich voneinander löst, winkt Charlotte uns heran. »Babe, das sind die neuen Early-College-Mädels, die ich von zu Hause kenne. Bree und Alice.« Sie klammert sich wie ein Koalabär an den Arm des Jungen. »Leute, das hier ist mein Freund. Evan Cooper.«

Evan mustert uns so lange, dass ich mich frage, was er über uns denken mag.

Alice hat taiwanesische Wurzeln, ist klein und drahtig, mit klugen Augen und fast immer einem Grinsen im Gesicht. Sie ist stets etwas overdressed, um einen guten Eindruck zu machen, »nur für alle Fälle«, und heute Abend hat sie eine dunkle Jeans und eine gepunktete Bluse mit Bubikragen ausgewählt. Unter Evans taxierendem Blick schiebt sie ihre runde Brille zurecht und hebt schüchtern die Hand zum Gruß.

Ich bin ein Meter dreiundsiebzig groß – groß genug, um eventuell als Collegestudentin durchzugehen – und Schwarz. Gesegnet mit den Wangenknochen und Kurven meiner Mutter und dem vollen Mund meines Vaters. Ich trage eine alte Jeans und ein T-Shirt. Schüchternes Winken ist nicht so mein Ding.

Als Evan mich betrachtet, reißt er die Augen auf. »Du bist das Mädchen, dessen Mom gestorben ist, nicht wahr? Bree Matthews?«

Schmerz bohrt sich tief in mein Inneres, und meine Mauer schießt blitzschnell in die Höhe. Der Tod versetzt einen in ein Paralleluniversum, aber nach drei Monaten verfüge ich über das nötige Werkzeug, um darin zu leben.

Charlotte rammt Evan den Ellbogen in die Rippen und wirft ihm einen bitterbösen Blick zu. »Was denn?« Er hebt die Hände hoch. »Das hast du doch ge…«

»Tut mir leid.« Sie fällt ihm ins Wort und sieht mich entschuldigend an.

Meine Mauer funktioniert in zwei Richtungen: Sie verbirgt die Dinge, die ich verstecken will, und hilft mir, die Dinge zu zeigen, die ich anderen zeigen möchte. Besonders nützlich gegenüber der Mein-Beileid-Fraktion. Vor meinem inneren Auge steht die Mauer jetzt wehrhaft vor mir. Stärker als Holz, Eisen oder Stahl. Das muss sie auch sein, denn ich weiß, was als Nächstes folgen wird: Charlotte und Evan werden den üblichen Wortschwall von sich geben, wie jeder, wenn er merkt, dass er mit dem Mädchen-deren-Mom-gestorben-ist spricht.

Es ist wie Hinterbliebenen-Bingo mit tröstlichen Worten, bloß dass hier jeder verliert, wenn alle Kästchen abgehakt sind.

Charlotte will etwas sagen. Los geht’s …

»Wie hältst du dich? Kann ich irgendwas für dich tun?«

Doppelter Treffer.

Die ehrliche Antwort auf diese beiden Fragen? Die richtig ehrliche Antwort? Nicht so toll und Nein. Stattdessen sage ich: »Alles gut.«

Niemand will die ehrliche Antwort hören. Die Leute von der Mein-Beileid-Fraktion wollen nur eines, und zwar sich gut fühlen, weil sie diese Fragen stellen. Dieses Spiel ist furchtbar.

»Ich kann mir das nicht vorstellen«, murmelt Charlotte, und damit hat sie noch einen Treffer auf der Bingokarte gelandet. Vorstellen können sie es sich sehr wohl, sie wollen es bloß nicht.

Manche Wahrheiten kann man nur durch eine Tragödie entdecken. Meine erste Lehre lautet: Wenn jemand deinen Kummer anspricht, darfst du ihn nicht verstecken. Sie müssen ihn in Echtzeit miterleben, ansonsten erfüllst du ihre Erwartungen nicht. Charlottes blaue Augen suchen begierig nach Tränen, einer zitternden Unterlippe, aber meine Mauer steht, also wird sie keines von beidem bekommen. Auch Evans Blick ist auf der Jagd nach meiner Trauer und meinem Leid, aber als ich trotzig das Kinn hochrecke, wendet er die Augen ab.

Gut.

»Mein Beileid zu deinem Verlust.«

Mist.

Und mit den Worten, die ich am meisten verachte, hat Evan das Spiel gewonnen.

Ein Verlust bedeutet, dass Leute irgendwelche Dinge nicht wiederfinden, weil sie vergessen haben, wo sie sie hingelegt haben. Aber meine Mutter ist mir nicht verloren gegangen. Sie ist tot.

Davor-Bree ist auch tot, selbst wenn ich so tue, als wäre dem nicht so.

Danach-Bree trat am Tag nach dem Tod meiner Mutter in mein Leben. Beim Erwachen am Morgen danach war sie da. Danach-Bree war während der Beerdigung da. Danach-Bree war da, als die Nachbarn an unsere Tür klopften, um uns Kummer und Brokkolieintopf zu bringen. Danach-Bree war bei mir, als die Trauergäste, die zu Besuch waren, endlich wieder aufbrachen. Obwohl ich nur vage Erinnerungen an das Krankenhaus habe – »traumabedingter Gedächtnisverlust«, so steht es in dem seltsamen, predigerhaften Trauerratgeber meines Vaters –, habe ich Danach-Bree. Sie ist ein ungewolltes Andenken, das mir der Tod beschert hat.

In meiner Vorstellung sieht Danach-Bree beinahe genauso aus wie ich. Groß, sportlich, die Haut ein warmer Braunton, breitere Schultern, als mir lieb ist. Aber während meine dunklen, drahtigen Löckchen gewöhnlich hochgebunden sind, breiten sich die von Danach-Bree ungehindert aus wie die Äste einer kräftigen Eiche. Während meine Augen braun sind, sind ihre das dunkle Ocker, Blutrot und glühende Schwarz von flüssigem Eisen in einem Brennofen, denn Danach-Bree steht ständig kurz vor einer Explosion. Am schlimmsten ist es nachts, wenn sie von innen gegen meine Haut drückt und der Schmerz unerträglich wird. Gemeinsam flüstern wir: Es tut mir leid, Mom. Es ist alles meine Schuld. Sie lebt und atmet in meiner Brust, einen Herzschlag hinter meinem eigenen Leben und Atem, wie ein wütendes Echo.

Sie im Zaum zu halten ist ein Fulltime-Job.

Alice hat keine Ahnung von Danach-Bree. Das hat niemand. Noch nicht einmal mein Dad. Vor allem nicht mein Dad.

Alice räuspert sich, und das Geräusch reißt mich wie eine anbrandende Welle aus meinen Gedanken. Wie lange war ich weggetreten? Eine Minute? Zwei? Ich konzentriere mich auf die drei Menschen vor mir, meine Miene ist ausdruckslos, die Mauer steht. Das Schweigen macht Evan nervös. »Übrigens sind deine Haare total krass!«, platzt es aus ihm heraus.

Ohne sie zu sehen, weiß ich, dass die Locken, die aus meiner Frisur abstehen, hellwach sind und sich in der feuchten Nachtluft himmelwärts recken. Ich bin wütend, denn sein Tonfall klingt nicht so sehr nach einem Kompliment, sondern vielmehr so, als sei er auf eine Kuriosität gestoßen – und diese Kuriosität bin ich, die Schwarze, mit meinen Schwarzen Haaren. Na toll.

Alice wirft mir einen mitfühlenden Blick zu, den Evan überhaupt nicht bemerkt. Natürlich nicht. »Ich glaube, wir sind hier fertig. Können wir nach Hause fahren?«

Charlotte zieht einen Flunsch. »Nur noch eine halbe Stunde, versprochen. Ich will nur kurz auf die Party.«

»Ja, genau! Schaut mir beim Dosenstechen zu!« Bevor wir protestieren können, schlingt Evan einen Arm um Charlottes Schultern und führt sie weg.

Unter leisem Murren folgt Alice den beiden und steigt dabei am Waldrand über hochgewachsenes Unkraut. Hauptsächlich Rispenhirse und Kanadisches Berufkraut. Meine Mutter nannte das Zeug »Hexengras« und »Katzenschweif« – als sie noch am Leben war und mir Pflanzennamen beibringen konnte.

Alice hat fast schon die Bäume erreicht, als sie merkt, dass ich ihr nicht folge. »Kommst du?«

»Gleich. Ich will mir noch ein paar Sprünge ansehen.« Ich weise mit einem Daumen über meine Schulter.

Sie stapft zu mir zurück. »Ich warte auf dich.«

»Nein, ist schon okay. Geh ruhig vor.«

Sie mustert mich, hin- und hergerissen, ob sie auf mich hören oder lieber nachbohren soll. »Nur zusehen, nicht springen?«

»Nur zusehen, nicht springen.«

»Matty.« Ihr Spitzname für mich aus Kindertagen – diese Abkürzung für meinen Nachnamen – versetzt mir einen Stich tief in meiner Brust. In letzter Zeit haben alle alten Erinnerungen eine solche Wirkung auf mich, selbst diejenigen, die nichts mit ihr zu tun haben, und irgendwie hasse ich es. Aufsteigende Tränen lassen meine Sicht verschwimmen, und ich muss blinzeln, um Alices Gesichtszüge wieder scharf erkennen zu können – der blasse Teint, die Brille, die ihr ständig auf die Nasenspitze rutscht. »Ich … Ich weiß, das hier ist nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Auf die UNC zu gehen, meine ich. Aber … deine Mom hätte sich bestimmt mit dem Gedanken angefreundet. Irgendwann.«

Ich lasse den Blick so weit wandern, wie es der Mondschein erlaubt. Am anderen Ufer des Sees bilden Baumwipfel schattenschwarze Fransen zwischen dem Steinbruch und dem düsteren Himmel. »Das werden wir nie herausfinden.«

»Aber …«

»Immer ein Aber.«

Etwas Hartes schleicht sich in ihre Stimme. »Aber wenn sie hier wäre, würde sie bestimmt nicht wollen, dass du … dass du …«

»Dass ich was?«

»Dass du ein ganz anderer Mensch wirst.«

Ich trete nach einem Kieselstein. »Ich brauche eine Minute für mich. Genieß die Party. Ich komme gleich nach.«

Sie mustert mich, versucht meine Stimmung einzuschätzen. »›Ich hasse kleine Gesellschaften – sie verlangen einem ab, sich ständig anzustrengen.‹«

Mit zusammengekniffenen Augen durchforste ich mein Gedächtnis nach den vertrauten Worten. »War das – war das eben Jane Austen?«

Ihre dunklen Augen funkeln. »Wer ist der größere Literatur-Nerd? Der Zitierende oder derjenige, der das Zitat erkennt?«

»Moment mal.« Belustigt schüttle ich den Kopf. »War das eben Krieg der Sterne?«

»Nee.« Sie grinst. »Eine neue Hoffnung.«

»Kommt ihr?« Charlottes Stimme schießt wie ein Pfeil durch den Wald. In Alices Augen funkelt immer noch etwas Besorgnis, doch sie drückt kurz meine Hand und verschwindet.

Sobald das Rascheln ihrer Schuhe im Unterholz nicht mehr zu hören ist, atme ich aus und hole mein Handy heraus.

Hey, Süße, habt ihr euch gut eingelebt, du und Alice?

Die zweite SMS ist eine Viertelstunde später eingetroffen.

Ich weiß, du bist unsere tapfere Bree, die bereit für den Absprung aus Bentonville war, aber vergiss deine armen, alten Leute zu Hause nicht. Mach deine Mom stolz. Ruf an, wenn du Zeit hast. LG, Dad.

Ich stecke das Handy zurück in die Tasche.

Ich war bereit gewesen, Bentonville zu entfliehen, aber nicht aus Tapferkeit. Anfangs hatte ich zu Hause bleiben wollen. Nach allem, was passiert war, schien es das Richtige zu sein. Aber die Monate allein unter einem Dach mit meinem Dad hatten meine Scham unerträglich werden lassen. Wir trauern um denselben Menschen, aber unsere Trauer ist nicht dieselbe. Sie ist wie jene Stabmagneten aus dem Physikunterricht: Man versucht, die farblich passenden Pole zusammenzuschieben, aber sie wollen sich einfach nicht berühren. Ich kann die Trauer meines Dads nicht verstehen. Will es eigentlich auch nicht. Letztlich habe ich Bentonville verlassen, weil ich zu viel Angst vor dem Bleiben hatte.

Ich gehe an der Klippe entlang, weg von den anderen, den Steinbruch immer zu meiner Linken. Bei jedem Schritt steigt der Geruch nach feuchter Erde und Kiefern empor. Wenn ich tief genug einatme, bleibt das mineralische Aroma von zermahlenem Gestein in meiner Kehle zurück. Einen halben Meter vor mir fällt der Boden zu meinen Füßen ab, und der See breitet sich vor mir aus, spiegelt den Himmel und die Sterne und die Möglichkeiten der Nacht.

Von hier aus kann ich alles aus der Perspektive der Springenden sehen: Der Steinbruch wurde in einem Winkel von dreißig Grad in den felsigen Erdboden gegraben. Um sich nicht an der Felswand zu verletzen, muss man schnell rennen und weit springen. Ohne zu zögern.

In Gedanken laufe ich, als wäre der Mond meine Ziellinie. Ich laufe, als könnte ich die Wut und die Scham und das Gerede hinter mir lassen. Fast kann ich das köstliche Brennen meiner Muskeln spüren, den süßen und starken Rausch in meinen Adern, während ich über die Klippe hinaus in die Leere segle. Ohne Vorwarnung streckt sich der auflodernde Funke von Danach-Bree wie eine brennende Schlingpflanze aus meinen Eingeweiden nach oben, doch diesmal schiebe ich ihn nicht fort. Er entfaltet sich hinter meinen Rippen, und sein heißer Druck ist so mächtig, dass es sich anfühlt, als würde ich gleich explodieren.

Ein Teil von mir will explodieren.

»Ich an deiner Stelle würde das nicht tun.«

Eine sarkastische Stimme hinter mir lässt mich zusammenfahren und ein paar hoch oben im Blätterdach verborgene Vögel krächzend in den Himmel auffliegen.

Ich hatte niemanden durch das Unterholz kommen gehört, doch nun lehnt ein großer dunkelhaariger Junge cool an einer Eiche, als wäre er die ganze Zeit über schon dort gewesen; die Arme über der Brust verschränkt und die Füße mit den schwarzen Springerstiefeln an den Knöcheln überkreuzt. In seiner Miene spiegelt sich ein Anflug von Geringschätzung wider, als könnte er sich noch nicht einmal zu einer vollen Dosis davon aufraffen.

»Ich wollte dich nicht stören. Es sah nur so aus, als würdest du gleich von der Klippe springen wollen. Allein. Im Dunkeln«, sagt er gedehnt.

Er ist beunruhigend schön. Seine Gesichtszüge sind aristokratisch und scharf geschnitten, gerahmt von hohen, blassen Wangenknochen. Sein Körper wirkt schattenhaft: schwarze Jacke, schwarze Hose und tintenschwarze Haare, die ihm in die Stirn fallen und sich dicht unterhalb seiner ebenmäßigen Ohren locken, in denen kleine schwarze In-Ear-Kopfhörer stecken. Älter als achtzehn kann er nicht sein, aber etwas an ihm lässt ihn nicht wie einen Teenager wirken – seine Kieferpartie, die Form der Nase. Seine Reglosigkeit.

Der Junge, der gleichzeitig jung und alt ist, lässt sich von mir mustern, aber nur einen Moment lang. Dann senkt er seine gelbbraunen Augen herausfordernd. Als wir einander in die Augen sehen, durchzuckt mich von Kopf bis Fuß ein brennender Schock, der Angst zurücklässt.

Ich schlucke und wende mich ab. »Ich würde den Sprung schaffen.«

Er schnaubt verächtlich. »Von Klippen zu springen ist ein törichtes Unterfangen.«

»Dich hat aber niemand gefragt.« Ich habe eine eigensinnige Ader, die von anderen eigensinnigen Menschen noch verstärkt wird, und dieser Typ gehört ganz klar in diese Kategorie.

Ich will an ihm vorbeigehen. Schnell wie eine Katze greift er nach mir, aber ich drehe mich weg, bevor er mich packen kann. Er zieht die Augenbrauen hoch, und sein Mundwinkel zuckt. »Ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du neu?«

»Ich gehe jetzt.« Ich wende mich ab, aber der Junge hat mich mit zwei Schritten eingeholt.

»Weißt du, wer ich bin?«

»Nein.«

»Ich heiße Selwyn Kane.«

Sein Blick lässt winzige, unsichtbare elektrische Funken über meine Wange tanzen. Ich zucke zusammen und halte schützend die Hand zwischen uns hoch.

Sofort schließen sich seine Finger – zu heiß, zu stark – um mein Handgelenk. Ein Prickeln schießt bis zu meinem Ellbogen hinauf. »Warum hast du dein Gesicht bedeckt?«

Darauf kann ich ihm keine Antwort geben. Oder mir selbst. Ich versuche mich von ihm loszureißen, aber sein Griff ist eisern. »Lass los!«

Selwyns Augen weiten sich ein wenig, dann verengen sie sich. Er ist es nicht gewohnt, angeschrien zu werden. »Kannst du … spürst du etwas? Wenn ich dich ansehe?«

»Was?« Ich ziehe, aber er hält mich mühelos fest. »Nein.«

»Lüg nicht!«

»Das ist keine …«

»Sei still!«, befiehlt er. Helle Wut lodert in meiner Brust auf. Doch seine ungewöhnlichen Augen wandern über mein Gesicht und bringen meine Entrüstung vollständig zum Erlöschen. »Seltsam. Ich dachte …«

Plötzlich zerreißen Schreie die Nacht, doch diesmal kommen sie nicht von den Klippenspringern. Wir drehen uns beide in Richtung der Bäume und der Party auf der Lichtung. Wieder Geschrei – aber nicht wie von fröhlichen, betrunkenen Menschen.

Ein tiefes Knurren dicht an meinem Ohr. Ich zucke zusammen, als ich erkenne, dass das Geräusch von dem unverschämten Jungen kommt, dessen Finger immer noch mein Handgelenk umschlossen halten. Während er weiter die Bäume anstarrt, verzieht sich sein Mund zu einem zufriedenen Lächeln. Dabei entblößt er zwei Eckzähne, die beinahe seine Unterlippe berühren. »Da steckst du also.«

»Wer steckt wo?«, will ich wissen.

Selwyn fährt zusammen, als habe er meine Anwesenheit völlig vergessen, und gibt mich dann mit einem genervten Stöhnen frei. Er läuft los, rennt blitzschnell in den Wald, ein geräuschloser Schatten zwischen den Bäumen. Bevor ich reagieren kann, ist er schon außer Sicht.

Ein schriller Schrei erhebt sich von der Party zu meiner Linken. Rechts von mir höre ich die lauten Stimmen der Klippenspringer, die jetzt ebenfalls auf die Lichtung zulaufen. Das Blut gefriert mir in den Adern.

Alice.

Mit in der Brust hämmerndem Herzen renne ich zum Trampelpfad, um Selwyn zu folgen, aber zwischen den Bäumen ist der Boden in der Dunkelheit kaum noch zu erkennen. Nach drei Schritten stolpere ich und stürze in ein Brombeergestrüpp. Zweige zerkratzen mir Hände und Arme. Zitternd hole ich zweimal tief Luft. Gebe meinen Augen Zeit, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Stehe auf. Lausche auf den Lärm brüllender Studenten. Dann, während Adrenalin durch meine Adern schießt, laufe ich eine halbe Meile mit raschen, vorsichtigen Schritten in die richtige Richtung und frage mich, wie zum Teufel Selwyn sich ohne eine Taschenlampe so schnell durch den Wald bewegen konnte.

Als ich endlich auf die Lichtung mit der Party stolpere, herrscht dort das reinste Chaos. Erstsemester drängeln und schubsen sich auf dem langen, schmalen Pfad in Richtung des Kiesparkplatzes. Hinter den Bäumen erwacht ein Motor nach dem anderen knurrend zum Leben. Zwei Typen heben mühsam Bierfässer an und schieben sie auf die Ladeflächen ihrer Trucks, während eine kleine Gruppe neben ihnen mehr oder weniger hilfreich versucht, die Fässer »leichter zu machen«, indem sie direkt aus den Schläuchen trinken. Neben dem Feuer jubelt ein Kreis aus zwanzig Gestalten, die Plastikbecher und Handys hoch in die Luft halten. Was oder wen auch immer sie anstrahlen, Alice wird es nicht sein. Sie ist bestimmt auf der Suche nach mir, so wie ich versuche, sie zu finden. Ich greife nach meinem Handy, aber da sind weder verpasste Anrufe noch SMS. Sie dreht bestimmt gerade durch.

»Alice!« Mein Blick sucht die Menschenmenge ab, sucht nach Charlottes Pferdeschwanz und T-Shirt, nach Evans roten Haaren, aber da ist keine Spur von ihnen. Eine halb nackte, klitschnasse Studentin schiebt sich an mir vorbei. »Alice Chen!« Rauchschwaden vom Lagerfeuer trüben die Luft, und ich kann kaum etwas erkennen. Ich drängle mich an schwitzenden, sich windenden Leibern vorbei und rufe immer wieder nach Alice.

Ein großes, blondes Mädchen funkelt mich an, als ich zu dicht an ihrem Gesicht schreie, und ich erwidere den bösen Blick. Sie ist schön, auf die gleiche Art, wie ein gepflegter Dolch schön ist: scharf, glänzend und kantig. Ein bisschen spießig. Absolut Alices Typ. Verdammt, wo steckt sie nur …

»Alle weg hier, bevor jemand die Bullen ruft!«, brüllt das Mädchen.

Bullen?

Ich blicke genau in dem Moment auf, als sich der Kreis mit den Plastikbechern teilt. Dann erkenne ich den Anlass für das Geschrei vorhin und den Grund, warum jemand die Polizei rufen könnte: eine Schlägerei. Und zwar eine heftige. Vier betrunkene riesenhafte Jungen rollen ineinander verknäult über den Boden. Wahrscheinlich Footballspieler, die direkt von einem Spiel kommen, angetrieben von Adrenalin, Bier und wer weiß, was sonst noch. Einer der Hünen hält das Hemd eines anderen in der Hand und zieht so fest am Stoff, dass ich eine Naht reißen höre. Der dritte steht und holt gerade zu einem Tritt in den Magen des vierten Jungen aus. Es ist, als würde man bei einem Gladiatorenkampf zusehen, bloß dass sie keine Rüstungen tragen, sondern nur mit Muskeln bepackt sind. Sie haben Hälse vom Umfang meines Oberschenkels, und statt Waffen schwingen sie Fäuste, so groß wie preisgekrönte Grapefruits. Sie wirbeln so viel Rauch, Schmutz und Staub in die Luft, dass mir beinahe das helle, sich bewegende Flackern über ihren Köpfen entgangen wäre.

Was zum …?

Da! Da ist es wieder. In der Luft über den Jungen schimmert und tanzt etwas. Ein grünlich silbernes Etwas, das herabschießt, springt, aufflackert und immer wieder durchsichtig wird, wie ein fehlerhaftes Hologramm.

Der Anblick weckt eine Erinnerung. Das helle Schimmern … und dieses Gefühl dabei lassen mich nach Luft schnappen.

Ich habe so etwas schon einmal gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wo …

Keuchend wende ich mich meinem Nebenmann zu, einem Jungen mit weit aufgerissenen Augen in einem Tar-Heels-T-Shirt. »Siehst du das?«

»Du meinst die Blödmänner, die sich wegen nichts prügeln?« Er tippt auf sein Handy. »Ja, klar, was denkst du filme ich denn gerade?«

»Nein, das … das Licht.« Ich zeige auf das Flackern. »Da!«

Der Junge schaut suchend nach oben, dann wird seine Miene sarkastisch. »Hast du was geraucht?«

»Na los!« Die Blondine drängt sich durch den Zuschauerkreis und baut sich mit in die Hüften gestemmten Händen zwischen den Kämpfenden und der Menge auf. »Schluss jetzt. Wir müssen los!«

Der Junge neben mir scheucht sie weg. »Geh mir aus dem Bild, Tor!«

Tor verdreht die Augen. »Hau einfach ab, Dustin!« Ihr böser Blick bringt die meisten der Gaffer dazu, schnellstmöglich die Beine in die Hand zu nehmen.

Dieses Etwas ist immer noch da, hinter dem Kopf des blonden Mädchens. Mit wild hämmerndem Herzen lasse ich den Blick noch einmal schweifen. Niemandem sonst ist die silbrige Masse aufgefallen, die über den Köpfen der Jungen herumflattert – entweder das, oder es kann sie niemand außer mir sehen. Kalte Angst regt sich in meinem Magen.

Trauer bewirkt Seltsames in den Köpfen der Menschen. Das weiß ich. Eines Morgens zwei Wochen nach dem Tod meiner Mutter glaubte mein Dad, ihren auf dem Herd köchelnden Maisbrei mit Käse zu riechen – meine Leibspeise und die Spezialität meiner Mutter. Einmal hörte ich sie im Korridor vor meinem Zimmer summen. Etwas derart Alltägliches und Einfaches, so normal und unbedeutend, dass es einen Augenblick lang den Anschein hatte, als wären die Wochen zuvor nur ein Albtraum gewesen, und nun wäre ich wach und sie noch am Leben. Der Tod ist schneller als das menschliche Gehirn.

Nach diesem Erinnerungsschwall atme ich aus, schließe fest die Augen, öffne sie wieder. Niemand sonst kann das hier sehen, denke ich und betrachte noch einmal die Leute um mich herum. Niemand …

Abgesehen von der Gestalt auf der anderen Seite des Feuers, versteckt zwischen zwei Eichen.

Selwyn Kane.

Mit kalter Miene starrt er nach oben. Verärgert. Seine scharfen Augen beobachten ebenfalls das Gebilde, das da ist und dann wieder nicht. Lange Finger zucken an seinen Seiten, Silberringe funkeln in den Schatten. Durch Rauchfahnen, die in Wirbeln und Wellen über dem Lagerfeuer aufsteigen, trifft Selwyns Blick plötzlich meinen. Er seufzt. Ja, es ist tatsächlich ein müdes Seufzen, als würde ich ihn jetzt, da jenes Hologramm-Wesen da ist, anöden. Trotz meiner Angst fühle ich mich gekränkt. Ohne den Blickkontakt zu unterbrechen, vollführt er eine rasche, ruckartige Bewegung mit dem Kinn, und eine heftig peitschende, unsichtbare Elektrizität wickelt sich wie ein Seil um meinen Körper und zerrt mich zurück – weg von dem Jungen und dem Etwas. Sie zieht so fest und so schnell an mir, dass ich beinahe stürze. Sein Mund bewegt sich, aber ich kann ihn nicht hören.

Ich wehre mich, doch das Phantomseil reagiert, und heftiger Schmerz blüht in meinem Körper zu einem einzigen Wort auf:

Geh.

Das Wort setzt sich in meinem Gehirn fest, als wäre es meine eigene Idee, die ich nur vergessen hatte. Der Befehl brennt sich hinter meinen Augen ein und hallt wie eine Glocke wider, die tief in meiner Brust läutet, bis sie alles andere übertönt. Mein Mund und meine Nase werden von Aromen überflutet – erst ein wenig Rauch, dann Zimt. Mir wird schwindlig davon. Das Verlangen, von hier zu verschwinden, durchdringt meine Welt, bis es so erdrückend ist, dass meine Lider schwer werden.

Als ich die Augen wieder öffne, habe ich mich bereits in Richtung Parkplatz umgedreht. Im nächsten Moment laufe ich los.

GEH. JETZT.

Ich gehe. Jetzt.

Das scheint richtig zu sein. Gut. Sogar am besten.

Neben mir läuft Dustin. »Ich muss gehen.« Er schüttelt den Kopf, als sei es ihm unbegreiflich, warum er die Party nicht schon früher verlassen hat. Unwillkürlich nicke ich zustimmend. Tor hat uns befohlen, von hier zu verschwinden, und wir sollten tun, was sie sagt. Jetzt befinden wir uns auf dem Schotterweg, zum Parkplatz sind es nur noch ein paar Minuten Fußweg.

Ich stolpere über einen Ast, taumle zur Seite und greife nach einem Stamm. Meine Hände knallen gegen die raue Kiefernrinde. Der jähe, brennende Schmerz an meinen bereits zerkratzten Handflächen schneidet durch das rauchige Geh und den anhaltenden Gewürzduft von Jetzt, bis sich beide Wörter verflüchtigen. Statt mich wie ein Gewicht niederzudrücken, saust der Befehl wie eine Mücke in meinem Schädel herum.

Dustin ist längst fort.

Gierig sauge ich Sauerstoff in meine Lunge, bis sich meine Gedanken wieder wie meine eigenen anfühlen, bis ich so weit in meinem Körper bin, dass ich das schweißnasse Baumwoll-T-Shirt spüre, das an meinem Oberkörper klebt.

Erinnerungen steigen auf wie Blasen in Öl, langsam und träge, bis sie in allen Farben des Regenbogens explodieren.

Selwyn. Seine gelangweilte Miene. Sein Mund, der Wörter wie einen kalten Windstoß in die Nacht entlässt, bis sie meine Absicht zu bleiben wegfegen und sie durch seinen Befehl zu gehen ersetzen. Sein Wille umwickelt meine Erinnerung an das fliegende Geschöpf und zermalmt sie zu einem Haufen aus Staub und Bildsplittern, um diesen Haufen dann wieder zu etwas Neuem zusammenzusetzen: eine unscheinbare Leere über dem Lagerfeuer, ohne jede Spur des Geschöpfes. Aber jene neue Erinnerung fühlt sich nicht real an; sie ist eine hauchdünne, aus silbernem Rauch erschaffene Schicht, während die Wahrheit darunter immer noch sichtbar ist.

Er hat uns beiden falsche Erinnerungen eingeflüstert, aber jetzt erinnere ich mich wieder an die Wahrheit. Das ist unmöglich …

Da ertönt eine Stimme, und ich ducke mich hinter einen Baum. »Es sind nur noch diese vier hier. Die Übrigen sind mittlerweile auf dem Parkplatz.« Es ist Tor, das blonde Mädchen, das alle angebrüllt hat. »Können wir uns beeilen? Ich habe eine Verabredung mit Sar auf einen Drink im Tap Rail.«

»Sar wird Verständnis dafür haben, wenn du dich verspätest.« Es ist Selwyn. »Der hier war fast vollständig materialisiert. Bei den letzten beiden musste ich eben vorsichtshalber die Erinnerungen löschen.«

Ich unterdrücke ein Keuchen. Die beiden befinden sich sechs Meter entfernt auf der Lichtung. Was auch immer sie da tun, sie arbeiten zusammen. Tor und Selwyn sind zwischen den Bäumen zu sehen, wie sie um das Lagerfeuer gehen, den Blick nach oben gewandt. Die verschwommen-grüne Gestalt ist immer noch da, blitzt am Himmel auf und verlöscht. Die vier Footballspieler müssen wirklich sturzbesoffen sein. Sie lösen sich erst jetzt langsam voneinander und setzen sich auf. Ihre Brustkörbe heben und senken sich, ihre Gesichter sind blutverschmiert, die Mienen verwirrt. Einer von ihnen macht Anstalten aufzustehen, doch Selwyn ist im Handumdrehen neben ihm. Seine Hand senkt sich wie ein Amboss auf die Schulter des viel größeren Jungen und drückt ihn so gewaltsam und schnell nach unten, dass seine Knie hörbar auf dem Erdboden aufschlagen. Der Junge brüllt vor Schmerz und fällt vornüber auf seine Hände, während ich einen Aufschrei unterdrücke.

»Hey!«, ruft ein anderer Junge.

»Ruhe«, fährt Selwyn ihn an. Der verletzte Junge wehrt sich gegen Selwyns Griff, aber Selwyn drückt ihn mühelos nach unten, ohne auch nur hinzusehen. Selwyns Blick ist starr auf das flackernde Ding gerichtet, das sich über ihren Köpfen bewegt. Nach etlichen schmerzhaften Atemzügen stößt der Junge ein leises Stöhnen aus. »Ihr anderen, hierher zu ihm.« Die drei Jungen wechseln fragende Blicke. »Jetzt!«, blafft Selwyn, und sie krabbeln auf allen vieren eilig herbei und setzen sich neben ihren verletzten Freund.

In dieser Sekunde wird mir schlagartig klar, dass ich eine Wahl habe. Ich kann nach Alice und Charlotte suchen. Alice wird vor Sorge schon ganz krank sein. Ich kann gehen, wie Selwyn es mir befohlen hat. Ich kann meine Mauer wieder errichten, diesmal gegen das, was auch immer hier mit diesen Jungen passiert, die ich ohnehin nicht kenne, weil ich neu an der Uni bin. Ich kann meine Neugier verbergen, genau wie ich es mit Danach-Bree und meiner Trauer mache. Oder ich kann bleiben. Wenn das hier nicht bloß ein Streich ist, den mir mein von Trauer umnebelter Geist spielt, was ist es dann? Schweiß strömt meine Stirn herunter und brennt mir in den Augen. Ich beiße auf meine Unterlippe, während ich darüber nachdenke.

»Wenn ich sie fortschaffe, wird er fliehen«, warnt Selwyn.

»Was du nicht sagst«, erwidert Tor trocken.

»Abfällige Bemerkungen kannst du später machen. Jetzt wird gejagt.« Jagd? Ich atme schneller.

»Glashaus, Steine …«, schnaubt Tor, greift aber über ihre Schulter nach etwas, das ich nicht sehen kann.

Jegliche Wahlmöglichkeiten lösen sich in Luft auf, als aus dem Nichts silberner Rauch erscheint. Er windet sich fließend wie etwas Lebendiges um Selwyn, umschlingt seine Arme und Brust, lässt seinen Körper undeutlich werden. Seine bernsteinfarbenen Augen leuchten – sie leuchten tatsächlich – wie zwei Sonnen. Sein schwarzes Haar kräuselt sich nach oben, seinen Kopf krönen helle blaue und weiße Flammen. Die Finger seiner freien Hand spreizen und ballen sich an seiner Seite, als würden sie die Luft an sich ziehen und kneten. Eigentlich ist es unmöglich, aber er ist jetzt sogar noch furchterregender und schöner als zuvor.

Noch mehr silberner Rauch bildet sich und umhüllt die Footballspieler. Sie blinzeln noch nicht einmal – denn sie können ihn nicht sehen. Ich aber schon. Und Selwyn und Tor ebenfalls.

Als Tor einen Schritt zurückweicht, erkenne ich endlich, was sie in der Hand hält: eine dunkle, gebogene Metallstange. Eine peitschende Bewegung nach unten, und die Stange verlängert sich – zu einem Bogen. Ein gottverdammter Bogen!

Beim Anblick ihrer Waffe schreien die nervösen Footballspieler auf und kriechen wie Krebse auf allen vieren davon.

Ohne auf sie zu achten, zieht Tor fest an einem Ende des Bogens und holt eine silberne Sehne hervor. Bespannt die Waffe mit geübter Hand. Überprüft die Spannung. Das Mädchen, das ich spießig fand, holt einen Pfeil aus einem zwischen ihren Schulterblättern verborgenen Köcher und legt ihn auf, ohne hinzusehen. Sie atmet ein, hebt in einer kraftvollen Bewegung den Bogen und zieht den Pfeil bis zu ihrem Ohr zurück.

Einer der Footballspieler deutet mit zitterndem Finger auf sie. »Was …«

»Wohin willst du ihn?«, fragt Tor, als hätte der Junge nichts gesagt. Muskelstränge wölben sich an ihrem Bizeps und Unterarm.

Selwyn legt den Kopf schief und mustert das Geschöpf. »In den Flügel.«

Tor zielt, die Sehne spannt sich. »Auf dein Zeichen.«

Ein Herzschlag.

»Jetzt!«

Drei Dinge geschehen in rascher Abfolge:

Tors Pfeil schwirrt durch die Luft.

Selwyn dreht sich schwungvoll zu den Jungen um, breitet die Arme weit aus und murmelt Worte, die ich nicht hören kann.

Und die Jungen stehen auf. Im Gänsemarsch gehen sie ums Lagerfeuer und kommen in meine Richtung.

Tors Pfeil hat den schimmernden Körper getroffen. Für den Bruchteil einer Sekunde sehe ich Flügel im Lagerfeuerrauch. Krallen. Ein dumpfer Schlag – und das Geschöpf windet sich auf dem Boden, wirbelt Blätter und Erde auf, der halbe Pfeil ragt in die Höhe. Was auch immer es ist, es ist nicht viel größer als eine Beutelratte. Und ebenso wütend. Ich erschaudere. Eine Beutelratte, mit Flügeln.

Ich verstecke mich, während die Footballspieler an mir vorübergehen. Beim Anblick ihrer Gesichter gefriert mir das Blut in den Adern: schlaffe Münder, leere Augen. Sie bewegen sich wie unter Drogen.

Habe ich auch so ausgesehen?

Ein Kreischen zerschneidet die Luft und lenkt meinen Blick wieder zu Selwyn und Tor. Ein Zischen. Eine Stimme wie über Glas schabendes Metall. »Merlin …«

Ich bin verwirrt. Merlin wie in der Artus-Legende?

Selwyn nähert sich dem flackernden, zuckenden Geschöpf, in dem Tors Pfeil steckt. Fünf nadeldünne Lichtpunkte erscheinen an seinen ausgestreckten Fingerspitzen. Mit einem Schütteln des Handgelenks lässt er die Lichtspeere in den Boden schnellen. Das Geschöpf schreit. Selwyn hat es wie einen Schmetterling in einem Schaukasten fixiert. Sein leises Lachen jagt mir einen Schauder über den Rücken. »Nicht nur irgendein Merlin.«

Das Geschöpf zischt abermals vor Schmerz und Wut. »Ein Königsmagier!«

Ein düsteres Grinsen macht sich auf Selwyns Gesicht breit. »Schon besser.« Mein Herz setzt kurz aus. Magier. Magie.

»Es ist bloß ein kleiner, Sel.« Tor zieht einen Schmollmund, in ihrem Bogen ist bereits ein weiterer Pfeil eingelegt.

»Egal, wie klein er ist«, widerspricht Selwyn – Sel. »Er darf nicht hier sein.«

Das Ding wehrt sich gegen seine Fesseln und macht ein flatterndes Geräusch.

Sel schnalzt mit der Zunge. »Warum bist du hier, kleiner Isel?«

Er spricht »Isel« mit einem langem »I« aus – und grinst dabei höhnisch.

»Neugierige Legendborn!« Der Isel schnieft leise. »Neugieriger Verrä…« Sel tritt auf seinen Flügel. Fest. Das Geschöpf schreit auf.

»Genug von uns. Warum bist du hier?«

»Hunger!«

Sel verdreht die Augen. »Ja, das haben wir gesehen. Du bist auf einen Funken Aggression gestoßen und hast ihn angefacht, bis ein richtiges Freudenfeuer daraus geworden ist. Und dann hast du dir so gierig den Bauch vollgeschlagen, dass du uns noch nicht einmal gesehen hast, obwohl wir direkt vor deiner Nase waren. Aber so weit weg vom Campus? Du bist ein schwächliches, erbärmliches Ding. Kaum materialisiert. Es wäre doch bestimmt leichter, dort Beute zu machen, näher an deinem Tor?«

Ein rhythmisches Quietschen erhebt sich vom Boden, wo der gefangene Isel liegt. Es dauert einen Moment, bis ich erkenne, dass es sich bei dem Geräusch um Gelächter handelt. Sel hört es ebenfalls, seine Lippen kräuseln sich.

»Findest du das komisch?«

»Jaaaa«, krächzt der Isel. »Ssssehr komisch …«

»Spuck’s aus. Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit«, ermahnt ihn Sel. »Oder sollte ich sagen, du hast nicht die ganze Nacht Zeit? Du wirst hier sterben – oder was glaubst du?«

»Nicht meiiiiin Portal«, krächzt die Kreatur.

Sels Kieferpartie verkrampft sich. »Was meinst du damit, ›nicht dein Portal‹?«

Das Geschöpf lacht abermals, ein atonales, falsches Geräusch. Sels Blick huscht zu Tor. Immer noch auf den Isel zielend, schüttelt sie mit einem Achselzucken den Kopf. Keiner der beiden weiß, was das Geschöpf meint. »Nicht mein Portal. Nicht mein Portal …«

Ohne Vorwarnung ballt Sel die Hand in einer kraftvollen Bewegung zur Faust. Die glühenden Nadeln ziehen sich zusammen. Es gibt einen kurzen Lichtblitz und einen markerschütternden Schrei, und der flackernde Leib des Wesens explodiert. Übrig bleibt grüner Staub.

Ich stehe wie angewurzelt da. Sie werden mich finden, denke ich, denn ich habe zu große Angst, um wegzulaufen.

»Es könnten noch mehr von denen hier herumlungern.« Tor lässt ihren Bogen sinken. Sel schaut nachdenklich zu Boden. »Sel?« Schweigen. »Hast du mich gehört?«

Er hebt den Blick und sieht sie an. »Ich habe dich gehört.«

»Nun, gehen wir auf die Jagd, oder nicht, Königsmagier?«, schnaubt sie.

Er dreht sich zum Wald gegenüber von meinem Versteck, Rücken und Schultern angespannt. Dann trifft er eine Entscheidung. »Wir jagen.« Er murmelt ein Wort, das ich nicht verstehe, und der silberne Rauch von vorhin kehrt zurück, wirbelt um das Lagerfeuer, bis die Flammen verlöschen und die Lichtung in Dunkelheit getaucht wird. »Los.«

Ich halte die Luft an, aber Tor und Sel wenden sich nicht in meine Richtung. Stattdessen betreten sie den Teil des Waldes, den Sel angesehen hat. Ich warte, bis ihre Stimmen leiser werden. Es liegt nicht nur an der Angst davor, was sie mit mir anstellen würden, sollten sie mich finden – es dauert auch einfach eine Weile, bis ich meine zitternden Glieder wieder unter Kontrolle bringe. Schließlich sind die beiden verschwunden.

Ein Moment der Stille, dann noch einer, und erst danach stimmen die Grillen wieder ihr Zirpen an. Ich hatte überhaupt nicht bemerkt, dass sie aufgehört hatten.

Auf einem Ast über mir stößt ein Vogel ein leises, unsicheres Zwitschern aus. Mir geht es ähnlich, als ich endlich ausatme. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wie er sich fühlt: Der Isel war ein völlig irreales Monster, das sich irgendwie von Menschen ernährt, aber Selwyn ist etwas anderes … etwas Schlimmeres.

Jedes Lebewesen im Wald hat sich vor ihm versteckt.

Einen Herzschlag lang stehe ich da, immer noch wie erstarrt, dann laufe ich los. Ich renne so schnell wie ich kann durch die Schatten, ohne mich noch einmal umzusehen.

Als ich zwischen den Bäumen hervorstürze, drossle ich mein Tempo, und alle Gedanken an das Unmögliche verflüchtigen sich.

Lichter leuchten blau und rot vor dem Nachthimmel auf, und Angst, schwer und säuerlich, breitet sich in meinem Magen aus. Ein Streifenwagen des Sheriffs vom Durham County steht auf dem Parkplatz, und daneben sprechen meine Freundinnen gerade mit einem Deputy, der einen Notizblock hält.

Sowohl Charlotte als auch der Deputy bemerken mich, als ich mich ihnen nähere. Der Deputy, ein weißer Mann über vierzig, klappt den Notizblock zu und legt eine Hand auf seine Hüfte, als wollte er mir ins Gedächtnis rufen, dass Weglaufen zwecklos ist. Die Waffe im Holster an der anderen Körperseite tut ihr Übriges.

Alice steht ein Stück hinter ihnen, ein stiller Schatten mit gesenktem Kopf. Ihre Haare sind wie ein dicker schwarzer Vorhang nach vorn gefallen und verbergen ihr Gesicht. Bei diesem Anblick zerreißt es mir das Herz.

Als ich den Wagen erreiche, wirft der Deputy Charlotte einen Blick zu. »Eure Freundin?« Charlotte nickt, und dann sprudeln weitere Erklärungen und Entschuldigungen aus ihr hervor.

Ich gehe zu Alice und mustere sie eingehend. »Alles in Ordnung?« Sie reagiert nicht und sieht mich auch nicht an. Ich strecke die Hand nach ihrer Schulter aus, aber sie dreht sich abrupt weg. »Alice …«

»Da wir nun alle endlich hier sind …«, sagt der Deputy gedehnt. Begleitet von einem leidgeprüften Seufzen, schreitet er zur Fahrerseite seines Streifenwagens – und lässt sich dabei absichtlich viel Zeit. Er stützt sich auf die Motorhaube. »Ms. Simpson, Sie dürfen gehen, ich verwarne Sie diesmal nur. Beim nächsten Mal gibt es eine Meldung. Ms. Chen und Ms. …?« Abwartend neigt er den Kopf in meine Richtung und zieht eine Augenbraue hoch.

Ich schlucke, immer noch mit wild klopfendem Herzen. »Matthews.«

»Aha.« Er nickt zur Rückbank des Streifenwagens. »Sie beide kommen mit mir.«

Alice sitzt mit zitternden Händen neben mir. Ich werfe einen Blick auf die leuchtend blaue Digitalanzeige im Streifenwagen. 22.32 Uhr. Wir befinden uns nun schon seit elf Minuten auf der dunklen, leeren Straße zum Campus und schweigen. Keine von uns ist je in einem Polizeiauto gewesen. Es riecht nach Leder und Waffenöl und nach etwas Scharfem und Minzigem. Mein Blick bleibt an dem Getränkehalter zwischen den Vordersitzen mit einer runden grün-schwarzen Dose Skoal-Kautabak, Geschmacksrichtung Classic Wintergreen, hängen. Igitt. Auf der anderen Seite der Gittertrennwand liegt ein verstaubter, an die Mittelkonsole angeschlossener Laptop auf einem Haufen elektronischer Geräte voller spiralförmiger Drähte, Zifferblätter und Schalter. Der Deputy, auf dessen Namensschild »Norris« steht, macht sich am Radio zu schaffen, bis der Refrain von »Sweet Home Alabama« aus dem krächzenden Lautsprecher ertönt.

Ich bin sechzehn. Ich weiß Bescheid. Ich kenne die Geschichten von Onkeln, Cousins – Himmel, von meinem eigenen Vater – über Zusammenstöße mit der Polizei und über Fahrzeugkontrollen. Während ich hier in diesem Auto sitze, lässt der Gedanke an diese Bilder mein Herz pochen. Ich weiß nicht, ob es einen einzigen Schwarzen Menschen in diesem Land gibt, der mit felsenfester Zuversicht sagen kann, dass er sich in Gegenwart der Polizei sicher fühlt. Nicht nach den letzten Jahren. Wahrscheinlich noch nie. Vielleicht gibt es ein paar, irgendwo, ich jedenfalls kenne sie nicht.

Alice sitzt stocksteif da, den Blick starr auf die endlose Wand des vorübergleitenden dunklen Waldes hinter dem Fenster gerichtet. Auf dem Vordersitz klopft Norris mit den Daumen auf das Lenkrad und formt lautlos mit den Lippen: »Lord, I’m coming home to you.«

»Alice«, flüstere ich. »Es ist etwas passiert …«

»Ich rede nicht mit dir.«

»Ach, komm schon«, zische ich. »Am Lagerfeuer war ein …« Herrgott, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. »Es war die Schlägerei, glaube ich …«

»Schluss mit dem Geschnatter«, befiehlt Deputy Norris. Ich sehe seine Augen im Rückspiegel. Er hebt eine Augenbraue, wie um zu sagen: Sag was. Du traust dich ja doch nicht. Ich sehe mit leerem Blick weg.

Nach ein paar Minuten ergreift Norris das Wort. »UNC, soso. Mein Junge hat sich dort vor zwei Jahren auch beworben – ist nicht genommen worden. Verflixt schwer, da reinzukommen. Und auch teuer.«

Keine von uns weiß, was sie darauf erwidern soll.

»Wie habt ihr’s geschafft?«

Wir zögern beide. Was geschafft? Aufgenommen zu werden oder es zu finanzieren? Alice antwortet als Erste. »Stipendium.«

»Und du, meine Kleine?« Norris’ Blick fixiert mich im Rückspiegel. »Ich tippe mal auf ›bedarfsabhängige Unterstützung‹?«

Alice versteift sich, und meine Nackenhaare stellen sich auf. Ich bin nicht ›seine Kleine‹, und ich schäme mich auch nicht wegen der finanziellen Unterstützung, aber das fragt er gar nicht – »Quotenregelung?« steht ihm in sein höhnisch grinsendes Gesicht geschrieben.

»›Leistungsabhängig‹«, presse ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.

Er lacht glucksend. »Aber sicher doch.«

Ich atme gegen die in mir aufsteigende ohnmächtige Wut an. Meine Finger bohren sich in meine Oberschenkel – so viele Dinge muss ich mir in diesem Moment verkneifen.

Ein paar Minuten später drosselt der Wagen sein Tempo. Vom Campus sind wir noch meilenweit entfernt, und es ist weder eine Kreuzung noch ein Auto in Sicht, bloß eine gerade zweispurige Straße, die von den Scheinwerfern des Streifenwagens erhellt wird. Dann sehe ich, warum Norris anhält. Zwei Gestalten sind auf der anderen Straßenseite aus dem Wald getreten. Als der Streifenwagen sich nähert, schirmen die beiden ihre Augen mit erhobenen Händen vor dem Scheinwerferlicht ab. Norris lässt den Wagen neben ihnen ausrollen, stellt das Radio leiser und kurbelt sein Fenster herunter. »Ein bisschen spät für ’nen Spaziergang.«

»Norris, nicht wahr?« Beim Klang der Stimme weicht mir das Blut aus meinem Gesicht.

Die Schultern von Deputy Norris verkrampfen sich. »Kane.« Seine Augen gleiten nach links. »Morgan. Das tut mir leid. Ich habe Sie gar nicht erkannt.«

Alice drückt sich an das Fenster auf ihrer Seite, um die Gestalten, die ich als Selwyn und Tor erkannt habe, besser sehen zu können. Neugierige Legendborn.

»Das ist mir nicht entgangen«, sagt Sel aalglatt. Er beugt sich vor, und ich richte den Blick geradeaus, mein Gesicht ist ausdruckslos. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie sein Blick einen Moment lang auf mir ruht und dann zu Alice wandert. Mir läuft es kalt den Rücken herunter. »Nachzüglerinnen aus dem Steinbruch?«

»Ja«, bestätigt Norris. Nach einem kurzen Zögern räuspert er sich. »Irgendwelche Probleme dort?«

Selwyn richtet sich auf. »Jetzt nicht mehr.«

»Das hört man gern.« Norris’ Lachen klingt angespannt. Nervös.

Norris weiß Bescheid. Er weiß Bescheid.

»Ist das alles?«, fragt Sel trocken. Falls Norris gekränkt ist, weil er, ein Deputy des Sheriffs von Durham County und ein erwachsener Mann, von einem Teenager herumkommandiert wird, zeigt er es jedenfalls nicht.

»Ich bringe bloß die beiden hier zurück zum Campus.«

Sel entfernt sich bereits von uns, geht die Straße entlang, seine Aufmerksamkeit längst woanders. »Dann mal los.«

Dann mal los. Keine Bitte. Kein Vorschlag. Ein Befehl.

Jegliches Quäntchen Sicherheit, das ich vielleicht in diesem Auto empfunden haben könnte, wird durch diese drei Wörter zunichtegemacht. Welcher höheren Macht auch immer Deputy Norris hörig ist, diese beiden Teenager stehen rangmäßig über ihm.

Norris salutiert vor Tor, ehe sie Sel folgt. Dann legt er den Gang ein, um auf der Straße in Richtung UNC weiterzufahren. Eine Minute später dreht er das Radio wieder lauter und summt leise mit. Ich nehme all meinen Mut zusammen und wende, so unauffällig wie möglich, den Kopf, um durch die Heckscheibe zu spähen.

Tor und Sel sind verschwunden.

Neben mir sackt Alice in ihrem Sitz zusammen. Ich unternehme keinen weiteren Versuch, mit ihr zu reden. Wenn ich vorhin schon nicht gewusst habe, was ich sagen soll, dann bin ich mir jetzt – nachdem ich die Begegnung eines Gesetzeshüters mit diesen sogenannten Legendborn beobachtet habe – erst recht nicht mehr sicher. Die restliche Fahrt über gehe ich in Gedanken durch, was ich Alice vorhin erzählt habe, und fühle mich gleichzeitig erleichtert und verängstigt. Erleichtert, weil ich in Norris’ Gegenwart nichts gesagt habe, was darauf hingedeutet hätte, dass ich weiß, was wirklich beim Steinbruch vorgefallen ist. Verängstigt, weil ich Zeugin von etwas geworden bin, das nicht für meine Augen bestimmt war – und hätte Selwyn Kane deswegen etwas unternehmen wollen, Deputy Norris hätte ihn nicht davon abgehalten.

Während der restlichen Fahrt zum Campus jagen drei Gedanken durch meinen Kopf, bis sie sich zu einem einzigen Wortstrom vereinigen: Magie. Real. Hier.

Norris setzt uns vor dem Old East ab, dem historischen Wohnheim, in dem die Studierenden des Early College untergebracht sind. Schweigend steigen wir die Treppe zu unserem Wohnheimzimmer im zweiten Stock hoch. Sobald wir eingetreten sind, zieht Alice ihren Schlafanzug an und legt sich ins Bett, ohne mir eine gute Nacht zu wünschen. Hilflos stehe ich mitten im Raum.

Auf ihrer Seite des Zimmers im Regal über dem Schreibtisch hat Alice gerahmte Fotos von ihrem Bruder, ihren Schwestern und ihren Eltern im Urlaub in Taiwan aufgestellt. Ihre Eltern hatten gleich nach unserer Aufnahme verkündet, dass sie ihre Tochter jeden Freitag vom Wohnheim abholen würden, damit sie das Wochenende zu Hause in Bentonville verbringen könne, aber das hat Alice nicht daran gehindert, sich so einzurichten, als würde sie hier permanent wohnen. Am Nachmittag hatte sie ein paar Filmposter von Liebeskomödien an die Wand gehängt und eine fast zwei Meter lange Lichterkette über ihrem Bett angebracht.

Auf meiner Zimmerseite gibt es keine Fotos. Keine Poster. Eigentlich überhaupt keine Deko. Daheim hat es unerträglich wehgetan, durch die Flure meines Elternhauses zu gehen und die Fotos meiner lebendigen und lächelnden Mutter zu sehen. Ich hatte sogar ihren Nippes weggeräumt. Jedes Anzeichen ihrer Existenz hat mir das Herz zerrissen. Für meinen Umzug nach Chapel Hill habe ich dann so gut wie nichts eingepackt. Ich habe hier lediglich ein paar Plastikkisten voller Bücher und Schreibsachen, einen Koffer mit Kleidung, meine Lieblingsturnschuhe, meinen Laptop, mein Handy und eine kleine Box mit Kosmetikartikeln.

Nach dem heutigen Abend sieht all das wie Artefakte aus einer anderen Welt aus, in der es keine Magie gibt.

Real. Hier.

Drei andere Wörter reihen sich in den Gedankenfluss ein: Merlin. Königsmagier. Legendborn.

Zwar rechne ich nicht damit, schlafen zu können, aber ich lege mich ins Bett, während Kindheitserinnerungen und die höllische Realität, die ich heute kennengelernt habe, aufeinanderprallen. Als ich noch klein war, stellte ich mir gerne vor, dass es Magie gäbe, wie bei Percy Jackson oder Charmed – Zauberhafte Hexen. Manchmal wirkte Magie wie ein Werkzeug, mit dem sich das Leben vereinfachen ließe. Etwas, das das Unmögliche möglich machen konnte.

Aber zur realen Magie gehören Geschöpfe, die sich von Menschen ernähren. Eine leise Stimme in meinem Innern sagt mir, dass die Legendborn gut sein müssen, wenn sie auf jene Geschöpfe Jagd machen. Das müssen