4,90 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Chroniken der Elemente

- Sprache: Deutsch

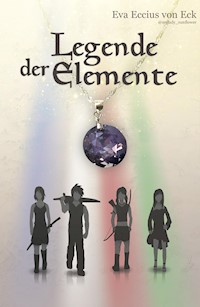

Der Roman "Legende der Elemente" von Eva Eccius, handelt von vier jungen Menschen, deren Heimatdörfer angegriffen wurden. Ein Krieg droht zwischen den Dörfern zu entstehen. Jedes dieser Dörfer steht für ein Element: Wasser, Wind, Feuer, Erde. Während Fiona, ein junges Mädchen aus einem der Dörfer, auf dem Weg ist, um die Wahrheit des Angriffes herauszufinden, trifft sie ihren Freund aus Kindertagen, Neys. Sein Dorf wurde ebenfalls Opfer eines Anschlags. Die beiden schließen sich zusammen, um die wahre Ursache zu finden und treffen auf ihrem Weg Nina und Mira, deren Dörfern das gleiche Schicksal widerfahren ist. Alle Vier glauben nicht an die Schuld der jeweils anderen Dörfer und so entsteht anfangs eine Zweckgemeinschaft. Im weiteren Verlauf der Geschichte verbindet sie viel mehr als nur ihr Versprechen, die Wahrheit zu finden. Sie werden Freunde, machen gefährliche, lehrreiche und schöne Erfahrungen. Ihre Wege führen sie durch Wiesen, Wälder, Schneelandschaften und Wüsten. Dort treffen sie viele Menschen, und manches Mal geraten die Gefühle durcheinander. Gemeinsam lernen sie, was es bedeutet, zu vertrauen, an sich zu glauben, zu lieben und für das zu kämpfen, was ihnen am Herzen liegt. Zentrale Themen des Romans sind: Vertrauen, Verständnis, erste Liebe, Tod und Freundschaft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 464

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Eva Eccius von Eck

@mylady_sunflower

Legende der Elemente

Eva Eccius von Eck

@mylady_sunflower

Roman

© 2021 Eva Eccius von Eck - 2. Auflage

Verlag und Druck:

tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN Taschenbuch:

978-3-347-18594-4

ISBN Hardcover:

978-3-347-18595-1

ISBN e-Book:

978-3-347-18596-8

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Sei du der Grund, wieso andere Menschen wieder an das Gute glauben.

- unbekannter Autor -

von

Eva Eccius von Eck

2. Auflage

Wie alles begann

„Lass mich los! Neys … Neys … NEEEYS!“

„Fiona, wach auf!“

Schweißgebadet blickte ich mich um. Wo war ich? Seufzend ließ ich mich wieder zurück in die Kissen sinken.

Ich war Zuhause. Alles ist gut … es ist nichts passiert.

Oder doch?

Mein Herz raste immer noch, als ich die Hand auf meine Brust legte. Ich atmete zweimal mit geschlossenen Augen durch, bevor ich in die braunen Augen meines Bruders blickte.

„Hast du wieder schlecht geträumt?“, fragte er mich mit besorgter Stimme.

„Wieder von damals“, murmelte ich mit belegter Stimme.

Sota musterte mich weiterhin mit aufmerksamen Blick.

„Weißt du was dir hilft? Ein wunderschöner Tag am Wasserfall! Das wird dich ablenken.“

Ich nickte nur und Sota nahm das als Einverständnis an. Er sprang vom Bett und hopste die Stufen hinunter zu unseren Eltern. Immer noch nicht ganz wach, ließ ich den Traum Revue passieren. Ich träumte nicht oft, aber wenn, dann immer diesen Traum. Kopfschüttelnd, um auch die letzten besorgten Gedanken zu vertreiben, verließ ich mein gemütliches Bett.

„Guten Morgen, Fiona“, begrüßte mich meine Mutter fröhlich.

„Morgen“, murmelte ich nur.

„Gut geschlafen?“, fragte mich mein Vater, während er kurz von seinem Tee aufschaute.

„Schlecht geträumt, aber sonst geht es mir gut. Ich gehe mit Sota zum Wasserfall.“

„Das hat uns dein Bruder bereits erzählt. Er sucht gerade seine Angel.“

Vater konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen und ich tat es ihm gleich. Sota freute sich immer, wenn er mit mir zum Wasserfall gehen konnte. Alleine durfte er noch nicht hin, einerseits, weil er erst sieben Jahre alt war und andererseits, weil der Wasserfall nahe der Dorfgrenze lag, die wir nicht überschreiten durften.

„Fiffi, ich bin so weit! Beeil dich!“, rief Sota von draußen.

Fiffi … wie ich diesen Spitznamen hasste. Er stammte aus der Zeit, als Sota noch ein Baby war und meinen Namen nicht richtig aussprechen konnte. Doch er klang wie ein Name, den man seinem Hund geben würde.

„Nicht zu lange Kinder, das Fest ist ja heute! Und ihr wisst doch, dass es eure Großmutter hasst, wenn ihr zu spät kommt“, erinnerte uns unser Vater mit ernster Miene.

Wie könnte ich das nur vergessen. Seit Wochen war unser Dorf schon in großen Vorbereitungen zum Geburtstagsfest meiner Großmutter. Wer hundert Jahre alt wird, der darf auch richtig gefeiert werden.

„Fiona, pass bitte gut auf deinen Bruder auf, als ältere Schwester trägst du die Verantwortung für ihn.“

„Ja, Mutter, ich weiß“, seufzte ich, jeden Tag die gleiche Leier. Sota schaute zum Fenster hinein: „Mama, sie ist nur acht Jahre älter!“

„Neun, Sota, ich bin sechzehn.“ Lachend schüttelte ich den Kopf, während ich aus dem Haus lief.

„Die paar Jahre …“ Sota verdrehte die Augen.

Zur Strafe boxte ich ihn mit einem Grinsen leicht an die Schulter: „Komm jetzt! Sonst wird es zu spät … wer zuerst am Wasserfall ist.“

Er schaute mich herausfordernd an und flitzte los. Schnell hatte ich Sota eingeholt und wir liefen nebeneinander her. Unser Dorf war feierlich geschmückt worden, in der Mitte des Dorfplatzes brachten die Männer schwere Holzscheite zusammen. Das würde ein prächtiges Lagerfeuer werden.

„Ich fasse es nicht, dass unsere Großmutter schon hundert wird.“ Sota und ich schauten uns verschmitzt an, doch ich meinte nur grinsend, dass ihr die Arbeit als Dorfoberhaupt scheinbar gut bekäme.

Bald ließen wir die Häuser zurück und jagten uns lachend den kleinen Hügel hinauf. Nach einem kleinen Waldstück erreichten wir eine Lichtung, wo der Wasserfall seinen höchsten Punkt hatte, bevor er metertief hinunterplätscherte.

„Wer als erster hinunterspringt hat … Fiffi!“, brüllte Sota mir empört hinterher.

Doch da war ich schon im kühlen Nass. Dieser Moment, wenn der gesamte Körper ins Wasser eintaucht und von Kälte umhüllt wurde, das war mein liebster Augenblick. Ich tauchte gerade wieder auf, als Sota in diesem Moment mit voller Wucht eine Wasserbombe neben mir machte. Keuchend und prustend tauchte er neben mir auf und bekam einen ordentlichen Wasserschwall von mir ab.

„Ich war schneller“, sagte ich lachend und ließ mich auf dem Wasser treiben.

„Du hast nicht gewartet, das war unfair“, murmelte Sota beleidigt und schob schmollend seinen Mund unter Wasser.

„Aber ich könnte schwören, dass du schneller unten warst, als das Wasser vom Wasserfall.“

„Wirklich?“ Sotas Augen begannen zu leuchten.

„Ganz sicher sogar.“ Es war so einfach meinen Bruder glücklich zu machen.

„Nächstes Mal wartest du aber!“

„Niemals“, versicherte ich ihm, mit einem schelmischen Grinsen im Gesicht.

Er spritzte mich frech an und so begannen wir eine ausgelassene Wasserschlacht, bis wir uns völlig erschöpft auf dem Wasser treiben ließen.

Im Wasser fühlte ich mich frei und vollkommen, alle Sorgen schienen vorbeizuschwimmen. Ein Gefühl völliger Losgelöstheit. Wasser oder wie ich es auch nannte: blaues Gold, war eines der wichtigsten Teile meines Lebens. Es zog mich magisch an, als ob es mich zu sich rufen würde. Ein Glück, dass ich in einem Dorf lebte, welches von einem Fluss umrundet wurde und nur durch eine Brücke mit dem Festland verbunden war. Das viele Wasser verlieh unserem Dorf auch den wunderschönen Namen: Dorf desWasserspiegels. Sehr treffend, wie ich fand. Das Wasser spiegelte all das wieder, was für mich und mein Dorf wichtig war: Zusammenhalt, Stärke, Mut und Willenskraft. Wasser war unsere Quelle des Lebens.

Glücklich legten wir uns ins Gras. Es war ein warmer Tag geworden, kein Wölkchen war am Himmel zu sehen. Nur ein leichter Wind blies mir durchs schulterlange, braune Haar und kitzelte mich leicht im Gesicht.

„Ich liebe solche Tage“, nuschelte Sota und ich konnte ihm nur zustimmen. Von der Früh bis zum Nachmittag mit meinem Bruder den Tag genießen und abends unsere Großmutter mit dem köstlichsten Essen zu feiern, solche Tage könnte es öfter geben.

Bevor ich leicht weg döste, drehte sich Sota zu mir um: „Heute besiege ich dich!“

„Niemals“, konterte ich und musste mir ein Lachen verkneifen.

Wir sprangen auf die Beine, suchten uns jeweils einen Stock und ließen sie über unsere Köpfe wirbeln. Ich drehte den Holzstock mit meinem Handgelenk und führte ihn so knapp wie möglich an meinem Körper vorbei. Ich folgte der Dynamik des Stockes und richtete nur die Schneidrichtung danach, wo Sota versuchte mich anzugreifen. Jeden seiner Hiebe parierte ich und ließ sie an meinen Stock abgleiten. Seit er klein war lehrte ich ihn im Stockkampf, in der Hoffnung, er würde es nie benötigen. Aber lieber können und nicht brauchen, als unvorbereitet einer Situation ausgeliefert zu sein. Sota war gut geworden, keine Frage, aber mit einem gezielten Stich an die Schulter, verlor er das Gleichgewicht und fiel ins Wasser.

„Wer ist nun die Beste?“, gab ich triumphierend an.

„Du natürlich, nun hilf mir hoch“, murmelte Sota beleidigt.

Ich ließ den Stock fallen und reichte ihm meine rechte Hand. Ich wollte ihm gerade erklären, dass sein Fehler darin lag, dass er nicht gemerkt hatte, wie ich ihn zum Wasser getrieben hatte. Er musste aufpassen, wo er hin stieg und immer seine Umgebung im Auge behalten. Als Sota meine Hand ergriff und mich mit aller Kraft zu sich ins Wasser zog. Mit einem Lachen kniff ich ihm ins Bein und sagte lachend: „Das war fies.“

„Du bist und bleibst aber die beste Kämpferin im Dorf“, grummelte Sota enttäuscht und zugleich stolz, eine solche Schwester zu haben.

„Ich bin nicht so stark, wie die Männer im Dorf“, stellte ich richtig.

„Ja, aber du kannst am besten mit dem Stock kämpfen und verflixt schnell bist du auch noch!“ Sota bemerkte, dass er mich lobte, was nun wirklich selten vorkam und blickte verlegen zur Seite.

Im Wald neben uns, huschte irgendetwas durch die Büsche. Ich hatte keine Zeit mehr zum Reagieren, da war der Schatten schon über mir und drückte mich leicht unter Wasser.

„Blinky“, schnaufte ich, als ich wieder an die Wasseroberfläche kam. „Du kleiner, frecher Waschbär!“ Ich blickte in seine großen Knopfaugen und musste grinsen.

„Ich hätte auch gern ein Haustier wie du“, murmelte Sota leicht geknickt.

„Blinky ist kein Haustier, Blinky ist mein Begleiter. Aber du weißt doch, dass er immer zu uns beiden gehören wird. Du hast mir schließlich geholfen, ihn aufzuziehen“, tröstete ich ihn.

„Aber du vergisst ihn immer“, merkte Sota skeptisch an.

„Ich wollte ihn heute Morgen nur nicht wecken“, rechtfertigte ich mich, mit gespielt bösen Blick.

Blinky war noch ganz klein als seine Mutter ihn verstoßen und ich ihn beim Wasserfall gefunden hatte. Ich verliebte mich sofort in seine Kulleraugen. Ich konnte gar nicht anders, als ihn großzuziehen. Seitdem war er mein ständiger Begleiter und ließ mich so manche einsamen Momente besser aushalten. Er erhielt seinen Namen aufgrund seiner Gabe, jedes Essen zu finden. Wenn er dies gefunden hatte, leuchteten seine Augen heller als jeder Stern am Himmel.

„Geht es dir jetzt eigentlich besser?“, fragte Sota besorgt, als wir aus dem Wasser stiegen und uns zum Ausrasten in das Gras legten. Nickend sagte ich: „Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich schon wieder von früher geträumt habe. Ich denke, vergessen kann man das nicht so einfach.“

„Aber es ist schon sieben Jahre her“, stellte Sota fest.

„Ich weiß, aber es tut immer noch weh, wenn ich daran denke.“ Gedankenverloren zupfte ich am Gras.

„Du warst neun Jahre alt, meinst du nicht, es wird Zeit es zu vergessen?“

„Wie würdest du dich fühlen, wenn du gerade mit deinem besten Freund spielst und deine Mutter käme, um dich von ihm wegzureißen? Ich wusste damals ja nicht einmal wieso …“, fuhr ich ihn schärfer an, als geplant.

„Ich weiß, Fiffi, aber …“

„Nichts aber!“, unterbrach ich ihn. „Stell dir vor: Auf einmal konnten wir nicht mehr aus dem Dorf gehen, weil es scheinbar zu gefährlich sei. Ach früher … früher war es so schön. Wir konnten spielen und toben, mit wem und wann wir wollten. Und heute?“ Verärgert versuchte ich meinen Kloß im Hals hinunterzuschlucken. „Du warst noch nie außerhalb des Dorfes. Das ist nicht gerecht.“ Ich musste mit den Tränen kämpfen, zu tief saßen die Erinnerungen. Damals gab es noch keine Unstimmigkeiten zwischen den Dörfern.

Das Dorf im Land des Windes wurde damals beschuldigt versucht zu haben, unser Heiliges Wasser zu stehlen. Dem Heiligen Wasser sagte man heilende Kräfte nach und es stand für den Segen, den wir erhalten hatten. Unser Fluss war immer voll von sauberem, klaren Wasser. Es gab nie einen Mangel oder schwere Krankheiten. Für uns war das kleine Gefäß das Symbol und die Verbindung mit unserem Element. Ich glaubte nicht, dass das Dorf im Land des Windes es an sich reißen wollte. Jeder wusste, wie wertvoll es für uns war. Beweise gab es damals keine und doch war jeder zu stolz, dieses große Missverständnis zu klären.

Neys … die Erinnerungen an ihn verblassten jeden Tag etwas mehr. Nur eines blieb immer in meinen Gedanken: Seine Augen, seine wunderschönen, waldgrünen Augen.

„Vielleicht siehst du ihn irgendwann einmal wieder“, sagte Sota achselzuckend.

„Ja vielleicht“, murmelte ich und legte mich wieder zurück in das Gras und hatte nur noch Neys grüne Augen vor mir. Er war immer so lieb zu mir gewesen, von Grund auf ehrlich und dennoch so undurchschaubar. Neys … was du wohl gerade machst?

„Ich freue mich aufs Essen heute“, sagte Sota lächelnd und wechselte das Thema.

„Als ob in deinem Kopf nur Platz für Essen wäre. Denkst du auch mal an etwas anderes, du kleiner Vielfraß? Obwohl, … ich freue mich auch schon.“

„Ganz ehrlich Schwesterchen, woran sollte ich sonst denken?“ Plötzlich richtete sich Sota auf und hielt seine Nase gegen den Wind. „Mhhhmmm. Es riecht so, als hätten sie schon angefangen zu braten“, stellte Sota begeistert fest.

Der Wind wehte einen verbrannten Geruch zu uns herüber. Ich musste kichern: „Ich glaube, da hat jemand etwas anbrennen lassen.“

„Wehe, das waren unsere Eltern“, gluckste Sota.

Doch der Geruch war nicht das Einzige, was der Wind zu uns herüber trug - auf einmal hörten wir einen Schrei. Augenblicklich sprang ich auf und der schlafende Waschbär fiel von meinem Bauch. Sofort fegte ich los. Den verdutzten Sota ließ ich hinter mir. Ein Schrei? Warum schrie jemand so entsetzlich? Mein Bruder erreichte mich erst am obersten Platz des Hügels. Mein Blick fiel hinunter zu unserem Dorf. Entsetzt wich ich ein paar Schritte zurück und zog Sota beschützend hinter meinen Rücken. Unser Dorf stand meterhoch in Flammen. Alles brannte!

„Komm!“, schrie Sota und riss mich aus meiner Erstarrung. Wir rannten so schnell wir konnten in unser Dorf hinunter.

Am Dorfplatz trafen wir unsere Großmutter. Sie zitterte am ganzen Körper. Diese sonst so standhafte Frau schien völlig verloren.

„Sota, bring dich in Sicherheit“, kreischte ich ihn an. Er schrie mir noch zu, dass er Mutter suchen würde, doch das drang fast nicht mehr zu mir hindurch.

„Was ist passiert?“, rief ich meine Großmutter, gegen den Lärm des Dorfes zu.

„Alles fing plötzlich an zu brennen … dieses Feuer … diese Flammen und dann … und dann …“

Ich bemerkte schnell, dass meine Großmutter noch völlig unter Schock stand, drückte sie fest an mich und suchte dann meinen Vater. Gemeinsam mit anderen Dorfleuten bildeten sie eine Kette, um das Löschwasser schneller zu transportieren. Doch die Flammen waren zu mächtig, um gegen sie anzukommen.

„Fiffi, ich habe Mama gefunden“, schrie Sota aus heiterem Himmel hinter mir. Ich drehte mich und rannte zu ihnen.

„Mutter“, hauchte ich entsetzt, als sie schwankend neben Sota her ging und sich an ihn klammerte. Beide waren völlig von Russ bedeckt. Unsere Mutter hatte sogar einige kleinere Brandblasen an ihren Armen und Beinen. Sota ließ sie vorsichtig los und lehnte sie gegen einen Baum, der noch nicht völlig vom Feuer zerfressen war.

Unsere Mutter nahm uns Kinder in den Arm und drückte uns verzweifelt an sich. Sie nuschelte uns etwas ins Haar, was ich aber nicht richtig verstehen konnte. Das war in diesem Moment aber auch nicht wichtig. Ich spürte ihre Erleichterung, dass sie uns bei sich hatte. Sota blieb bei ihr, während ich versuchte … ja was versuchte ich eigentlich? Ich fühlte mich hilflos der Situation ausgeliefert. Doch es schien nicht nur mir so zu gehen. Großmutter stand immer noch in der Mitte des Dorfplatzes. Sie hielt das kleine Gefäß um ihren Hals fest. Das Heilige Wasser, es war in Sicherheit, stellte ich erleichtert fest.

Ich ging langsam auf sie zu, legte meine Hände auf ihre und gemeinsam beteten wir. Wir hofften, dass uns das Wasser, wie so oft seine Kraft zeigte und uns helfen würde. Alle Bewohner, die zu schwach zum Löschen des Dorfes waren, kamen zu uns. Alle berührte einander und schenkten einander Halt.

Hoffnung war unsere stärkste Kraft. In diesem Moment bündelten sich all unsere Gedanken und Gebete und als wir in den Himmel blickten, war er von grauen Wolken übersät. In mir fing es augenblicklich an zu kribbeln und als die ersten Tropfen meine Großmutter und mich berührten, schloss ich glücklich die Augen. Von da an wusste ich es: Wir wurden erhört. Das gesamte Dorf war innerhalb von Augenblicken von Regen bedeckt. Noch nie spürte ich mehr Erleichterung, als in diesem Moment.

Es regnete mehrere Tage hindurch und am Ende waren alle Flammen gelöscht und der Regen war verschwunden. Es würde schwer werden, das Dorf wieder aufzubauen. Zu viel wurde zerstört. Aber unser Dorf hielt auch in größter Not zusammen und ich war mir sicher, dass wir das durchstehen würden.

An einem Abend saßen meine Familie und ich in unserem halb abgebrannten Haus und schwiegen uns an. Zu tief saß noch der Schock.

„Vater, wie kam es zu dem Ausbruch des Feuers?“, fragte ich nach einiger Zeit.

„Das wissen wir noch nicht genau, ich weiß nur, dass wir nicht Schuld daran waren.“

„Wie meinst du das?“, hakte ich nach.

„Das Lagerfeuer war noch nicht entzündet und auch sonst gab es nichts, was so ein gewaltiges, zerstörerisches Feuer hätte entfachen können.“

„Es kam so plötzlich. Keiner hatte gesehen wo es zu brennen angefangen hatte und auf einmal stand alles in Flammen“, murmelte meine Mutter.

Wieder trat betretenes Schweigen in die kleine Runde ein. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Zu viele Überlegungen jagten durch meinen Kopf. Doch immer wieder kehrte eine Frage wie ein Bumerang zurück. Die eine Frage, die wir uns wahrscheinlich gerade alle gleichzeitig in unseren Gedanken stellten: Wie in aller Meerestiefe, konnte das nur passieren?

„Natürlich, warum war mir das nicht schon eher in den Sinn gekommen? Das Dorf der Feuerstätte“, schnaubte meine Großmutter empört auf. Unsere Blicke wanderten ruckartig zur ihr. Sie hatte die gesamte Zeit über geschwiegen, doch jetzt konnte sie ihren Hass kaum noch verbergen.

„Das kann nicht sein. Wieso sollten sie uns so etwas antun?“, fragte ich meinen Vater und schüttelte entschieden den Kopf.

„Ist es das Dorf, welches im Vulkan liegt?“ Sota schaute fragend in die Runde.

„Ja genau, das ist es. Sein Element ist das Feuer. Die Dorfbewohner wären die Einzigen, die in der Lage gewesen wären, so ein mächtiges Feuer so plötzlich zu entfachen“, murmelte unsere Großmutter.

Es gab vier große Dörfer, jedes wurde einem Element zugeordnet: unser Dorf war das des Wasserspiegels. Neys schönes Dorfim Land des Windes, dann das Dorf der Feuerstätte und das vierte Dorf, welches sehr weit weg lag: Das Dorf im Tal der Weisen, repräsentierte das Erdelement.

Damals, vor sieben Jahren, fing es an, dass Neys Dorf und unseres sich verachteten. Der Grund der Beschuldigungen war, dass sie unser heiliges Wasser stehlen wollten. Auch zu den anderen Dörfern hatte man danach keinen Kontakt mehr, weil sich kein Dorf auf eine Seite ziehen lassen wollte. Einem Krieg war man damals noch entgangen. Man strafte einander jedoch mit Missachtung.

„Ich weiß nicht … ich versteh es nicht … wir haben ihnen doch nichts getan“, murmelte ich verwirrt. „Warum sollten sie unser Dorf angreifen?“

„Nicht immer kann man die Gründe nachvollziehen“, nuschelte Großmutter in ihre Teetasse hinein.

„Ihr wollt euch doch nicht rächen, oder?“, fragte ich meine Großmutter beunruhigt.

„Wollen, nicht. Aber wir können so eine Zerstörung nicht unbeantwortet lassen“, antwortete mein Vater zuerst.

„Vater!“, rief ich entsetzt „Warum?“

„Fiona, stell dich nicht gegen dein Dorf“, warnte mich meine Mutter.

„Ihr könnt doch kein Dorf beschuldigen, wenn ihr euch nicht sicher seid!“, appellierte ich an ihre Vernunft.

Mein Vater zeigte mit den Fingern auf die zerstörten Häuser. „Das alles hier beweist, dass wir im Recht sind“, donnerte Vater mit der Faust auf den Tisch, so heftig, dass sogar einiges an Geschirr leicht zu klirren begann. Erschrocken zuckten wir zusammen. So wütend hatte ich ihn noch nie erlebt.

„Gebt mir Zeit und ich werde euch beweisen, dass ihr Unrecht habt“, sagte ich flehend. Ich wusste nicht warum, aber ich konnte nicht zulassen, dass meine Familie und mein Dorf, das Dorf der Feuerstätte, beschuldigte, so lange sie keine Beweise dafür hatten. Das wäre kein guter Zeitpunkt einen Krieg anzuzetteln. Selbst wenn, wären wir momentan viel zu geschwächt, um auch nur irgendeine Chance zu haben. Das käme einer eigenen Vernichtung gleich.

„Warum setzt du dich für ein anderes Dorf ein? Du warst noch nie dort? Du kennst sie nicht! Woher willst du wissen, dass sie unschuldig sind?“, schrie mich mein Vater wutentbrannt an. Zorn und Entrüstung funkelten in seinen Augen. Und Enttäuschung, dass ich nicht auf ihrer Seite stand und dass ich mich scheinbar gegen unser Dorf stellte. Es versetzte mir einen Stich ihn so zu sehen. Betreten blickte ich zu Boden. Doch ich wusste tief in meinem Inneren, dass es das richtige war.

„Ich weiß es nicht. Doch im Herzen glaube ich an das Gute. Ich will wieder frei aus dem Dorf gehen können ohne Angst zu haben, angegriffen zu werden. Ich will, dass nie wieder so etwas passieren muss, wie jetzt oder wie vor sieben Jahren.“ Ich versuchte meinen Vater genauso anzufahren, wie er mich gerade angeschrien hatte. Doch mein Wutausbruch erstickte unter den aufkommenden Tränen.

„Du hast es mir immer noch nicht verziehen?“, fragte mich meine Mutter traurig.

Betrübt schüttelte ich den Kopf. „Ich wollte, doch ich konnte nicht. Damals wurde mir nicht nur mein bester Freund, sondern auch ein Teil meiner Kindheit genommen. Ich lasse nicht zu, dass die Kinder heute das Gleiche durchmachen müssen und nichts anderes kennen als unser Dorf!“, flüsterte ich mit zitternder Stimme.

In diesem Moment tauchte plötzlich ein Mann im Türrahmen auf, unterbrach unseren Streit und rief tief schnaufend zu meiner Großmutter: „Verehrte Tamaya, wir haben einen Zettel mit dem Symbol des Feuerdorfes gefunden. Bitte schauen Sie sich es an.“ Thenis, der Gelehrte des Bäckers, kam unsicher näher und streckte meiner Großmutter den Zettel entgegen.

Meine Großmutter stand auf und blickte in meine Augen, als sie sagte: „Siehst du es nun ein, mein Kind? Überlege dir nun sehr genau, was du tust.“ Mit diesen Worten folgte sie dem Mann hinaus.

Auch wenn meine Großmutter, meine Familie und mein Dorf dieses Stück Papier als Beweis anerkannten, mich jedoch überzeugte dies noch lange nicht. Meine Entscheidung war längst gefallen. Ich wollte aufbrechen, um die wahren Schuldigen zu finden und den Frieden zurück in die Dörfer bringen. Ich konnte und wollte nicht mehr warten. Ich stand auf, ging in mein Zimmer und suchte meine Sachen zusammen. Viel war es nicht mehr, dass ich besaß. Meine gesamte Ausrüstung, meine warmen Sachen, all das war im Feuer verbrannt.

Während ich meine Lederstiefel fester zusammenschnürte, kamen mir erste Zweifel. Sollte ich das wirklich machen? Aufregung und Unsicherheit wirbelten in meinem Bauch. Doch mein Herz und mein Kopf entschieden ausnahmsweise im Gleichklang, dass es jetzt soweit war.

Ich war schon einige Schritte, vom Haus entfernt, als ich stehen blieb, mich doch noch einmal umdrehte und zurückblickte. Ich zuckte zusammen, als ich Sota im Türrahmen stehen sah. Ich dachte schon, er würde gleich lauthals nach unseren Eltern rufen, doch Sota nickte mir nur aufmunternd zu und reckte den Daumen nach oben. Nun wusste ich, dass er voll und ganz hinter mir stand. Er würde sich schon etwas einfallen lassen und unsere Eltern dazu zu überreden, sich noch einmal alles durch den Kopf gehen zu lassen und nicht voreilig zu reagieren oder zu verurteilen. Sota würde an dieser Aufgabe wachsen, da war ich mir sicher.

Stolz nickte ich ihm ebenfalls zu und bevor ich es mir noch einmal anders überlegen konnte, dreht ich mich um und lief zu dem nahe gelegenen Baum. Aus einem Erdloch, dass mir als Versteck diente zog ich mein Schwert heraus. Viel zu lange lag es dort schon, geschützt vor meinem jüngeren Bruder, damit er sich nicht verletzten konnte.

Ich zog das Katana Schwert aus seiner Scheide und betrachtete es stolz. Der Schwertgriff war mit blauen Schnüren umwickelt, so dass ich einen besseren Halt hatte. Die Klinge war dunkel, fast schwarz. Nicht so wie die anderen Schwerter meines Dorfes, aus silbernen Metall. Aber manchmal schimmerte die Klinge einzigartig blau, wenn ich mit meinem Schwert übte. Es war mein wertvollster Besitz und ein Erbstück aus längst vergangenen Generationen. Ich steckte es vorsichtig zurück in die Holzscheide und heftete es an meinen Gürtel. Mein Blick wanderte wehmütig zu meinem Haus. Welch schöne Zeiten ich darin verbracht hatte und wie schnell sich doch alles ändern konnte.

„Blinky, wir beginnen eine Reise“, sagte ich zu meinem Waschbären, der mir hinterher getrottet war. Er schaute mich kurz fragend an und kletterte dann ohne weiteren Widerstand in meinen Rucksack. Wohin ich gehen werde? Das wusste ich nicht. Ich sagte mir, dass ich einfach los gehen musste, um mein Ziel zu erreichen. Das Dorf der Feuerstätte war mein erster Punkt, an dem ich mir Antworten erhoffte.

Ich streckte meinen Rücken durch und ging so selbstsicher wie ich nur konnte zur Brücke. Die letzte Verbindung zu meinem alten Leben. Plötzlich hörte ich die Stimmen meiner Eltern hinter mir. Mist. Verdammt! Sie hatten es also doch bemerkt. Ich wusste, sie würden versuchen, mich um jeden Preis aufzuhalten. Doch das konnte und wollte ich nicht zulassen. Halb drehte ich mich zu ihnen um, winkte ihnen mit einer Träne im Auge. „Verzeih mir, Mutter.“

Mit entschlossener Miene schritt ich voran. Endlich, nach so langer Zeit, würde ich wieder spüren wie es ist, vollkommen frei zu sein. Als ich die Brücke überschritt, überwältigte mich ein Gefühl von völliger Anspannung und Glück. Eine neue, unheimliche, aber verlockende Welt wartete auf mich.

„WIR SEHEN UNS WIEDER, VERSPROCHEN!“

Dieser Satz ging im gleichen Moment zwei weiteren jungen Menschen über die Lippen …

Der Weg ins Ungewisse

Wie lange war es her, dass ich ganz auf mich allein gestellt war? Niemand war hier, der mich brauchte. Niemand auf den ich aufpassen sollte. Niemand der nach mir rief. Keine Aufgabe, die ich sofort erledigen musste. Niemand vor dem ich perfekt sein wollte und auch musste. Mit jedem Atemzug sog ich mehr dieser vollkommenen Freiheit ein und atmete Erleichterung aus, als würde ich wieder zu mir selbst finden.

Blinky kroch gähnend aus meinem Rucksack und kletterte auf meine Schulter. Ich kraulte ihm sein warmes, zottiges Fell. „Mit dir werde ich mich niemals einsam fühlen.“

Es war ein schöner sonniger Tag. Einzelne Wolken zogen am Himmel vorbei, doch die Sonnenstrahlen leuchteten mir warm ins Gesicht. Mein Weg führte durch Wälder hindurch, immer wieder machten wir Halt, um durchzuatmen, Beeren vom Wegrand zu naschen oder um uns in den Bächen zu erfrischen. Es fühlte sich alles so vollkommen an, dass ich unvorsichtig wurde.

Blinky und ich hatten gerade eine Lichtung erreicht, als mich der Geruch von einem Lagerfeuer innehalten ließ. Schnell versteckte ich mich hinter einen Baum und lugte vorsichtig hervor. Ein schwarzes Zelt war mitten auf der Waldlichtung aufgebaut worden. Doch es war nicht irgendein schwarzes Zelt, es war das schwarze Zelt.

Mein Puls begann sich sofort zu beschleunigen. Dieses Zelt gehörte Dào und seinen bösen Handlangern. Dào galt als der Schrecken aller Dörfer. Soweit ich mich erinnerte, waren es drei Männer, die durch die Gegend streiften und überall wo sie waren für Unruhe sorgten. Sie waren Räuber und überfielen alle, die ihren Weg kreuzten. Vorsichtig schaute ich aus meinem Versteck hervor, doch ich konnte niemanden entdecken. Waren sie im Zelt? Konnte ich darauf hoffen, dass sie gerade nicht da waren? Aber warum brannte dann ein Lagerfeuer? Gedanken stürmten in meinen Kopf umher. Was sollte ich tun? Hätte ich eine Chance gegen drei brutale Männer? Was würden sie machen, wenn sie mich entdeckten?

Ich bückte mich und schlich von meinem Baum zum nächsten Busch, die rechte Hand an meinem Schwertgriff gelegt. Nur nicht zu laut sein, mahnte ich mich. Erschrocken fuhr ich zusammen und blickte mich panisch nach allen Seiten um, als ich hörte, wie das Holz knackte.

War ich das? Oder war es doch hinter mir? Automatisch hielt ich die Luft an und mein Herz raste. Im Schatten eines Baumes drängt ich mich an den Stamm und sah mich zögernd um. Wenn ich weiterging, würde ich den Schutz der Bäume verlieren. Ruhelos schweifte mein Blick über die Lichtung, nichts zu erkennen – doch da! Ich spürte eine Bewegung im Unterholz. Ganz in der Nähe. Bei allen stinkenden Waschbär-Pupsen, ich war nicht alleine! Meine Hand lag immer noch auf dem blauen Schwertgriff. Irgendwer war in der Nähe. Ich konnte seine Atemzüge beinahe hören. Hatten sie mich entdeckt?

Die Geräusche verstummten. Schlagartig war es ganz still im Wald. Zu still. Das gefiel mir ganz und gar nicht. Gänsehaut überzog meinen Körper. Sie waren in der Nähe. Ich konnte sie spüren. Plötzlich fasste eine Hand nach mir, ich zog meinen Ellenbogen nach oben, sodass ich die Hand weghebelte und machte einen Sprung zurück. Während ich noch auf die Seite sprang, zog ich mein Schwert und schaffte so eine Distanz zwischen mir und dem Angreifer. Dieser wich überrascht zurück und brüllte: „Hier ist ein Mädchen, Dào!“ Rasche Schritte hallten durch den Wald.

Ich musste hier weg!

Mein Fluchtinstinkt ließ mich abdrehen. Noch ehe der Mann reagieren konnte, lief ich los. Ich sprang über Wurzeln, duckte mich unter Ästen und ignorierte den stechenden Schmerz in meiner Lunge. Ein Versteck! Es musste ein Versteck her. Ich konnte ihnen nicht ewig davonlaufen. Ich hörte ihre Rufe. Sie waren dicht hinter mir. Wie lange es wohl noch dauerte, bis sie mich erreichten?

Mit verzweifeltem Blick suchte ich meine Umgebung ab. Wie sollte ich mich verstecken, wenn sie mir so dicht folgten. Als ich gerade zurückblickte, um abzuschätzen, wie weit sie noch weg waren, passierte es. Ich übersah eine Wurzel, stolperte und fiel auf die Knie. Schnell rappelte ich mich wieder auf. Doch noch bevor ich los sprinten konnte, schnappte einer der Männer nach mir.

„Was macht denn so ein kleines Mädchen hier ganz alleine im finsteren Wald?“, höhnte eine Männerstimme und ich erkannte ihn als den Anführer Dào. Ein kalter Schauer jagte mir über den Rücken. Dào lachte leise. Er musste ihn gespürt haben. Zeig jetzt nur keine Schwäche, ermahnte ich mich. In einem verzweifelten Versuch drehte ich mein Katana in meinen Händen und wirbelte es mit einem Schrei um mich herum. Das Schwert wurde mit einem Mal von einer gewaltigen Energie durchzogen. Der dunkle Schliff schimmerte plötzlich in den verschiedensten Blautönen. Mir blieb keine Zeit des Staunens, denn es fühlte sich an, als führte mich das Schwert, um mich zu verteidigen. Mit einem Aufschrei ließ Dào von mir ab. Hatte ich ihn getroffen? An seiner Schulter war das Hemd aufgeschlitzt und es begann sich rot zu färben. Eine kleine Blutspur fing an, über seinen Arm zu laufen und tropfte auf den Boden.

„Du verdammtes Biest“, schrie er keuchend auf und stürmte mit gezogenem Schwert auf mich zu.

Mein Schwert blockt seinen Angriff wie von selbst und als er ins Taumeln geriet, nutzte ich die Chance, drehte mich um und rannte wieder los. Das Adrenalin, dass durch meinen Körper geschossen war, ließ mich nur bedingt meine Schmerzen und Erschöpfung vergessen. Die Männer fielen ein gutes Stück zurück, gaben aber die Verfolgung nicht auf. Sie schrien mir immer noch hinter her: „Wenn wir dich bekommen, dann …“

Ich versuchte, sie so gut es ging zu ignorieren. Unter anderen Umständen hätten sie mich vielleicht ziehen lassen. Aber da ich den Anführer verletzt hatte, gab es kein zurück mehr für mich. Mein Vater hatte mir schon früh beigebracht, dass verletzter Männerstolz am gefährlichsten war. Mit der einen Hand immer noch meinen Schwertgriff fest umschlossen, rannte ich so schnell ich konnte. Einfach nur weiterlaufen! Nur nicht schlapp machen!

Wie aus heiterem Himmel erhob sich plötzlich ein starker Wind. Er trieb mich voran und ließ mich schneller vorwärtskommen. Ein weiterer Windstoß fegte um die Männer herum und ließen sie noch mehr zurückfallen, während er mich weiter antrieb. Mit angespanntem Blick suchte ich weiter nach einem Versteck. Über mir zog ein Schatten davon. War das ein Tier? Ein Vogel? Abrupt blieb ich stehen als ich begriff was es war. Ein Drache. Ein echter Drache! Fast geräuschlos landete etwas neben mir auf dem Boden. Vor lauter Schreck entfuhr mir ein Schrei und ich drehte mich zur Seite. Da stand ein Junge!

„Schnell!“, befahl er mir, fasste meine Hand und zog mich ins Gebüsch. Immer noch zittrig, merkte ich erst jetzt, dass ich die ganze Zeit über die Luft angehalten hatte. Zu tief saß die Anspannung. Erstaunt und glücklich über die unerwartete Hilfe und das Auftauchen des Jungen, fragte ich ihn, woher er kam. Der Junge legte seinen Finger auf seinen Mund und deutete mir leise zu sein. Er zwinkerte mir zu und flüsterte: „Vom Himmel, hast du ja gesehen!“

Während er beschäftigt war, die Gegend mit Blicken abzusuchen, hatte ich die Gelegenheit ihn genauer zu betrachten. Er war ungefähr in meinem Alter. Seine mittellangen, dunkelbraunen Haare bewegten sich leicht im Wind. Sein Körper wurde von der Sonne beschienen, was ihn nur noch muskulöser und athletischer wirken ließ. Er sah gut aus, stellte ich erstaunt fest. Hitze wallte in mir hoch! Warum war mir plötzlich so heiß? Was hatte ich gerade gedacht?

Um mich abzulenken, blickte ich zu seinem beeindruckenden Schwert. Es hatte eine doppelt so breite Klinge wie meines. Mit einer Hand hielt er das Schwert, die andere Hand lag schützend über mir. Alles an ihm war stimmig, die dunkelgrüne Leinenhose und das Ledergilet, so wie die braune Lederjacke über seinen Schultern. Perfekt getarnt für den Wald und für unsere Angreifer. Nur widerwillig musste ich meine Gedanken wieder zurück in die Gegenwart bringen, schließlich wurden wir verfolgt und das war wahrlich nicht der passende Ort, um einen völlig Fremden anzuhimmeln. Doch seine ruhige, selbstsichere Ausstrahlung verwirrte mich.

Schließlich war die Stille in den Wald zurückgekehrt. Die Räuber hatten wohl die Lust, mich zu jagen, verloren. Der Junge erhob sich langsam und reichte mir die Hand, um mir aufzuhelfen.

„Na, hast du nun genug Zeit gehabt mich zu betrachten?“, fragte mich der Junge neckend, als hätte er meine Gedanken gelesen und ich spürte wie meine Wangen zu glühen begannen. Mit einem schiefen Grinsen blickte er mich an und als ich ihn das erste Mal richtig in die Augen schauen konnte, verlor ich all meine Anspannung und knickte ein. Gerade noch rechtzeitig fing er mich auf, doch ich konnte meinen Blick immer noch nicht von ihm abwenden. Seine Augen faszinierten mich. Ließen mich all die Erschöpfung vergessen. Dieses waldgrün, so tiefgründig, so sanft, so weit weg und doch so … vertraut. So verwirrend.

Diese Augen blickten mich jetzt besorgt an: „Bist du verletzt?“, fragte mich der Junge plötzlich ganz sanft und lehnte mich gegen den nächsten Baum.

„Du hast wunderschöne Augen“, dachte ich und merkte dann erst, dass ich es laut ausgesprochen hatte, als der Junge leise in sich hinein lachte. Verlegen schaute ich zu Boden und auch er wandte den Blick von mir ab. Die Spannung zwischen uns verflog, als der kleine Drache auf den Schultern des Jungen landete.

„Ist das dein Drache?“, fragte ich erstaunt. Der Drache, nicht viel größer als mein Blinky, war hellblau und schimmerte im Sonnenlicht leicht türkis, seine großen Augen betrachteten uns aufgeregt.

„Ja, das ist Tandora, meine Begleiterin“, stellte der Junge stolz seinen Drachen vor. „Sie war es auch, die diesen Wind hervorgerufen hatte.“

„Sie hat diesen gewaltigen Wind erschaffen? Aber wie ist das möglich?“, fragte ich erstaunt.

„Kurz gesagt – sie hat besondere Fähigkeiten.“ Der Junge lächelte liebevoll, seinen Drachen Tandora an und kraulte ihr Kinn. Ich musste lachen, als sie zu schnauben begann. Offensichtlich war Tandora auch ein klein wenig kitzlig.

Ich blickte ihn weiter verwundert an, doch er erwiderte nichts mehr darauf. Wie aus dem Schlaf erwacht, kletterte mein Waschbär auf meine Schultern und ich stellte meinen Begleiter dem Jungen vor.

„Niedlich, dieser Blinky“, sagte er und kraulte ihn kurz. „Warum wurdest du eigentlich von den Männern verfolgt?“, wechselte der Junge abrupt das Thema. Ich erzählte ihm, wie ich Dào und seiner Bande fast direkt in ihr Zelt hineingelaufen wäre.

„Da kamen wir ja gerade noch rechtzeitig, Tandora und ich“, stellte der Junge selbstbewusst fest.

„Übrigens. Vielen Dank dafür. Aber was machst du eigentlich hier in diesem Wald? Und woher kommst du eigentlich tatsächlich her? Und sag jetzt nicht, vom Himmel“, sagte ich lachend und gab ihm zu verstehen, dass ich ihn vorher sehr wohl gehört hatte.

Er zuckte mit den Schultern. „Schade, dass du es nicht geglaubt hast. Aber ich komme aus dem Dorf im Land des Windes, und du?“

„Ich komme aus dem Dorf des Wasserspiegels. Haben wir uns schon einmal gesehen?“ Warum nur, kam mir der Junge nur so bekannt vor. Diese Frage beschäftigte mich, seit ich ihn das erste Mal gesehen hatte.

„Nicht das ich wüsste, aber Leute kommen und gehen. So ist das nun mal“, meinte er leicht spöttisch.

„Müssten wir uns nicht bekämpfen? Ich meine, wegen dem Streit unserer Dörfer?“, fragte ich abermals, mit den Antworten war ich noch nicht zufrieden.

„Müssen nicht. Können ja, willst du denn gegen mich kämpfen?“, entgegnete der Junge und wieder hatte er dieses freche Grinsen im Gesicht.

„Verzichte“, winkte ich lachend ab. „Wie darf ich meinen edlen Retter denn nennen?“

„Dafür, dass du gerade verfolgt worden bist, stellst du aber ziemlich viele Fragen“, sagte er lachend, bevor er belustigt fortfuhr: „Held, Kämpfer, Weiser – wie du möchtest. Aber die meisten nennen mich Neys.“

„Neys, du?“, keuchte ich erschrocken auf und schlug mir die Hand vor den Mund. Das konnte nicht sein? Wie lange habe ich mir diesen Augenblick herbeigesehnt und nun … nun stand er hier vor mir. Mein Neys. Der Junge blickte mich verstört an. „Ich bin es, Fiona“, rief ich aufgeregt und zeigte auf mich.

„Fiona? Bist du es wirklich?“ Zögernd kam Neys ein paar Schritte auf mich zu. Tränen stiegen mir in die Augen. Ich hatte ihn tatsächlich gefunden.

„Alles in Ordnung bei dir, Fiona?“ Neys streckte seine Hand aus, um mir eine Träne von der Wange wegzuwischen, zögerte jedoch und steckte sie schließlich in die Hosentasche.

Nickend sagte ich: „Ich bin nur so glücklich, ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen.“

Als ob Neys meine Gedanken erraten hätte, sagte er: „Sieben Jahre ist es schon her. Was für eine Überraschung, dich hier zu sehen, so außerhalb deines Dorfes.“

Schlagartig wurde ich wieder ernst. „Ich muss gehen“, murmelte ich und wurde bei dem Gedanken traurig. Wie gerne wäre ich noch geblieben. Wie gerne würde ich noch bei Neys bleiben und mich mit im unterhalten. Doch das ging nicht. Als Neys mich fragend ansah, erzählte ich ihm die Geschichte, von dem Feuer, das in unserem Dorf gewütet hatte. Wen mein Dorf beschuldigte und warum ich mich alleine auf den Weg gemacht hatte.

„Eigenartig“, murmelte Neys, „Bei uns im Dorf ist auch etwas passiert. Plötzlich hat sich die Erde bewegt, es war so heftig, dass einer der vier Bäume rund um unseren Hauptbaum umgestürzt ist. Von den anderen Schäden ganz abgesehen.“

Erinnerungen überfluteten mich: die großen Bäume, die sicherlich schon seit Jahrhunderten dort standen und über viele Generationen hinweg Familien ein Zuhause boten. Diese Baumhäuser schienen so stabil und robust. Ich hätte nie gedacht das ein solcher Baum jemals entwurzelt werden könnte.

„Mein Dorf meint, dass das Dorf im Tal der Weisen Schuld daran hätte. Ein Zettel mit deren Symbol haben wir bei einem der umgestürzte Baum gefunden. Was natürlich jeden Verdacht bestärkte, aber ich glaubte einfach nicht daran. Wir haben ihnen nie etwas getan.“ Die Symmetrie ließ mich innehalten. Die grauenhaften Geschehnisse glichen die meines Dorfes. Konnte das Zufall sein?

„Sollen wir uns nicht zusammentun, wenn wir schon das gleiche Ziel haben?“, murmelte ich leise und hoffte das Neys ja sagen würde.

Er reichte mir die Hand: „Aber nur weil du es bist.“ Neys grinste mich verschmitzt an.

Vorfreude auf ein ungewisses Abenteuer und Erleichterung durchströmte mich, als Neys mich begleiteten wollte. So passierte es, dass ich meine Reise nicht mehr allein fortsetzen musste, sondern zusammen mit Neys. Es war ein schönes Gefühl zu wissen, dass ich nicht mehr nur auf mich gestellt war. Doch mir wurde auch immer bewusster, dass es mehr war, als Freiheit und Abenteuer. Ein gefährlicher und anstrengender Weg lag vor uns.

Doch ich war bereit.

Wir waren bereit.

Die Herrin der Flammen

Vom Himmel brannte die Sonne hinunter. Ich wusste nicht wo wir waren, noch, was mich erwarten würde. Ich war einfach aufgebrochen, mit einem Ziel vor Augen, aber keinen wirklichen Plan. Dies verdeutlichte mir Neys, ohne es zu merken aufs Neue. Er wusste, in welche Himmelsrichtung wir gehen sollten, wo wir uns ungefähr aufhielten und wo die besten Schlafplätze waren. In kürzester Zeit lernte ich sehr viel über das Leben und das Überleben im Freien. Trotz meiner Naivität musste ich immer durch lächeln. Es war schön mit Neys durch die Tiefen des Waldes zu streifen, zeit mit ihm zu verbringen., mit ihm zu Lachen und zu Quatschen. So wie früher. Es machte den mühsamen Weg erträglicher.

Wir zogen etliche Tage durch die tiefsten Wälder. Wir jagten in der Früh kurz nach Sonnenaufgang und legten den größten Teil des Weges tagsüber zurück. Wir rasteten lange nach Einbruch der Dämmerung am Lagerfeuer. Tief sog ich die frische Waldluft in meine Lungen ein und genoss jeden Atemzug davon. So frei hatte ich mich noch nie gefühlt.

Neys und ich gingen meist schweigend nebeneinander her. Oft redeten wir stundenlang nichts, weil ich so damit beschäftigt war, mir die Umgebung einzuprägen. Doch manchmal schien das Schweigen mich zu erdrücken. Es war so viel Zeit vergangen und so viel war in den sieben Jahren passiert. Viele Fragen brannten mir auf der Zunge und doch fehlten mir oft die Worte. Als sei eine unsichtbare Barriere zwischen uns, die nicht durchdrungen werden durfte. Aber er war neben mir und alles andere hatte Zeit. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit beobachtete ich Neys. Er hatte immer noch die Angewohnheit, sich durch die Haare zu fahren und dabei seinen linken Mundwinkel zu einem zufriedenen Grinsen zu verziehen. Diese Neigung ließ mich immer wieder schmunzeln.

„An was denkst du gerade Fiona?“, fragte mich Neys so plötzlich, als hätte er meine Gedanken gelesen.

Ertappt nuschelte ich verlegen: „An die vielen schönen Kindheitserinnerungen mit dir.“

„Ja, es war eine schöne Zeit“, bestätigte Neys sofort.

„Weißt du noch, wie wir wochenlang aus einem kleinen Holzscheit unser erstes Schwert geschnitzt haben?“, sagte ich lächelnd und genoss die Erinnerungen, die mir durch den Kopf schossen, als wären sie nie verschwunden gewesen. Es war eine unbekümmerte Zeit gewesen. So schön und endete doch so tragisch.

„Ich kann mich noch gut daran erinnern“, holte mich Neys aus meinen Gedanken. „Schau …“ Er zog etwas Kleines aus seiner Lederjacke und legte es mir in meine Hände.

„Das ist doch …“ Mit offenem Mund starrte ich auf den Gegenstand.

„Das ist das kleine Holzschwert, genau.“

„Dass du das noch hast.“ Erstaunt wendete ich das kleine Schwert in meiner Hand hin und her. Wir hatten viel Zeit damit verbracht, es zu schnitzen. Ehrfürchtig fuhr ich über eine kleine Verzierung, die in das Schwertheft hinein geschnitzt wurde.

„F.U.N“, murmelte ich. F.U.N stand für Fiona und Neys. Es stand für den Spaß, die Freude, das Vertrauen und unsere Kindheit. Immer noch völlig perplex, fuhr ich zärtlich der hölzernen Klinge entlang. Für den Kampf war es völlig unbrauchbar, aber für uns damals, im Alter von neun Jahren, war es eine Motivation gewesen. Eine Motivation um noch besser und stärker zu werden. Es war eines der letzten Sachen gewesen, die wir gemeinsam gemacht hatten. Ich legte es ihm achtungsvoll wieder zurück in seine Hand. Er nahm es leicht verlegen wieder an sich und streckte es zurück in seine Lederjacke.

„Eine kleine Erinnerung an damals und da wird es bleiben.“ Er klopfte auf seine Jackentasche. „Vielleicht sogar für immer.“ Den letzten Satz flüsterte er so leise, dass ich mir nicht einmal sicher war, ob ich es mir nicht nur eingebildet hatte ihn zu hören. Um vom Thema abzulenken, welches eine plötzliche Befangenheit zwischen uns auslöste, fragte ich ihn, ob er noch wüsste, wohin wir gehen.

„Ich kann dir nicht genau sagen, welcher Weg der Richtige ist. Doch es gibt eine Legende die besagt, dass dort, wo die Sonne unter geht und die Nacht ihren dunkelsten und tiefsten Punkt erreicht, ein Berg liegt, der …“

„Meinst du den Schattenberg?“, fiel ich ihm aufgeregt ins Wort und Neys nickte nur, bevor er fortfuhr: „Genau den meine ich. Der Legende nach, hat alles Böse dort seinen Ursprung.“

„Neys, das ist doch nur eine Legende. Eine Schauergeschichte, die man den Kindern erzählt damit sie brav ins Bett gehen.“, stellte ich belustigt richtig.

Doch Neys blieb ernst. „Hat nicht jede Legende einen wahren Kern?“, fragte mich Neys mit starrer Miene.

Ich hasste Gruselgeschichten. Ich war damals ein Kind, dass man mit solchen Geschichten zum brav sein gezwungen hatte. Plötzlich stellte ich Neys Orientierungssinn in Frage. Waren wir tagelang zu einem Berg unterwegs, den es gar nicht gab? Neys hatte so selbstsicher und ungefragt den Kurs eingeschlagen, dass ich nicht eine Sekunde an seinem Weg gezweifelt hatte. Aber sollte die Reise auf einer Legende beruhen? Dann könnten wir möglicherweise schon seit Tagen in die falsche Richtung laufen und dabei drängte doch die Zeit. Das Dorf verließ sich auf mich. Oder zumindest hoffte ich, dass sie es taten und nicht bereits zu den Waffen gegriffen hatten.

„Neys, dass meinst du doch nicht ernst, dass wir dieser Legende folgen, um dort auf wundersamer Weise die Wahrheit über unsere Dörfer zu finden.“ Der Spott in meiner Stimme, ließ sich kaum verbergen.

„Hast du eine bessere Idee?“, fragte er mich genervt.

„Nein“, gab ich murmelnd zu. Doch von der Sache war ich immer noch nicht überzeugt.

„Gut, dann ist es abgemacht. Wir setzen unseren Weg fort. Nächster Halt. Schattenberg“, sagte Neys, höchst zufrieden mit sich selbst.

„Aber Neys, der ist so weit weg, bist du dir ganz sicher, dass wir das riskieren sollen?“, versuchte ich ihn ein letztes Mal zu überzeugen.

„Sag bloß du bist ein Angsthase geworden. Wo ist dein Sinn nach Abenteuer geblieben?“, zog mich Neys neckend auf.

„Nein … ich doch nicht“, sagte ich und versuchte meine aufkeimende Unsicherheit zu verbergen. „Nun gut, dann wandern wir eben dem Sonnenuntergang entgegen“, murmelte ich frustriert und fühlte mich in meiner Argumentation geschlagen. Also trottete ich ihm hinterher.

Auch wenn ich es zum jetzigen Zeitpunkt nicht so richtig zugeben konnte, war ich froh, dass Neys die Führung übernommen hatte. Der Gedanke, dass ich völlig fahrlässig den Weg Richtung Schattenberg eingeschlagen hätte, ohne mich besser zu informieren, ließ mich frösteln.

„Fiona. Fiona? Noch da?“, riss mich Neys aus den Gedanken.

„Entschuldige: Was hast du gesagt?“

„Das wir uns so langsam schlafen legen sollten.“

Ich blickte zum Himmel, es war bereits die Nacht angebrochen und wie ein schwarzer Schleier legte sich die Dunkelheit über das Firmament. Ich war so in Gedanken versunken gewesen, dass ich es nicht mitbekommen hatte.

Kurze Zeit später lagen wir in der Wiese und schauten in die schwarzen Tiefen des Himmels hinein und erblickten einen, nein zwei, nein doch drei und auf einmal unzählige leuchtende Sterne. Neys kannte sich in der Sternenkunde gut aus und erzählte mir viel über sie und ihre Bedeutungen. Eigentlich war es genauso wie in unserer Kindheit, nur dass Neys ruhiger geworden war, viel ruhiger. Als ich ein weiteres Mal zu Neys blickte, hatte er seine Augen bereits fest geschlossen und sein Atem ging leise und regelmäßig. Seine Gesichtszüge fingen an sich zu entspannen und bei seinem beruhigenden Anblick wich auch alle Anspannung aus meinem Körper.

In solchen Momenten konnte ich mein Glück kaum fassen. Neys war zurück in mein Leben getreten und ich würde alles dafür tun das es so blieb. Blinky und Tandora lagen zwischen uns und waren ebenfalls in einen friedlichen Traum geschlüpft. Ich kämpfte noch gegen die Müdigkeit an. Zu sehr genoss ich diese ruhige Stimmung und Neys Wärme, die von ihm ausging. Der warme Wind wollte mich mit sich nehmen in das Land der Träume. Er blies mir den Duft der Blüten und der Bäume ins Gesicht. Der Geruch von frischem Gras stieg mir in die Nase und ich sog ihn tief ein. Plötzlich stieg ein ungutes Gefühl in meiner Magengrube auf. Das Gefühl wurde stärker. Irgendetwas stimmte hier nicht. Ruckartig richtete ich mich auf. Tausende Bilder strömten in meinen Kopf. Dann spürte ich es plötzlich.

Feuer!

Bevor ich sehen konnte woher es kam, roch ich verbrannte Erde. Erinnerungen verzerrten meinen Blick, während ich die Umgebung nach der Ursache absuchte. Erst als ich in den Nachthimmel sah, entdeckte ich die Rauchschwaden. Rechts und links von mir sah ich Flammen, die in kurzen Abständen in den Nachthimmel hinaufschossen und gleich darauf wieder erloschen.

„Neys! Wach auf!“, schrie ich entsetzt auf und schüttelte ihn an der Schulter. Es dauerte keine zwei Augenblicke, bis Neys realisierte was los war. Er folgte meinen Blick und deutete mir dann, ihm leise zu folgen.

„Gut so, Loro! Weiter so. Noch einmal! Du wirst immer besser!“, hörten wir plötzlich eine laute Mädchenstimme rufen. Kurz darauf, stach wieder eine Flamme in den Himmel, dieses Mal deutlich höher und heißer als die Letzte. „Du hast es geschafft“, rief wieder diese Stimme.

Vor lauter Hitze machte ich einen Schritt zurück, dabei knackste das Laub unter meinen Füßen.

„Wer ist da?“, gellte die Mädchenstimme in die Finsternis hinein. „Ich weiß, dass jemand hier ist, also zeig dich!“

Ohne lange zu überlegen, ging ich aus dem Schutz der Bäume. Neys wollte mich aufhalten, doch ich war zu schnell und so verlor auch er seine Deckung. Vor mir erhoben sich einzelne heiße Flammen, welche sich zu einem kleinen Flammenkreis schlossen, in dessen Mitte ein Mädchen stand. Dieser Anblick raubte mir den Atem, so unfassbar sah das Spektakel aus.

Die Flammen erhellten die sonst finstere Nacht und ermöglichten mir, das Mädchen halbwegs gut zu erkennen. Sie hatte feuerrote Haare, die mit zwei Lederbändern zu je einem Zopf gebunden waren. Ihre hellblauen Augen blitzen aus ihrem herzförmigen Gesicht. Ihre Haut wirkte bronzen im Schein der Flammen. Sie hatte ein kurzes, rötlich-orangenes Oberteil an, das ihr aber nicht einmal bis zum Bauchnabel reichte. Um ihren Hals, ihren Armen und entlang ihres sportlichen Körpers, hatte sie unzählige verschiedenste bunte Ketten umgehängt. Auf ihren Schultern saß ein Tier, das ich von der Ferne nicht genau erkennen konnte.

„Wer bist du?“, fragte ich nach einem Moment des Erstaunens, so sehr faszinierte sie mich. Neys schien es zum Glück ähnlich zu gehen. Auch er konnte den Blick nicht von ihr abwenden.

„Ihr seid nicht von hier?“, stellte das Mädchen fragend fest. Sie stand immer noch inmitten der Flammen, die um sie herum tänzelten.

Ich nickte nur, doch bevor ich etwas erwidern konnte ergriff Neys das Wort: „Du bist bestimmt aus dem Dorf der Feuerstätte, oder?“

Das Mädchen wich erschrocken zurück: „Woher …“

„Woher ich das weiß? Vielleicht weil du rund um in Flammen gehüllt bist?“, unterbrach Neys das Mädchen achselzuckend. Fast entwich mir ein Kichern, verkniff es mir aber gerade noch.

„Mist. Wie unvorsichtig mir“, fluchte sie. „Was macht ihr hier?“ Ihre bohrenden Blicke ließen mich schwer Schlucken.

Schließlich ließ sie den Feuerkreis um sich herum erlöschen und trat einen Schritt auf uns zu. Augenblicklich umhüllte uns wieder die Schwärze der Nacht. Nur die Sterne boten uns Licht.

„Wir sind auf der Durchreise und du?“, sagte Neys wage.

„Ich gehe hier auch nur so zum Spaß herum“, meinte sie spöttisch. Es war, als ahnte sie, dass wir was verheimlichten.

„So spät?“, hackte ich misstrauisch nach.

„Ja, na und? Es ist mein Leben und das geht euch gar nichts an. Also verschwindet, endlich von hier!“

„Was ist das für ein Tier auf deiner Schulter?“, fragte ich interessiert, ohne ihren Wutausbruch zu beachten. Es war ein echsenähnliches Tier: Es hatte rot-schwarze Streifen und war nur zwei Handteller groß, mit schwarzen Knopfaugen.

„Oh, er?“, sagte sie abgelenkt „Das ist mein Feuersalamander Loro.“

„Hat er diese Flammen erzeugt?“, fragte ich staunend.

„Ja das hat er und er ist schon ziemlich gut darin“, erwiderte das Mädchen stolz. „Warum seid ihr jetzt wirklich hier?“

„Ach wir suchen nur etwas“, meinte ich leichthin. Warum sollten wir ihr Rede und Antwort stehen, wenn sie es auch nicht tat? Warum sollten wir ihr vertrauen? Wir kannten sie ja gar nicht. Mal davon abgesehen, ging es sie auch einfach nichts an.

„Aha.“ Das Mädchen zuckte gleichgültig mit den Schultern, durchbohrte mich aber gleichzeitig mit ihren eisblauen Augen. Schließlich fasste ich mir dann doch ein Herz. Ich merkte, dass es sonst zu nichts führen würde. Es war, als ob der Wind von weit her die Stimme meiner Großmutter zu mir brachte: „Manchmal muss man erst anderen Vertrauen schenken, damit sich ein anderer öffnen kann.“

„Ich heiße Fiona und komme aus dem Dorf des Wasserspiegels und Neys hier kommt aus dem Dorf im Land des Windes und bei uns sind seltsame Vorfälle passiert. Deswegen …“

„Du kommst aus dem Wasserdorf?“ Das Mädchen wurde wütend und fuchtelte mit ihren Armen umher.

„Ja“, erwiderte ich, von ihrer Reaktion ganz erschrocken.

„Wegen euch ist mein ganzes Dorf voller Wasser! Dank deinem Dorf wurde bei uns alles überschwemmt!“, schimpfte das Mädchen.

„Bei euch ist auch eine Katastrophe passiert?“, fragte Neys interessiert. Doch ohne Neys zu beachten, schrie ich das Mädchen an: „Was? Du glaubst, wir tun so etwas? Dann wart ihr Schuld, dass mein Dorf in Flammen stand?“

„Wir haben gar nichts gemacht!“, brüllte das Mädchen abermals. Wir schrien uns gegenseitig aus vollem Leibe an und knallten uns die heftigsten Vorwürfe an den Kopf. Ruckartig drehte ich mich um. „Komm Neys, wir gehen! Ich will hier nicht länger bleiben. Mein Dorf ist unschuldig!“ Mit wütendem Blick wandte ich mich Neys zu, er nickte nur und wir ließen das Mädchen stehen, ohne ihr auch nur eines weiteren Blickes zu würdigen.

„Wer denkt sie, wer sie ist?“, murmelte ich immer noch wutentbrannt.

„Ach Fiona, beruhige dich doch, sie war eben auch nur erschrocken …“, versuchte mich Neys zu beschwichtigen.

„Trotzdem …“, murmelte ich trotzig und ging stramm voran. Wir waren noch nicht weit gegangen, als das Mädchen hinter uns herrief: „Bleibt doch mal stehen.“ Fragend drehten wir uns zu ihr um, ich schaute sie ungeduldig an und ein unhöfliches „Was?“, entfuhr mir schärfer als geplant.

„Es tut mir leid, ich wollte nicht, … mein Temperament ist mit mir durchgegangen … ich meine …“, stottert das Mädchen immer noch außer Atem und nach Worten ringend.

„Ein schön feuriges Temperament hat sie“, flüstert ich Neys zu, der mir leicht auf den Fuß stieg und mir damit deutete, dass es jetzt genug war.

„Ich meine, … dass ich nicht glaube, dass dein Dorf schuldig ist“, fuhr sie fort.

„Das sah vorhin aber ganz anders aus“, stellte ich pampig fest, noch nicht bereit locker zu lassen. Für diesen Kommentar erntete ich einen weiteren böses Blick von Neys, ignorierte diesen aber.

„Ja, ich weiß. Ich habe so ein impulsives Talent, dass mich selbst gerne in solche Situationen hinein katapultiere“, sagte sie entschuldigend.

„Tut mir auch leid … ich wollte dich auch nicht anschreien. Manchmal sehe ich vor lauter Wasser den See nicht mehr“, grummelte ich verlegen und starrte auf den Boden. Auch ich kann mich nicht immer besinnen, besonders nicht bei so einer emotionalen Sachen. Dann blickte ich auf und lächelte das Mädchen versöhnend an.

„Wie heißt du eigentlich? Und was ist mit deinem Dorf passiert?“, fragte Neys, als er merkte, dass sich die größte Spannung zwischen uns gelegt hatte.

„Ich heiße Nina … ich bin deswegen aus meinem Dorf gegangen, weil ich eben nicht glaube, dass dein Dorf schuld hat“, meinte Nina schon viel ruhiger. „Es ist nur so, mein Dorf liegt in einem inaktiven Vulkan und auf einmal kam ein Regenschauer, von so heftigem Ausmaß, dass sich das Wasser im Vulkan sammelte und alles überschwemmte … für viele kam die Hilfe zu spät. Selbst mein Vater entkam nur knapp dem Tod“, flüsterte Nina. Ihr saß wohl der Schock immer noch genauso tief in den Knochen, wie auch bei Neys und mir.

„Das ist ja schrecklich … aber du musst mir glauben, wir haben nichts getan“, versuchte ich mich, meine Familie und unser Dorf zu verteidigen und legte meine Hand auf ihren Arm. Das Mädchen schluckte kurz, nickte dann und fragte plötzlich gut gelaunt: „Und wie heißt ihr eigentlich?“

„Ich heiße Fiona und das neben mir ist Neys. Das Drachenmädchen ist Tandora, und dieser Waschbär ist mein süßer Begleiter Blinky.“

Nina verbeugte sich kurz theatralisch und grinste uns an. Keine Befangenheit, Trauer oder Wut lag mehr in ihrem Blick. Als ob sie das alles einfach abgeschaltet hatte. Seltsames Mädchen. Ich wusste nicht, wie sie das schaffte, aber ich ließ mich von ihrer guten Laune mitreißen. Als sie fragte, wohin wir unterwegs waren, erzählten wir ihr von unserem Plan.

„Zum Schattenberg?“, staunte Nina nicht schlecht und plötzlich platze es aus ihr heraus: „Darf ich mit?“