Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

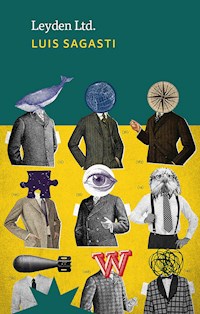

- Herausgeber: Eterna Cadencia

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

¿Cuántas lenguas fueron registradas a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Cuántos colores distintos nombran esas lenguas? ¿Cuántos tiempos verbales utilizan? ¿Tienen un alfabeto? ¿Cuántas son lenguas vivas hoy? Luis Sagasti compone un libro inclasificable e hipnótico en el que relata historias mínimas, de esas que dejan su huella en el tiempo, como las canciones que al atardecer entonaban los soldados de ambos bandos en las trincheras de la Primera Guerra, o las biografías de ignotos colaboradores en la producción de enciclopedias y diccionarios, o los registros de los últimos hablantes de una lengua, o la correspondencia frenética entre traductores que juegan a traducir un cuento del inglés al español y de nuevo al inglés y otra vez al español y así hasta, casi, el infinito. Muchas veces son historias sobre objetos conocidos, pero descriptos desde una perspectiva diferente, como un cuadro de Matisse, una entrada de diario de Agota Kristof, una melodía de Nick Drake; otras, son escenas privadas, como el recuerdo de la caligrafía de la infancia, un lenguaje inventado y secreto o el intento por recuperar el sonido de la voz de alguien que ya no está, pero a quien seguimos escuchando.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 208

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LENGUAS VIVAS

LUIS SAGASTI

En el último hablante se concentra la totalidad de la lengua. Como ese círculo perfecto que hacemos con un lápiz al dibujar decenas de ellos sobre el papel. En un momento el círculo queda hecho. Pero nunca sabremos cuál fue el último trazo en conformarlo como tampoco quién es el individuo que hace falta para que la masa termine afinando como la ley indica. El último hablante, entonces, es ese cantante solista desafinado que se sabe todas las melodías.

¿Cuántas lenguas fueron registradas a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Cuántos colores distintos nombran esas lenguas? ¿Cuántos tiempos verbales utilizan? ¿Tienen un alfabeto? ¿Cuántas son lenguas vivas hoy?

Luis Sagasti compone un libro inclasificable e hipnótico en el que relata historias mínimas, de esas que dejan su huella en el tiempo, como las canciones que al atardecer entonaban los soldados de ambos bandos en las trincheras de la Primera Guerra, o las biografías de ignotos colaboradores en la producción de enciclopedias y diccionarios, o los registros de los últimos hablantes de una lengua, o la correspondencia frenética entre traductores que juegan a traducir un cuento del inglés al español y de nuevo al inglés y otra vez al español y así hasta, casi, el infinito.

Muchas veces son historias sobre objetos conocidos, pero descriptos desde una perspectiva diferente, como un cuadro de Matisse, una entrada de diario de Agota Kristof, una melodía de Nick Drake; otras, son escenas privadas, como el recuerdo de la caligrafía de la infancia, un lenguaje inventado y secreto o el intento por recuperar el sonido de la voz de alguien que ya no está, pero a quien seguimos escuchando.

La danza, (1909/1910), de Henri Matisse.

Lenguas vivas

LUIS SAGASTI

Y entraría en otro valle o pampa, ya solo; sus ojos no verían del mismo modo el cielo ni la lejanía; trotaría entre las piedras y los arbustos sin poder hablar; y el horizonte, en las quebradas o en las cimas, se hundiría con más poder, con gran crueldad y silencio en su interior.

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

The time has gone,

the song is over,

thought I‘d something more to say.

“TIME”, PINK FLOYD

1. NIEVE

La foto más famosa del filósofo Ludwig Wittgenstein es una en la que posa delante de un pizarrón que parece haber sido borrado por Beethoven. Tiene la vista perdida en lo lejano, aturdida; muy semejante a la llamada mirada de los mil metros, un síntoma de estrés postraumático que se manifiesta en los soldados después de una batalla: la impresión es la de alguien que busca respuestas que no se encuentran en el tiempo. Los restos bélicos en los ojos del filósofo son esos borrones crudos sobre fondo negro que se alzan tras él, puro tumulto de leche gris; así se ven las nubes de Magallanes, situadas a más de cien mil años luz de nosotros.

Hay una foto de Albert Einstein en pleno desarrollo de una fórmula, frente a otro pizarrón. Se distingue una R gigante y por debajo una i chiquita. Einstein sostiene la tiza con la mano derecha, es muy clara su actitud de pose: la tiza se acomoda en la cola de una flecha, como si la hubiera comenzado a trazar desde la punta, cosa que, por más excéntrico, difícil que así lo hiciera.

La letra de la señorita sobre el pizarrón fue y será siempre la de los ángeles. Escribe oraciones con un trazo firme y dulce a la vez, el exacto reverso de cualquiera de los alumnos que pasan al frente: la falta de renglones genera siempre un vacilante e inadvertido declive, como si las palabras quisieran reunirse con el polvo de la tiza acumulada allí abajo. Cuando la maestra borra lo hace en sentido descendente con lenta prolijidad, casi sin fuerza (y aun así no deja huellas). El polvo de la tiza cae perpendicular. Nadie en el aula puede advertir el ángulo recto formado entre lo escrito y sus restos. En cambio, algo de Thor se encarna en un chico cuando borra el pizarrón: es capaz de desatar una tormenta de nubes irrespirables si la maestra no lo frena a tiempo.

Hay también una fotografía muy grande del artista chino Wang Qingsong llamada Follow me, donde se observa a un profesor sentado delante de un pizarrón de más de ocho metros de largo por casi cuatro de alto. Al parecer está enseñando las transformaciones culturales de su país en las últimas décadas. El pizarrón se encuentra escrito en su totalidad, parte en chino, parte en inglés. Si nos detenemos en la extensión de alguna de las oraciones podemos advertir la continuidad gestual del trazo. No se ve escalera o andamio alguno que haya utilizado el profesor para alcanzar las distancias más altas. Para las explicaciones que pueden prescindir de las notaciones lógicas o matemáticas la pizarra es un espacio que solo opera con fines didácticos: algún nombre propio, el refuerzo de alguna idea. No hay números aquí en esta foto. El profesor señala con un puntero algo al lado de una m de McDonald’s. Da la impresión de estar repasando lo recién explicado; no parece acusar recibo de ninguna clase de cansancio. Pero aquí lo interesante no es lo escrito, sino los desplazamientos imposibles llevados a cabo para poder anotar todo eso que vemos. Lo escrito ahí funciona como lo borrado en el primer pizarrón, son resabios de una danza inverosímil, una coreografía difícil de imaginar.

Wittgenstein decía que el frío lo hacía pensar. Y la soledad, claro. Por eso, frente al desconcierto de su mentor en Cambridge, se instala, a la manera de Thoreau, en una cabaña que él mismo diseñó y mandó a construir en 1913 en lo profundo del fiordo más grande de Noruega, cerca de un pueblito llamado Skjolden. Fue la única casa propia que tuvo en su vida, un año después renunciaría a la herencia de una de las fortunas más grandes de su época.

Un copo de nieve cuelga de una rama desnuda ahí en el bosque de Skjolden. Cada tanto alguno de ellos es sorprendido por un haz inicial del sol y deja ver a simple vista uno de sus innumerables cristales; allí, ante nosotros, las líneas más rectas que puede producir la naturaleza. Pura matemática bajo cero. Wilson Bentley, un entusiasta meteorólogo de Vermont, logró fotografiarlos por primera vez en 1885. Ya de adolescente, tal su fascinación, Bentley intentaba dibujarlos copiándolos a través de un microscopio que su padre le había regalado. Lo que constituía, claro, una verdadera carrera contra el tiempo: el cristal se derretía antes de que lograra consignar en el papel la complejidad de sus formas. Pero entonces un día tuvo un eureka: adosarle un microscopio a una cámara de fotos de la época, esas de fuelle; luego de muchos intentos, una tarde obtuvo la primera estampa nítida de un cristal de nieve. Llegó a fotografiar más de cinco mil. Con la mitad de esos mandalas de hielo editó un libro precioso poco antes de morir. Aún hoy se consigue en librerías. Al comprobar que no hubo ni habrá dos cristales iguales escribió: “Cuando un copo de nieve se fundía, el diseño se perdía para siempre. Toda esa belleza se fue, sin dejar ningún recuerdo”.

Cuando la naturaleza quiere ahorrar energía y ocupar todos los lugares posibles en un espacio limitado recurre al hexágono. Así sucede en un panal de abejas, en el caparazón de una tortuga, en las columnas basálticas o en la descomunal y casi bíblica tormenta sobre el polo norte de Saturno; los cristales de nieve se añaden con gracia rococó a esta colección, desde su estructura hexagonal se abren hipnóticas líneas de geometría feérica (nunca el hielo produjo tanta calidez).

En la cabaña de Noruega, Ludwig Wittgenstein organizó su pensamiento en base a una suerte de seis proposiciones de las cuales derivan uno a uno todos los enunciados de su programa. Habría una séptima proposición que en realidad es un aforismo casi grafiti de donde es imposible derivar nada. Antes de continuar habría que decir una cosa: entre los copos de la nieve recién caída se forma un gigantesco laberinto de túneles microscópicos. Cuando las ondas sonoras entran allí no pueden sino perderse, les es imposible encontrar el camino de salida; su energía, por lo tanto, se transforma en calor. Por eso la nieve acalla los sonidos humanos. Los borrones procelosos en el pizarrón de Wittgenstein dan la impresión de que ha concluido la explicación de su célebre Tractatus logico-philosophicus, su libro resultante. Qué son esas capas y capas de razonamiento borrado, esas líneas furiosas detrás del pizarrón, sino esos túneles donde las voces se pierden. Por allí se llega al último y famoso aforismo: “De lo que no se puede hablar es mejor callarse la boca”. Las voces se transforman en calor, el cristal se derrite, todo ha de reunirse al fin.

Mirada de los mil metros entonces ahí, en este hombre tan intenso que ha visto que el universo solo está formado por líneas de sentido que conectan todas las cosas entre sí. Y esas líneas construyen figuras, que son las formas donde nos representamos algo. Esa es la razón por la cual podemos utilizar cualquier objeto para caracterizar y simbolizar cualquier otro. Una botella es un edificio o un faro; esos colores sobre una piedra, bisontes; estas palabras que siguen, un hexágono. Formas. Cuando afirmamos algo simplemente nos deslizamos por entre esas líneas de las que nada podemos decir por la misma y sencilla razón que los dientes no pueden morderse a sí mismos. Solo las consigna la fuerza de un pizarrón borrado, el polvo de la tiza que cae.

En el pizarrón de Einstein se advierte que la fórmula ha sido anulada y vuelta a consignarse de manera mucho más prolija. Atrás quedó apenas visible el fantasma de la ecuación. La R final parece de veras dibujada por una maestra.

Y esa maestra es la que ahora escribe palabras del canon, es decir, las que nunca usaremos. Agüita, por ejemplo, para explicar esa u con diéresis tan extranjera para nuestro idioma.

El Tractatus de Wittgenstein, como la tabla periódica y el I Ching, como el “Clave bien temperado”, el materialismo dialéctico o el Ulises de Joyce, una gigantesca totalidad de la que los hombres son capaces. Desmesuradas y geniales, sí, pero lejos de las verdaderas, porque las totalidades en serio son ballenas blancas a las que ningún arpón puede alcanzar.

Hay una única geometría visible como un todo: no es el hexágono sino el segmento de recta. Lo que empieza y concluye. Es decir, ver interrumpida la línea con que, a lápiz, simplificamos el recorrido de la existencia. Contemplar ese segmento de recta es contemplar el nacimiento y la muerte de lo que hemos engendrado.

La fisiología del dolor es una sola y muy simple: el nervio queda comprimido, atrapado, sin lugar adonde expandirse; intenta avanzar por donde no puede. Es un animal salvaje enjaulado. Todas las puertas se encuentran cerradas, por eso abrimos la boca y gritamos. Comprimir entre un principio y un final la vida creada es vérselas cara a cara con la médula misma del dolor.

Esa es la verdadera totalidad de intolerable fulgor.

El otro aleph no deja de ser pura maravilla del lenguaje, retórica de los cristales, o como quiera llamarse a ese teorema de voces perfectas ajenas al tiempo. Por eso Borges puede ubicarlo en el espacio, asegurar que se trata de una esfera e ignorar en ella la presencia de la música.

Pero ¿qué puede escribir quien tiene delante de sí esa recta insomne? ¿Con qué letra? Desde el polo norte, todas las direcciones se dirigen al sur: para quien ha conocido esa suma, nada de lo que escriba deja nunca de tener sentido.

Al morir su hijo de siete años, Tolstoi anota en su diario: “Enterramos a Vániechka. Terrible, no, terrible, no. Un gran acontecimiento espiritual. Te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias”. Un signo de pregunta entre paréntesis suele acompañar a las jugadas sorpresivas en la transcripción de una partida de ajedrez. Parece no caber otra cosa aquí. Sin embargo, la perplejidad no debería hacernos ceder ante la irreverencia. Si alguien continúa con el juego aun cuando su rey ha sido decapitado, solo cabe ofrecer nuestro más piadoso silencio.

Y lo que Wittgenstein comenzó en el frío más boreal lo terminó de cocinar al año siguiente al calor de las trincheras de la Primera Guerra. Pudiendo quedarse tranquilo en su cabaña de Noruega se alistó por propia voluntad en el ejército austríaco desde el mismo vamos del conflicto. Llevaba siempre consigo, a modo de talismán, los comentarios sobre los evangelios de Tolstoi. Logró conseguirlos cuando fue trasladado al frente ruso: “El lenguaje es una parte de nuestro organismo”, anota en su diario en 1915.

Y más tarde: “Cuando veo el espacio, ¿veo todos los puntos?”.

Peter Englund, en su libro La belleza y el dolor de la batalla, dice que a veces en las trincheras de la Gran Guerra un soldado irrumpía a cantar; de improviso, sin razón aparente, a tiro del enemigo. Así los chicos: de pronto se ponen a hacer cosas sin un porqué, como si no tuvieran potestad sobre su cuerpo. Esos soldados cantaban de manera majestuosa, afirman numerosos testigos. Sucedía al atardecer, que es la hora de la reunión. Hay quien entona un aria de Carmen; otro, el Coro de los peregrinos de Wagner. Todos escuchan casi con devoción, a ambos lados de la trinchera. Sin embargo, unos cuantos creen ver ahí un arma desmoralizante: cantar en perfecto idioma extranjero una melodía que provoque nostalgia en el enemigo. La melancolía es tan letal como el gas pimienta, sabe cualquier sargento. Pero lo que más gustaba a los soldados era presenciar algo que empezara y terminara (y que terminara bien, como lo hacen todas las canciones). Porque una guerra no es otra cosa que una serie de instantáneas sin ton ni son; ninguna geometría las ordena y simplifica, por más esfuerzos de rutina marcial que se practiquen. Los soldados querían que terminara, sí, y que empezara otra vez. Una y otra vez. Pero eso no era posible, claro. Ni siquiera cantar dos canciones seguidas: en algún momento una bala podía alcanzar al tenor; una bala que podía venir desde cualquiera de los dos frentes.

Y así se apagaría la luz del faro.

No otra cosa eran esos soldados que se alzaban en medio de un piélago en suspenso, siempre al borde del estallido, aunque la nitidez del tirador lo percibiera como una sirena de Ulises.

Cuando nevaba en las trincheras podían escucharse los grillos del verano anterior.

Las palabras en diminutivo pronunciadas por los adultos dan la impresión de albergar una magia propia y natural. Tal vez sea porque usualmente son los niños los que hablan de ese modo. Íntimo y frágil suena algo como cajita de música; la misma entrañable calidez colma a mesita de luz o la española mesita de noche.

A veces la magia llega por partida doble.

Cuando era chico había unos soldaditos de juguete cuyo compuesto plástico les permitía conservar por unos minutos el resplandor de una lámpara. Más tiempo los sosteníamos frente a la fuente de luz, más duraba su iridiscencia. Esos soldaditos hacían guardia sobre la mesita de luz cuando apagábamos el velador. Poco a poco atenuaban su aureola, como si se alejaran. Casi siempre la luminosidad los abandonaba antes de que nos durmiéramos; en verdad esos soldaditos nos provocaban un cobijo ansioso.

Abríamos los ojos para saber que no estábamos lejos de la costa de la noche.

A mí me encantaba formar una cueva con la frazada y contemplar esa fosforescencia verde azulada como si fuera un tembloroso fuego rupestre. Como si afuera nevara.

Me gusta pensar que entraba al sueño al mismo tiempo en que el sigiloso soldadito se diluía en la oscuridad.

Una línea recta que se disuelve en puntos suspensivos.

Una manera muy tenue de alcanzar el borde de la laguna de la noche.

Mi hermano mayor se acostaba en la cama de al lado; siempre se dormía antes que yo.

¿En qué momento quien cobija un aleph en su seno vuelve a cantar otra vez?

Los copos de nieve como galaxias que caen en silencio habitadas por incontables estrellas de seis puntas, una nevada que enmudece.

La nieve protege del frío, es un extraordinario aislante térmico. Cúbranse con ella los perdidos en un bosque. Allí yacen las palabras que consuelan.

Wilson Bentley murió por una neumonía que se pescó cuando fue sorprendido por una tormenta de nieve, un día antes de la nochebuena de 1931.

2. THE MIDNIGHT SPECIAL

Purvis Young fue encarcelado por hurto en 1965. Era negro, era pobre, tenía veintiún años. En la cárcel comenzó a pintar a partir de láminas que conoció de los grandes maestros. El Greco, Rembrandt, Delacroix, Gauguin. No había visto nunca los cuadros originales, sino reproducciones en libros o fascículos acaso descoloridos pero lo suficientemente impactantes. Purvis Young aprendió a pintar solo. Y lo primero que pintó fueron personas con halos de luz en la cabeza como si fueran santos; una aureola amarilla borrosa, una luz cansada pero aun así persistente. Purvis Young escuchó una vez que en Birmingham, Alabama, hubo un preso que pintó la reja de su celda de un color verde oscuro y no negro como supuestamente debió haber hecho. La diferencia de matices era notoria para quienes estaban avisados. Ningún guardia advirtió jamás nada. La vista se acostumbra a lo mínimo, bien se sabe. Los presos con más años no entendían cómo los guardias no lograban darse cuenta.

Más tiempo llevás adentro, más luz concentra la reja.

Verde claro la veían unos.

Un prisionero de hacía años llegó a verla de una palidez dorada.

Hay que irse antes de llegar a eso.

La vista se acorta en prisión. Durante años la mirada choca contra un muro que está allí, solo a diez metros. Se pierde noción de lejanía, y muchos presos que han logrado la libertad fueron atropellados por automóviles al cruzar la calle por no saber calcular velocidad y distancia. Sí. Muchos.

Y no hay colores en prisión.

Pero se aprende a distinguir los distintos matices del gris.

Otra vez Purvis Young oyó decir que la reja verde dorada se encontraba en una prisión de Jackson, Mississippi.

Y otra más en Augusta, Georgia.

Fascículos descoloridos de Delacroix.

Y de Gauguin, que inspiró a Matisse.

En las bibliotecas de las prisiones de Luisiana y Carolina del Sur.

Con los años, las pinturas de los libros de la cárcel fueron perdiendo intensidad.

Los olores, igual. Todos terminan por resignarse a uno rancio un poco dulzón.

El maquinista sabe que si la luz del expreso baña tu cara en mitad de la noche saldrás libre antes de lo pensado. ¿O no ha ocurrido eso ya en Sugar Land, Texas? Por eso cuando el tren se aproxima a la prisión toca mucho la bocina, para despertarlos. El maquinista no distingue las ventanas en la alta pared de la cárcel. Nunca logra ver a nadie asomado; bueno, tampoco nadie llega tan alto. No importa. La bocina debe sonar mucho, de todas maneras.

En uno de los vagones, una niña pregunta por ese edificio tan solo, con dos torres, que apenas se recorta en la oscuridad, como habitado por una culpa. “Una iglesia”, responde su madre al escuchar la palabra torre sin apartar los ojos de un libro. Entonces la hija se hace la señal de la cruz y sigue acunando a su muñeca.

Son pocos los prisioneros que se quedan despiertos hasta medianoche. La bocina no te despierta porque no querés abandonar ese sueño en el que caminás por la calle rumbo al trabajo o a un bar a beber con amigos nada semejante a un quitapenas porque ellas, las penas, son cenizas de otras fogatas.

La luz del expreso ilumina la celda silenciosa donde duermen los santos inocentes, acurrucados como fetos.

El fogonero arroja otra pala de carbón. Observa las llamas de la locomotora, escucha el crepitar. Los seres más inteligentes del universo son unas salamandras que laten en el fuego, unas chispas que solo pueden vivir unas décimas de segundo. Aureolas efímeras, mínimas, ardientes, así pasa ante nuestra mirada la fugacidad de quien comprende las razones de todos los órdenes. Por eso mirar el fuego nos silencia.

Sobre unos palitos tachados hace ya tanto, otro preso dibuja un círculo: ha pasado un mes; pesa lo mismo que toda la arena del desierto.

Pero fuera del tiempo nada se consigna en un espacio tan mínimo.

Acá no hay que dejar ninguna marca porque las paredes te llaman.

Las paredes te llaman.

Y vos solo querés irte. Y no volver.

Estrellas separadas en el tiempo por miles de miles de años comulgan juntas en las constelaciones.

Y algunas de ellas acaso ya estén muertas, pero su lumbre aún se derrama por el vacío, como una gallina que corre sin su cabeza.

¿Conformaremos con otras estrellas que apenas son un punto para nosotros la estampida de algún animal decapitado?

Nosotros, sordos, errantes, perdidos, ciframos la esperanza y el consuelo de cazadores de otros mundos.

En nosotros, los inalcanzables, habitan sus muertos.

La vida de una pirámide separa muchas veces a dos caballos rupestres que galopan juntos en las paredes de una cueva.

En una caverna alejada del mundo, en medio de la Patagonia, puede observarse una serie de manos superpuestas. La mayoría son en negativo, es decir que se lograron soplando pintura por un hueso pequeño, como si fuera un aerosol. Las hay en positivo también. La mano cubierta de pintura se apoya firme contra la roca. En verdad, las primeras vienen del otro lado de la piedra, han sido traídas por la luz de una estrella muerta. El chamán apoya su mano roja al lado y no sobre la visitante. Y así se queda un rato.

¿Han escuchado acaso el primer tema que grabó Sun Ra, Brainville? El disco se llamó Jazz by Sun Ra y más tarde Sun Song. Fue registrado sobre finales de 1956. Al comienzo se oye un saxo barítono repetir ocho veces la misma nota y es claramente la bocina de un tren que viene llegando.

Hasta entrados los sesenta, Brainville era un clásico en el repertorio de la Arkestra (así había bautizado Sun Ra a su banda). En un recital en Filadelfia, la orquesta abrió con ese tema y, en el arreglo propuesto por Sun, el saxo barítono no dejó de tocar nunca la primera nota. Un tren que se mueve y se queda quieto a la vez. La música avanza, la banda improvisa, pero el saxo se encuentra detenido en un haz en el que, si bien se escucha, decía Sun, se pueden percibir las salamandras que viven en los armónicos carnosos de las notas, en especial las más graves. Armónicos que concentran la bellota, el roble y sus futuras bellotas. Laurdine Patrick, el barítono en cuestión, una vez en los camarines, luego del recital, le pidió a Sun Ra que por favor nunca más empezaran así los conciertos, con ese arreglo de salamandras, ya que luego el resto de la música se le había antojado aguada, rancia, fuera de su cuerpo, como si hubiese sido otro quien la tocara. “Don’t worry, man, don’t worry”, se lamentó Sun, que entendió perfectamente lo sucedido.

En un momento de los cincuenta, Sun Ra fundó una sociedad secreta, la Thmei Research. Un grupo interesado en numerología e historia del antiguo Egipto que hacía lecturas transversales y alternativas de la Biblia y que se entusiasmaba, claro, con cohetes, viajes al espacio y, por supuesto, la liberación racial. Si bien Sun Ra afirmaba, sin entrar mucho en detalles, que había sido teletransportado a Saturno, en otras ocasiones hablaba de un planeta desconocido. Sea cual fuera el destino espacial, en algún lugar del cosmos le fue revelado que su misión en la Tierra no era otra que la de salvar al mundo con su música. Los miembros de la Arkestra vivían en una suerte de comunidad religiosa, en un mismo edificio, primero en Nueva York, luego en Filadelfia. En los conciertos tocaban ataviados con vestidos y túnicas de lo que se supone podría ser el antiguo Egipto. Sus músicos han dicho que el bueno de Sun parecía no dormir nunca, “excepto por breves momentos de siesta, generalmente sobre el teclado”. Efectos del jet lag de Saturno, reía él.