Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: LOKWORT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Leonie «Leo» Lusser, Auslandkorrespondentin einer Schweizer Zeitung, bricht in der Altstadt in Bern zusammen und wird notfallmässig ins Spital transportiert. Als sie aufwacht, sitzt bereits ein Polizeibeamter an der Seite ihres Bettes und fragt sie über die Gründe aus, die mit dem Tod ihres Ex-Liebhabers zu tun haben – dem Musiker Karpf. Jede neue Vernehmung wirft einen Blick auf Leos Beziehung, die vom besitzergreifenden Karpf geprägt war, und jedes Gespräch zwischen dem Beamten und Leo bringt eine zweite Geschichte ans Licht, die mit einem weiteren Mann in Verbindung steht. Am Ende der Befragungen durch den Polizisten schliesst sich ein Kreis, fügt sich alles zu einem unerwarteten Gesamtbild zusammen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

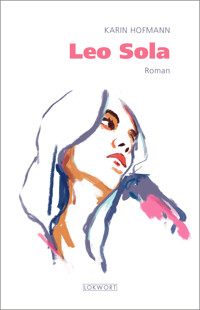

Karin Hofmann

Leo Sola

Roman

Der Lokwort Verlag wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021–2025 unterstützt.

Der Verlag bedankt sich für Unterstützungsbeiträge bei:

Burgergemeinde Bern

SWISS-LOS/Kultur Kanton Bern

aa

Informationen zur EU-Verordnung über die

allgemeine Produktsicherheit:

Buchverlag Lokwort, Aegertenstrasse 73, CH-3005 Bern ([email protected])

VAL Silberschnur, Steinstraße 1, D-56593 Güllesheim ([email protected])

aa

Umschlagbild: Silvan Borer

Korrektorat: Monika Künzi Schneider

Gestaltung: arsnova, Luzern

Druck: CPI Clausen & Bosse, Leck

© 2025 Buchverlag Lokwort, Bern

Abdruckrechte nach Rücksprache mit dem Verlag

ISBN 978-3-906806-56-3

www.lokwort.ch

1

Die Scheibenbremsen quietschten.

Wegen des abrupten Bremsmanövers hob sich das Hinterrad vom Asphalt ab und der Fahrer im rotschwarzen Renndress prallte mit der Nase gegen meine linke Schulter. Um das Gleichgewicht zu halten, liess er den Lenker los und packte mich hart an den Schultern, wie ein Ertrinkender. Dabei war er mir so nah, dass ich seinen Schweiss roch und seinen warmen Atem in meinem Gesicht spürte. Instinktiv machte ich einen Schritt zur Seite, um mich aus seiner Umklammerung zu befreien. Mit dem Bike zwischen den Oberschenkeln hüpfte der Fahrradkurier ein paar Mal hin und her und ruderte mit den Armen in der Luft, bevor er seitlich umkippte und auf dem heissen Asphalt lag. Die Spiegelbrille zersplitterte mit einem Klirren.

Ich hielt den Atem an und starrte auf das Bündel Mensch, das mit geschlossenen Augen regungslos am Boden lag. Die Knie waren aufgeschürft, und ein dünner Faden Blut lief über seine braungebrannten, glattrasierten Beine. Sonst waren ihm keine Verletzungen anzusehen. Plötzlich stöhnte er und setzte sich auf. Langsam bewegte er zuerst die Hände, danach die Füsse, die Arme und Beine und am Schluss den Kopf, als teste er, ob seine Glieder noch funktionierten. Dann blickte er zu mir auf.

«Wolltest du uns beide umbringen, du Idiotin?», schrie er mich wütend an.

Es war nicht meine Absicht gewesen, mich unter sein Rad zu werfen, aber der Gedanke, hier und jetzt auf dieser Kreuzung in der unteren Altstadt Berns überfahren zu werden, hatte nichts Erschreckendes an sich, im Gegenteil. Der Tod als möglicher Ausweg aus der unmöglichen Situation, in der ich mich befand, schien mir gar nicht der schlechteste zu sein.

Taumelnd rettete ich mich auf den Gehsteig und lehnte mich an das Geländer. Obwohl die heisse Eisenstange in meinen Rücken drückte und an den Innenseiten meiner Hände brannte, liess ich sie nicht los. Schon seit Tagen quälte mich ein Drehschwindel, begleitet von einer lästigen Übelkeit. Mal war er weg, mal so stark wie jetzt, dass ich mich kaum auf den Füssen halten konnte. Ich schloss die Augen. Nur noch von weitem hörte ich den Lärm der Strasse und das Fluchen des Fahrradkuriers. Einen Augenblick genoss ich die Stille, die sich um mich legte.

Ich brauchte meine Augen nicht zu öffnen, um zu wissen, dass hinter mir der Nydeggstalden zur Aare hinunterführte, die zu dieser Zeit wegen der Schneeschmelze in den Bergen fast über die Ufer trat. Vor mir lag die Gerechtigkeitsgasse mit ihren Sandsteinbauten und den Laubengängen und gleich gegenüber, nur wenige Schritte von mir entfernt, befand sich das Hotel Cresta, in dem Karpf und ich uns vor vielen Jahren vor allem zu Beginn unserer Beziehung regelmässig getroffen hatten. Ohne die Umgebung um mich herum wahrzunehmen, war ich nach Karpfs Abdankung in der Bruder-Klaus-Kirche mit gesenktem Kopf der Muristrasse entlang hinunter zum Bärengraben gegangen und über die Nydeggbrücke hierher gelangt. Die Luft war schwer und staubig und flimmerte über dem Asphalt. Der Schweiss lief mir seitlich an den Schläfen hinunter und mein schwarzes Kleid klebte an den Oberschenkeln. Es war genau das Wetter, das ich eigentlich liebte, doch am Tag von Karpfs Beerdigung im Jahrhundertsommer 2003 hätte ich mir viel lieber einen nebligen Regentag gewünscht, an dem ich mich unter der Bettdecke hätte verkriechen können wie eine Schildkröte in ihrem Panzer. Stattdessen schien die Sonne mit voller Wucht auf mein Gesicht.

Mit einem tiefen Seufzer atmete ich aus, nahm die Sonnenbrille ab, blinzelte ins grelle Sonnenlicht und wischte mir über die tränenden Augen.

Der Fahrradkurier hatte sich aufgerafft und hielt in seinem Gezeter inne, als er auf mich zukam. Der Ärger in seinen Augen verschwand, und er musterte mich besorgt.

«Kann ich etwas … geht es dir nicht gut?»

In der Hand hielt er seine kaputte Spiegelbrille.

«Alles gut», stammelte ich und versuchte ein Lächeln. Bevor er weitere Fragen stellen konnte, stolperte ich Richtung Postgasse davon.

Ich spürte, wie meine Kräfte schwanden, und musste mich beeilen, wenn ich es noch rechtzeitig in meine kleine Wohnung im Altenbergquartier zurückschaffen wollte.

2

Die Pflastersteine in der Postgasse begannen sich unter meinen Füssen im Kreis zu drehen. Ich lehnte mich an die Sandsteinmauer der Häuserreihe und atmete ein paar Mal tief ein und aus. Vermutlich hätte ich besser auf meine beiden Freundinnen Lotte und Vera hören und mich nach Karpfs Beerdigung von ihnen nach Hause begleiten lassen sollen. Aber nun war es zu spät. Ich schaffte es nicht mehr bis zu meiner Wohnung, wenn ich mich nicht eine Weile hinsetzen und etwas Kaltes trinken konnte. Ich war überhitzt, erschöpft und wegen der Übelkeit hatte ich die letzten Tage kaum etwas gegessen.

Ich blickte mich um.

Vor mir lag der Eingang einer Kellerbar. Auf wackligen Beinen stieg ich die steile Treppe hinunter. Die kühle Luft, die mir entgegenströmte, beruhigte meinen überhitzten Körper. Erleichtert wischte ich mir den Schweiss aus dem Gesicht, behielt aber die Sonnenbrille auf, um meine rot geränderten Augen zu verdecken, und setzte mich in die Nähe der Toiletten an einen Wandtisch.

Bis auf einen älteren Herrn mit Strohhut und der Gesichtsbehaarung eines Ajatollahs war die Bar leer. Kurz blickte er auf und musterte mich, bevor er sich wieder seiner Zeitungslektüre widmete. Hinter der Theke wischte der Kellner den Wandspiegel sauber, in dem sich die Schnapsflaschen spiegelten. Er trug ein blau-weiss gestreiftes Matrosen-Shirt und trotz der Hitze draussen eine hellgraue, hochgekrempelte Wollmütze. Freundlich lächelte er mir zu. Obwohl ich ihn das erste Mal sah, mochte ich ihn auf Anhieb.

«Was kann ich für dich tun?», erkundigte er sich mit dem Lappen in der Hand.

Ich hatte keinen Hunger, bestellte aber trotzdem ein Käsesandwich aus der Vitrine und eine Cola, die bekanntlich gegen Übelkeit helfen soll.

Die Bar hatte auch schon bessere Tage gesehen. Die dunklen Eichentische gaben ihr kein sehr freundliches Aussehen und von den Wänden starrten mich weiss-schwarze, monsterartige Kreaturen mit übergrossen roten Nasen und Geschlechtsteilen an. Der sympathische Kellner brachte mir das Getränk. Ich nahm meine Sonnenbrille ab und nippte trotz meiner Übelkeit an der Cola. Beim ersten Bissen des Sandwiches blieb mir ein Stück Brot im Hals stecken, ich würgte und legte es weg.

Als ich aufblickte, traf mich im Wandspiegel der Blick des bärtigen Mannes, der mich über den Rand der Zeitung hinweg unverhohlen anstarrte. Bei all dem Gesichtshaar war es schier unmöglich, zwischen Bart, Schnurrbart und Kopfhaar zu unterscheiden. Sogar aus den Ohren wuchsen ihm kleine Büschel. Ich riss den Blick von ihm los und starrte stattdessen auf das Glas in meinen Händen. Als ich wieder aufblickte, stand der haarige Mann mit dem alkoholfreien Bier in der Hand vor mir und zog den Hut.

«Sie gestatten, dass ich mich zu Ihnen setze?», sagte er mit tiefer Stimme. Ohne meine Antwort abzuwarten, zog er den Stuhl zurück und setzte sich.

«Sie lassen mir ja keine Wahl», kommentierte ich trocken.

Der Mann lachte so laut und durchdringend, dass ich zusammenzuckte.

Eine Weile blickte er mich an, dann zündete er sich eine Zigarette an. Als sie aufglomm, hielt er sie nicht wie üblich zwischen Zeige- und Mittelfinger, sondern steckte sie aufrecht wie eine Kerze in seine geballte Faust. Durch die schmale Öffnung, die sein gekrümmter kleiner Finger liess, sog er geräuschvoll die Luft zwischen den geschlossenen Fingern hindurch ein. Anschliessend presste er den Rauch aus den Nasenlöchern wieder heraus und nebelte mich dabei ein. Ich wedelte demonstrativ den Rauch aus meinem Gesicht. Das schien ihn aber nicht zu kümmern, im Gegenteil. Amüsiert streckte er mir die Zigarettenschachtel hin.

«Ich rauche nicht mehr», sagte ich genervt.

«Mein Beileid», antwortete er und nahm einen weiteren Zug durch die zur Faust gekrümmten Finger.

Kaum merklich zuckte ich zusammen, bis ich begriff, dass sein Beileid dem Nichtrauchen galt. Doch es war bereits zu spät. Das Gedankenkarussell hatte sich wieder in Gang gesetzt. Karpf war tot. Karpf war tot. Karpf war tot. Wie ein Lied auf einer zerkratzten Schallplatte hatte sich dieser Satz bei jedem meiner Schritte auf dem Weg von Karpfs Beerdigung bis hierhin in meinem Kopf wiederholt.

Karpf war tot. Das Unglück, vor dem er sich sein ganzes Leben lang gefürchtet hatte, hatte ihn schliesslich wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung eingeholt.

Meine gedankliche Abwesenheit blieb dem Mann nicht verborgen, und er warf mir einen fragenden Blick zu.

«Eigentlich müssten Sie mir zum Nichtrauchen eher gratulieren, anstatt Ihr Mitleid auszudrücken», lenkte ich schnell ab. Karpf und seinem Asthma zuliebe hatte ich vor Jahren mit dem Rauchen aufgehört.

«Da sind Sie an den Falschen geraten», konterte der bärtige Mann.

Er griff in seine Hosentasche und streckte mir eine Visitenkarte entgegen. Ich warf einen kurzen Blick darauf. Gottfried Gruft, Bildhauer, stand in Schnörkelschrift geschrieben.

«Heissen Sie wirklich so?», fragte ich, eher um mich von der stärker werdenden Übelkeit abzulenken als aus wirklichem Interesse.

«Eigentlich hiess ich früher Keller. Aber da es bereits eine Berühmtheit mit demselben Namen gibt, musste ich mir einen anderen Namen zulegen. Und Sie? Sie haben vergessen sich vorzustellen.»

Ich zögerte kurz. «Leo.»

Er zog eine seiner buschigen Augenbrauen hoch. «Ein Männername?»

«Die Abkürzung eines zu weiblichen Vornamens.»

Sein Blick schweifte über meine dunkelblonden, schulterlangen Haare und das schwarze, ärmellose Kleid, das mir bis knapp über die Knie reichte. Eine Sekunde zu lange starrte er auf meine nackten Beine und die bronzefarben lackierten Zehennägel.

«Welcher Name kann für Sie zu weiblich sein?», fragte er verwundert. «Melody? Lolita? Marilyn?» Dann gingen ihm die Ideen aus.

«Leonie. So nennt mich aber nur noch meine Mutter. Für alle anderen bin ich seit meiner Teenagerzeit einfach Leo.»

«Hm», machte Gruft. «Ein bisschen kurz geraten, dieses Leo, nicht?»

Erst jetzt bemerkte ich, dass er einen leichten österreichischen Akzent hatte, wenn er Schweizerdeutsch sprach.

«Dann nennen Sie mich Leo Sola, wenn Ihnen Leo nicht lang genug ist», sagte ich mit einem Schulterzucken. Den zweiten Namen, Solange, hatte ich von meiner Urgrossmutter mütterlicherseits geerbt.

Gruft musterte mich und hielt dabei den Kopf in Schräglage, als wäre ich ein Bild an der Wand, das er prüfend betrachtete.

«Leo Ssolà», nuschelte er, spitzte dabei die Lippen und sprach das S weich aus, mit dem Akzent auf dem a, was dem Namen einen spanischen Klang verlieh. «Sola wie spanisch allein?»

Gespannt wartete er auf meine Antwort.

«Sola wie in Sol, die Sonne», erwiderte ich geistesgegenwärtig.

Gruft warf einen Blick auf meine sonnengelbe Handtasche und sah mich amüsiert an. «Und was bringt das Sonnenkind an einem Hitzetag wie diesem in eine düstere Kellerbar? Nicht die Kunstausstellung, habe ich Recht?»

«Durst, sonst nichts», antwortete ich und fügte mit einem Blick auf die Bilder an den Wänden an: «Gestalten mit übergrossen Extremitäten entsprechen nicht meinem Geschmack.»

Grufts markantes Lachen erklang erneut. «Da sind Sie wohl nicht die Einzige. Aber seien wir ehrlich: Kunst ist etwas sehr Intimes. Der Schöpfer dieser Werke ist übrigens mein Neffe.»

Ich murmelte eine halbherzige Entschuldigung.

Eine Weile unterhielten wir uns über Bilder und Kunst im Allgemeinen, dann schwiegen wir. Ich ärgerte mich über mich selbst. Obwohl ich keine Lust darauf hatte, ein Gespräch zu führen, hatte Gruft mich gekonnt in eine Unterhaltung verwickelt.

Gruft unterbrach meine Gedanken, indem er unvermittelt fragte: «Würden Sie mir Modell sitzen?»

Einen Moment starrte ich ihn mit offenem Mund an. Machte er sich über mich lustig? Es konnte ihm nicht entgangen sein, dass ich aussah wie eine wandelnde Leiche mit Sonnenbrille.

Ohne meine Antwort abzuwarten, sagte Gruft: «Seit vierzig Jahren studiere ich Gesichter. Wenn man ein Leben lang damit verbringt, Gefühle aus Stein heraus zu meisseln, dann weiss man mit der Zeit, wie Wut, Trauer, Freude, Verliebtheit, Leiden, Angst oder Scham aussehen. Doch Sie, Sie sind mir ein Rätsel. In Ihnen sehe ich all diese Gefühle vereint.»

Ich schwieg, während er mich weiter prüfend anblickte. «Sie sind eine aussergewöhnliche Frau, wissen Sie das? Dieses kantige Kinn, die hohe Stirn und die pfeilgerade Nase … Sie sehen aus, als könnten Sie mich oder sonst wen ohne Reue jederzeit um die Ecke bringen.»

Ich hielt einen Moment die Luft an. Gruft merkte es nicht und fuhr weiter.

«Sie sind eine Kämpferin, eine Kriegerin! Erzählen Sie mir von sich», drängte er.

«Es gibt nichts zu erzählen», antwortete ich kurz angebunden. «Und wenn es etwas gäbe, wüsste ich nicht, weshalb ich Ihnen etwas davon anvertrauen sollte.»

«Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder oder sind Sie noch auf der Suche nach der grossen Liebe?»

«Hören Sie mal, was soll diese Fragerei? Zweimal nein. Ich komme sehr gut allein zurecht und brauche niemanden in meinem Leben, der mich einengt. Zudem habe ich keine Lust, Ihnen weiterhin auf Ihre aufdringlichen Fragen zu antworten.»

Gruft grinste süffisant.

Erneut zog er den Rauch durch die Faust in seine Lunge. Dann stützte er sein bärtiges Kinn auf den Handballen der rechten Hand. Der Zigarettenrauch wurde vom Rand seines Strohhutes gebremst und suchte sich seinen Weg zu Grufts linkem Ohr.

«Was ist passiert?», fragte er unvermittelt. Gebannt fixierte er mich, während ich beharrlich schwieg. «Sie sind eine hervorragende Schauspielerin, was Ihre Gefühlswelt angeht. Aber mich können Sie nicht täuschen. Sind Sie unheilbar krank? Oder haben Sie tatsächlich jemanden um die Ecke gebracht? Oder alles zusammen?»

Er lachte schallend, während ich zu frösteln begann.

«Sie sind ausserordentlich lästig und aufdringlich», entgegnete ich und wich seinem Blick aus. Mechanisch schob ich das Glas auf dem Tisch von einer Hand in die andere. Gruft schaute mir eine Weile rauchend dabei zu und griff plötzlich nach dem Glas.

«Geben Sie es her, bevor es auf dem Boden landet», befahl er. «Sie sind zwar eine Kriegerin, aber nicht die unverwundbare, für die Sie sich halten. Sie sind kurz vor dem Crash.»

«Sie täuschen sich», sagte ich lauter als beabsichtigt.

«Das tue ich nie. Ihre Augen verraten Ihre Verletzlichkeit, Ihre Verletztheit. Sie müssen Worte finden für Ihr Unglück, sonst zerbrechen Sie daran.»

«Und wieso sollte ich mein Unglück gerade Ihnen anvertrauen?»

Einen kurzen Augenblick schien es mir, als flöge ein Schatten über sein Gesicht. Dann hatte er sich wieder gefasst.

«Weil ich punkto Leid ziemlich viel an Erfahrung mitbringe. Aber darum geht es nicht. Das Schicksal hat uns zusammengebracht und so schnell werden Sie mich nicht los. Sie brauchen mich.»

«Lassen Sie mich in Ruhe mit Ihren trivialpsychologischen Analysen», entgegnete ich.

Grufts Lachen füllte den Keller. Unbeeindruckt starrte er mich weiterhin an. «Ich kann noch schlimmer, was Trivialpsychologie angeht.»

«Verschonen Sie mich damit.»

Gruft schüttelte den Kopf. «Also: Hat er Sie sitzen gelassen?»

Ich starrte ihn fassungslos an. «Sie ticken wohl nicht richtig! Was geht Sie das an?», schnauzte ich ihn an.

Gruft blickte amüsiert. Er versuchte meine Hand zu tätscheln, doch zum Glück war ich schneller und zog sie weg.

«Unterstehen Sie sich, mich anzufassen!» Wütend funkelte ich ihn an, während er mit einem Grinsen die Augen verdrehte. «Da ist sie wieder, die Kriegerin. Keine Sorge! Alles kommt gut.»

«Sonst noch irgendwelche kitschigen Weisheiten, welche Sie mir unbedingt mit auf den Weg geben müssen?» Das Geschwafel des haarigen Alten ging mir auf die Nerven.

«Ja gerne, wenn Sie möchten.»

«Will ich nicht.»

Ich trank das Glas leer, nahm meine Handtasche von der Stuhllehne und stand auf. Die Cola und die Kühle der Kellerbar hatten mich gestärkt und ich wollte so rasch wie möglich nach Hause und mich schlafen legen.

Gruft erhob sich ebenfalls. «Also gut, Ihr Wunsch sei mein Befehl. Ich will Sie nicht länger belästigen. Aber hören Sie mir gut zu, nur noch etwas, dann schweige ich für immer, versprochen. Vergessen Sie nie: Das Leben ist eine einzigartige Summe von Ereignissen, die kausal miteinander verbunden sind. Wie Steinchen, die sich zu einer Kette formen. Das Fehlen eines einzigen Teilchens, auch wenn es noch so klein ist, lässt die Kette auseinanderfallen. Mit anderen Worten: Nichts geschieht umsonst, alles hat einen Sinn im Leben.»

Im Stehen waren der Schwindel und die Übelkeit wieder da und ich hatte nicht richtig hingehört.

«Einen Sinn im Leben gibt es nicht», sagte ich und schaute in Grufts haariges Gesicht, «Sie Pseudopsychologe.»

Karpf war tot und nur weil ich auf die Bitte des Botschafters hin eingelenkt hatte, seine Leiche in die Schweiz zu begleiten, hatte ich den Kontakt zu Ray verloren. Dass ich ihn nicht mehr erreichen konnte, ergab nicht das kleinste Fünkchen Sinn, im Gegenteil.

Gruft schüttelte leicht verärgert den Kopf. «Sie haben mir nicht zugehört! Ich sagte doch, Sie sollen sich auf meine Worte konzentrieren. Alles hat einen Sinn im Leben, ausser das Leben selbst. Verstehen Sie?»

«Papperlapapp», sagte ich.

Gruft strich sich mit beiden Händen über sein schwarzes, seidenes Gilet, unter dem sich seine Brust wölbte. «Falls Sie sich doch noch dazu entschliessen sollten, mir Modell zu sitzen, Leo Ssolà …»

«Vergessen Sie das», unterbrach ich ihn.

Ich wollte mich gerade verabschieden, als ein stechender Schmerz meine linke Seite durchfuhr. Auch dieser Schmerz war nicht neu, schon seit Tagen suchte er mich regelmässig heim, doch noch nie war er so stark wie jetzt gewesen. Mit der rechten Hand griff ich an den Bauch. Dabei schwankte ich und hielt mich mit der anderen an der Stuhllehne fest. Gruft beobachtete mich mit zusammengezogenen Augenbrauen und fasste nach meiner Hand. Dieses Mal leistete ich keinen Widerstand, ich war zu konzentriert darauf, mich nicht zu übergeben. Erschrocken blickte er mich an und liess meine Hand fallen, als hätte er sich daran verbrannt. «Jesus Mohammed! Ihre Hand ist so kalt wie die einer Leiche!»

«Auf Wiedersehen», sagte ich kurz angebunden. Zu mehr war ich nicht mehr fähig.

«Es war mir ein Vergnügen, Sie getroffen zu haben, Leo Ssolà», antwortete Gruft und musterte mich mit einem besorgten Blick. «Sind Sie sicher, dass Sie okay sind?»

Ich nickte.

«Nur noch etwas: Sie sind seit langer Zeit endlich wieder ein Mensch, bei dem es sich lohnt, ihn kennen gelernt zu haben. Nicht der übliche Durchschnitt. Melden Sie sich bald bei mir, bitte!»

Ich wollte etwas erwidern, doch ein erneuter Schmerzstoss hinderte mich daran. Meine Hände krallten sich so fest um die Stuhllehne, dass die Knöchel weiss hervortraten. Gruft machte einen Schritt auf mich zu und sagte: «Sie sehen so … nicht wirklich gut aus. Kann ich nichts für Sie tun?»

«Geht schon», murmelte ich. Plötzlich fühlte ich mich todmüde. Ich zögerte zwischen der Toilette und dem Ausgang und entschied mich für den Letzteren. Ich wollte nach Hause.

Gruft schaute mich bekümmert an. «Soll ich Sie begleiten?»

Das fehlte mir gerade noch. Energisch schüttelte ich den Kopf.

«Nochmals auf Wiedersehen», sagte ich just in dem Moment, als mein Klapphandy zu klingeln begann. Mit zittrigen Fingern wühlte ich in meiner Tasche herum, bis ich es fand. Ich klappte es auf, doch zu spät. Das Klingeln hatte aufgehört.

«Unbekannter Anrufer», stand auf dem Display.

«Ray!»

Es war mehr ein Schrei als ein Wort. Hundert-, nein tausendmal hatte ich seine Nummer in den letzten Tagen gewählt und es minutenlang klingeln lassen, ohne Erfolg. Auch auf meine Textnachrichten hatte er nicht geantwortet.

«Verflucht nochmal!», rutschte es mir heraus. Dieser verdammte Karpf. Sogar nach seinem Tod machte er mir das Leben schwer. Ich schüttelte das Telefon, als würde Ray daraus fallen. Konnte oder wollte er nicht mehr mit mir sprechen?

Gruft setzte sich wieder hin und musterte mich schweigend. Das Telefon vibrierte erneut. Ich zitterte vor Aufregung.

«Hallo?», sagte ich und hielt die Luft an.

Eine Sekunde blieb es still in der Leitung.

«Frau Lusser?», fragte eine mir unbekannte Stimme.

«Am Apparat», sagte ich, als wäre ich in einem altmodischen Film.

«Tondo ist mein Name. Ich bin von der Kriminalpolizei. Wo befinden Sie sich gerade?»

«Ich … wieso? In einer Bar in der Altstadt.»

«Können Sie in zehn Minuten auf dem Posten am Waisenhausplatz sein?»

Ein Schwindel packte mich und ich schluckte die aufsteigende Übelkeit hinunter.

«Ich … ja, aber ... eigentlich ... nein. Ich habe bereits vor zehn Tagen am Flughafen ausgesagt, falls es schon wieder darum geht.»

«Genau, es geht um die Sache Hugo Karpf. Wir haben eben den Obduktionsbericht erhalten», sagte der Polizist am anderen Ende der Leitung.

«Und was hat das mit mir zu tun?»

«Die Todesursache lässt auf äussere Gewalteinwirkung schliessen. Sie verstehen, dass wir in diesem Fall weiter ermitteln müssen.»

Ich sagte nichts.

«Frau Lusser? Sind Sie noch da? Wir müssen Sie dringend zum Tod von Hugo Karpf einvernehmen. Sollen wir Sie abholen oder kommen Sie auf den Polizeiposten?»

Ich sog hörbar die Luft ein. «Hören Sie, der Mann ist kurz vor Kriegsausbruch in Bagdad gestorben, natürlich durch Gewalteinwirkung, oder haben Sie etwa mit einem natürlichen Tod gerechnet? So sah seine Leiche nicht aus. Ich will jetzt nach Hause und mich hinlegen. Ich fühle mich nicht gut.»

Tondo zögerte einige Sekunden am anderen Ende der Leitung. «Frau Lusser, machen Sie mir bitte nicht das Leben schwer. Das Zwangsmassnahmengericht hat die Untersuchungshaft gutgeheissen. Die dafür geltend gemachten Gründe sind Fluchtgefahr wegen Ihres fehlenden Wohnsitzes in der Schweiz und Kollusionsgefahr.»

Es blieb still in der Leitung. «Frau Lusser? Haben Sie mich verstanden? Wenn Sie nicht innert zehn Minuten auf dem Posten ankommen, erscheinen wir mit einem massiven Aufgebot vor der Bar oder bei Ihnen zu Hause und ich muss Sie zur Fahndung ausschreiben.»

«Ich komme», sagte ich knapp und klappte das Telefon zu. Ich schloss die Augen und hielt mich mit beiden Händen an der Stuhlkante fest. Der Raum drehte sich um mich herum.

«Also doch Ärger», hörte ich Gruft sagen. Als ich die Augen öffnete, zog er seine buschigen Augenbrauen fragend hoch.

«Kann ich bitte zahlen?», rief ich dem Kellner zu, ohne auf Grufts Frage zu antworten. «Das übernehme ich. Widerstand zwecklos», sagte er bestimmt.

Ich zögerte, doch ich wollte nicht meine Zeit vergeuden.

«Danke und auf Wiedersehen zum Dritten, Herr Gruft», sagte ich noch einmal, nahm meine Tasche, winkte dem Kellner zu und ging zur Treppe.

Einen Moment lang flackerte es vor meinen Augen. Mit beiden Händen hielt ich mich am Treppengeländer fest, damit ich nicht den Boden unter den Füssen verlor. Mit letzter Kraft zog ich mich die Stufen hoch.

Draussen brannte die Sonne immer noch unerbittlich auf den Asphalt. Die Luft war schwül und verschlug mir den Atem. Ich klappte das Handy auf und wählte die Nummer meiner Freundin Lotte. Ich musste sie darüber informieren, dass ich auf dem Weg zum Polizeiposten am Waisenhausplatz war. Was das bedeutete, war mir in dem Moment nicht klar.

Noch bevor Lotte antwortete, durchfuhr mich ein stechender Schmerz wie ein Blitzschlag. Ich liess das Handy fallen und presste beide Hände gegen den Bauch. Um mich herum verschwamm die Welt. Ein gellender Schrei durchbrach die heisse Luft um mich herum.

«Hallo? Halllooooo?», erklang Lottes Stimme aus meinem Mobiltelefon, das scheppernd auf dem Boden aufschlug.

Alles um mich herum wurde schwarz. Aus der Ferne hörte ich, wie jemand rhythmisch meinen Namen rief.

Le-o! Le-o! Le-o! Le-o! Le-o!

Ich wollte etwas sagen, aber ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es war, als bohrte sich ein Speer durch meinen Unterleib bis tief in den heissen Asphalt unter mir.

Le-o! Le-o! Le-o! Le-o! Le-o!

Es roch nach Abwasser, nach Moder und Erbrochenem.

Ich rang nach Luft.

3

Zwei grosse Tatzen versuchten mich zu packen, doch ich wich geschmeidig aus und sprang auf einen Felsvorsprung. Drohend knurrte ich den Löwen mit der grossen Mähne an, so dass er umkehrte und davontrottete.

«Komm runter!», schrie es plötzlich hinter mir. Ich drehte mich um und sah einen am ganzen Körper behaarten Mann, der nur mit einem Lendenschurz bekleidet war. In der Hand hielt er einen Speer. «Le-o!Le-o!Le-o!Le-o!», schrie er mir nach. Immer höher kletterte ich und hüpfte behände von einem Stein zum anderen, bis die Stimme nur noch von weitem zu hören war.

Wieso nannte er mich Leo? Ich war doch Leonila, die Löwin. In luftiger Höhe blieb ich auf dem Felsen stehen, wetzte meine Krallen an einem verkümmerten Baumstamm und hockte mich hin. Vor mir erstreckte sich eine weite, offene Fläche mit trockenem Gras und einzelnen, knorrigen Bäumen. In der Trockenzeit war die Vegetation spärlich und der Boden fast ausgetrocknet. In der Ferne glitzerte eines der wenigen Wasserlöcher, die es noch gab. Eine Büffelherde und Antilopen zogen durch die Savanne. Ich gähnte ausgiebig und legte mich hin. Mein hellbraunes Fell glänzte in der Sonne und ich begann, es mit der Zunge zu lecken. Dabei blieben ein paar Haare in meinem Hals stecken und ich würgte.

«Frau Lusser? Lassen Sie bitte den Beatmungsschlauch in Ruhe! Hören Sie mich? Können Sie die Augen öffnen?»

Ich verstand nicht, was die Stimme von mir wollte, und entschwand zurück in die Savanne.

Als ich mir das nächste Mal an den Hals griff, packte jemand unsanft meine Hand. Für einige Sekunden drang ein grelles Licht zu mir durch, dann stach mir der Geruch von billigem Rasierwasser in die Nase. In der Nähe piepste etwas.

«Frau Lusser!», erklang eine Männerstimme dicht an meinem Ohr und jemand rüttelte mich an den Schultern. Es war unangenehm und ich wollte, dass es aufhörte, aber ich konnte mich nicht bewegen.

«Herr Tondo, nun hören Sie auf, die Patientin anzuschreien. Sie sehen doch selbst, dass das nichts bringt», sagte eine Frauenstimme in ungeduldigem Ton.

«Himmel, wie lange hält dieser Zustand denn noch an? Irgendwann muss sie doch wieder zu sich kommen», erwiderte die Männerstimme.

«Wir sind froh, dass sie überhaupt noch lebt. Lassen Sie sie einfach in Ruhe.»

Die beiden Stimmen hallten in meinem Kopf, als stünden wir in einer Einstellhalle.

Irgendwann, vielleicht waren es fünf Minuten, vielleicht fünf Stunden oder fünf Tage später, hörte ich dieselbe Frauenstimme wieder und ich öffnete das rechte Auge einen Spaltbreit. Verschwommen konnte ich das Gesicht einer Frau etwa um die vierzig mit kurzen blonden Haaren und blauen Augen ausmachen, die einen weissen Kittel trug.

«Frau Lusser, ich heisse Mara und bin für Ihre Pflege zuständig. In Ihrem Hals steckt ein Schlauch, über den Sie beatmet werden. In Ihrer Halsvene steckt eine Infusion, und in Ihrem Bauch sind Schläuche, die Blut und Eiter drainieren.»

Ich verstand nichts von all dem, was sie sagte. Leo Lusser klang irgendwie vertraut, aber sie meinte bestimmt nicht mich. Mein Hirn glich einer grossen, weissen Wattewolke.

Langsam, Stück für Stück, Erinnerung um Erinnerung, fand ich aus meiner Savanne zurück in die richtige Welt. Mit dem Beatmungsschlauch im Hals konnte ich zwar nicht sprechen, aber immer öfter schaffte ich es, die Augen mehrere Minuten lang offen zu halten und auf Maras Fragen mit einem angedeuteten Nicken oder Kopfschütteln zu antworten. Ihre Fragen beschränkten sich weitgehend auf das Elementarste: Wohlbefinden, Schmerzen, Körperpflege, Schlafen. Wenn ich wach war, versuchte ich mich daran zu erinnern, was geschehen war, wie ich hierhergekommen war, doch die Welt um mich herum blieb die meiste Zeit über ungreifbar. Ich wusste nicht, wie lange ich schon wie ein Stück Holz hier in diesem Bett lag. Immer wieder entglitt ich in meine Wolke oder zurück in die Savanne. Dort fühlte ich mich am sichersten und kletterte behände auf den Felsen herum.

Neben Mara tauchte regelmässig der Seehund an meinem Bett auf. Ich erkannte ihn an seinem Parfüm. Ich wusste nicht, wer er war, aber sein Gesicht, das beim Sprechen zwei Reihen gelber Zähne unter einem dichten Schnurrbart entblösste, war mir nicht sympathisch. Anscheinend mochte auch Mara ihn nicht.

«Augen zu, Tondo kommt!», raunte sie mir ins Ohr. Weil ich ihr vertraute, gehorchte ich und stellte mich tot, wenn er eintrat.

Als meine Wachphasen zunahmen, entfernte ein junger Arzt den Schlauch aus meinem Hals. Da ich nun wieder selbst atmete, schoben Mara und eine ihrer Kolleginnen der Intensivstation mich tags darauf in ein Einzelzimmer im siebten Stock des Bettenhochhauses der Uniklinik.

Das Zimmer sah so unpersönlich und steril aus wie jedes Krankenhauszimmer irgendwo auf der Welt: Ein Nachttisch, ein quadratischer Tisch mit zwei Stühlen, ein Lehnstuhl und zwei zusammenklappbare Rolltischchen machten das ganze Inventar des Zimmers aus. Auf dem Nachttisch stand meine Toilettentasche.

«Ich werde Sie fast ein bisschen vermissen. Irgendwie sind Sie mir in den drei Wochen bei uns ans Herz gewachsen», sagte Mara, während sie die Kabel des Bettes in die Wandsteckdosen steckte.

«Sie mir auch. Danke für alles, was Sie für mich getan haben», krächzte ich. Meine Stimme klang immer noch, als müsste sie sich zuerst wieder an das Sprechen gewöhnen.

Mara lächelte. «Und vergessen Sie nicht, Sie heissen Leo Lusser und sind keine Löwin.»

Ich grinste und verabschiedete mich von ihr.

«Lieber Ciao als auf Wiedersehen», korrigierte sie mich und fügte an: «Der Arzt wird gleich bei Ihnen sein, um Sie über alles aufzuklären.»

Darauf wartete ich schon lange.

4

Der junge Mann mit der John-Lennon-Brille stand am Bettende und zeigte auf sein Namensschild. Dabei strich er sich eine blonde Haarsträhne aus der Stirn, die ihm sofort wieder vor die Augen fiel.

«Dr. Alder, Assistenzarzt», stellte er sich vor. «Wissen Sie, wo Sie hier sind?», fragte er, ohne mich anzublicken. Es hörte sich an, als stellte er mir diese Frage nicht zum ersten Mal. Dabei kritzelte er gedankenverloren mit dem Bleistift auf dem Notizblock.

«Uniklinik, Stock H, Zimmer 102», antwortete ich. Dr. Alder liess vor Schreck fast den Stift fallen und starrte mich mit offenem Mund an.

«Sie erinnern sich!», rief er und schien sich aufrichtig darüber zu freuen. «Seit wann?»

Ich zuckte mit den Schultern. «Seit ich wach bin?»

Dr. Alder schüttelte den Kopf. «Wach sind Sie schon seit einigen Tagen, aber bisher glaubten Sie, Sie wären eine Raubkatze irgendwo in Afrika. Wir waren nicht sicher, ob sich Ihr Gehirn je wieder erholen würde oder nicht. Wissen Sie, wer Sie sind?»

«Ja sicher», antwortete ich. «Leonila, die Löwin aus Afrika.»

Entmutigt liess Dr. Alder den Stift sinken und schürzte die Lippen.

Die Savanne war so real gewesen, dass ich davon überzeugt gewesen war, dies sei die richtige Welt und nicht das Zimmer der Intensivstation mit der grauen Decke aus Sichtbeton.

Ich grinste. «Leonie Solange Lusser, genannt Leo, geboren am 12. Dezember 1967.» Dann zögerte ich. «Um zu wissen, wie alt ich bin, muss ich zuerst wissen, in welchem Jahr wir uns aktuell befinden. Ich fühle mich wie sechzig, kann das sein?»

Dr. Alder lachte erleichtert und strich sich die widerspenstige Strähne erneut aus der Stirn. «Sie haben mich voll erwischt!», rief er aus und schaute auf die Uhr an seinem Handgelenk. «Heute ist der 12. August 2003. Sie sind … fünfunddreissig.»

«Da war ich nicht weit daneben.»

«Erinnern Sie sich auch, wie Sie hergekommen sind?»

Einzelheiten meines Lebens flogen mir von irgendwoher zu, Bruchstücke und Bilder wie Lichtblitze, doch ohne dass ich sie einordnen konnte: runde Hügel in pastellfarbenen Braun- und Grüntönen, ein Haus mit einem grossen Eisentor, eine überfüllte Leichenhalle, ein kleines Flugzeug, in dem meine Füsse auf einem Zinksarg lagen, zwei Frauen mit einem Dackel in der brütenden Hitze auf dem Vorplatz einer Kirche, ein finsterer Keller mit gruseligen Bildern.

Nichts davon ergab irgendeinen Sinn. Dr. Alder sah mich erwartungsvoll an.

«Das einzige Bild, das in meinem Kopf erscheint, ist das von zwei Frauen, die neben mir vor einer Kirche stehen. Die eine hat einen roten Kopf und ist hochschwanger, die andere ist zu stark geschminkt und hat einen Dackel in einer Leopardenhandtasche unter dem Arm eingeklemmt. Ich bin nicht sicher, was ich davon halten soll.»

«Ich auch nicht», entgegnete Dr. Alder leicht irritiert.

Noch waren meine Erinnerungen so lückenhaft wie ein von Motten zerfressener Flickenteppich und ich wusste nicht, wie sie miteinander in Verbindung standen.

«Kommt das zurück?», fragte ich Dr. Alder und hoffte auf eine positive Antwort.

Doch der Arzt zuckte nur mit den Schultern. «Das können wir bei einer retrograden Amnesie wie der Ihren nie voraussagen.»

Ich seufzte. Mein Hirn hatte die Fähigkeit verloren, sich an fast alle Erlebnisse aus meiner Vergangenheit zu erinnern, na bravo.

«Können Sie mir zumindest dabei helfen, die Zusammenhänge herzustellen?», fragte ich leicht ungeduldig.

Dr. Alder lächelte und strich sich die widerspenstige Haarsträhne erneut aus dem Gesicht. Dann nahm er seine runde Brille ab, hauchte auf eines der Gläser und rieb es mit der Ecke seines Arztkittels sauber. «Klar doch. Fühlen Sie sich denn fit genug, um zu hören, was passiert ist?»

Ich nickte, doch sosehr ich mich auch dagegen wehrte, die Augen fielen mir zu und ich dämmerte bereits wieder weg.

5

Ich fiel.

Unter mir tat sich ein dunkles Loch auf, das unendlich tief schien. Ich wehrte mich gegen den Fall, doch als ich merkte, dass ich nichts mehr tun konnte, liess ich los. Mein Körper entspannte sich. Plötzlich fiel ich nicht mehr in ein Loch, sondern einer gläsernen Fassade entlang zu Boden. Ich wusste, dass Tausende von Menschen meinen Fall vor Ort oder hinter dem Bildschirm mitverfolgten. Ich drehte den Kopf. Die Glasfront rauschte an mir vorbei. Hinter manchen Scheiben konnte ich für den Bruchteil einer Sekunde die vor Angst verzerrten Gesichter ausmachen. In einigen Stockwerken lehnten sich Menschen so weit aus dem Fenster, dass ich sie im Vorbeiflug beinahe berührte. Ich blickte nach unten. Der Boden war nur noch wenige Meter von mir entfernt.

Mit einem Schrei wachte ich auf. Wo war ich? Bis auf das Ticken einer Uhr war es still um mich herum. Angestrengt lauschte ich in die Stille und wartete, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Langsam konnte ich die Umrisse des Spitalzimmers ausmachen und mit einem Schlag erinnerte ich mich daran, dass Dr. Alder erzählen wollte, was mit mir passiert war. Und dann war ich einfach weggedöst, so ein Mist. Ich brauchte ihn dringend, um mein leeres Hirn mit Informationen zu füllen. Wenn ich seine Nummer gehabt hätte, wäre ich im Stande gewesen, ihn mitten in der Nacht anzurufen. Aber leider hatte ich sie nicht. Bis zum Morgengrauen lag ich wach und fiel immer wieder in einen unruhigen Sekundenschlaf, aus dem ich mit verstörenden Bildern im Kopf aufwachte.

Dr. Alder tauchte zu meiner grossen Freude noch vor dem Morgenessen wieder bei mir auf.

«Sie haben Medizin studiert?», fragte er mich nach der Begrüssung.

Ich überlegte. «Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Sie brauchen mich trotzdem nicht zu schonen. Sagen Sie mir einfach die ganze Wahrheit. Ich muss alles wissen, bis ins kleinste Detail.»

Dr. Alder atmete geräuschvoll ein und aus und nahm seine Brille ab.

«Also gut, wie Sie wünschen.»

Er machte eine unerträglich lange Pause, bevor er weiterfuhr.

«Sie hatten eine ektopische Gravidität, eine Eileiterschwangerschaft. Der linke Eileiter ist geplatzt und hat zu einer massiven Blutung in den Bauchraum und schliesslich zum Kreislaufzusammenbruch und Atemstillstand geführt. Wir mussten den Eileiter leider vollständig entfernen, da war nichts mehr zu retten. Dafür haben wir Ihr Leben erhalten können. Ist doch das Wichtigste.»

Dr. Alder schwieg eine Weile, während ich mit geschlossenen Augen dalag und mich darauf konzentrierte, das Gesagte zu verstehen. Es ergab keinen Sinn.

«Wo war ich, als das … als es passierte?», fragte ich schliesslich.

«Irgendwo in der Altstadt. Sie hatten Glück im Unglück, dass eine Fachperson zugegen war, sonst hätten Sie wahrscheinlich nicht überlebt. Ein Psychiater und ein Kellner haben Sie reanimiert, bis die Sanitäter eintrafen.»

Das Bild eines bärtigen Mannes mit buschigen Augenbrauen tauchte vor meinem inneren Auge auf. Er rief meinen Namen, also kannte er mich offenbar.

«Können Psychiater und Kellner reanimieren?», versuchte ich zu scherzen.

«Offenbar erstaunlich gut», antwortete Dr. Alder. «Sehen Sie sich an! Leonila, die Löwin, gilt im Haus als Wunderkind.»

«Das wollte ich schon immer sein, nur reichte es dafür bisher nie. Das Wunderkind, meine ich, nicht die Löwin.»

Dr. Alder lachte laut, dann wurde er ernst und druckste herum.

«Da ist noch etwas: Vor Ihrer Türe steht rund um die Uhr ein Sicherheitsbeamter. Ausserdem taucht immer wieder ein Polizist in Zivil mit dem imposantesten Schnauz auf, den ich je gesehen habe, um von uns zu erfahren, ob Sie vernehmungsfähig sind.

Bisher haben wir ihn von Ihnen ferngehalten, aber er ist äusserst hartnäckig. Jetzt, da Sie wieder bei Bewusstsein sind, werden wir ihn vermutlich nicht länger abwimmeln können.»

Dr. Alders Piepser ging los und er hastete mit einem knappen Abschiedsgruss davon. Ich blieb in meinem Bett liegen und studierte daran herum, was er gesagt hatte. Vieles ergab keinen Sinn. Erschöpft schlief ich wieder ein.

6

Das Seehund-Gesicht war nur wenige Zentimeter von meiner Nase entfernt, als ich die Augen aufschlug. Ein kurzer Schrei entfuhr mir.

«Ich wollte Sie nicht erschrecken», brummte der Mann mit dem Schnurrbart und zog einen Stuhl an die rechte Seite meines Bettes.

Das also war der hartnäckige Polizist, den Dr. Alder erwähnt hatte.

«Haben Sie aber», schnauzte ich.

Der Mann liess sich von meinem Ton nicht beeindrucken und setzte sich. Aus einem abgewetzten Aktenkoffer nahm er ein graues Schulheft und legte es auf seine Knie. Dann fischte er eine Lesebrille mit schwarzer Umrandung aus der Brusttasche seines braunen Kittels und setzte sie auf.

Aus dem Augenwinkel musterte ich ihn möglichst unauffällig. Er musste ungefähr Mitte fünfzig sein, vielleicht etwas darüber. Ein kleiner, unscheinbarer, rundlicher Mann mit Glatze. Nur links und rechts oberhalb der Ohren hatte er noch ein paar Haare, dazu ein paar einzelne Borsten auf der Stirn. Ein bisschen ähnelte er den Kastanienmännchen, die wir früher mit Zahnstochern gebastelt hatten: runder Körper, grosser Kopf, dünne Arme und Beine. Trotz der Hitze trug er engmaschig gestrickte Wollsocken in den schwarzen Strassenschuhen.

Eine Weile musterte er mich genauso interessiert wie ich ihn. Sein Hemd hatte Schweissflecken unter den Achselhöhlen, obwohl es draussen bewölkt war. Vermutlich hatte er in letzter Zeit zugenommen oder schon lange keine neue Hose mehr gekauft, denn die, die er trug, reichte nicht über seinen Bauch hinaus. Sein Parfum war unausstehlich und ich rümpfte die Nase.

«Antonio Tondo, Kriminalpolizei», sagte er schliesslich. «Wir haben miteinander telefoniert, bevor Sie … bevor Sie hierhergebracht wurden. Sie erinnern sich?»

Ich schüttelte den Kopf.

Tondo blickte mich skeptisch an, so als wägte er ab, ob ich ihn anlog oder nicht. Er machte sich ein paar Notizen in sein Heft. «Ich leite die Ermittlungen im Todesfall Karpf. Daran erinnern Sie sich sicherlich, oder?»

Es klang eher wie ein Vorwurf als eine Frage.

Ich drückte den Klingelknopf, der vom Bettbügel herunterbaumelte. Bevor ich mich Tondos Einvernahme auslieferte, wollte ich mir wenigstens die Zähne putzen, das Gesicht waschen und dieses grässliche blau-weiss gestreifte Spitalhemd loswerden, das die Hälfte meines Körpers freigab, wenn ich nicht Acht gab.

Der Polizist knurrte verärgert.

«Wenn Sie schon seit Wochen darauf warten, mich zu verhören, spielen einige Minuten mehr oder weniger wohl auch keine Rolle, oder?», entgegnete ich.

«Das heisst Einvernahme und nicht Verhör», grummelte Tondo und verliess das Krankenzimmer, als die Pflegefachfrau eintrat. Es war dieselbe, die mich zusammen mit Mara auf der Intensivstation abgeholt hatte, die mit den lockigen Haaren, die unter einem rot-weiss gepunkteten Haarband hervorschauten. Heidi Sommer stand auf ihrem Namensschild.

Während ich mir das Gesicht wusch und die Zähne putzte, stand sie eine Weile mit dem Rücken zu mir vor dem Fenster.

«Sie haben Glück», sagte sie in Gedanken versunken, «von hier aus hat man einen wunderbaren Blick über die ganze Stadt und auf die Bergkette am Horizont.»

«An der Aussicht ist nichts auszusetzen», antwortete ich mit der Zahnbürste im Mund. «Nur möchte ich sie liebend gerne anderswo geniessen als aus einem bewachten Krankenzimmer.»

Heidi Sommer wurde rot und half mir in ein paar Leggins und in ein Longshirt. Dabei informierte sie mich, dass meine Mutter die Sachen gebracht hatte, während ich auf der Intensivstation gelegen hatte.

Frau Sommer rückte die Kissen zurecht, wechselte die Infusion und verabreichte mir ein Schmerzmittel, bevor sie wieder ging. Sie hatte die Türe noch nicht vollständig hinter sich geschlossen, als Tondo sich ins Zimmer quetschte.

Er schnappte sich seinen Stuhl und setzte sich wieder neben mein Bett, das graue Notizheft wie vorher auf den Knien. Einen kurzen Moment blickte er mich stumm an, als überlegte er, wo er beginnen sollte.

«Erinnern Sie sich daran, wie Hugo Karpf umgekommen ist?», fragte er schliesslich ohne Umschweife.

Ich schloss die Augen und schüttelte den Kopf. «Ich erinnere mich knapp daran, wer ich bin, Herr Tondo.»

Tondo blickte mich enttäuscht an und blätterte in seinen Papieren. Dann fuchtelte er mir mit einem Papier vor der Nase herum.

«Was ist das?», fragte ich.

«Ihre Einvernahme durch unsere Kollegen nach Ihrer Ankunft in Zürich.»

Ich streckte meine Hand aus, nahm ihm das Papier ab und versuchte, die Buchstaben darauf zu entziffern, doch sie tanzten vor meinen Augen auf und ab. Schliesslich streckte ich ihm das Papier wieder hin. «Lesen Sie es mir bitte vor.»

Tondo grummelte erneut. Meine Antwort schien ihm zu missfallen, doch dann machte er sich daran, mir das Dokument vorzulesen, wie ein Schüler in der Deutschstunde. Ich musste mich zurückhalten, seine stockenden Sätze nicht zu korrigieren.

Meine Aussage enthielt auf zwei Seiten die wichtigsten Informationen über die Tage vor meiner Abreise aus Bagdad Mitte Juni: mein Treffen mit Karpf im Hotel Palestine zwei Tage vor Ausbruch des Krieges, sein plötzliches Verschwinden, der Anruf der Schweizer Botschaft, dass man ihn gefunden hatte. Die Bitte, zusammen mit dem Botschafter den toten Karpf in einer überfüllten Leichenhalle zu identifizieren, sowie der Flug mit seiner Leiche zurück in die Schweiz. Dazu mindestens dreimal meine Beteuerung, dass ich nicht wusste, was mit ihm geschehen war.

Tondo lehnte sich im Stuhl zurück und legte das Papier auf den Nachttisch.

Ich schaute zum Fenster hinaus. Die Erinnerungen an Karpf und den Flug zurück waren plötzlich wieder ganz deutlich da.

«Und was sagen Sie dazu, Frau Lusser?»

«Steht ja alles da. Ich verstehe nicht, weshalb ich noch mehr Zeit mit Ihnen verbringen muss.»

«Wie viel Zeit wir zusammen verbringen werden, hängt von Ihnen ab», entgegnete Tondo. Er erklärte mir nochmals kurz und knapp den strafrechtlichen Vorwurf, dass ich unter Verdacht stand, etwas mit dem Ableben Hugo Karpfs zu tun zu haben, und es seine Aufgabe war, herauszufinden, was genau. Er sagte wirklich Ableben.

«Ich weiss heute nicht mehr als das, was ich am Flughafen zu Protokoll gegeben habe», beteuerte ich erneut.

Tondo ging nicht auf meinen Einwand ein. «Die Obduktion hat ergeben, dass sein Tod vermutlich Mitte März 2003 eingetreten sein muss und daher mit dem Zeitpunkt des letzten Treffens mit Ihnen übereinstimmt.»

«Das heisst nicht, dass ich ihn umgebracht habe, oder?» Ich gähnte. Mir fielen die Augen zu, ob ich wollte oder nicht.

Plötzlich rüttelte Tondo mich unsanft am Arm.

«Hören Sie mich?», brüllte er mir ins Ohr.

Ich schrak aus meinem Dämmerzustand auf.

«Sie sind leider nicht zu überhören», sagte ich gehässig.

Tondo fuhr mit seiner Litanei fort. «Der rechtsmedizinische Bericht hält fest, dass Hugo Karpfs Ableben gewaltsam verursacht worden ist. Sie verstehen sicher, dass wir Sie deshalb nach der Einvernahme in Zürich auf Anordnung des Staatsanwalts näher zu Ihrer Geschichte mit Hugo Karpf und seinem Leben befragen müssen.»

«Wenn es unbedingt sein muss …», sagte ich und blickte demonstrativ in die andere Richtung zum Fenster hinaus. «Aber sagen Sie mir zuerst, weshalb ich keinen Besuch erhalte und warum ein Typ von der Sicherheit vor meiner Türe sitzt!»

«Weil Sie festgenommen sind und weil Fluchtgefahr besteht», erwiderte Tondo knapp.

«Ist Ihnen in Ihrer Karriere schon jemals eine Patientin entwischt, die nach drei Wochen gerade aus dem Koma aufgewacht ist?»

Tondo teilte offensichtlich mein Verständnis für Humor nicht.

«Und Vertuschungsgefahr», fügte er an. «Deshalb haben Sie auch kein Telefon und jegliche Kontakte zur Aussenwelt sind Ihnen untersagt. Nur Ihre Mutter hat eine Besuchsbewilligung erhalten. Eigentlich sollten Sie auf der Bewachungsstation liegen, doch die ist leider voll besetzt», sagte er zerknirscht.

«Da habe ich ja echt Glück im Unglück.»

«Genau. Ich informiere Sie hiermit zudem, dass Sie das Recht haben zu schweigen und sich einen Anwalt zu nehmen», fuhr Tondo weiter. «Letzteres wird dringend empfohlen, besonders bei einem Verdacht auf so ein schwerwiegendes Delikt wie ein Tötungsdelikt.»

Schwach schüttelte ich den Kopf. Ich wollte das hier alles so schnell wie möglich hinter mich bringen, und da ich mir keiner Schuld bewusst war, sah ich auch keinen Grund, warum ich einen Anwalt brauchte.

Tondo kratzte sich am Kopf. «Können Sie mir schriftlich bestätigen, dass Sie freiwillig auf einen Anwalt oder einen Pflichtverteidiger verzichten wollen?»

Ich nickte und unterschrieb das Blatt, das mir Tondo unter die Nase hielt, ohne es zu lesen. Ein zweites Dokument legte er auf den Nachttisch mit der Information, dass ich meine Rechte darauf nochmals in aller Ruhe nachlesen konnte.

Ich gähnte. Vielleicht kamen dank Tondo einige weitere Informationen aus meinem Leben in mein Gedächtnis zurück, dachte ich mit einem grossen Stück Zuversicht. Zu diesem Zeitpunkt machte ich mir noch keine Sorgen.

«Dann hü!», sagte Tondo, als wäre ich ein Gaul, den er anfeuern musste. Er schien schon fast euphorisch darüber, dass er nun endlich loslegen konnte.

«Wir haben Ihre Wohnung mit entsprechender richterlicher Bewilligung durchsucht und Ihren Rucksack, Ihre Handtasche und diverse Unterlagen beschlagnahmt. Nur Ihren Computer und das Mobiltelefon konnten wir nicht finden. Wissen Sie, wo die Sachen sind?»

Ich schüttelte den Kopf. «Den Laptop habe ich vermutlich im Irak gelassen, weil ich lediglich mit Karpf in die Schweiz reisen und gleich wieder zurückfliegen wollte», antwortete ich. «Und wo das Mobiltelefon ist, weiss ich nicht.»

Ich schloss die Augen. Fast wäre ich wieder eingeschlafen, doch Tondo rüttelte mich erneut heftig am Arm und sprach unbeirrt weiter. «In diesem Fall werde ich Ihre Wohnung noch einmal gründlich durchkämmen müssen.»

«Machen Sie, was Sie wollen», entgegnete ich mit geschlossenen Augen. «Aber bitte keine Unordnung, ich habe vor meinem Tod aufgeräumt.»

Tondo verzog das Gesicht. «Fangen wir also an und sehen wir, wie weit wir heute noch kommen. Können Sie mir erzählen, wann, wie und wo Sie Hugo Karpf kennengelernt haben und in welcher Beziehung Sie zu ihm standen?»

Fast sehnte ich mich in den Zustand der Bewusstlosigkeit zurück. Meine weisse Wattewolke hing plötzlich hoch oben am Himmel und ich fürchtete, dass sie mir entwischte.