22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

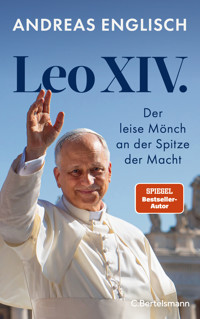

Bestsellerautor Andreas Englisch mit fast 40 Jahren Vatikanerfahrung porträtiert mit Leo XIV. den mittlerweile vierten Papst: wie ein Bettelmönch die Geschicke einer Kirche in die Hand nimmt, die mit dem Rücken zur Wand steht

In seinem neuen Buch erzählt Andreas Englisch die spannende Geschichte des Konklaves nach Franziskus’ Tod und macht sich auf die Spur von Leo XIV., dem ersten Amerikaner im Papstamt: Er findet Weggefährten, enge Vertraute, Familienmitglieder und Menschen an seinen bisherigen Wirkungsstätten in den USA, in Peru und in Rom, die ihm Einblicke in das Leben, den Glauben und die Taten des neuen Papstes eröffnen. Andreas Englisch erzählt, wie Robert Francis Prevost aus Chicago sich entschließt, Missionar zu werden, und dank der Unterstützung von Papst Franziskus eine einzigartige Karriere macht: von ganz unten nach ganz oben auf den Thron Petri. Es entsteht das Porträt eines Ordensgeistlichen, der wirklich so demütig, ausgleichend und leise ist, wie er sich in den ersten Wochen seines Pontifikats gezeigt hat: ein Papst, der laut eigener Aussage als Gleicher unter Gleichen regieren will. Angesichts gewaltiger Herausforderungen und einer epochalen Vertrauenskrise wird es für die katholische Kirche nun auf Geschick und Tatkraft von Leo XIV. ankommen.

Mit achtseitigem Farbbildteil und vielen Bildern aus dem Leben Leos XIV.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 522

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Buch

»Ich bin ohne Verdienst zu diesem Amt gekommen.« Diesen ebenso demütigen wie ungewöhnlichen Satz sprach der neue Papst Leo XIV. bei seinem Amtsantritt. Als Robert Francis Prevost am 8. Mai 2025 zum Nachfolger Franziskus’ gewählt wurde, war er selbst mindestens so überrascht wie die gesamte Welt. Er zählte nicht zum Kreis der Spitzenkandidaten, kaum jemand hatte außerhalb seines direkten Wirkungsbereichs von ihm gehört. Wer ist also dieser neue Papst, der erste Amerikaner in diesem Amt und ein vergleichsweise junger Mann? Steht er in der Tradition seines Vorgängers oder wird er einen ganz eigenen Weg finden?

Der Vatikanexperte und Bestsellerautor Andreas Englisch begleitet seit fast vierzig Jahren nun schon vier Päpste aus nächster Nähe. In seinem neuen Buch erzählt er die spannende Geschichte des Konklaves nach Franziskus’ Tod und macht sich auf die Spur von Leo XIV., diesem bislang kaum bekannten Geistlichen. Er findet Weggefährten, enge Vertraute, Familienmitglieder und Menschen an Leos bisherigen Wirkungsstätten in den USA, in Peru und in Rom, die ihm Einblicke in das Leben, den Glauben und die Taten des neuen Papstes geben können.

Autor

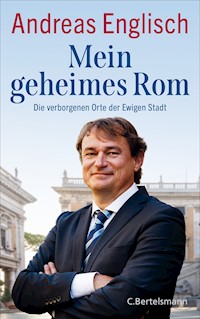

Andreas Englisch lebt seit fast vierzig Jahren in Rom und gilt als einer der bestinformierten Journalisten im Vatikan. Seit der Amtszeit von Johannes Paul II. trifft er alle amtierenden Päpste regelmäßig und begleitet sie auf ihren Reisen. Als Vatikanexperte und Italienkenner ist er ein gefragter Talkshowgast und Interviewpartner, seine Bücher sind Bestseller und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, darunter Franziskus – Zeichen der Hoffnung (2013), Der Kämpfer im Vatikan. Papst Franziskus und sein mutiger Weg (2015), Der Pakt gegen den Papst. Franziskus und seine Feinde im Vatikan (2020) sowie Das Vermächtnis von Papst Franziskus (2023). Zudem begeistert Andreas Englisch als kenntnisreicher Reiseführer durch Rom. Die Geschichte und Geschichten der Ewigen Stadt hat er in seinen Bestsellern Mein Rom. Die Geheimnisse der Ewigen Stadt (2018) und Mein geheimes Rom. Die verborgenen Orte der Ewigen Stadt (2021) aufgeschrieben. Zuletzt erschien Alle Wege führen nach Rom (2025).

Andreas Englisch

Leo XIV.

Der leise Mönch an der Spitze der Macht

C.Bertelsmann

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Ohne die Mithilfe meiner Frau Kerstin Englisch, die Hunderte Stunden an diesem Buch gearbeitet hat, wäre es nie entstanden.

Meine Liebe: Ich weiß auch bei unserem gemeinsamen 19. Buch nicht, wie ich dir danken soll.

© 2025 by Andreas Englisch

© 2025 by C.Bertelsmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich

Pflichtinformationen nach GPSR.)

Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA International GmbH

Autoren- und Verlagsagentur, München, www.ava-international.de;

www.andreasenglisch.de

Redaktionelle Mitarbeit: Kerstin Englisch

Lektorat: Brigitte Wormer

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Umschlagabbildung: © NurPhoto / Getty Images

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-32347-9V001

www.cbertelsmann.de

Inhalt

Konklave

Der Ring des Fischers

Zehn Tage vorher

Der berühmteste Schornstein der Welt

Habemus Papam

Der neue Papst

Kindheit und Jugend

Das erste Angelus-Gebet

Hinter den Kulissen

Der Missionar

Der Löwe in Peru

Mission

Pater Franz

Die Pastorin

Herausforderungen

Problem Deutschland

Antisemitismus?

Zölibat

Der Fall Rainer Maria Woelki

Leo XIII. und sein Erbe

Queer-Denken

Entscheidungen

Ende der Bescheidenheit

Der Sommerpalast

Leo XIV., die anderen Leos und ihre Beziehung zu Gott

Der lange Weg nach oben

Gnade vor Recht?

Das Teufelchen

Wie erzählt man von vier Päpsten?

Pläne

Der Kampf mit dem chinesischen Drachen

Vor dem Jubiläum der Jugendlichen

Das Jubiläum der Jugendlichen

Wunder in Međugorje?

Epilog

Notiz

Bildteil

Konklave

Der Ring des Fischers

Die mehr als 200 000 Menschen auf dem Petersplatz verstummen an diesem 18. Mai 2025 ehrfürchtig, als Orgelklänge einsetzen und Kardinal Luis Antonio Tagle die sieben Stufen zum Altar hochschreitet, an dem Robert Francis Prevost ihn erwartet. Der neue Papst hält die Hände vor der Brust gefaltet und den Blick demütig gesenkt, in diesem Moment seiner »Inthronisierung«. Tagle nimmt einen goldenen Ring aus der Schatulle, die ein Messdiener ihm reicht, und in diesem Moment erklingen die Knabenstimmen des päpstlichen Chores der Sixtinischen Kapelle: »Manda, deus, virtuti tuae« – »Zeige uns, o Herr, deine Stärke«.

Der Ring, den Kardinal Tagle aus Manila jetzt dem geborenen Amerikaner Robert Francis Prevost an die rechte Hand steckt, ist natürlich nicht irgendein Ring. Es ist der Ring des Fischers, der Ring der Päpste, das Symbol ihrer geradezu unfassbaren Macht. Seit Jahrhunderten darf nur ein Mann auf der Welt diesen Ring tragen, der Stellvertreter Gottes auf Erden, der Vikar Jesu Christi. So lautet der Titel der Päpste, weil sie sich als die Nachfolger des Fischers Petrus sehen, dem Jesus gesagt haben soll: »Du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen (…), und ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreiches.«

Petrus ist es also, der den Menschen den Weg in das Paradies eröffnen kann, und jetzt ist Robert Francis Prevost dieser neue Petrus. Er wird seinen Fischerring bis zu seinem Tod tragen. Erst dem verstorbenen Leo XIV. wird eines Tages der Kardinalkämmerer den Fischerring abnehmen, um ihn zertrümmern zu lassen.

Das Wort »Fischerring« geht darauf zurück, dass Christus Petrus zum Menschenfischer machen will. Diese Darstellung des Petrus, der ein Netz einholt, findet sich auch auf dem Ring von Papst Leo XIV. Jeder Papst bekommt einen eigenen, neuen Siegelring, und Zehntausende Menschen werden diesen Ring küssen, wieder und wieder, als Zeichen ihrer Ergebenheit.

Zum ersten Mal erklärte Papst Clemens IV. am 7. März 1265 in einem Brief seinem Neffen Pietro Grossi, dass er diesen Ring in heißes Wachs drücke, um mit dem Siegel die private Korrespondenz zu verschließen. Später werden alle geheimen Briefe des Papstes nach diesem Gebrauch benannt: »Sub anulo piscatoris«, unter dem Fischerring.

Der Abdruck des Fischerringes kennzeichnet Dokumente, die Geschichte geschrieben haben. Dieser Stempel hat den Portugiesen erlaubt, in Afrika Sklaven zu fangen, sofern sie keine Christen waren, er hat die Aufteilung Südamerikas unter den Spaniern und Portugiesen bestimmt und den Befehl für die größte Seeschlacht der Geschichte im Jahr 1571 in Lepanto gegeben, bei der 38 000 Menschen ihr Leben verloren.

Robert Francis Prevost wartet an diesem Sonntag einen Moment ab, bis Kardinal Tagle sich abwendet, dann dreht er seine Hand, schaut auf den Ring, als könne er nicht glauben, was er da sieht. Er schluckt und Tränen steigen ihm in die Augen. Sofort wechselt der Regisseur von Vatikan TV den Blickwinkel, zieht das Teleobjektiv nach unten, weg vom Gesicht des Papstes, und zeigt nur noch dessen Hand. Die geschätzt 800 Millionen Zuschauer des Ereignisses sollen den neuen Papst nicht weinen sehen.

Der Chef von Vatican News, Andrea Tornielli, war anderer Meinung. Er ließ später die Bilder des zutiefst gerührten neuen Papstes, der mit den Tränen kämpft, doch verbreiten.

Warum auch nicht? Warum sollten die Gläubigen in aller Welt nicht miterleben, dass der 266. Nachfolger des heiligen Petrus in diesem feierlichen Moment seiner Amtseinführung selbst von Gefühlen überwältigt wurde? Warum sollte die Welt nicht sehen, dass dieser neue Papst es nicht fassen konnte, dass Gott ausgerechnet ihn auserwählt hatte, um als sein Stellvertreter auf Erden inthronisiert zu werden?

Es war in der Tat ein unvorhersehbarer Weg gewesen für Robert Francis Prevost von seiner Kindheit in einem Vorort von Chicago bis zu seiner Inthronisierungsmesse vor den Mächtigen der Welt am Altar auf dem Petersplatz in Rom.

Zwar war Robert Francis Prevost sein Leben lang fasziniert gewesen von der katholischen Kirche und ihrer Pracht, aber er hatte den größten Teil dieses Lebens doch sehr, sehr weit weg vom Zentrum dieser Herrlichkeit verbracht.

Natürlich hatte der Student Robert Prevost gewusst, dass es noch nie einen US-amerikanischen Papst gegeben hatte und in absehbarer Zeit nicht geben werde, als er 1982 erstmals nach Rom kam. Der junge Bruder Bob war ein Niemand im Machtgefüge des Vatikans. Er pflegte keinerlei Beziehungen zu den italienischen Familien, die Einfluss auf den Vatikan hatten, manchmal bis ganz nach oben. Römischer Adel wie die Orsinis, die drei Päpste hervorbrachten, Coelestin III., Nikolaus III. und Benedikt XIII. Oder Familien wie die von Alessandra Borghese, einer auf den Vatikan spezialisierten Journalistin, deren Vorfahre Papst Paul V. war. Oder die des ehemaligen Papstsprechers Pater Federico Lombardi, dessen Onkel bereits ein berühmter Jesuitenpater war. Über Jahrhunderte haben diese Kreise bestimmt, wer Papst werden würde. Aber dieses Mal hieß dieser nun mal nicht Orsini oder Borghese, sondern einfach Prevost und stammte aus der Familie eines Schulleiters aus einem Stadtteil von Chicago.

Nach seiner Ausbildung in Rom verbrachte er einen großen Teil seines Lebens in Peru in Armenküchen, nächtigte auf dünnen Matratzen in Bretterbuden, watete in Gummistiefeln durch den Schlamm der Dörfer seiner Gemeinde. Wie weit entfernt er vom Zentrum der Macht war, zeigt sein Stammplatz im Kloster der Augustiner in Rom, der war äußerst bescheiden.

Im Jahr 2001 hatte Prevost tatsächlich so etwas wie eine »Karriere« gemacht: Er war zum Oberen, dem Generalprior, der Augustiner gewählt worden. Aber was für ein kleiner Oberer war er doch! In Klöstern wie in Assisi speisten die Mönche in gigantischen Hallen, würdig eines Kaisers. Prior Robert Francis Prevost aß an einem einfachen Tisch in einem Raum, der den Charme einer Jugendherberge hatte, regelmäßig zu Mittag, um nicht sein monatliches Taschengeld von exakt 120 Euro in einer Pizzeria ausgeben zu müssen. Dabei saß Prevost nicht einmal an dem Haupttisch des Saals, der unter einem Bild des Letzten Abendmahls steht. Er saß immer an einem schlichten Tisch, wie ein gerade erst angekommener Gast, der mit dem schlechtesten Platz durchaus zufrieden ist, einem Platz mit dem Fenster im Rücken.

Aus diesem Klosterleben hinaus in die Gewänder des Papstes katapultiert zu werden: Das ist ein unfassbarer Aufstieg. Ein Ereignis, das den Augustinermönch in seinem tiefsten Innersten so überwältigte, dass er, der Tiefgläubige, ungläubig nachschauen musste, ob der Siegelring der Päpste tatsächlich an seinem eigenen Finger steckt.

Robert Francis Prevost ist ein frommer Mann. Das mag offensichtlich klingen, ist aber in der Geschichte der Päpste alles andere als selbstverständlich. Viele Päpste waren vor allem an weltlicher Macht interessiert. Julius II. zum Beispiel, Papst zwischen 1503 und 1513, pflegte in seiner eigenen Rüstung die Mauern der Stadt Mirandola zu stürmen, in der seine Soldaten die Bewohner eingekesselt und mit Wurfgeschossen in Panik versetzt und ermordet hatten.

Leo XIV. hingegen ist seit seiner Kindheit religiös und nun davon überzeugt, dass Gott selbst beschlossen hat, etwas Außergewöhnliches zu tun und ausgerechnet ihn zu seinem Stellvertreter auf Erden zu erheben. Denn was der Himmel in die Wege leitete, betrifft ihn ganz persönlich. Wer Papst Leo XIV. in seinen ersten Wochen im Amt beobachtete, der konnte sehen, dass sich Robert Prevost mit diesem Gedanken erst langsam anzufreunden schien.

Blicken wir einmal zwanzig Jahre zurück: Am Tag der Feier der Auferstehung Jesu Christi im Jahr 2005 hatte ein todkranker Papst Johannes Paul II. im Moment des Urbi-et-Orbi-Segens am Fenster des Apostolischen Palastes nur noch um Luft ringen, aber nicht mehr sprechen können. An diesem Osterfest hatte sich der Tod des Papstes abgezeichnet, der sechs Tage später tatsächlich eintrat. Aber das Osterfest hatte nicht nur den Tod gebracht, sondern auch seinen Nachfolger angekündigt: Joseph Ratzinger, Benedikt XVI., denn Johannes Paul II. hatte Joseph Ratzinger die wichtigsten Zeremonien der Osterfeierlichkeiten leiten lassen.

Genau zwanzig Jahre später hatte sich das alles wiederholt, wie durch einen Spuk oder durch die Vorsehung oder auch durch einen Zufall. Wer kann das schon sagen. Wieder hatte ein schwerkranker Papst, vom Tod gezeichnet, auf der Benediktionsloggia des Petersdoms von seinem Rollstuhl aus versucht, die neun Worte herauszupressen, die er sagen musste während des Urbi-et-Orbi-Segens: »Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus sanctus« – »Es segne euch der allmachtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.« Es war ihm nicht gelungen.

Franziskus starb nur einen Tag später, und wieder war das Fest der Auferstehung von Jesus Christus auch das Fest der Ankündigung eines neuen Papstes. Robert Francis Prevost, der Missionar aus den Armensiedlungen Perus, ist nun dieser neue Papst, und es scheint, als habe Gott ihm seine Mission diktiert. Der erste Satz Jesu Christi nach seiner Auferstehung lautet »Der Friede sei mit euch«, und mit diesem Satz ist Robert Francis Prevost auf die Weltbühne getreten, als er nach seiner Wahl auf die Benediktionsloggia kam, in einer Welt, die von einem Krieg in der Ukraine und einem im Gazastreifen erschüttert war. Jetzt fordert ein Missionar, der es nicht für möglich gehalten hätte, auf dieser Loggia zu stehen, die Mächtigen der Welt auf, ihre Massaker endlich zu beenden.

Zehn Tage vorher

Am Nachmittag des 8. Mai 2025 trafen gegen 16.00 Uhr die 133 wahlberechtigten Kardinäle im Apostolischen Palast ein und bereiteten sich auf den vierten Wahlgang vor, um den 266. Nachfolger des heiligen Petrus zu wählen. Einer von ihnen, Robert Francis Prevost, versuchte, seine Nervosität in den Griff zu bekommen. Der dritte Wahlgang hatte gezeigt, dass mit Prevost zum ersten Mal in der Geschichte ein US-Amerikaner den Thron Petri besteigen könnte. Mit lauter Stimme hatte der Wahlleiter der Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle nach dem dritten Wahlgang immer wieder die Namen der Gewählten vorgelesen und schon über siebzig Mal war dabei der Name Prevost ertönt. »Prevost«, »Prevost« und immer wieder »Prevost«. Jetzt, im vierten Wahlgang, war es wahrscheinlich, dass sich bei einem solchen Konsens für einen bestimmten Kandidaten genügend weitere Wahlkardinäle für Prevost entschieden, um ihm die benötigte Mehrheit von 89 Stimmen zu geben.

Der philippinische Kardinal Luis Antonio Tagle plauderte später aus, dass der künftige Papst während der ersten drei Wahlgänge unruhig und Hilfe suchend durch die Reihen der Kardinäle geschritten sei. Die Tatsache, dass er zum ersten Mal in seinem Leben an einem Konklave teilnahm, machte ihn verständlicherweise unsicher. Tagle bot Prevost Karamellbonbons an, um ihn zu beruhigen. Für Tagle selbst war es das zweite Konklave. Der Erzbischof von Manila war schon bei der Wahl, die Papst Franziskus auf den Thron hob, als einer der möglichen Papstkandidaten gehandelt worden. Als die Kardinäle schließlich in der Sixtinischen Kapelle Platz nahmen, begann der vierte Wahlgang. Es war gegen 16.10 Uhr, und Robert Francis Prevost ahnte, dass es der entscheidende Wahlgang sein könnte.

Ich versuchte an diesem Tag und zu diesem Zeitpunkt in meiner Wohnung im römischen Stadtteil Trastevere meine Kräfte zu sammeln. Seit der schweren Erkrankung von Papst Franziskus am 14. Februar hatte ich jeden Tag ohne Pause zwischen zehn und vierzehn Stunden gearbeitet. Das war nicht anders zu erwarten gewesen, weil das Interesse der Öffentlichkeit an der Tatsache, dass der Papst möglicherweise nur noch wenige Tage zu leben hatte, riesengroß war. Die dramatischen Stunden während des Osterfestes und der plötzliche Tod am Ostermontag hatten die ganze Welt nach Rom schauen lassen. Der Abschied von »meinem« Papst Franziskus hatte mich mitgenommen, und es war schwer gewesen, über seinen Tod, seine Leistungen und sein Leben zu berichten und gleichzeitig Zeit zu finden, um einfach einmal trauern zu können. An diesem Nachmittag des 8. Mai hatte ich eine Verabredung mit einem Fernsehsender, mit dem ich nun schon seit einigen Wochen zusammengearbeitet hatte. Die Redaktion des Senders hatte geschätzt, dass eine Papstwahl frühestens nach dem fünften Durchgang erfolgreich sein könnte und dass es vollkommen ausreiche, wenn ich nach dem fünften Wahlgang am Abend vor der Kamera stünde. Ihrer Ansicht nach würde der vierte Wahlgang sicher kein Ergebnis bringen. Ich war mir alles andere als sicher, aber die Kollegen hielten mir die nackten Zahlen der Statistik entgegen.

Jahrhundertelang hatte die Wahl des Papstes kein größeres Problem dargestellt, weil sowieso immer einer der einflussreichsten italienischen Kardinäle gewählt wurde. Fast die Hälfte aller Päpste, genau 124, wurden in Latium geboren, der Region um Rom. Pius X. wurde im Jahr 1903 nach drei Tagen gewählt, ebenso Pius XII. im Jahr 1939, Johannes XXIII. im Jahr 1958 und Paul VI. im Jahr 1963. Für die Wahl Papst Benedikts XV. brauchten die Kardinäle im Jahr 1914 fünf Tage. Papst Johannes Paul II. wurde im Jahr 1978 nach vier Tagen gewählt. Mit ihm war der erste slawische Papst der Geschichte auf den Thron Petri gelangt, eine Überraschung. Im Konklave des Jahres 2025 ließen sich zunächst keine klaren Mehrheiten erkennen. Die Fraktion der italienischen Kardinäle war durch Papst Franziskus ihrer Vormachtstellung beraubt worden. Selbst Städten wie Venedig und Mailand, die seit Jahrhunderten Kardinäle stellten, wurde diese Würde entzogen.Wie also bitte sollte schon am zweiten Tag, bereits nach dem vierten Wahlgang, der neue Papst feststehen können?

Und wenn doch? Ich beschloss, auf Nummer sicher zu gehen, duschte, holte mein E-Bike aus dem Innenhof, wo ich es angekettet hatte, und überlegte, wie lange ich durch die Menschenmassen am Vatikan brauchen würde, um vor der Kamera zu stehen, wenn, wie erwartet, nach dem vierten Wahlgang wieder schwarzer Rauch aufsteigen sollte. Meine wunderbare Senderkollegin und Co-Moderatorin Tatjana Ohm hatte mir eingeschärft: »Du kannst mich auf keinen Fall alleinlassen, falls doch weißer Rauch aufsteigen sollte. Das ist zwar noch total unwahrscheinlich, aber bitte sei gegen 18 Uhr bei mir.« Am Vormittag des 8. Mai hatte der Dekan der Kardinäle, Kardinal Re, erklärt, dass es bereits am Abend sehr wahrscheinlich den neuen Papst geben würde, aber seltsamerweise glaubte in den Redaktionen der meisten Medien niemand daran, dass die Wahl tatsächlich so rasch zu Ende gehen könnte. Nahezu alle Journalisten hatten ihre Hotelbuchungen bis in die kommende Woche verlängert. Ich dachte: Aber was ist, wenn der Papst doch schon nach dem vierten Wahlgang feststehen sollte? Dann wärst du zu spät dran. Dann verpasst du nach 38 Jahren im Vatikan deine dritte Papstwahl. Sollte der Papst tatsächlich schon im vierten Wahlgang gewählt werden, dann würde gegen 17.45 Uhr weißer Rauch aufsteigen. Es war jetzt 17.33 Uhr und bis zum Vatikan waren es, wenn ich kräftig in die Pedale stieg, zwanzig Minuten. Wie hatte Tatjana gesagt? Wenn weißer Rauch aufsteigt, musst du vor der Kamera sein.

Wenn sie ihn doch im vierten Wahlgang wählen sollten, wirst du zu spät kommen, dachte ich. Beeil dich! Ich raffte meine Unterlagen zusammen, die ich für die Sendung brauchen würde, und natürlich auch die einzelnen Notizen über Kardinäle, die ich für mögliche Kandidaten hielt. Ich glaubte, dass es der Erzbischof von Marseille, Jean-Marc Aveline, schaffen könnte oder Matteo Maria Zuppi, Erzbischof von Bologna und Chef der italienischen Bischofskonferenz. Hoffentlich ist es nicht schon der vierte Wahlgang, dachte ich und strampelte los.

Alle Zahlen sprachen dafür, dass das Konklave lange dauern würde. Zum ersten Mal in der Geschichte war das Kardinalskollegium auf eine geradezu unglaubliche Art und Weise international besetzt. Kardinäle aus 71 Ländern nahmen teil, und nie zuvor war eine Papstwahl so überfüllt gewesen. Insgesamt waren 133 wahlberechtigte Kardinäle ins Konklave eingezogen. Weil die meisten Kardinäle sich nicht kannten und noch nie gesehen hatten, gingen nahezu alle Kollegen davon aus, dass es ein sehr langes Konklave werden würde. Schließlich mussten sich die Männer, die in absolut unterschiedlichen Situationen gelebt hatten, erst einmal kennenlernen. Die Erwägungen der meisten italienischen Journalistenkollegen waren bei diesem Konklave von einem Wunschdenken geprägt. Viele von ihnen kannten den Favoriten, Staatssekretär Pietro Parolin, gut und einige von ihnen kannten ihn sogar sehr gut. Viele von ihnen duzten ihn, pflegten mit ihm eine Freundschaft, die sie über mehr als ein Jahrzehnt aufgebaut hatten. Natürlich gefiel ihnen die Vorstellung, dass dieser Kardinal Papst werden könnte, mit dem sie schon so viel Zeit verbracht hatten und zu dem sie zweifellos auch als Oberhaupt der katholischen Kirche einen direkten Zugang haben würden. Diese Kollegen verbreiteten hartnäckig die Einschätzung, dass Pietro Parolin im ersten Wahlgang mindestens fünfzig Stimmen erhalten könnte. Wahrscheinlich schien, dass er mit den Traditionalisten einen Pakt eingehen könnte, etwa mit dem Kardinal von Budapest, Péter Erdő. Dieser Kardinal wäre der perfekte Mehrheitsbeschaffer. Bei Gesprächen in Hinterzimmern kristallisierte sich diese Konstellation heraus: Pietro Parolin Papst, Kardinal Péter Erdő Kardinalstaatssekretär, und ein enger Vertrauter Parolins sollte der sogenannte Substitut werden, eine Art Regierungschef des Vatikans.

Der Haken an der Sache war: Wenn man alle Stimmen zusammenzählte, die zu dieser Koalition aus Parolin-Anhängern und traditionellen Kardinälen passten, kam man auf höchstens sechzig, maximal siebzig Stimmen. Das würde definitiv nicht reichen. Die Tatsache, dass 133 wahlberechtigte Kardinäle im Konklave waren, bedeutete, dass der Kandidat 89 Stimmen brauchte, um zu gewinnen. Die italienischen Kollegen fürchteten, dass ihr Wunsch, dass Pietro Parolin rasch zum Papst gewählt werden würde, sich nicht erfüllen könnte und es dann zu einem langen Ringen kommen würde zwischen den Traditionalisten und den progressiven Kräften. Sollte also Parolin in den ersten Wahlgängen nicht durchkommen, rechneten die meisten mit einem Konklave, das mindestens bis zum Montag oder Dienstag der folgenden Woche dauern würde. Heute war erst Donnerstag. Viele ausländische Kollegen vertrauten den Berichten in italienischen Tageszeitungen, weil sie die schon seit Jahrzehnten im Vatikan arbeitenden Journalisten für ausgewiesene Experten hielten. In den Tagen vor dem Konklave hatte auch mein Telefon nicht stillgestanden. Die Anrufer wollten vor allem eines wissen: ob ich auch der Meinung sei, dass Parolin es schaffen würde. Diese Hoffnung auf den Sieg des italienischen Spitzenkandidaten trübte eindeutig den Blick vieler Kollegen. Sie versuchten nicht, herauszufinden, wer tatsächlich die besten Chancen hatte, sondern sie versuchten herauszufinden, ob es irgendeinen Zweifel daran geben könnte, dass ihr Lieblingskandidat wirklich gewinnen würde. Als Kardinalstaatssekretär hatte Parolin ab und zu Hintergrundgespräche gewährt. Es gab Fotos mit ihm. Seine Meinung zu nahezu allen Fragen, die die Kirche wirklich bewegten, waren uns im Vatikan bekannt. Eine Sache war völlig klar: Parolin war der perfekte Kandidat für Kollegen, die schon lange in Rom lebten. Ihre Zusammenarbeit mit Parolin in den vergangenen Jahren war so eng gewesen, dass Journalisten, die von außen neu dazukommen würden, kaum eine Chance hätten, einen Zugang zu ihm zu bekommen.

Manche fragten mich am Telefon ängstlich: Du bist doch auch sicher, dass es Parolin wird, oder? Die meisten Kollegen sprachen nur am Rande über mögliche Alternativen. Zwei Gegenkandidaten bereiteten ihnen Sorgen: Einer war der Erzbischof von Manila, Luis Antonio Tagle, der mit seiner weltoffenen Art unter den fortschrittlichen Kardinälen Sympathien gesammelt hatte. Der zweite war Mario Grech. Der ehemalige Bischof des Minibistums Gozo, einer Nebeninsel von Malta, hatte es bis zum Chef der Bischofssynode gebracht. Wegen seiner ausgeglichenen Art hielt man ihn für einen möglichen Konkurrenten von Parolin.

Was sich in der Zeit nach der Beerdigung von Papst Franziskus, also in der Zeit des Vorkonklaves, hinter den Kulissen des Vatikans zugetragen hatte, erinnerte an die düstersten Zeiten der Manipulation von Papstwahlen der vergangenen Jahrhunderte. Ganz gezielt hatten extrem gut getarnte Gruppen aus dem Hintergrund versucht, den wichtigsten Kandidaten zu schaden. Am 1. Mai war eine Nachricht aus den USA verbreitet worden. Darin hieß es, dass es während des Treffens der Kardinäle im Vorkonklave zu einem Zwischenfall gekommen sei. Pietro Parolin habe einen Schwächeanfall erlitten und von einem Ärzteteam behandelt werden müssen. Das war ein extrem schlechtes Zeichen. Wer wollte einen Papst, der schon vor seiner Wahl zusammenbrach? Das Papstamt verlangt jedem Mann alles ab. Einen kranken Kandidaten konnten die Kardinäle ganz sicher nicht gebrauchen.

Die Nachricht erwies sich als gezielter Fake. Der Vatikan dementierte ganz offiziell. Keine der genannten Einzelheiten stimmte. Es hatte weder einen Schwächeanfall noch das medizinische Team gegeben, das Parolin angeblich behandelt hatte. Der Vatikan berichtete, es gehe dem Kardinal blendend, aber zweifellos hatte irgendeine Gruppe ein starkes Interesse daran, Parolins Chancen auf das Amt des Papstes zu schwächen.

Zur gleichen Zeit tauchte ein altes Video auf, das Kardinal Tagle zeigte. Der Erzbischof aus Manila trug ein lockeres Freizeithemd und sang in einem Kellerlokal auf einem Karaoke-Abend. Prinzipiell wäre ein singender Papstkandidat kein großes Problem gewesen, aber Tagle sang nicht irgendein Lied, sondern »Imagine« von John Lennon. Zwei Zeilen darin sorgten unter den konservativen Kardinälen für echte Empörung. In dem Lied heißt es: »Stell dir vor, es gäbe kein Himmelreich (…) und keine Hölle (…), stell dir vor, es gäbe keine Religion.«

Damit war Tagle raus. Der freundliche, zugewandte Kardinal von den Philippinen mit chinesischen Vorfahren hatte bis dahin als einer der Favoriten unter den papsttauglichen Kardinälen gegolten und hätte auf der Weltbühne eine hervorragende Rolle spielen können. Die große Frage war: Wer hatte das Video in Umlauf gebracht, das innerhalb von Tagen Millionen Klicks erreichte? Eine Antwort darauf ließ sich nicht finden.

Die nächste Attacke traf den Malteser Mario Grech. Im Vatikan galt er als ein beliebter Mann des Ausgleichs. Als Chef der Vollversammlung der Kardinäle bestand sein Beruf sozusagen darin, ausgleichend zu wirken und zwischen den Strömungen der progressiven und der traditionellen Kardinäle zu vermitteln. Viele bezeichneten sein Lächeln als gewinnend, seine Art als ganz besonders höflich. Er war zweifellos ein Anhänger von Papst Franziskus gewesen und hatte auch Entscheidungen des Papstes aus Argentinien verteidigt, die umstritten gewesen waren. Aus deutscher Sicht galt er als ein Traumkandidat, weil er ausgesprochen viel Verständnis für den deutschen Synodalen Weg gezeigt hatte, was im Vatikan alles andere als selbstverständlich war.

In den Tagen während des Vorkonklaves tauchten in den Postfächern vieler Journalisten plötzlich Unterlagen auf, die aus dem Jahr 2015 stammten. Damals war es darum gegangen, ob Mario Grech geeignet war, Bischof von Malta zu werden. In einer Reihe von Briefen hatten Priester dagegen protestiert. Sie beschrieben Grech nicht als umgänglich, sondern warfen ihm vor, als Vorgesetzter ein Tyrann zu sein. Angeblich hatte er überdies Entscheidungen, die sein Bistum in Gozo betrafen, von Familienmitgliedern fällen lassen. Zudem warfen die Priester ihm vor, sich zu sehr auf das Materielle zu konzentrieren. Ob an den Vorwürfen etwas dran war oder nicht: Mit der Verbreitung der alten Dokumente war auch Grech bereits vor dem Einzug ins Konklave aus dem Spiel. Ein Bischof, der von seinen eigenen Leuten als ungeeignet beschrieben wurde, konnte es nicht bis auf den Thron des Papstes schaffen.

Ein anderer Kandidat, der vor allem aus italienischer Sicht angeblich gute Chancen hatte, der nächste Papst zu werden, war der Chef der italienischen Bischofskonferenz und Bischof von Bologna, Matteo Maria Zuppi. Er gehört einer Organisation an, die sich 1968 aus ebenso frommen wie sozial engagierten Gymnasiasten in Rom gebildet hatte und heute eine Macht im Vatikan darstellt: der Gemeinschaft des heiligen Ägidius. Vom charismatischen Andrea Riccardi gegründet, war es ihr dank der Freundschaft zu afrikanischen Priestern gelungen, den Bürgerkrieg in Mosambik zwischen der Rebellenarmee Renamo und den Regierungstruppen zu beenden. Die Friedensverhandlungen zwischen den kämpfenden Fraktionen hatten in den Räumen von Sant’Egidio im römischen Stadtteil Trastevere stattgefunden. Matteo Maria Zuppi hatte sich schon als junger Mann dieser Gemeinschaft angeschlossen und war ihr als Priester und später als Bischof und Kardinal treu geblieben.

Zuppis Lebensstil ähnelt sehr dem des verstorbenen Papstes Franziskus. Er lebt äußerst bescheiden, fährt Fahrrad statt Dienstlimousine, wohnte zeitweise in einem Altenheim, in dem er auch aushalf. Papst Franziskus traute Kardinal Zuppi eine der schwierigsten Missionen überhaupt zu. Er schickte ihn in die Ukraine, nach Moskau, Peking und Washington, um zu versuchen, einen Waffenstillstand im Krieg in der Ukraine zu erreichen. Allein schon dieser gewaltige Vertrauensbeweis für Zuppi schien darauf hinzudeuten, dass der Kardinal, der als Anführer der progressiven Gruppe galt, Chancen haben könnte, der nächste Papst zu werden. Doch Zuppi erlitt als Chef der italienischen Bischofskonferenz nur wenige Wochen vor dem Tod von Franziskus eine gewaltige Niederlage: Die Delegierten verweigerten die Unterschrift zum Abschluss der Synode der italienischen Bischofskonferenz. Das bedeutete, dass die Basis dem charismatischen Zuppi und seinen Entscheidungen nicht traute. Wie sollte Matteo Maria Zuppi als Papst eine ganze Kirche führen können, wenn es ihm nicht einmal gelang, in seinem eigenen Bereich zu einer Einigung zu kommen?

Der berühmteste Schornstein der Welt

Es ist relativ einfach, von mir zu Hause mit dem E-Bike zum Vatikan zu kommen. Der Weg führt zunächst schnurgerade über den Fahrradweg bis zur Porta Portese, genau dort entlang, wo sonntags einer der größten Flohmärkte Europas stattfindet, dann geht es über die Tiberbrücke hinweg und auf der anderen Seite auf dem Fahrradweg unterhalb des wunderschönen Aventin-Hügels entlang. Leider bricht der Fahrradweg dann ab. Ich muss ein Stück über die Straße fahren, nach rechts abbiegen und kann in die für Autos teilweise gesperrte Innenstadt bis zur Piazza Argentina fahren. Von dort geht es nach links schnurgerade den Corso Vittorio Emanuele II entlang, bis ich erneut über den Tiber fahren muss, dann bin ich angekommen am unteren Ende der Via della Conciliazione, in Sichtweite der Peterskirche. Ich war unglaublich erleichtert, als ich auf den Großleinwänden sah, dass die Kameras immer noch den Schornstein zeigten, aber keinerlei Rauch. Stattdessen tummelte sich das zu diesem Zeitpunkt berühmteste Möwenpaar der Welt neben dem Schornstein und versuchte, seinem Küken, das in grauem Gefieder auf dem Dach herumspazierte, den Weg ins Leben zu ebnen. Die Möwen hatten beschlossen, sich durch das Interesse der ganzen Welt nicht davon abhalten zu lassen, das Dach der Sixtinischen Kapelle weiterhin als das ihre anzusehen. Es lag hoch genug, dass sie sich von niemandem bei der Aufzucht der Kleinen stören ließen. Dass Hunderte Kameras auf sie gerichtet waren, weil sie sich ausgerechnet neben dem berühmtesten Schornstein der Welt niedergelassen hatten, störte sie nicht. Ich dachte: Sehr wahrscheinlich würden weiter alle auf die Möwen starren, und es würde genau das geschehen, was die Wahlordnung des Konklaves vorsah, nämlich nichts. Die Ansage des Camerlengo Kevin Farrell war ganz klar gewesen. Sollte es im vierten Wahlgang kein Ergebnis geben, würde kein schwarzer Rauch aufsteigen. Nur wenn im vierten Wahlgang ein Papst gewählt werden sollte, würde weißer Rauch aufsteigen. Offensichtlich hielt der Vatikan es nicht für nötig, nach jedem Wahlgang, der nicht zur Wahl eines Papstes geführt hatte, Rauch aufsteigen zu lassen. Erst nach dem letzten Wahlgang des Tages würde mit Sicherheit Rauch aufsteigen, sehr wahrscheinlich schwarzer.

Ich hatte also Zeit und war im Grunde für die Übertragung im Fernsehen viel zu früh dran. Es sei denn, der vierte Wahlgang hatte sich noch hingezogen und wurde jetzt gerade in der Sixtinischen Kapelle ausgezählt. Dann könnte es doch noch zu einem Ergebnis kommen. Dann würde in den nächsten Augenblicken weißer Rauch aufsteigen.

»Das ist unwahrscheinlich«, sagte ich mir und stoppte mein Fahrrad vor dem Gebäude, über dem die Terrasse lag, auf der die Fernsehaufzeichnung stattfinden sollte. »Reg dich ab!«, sagte ich mir, als ich mein Fahrrad ankettete. »Geh in die Bar, gönn dir einen Kaffee und schau noch mal nach, wie schlimm der Fahrradhelm deine Frisur ruiniert hat.«

Gott sei Dank tat ich nichts von dem. Ich weiß nicht, warum. Stattdessen lief ich durch den Eingang zum Fahrstuhl, der mich langsam bis in den siebten Stock hochschaukelte, und traf dort auf mein freundliches Fernsehteam, das es sich seelenruhig in der Küche der angemieteten Wohnung gemütlich gemacht hatte. Meine superprofessionelle Kollegin Tatjana scherzte: »Na ja, das wird wohl nix heute.« Sie hatte mir von ihren Einsätzen im Krieg in der Ukraine erzählt. Gemessen an dem, was sie dort erlebt haben musste, war das Warten auf Rauch wenig spektakulär.

Ich zog meine Jacke aus, setzte den Helm ab und hatte keine Zeit mehr, meine Haare zu kämmen, als Tatjana plötzlich auf den Monitor starrte und schrie: »Leute, es geht los: Der Rauch ist weiß!« Es war 18.10 Uhr.

Ich drängte mich neben sie, und wir starrten beide gebannt auf den Bildschirm. Da war zweifellos weißer Rauch zu sehen, der 266. Nachfolger des heiligen Petrus war gewählt worden!

»Aber wer ist es denn jetzt? Ich meine, wer ist gewählt worden?«, fragte die verständlicherweise aufgeregte Tatjana. Ihr Favorit war ein italienischer Kardinal. Ich sortierte in aller Eile meine Unterlagen und zeigte ihr, dass für mich, nach so einer schnellen Entscheidung, noch drei Kardinäle in die engere Wahl kamen. Der sanfte, charismatische Erzbischof von Marseille Jean-Marc Aveline, der allerdings das Handicap hatte, sehr schlecht Italienisch zu sprechen. Nummer zwei war für mich der ehemalige Missionar Robert Francis Prevost. Er war von Papst Franziskus innerhalb kurzer Zeit regelrecht die Karriereleiter hinaufgeschubst worden. Franziskus hatte ihn erst vor zwei Jahren aus der Mission in Peru nach Rom geholt und zunächst zum Erzbischof, dann zum Kardinal und schließlich zum Kardinalbischof erhoben und ihn zugleich zum Chef aller Bischöfe gemacht. Zudem hatte er ihn auf mehreren Auslandsreisen mitgenommen, was ein klares Zeichen des Gunstbeweises war. Aber so eindeutig von Franziskus geschätzt worden zu sein: War das jetzt im Konklave wirklich hilfreich? Außerdem war Prevost Augustinermönch. Noch nie war ein Mitglied dieses Bettelordens zum Papst gewählt worden. Papst Eugen IV. aus Venedig, der zwischen 1431 und 1447 als Papst regiert hatte, diente zwar als Chorherr den Augustinern, gehörte aber nicht dem eigentlichen Eremitenorden der Augustiner an. Dazu kam noch ein Punkt. Papst Franziskus war der erste Ordensmann der Jesuiten gewesen, der es auf den Thron Petri geschafft hatte. Würden die Kardinäle schon wieder einen Pater zum Papst wählen? Auf der anderen Seite waren mit 31 Ordensmännern im Konklave mehr Mönche vertreten als je zuvor. Für Prevost sprach natürlich auch, dass er aus den USA stammte, und nirgendwo hatte die Kirche in den vergangenen Jahrzehnten als Folge des Missbrauchsskandals so viele Spenden verloren wie dort. Ein amerikanischer Papst könnte eventuell dieses schreckliche Finanzloch wieder stopfen und für einen Anstieg der Spendenbereitschaft sorgen. Oder hatte doch der charismatische Matteo Maria Zuppi das Rennen gemacht, der als »italienischer Bergoglio« und Meister der Kommunikation vor allem bei der jüngeren Generation der Gläubigen beliebt war? Zuppis Facebook-Beiträge unter dem launigen Titel »Die Sachen, die Zuppi so macht« wurden täglich tausendfach gelesen und geliked.

Tatjana starrte auf den Zettel und sagte: »Du meinst, dass es einer von denen hier wird?«

»Ja«, sagte ich. »Es wird einer von denen.«

»Aber du weißt nicht, welcher?«

»Nein, keine Ahnung.«

»Und wie lange müssen wir jetzt warten, bis wir es erfahren?«

Das immerhin konnte ich ihr sagen: »Das dauert jetzt.«

Bei Franziskus hat es 2013 etwas über eine Stunde gedauert, bis er »Buonasera« sagte.

Meine Gedanken sprangen zurück, zum Präkonklave, der Versammlung der Kardinäle während der Kardinalskongregation. Das gleiche Spektakel wie in den vergangenen Jahrzehnten hatte sich abgespielt. Die Kardinäle verließen die Beratungsräume im Synodensaal, der neben der großen Audienzhalle im Vatikan liegt, gegen Mittag. Sobald sie den Saal verließen, sicherten sie noch das Stahlgitter der Grenze des Vatikans, und die Soldaten der Schweizergarde bezogen Stellung.

Die Meute der Journalisten musste davor warten. Wie hungrige Hyänen sahen sie die rot gekleideten Kardinale aus dem Gebäude kommen, die noch unerreichbar, aber gut erkennbar waren. Langsam löste sich die Gruppe der Kardinäle dann auf. Zur Enttäuschung der Journalisten stiegen einige in Autos und ließen sich mit geschlossenen Scheiben, winkend, aber unerreichbar, durch das Spalier der Journalisten aus dem Vatikan fahren. Die anderen strebten entweder auf die Kolonnaden zu oder spazierten direkt auf den Petersplatz. In diesem Moment begann die Jagd, wobei die Jäger sich entscheiden mussten, wer der für sie wichtigere Kardinal war.

Da tauchte Pierbattista Pizzaballa auf, ein Kandidat für das Amt des Papstes. Er wählte die Kolonnaden, nicht den Petersplatz, und mehrere Dutzend Journalisten stürmten los. Die anderen Kardinäle, die auf den Petersplatz zustrebten, waren sofort umringt von einem Pulk Kameramänner und Journalisten, die ihre Mikrofone wie Pistolen auf die Gejagten richteten. Dabei war das Spiel ebenso einfalls- wie aussichtslos. Die Mitglieder der rot gekleideten Kardinalsherde durften nichts sagen. Jeder von ihnen hatte zu Beginn der Kardinalskongregation absolutes Stillschweigen gelobt. Die Journalisten wussten das natürlich, hofften aber darauf, dass einige der Kardinäle die auf sie zustürmende Meute allein schon aus reinem Überlebenswillen wieder loswerden wollten, indem sie ihnen irgendetwas sagten zu der Frage: »Wer wird der nächste Papst?«

Die Grenze war fließend. Es gab Kardinäle, die den Journalisten ein paar Brocken hinwarfen, als wären sie Tauben auf dem Platz, einfach nur, damit sie sich endlich zerstreuten. Es gab aber auch Kardinäle, die reden wollten und den Druck der Journalisten nur als Vorwand nahmen, um das Schweigegebot zu brechen und ihre Meinung zu verkünden. Witzbold Kardinal Girotti diktierte mir ins Mikrofon: »Noch sind wir Kardinäle ganz frisch während der Beratungen, aber man muss uns gießen wie die Pflanzen, die viel Wasser brauchen. Wenn wir nicht gegossen werden, gehen wir ein.« Ich hatte keine Ahnung, was er damit sagen wollte. Bedeutete es, dass er reichlich Alkohol verlangte? Meinte er, dass die Kardinäle nur unter Alkoholeinfluss einen Papst wählen konnten? Auf meine Rückfrage antwortete er: »Aber nein, es geht nicht um Alkohol. Ich sehe uns Kardinäle wie Pflanzen in einem großen Garten. Wir müssen versuchen, frisch zu bleiben, um es bis zum Ende durchzustehen, aber eins ist klar: Es wird nicht lange dauern.«

Ich erinnerte mich an das Gespräch mit Kardinal Fernando Filoni im Laufschritt auf dem Petersplatz. Er wollte definitiv reden. Ich bin Filoni immer mit großem Respekt begegnet. Ich halte ihn für einen Helden. Er weigerte sich beim Angriff der US-Truppen auf den Irak, Bagdad zu verlassen, und hielt im Bombenhagel aus.

Im Laufe der Tage des Vorkonklaves war diese Hetzjagd für Journalisten immer schwieriger geworden. Die Kardinäle hatten über die schwarzen Schafe gesprochen, die auf dem Petersplatz Interviews gaben, obwohl sie vereidigt worden waren und gelobt hatten zu schweigen. Diese verteidigten sich nun damit, dass sie gar keine andere Wahl hatten, als den Journalisten, die sie bedrängten, irgendetwas hinzuwerfen. Daraufhin hatte der Vatikan beschlossen durchzugreifen und die Polizei auf dem Petersplatz angewiesen, zu verhindern, dass Journalisten den Kardinälen nachjagten. Die Polizei richtete daraufhin einen Korridor ein, über den die Kardinäle unbehelligt verschwinden konnten. Aber einige nutzten den Korridor nicht, sondern schritten nach wie vor über den Petersplatz, offensichtlich in der Hoffnung, von Journalisten angesprochen zu werden. Die Verfolgung dieser seltenen Exemplare gestaltete sich jetzt jedoch als schwierig, denn nun mischten auch noch die Polizisten mit und drohten abgefangenen Journalisten mit ernsten Konsequenzen. Aber in all dem Irrsinn war mir eines aufgefallen: Ausnahmslos alle Kardinäle hatten betont, es werde nicht lange dauern, den neuen Papst zu wählen. Es würde nur wenige Wahlgänge geben. Während ich auf den Schornstein starrte, aus dem weißer Rauch gekommen war, machte sich ein Gedanke in meinem Kopf breit: Sie hatten gesagt, dass es nicht lange dauern würde, weil sie etwas wussten, etwas, das du nicht weißt, sagte ich mir. Aber was konnte das sein? Etwas war klar: Wer immer auch gewählt werden würde, musste die Last tragen, als erster Papst im Zeitalter der Massendigitalisierung auf den Thron Petri zu gelangen.

Der Fall Luis Antonio Tagle hatte gezeigt, was das bedeutete. Während es in den vergangenen Jahrzehnten fast unmöglich war, Bilder aus verschiedenen Lebenslagen der Vergangenheit eines Papstes zu bekommen, musste jetzt jeder Kandidat damit rechnen, dass irgendwer in seinem Leben irgendwelche möglicherweise kompromittierenden Fotos oder Videos gemacht hatte.

Welcher von meinen drei Kandidaten war der sauberste? Matteo Zuppi war jahrzehntelang in der Gemeinschaft des heiligen Ägidius von Hunderten Menschen umgeben gewesen. Dass es belastendes Material gegen ihn gab, das bisher noch nie aufgetaucht war, hielt ich für sehr unwahrscheinlich. Italiens Medien waren ganz versessen auf Fehltritte von wichtigen Kirchenmännern. Wenn es etwas gegeben hatte, was Zuppi belasten könnte, wäre es längst auf dem Markt, dachte ich. Jean-Marc Aveline galt als ein Heiliger, ein sanfter Typ, ein Mann, der sich um die Menschen am Rand gekümmert hatte. Aber auch Frankreichs Presse, vor allem die Medien, die die katholische Kirche sehr kritisch sahen, hätten belastendes Material gegen ihn längst breitgetreten. Dafür, dass sie das nicht getan hatten, konnte es nur einen Grund geben: Es gab gar nichts Belastendes.

Der Fall Prevost war beunruhigender. Sollte er tatsächlich gewählt werden, würde die ganze Welt auf Peru blicken: Dort hatte Robert Francis Prevost einen guten Teil seines Lebens als Missionar und einfacher Priester und später als Bischof verbracht. Wenn Robert Francis Prevost zum Papst gewählt werden sollte, dann bedeutete dies, dass die Kardinäle sich gleich zu Beginn des Pontifikats mit einem gigantischen Skandal wegen sexuellen Missbrauchs beschäftigen müssten.

Das begann schon mit dem unerhörten Verhalten von Kardinal Juan Luis Cipriani Thorne, Erzbischof von Lima in Peru, während des Vorkonklaves. Ein heute 58-jähriger Mann hatte vor sechs Jahren behauptet, Cipriani habe ihn als Heranwachsenden im Jahr 1983 berührt und geküsst. Nach der Veröffentlichung der Anschuldigungen gegen ihn hatte Kardinal Cipriani sich beklagt, dass aus vertraulichen Unterlagen Informationen an die Öffentlichkeit gezerrt worden seien. Er erklärte, dass er selbstverständlich eine vollständige Ablehnung und Abscheu gegenüber dem sexuellen Missbrauch von Minderjährigen und schutzbedürftigen Personen hege, und beteuerte seine vollkommene Unschuld. Der langjährige Erzbischof war aber auf Druck des Vatikans aus seinem Heimatland entfernt worden.

Bereits im Jahr 2019 waren dem Kardinal Disziplinarmaßnahmen auferlegt worden: Er darf seine Insignien als Kardinal nicht mehr benutzen. Er hatte diesen Auflagen zugestimmt, aber seine Schuld immer bestritten. Der Fall war schon deswegen so spektakulär gewesen, weil Kardial Cipriani der Organisation angehört, die sich als eine besonders fromme Speerspitze der katholischen Kirche sieht: Opus Dei.

Während des Vorkonklaves hatte sich Kardinal Cipriani nicht an die Auflagen gehalten, von seiner Kardinalswürde keinen Gebrauch mehr zu machen. Er tauchte während der Kardinalsversammlungen immer wieder auf und bestand sogar darauf, an einem der feierlichsten Momente des Vorkonklaves teilzunehmen: am Gebet der Kardinäle am Grab von Franziskus in der Kirche von Santa Maria Maggiore in Rom, das am 27. April stattfand. Das Kardinalskollegium hatte Cipriani nahegelegt, nicht zu erscheinen, doch der von Papst Franziskus verurteilte Sexualstraftäter hatte das ignoriert. Während der Pressekonferenzen des Vatikans war das Verhalten Ciprianis in dieser Zeit immer wieder ein Thema gewesen. Zahllose Gläubige aus der ganzen Welt hatten sich zutiefst empört gezeigt. Selbst in den Tagen einer Papstwahl, während die ganze Welt auf den Vatikan schaute, lief ein mutmaßlicher Sexualstraftäter inmitten aller anderen Kardinäle durch die Kirchen von Rom?

Beim Thema Missbrauch wird heute jeder hellhörig. Die Gläubigen erwarten maximale Transparenz und verzeihen keinen Verdacht der Vertuschung, wie der Fall Woelki zeigt. Robert Francis Prevost hatte den größten Teil seines Lebens in Peru verbracht, war Mitglied der Bischofskonferenz gewesen und kennt natürlich Kardinal Cipriani. Natürlich werden viele sofort fragen: Was weiß Robert Francis Prevost über mögliche Vergehen seines Bischofskollegen Cipriani? Ist er über jeden Verdacht der Vertuschung erhaben?

Ein so kurzes Konklave konnte aber auch bedeuten: Es hatte von Anfang an nur zwei Kandidaten gegeben, und schon im ersten oder zweiten Wahlgang war klar, dass es einer der beiden nicht schaffen würde. Also blieb nur der andere übrig.

Hatten die Kardinäle von Anfang an gewusst, dass es sowieso nur zwei Kandidaten gab, die infrage kamen? Plausibel schien mir, dass Pietro Parolin im ersten und zweiten Wahlgang auf etwa fünfzig Stimmen gekommen sein konnte, und damit war dann klar gewesen, dass er es nicht schaffen würde. Aber wer war dann der andere Kandidat, der es so rasch auf die erforderliche Mehrheit gebracht hatte?

Ich machte in diesem Augenblick auf der Dachterrasse einen Denkfehler. Ich übersah das Naheliegende. Nach dem Amtsantritt von Donald Trump in den USA hatte es weltweit scharfe Proteste und eine große Enttäuschung gegeben, weil Trump mit einer ganzen Reihe äußerst umstrittener Maßnahmen die Weltpolitik erschütterte. Die Ablehnung gegen Trump war in aller Munde, und so hatte ich einem Satz keine Bedeutung beigemessen. Mehrere Kardinäle hatten während der Jagd nach News auf dem Petersplatz gesagt: »Hoffen wir, dass der neue Papst ein Gegengewicht zu Trump bilden wird. Ein Anti-Trump.« In diesem Moment hätte ich eigentlich schalten und die anderen beiden Spitzenkandidaten Jean-Marc Aveline und Matteo Zuppi ausschließen müssen, weil natürlich nur ein bescheidener Augustinerpater, der in den USA geboren worden war, ein perfekter Anti-Trump sein würde.

Aber ich wusste immerhin, was zu diesem Zeitpunkt in der Sixtinischen Kapelle geschah. Der neue Papst hatte gerade den Applaus der Kardinäle entgegengenommen. Sie waren aufgestanden und hatten geklatscht, dann war Pietro Parolin als Dekan der Kardinäle zu ihm gegangen und hatte ihn gefragt: »Nimmst du die Wahl an, und wie willst du dich nennen?« Es sei denn, Parolin war selber zum Papst gewählt worden, dann musste der Älteste unter den wahlberechtigten Kardinälen ihn fragen. Wer immer es war, der gefragt worden war, er hatte die Wahl sehr wahrscheinlich angenommen. Wie würde er sich nennen?

Das Problem des Namens des Papstes hatte sich zum ersten Mal im Jahr 533 gestellt. Ein Römer mit dem Namen Mercurius wurde zum Papst gewählt. Aber der Bischof von Rom wollte sich nicht nach dem heidnischen Gott der Diebe nennen. Also beschloss er, sich einen christlichen Namen zu geben, und nannte sich Johannes II. Von diesem Tag an wählten Päpste häufig, aber keineswegs immer, Namen, die sich von ihren Taufnamen unterschieden. Einige Jahrhunderte lang waren sogenannte Tugendnamen sehr populär. So etwa »Innozenz« als ein Ausdruck für Unschuld oder »Pius« für die Betonung, dass der Papst besonders fromm sein wollte, oder »Clemens«, was seine Milde unterstreichen wollte. Einige Papstnamen waren ganz besonders begehrt. Der häufigste von allen war der Name Johannes, der – wenn man die Gegenpäpste weglässt – immerhin von 23 Päpsten als Name gewählt wurde. An Position zwei folgt der Name des legendären Ordensgründers Benedikt, der zuletzt dem deutschen Papst Benedikt XVI. als Vorbild gedient hatte. Im Mittelalter war der Name Innozenz (»Der Unschuldige«) beliebt gewesen, immerhin hatten vierzehn Päpste ihn angenommen.

Ich habe es als ziemlich vermessen angesehen, dass so viele Päpste sich »Innozenz«« nannten, aber auch »Johannes« ist tückisch. Schließlich betont Jesus, dass es sein Jünger Johannes ist, den er besonders liebt. Glaubten die Päpste, die sich Johannes nannten, schon unmittelbar nach der Wahl, dass Gott sie ganz besonders liebe? Konnte es nicht sein, dass sie während ihres Pontifikates Fehler machen würden, sodass Gott sie keineswegs mehr lieben würde und sie eigentlich den Namen des besonders geliebten Apostels Johannes nicht mehr tragen dürften?

Ich fragte mich, während ich mit Lampenfieber auf den Moment wartete, an dem der neue Papst heraustreten würde und ich live vor einer Fernsehkamera irgendeine überzeugende Einordnung des Neuen abgeben musste: Sollte tatsächlich Jean-Marc Aveline gewählt werden, wie würde er sich nennen? Es bot sich an, dass er sich Gregor XIV. nennen würde. Gregor XIII. war der letzte französische Papst in der Geschichte gewesen. Er hatte einen historischen Durchbruch erreicht und das französische Exil der Päpste in Avignon beendet. Er hatte das Papsttum zurück nach Rom gebracht.

Wie sich Matteo Maria Zuppi nennen würde, war mir ziemlich klar. Ich dachte, dass er sich angesichts seiner großen Nähe zu seinem Vorgänger vermutlich Franziskus II. nennen würde. Und Kardinal Prevost? Er war ein Augustinermönch. Einen Papst Augustinus hatte es noch nie gegeben.

Aber neben der wichtigen Frage, wie er sich nennen würde, musste der Papst noch eine andere richtungsweisende Entscheidung treffen: Würde er Mozzetta und Stola umlegen oder nicht? Die Mozzetta ist ein roter Schulterüberwurf, häufig mit dem Fell des Hermelins verziert. Sie unterstreicht die Majestät des Papstes. Das Gleiche gilt für die Stola. Wie jeder Priester muss auch der Papst eine Stola tragen, wenn er die Menschen segnet. Ein Papst muss nach seiner Wahl den Menschen den Urbi-et-Orbi-Segen spenden, der nach der Tradition einen vollständigen Ablass aller Sünden gewährt. Also braucht er eine Stola.

Papst Franziskus hatte nach seiner Wahl im Jahr 2013 beschlossen, auf beides zu verzichten. Er zog weder die Mozzetta an noch die prächtige Stola, sondern kam nur in der weißen Soutane gekleidet auf die Benediktionsloggia, den Balkon vor dem Petersdom. Danach hatte er sich geweigert, eine Stola umzulegen. Er hatte darum gebeten, dass die Menschen auf dem Platz zunächst ihn segnen sollten, erst danach wollte er die Stola anlegen und die Menschen segnen. Schon sein allererster Auftritt war ein Statement für eine neue, eine andere katholische Kirche gewesen. Franziskus’ Geste, die sofort zeigte, dass er keinen Wert auf Prunk, Pracht und die mit ihnen verbundenen Traditionen legte, hatte sich tief in das Gedächtnis der Menschen eingegraben.

Ich war gespannt: Was würde der neue Papst jetzt tun? Mit Mozzetta und Stola kommen oder ohne? Er musste sich sofort entscheiden, ob er den radikalen Kurs der Veränderung des Vatikans und der Bescheidenheit von Franziskus fortsetzen oder ob er zeigen wollte, dass jetzt ein anderer Wind wehen würde.

Während ich über all das nachdachte, war der 267. Papst gerade damit beschäftigt, sich auf seinen ersten Auftritt vor der Menge vorzubereiten. Der Weg des neuen Papstes von der Sixtinischen Kapelle auf die Weltbühne ist nicht lang. Er muss die Kapelle durch den Ausgang unten rechts verlassen, genau dort, wo die beiden Öfen stehen, die den weißen und schwarzen Rauch produzieren. Der Weg führt dann über einen Korridor zur gewaltigen Loggia des Petersdoms. Zu Fuß ist das in wenigen Minuten zu bewerkstelligen. Gebannt schaute ich mit meiner Kollegin auf den Vorhang der Benediktionsloggia. Aber dort bewegte sich noch nichts. Der Papst war zu diesem Zeitpunkt sicher längst angekleidet, hätte mit den Kardinälen den Weg bis zur Loggia leicht zurücklegen können, aber nichts geschah.

»Langsam strapaziert das meine Geduld«, sagte Tatjana.

Ich dachte darüber nach, warum es wohl so lange dauerte. Dazu müsste ich gleich vor der TV-Kamera irgendetwas sagen. Hatte der neue Papst sich noch einmal Bedenkzeit auserbeten, weil er sich nicht entscheiden konnte, ob er die Wahl annehmen wollte? Das war durchaus möglich. Papst Benedikt XVI. war zunächst entschlossen gewesen, die Wahl abzulehnen, und der Kölner Kardinal Joachim Meisner hatte vor seinem Tod erklärt, dass es eines der härtesten Stücke Arbeit seines Lebens gewesen war, den Papst dazu zu bewegen, die Wahl doch anzunehmen.

Die Minuten verstrichen, und noch immer zeigte sich keine verräterische Bewegung der Vorhänge. Was machte der neue Papst?

Auf dem Petersplatz herrschte eine unglaubliche Anspannung. Mittlerweile hatte sich in der Stadt herumgesprochen, dass weißer Rauch aufgestiegen war, und Zehntausende waren auf den Platz geströmt. Zahlreiche Büros hatten vorzeitig geschlossen, um ihren Angestellten zu ermöglichen, den Ort des Geschehens zu erreichen. Trotz dieser Menschenmassen herrschte eine geradezu gespenstische Stille.

Habemus Papam

Um 19.13 Uhr, eine Stunde und drei Minuten nach dem weißen Rauch, bewegte sich endlich der Vorhang, und der Protodiakon der Kardinäle, Dominique Mamberti, erschien auf der Benediktionsloggia. Die Menschen starrten jetzt gebannt auf den Balkon, als die uralte Formel erklang: »Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Robertum …«

Wer zum Kuckuck hieß noch mal Robertus, schoss es mir durch den Kopf, dann kam die Silbe »Fran-«, und dann hatte ich begriffen: Es war Prevost, Robert Francis Prevost. Der erste in den USA geborene Papst der Geschichte. Eine Sensation.

»Es ist Prevost«, freute sich meine Kollegin. »Gott sei Dank! Der war doch unter deinen Zetteln.«

Tatjana hielt die bedruckte Seite mit dem Foto und der Biografie von Prevost in die Kamera. »Hier, seht mal, Prevost gehörte zu den Kandidaten, von denen Andreas dachte, dass er der nächste Papst werden könnte. Andreas, die Seite musst du jetzt aufbewahren.«

Ich starrte gebannt auf das Fernsehbild. Dominique Mamberti hatte weitergesprochen und den Namen des Papstes verraten: Er wollte sich künftig Leo XIV. nennen. Und dann trat er auf den Balkon – der unscheinbar wirkende Missionar des Augustinerordens, der sein Leben in Ländern auf der ganzen Welt verbracht hatte. Er trug Mozzetta und die Stola wie Papst Benedikt XVI.

»Leo XIV.«, dachte ich, »wieso Leo XIV.?« Leo XIII. war zweifellos ein Star unter den Päpsten gewesen, seine Sozialenzyklika Rerum Novarum war von seinen Nachfolgern, besonders auch von Papst Johannes Paul II., immer wieder als ein Meilenstein der Kirche gefeiert worden. Wollte der Missionar Robert Francis Prevost sagen: »Ich fühle mich den kleinen Leuten verpflichtet, und Leo XIII. war es, der sich als erster Papst ausdrücklich in einem Lehrschreiben um die Sorgen der kleinen Leute gekümmert hatte«?

»Das wird ein Pontifikat des Sowohl-als-auch«, sagte ich.

»Was meinst du?«, fragte Tatjana.

»Er nennt sich Leo in Anlehnung an Leo XIII., den klassischen Papst der kleinen Leute. Ich glaube, dass er beides will, ein Papst der Armen sein, aber anders als Papst Franziskus will er die Traditionalisten nicht verschrecken.«

Plötzlich hörte ich eine Stimme im Kopfhörer, die sagte: »Der Englisch redet da von Traditionalisten und Reformern in der Kirche. Wie kann ich mir die eigentlich vorstellen? Gibt’s da so was wie eine Checkliste?«

»Nee«, dachte ich, »die gibt es nicht.« Aber nach fast vierzig Jahren am Hof des Papstes kann ich eine erstellen:

Traditionalisten-Check

Traditionalistische Kardinäle sind häufig bereits in ihrem Heimatland zum Bischof geweiht worden und daher ziemlich wohlhabend. Ein in Deutschland geweihter Bischof, der nach Rom entsandt wird, bekommt sein Gehalt weiterhin von der deutschen Bischofskonferenz gezahlt. Der Unterschied zu einem Priester, der erst in Rom Bischof wird, kann enorm sein. Ein erst in Rom geweihter Bischof kann mit etwa 3000 Euro im Monat rechnen. Wurde er bereits in seinem Heimatland, etwa in Deutschland, geweiht, dann kann er sich auf circa 12 000 Euro pro Monat freuen. Der traditionalistische Kardinal kann sich eine Wohngegend leisten, die schicker ist als die der durchschnittlichen Angestellten des Vatikans. Eine der beliebtesten Wohngegenden für wohlhabende Kardinäle ist die elegante Via delle Fornaci, die Straße, die vom Gianicolo-Hügel hinunter zum Petersdom führt. Wer in eine dieser großzügigen Wohnungen eingeladen wird, kann annehmen, dass es sich eher um einen konservativen Kardinal handeln könnte.

Der Gast wird am Eingang in die Wohnung eines traditionellen Kardinals von einer der Ordensfrauen eingelassen, die für den Kardinal arbeiten. Im Eingang steht ein Regal, auf dem eine aufgeschlagene Bibel liegt. Daneben wird das Wappen des Kardinals zu sehen sein und in der Regel auch eine Nachbildung der Kirche von Međugorje. Dieser umstrittene Wallfahrtsort in Bosnien-Herzegowina gilt unter konservativen Kardinälen als ein Ort, an dem regelmäßig die Mutter Gottes erscheint. Daneben wird sehr wahrscheinlich eine Statue der Muttergottes zu sehen sein, wie sie in Fatima oder Lourdes verehrt wird. Unter konservativen Kardinälen gibt es keinen Zweifel daran, dass es Erscheinungen von himmlischen Wesen auf der Erde gibt. In unmittelbarer Nähe werden Fotos des betreffenden Kardinals an der Seite von Päpsten zu sehen sein. Sehr wahrscheinlich an der Seite von Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt XVI. und bald auch das erste Foto an der Seite des neuen Papstes Leo XIV. Ein Foto mit Papst Franziskus wird sehr wahrscheinlich fehlen. Sehr konservative Kardinäle haben große Vorbehalte gegenüber dem Lebenswerk des Papstes aus Argentinien.

Dann wird der Kardinal erscheinen und vermutlich sein Kardinalswappen erklären. Heraldik, also die Kunst des Entwurfs von Wappen, gilt unter konservativen Kardinälen als wichtige Wissenschaft. Anschließend wird der Besucher ins Wohnzimmer gebeten und die Ordensfrauen, die für den Kardinal arbeiten, werden Erfrischungen aus dem Heimatland des Kardinals servieren. Die meisten traditionellen Kardinäle fühlen sich in Rom nie wirklich zu Hause. Sie unterhalten so eine Art Insel der Traditionen ihres Heimatlandes in ihren Wohnungen. Deutsche Kardinäle lassen dann schon mal Filterkaffee und Schwarzwälder Kirschtorte servieren.

Unmittelbar bevor der Gast bei den Erfrischungen zugreifen kann, stellt der Kardinal seine Ordensfrauen vor. Es sind häufig zwei oder drei, die manchmal auch in den großen Wohnungen der Kardinäle selber wohnen. Meist gehören sie zu einem Orden und kommen nur für bestimmte Zeiten in die Wohnung des Kardinals, um ihm zu dienen. Nach dem kurzen Imbiss wird der Kardinal schließlich in sein Arbeitszimmer bitten. Dem Gast wird vor allem eins auffallen, auf dem Schreibtisch liegen Blätter und ein eleganter Füller. Ein Computer ist gar nicht vorhanden oder verschämt zur Seite geräumt.

Im ersten Teil des Gesprächs geht es um die Verdienste des Kardinals sowie seine Nähe zu den Päpsten. Der Gastgeber wird sehr wahrscheinlich daran erinnern, dass Papst Johannes Paul II. Dankbarkeit dafür gebührt, den Zugang für Frauen zum Priesteramt ein für alle Mal blockiert zu haben. Der Papst aus Polen hatte nicht nur für seine Amtszeit, sondern auch für alle seine Nachfolger festgelegt, dass die Bibel, die Tradition und das Wort Christi selber Frauen für die Berufung zum Priester für immer ausschlössen.

Zweifellos wird der Kardinal dann noch auf die enormen Verdienste des brillanten Theologen Benedikt XVI. eingehen. Er wird daran erinnern, dass Benedikt XVI. das Kirchenverständnis der katholischen Kirche in seiner Reinheit bewahrt hat und daher in seiner Schrift Dominus Iesus noch einmal klarstellte, dass die evangelisch-lutherischen Gemeinschaften gar keine Kirche, sondern im besten Fall eine Glaubensgemeinschaft sind. Das bedeutet, so wird der Kardinal erklären, dass es nur eine Kirche gibt, nämlich die von Jesus Christus gegründete katholische, und alle anderen Gemeinschaften sich von ihr abgespalten haben. Im zweiten Teil des Gespräches wird es darum gehen, dass Papst Franziskus all diese Wahrheiten der Kirche verraten und große Unordnung in die Kirche gebracht habe. Dabei soll er regelrechte Verbrechen begangen haben, vor allem, was die Einführung einer Segensfeier für homosexuelle Menschen in katholischen Kirchen betrifft. Mit der Schrift Amoris Laetitia schuf er die Möglichkeit für wiederverheiratete Geschiedene, zu den Sakramenten zu gehen. Das bedeutet, dass Menschen, die katholisch geheiratet haben, geschieden wurden und sich danach wieder verliebten und erneut zivil heirateten, nicht mehr aus der Kirche fliegen. Das Argument des Kardinals ist, dass dieses Vergehen deswegen unverzeihlich sei, weil Papst Franziskus damit nicht nur das Sakrament der Ehe, sondern alle Sakramente infrage gestellt habe, und damit würde die katholische Kirche wie ein Kartenhaus zusammenstürzen. Anschließend wird der Kardinal selber versuchen, Informationen zu bekommen, sofern er seinem Gegenüber zutraut, Interna im Vatikan zu kennen. Er wird wissen wollen, was der Gast über Papst Leo XIV. weiß. Verehrt der neue Papst die Werke von Joseph Ratzinger, wie seine Einführungen in das Christentum? Wie steht Leo XIV. zu den Sekten in Lateinamerika? Da Leo XIV. in Peru als Bischof gearbeitet hat, wo nichtkatholische Kirchen weit verbreitet sind, muss er zu ihnen eine Haltung entwickelt haben. Nennt er diese abtrünnigen Sekten etwa auch »Kirchen«, wie Papst Franziskus das getan hat, oder degradiert er sie, wie es aus Sicht des Traditionalisten richtig wäre? Sollte er Verständnis für die Sekten aufgebracht haben, ist das kein gutes Zeichen für einen konservativen Kardinal. Vor allem wird der Kardinal wissen wollen, wie Leo XIV. zu den offenen Wunden der Traditionalisten steht. Dazu gehören der Rauswurf von Erzbischof Dr. Georg Gänswein, der Rauswurf von Kardinal Gerhard Ludwig Müller aus dem Amt des Präfekten der Glaubenskongregation, das Abservieren von Kardinal Raymond Leo Burke, der aus dem Amt des Obersten Gerichtshofs des Vatikanstaates vertrieben wurde. Wie denkt Leo XIV. darüber? Das zu wissen, wäre für den traditionalistischen Kardinal von äußerstem Interesse.

Sollte der Besucher nach mehreren Tassen Filterkaffee den Wunsch verspüren, das Bad aufsuchen zu wollen, wird eine der Ordensfrauen dem Gast den Weg dahin zeigen. In der Regel sind diese Wohnungen groß genug, um Badezimmer für den Kardinal, die Ordensfrauen und für Gäste unterzubringen. Auf dem Weg zum Bad kommt der Besucher möglicherweise an einem Ankleidezimmer vorbei, in dem die traditionellen blutroten Roben des Kardinals hängen und vielleicht sogar die Schleppe. Ultratraditionelle Kardinäle tragen zu feierlichen Messen immer noch die bis zu sieben Meter lange Schleppe. Sie ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der Besucher es mit einem äußerst konservativen Kardinal zu tun hat.

Zurück im Wohnzimmer, könnte der äußerst traditionalistische Kardinal sich jetzt outen und Verständnis für ultrakonservative Splittergruppen in der katholischen Kirche zeigen, wie zum Beispiel für die Pius-Bruderschaft. Er könnte erklären, dass er mit vielen Positionen dieser Vereinigung von Priestern durchaus einverstanden ist. Die Bruderschaft geht auf den französischen Bischof Marcel Lefebvre zurück, der das Zweite Vatikanische Konzil und seine Beschlüsse als zu progressiv ablehnte. Die Pius-Bruderschaft sieht sich selbst häufig als Teil der katholischen Kirche an, ist es aber de facto nicht. Diese Bruderschaft erklärt in ihren Schriften unter anderem, dass sie der Meinung ist, dass Frauen für ein Studium genetisch nicht geeignet sind. Zum Thema Frauen wird der traditionalistische Kardinal zudem sagen, dass sie von der Biologie so sehr damit gesegnet sind, Kinder bekommen zu können, dass es überhaupt nicht nötig ist, ihnen irgendwelche anderen Aufgaben anzuvertrauen, schon gar nicht verantwortungsvolle Chefposten. Männer seien im Gegenteil gegenüber Frauen insofern im Nachteil, als sie nicht gebären können, weshalb es sozusagen ihre Pflicht ist, alle verantwortungsvollen Posten zu übernehmen. Frauen werde so die Möglichkeit gegeben, sich auf eine angemessene Art und Weise den Kindern und ihrem Mann zu widmen. Der konservative Kardinal wird aus der Bibel zitieren, dass Frauen ihren Männern zu gehorchen haben. Anschließend wird er noch über eine tiefe Wunde sprechen, nämlich die WorldPride vom 8. Juli des Jahres 2000. Papst Johannes Paul II. hatte darum gebeten, dass es eine solche Verletzung des Hauptsitzes der Christenheit, also der Stadt Rom, ausgerechnet in einem Heiligen Jahr nicht geben dürfe. Homosexuelle Menschen würden schließlich gegen das Gebot Gottes leben und dürften sich bitte nicht ausgerechnet im Heiligen Jahr rund um den Petersdom ausbreiten. Der Kardinal wird dann im Anschluss seine tiefe Verbundenheit mit afrikanischen Kardinälen erklären. Diese Mitbrüder hätten den Mut gehabt, Papst Franziskus entgegenzutreten, als er die Segensfeiern für homosexuelle Menschen in Kirchen vorschlug. Völlig zu Recht hätten die afrikanischen Kardinäle darauf hingewiesen, dass sie keineswegs allein im Protest gegen eine solche Praxis seien.

Anschließend wird der konservative Kardinal noch auf historische Wunden eingehen und erklären, dass er überhaupt nicht verstehen könne, warum die Seligsprechung von Papst Pius