3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HQÑ

- Sprache: Spanisch

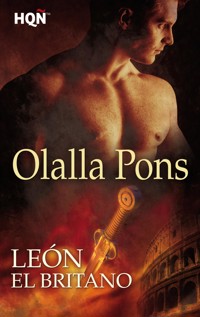

León el britano, otrora príncipe picto, es vendido como esclavo en la antigua Roma, donde causa sensación entre las mujeres por su magnífico porte y su fama como gladiador. Pero su sueño es volver a Britania. Para eso se entrena cada día, para obtener la libertad luchando en la arena. Entonces se cruza en su camino la bella y virginal Claudia y León comprende, por primera vez, que existe algo más íntimo y sutil que el deseo físico. ¿Qué es lo que despierta en su alma esa joven patricia? ¿Cómo logrará que se fije en él, un esclavo obligado a cometer los actos más despreciables? Pero Claudia ya se ha quedado prendada de los ojos dorados y el cuerpo de estatua de bronce de León… Sin embargo, ¿podrá ese nuevo sentimiento sobrevivir a las mentiras e intrigas de ese nido de víboras que era la Roma de Nerón? "Lo que hace especial esta novela es que nos cuenta la historia de amor de dos personas con un corazón puro pero de orígenes bien diferentes y que ni siquiera deberían haberse conocido. La pureza que hay entre Claudia y León es indescriptible." Libros escondidos "La historia de Claudia y Leon es adictiva. Entre ellos surge el amor y la pasión, la ternura, los sentimientos que nunca creerían que sentirían... De una manera que me hacia suspirar, me ha transmitido muchos sentimientos y tan intensos... Que son difíciles de explicar... Es una novela totalmente original. Me ha encantado su forma de escribir, y con esta novela me ha ganado. Si os gustan las novelas "diferentes" os la recomiendo totalmente." El Rincón de la Novela Romántica "Lo que hace especial esta novela es que nos cuenta la historia de amor de dos personas con un corazón puro pero de orígenes bien diferentes y que ni siquiera deberían haberse conocido. La pureza que hay entre Claudia y León es indescriptible. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 352

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2014 Olalla Pons García

© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.

León el britano, n.º 43 - septiembre 2014

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.

I.S.B.N.: 978-84-687-4724-8

Editor responsable: Luis Pugni

Conversión ebook: MT Color & Diseño

Prólogo

El britano acarició la virginal piel canela de aquella esclava. Ella temblaba.

Comprendía su temor pero sabía que la angustia se transformaría en indiferencia. Tal vez, con el tiempo y un poco de suerte, la joven virgen acabaría hallando placer en el acto si era capaz de evadirse. Pero hoy no, y León no olvidaba su responsabilidad. Eso era lo único que quedaba de él, lo único que no le habían arrebatado: sus valores. Aunque su honor de príncipe britano estuviera pisoteado como el estiércol de la Vía Apia, jamás podrían privarle de su mente y sus pensamientos.

Se encontraban en un gran jardín. Era una noche de verano. La luz de las antorchas iluminaba el lugar. En sus pieles desnudas y aceitadas se reflejaban las llamas, que parecían danzar sobre ellos. Rodeándoles, más de doscientos patricios enmascarados, hombres y mujeres por igual, esperaban ansiosos el espectáculo que estaba a punto de comenzar.

León hizo lo de siempre. Su mente lo transportó a la intimidad del acto. Los asistentes se transformaron en estatuas. El jardín, en bosque. Y ella, en su más preciado tesoro: La Diosa Virgen.

Se encontraba arrodillada sobre una alfombra. Acarició sus prietas nalgas con delicadeza. Pudo ver su sexo, lubricado con aceites, rosado y sin vello. Se agachó y lo lamió. Sintió en la lengua como su punto de placer comenzaba a endurecerse y la tensión de ella aumentaba. Ya no temblaba. Introdujo un dedo y la sintió caliente. Palpitante. Era una muchacha de sexo estrecho. Introdujo dos dedos sin dejar de lamer su punto erótico. Escuchó que escapaba de sus labios un ligero suspiro. Sonrió para sus adentros. Había logrado que se relajara. Eso sería bueno para ella, sobre todo por lo que vendría a continuación.

Ella estaba a punto de estallar, por lo que se vio obligado a dejar de acariciarla. Era lo mejor. Con mucha suerte, hallaría el orgasmo en la penetración. Si no, al menos esta le resultaría menos dolorosa. Con las manos acarició su cintura, talle arriba, hasta llegar a sus senos, pequeños y delicados. La instó a erguirse y besó su cuello. Ella volvió a temblar.

Aprovechó para darle un consejo mientras le mordisqueaba el lóbulo de la oreja.

—Cierra los ojos. No mires. Relájate y olvida quién te tomará. Hoy serás mujer. Concéntrate en mí y no sentirás dolor.

La joven respondió con un suave gemido. Él se puso de pie y expuso, frente al rostro de ella, su enorme verga. Acarició los altos pómulos de la joven y acercó su rostro. Ella lo tomó con la boca.

Sonó una campana. Había llegado el momento.

El amo de la muchacha se acercó. Llevaba una toga y debajo estaba desnudo. No se desprendería de la máscara. Cuando se desvistió, León pudo ver su verga a punto de estallar. Se alegró, pues debido a la excitación duraría poco. Además no era demasiado grande, y no dañaría en exceso a la joven esclava.

Mientras tanto, ella lamía su virilidad, concentrada y excitada. Él reunió fuerzas para no derramarse en su boca. Solo cuando el amo terminara él iba a poder correrse sobre la muchacha a placer.

El amo hizo una señal para que ella colocara las manos en el suelo y se pusiera a cuatro patas. León, con lentitud, se arrodilló para facilitarle las cosas. Entonces, el amo abrió sus nalgas y la penetró en una rápida y brutal embestida. León sintió el grito ahogado de la esclava rodeando su virilidad. Agarró a la muchacha por el pelo e impidió que gritara. El amo acometió la segunda embestida y de los ojos de ella brotaron lágrimas. León se las secó con disimulo mientras acariciaba sus mejillas con los pulgares. Hubo una tercera embestida y la muchacha se tensó. El domine profirió un grito gutural en el mismo instante en que se vaciaba en el interior de la muchacha. León se apartó de los labios de la joven y se corrió sobre ella.

No emitió ningún gemido. Su rostro no expresó emoción alguna. Su cuerpo no tembló.

Solo se quedó allí, frente a todos los asistentes, como Apolo encarnado. Rubio, magnífico, poderoso, inalcanzable.

Ese era solo su aspecto exterior. Por dentro, sutil, cierta lástima hacia esa joven temblorosa y sangrante viajó por sus venas, hasta que una gota de ese sentimiento tocó su corazón. Pero solo una gota, porque si lo dejaba fluir en su sangre acabaría envenenado.

Capítulo 1

León se demoró en llegar. Cuando alcanzó su destino saludó a Valerio con un rápido gesto, atravesó la barrera y se dirigió directamente a los baños. Nadie cuestionaba sus ausencias, a excepción del lanista. A pesar de la grave lesión que había sufrido meses atrás, todavía era considerado el campeón de Roma y gozaba de su total confianza para entrar y salir del ludus a placer. La verdad era que jamás había dado motivos a su domine para la desconfianza, pues cumplía con exactitud cada orden, por impúdica o deshonrosa que fuera. Ciertamente, había obedecido en todo sin que una sola queja saliera de sus labios.

Pero esa noche necesitaba sentirse limpio, al menos por fuera. Siempre le sucedía cuando estaba obligado a vender sus favores.

Todavía en el atrio empezó a quitarse la túnica y cuando llegó a la piscina ya estaba desnudo.

Más pausadamente se adentró en el agua, agradeciendo la tibieza del líquido elemento que relajó sus músculos. También ansiaba liberar su mente, pero no sería ese el día en que esta le dejara en paz.

Porque recordó.

A los ocho años había sido capturado al norte de Britania por un escuadrón de exploradores romanos mientras viajaba con su padre y su hermana con el fin de visitar a un clan vecino.

León se tensó de rabia al recordar el rostro de aquel romano. Aquel que, tras abatir a su padre, lo había separado de su hermana y se lo había llevado a Roma, la capital del Imperio que le había arrebatado su identidad.

Había arribado al puerto de Ostia en una galera que transportaba mercancía humana. Todavía podía recordar el olor a excrementos y los gritos de los enfermos cuando eran arrojados por la borda durante la travesía. Él se había librado gracias a su buena salud. Había visto muchas cosas horribles a lo largo de su vida, pero aún le atormentaba la imagen de aquellas enmohecidas jaulas donde las mujeres y sus hijos enfermos suplicaban clemencia antes de ser arrojados al abismo del mar, para no contagiar a los esclavos sanos.

Una vez en tierra había sido expuesto, desnudo y despojado de toda dignidad, durante una larga y fría tarde de otoño en la que diversos mercaderes lo habían inspeccionado como si de una res se tratara, hasta que un acaudalado comerciante, encandilado por su belleza, lo había adquirido por un precio irrisorio.

Recordó su confusión, nada más llegar a la villa de su primer amo, cuando lo habían colmado de lujos y baños relajantes. Y que le habían untado el cuerpo con aceites y esencias antes de vestirlo con las más ricas sedas de Oriente.

León tensó la mandíbula y cerró los ojos con fuerza. Habían intentado transformarlo en lo que ahora era.

Viajó al pasado de nuevo hasta que se encontró en aquella habitación iluminada con la tenue luz de las lámparas de aceite. El olor a incienso le había provocado estornudos. Los frescos de las paredes habían llamado su atención, porque representaban escenas que no alcanzaba a comprender. Pero cuando había visto al domine desnudo frente a él, con aquella extraña expresión en el rostro, había intuido el motivo de tantas atenciones.

Y se había rebelado.

Había luchado tan ferozmente que el subyugador había tenido que desistir y llamar a su guardia personal. Con solo nueve años había logrado herir a dos soldados expertos.

Finalmente su pragmático amo lo había vendido al ludus de Vitelo, donde se formó tras durísimos entrenamientos y finalmente hizo su juramento como gladiador.

Y había sido entonces cuando el britano había hallado un motivo para la esperanza, una meta: comprar su libertad al precio que fuera.

Sahara, la esclava persa, logró disipar sus lóbregos recuerdos. No la vio entrar, pero la reconoció por sus delicados y menudos pasos. En silencio escuchó como preparaba el jabón. Sin mediar palabra se colocó tras él y, sentada sobre los escalones de la piscina, comenzó a masajearlo.

León soltó un gemido de placer.

—No es necesario que estés callada si no lo deseas.

Notó como los labios de ella dibujaban una sonrisa.

—Lo sé, pero he pensado que estarías cansado, y no deseo importunarte.

—Jamás lo has hecho.

Transcurridos unos instantes ella habló de nuevo con su voz dulce y pausada.

—Domine me ha enviado para satisfacer tus deseos.

León arqueó los labios, pero la sonrisa no iluminó su mirada ambarina.

—Domine es extremadamente generoso—apuntó, con ironía.

La muchacha obvió la decepción que sintió ante su falta de entusiasmo, y continuó con el delicado masaje sobre sus tensos hombros. Sin embargo, no pudo evitar la réplica:

—Eres el campeón de este ludus y domine solo desea recompensarte. ¿Por qué eres siempre tan esquivo conmigo? A fin de cuentas, un hombre, ya sea esclavo o liberto, tiene sus necesidades.

León frunció el ceño y se dio la vuelta para enfrentar sus ojos de ébano. Sahara era una de las esclavas más hermosas de Roma. Los dioses le habían obsequiado un rostro de ensueño, largos cabellos negros, piel bronceada, pechos sugerentes y caderas bien delineadas. Era más de lo que un hombre podía desear. Pero sus necesidades eran bien distintas.

—¿De veras crees que no las tengo más que cubiertas?

La mirada de ella se turbó y sus manos quedaron paralizadas cuando él le dio de nuevo la espalda.

Siempre le sucedía cuando la rechazaba, y no podía reprochárselo. En sus ojos color miel había podido ver la pena reflejada. A través de ellos era capaz de leer su corazón. Por los dioses, pensó, León era tan hermoso como inmensa era la herida de su alma. El britano no solo era famoso por su arrojo en la arena, sino también por su extravagante belleza. Con razón las damas acaudaladas pagaban puñados de denarios por sus favores. Sus cabellos color oro, largos y ondulados, descansaban sobre su hombro izquierdo y se le pegaban al pecho, pero cuando estaban secos llegaban a rozar sus nalgas y eran tan espesos que daban sentido a su nombre, enmarcando un rostro tan absolutamente proporcionado y hermoso que ni el más famoso escultor griego habría sido capaz de reproducir. Unas cejas bien definidas añadían expresión a sus inquietantes ojos, que variaban de color dependiendo de la luz o su estado de ánimo. Por las mañanas eran de color miel, y rodeaban el iris unas pequeñas motas de color bronce, pero por la noche, y sobre la arena del coliseo, adquirían el tono del cobre recién pulido. Y se tornaban dorados cuando practicaba el sexo. Su nariz era recta, de proporciones exactas, y sus cincelados labios, no demasiado gruesos, dibujaban una forma insinuante. Alargados y ligeramente curvados hacia arriba en las comisuras, tenían el don de provocar. Su mandíbula cuadrada y liso el mentón le daban un aspecto fiero y serio. Pocas veces sonreía, pero cuando lo hacía dejaba ver unos dientes perfectamente alineados, y blancos como la nieve recién caída, y en sus mejillas nacían unos hoyuelos que le daban la apariencia de un endiablado adolescente.

Pero si bien aquel rostro era capaz de provocar la envidia del divino Apolo, su cuerpo, sin lugar a dudas, incitaba a la falta de decoro. De proporciones soberbias, su figura era atlética, esbelta, musculosa y flexible; todo un regalo para el sentido de la vista.

—Oye, Sahara —dijo, interrumpiendo sus cálidos pensamientos—, si me deseas, tómame, pero no pongas como excusa que merezco una recompensa. Pues bien sabes que para mí es un castigo.

«Oh, por todos los dioses», pensó ruborizada «¿cuánto tiempo he estado mirándolo con ojos de deseo?». De inmediato bajó la vista y sintió la amarga punzada de la culpa y la desolación a partes iguales. León era magnífico y ninguna mujer podía evitar mirarlo con codicia. Pero ese precioso envoltorio cubría un alma desgarrada y cansada. Un alma que lloraba. Ella lo sabía y ahora se sentía culpable por desear lo que él no era capaz de proporcionarle.

Pero alzó la vista con aparente seguridad y sonrió.

—Pues deja ya de preocuparte por las necesidades ajenas. Estoy aquí para serte útil. Si no deseas mi calor, te ofrezco entonces mis oídos.

León frunció el ceño para después bajar la vista. Sahara pudo ver su rostro reflejado en el agua de la piscina y constató que, a sus veinte años, el britano ya tenía arrugas de preocupación alrededor de los ojos.

—Era una virgen —dijo.

Sahara tembló, pero de inmediato se esforzó en desechar sus propios recuerdos.

—¿Fuiste delicado? —inquirió.

—Yo sí.

—Entiendo.

Prosiguió un silencio tan denso que impedía respirar, y Sahara continuó masajeando la espalda de León, más tensa que antes.

—No es malo hablar, aunque sea un asunto desagradable —continuó, decidida a aliviar su pesada carga—. Y es un consuelo saber que, con tu delicadeza habitual, contribuiste a que el trance de la muchacha fuera más llevadero. Conmigo surgió efecto, ¿recuerdas? Gracias a ti aprendí a disfrutar del acto.

León no contestó de inmediato, pero pasados unos instantes rompió el silencio.

—Sé que no es apropiado, pero siento curiosidad. Dicen que existe algo íntimo más allá de la cópula. ¿Es eso cierto?

Sahara quedó sorprendida ante semejante pregunta. Que un hombre indagara sobre un sentimiento tan femenino no era costumbre. Mucho menos León, que era frío como un témpano. ¿Adónde pretendía llegar?

Un breve silencio precedió la respuesta.

—Así es —su voz sonó ronca.

León se animó.

—¿Lo has sentido alguna vez?

Con manos temblorosas, Sahara apartó de la nuca de él un mechón de pelo húmedo para continuar con el masaje.

«Oh, por Venus, claro que sí». Que la crucificaran si no era amor lo que sentía por aquel hombre. Lo amaba en ese mismo momento mientras acariciaba su piel, tersa y cálida. Lo amaba cada vez que era tomada por su domine, cuando cerraba los ojos y lo imaginaba. Lo amaba cuando pensaba en él, que era día y noche, a cada instante.

Y ese maldito sentimiento no correspondido la estaba sumiendo en una agonía lenta y dolorosa. Matándola en vida.

—No, León —mintió sin poder evitar el resentimiento—. Nosotros, los esclavos, no podemos sentir amor. Nuestras emociones no nos pertenecen.

Él se dio la vuelta y Sahara pudo ver como los ojos del gladiador cambiaban de tonalidad, tornándose más brillantes pero sin alcanzar el tono dorado.

—Te equivocas —la increpó—. Los romanos podrán encadenar nuestro cuerpo, pero jamás nuestro corazón.

La estaba mirando con anhelo. Sin embargo, no osó confundir el significado de esa mirada. Eran las ansias de cubrir el vacío de su corazón, de sanar su interior lo que el britano buscaba. León necesitaba alguien que lo hiciera sentir vivo. Alguien a quien amar. Alguien por quien luchar.

Y esa persona no era ella.

—Debo irme.

Y se alejó presurosa, sin que el britano fuera capaz de comprender tan súbito cambio de humor.

Capítulo 2

Tras un enérgico corretear de pies por el atrio, se escuchó un portazo seguido de un llanto desconsolado.

La vieja Eudocia no se dejó seducir por la pena que atenazaba su corazón y se apostó enérgica tras la puerta atrancada de la habitación de la joven patricia.

—Niña, entra en razón y discúlpate ante tu padre.

—¡No pienso hacerlo!

La escuchó sollozar desde el interior de sus aposentos.

Claudia estaba desconsolada pero, a juicio de Eudocia, debía reponerse. Pocas veces el mundo era justo y la muchacha debía aceptar su destino si quería sobrevivir al valle de lágrimas que era la vida o, visto de otra forma, a la jauría de perros rabiosos en que se había convertido Roma. Así que puso los brazos en jarras y la regañó con energía.

—¡Niña caprichosa! ¡Abre inmediatamente! ¡Suerte tienes de tener un padre tan comprensivo!

Se escuchó otro sollozo tras la puerta y luego la voz quebrada de la joven.

—No, Eudocia, no es comprensivo sino despiadado, pues pretende alejarme de su lado.

La anciana liberta sintió que el corazón se le rompía. Conocía a Claudia desde que apenas era una lactante. Prácticamente la había criado y, con absoluta seguridad, no había nadie en la casa de Lucio Claudio Sexto, a excepción de su propia madre, que lamentara más su partida. Pero la vida era injusta y cruel, y Claudia ya no era una niña. Ya era hora de que asumiera las responsabilidades que conllevaba la madurez. Era vital que dejara de comportarse de forma tan rebelde y consentida porque, de otro modo, el trauma sería más doloroso.

Pero súbitamente apareció la vaporosa silueta de Cornelia en el atrio y Eudocia se vio obligada a contener la siguiente reprimenda. Su ama parecía sorprendida.

—Eudocia —la dulce voz de la señora inundó la estancia—. ¿Qué es todo este alboroto?

Los verdes ojos de Cornelia no la inquirieron con reproche, pero sí con preocupación. Había previsto el disgusto de su hija tras recibir la noticia de su inminente matrimonio, pero la joven no era dada a las rabietas, y en aquel momento Cornelia se sentía alarmada y sorprendida a partes iguales.

—Es su hija, domina. La joven Claudia se niega a desposarse con Cayo Marco Británico. Cuando el domine la ha mandado llamar y ha anunciado su compromiso, la muchachita ha montado en cólera y, sin ningún respeto, ha amenazado con dejarse morir de hambre antes que desposarse con un bárbaro.

La liberta, a pesar de querer aparentar entereza, estaba preocupada y entrelazaba los dedos con nerviosismo.

—¿Un bárbaro? —Cornelia arqueó las cejas para quitarle hierro al asunto—. ¡Qué ocurrencia!

De nuevo, se escuchó la amortiguada voz de Claudia tras la puerta.

—¡Un bárbaro, madre! ¡Un bárbaro britano!

Cornelia posó una mano sobre el hombro de la anciana y dulcemente la despidió.

—Gracias, Eudocia, yo misma me encargaré de este asunto.

Cuando la fiel liberta se fue, resoplando a propósito para mostrar su desacuerdo, Cornelia respiró hondo. Reconocía que, al ser Claudia hija única, su esposo y ella la habían consentido demasiado. Pero era una muchacha inteligente y sensata. Hallaría la forma de hacerla entrar en razón.

—Claudia —susurró con dulzura—, ¿podemos hablar? De mujer a mujer.

Silencio, buena señal. Lo intentó de nuevo.

—Querida, en este lugar corre el aire, ¿vas a permitir que tu madre agarre un resfriado?

Transcurridos unos instantes se abrió la puerta y Cornelia sintió pena al ver las mejillas de su hija, irritadas a causa de las lágrimas que continuaban brotando de sus ojos azul cielo, que en aquel momento brillaban como un lago reflejando la luz del sol. Su flequillo enmarañado caía sobre su frente. Se lo apartó con cuidado y con un pañuelo secó sus lágrimas. No soportaba ver sufrir a su hija, y mucho menos deseaba alejarla de su lado. Pero la decisión ya estaba tomada. Sería comprensiva ante la rabieta, y delicada en sus palabras, pero no cedería ni un ápice y apoyaría a su esposo. Por su seguridad, Claudia debía partir de Roma cuanto antes.

—Querida —dijo, tomándola de la mano e instándola a sentarse en el triclinio—, sabes que eres nuestro más preciado tesoro, ¿verdad?

Tras sorber por la nariz, Claudia derramó otra lágrima.

—Si es así, ¿por qué me entregan a un britano?

Su voz sonó áspera a pesar de que había intentado disimular la desolación que sentía.

Cornelia vio que el recogido de su hija se había echado a perder. Deshizo la maltrecha trenza que hacía poco rodeaba enteramente su cabeza y le soltó el pelo. Tomó un cepillo de cerdas de jabalí engastado en nácar y comenzó a cepillar los suaves y amplios rizos de su hija. Eso siempre las calmaba a las dos.

—Tu melena es hermosa. Cierto que es extremadamente oscura, pero es brillante y abundante. En mi juventud habría vendido mi alma por unos cabellos iguales —Claudia pareció relajarse, y Cornelia continuó hablando con voz sosegada—. Eres exacta a tu padre. Tienes sus mismos ojos, y su fuerza y determinación reflejadas en ellos. Pero, aparte de bella, eres inteligente y hábil. También fuerte y decidida. Sabes lo que te conviene y, como tu padre, posees un gran corazón. ¿Por qué no confías en nuestro buen criterio y afrontas tu destino con valentía y decisión?

Claudia sopesó las palabras de su madre y reconoció a regañadientes que tenía razón. Su padre era bueno y no la entregaría a un mal hombre, sus razones para concederla en matrimonio debían de ser de peso. No obstante, una lágrima surcó de nuevo sus mejillas y expuso abiertamente el verdadero motivo de su pesar:

—Él me aleja de su lado, madre. Y usted también si apoya su decisión. ¿En tan poca estima me tienen?

Cornelia suspiró.

—Cayo Marco no es un bárbaro, querida. Cierto que es provinciano y tan solo un centurión que se encuentra muy por debajo de nuestra posición, pero cuenta con el crédito de Paulino, que goza a su vez del respeto y la confianza de tu padre.

—Pero Britania se encuentra más allá de los Pilares de Hércules. Casi se asoma al fin del mundo. ¿No podían conformarse con Sicilia o Nápoles? Así quizá podríamos vernos de vez en cuando…

Cornelia respiró hondo antes de contestar.

—Confía, hija. Hemos escogido bien.

Claudia no se conformó con esa respuesta. Necesitaba una explicación. Quería saber el motivo. Se volvió y enfrentó la mirada de su madre con los ojos bañados en lágrimas.

—No los comprendo. Me alejan de esta casa, de su amor y protección, obligándome a abandonar la luz de Roma para despacharme hasta los confines del mundo, donde no sé si seré capaz de soportar tanta oscuridad. Dígame por qué, madre. ¡Se lo ruego!

Cornelia tomó la mano de su hija y la acarició. No, tampoco soportaba la idea de alejarse de ella. Pero Claudia debía estar lo más lejos posible de la ira del emperador.

Acarició su rostro y suspiró.

—Eres la muchacha más hermosa que ha visto Roma. ¿Sabes lo que eso significa?

Claudia intentó sin éxito hallar una respuesta en los atormentados ojos de su madre. Finalmente, esta se lo reveló entre sollozos.

—Si Nerón se fija en ti, aunque estés casada en Roma… —apretó su mano y bajó la vista—. Ni tu padre ni yo podremos soportar que…

Claudia pudo ver como los ojos de su madre se empañaban y, tras tomar una bocanada de aire, le secó el rostro y le devolvió el apretón con decisión. Sus padres la amaban y no podía pasar por alto el miedo que sentían por ella.

Lucio Claudio Sexto era un senador de muy buena reputación, emparentado con la familia real. De naturaleza discreta y tolerante, algunos lo tildaban de débil por su suave diplomacia, pero a ojos de muchos era incorruptible, sinónimo de fortaleza y de honradez. Sin embargo, para Claudia, que sentía hacia su padre una ferviente admiración, era uno de los pocos hombres honorables que quedaban en Roma. Estaba bien relacionado y disponía de una gran fortuna, pero no era hombre dado a los excesos, ni tampoco sobresalía por su oposición a Nerón, que a pesar de ser amado por la plebe, era peligroso si se le provocaba. Claudia sabía muy bien que su padre estaba más interesado en su bienestar personal que en acumular gloria, y se conformaba con su buena posición y la seguridad de su familia. Pero también sabía que si esta última corría peligro, sería capaz de todo… hasta de aceptar un mal matrimonio. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo.

Por otra parte, si analizaba el asunto desde el prisma del egoísmo, no solo veía como su posición social se reducía, sino también como quedaban truncados sus sueños más íntimos.

Pero no estaba ciega, ni tampoco era una ingrata, y reconocía haber reaccionado desproporcionadamente. Era consciente del amor que le profesaban sus padres, siempre cariñosos y bondadosos. Y también sabía que, si hubiera habido otra salida, sin duda la habrían elegido.

—Oh, madre… —alzó la vista y miró a los ojos de Cornelia. Suspiró, rendida—. Está bien. Acepto casarme con ese centurión. Pero espero que algún día me revele el verdadero motivo de tan deshonrosa elección.

Cornelia no pasó por alto el reproche, ni mucho menos la petición. Sin embargo se abstuvo de regañarla, la joven estaba en su derecho. Cambió de tema.

—Ahora descansa, es tarde. Mañana a primera hora haré llamar a Elieen para que te haga un bonito peinado. Drusila ha organizado un banquete por la noche.

Claudia quedó sorprendida.

—Pero madre, las fiestas de tía Drusila tienen fama de ser…

—¿Indecentes? —la interrumpió su madre—. Veo que te sobra información. Pero no te apures, ha prometido comportarse. Además, puede que tu prometido asista al banquete.

Claudia sintió que el cuerpo se le inundaba de ansiedad.

—¿Por qué habría de ir sin antes ser presentado en esta casa? —su voz sonó indignada.

—Iba a ser una sorpresa —intentó apaciguarla Cornelia—. Hace seis días envió una misiva tras desembarcar en Ostia, y calculamos que llegará mañana. Pero tu padre tiene que viajar al campo por unos asuntos y yo deseo acompañarlo. No es seguro que asista, pero se lo dejaré dicho a Eudocia por si aparece.

Claudia no pegó ojo en toda la noche, pues Somnus no se dignó a hacer acto de presencia.

Tres días antes

Marco no se atrevió a azuzar a su cansada montura. Hacía demasiado calor y no corría brisa. Miró al cielo y vio la aureola difusa que rodeaba a la luna creciente, cuya escasa luz no llegaba a proyectar sombras definidas de los árboles debido a la intensa calima que cubría el cielo.

Así se sentía él: indefinido. Odiaba abandonar Britania por un asunto tan insustancial. Él era un hombre de acción, ¡por Júpiter! Y además, amaba la tierra que lo había visto nacer. Las frescas noches de verano en las que uno disfrutaba del fuego a la intemperie. La fiereza del océano embistiendo las altas rocas de los acantilados del norte…

Pero sobre todo añoraba a Aisling.

De inmediato recordó sus labios rojos y húmedos, como fresas bañadas por el rocío, y su verga se empinó, obligándolo a revolverse en la silla.

Maldita fuera. ¿Por qué no era capaz de olvidarse de aquella pequeña arpía?

Aisling había sido una esclava del norte de Britania, de la tribu de los pictos, que había sido criada en la casa de su padre tras ser capturada. Gracias a la simpatía de la niña y a la incapacidad de su madre para concebir una hembra, la familia se había encariñado con ella y la había adoptado como hija legítima, proporcionándole educación y colmándola de caprichos. Pero, por Júpiter, siempre había sido indomable.

Pero eso a Marco le fascinaba. Aisling no era como las mujeres romanas. Era valiente, impetuosa, divertida y extremadamente perspicaz. De críos se habían divertido mucho. Gustaban de espantar a las matronas, colocando sapos en sus divanes cuando eran invitadas a cenar a la casa de su padre y, en cuanto tenían oportunidad, se escapaban de la escuela de griego para cazar faisanes en el bosque. Ella era especialmente diestra con el arco y montaba a caballo como una amazona.

Pero sus sentimientos habían cambiado cuando el cuerpo de la joven pelirroja de ojos áureos había empezado a insinuar sugerentes curvas. Aisling seguía haciendo las mismas chiquilladas pero, cuando galopaba, sus pechos llenos brincaban a cada tranco y sus caderas se movían sobre la grupa de su yegua siguiendo el ritmo.

Marco volvió a gruñir. Su erección se estaba volviendo insoportable. ¿Qué demonios estaba haciendo? Él mismo tenía la maldita respuesta. Estaba haciendo exactamente lo contrario a sus deseos, cuando lo que anhelaba era regresar para hacerla su esposa, por mucho que su madre protestara. Pero no podía. ¡Era su hermana adoptiva!

Por ese mismo motivo se hallaba de camino a Roma, para desposarse con una muchacha de alto rango. ¡Escapando de Aisling como un maldito cobarde! No podía negar que eso le convenía. Su futuro suegro era un hombre poderoso y por eso había aceptado sin rechistar venir a por su hija cuando habría resultado menos incómodo que se la enviaran. Al parecer, la joven era muy querida, y sus padres deseaban conocerlo y asegurarse de que estaría bien atendida. No era común que una mujer fuera tan consentida, pero solo podía dar gracias por su buena suerte. Era un buen matrimonio para él, y de paso conocería la capital del imperio.

Pero seguro que era aburrida, caprichosa y consentida… Todo lo contrario a su amada pelirroja…

Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando su caballo resopló, nervioso. Lo detuvo y se concentró en los sonidos de la noche.

Y entonces lo escuchó. Un tronar de cascos se acercaba desde Roma. Tal vez se tratara del maldito correo que colapsaba las vías principales del imperio durante la noche, pero Marco había tomado precauciones y por eso se encontraba en una vía secundaria.

Se apartó del camino, cauteloso, y agarró la empuñadura de su gladius.

Los vio llegar. Eran bandidos, sin lugar a dudas, y eran cuatro. Lo rodearon. Dos de ellos desenvainaron sus espadas y otro lo amenazó con su daga.

—Tira el arma y baja del caballo con las manos donde pueda verlas.

Habló quien parecía el jefe. Un gigante rubio de melena leonada y expresión felina que superaba al resto en altura y corpulencia. Parecía tan seguro de sí mismo que ni se había molestado en desenvainar. No era romano, eso seguro. Sus cabellos dorados cubrían parcialmente un rostro que no pudo ver bien a causa de la oscuridad, pero sí vislumbró en sus ojos un resplandor dorado difícil de pasar por alto. Un brillo que era capaz de helar la sangre. Y que le recordaba a…

Pero no era cuestión de hacerlos esperar más, por lo que dejó de lado sus pensamientos y bajó de su montura sin molestarse en sopesar sus nulas posibilidades de defensa. Viajaba solo y lo superaban en número. Aun así, no pudo evitar pensar que su endiablada pelirroja habría atacado con arrojo.

—No dispongo de nada que pueda interesaros, caballeros—anunció con tono diplomático.

—El cuchillo también —rugió el jefe, interrumpiéndolo.

Tras obedecer su orden, a regañadientes, desenvainó su cuchillo de la pantorrilla y lo arrojó donde todos pudieran verlo.

—Está bien, llevo una pequeña bolsa de áureos y un puñado de sestercios en las alforjas. Coged lo que queráis y dejadme marchar.

El de la melena leonada hizo un sutil gesto y uno de los asaltantes procedió a registrarlo. No tardó demasiado en hallar la bolsa de cuero con las monedas. Se la dio al jefe y este la sopesó, emitiendo un gesto de asentimiento.

En otras circunstancias, León lo habría dejado marchar. Era un asesino, sí. Pero mataba por trabajo, no por placer, y solo si era estrictamente necesario.

Pero ese hombre le resultaba tremendamente familiar. Ese maldito rostro…

Sin apartar su mirada de la del hombre, extrajo una moneda y la palpó. Dirigió la vista hacia el objeto. Mientras intentaba recordar dónde había visto antes esa cara comprobó que los denarios estaban acuñados en Hispania, porque en el reverso aparecía un jinete ibérico.

—Vienes de muy lejos ¿no es cierto?

—De Britania.

León entrecerró los ojos.

—Tu nombre —ordenó.

—¿Quién quiere saberlo?

León desenvainó la espada.

—¡Tu nombre!

Ese rugido, parecido al de un león, dejó helado a Marco.

—Cayo Marco Británico —masculló.

León sintió como todo su cuerpo se tensaba. Su sangre comenzó a bombearle el corazón de forma desquiciante. Ese… ese maldito. Pudo reconocer su rostro. Jamás lo había olvidado.

Se obligó a mantener la calma. Pero debería… Mierda, estaba a punto de cometer una insensatez. Lo que tenía que hacer era degollarlo allí mismo, pero necesitaba saber de su hermana. Necesitaba averiguar qué había sido de ella.

Una palabra salió de sus labios cuando su mente dejó de pensar en las consecuencias.

—¡Prendedlo!

No muy lejos de allí se escuchó el relincho de un caballo inquieto, seguido del turbador aullido de un lobo. Junto a ellos, ocultos tras la espesura del bosque, un par de ojos ambarinos observaban la escena con interés y preocupación.

Capítulo 3

—En mi opinión, esto es absolutamente inapropiado. Estás llegando demasiado lejos.

Raras veces Sahara se escandalizaba, pero ver la impresionante melena del britano esparcida por el suelo casi le provoca un desmayo.

—No será la primera vez ni la última que hago algo inapropiado.

—Pero… Tu precioso cabello… —gimoteó Sahara—. ¿Por qué?

—Exigencias de Drusila. Ha organizado un banquete aprovechando que su esposo se encuentra en la Galia. Pero esta vez viene gente respetable, y desea que el encuentro se realice tras la cena, en la intimidad de su alcoba. Como sabrás, a ella le gusta representar fantasías, y esta vez quiere que me transforme en Marco Antonio.

Sahara arrugó el entrecejo e hizo una mueca. Odiaba a esa mujer. Era viciosa, sociópata y cruel. Y León se arriesgaba a terminar crucificado si Draso descubría que era el principal causante de las infidelidades de su esposa. Por eso mismo obvió hacer cualquier comentario al respecto. No soportaba la idea de que León se acostara con ella, pero peor sería que le sucediera algo malo.

—Míralo por el lado positivo —continuó él—, de esta forma no podrá utilizarla en los banquetes poco respetables.

La joven resopló, indignada. El que los romanos se limpiaran las manos con las cabelleras de los esclavos era una costumbre que detestaba infinitamente. Depositó con cuidado la cena sobre la mesilla y comenzó a barrer los hermosos cabellos de León.

—¿Tu hombro sigue dando problemas? —cambió de tema.

León arrugó el entrecejo al recordar el día en que se había lesionado a causa de una mala caída durante el entrenamiento. Se había dislocado el hombro izquierdo y aún no estaba en condiciones de luchar. Eso truncaba su único objetivo: llegar a ser un liberto.

Obtener la rudis en la arena era la forma más honorable de conseguir la libertad. Pocos gladiadores disfrutaban de tal honor, ya que pocos sobrevivían a más de diez combates, pero él ya había superado doce y, si no hubiera sido por aquella maldita lesión, con total seguridad ya estaría en Britania. Por fortuna, no todo estaba perdido. El médico había hecho un buen trabajo salvando parte de la movilidad del brazo, pero estaba tardando en recuperarse. Por ese motivo hacía casi seis meses que no participaba en los juegos, habiendo tenido que recurrir a métodos más desagradables para obtener ganancias, como vender sus favores a las aburridas esposas de los hombres más acaudalados de la ciudad. Y bien sabían los dioses que no lo soportaba.

Cualquiera lo habría tachado de necio, ya que muchos compañeros disfrutaban con tales menesteres. Pero León prefería luchar en la arena. Ansiaba obtener su libertad por medio del honor, y también porque la concedía el emperador, y eso no admitía juicio ni discusión. Por otra parte, su amo, Vitelo, estaba encantado con las ganancias adquiridas. Las damas pagaban considerables sumas y alquilarlo en una orgía privada era todavía más costoso. Pero León sabía que tales ingresos eran un arma de doble filo. Su precio actualmente era de veinte mil sestercios, y no sabía si podría convencer al lanista para obtener un peculio, pues por el momento le era más rentable como esclavo. Además, si Vitelo se daba cuenta de tal deseo, jamás le concedería la libertad, ni siquiera pagando el doble de su valor. Sabía que, por mucho que aumentara las arcas del amo, su única salida era la arena. Se encontraba en un laberinto sin salida.

Al ver que León no respondía, Sahara volvió a cambiar de tema.

—He traído la toga, aunque debería ser Drusila quien la portara. Solo las putas lo hacen.

León se abstuvo de animar a Sahara al respecto y, en silencio, se levantó y extendió los brazos para que ella se la pusiera, pues la prenda era demasiado amplia y pesada para que él solo pudiera manejarla.

—Puedo esperar a que termines de cenar —sugirió la esclava.

—No tengo hambre.

Sobre la blanca túnica que portaba, Sahara, ceremoniosa, procedió colocando un extremo de la larga tela sobre su brazo izquierdo a la altura del codo.

—Posee dos franjas púrpura —apreció, palpando con los dedos la suavidad de la tela—. ¿De dónde habrá sacado el amo semejante prenda?

—La ha enviado Drusila, debe ser de su esposo —respondió León mientras se agachaba ligeramente para facilitarle el trabajo a Sahara, que en aquel instante hacía malabarismos para rodear su cuerpo con aquella tela tan larga y pesada.

—Por fortuna, no es una toga triunphalis. Habría sido excesivo, ¿no crees? Aun así, si te descubren llevando esto en plena calle, pueden denunciarte.

—Podría haber sido peor. Si a Drusila se le hubiera ocurrido que yo representara a Aníbal, en lugar de un carruaje me habría enviado un elefante.

Sahara rio ante la ocurrencia.

Cuando logró envolver su enorme cuerpo con la toga y colocarle el otro extremo sobre su hombro izquierdo, se alejó varios pasos para admirarlo. Lucía magnífico. Ciertamente, parecía un romano de verdad. Aunque bastante más alto y rubio.

—Dicen que Marco Antonio era agraciado, pero dudo que te superara en belleza y apostura.

León emitió un gruñido de desacuerdo y, sin mediar palabra, abandonó la estancia. El carruaje estaba esperando y Drusila no era mujer que gustara de demoras.

En casa de Drusila

Claudia se sentía en casa de tía Drusila como se sienten las fieras en la arena del anfiteatro: fuera de su hábitat natural. Sin embargo no demostró aprensión ni ningún sentimiento parecido. Mantuvo constantemente un porte magnífico, una sonrisa espléndida, y no se separó de su tía ni un solo instante. No obstante, interiormente pagó las consecuencias. Drusila, a su juicio, no dejó en ningún momento de soltar comentarios inapropiados a sus invitados, sin importarle la presencia de una inocente virgen. Bueno, lo de inocente ya era cuestionable porque, gracias a su tía, hacía varias horas que había perdido mentalmente la inocencia.

Aunque debía reconocerle una cosa. Aunque a costa de las abarrotadas arcas de su esposo, la hermana de su madre había logrado que sus banquetes fueran célebres por su fastuosidad, logrando consolidar su status en Roma. De hecho, gracias a eso, en una ocasión había honrado la casa de su esposo el mismísimo Nerón quien, tras presentarse por sorpresa y halagando su buen hacer en cuanto a la organización y la exquisitez de los manjares, le había dado todavía más prestigio a sus veladas.

La de esa noche no fue una excepción, y más de un comensal llegó a solicitar la pluma de avestruz para no perderse ningún manjar.

Habían transcurrido ya cinco horas y, durante este tiempo, por la mesa principal habían pasado infinidad de platos hermosamente decorados con oro y piedras preciosas. Claudia, aunque apenas probó bocado, tuvo que elogiar mentalmente el buen gusto de la anfitriona, que había inspeccionado la decoración de cada uno de ellos. Lo que más llamó su atención fue la presentación del manjar principal. Sobre una escultura en mármol, representando a un brioso garañón al galope, cargando unas alforjas de bronce de Corinto que contenían aceitunas y nueces bañadas en miel a modo de entrantes, se hallaba el resto de las elaboradas viandas. Sobre el lomo, y presentado en bandejas de cristal, infinidad de carnes variadas, bañadas en todo tipo de creativas salsas y asadas en parrillas de plata, hicieron las delicias de los convidados. Cuando se hubieron retirado los platos fuertes se sirvió el postre en platos de oro. Mezclados con perlas de Sicilia y piedras preciosas había todo tipo de pasteles, caracoles, pasas, castañas y, para finalizar, manzanas.

Pero solo cuando llegó el muslum, el vino caliente mezclado con miel y hierbas aromáticas, Claudia se permitió un gesto de cansancio. Cerró los ojos y se llevó los dedos a las sienes, masajeándolas.

Su tía, que ya estaba ligeramente embriagada, intervino.

—Querida, ¿estás acaso decaída por la ausencia de tu prometido?

En otras circunstancias Claudia se habría ofendido por semejante falta de delicadeza. Era evidente el plantón de ese britano. Pero solo pudo sentirse aliviada, pues no le apetecía en absoluto conocerlo.

Se incorporó ligeramente sobre el triclinio y sonrió de la forma más encantadora que supo.

—En absoluto, tía. Estoy convencida de que Cayo Marco se ha ausentado por causas de fuerza mayor. Y mejor así, pues considero más conveniente ser presentada en la casa de mi padre. Lo que sucede es que, a estas alturas de la velada, no es apropiado para una doncella asistir a lo que Baco, por mediación del vino, pueda obligar a hacer a la gente decente. Así que, si me disculpa, me retiraré a descansar.

Drusila, que al encontrarse ligeramente embriagada no captó la sutileza de la última frase de su sobrina, dibujó en sus labios una sonrisa condescendiente.

—Por supuesto, querida.

Y dejó marchar a Claudia, que quedaría bajo su custodia esa noche, y sería alojada en uno de los cubiculums principales.

Cuando la joven hubo marchado, tomó una copa de vino escanciada por un hermoso esclavo de piel de ébano y brindó mentalmente por el placer que Príapo estaba a punto de proporcionarle esa misma noche. Una sensual velada con el falo más ardiente de toda Roma.