Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gerth Medien

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

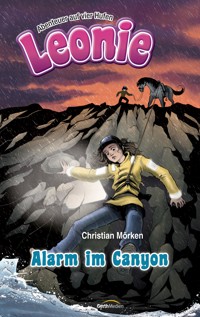

- Serie: Leonie - Abenteuer auf vier Hufen

- Sprache: Deutsch

Leonies Freundin Grace fährt mit ihren Eltern auf eine Gemeindefreizeit in den Canyon und Leonie beschließt, bei den Pferden im Stall zu übernachten. Doch in der Nacht bricht unvermittelt ein Unwetter los und der Damm bricht. Grace und ihre Familie sind in höchster Gefahr! Leonie und Tiffy zögern keine Sekunde und reiten sofort los, um zu helfen. Aber warum konnte der Damm überhaupt brechen? Leonie wird das Gefühl nicht los, das hier etwas nicht stimmt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 89

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über den Autor

Christian Mörken arbeitete nach seinem Studium zunächst für Künstler in der Musikbranche wie Herbert Grönemeyer, Sarah Brightman, Chris Rea und Jan Delay. Dann zog es ihn in die Verlagswelt. Seit vielen Jahren arbeitet er als Redakteur, Autor und Texter, aber auch als Dozent für Marketing. Mit seiner Familie lebt er in Süddeutschland.

Inhalt

Prolog

Kapitel EINS

Kapitel ZWEI

Kapitel DREI

Kapitel VIER

Kapitel FÜNF

Kapitel SECHS

Kapitel SIEBEN

Kapitel ACHT

Kapitel NEUN

Kapitel ZEHN

Impressum

Prolog

Hell funkelten die Sterne am tiefschwarzen Nachthimmel. Ein leichter Wind wehte über das Land und ließ die Grashalme am Feldweg hin- und herschwanken. Weit entfernt leuchtete das schwache Licht einer Straßenlaterne und in der Ferne bellte ein Hund. Ansonsten rührte sich nichts – bis auf einmal zwei gelbe Lichtkegel auf dem Feldweg auftauchten. Langsam kam der Wagen über den sanften Hügel gefahren. Kleine Eidechsen und anderes Getier flohen in den Schutz des Grases. Für einen kurzen Augenblick tauchten die Scheinwerfer einen knöchrigen Baum in gleißendes Licht und ließen ihn gespenstische Schatten über den Feldweg werfen. Dann erstarb der Motor und das Licht wurde ausgeschaltet. Mit einem leichten Quietschen öffnete sich die Fahrertür des Wagens. Im nächsten Moment stieg ein kleiner, hagerer Mann mit einem stoppeligen, dunklen Bart aus. Er trug ein kariertes Hemd, Jeans und Cowboystiefel und auf seinem Kopf prangte ein großkrempiger Hut. Der Mann sah sich nervös um. Dann ließ er die Tür des Jeeps vorsichtig zufallen. Langsam ging er um den Wagen herum und öffnete die Heckklappe. Es schepperte metallisch, als er eine Schaufel und eine Hacke hervorzog und auf den Boden fallen ließ.

„Mist!“, presste der Mann hervor und bückte sich, um die Hacke wieder aufzuheben. Dann griff er sich ein langes Seil aus dem Kofferraum und einen kleinen, prall gefüllten Rucksack. Als Letztes nahm er eine große Stabtaschenlampe und ließ dann die Heckklappe ebenfalls vorsichtig zufallen.

„Bloß keinen Lärm machen“, sagte er zu sich selbst und hielt für einen Moment inne. Langsam ließ er seinen Blick umherschweifen, bevor er sich auf den Weg machte. Leicht gebückt stapfte er zügig querfeldein durch das kniehohe Gras. Auf das Zirpen der Grillen achtete er nicht. Auch das nervöse Wiehern eines Pferdes in der Nähe ließ ihn nicht innehalten. Den Blick nach vorn gerichtet eilte er schnurstracks weiter. Nach einigen Hundert Metern erhob sich langsam ein dunkler Schatten vom Boden. Eine schwarze Mauer reichte mannshoch über die Grashalme. Je näher der Mann dem Schatten kam, desto lauter war ein Rauschen zu hören. Der Mann verlangsamte seinen Gang. Er holte die Taschenlampe hervor und schaltete sie ein. Er ließ den weißgelben Lichtkegel langsam über den Boden wandern. Und dann sah er den Rand. Dort wo das Gras aufhörte zu wachsen, öffnete sich der Abgrund. Der Mann machte noch zwei Schritte nach vorn und hockte sich dann hin. Der Lichtstrahl der Taschenlampe reichte nicht weit genug, aber jetzt war das Rauschen des Wassers so laut, dass er wusste, wo er war. Für einen Moment verharrte der Mann an seiner Stelle. Immer wieder tauchte weiße Gischt im Schein seiner Lampe auf. Dann wandte er seinen Blick nach links und leuchtete ebenfalls in diese Richtung. Nun erschien das Grau der gewaltigen Staumauer im Schein seiner Taschenlampe. Konzentriert ließ er den Lichtkegel über das gewaltige Bauwerk gleiten. Links, am Rand des Staudamms, befand sich eine schmale, eiserne Leiter. Dorthin wandte sich der Mann jetzt. Gebückt huschte er die nicht einmal hundert Meter auf den Damm zu. Je näher er kam, desto lauter wurde das Rauschen des Wassers. Dann erreichte er den Einstieg zur Leiter. Der Mann schaltete die Taschenlampe aus und ließ sie in die Seitentasche seines Rucksacks gleiten. Dann warf er sich das Seil über die Schulter. Als Nächstes griff er nach der obersten Sprosse der Leiter und stellte dann seinen rechten Fuß auf eine tiefere Sprosse. Für einen Moment verharrte er. Sein Blick fiel nach unten. Obwohl er ohne Taschenlampe kaum noch etwas sehen konnte, wusste er, was ihn dort erwartete. Es ging hier mindestens fünfzig Meter in die Tiefe und da unten befand sich ein wilder Strudel des herabstürzenden Wassers. Doch all das war nichts im Vergleich zu dem, was hier bald geschehen würde. Ein kurzes Lächeln huschte über das Gesicht des Mannes. Dann begann er, die Leiter langsam hinunterzusteigen.

Kapitel EINS

„Uuuuahhh …!“, gähnte Leonie und streckte sich kurz. Die Strahlen der Morgensonne kitzelten sie an der Nase. Seicht wehte der noch warme Herbstwind durch das Fenster und ließ die weiße Gardine tanzen. Noch zweimal drehte Leonie sich um, aber vergeblich – sie war wach. Mit halb geschlossenen Augen fiel ihr Blick auf den Wecker auf ihrem Nachttisch.

Halb acht! Wie konnte ihr das passieren? Es war Samstag! Wieso musste sie an ihrem freien Tag so früh aufwachen? An den verschiedenen Zeitzonen konnte es nicht liegen. Dafür war sie mittlerweile zu lange in den USA. Leonie überlegte kurz. Es stimmte, sie waren mittlerweile schon zehn Wochen hier im Green Valley.

Sie schwang die Beine aus dem Bett und schlurfte ins Bad. Einen Moment später schlenderte sie die Treppe ins Erdgeschoss hinunter. In der Küche hörte sie bereits ihre Mutter.

„Guten Morgen!“, begrüßte ihre Mutter sie erfreut, als Leonie in die Küche kam.

„Morgen, Mama“, sagte Leonie und ließ sich verschlafen auf einen der Stühle fallen.

„Möchtest du schon etwas frühstücken?“, fragte ihre Mutter, die gerade vor dem geöffneten Kühlschrank stand. Leonie schüttelte den Kopf. Sie hatte direkt nach dem Aufstehen noch keinen Hunger. Leonies Mutter schloss den Kühlschrank wieder und stellte Butter, Marmeladen und Käse auf den Tisch. Dann wandte sie sich dem Geschirrschrank zu.

„Ich glaube, das wird ein richtig schöner Tag heute“, sagte ihre Mutter, während sie einen kurzen Blick aus dem Fenster warf. Auch Leonie blickte nach draußen.

„Ich weiß nicht, wie es dir geht …“, begann ihre Mutter, während sie die Teller auf den Tisch stellte. „Aber ich fange schon an, mich hier zu Hause zu fühlen.“ Leonie nickte. Es ging ihr genauso. Es klang zwar seltsam, aber sie fühlte sich kaum noch fremd hier. Alles schien mittlerweile vertraut. Sie erinnerte sich noch gut an die Situation, damals in der Küche in Deutschland, als ihre Eltern vom Auswandern sprachen. Leonie war außer sich vor Wut gewesen. Sie wollte weder aus Deutschland weg noch ihre Freundinnen verlassen müssen. Und ganz besonders wollte sie bei Abademo, ihrem Pflegepferd, bleiben. Aber sie hatte keine Wahl gehabt. Ihr Vater hatte in Deutschland als Tierarzt immer weniger Arbeit gehabt. Deshalb hatte er sich in Kalifornien auf der Green Valley Ranch beworben. Dr. Hamilton, der Besitzer der Farm, züchtete hier Appaloosas, die bunt gescheckten Indianerpferde. Leonies Vater hatte die Stelle bekommen und so waren sie im Sommer gleich zu Beginn der Schulferien ausgewandert. Allerdings dachte Leonie noch immer an ihre Freundinnen in Deutschland und natürlich an Abademo.

„Ja, ich fühle mich auch zu Hause“, sagte Leonie nun und griff nach der Packung mit dem Orangensaft. „Nur Abademo vermisse ich noch manchmal.“

Ihre Mutter wandte sich ihr zu und nickte. „Das kann ich gut verstehen. Er war schon ein besonderes Pferd. Nicht so lebendig wie Silver Cloud, aber besonders.“

„Das ist er!“, sagte Leonie und trank einen Schluck Orangensaft. „Wer sich jetzt wohl um ihn kümmert?“

„Regina hat bestimmt jemanden gefunden“, antwortete ihre Mutter und ließ ein Stück Butter in die Pfanne gleiten. Es würde Pfannkuchen zum Frühstück geben. Darauf freute Leonie sich schon. Es war ihr Lieblingsfrühstück. In den ersten Wochen in den USA hatte ihre Mutter oft Pfannkuchen gemacht. Sie sollten Leonie über ihr Heimweh hinweghelfen. Mittlerweile hatte die Sehnsucht nach Deutschland aber schon merklich nachgelassen. Der Hauptgrund dafür waren Grace und Tiffy, Leonies Freundinnen. Grace hatte Leonie gleich am ersten Tag im Green Valley kennengelernt. Sie war am Morgen in den Stall von Dr. Hamilton gekommen, um nach einem kranken Pferd zu schauen. Die beiden Mädchen verstanden sich auf Anhieb. Sie mochten beide Pferde. Nein – sie liebten sie. Grace kam fast jeden Tag auf die Ranch und half mit, die Pferde zu versorgen, wenn sie nicht gerade in ihrer Gemeinde war. Grace glaubte an Gott und sprach oft über ihn. Am Anfang wusste Leonie nicht so recht, wie sie darauf reagieren sollte. Über Gott hatte sie sich vorher kaum Gedanken gemacht. Ja, sie waren an Weihnachten oder Ostern in die Kirche gegangen und Leonie war auch getauft worden. Aber der Glaube hatte in ihrem Leben ansonsten fast keine Rolle gespielt. Doch Leonie merkte, dass die Gespräche mit Grace sie immer wieder zum Nachdenken brachten. Wie mochte das wohl sein, wenn Gott wirklich Teil ihres Lebens wäre? Leonie musste zugeben, dass sie Grace dafür bewunderte, wie sie Kraft aus ihrem Glauben zog. Und so war es schon zweimal passiert, dass Leonie abends im Bett gelegen und vor dem Einschlafen noch gebetet hatte. Sie wusste nicht genau, was es war, aber sie hatte sich dabei sehr gut gefühlt. Es war schön, die eigenen Sorgen und Gedanken mit Gott zu teilen. Wenn er sie sah und wusste, wie es ihr ging, dann war er auch irgendwie an ihrer Seite – auch wenn sie ihn nicht sehen konnte.

Tiffy war ganz anders als Grace. Ihre struppigen, blonden Haare standen oft weit ab vom Kopf und Tiffy mochte lieber praktische Kleidung. Meist sah man sie in Jeans und T-Shirt. Dazu trug sie ein Paar ausgelatschte Turnschuhe, die so bequem waren, dass sie unter keinen Umständen neue haben wollte. Aber was Tiffy am meisten von Grace und Leonie unterschied, war die Tatsache, dass Tiffy Pferde eigentlich nicht ausstehen konnte. Daraus machte sie auch kein Geheimnis. Immer, wenn Leonie und Grace sich darüber unterhielten, was es gerade im Stall Neues gab oder was mit den Pferden los war, rollte Tiffy nur mit den Augen. Sie verbrachte ihre Tage lieber in dem alten Wohnwagen in ihrem Garten. Dort hatte sie sich ein zweites Zimmer eingerichtet und saß am Nachmittag gerne mit ihrem Laptop an dem alten Esstisch. Manchmal übernachtete Tiffy auch in dem Wagen. Es war wie Camping im eigenen Garten. Tiffys Vater besaß eine kleine Tankstelle am Ortsausgang und musste viel arbeiten. Deshalb war Tiffy häufig allein. So kam es, dass die drei Mädchen sich meistens bei Tiffy im Wohnwagen trafen. Leonie mochte die Atmosphäre dort. Es lagen viele Kissen herum und Tiffy hatte zwei Ketten mit Lampions aufgehängt, um gemütlicheres Licht zu haben. Außerdem gab es einen Kühlschrank, der immer gut mit Limonade und Eis gefüllt war. Oft waren die Mädchen im Wohnwagen so sehr in ihre Gespräche vertieft, dass sie die Zeit vergaßen. Dann musste Leonie sich beeilen, um noch vor dem Abendbrot zur Ranch herauszukommen.