Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

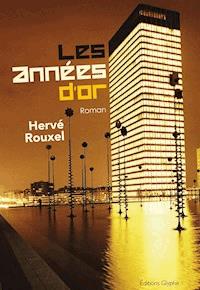

- Herausgeber: Éditions Glyphe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Peut-on travailler sans espoir et vivre sans amour ?

« Capital retraite ! Comme s’il s’agissait d’un trésor… Comme si la retraite était le début d’une nouvelle vie, qu’il fallait en mettre de côté pour être bien certain de pouvoir encore s’offrir des entrées en discothèque… On nous prend vraiment pour ce qu’on est ! Passé soixante tickets il n’y a plus rien à espérer, nos forces et nos espérances se sont évanouies dans quarante balais de labeur, on n’est plus qu’une serpillière mal essorée, juste quelques traces d’humidité pour dire que ce n’est pas tout à fait fini, c’est la décrépitude qui commence, et les maladies, pas les petits bobos bien sûr, cette fois c’est du sérieux, du cardio-vasculaire, du cancer et tout le tintouin, de la pathologie lourde, celle qui vous traîne jusqu’au bout du voyage… »

Jeune cadre pas dynamique cherche amour impossible et argent facile. Apprécie sexe et oisiveté, déteste travail et transports en commun. Existence plutôt morne, mais gros potentiel : prépare transfert inégal de fonds…

Un roman qui met en scène des personnages hauts en couleur et qui propose une vision décalée du bonheur...

EXTRAIT

J’en suis. Je n’arriverai sans doute jamais à m’en persuader tout à fait, mais pourtant c’est aussi vrai que vrai : je suis cadre, ingénieur, et tout ce qui va avec. D’ailleurs, c’est sur ce dernier point qu’il y a malentendu : l’ennui ne devait pas faire partie du paquet cadeau. Comment se fait-il qu’une pareille erreur ait pu avoir lieu ? Il m’arrive de revoir mes camarades de promotion, ils n’ont pas l’air de s’ennuyer. D’ailleurs la plupart finissent leurs journées à des heures tardives. Aucun d’entre eux ne parle d’heures supplémentaires… C’est à croire que je suis le seul jobard à ne pas en faire.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Hervé Rouxel a longtemps travaillé dans le secteur bancaire et le domaine informatique. Il écrit des nouvelles et des récits dans la revue

Ironie - Interrogation critique et ludique.

À 39 ans, il signe son premier roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 498

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ne travaillez jamais.

Guy Debord

Kitauto

JE LES REGARDE S’ENGOUFFRER DANS LA BOUCHE, et je suis horrifié. Ils vont au turbin, quoi de plus naturel ? Je les regarde encore, et une envie pressante me tiraille l’intestin. Je n’aime pas crotter dans les endroits publics, on n’y trouve pas ses aises. D’autant que chez Bachir, les commodités sont spartiates. Il nous emmerde, Bachir, il s’imagine que tenir un troquet, c’est comme tenir le crachoir. Il discute des barrages routiers avec chaque client, et mon café n’arrive pas ! De toute façon, barrages ou pas, l’essence coûtera toujours la peau des fesses, c’est du luxe de rouler, ceux qui n’ont pas de quoi iront à pied…

Ça y est, la situation se débloque : petite cuillère, sucre, je pose la tasse sur la soucoupe, « les taxes sont trop chères, le gouvernement ne se rend pas compte », j’avance vers l’autre bout du comptoir, « même le diesel est hors de prix », encore quelques pas, et vas-y : « voilà, jeune homme… » Merci, merci bien, vieux con : insupportables ces fiers-à-bras qui pissent du « jeune homme » de l’air de dire « mon petit, quand tu en auras vu autant que moi »… À trente ans, on n’est plus un jeune homme, hier peut-être, du temps de papa, mais aujourd’hui, tout va si vite : la tonsure au sommet du crâne, les cheveux gris, le stress, les rides, la toux du matin, la fatigue du soir… Il n’y a plus le temps d’être jeune, plus tard, peut-être, quand on aura des sous. En attendant, il faut gratter, amasser, thésauriser, et puis prévoir, calculer, sans faire de faux pas avec ça, parce que la vie est courte, alors forcément, éviter de s’égarer, prendre les chemins les plus rapides, bien savoir où l’on va… La jeunesse, en voilà du luxe qu’il faudrait taxer sévèrement : allez, roulez jeunesse, roulez tant qu’il y a de l’essence !

Pas bon son café, je préférerais bien le boire en face, Aux Cadrans, seulement je ne verrais rien. J’ai besoin de les voir. Ça me met en retard, mais tant pis : c’est physiologique, il me faut ça. Ils sont là, tous les matins, les mêmes, à peu de chose près, j’en reconnais quelques-uns, la plupart sont des inconnus. Ils avancent, rapidement pour le plus grand nombre, et puis, les marches, et alors ils disparaissent. D’autres arrivent, et d’autres encore… Des hommes en costume cravate ou en bleu de travail, des gamins avec leur cartable, des étudiants, laborieux, car les autres ne sont pas encore levés, des femmes… Les femmes attirent particulièrement mon attention. Je ne sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, c’est l’homme qui est associé à l’idée de travail. C’est parfaitement déplacé de faire ce genre de rapprochement, mais à chaque fois que je vois une femme approcher de la bouche de métro, j’imagine qu’elle va rejoindre un amant, qu’elle se hâte à un rendez-vous galant, d’autres bêtises, que sais-je… Les hommes font une tête en descendant, qui n’incite pas à leur prêter de desseins identiques. Pourquoi les femmes sont-elles belles, le matin, en partant travailler, s’en allant, comme les autres, dissiper leurs forces à des tâches stupides, gâcher des heures qui ne reviendront jamais ?

J’ai l’habitude de m’arrêter là chaque matin, le temps d’avaler un café, de réfléchir quelques instants. J’observe le défilé incessant du labeur en marche, j’ai le sentiment de ne pas en faire partie, et pourtant tout à l’heure, le passe Navigo dans une main, ma sacoche sous le bras, un pas devant l’autre, et tout ne sera plus qu’enchaînement des choses, répétition banale, succession d’actes mécaniques et automatismes routiniers…

Je n’étais pas destiné à connaître l’ennui. Il s’agissait, paraît-il, d’une question de niveau d’études. Le monde était simplement divisé en deux : les diplômés des Grandes Écoles, et les autres. Les tâches exécutives, répétitives et rébarbatives étaient réservées à ces derniers : les subalternes. Quant à nous, l’élite, des fonctions plus nobles, plus valorisantes, plus passionnantes nous tendaient les bras. Pendant que les uns iront pointer, de peur de faire une heure de trop, jusqu’à l’âge béni de la retraite, les autres dépenseront leur temps sans compter, sans se douter qu’il existe une retraite, sans savoir même qu’ils travaillent, puisque pour nous, ce mot ne devra jamais avoir aucune signification : nous parlerons, comme on nous a appris à le faire, d’épanouissement personnel, de réalisation de soi… Les cadres feront une carrière, les pions feront leur nombre d’heures.

Cadre. Voilà la ligne jaune qui sépare les deux camps. J’entends mon père prononcer des phrases, des phrases incompréhensibles, au milieu de la soupe et des autres aliments, avec ce mot qui se détachait parmi les autres, qui était dit sans animosité, ni amertume, sans rancœur, ni rancune. Un mot qui, par sa fréquence anormale dans la conversation du soir, avait attiré mon attention bien avant que je n’en saisisse réellement le sens. Cadre signifie encadrer, c’est-à-dire commander. Ceux qui sont cadres dirigent ceux qui ne le sont pas, ça ne va pas plus loin. Seulement, après tout ça, il y a la lutte des classes, la gauche, la droite, les syndiqués et les représentants du patronat, les cols blancs et les cols bleus, les troufions et les juteux, c’est aussi catégorique qu’entre blanc et noir, aussi définitif qu’un coup de trique derrière la nuque.

J’en suis. Je n’arriverai sans doute jamais à m’en persuader tout à fait, mais pourtant c’est aussi vrai que vrai : je suis cadre, ingénieur, et tout ce qui va avec. D’ailleurs, c’est sur ce dernier point qu’il y a malentendu : l’ennui ne devait pas faire partie du paquet cadeau. Comment se fait-il qu’une pareille erreur ait pu avoir lieu ? Il m’arrive de revoir mes camarades de promotion, ils n’ont pas l’air de s’ennuyer. D’ailleurs la plupart finissent leurs journées à des heures tardives. Aucun d’entre eux ne parle d’heures supplémentaires… C’est à croire que je suis le seul jobard à ne pas en faire. L’autre soir, j’ai revu Pierre Lenormand, bien par hasard du reste, à une correspondance. Nous avons discuté, et même rigolé, parce que Lenormand était un boute-en-train réputé, et un tire-au-flanc reconnu, il s’en était fallu d’un cheveu qu’il ne rate son examen… Et puis il s’est mis à parler de son travail, un projet plein d’intérêt, me disait-il, une expérience unique, sur laquelle il comptait bien capitaliser, pour rebondir, il va de soi… Il me racontait tout cela avec une telle exaltation que j’en étais stupéfait ! Ce pitre qui, quelques années plus tôt, imitait le cri du babouin dans l’espoir de faire rire ses camarades de classe, était en train de me cracher du bilan comptable avec une assurance de ministre, et de m’expliquer que l’entreprise d’aujourd’hui manquait d’audace, et pour finir, qu’il aimerait bien être plusieurs à la fois pour pouvoir abattre toute la somme de travail qui l’attendait… Plusieurs à la fois… Des singes comme celui-là, c’était bien assez d’en avoir un en face de soi ! Et il n’en finissait plus de dégueuler ses saletés, sans même comprendre que je n’y prêtais aucun intérêt… L’intarissable était même allé jusqu’à me raconter une de ses journées, dans le menu détail. L’enthousiasme dont il faisait preuve était tout simplement obscène ! Pour me débarrasser de ce fâcheux, j’avais été obligé de prétexter un rendez-vous. Comment ce type avait-il pu devenir comme ça ?

Question d’intégration, probablement. La plupart de mes camarades devaient attendre ce moment avec impatience : rejoindre une entreprise. La famille est la première famille, et puis il y a l’école, la caserne, et l’entreprise ! On passe de l’une à l’autre, l’important est de ne jamais être orphelin… Pourquoi ai-je le sentiment d’avoir raté la dernière étape ?

Au début, pourtant, ça ne s’était pas si mal passé. Le secteur informatique connaissait une telle pénurie que les embauches se faisaient avant même que les candidats n’aient leur diplôme. Le dernier trimestre avait été ponctué par le ballet incessant des chasseurs de tête, qui venaient jusque dans les amphithéâtres nous distribuer des brochures et des cartes de visite. J’avais le sentiment d’être fort, indispensable, promis à un ciel sans nuages… J’avais dit oui à une petite société de services qui proposait des salaires attrayants, promettait des ascensions rapides. Les premières paies, l’opulence, les premiers costumes, l’élégance, et puis le déménagement, l’indépendance… Tout ça s’était fait comme dans un rêve, un enchantement. Le charme des vies qui commencent est unique, ça n’arrive qu’une fois.

Durant les deux premières années, j’avais été placé en clientèle, chez un fabricant de pièces détachées automobiles. Dans cette société, le service informatique était un véritable bordel. Plus tard, je devais comprendre que c’est l’informatique tout entière qui est un foutoir sans nom. Le directeur avait dans l’idée de refondre complètement la gestion des stocks : nous étions une équipe de cinq personnes en charge de la réalisation de ce projet. Pour cette société qui connaissait une phase d’expansion importante, la maîtrise des flux tendus était un élément crucial. Nous étions donc traités comme des rois, le directeur lui-même passait nous féliciter chaque matin, persuadé de voir s’accomplir, devant ses yeux, un miracle dont il escomptait des retombées financières conséquentes. Cet ancien mécanicien, qui n’avait jamais touché un clavier de sa vie, était loin de se douter que l’entreprise qu’il avait fondée était en train de vivre ses dernières heures.

Je garde un agréable souvenir de cette première mission. Ma part de responsabilités était suffisamment réduite pour me permettre de ne pas penser à mon travail. J’arrivais tard, pissais quelques pages de code, repartais tôt. Je dînais souvent à l’extérieur, dans des bars bondés, ou des pubs à la mode. Cela me donnait l’occasion de faire des rencontres, et quelquefois je passais le reste de la nuit avec une femme, chez moi, ou bien chez elle… Ces aventures éparses me remplissaient de joie, une joie niaise, stupide, comme le sont toutes les vraies joies. Lorsque je montais les escaliers, serrant un corps contre le mien, j’avais le cœur léger. La baise est une chose comme une autre, c’est avoir le cœur léger qui est important. Pour un homme comme moi, qui ne suis ni beau ni vilain, l’explication de ces succès faciles tenait en un mot : insouciant. Ceux qui le sont rayonnent au milieu de la foule, les autres n’existent pas. L’insouciance m’a quitté, sans que je puisse l’expliquer. Dès lors, mes rapports amoureux se sont espacés, je prenais des douches froides, les rares fois où j’osais me jeter à l’eau. Moi qui reluquais effrontément toutes les paires de jambes nues, je n’arrivais plus à regarder les femmes en face, de peur que mes intentions charnelles ne soient démasquées. L’amour prenait une dimension cérébrale, entre le corps de l’autre et le mien, il y avait à présent un obstacle, qui ne disparaîtrait jamais : la réflexion… Celle qui prévient les hardiesses, qui étouffe les audaces, qui fait que chaque mouvement spontané devient un geste calculé, chaque parole en l’air devient une promesse ou un mensonge… J’identifie cette modification comme la seule preuve indiscutable du passage à l’âge adulte.

À la fin de la première année, la situation s’était déjà considérablement dégradée chez Kitauto. Le projet accumulait les retards, le budget venait d’être revu à la hausse pour la troisième fois. La mise en production était prévue pour Pâques. Ce qui n’allait pas, c’était la conception : le schéma de la base de données était inconsistant, ce qui la rendait inexploitable. Seulement, l’architecte était un homme beaucoup trop fier pour reconnaître qu’il s’était trompé. Les trois semaines qui nous restaient auraient été suffisantes pour rendre cohérent l’ensemble, mais le schéma resta en l’état. À Pâques, l’affaire se précipita. L’architecte, cette fois-ci, fit une bourde monumentale : au lieu de conserver les deux systèmes d’informations, le temps nécessaire pour valider le nôtre, il décida tout simplement de remplacer l’ancien par le nouveau, au seul motif d’économiser de la volumétrie… Il s’interdisait, de la sorte, toute possibilité de retour en arrière !

Quelques jours après la bascule, le directeur déboucha le champagne : il n’y avait pas eu d’incident, et il venait de signer une énorme commande. En quelques jours, des hordes d’intérimaires avaient envahi l’usine. Et puis la base a crashé une première fois, foutant une pagaille infernale dans le carnet de commandes. Nous avons réparé. Ça a recommencé, une fois, puis une autre, et puis ça n’a plus cessé… Chaque matin, le directeur passait dans notre bureau pour injurier l’architecte, les deux hommes se crachaient littéralement au visage. Sur le quai d’embarquement, les palettes de pièces détachées formaient une véritable montagne. Les bons de livraison n’étaient pas imprimés ; ceux qui, par miracle, l’avaient été, étaient incomplets dans le meilleur des cas, truffés d’erreurs pour la plupart. L’architecte démissionna. Celui qui lui succéda était un homme calme, consciencieux et fumeur. Il remplissait chaque jour deux pleins cendriers de Gauloises. Il a fait ça pendant quinze jours, et puis il s’est mis en arrêt maladie : on ne l’a jamais plus revu. Un autre gus a pris sa place, mais il n’est resté que quelques heures, juste le temps nécessaire pour comprendre que le dossier était complètement pourri : « Cela dépasse mes compétences », a-t-il lâché, puis il s’est évaporé.

Il y a eu encore un audit, et un autre type, une sorte de spécialiste des cas désespérés. L’auditeur a rendu un rapport cinglant, l’expert a proposé un plan de sauvetage qui coûtait bonbon, le boss a déposé le bilan. Le dernier jour, il est passé nous voir, il nous a observés longuement, tentant de comprendre quel genre de mecs on pouvait être. On devait avoir l’air drôlement cloche avec nos costards super 100, nos cravates à fleurs, nos binocles. Le gros avait les yeux en dehors des trous : il venait de licencier soixante-dix employés, dont une bonne moitié n’était plus en âge d’espérer retrouver un emploi. Il est sorti du bureau, sans dire un mot. On a ramassé nos affaires, quelques disquettes, des listings, les portables, et puis on s’est barré : on n’avait plus rien à foutre là.

Jacques Leroy

LE CHEF N’EST PAS DANS SON BUREAU, il doit être en réunion. Quelle vacherie d’être obligé de passer devant le sien pour rejoindre le mien. Quand je sors de l’ascenseur, j’ai toujours peur qu’il me voie. J’en ai rien à cirer, mais il n’empêche, j’ai les jetons : éducation catholique, poids de la faute, religion de la culpabilité, saloperies ! Tiens, les autres ne sont pas là, ils sont sûrement au jus. Le café dans l’informatique, c’est plus indispensable que l’électricité. C’est très bien, ça va me laisser le temps de me poser gentiment, de m’asseoir tranquillement, de lire mon courrier calmement. Premier e-mail : un firewall a crashé cette nuit, le système est à recharger, il va falloir qu’un pion aille à Pantin rentrer la galette dans le mange-disques… Dieu merci, le mail est adressé à toute l’équipe, sûr qu’Eric va s’en occuper, ça fait partie de ses prérogatives de lèche-bottes : il saute sur tous les boulots. Une fois qu’il a fini, il répond au mail, sans oublier de mettre notre chef en copie. Il se fait mousser, mon lascar. Il en faut des comme ça, qui, sans qu’on le leur demande, se dévouent pour faire le job des autres : quel soulagement d’avoir ce fayot dans notre équipe…

Second mail : celui-là, il vient du chef, et il a été expédié à huit heures du matin. Quand Jacques Leroy m’adresse un mail, c’est toujours aux aurores, histoire de me rappeler les horaires officiels : « Christian, peux-tu me faire un point sur le déploiement du projet COBRA, avant la réunion de ce matin ? » Ah mon Jacouille, tu patauges, hein ? Il faut te briefer ? Notre chef passe son temps dans des réunions à bavasser sur des sujets dont il ignorait tout quelques heures avant. Il suffit de sonner l’oiseau en charge du sujet, de lui faire vomir les informations et d’aller recracher les morceaux encore chauds devant les autres chefs, qui font pareil avec leurs propres larbins. Les décisions sont prises, et Jacquot vient nous rapporter les bonnes nouvelles. Seulement, les nouvelles, elles sont toujours désastreuses : comment est-ce que des types qui nagent dans la technique comme des canards dans de la vase peuvent piloter des projets ? Alors, il faut organiser une nouvelle réunion, pour rediscuter le bout de gras, et ça prend des semaines, parce que nos directeurs ont des emplois du temps over full, et les projets prennent du retard, mais tout le monde s’en tape, parce qu’on marne dans une boîte qui dégage un milliard de bénéfice !

Il y a de cela vingt ans, lorsque l’informatique s’est foutrement répandue partout, ces gars-là faisaient un autre métier. Ils faisaient de la banque. Petit à petit, le bit a pris le pas sur la finance, à un point tel que nos amis des Hautes Écoles de Commerce ont dû s’adapter, comme les fileuses se sont adaptées à la mécanisation, les ouvriers spécialisés à la robotisation. Dans les banques, la reconversion s’est faite très simplement : les directeurs financiers sont devenus les directeurs informatiques. Qui d’autres que des banquiers pouvaient être promus à des postes aussi stratégiques ? Ces directeurs d’un genre nouveau devaient concilier les impératifs bancaires et les nouvelles exigences électroniques, marier le savoir-faire financier avec l’inconnue informatique. Alors ils se sont entourés de collaborateurs toujours plus nombreux : des spécialistes, des analystes, des techniciens, des ingénieurs, des experts. Ils sont devenus des donneurs d’ordre complètement déconnectés de toute réalité : ayant un peu oublié le métier de la banque, n’ayant jamais vraiment pénétré le monde de l’informatique.

Jacques Leroy fait partie de cette génération de décideurs qui ont doucettement glissé d’un fauteuil à l’autre, sans se faire mal aux fesses. Il a renoncé depuis longtemps à comprendre l’octet, et ne se souvient certainement plus qu’il travaille dans une banque. Sa méconnaissance des sujets qu’il traite est telle qu’il doit jongler en permanence pour ne pas perdre la face. Pour ce genre d’exercice, dans lequel il excelle malgré tout, sa bonne humeur perpétuelle est un atout majeur. Il rit aux éclats quand il est en difficulté, distribue des claques amicales à tous ceux qui manquent de le prendre en faute, coupe les interlocuteurs dangereux à coup de plaisanteries grivoises, prévient toute tentative de discussion sérieuse par des flatteries interminables. C’est le prince de la pirouette, le roi de la galipette, l’empereur de la contorsion. Du matin au soir, il fait le grand écart : il pommade, esquive, claironne, slalome, singe, jongle, évite, rebondit, caresse, et même, il pète… Les importuns les plus retords ont droit à cette ultime faveur : rien de plus déroutant qu’un pet bien appuyé dans une conversation mal orientée ! Et si toutes ces acrobaties ne suffisent pas, alors il se met en colère, se fâche tout rouge, tape du poing sur la table, donne des coups de pied dans les murs, claque les portes, fait voler les cendriers et valser les chaises : par le cirque ou par l’ouragan, hypnotisant ou terrassant, il se débarrasse de tout et de tous comme d’une mouche d’un revers de main. Celui que tous surnomment la danseuse n’en est pas moins le Directeur de l’Exploitation Informatique, autant dire le capitaine du navire.

En fait de navire, plus qu’à toute autre embarcation, l’Exploitation ressemble à une espèce de rafiot qui essuie régulièrement des paquets de gros temps, manquant à chaque fois de couler définitivement. Dans cette Arche de Noé, nous sommes près de quatre-vingts pèlerins. La découpe est limpide, quatre groupes : Bases de données, Réseau, Système, et Mise en œuvre. Le gros des troupes, c’est la Mise en œuvre. Cette partie-là est chargée d’installer les applications et de veiller à ce qu’elles fonctionnent correctement. L’équation est simple : une application égale un gus, un gus égale une application. Total : soixante-dix gus, mais seulement une trentaine d’applications. Explication : il y a trois projets si catastrophiques qu’ils mobilisent à eux seuls la moitié du contingent ! Les trois autres groupes, c’est le background technique. Quand quelque chose se met à déconner et qu’on ne sait pas pourquoi, on en chope un dans le poulailler et on le secoue jusqu’à ce qu’il se mette à parler. Autant dire qu’en théorie, cette petite escouade de « réservistes » devrait se la couler douce, seulement, ça déconne continuellement. Pour ce qui est du reste de la boutique, il y a deux autres départements comme celui de l’Exploitation : les Études et le Pilotage. Les Études développent les projets qui sont ensuite mis en œuvre par l’Exploitation. Le Pilotage surveille les applications développées par les Études et mises en œuvre par l’Exploitation. Le Pilotage fonctionne jour et nuit, tous les jours de l’année, parce que l’informatique ne s’arrête jamais. Pour résoudre les problèmes qui peuvent survenir la nuit ou durant les week-ends, il existe une procédure d’astreinte. L’équipe de nuit appelle d’abord l’équipe de jour et si les types du Pilotage ne s’en sortent pas entre eux, alors c’est l’escalade : ils passent la main à ceux de la Mise en œuvre, qui refourguent le bébé aux mecs des Études, qui refilent la patate chaude au background technique, qui repasse la balle au Pilotage, et c’est reparti pour une tournée… Jusqu’à ce que le Pilotage décide de déranger Ritournelle : issu des rangs prestigieux de Centrale, le Directeur Informatique du Crédit d’Alsace est à peu près le seul pékin de ce cirque qui, dixit, ne supporte pas le foutoir…

J’entre dans le bureau de Leroy. Il est pendu au téléphone, comme toujours, rigolant à tue-tête, aux prises avec je ne sais quel indésirable, parlant avec abondance pour empêcher son adversaire de pouvoir en placer une, tentant une nouvelle fois de noyer le poisson, décourager le plaignant. Il me fait un geste de la main, je m’assois. Naturellement, je ne ferme pas la porte : Leroy défend que la porte de son bureau soit fermée. « Glasnost ! » dit-il. Tu parles ! Une façon supplémentaire d’échapper à ses responsabilités… Chaque type qui passe dans le couloir est une planche de salut potentielle pour cet homme dont le bureau est quotidiennement envahi d’individus de toute sorte. Je l’ai déjà vu jaillir comme un diable, m’attraper par le bras, prétextant une affaire de la plus haute importance, s’excusant, exhortant ses partenaires à poursuivre la réunion sans lui, m’entraînant avec lui à travers les couloirs, désertant son bureau au pas de charge, détalant comme un lapin, puis riant de son stratagème en me bourrant les côtes de coups de coudes, tel un collégien après une bonne farce.

Son bureau est un capharnaüm. Des piles de dossiers dans tous les coins, des documentations truffées de marque-pages sur les étagères, des notes de service étalées par terre, des revues spécialisées dont certaines ne sont pas déballées : Le Monde Informatique, L’Express, Le Nouvel Observateur. La charte ISO 9000 est encadrée sur un mur, à côté d’un poster de P690, la machine la plus puissante du moment. Au milieu de l’autre mur, une saleté d’horloge : placée comme elle est, Jacouille peut surveiller le couloir et l’heure aussi précisément que l’arrivée du tiercé, autant dire que dans de pareilles conditions, le matin, il ne fait pas bon être le dernier canasson à franchir la ligne d’arrivée.

Leroy est un homme sans profil. Sa face est un écrasement à peu près complet de tout ce qui peut composer un visage. Quand on l’observe de trois quarts, il est difficile de ne pas penser à un accident, un accident de jeunesse, lorsque les os de la tête sont encore suffisamment mous pour garder l’empreinte d’une pression ou d’un choc. Pourtant rien de tel, il suffit pour s’en convaincre de jeter un œil sur la photo de ses deux filles trônant au milieu de ses papiers : le problème est génétique, tout du moins familial. L’été dernier, l’aînée avait fait un stage dans le service. Elle déboulait avec son père, à sept heures quarante-cinq pétantes ! Leroy est un type qui ne sait pas différencier une imprimante d’un lecteur de bandes : sa montre est le seul instrument qu’il maîtrise parfaitement… Elle n’était pas mal sa fille, pas un canon de beauté bien sûr, genre feuille de papier, la fesse aussi plate que la face, mais tout de même, un peu de fraîcheur, au milieu de ce tas d’ours. L’informatique est un monde d’hommes. Les rares femmes qui y séjournent sont reluquées de la tête aux pieds, du matin au soir. La petite, ça n’avait pas l’air de lui déplaire, elle ne devait pas être habituée à être autant sollicitée, rapport à son héritage paternel. Quand je pense que Polbert a trouvé moyen de lui coller la main au panier ! La place de la femme dans l’entreprise : avec un sujet pareil, notre stagiaire ne pouvait pas rêver centre d’étude plus approprié. Polbert, dont la finesse d’esprit est inépuisable, avait immédiatement formulé un avis éclairé sur la question : « à côté de la machine à café, les jambes écartées… »

– Ah, Mangin, vous tombez bien… Quelle heure est-il ? Déjà onze heures, la réunion va commencer… Allez, dites-moi tout ce qu’il y a à savoir, hein, n’oubliez rien surtout, ceux des Études ne me feront pas de cadeaux… Et d’abord, ça veut dire quoi, ça, COBRA ?

– Consolidation des Opérations de Bourse du Réseau ACTIA.

– Quoi ? Qu’est ce que c’est que ce charabia ?

– C’est une refonte du projet ACTIA.

– Ah oui, ACTIA, ça me dit quelque chose… Eh bien, allez-y, parlez, parlez !

– ACTIA, c’est le nom de l’ancienne application : Action Cotation Transaction Information Application.

– Ah bon, rien que ça ! Et alors, qu’est-ce ça fait ?

– C’est l’application qui gère les opérations de bourse de la clientèle individuelle. En fait, ça recouvre six projets différents : ACTIA-minitel, ACTIA-vocal, ACTIA-web, ACTIA-fax, ACTIA-mail et ACTIA-wap. ACTIA va disparaître et COBRA va reprendre l’ensemble de la gamme.

– Ah bon, parfait, très bien, et… ça fonctionne comment ?

– Les comptes clients sont stockés sur la base DB2 de La Défense. COBRA tournera sur un P690 à Pantin. Les mises à jour entre Pantin et la Défense se feront en temps réel, grâce à NINO…

– NINO ?

– New Information Network Object.

– Ah non, merde ! Assez avec ces sigles, et de l’english avec ça… New, pourquoi new ? Tout est toujours new, ici, ça change tout le temps, je m’y perds moi…

– NINO est un middleware, c’est une couche qui permet de dialoguer entre plates-formes hétérogènes : à La Défense, c’est un gros système MVS qui gère la base des comptes, et COBRA tournera sur système AIX, ça n’a rien à voir, AIX et MVS ne peuvent pas dialoguer ensemble si…

– Ça va, ça va, j’ai compris, NINO va traduire ! Et après ? Il y a une base ?

– Oui, à Pantin, il y aura l’historique des mouvements. Une Base ORACLE, avec des disques sur baie externe, câblage fibre haut débit, et RAID5…

– RAID5 ? Je connais ça… C’est quoi, déjà ? Allez ! Rafraîchissez-moi, vous verrez quand vous aurez mon âge…

– Les data sont écrites sur deux disques, et la parité sur un troisième. Si un disque lâche, on peut reconstituer les données perdues à partir des deux autres…

– C’est astucieux, ça, c’est bien d’avoir pensé à ça… Et si c’est la machine qui lâche, hein, si c’est la machine ? Ça peut arriver, non ? Je dis une bêtise ?

– En fait, il y aura deux machines qui fonctionneront avec HACMP…

– Ah, non, non, Mangin ! Cessez de me torturer, parlez normalement, bon Dieu, si il y a une machine qui pète, qu’est-ce qui se passe ? Répondez simplement !

– Si une des deux machines tombe en panne, l’autre prend le relais automatiquement…

– Continuité de service ! Eh ben voilà, vous voyez, finalement il n’y a rien de sorcier… Comme NINO, moi, je traduis ! Bon, et nous, dans tout ça, qu’est-ce qu’on doit faire ?

– On installe les deux machines, le nominal et le backup.

– Et c’est fait ?

– Oui, c’est prêt.

– Parfait ! Ce sont des P690 ? Bon, eh bien ça, c’est un choix intelligent, le P690 est une machine performante ! Performante, n’est-ce pas ? Eh bien voilà, au moins ils ne viendront pas nous faire chier pour qu’on leur ajoute des processeurs ou des barrettes de mémoire ! Hein, Mangin, ils nous emmerdent avec leurs histoires de performances, tous les jours je reçois des demandes pour ajouter de la mémoire, qu’est-ce qu’ils foutent avec cette mémoire, ils la bouffent ou quoi ? Entre nous, c’est important la mémoire ?

– Oui.

– Bon, très bien, j’en sais assez pour aller brosser ces trou-ducs des Études… Ma montre, vous n’avez pas vu ma montre ? Je l’ai posée là tout à l’heure… Vous savez, Mangin, moi je vois les grandes lignes, l’informatique dans sa globalité, les perspectives, les orientations, n’est-ce pas ? Mais je ne peux pas être derrière chaque projet, les détails techniques, les trucs, les machins… Seulement, dans ces réunions, il y a toujours des pinaillons qui viennent faire de l’épate ! Alors, je dois leur tenir tête à tous ces jeunes cons qui veulent vous en foutre plein la vue… Je les brise, moi, ces arrivistes en culotte courte, prêts à me marcher sur les noix ! Mais j’y pense, COBRA, c’est un Projet Remarquable ! C’est Ritournelle qui va présider le Comité d’Architecture… Ah, bon Dieu, j’aime bien avoir l’heure sur moi ! Avec ça, je vais être en retard, c’est cet enfoiré qui m’a tenu la jambe : un commercial… Ils me font chier ces commerciaux, tous autour de moi à me mordre les mollets comme une meute de chiens… Ils veulent me vendre leurs saloperies, leurs trucs, leurs machins, je sais même pas ce qu’ils veulent me vendre… Je botterais les fesses à toute cette marmaille… Mangin ! Putain de Dieu, aidez-moi à trouver cette montre, à la fin ! D’ailleurs, vous feriez bien de retrouver la vôtre, parce que c’est intolérable d’arriver aux heures où vous arrivez ! La ponctualité ou bien merde ! Ah, merci… Allez, je file, à tout à l’heure…

Tout à l’heure… « Tous à l’heure ! » qu’il veut dire. Si cette espèce de con pouvait avaler sa trotteuse, et qu’elle lui reste collée au fond de l’estomac, aussi définitivement perdue qu’un baril de radium coulé à la verticale d’un abysse : quel soulagement ! Pas de danger que ça arrive, Leroy est végétarien : il pourrait crever de faim qu’il ne penserait même pas à bouffer sa montre… Sale temps ! Oui, vilain temps, temps de rien, temps qui s’en va : qu’est-ce qu’il nous en reste ? Inexorable mécanique, infaillible addition, jamais de soustraction, que du plus, tout dans le même sens : une seconde plus une seconde, et encore une, et une de plus, et déjà une minute, et bientôt une heure, presque une journée, et voilà une semaine, comme ça, hop ! Tiens, un mois, eh oui, un mois, un mois est passé ! Allez, soyons fous : une année, et là, plus pareil : on se rapproche du total… Combien ? Trente ? Trente, ça y est déjà… Alors cinquante, mettons cinquante… Cinquante ans, et une vie est faite, terminée, on remballe ! Au suivant… Ah, non, non, pas déjà… Comment pas déjà ? Il y a de cela vingt ans, mon cher, vous vous étiez dit, « j’en ai trente, mettons qu’il m’en reste vingt… » Eh bien ça y est, nous y voilà, vingt de plus qui nous font cinquante, je ne vous vole pas, maintenant il faut y aller, la place aux jeunes, il y a du monde qui attend, dépêchons, dépêchons ! Comment ? Encore un peu ? Pas tout de suite ? Et puis quoi encore ! Des prolongations, du rabe, sursis, rallonge, la vie éternelle, tant que j’y suis ? J’ai dit ouste ! Tchao ! Bye-bye ! Kenavo ! Du balai… Mais oui, c’est ça, à la prochaine… Compte là-dessus ! Non mais, on va quand même pas se laisser enquiquiner par des mecs qui veulent faire des heures sup’…

Caroline

MA FRANGINE EST BIEN ROULÉE. Elle a déjà essayé de se servir de son cul pour faire son trou. Mais cette méthode, prouvée par bon nombre de filles dotées d’atouts similaires, réprouvée par celles ne disposant pas de ces avantages, lui a apporté plus de déconvenues qu’autre chose. En fait, le problème est dans la tête : Caroline est une instable. D’ailleurs, c’est un peu ce qui lui a valu de si nombreux succès auprès des hommes, le côté insaisissable : « tu ne m’attraperas pas… » L’expérience prouve cependant qu’ils finissent toujours par l’attraper, je dirais même qu’elle se fait souvent attraper, mais la plupart de ces messieurs, eux, ne se laissent pas attraper facilement… Au jeu du chat et de la souris, ma sœur perd depuis des années, sans pourtant perdre son enthousiasme : ce jeu, c’est le cœur de sa vie…

Naturellement, elle voudrait rencontrer un type bien, avec un panier d’oseille à l’ombre, une bonne situation, et qui ait l’esprit vif, un peu porté sur les arts, peut-être carrément artiste lui-même, bref un type brillant. Il va sans dire que cet esthète mécène devrait finir par l’épouser, lui interdire définitivement de travailler, lui donner deux ou trois adorables chérubins, en évitant absolument de lui coller des vergetures aux fesses, payer une nounou pour faire grandir tout ça, pendant que nos deux ouailles iraient faire le tour des expos d’art dans les grandes capitales d’Europe, s’enivrer de vins fins, fréquenter le gratin, et faire l’amour, faire l’amour tout le temps… Caroline est faite pour l’amour ! Ce n’est pas donné à tout le monde. Elle ne trouve pas son prince charmant, parce que dans l’esprit de ma sœur, l’amour ne ressemble pas au mariage. Et pourtant, elle ne jure que par le mariage ! Contradictions : inextricable imbroglio de contradictions…

Elle est assise en face de moi. Elle est belle. J’ai souvent envie d’elle. À dire vrai, chaque fois que je la vois, j’ai envie d’elle. Seulement c’est ma sœur, alors il n’en est pas question, mais la question est pourtant là. Je m’interdis de la lui poser, mais moi, je ne me défends de rien. C’est idiot de penser à ça, je ne devrais pas. Il faudrait qu’elle se trouve un mari une bonne fois pour toutes, et qu’elle cesse de venir me raconter ses histoires de fesses.

– Qu’est-ce que tu en penses ?

– Ce que j’en pense ? Eh bien, mais… Je crois que c’est un bon parti… Pourquoi est-ce que tu ne l’épouserais pas ?

– Ça doit venir de lui. Mais il n’ose pas. Les mecs timides sont fatigants. Mais en même temps, je les trouve plus profonds. Les audacieux ne sont que des vaniteux. Seulement, les timides, c’est laborieux… Ce qu’il faudrait, c’est un type réservé, mais qui soit capable de passer à l’action, quand il faut… Qu’est-ce que tu en penses ?

Zut à la fin, c’est toujours moi qui devrais penser, ou panser, pour elle c’est équivalent. Elle fait ses conneries pendant la semaine, sans réfléchir une seconde, et puis le dimanche, elle vient me trouver pour essayer de donner un sens à tout ça. Elle s’allonge et elle me raconte, elle s’épanche, elle me babille toutes ses babioles, les rendez-vous et les lapins, les amants et les flirts, les coucheries et même les détails. Et moi, il faut que je la rassure, que j’explique, que j’arbitre, que je décide pour elle… Et après ça, c’est reparti pour un tour : mes conseils, mes explications, mes médicaments, mes ordonnances, elle s’en tape comme de sa première pilule ! Mais le week-end prochain elle reviendra, et il faudra encore lui donner la dragée, qu’elle recrachera sitôt sortie d’ici… Qu’elle aille dégueuler tout ça dans l’oreille d’un psy : j’en ai ma claque d’écrire les bulles de son roman-photo…

– Écoute, Caroline, demande-lui de t’épouser ! Allez quoi… Quart d’heure américain : ce sont les filles qui invitent les garçons… Et puis vous coucherez après, ça revient à la mode, comme dans les familles catholiques, on ne consomme pas avant, c’est excitant, non ?

– Ah ben dis donc, merci ! Pour découvrir qu’il a la biroute en déroute, je préfère m’en apercevoir avant… Tu m’excuseras, Christian, mais la quéquette, ça compte quand même pour un peu dans un couple… Et puis pour l’excitation, j’ai des idées meilleures que les tiennes…

Ah ! pour ça oui, je lui fais confiance. L’excitation est naturelle chez elle. Je peux me promener des heures dans les rues, sans que personne ne prête attention à moi : la transparence faite homme, pas pire qu’un chien en train de renifler les crottes le long du trottoir ! Mais elle, le premier pékin quelle croise passe à coup sûr d’une idée à l’autre : une pensée qui se situe, selon les cas, entre la romance et la pornographie… Caroline n’est pourtant pas une allumeuse, elle ne porte que des pantalons et ne se maquille jamais ! Ça ne fait rien, elle excite comme le soleil illumine. L’excitation qu’elle suscite l’excite-t-elle en retour ? Je ne sais pas. Ce n’est sûrement pas simple d’être constamment désirée… Pourtant, combien de femmes aimeraient être à sa place ? Celles qu’on regarde à peine, celles qu’on ne regarde jamais… Caroline n’a qu’à claquer des doigts pour se faire embrocher : ma voisine de palier qui a le même âge qu’elle pourrait se balader en petite culotte au milieu d’un contingent de bidasses, sans pouvoir espérer qu’une queue bande pour son cul ! Quelle ignoble injustice…

– Je pue ?

– Pardon ?

– Ce matin, je n’ai pas eu le temps de prendre une douche. Je dois sentir la sueur, et j’ai rendez-vous avec lui ce soir. Viens, tu vas me dire…

– Dire quoi ?

– Allez, viens !

Je pose mon tournevis, je m’approche d’elle. Elle pince les mèches de ma nuque, comme le faisait mon instituteur aux élèves qu’il s’apprêtait à réprimander, et d’un geste vif, entraîne ma tête sous son large pull-over. Mon oreille est collée contre le bonnet tiède de son soutien-gorge, mon nez écrasé sous son aisselle glabre et moite. Je prends appui sur son ventre pour tenter de me dégager, mais mes efforts sont vains, car elle maintient mon visage près de son flanc avec la férocité d’un judoka. « Alors ? » me crie-t-elle, en riant, tant de la stupidité de sa farce, que des chatouilles que je lui prodigue malgré moi. Je m’arrête de gesticuler inutilement, et respire longuement et goulûment la délicieuse odeur de son corps. La furie desserre l’étau, je m’échappe, ivre, de son jardin défendu.

– Alors ? C’est supportable ?

– Ce sont tes pitreries qui sont insupportables !

– Allez, quoi… Entre frère et sœur, on peut bien rigoler… Alors ! ça schlingue ?

– Oui, c’est affreux ! Mais sois tranquille, les hommes adorent les petites filles mal lavées.

– D’abord je ne suis pas une fille, je suis une femme ! Et ensuite je fréquente des hommes plus délicats que toi…

Quelle délicatesse, en effet : un gueuleton au rabais, un coup de queue entre les cuisses, et après ça, la défroque ! La défroque, ce sont toutes les façons fourbes et mesquines qu’utilisent les hommes raffinés pour se séparer de leurs maîtresses. Une sorte de pendant à l’arsenal tout aussi distingué de ruses et de sournoiseries qu’ils emploient pour gagner leur cœur, et surtout leur couche. Mensonges avant, mensonges après : quelle sorte de vérité peut-il exister entre les deux ? La vérité des corps ? Une vérité bien ténue, à peine vue, tout juste chuchotée : noircis de soûlerie, pommadés d’essences, rehaussés de parfums, barricadés de lingerie, éclairés de pénombre, piqués, tatoués, décorés, colorés, liposucés, raccommodés, les corps continuent de mentir… Mascarade, artifice, infernale machinerie du faux-semblant, du trompe-l’œil et du cache-misère ! Qu’y a-t-il donc de si sacré qui justifie pareille liturgie ? En voilà bien des cachotteries et des finesses pour pas grand-chose… Brève échauffourée, rapide tohu-bohu, ça râle, ça piaille, le croche-pied, la galipette, et puis quoi ? Le coup de feu, dans le meilleur des cas, les grandes secondes, pas bien long, très court, vite passé, déjà terminé… Et après ça ? La débandade, je te tourne le dos, je m’assoupis, j’en écrase un peu, je m’évanouis, je disparais, tchao ! Je me défroque, garde mes loques, j’ai d’autres sapes, je change de peau, j’existe plus, oublie-moi… Tous les deux ? Ah oui, mais non… Enfin, c’est-à-dire, c’est compliqué, pas le temps de t’expliquer… Restons-en là, soyons adultes, faisons ça propre, pas tout gâcher, s’arrêter à temps, chacun son chemin, voilà tout… La baise à deux, la vie tout seul, toujours tout seul… Je garderai de toi un bon souvenir, je collerai ta poire dans mon album Panini, à la page bonne baise : encore quelques bons coups comme toi, et ça me fera une page complète, la rubrique mauvaises passes est remplie depuis déjà longtemps, j’aurai bientôt fini l’album, après je me branlerai avec les images : quand on est vieux, on n’est plus qu’un gamin, papier glacé, espérances ou souvenirs, premiers jets ou dernières gouttes, rien que du foin, l’herbe fraîche ? Oui, l’herbe fraîche… Quelques belles années, où l’on sent la foudre vous brûler les veines, la plus petite étincelle devient incendie, magnifique brasier, redoutable canicule, folle fournaise, flammes tenaces, douce incandescence, faibles braises, rares escarbilles, tristes cendres… La force de l’âge : une vie à l’intérieur d’une vie, un feu de paille, qu’on a du mal à allumer, qui s’éteint tout seul… Un coup de fouet dans le dos, dont la morsure vous cingle les sens si violemment : maintenant ! Cours ! Ne perds plus une seconde, va comme un diable, galope, les jambes à ton cou, toutes voiles dehors, pleine vapeur, décanille sans te retourner ! Va, va donc… Caroline rencontre ces hommes-là, des hommes pressés qui, comme elle, sont dans l’âge de la force. Des dingues qui déboulent la bave aux lèvres, la peur au ventre, détalant comme des brutes, n’ayant de temps, ni pour la politesse, ni pour les explications : des taureaux lâchés dans l’arène, piqués dans les côtes, excités par les volants rouges, terrorisés par l’épée du toréador… Corrida des hommes et des femmes, qui barbotent dans la mare des belles années, la mare des années qui passent vite, vite, si vite…

Je la regarde remettre son manteau. Elle dit quelque chose, le week-end prochain, nous irons dîner chez papa et maman, elle apportera des fleurs, je me charge d’acheter une bonne bouteille, comme ce sera la Toussaint, nous irons au cimetière, fleurir la tombe de pépé, elle n’aime pas ça, moi non plus, je n’aime pas la Toussaint, personne n’aime la Toussaint, mais après tout, c’est un jour comme un autre. Grand-mère sera là, papa ira la chercher à la maison de repos, il la ramènera le soir, comme papa est à la retraite, ça ne le dérangera pas, maintenant il a tout son temps, et puis c’est sa mère, une mère, ça ne peut pas faire de dérangement à son fils, elle ne parle presque plus, qui peut-elle bien déranger ? Le voudrait-elle, elle n’aurait plus la force. Il n’empêche, sa présence, sa simple présence, tout ça est pénible, les vivants n’aiment pas les autres, les morts, bien sûr, mais également ceux qui s’apprêtent, les vivants n’aiment que les vivants, faut-il qu’ils soient bien ingrats, l’ingratitude n’a rien à y voir, il s’agit de vivre seulement, de vivre pleinement… Vivre pleinement, des chimères, tout ça, de la coquecigrue en boîte, il doit s’en consommer autant que de l’aspirine de ces cachous-là, vivre un peu est à peine supportable, pleinement, c’est inimaginable, d’ailleurs, j’ai même pas le temps de gamberger à toutes ces salades, pour le moment c’est ma frangine que j’essaie de piger : elle sourit, elle m’embrasse, elle disparaît.

Un moment de solitude

JE M’ASSOIS QUELQUES INSTANTS. Après la visite de Caroline, je me sens toujours un peu déboussolé.

Sa présence, son parfum, sa perpétuelle gesticulation, son bavardage incessant, tout cela agit comme un charme, après, c’est le vide. C’est moi qui devrais me marier. La solitude permet peut-être de ne pas s’éparpiller, mais comme tout est déjà en morceaux, puzzle de soi, puzzle d’un autre, puzzle à plusieurs ou puzzle tout seul, de toute façon, tout ça ne sera jamais qu’un bordel de puzzle, et il n’y aura jamais qui que ce soit pour s’inquiéter des pièces perdues, pour réclamer le résultat final… Le seul crétin qui pourrait encore avoir envie de finir cette cochonnerie de puzzle, c’est moi, et j’ai lâché l’affaire depuis déjà un bon moment. Au début, naturellement, mais vraiment au début, vers douze ans peut-être, l’âge bête, à coup sûr, je n’en vois pas d’autre, pour s’imaginer que tout ça peut s’emboîter. Mais ça ne dure pas, on s’aperçoit rapidement que les legos ne correspondent pas, le mécano est cassé, les dés sont pipés, les cartes sont truquées… La rigueur, la méthodologie, la logique, la raison : de la petite monnaie, il en faudrait autrement plus pour se payer la compréhension de cet abominable rébus ! Ça ne fait rien, il faut comprendre, tout doit s’expliquer, rien n’échappe à l’entendement humain, un peu de patience, voilà tout…

Je jette un coup d’œil sur tout ça, le bric-à-brac, l’assemblage d’objets et de choses qui constitue un intérieur, le décor d’un appartement. Une table, des chaises, un bureau dans un coin, une lampe sur le bureau, des papiers, des lettres, un peu plus loin, un canapé. Quelques cadres au mur, des reproductions d’œuvres célèbres à bon prix, un lampadaire, une plante verte. Des étagères, avec des livres, il va sans dire. La cuisine ? Réfrigérateur, gazinière, évier, placards, ustensiles, petit buffet pour ranger les bouteilles d’alcool : Ricard, Suze, Martini, j’en passe, et des meilleures. Côté chambre, ça n’est pas tellement plus excitant : lit, chevet, armoire. Salle de bain : placards à nouveau – eh oui, c’est inévitable, le placard est partout – mais également lave-linge, étendoir, lavabo, cabine de douche, sac à linge sale, armoire à pharmacie. Allez, soyons fous, poussons la visite jusqu’aux toilettes : le vase à étrons, la ventouse à gauche, la brosse à droite, petite étagère pour poser les rouleaux, à portée de main, évidemment, il ne s’agirait pas d’aller salir avant de pouvoir nettoyer. J’ajoute une télé et un magnétoscope, une chaîne hi-fi, et voilà, tout est dit, c’est consternant, ça me file envie de chialer, on en est tous là, à peu de chose près, ceux qui n’ont pas encore le magnétoscope l’auront dans quelques mois, il faut d’abord payer les traites du canapé, après ça, la voie est libre : lave-vaisselle, sèche-serviette, pèse-personne, grille-pain, micro-ondes, auto-cuiseur, vibromasseur, gratte-couilles, il n’y a qu’à choisir… Et du bon goût, en sus de tout, harmoniser les couleurs, disposer les bibelots, pas trop charger, joindre l’ustensile à l’agrément, éviter les lumières directes, aménager des espaces, créer une ambiance personnelle, et tutti quanti… Sans compter que derrière ça, il faut ranger, mettre les choses dans des boîtes, classer les papelards dans des pochettes, fourrer tout ce qu’on peut partout où on peut, trouver une place pour l’aspirateur et la planche à repasser, et que tous ces objets ne nous encombrent pas, mais surtout qu’ils soient accessibles, hors de vue, mais toujours près de nous, quel casse-tête de devoir trouver une place à chaque chose, chaque chose à sa place… Et puis il y a l’entretien, parce que l’acarien s’en mêle, le mouton fait des siennes, la tâche rôde, le tabac jaunit, le graillon graisse, et il faut arroser le ficus, dégivrer le congélateur, nettoyer les rideaux, laver les fenêtres, remplir d’eau les humidificateurs, cirer le parquet, passer l’aspirateur sur la moquette, filer un coup de serpillière sur le carrelage de la cuisine, remplacer les porcelaines cassées, enlever le tartre, virer le calcaire, mettre un nouveau sent-bon dans la cuvette des chiottes, changer la litière du chat, le filtre à air de la hotte, remplacer les joints qui sont plus étanches, les ampoules grillées, les éponges qui puent, sans oublier de dégager les médicaments périmés de l’armoire à pharmacie, sans quoi… C’est le choléra, l’empoisonnement, l’agonie, la typhoïde ou la tourista, avec toutes les saletés qu’ils foutent dedans, comment savoir ? Quand les dragées sont passées, il ne faut plus en sucer, la médecine – et même la santé – l’exige !

Ou bien quoi ? Abandonner la partie, vivre dans la crasse, se vautrer dans une auge ? Laisser s’accumuler les miettes, et ne nettoyer les carreaux que quand la lumière ne passe plus à travers ? Autant faire une croix sur la gent féminine, parce les dames aiment le propre, surtout quand il s’agit de se mettre à l’horizontale, déjà qu’en pensant à toutes les maladies qui traînent, elles ne sont plus très chaudes pour y aller, avec des restes de chips et des poils de chat sur le paddock, il n’y a plus que le viol pour parvenir à ses fins… De toute façon, ça ne sert à rien, excepté ma voisine qui compte pour du beurre, Caroline est la seule femme qui ait pu juger de la propreté de l’endroit. Pourtant, je fais le ménage. C’est excellent pour le mental : elles peuvent se pointer à n’importe quelle heure, la taule est toujours nickel ! Et puis merde, je n’attends plus personne, c’est stupide d’attendre, je m’accroche, c’est tout. On s’accroche comme on peut, à ce qu’on peut, ce qui compte, c’est de ne pas décrocher. La pente est tellement savonneuse, il suffit d’un rien pour faire la culbute, la glissade, le toboggan, la fange et le caniveau, sûr que personne ne vous retiendra, tout juste si on ne vous y poussera pas davantage, ça amuse le monde de voir les autres dégringoler, plus ça dérape, plus ça rigole… Ne pas se laisser aller, tenir quelque chose, et ne pas lâcher, serrer fermement, la gravité emmène naturellement tout ce qui n’est pas arrimé vers la chute, c’est une loi physique, un enfant de quatre ans comprend ça…

Le seul objet original de mon appartement doit être cette espèce de totem africain qu’un ancien camarade de classe m’avait rapporté de Côte d’Ivoire. Un cadeau. Une saloperie. Je lui en ai voulu un bon moment de m’avoir offert ce truc, je ne lui avais rien demandé, surtout pas un morceau de bois aussi encombrant. Je n’ai pas osé le bazarder : à cette époque, il passait souvent me voir, il se serait sans doute vexé. Maintenant qu’il est retourné là-bas, je pourrais aller le balancer dans une benne à ordures. Seulement, j’ai fini par m’y attacher. C’est vrai que ce n’est pas très commun cette décoration, la première fois que la voisine est venue ici, elle l’a tout de suite remarqué. Je m’en fous un peu de ce qui est commun ou pas. Je ne cherche pas l’originalité, je trouve même très déplacé de constamment vouloir se singulariser, vulgaire, et en tout cas, pas du tout original.

Elle avait sonné chez moi, parce qu’elle avait besoin d’un tire-bouchon. Ce n’est pas le genre de fille à manquer d’un instrument aussi indispensable. Gaulée comme elle est, elle a dû comprendre dès l’adolescence que la boisson l’aiderait beaucoup et durablement. Mais elle ne retrouvait plus le sien. Comme il ne vient jamais personne chez elle, on ne le lui avait sûrement pas fauché. Comme elle se biture souvent la tronche toute seule, elle avait dû le balancer dans le vide-ordures, par inadvertance. Je sais qu’elle se murge régulièrement à cause du bruit que font les bouteilles en verre : quand elle revient de faire les courses, elles s’entrechoquent dans les sacs en plastiques ; quand, vers minuit, elle ne sait plus très bien où elle en est, je les entends se renverser et rebondir sur le carrelage de sa cuisine ; quand le matin, elle se débarrasse des cadavres, je les entends ricocher à l’intérieur du vide-ordures.

D’ailleurs, depuis quelques mois, je n’entends plus rien : le voisin d’en dessous s’est plaint du boucan. Mais la bougresse n’a pas raccroché pour si peu : elle ne picole plus chez elle, elle se torche au troquet. C’est un peu plus cher et moins confortable, mais ça permet de faire des rencontres. Maintenant, il lui arrive de revenir tard, au bras d’un loulou, portée par un quinquagénaire à la dérive ou appuyée contre un pilier de bar. C’est un peu risible, c’est assez sordide : un samedi sur deux, elle en ramène un chez elle. Dire qu’elle se fait sauter, ce n’est pas toujours vrai. Il y a tentative, ça oui, mais la mayonnaise ne prend pas à tous les coups. De la fenêtre de ma cuisine, j’aperçois sa chambre. Lorsqu’elle ne ferme pas les volets et qu’elle laisse allumé, j’y vois aussi clairement qu’ici. Le raffut qu’ils font dans l’escalier ne manque jamais de m’alerter. Je ne sais pas quelle méprisable curiosité me pousse à rester planté devant l’évier, toutes lumières éteintes, les yeux rivés sur le lit d’en face. La plupart du temps, elle est tellement bourrée que l’idée de tirer les rideaux ou de baisser l’éclairage ne lui vient pas spontanément à l’esprit. Quant aux clampins qui y sont, ils n’ont souvent plus la comprenette suffisamment agile pour imaginer que leurs roubignoles vont se balader sous le feu des projecteurs. D’ailleurs, est-ce que ça ne les excite pas un peu d’être sur scène, en piste, dans l’arène ? Un vrai spectacle, mais alors, pardon du spectacle, pas du tout du meilleur goût : entre porno et horreur, X et gore. L’alcool décuple leur libido, mais l’alcool anéantit leurs aptitudes, ils veulent, ils ne peuvent pas, ils s’affrontent sans s’atteindre, se mélangent sans s’unir, s’entrechoquent, mais chacun reste à la porte de l’autre, un véritable non-sens, du gâchis… Je ne juge pas, bien sûr, ça ne me regarde pas, et pourtant je reste à les observer, tant que la besogne n’est pas terminée, mais elle arrive rarement à son terme, l’épuisement les rattrape bien avant qu’ils puissent finir…

Ça me fout le cafard, de voir ma voisine de palier patauger dans l’indigence sexuelle… Armée du Salut, SOS médecin, SOS suicide, Restos du Cœur, ARC, Fondation de France, Raoul Follereau, Médecins du Monde, MSF, Secours Catholique, Act Up, Droit au Logement, Action Contre la Faim, Unicef, Croix Rouge, AIDE, Amnesty International, Secours Populaire, Mie de Pain, Perce-Neige, ATD Quart-monde, Handicap International, Emmaüs, Banlieues du Monde, Combat pour l’Emploi, Paralysés de France, La Porte Ouverte, SOS amitié, SOS Racisme, Enfance et Partage : solidarité, les amis ! On n’est pas tout seul, ça fait chaud au cœur… Des œuvres, des fondations, des ligues, des fédérations, des associations, des copains, des potes, des frangins par milliers, du monde, en somme, du monde pour nous aider, nous secourir, nous conseiller et nous soutenir… Du mal à gagner sa pitance, des difficultés pour trouver une crèche, la maladie, la maltraitance, aveugle, sourd, débile, foutu, archi foutu, ne perdez pas espoir, on est là, on est une grande famille, on donne et on reçoit, on partage, en tout cas, on essaie… Mais pour la queue, quéquette ! Rien, nicht, nada, niet ! SOS Bourre-moi-le-cul, Coït en Difficulté, Baise Sans Frontières, Droit à la Pine, Secousse Populaire, tout reste à faire : serviteurs de l’humanitaire, soldats des grandes causes, défenseurs de l’entraide sociale, foncez ! Retroussez vos jupes et allez soulager les queues en perdition, bandez ferme et enfournez les chattes aux abois, partouzez, bourrez, léchez, sucez, mettez ou faites-vous mettre, mais, pour l’amour de Dieu, faites-moi disparaître cette misère, épargnez-nous les culs qui souffrent et les verges en berne, faites le nécessaire, faites le nécessaire !

Après tout, on cotise, on file la pièce, on donne l’obole, alors quoi ? Est-ce que toute cette comédie n’est que du flan, est-ce que les malheureux ne vont pas finir par nous foutre la paix ? Que les lépreux restent chez eux, ils nous enverront leur gratitude par Internet, ça tue les microbes, le web, c’est propre. Il ne manquerait plus que la crasse vienne papouiller la soie en guise de remerciements, quelle salissure, il faudrait laver tout ça, du dérangement, je préfère éviter toutes ces effusions : un chèque, et que les gueux soient sages ! Un chèque, oui j’ai fait un chèque, l’an passé, je ne sais pas ce qui m’a pris, les cloches de Noël ont dû me sonner trop près de l’oreille, j’ai sorti mon stylo et j’ai signé, je ne sais plus pour qui, je ne sais même pas pourquoi, tout ça s’est fait si rapidement, je revois la gueule d’un type me cracher du merci à travers ses dents pourries, peut-être bien l’Armée du Salut, il me semble l’entendre secouer sa timbale, illuminant sa trombine de déprime d’un large sourire de couillon, il m’a dévisagé comme si j’étais Jésus descendu de sa croix… Vingt sacs, pas le bout du monde, sûr qu’il en faudrait plus que ça pour sauver tout ce qui mériterait de l’être, ça devrait arriver plus souvent d’ouvrir son porte-monnaie et d’en lâcher pour les démunis, les sans-abri, les sans papiers, et tout le tintouin, mais on n’est pas des seigneurs, la vie coûte cher, on ne peut pas se permettre d’être à la hauteur de ce qu’on souhaiterait être, il faut être débarrassé de ses propres soucis pour se préoccuper de ceux des autres, tant qu’on est dans le circuit, il n’y a que la sortie qui importe, pour le reste, il sera suffisamment temps d’y voir clair un peu plus tard… D’ailleurs, pour ce que ces fumiers m’ont remercié, ils peuvent attendre de compter sur moi : depuis que j’ai mis le pied dans la poulie, il en pleut à tout va dans ma boîte aux lettres, je n’ai jamais autant été sollicité, si je donnais à tous ces assoiffés, ma paie n’y suffirait pas… Ils se refilent le fichier entre eux, ces fripouilles : le fichier des bonnes poires, la liste des âmes sensibles, l’almanach des pigeons, l’annuaire du saint-bernard ! Tas de sangsues prêtes à vous pomper le globule, vampires ! Allez faire la manche ailleurs, et puis patience ! À la fin de tout ça, on sera tous à égalité, et pour des lustres, alors pourquoi perdre le peu qu’il nous reste à essayer de mieux faire ce que le temps arrivera parfaitement à faire tout seul, je dis patience : les grands maux et les petits tracas ne dureront pas, bientôt la paix éternelle, le repos définitif…

Pourquoi ce tournevis m’est-il resté dans les doigts ? Ah oui, je voulais finir de monter cette rampe, mais je n’ai plus la tête à la peinture, et puis ça traîne, cette histoire de rampes, des mois que ça devrait fonctionner, je crois que je perds mon temps. L’électronique, passe encore, mais la mécanique, ce n’est pas ma partie, il me manque des notions, c’est un métier ça, la mécanique, ça ne s’improvise pas. Je devrais demander un coup de main à un professionnel, mais il me prendrait la peau des gonades, l’artisanat est hors de prix, le sur-mesure, c’est pour les riches, faites déplacer un ouvrier spécialisé, l’envie vous en passera sitôt reçue la facture : ça tape, ça cogne, ça assomme, les pauvres n’ont qu’à aller se fournir dans les grandes surfaces, l’exemplaire unique, ça ne les concerne pas, du prêt-à-porter pour les petits, du travail à la chaîne, comme ils y sont habitués.

Je n’ai pas le courage de ranger tout ce fouillis de boulons et de bouts de ferraille. Les deux grandes barres envahissent complètement le salon, c’est intolérable, il va vraiment falloir trouver un endroit adéquat pour continuer ce bricolage, d’ailleurs je ne pourrais même pas assembler les deux rampes, la pièce n’est pas assez large. Du côté de Montreuil, derrière les puces, il doit bien y avoir des garages à louer, quatre mètres sur sept, combien est-ce que ça peut coûter de louer un emplacement d’une taille pareille, dans un quartier comme celui-là ? Probablement encore assez cher ! Mecanic Painting ? Je me demande si tout ça en vaut la peine… Suis-je suffisamment motivé pour finir cette machine ? Et est-ce qu’elle marchera, d’abord, cette machine ? Parce qu’une machine, si ça ne marche pas, quel est l’intérêt ? Je ne sais pas, il faut voir, de toute façon, ce n’est pas la priorité : la peinture, c’est pour la détente, le vrai combat c’est le tiroir-caisse, quand il est vide, que faire ? Il n’y en a plus pour longtemps, bientôt tout ça changera ! Il suffit d’en avoir, c’est une histoire de cran, ceux qui n’ont pas les tripes continueront de moisir, mais moi, non ! Je fais partie de ces quelques-uns capables de renverser la vapeur, de propulser le cours de leur existence… Qu’on me donne l’occasion, et je la saisirai, donnez-moi ma chance, et je vous montrerai, oui, la chance, celle que tout le monde a au moins une fois dans sa vie, celle qu’on manque quelquefois, parce qu’on ne s’y attend pas, parce qu’on n’est pas prêt, mais moi je suis dans les starting blocks, j’attends mon heure, le signal du départ, le coup de feu : tirez ! tirez ! tirez, et vous verrez !