Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Les Lettres Mouchetées

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Marie-Ève est de retour en Afrique, dans son pays d'origine. Confrontée à des croyances d'un autre âge qui se heurtent à l'inévitable mondialisation, Marie-Ève en rejette l'existence sous prétexte qu'elle ne peut croire ce qu'elle ne voit pas… Jusqu'au jour où elle est victime d'une aventure invraisemblable. Terrassée par le choc de sa découverte, elle perd subitement l'usage de la parole. Alors elle écrit et retrace son histoire pour dénouer les fils de l'intrigue. Glacant, ce récit nous plonge dans un univers parallèle tout en conservant sa part de crédibilité tant Doris Kélanou est adroite pour semer le trouble dans un esprit rationnel. On se prend à y croire malgré soi.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Doris Kélanou est congolaise, mère de deux enfants. Passionnée de littérature, elle écrit depuis l'âge de 13 ans. Son premier roman,

L'hôte indésirable (2007) et son recueil de nouvelles,

L'écho du silence (2015) sont parus aux éditions Anibwe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 217

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Avril 2020

Collection Mbongi

ISBN : 979-10-95999-47-8

©Les Lettres Mouchetées

91, rue Germain Bikouma

Pointe-Noire – Congo

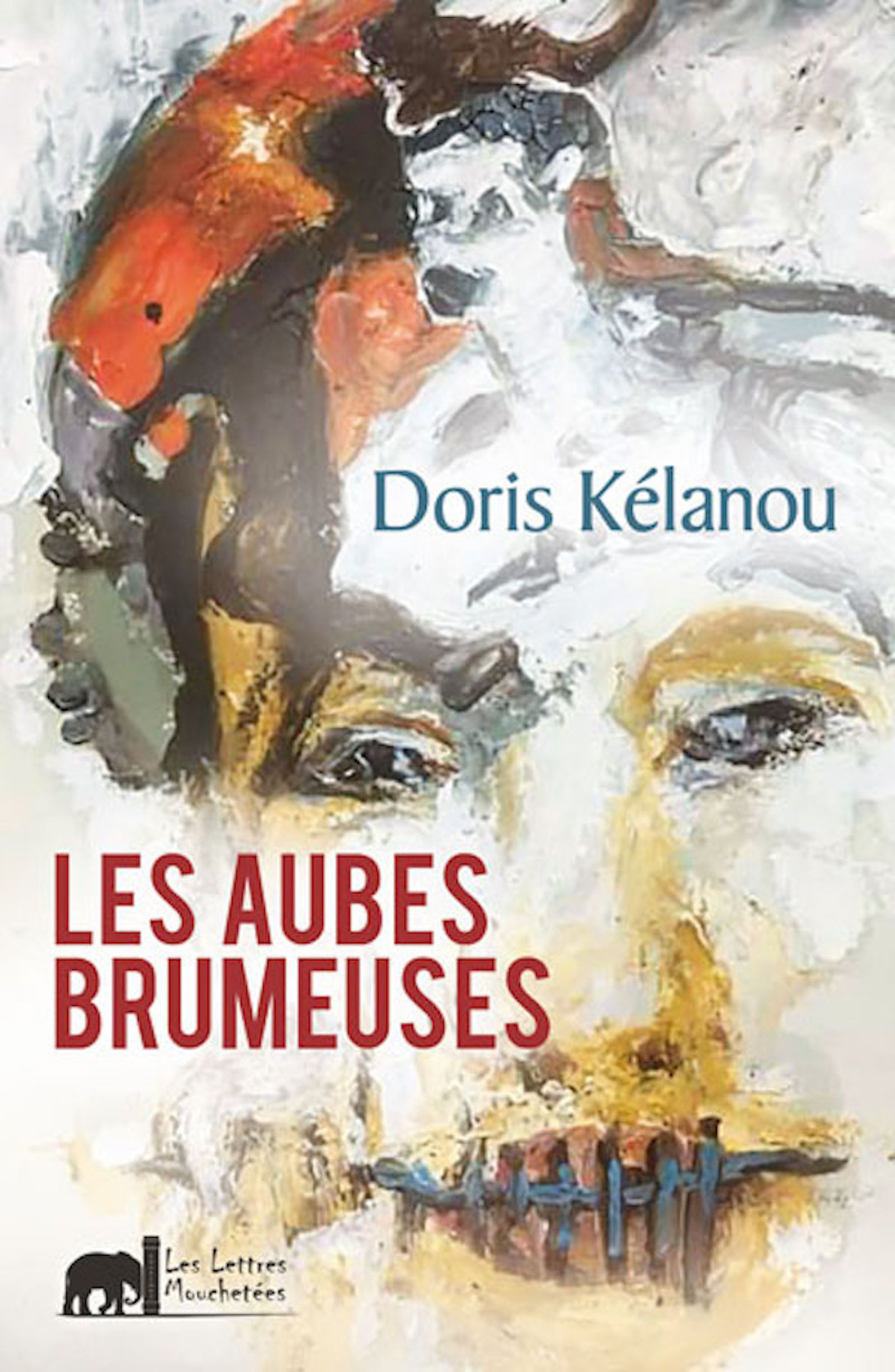

Illustration de couverture : Guillaume MAKANI

Doris Kélanou

Les aubes brumeuses

Les Lettres Mouchetées

À mes chers parents, Jean-Roger et Agnès

À mes chers enfants, Reine et Yoann

Me soumettre aux aurevoirs,

Le cœur lourd de désespoir,

Me plier à l’évidence de ton départ, Fernand,

Une douloureuse épreuve, inexorablement !

Ainsi va la vie…

M’a-t-on dit.

BABEL

Dans le fond de ma gorge se bousculent les mots. Je les sens déferler avec force, comme une charge de vagues féroces. Sur le rivage de mes lèvres ils déboulent. Succession de syllabes incompréhensibles. Dénuées de sens. Ces mêmes mots qui depuis une vingtaine d’années ont coulé de ma bouche avec fluidité et vélocité, ces mots dont je ressens le violent remous au fond de ma gorge, traversent ma bouche et atterrissent sur mes lèvres. Détachés. N’adhérant à rien. Vides. Déliés de tout concept. Ne portant aucune signification. Ne désignant rien.

Personne ne comprend mon charabia.

« Qu’est-ce que ce Babel ? » interroge la petite voix intérieure, celle qui me soumet à la question.

Ce n’est ni du français, ni aucun des dialectes d’ici que je prononce à ma façon, sans accent, imprégné du vocable français, si bien que les gens d’ici me traitent de snobinarde et disent que je « patoise »en français.

Je suis formelle. Ce jargon dépareillé et composé de vagissements, de claquements de langue et de murmures n’a ni queue ni tête. Les acclamations aiguës et prolongées qui sortent de ma bouche me sont purement étrangères. Les claquements sonores de ma langue sont radicalement différents des clics du xhosa parlé en Afrique australe. Ce dysfonctionnement oral effraie même les animaux… Le chien de la sentinelle a détalé en m’entendant baragouiner et s’est mis à aboyer très fort. Son maître a dû le museler pour le faire taire. Pourtant, il a continué à grogner, les oreilles tendues, comme s’il avait vu un spectre.

« Spectre ? »susurre la petite voix.

Les oiseaux qui becquetaient négligemment quelques graines sur la pelouse ont brusquement pris leur envol, alertés par leur instinct, les ailes bien raides, battant l’air qui les propulse là-haut d’où, je suppose, ils continuent à assister à la scène.

« Quelle espèce es-tu donc devenue ? »demande la petite voix narquoise.

Je suis irritée. Exaspérée. Décontenancée. Je me fais peur ! Je comprends la nervosité qui habite un muet face à l’incompréhension dont il peut être victime. Lui encore parvient à s’exprimer par signes. Mais il faut les apprendre. Moi, je ne les maîtrise pas. Il m’en faudra du temps ! Je comprends pourquoi un bébé gêné déverse sa nervosité dans les pleurs.

Je cherche un exutoire pour me dédouaner de ce carambolage, je n’en trouve point. Je veux me fuir et extirper de ma mémoire le moindre souvenir de cette page sombre qui s’est ouverte dans ma vie. Sans succès. Ma maîtrise et mon endurance intérieures sont réduites à néant. J’ai tenté de convoquer les larmes mais elles ne sont pas venues à mon secours. Sans doute lasses de venir à la rescousse pour éteindre mes incendies et mes sinistres intérieurs. Mes yeux sont restés aussi secs qu’une rivière desséchée par la canicule. Et ils piquent. Je les ferme pour soulager la douleur.

Je suis secouée par des vibrations intérieures qui font vaciller mes pieds, nouent mon estomac. Je n’ai plus ni force ni volonté pour remédier à ce chaos intérieur. Rien ne trahit l’émotion, l’angoisse qui m’étreint. C’est sûrement cette part de moi, obstinée et opiniâtre, qui prend le dessus. Celle qui n’abdique pas facilement, celle qui ne fléchit pas les genoux devant l’épreuve. Celle qui ne se dérobe pas à la première rafale, mais qui fonce malgré tout en prônant la combativité et le courage qui m’animent en temps normal.

Je cligne des yeux et entre mes paupières desséchées, je jette un regard fureteur dans le but d’entrevoir quelques lueurs d’espoir. Au collet me prend le désespoir. Il m’étrangle avec sa poigne de fer. Je me racle la gorge et j’entends l’écho de mon raclement mourir dans mes oreilles. Le temps piétine alors que s’éternise mon supplice, perdure mon agonie. Par les portes de mon cœur meurtri, je sens se glisser l’élixir de l’apaisement. Il est aussi doux que le coton. Son aspect duveteux me rappelle la soie. Je ferme bien fort les yeux pour le savourer mais je constate qu’il s’en est déjà allé, me ramenant à la case départ. Et me voilà de nouveau livide.

Il y a du monde autour de moi, beaucoup de monde, et pourtant je me sens si seule. Leurs mines ne sont guère rassurantes. Leurs regards pèsent sur moi comme des pelletées de sable pour m’enterrer. Comme des assaillants. Alors que toute la ville est venue en courant, tentant de forcer le portail, les voisins ont escaladé les murs de la propriété de ma mère, indifférents aux fils barbelés qui renforcent la clôture. Ils se sont rués à travers les obstacles. Rien n’a pu arrêter ce déferlement de curiosité. Ils voulaient être aux premières loges. Dépassé par la situation, le gardien a tenu son chien en laisse et laissé faire sans broncher. Il est resté prostré dans sa guérite, la main à la joue, l’expression grave. Par compassion pour moi, il a pris le risque de déroger à ses obligations. Même Kilahu, le fou du quartier, est là. Il semble plus lucide que moi. Il me fait peur. Il se faufile dans la foule, arrive à moi et me regarde en balbutiant :

Tant pis, elle l’aura cherché, la petite Blanche.

Il se fraie un passage, disparaît quelques instants, puis revient vers moi en disant :

Elle doit prendre son mal en patience, la petite Blanche.

Mes collaborateurs se sont rassemblés dans un coin et parlent entre eux. Les membres de ma famille sont tous réunis, des aïeuls aux nouveau-nés. Venus des quatre coins de Mboka-Bissengo. Je les connais presque tous car à mon arrivée au pays ma mère m’a exhibée à sa parentèle tel un trophée, comme si j’étais l'aboutissement parfait de son travail de longue haleine mené avec dextérité, alors que je ne dois ma réussite qu’à la seule force de ma résolution, même si financièrement maman m’a toujours soutenue.

La famille a débarqué comme une troupe rangée en ordre de bataille. Je ne me méprends pas. Je sais leur présence hypocrite. Guidés par la curiosité et le devoir d’obéissance à la coutume, la « solidarité » qu’ils disent, pas par un quelconque amour à mon égard. Au nom de la tradition, ils ont tout quitté pour être présents. Ce sacrifice est un gage qu’ils me feront payer cher, comme si je les avais contraints de quelque manière que ce soit à être là. Trépignant d’impatience, ils attendent tous de savoir le fin mot de cette histoire étrange qui m’arrive. J’ai même entendu dire que d'autres parents arriveront de l’arrière-pays demain matin. Certains voyageront en taxi-brousse. Ils emprunteront ces véhicules de fortune, montés de toutes pièces avec des bouts de ferraille par des mécaniciens improvisés. D’autres voyageront en pirogue, ramée par des vieillards pour qui la rivière n’a plus aucun secret. Ils risqueront leur vie pour venir me voir survivre au spectre ou succomber...

Les parents de Mboka-Bissengo sont là. Que les ramifications de l’arbre généalogique soient évidentes ou imaginaires, ils sont quand même là. Ils se sentent tous concernés ou font semblant de l’être. Ils errent sur la pelouse de ma mère que la veille son jardinier se tuait à tondre. Ils laissent leurs enfants uriner dessus sans vergogne. Ils piétinent les rosiers rouges et les belles jacinthes parées de leurs grappes mauves qui font la fierté de maman. Ils s’aventurent dans toutes les pièces de notre maison, à la recherche de je-ne-sais-quoi, et ma mère passe leurs agissements sous silence. Elle ne bronche pas, trop préoccupée par mon état. D’ailleurs ici, on ne bronche pas. Que ça plaise ou non, on laisse faire. On ferme les yeux et la bouche pour éviter les préjugés, le mauvais œil ou la colère des entités invisibles. Ici, la vie se déroule dans la cécité, le mutisme et la résignation, gages de paix et d’une félicité parfaite. C’est la coutume.

Les jeunes de mon âge osent à peine me regarder. Ils jettent des coups d’œil furtifs et réprobateurs en faisant des messes basses. Je ferme les yeux, je retiens ma respiration en tendant délicatement l’oreille. Et je parviens à saisir quelques mots épars sortis de leur bouche, alors que la télévision diffuse un de mes spots.

Snob…

Gifle…

Pseudo-star !

Cela me dérange. Je sais que c’est de moi dont il s’agit. Les aînés sont proches de nous, ils s’agitent pour nous soutenir ma mère et moi. Je tâte, çà et là, dans l’espoir de déceler à travers leurs actes quelques sincères manifestations d’affection. Tout ce que je ressens de leur présence est mécanique. Je m’insurge contre cette manière imposée d’entretenir des rapports familiaux qui les force à suspendre leur propre vie pour être là, et qui me force à exhiber mon calvaire, qui m’oblige à vivre cette épreuve en public, devant ces gens qui me sont étrangers malgré les liens de sang qui nous unissent, et lesquels j’imagine, se délectent avec sournoiserie de mon tourment. Des gens qui doivent saluer secrètement la gifle que j’ai reçue. Des gens qui, je suppose, ricanent intérieurement en me voyant ainsi diminuée, moi la nouvelle star du pays, la snobinette, la mal blanchie, celle qui a osé se dresser sur un piédestal, les regarder avec condescendance en critiquant leurs coutumes séculaires, celle qui... Hum !

Bon, c’est peut-être leur prêter de vilaines intentions. Toujours est-il que je ne tolère pas leur présence ici. La petite voix intervient sur le ton de la confidence :

« Ne te méprends pas. Ils ne sont là que pour le plaisir de leurs yeux ou pour ne pas se faire sanctionner par la tradition qui les taxerait d'avoir coupé le cordon qui les lie à ta mère et toi. »

L’isolement et un peu d'intimité me feraient du bien. Je le ressens comme un besoin impérieux. J’ai envie de les supplier de me laisser seule. Seule…, même un instant. Je rumine très fort cette envie. Elle se transforme en mots que je me répète intérieurement. Pourtant, je ne parviens pas à les traduire à la compréhension de tous ces observateurs dont la présence m’enfonce davantage dans le gouffre. La frustration m’étouffe. Je suis de la pâleur des temps de la fin. Je suis comme une île enclavée que même la mer ne parvient plus à mouiller. Je ne suis plus réceptive à quoi que ce soit. La démonstration d’amour ou de désamour de ma famille ne m’atteint pas. En temps normal, j’aurais réagi. Là, j’ai perdu toutes mes facultés, je ne maîtrise plus rien. Deux questions, cependant, me taraudent, bien que je ne puisse y répondre :

« Que suis-je devenue ? Quelle sera la fin de cette histoire ? »

Si je survis, cette expérience restera gravée en moi comme l’empreinte d’une cicatrice. Elle restera gravée dans ma mémoire comme l’empreinte d’un sceau sur la cire molle.

« Que deviendrai-je après cette catastrophe ? »

Avant, ma vie était ordinaire. Après, elle risque d’être un désert sinistre. Rien ne pourra échapper à l’épouvante, j’en suis convaincue. Sauf si, progressivement, les jours passant, comme d’habitude, le temps suivant sa course, mon cauchemar perd tout son côté lugubre, singulier et mystérieux, pour s’incorporer et s’identifier aux généralités de la vie. Sauf si tout devient banal comme manger et boire. Sauf si ce sinistre s’effrite et se confond aux effets attendus, communs et habituels. Sauf s’il s’imbrique aux voluptés de la vie, de la vraie vie. Sauf si cette étrange expérience se désintègre dans les normalités, les insignifiances des événements et faits qui composent l'existence humaine, n’attisant aucune curiosité.

Entre-temps, il faut gérer cet état insolite d’une atrocité sans merci. L’imminence, c’est d’accommoder mes moyens à la situation présente, de trouver un équilibre salutaire.

Je suis seule dans la bulle, à la fois étroite et gigantesque, qu’est devenu mon monde. À part moi, il n’y a nul autre sujet dans mon univers ; autrement, ils me comprendraient tous. Depuis quelques heures, mon existence est cloisonnée dans ma tête. Manque d’espace, j’étouffe.

Le chant du coq annoncera bientôt le lever du jour et sonnera peut-être aussi mon glas. Autant je ne me sens pas prête à aller de l’autre côté de la barrière, estimant que je n’ai pas assez vécu, autant j’ai hâte de clore ce chapitre de ma vie qui a tourné au cauchemar depuis ce matin. Un cauchemar dont on ne se réveille pas.

Le désastre s’est fait chair. Il est sorti de l’abîme afin de me poursuivre, me séduire et enfin m’assommer. Il m’a tendu un guet-apens et j’y suis tombée sans aucune forme de protestation. Comme une armée prise par surprise en pleine somnolence.

« Où as-tu failli ? » m’interroge la petite voix.

Ma tête et ma bouche ne parlent plus le même langage. Il y a un dysfonctionnement. J’ai perdu le contrôle de moi-même. Involontairement, toute maîtrise de moi-même m’échappe. Si je n’arrive plus à commander à mes facultés, alors, je ne suis plus moi.

« Où t’es-tu égarée ? » demande la petite voix.

J’ignore la force qui désormais me gouverne. Mais, avec une muette déférence, une insolite abdication, une surprenante résignation, je m’incline devant sa souveraine puissance tant elle a réussi à me dépareiller. Tant elle a réussi à briser mon harmonie intérieure.

« Comment reconstituer les fragments éparpillés çà et là ? » s’inquiète la petite voix.

D’infimes morceaux de ma conscience nimbés d'un halo trouble flottent loin devant moi, impossible de les atteindre. Ils sont si fuyants. J’avance d’un pas lourd tandis qu’ils se dispersent et s’évaporent comme la brume du petit jour. Hors d'haleine, je m’arrête et je constate qu’ils ont perdu leur consistance habituelle. Ils sont comme habillés d'air.

J’ignore la force qui m’insuffle le vocabulaire hétéroclite et hiéroglyphique dans lequel je m’exprime, pendant que ma tête pense autre chose. Ma bouche ne parvient plus à exprimer la voix de mon âme. Comme le globe-trotter qui parcourt le monde, j’ai visité plusieurs pays, côtoyé différents peuples : des confins de l’Inde aux temples bouddhistes d’Asie, de la pyramide renversée de New York à celles d’Égypte, des favelas de Rio aux mines de diamant d’Afrique du Sud. Du grand marché de Lomé à l’île de Papouasie-Nouvelle-Guinée. De l’île de Gorée aux malls de Dubaï. Et bien d’autres encore, mais jamais je n’ai rencontré quelqu’un parler le charabia que ma bouche débite. Ma volonté est emprisonnée, mon cœur éprouvé par mes vaines sollicitations. Mes forces réduites en miettes, mon courage évaporé, je ne me vois plus emprunter le chemin de l’espoir qui insuffle la joie de vivre.

***

Vers la fin de la matinée, ma famille maternelle se réunit pour débattre de mon cas. Leurs visages défaits servent de baromètre pour mesurer l’ampleur de la situation. La peur les rend gauches et empruntés, perdus devant l’étendue du désastre.

« Si eux ont peur, qu’est-ce-que tu ressens, toi ? »demande la petite voix.

On décide d’abord de me conduire chez le prophète de l’église, Béni Amour. Là où prie ma mère depuis qu’elle a été touchée par la grâce… ou plus exactement gagnée par la contagion de la religiosité néo-chrétienne – teintée d’africanités – qui sévit au pays ces dernières années. Elle n’a pas été épargnée par cette épidémie.

Nous débarquons à l’église en essaim. Tout à son légendaire prosélytisme, déployant son art de séduction comme un filet de pêcheur, le prophète Noé nomme de manière spectaculaire les noms des dix démons – je n’en ai retenus aucun – qui me maintiendraient en captivité. Il se jure de les cueillir à la racine et de les extirper de mon être. Ce faisant, il manque de m’exploser la tête en m’assénant de coups avec sa volumineuse Bible, tout en beuglant :

Vade retro satana ! Vade retro satana !

Ses vociférations sont assorties de sauts de biche à n’en point finir. Un vrai athlète, le prophète ! Des perles de sueur couvrent son visage sans âge. Sur sa chemise bleu clair, l’Afrique se dessine en belles courbes.

Il est midi. Le soleil est suspendu juste au-dessus de nos têtes et darde sur la terre ses rayons cuisants. En pensant comme les gens d’ici, je pourrais certifier que Noé y est pour quelque chose.

Pour lui, mon baragouinage est plutôt bon signe. Convaincu que je m’exprime dans une langue « céleste »,il fait venir celui qui, au sein de sa communauté, aurait reçu l’onction de la traduction des langues. Malheureusement, l’homme ne parvient pas à traduire mon charabia de l’au-delà… La concentration du fameux traducteur – qui, soit dit en passant, m'arrache un sourire secret – est à la hauteur des attentes de l’assistance. Il ne veut pas décevoir. Alors, l’air grave, il tend ses oreilles comme des antennes et il m’écoute pendant un bon moment, les yeux mi-clos, le front plissé. Pourtant, il ne parvient pas à traduire un seul de mes propos. La tête baissée, la mine contrite, les mains jointes, il rend son verdict :

— Prophète, je suis désolé, sa langue n’est pas inspirée.

Contrarié, le prophète se remet à sauter, hurler, puis à me cogner plusieurs fois avec sa grosse Bible. Aïe ! Aïe ! C’est insupportable. Il m’assomme si fort avec son livre sacré que ma tête hurle la douleur que ma bouche ne parvient plus à exprimer de manière compréhensible. Solidaires, mes mains viennent à la rescousse pour amortir le choc.

Afin de me délivrer des démons qui se sont emparés de moi, le prophète décide de me faire prendre un bain « spirituel » aux vertus prétendument expiatoires.

Sa femme et deux autres mamans de la communauté m’entraînent dans une pièce située au fond de la grande cour, aménagée pour ce genre de rituels. Le prophète verse du gros sel dans l’eau du bain, y ajoute une poudre blanche contenue dans un flacon sur lequel il est écrit « Miracles » au milieu de quelques arabesques, et un parfum de couleur ambrée.

Après le bain, il me fait absorber une énorme quantité d’eau qu’il a béni de manière spectaculaire devant toute l’assemblée. Je la bois sans régurgiter, malgré son goût amer qui me soulève l’estomac. CEnsuite, Noé m’asperge avec le reste de l’eau bénite. Sa femme m’enduit d’une huile parfumée de la tête aux pieds. Dans une concentration monastique, le prophète accompagne ses mouvements de suppliques, d’incantations bizarres. Voyant que mon état ne s’améliore pas d’un iota, il convoque ses confrères religieux à une réunion de crise. À l’issue de cette concertation, ils entament une de ces prières d'intercession dont je me souviendrai même dans la tombe que j’entrevois déjà. Si l’on y va avec toute sa conscience comme le prétendent les gens d’ici, je m’en souviendrai, tant cette prière est interminable. Aussi longue que l’infini. Des voix gutturales se déchaînent dans mes oreilles comme un grondement de tonnerre. Je crois sortir de là définitivement sourde. Ce serait le comble !

— Amen, ânonnent-ils à la fin de la prière kilométrique.

Le prophète, loin d’en terminer, étale toute son éloquence dans un prêche aussi sempiternel que sa prière. Il m’enseigne la parole divine, de la genèse à l'apocalypse. Il m’explique l’étymologie biblique de mon prénom composé, Marie-Ève, et sa prétendue influence sur mon être. Pour finir, il me regarde droit dans le blanc des yeux.

— Ma sœur, as-tu seulement conscience que tu es à la fois la voie du salut et de la désobéissance ? Une partie de toi a engendré Jésus-Christ, le Messie, et l’autre a engendré le péché. Quelle complexité ! Marie, c’est le bien qui est en toi. Ève, c’est tout le mal qui te dirige et qui fait que tu en es là aujourd'hui. Mais le Dieu que je prie est grand. Il va briser tous les liens qui te retiennent en captivité. Tu devras le servir.

Je comprends que Noé est un personnage atypique, maniant à la perfection l’art de la prolongation. Avec lui, il ne faut jamais être pressé. Cela explique le fait que, le dimanche, maman passe toute sa sainte journée à l’église. Du matin jusqu’au soir. Dans son euphorie, il croit certainement suspendre le temps. Le prophète a aussi le don de déstabiliser. Il me le prouve à travers toutes ses insinuations sur mon prénom. Ainsi donc, c’est le fait de m’appeler Ève qui a entraîné tout ce malheur sur moi...

Sans être mauvaise langue… je parierai que le Dieu de Noé s’est accordé une petite pause déjeuner, car cet exorcisme en plein midi ne porte aucun fruit. Non ! L’heure n’est plus aux conciliations, aux excuses, aux plaisanteries. Loin de moi tout sursaut d’harmonisation gratuite. Loin de moi tout trait d’ironie mordante. Je me dois de rendre les choses avec exactitude, sans arrondir les angles. Ce simulacre de conjuration s’éternise pour un résultat catastrophique. Je subis cette mascarade car ma bouche, mon arme de protestation, est tombée en panne. Je ne suis pas en mesure d’affirmer qu’elle sera réparée un jour. C’est, semble-t-il, à cause de cette bouche rebelle que j’en suis là.

Enfin, c’est une autre version, la deuxième...

***

Ma mère m’a toujours mise en garde contre mon incroyance face aux réalités d’ici, contre mon culot démesuré pour oser les juger doctement et tenter de les corriger, mais je ne l’ai jamais prise au sérieux. Elle a toujours désapprouvé mon esprit critique, me reprochant de voir notre société avec mes yeux d’Occidentale ; examinant rigoureusement les faits et prononçant des sanctions arbitraires contre les pratiques et croyances héritées de ses ancêtres, qui sont aussi les miens…, me rappelait-elle. Je me disais trop intelligente et cartésienne pour croire à cette philosophie bantoue, aux superstitions et autres considérations folkloriques du genre. Je n’accordais aucune importance à ces choses-là. Jamais je n’ai cru au paranormal et au surnaturel. Pour moi, rien ne tient du prodige. Je trouvais d’ailleurs ridicule que tout le monde ici se laisse embrigader dans une espèce de paranoïa collective dans laquelle ils se complaisaient. Je ne trouvais pas ma place dans cette presque vie, où la culture superstitieuse venant d’une autre époque était bien enracinée dans le quotidien, privant les hommes de leur liberté en les maintenant soumis à un diktat, faute de quoi, la malédiction frapperait. Nous ne voyions pas la vie avec les mêmes yeux.

— Nous ne voulons pas nous travestir comme toi. Nous sommes authentiques et nous le resterons, me disait-on.

Je n’étais au pays que depuis quelques mois déjà que je ne les supportais plus ; pas plus qu’ils ne me supportaient. On me traitait de mal blanchie, on me disait que j’étais noire par défaut. À leurs yeux, je n’étais qu’une Blanche peinte en noir ou encore, pour les plus catégoriques, j’étais une snobinette singeant les Blancs qui les regardaient de haut. J’étais considérée comme une prostituée morale portant toujours les chaînes et qui, sans vergogne, vendait sa probité morale et toute sa valeur intrinsèque censée inspirer le respect d'autrui. On me voyait comme une personne affligée de complexes qui, pour se sortir de cet embarras, préférait renier ses origines, symbole de déshonneur. Je savais que toutes ces allégations étaient fausses car je ne faisais que vivre librement ma vie, avec mon époque. D’ailleurs, je ne connais même pas mes vraies origines. Avoir deux pères ex æquo était une lourde charge à porter. J’aurais pu faire valoir mon statut de victime dans cette histoire, sans avoir à subir une quelconque vindicte. Ma mère m’a laissée appeler deux hommes « papa », sans préciser lequel des deux méritait réellement ce qualificatif. Je menais au quotidien une vraie bataille avec moi-même afin que cette situation n’engendre point de dégâts dans ma vie. Au plus fort des secousses, je me résignais et faisais tout pour ne pas me laisser emporter par l’ambiguïté de cette situation, malgré la volonté farouche de ma mère de m’entretenir dans l’incertitude égoïste sur l’identité de mon père biologique. Soit elle savait, soit elle était toujours dans le doute. Chaque fois que j’abordais le sujet, elle y coupait court :

Laisse les choses comme elles sont, ma fille. La quête de la vérité n’a pas toujours les vertus escomptées. La paternité n’est pas importante en soi.

Comme si, à elle seule, une femme pouvait concevoir un enfant. Chaque fois que je l’importunais, elle me rétorquait sèchement :

— La société viodoise est matriarcale. Seule la lignée maternelle est dominante, tu dois le savoir, jeune femme !

Durant vingt-huit ans, ma mère m’a entretenue dans cette philosophie. Et je vivais ma vie comme je l’entendais, malgré toute sa complexité.

***

Mon état, qualifié de démence, allait en empirant. Pourtant, au nom de leur foi, le prophète et ses acolytes étaient convaincus que le soir ne tomberait pas avant que les dix démons sortent de mon corps au galop. Nous avons attendu ce départ au galop, en vain. Et le temps est passé comme un tourbillon. À croire qu’il avait cessé d’obéir à sa mesure habituelle ; les heures semblant être devenues des minutes, les minutes des secondes. Éphémères. Suspendu au ciel, le soleil avait mécaniquement son itinéraire vers l’ouest, sans s’attarder sur mon cas. Comme pour me rappeler que la vie continuait en dépit de mes tourments… Comme pour me rappeler que l’histoire continuerait à s’écrire sans moi. Le temps est dépourvu d’âme ! Il poursuit égoïstement son cours, indifférent à notre sort. Il ne patiente pas. Il ne se rattrape pas. Il ne se suspend pas. Il avance sans reculer. Le reste n’est qu’une vague impression laissée à l’appréciation de chacun.

Les minutes défilent. Le miracle se fait attendre, défiant notre patience. Contrairement à nous, le prophète et les membres de sa communauté sont confiants. Question de foi. Une foi capable de déplacer des montagnes. Capable de calmer les océans déchaînés. Capable de ressusciter les morts, comme Jésus avec Lazare. Nous n’avons pas ce genre de foi-là. Pas même ma mère, devenue une fervente croyante après un passé tumultueux qui m’a valu deux pères ex æquo.

Se voulant pragmatique, Tonton Thino, mon grand-oncle maternel, décide de faire intervenir un médecin. Il entame une négociation avec le prophète qui ne veut en aucun cas me laisser partir.

Prophète, nous devons l’emmener à l’hôpital.