Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

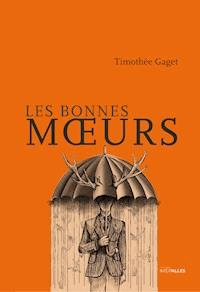

- Herausgeber: Éditions Intervalles

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Un nouveau départ... Du monde de la finance à celui de la chasse !

Tristan est un banquier d’affaires parisien habitué à jongler avec les tableurs Excel et à enchaîner les nuits blanches. Lorsqu’on l’envoie à Romorantin sauver une imprimerie de la faillite, il emménage au château du Valbrun, chez son grand-père avec qui il avait perdu tout contact.

Dans l’isolement solognot, une relation complexe se noue peu à peu entre le vieil aristocrate cyclothymique et le jeune financier désabusé. Mais les élections législatives approchent et, derrière les arguments écologiques et politiques, deux conceptions de l’Homme et de l’animal s’affrontent. Dans la solitude de la forêt, loin de la vie débridée qu’il mène à Paris, Tristan s’enfonce dans l’univers traditionnel et contemplatif de la chasse, où les préoccupations charnelles ne sont pas les moins pressantes et où une espèce protégée de coléoptère peut mettre à mal les plans les plus infaillibles.

Aussi à l’aise dans la caricature du monde de la finance que dans l’évocation de la chute des derniers hobereaux catholiques, aussi vivant dans la peinture d’une orgie parisienne que dans celle du charme suranné de la vènerie, Timothée Gaget compose un roman initiatique, mordant et sensible, au rythme endiablé d’une harde fuyant la meute.

Un retour aux sources captivant et une quête identitaire dont on se délecte à chaque nouvelle ligne !

EXTRAIT

Apathique sur ma chaise longue, j’écoutais le crépitement régulier des grillons, esclaves grésillant sans relâche sous le fouet du soleil impérial. Impossible pour moi de lire, de me promener, de parler à ces gens, proches et inconnus, qui encadraient la piscine. Je n’aspirais qu’à m’engouffrer dans la torpeur provençale et que l’on ne me dérange plus.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Un mordant sans pareil. Timothée Gaget épingle l’univers de la finance et de la politique dans son premier roman… un récit initiatique bien grinçant. -

Direct Matin

L’auteur porte un regard à la fois acide et drôle sur le monde de la finance. Mais, au-delà des personnages névrosés et des frasques de la jeunesse dorée parisienne,

Les Bonnes Mœurs est aussi le premier roman depuis plusieurs décennies à s’emparer à nouveau de la chasse comme thème romanesque. -

C

hassons.com

À PROPOS DE L'AUTEUR

Timothée Gaget est né à Tours en 1985. Après des études de Droit à Paris et aux Pays-Bas, il travaille brièvement en Suède puis devient avocat. Il exerce en droit pénal des affaires avant de quitter le Barreau de Paris en 2014 pour rejoindre une agence de communication, où il se spécialise en gestion de crise et en communication judiciaire. Il est passionné de chasse et de politique.

Les Bonnes Mœurs est son premier roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 650

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À mes parents

On a beau donner à manger au loup, toujours il regarde du côté de la forêt.Ivan Tourgueniev, Mémoires d’un chasseur

PREMIÈRE PARTIE

Mœurs contemporaines

L’élément tragique pour l’homme moderne,ce n’est pas qu’il ignore le sens de sa vie,c’est que cela le dérange de moins en moins.

Václav Havel

CHAPITRE PREMIER

Les grillons

Apathique sur ma chaise longue, j’écoutais le crépitement régulier des grillons, esclaves grésillant sans relâche sous le fouet du soleil impérial. Impossible pour moi de lire, de me promener, de parler à ces gens, proches et inconnus, qui encadraient la piscine. Je n’aspirais qu’à m’engouffrer dans la torpeur provençale et que l’on ne me dérange plus.

Invités par mes parents, nous logions dans un grand mas. Une bâtisse asséchée de lumière, rustique et belle, au sein de laquelle les propriétaires louaient quelques chambres de goût. Relais & Châteaux : partout dans le monde, unique au monde. Les hôtes étaient ravis de cette authenticité sur-mesure. Un court de tennis aux lignes impeccables s’étendait en contrebas, protégé du vent par une rangée de cyprès. Sa terre battue rappelait les entrailles brunes et rouges qui, comme des plaies séchées au soleil, surgissaient parfois des collines.

On atteignait la mer après trois-quarts d’heure de route. C’était une côte sèche, flanquée de criques aux parois blanches, de pinèdes et de broussailles. Menant à des rives jumelles ambassadrices d’Afrique et d’Orient, les eaux profondes attendaient calmement que l’on s’y précipite.

Délaisser le fief familial de Saint-Briac pour passer quatre jours au fond du Lubéron était pour le moins inhabituel. Les fanatiques celtico-parisiens continuaient de prêcher inlassablement qu’en Bretagne « les étés sont bien plus chauds et ensoleillés qu’on ne le dit ». Seulement mes parents avaient atteint l’âge où l’on a trop besoin de soleil pour se fier à des croyances apostoliques. D’autant plus que le mystère qui nous avait été caché s’était éventé : il existait en France d’autres rivages tout aussi escarpés de beauté mais inondés, eux, d’un soleil quotidien. Faire du 420 ou du hobie cat sous la pluie, s’écorcher les pieds sur les huîtres, naviguer au milieu des baleines à colliers de perle et traîner les bateaux sur la plage entre leurs enfants hurlant n’était pas une fatalité. La Bretagne avait inventé le chouchen et porté Jean-Marc Ayrault à la tête du gouvernement : c’était une terre de naufrages.

Peut-être que le climat n’était finalement qu’un prétexte. Peut-être que mes parents avaient voulu, pour la première fois, raccrocher l’uniforme (chaussures bateau, vareuse délavée, pantalon de couleur et pull marin sur les épaules) et échapper au menuet parisianoarmoricain qui se dansait chaque été. Peut-être avaient-ils éprouvé quelque lassitude à l’idée d’encore parcourir ces incessants cocktails de fiançailles, dîners fruits de mer et sorties de messes mondaines où l’on refait l’empannage raté de la régate de la veille avant d’établir les pronostics du tournoi de tennis familial du lendemain. Peut-être qu’ils commençaient à trouver asphyxiantes ces mille senteurs riches et raffinées, ces bouquets de conversations polies, de visages bronzés et de flagorneries de circonstance.

Ma sœur Constance, alors âgée de 31 ans, était venue avec Julien Branon, son « délicieux mari ». En plus de le trouver charmant, tout le monde s’accordait à dire que Julien « réussissait bien dans la vie », jusqu’à épouser ma sœur et la mettre enceinte. Quant à mon frère Victor, 24 ans, il ne goûtait guère ces retrouvailles familiales. Ventousé à son iPhone depuis notre départ de Paris, il consultait Facebook toutes les dix minutes, comme si la véritable existence s’y fût trouvée et que ces vacances provençales n’eussent été que virtuelles. Ma mère semblait heureuse, quoique légèrement tourmentée. Son père l’avait appelée durant le trajet pour l’informer que la mairie de Bartenay (village du Loir-et-Cher où il résidait) voulait saisir une partie de ses bois. Nous n’avions vu ni notre grand-père ni sa forêt solognote depuis l’enterrement de notre grand-mère. Aussi, ma mère mise à part, tout le monde se contrefichait de sa rocambolesque histoire d’expropriation. Mon père paraissait épuisé. Il s’était accordé trois semaines de congés mais, comme d’habitude, son cabinet n’avait cessé de l’appeler sitôt le périphérique parisien franchi. Bien qu’il s’intéressât à toutes sortes de choses et bénéficiât depuis longtemps de la confortable situation d’avocat associé au sein d’un grand cabinet d’affaires, il n’avait jamais pu, ou su, lever le pied, et continuerait à travailler ainsi, sans relâche et sans besoin, comme un drogué pathétique, jusqu’à ce que la mort nous en sépare.

On appela pour passer à table. Le déjeuner se passa sans heurts. On parla de tout et de rien – surtout de rien. Des vignes encerclaient le domaine. Elles accouchaient d’un vin rosé, pâle, presque jaune, qui rafraîchissait et enivrait sans trop piquer. Au moment du café, mon père sortit téléphoner pour la troisième fois. Nous l’entendîmes s’énerver et insister pour que ses collaborateurs ne l’appellent plus. Revenu à table, il déclara, avec la même satisfaction que s’il avait remporté un important procès, qu’il avait coupé son BlackBerry – acte révolutionnaire auquel peu d’entre nous crurent. Après cette scène héroïque durant laquelle cet homme accompli avait démontré, en chef de famille protecteur, sa capacité de sauvegarde et de défense de sa sphère privée contre l’appétit insatiable de la sphère professionnelle, il se dirigea dignement, les pages saumon du Figaro et une biographie de Saint-Simon sous le bras, vers un hamac beige tendu à l’ombre de deux jeunes pins parasols. Il y étendit son corps fatigué de constamment porter une tête gangrénée de soucis et se mit à ronfler avant d’avoir terminé de lire la première ligne.

Le reste de la famille (puisqu’il semblait inévitable, car civilement et religieusement exact, d’y inclure désormais mon beau-frère) s’était installé autour de la piscine et lézardait au soleil. Ma mère lisait Madame Figaro, ma sœur alternait ELLE et Point de vue. Toutes deux se beurraient régulièrement et mutuellement de crème solaire « bronzage doré, effet naturel, pour peaux normales à sèches ». Coincé seul avec mon pédant beau-frère, je fis mine de dormir pour éviter qu’il me ressasse ses brillantes années à HEC, Sciences Po et l’ENA (il avait fait les trois) et tous les gens, non moins brillants, qu’il connaissait amicalement ou professionnellement, quoique la différence fût menue chez lui. Je m’installai sur la même chaise longue que celle occupée avant le déjeuner, afin de signifier à l’assemblée qu’elle était mienne. Ce sentiment de propriété me détendit.

J’étais heureux d’arborer ma nouvelle paire de Ray-Ban. Le choix de mes optiques solaires avait monopolisé mon cerveau une semaine entière. J’avais longtemps songé à des Persol mais Grouvion (mon boss) en portait lui-même et personne ne veut ressembler à un enculé. Après avoir tout envisagé, je m’étais refugié dans la banalité rassurante des Wayfarer.

Chevalier fier de ma nouvelle monture, j’observais par regards furtifs les autres clients de l’hôtel. Un couple de retraités faisait un Scrabble avec la propriétaire des lieux. Tous trois étaient assis sur des chaises en métal rouillé – une rouille de grande marque, réfléchie, issue de nombreux projets et contre-projets échangés entre les équipes du design et celles du marketing. Les chaises devaient être assez rouillées pour paraître avoir authentiquement vécu les splendides étés passés sans pour autant salir le derrière de leurs utilisateurs. C’est reposant de passer ses vacances dans une page du magazine Côté Sud. Les scrabbleurs sirotaient un café avec une paresse délicieuse. On entendait, de temps à autres, un petit cri de joie ou de déception en fonction de la pioche des lettres. Ils alignaient ces dernières avec application sur le plateau de jeu posé au centre de la table de jardin. C’était une table de fer forgé, avec des morceaux de faïence incrustés. Ça sentait encore la pleine page Côté Sud – peut-être le numéro du mois d’avant. De l’autre côté de la piscine, d’interminables chaises longues en teck me faisaient face. Ces fauteuils évoquaient cette fois une page de Côté Ouest, ce qui démontrait l’incroyable capacité des propriétaires à affiner leur bon goût au moyen de sources d’inspiration extrêmement diversifiées.

Sur les chaises longues reposaient d’épais coussins blanc crème, et sur les épais coussins blanc crème reposait un couple. L’homme rougissait, la femme bronzait. Ils approchaient la quarantaine. J’avais remarqué cette femme dès mon arrivée : une beauté idéale, inatteignable, presque abstraite. Je l’observais froidement, avec une envie résignée, comme on regarde galoper un pur-sang ou giter un voilier que l’on ne possèdera jamais. Notre table étant proche de la leur, je les avais entendus discuter durant le déjeuner. À son parfait BBC English, l’homme devait être un Britannique bien né. La fille parlait également anglais mais son accent assez neutre n’exprimait nulle origine particulière. Son physique était en revanche typiquement scandinave. Tous deux semblaient désappointés, sans qu’on ne sache s’ils étaient déçus de l’hôtel ou s’ils étaient au contraire venus dans un bel endroit pour régler leurs problèmes de couple.

Dans la catégorie « hyperactif en vacances », l’Anglais blond et rougissant devint rapidement favori des nominés. Il délivra une très belle prestation de télétravail à côté de laquelle celle de mon père pouvait être reléguée dans la catégorie « fonctionnaire préposé à un poste en cours de suppression ». Tous les quarts d’heure, l’Anglais partait téléphoner, traversé de compulsifs gestes d’énervement, puis revenait s’allonger auprès de sa compagne et se justifiait avec gravité tout en se tartinant de crème. Elle semblait dormir. Une pute à milliardaires, pensai-je. Bien trop jolie pour lui. Certainement de l’espèce des moules qui poussent au fond des seaux à champagne et ne font surface que pour sucer de la bite de banquiers en se fichant bien qu’elle soit molle pourvu que les bourses soient pleines. Je la détestai par principe, elle et sa beauté arrogante.

J’allais m’assoupir en ruminant la facilité de son existence et la vanité de la mienne quand la superbe déesse viking se leva et offrit ses courbes athlétiques, sublimées par la coupe simple et raffinée d’un une-pièce Eres, à la vue de tous les convives. On devinait un pubis finement taillé sous le voile de son maillot. Un pli, même pas une fente, juste un peu de relief derrière le rideau de l’interdit et de la décence. Elle s’agenouilla, humidifia sa nuque dorée, se redressa lentement, tel l’archet suspendu en silence avant la chevauchée des Walkyries, prit une impulsion énergique, sauta, s’arrondit avec grâce, se tendit en l’air, et transperça la surface de l’eau, presque sèchement, comme si elle avait pris soin d’emporter avec elle, au fond des ondes bleutées, les éclaboussures et leur vacarme. Enchaînant les longueurs, elle filait sans bruit, ne laissant derrière elle que l’indiscrétion d’une ride ondoyante en guise de sillage. Un crawl cadencé, technique, rapide. En bout de longueur, elle accomplissait avec fluidité la culbute caractéristique des nageurs expérimentés qui les propulse vers la longueur suivante sans briser la vitesse ni le rythme de la précédente. Au sortir de ces saltos sous-marins et après que ses pieds eurent pris appui sur un des bords de la piscine, elle faisait quelques mètres en apnée. Les pieds joints, son corps longiligne parsemé de reflets bleus, blancs et or ondulait alors sous l’eau.

La mollesse ambiante, écrasée de soleil, était brisée. Comme moi, ma sœur, le vieux retraité et mon beau-frère n’avaient pas perdu une seconde du spectacle aquatique donné par la femme des fjords. J’avais remarqué l’œil lubrique de Julien. Lui qui se gavait du festin financier et politique que lui offraient ses fonctions ne pouvait pas ne pas également être avide de femmes. Lorsqu’elle sortit nonchalamment de l’eau turquoise, il lui offrit un sourire composé de 15 % de blanchiment dentaire, 25 % d’énarchie et 60 % d’American Express. Elle ne le lui rendit que par convenance et non sans une certaine moue d’indifférence qui semblait dire qu’elle se savait belle et bonne nageuse et qu’il n’était qu’un admirateur parmi tant d’autres, c’est-à-dire rien. Un sourire forcé et fermé que j’appréciai autant que son corps, d’abord parce qu’il la rendait encore plus inaccessible mais surtout parce qu’il rabattait un peu le caquet élitiste de l’homme qui culbutait depuis trois ans ma si gentille et si naïve sœur.

La Nordique l’ayant dédaigné, Julien était allé, comme il savait si bien faire, demander à ma mère et à ma sœur si, par un quelconque hasard, elles eussent pu désirer quoi que ce soit qui eût pu leur être agréable. Le gendre parfait revint, peu après, avec du thé glacé et les cigarettes de ma mère. Je me réveillai lorsqu’il passa près de mon transat et levai pour taxe de passage une Marlboro Light du paquet maternel.

Durant les quelques minutes où l’inconnue avait nagé, j’avais été heureux comme jamais en deux ans – rien ne m’intéressait plus depuis le départ de Margaux. Je m’étais réjoui un temps qu’un tel sentiment de contentement fût encore susceptible de naître en moi mais il s’était évanoui sitôt l’eau redevenue lisse.

Dormir, parvenir à dormir. Je fermai les yeux et me concentrai pour ne plus songer à rien, mais c’était impossible. Sans la délivrance du sommeil, l’écran des paupières n’était plus ce rideau miraculeux tenant les remous du monde à l’écart, mais devenait au contraire un terrible miroir renvoyant à mes pupilles aveugles les émanations tourmentées de mon âme. Au bout de quelques minutes vides, un constat s’imposa de ce néant tumultueux : je n’étais ni heureux ni malheureux, je ne ressentais tout simplement pas grand-chose.

J’appartenais à une puissante comète. Certains soirs, perdu dans les ténèbres de mes rêves impossibles, je contemple encore la traîne de feu de mon ancien monde, cette masse sociale bourgeoise et catholique composée d’un noyau stable et des poussières humaines gravitant autour. Chacune de ces escarbilles se croit unique. Leurs minuscules orbites sont pourtant toutes similaires : naissance, école privée, catéchisme, piano, acné bien traitée, tennis, scoutisme, premier amour, permis de conduire, bac S avec mention, voyage humanitaire, deuxième amour, croisière en Grèce, études supérieures, premier emploi, voiture, mariage, résidence principale, enfants, voiture familiale, maîtresse, résidence secondaire, golf, retraite, coupé sport, voyages à thème, cancer, mort. L’héritage transmis, ça repart pour un tour : naissance, école privée, catéchisme, piano…

CHAPITRE II

Retour sur une abstraction

J’étais une bête à concours (bonne mémoire, intuition des mathématiques, facilités en langues) ; la pression me rendait encore meilleur. Toute famille connaît hélas ses drames : j’échouai au concours d’entrée d’HEC de sept places… Sept petits polards s’étaient glissés entre le Graal commercial et mes lèvres assoiffées et il s’en était fallu de peu que je ne descendisse de l’étoile. Mon admission à toutes les autres « grandes écoles » m’évita heureusement l’opprobre de mes pairs. J’aurais pu choisir l’ESSEC que l’on disait meilleure, mais elle était située à quarante minutes de Paris, et je savais ne pas avoir la force d’affronter, plusieurs fois par semaine, un boulevard périphérique embouteillé d’automobilistes tristes et méchants, supporter le contact quotidien d’attardés mentaux se vantant d’avoir pris leur quinzième cuite du semestre ou d’un voisin de chambre fier de s’être dépucelé (à 20 ans et avec un préservatif à la framboise) dans la fille la plus torchée du campus. J’aimais boire, j’aimais baiser mais tenais toutefois, dans la mesure du possible, à vomir et éjaculer chez moi. Question d’hygiène et de savoir-vivre.

L’ESCP m’offrit durant trois ans une vie de paresse et d’ivresse parisienne entrecoupée de quelques cours de finance dont je n’ai fort heureusement gardé aucun souvenir. Des stages, en audit et finance, me permirent de constater par la suite qu’un humain pouvait être traité plus vilement qu’un animal, ce qui ne m’ébranla pas vraiment. Primo je m’en doutais, secundo il me fallait bien plus que les fantasmes dictatoriaux d’un senior ou le croche-patte sournois d’une co-stagiaire pour émousser mon ambition. Le Guide avait dit qu’il fallait travailler plus pour gagner plus et il avait raison, je passai des nuits à me préparer et le travail paya : après dix coriaces entretiens de sélection, j’intégrai le département M&A de la banque Rothman Salbey.

« Analyst chez Rothman Salbey », ça claquait ! À 24 ans, mon premier salaire annuel était de 75 000 euros fixe, si j’étais bien noté et que la banque marchait bien, je pourrais, avec mes bonus, monter à 100 voire 120 000 euros par an. Et les années suivantes, ce serait beaucoup plus ! Un mois auparavant, je décuvais sur les bancs d’un amphithéâtre clairsemé, j’étais à présent banquier d’affaires et parlais en « k-eu ». Des bataillons d’assistantes, informaticiens, documentalistes, taxis, livreurs de repas, demeuraient 24 h/24 à mon service ; rien que d’appeler le standard je bandais.

J’arrivais vers 9 h 30. Le matin et jusqu’à la fin de l’après-midi, j’assistais à des conf calls, des réunions internes ou me rendais chez le client pour gratter de l’info. Je prenais en général un sandwich à mon bureau vers 13h30 (15 ou 16 heures si c’était chargé). Comme tous les analysts, je commençais véritablement à travailler, c’est-à-dire produire et non plus récolter de l’information, à partir de 19 heures. Et là, ça y allait. Je modélisais dans tous les sens, les chiffres giclaient, je crachais du PowerPoint et du tableur Excel jusqu’à environ 2 heures du matin (4 ou 5 heures les semaines précédant les closings de gros deals). J’étais certes le maillon le plus formaté, le plus aisément remplaçable de la chaîne hiérarchique mais les affaires sur lesquelles je travaillais faisaient la première page des quotidiens. Le monde était aux pieds de mes nouvelles John Lobb.

Je sortais à l’époque avec une fille découverte au réveil dans mon lit, sans aucun souvenir de la façon dont elle y était entrée. Elle m’avait demandé « Jusqu’à quelle heure le petit déjeuner est-il servi ? », je lui avais répondu « Comment t’appelles-tu ? », elle avait dit « Margaux, et toi ? », et, comme elle était très jolie de surcroît, j’en étais tombé éperdument amoureux.

Rapidement Margaux Arkfeld emménagea plus ou moins dans le deux-pièces que je louais dans le Marais. Cet appartement à poutres apparentes, cuisine moderne et décoration vintage me permettait, pour le modique loyer de 1600 euros par mois, de penser qu’avant d’être un banquier, avant d’être un loup, j’étais un Parisien branché. Une bonne image de moi-même à ce prix-là, je n’avais pas hésité. Margaux jouait du violoncelle, faisait preuve d’un appétit sexuel ogresque et raffiné, et d’un humour délicieusement particulier. Une après-midi, alors que nous nous baladions tranquillement sur le Pont des Arts, au milieu des touristes ravis d’accrocher leur cadenas d’amour, je me penchai par-dessus la rambarde pour regarder couler la Seine. Margaux empoigna mes jambes de toutes ses forces, les souleva violemment, et me fit basculer dans l’eau, avant d’à son tour sauter, en hurlant de rire, dans les remous immondes et dangereux du fleuve. J’y laissai une paire de Weston, une veste, un portefeuille et mon nouvel iPhone, avant de l’aider à se hisser sur une berge du quai Voltaire et de moi-même sortir de l’eau, épuisé, vers le Pont Royal.

J’étais un homme de raison, de dossiers, de chiffres, un planificateur. Margaux ne fonctionnait qu’au coup de tête. Je me souviens de ce matin de janvier ou février. Il avait neigé toute la nuit, Paris était blanc. « On va skier ! On va skier !… » cria-t-elle cent fois jusqu’à ce que j’accepte de l’accompagner aux Buttes Chaumont. Remarquable snowboardeuse, après avoir refait dix fois notre piste improvisée, elle s’élança à nouveau du Rosa Bonheur, exécuta de belles et rapides courbes, sauta au-dessus d’un banc, fit d’une rampe d’escalier une barre de slide, avant de s’exploser dans une poubelle bordant la cascade et de hurler de douleur.

On gagna péniblement l’hôpital Lariboisière dans un Paris glissant et sans voiture. Une radio confirma qu’elle s’était fracturée le poignet droit.

— Vous êtes droitière ? demanda l’orthopédiste de garde en achevant son plâtre.

— Oui. Mais, Dieu soit loué, je me doigte de la main gauche !

Une fille qui vous pousse de huit mètres de haut dans la Seine pour faire une blague et évoque sa masturbation avec un orthopédiste, soit on la hait soit on l’aime, il n’y a pas d’entre deux ; je l’aimais.

L’unique (mais résiduel) inconvénient de la banque d’affaires tenait à ce que la notion de « temps plein » s’entendait dans son sens le plus strictement littéral. La semaine, je rentrais très rarement chez moi avant 2 heures du matin et, une fois rentré, si un gérant – sorte de Dieu sur Terre à la différence que son existence ne pouvait être remise en cause – décidait que je devais revenir au bureau trois heures plus tard, je m’exécutai sans broncher. Difficile d’avoir une relation amoureuse dans ces conditions mais Margaux était aussi souple au lit que sur mes horaires.

Le matin, avant de partir travailler, je la contemplais quelques minutes. Endormie, belle, fragile, désirable. J’étais heureux. Lorsque je rentrais au milieu de la nuit, elle dormait encore. La semaine, je ne la voyais finalement presque qu’endormie. Cela importait peu, je l’aimais également ainsi. Je l’aimais éveillée, inconsciente, debout, allongée, habillée, nue, profonde, superficielle, douce, sauvage ; même morte je l’aurais sans doute encore caressée de mon amour infini. Son état m’indifférait, seule sa présence comptait. Après vingt heures passées sur des modèles de valorisation, je sentais souvent la transpiration. Pas la transpiration forte et rassurante des ouvriers et des sportifs mais la sueur amère du banquier. Aussi prenais-je une douche (avec radio waterproof et jets massants) avant de rejoindre mon assoupie. Le bruit de l’eau qui coulait la réveillait parfois. Quand j’entrais en peignoir dans la chambre, je trouvais alors ma belle amoureuse les cuisses écartées, se caressant afin que nous ne perdions pas de temps. Plus souvent néanmoins, douche ou pas, elle dormait encore profondément lorsque je m’immisçais dans le lit. Je contemplais alors, avec l’émotion d’un éternel puceau, les bribes de corps nu que les replis de la couette me laissaient entrevoir. Dans la pénombre, j’oubliais les humiliations de mes supérieurs, les efforts de concentration, les chiffres, les graphiques, toutes ces interminables heures brûlées. J’écoutais sa respiration légère, ce roulement de l’air qui sifflait dans sa poitrine. Le stress de la banque retombait doucement comme les lianes d’un martinet encore chaud. Bien qu’extenué, ma fatigue s’estompait à l’idée de la posséder une nouvelle fois, embrasser son ventre, glisser mes doigts entre ses cuisses. C’était ça, ma vie d’homme. La seule chose qui ait un sens et mon seul but. Parfois, sans caresses annonciatrices, allant directement à l’objet de mon désir, je soulevais la couette sans bruit, la retournais doucement, entrouvrais ses longues jambes, puis embrassais et léchais ses chairs humides. Enfin, j’entrais en elle, encore à moitié endormie. Je la prenais sans parler, tendrement, comme ça, juste pour lui montrer que j’étais rentré et que je l’aimais. Après l’amour, elle soupirait « mon chéri » ou articulait dans un murmure une phrase douce et inutile comme « T’as passé une bonne journée ? ». Elle disait cela par principe et se rendormait aussitôt sans attendre de réponse. Plus souvent encore, elle ne disait rien. Elle prenait seulement ma main et venait se blottir contre moi, lovant son dos le long de ma poitrine et reposant sa tête de princesse biblique au creux de mon épaule. Je savourais ce bonheur quelques secondes puis m’endormais à mon tour.

Elle m’avait prévenu dès le début de notre relation : peu lui importaient mes horaires irréels, il n’y aurait jamais d’heure limite, même endormie, même fatigué, je devrais lui faire l’amour. Elle voulait jouir et se sentir désirée tous les jours. Ce n’était pas un souhait mais un chantage : pas de sexe, pas d’amour. La fin du désir, c’est la fin du couple, disait-elle. J’avais considéré cette menace avec le plus grand sérieux car je savais son appétence sexuelle réelle. Combien de fois l’avais-je surprise se livrant gaiement à ce qu’un illustre vénitien appela la masturbation ? Combien de fois avais-je découvert ma délicieuse se faisant jouir sous la douche (la vulve collée aux jets massants), ou dans mon lit, ou dans le fauteuil du salon, ou sur le canapé devant une émission sur la restructuration des dettes européennes ? Elle ne paraissait jamais gênée. Maîtrisant pleinement l’érotisme de la situation, elle me regardait au contraire avec assurance et continuait de se caresser, consciente du camouflet qu’une telle séquence est susceptible d’assener au mâle en lui révélant brutalement qu’il est tout sauf indispensable au plaisir des femmes.

Il y avait certes de bons polards parmi nous (Chinois, Européens de l’Est, Maghrébins, principalement) : pas de copine, pas de famille, ils bossaient sans cesse, même durant les rares heures qui auraient pu leur permettre de souffler. Les autres analysts étaient plutôt sympas. Guerriers soudés par la traversée commune des épreuves de la finance, nous ne nous tirions pas trop dans les pattes. Nos relations évolueraient à mesure de notre avancée. Ce serait encore soft quand nous passerions associates. Une fois directeurs-adjoints, le combat d’ego commencerait à être sanglant. Et quand certains d’entre nous deviendraient directeurs, la vraie compétition commencerait. Il faudrait alors ramener des clients, se défoncer et défoncer les autres dans l’espoir de devenir gérant.

Gérant est un superbe poste qui peut marquer la fin honorable d’une carrière, mais ce n’est pas la marche ultime. Il y a plus haut : associé-gérant, le Graal pour ainsi dire. Les associés-gérants sont très très peu nombreux. Une dizaine à Paris, une quinzaine à New York, une quinzaine à Londres, et basta. Ils gagnent entre cinq et dix millions d’euros par an. Passer de gérant à associé-gérant n’est pas une promotion, c’est un changement de caste. Pour y arriver, les années de bûcheronnage frénétique et l’intelligence ne suffisent pas. Il faut des appuis politiques, médiatiques, maçonniques, financiers, ou un excellent pedigree familial. Savoir apporter de gros clients, et savoir les garder. Les associés-gérants stars déjeunent avec les présidents de fonds souverains et les ministres européens, dînent avec les têtes du CAC 40 et les directeurs d’opéras. Ils sont propriétaires de journaux, comprennent comment fonctionne une centrale nucléaire chinoise, maîtrisent les enjeux des médias australiens, des minerais indiens, de la finance islamique, des programmes aéronautiques russes et de l’huile de palme indonésienne. Ils connaissent tout sur tout et sur tout le monde. Mais surtout, ce sont des tueurs. Capables de faire sauter un PDG en un coup de fil, un conseil d’administration en une soirée, un gouvernement africain en un mois, une dictature arabe en six mois. Ils étaient nos dieux.

On ne leur en voulait même pas de passer leurs week-ends sur des yachts en nous insultant par e-mail pendant que nous crevions de fatigue derrières nos ordinateurs. On ne leur en voulait pas non plus de consacrer plus de temps à s’affairer à leur entretuerie qu’à vraiment gérer les deals. On ne leur en voulait ni d’être millionnaires ni d’être des requins. On ne reproche pas à un dieu d’être inhumain. Ils ramenaient des deals cross border qui rapportaient 10 à 20 millions à la banque. Ils fonctionnaient eux-mêmes en partie au « eat what you kill » donc quand ça marchait, ils se gavaient, quand ça marchait moins, ils se gavaient moins. C’était le système le plus juste. Même s’ils gagnaient vingt ou trente fois plus que nous, ils nous faisaient quand même tous vivre. Ils chassaient les gros gibiers des places françaises et étrangères. Nous n’étions que des charognards. Nous dépecions les beaux morceaux pour eux et les regardions s’en empiffrer sans jalousie. Les abats nous nourrissaient amplement.

Outre cravacher derrière son ordi, il était primordial de contribuer à l’esprit de la maison. Se coller des lattes et bosser le lendemain était fort apprécié à la banque. Il fallait être bon mais aussi fêtard. Le middle-management nous régalait. On enchaînait les boîtes de strip : 4e dimension, Hustler, Bilitis. Cette dernière était assez crado mais, comme l’avait justement noté un des vice-présidents, on pouvait mettre « les doigt dans la prise ». Le directeur – marié, un enfant – qui me staffait faisait le paon, appelait les danseuses par leur nom, claquait plusieurs milliers d’euros en bouteilles et en danses, avant d’aller niquer une escort de meilleure facture au Costes.

PowerPoint, bonus, putes, Margaux, j’avais pris le rythme. Quelques mois plus tard advint pourtant une chose que j’avais crue matériellement et physiquement impossible : le rythme de travail se renforça encore. Arnaud Blancpain, la quarantaine, gérant en passe de devenir associé, débarqua dans le bureau que je partageais avec Abdelmalik et nous dit :

— Les boys, je ne sais pas ce qu’ils branlent aux bureaux de Pékin et de Hong Kong mais j’en ai marre d’attendre. L’industrie pharma chinoise a connu une croissance annuelle de 16,72 % au cours de la dernière décennie. Il y a plus de vieux, plus de maladies et plus de fric. Faut vraiment avoir les yeux dans le cul pour ne pas sentir le business ! On agit à la marge, comme des cons, alors qu’on doit être au centre. Il y a plus de cinq mille labos ou entreprises pharmaceutiques ! Il faut faire fusionner tous ces Niaks et créer des géantes pompes à fric du médoc, comme ici. Je veux qu’on soit là. Quand on n’a pas un business, on le crée ! OK ?

Créer signifie pitcher. Quand un associé veut créer du business, il montre à de potentiels clients qu’il connaît leur domaine et qu’on a quelque chose à leur proposer. Les pitches ne sont que prospectifs mais terriblement chronophages. J’avais déjà trois deals en cours, une fusion, une OPA et une OPE, mais rien ne servait de le lui rappeler. Blancpain le savait car Blancpain sait tout.

— OK Arnaud.

— Vous m’étudiez tout le marché, les dépôts de brevets, les marques, la concurrence, les étrangers, les locaux, je veux savoir qui fait quoi, pourquoi il le fait, combien il gagne, combien gagnent les autres, les marges, les emprunts, la corruption, et pourquoi ils ont besoin de nous pour gérer leur putain de business ! OK ?

— OK.

— Je veux des slides nickel.

— OK.

— Et sortez le tout en français et en anglais, on verra plus tard pour la chinese translation.

— OK.

— Dans dix jours sur mon bureau.

Jeudi, 4 heures du matin. La moitié des sites web étant en chinois, nous les avions fait imprimer puis traduire intégralement : douze classeurs pleins remplissaient notre bureau. Abdelmalik, mon co-bureau, était un gros polard Algérien, très zélé, très pro, mais pas drôle. Nous passions 90 % de notre vie ensemble mais je ne l’aimais pas. Il avait bossé tout le week-end précédent sur un autre dossier de Blancpain, était rentré mardi et mercredi à 6 heures du matin et planchait désormais avec moi sur la guerre des brevets asiatiques, perdus entre les génériques de molécules incompréhensibles et les rapports d’une agence de santé chinoise mal traduits en anglais. L’horreur, surtout pour un pitch qui ne serait sans doute jamais lu par personne.

Abdelmalik partit chercher son seizième café de la journée et un mémo de 432 pages fraîchement imprimé. J’entendis le bruit de son corps s’abattre sur la moquette. Il pleurait en silence pour ne pas qu’on l’entende mais on l’entendait quand même et il était impossible de travailler avec ses chouinements. Je le découvris en position fœtale derrière la photocopieuse, le visage gris, les yeux un peu jaune, injectés de sang. Je ne l’avais jamais beaucoup apprécié mais il m’inspira une pitié que je ne pensais pas être capable d’éprouver, si ce n’est pour moi-même. Il avait quitté son pays, sa famille, ses amis, bossé comme un fou pour en arriver là ; à présent il était par terre. Je le pris par les épaules, lui expliquai que c’était une semaine trash à passer, que ça irait mieux après. Il n’y avait rien à faire. Sanglotant au sol, il disait qu’il n’en pouvait plus, qu’il ne voulait même plus rentrer à Alger, qu’il voulait juste mourir. J’appelai les urgences quand il se mit à trembler et vomir. Il passa deux mois en hôpital psychiatrique, rentra en Algérie et ne revint jamais. J’ai appris il y a peu de temps qu’il travaille désormais, avec sa mère, dans un petit bureau de poste en banlieue d’Alger, et fait toujours des cauchemars de Rothman Salbey. Abdelmalik signifie « serviteur du souverain » en Arabe. Il avait servi Blancpain.

De cet univers parallèle, déconnecté de toute notion d’horaires, j’envoyais parfois de petits e-mails érotico-lyriques à Margaux. À leur réception, elle comprenait mon cri de détresse et savait ce qu’il y avait à faire : quelle que soit l’heure, elle était là, éveillée, pubis rasé, porte-jarretellée, champagne au frais.

Margaux revint un soir, morte de rire, et m’annonça qu’elle avait démissionné. Paf ! Comme ça. Sur un coup de tête. Adieu le job de rêve, adieu les revenus, adieu le marketing. Elle voulait se consacrer uniquement au violoncelle, intégrer un orchestre, enseigner. Voilà. C’était fait. C’était simple. Elle ne toucherait pas le chômage et s’en foutait. Elle se foutait de la prépa, de l’ESCP, des stages, de L’Oréal. Tout ça était déjà loin, elle voulait faire ce qu’elle aimait.

Un mois plus tard, je la trouvai, de nuit, habillée dans mon salon.

— Tu ne dors pas ?

— Non.

— Pourquoi ?

— Je t’attendais.

— Pour quoi faire ?

— Pour sortir.

— Il est 3 heures du mat’, Margaux !

— On est jeudi.

— Et alors ?

— Le jeudi, on sort !

— T’es marrante, je bosse demain, moi !

— Tu bosses tous les jours Tristan.

— Je suis mort.

— Non mon chéri, c’est si tu refuses de sortir avec moi que tu vas mourir, soit d’ennui, soit parce que je te tuerai.

— OK, je fais une sieste de 15 minutes et on y va.

Après une côte de bœuf partagée dans un restaurant de Saint-Germain ouvert toute la nuit, on sortit tous les deux en boîte. Autour d’une bouteille de champagne, on s’embrassa comme si on venait de se rencontrer, puis elle me prit la main, m’entraîna sur la piste, et on dansa deux heures aux pieds du DJ, violemment au début, puis à contretemps, puis tout doucement, comme si la musique que nous entendions avait été différente de celle des autres, et qu’il n’y avait que nous, amoureux dans un coin du monde. Le club ferma. On courut sur les ponts et fit des ronds autour des réverbères comme dans les films ratés sur Paris. Margaux donna son manteau à une clocharde, ses clopes à un alcoolique, emprunta dix minutes la guitare d’un groupe de roots (ascendance punks, altermondialistes et RSA) et chanta pour eux. Ces ratés et leurs chiens m’avaient toujours inspiré autant de dégoût que de peur. Margaux, elle, n’avait peur de rien. Elle fit la roue entre deux bus, montra ses seins à un chauffeur de taxi, sa chatte à des touristes chinois, me tailla une pipe sous une porte cochère, voulut monter à un arbre, tomba, pleura, rigola, sortit une craie de sa poche, écrivit des vers sur le trottoir, puis piqua le chien d’un vieux monsieur et s’enfuit en courant avec lui.

Il crachinait un peu quand on atteignit la place des Vosges. L’aube se levait. On partagea un peu de MD et on roula dans la boue, Margaux ouvrit ma braguette, elle n’avait pas de culotte. On fit l’amour au milieu de la place sous l’œil lubrique des clodos et des derniers drogués de la nuit, avant de demeurer allongés dans l’herbe à regarder le jour monter sur les toits et rosir les briques.

— Tristan ?

— Oui.

— Tu m’aimes ?

— Oui.

— Vraiment ?

— Je t’aime.

— Mais vraiment ?

— Oui. Je t’ai toujours aimée.

— J’en étais sûre !

— Pourquoi demander si tu en es si certaine ?

— Je voulais que toi aussi tu en sois sûr.

Câlins silencieux. Pigeons endormis. Premiers passants. Paris pouvait parfois être doux.

— Et toi, tu m’aimes ?

— Oui, tu es une épave mais je t’aime, Tristan.

— Tu as toujours aimé la plongée !

— Sans doute.

— …

— Mais attends, ce n’est pas si simple : m’aimes-tu comme un animal ou comme un dieu ?

— Pardon ?!

— Nous (Français) n’envisageons l’amour que comme une passion de la même nature que toutes les passions humaines, c’est-à-dire ayant pour effet d’égarer notre raison, ayant pour but de nous procurer des jouissances. Les Allemands voient dans l’amour quelque chose de religieux, de sacré, une émanation de la divinité même, un accomplissement de la destinée de l’homme sur cette terre, un lien mystérieux et tout-puissant, entre deux âmes qui ne peuvent exister que l’une pour l’autre.

— C’est de toi ?

— Mais non, tocard, c’est Benjamin Constant.

— Ta mémoire me fascinera toujours.

— Tu n’as pas répondu à la question.

— Je ne l’ai pas comprise, mon chou.

— Sous le premier point de vue, l’amour est commun à l’homme et aux animaux. Sous le second, il est commun à l’homme et à Dieu. Tu comprends ?

— Oui.

— Toi, tu m’aimes selon quel point de vue ?

— Les deux mon amour.

— Naze et trop facile. Dis-moi !

— Je ne sais pas, Margaux.

— Allez, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi !

— OK, OK Margaux, arrête.

— Dis-moi !

— Ça ne va pas te plaire.

— Accouche bordel !

— Je crois que c’est plus animal.

— Pouaaaah !

— Je t’avais prévenue, hé hé !

— Pourquoi m’aimes-tu comme un animal ?

— C’est Constant qui le dit : parce que je suis français et non allemand.

— Tu es surtout un putain d’animal. Tu me dégoûtes vraiment parfois.

— T’es chiante. C’est toi qui a posé la question.

— Et toi qui as donné la mauvaise réponse.

— Animal ou pas, je t’aime vraiment.

— Pourquoi ?

— J’en sais rien bordel ! Pourquoi aime-t-on la mer, la vitesse ou la musique ?

— Tu vois, tu ne parles que de sensations, tu ne veux que me baiser.

— Mais non. Je veux te baiser parce que je t’aime. Et plus nous baisons, plus je t’aime, c’est un cercle vertueux. D’ailleurs c’est toi qui m’as explicitement dit que tu voulais jouir tous les jours.

— Ça n’a rien à voir.

— Un peu quand même.

— Tu as une bite à la place du cœur.

Elle se mit à pleurer.

— Mais non, Margaux. Je veux ça et je veux tout le reste. Ne pleure pas mon amour, je t’aime.

— C’est quoi le reste ? renifla-t-elle.

— Le reste, c’est de te rendre heureuse et que tu me rendes heureux.

— Tu es heureux ?

— Avec toi, oui. Mais je morfle à la banque.

— …

— C’est fatigant, très fatigant.

— Il n’y a rien de plus fatigant qu’un esprit triste.

— C’est de toi cette fois ?

— Mais non ! Tourgueniev. Un mois à la campagne. Merde Tristan ! Va au théâtre ou ouvre un bouquin de temps en temps !

— Pas le temps.

— Tu n’as le temps de rien.

— Je travaille Margaux ! Je travaille non-stop ! Essaie de comprendre, bordel !

— Non, je ne peux pas le comprendre.

— Mais putain, l’argent ne tombe pas du ciel. Les voyages, les fringues, même les livres, il faut de l’argent pour tout ça.

— Je sais que l’argent ne tombe pas du ciel, asshole. Mais travailler comme ça, c’est con. Peu importe que tu gagnes des montagnes de fric, côtoies des gens brillants ou que les gros deals te fassent bander… Quand on bosse dix-huit heures par jour, on est un con !

— Je n’ai pas le choix.

— On a toujours le choix.

— Non, ce métier fonctionne comme ça.

— Change de métier.

— Je l’aime.

— Tu l’aimes plus que moi, j’ai compris.

— Je sais que je ne m’occupe pas assez de toi.

— Parce qu’en plus tu le sais !

— Je te rends si malheureuse que ça ?

— Ça dépend des moments.

— Là ?

— C’est rare mais là, je suis heureuse.

— Vraiment ?

— Oui… et toi ?

— Oui, Margaux. Tu es la seule chose qui compte et tu me rends profondément heureux.

— Tu crois qu’on va s’aimer longtemps ?

— Je crois, oui.

Et je le croyais. Naïvement sans doute, mais je le croyais. Elle était belle, comme tant d’autres, drôle comme tant d’autres, intelligente comme tant d’autres, mais elle, je l’aimais. Évidemment je l’idéalisais – peut-on aimer autrement ? Margaux n’était pas une fille exceptionnelle, au sens étymologique. Oh, bien sûr, il y avait sa sexualité vorace, écho de la mienne, mais le sexe est un vertige, ce sont la montagne et le ciel qui nous saisissent. Une façon de fumer, de boire, de s’asseoir, de gribouiller, de se recoiffer, de rire, d’expirer, une intonation de fin de phrase. Ce regard effrayant de rage lorsqu’elle était en colère. Et cette fossette. Plus que des paroles ou des caresses, ce petit rictus d’enfance perpétuelle qui invitait à rayonner avec elle. Et son violoncelle. Les musiciens m’ont toujours fasciné : ils créent, je sais à peine écouter. Quand elle jouait, son sourcil droit s’arquait et vibrait, traçait d’indicibles émotions sur son front, cependant que, tel un accent circonflexe amputé, le gauche demeurait horizontal ; oh mon Dieu, la petite ride verticale au-dessus du nez qui accompagnait cette divine dissymétrie… Et les livres. Margaux lisait tout le temps, partout, dans son bain, en marchant, dans le métro. Elle barbouillait, soulignait, cornait, perdait des milliers de pages, notait et apprenait les phrases qui, plus tard, émailleraient sa conversation. Le dimanche, elle s’asseyait sur le rebord de la fenêtre, les pieds dans le vide, bouquinait au soleil en nourrissant les pigeons de mes cornflakes.

Comment une fille comme Margaux pouvait-elle aimer un mec comme moi ? Certes je l’emmenais en voyage, faire du golf, du ski, de la plongée, du parapente, l’invitais dans de beaux hôtels, lui offrais des cadeaux dès que je pouvais, claquais tout pour elle. Mais d’autres l’auraient fait aussi bien et jamais il n’y eût de femme moins vénale qu’elle. Alors ? Les phéromones, le masochisme, l’instinct maternel, je ne sais pas. Peut-être qu’il y avait quelque chose de bon en moi et que, braquée comme elle pouvait l’être, elle ne voyait que ça. Cette douceur, qui m’était partout interdite, jaillissait à son contact.

L’absence d’Abdelmalik me mit dans une merde sans nom pour terminer le pitch chinois et nos autres dossiers communs. Je me dopais aux expressos, cappuccinos, barres protéinées, biscuits pour marathoniens, boissons énergisantes, pilules de magnésium, lait concentré et comprimés de vitamines de toutes lettres, mais peinais cependant à tenir la cadence. Lorsque le ciel était noir, les bureaux vides et que le bruit de la rue avait cessé, on avait parfois le droit à une courte sieste. Les bureaux étant non-fumeurs, j’optimisais ma pause trottoir, fumais trois cigarettes de suite, sans plaisir, tirant sur les tiges comme un asphyxié dans un masque à oxygène. Pour camoufler ma décomposition physique, j’achetai des cosmétiques pour gays et métrosexuels appelés : la forme du mâle (anticernes à bille masculins) et beauté mâle (crème hydratante, antirides, antifatigue, antivieillissement, anti-moi). Un succès : en seulement trois semaines, je passai d’un blanc maladif et luisant à un sexy gris pâle.

3 heures du matin. Un jeudi banal. Clés posées. Manteau, vestes et cravates enlevés. Margaux était là, nue, la couette tirebouchonnée entre les jambes. Son corps découvert sans pudeur, exquisément offert. D’habitude, face à la sensualité d’une telle scène, et peu important sa quotidienneté, je durcissais. Mais ce soir-là, de même que le Christ avait dit « Lazare, lève-toi et marche », Rothman Salbey me dit d’une petite voix inconsciente : « Couche-toi et dors ». J’écoutai la bonne parole banquière, me couchai et m’endormis aussi vite qu’un anesthésié. Elle se réveilla et murmura « Tu ne me désires plus ? ». Je répondis « Mais non mon amour, je ne me sens juste pas très bien, il faut que je dorme un peu, désolé, je t’aime ». Je mentais. La vérité est que je ressentais une aspiration au sommeil comme jamais je n’en avais connue. J’aurais renoncé à tout, mon fric, mon travail, ma famille, mes amis, j’aurais tué Margaux juste pour dormir un peu, juste pour sentir la douceur des draps et connaître de nouveau le plaisir de se blottir contre des oreillers.

Ce fut la première fois. Il y en eut d’autres. Je décommandais les restaurants réservés deux heures auparavant, annulais les week-ends en Toscane alors que la semaine précédente j’avais laissé sous l’oreiller de Margaux deux billets d’avion et trois anneaux vibrants. Le pire est que j’étais évidemment conscient de n’être rien dans ces différentes OPA, fusions ou restructurations d’entreprises, pas même une machine secondaire, pas même une pièce non-essentielle, pas même un boulon du rouage, pas même de l’huile ou de la graisse, rien, mais je côtoyais des banquiers influents, de puissants dirigeants, et cela flattait mon orgueil de jeune loup.

Phénomène physiologique et psychologique étonnant, malgré ma déchéance physique, je demeurais relativement efficace dans mon travail. Mon cerveau et les logiciels Excel et PowerPoint avaient fusionné. Des connexions nerveuses s’étaient établies entre mon ordinateur et mon corps, et c’était désormais le ventilateur interne de mon PC qui me faisait respirer. J’avais muté. J’ingurgitais des données, je traitais des données, je recrachais des données. Je travaillais sans cesse, la vie extérieure était un vague souvenir traversant par intermittence les vitres teintées des taxis.

Taxi: automobile interchangeable, conducteur indifférencié, corbillard pour insomniaque, roues humaines, infirmier roulant, m’emmène à la banque, me ramène moribond à la maison, me remmène à la banque, voix, facture, dernier contact humain.

J’appartiens à la génération Y. Avant nous il y eut des générations guerrières, frivoles, révolutionnaires, romantiques, rêveuses, traumatisées… La nôtre, c’est Y ! Nous ne vivons tellement rien que la seule chose qui puisse singulièrement nous définir est le Y que forment sur notre torse les fils de notre iPhone. Une génération qui s’enorgueillit de sa parfaite maîtrise d’internet, de l’égalité homme-femme, du village-monde, tout en déplorant ses conditions de travail. Personne ne note que ce sont précisément les bienfaits susmentionnés qui sont la cause de la souffrance évoquée. Il y a tout simplement trop de monde sur le marché de l’élite. Or, tout le monde ne peut être riche et au pouvoir pas plus que dans un fief tout le monde ne pouvait être seigneur. Ne sachant réfléchir autrement, j’avais théorisé cela sous forme d’un petit PowerPoint:

Banquiers de la Génération Y

Pourquoi et commentla durée quotidienne de travaild'un jeune banquier d'affairesest-elle passéede 8 à 12 heures dans les années 1970à 12 à 18 heures aujourd'hui ?

1. Cette salope de technologie

L'envoi d'un document financier entre Londres, Pékin et Dubaï est passé de l'échelle de la semaine à celle de la seconde en quelques décennies.Les moyens de télécommunication imposent leur efficacité et leur vitesse frénétique à la pensée.Les gens affirment travailler à distance. Ils mentent ! Depuis l'arrivée du BlackBerry et de l'iPhone, le travail n'a jamais été si proche. Patrons, collègues et clients sont constamment avec eux, sur eux, presque en eux !2. Les beaufs font des études

Malgré des études pourtant deux fois plus chères et plus longues que celles de nos parents, malgré les cours de soutien, les prépas privées, les MBA aux USA et les stages sous-payés, les méritocrates issus des classes sociales inférieures sont parvenus à briser l'ultime rempart de l'argent à coups d'emprunts étudiants et de sacrifices parentaux.On a beau déverser des marmites entières d'huile bouillante (tout ce qu'il nous reste de fric, de pistons, d'éducation), ces teigneux de pauvres sont si nombreux, ils ont si faim, que chaque jour nombre d'entre eux pénètrent notre donjon crénelé, nous obligeant à ne plus compter que sur notre habileté et notre endurance pour survivre.3. Requins en escarpin

Féminisation de l'enseignement supérieur et des CSP+Suçage de bites, promotions canapés, coups de putes.Congés maternité et discrimination positive.On s'est fait mettre à sec.

4. La mondialisati nique les Blancs

Un Indien, un Chinois, et même ce connard de Vietnamien qui a remplacé Abdelmalik, est désormais capable de faire le même travail qu'un Européen, et avec un salaire moindre.Quand bien même la France, l'Europe ou l'Occident décideraient de baisser le rythme, les BRICS et les MINT, eux, continueraient de l'augmenter, de financer nos dettes abyssales, de racheter nos entreprises et nous remplacer dans leurs instances dirigeantes.5. Le règne des tocards

On pourrait imaginer se mettre d'accord pour bosser deux heures de moins par jour et ne pas envoyer d'e-mails la nuit, quitte à gagner un tout petit peu moins.Not possible baby : il y a toujours un tocard, de plus en plus souvent une tocarde, qui a trop besoin d'argent, ou une vie personnelle trop merdique, ou qui en a simplement trop chié afin d'en arriver là, pour vouloir décélérer.Si ce tocard est votre boss, ne pas suivre son rythme équivaut à demander qu'il vous vire, si ce tocard est votre collègue, ne pas s'aligner sur lui signe la mort de votre avancement, et si ce tocard est votre subordonné, il finira par vous bouffer.CONCLUSION :tout le monde est niqué

Les pauvres, les femmes, les étrangers, les tocards sont venus, à l'aide de la technologie, dévorer l'herbe bien verte et bien nourrissante du pré-carré jadis réservé à la pâture grasse des bourgeois mâles occidentaux, foutant en l'air une reproduction sociale, nationale et raciale pourtant bien rodée.Nous, petits nobliaux capitalistes, mâles et occidentaux, nous accrochons désespérément à nos privilèges mais il est trop tard, le règne des laborieux est inéluctable.Quand tout le monde veut être seigneur, tout le monde finit serf.

En septembre, Blancpain subit un pontage aorto-coronarien. C’est peu courant à 40 ans. Mais ne pas avoir dormi plus de six heures d’affilée depuis quinze ans, le combat fratricide qui l’opposait à un autre gérant pour devenir associé, ses deux divorces (un à 32 ans, l’autre à 38), ses quatre pensions alimentaires, l’anorexie mentale de sa fille, la dernière tentative de suicide de sa première femme et la capote lacérée de sa nouvelle Ferrari avaient peut-être fini par le fatiguer. En plus d’avoir rendu Abdelmalik fou, Blancpain avait à moitié violé une secrétaire dans la salle d’archives. Une fille timide qui élevait seule son fils, se tapait deux heures de RER pour venir bosser ici, et qu’il vira peu après. On espérait tous que cette ordure crève à l’hosto mais, alors qu’il était encore en salle de réanimation, Blancpain envoya un e-mail à toute l’équipe : « keep driving, bastards ! ». Les dieux ne meurent pas.

Margaux sentit que j’étais trop lâche pour faire comme elle, changer de vie, quitter la banque d’affaires, qu’inéluctablement je finirais par la délaisser ou mal l’aimer. Ce qui revient au même. Un dimanche vers midi, alors qu’il faisait gris dehors et que j’étais encore au lit, elle joua un peu de violoncelle. Elle était en nuisette, le bois de l’instrument posé sur sa peau nue. Le tableau était joli et pathétique. Elle pleura un peu puis on prit un brunch en silence. Elle me souriait péniblement, comme on s’efforce de le faire devant quelqu’un dont on a pitié. Elle me dit qu’elle m’aimait, en tout cas qu’elle était certaine de m’avoir aimé, vraiment aimé, mais qu’elle devait me quitter car je ne lui laissais pas d’autre choix: j’avais changé, je ne m’occupais plus d’elle, ou alors trop mal. Elle pleura encore. J’avais la gorge sèche. J’aurais pu lui dire que ce n’était pas possible de « vraiment aimer » et d’un coup ne plus aimer. Mais c’était faux. J’aurais pu lui dire que j’allais changer. Mais c’était faux. Surtout, j’étais trop fatigué pour essayer de la retenir. Trop fatigué pour véritablement ressentir quelque chose. Comme si ce n’était pas assez sinistre comme cela, elle eut du mal à sortir. Elle aurait voulu, comme dans les films, claquer la porte sans se retourner et partir, mais ce n’était pas si simple avec un violoncelle, une valise et un sac à main, ça coinçait de partout, ça ne passait pas. C’était long.

Quel sentiment de soulagement quand elle eut fini de franchir maladroitement ma porte et que j’entendis enfin la grille de l’ascenseur se refermer derrière elle. L’idée de ne plus avoir de comptes à lui rendre et la perspective de pouvoir dormir davantage étaient plus fortes que tout. Je retournai dans le lit défait, vide d’elle, et m’endormis dans les dernières traces de son parfum. Le lendemain, je me réveillai doucement, encore engourdi de la nuit qui s’évaporait. Le visage de Margaux se dessinait au travers de mes paupières encore closes. « Mon amour, je le savais, tu m’aimes, tu es revenue, pardon ». Voulant caresser ses cheveux, je tendis une main inconsciente vers la droite du lit mais mes doigts se refermèrent sur un oreiller vide et froid.

Avec son nouveau cœur et la quasi-certitude de passer associé, Blancpain, plus en forme que jamais, prenait désormais un malin plaisir à faire revenir son équipe le samedi. Progressivement, week-ends et nuits devinrent des concepts, des abstractions, des hypothèses d’organisation humaine qui ne s’appliquaient pas à nous.

Je voyais encore un peu Tancrède et Nicolas. Inséparables depuis nos années à Franklin, ils étaient demeurés mes rares mais indéfectibles amis. Plus qu’un mondain, Tancrède de Vuillemard était un fêtard, un vrai, de ceux qui ne se ménagent pas mais boivent, dansent et discutent jusqu’à l’aube. On pouvait l’appeler à n’importe quelle heure de la nuit et être toujours certain de le rejoindre dans l’endroit le plus branché de Paris. Son bac en poche, il avait brillamment raté Sciences Po puis était parti limer les bancs de l’université d’Assas pour faire plaisir à ses parents. Au terriblement ennuyeux apprentissage du Droit, il préféra celui des open-bars (surprenante entaille prolétaire à ses soirées habituelles mais Tancrède était à l’aise partout). Il abandonna ses pseudo-études juridiques au bout de trois ans, n’ayant acquis pour seul diplôme qu’un ventre bedonnant, et échoua à l’ISG – école de fils-à-papa permettant à tous ses étudiants, si les chèques parentaux étaient suffisament conséquents, de sortir diplômés d’on ne sait quoi. Tancrède, fort de son immense réseau, se lança alors dans l’immobilier. Après n’avoir rien branlé durant ses études, il bossait toujours moins que les autres mais gagnait autant en une « vente de prestige » que moi qui me cassais le cul tous les jours de l’année. C’était dégueulasse. Et je ne parvenais même pas à lui en vouloir : aussi inconcevable que cela puisse paraître, malgré son fric facile et ses manières de dandy flamboyant, il n’était absolument pas prétentieux et demeurait d’une fidélité sans faille en amitié.

Nicolas Jacquet était le « tradi » de notre triumvirat. De style Barbour, chèche blanc et messe en latin lorsque nous avions fait sa connaissance adolescents, il s’était peu à peu éloigné de sa famille et de l’extrême droite, ne gardant que quelques penchants monarchistes. Il était auditeur dans un énorme cabinet anglo-saxon. Nicolas n’aimait guère son métier mais du moment qu’il pouvait se mettre une cuite le vendredi, jouer au rugby le samedi et bouquiner un ouvrage poussiéreux sur les mérovingiens le dimanche, il était heureux.

Parfois, d’anciens amis ou connaissances, des gens rencontrés et oubliés, m’invitaient encore. Je ne leur répondais pas, débarquais sans prévenir, ou non, buvais jusqu’à la nausée. On me demandait des nouvelles de Margaux. Elle ne m’en avait pas donné, je ne lui en avais pas réclamé, je répondais qu’elle allait bien. Les gens attendent-ils d’autres réponses ? Tancrède et Nicolas avaient parfois la présence d’esprit de me confisquer mes clés de scooter et de m’appeler un taxi dans lequel je vomissais une fois sur trois. Les chauffeurs s’énervaient. Je leur proposais de payer trois fois le prix de la course pour qu’ils me ramènent à la maison malgré mon état. Ces ingrats refusaient. On ne peut malheureusement acheter tous les hommes, tout du moins à si bas prix. Et comme je ne voulais pas non plus payer plus de 200 euros (ma dernière offre) pour vomir dans un tacos, ils me foutaient dehors. À genoux sur le trottoir ou appuyé à un réverbère, je dégueulais alors mes cocktails. Cela me faisait décuver un peu. J’essuyais ensuite de ma cravate Hermès les régurgitations de whisky, de mojito et de bile qui me restaient au coin des lèvres, et rentrais à pied chez moi.

Je marchais dans la nuit parisienne, cette nuit qui n’est pas vraiment la nuit tant la pollution lumineuse broie tout. Il m’arrivait parfois de ramener des filles : demi-moches, demi-intéressantes, sans intérêt ni plastique ni intellectuel, c’étaient elles, ça aurait pu être d’autres, et ça n’aurait rien changé. Mon hamac nauséeux accroché d’un côté à la soirée, de l’autre au réveil salvateur, je passais la nuit à tanguer avec cette pénible présence étrangère. Elles s’étendaient lascivement, ondulaient, se courbaient et leurs soupirs renforçaient ma nausée. Heureusement, entre pannes, gerbes et endormissements incontrôlables, je fus certainement le pire amant de leur vie, aussi ne cherchaient-elles jamais à me revoir.

On ne me filait pas d’info, seulement de la merde. Trois banques conseil à la vente, trois équipes de six, le deal de l’année, mais je ne savais rien, planchais sur des sociétés sans savoir si elles étaient des concurrentes, des cibles, des amies, des filiales, je ne savais même pas si on voulait vendre ou fusionner. La seule chose que je savais était que le vice-president qui me supervisait, en plus d’être un sadique (il idolâtrait Blancpain), était un malade. Un vrai malade. Il souffrait de trichotillomanie ! Il s’arrachait compulsivement ses propres cheveux et en mangeait les racines ! Ses trous dans le crâne ne l’empêchèrent toutefois pas de passer dans mon bureau un jeudi à 23 heures et de me hurler dessus avec une haleine détestable : « La centrale, la centrale, Tristan ! Ponds-moi du slide sur les permis environnementaux de cette putain de centrale ». Nuit blanche. Le lendemain à 17 heures : « Shoote-moi un Excel comparatif entre les marges de l’Indienne et celle de la Chinoise, tu croises avec le charbon et le nucléaire. Il me le faut pour demain 9 heures, et j’en ai rien à foutre si tes doigts saignent sur le clavier, c’est le deal de l’année, il est hors de question qu’on le chie. »

Après avoir travaillé tout le samedi, j’avais rejoint Tancrède et Nicolas à une soirée. Nous étions sortis jusqu’à 3 heures du matin, j’avais dormi six heures, étais retourné au bureau à 10 heures, y avais bossé toute l’après-midi, puis étais revenu chez Tancrède. Glander sur son canapé gris souris, bière à la main, clope aux lèvres, créait l’illusion d’un bon week-end. Je me serais endormi instantanément si je n’avais été si fatigué mais j’avais dépassé le seuil où la fatigue du corps conduit au sommeil. Les nerfs avaient pris le relais des muscles et me tenaient à l’écart du repos dans un état de semi-excitation permanent.

Tancrède se tenait debout dans l’embrasure de la fenêtre entrouverte, une jambe nonchalamment repliée sur le mur. Il portait une chemise blanche immaculée à col rond, un cardigan de cachemire gris en grosses mailles tressées, un jean bleu, délavé comme ses yeux, des chaussures à doubles boucles, du même marron patiné que sa ceinture. Le souffle de janvier soulevait ses longues boucles noires. Il aurait pu être italien si son teint n’avait été si clair et ses yeux rattachés à quelque ascendance franque. Nez droit comme un couteau, mâchoires angulaires, un visage fin et sûr. Tancrède était bel homme, l’avait toujours été. Il ne draguait presque jamais, les filles s’offraient spontanément à lui. Nicolas et moi nous rabattions sur le gibier qu’il dédaignait.

Ce dernier, malgré une nuit courte et enivrée, avait joué au rugby le matin même, rapportant des pelouses glaciales et caillouteuses de Bagatelle un filet de sang caillé, figé le long de sa tempe. Un homme, un vrai.

Mon portable vibra. E-mail. Le Viêt me demandait dans quel dossier j’avais enregistré un fichier PowerPoint. Ce lèche-boules restait à la banque tout le dimanche faire du zèle. Je lui répondis. Nouvelle vibration dix minutes plus tard. C’était donc cela la vibration du monde. Le Niak voulait changer deux lignes pour être certain que l’ensemble de nos destinataires soit pleinement conscient qu’il était l’auteur final de la présentation. Plus la force de me battre, je le laissai faire. Regards inquisiteurs de Tancrède et Nicolas. Ils ne pouvaient comprendre, ils n’avaient jamais vraiment bossé. L’animal vivant au fond de ma poche continuait de vibrer, réclamant sa portion d’information. Je cessai de lui répondre.

Nouvel e-mail. Blancpain cette fois. Merde. Un gérant c’est différent. Je n’avais d’autre choix que de recommencer à pianoter.

— Mais coupe ce putain de BlackBerry, bordel ! hurla Tancrède.

— Je ne peux pas, ça vient d’un mec important, marmonnai-je tout en écrivant.

— Genre, ce mec a besoin de toi un dimanche après-midi. Il n’a pas de vie ? Pas de famille ?

— Trois.

— Quoi ?

— Trois familles. Deux divorces, quatre pensions, et une troisième femme pour être précis. Et, oui, pour ta gouverne, il a besoin de moi.

— Tu n’aimerais pas faire autre chose ? Un autre métier ? Tu commences à faire tiép, ajouta Nicolas.

— Oui, lâche ce taf !

— Faut bien bouffer.

— Arrête, tu dépenses même pas 10 % de ce que tu gagnes.

— Faux ! 35% au moins.

— Ça prouve que t’as pas besoin d’autant. Donc quitte cette banque de merde. Depuis deux ans, t’es juste badant, mec.

— Je vais la quitter… bientôt.

— Non, maintenant.

— Rien ne presse.

— Si justement.

— Bientôt, je t’ai dit.

— Tu es en train de crever, Tristan.

— Je suis crevé. Nuance.