Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Französisch

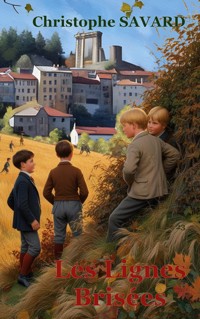

Lorsqu'Eugénie est enlevée et séquestrée par un homme qui fut jadis un ami de la famille, le fragile équilibre de toute une communauté est brisé. La mission de sauvetage menée par son frère, son fiancé Charles et ses proches tourne à l'affrontement sanglant. Mais si la jeune femme est libérée, c'est avec son honneur compromis et son avenir menacé par les conventions implacables de l 'époque. Face à la honte sociale, la vengeance devient inévitable. Charles, pourtant brisé physiquement et moralement, doit restaurer l'honneur bafoué de sa promise dans un ultime face-à-face qui ne pourra avoir qu 'une issue fatale. Le sang versé lavera-t-il les offenses subies ? À quel prix un homme peut-il se montrer digne aux yeux de tous ? Et que restera-t-il de l'amour après tant de violence ? Ce roman, véritable plongée dans les tourments de l 'âme humaine et les luttes de pouvoir au sein d 'une petite communauté rurale, explore avec intensité le poids des traditions et des préjugés. La vengeance peut-elle réellement effacer le passé ? Le destin de Charles et d 'Eugénie, suspendu à un fragile espoir, pose des questions dérangeantes sur la justice et la rédemption. Un récit captivant, tout en nuances et en tension, qui nous plonge au coeur d 'un monde où honneur et déshonneur dictent encore les règles de la vie et de la mort.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 136

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DU MÊME AUTEUR

Anticipation :

La Cueillette

Albert's Brain

De Glaise et de Sang

Les Chevaliers de l'apocalypse

Chasse aux Loups

Un Monde Paisible

AdamS et Eve

La Ballade de Woinic

La Butineuse

La Caverne Oubliée

Au-delà de la brume

La Cité d'Arèv

Dégénérescence

Sommeil de Plomb

Dea Arduinna

Le fantôme d'Allègre

Poésie :

Une vie d'Alexandre

Biographies :

Nouveau Chemin

Incarnation

Amalia

Technique :

Le stockage de l'énergie électrique

Si les faits historiques décrits dans ce roman sont authentiques, il n'en est rien du contenu de l'aventure narrée dans ces pages. Bien entendu, toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d’une pure coïncidence.

Le Code français de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (alinéa 1er de l’article L.122-4) et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.425 et suivants du Code pénal.

Sommaire

Chapitre 1 – jeux d'enfants

Chapitre 2 – harmonie menacée

Chapitre 3 – extorsion

Chapitre 4 – à la recherche de sa sœur

Chapitre 5 – jeu de dupes

Chapitre 6 – tortures

Chapitre 7 – assaut

Épilogue

Chapitre 1 – jeux d'enfants

En ce jeudi 10 octobre 1872, cela faisait deux ans que la France était la risée du monde civilisé. La chute du Second Empire avait eu des impacts durables sur les habitants de toutes les régions, y compris dans les zones rurales les plus reculées et les plus préservées en apparence. Il en allait ainsi en cette terre volcanique de l'Auvergne.

Émile, petit bonhomme aux mèches blondes, du haut de ses onze ans, s’interrogeait tout autant sur son propre avenir que sur celui de sa Nation, humiliée et cherchant par-dessus tout à retrouver son honneur et sa fierté.

En ce jour sans école, il en profitait pour aller jouer dans les champs – ou plus précisément dans les terres non cultivées qui entouraient sa belle ville d'Allègre, dans le Département de la Haute-Loire, cité qui avait connu son apogée en termes de nombre d'habitants quelques lustres auparavant – avec son camarade de classe Georges. Georges arborait une crinière tout autant brune que celle d’Émile était blonde. Ils portaient néanmoins tous deux les cheveux courts, et même rasés en-dessous des oreilles. Comme beaucoup d'enfants, à toutes les époques en dehors des très rares longues périodes de paix, ils jouaient à la guerre. Ainsi, ils reproduisaient les actes héroïques des soldats tombés pour la France, dont les noms brillaient sur la plaque commémorative fixée au début du printemps dernier sur le fronton de la mairie. Elle témoignait, ici comme ailleurs, de la mémoire de la guerre et du sacrifice des soldats. Si jamais un tel conflit devait redevenir d'actualité, nul ne doutait qu'un Monument aux Morts serait érigé devant la salle commune implantée dans le bas de la ville, comme c'était déjà le cas dans certaines communes plus peuplées, qui avaient contribué en masse à la défense de la Nation et qui rendaient ainsi hommage à leurs martyrs.

Durant ce conflit franco-prussien, de nombreux hommes des campagnes françaises, y compris en Auvergne, avaient été mobilisés pour combattre au front. En cela, Allègre ne dérogeait pas à la règle. Comme dans les autres villes d'importance, la mobilisation n'avait épargné aucune famille. Cette omniprésence d'anciens combattants parmi la population avait créé un souvenir collectif de la guerre, sentiment qui unissait la population en atténuant la différence entre individus, noyés dans le collectif social.

Les pertes humaines avaient laissé des familles endeuillées, affectant la communauté de manière significative et laissant ainsi des traces indélébiles pour des générations, tant dans les mœurs que dans les comportements des habitants de cette région. Les noms de famille des deux enfants n'étaient fort heureusement pas inscrits sur la plaque commémorative. Mais chacun d'eux avait eu un grand frère parti combattre. Gustave, le frère de Georges était revenu un peu sonné. Il n'avait probablement pas supporté ce qu'il avait vécu lors des combats. Déjà qu'il n'était pas bien futé... Mais comme sa fiancée l'attendait au village, elle l'avait repris tel qu'il lui était revenu. Il travaillait maintenant dans les champs. Son épouse attendait le premier de ses descendants, qui seront chargés de repeupler et de renforcer le pays de leurs ancêtres.

César, l'aîné d’Émile, avait été mobilisé à tout juste seize ans. Il ne quitta sa terre natale que sur la fin du conflit, lorsque tout était déjà perdu et que la débandade et la révolte menaçaient, notamment dans la capitale. Sa mobilisation ne dura que deux mois mais il n'en revint pas moins traumatisé que son camarade. Sans doute était-il de constitution mentale plus robuste car, à la différence de l'autre, il ne lui était jamais arrivé de hurler la nuit, ni de se précipiter dans la rue à moitié nu et hirsute pour « régler leur compte à ses satanés Boches ! »

Comme les autres mobilisés ayant survécu, il relayait régulièrement son expérience auprès de la communauté. Ses récits ne manquaient pas d'influencer les attitudes locales, notamment le sentiment de revanche et de patriotisme. Il faut dire que la défaite de 1870 engendra un puissant sentiment de revanche et un désir de restaurer l'honneur national, bafoué et jeté plus bas que terre. Le patriotisme, déjà fort ancré dans les campagnes, était devenu une valeur importante, souvent inculquée dès le plus jeune âge aux générations en devenir.

Pas étonnant donc que les enfants s'entraînaient, dans leurs jeux, à « casser du Fritz » dans les champs, armés de bâtons en guise de fusil. La IIIème République, fraîchement installée, n'avait pas encore entrepris ses nombreuses réformes, telles que la réorganisation de l'armée. Proclamée le 4 septembre 1870, soit deux jours après la défaite militaire de l'Empire qui n'avait pas su, contrairement à toutes les tentatives précédentes, repousser l'agresseur à Sedan, la République n'était pas encore bien stabilisée en 1872. Au printemps 1871, au cours de ce révolutionnaire mois de mai, alors que la guerre contre l'Allemagne n'était pas achevée, elle avait réprimé l'insurrection de la Commune de Paris. En plein marasme, la majorité monarchiste de l'Assemblée nationale, prépara une nouvelle Restauration à laquelle s'opposa notamment Léon Gambetta, que le père d’Émile admirait beaucoup. Le politicien se battit pour instaurer des lois constitutionnelles qui ancrèrent alors la République en France.

Dans leurs jeux, les enfants demeuraient inconscients de la réalité de la guerre. Cela ne les aurait pas dérangés si, plus tard, ils tiraient un mauvais numéro et étaient appelés pour la conscription. À moins que, comme cela se murmurait, il serait instauré une conscription universelle, pour tous les garçons, mais consistant en un service militaire de plus courte durée qu'actuellement. En quelque sorte, il s'agirait d'encaserner tous les garçons à la sortie de l'école pour leur administrer une éducation militaire, nécessaire si l'ennemi de l'Est voulait encore leur voler des terres, de manière à instaurer par ces pratiques de conscription et avec les exercices militaires un bon niveau de préparation et de conscience militaire.

Les deux pré-adolescents étaient tapis derrière une haie de genêts attendant l'hiver proche lorsque survinrent deux autres enfants du village.

— Regarde ! C'est Charles et Joseph !

— Oui, nos ennemis jurés !

Tout les opposait, sauf leur haine de l'ennemi étranger. Probablement que, plus tard, lorsque leur génération devrait en découdre à son tour avec les enfants allemands, ils se retrouveraient tous les quatre frères d'armes. Mais, en période de paix, ils appartenaient irrémédiablement à deux clans irréconciliables. Rien que leurs prénoms témoignaient de leurs différences. Charles et Joseph faisaient partie des substantifs éculés, passés de mode, tandis que Georges et Émile constituaient des prénoms en devenir. Les deux premiers étaient inscrits à « l'école des curés » tandis que, depuis la rentrée scolaire, les deux modernes avaient rallié l'école laïque, l'école de la République, tout juste instaurée dans le village.

Avant la IIIème République, l'éducation en France était largement contrôlée par l'Église catholique. Les écoles religieuses étaient dominantes, et l'enseignement était imprégné de valeurs religieuses. Dans la foulée du changement de régime, des réformes pour laïciser l'éducation et réduire l'influence de l'Église venaient d'être lancées. Les Républicains voyaient avec l'éducation laïque un moyen de promouvoir les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Ces écoles laïques, financées par l'État, étaient gérées par des instituteurs, déjà surnommés les « hussards noirs de la République ». À l’instar de leur professeur, Monsieur Verdier, les enfants aux prénoms modernes étaient de fervents défenseurs des valeurs républicaines et de la laïcité. Les programmes scolaires avaient été conçus pour inculquer des valeurs républicaines, l'histoire nationale et des compétences pratiques, sans faire référence à la religion, appartenant à la sphère privée et non à la sphère commune.

Pourtant, l'année passée encore, ils fréquentaient tous les quatre l'école gérée par l'Église catholique, financée par les parents et la communauté religieuse. Le programme d'enseignement incluait l'instruction religieuse et les valeurs catholiques, ce qui ne manquait pas de faire réagir les pères respectifs d’Émile et de Georges, tous deux de profonds Républicains. Et puis, comme le disaient leurs paternels : « Dieu n'était pas sur les champs de bataille » et « les Allemands aussi se réclamaient agir à la gloire de Dieu ». Aussi, l'éventuel Créateur de toute chose semblait, pour eux, ne plus vraiment se soucier des créatures régnant sur la Terre... Alors, pourquoi imposer Sa parole à tous ? Pour sa première année de service, l'école laïque n'avait pas vraiment fait recette, n'accaparant seulement qu'un enfant de la commune sur dix. En effet, l'Auvergne étant une région traditionnellement catholique, les écoles confessionnelles allaient y rester encore longtemps populaires parmi les familles, attachées à l'Église et à ses préceptes.

Soudain, bondissant du bosquet de genêts, Georges apparut inopinément devant ses deux anciens camarades, en hurlant :

— Ah, ah ! Je vous y prends, mes gaillards !

Si Joseph connut un mouvement de recul, ce ne fut pas le cas de Charles. Aussi, comme il se trouvait alors à portée de baffes, il reçut le poing du brun en plein visage. Surpris et déséquilibré, il bascula sur son séant, donnant l'occasion à son adversaire de prendre le dessus en plongeant sur lui. S'en suivirent alors une nuée de coups des deux poings, principalement donnés dans le ventre, qu'encaissait en gémissant l'enfant qui arborait des cheveux châtains laissés bien plus longs que ceux de son adversaire Républicain.

Si Émile n'avait pas bougé de derrière les buissons, se contentant de se redresser pour observer le combat de catch – pour l'instant à sens unique – il en allait différemment pour Joseph. Lui aussi portait le poil plus long, tout autant que ses culottes étaient plus courtes. Il arborait ainsi une véritable crinière blonde très claire, le faisant ressembler à ces antiques combattants vikings, évoqués à l'occasion de légendes anciennes. Le jeune blondinet bondit à son tour sur l'agresseur de son ami, le poussant pour le faire rouler sur le côté. Ainsi libéré, Charles, à moitié sonné, se redressa pour se laisser retomber sur son adversaire aux cheveux courts. Avait-il encore assez de lucidité pour se battre ? Avait-il encore assez de clarté d'esprit pour ne pas transformer le pugilat en exécution ? Probablement pas, car c'était maintenant l'agresseur qui se recroquevillait en boule au sol, de manière à encaisser le mieux possible la pluie de coups de pieds qui déferlait désormais sur lui de la part des deux Catholiques pratiquants.

Ce n'est qu'à cet instant qu’Émile sortit de sa torpeur et prit part à son tour au combat. Se dévoilant de derrière le bosquet, il attrapa Joseph par les épaules pour le faire tomber au sol. Mais, bien campé sur ses jambes et de constitution plus forte que le jeune Républicain, le pseudo-viking ne céda qu'en pivotant sur lui-même. Profitant de ce léger répit, Georges roula sur le côté et se campa vivement sur ses pieds, s'installant les jambes pliées et le buste en avant, poings fermés, paré pour accueillir son adversaire.

— Allez, viens, bouffeur de grenouilles, je t'attends ! lui lança-t-il en accompagnant la parole d'un geste d'invite de la main.

Même s'il allait à l'église chaque dimanche et à l'école confessionnelle tous les jours de la semaine, le jeune Charles ne se sentait pas le moins du monde une « grenouille de bénitier ». Aussi, cette injure envers ses convictions profondes fit exploser encore d'avantage la rage qui le maîtrisait. Il répliqua :

— J'ai pas peur, même d'un petit Communard !

Malgré tout, il redoutait de se prendre quelques coups mal placés et de revenir auprès de sa mère couvert d’ecchymoses. Cependant, relevant le défi, il fonça vers le brun à cheveux courts avant de tomber à genoux à la suite du direct qu'il reçut à l'estomac après une feinte du bras droit du brun.

De leur côté, les deux antagonistes blonds se regardaient en chien de faïence, jouant à celui qui impressionnerait le plus l'autre en roulant des mécaniques et des avant-bras jusqu'à ce que Charles fît mouche dans l'estomac de son adversaire. Émile venait de commettre l'erreur de regarder de côté pour voir son ami prendre le dessus sur son challenger. Joseph en profita pour tromper sa garde et atteindre dans la foulée le menton de son adversaire d'un uppercut digne des meilleurs combats de boxe. Émile sentit le goût du sang dans sa bouche. Il parvint cependant à esquiver le coup suivant, avant de riposter à son tour, finissant son attaque à nouveau dans la partie la plus grasse du corps adverse.

Enivrés par la colère, les deux binômes belligérants auraient pu continuer longtemps, probablement jusqu'à l'épuisement total des combattants d'une des deux équipes, avant que l'un des deux camps ne puisse crier victoire, une victoire obtenue au prix de quelques dents, yeux pochés et plaies ouvertes diverses. Il n'en fût rien car, alors, une voix grave et douce à la fois, retentit dans la prairie :

— Holà, les enfants ! Arrêtez !

C'était la voix du prêtre du village, l'abbé Ducamps, qui venait de résonner comme une sentence divine. Même si les enfants de l'école laïque ne l'écoutaient plus chaque jour depuis la dernière rentrée scolaire, il avait conservé sur eux une autorité certaine. Les deux enfants suspendirent leurs gestes, tout comme les oies du prêtre. Ils eurent tous quatre le droit à un sermon sur leur comportement inqualifiable.

— S'entraîner à se battre est une bonne chose, mais se battre entre prochains est un acte inqualifiable !

Les quatre enfants gardèrent la tête basse, rouges de honte (et d'ecchymoses) sous l’opprobre du prélat. Comme il avait encore les quatre enfants au catéchisme, il lui fut facile de les convoquer pour le dimanche suivant à confesse. Comme beaucoup, les enfants fréquentant l'école publique étaient Républicains mais conservaient une forme de crainte – ou de respect dans le sens anglo-saxon du terme – envers le fait religieux. Enfin, l'abbé leur ordonna de se serrer mutuellement la main, de se pardonner, sans chercher à savoir qui avait déclenché les hostilités.

Par groupe de deux, les enfants repartirent vers le village, suivant deux chemins différents, l'aumônier restant sur place pour s'assurer qu'aucune flamme belligérante ne se ranimait dans l'un ou l'autre des groupes.

Le soir, chacun des quatre eu le droit à un autre type de sermon : celui de leur père respectif. Si Jules, le père d’Émile passa rapidement l'éponge, ne tournant pas la situation au drame – car, après tout, quel est l'enfant qui ne s'était pas battu pour des raisons souvent futiles avec un de ses camarades ? – et punissant simplement son fils d'une arrivée hâtive au lit ce soir-là, il n'en fut pas de même pour Georges. En effet, Léon reprocha à son fils de ne pas avoir mené à bien son combat. Pour lui, son rejeton n'aurait jamais dû obéir au curé, ni à aucune autorité morale éventuelle. Il aurait dû se battre jusqu'à la victoire sur ses adversaires. Le paternel aurait, à la rigueur, accepté une défaite mais jamais un abandon ! Aussi, il déboucla son ceinturon et contribua à endurcir le cuir de son rejeton au contact de celui de sa ceinture.