9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Picus Lesereisen

- Sprache: Deutsch

Pizza fritta oder pizza a portafoglio – das ist eine der elementaren Fragen in Neapel. Denn außer der legendären Margherita, die in Neapel erfunden wurde, gibt es pizza hier auch frittiert oder in Papier eingeklappt als Streetfood. Darüber hinaus entdeckt Barbara Schaefer in der süditalienischen Stadt Alltägliches und Überraschendes: Sie befragt eine linke Stadträtin zur Flüchtlingspolitik, lässt sich von einer Sängerin die Wurzeln des neapolitanischen Belcanto erklären, stromert durch den Bauch Neapels entlang der Straßenschlucht Spaccanapoli und spricht mit Frauen über den Ferrante-Effekt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 131

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Barbara Schaefer, geboren 1961, schreibt regelmäßig für Zeitschriften und Zeitungen. Im Picus Verlag erschienen ihre Lesereisen Lappland, Amalfi/Cilento und Neapel sowie, gemeinsam mit Rasso Knoller, Inseln des Nordens und Südliches Afrika. Barbara Schaefer war unter den Top Ten »Reisejournalisten des Jahres« 2019.www.barbara-schaefer.de

Barbara Schaefer

Lesereise Neapel

Wo die Fische nach Vulkan schmecken

Picus Verlag Wien

Napule è mille culureNapule è mille paure

PINO DANIELE

Copyright © 2021 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien

Alle Rechte vorbehalten

Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien

Umschlagabbildung: © bluejayphoto/iStockphoto

ISBN 978-3-7117-1101-4

eISBN 978-3-7117-5447-9

Informationen über das aktuelle Programm

des Picus Verlags und Veranstaltungen unter

www.picus.at

Inhalt

Prendiamo un caffè

Wie Neapel den caffè sospeso erfand

Funiculì, Funiculà

Ein Bild von einer Stadt

Spaccanapoli

Eine Straße, die teilt und verbindet zugleich

Neapel sehen

– und Schokolade essen

Der Ferrante-Effekt

Von Frauen und kleinen Machos

Neapel unterirdisch I

Von Gespenstern und Mönchen unter der Stadt

Neapel unterirdisch II

Ein achtzehn Kilometer langes Freilichtmuseum

Über den Dächern der Stadt

Besuch bei der Sängerin Fabiana Martone in Vomero

Made in Cloister

Armenhaus, Kreuzgang, Wollfabrik – neue Orte für die Kunst

»Napule è«

Sanità feiert Totò und Pino Daniele

Die Stadt, der Müll und der Lärm

Manchmal geht einem Neapel ganz schön auf den Wecker

Pavarotti meets Pipilotti

Ein ganz normaler Abend

»Neapel hatte immer diese offene Seele«

Die linke Stadträtin Eleonora de Majo im Interview

Unterwegs mit Migrantour

Eine Stadtführung zu »Tausend Welten am Bahnhof«

Vulkanisches I: Herculaneum

Wie der Vulkan die Psyche beeinflusst – und den Geschmack der Fische

Vulkanisches II: Pozzuoli

Der unbekannte Supervulkan

Gabel für den Adel

Streetfood von pasta bis pizza

Der Lockdown in Neapel

Künstlerinnen erzählen von der harten Zeit

Das Tattoo des Heiligen

»Glaube und Hoffnung« – das verkörpert San Gennaro für Neapel

Prendiamo un caffè

Wie Neapel den caffè sospeso erfand

Der Satz, so schlicht er sein mag, ist praktisch unübersetzbar: Prendiamo un caffè. »Lass uns einen Kaffee trinken« bedeutet er jedenfalls nicht. Das Problem fängt schon damit an, dass Kaffee und caffè zwei völlig verschiedene Dinge sind. Ein Kaffee ist Filterkaffee in einer ordentlich großen Tasse, ein italienischer caffè hingegen, also das, was man auf Deutsch Espresso nennt, auch wenn es in Italien so nicht heißt, ist ein Nichts. Ein guter Fingerhut voll in einer kleinen, dickwandigen Espressotasse. Und sei die Tasse noch so klein, so bedeckt der caffè doch fast nur den Boden. Beinahe könnte man schon die Zukunft aus dem Kaffeesatz lesen, bevor man überhaupt getrunken hat. Getrunken ist er natürlich schnell. Ein Tütchen Zucker aufreißen, reinrieseln lassen, kurz umrühren, zack weg.

Aber auch die Aufforderung, Kaffee zu trinken oder eben einen caffè »zu nehmen«, bedeutet etwas völlig anderes. Unsere Vorstellung davon, sich auf eine Tasse Kaffee zu treffen, meint, in ein Café zu gehen, sich hinzusetzen, Kaffee zu bestellen und vermutlich auch ein Stück Kuchen dazu, während man darauf wartet, plaudert man. Oder gar auf der Straße einen Pappbecher mit sehr viel Milch und nur einem Schuss Kaffee herumzutragen.

Der caffè hingegen steht für die Ouvertüre, damit beginnt alles. Etwa so: Ich habe eine Verabredung mit jemandem, den ich nicht kenne. Sein Büro befindet sich in dem Hochhaus direkt an der Piazza Garibaldi, der Eingang versteckt sich im Bahnhofsinneren. Endlich hat man sich durchgefragt, die Tür gefunden, den Aufzug. In der entsprechenden Etage muss ich mich beim Portier anmelden, der telefoniert, sagt: Einen Moment bitte, man nimmt auf seltsamen Polstermöbeln Platz und endlich kommt er, nennen wir ihn Luca. Händeschütteln, Begrüßung, wir gehen in sein Büro, ich soll wieder Platz nehmen, er räumt Stapel von Zeitungen beiseite, schreibt kurz noch eine Mail und sagt: »Dai, prendiamo un caffè.« Das bedeutet nun natürlich nicht, dass er in eine – nicht vorhandene – Teeküche geht und dort eine Kanne holt, in der seit Stunden Kaffee vor sich hin simmert. Sondern: Wir gehen raus, vor zum Portier, runter mit dem Aufzug, durch den Bahnhof, ciao Enzo, wie geht es dir, wir telefonieren, ciao Maria, ah wir sehen uns nachher gleich. Luca scheint hier viele zu kennen.

Wir gehen in eine Bar. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Eine Bar ist keine Bar, sondern, ja, wie soll man es erklären? Etwas, das sich im deutschsprachigen Raum leider nicht durchgesetzt hat. Ein langer Tresen, dahinter wuselige bariste, die mit Getöse Siebträger ausklopfen, neu befüllen, einspannen, Milch aufschäumen und dabei viele schwungvolle Bewegungen ausführen.

Auf Stühle könnte man sich hier auch setzen. Theoretisch. Was möchtest du? Einen caffè? Eigentlich ist das keine Frage, tatsächlich möchte ich aber keinen caffè. Ich habe schon vier davon getrunken, nach den zwei cappuccini zum Frühstück. Die schwarze Lava brodelt in meinen Venen, das Herz pumpt wie eine Magmakammer, ich möchte wirklich und ganz bestimmt keinen caffè mehr. Nichts gibt es nicht, also möchte ich ein Mineralwasser. Das geht aber auch nicht, das ist irgendwie zu wenig. Eine Lemonsoda. Ja, endlich ist Luca mit meiner Bestellung einverstanden. Natürlich habe ich keine Chance zu bezahlen. Aber auch die drei Männer, die Luca beim Eintreten begrüßt hat, kommen nicht zum Zug. Luca zahlt fast eine Lokalrunde, die Freunde protestieren angemessen. Wir gehen raus, in den Bahnhof, Luca erklärt, das nächste Mal würden eben die Freunde bezahlen, »so machen wir das in Neapel«.

Wieder spazieren wir durch den Bahnhof, wieder treffen wir auf Leute, und Luca sagt zu ihnen: »Darf ich vorstellen, eine Freundin aus Deutschland.« Das macht den Unterschied: Wir haben schließlich schon einen caffè zusammen getrunken. Wir sind alte Freunde. Als wären wir schon gemeinsam ums Lagerfeuer gesessen.

Prendiamo un caffè ist also ein essenzieller Bestandteil des Lebens in Italien, in Süditalien vor allem. Ein Espresso im Stehen – die Stühle sind wirklich nur Dekomaterial – kostet neunzig Cent, die Vorstellung, sich das nicht leisten zu können, erschütterte die Neapolitaner. Und deshalb erfanden sie den caffè sospeso, einen aufgeschobenen caffè. Das geht so: Man trinkt seinen Espresso, bezahlt aber zwei davon; den zweiten für einen nächsten, unbekannten Gast. Es sei so, als würde ein glücklicher Neapolitaner »dem Rest der Welt einen caffè bezahlen«, beschreibt es der Schriftsteller Luciano de Crescenzo.

Das Gran Caffè Gambrinus, das edelste Kaffeehaus Neapels am Ende der Via Toledo, an der Piazza Trieste e Trento, reklamiert für sich, an seinem Tresen sei der »aufgeschobene caffè« das erste Mal serviert worden, und zwar schon Mitte des 19. Jahrhunderts. So steht es auf einer großen Tafel an der Fassade. Andere Quellen schreiben die Anfänge des Solikaffees der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu, als es vielen Menschen in der Stadt sehr schlecht ging. Auf jeden Fall Fahrt aufgenommen hat das Caffè-Trinken, und damit auch der sospeso, mit der Einführung der 1905 – ausgerechnet in Mailand – erfundenen Pavoni. Dank der ersten halb automatischen Kaffeemaschine mit dem klassischen Dampfdruckhebel ging das Caffè-Zubereiten so schnell wie ein D-Zug, espresso eben.

Im Gran Caffè Gambrinus steht heute ein großer Metallbehälter, eine historische Kaffeemaschine, sie trägt eine Aufschrift in zahlreichen Sprachen, hier könne man einen scontrino, also den Kassenzettel, für einen caffè sospeso hinterlassen.

Andere Bars in der Altstadt weisen mit einem Foto auf den Gebrauch des sospeso hin. Es zeigt eine Filmszene mit Totò, dem berühmtesten neapolitanischen Schauspieler. Wie verwoben die Stadt und der caffè sind, belegt auch eine andere Filmszene, darin erklärt die junge Sophia Loren, aufgewachsen in der Nähe von Neapel, das perfekte Rezept für das Getränk. Natürlich röstet sie die Bohnen dafür selbst, wie sie heiter und im Dialekt erklärt. Die Balkonszene aus dem Film »Questi fantasmi« ist die Abwandlung einer Komödie eines weiteren berühmten Neapolitaners, Eduardo de Filippo.

Und wer irgendwo Straßenmusiker mit traditionellem Repertoire stehen sieht, muss nur ein, zwei Lieder abwarten, dann wird der neapolitanische Gassenhauer »A tazz’ e cafè« erklingen, und die Umstehenden werden einstimmen: »Vurría sapé pecché si mme vedite, facite sempe ’a faccia amariggiata …« »Ich würde gerne wissen, warum du immer so ein saures Gesicht machst, wenn du mich siehst«, heißt das in etwa aus dem Neapolitanischen übersetzt. In der canzone von 1918 jammert ein Besucher, warum die barista Brigida ihn so schlecht behandelt. Sie sei wie eine tazza di caffè: Tief drinnen süß, aber auf der Oberfläche bitter. Er aber brauche »das Süße der Tasse« jeden Tag.

Luca, der bei unserem Barbesuch seine Freunde eingeladen hat, sagt, für ihn sei der caffè sospeso Teil der neapolitanischen Identität. So könne auch irgendein armer Mensch einen caffè trinken. »Wir sehen das als ein Zeichen von Normalität und von Würde. Es bedeutet: Du bist noch Teil der Gesellschaft«, sagt der Neapolitaner.

Funiculì, Funiculà

Ein Bild von einer Stadt

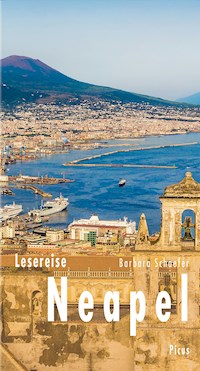

Eine lang gezogene Bucht, eine ausufernde Stadt und ein doppelgipfliger Berg – Neapel ist ein Bild von einer Stadt und auch auf häufig abgebildet. Spätestens seit der Grand Tour, als junge Adelige – oft aus England – zu antiken Stätten im Süden des Kontinents aufbrachen, wurde Neapels unverwechselbare Silhouette immer wieder gemalt. Und die Gemälde zogen wiederum neue Reisende an, nicht anders als heute Instagram. Ein bisschen ähnelt die Idee der Grand Tour ohnehin dem Gap Year, wenn heute Schulabgänger erst einmal etwas von der Welt sehen wollen, bevor sie sich beruflich und mit der Familienplanung festlegen.

Viele der damaligen Reisenden kamen nur bis Rom, einige schafften es bis Neapel, Goethe kam am 25. Februar 1787 an, blieb fast fünf Wochen, bestieg den Vesuv, bereiste Pompeji und wandelte stundenlang durch die Gassen Neapels, der bei Weitem größten Stadt, die er je bereiste. Andere folgten ihm, um ausrufen zu können, was Goethe als Motto seiner »Italienischen Reise« vorangestellt hatte: »Auch ich in Arkadien!«

Wie aber kann man sich dieses Bild der Stadt selbst aneignen, wo sieht man sie so ikonografisch, wie sie Carl Blechen und Carl Götzloff malten – und wie sie die Wand so mancher Pizzeria auch in Deutschland ziert? Davon abgesehen, dass viele der Gemälde natürlich idealisierte Versionen Neapels abbilden und nicht die wirkliche Stadt am Golf – den besten Blick genießt man vom Meer aus. Eine Reise nach Ischia oder Capri lohnt sich also nicht nur wegen dieser hübschen Inseln, sondern wegen des Blicks von der Fähre aus zurück.

Aus der Altstadt heraus sieht man – nichts. Die eng stehenden Häuser geben gerade mal ein Stück Himmel frei, garniert mit der Wäsche des Tages auf Leinen von Haus zu Haus. Man muss hinauf, etwa auf den Vomero, und sei es nur, um runterzuschauen. Zum Glück gibt es dafür die Standseilbahnen. Wer nun zu trällern anhebt: »Funiculì, Funiculà«, hat den richtigen Ton getroffen. Funiculì bedeutet im Dialekt Seilbahn, damit gemeint war die berühmteste, die auf den Vesuv hinaufführte.

Der »Funicolare del Vesuvio« wurde am 6. Juni 1880 eingeweiht. Die Seilbahn funktionierte als Pendel – der abwärtsfahrende Wagen zog den zweiten an einem Stahlseil nach oben. Passend dazu wurde ein Werbesong komponiert, das bis heute berühmte »Funiculì, Funiculà«. 1944 zerstörte ein Ausbruch des Vesuvs die Seilbahn komplett, sie wurde nicht wieder aufgebaut.

Doch in Neapel sind weiterhin vier moderne Standseilbahnen in Betrieb, ein praktisches, schnelles und günstiges öffentliches Verkehrsmittel. Zwei davon, Chiaia und Monte, gingen ebenfalls schon in den 1880er-Jahren in Betrieb, die beiden anderen entstanden vierzig Jahre später, um die neuen Wohnquartiere auf dem Hügel Vomero leichter erreichbar zumachen.

Oben angekommen, kann man endlich einen Blick auf die ausufernde Stadt werfen, die lang gezogene Bucht, den doppelgipfligen Vulkan. Um dann wieder einzutauchen in die Altstadt, gerade so, wie Goethe es beschrieb: »Zwischen einer so unzählbaren und rastlos bewegten Menge durchzugehen, ist gar merkwürdig und heilsam. Wie alles durcheinander strömt und doch jeder Einzelne Weg und Ziel findet! In so großer Gesellschaft und Bewegung fühle ich mich erst recht still und einsam; je mehr die Straßen toben, desto ruhiger werde ich.«

Am besten wirft man sich dafür in die Straßenschlucht Spaccanapoli, mehr dazu auf den nächsten Seiten.

Spaccanapoli

Eine Straße, die teilt und verbindet zugleich

Es tropft und riecht nach Waschmittel. Wie ein messerscharfer Schnitt durch eine Buttertorte zerteilt die Via Pasquale Scura die Altstadt Neapels. Mit dieser engen Straße beginnt Spaccanapoli, eine Abfolge von sieben Straßen, deren Name tatsächlich dies bedeutet: Neapelzerteilerin. Vor allem von oben, vom Stadthügel Vomero aus, ist diese Schneise gut zu erkennen. Dabei ist die Straße genau genommen älter als die Häuser an ihren Seiten, denn sie folgt bis heute dem Decumanus, der wichtigsten Ost-West-Achse der antiken römischen Stadt – die auch schon ihrem griechischen Vorläufer in Neapolis, der Neuen Stadt, entsprach.

Steigt man vom Vomero steile Treppen hinab, kann man sich direkt in Spaccanapoli einfädeln und gelangt mitten hinein in den Bauch Neapels. Es tropft und riecht nach Waschmittel, weil hier traditionell die Wäsche über die Gasse gespannt wird, heute war Feinwäsche dran, Dessous baumeln an den Wäscheleinen. Darunter verkauft Electrolux Haushaltsleitern und Bügeleisen. Die Bäckerei Pane, Amore e Fantasia wird umlagert von Nachbarinnen, cornetti und pane – das Gebäck des Hauses – müssen wohl gut sein. Einer auf einem E-Bike mit dicken Reifen kommt vorbei, grüßt den Bäcker. Es folgen ein Wettbüro, eine polleria, also eine Hähnchenbraterei, ein Obststand, ein Putzmittelladen; hier wohnen die, die schon immer hier wohnten, auch wenn das nun als Fußgängerzone ausgewiesen ist. Das heißt, hier fahren also fast nur Motorroller; umkurven erschreckend nah die Passanten. Abstand halten? Solange dich der Rückspiegel nicht streift, ist doch alles in Ordnung.

Aber gegenüber der Bäckerei ist das Birrificio Geco eingezogen, das »Craft Beer« ausschenkt, und das sagt schon alles. Wo Craftbier angeboten wird, breitet sich die Gentrifizierung aus, hier verkehrt nicht mehr nur die Nachbarschaft.

Spaccanapoli geht weiter als Via Maddaloni und kreuzt die Via Toledo, die Einkaufsmeile der Stadt – von Einheimischen immer noch Via Roma genannt. Denn unter den Faschisten war alles verboten, was nicht italienisch war. Also wurde die Via Toledo in Via Roma umgetauft, eine Via Roma sollte durch jede Stadt führen, und natürlich musste das eine repräsentative Straße sein. Hierher kamen die Menschen zum Bummeln, fare lo struscio hieß das, struscio bedeutet Streifen und bezeichnete das Geräusch der Kleidersäume auf dem Boden.

Weiter geht es in die Altstadt, kurz danach heißt Spaccanapoli Via Domenico Capitelli, hier beginnt jener Teil des centro storico, der 1995 von der UNESCO als »Patrimonio dell’umanità« ausgezeichnet wurde, als Weltkulturerbe. Sofort steigt die Dichte an Souvenirläden mit Keramik aus Vietri, bunten Nudeln, Lederwaren. Ich kaufe mir eine Umhängetasche, die ich auch quer tragen kann. Denn vor dem Handtaschenraub von Motorrollern aus, dem sogenannten scippo, sollte man sich immer noch in Acht nehmen.

Aber Spaccanapoli hat sich verändert. Vor Jahren war es hier düster, unheimlich, man schaute, dass man weiterkam, wenn man sich hierher verirrte. Heute muss man eher schauen, dass man noch vorwärtskommt. Hat ein Kreuzfahrtschiff angelegt, und davon kommen nun viele, schieben sich Gruppen durch die enge Gasse. Mordi e fuggi wird dieser Tourismus genannt, beißen und flüchten lautet die wörtliche Übersetzung, »auf die Schnelle« die übertragene Bedeutung. Alle wollen dieses spezielle Neapelgefühl genießen, und einige auch die Sehenswürdigkeiten. Tatsächlich bietet die berühmte Straße nicht nur Atmosphäre in geballter Version – sondern auch viel zu sehen.

So an der ersten breiteren Stelle, der Piazza del Gesù Nuovo. Gerade wird eine ganze Welle junger Menschen aufs Pflaster gespült. Es ist Mitte September, der erste Schultag nach den endlosen Sommerferien zu Ende. Alle chillen, checken ihre Handys, haben einander viel zu erzählen. Nebenan steht die Jesuitenkirche Gesù Nuovo, ein Umbau, entstanden aus einem Renaissancepalast, dessen Besitzerfamilie in Ungnade gefallen war und Neapel verlassen musste. Die Jesuiten schnappten sich den palazzo mit der auffälligen Fassade: Die Diamantenquader aus Tuffstein zeigen eigenartige Querstriche. Eine Erklärung lautet, sie stammten von den Handwerkern, die so festhielten, was sie gebaut hatten, und abrechneten. Eine andere These besagt: Die Jesuiten hätten darin eine alte Notenschrift versteckt. 1767 wurden dann auch die Jesuiten aus dem Königreich Neapel verbannt, durften aber ein halbes Jahrhundert später zurückkehren.