8,99 €

Mehr erfahren.

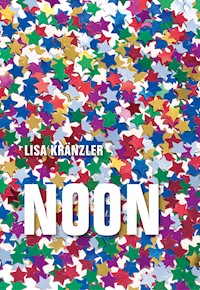

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Wenn der Ball im Korb landet, liebt sie mich, denkt Rufus, nimmt Maß, wirft und trifft. Das Orakel behält recht, Lilith und er werden ein Paar. Die beiden sind neunzehn, das Abitur steht bevor – eine Zeit des Übergangs, turbulent, beängstigend und intensiv. Rufus blickt mit Zuversicht nach vorn, setzt der Unsicherheit Zahlen und Fakten entgegen. Durchkommen will er und gute Noten, um später Astrophysik zu studieren, denn er ist überzeugt: Auf die Wissenschaft ist Verlass. Lilith hingegen will keine Zukunft und keinen Abschluss, sie will malen, die Zeit anhalten, das Licht beherrschen, den Schatten und die Farben. Doch Lack und Leinwand taugen nicht als Waffen, und ihr irrationaler Wunsch gebiert Ungeheuer. Lisa Kränzlers Roman Lichtfang erzählt eine Geschichte übers Erwachsenwerden, bildreich und präzise, mutig und radikal. Eine Geschichte über eine sensible, begabte, aber versehrte junge Frau. Und ihren Freund, der sie nicht schützen kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 160

Ähnliche

Wenn der Ball im Korb landet, liebt sie mich, denkt Rufus, nimmt Maß, wirft und trifft. Das Orakel behält recht, Lilith und er werden ein Paar. Die beiden sind neunzehn, das Abitur steht bevor – eine Zeit des Übergangs, turbulent, beängstigend und schmerzlich intensiv. Rufus blickt mit Zuversicht und Trotz nach vorn, setzt der Unsicherheit Zahlen und Fakten entgegen. Durchkommen will er und gute Noten, um später Astrophysik zu studieren, denn er ist überzeugt: Auf die Wissenschaft ist Verlass. Lilith hingegen will keine Zukunft und keinen Abschluss, sie will die Zeit anhalten, das Licht beherrschen, den Schatten und die Farben. Doch Lack und Leinwand taugen nicht als Waffen, und ihr irrationaler Wunsch gebiert Ungeheuer.

Lisa Kränzlers Roman Lichtfang erzählt eine Geschichte übers Erwachsenwerden, bildreich und präzise, mutig und radikal. Eine Geschichte über eine sensible, begabte, aber versehrte junge Frau. Und ihren Freund, der sie nicht schützen kann.

Lisa Kränzler wurde 1983 in Ravensburg geboren und studierte Malerei und Grafik an der Kunstakademie Karlsruhe. 2012 gewann sie beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb den 3sat-Preis für einen Auszug aus Nachhinein. Der Roman stand auch auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse 2013 und wurde mit dem Märkischen Stipendium 2014 ausgezeichnet. Lichtfang

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014

Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2014.

© Suhrkamp Verlag Berlin 2014

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.

Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn

Inhalt

Orakel (metallisch)

Orakel (elektronisch)

Fangspiegel

Hohlspiegel

Spinner

Dummchen

Zettel (1)

Shirts vs. Skins

Skindeep

»Wenn du lange genug an einem Fluss wartest, schwimmen die Leichen deiner Feinde an dir vorbei.«

»Warten vexiert«

I

Elterliche O-Töne (1)

Tief unten

Tief drinnen

II

Zettel (2)

Gsälz

Marmelade

Elterliche O-Töne (2)

III

IV

Schleudern

Schaukeln

V

VI

Gold

Gelb

VII

Orakel (metallisch)

Die Kraft kommt aus den Beinen, schnellt über Fuß, Knie und Hüftgelenk in Rumpf und Arm. Wie Quecksilber in einem Thermometer steigt der Impuls zur Wurfhand hinauf. Jetzt sieht er seine Finger – Wurfhandfinger, Schutzhandfinger, zwei Daumen, die ein T bilden – und blickt ihnen nach, sieht, wie sie sich entfernen, während er den Arm durchstreckt und das Handgelenk abklappt. Der Mittelfinger gibt den letzten Touch.

Rückwärts rotierend schmilzt das schwarze Ballgerippe, mischt sich in die Flächen, verschattet das Orange.

Lilith. Ihr Name heftet sich an den Ball wie ein Kometenschweif.

Als die orangefarbene Kugel den höchsten Punkt ihrer Bahn erreicht und zum Sturzflug ansetzt, wiederholt er kurz und dringlich seinen Wunsch, sein zweisilbiges Stoßgebet.

Lilith.

Dann macht es SWISH.

Der Ball tropft in den Ring, klirrt und rasselt im Kettennetz wie Schlossgespenster, ehe er den Maschen entschlüpft, fällt und auf den Asphalt prallt, wo er mit aller Kraft gegen die Schwerkraft anhüpft. Rufus springt ihm nach, schnappt sich den Hüpfenden und setzt ihn auf die Hüfte, gönnt ihm eine kurze Pause, bevor er ihn – wieder und wieder und wieder – an sich hochspringen lässt wie einen jungen Hund. Tack, tack, tack – die luftgefüllte Gummiblase wird zum Schlegel, trommelt auf den Platz, schlägt die Pausenhofpauke, hallt durch die Dämmerung und weckt den ersten Stern. Der Himmel verspricht eine klare Nacht.

Rufus rast über das Spielfeld, ein Kreisel mit orangefarbenem Fleck, ein Derwisch mit Ball, der imaginäre Gegner niedermäht und zum Korb zieht: Fast Break, Spin Move, Jump Shot! Crossover, Fadeaway – Ha! In your face!

In der Ferne glimmen die Straßenlaternen auf. Platz und Korb verschmelzen mit der Betonbunkerkulisse des Gymnasiums. Den Schulhof zu beleuchten, ist ein Luxus, den sich die Stadt nicht leisten kann. Nur ein Wurf noch, denkt Rufus und tritt hinter die Freiwurflinie. Ein letztes Mal das Orakel befragen, den Ball wie eine Münze werfen, dem Brett entgegen, das schemenhaft in der Dunkelheit aufragt. Ein Schuss ins Graue. Wenn er reingeht, dann –

Was dann? Dann Lilith. Lilith und Rufus und Rufus und Lilith, denkt er und wirft.

Auf dem Nachhauseweg, jener langen Geraden quer durchs Gewerbegebiet, die an Lebensmitteldiscountern, Autohäusern und Fabrikhallen vorbeiführt, spürt er, wie die Vorfreude, die so lange zerknüllt in einem düsteren Winkel lag, in seine Mitte rollt, wo sie sich entfaltet, aufblüht und strahlt wie Kirschblüten in der Frühjahrssonne. Morgen! Morgen wird er sie wiedersehen!

Er schließt die Haustür auf und wäscht sich die Hände im Gästeklo, wo Rosa, der fette, verzogene Familienkläffer, faul neben der Toilette fläzt. Der Raum, dessen Wände Rufus' Schwester vor Jahren mit Wasserpflanzen, Fischen und Quallen bemalt hat, ist Rosas Revier, in das sie nur ausgewählten Gästen Zutritt gewährt, die daraufhin in tierischer Gesellschaft ihr Geschäft verrichten müssen – eine Aufgabe, die sich vor allem dann schwierig gestaltet, wenn die seit ihrer Sterilisation sexuell verwirrte Rosa das Besucherbein bespringt. Mit einem wild rammelnden Fellknäuel am Schienbein vergeht einem das Wasserlassen … Wie? Keine Begrüßung? Kein freudiges Gebell?

»Der Hund hat wieder gekotzt«, klärt ihn sein Vater auf, dessen bärtiges Gesicht just in dem Moment aus dem Kellergeschoss auftaucht, als Rufus mit nach Aprikose duftenden Händen das Gästeklo verlässt.

»Ach so.«

Wolfshungrig fällt Rufus in die Küche ein, holt Wurst, Käse und Margarine aus dem Kühlschrank. Dann toastet, schmiert, belegt und verschlingt er Schnitte um Schnitte. Das Kopfschütteln seiner Mutter und die Blicke seines Vaters, der ihn in gereiztem Tonfall auf die unverhältnismäßige Dicke der Käse- und Wurstscheiben hinweist, ignoriert er. Fragen, Kommentare und Ermahnungen perlen an ihm ab wie Wasser am Gefieder eines Entenvogels. Morgen ist Morgen – der Rest nicht weiter wichtig. Noch eine Nacht! Eine Handvoll schwarzer Stunden.

Lilith. Lilith, Lilith, Lilith. Anstatt zu schlafen, badet er in ihrem Namen. Rufus und Lilith und Lilith und Rufus. Bloß noch ein bisschen Geduld … Sein Atem geht jetzt ganz gleichmäßig. Wirre Träume vertreiben ihm die Zeit bis zum Weckruf.

Orakel (elektronisch)

Lilith sitzt auf der Toilette und drückt gegen ihren Bauch. Mit dem linken Handballen presst sie Gedärm und Blase aus wie eine Zitrone. Alles, alles muss raus! Sie will leer sein, vollkommen leer, will die verdammte Bauchhöhle trockenlegen, sie von sämtlichen Nahrungsmittelrückständen befreien, bis auch die letzte Darmfalte sauber und aller Nährschlamm ausgeschissen ist.

Der Nachteil am Schlucken fester Nahrung ist, dass der meterlange elastische Schlauch, der auf seinem Weg vom Mund zum Arschloch mehrfach Farbe, Form und Funktion wechselt, diese anschließend um jeden Preis behalten will. Was einmal in das Labyrinth des Verdauungstrakts hinabgeschickt wurde, findet so schnell nicht wieder hinaus. Der Speisebrei verschwindet auf verschlungenen Pfaden irgendwo unter dem Bauchnabel und ward nie mehr gesehen. Es sei denn, man kotzt.

Aber kotzen ist unangenehm. Unangenehm, zeitaufwendig und kräftezehrend. Lilith kotzt nur, wenn es nottut. Zum Beispiel an Weihnachten, in die goldig glänzende, mit Blumenranken verzierte Keksdose, die noch von der Urgroßmutter stammt. Spätabends, nachdem sich der Rest der Verwandtschaft zur Mitternachtsmesse aufgemacht hat, schleicht sie mit der kotzegefüllten Keksdose die Straße entlang, sucht die Schatten, meidet das Laternenlicht. Umhüllt von den Nebeln der Heiligen Nacht, schüttet sie die Kotze auf einem Acker aus, auf dem im Sommer Weizen wachsen wird.

Erklingt das Lied von der Weihnachtsbäckerei, läuft Lilith nicht Speichel, sondern Galle in den Mund. Dann denkt sie an Pawlows Tierversuche und daran, wie erlösend es wäre, wenn sie die Schuld an ihrem Hundeleben jemand anderem geben könnte. Nur wem? Das verdammte mea culpa, mea culpa, mea culpa klingelt ihr in den Ohren, begleitet jeden ihrer Schritte, als trüge sie Glöckchen an den Fußgelenken. Seit das Schuljahr, in dem Lilith Süddeutschland gegen den Norden Kanadas, Mischwälder gegen borealen Busch, Bundesstraße gegen Highway und Gymnasium gegen Highschool tauschte, zu Ende gegangen ist und sie in die gehassliebte Heimat, wo keine Polarlichter, dafür aber Wiesen und Weiden giftgrün leuchten, zurückkehren musste, löst nicht nur Weihnachten, sondern alles, was aus dem elterlichen Kühlschrank kommt, am heimischen Herd gekocht und im geerbten Porzellan serviert wird, Brechreiz aus. Verständlich, dass Lilith unter den gegebenen Umständen Eltern und Esstisch meidet, sich anderswo versorgt. Warum sie mit der Versorgung allerdings stets so lange wartet, bis die Schmerzen wie Klappmesser gegen die Magenwände schnellen und der graue Zuckerfresser in ihrem Schädel keinen einzigen klaren Gedanken mehr produzieren kann, versteht sie selbst nicht. Es gibt zu viele Gründe; zu viele miteinander verknüpfte Ursachen, die wie die Brettspielplättchen vom Verrückten Labyrinth jeweils einen Bestandteil des Irrgartens ausmachen, in dem Lilith sich verlaufen hat.

Klopapier, Slip hoch, Spülknopf. Über dem Badewannenrand hängen die Klamotten, die sie schon gestern und vorgestern und vorvorgestern getragen hat. Lilith liebt es zu sehen, wie ihr Alltag und ihre Bewegungen den Kleidungsstücken nach und nach Charakter verleihen, freut sich, wenn die erste Gürtelschlaufe reißt und der Hosenboden weiß wird, begrüßt das erste Loch im Ärmel und den Lackstiftklecks, dessen Schwärze permanent bleibt, während um ihn her das Blau der Baumwolle ausblutet.

Doch unter dem Haufen liegt noch etwas. Etwas, das trotz seiner Gebrauchsspuren nicht offen zur Schau gestellt wird und unter allen Umständen geheim bleiben muss. Es handelt sich um ihre neueste Erfindung, ein spezielles Stück Unterwäsche, das einer Art Korsage ohne Schnürung gleicht. Ihr Bedürfnis nach Halt, nach der Enge einer andauernden, festen Umarmung, nach einem Beschlag, der sie am Zerspringen hindert, hat Lilith den Kragen eines alten Rollkragenpullovers abschneiden lassen. Durch die dunkelblaue Kragenschlinge passen ein Kopf, ein Hals, ein Arm –

Doch wo ein Wille ist, da findet sich auch ein Weg, die Schultern durch die Schlinge zu zwängen und diese bis über die Brust zu ziehen, wo sie Busen, Brustbein und Rippen zusammenquetscht und das Atmen erschwert. Die blöden Titten sind eh zu nichts nutze, ihr Wippen das Gegenteil von Stabilität. Die Schlinge dagegen bedeutet Sicherheit. Ihr Druck ist real. Die aufgescheuerten Rippen, die roten Striemen und die permanente Atemnot beweisen es. Wenn man das Leben würgt, wird es strampeln, nach Luft schnappen, sich bemerkbar machen. Liliths Schlinge erpresst Lebendigkeitsbeweise.

Als sie ihre Anziehsachen vom Wannenrand nimmt, fällt ihr Blick auf die Waage. Das letzte Wiegen liegt bereits Monate zurück, denn eigentlich zweifelt Lilith an der Aussagekraft der Zahlen, die ihren Kopf nicht als zentnerschwer bezeichnen, sondern ihm lediglich läppische drei oder vier Kilo zurechnen. An diesem Morgen überfällt sie dennoch eine merkwürdige Neugier. Auslöser für Wissensdrang und Wiegewunsch waren wohl die alten Fotoalben, an denen sie sich nicht sattsehen kann.

Die ganze Nacht lang ist sie sich auf Hunderten gelochter und sorgfältig mit Fotografien beklebter Seiten selbst begegnet, einer verkleinerten und unschädlich gemachten Lilith, eingeschlossen in Rechtecken, reduziert auf zwei Dimensionen. Zwischen Nähe und Distanz, Identifikation und Entfremdung hin- und herpendelnd, starrt sie das Wesen an, das ihre Eltern mit Schnappschüssen erlegt haben und das nun, von Licht und Lösungen fixiert, in seinem Bilderkäfig sitzt und sich begaffen lassen muss wie ein exotisches Tier.

Die Alben sind nach Jahreszahlen geordnet. 1997 ist Liliths Lieblingsjahr. Damals musste sie sich oft, sehr oft wiegen, denn Heimtrainer, Kadertrainer und Sportarzt wollten genau Bescheid wissen über Wettkampfgewicht und Last-Kraft-Verhältnis ihrer Athletin.

Die Aufnahmen zeigen sie in Bestform.

Lilith blättert um und um, fährt mit dem Finger von Stadion zu Stadion, steuert auf den Saisonhöhepunkt zu. Die datierten, mit Zeiten, Weiten und Höhen unterschriebenen Abzüge triggern Abgespeichertes: Es riecht nach Tartan, frischgemähtem Rasen und Platzpatronen. Sie kauert auf der Bahn, die Beine zwei gespannte Federn, die ihren Körper aus dem Startblock katapultieren werden. Fertig? Es knallt und Lilith fliegt, zieht Richtung Ziellinie und stoppt die Zeitmessung mit der Brust.

Dann Pause und Zuschauertribüne, Bananen- und Sitzschale, weiches Fruchtfleisch und harte Waden, in die der Trainer seine Daumen gräbt, sie durchknetet und lockert, damit die Flugschau weitergehen kann. Bald hängt sie wieder in der Luft, schwebt über einer glattgeharkten Grube. Hat sich die Schwerkraft verringert? Ist die Grube ein Krater, das Stadion ein rot-grüner Mond? Sand rieselt von ihren Schenkeln, sammelt sich in Socken und Spikes. Der Raumanzug, den sie zurechtzupft, ist ein knapper Zweiteiler aus Nylon.

Vorbei, denkt Lilith, aus und vorbei …

Was nutzt ihr die Erinnerung? Faktisch ist ihr von 1997, diesem von persönlichen wie sportlichen Erfolgen geprägten Jahr, in dem die Probleme des Erwachsenwerdens noch in weiter Ferne lagen, nur dieses Album geblieben. Ein Buch voller eingefrorener Momente, die ein perfektes Leben dokumentieren. Eine Lehrbildreihe des Glücks.

Natürlich weiß Lilith, dass diese Bilder mit ihren glänzenden Oberflächen nicht die Realität zeigen. Das Blinzeln der Linse hat Augenblicke festgehalten, die man in Wahrheit niemals zu fassen bekommt, die verschwinden, verfliegen, vergehen. Die Zeit will fließen. Sie ist es auch, die all die kleinen, kostbaren Augenblicke an der Hand nimmt und zum Weiterlaufen zwingt, die zieht und zerrt und alles, was ist, in die Zukunft verschleppt.

Lilith will keine Zukunft. Sie will in eine dieser Fotografien kriechen, mit ihr verschmelzen, im ewigen Eis der bunt schillernden Spiegelglätte erstarren. Die Zeit soll anhalten, sofort, bevor noch mehr schiefläuft.

Sie schließt die Badezimmertür ab, zieht sich nackt aus und tritt vor die Waage. Ihre Utopie, so viel fleischlichen Ballast wie möglich abzuwerfen, um, endlich erleichtert, ins Jahr 1997 zurückzuschweben, ist Irrsinn, das weiß sie. Ihr Magen ist keine Schwimmblase und kein Ballon. Er wird sie niemals irgendwohin tragen. Auch dann nicht, wenn er nur noch mit Luft gefüllt wird.

Lilith tippt die Waage an. Auf der Segmentanzeige leuchten drei Nullen und ein Punkt auf. Lilith atmet tief aus. Und während sie sich leicht und ihre Lungen leer macht, denkt sie an eine Zahl, die sie aus der guten, glücklichen, erfolgreichen Zeit kennt. Dass sie damals einen ganzen Kopf kleiner war, spielt jetzt keine Rolle.

Fangspiegel

Rufus ist flau im Magen. Glasschüsselchen, Löffel, Zuckerdose und Cornflakespackung bleiben an diesem Montagmorgen unangetastet. Gedankenverloren steigt er die Treppen zum Badezimmer hinauf, wo Einrichtung und Gegenstände so tun, als sei es ein gewöhnlicher Tag. Die Teilnahmslosigkeit des Raums, in dem vergangene Nacht kein einziges Ding vor Aufregung verrückt wurde und die Frotteefasern des Badvorlegers strammstehen wie immer, konsterniert ihn. Was hat er erwartet? Eine Neukonstellation von Handtüchern, Seife und Deodorants, die auf einen Anfang, einen Umbruch, eine einschneidende Veränderung hindeutet? Vielleicht.

Er zieht seine Zahnbürste, das Grün im rot-gelb-blauen Bürstenstrauß, aus dem Zahnputzbecher. Die morgendliche Mundhygiene gestaltet sich, seit ihm der Kieferorthopäde die lästigen Klammern und Drähte entfernt hat, wunderbar unproblematisch.

Rufus bleckt die Zähne. In Reih und Glied stehen sie da. Vielleicht hat es sich doch gelohnt, den jahrelangen Klammergriff des Metalls zu ertragen. Daran, dass die weißen Stalagmiten und Stalaktiten aus Kalzium und Phosphat, die da aus seinem Ober- und Unterkiefer ragen, eindeutig zu groß, zu breit und zu lang geraten sind, konnte die Spange, vom Kieferorthopäden als Multibracketapparatur bezeichnet, allerdings auch nichts ändern. Das Gebiss des rotblonden Typen, der Rufus aus dem Badezimmerspiegel entgegenstarrt und angriffslustig die Zähne fletscht, hat etwas Furchteinflößendes, Tierisches. Es erinnert weder an Hasen noch an Pferde, noch an irgendwelche anderen harmlosen Fluchttiere. Nein, es sind Hauer, scharfe Schneide- und Mahlinstrumente. Sein Gesicht ist mit Zähnen bewaffnet. Besonders sympathisch sieht das nicht aus.

Rufus wendet sein rechtes Auge ab, drückt die empfohlene erbsengroße Menge Zahnpasta auf die blau-weißen Borsten und kehrt dem Spiegel den Rücken zu. Die marmorierten Badezimmerfliesen sind glücklicherweise zu matt, als dass er darin seinem seitenverkehrten Abbild begegnen könnte. Er will den virtuellen Rufus, diese künstliche, kalte Kreatur, die ihm das Glas an den Kopf wirft wie eine dreiste Behauptung, nicht sehen; will nichts zu tun haben mit dieser seelenlosen Simulation, die mit dem, was er, der reale Rufus, fühlt, sieht, denkt und zu sein glaubt, in keiner Weise übereinstimmt.

Seine Abneigung gegen Spiegel und die darin hausenden Zwillinge hat sich im Lauf der Jahre so sehr verstärkt, dass er inzwischen auch Autos, Schaufenster und alle anderen reflektierenden Oberflächen meidet. Die Flucht vor der Reflexion ist zum Reflex geworden, der Widerwille gegen den Widerschein zum Prinzip. Die einzigen Spiegel, die Rufus' Meinung nach existenzberechtigt sind, sind die in seinem Teleskop, zumal sie das Licht nicht zur eitlen Selbstbetrachtung einsammeln, sondern höheren Zwecken dienen. Forschungszwecken. Und wo geforscht wird, da herrscht Ordnung. Man arbeitet nach einer bestimmten Methode, weiß, was man tut.

Natürlich ist das nicht die ganze Wahrheit. Doch von der betörenden Wirkung jener Bilder, die in der Brennebene dargestellt werden, von seiner Entdeckung, dass das Okular ein Schlüsselloch ist, durch das er in Gottes unendliche Privatgemächer linsen kann, spricht Rufus nicht. Wenn er sich über die Austrittsblende seines Teleskops beugt und dem Universum tief in eines seiner unzähligen Augen schaut, fühlt er sich frei. So frei, als triebe er durch die schwarze, endlose Stille, vollkommen schwerelos. Nicht nur sein Blick, sondern auch sein Körper rast dann mit Lichtgeschwindigkeit durch die Milchstraße. Das leichte Schwindelgefühl, die Sehnsucht und die Ernüchterung, mit denen er nach jeder Beobachtungssession wieder zur Erde zurückkehrt, sind Nebenwirkungen, die er gerne in Kauf nimmt.

Ausspucken, ausspülen. Die Bürste klappert zurück in den Becher, der dummerweise direkt unter dem Spiegel steht. Da ist er wieder. Der falsche Rufus. Der Spiegelfeind, der alles vertauscht und verdreht und anstelle des linken das rechte Auge nach innen schielen lässt. Sein Schielen, diese »ausgeprägte Augenmuskelgleichgewichtsstörung, die eine Fehlstellung der Augen zueinander zur Folge hat«, diese als »Strabismus« bezeichnete Anomalie, die kein Silberblick und kein »rein kosmetisches Problem« ist, sondern eine Krankheit, eine Plage, die Doppelbilder und Kopfschmerzen erzeugt und Rufus obendrein seines räumlichen Sehvermögens beraubt hat, ist, neben den Zähnen, die zweite Andersartigkeit in seinem Gesicht, die die Menschen verwirrt, verunsichert und – da kein Mensch gerne verwirrt oder verunsichert ist – abstößt. Die Angst vor dem Abnormen, dem Unbekannten und Fremden sowie den Unwillen der Allgemeinheit, sich mit dem zu befassen, was von ihren Gewohnheiten und Regeln abweicht, hat Rufus dank seiner speziellen Physiognomie, die oft genug ebendiese Angst und diesen Unwillen hervorruft und die Leute dazu bringt, sich von ihrer scheußlichsten Seite zu zeigen, von klein auf kennen und hassen gelernt.

Da er jedoch weder an der Dummheit der Menschen