Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

20er Jahre in Berlin. Ernst Schmidt verliert seine Bankbeschäftigung, weil sein Vorgesetzter ihn ohne Beweis der Pädophilie verdächtigt. In seiner wirtschaftlichen Not arbeitet er selbständig als Detektiv, übernimmt kleinere Angestelltentätigkeiten und lässt sich von dem adligen Diplomaten Otto von Hassel-Manstein anheuern, um dessen frühere Bekanntin Ida zu observieren. Ida hat eine Tochter von Otto, was geheim bleiben soll, um Ottos Stellung in der Gesellschaft nicht zu gefährden. Otto hat durch viel diplomatische Raffinesse und Idas Kooperation den Skandal vermeiden können, aber er bleibt misstrauisch. Seine Frau, eine Industriellentochter mit enger Freundschaft zum Dichter Gerhart Hauptmann, darf keinesfalls von der Vaterschaft erfahren. Deshalb nutzt Otto die detektivische Erfahrung von Ernst Schmidt. Der wiederum verliebt sich in Ida und sorgt für sie und ihre Tochter Inge. Aber Ernst hat auch Schwächen, viele Schwächen. Er trickst, er kritisiert Adolf Hitler und arbeitet doch für die Gestapo, auch weil er aus mehreren Gründen erpressbar ist. Er wechselt unter Druck der Nazis in die Gestapo-Zentrale im polnischen Krosno. In dieser Stadt kennt Ernst eine Frau, zu der er schon in Berlin eine besondere Beziehung unterhielt. Das macht sein Leben nicht einfacher. Auch hier in Krosno gerät er in Schwierigkeiten, beruflich und privat. Derjenige, den er immer wieder um Hilfe bittet, ist Otto. Und Otto hilft. Kurz vor Kriegsende muss sich Ernst entscheiden, ob er in Krosno bleibt oder versucht, nach Berlin zuruckzukehren. Er wählt Berlin. War es die richtige Wahl ? Die Bilanz seines Lebens fällt für Ernst unmittelbar nach Kriegsende anders aus, als er erwartet hatte. Ganz anders. Der Roman beruht auf Original-Unterlagen aus dem Leben von Enst Schmidt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 341

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

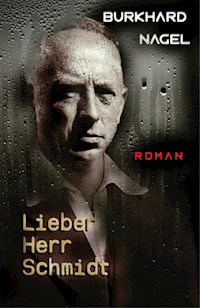

Roman

Lieber Herr Schmidt

Burkhard Nagel

Prolog

Dokumente, Briefe, Bilder, Unterlagen - meine Mutter Inge hatte zwischen den gebügelten Bettlaken im Schlafzimmer alles so hingelegt, dass ich es nach ihrem Tod finden musste. Und sie wollte, dass ich es finde. Es waren Papiere, die ein ganz anderes Leben beschrieben als das, das ich aus ihren Erzählungen kannte.

Sie war dem ersten Mann ihrer Mutter Ida, der nicht ihr Vater war, nie begegnet. Trotzdem hatte sie mir ihren Geburtsnamen verschwiegen, und nicht nur das, sie hatte mir diesen Geburtsnamen als Vornamen gegeben. Warum? Ich wusste es nicht.

Belgrad stand als Geburtsort in ihrem Ausweis. Ein Tippfehler sagte sie immer, es müsse Belgard heißen, ein kleines Städtchen in Westpolen. Die Unterlagen zeigten, sie war doch in Belgrad geboren, aber ihre Mutter in Belgard. Ein skuriler Zufall, der die Lüge über den Geburtsort erleichterte. Aber warum dieses Märchen? Ich wusste es nicht.

Der Stiefvater Ernst Schmidt, den sie mir stets als liebevollen, umsorgenden, ironischen, regimekritischen Vater ausgegeben hatte und dessen Namen sie seit ihrem sechzehnten Lebensjahr trug, war nicht der leibliche Vater. Er war auch nicht regimekritisch, sondern mehrere Jahre bei der Gestapo im polnischen Generalgouvernement. Inge und Ida sind mehrfach dorthin gereist.

Mir gegenüber nie erwähnt wurde die Stiefschwester Lisa. Etwa genauso alt wie meine Mutter. Sie lebte in demselben polnischen Städtchen, in dem Ernst Schmidt seinen Gestapo-Dienst verrichtete und Ida und Inge ihn besuchten. Naheliegendes Schweigen über die Gestapo-Zugehörigkeit, aber unverständliches Schweigen über die Existenz der Stiefschwester!

Wenn Ernst Schmidt nicht der leibliche Vater meiner Mutter war und auch nicht der erste Mann meiner Großmutter der Vater war, wer war es dann? In den versteckten Unterlagen habe ich die Geburtsurkunde meiner Mutter Inge gefunden. Unterschrieben 1924 von einem Legationssekretär in der deutschen Botschaft in Belgrad. Ein Vater wird nicht erwähnt. Das Ausstellungsdatum der Geburtsurkunde liegt drei Monate nach der Geburt. Ungewöhnlich!

Mein erster Gedanke war, dass ich einer Familie entstamme, die ihre national-sozialistische Gesinnung einfach nur verschweigen wollte. Wie aber passt das zusammen mit dem Aufheben und dem auffindbaren Platzieren der ganzen Dokumente? Das Haushaltsbuch, Briefe zwischen Ida und Ernst, Rechnungen aus Polen, die Geburtsurkunde, die Bestätigung der Staatsbürgerschaft im Deutschen Reich trotz des Geburts-ortes Belgrad, Idas traurige Poesiebucheintragungen, Hunderte von Fotos, auch aus Polen, teilweise mit herausgeschnittenen Personen.

Ich habe erst gestaunt und dann nachgeforscht. Gelandet bin ich bei Otto, einem Musterdiplomaten, dessen Karriere in den Zwanziger Jahren begann, im Dunstkreis der Nationalsozialisten, im Umfeld der Verschwörer gegen Hitler, im Hochadel, in der Welt der Großindustriellen und beim großen Dichter Gerhard Hauptmann.

Die kleinbürgerliche Welt meiner Eltern hatte offensichtlich Zugang zu den wichtigen Akteuren der Vorkriegs- und Kriegsepoche.

Entstanden ist das vielschichtige Bild einer Familie, die vielleicht nur ein außergewöhnlicher Einzelfall ist, vielleicht aber auch für die moralische Zerrissenheit einer ganzen Generation mit allen dramatischen, brutalen, gewissenlosen Konsequenzen des Lebens steht.

Der folgende Roman beruht auf vielen Fakten, die diese Recherche ans Licht gebracht hat. Eine Recherche, in der Ernst - der Großvater, der keiner war - zur Hauptfigur einer Familiengeschichte wird. Er ist der „liebe Herr Schmidt“.

1.

„Mein lieber Herr Schmidt, meine Motive mögen Ihnen willkürlich erscheinen, aber wir werden Sie hier bei der Deutschen Bank nicht länger beschäftigen. Es tut mir leid, ich folge meinem Bauchgefühl, und das hat mich bisher selten getäuscht.“

Herbert Reuschmann war der Vorgesetzte von Ernst Schmidt. Zuverlässig und solide. Es lag in seiner Entscheidung, ob die Deutsche Bank Ernsts Vertrag verlängerte oder nicht. Und er hatte entschieden. Zuverlässig und solide.

Sie waren allein in Reuschmanns Zimmer. Beide trugen moderne, anthrazitfarbene Anzüge im Stil der späten Zwanziger Jahre, gestärkte, weiße Hemden, kleine, dezente Binder unterm Kragen und schmale, schwarze, auf Hochglanz polierte Schuhe.

Ernst betrachtete sein hinter dem mächtigen Schreibtisch sitzendes Gegenüber mit leerem und fast leblosem Blick. Ihm den Schädel einschlagen, die Finger in seine Augen drücken, den ganzen Raum kurz und klein schlagen? Ernst war zu schwach.

„Ich hab‘s kommen sehen. Raatz hat Sie bearbeitet, richtig?“, fragte er. „Sie wissen, dass wir beide Ambitionen haben aufzusteigen. Er hat Sie auf seine Seite bekommen mit der wahnwitzigen These, ich würde mich an kleine Mädchen heranmachen. Stimmt‘s?“

Reuschmann räusperte sich und rutschte auf seinem Stuhl unruhig hin und her, ohne seine Bewegungen bewusst steuern zu können. Ernst hatte den Punkt getroffen.

„Schmidt, ich habe meinen Entschluss gefasst. Die Hinweise erscheinen mir eindeutig und ich will und muss sie Ihnen auch nicht ausführlich erläutern. Vielleicht ist Ihnen selbst die Lage auch viel klarer als mir oder jedem Anderen.“

Reuschmann saß kerzengerade, blickte auf seine Schreibtischplatte und spielte mit dem Füllfederhalter. Ernst merkte ihm die Unsicherheit an, trotz der kraftvollen Worte.

„Ich will niemanden beschuldigen, aber ich sage Ihnen, was ich fühle. Robert Raatz hat mich unzutreffend und bösartig denunziert, um seine eigene Karriere zu befördern.“

In der Sache mochte sich Ernst wehren, aber seine Stimme hatte nichts mehr von dem kämpferischen Elan eines Dreißigjährigen. Er wirkte müde. Reuschmann, fast doppelt so alt, ließ den Blick gesenkt. Zwei Männer, die beide diesen Augenblick gerne gemisst hätten.

„Wir werden Ihren Vertrag erst zum 31. März nächsten Jahres, also zum 31.3.26, enden lassen, um Ihnen eine faire Chance zu bieten, eine neue Arbeit zu finden.“

„Also Galgenfrist!“, sagte Ernst knapp. „Anstand, würde ich sagen“, erwiderte Reuschmann. Er hatte seine Souveränität wiedergewonnen.

Ernst war zutiefst getroffen und verließ fluchtartig das Bankgebäude. Es goss in Strömen, aber er lief trotzdem zu Fuß entlang am Landwehrkanal nach Hause. Vieles ging ihm durch den Kopf. Regen im Dezember förderte dunkle Gedanken. Nein, es war kein guter Tag. Er war fertig mit der Deutschen Bank.

Was sollte jetzt aus ihm werden? Die Leere, die in ihm hochkam, war ein Gefühl, das er nie zuvor empfunden hatte. Sein Lebensinhalt war immer der Beruf. Keine Familie, keine Kinder und nun keine Aufgabe mehr, für die es sich sich zu kämpfen lohnte. Jetzt hatte er noch drei Monate ein gesichertes Einkommen, und dann?

Hallesches Tor, Prinzenstraße, Kottbusser Brücke, Landwehrkanal. Er lief und lief. Die Hände tief in den Taschen vergraben, den Blick ziellos auf den Kanal gerichtet. Plötzlich drang eine Bewegung in seine Wahrnehmung. Ein kurzer Augenblick. Nur schemenhaft glaubte er die Silhouette einer Frau erkannt zu haben. Ein kleines Aufspritzen des Wassers.

Ernst blieb abrupt stehen. Er riss sich den Mantel vom Körper und hechtete in den Kanal. Im Sprung sah er eine schwache Luftblase und die Kreise, die sie um sich zog.

Keine Schwimmbewegung, kein verzweifeltes Strampeln im Überlebenskampf. Er war sicher, dass es eine Frau war. Und sie war dabei, sich dem Sinken ihres Körpers in die Tiefe des Kanals zu ergeben. Ernst tauchte da, wo er die kleinen, wellenartig sich ausbreitenden Kreise zu sehen geglaubt hatte.

Das trübe Wasser verschleierte jede Sicht. Doch plötzlich war da ein Schatten. Das konnte sie sein! Er fasste ins dunkle Nichts und hielt ihren Kopf. Ein Griff unter die Achseln, die eigene Tauchposition geändert. Jetzt drückte er den schweren, willenlosen Körper nach oben. Er war am Rande seiner Kräfte. Es waren nur zwei, drei Meter, aber die forderten ihm alles ab.

Sekunden konnten endlos sein! Irgendwann kamen sie an die Wasseroberfläche. Aber wie sollte er die Frau an Land bringen? Die Kanalwand war glatt und steil, keine Chance, aus dem Wasser zu kommen. Sie war schlank und nicht allzu groß, aber die nasse Kleidung und die fehlende Energie in ihrem Körper machten die Aktion zu einer Tortur. Ernst schob sie zum nächsten Anlegeplateau und stemmte sie mit letzter Kraft nach oben.

Bewegungslos, aber atmend lag sie auf dem Kanalrand. Ernst war vollkommen erschöpft. Er brauchte drei, vier Versuche, um sich mit größter Mühe selbst aus dem Wasser zu ziehen. Unfähig, auch nur ein Wort hervorzubringen kroch er neben sie. Ihre Augen waren nur Zentimeter voneinander entfernt.

Sie war bei Bewusstsein, aber ihre Augen blieben geschlossen. Glatte, gepflegte Haut, kaum Fältchen um die Augen, aber zwei tiefe Furchen rechts und links der Mundwinkel. Ernst registrierte jedes Gesichtsmerkmal aus nächster Nähe. Er hätte sie auf etwa dreißig geschätzt. Die Lippen wirkten zusammengekniffen, er glaubte, ein leichtes Zittern wahrzunehmen. Das war kein Unglücksfall, das war Vorsatz, da war sich Ernst aus irgendeinem Gefühl heraus sicher.

Ernst hielt die halbentkleidete Frau im Arm. Der Regen prasselte unbarmherzig auf sie beide herab.

„Können Sie schon wieder sprechen? Wer sind Sie?“, fragte er, als er endlich im Stande war Luft zu holen.

Er wärmte sie mit seinem Körper. Von oben schüttete es aus Kübeln, sie selbst waren vom Kanalwasser völlig durchtränkt, und doch half die Körperwärme. Er spürte, wie sie sich entspannte, als er sichdicht an sie presste.

Sie antwortete nicht. Und Ernst stellte keine neue Frage. Er sah, dass ihre Finger weiß waren, von der Kälte, vom Wasser, von der Verkrampfung. Langsam richtete sie sich auf, ohne sich aus seinem Arm zu drehen. Sie winkelte ihre Beine an und presste an einer Stelle das Wasser aus dem langen Rock, den sie trug. Was mochte sie jetzt fühlen? Fühlte sie überhaupt irgendetwas oder waren das nur mechanische Bewegungen, die er da beobachtete? Regenschauer, vom kräftigen Wind fast zur Peitsche geworden, fegten über sie hinweg.

„Gertrud“, sagte sie schließlich leise. „Gertrud Dytko.“

Er nickte. „Und wo kommen Sie her, Gertrud?“, setzte er nach.

„Aus Polen“, flüsterte sie. „Mir ist so kalt.“

Sein Atem vor ihrem nassen Gesicht spendete ein wenig Wärme. Sie sah ihn regungslos an.

„Warum haben Sie das gemacht?“, insistierte er.

„Weiß nicht“, lautete die widerwillige Antwort. „Mir ist eiskalt.“ Und ihre Lippen zitterten jetzt deutlich erkennbar. Das Klappern der Zähne konnte Ernst hören. So dramatisch der Moment war, so still war es um sie herum. Gertrud Dytko hatte seine eigene Lebenskrise nach hinten geschoben. Es ging nicht mehr um ihn. Es ging um sie. Ernst litt mit.

„Gut. Nicht gut. Ich bring‘ Sie zu mir nach Hause. Das ist nicht weit, Gertrud.“

Sie standen auf. Ernst stützte sie mit dem einen Arm, mit dem anderen trug er ihren mit Wasser vollgesogenen Mantel. Über die Kottbusser Brücke zum Kottbusser Damm 103 waren es kaum mehr als zweihundert Meter.

Im Treppenhaus ließ sich ihre Spur anhand der kleinen Pfützen leicht verfolgen. Die Abdrücke von Gertruds nackten Füßen wirkten in dieser Jahreszeit zumindest ungewöhnlich.

Es stand nicht viel in Ernsts Wohnung. Er war gerade dabei, aus der feinen Gegend im Grunewald zurück nach Neukölln zu ziehen. Hier kam er her. Hier war die Miete bezahlbar. Auch mit einem verlängerten Vertrag bei der Deutschen Bank wäre der Grunewald zu teuer für ihn geworden.

Ernst reichte Gertrud ein Handtuch. „Es ist so düster draußen in der Welt. Komm, ich bin Ernst, Gertrud. Lass uns mit einem Schnaps ein bisschen Licht ins Zimmer holen! Und nimm meine Bettdecke, um dich zu wärmen.“

Gertrud saß auf der Bettkante und blickte ihn dankbar an. Sie sagte immer noch kein Wort.

„Heute wird es nicht mehr hell werden“, redete Ernst vor sich hin. „Mir ist es vorgekommen, als ob es heute überhaupt nie hell gewesen ist. Und wenn ich dich so sehe ...“

„Stimmt“, bestätigte Gertrud plötzlich.

Dieses eine Wort gab ihm die Hoffnung zurück. Sie nahm seine Hilfe an. Sie ließ sich wieder auf das Leben ein. Er sah zu ihr hin, wie sie, jetzt ohne den triefenden Rock, an dem großen Handtuch herumnestelte, um nicht mit bloßen Knien vor ihm zu sitzen. Es war ein ganz leises Zucken in den Mundwinkeln, das er zu bemerken glaubte. Sie hatte die Situation noch längst nicht unter Kontrolle. Sich von der Welt zu verabschieden geht schneller, als wieder ins Leben zurückzukehren, dachte er für einen Augenblick, um dann den Gedanken wieder ganz und gar zu verwerfen.

Seine Stimme war gedämpft und behutsam, als Ernst ihr vorschlug, ihm ihre Geschichte zu erzählen. Vielleicht hatte er damit gerechnet, sie würde sofort ablehnen. Aber sie tat es nicht, sie zögerte.

Er bemerkte ihre Unsicherheit. Sie müsse ja nicht alleine reden. Er bot ihr an, ebenfalls seine Geschichte zu erzählen. Und wenn es für sie leichter wäre, sei er auch bereit anzufangen.

„Du zuerst“, sagte sie und robbte zu ihm. Bis zum schmalen, zerbrechlich wirkenden Kinn in seine Decke gewickelt lag sie neben ihm. Ihr Gesicht war ihm zugewandt. Ihre Wangen sahen hager aus, fast eingefallen, aber ihre Lippen erschienen Ernst ebenmäßig und wohlgeformt. Die Augenhöhlen dagegen waren dunkel, wie von schwarzer Schminke verschmiert.

Eigenartig, ging es Ernst durch den Kopf. Hatte sie sich zum Sterben schön gemacht? Wusste Gertrud beim Schminken noch gar nicht, dass sie ihrem Leben ein paar Stunden später ein Ende zu setzen versuchen würde? Oder war sie noch unsicher gewesen, ob sie es tun sollte?

Er schlüpfte aus den vollgesogenen Schuhen, streifte die Socken ab und riss sich das klatschnasse Hemd vom Leib. Gertrud drehte den Kopf zur Wand, und einen Moment musste Ernst lächeln, weil sie auf einmal so schamhaft wirkte. Er zog ein weiteres Handtuch aus dem kleinen Schränkchen in der Ecke und fing an, sich trocken zu reiben.

„Ich heiße Ernst Schmidt“, begann er, „und bin in Rixdorf geboren. Das ist eines dieser Dörfer, die mittlerweile zu Groß-Berlin vereinigt worden sind. Ich war im Krieg an der Westfront, habe eine Banklehre gemacht und war bis heute bei der Deutschen Bank beschäftigt.“

„Und du bist es nicht mehr?“, kam es unter der Decke hervor.

Ernst beschrieb sein Berufsleid mit allen Facetten. Er erzählte vom Buhlen um Beförderung, vom Konkurrenzkampf, vom Vorwurf, er habe pädophile Neigungen, und er hob hervor, dass es dafür gar keine Belege gebe. Er machte seiner Enttäuschung Luft, dass dieser Mangel offenbar gar kein Mangel war, sondern dass der unbewiesene Verdacht schon ausreichte, um ihm nicht mehr den Vertrag zu verlängern. Alle dreckigen Register hätte sein Vorgesetzter gezogen.

Gertrud kam unter der Decke hervor und strich sich die immer noch nassen Haare aus der Stirn. „Was meinst du mit „dreckigen Registern“?“

Nun beschrieb er, wie offensichtlich die Begegnungen mit zwei jungen Mädchen beobachtet worden waren und in eindeutiger Weise zu seinem Nachteil ausgelegt wurden. Die Beschreibung geriet zur Verteidungsrede.

Gertrud zeigte keine Regung. Oder doch? Eine Augenbraue ging nach oben. Ernst sah sie an. „Langweile ich dich?“, fragte er.

Sie setzte sich aufrecht, zog ihre Beine unter der Decke zu sich heran und schloss die Augen. Diese Körperhaltung kannte er jetzt schon bei ihr. Mit dem nach hinten gestrichenen Haar und den beiden Furchen zwischen Nase und Mund sah sie fast hart aus. Er schwieg. Eine Minute, zwei oder drei? Sie sah nicht aus, als würde sie sich gleich freundlich äußern. Endlich schaute sie ihm ins Gesicht.

„Ich weiß nicht, ob ich ausgerechnet jetzt darüber reden will. Irgendetwas ...“ Sie stockte.

„Was ist?“ „Irgendetwas klingt nach Beschönigung“, sagte sie.

„Neiiiin!“, brüllte er sie unvermittelt an. Jähzornig feuerte er sein Schnapsglas in die von Gertrud abgewandte Ecke. Es knallte gegen das kleine Schränkchen und zersprang in tausend Scherben. Gertrud verkroch sich instinktiv tiefer in ihrer Bettdecke.

„Immer nur Druck, immer nur Anklage, immer nur Zweifel an mir! Das halte ich nicht aus. Niemand hält das aus.“ Ernsts Stimme war schrill und gepresst, er schrie fast. „Nichts, nichts! Ich hab‘ den Mädchen doch nur den Weg gezeigt und das Geld gewechselt. Ich war freundlich. Freundlich war ich.“

Gertrud sagte nichts mehr. Ernst starrte auf die Scherben. Es war kein Licht im Zimmer. Nein, heute würde es nicht mehr hell werden.

Leere. Schweigen. Stille.

Und plötzlich begann sie ihre Geschichte offenzu-legen. Sie erzählte vom späten Nachhausekommen, vom Türaufschließen, von fünf blonden Burschen, die vor der Haustür plötzlich um sie herum gewesen waren. Wochen war es schon her und doch so gegenwärtig. Alle Jungs waren betrunken und scheuten vor Gewalt nicht zurück. Sie beschrieb, wie sie ins Haus gedrängt wurde, wie sie ihr den Wohnungsschlüssel entrissen, wie sie ihre Wohnung verwüsteten und sie auf den Boden warfen. Sie kippten ihre Tasche aus und fanden ihren Ausweis. Eine Polackin, hätten sie immer wieder gebrüllt, sie festgehalten, sich auf sie geworfen und sie vergewaltigt und missbraucht. Noch immer erinnere sie ihren widerlichen Mundgeruch und die nach Schnaps stinkende Kleidung.

Es sei ihr wie Stunden vorgekommen, bis die Männer endlich volltrunken erschöpft von ihr abgelassen hätten und grölend abgezogen seien. Sie würgte an dieser Stelle. Immer noch. Wochen danach.

„Schrecklich, ganz schrecklich“, sagte Ernst entsetzt und fühlte mit ihr. Vorsichtig legte er seine Hand auf ihre. Vorsichtig war auch seine Formulierung, als er fragte, warum sie jetzt in den Kanal gesprungen sei. Warum erst Wochen danach?

„Weil ich jetzt weiß, dass ich schwanger bin“, sagte Gertrud kurz und knapp.

Er erkundigte sich nach der Anzeige, aber zur Polizei war sie nie gegangen. Warum auch, in einem Klima, in dem das Opfer am liebsten selbst für schuldig erklärt wurde. Die Aussage einer Frau gegen fünf Männer. Wem hätte man geglaubt?

Ernst blickte zu Boden. Dann fragte er: „Du weißt gar nicht, wer der Vater ist, oder?“ Im gleichen Moment hätte er sich wegen der dummen Frage ohrfeigen können. Sie konnte es ja nicht wissen..

Und sie antwortete auch nicht. Wieder herrschte minutenlanges Schweigen, bis Gertrud die Stille unterbrach.

„Mich hat diese eine Nacht kaputt gemacht. Aber du bist offenbar im Augenblick auch nicht gerade auf der Sonnenseite. Immerhin, du hast mir geholfen zu erkennen, dass ich nicht zwei Leben zerstören darf. Ich habe mit meinem Kind unterm Herzen eine zweite Chance.“

Ernst stand auf, um Wasser für den Tee aufzusetzen. Es fror ihn erbärmlich. „Du meinst, du fühlst Verantwortung für dein Kind?“

„Ja“, sagte Gertrud.

Er ging zum Fenster und schaute hinaus in die Trübnis. Draußen auf dem Kottbusser Damm brannten ein paar Gaslaternen, nur wenige Menschen waren am frühen Abend unterwegs. Ernst beobachtete sie eine Weile und drehte sich dann zu Gertrud um.

„Was ist das, Verantwortung? Ich hab‘ das eben nur so daher geredet. Ich hab‘ keine Kinder und vermutlich werde ich auch nie welche haben. Was ist für dich Verantwortung? Ernährung und Bildung und Werdegang sicherstellen, damit das Kind ein guter Pole oder eine gute Polin wird und das Land in einem eventuellen Krieg gegen böse Feinde verteidigt? Oder was?“ Ernst redete sich in Rage.

Gertrud hob den Kopf. Ihr Blick verriet Ratlosigkeit. Eben noch hatte dieser Mann sie einfühlsam nicht nur physisch wieder ins Leben zurückgeholt. Und jetzt, da sie endlich, endlich spürte, wie ein zartes Muttergefühl in ihr aufkeimte, trat er plötzlich dagegen. Ein Zyniker! An wen war sie nun schon wieder geraten?

Eine gespaltene Persönlichkeit! Gut und böse, je nach Tageszeit.

„Du beschissener, dreckiger Egomane!“, schrie sie ihn unvermittelt an. „Du bist ja ein noch viel größeres Schwein! Du ziehst mich aus dem Wasser und drückst mich wieder runter. Und wenn ich noch ‘mal zum Luftholen komme, dann streichelst du mich vermutlich wieder mit Worten und was kommt dann? Merkst du überhaupt, welches widerliche Spiel du mit mir spielst? Mir wird übel in deiner Nähe!“

Als ob er durch sie hindurch sehen würde. Seine Augen waren leer, sein Gesicht bleich. Kein Wort. Ernst brach zusammen. Er sackte auf den einzigen Stuhl im Raum, mit vollem Gewicht. Der Stuhl barst, Ernst stürzte zu Boden. Sein Kopf knallte an das Fenstersims. Eine Platzwunde am Hinterkopf färbte sich rot. Gertrud blieb regungslos.

Es tropfte. Benommen riss Ernst den linken Hemdärmel auf und versuchte mit dem Stoff, das Blut zu stoppen. Seine Sinne sortierten sich. Als ob der Sturz die Dinge wieder zurechtgerückt hätte.

Mühsam kam er auf die Beine. Er war ohne Groll, er wirkte nachdenklich, sein Mund war nur noch ein Strich. „Wäre es leichter für dich, wenn du die Verantwortung für das Kind nicht allein tragen müsstest?“, fragte er.

„Was meinst du damit?“ Sie klang unverbindlich, fast abweisend. Unverständnis lag in ihrem Blick.

„Ich frag‘ jetzt ‘mal ganz vorsichtig, was wäre, wenn du mich als Vater deines Kindes eintragen ließest?“

„Warum sollte ich das tun?“, fragte sie zurück.

Er wollte helfen, die Erinnerung an das Grauen nicht immer wieder hochkommen zu lassen, sobald sie ihr Kind auch nur ansah. Er wollte es ihr leichter machen, statt mit dem Grauen sollte sie die Geburt mit der Rettung verknüpfen.

Ihm war klar, dass es heute für Gertrud trotz der Rettung kein schöner Tag war. Aber sie war zurückgekommen ins Leben. Der Tag der Rückkehr würde leichter mit einem kleinen Licht am Ende des Tunnels zu ertragen sein, dachte er.

Und er ging noch weiter. Er bot ihr an, sie finanziell in seinen Möglichkeiten zu unterstützen. Wie ein Vater, der von seiner Familie getrennt lebte.

„Warum solltest du das tun?“ Gertrud guckte immer noch ratlos, während sie ihre Frage noch einmal wiederholte.

Und sie hatte ja recht. Wie konnte er erklären, dass jemand, der erst vor vor ein paar Stunden zufällig zum Lebensretter geworden war, zusätzlich dauerhafte Alimente anbot, ohne irgendeine Verpflichtung dafür zu haben.

Ernsts Überlegungen gingen anders. Er sah plötzlich in seiner Tristesse die Gelegenheit, Sinn und Zweck in sein Leben zu bringen. Je derber sie ihn beschimpft hatte, desto fester wuchs in ihm die Überzeugung, Verantwortung übernehmen zu wollen. Eine schicksalhafte Begegnung war das allemal. Aber vielleicht war sie auch existentiell und überlebenswichtig für ihn.

„Vielleicht erfahre ich ab und zu etwas über euch und kann mich mitfreuen oder die Sorgen mit euch teilen. Gertrud, findest du nicht auch, dass es eine klitzekleine Chance wäre, die Dunkelheit des heutigen Tages mit ein wenig Sonne zu fluten?“

Er reichte ihr eine Tasse Tee und bot ihr an, diesen mit Schnaps zu verlängern.

„Bitte nicht!“, lächelte sie, zum ersten Mal seit er ihr begegnet war, und hielt schützend eine Hand über die Tasse. „Schwanger“, erklärte sie, „unser Kind!“

Gertrud blieb über Nacht. Sie schwärmte von Polen und von ihrem Heimatstädtchen Krosno, das irgendwo in der Nähe von Krakau im Süden des Landes lag. Sie redete fast ohne Unterlass, während sie auf dem Bett in seinem Arm lag.

Es wurde schon hell, als beide einschliefen. Ernst wachte irgendwann am Vormittag wieder auf. Gertrud war fort. Das Handtuch hatte sie feinsäuberlich aufgehängt. Das einzige, was sie zurückgelassen hatte, war ein kleines Stück Papier, das sie unter die Schnapsflasche geklemmt hatte. Vier kurze Sätze hatte sie darauf geschrieben.

„Ja, ich möchte, dass du der Vater bist. Ich bin jetzt schon auf dem Weg nach Polen. Such mich nicht. Ich werde dich finden.“

2.

Das Motz war ein Gasthaus im Berliner Stadtteil Schöneberg und lag in der Motzstraße. Der Name war also nicht so ganz originell. Eingeladen hatte Otto von Hassel-Manstein, ein Diplomat des Auswärtigen Amtes. Er war gegenwärtig Legationssekretär der deutschen Botschaft in der norwegischen Hauptstadt Kristiania. Sein adliger Freund war der brandenburgische Baron Eckhard von Schlangen. Und es gab noch einen Dritten in der Runde. Anton Matera, ein österreichischer Gutsbesitzer, gehörte ebenfalls zu dem kleinen Männerbund. Die Herren hatten schon längst ihre Plätze eingenommen, als Robert Raatz in dem Lokal erschien.

„Mein lieber Robert, zu spät, aber ich bin sicher, Sie haben eine vortreffliche Entschuldigung parat. Seien Sie herzlich willkommen!“

Otto von Hassel-Manstein hatte sich erhoben. Die Geste war dem Ankömmling zugewandt, der Händedruck nicht besonders kräftig, der Blick freundlich. Robert Raatz aber wirkte wenig beeindruckt.

„Habe lange überlegt, ob ich heute eine Bereicherung für den Abend sein kann und mit meinem Kommen wahrscheinlich die falsche Entscheidung getroffen. Oder deute ich den Zungenschlag ihrer Begrüßung falsch, mein lieber Otto?“, entgegnete Raatz.

„Ich denke, Pünktlichkeit ist eine deutsche Tugend, die wir nicht achtlos wegwerfen sollten. Nehmen Sie gerne Platz, Raatz!“

„Wahrscheinlich hat ihm eine hübsche Jüdin die Uhr verstellt“, schaltete sich lachend Matera ein.

„Ich dachte immer, nur Juden seien bei Ihnen in Verruf, mein lieber Anton. Aber hübsche Jüdinnen sind es wohl offenbar auch.“

„Ach, Robert, treiben Sie‘s von mir aus so oft Sie wollen mit Ihren Judenfreundinnen, bevor Hitler eines Tages nicht nur Ihrem, sondern jeglichem Judenverkehr einen Riegel vorschieben wird. Nur lassen Sie deswegen nicht Ihre Skatrunde warten!“

„Klingt ja, als ob der Riegel nicht schnell genug ...“, wollte Raatz gerade ansetzen. Da rief Otto, der Di-plomat, den Wirt zu sich. „Hans, warum muss dein Wein immer so sauer sein?“„Je jünger die Burschen, desto strammer die Mägen!“, sagte Hans. „Desto weicher die Brägen!“, rief Baron von Schlangen.

Matera und von Schlangen lachten. Es war laut im Lokal. Die Tische waren wie Abteile angeordnet. An den Längsseiten des Raumes standen jeweils Holzbänke Rücken an Rücken, so dass sich das nächste Abteil direkt anschloss. Die zahllosen Hintern, die hier Platz genommen hatten, hatten die Sitzflächen ausgehöhlt und abgewetzt. Bei Otto und Robert Raatz hatte der kleine Scherz die Miene nicht aufgehellt.

„Achtzehn!“, eröffnete Otto die Skatrunde, und es klang fast streng. Eckhard von Schlangen hatte gegeben und setzte aus. Raatz bekam das Spiel und entschied sich für Kreuz. Matera gab Contra, und damit war klar, das würde kein leichtes Spielchen zur Einstimmung werden.

„Jetzt mal im Ernst, Ihre Verspätung hat doch einen Grund. Das passt doch sonst gar nicht zu Ihnen.“

„Lassen Sie es gut sein, mein Freund“, antwortete Raatz. „Sie wissen, Dr. Reuschmann ist mein Vorgesetzter, der Herr aller Werdegänge bei der Deutschen Bank. Wenn ich die Karriereleiter aufsteigen will, muss ich schon ein bisschen nachhelfen.“

„Und wie helfen Sie da nach?“, beharrte Matera. „Machen Sie Sonderschichten? Schleimen Sie um ihn herum? Oder denunzieren Sie andere Mitarbeiter?

„So würde ich es nicht nennen, vielleicht eher Warnung vor persönlichen Schwächen im Mitarbeiter-umfeld“, erwiderte Raatz mit einem verkrampften Lächeln.

„Also anschwärzen und denunzieren!“ Für Matera war die Sache klar.

„Mein Gott, dieser Ernst Schmidt hat kleine Mädchen angesprochen und ich hab‘s gesehen“, brach es aus Robert Raatz heraus.

„Ist er den Kindern zu nahe gekommen?“ „Das weiß ich nicht.“

„Und das reicht für Sie, um zum Vorgesetzten zu rennen und die eigene Karriere zu befördern?“, schaltete sich jetzt auch Baron von Schlangen ein.

„Bei jemandem wie Dr. Reuschmann schon“, lachte der Bankier und blickte selbstzufrieden in die Runde.

„Reuschmann ist ein alter Bekannter von mir. Werde morgen mal telefonieren. Ein bisschen Klarheit in die Sache bringen“, sagte Matera fast beiläufig.

Natürlich erkannte Raatz schlagartig das Problem. Entweder er räumte jetzt ein, übers Ziel hinausgeschossen zu sein, oder er beharrte darauf, in guter Absicht seine intime Information weitergegeben zu haben, auch wenn sie nur eine oberflächliche Beobachtung gewesen war. In jedem Fall hatte er sich in eine unangenehme Situation manövriert.

Am Ende des Wortwechsels spielte Raatz sein Kreuz mit nur zwei Farb-Trümpfen und vier Buben und gewann. Materas vier Kreuzkarten in der Hand blieben folgenlos.

„Raatz, Sie sind ein Zocker!“, resümierte der Österreicher.

„Wer ist hier kein Zocker in dieser Runde?“, entgegnete Robert Raatz.

Der Wirt brachte eine weitere Lage. Die Stimmung wurde weniger angespannt. Und auf die Frage, wer dieser Ernst Schmidt eigentlich sei, wusste Raatz Erstaunliches zu berichten.

Schmidt hatte 1915/16 wie Adolf Hitler an der West-front gedient, an einem Stützpunkt, der unweit von Hitlers Lager gelegen war. Es gab Gerüchte, der Melder Hitler verbrächte die Nächte gemeinsam mit einem anderen Melder im Lagerzelt und die beiden seien ein Paar. Keiner wusste Genaues, aber je länger die Berichte kursierten, desto manifester wurden sie. Das Verzwickte war, dass der vermutete Liebhaber ebenfalls Ernst Schmidt hieß. Mehrfach wurde der Berliner Ernst Schmidt, den Raatz der pädophilen Neigung verdächtigte, auf die Namensgleichheit angesprochen oder sogar für den intimen Hitler-Freund gehalten.

Hitler selbst hatte nicht aktiv zu den Gerüchten beigetragen, er hatte sie aber auch nicht entkräftet. Nach dem, was Ernst Schmidt Raatz berichtet hatte, hätten die anderen Soldaten Adolf Hitler als wenig muskulös, weich in der Bewegung, viel über Kunst redend und früh mit seinem Lagerpartner zu Bett gehend beschrieben. Der wiederum habe Hitler geradezu aufopfernd bei einer leichten Verletzung gepflegt. Das waren alles keine Indizien, aber eben auch keine Gegenargumente gegen die brodelnden Gerüchte.

„Für mich ist dieser Hitler ein Weichei“, war Eckhard von Schlangens erste Reaktion, als Robert Raatz seine Geschichte beendet hatte. Otto hingegen interessierten gar nicht die homoerotischen Andeutungen als vielmehr die Tatsache, dass Ernst Schmidt Raatz gegenüber seine persönliche Berührung mit der Geschichte offenbart hatte.

„Er hat sich Ihnen geöffnet und Sie haben ihn trotzdem vor die Tür gesetzt“, sinnierte der Diplomat. „Wenn der Pädophilie-Vorwurf ungerechtfertigt sein sollte, und Sie wissen ja eigentlich nichts, ist der Rauswurf für ihn vermutlich doppelt grausam.“

Raatz blieb die Antwort schuldig. Er stand auf und verließ das Lokal.

Die drei Anderen blieben etwas überrascht zurück. Otto schüttelte den Kopf und packte die Karten ein. Ihm war die Lust vergangen. Er orderte die Rechnung und die kleine Runde löste sich auf.

Eckhard von Schlangen und Otto standen wenig später gemeinsam auf dem Gehweg vor dem Motz. Das sollte der Abend noch nicht gewesen sein, argumentierte Eckhard, mühte sich und war schließlich erfolgreich, Otto für einen Abstecher ins Berliner Nachtleben zu überreden.

Sie nahmen die Straßenbahn vom Nollendorffplatz zum Kurfüstendamm. In fünf Minuten sollte die Bahn kommen. Während sie an der Haltestelle warteten, war noch einmal Ernst Schmidt ihr Thema. Beiden erschien der Mann irgendwie interessant und das Vorgehen von Robert Raatz zu hart. Otto nannte es sogar unanständig.

Im Gang der Straßenbahn lehnte ein alter Mann mit zerschlissenem Anzug und verbeultem Zylinder betrunken über seinem Leierkasten. Irgendwie war es ihm trotz seines desolaten Zustands gelungen, das Instrument in die Tram zu hieven. Der ganze Wagon stank nach Alkohol und Urin. Unter dem Leierkasten hatte sich schon eine Pfütze gebildet.

In der langen Sitzreihe unter den Straßenbahnfenstern war ein schmächtiger, junger Mann damit beschäftigt, seine Lippen mit einem knallroten Stift nachzumalen. Zwei breitschultrige, kahlgeschorene Typen setzten sich rechts und links neben ihn, hakten ihn unter und rammten ihre Ellbögen in seine Nieren. Wortlos. Zeitgleich stießen sie von beiden Seiten ihre Schädel gegen seinen Kopf. Die Haut des Traktierten platzte an Schläfe und Ohren auf. Das Blut und der Lippenstift hatten fast dieselbe Farbe. Der junge Mann sackte zusammen.

Otto und Eckhard wandten sich ab. Der alte Mann hatte nichts mitbekommen. Niemand half. Die beiden Kraftpakete stiegen an der nächsten Haltestelle aus, ohne den Verletzten eines weiteren Blickes zu würdigen. Noch war der Abend nicht fröhlicher geworden.

Das legendäre Cafe Größenwahn lag an der Kreuzung Kurfürstendamm Ecke Joachimsthaler Straße im ersten Stock.

Es war das vielleicht bekannteste Kabarett-Etablissement Berlins in den frühen Zwanziger Jahren. Wirklich politisch-bissig und anspruchsvoll waren die Programme allerdings nur selten. Hier kam vor allem hin, wer kurz nach Mitternacht Spaß an frivol-schlüpfrigen Chansons hatte.

Die Gäste saßen an kleinen Tischen, auf denen vom Zigarettenqualm vergilbte Schirmlämpchen brannten. Und auch wenn sie leuchteten, den dunkelrot tapezierten Raum heller machten sie kaum.

Frei waren nur noch Plätze in der ersten Reihe. Sie ließen sich auf den durchgesessenen Sesseln nieder und innerhalb von Sekundenbruchteilen saß die Chansonette des Größenwahns auf Ottos Schoß. Von einem Moment zum nächsten war die geballte Weiblichkeit dieser kleinen, blonden Frau für Otto ganz nahe. Ihre ausgeprägten Hüften und ihr üppiger Busen wurden nur zum Teil von einem engen Kleid verhüllt. Ihr roter Kussmund lächelte ihm entgegen.

„Was ist denn deine Profession, mein Süßer?“, flötete sie für mindestens das halbe Lokal hörbar. Otto, ein wenig aus dem Takt geraten, murmelte etwas von Botschaft. Die pralle Schönheit warf ihren Kopf in den Nacken und schmiegte sich an Ottos Schulter.

„Wir haben einen leibhaftigen Botschafter!“, posaunte sie ins Publikum. Ihre Altstimme klang ein bisschen dreckig. Und als sie ihr tief ausgeschnittenes Dekolleté zu ihm drehte und ihm zuhauchte, sie habe da ein Lied für ihn, da errötete Otto.

Die beiden Damen am Nachbartisch hatten ihre Freude an der Szenerie. Sie lächelten nicht nur, sondern waren sichtlich amüsiert. Beide waren brünett, hatten leicht mandelförmige Augen, strahlend weiße Zähne und eine ähnliche Mundform. Sie könnten verwandt sein, dachte Eckhard. Die Größere der beiden, zumindest wirkte es im Sitzen so, warf Otto und Eckhard einen Handkuss zu und rief: „Immerhin hat die Botschaftsgattin Sie allein hierher gelassen.“

Die jungen Frauen hoben ihre Sektgläser und prosteten den Herren zu. Ottos Rot verdunkelte sich noch ein wenig mehr, als er zugab: „Es gibt, ehrlich gesagt, gar keine Gattin“, und er schaute fast wie ertappt nach unten.

„Oh“, spielte die Kleinere der beiden die Mitfühlende, „das ist natürlich schade. Zu schüchtern für die Ehe! Da müssen wir wohl morgen zu ach, Frieda, wie hieß er noch mal, der junge Mann? Genau, zu Exzellenz von Braun gehen. Da könnten unsere Chancen größer sein.“ Das Grinsen der Kleineren war spitzbübisch, als hätte sie die Exzellenz von Braun erst soeben erfunden. Kokett brachte sie ihre welligen, nackenlangen Haare mit einer kleinen, eleganten Kopfbewegung ins Schwingen. Aber auch Eckhard beherrschte das Metier der kleinen Unterhaltung. „Dann sind Sie also heute Abend noch für uns frei“, säuselte er zurück.

„Vielen Dank, meine Herren!“, sagte die Größere, die offenbar Frieda hieß. „Aber ich würde ungern auf meinen kompletten Schlaf verzichten. Der Wecker klingelt in aller Frühe. Ich glaube, es ist ist wirklich sehr großzügig, wenn ich Ihnen schweren Herzens meine kleine Schwester für eine gewiss noch sehr unterhaltsame Plauderei überlasse.“

Sie stand auf, warf den beiden Männern abermals einen Handkuss zu, nickte kurz zu ihrer Begleitung und verschwand in der Tiefe des Raumes.

Otto und Eckhard schoben einen weiteren Sessel an ihren Tisch und baten die kleine Schwester zu sich herüber.

„Wir würden uns gerne vorstellen“, nahm Otto das Wort. „Mein charmanter Begleiter ist Baron Eckhard von Schlangen. Ich bin Otto von Hassel-Manstein, Legationssekretär an der Deutschen Botschaft in Kristiania und gegenwärtig auf Heimatbesuch.“

Die kleine Pause in Ottos Vortrag, die dieser zum Luftholen brauchte, nutzte Eckhard zum neuerlichen Wiedereinstieg in die Unterhaltung.

„Würden Sie uns Ihren Namen verraten?“ „Hartmann. Ida Hartmann ist mein Name.“

„Angenehm“, antwortete Eckhard. „Und da wir Sie mit dem kleinen Sessel in unsere Fänge genommen haben, würde ich Ihre Anspielung von vorhin gerne zurückgeben. Was macht denn der Gatte gerade, wenn er die Frau den ganzen Abend über in der Obhut der Schwägerin weiß?“

„Das kann ich schwer sagen. Er backt vermutlich kleine Brötchen.“ „Ist er im Wertpapier oder Aktiengeschäft engagiert?“

Ida sah in die fragenden Gesichter der beiden Männer. Sie machte eine kurze Redepause und dann erzählte sie, dass ihr Mann Bäcker sei und nach zehn kinderlosen Ehejahren Europa mit dem Schiff nach Amerika verlassen habe. Rasch wechselten Otto und Eckhard die Tonlage.

Mitgefühl lag jetzt in ihren Stimmen. Aber Ida ließ mit ihren Antworten keinen Zweifel, dass ihre Gedanken längst nicht mehr bei ihrem Bäcker waren.

„Wovon leben Sie denn, Ida? Wie schlagen Sie sich durch?“, fragte Eckhard.

Ida sah ihn an. „Jetzt frage ich mal, wie ist das, wenn so ein Vulkan wie die aufreizende Chansonette auf einen zustürmt? Wären Sie da eben am liebsten geflüchtet?“

Sie hatte sich Otto zugewandt, der schon wieder mit einer Hitzewallung kämpfte, die ihm die Röte ins Gesicht trieb. Es war offensichtlich, dass er nach Worten rang. Eckhard sprang in die Bresche.“Das machen Sie blendend, Ida. Aus der Defensive in die Offensive.“

„Es interessiert mich wirklich“, beharrte Ida. Eckhard nickte verständnisvoll mit dem Kopf, um Ida dann mit dem Argument abzublocken, sie sollten Otto lieber die Luft zum Atmen belassen. Die Unterhaltung geriet ins Stocken. Schließlich hatte sich Otto wieder gefasst und fragte, ob Ida eine geborene Berlinerin sei.

„Von wo stammen Sie denn?“, kam die prompte Rückfrage. Und wieder ergriff Eckhard das Wort, obwohl er gar nicht angesprochen war. Er besitze ein kleines Anwesen in der Nähe von Cottbus und genieße seine Aufenthalte dort, um wieder Kraft zu tanken.

„Was machen Sie so Anstrengendes?“, fragte Ida.

Und nun war es an Otto zu beschreiben, dass Eckhard als preußischer Offizier nicht allzu oft sein Herrenhaus besuchte, sondern mehr in militärischen Lagezentren zu Hause war.

„Aber wenn ich für ein paar Tage daheim bin, würde ich mich freuen, wenn Sie meinem Gut und mir einen Besuch abstatteten“, lud Eckhard Ida ein. Unverblümt und direkt.

„Ich kenne Sie doch gar nicht“, sagte sie. „Wenn ich meiner Schwester erzähle, dass ich mich auf den Weg machen möchte, um einen preußischen Offizier in seinem Schlösschen oder Herrenhaus auf dem Land zu besuchen, da weiß ich, was sie sagen wird. Sie wird mir dringend abraten.“

„Wie gesagt, das Angebot steht.“ Eckhard lächelte Ida zu. Otto saß wortlos daneben.

Auf der Bühne wurde jetzt eine Tanznummer geboten. Cancan. Röcke und Beine flogen hoch. Otto und Eckhard sagten nichts mehr, sie waren abgelenkt. Und auch Ida war von der Musik und vom Farbenrausch der Kostüme gefangen.

3.

Es war grau und nässlich, aber Ernst schwitzte.

Mehr als fünfzehn Kilometer musste er sein Hab und Gut durch Berlin transportieren, um die restlichen Utensilien aus dem Untermieter-Zimmer im feinen Stadtteil Grunewald bis in die Neuköllner Kleinwoh-nung zu verfrachten. Nicht seine Entlassung bei der Deutschen Bank hatte den Wohnungswechsel ausgelöst, sondern die Daumenschrauben der wachsenden Inflation, die zu greifen begannen. Auch wenn er seine Arbeit behalten hätte, die Herberge in der aufwändig renovierten Villa im Grünen wäre zu teuer geworden. Deswegen hatte er der Bank auch schon seine neue Adresse mitgeteilt. Jetzt, aus der Sicht des Entlassenen, wäre das gar nicht notwendig gewesen.

Ernst hatte seinen Umzug auf einen Samstag ge-legt, um den Sonntag zum Einräumen des neuen und zum Saubermachen des alten Zimmers zu nutzen. Er zog seine Karre durch Steglitz, Schöneberg und Kreuzberg, vorbei an vielen Menschen, die in langen Warteschlangen nach Brot, Butter, Käse oder anderen Lebensmitteln anstanden. An den Straßenecken sah er Berliner, die die neueste Tageszeitung studierten und sie dann an den nächsten, schon Wartenden weiterreichten. Die Menschen rücken zusammen, wenn der Gürtel enger geschnallt werden muss, dachte Ernst. Fast wäre ein Lächeln über sein Gesicht gehuscht.

Aber im selben Moment riss ihm jemand den Kopf nach hinten, und er spürte das Messer an seinem Hals. Der Kopf des Angreifers war direkt neben seinem Ohr. Schneller Atem, ätzender Mundgeruch.

„Keinen Mucks! Was ist in Deiner Karre drin?“, fragte eine nervös keuchende Stimme. „Mach die Plane hoch, los, mach schon!“

Das Messer an Ernsts Hals zitterte, weil der Mann seine Finger nicht unter Kontrolle hatte. Ernst wand seinen Kopf, um Luft zu bekommen. Er stöhnte. Er verzog angespannt sein Gesicht zur Grimasse. Er wehrte sich nicht. Er versuchte seine Hand schützend zum Hals zu reißen, aber zu fest hatte sie sich in den Griff seiner Karre gekrampft.

„Gold. Goldmünzen. Goldmünzen. Nimm‘s hoch!“ presste Ernst mühsam heraus.

Das Messer blieb an seinem Hals. Der Druck ließ nicht nach. Täter und Opfer wirkten gleichermaßen angespannt. Keiner von beiden schien den Augenblick unter Kontrolle zu haben.

„Glaub‘ dir nicht“, sagte die Stimme. „Wenn du mich verarschst, ist die Kehle durch!“

„Geld, Gold, nimm es, alles!“, wiederholte Ernst. Die Worte liefen nur noch wie Speicheltropfen aus sei-nem Mund. Kaum zu verstehen. Noch hielt Ernst den Bügel seiner Karre fest. Kein Passant hatte Notiz von dem Überfall genommen. Der Angreifer riss an Ernsts Hals hin und her, um der Ernsthaftigkeit seines Tuns Nachdruck zu verleihen.

Das war gar nicht nötig. Ernst wusste allzu gut, was die Stunde geschlagen hatte.

„Mach schon!“ Jetzt kam es nur noch gespuckt aus Ernst heraus. Das Opfer sagte dem Täter, was er tun sollte. Und er tat‘s. Der Mann lockerte seinen Griff, schob sich an Ernst vorbei und verlor ihn beim Bücken, um nach dem Inhalt der Karre zu schauen, für eine Zehntelsekunde aus dem Blick.

Ernst erkannte die Chance. Sein blitzschneller Handkantenschlag ließ den Fremden mit der räuberischen Absicht zusammensacken. Er stürzte mit dem Oberkörper auf die Plane. Das Messer fiel zu Boden. Ernst riss ihn wieder hoch und warf ihn mit aller Gewalt auf die Pflastersteine. Das Gesicht des Mannes knallte ungeschützt auf den Gehweg. Ernst trat mit seinen klobigen Stiefeln in den Schritt, in die Nieren, auf den Rücken, auf den Kopf. Er hörte nicht auf.

Noch einmal drehte er den Mann herum und schlug mit der Faust in sein Gesicht. Die Lippen platzten, das Nasenbein knirschte. Überall schoss das Blut heraus. Kein Zucken mehr, kein Laut.

Ernst zog sein Hemd glatt und setzte seinen Weg mit der Karre fort. Was das Ausmaß seiner Gegenwehr mit dem Täter gemacht hatte, würdigte er keines weiteren Blickes.

Es dauerte fast einen halben Tag, bis Ernst am Kottbusser Damm ankam. Er begann, die einzelnen Möbelteile in die neue Wohnung hochzutragen. Sie sollten die noch so spärliche Einrichtung vervollständigen. Die Wohnung lag im dritten Stock. Eine Etage unter ihm wohnte Julchen mit ihrer Mutter. Sie war elf Jahre alt, blond und hatte blaue Augen. Sattessen konnte sich in ihrer Familie niemand. Ihr Gesicht wirkte eingefallen, aber dadurch waren die Wangenknochen besonders markant. Ernst fiel das auf.

Er schleppte die Einzelteile seiner Anrichte nach oben, die schwere Tischplatte, die Kommode für Garderobe und Bettwäsche, Töpfe und andere Haushalts-utensilien.

„Wenn Se ‘mal een kleenen Schluck Muckefuck nehm‘ woll‘n, steht uff‘m Küchentisch, ja?“, rief einerseits fragend, anderseits fast herrisch klingend eine Stimme aus der Wohnung unter ihm.

„Vielen Dank“, antwortete Ernst, „aber eine Runde mach‘ ich noch.“

„Na jut, jut. Dit müss‘n Sie wiss‘n. Ick sag nur, jeda teilt sich sein Leben selba ein, und dit jeht schon beim Hochschlepp‘n los. Mach‘n Se mal Ihre Runde!“

Ernst machte keine weitere Runde. Er stellte das Kernstück der Anrichte in seinem neuen vierzehn Quadratmeter großen Lebensraum ab, ging wieder ein Stockwerk nach unten und nahm die Einladung von Julchens Mutter an.

„Ick find‘ dit jut, dass hier ‘mal een jüngerer Mensch hinkommt. Ick hab‘ schon ‘mal jedacht, Deutschland stirbt aus, hab‘ ick jedacht. Ja, wenn de nur Siechende um dir rum hast, wat sollste och denken?“

„Darf ich fragen, was Sie beruflich machen?“, frag-