Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Himmelstürmer

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Bei der Aufnahmeprüfung einer Schauspielschule in München fällt ein junger Mann sensationell auf. Nicht nur das dieser Mario exotisch gut aussieht und einen beinahe hypnotischen Blick hat, sondern er ist auch noch außergewöhnlich begabt. Während der folgenden Ausbildungszeit begegnet Mario seiner ersten großen Liebe. Es ist der Mitschüler Andreas. Den beiden Freunden fällt ihre Trennung schwer, als Mario später vorübergehend zu Dreharbeiten nach Italien muss. Andererseits freut sich Mario verständlicherweise auf die Filmaufnahmen in der Toskana und in Florenz.Für die filmische Umsetzung eines Romans, der im Frühjahr 1476 spielt, ist Mario die Idealbesetzung. Er übernimmt die Hauptrolle, spielt den jungen Conrad. Die Geschichte des Films beginnt damit, dass sich drei Burschen zusammenfinden, die aus den unterschiedlichsten Gründen auf dem Weg nach Rom sind: einmal der sechzehnjährige Conrad, dann der neunzehnjährige Jan und Herrmann, der Mitte Zwanzig ist. Conrad verliebt sich während dieser gemeinsamen Wanderung in Jan, dem ehemaligen Schiffsjungen. Und je mehr sie auf ihrer Wanderung in Gefahr geraten, umso inniger wird die Liebesbeziehung der beiden. Nach einigen Abenteuern und nach mühevoller Überquerung der Alpen stirbt Jan in Monza. Conrad gibt alles, was er und Jan besessen haben auf, um für seinen toten Freund ein christliches Begräbnis zu ermöglichen. Nun völlig mittellos und einsam, hungrig und durstig schlägt sich Conrad bis Florenz durch. Conrad schlendert dem Zusammenbruch nahe, ziellos durch die Stadt. Nach einem nächtlichen Unwetter beschließt Conrad, nun entgültig verzweifelt, sich in den Fluten des Arno das Leben zu nehmen. Just in diesem Moment kommt ein vornehmer Herr vorbei. Der Patrizier ist fasziniert vom engelgleichen Aussehen und dem eindringlichen Blick dieses Sechzehnjährigen. Er bietet ihm Essen und Trinken an, ohne irgendeine Gegenleistung zu fordern. Conrad folgt dem Mann. In dessen Wohnung, die augenscheinlich auch als Maleratelier dient, bekommt Conrad was ihm versprochen wurde. Doch wer ist dieser Maler ???

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 273

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

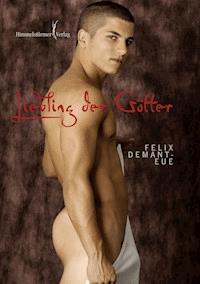

Felix Demant-Eue

Liebling der Götter

Bisher im Himmelstürmer Verlag erschienen vonFelix Demant-Eue :

„Mörderische Karriere eines Strichers Frühjahr 2012

ISBN print 978-3-86361-108-8

Himmelstürmer Verlag, Kirchenweg 12, 20099 Hamburg,

Himmelstürmer is part of Production House GmbH

www.himmelstuermer.de

E-mail: [email protected], Frühjahr 2013

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages

Rechtschreibung nach Duden, 24. Auflage.

Coverfoto: http://www.malestockphoto.com

Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer AGD, Hamburg. www.olafwelling.de

Printed in Dänemark

ISBN print 978-3-86361-296-2 ISBN epub978-3-86361-297-9

ISBN pdf: 978-3-86361-298-6

Die Handlung und alle Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen wären rein zufällig.

1.Kapitel

Atemlose Verblüffung. Ungläubiges Staunen. Der letzte Kandidat ist eine wahre Sensation, eine außergewöhnliche Erscheinung mit einer betörenden Stimme:

„Ein sonderbares Ding um die Liebe. Man liegt ein Jahr lang schlafwandelnd zu Bette, und an einem schönen Morgen wacht man auf, trinkt ein Glas Wasser, zieht seine Kleider an, fährt sich mit der Hand über die Stirn und besinnt sich – und besinnt sich. – Mein Gott, wie viel Leiber hat man nötig, um die Scala der Liebe auf und ab zu singen? Kaum dass einer einen Ton ausfüllt. Warum ist der Dunst über unserer Erde ein Prisma, das den weißen Glutstrahl der Liebe in einem Regenbogen bricht?In welcher Bouteille steckt denn der Wein, an dem ich mich heute betrinken soll? Bringe ich es nicht einmal mehr so weit? Ich sitze wie unter einer Luftpumpe. Die Luft ist so scharf und dünn, dass mich friert, als sollte ich in Nankinghosen Schlittschuh laufen.Mein Leben gähnt mich an, wie ein großer weißer Bogen Papier, den ich voll schreiben soll, aber ich bringe keinen Buchstaben heraus. Mein Kopf ist ein leerer Tanzsaal, einige verwelkte Rosen und zerknitterte Bänder auf dem Boden, geborstene Violinen in der Ecke, die letzten Tänzer haben die Masken abgenommen und sehen mit todmüden Augen einander an.Ich stülpe mich jeden Tag vierundzwanzigmal herum, wie ein Handschuh. Oh, ich kenne mich, ich weiß was ich in einer Viertelstunde, was ich in acht Tagen, was ich in einem Jahr denken und träumen werde. Gott, was habe ich dennverbrochen, dass du mich, wie einen Schulbuben, meine Lektion so oft hersagen lässt?“

Zunächst herrscht eine beinahe andächtige Stille. Eine geraume Weile dauert es, bis sich endlich ein leises Räuspern hören lässt.

Der junge Mann hatte geendet, war aufgestanden, hatte sich verneigt und sein Sweatshirt übergestreift. Dann war er hinausgegangen.

Seit drei Tagen nun hatten sie sich etliche junge Frauen und Männer angesehen, ihrem Vortrag gelauscht, mit ihnen auch ab und zu kleine Szenen erarbeitet. Und dieser junge Mann war nun der letzte Prüfling gewesen.

Wie paralysiert bleiben sie zunächst auf ihren Stühlen sitzen. Schließlich dreht sich der Vorsitzende der Kommission, Siegbert Mahrholm, langsam um. Er schaut schweigend Frau Carola Michels an, dann geht sein Blick zum jungen Manfred Steffens, verharrt dort einen Augenblick, wandert weiter zu dessen Nebenmann, dem bärtigen Franz Konrad, streift die Protokollantin Annegret Meier und heftet sich schließlich fragend an den asketischen Karl Kaltenbach. Der scheint wie aus einer Trance zu erwachen, er blinzelt und zuckt nur leicht mit den Schultern. Dann flüstert er beinahe atemlos: „So was hab ich in meiner ganzen Laufbahn noch nie erlebt, noch nie.“

„Wer war denn das, in Gottes Namen?“, will Manfred Steffens wissen.

„Und wo kommt der her?“

„Ist der hier aus unserer Stadt?“

„Wie heißt der eigentlich? Ich hab seinen Namen nicht recht verstanden, als er sich vorgestellt hat.“

Fast überschlagen sich jetzt die Fragen.

„Moment“, bittet die Protokollantin ums Wort, angelt sich ihre Unterlagen und blättert in den Papieren. „Da hier, der junge Mann heißt Mario, Mario Sebastian Ramirez-Palm.“

„Ja, und wo kommt er her?“

„Er kommt aus Hannover und wohnt hier in München in der Jahnstraße Nummer 27.“

„Na gut, aber ich meine, wo er ursprünglich herkommt. Wo ist der junge Mann geboren?“, will der Vorsitzende wissen, „bei dem Namen, Ramirez-Palm.“

„Er ist geboren, steht hier in seinen Unterlagen, in Sevilla, in Spanien, vor nunmehr 18 Jahren“, erläutert Annegret und blickt verträumt auf den Bewerbungsbogen mit dem Foto des jungen Mannes.

„Und spricht ein so ausgezeichnetes Deutsch?“ wundert sich Karl Kaltenbach.

„Nun, er ging in Hannover zur Schule. Steht hier.“

„Dennoch erstaunlich, erstaunlich“, bestätigt Manfred Steffens,„wirklich ganz erstaunlich und mit solch einer Stimme. So melodisch und zugleich doch auch kräftig.“ Er macht eine Pause und denkt darüber nach, warum dieser Bursche in Georg Büchners Text, im Monolog des Leonce, eine Stelle leicht verändert hat. Er sagte statt „Weiber“ „Leiber“. Bestimmt war das kein Versprecher.

Manfred erhebt sich langsam, reckt sich und stehend meint er in die Runde: „Ich denke, da sind wir uns einig, diesen jungen Mann können wir nicht abweisen, bei dessen Präsenz. Niemand könnte das.“ Er setzt sich wieder und überlegt: Und warum hat sich dieser Bursche für die Rolle des „Leonce“ aus „Leonce und Lena“ sein Sweatshirt ausgezogen? Unnötig eigentlich, wenn auch sehr hübsch anzusehen, sehr hübsch. Die reinste Provokation bei so einem nackten Oberkörper. Die reinste Provokation.

„Ich frage mich nur“, erhebt Frau Carola Michels ihre Stimme und löscht damit Manfreds erotische Gedankenbilder, „ob wir diesem jungen Mann überhaupt noch etwas beibringen können. Mir scheint, er hat schon einen exzellenten Lehrmeister. Wie sonst wäre solch ein Vortrag möglich?“

Einen Augenblick schweigen alle und denken über diese Argument nach. In der Tat scheint es, als sei dieser junge Mann außergewöhnlich begabt und zudem auch noch außergewöhnlich gut vorbereitet in diese Aufnahmeprüfung gegangen.

„Kurz und Gut“, Manfred Steffens versucht das Bild des nackten Oberkörpers dieses Ramirez-Palm nun endgültig aus seinem Gedächtnis zu verbannen; er räuspert sich kurz. „Im Großen und Ganzen eine rundum beeindruckende Vorstellung, wirklich! Erst Romeo in der Gruft, dann Ruprecht aus dem „Zerbrochenen Krug“ vorm Dorfrichter Adam, und schließlich zwei Figuren aus dem gleichen Stück. Zuerst den Valerio und dann den Leonce aus Büchners „Leonce und Lena“, beeindruckend das alles. Und alle Figuren so unterschiedlich in Gestik und Sprechweise, als hätte man es jeweils mit verschiedenen Darstellern zu tun gehabt. Wirklich sehr beeindruckend!“

„Das erinnert mich an den großen Mimen Werner Krauss. Der hat ja seinerzeit sogar seine eigene Mutter getäuscht“, berichtet Karl Kaltenbach.

„Wie das?“, will Manfred wissen.

„Werner Krauss ist als Schüler zu einem Freund gegangen. Dort hat er sich umgezogen, sich eine Brille aufgesetzt und die Haare anders gekämmt. So ist er dann zu sich nach Hause gelaufen. Er hat an derHaustür geklingelt und bei seiner eigenen Mutter nach sich selbst gefragt. Er hat der Frau erklärt, dass er ein Freund vom Werner sei und diesen gern sprechen möchte. Und seine eigene Mutter hat ihren Sohn in der Verkleidung, als angeblichen Schulfreund ihres Sohnes, nicht erkannt. Sie hat diesen angeblichen Freund von Werner, in dem Fall ihren eigenen Sohn, gebeten, ein andermal wieder zu kommen, weil ihr Sohn gerade nicht im Hause sei. Das nenne ich wahre Verwandlungskunst.“

„Vielleicht haben wir es hier heute wieder mit so einem Jahrhundertgenie zu tun“, amüsiert sich Carola Michels. Sie wendet sich Karl Kaltenbach zu. „Dieser Werner Krauss hat ja auch in dem Film „Jud Süß“ sechs verschiedene Rollen gespielt, so viel ich weiß. Und alle so unterschiedlich, dass man hätte meinen können, es seien sechs verschiedene Schauspieler gewesen.“

„Haben Sie den Film gesehen?“

„Nein. Aber das ist allenthalben bekannt. Der Film ist ja für den Normalbürger nicht zugänglich. Ist ja verboten.“

„Eben. Ist ja auch ein ganz übler Hetzfilm der Nazis. Ein Hetzfilm gegen die Juden“, brummelt Franz Kunert ungehalten in seinen Bart.

„Nun aber zurück zur Tagesordnung“, mahnt Siegbert Mahrholm.

„Sehr richtig,“ nickt Manfred und schwärmt, „wie der junge Mann aussieht! Diese seltsam schimmernden Augen, die langen dunklen Wimpern, das beinahe bläulich glänzende Haar, das schmale, fast asiatisch anmutende Gesicht. Dieses Gesicht allein hat eine ungeheuerliche Aura, es füllt einen ganzen Raum. Von der außergewöhnlichen Leistung einmal abgesehen, bei solch einem Aussehen, solch einer Präsenz, denke ich, ist dieser junge Mann für den Schauspielberuf geradezu prädestiniert.“

„Wenn nicht gerade sein beeindruckendes Aussehen eher ein Hindernis ist. Er wäre sicherlich ein gut bezahltes und viel beschäftigtes Model. Ich könnte mir denken, dass der junge Mann, eben aufgrund seines Aussehens, schon sehr häufig von Frauen und Männern angesprochen wurde und er daher besonders eitel ist. Und diese seine, wie ich mir vorstellen kann, durchaus verständliche Eitelkeit macht ihn möglicherweise beim Theater für viele Rollen ungeeignet.“

„Was soll denn das heißen, liebe Frau Michels. Für viele Rollen ungeeignet? Sind doch die meisten von uns. Oder können Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass ich noch den Romeo geben könnte?“ Franz Kunert schaut seine Kollegin herausfordernd an. „Und zu eitel? Sindwir nicht alle auch zumindest ein wenig eitel? Gehört das nicht so zu sagen zu unserem Beruf?“ Franz Konrad schüttelt seinen Kopf voller Empörung.

„Ja, natürlich, mein lieber Franz, da haben Sie vollkommen recht. Nur wenn jemand sich allein auf sein Aussehen etwas einbildet, wird er kaum je ein guter Schauspieler sein können“, beschwichtigt Carola. „Sie müssen doch zugeben, werter Kollege“, fügt sie hinzu, „dass dieser Mensch von beinahe, wie soll ich es ausdrücken, von beinahe übernatürlicher Schönheit ist.“

„Das ist wohl wahr“, haucht Annegret verträumt. Sie hat ihre Augen vor Staunen weit geöffnet, blickt auf das Foto dieses jungen Mannes in den Bewerbungsunterlagen. Dann schwebt ihr abwesender Blick in Erinnerung an das Gesehene über der kleinen Probebühne, die jetzt völlig leer und trostlos in Scheinwerferlicht gleißt.

„Und diese Hautfarbe, dieses samtige, fast schimmernde Hellbraun – unglaublich. Aber eben, denke ich, möglicherweise zukünftig vielleicht auch hinderlich für den Beruf“, setzt Karl Kaltenbach die Betrachtungen über den Prüfling fort.

Annegret, die vor ihrem geistigen Auge immer noch den jungen Mann auf der Bühne agieren sieht, nimmt von der ganzen Diskussion gar nichts wahr.

„Er scheint mir doch sehr feminin zu sein. Ob er da Heldenrollen wird spielen können?“

„Das kann er durchaus, denke ich“, ereifert sich Siegbert Mahrholm. „War sein Romeo in der Grabesgruft etwa schwul? Nein, er war von einer intensiven, leisen Verzweiflung. So hab ich diese Rolle noch auf keiner Bühne gesehen. Ich bin genau wie Herr Steffens der Meinung, wir müssen diesen jungen Mann, diesen Mario Sebastian Ramirez-Palm, aufnehmen. Schließlich sind wir nicht sicher, ob der junge Mann sich wirklich all zu viel auf sein Äußeres einbildet. Er ist hochbegabt, das steht fest. Aber ich habe eher den Eindruck, dass er schüchtern ist. Und was nun die Zukunft dieses jungen Mannes angeht, so wird es ihm ergehen wie uns allen. Da heißt es einfach abwarten.“

Alle fünf Mitglieder der Aufnahmekommission nicken zustimmend.

„Gut denn, bitten wir die letzten Delinquenten herein und verabschieden wir sie“, ergänzt Mahrholm. Dann wendet er sich Annegret zu: „Sie haben alles notiert?“ Annegret schrickt aus ihren Gedankenbildern auf und nickt beflissen.

„Gut, machen wir nach der Verabschiedung eine Pause. Danntreffen wir uns in meinem Büro und gehen die Liste anhand unserer Notizen durch. Wir werden sehen, wer von den Prüflingen zukünftig Schülerin beziehungsweise Schüler bei uns sein wird.“

Manfred Steffens erhebt sich, springt behände aufs Podest, geht zur Tür rechts hinten auf der Bühne, reißt sie auf und ruft: „So, meine Lieben, alle herkommen. Die Prozedur ist überstanden!“

Die Prüflinge drängen sich nach einander an Steffens vorbei. Der schaut wie gebannt auf Mario Sebastian Ramirez-Palm, als dieser durch die Tür tritt. Der junge Mann spürt, dass er angestarrt wird. Er lächelt und schaut Manfred dabei in die Augen. Der kann dem intensiven Blick nicht standhalten und wendet sich ab. Ein eiskalter Schauer läuft Manfred den Rücken hinunter.

Oh, welche Augen, denkt Manfred, welche unheimlichen, welche intensiven Augen und dabei so unendlich schön. Und dieses Lächeln, so schmeichelhaft, so verführerisch.

Manfred schaut zu den Probanten hin, die sich auf der Probebühne in einer Reihe aufstellen. Dann geht er an ihnen vorbei wieder nach vorn. Er springt von der Bühne, kommt dabei beinahe ins Stolpern. Dieser durchdringende Blick des letzten Probanten hat ihn nervös gemacht. Er muss sich zusammenreißen. Er darf sich nicht nach dem zukünftigen Eleven umsehen. Er setzt sich auf seinen Platz, lässt seinen Kopf gesenkt. Die Prüflinge warten schweigend. Der Vorsitzende erhebt sich, spricht im Namen der Kommission allen für ihre Bemühungen seinen Dank aus und lässt verlauten, dass allen Teilnehmern alsbald eine Benachrichtigung über die Entscheidung der Aufnahmekommission zugestellt wird. „Aber wie auch immer die Entscheidung ausgehen wird“, tröstet er die Prüflinge, „eure Zukunft hängt von diesem Ergebnis nicht ab. Unsere Entscheidung ist subjektiv. Andere Institute könnten durchaus anders entscheiden. Und bei einem möglichen negativen Bescheid habt ihr ja im kommenden Semester gegebenenfalls erneut eine Chance. Und nun nochmals, besten Dank.“

Aufgeregt plappernd ziehen die jungen Männer und Frauen davon. Die Mitglieder der Kommission erheben sich und verlassen den Prüfungsraum. Nur Manfred bleibt noch eine geraume Zeit still sitzen. Er weiß nicht, was geschehen wird, wenn er diesen Mario Sebastian im Unterricht vor sich haben wird. Schon bei diesem Gedanken bricht ihm der kalte Schweiß aus. Und diese Begegnung würde, so wie es jetzt aussieht, unausweichlich auf ihn zukommen. Obwohl er diesen jungen Mann nicht im Einzelunterricht haben wird. Doch auch im Gruppenunterricht ist er ja diesen schrecklich schönen Augen, diesemsiegreich lächelnden Mund hilflos ausgeliefert. Wieder läuft Manfred ein Schauer über den Rücken.

Eine Weile sitzt Manfred ruhig da. Ein Shakespeare Sonett fällt ihm ein. Er konzentriert sich. Leise murmelt er es vor sich hin, wobei er nur die letzten beiden Zeilen leicht variiert:

Ein weibliches Gesicht gab die Natur

Dir, Herr und Herrin meiner Leidenschaft;

Ein weiches Frauenherz, doch ohne Spur

Von Launen, Weiberlist und Hexenkraft.

Dein Auge, strahlender und minder flirrend,

Vergoldet alles, was sein Blick umfängt;

Für Männeraug’ und Frauenherz verwirrend,

Du, Mannsbild, das die Blicke auf sich lenkt.

Als Weib wollt die Natur nach ihrem Plan

Dich schaffen, aber sie verliebte sich

In dich dabei und hängte dir was an:

Ein Ding, das jeden Wert besitzt für mich.

Gab sie das Ding dir, Frauen zu entzücken,

Schenk mir die Liebe, magst du mich beglücken.

2.Kapitel

Mario hat seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Er schmunzelt vor sich hin. Die Prüfung hat er bestanden, da ist sich Mario sicher. Er weiß, ihm kann so leicht niemand widerstehen. Er hat diesen einen der Prüfungskommission, der sie zum Abschluss auf die Bühne rief, nur kurz angesehen und im selben Augenblick war er sicher: er hat gewonnen.

Jetzt, in diesem Moment, macht Mario seine besondere Ausstrahlungskraft glücklich. Aber ansonsten leidet er unter dem starken Eindruck, den er auf die meisten Menschen macht. Und weil das so ist, vermeidet er es nach Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Denn immer wird er von allen angestarrt, als sei er ein Aussätziger. Männer, Frauen, Alte und Junge, alle starren ihn stets unverblümt an. Er leidet unter seinem guten Aussehen. Es macht ihn einsam. Sein gutes Aussehen, seine Schönheit isolieren ihn. Alle meiden ihn, aus Neid und wohl auch aus Angst von ihmabgewiesen zu werden. Sie können sich nicht vorstellen, dass er froh sein würde, behandelt zu werden wie jeder andere. Alle halten ihn für eingebildet und arrogant. Und das nur aufgrund seines Aussehens und seiner Ausstrahlung und der Intensität seiner Augen. Sein Aussehen und die durchdringende Strahlkraft seiner Augen sind ein Erbteil seiner Mutter.

Mario erinnert sich an eine Begebenheit, die einige Jahre zurück liegt, damals in Hannover. Er war vielleicht dreizehn oder vierzehn, als er an einem Kiosk in der Nähe des Bahnhofs eine Cola bestellte. Der Kioskinhaber wollte ihm gerade die Flasche überreichen, als er plötzlich innehielt und ihn anschrie: „Du brauchst mich gar nicht so anzustarren. Versuch nicht, mich zu hypnotisieren. Hau ab! Hau ab!“

Dabei habe ich diesen Mann nur offen und freundlich in die Augen geschaut, ihn ganz einfach angesehen, denkt Mario. Er war damals ohne Cola abgezogen. Diese Reaktion des Kioskbesitzers hat ihn seiner Zeit sehr verwirrt. Und es dämmerte ihm, dass sein Aussehen und die Intensität seiner Augen ihn zum Außenseiter stempeln könnten.

Seine besondere Wirkung, weiß Mario, hat er seiner Mutter zu verdanken.

Seine Mutter war im Südamerikanischen Regenwald zur Welt gekommen, hatte dort als junges Mädchen bei ihrem Stamm, den Shuar, gelebt. Dann war sein Vater, ein junger blonder Schwede, im Dschungel aufgetaucht. Als Vermessungsingenieur hatte es ihn mit einer Expedition in die Wildnis verschlagen. Und sein Vater hatte sich in die hübsche Shuar-Frau verliebt. Nach vielem Palaver, so hat es ihm seine Mutter später erzählt, war dann vom Schamanen, dem Stammeshäuptling, schließlich die Einwilligung zur Hochzeit gegeben worden. Zunächst war das jung vermählte Paar noch in Ecuador geblieben, dann aber wurde sein Vater nach Spanien versetzt. Und so wurde er, Mario, in Spanien geboren.

Mario hält seinen Kopf gesenkt und blickt vor sich hin auf das Pflaster des Gehwegs. Es glänzt nass. Die ganzen letzten Tage hat es beinahe ununterbrochen geregnet.

Der Gedanke an seinen Vater stimmt Mario traurig. Früh hat er ihn verloren. Bei einer Autofahrt von Sevilla nach Madrid war sein Vater tödlich verunglückt. Damals war Mario gerade vier Jahre alt gewesen. Und in seiner Erinnerung hat er nur noch ein sehr vages Bild von ihm. Seine Mutter hatte sehr unter dem Unfalltod ihres Mannes gelitten. Deshalb hat sie auch nie wieder geheiratet. Nicht nur alleinaufgrund ihres blendenden Aussehens hatten sich sehr viele Männer für sie interessiert, sondern auch, weil sie intelligent und charmant ist. Und es waren durchaus ernst zunehmende Anträge gutsituierter Männer gewesen. Seine Mutter aber hat sie alle abgewiesen. Sie wollte das Andenken an ihren Mann bewahren und sich allein um ihren Sohn kümmern.

Aber das wenige Ersparte reichte nicht lange. Seine Mutter musste sich eine Arbeit suchen. Über ehemalige Kollegen seines Vaters fand sie dann schließlich eine Tätigkeit in Hannover. Und in Hannover war Mario dann zur Schule gegangen.

Schon auf der Grundschule fingen die Hänseleien an. Und das nur, weil der Lehrer bei der Einschulung der Klasse erklärte: „Mario sieht etwas anders aus, weil seine Mutter aus Ecuador kommt. Das liegt in Südamerika. Aber deswegen ist Mario auch nicht anders als ihr alle.“ Das war vom Lehrer sicher gut gemeint. Aber schon bald darauf ging es los. „Ah, Schönling“, „Zigeuner, Indianer, hast wohl nicht nötig aufzupassen“, „glaubst wohl nur weil du anders aussiehst könntest du frech werden. Du Affe, Menschenfresser, Schrumpfkopf“, und so weiter, und so weiter.

Und bei solchen Hänseleien blieb es nicht. Die Schulkameraden lauerten ihm auf und verprügelten ihn. Mädchen, die sich für ihn zu interessieren begannen, wurden von den anderen Jungs angepöbelt und als Nutten beschimpft. Er wurde ausgegrenzt, er hatte keine Freunde.

Ganz zufällig entdeckte Mario in jener Zeit, nach dem Erlebnis am Kiosk, diese besondere, die hypnotische Intensität seiner Augen. Wenn er Menschen, die ihm unmittelbar gegenüber standen, anblickte, konnte er diese sehr leicht verunsichern. Meistens wurden sie nervös. Und in ihrer Nervosität reagierten sie je nach Temperament feindselig oder sie wichen seinem Blick eingeschüchtert aus.

Zunächst dachte Mario, solch ein durchdringender Blick sei normal. Er glaubte, jeder Mensch hätte solch einen Blick. Doch nach und nach wurde ihm klar, das diese, seine „Macht der Augen“ eine Ausnahme war. Mario erkannte nach und nach, welche Möglichkeit diese außergewöhnliche hypnotische Fähigkeit für ihn hatte. Mario konnte einige Schüler, die ihm zunahe kamen, die ihm ans Leder wollten, allein durch seinen Blick so einschüchtern, dass sie von ihrem Vorhaben abließen. Aber auch den einen oder anderen Lehrer konnte er durch seinen hypnotischen Blick in eine Art Willenlosigkeit versetzen. Dann akzeptierten sie zumeist seine Antworten, wenn sie denn einigermaßen korrekt waren.

Die Lehrer aber wurden zunehmend ärgerlich, wenn Mario sie so intensiv anblickte.

Für das Lehrpersonal war dieser Schüler stets ein Streitpunkt. Sie konnten diesen Burschen nicht einordnen. Die einen waren von dem Jungen durchaus fasziniert, die anderen aber wollten ihn am liebsten der Schule verweisen. „Er ist unhaltbar“ argumentierten sie, „er stört den Klassenfrieden, er verunsichert das Lehrpersonal und seine Mitschüler.“ Auch fanden sie es merkwürdig, dass Mario im Mündlichen oft brillant zu formulieren wusste, aber bei schriftlichen Arbeiten gar keine herausragenden Leistungen zeigte.

Über all diese Unstimmigkeiten sprachen sie eines Tages mit seiner Mutter.

„Ich habe befürchtet, dass auch du etwas von diesen besonderen Fähigkeit geerbt hast“, sagte sie nach dem Gespräch mit Marios Lehrern, und als Mario ihr daraufhin gestanden hatte, wie er zu den teilweise guten Schulnoten gekommen war.

„In meinem Stamm“, erzählte seine Mutter weiter, „gilt so eine Gabe als besondere Auszeichnung. Als ein Geschenk der Götter. Auch wenn derjenige, der solch eine Fähigkeit besitzt, darunter oft sehr leiden muss, wie du ja selbst schon festgestellt hast und vielleicht leider noch intensiver feststellen wirst. Dazu kommt bei mir über die hypnotische Kraft meiner Augen hinaus noch eine besondere Begabung; nämlich die Gedanken meines Gesprächspartners gewissermaßen lesen zu können. Es ist aber bei weitem nicht immer gut, über die Absichten des anderen im Vornhinein informiert zu sein. Das verunsichert nicht nur den anderen, sondern man selbst kann kaum noch unbefangen ein Gespräch führen. Bei den Ureinwohnern des Amazonastieflands aber wird derjenige, der solches Können hat, hoch verehrt und man hört auf seine Worte. Als mich dein Vater heiratete, da war mir und meinem Stamm noch nicht klar, dass ich so ein besonderes Können hatte. Sonst hätten sie mich natürlich nicht so ohne weiteres ziehen lassen.“

„Und siehst du all meine Gedanken?“

„Nein, natürlich nicht, mein Junge. Ich sehe des anderen Gedanken nur, wenn der andere vor mir steht. Ich weiß dann ziemlich genau, was mein Gegenüber gerade denkt. Nicht wörtlich selbstverständlich. Inhaltlich. Mir hat das ein Psychologe so erklärt: Ich hätte, meinte er, deutlich ausgeprägtere Spiegelneuronen als andere Menschen.“

„Spiegelneuronen?“

„Ja, das sind, wie soll ich‘s ausdrücken, man könnte sagen, Nervenenden, die beim anderen Menschen, dem Gesprächspartner, alles genauestens beobachten, dessen Gedanken gewissermaßen spiegeln. Dessen Mimik, Sprachduktus, ja, die Gedanken sozusagen nachahmen, eben wie ein Spiegel, wenn man denn auf diesem Gebiet sehr viel weiter entwickelt ist als es sonst die Norm ist.“

„Genau! Wie praktisch.“

„Oder auch nicht“, lachte seine Mutter. Und ihr Lachen ist von der ansteckenden Art.

„Du weißt also, was ich dir jetzt sagen will?“

„Das weiß ich vor allem auch, weil du mein Sohn bist und ich dich schon seit sechzehn Jahre kenne, lieber Mario.“

„Dann brauchten wir also eigentlich gar nicht miteinander zu reden?“

„Nein, das müssten wir in den meisten Fällen nicht. Und in diesem besonderen Fall schon gar nicht. Ich würde dich auch so verstehen. Aber ich freue mich immer, deine Stimme zu hören.“

„Und was will ich dir jetzt sagen?“

„Dass du das Gymnasium schmeißen, Hannover verlassen und auf eine Schauspielschule gehen willst.“

„Ja, richtig“, stößt Mario überrascht aus. „Und? Bist du damit einverstanden, Mama?“

„Ich lass dich nur schweren Herzens gehen, das weißt du. Du wirst aber noch die Realschulreife machen. Dann bist du siebzehn. Und in zwei Jahren bist du ohnehin volljährig und dann kannst du machen, was du willst. Also gut, mein Junge, ich verstehe, dass du in Hannover nicht bleiben willst. Du wirst nach München gehen und dort die Prüfung bestehen. Das kann ich dir voraussagen. Denn du bist ein hübscher und begabter Bursche.“

„Wie kommst du ausgerechnet auf München?“

„Weil in München mein Cousin wohnt. Und ich hab mit Rudolfo schon gesprochen. Du wirst bei ihm wohnen können. Er hat eine kleine Wohnung in der Innenstadt. Und dann gibt es in München dieOtto Falkenberg Schule. Sie hat einen ausgezeichneten Ruf.“

„Schon mit Rudolfo gesprochen, in weiser Voraussicht“, wunderte sich Mario.

„Vergiss nicht, dass ich Gedanken lesen kann“, lachte seine Mutter. „Ich wusste, was da auf mich zukommen würde, als mich deine Lehrer sprechen wollten. Und ich habe dich all die Zeit beobachtet, mein Junge. Ich bin also entsprechend vorbereitet.“

„Und du weißt natürlich auch, warum ich die Schule schmeißen will?“

„Ja, weil deine besondere Ausstrahlung die anderen neidisch macht und sie zudem verunsichert. So gewinnst du natürlich keine Freunde. Auch weil du einige deiner Lehrer allein durch deinen Blick, wie sie mir sagten, gewissermaßen irritierst. Sowohl die Lehrer als auch deine Mitschüler halten dich für gefährlich. Du bist ihnen unheimlich, du machst ihnen Angst. Ich habe diese Ablehnung der Menschen aus Furcht und Neid noch weit stärker erfahren, mein Sohn, als du sie, so hoffe ich, je erfahren wirst. Aber dennoch, man fühlt sich als Außenseiter und ist wohl auch einer.“

Mario erinnert sich beinahe wörtlich an das Gespräch mit seiner Mutter. Er schlendert über den Viktualienmarkt. Er ist froh, dass bei diesem regnerischen Wetter um diese Zeit so gut wie niemand unterwegs ist. So wird er kaum Aufmerksamkeit erregen.

Wenn Mario an seine Mutter denkt, fühlt er sich nicht mehr so einsam, nicht mehr so allein. Er nimmt sich vor, sie gleich anzurufen, wenn er zu Hause und im Trockenen ist. Vielleicht ist Rudolfo ja auch schon wieder vom Einkauf zurück. Dann werde ich ihm von der bestandenen Prüfung erzählen, freut sich Mario. Und natürlich seinen Lehrer wird er informieren. Er muss ja nicht erst auf die Benachrichtigung von der Schule warten. Auch, und selbst da ist sich Mario sicher, wird er garantiert ein Stipendium bekommen. Denn weder seine Mutter, noch Rudolfo haben so viel Geld, um ihn auf Dauer durchzufüttern. Und aushalten lassen will er sich auf keinen Fall. Arbeiten neben dem Schauspielstudium ist leider nicht möglich. Der Unterricht findet an allen Tag statt, auch samstags. Und der Besuch aller Unterrichtsstunden ist Pflicht.

Höchstens in den Semesterferien könnte er dann, so wie er es jetzt schon tut, im Supermarktlager aushelfen. Aber das ist natürlich keine Beschäftigung, die er auf Dauer machen möchte. Wenn er auch bei dieser Arbeit vor fremden all zu aufdringlichen Blicken geschützt ist. Diese Hilfstätigkeit bringt zudem nicht viel ein. Bis jetzt hat sein bescheidenes Einkommen gereicht; denn wohnen kann er umsonst beim Cousin seiner Mutter, und in Discos oder Kneipen geht er ohnehin nicht. Er bleibt nach Möglichkeit in seinem Zimmer in der Jahnstraße, liest, hört Musik und studiert sich Rollen ein. Einzig wofür er Geld ausgibt sind Bücher, Reclamhefte und CDs. Hin und wieder am Abend schaut er Fernsehen, oder aber er sitzt vor seinem PC.Ansonsten hilft er im kleinen Dreieinhalbzimmerhaushalt aus, macht die Wäsche, spült das Geschirr, putzt. Ab und zu kocht er auch. Und das ist eine Tätigkeit, die ihm Spaß macht. Doch zum Einkaufen geht er nur ungern, denn dann starren ihn wieder alle Leute an.

Das wäre, denkt Mario, auf der Theaterbühne doch etwas ganz anderes. Da würde ja nicht er angesehen, sondern jeweils jene Person, die er gerade verkörpert. Mal würde er eine blonde Perücke tragen, einen Bart, eine Brille, vielleicht einen Buckel oder ein steifes Bein haben. All diese Maskerade, sowie auch die unterschiedlichsten Kostüme würden ihn verändern, würden ihn jeweils zu einem anderen machen. Kurz um: die Bühne ist ein geschützter Raum, ein eigenständiger Ort, eine Welt für sich.

Wie hat er doch jede Stunde genossen, die er beim alten Herrn Mertens zubrachte, bei diesem erfahrenen Mimen vom Residenztheater. Der hatte mit ihm die Rollen ausgearbeitet. Er hatte ihn mit der „Lee Strassberg-Methode“ vertraut gemacht. Ihm Atem- und Sprechtechnik beigebracht. Und das alles kostenlos aus Freundschaft zu Rudolfo.

Cäsar Mertens war seit vielen Jahren Stammgast in der „Hundskugel“. Dort hatte er sich im Laufe der Zeit, begeistert vom hervorragenden Essen und vom exzellenten Service, mit dem Chefkellner, mit Rudolfo, angefreundet. Und dieser hatte den bekannten Schauspieler gebeten, sich doch bitte Marios anzunehmen, falls sich erweisen sollte, dass es sich lohnt und der junge Mann begabt genug sei.

Cäsar Mertens ließ daraufhin den jungen Mann zu sich kommen. Mario erzählte von sich und von seiner Mutter. „Sie ist wunderschön, müssen Sie wissen. Und sie glaubt, dass ich begabt genug bin für die Schauspielerei.“

„Nun, wir werden sehen“, antwortete der bekannte Mime. Dann nickte Cäsar Mertens, setzte sich aufs Sofa, und sehr zu Marios Überraschung erwartete Mertens kein Vorsprechen einer der einstudierten Rollen von ihm, sondern er schilderte ihm eine kleine Szene. „Stell dir vor“, sagte er, „du warst im Theater beim Vorsprechen. Man hat dich fest engagiert. Du rennst nach Hause, willst dieses freudige Ereignis deiner Mutter mitteilen. Du stürmst ins Zimmer. Deine Mutter sitzt im Ohrsessel. Du gehst auf sie zu und gerade als du ihr diese gute Nachricht mitteilen willst, stellst du fest, dass sie tot ist. So, nun spiel mir das vor. Und sag nur ein einziges Wort: Mutter.“

Zunächst war Mario wie angewurzelt stehen geblieben, denn er war fest davon ausgegangen, Herrn Mertens einige Rollenvorzusprechen. Darauf war er vorbereitet, aber nicht auf so eine ungewöhnliche Herausforderung. Doch dann hatte sich Mario konzentriert, kurz in die Szene hineingedacht, war aus dem Zimmer gegangen, wieder hinein gestürmt auf einen Stuhl zu, der neben dem Fenster stand. Vor dem Stuhl war er freudig erregt stehen geblieben, hatte kurz verharrt, dann war er langsam auf die Knie gesunken, und entgeistert hatte er geflüstert. „Mutter?“, dann nach einer Pause der Sprachlosigkeit geschrien: „Mutter!“

Mertens, der auf dem Sofa saß, schwieg eine geraume Weile. Dann war er aufgestanden, auf Mario zugegangen, der immer noch auf dem Boden hockte. Mit seiner tiefen Stimme sagte Mertens schließlich: „Das war nicht schlecht, mein Lieber. Gut! So kann ich mit dir arbeiten. Ich denke, wir werden Erfolg haben. Kauf dir zunächst mal diese zwei Reclamhefte. Und studiere folgende Rollen.“ Mertens war an seinen Schreibtisch herangetreten, hatte einen Zettel und einen Stift genommen und die Titel der Theaterstücke und die zu studierenden Rollen aufgeschrieben. „Bis zum Mittwoch also. Um vier Uhr. Ist das klar?“

Mario hatte dankbar, vor Freude den Tränen nahe, genickt, war dann wie im Traum nach Hause gelaufen. Überschwänglich bedankte er sich bei Rudolfo.

Ab diesem bedeutenden Tag besucht Mario nun dreimal in der Woche nachmittags Cäsar Mertens. Immer wenn er mit der Arbeit im Supermarktlager fertig ist. Sein Schauspiellehrer wohnt in der Nähe vom Isartor. Für Mario ist es also von der Jahnstraße, wo auch der Supermarkt liegt, zu seinem Mentor nur ein kurzer Weg. Er braucht eine Viertelstunde, ohne öffentliche Verkehrsmittel benutzen zu müssen.

So wie er demnächst auch täglich zu Fuß zur Schauspielschule wird gehen können. Und das ist für Marios Selbstsicherheit, für sein Bedürfnis nach privater Unauffälligkeit, von großer Bedeutung.

3.Kapitel

„Stell dir vor“, schwärmt Manfred seinem Freund Heinz vor, gleich nachdem er die Wohnung betreten, seine Regenjacke im Flur an der Garderobe aufgehängt, ins Wohnzimmer gegangen und sich gesetzt hat, „heut war einer der Prüflinge dermaßen außergewöhnlich, dass es uns allen zunächst einmal die Sprache verschlagen hat.“

„Außergewöhnlich gut oder außergewöhnlich schlecht?“

„Gut natürlich, überragend, außerirdisch geradezu!“

„Aha, und dieser Prüfling war sicherlich ein junger Mann, und vor allem ein außergewöhnlich hübscher junger Mann?“

„Ja, das ist er, allerdings“, schwärmt Manfred, „und er wird natürlich aufgenommen. Bei der Begabung. Und das, muss ich sagen, bereitet mir Probleme.“

„Kann ich mir denken“, brummelt Heinz und blitzt Manfred mit seinen stahlgrauen Augen an, „hast dich in dieses Jüngelchen verliebt und nun weißt du nicht, wie du dich ihm gegenüber im Unterricht verhalten sollst, richtig?“

„So ist es. Der Kerl macht mich nervös. Es wird mir sehr schwer fallen, ihm vorbehaltlos zu begegnen. Wenn der Bursche dir in die Augen blickt, wird dir beinahe schwindelig. Unfassbar. Und nicht nur mir geht es so. Alle haben sich in diesen Kerl verguckt. Irgendwie hat man das Gefühl, dass er einen bis ins Innerste schaut. Hypnotisch geradezu, wenn du verstehst, was ich meine. Der Bursche ist wirklich überirdisch!“

„Ihr Schauspieler! Du übertreibst mal wieder maßlos.“

„Warte nur ab, bis du ihn selbst einmal siehst. Solch eine Persönlichkeit mit dieser Ausstrahlung kommt fast in keinem realistischen Roman vor. Höchstens im Märchen, und, denke ich, in deinem ersten Roman „Des Lebens wundersame Pfade“. So stelle ich mir die Figur vor, du weißt schon, den Conrad. Ich hätte nie gedacht, dass so eine Romanfigur tatsächlich auch in der Wirklichkeit existiert. Und das bei einem Autor, der sich vorwiegend an historische Realitäten hält.“

„Fantasiegeschichten, oder so etwas wie diese albernen Vampirgeschichten kann doch jeder Hans-Wurst schreiben. Da fällt einem doch immer irgend etwas ein, und wenn es noch so idiotisch ist“, argumentiert Heinz mit leicht herablassendem Ton. „Und außerdem bin ich Historiker.“ Nachdem er ein Stück Torte mit einem Schluck Kaffee heruntergespült hat, fährt er fort: „So, und dieser Knabe ist also sozusagen nicht von dieser Welt.“

„Kann man so sagen“, bestätigt Manfred.

Sie sitzen im geräumigen Wohnzimmer am runden Tisch aus rötlichem Nussbaumholz. Eine leicht getönte Damasttischdecke bedeckt beinahe die ganze Tischplatte. Nur am Tischrand ist ein schmaler Streifen vom Nussbaumholz zu sehen.

Heinz hat, wie jeden Nachmittag, den Tisch sorgfältig gedeckt,Kuchen besorgt und Kaffee gekocht. Auf dem Tisch glänzt englisches Porzellan, auf welchem in rötlich-braunen Farben Jagdszenen zu sehen sind. Ein zum Kaffeegedeck passendes Sahnekännchen und eine Zuckerdose stehen bereit.

Heinz legt sich mit dem silbernen Kuchenheber ein weiteres Tortenstück auf seinen Teller. Manfred stellt fest: „Ich sehe, du hast drei Gedecke aufgelegt. Wer kommt denn noch?“

„Peter will vorbeikommen. Er hat angerufen.“

„Aber der isst doch keinen Kuchen.“

„Ich weiß, aber ich muss ihm wenigstens das Angebot machen. Das gebietet der Anstand.“

Manfred schweigt. Bei solchen Antworten ist jede weitere Diskussion sinnlos.