Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

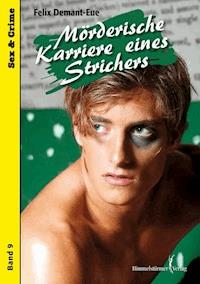

- Herausgeber: Himmelstürmer

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Robert wächst in der spießigen Adenauer-Ära auf. Der Vater ist tot, die Mutter irre. Er kommt in ein Schullandheim zu Mönchen. Dort macht er seine ersten sexuellen Erfahrungen. In Köln besucht er später das Gymnasium. Er lernt ein Schwulenpaar kennen und durch sie auch ein einschlägiges Lokal. Hier überredet ihn eines Tages die Edelnutte Heike zu ihr in ihr Haus zu ziehen und als Callboy zu arbeiten. Robert willigt ein und verdient zum ersten Mal viel Geld. Seine Klienten sind vorwiegend aus den „besseren Kreisen“. Allerdings ist Homosexualität damals noch strafbar und seine Liebesdienste könnten ihn ins Gefängnis bringen. Also müssen seine Aktivitäten im Geheimen stattfinden. Doch bei einem seiner Freier passiert ein Unglück. Der stirbt, während Robert es mit ihm treibt. Robert flieht Hals über Kopf nach München. Nun fängt er ganz von vorne an. Doch wieder hat er Glück. Ein Mann, der verheiratet ist, mietet für Robert ein Apartment, damit sie ungestört Sex haben können. Als der Gönner stirbt, steht Robert erneut auf der Straße. Ein Trödler, dem er seine letzten Habseligkeiten verkauft, vermittelt ihm einen Kontakt. Robert soll, da er sich dort bestens auskennt, für eine Organisation im Haus der Kölner Edelnutte Heike einen ihrer Stammkunden beseitigen. Nach dieser Tat bekommt Robert eine Ausbildung als Killer. Fortan muss er sich tarnen. Er gibt sich als Maler aus und lebt auf einem Hausboot in Irland. Die Aufträge der Organisation führen ihn nach Indonesien, nach Griechenland und England. Roberts sexuelle Praktiken aber sind immer nur zufällig und anonym. Er fühlt sich einsam, jedoch auf eine feste Beziehung kann er sich aus Sicherheitsgründen nicht einlassen. Als die Firma aufgelöst wird, beschließt Robert sich auf eine Insel zurückzuziehen. Er will nun auf Gomera ein „normales“ Leben führen. Er lernt einen jungen Mann kennen und verliebt sich in ihn. Endlich könnte er eine feste Partnerschaft eingehen. Als er seinen neuen Freund in dessen abgelegenen Haus besucht, holt Robert seine mörderische Vergangenheit unbarmherzig ein.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 407

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Himmelstürmer Verlag,

20099 Hamburg, Kirchenweg 12

www.himmelstuermer.de

E-mail: [email protected]

Originalausgabe, April 2012

Rechtschreibung nach Duden, 24. Auflage

Coverfoto: © http://www.andrepizaro.com

Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer AGD, Hamburg. www.olafwelling.de

E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH

ISNB Print 978-3-86361-108-8

ISBN ePub 978-3-86361-109-5

ISBN PDF 978-3-86361-110-1

ISBN kindle 978-3-86361111-8

Die in diesem Buch erzählte Geschichte ist Fiktion. Ähnlichkeiten mit wirklichen Ereignissen und lebenden oder toten Personen sind vom Autor nicht beabsichtigt und – sollten sie dennoch bestehen - lediglich der Logik der erfundenen Romanhandlung geschuldet.

Felix Demant-Eue

Mörderische Karriere eines Strichers

Roman

1 Das Telegramm

Ein Streichholz zischte auf. Ruben hob den Glastrichter von der Lampe und entzündete den Docht. Er rieb sich die Augen. Den ganzen Tag hatte er gemalt. Im Schein des Petroleumlichts verließ er sein Atelier im Vorderschiff. In der Kombüse wusch er sich die Hände.

Ich werde heute noch ins Pub gehen, dachte er, auf einen oder zwei Pint, mit Frank plaudern, mit Eleen.

In der letzten Zeit hatte er einige Bilder fertig gestellt, war zwischendurch in Dublin in der Gay-Sauna gewesen und dann an der Südküste, hatte aber keine längeren „Studienreisen” unternommen.

Die kurzen Regentage des Winters wurden langsam von südlicheren Temperaturen aufgehellt. Der Abend versprach trocken zu bleiben.

Ruben zog seinen alten Parker über, löschte die Lampe und stapfte los.

Die Tür vom Durty Inn stand weit offen. Geplapper drang bis zur unteren Querstraße. Musik spielte.

„Hey, Mister Kerk”, krächzte jemand hinter ihm. Der Maler drehte sich um. Es war Killyhan, der Postbote. Er stand im Schatten einer Toreinfahrt und schlug sein Wasser ab, fummelte dann an seiner Hose und schwankte auf Ruben zu. „Auf ‘n Weg in Pub?”, fragte er und blinzelte den Maler mit trüben, müden Augen an. Ruben nickte. „Ja, auf einen Pint”, antwortete er und fügte mit erhobenem Zeigefinger hinzu: „Mehr is’ nicht.”

Dieser Bursche liebte es, sich auf Kosten anderer voll laufen zu lassen. Killyhan schaute betrübt, packte den Maler am Arm und zog ihn zum Pub: „Ach, ein Bierchen für den alten Killyhan wird sich doch auch ein Künstler leisten können.”

Lautes Poltern weckte den Maler auf. Er kroch aus seiner Koje, spähte durch die schmale Seitenluke. Auf der Gangway stand Killyhan, warf Kieselsteine auf das Deck und wedelte aufgeregt mit einem Blatt Papier.

Was will denn der Bursche so früh hier, dachte Ruben und sah auf die Uhr. Es war kurz nach elf. Gestern war es spät geworden. Er gähnte, zog einen Kittel über und stieg die Stiege zum Deck hinauf. Die Sonne strahlte und blendete ihn. Er gähnte noch einmal und fragte unwirsch: „Was gibt’s denn so Wichtiges, dass du so ein Lärm machst, Killyhan?”

Der Postbote hatte vor Aufregung rote Wangen: „Ein Telegramm!”, schrie er, „ein Telegramm vom Festland, aus Brüssel.”

Jetzt sah Ruben, dass Killyhan mit einem Umschlag herumfuchtelte. „Danke”, sagte der Maler und ließ sich das Papier geben. Er winkte dem Postboten freundlich zu und kroch in die Kajüte hinunter. Er öffnete das Telegramm.

Ausstellungen abgesagt - das Modell ist nicht verfügbar - dringend Rückruf - CF.

„Die schönen Tage von Belturbet sind nun zu Ende”, seufzte Ruben, das Zitat abwandelnd. Mürrisch zog er sich an und marschierte in den Ort. Irgend etwas äußerst Entscheidendes musste passiert sein, dachte er, und rief in Brüssel an. Die Frau des Kommandanten war am Telefon: „Künstler, lieber Robert, kommen Sie umgehend nach Brüssel.”

Shippermans-Resting-House in Dublin hatte vierundzwanzig Stunden geöffnet. Der Mann mit dem billigen Reisekoffer kam in der Dämmerung. Er trug einen alten Parker über einer grauen Wolljacke, eine abgewetzte Hose, eine randlose Brille. Der ärmlich aussehende Mann mit dem Koffer ging auf den Eingang zu, zögerte kurz, sah sich um, betrat das Badehaus, stieg die Treppe hinab, ließ sich zwei Handtücher geben. „Eine Kabine bitte”, sagte er. Die beiden jungen Männer an der Rezeption lächelten ihn an, reichten ihm den Schlüssel. „Na, auch mal wieder da? Viel Spaß, Hansen”, grinste der Dunkelhaarige hinter dem Kassentisch. Hansen dankte mit einem Kopfnicken, nahm seinen Koffer, stieg die Treppe in das Kellergeschoss herunter, ging den schmalen Gang zwischen den Wandschränken entlang. Einige Männer mit Badetüchern um ihre Lenden geschlungen kamen ihm entgegen, sahen ihn abschätzend an.

Der Mann, der Hansen genannt wurde, betrat seine Kabine, stellte den Koffer ab, verriegelte die Tür, kratzte sich seinen Stoppelbart, warf die Handtücher auf die Pritsche und entkleidete sich. Neben der Liege befand sich in der Kabine ein Hocker, ein Haken für die Kleidung, ein etwa zwei Hände großer Wandspiegel. Während Hansen sich das Handtuch um die Lenden band, blickte er in den Spiegel. Seine kurzgeschnittene Frisur sowie sein Stoppelbart zeigten einige graue Haare. Doch für sein Alter sah er noch recht passabel aus. Er dachte an früher. Da hatte er sich beinahe täglich ausführlich im Spiegel betrachtet. Hansen lächelte, nickte sich selber im Spiegel zu und verließ die Kabine. Er stellte sich unter eine der Duschen. Ein dicker Mann neben ihm machte eindeutige Gesten. Hansen ignorierte ihn und ging in die Sauna. Der Dicke folgte nach wenigen Minuten. Auf den Holzpritschen saßen oder lagen Männer unterschiedlichen Alters. Der Jüngste mochte etwa Zwanzig sein. Es roch nach Schweiß und einem Desinfektionsmittel. Der Dicke hatte sich in der Bank weiter unten niedergelassen und seine Hand berührte wie zufällig Hansens Schenkel. Hansen schob sie beiseite, schüttelte sacht seinen Kopf. Der beleibte Mann blickte unbeteiligt vor sich hin.

Nach dem ersten Saunagang und einer kalten Dusche betrat Hansen das Steambath. Seine Augen mussten sich an die Dunkelheit in diesem mit Dampf geschwängerten Raum erst gewöhnen. Schemenhaft sah er Gestalten herum schleichen, an den Wänden lehnen, hörte aus der Tiefe des wabernden Wasserdampfs exstatisches Stöhnen.

Diese Nacht in Dublin, hatte er sich vorgenommen, sollte ein entspannender Abschied werden, denn da war er sich so gut wie sicher, in Irland würde er nun wohl nicht mehr bleiben können.

Hansen lag auf der Pritsche in seiner Kabine, starrte hinauf zur weiß getünchten Decke. Er hatte einige Sauna- und Dampfbadgänge hinter sich. Zweimal hatte er sich von einem jüngeren Mann einen blasen lassen. Jetzt lag er entspannt da. Stunden waren inzwischen vergangen. Er war müde. Seine Augen fielen ihm zu. Er hatte Zeit. Den Rest der Nacht wollte er hier verschlafen und am kommenden Tag, wenn an der Rezeption Schichtwechsel sein würde, dieses Etablissement und diese Insel verlassen.

Die Tage von Hansen wie auch von Ruben Kerk, dem mittellosen Maler, hier in Irland waren ganz offensichtlich vorüber.

Gegen sieben Uhr in der Frühe stieg Hansen die Treppe hinauf. Er hatte sich frisch rasiert, war gekleidet in einen grauen, etwas knitterigen Anzug, darüber offen einen Trenchcoat. Einen beigefarbenen Hut hatte er tief in die Stirn gezogen. Er verließ Shippermans-Resting-House und trat auf die enge Gasse. Der frühe Morgen war grau und feucht. Der Mann im Trenchcoat stellte seinen schäbigen Koffer auf das matt schimmernde Pflaster der Straße, schlug seinen Mantelkragen hoch, klemmte sich den Koffer unter den rechten Arm und schritt auf die breite Hauptstraße zu. Hier winkte er ein Taxi heran. „Zum Flughafen”, sagte er dem Fahrer.

Im Restaurant am Airport trank er einen Kaffee, kaufte anschließend in einem Kiosk eine Flasche Hochprozentigen, verschwand mit der Flasche und dem Koffer in der Herrentoilette. Er zog einen deutschen Pass aus der Innentasche seiner Jacke, legte diesen auf dem Toilettendeckel ab und betrachtete das Foto. Dann kramte er ein Masthexfläschchen, einen Handspiegel, einen blonden Schnurrbart sowie eine Plastiktüte hervor. Er klebte sich den künstlichen Bart an, drückte ihn mit dem gestreckten rechten und linken Zeigefinger fest und überprüfte im Spiegel den korrekten Sitz. Dann strich er sich das Haar glatt, zog den Trenchcoat aus, verstaute ihn und den Hut im Koffer, stopfte sie zu den wild durcheinander gewürfelten Papieren und Dokumenten, der alten, abgewetzten Hose, der Strickjacke, dem Parker und dem karierten Hemd. Er schloss den Koffer, wischte mit einem aus der Schnapsflasche getränktem Taschentuch gründlich die Türklinken der Toilette, innen wie außen. Danach steckte er die Masthexflasche, den Handspiegel, die Schnapsflasche und seine randlose Brille in die Plastiktüte. Langsam schlenderte er zum Schalter der Inlandfluglinie. Dort legte er sein Ticket mit dem Namen Ralf Hansen vor, checkte ein, gab sein Gepäck aber nicht auf. Er kaufte in einer Boutique eine Reisetasche, einige Hemden, Socken, etwas Unterwäsche, verstaute alles in der Tasche, marschierte zum Taxistand und gab ein Fahrziel außerhalb der Stadt an.

In der Nähe eines ehemaligen Industriegebietes mit halb verfallenen Gebäuden stieg er aus. Hinter einer bröckeligen Betonmauer übergoss er den billigen Koffer und die Plastiktüte mit Alkohol, zündete alles an. Er wartete ab, bis nur noch Asche übrig war. Dann hängte er sich die neue Reisetasche über seine Schulter und wanderte aus dem alten verlassenen Gelände auf eine Stadtrandsiedlung zu. Von einer Telefonzelle aus bestellte er sich erneut ein Taxi, fuhr wieder zum Flughafen.

Als der deutsche Geschäftsmann Johann Braun buchte er einen Flug nach Frankfurt.

Kurz vor Mitternacht landete die Maschine in der Mainmetropole. Ein Taxi brachte ihn ins Zentrum. In der Nähe des Bahnhofs nahm er sich ein Zimmer für zwei Tage, zahlte bar. Die Absteige war von der Art, wie er sie bevorzugte. Man stellte keine Fragen, verlangte keine Ausweispapiere.

Das kleine Zimmer war schäbig eingerichtet, ein Waschbecken, darüber ein fast blinder Spiegel, ein altersschwacher Schrank, ein einfaches Stahlbett. Er hatte die verblichenen Vorhänge zugezogen und sich hingelegt. Morgen im Laufe des Tages würde er grußlos verschwinden.

Bisher hatte er all seine Spuren verwischen, sich immer unsichtbar machen und seine Identitäten ablegen können wie verschwitzte Wäsche, sich stets neue Leben übergezogen wie saubere Hemden. Das würde ihm wohl auch, so hoffte er, in der Zukunft gelingen. Die Zukunft, was würde sie für ihn bringen? Auf jeden Fall musste etwas Außergewöhnliches passiert sein, dass man ihn so dringend in Brüssel in der Firma sprechen wollte. Ein neuer Auftrag konnte es nicht sein. Denn dann hätte man ihn nicht persönlich einbestellt.

Die Inszenierung seines Lebens würde weiter gehen, mit ihm als Hauptdarsteller und Regisseur zugleich. Allerdings würde es nun sicherlich auf der Bühne des Lebens ein neues Stück für ihn geben. Bisher war sein Part fürs breite Publikum nicht gedacht gewesen, er hatte stets inszeniert und gespielt nur für wenige Auserwählte und die hatten das Ende der Vorstellung nie gesehen.

Er schlief ein, sah sich in einer viele Jahre zurückliegenden Rolle. Am Beginn des Erinnerbaren, wenn sich der Vorhang des Lebens langsam hebt und man erstaunt feststellt, dass man inmitten eines Schauspiels zu agieren begonnen hat, das man nicht kennt und zu dem es kein Textbuch gibt.

Im Traum sah er den kleinen Jungen allein am Strand stehen, aufs Meer schauend. Die Mutter weinend am Grab, sie schreit. Männer führen sie ab. Das Schullandheim. Mönche lächeln. Ein riesengroßes erigiertes Glied. Türme des Kölner Doms. Rot ausgelegte Stufen führen hinab. Unten küssen sich Männer.

2 Ende einer Ära

Der Kommandant war gestorben und seine Frau löst nun das Unternehmen in Brüssel auf.

Ein Umzugswagen stand vor der Galerie. Packer liefen hin und her, wickelten Decken um Bilder und Glasscheiben, stapelten Kartons im Wagen.

Der Maler Frédéric Nestor humpelte über die Straße. Er schob seinen breitkrempigen Hut in den Nacken und schaute den Männern zu. Ein sanfter Wind spielte mit seinem zottigen Haar. Frédéric ging einige Schritte, blieb dann unschlüssig stehen und beobachtete die Möbelpacker, als sähe er so etwas zum ersten Mal. Einer der Arbeiter blickte zu ihm herüber, tippte seinen Kumpel an, zeigte auf diesen seltsamen Mann auf der anderen Straßenseite. Die Männer lachten, arbeiteten weiter.

Der Maler sah sich nach allen Seiten um, humpelte dann auf den Möbelwagen zu, blickte neugierig hinein. Die Packer kamen mit neuen Kartons aus dem Haus. Frédéric Nestor quetschte sich an ihnen vorbei in die Galerie.

Helle Rechtecke an den Wänden rechts und links zeigten die Stellen an, an denen früher Bilder gehangen hatten. Das kleine Regal stand jetzt gleich neben der Tür, das Telefon auf dem Boden. Der Tisch war nicht mehr da, ebenso wenig der Stuhl, auf dem die Sekretärin gesessen hatte. Der Vorhang, der den hinteren Teil vom Ausstellungsraum trennte, war zur Seite geschoben. Das Lager war ausgeräumt.

Nestor humpelte auf die kleine rückwärtige Treppe zu. Die Stahltür stand offen. Der Maler klopfte und quälte sich die Stufen hoch.

Eine Frau in einem schwarzen Kleid drehte sich um: „Ach Frédéric, gut, dass Sie da sind”, begrüßte sie ihn, ging zu den Packern hinaus, redete mit ihnen, kam wieder herein, machte die Stahltür zu.

Auch dieser Raum war ausgeräumt. Ein Umzugskarton stand mitten im Zimmer. Das Atomiummodel auf dem Boden daneben. Der Rollstuhl war an die Wand geschoben. Die Frau setzte sich hinein: „Der Kommandant ist gestorben. Mein Mann wollte keine Beerdigung. Er ist verbrannt worden, wie er es gewünscht hat.”

Robert, den die Frau des Kommandanten im Beisein der Packer Frédéric genannt hatte, nahm seinen Hut ab, wollte ihn ablegen, fand keine Stelle dafür, behielt ihn in der Hand. „Ich habe so etwas geahnt, nach dem Telegram und Ihren vagen Andeutungen am Telefon. Mein Beileid. Hoffentlich hat er nicht lange leiden müssen”, sagte er leise.

Die Frau schüttelte den Kopf: „Nicht übermäßig. Er hatte zwar in der letzten Zeit Schmerzen. Aber Sie kannten ihn ja, er hat nie viele Worte darum gemacht.”

Robert nickte, dachte an seinen Lehrer und Förderer.

Er lehnte sich an die Wand: „Was wird nun werden? Mit Ihnen, mit der Firma, mit ...?”

Die Frau hob die Hand, winkte müde: „Ich habe beschlossen, in die Türkei zurückzukehren. Die Firma wird es wohl nicht mehr geben.” Sie machte eine Pause, sah ihren Besucher an: „Es sei denn”, fuhr sie fort, „Sie wollen das Geschäft übernehmen, Robert. Wenn einer aus der Mannschaft, dann Sie. Wäre auch im Sinne meines Mannes, denn auch Erik lebt ja nun schon länger nicht mehr”

Robert drehte seinen Hut in den Händen, wechselte das Standbein: „Ach ja, der Erik.” Dann nach einer kurzen Pause. „Das ist sehr nett von Ihnen, mir so etwas zuzutrauen, aber dazu fehlen mir doch die notwendigen Verbindungen. Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Ich bin doch eher ein Pilot als ein Navigator”, antwortete er und schüttelte den Kopf.

Die Frau strich ihr schwarzes Kleid über den Knien glatt. Dann blickte sie Robert an: „Ja, wahrscheinlich haben Sie recht, mon chér”, lächelte sie, „es ist auch sehr viel komplizierter geworden. Mit der Öffnung der Grenzen nach Osten drängen brutale Diletanten auf den Markt, verderben die Preise.”

Sie stand auf, ging auf Robert zu: „Sie haben gute Arbeit geleistet, all die Jahre. Gutes Geld gemacht.”

Robert senkte seinen Kopf. Er dachte an das Unternehmen Sylt, die schreckliche Sache in Hamburg. Das hat mir doch gezeigt, dass ich besser aufhören sollte. Und er dachte an die erste bezahlte Aktion in Cannes. Auch das wäre für mich jetzt nichts mehr. Ich sollte mich wirklich zurückziehen.

Er fühlte sich traurig und zugleich erleichtert.

Seine Zeit als Rächer für Ungerechtigkeit, für Hinterhalt, Betrug und Mord war nun wohl abgelaufen. Ein ganz neues Leben könnte er jetzt beginnen. Ein Leben, in dem er sich nicht mehr ständig verstecken müsste. Ein Leben ohne Angst, entdeckt zu werden. Noch bin ich nicht zu alt um vom Leben nichts mehr zu erwarten. Ich möchte nicht so enden wie manche Kollegen, umgebracht, oder im Gefängnis.

Robert blickte die Frau an: „Ich glaube, ich werde mir ein stilles Plätzchen suchen. Eine Insel unter der Sonne mit einer neuen Identität.”

Die Frau drehte sich um, bückte sich und packte das Modell des Atomiums in den Umzugskarton: „Tun Sie das, mon chér, es wird das Beste sein. Arbeit gibt es zwar genug, mehr als genug. Aber unter welchen Bedingungen. Auch denke ich, entschuldigen Sie, Robert, wenn ich das so sage, Sie sind, glaube ich, ein bisschen zu alt für solche Tätigkeiten.” Sie richtete sich auf und klappte mit dem rechten Fuß den Deckel des Kartons zu. „Gehen wir in die Wohnung, auf einen letzten Abschiedstrunk.”

Robert folgte ihr durch die andere Stahltür. Sie saßen in der kleinen Küche, tranken Wein, redeten über vergangene Zeiten und über die Entwicklung der Branche, über die zunehmend brutaleren Methoden rücksichtsloser Organisationen.

Am späten Nachmittag humpelte ein Mann, den Hut tief in die Stirn gezogen, den Kiesweg des Friedhofs entlang. Der Wind hatte aufgefrischt. Mit der rechten Hand hielt der Maler die Hutkrempe fest. In der Linken trug er einen Blumenstrauß. Er bog vom Hauptweg ab, blieb vor einer Mauer aus Naturstein stehen, blickte auf die eingelassenen Steintafeln. Nur die Jahreszahlen waren auf ihnen eingestanzt, keine Namen. Drei der Steinplatten waren neu, mit der Jahreszahl 1989.

Der Maler nahm den Hut ab, stand lange mit gesenktem Kopf vor dieser Wand mit anonymen Urnen. Dann bückte er sich, legte den Blumenstrauß ab, drehte sich um und humpelte den Weg zurück.

Die noch kahlen Bäume warfen in der Spätnachmittagssonne lange Schatten. Grabsteine glänzten matt. Eine alte Frau kam ihm mit einer grünen Plastikgießkanne entgegen. Der Maler war in Gedanken.

Alles hat seine Zeit. Nichts ist von Dauer, Liebe, Leidenschaft und Einsamkeit. Die erschreckend verwirrende Kindheit, die töricht schwärmerische Jugend, die hoffnungsvollen und die dann doch enttäuschenden späteren Jahre. Nur die Erinnerung und die Hoffnung sind dauerhaft, zeitlos, wie der Tod, mit dem auch sie enden.

Die letzten Umzugskisten der Galerie wurden soeben in einen Container verladen und in den LKW gehievt, als der Maler zur Galerie zurückkehrte. Die Kommandantin sagte, in dem sie sich noch einmal zu ihm hinunterbeugte und bevor sie das Fenster auf der Beifahrerseite des LKWs heraufkurbelte: „Ich gehe zurück in die Türkei, ins Land meiner Kindheit.” Sie lächelte wehmütig dabei.

Er aber, der nun dem davonfahrenden Kastenwagen nachschaute, stand allein auf der Straße vor der Galerie. Erinnerungsbilder gingen ihm durch den Kopf: Die Zeit im Ausbildungslager in der Türkei, eine aufregende, eine hoffnungsvolle Zeit war das.

Langsam ging er die Straße hinab, die er schon so oft in der Verkleidung als der Maler Frédéric Nestor entlang gehumpelt war. Er fühlte sich plötzlich alt. Eine zuvor nie gekannte Traurigkeit trübte seine Gedanken. Er wird sich aus Irland für immer verabschieden, sich auf einer sonnigen Insel zur Ruhe setzen. Die turbulenten Jahre sind für ihn nun wohl endgültig vorüber.

3 Das unmögliche Versprechen

„Die Bilder sind sehr pessimistisch, sehr traurig. Ich muss mein Leben ändern. Ich will in die südliche Sonne gehen”, erklärte Ruben mit fast tonloser Stimme. Er stand in seinem Atelier vor dem Stapel bemalter Leinwand.

„Ich finde die Bilder schön. Sie drücken so viel Sehnsucht aus, Einsamkeit und Verzweiflung”, antwortete Eleen und beinahe vorwurfsvoll sagte sie: „Jetzt waren Sie schon wieder einige Tage weg. Und nun wollen Sie plötzlich ganz von hier verschwinden?” Ihre grünen Augen musterten das oberste Bild. Es zeigte einen mattblauen Kreis auf dunklem Rot. „Wo wollen Sie denn hin? Und was wollen Sie damit machen?” , fragte sie und zeigte auf die bemalten Leinwände.

Ruben bückte sich und zog ein hinteres Bild hervor, hob es hoch, betrachtete es: „Ich werde sie vernichten, alle”, murmelte er leise, mehr zu sich selbst, denn als Antwort auf ihre Frage.

Eleen streckte ihre Hand aus, nahm das Bild an sich: „Oh nein”, sagte sie energisch, „das werden Sie nicht tun. Die Bilder sind Sie! Sie würden einen Teil Ihrer Seele vernichten. Ich kaufe Sie ihnen ab, Ruben.”

Der Maler sah sie lächelnd an: „Lieb von Ihnen, Eleen, aber glauben Sie, dass Ihr Mann dafür Verständnis haben wird?”

Sie stellte das Gemälde hinter sich, drehte sich dem Maler zu. Ihre grünen Augen funkelten: „Ruben, ich kenne Sie jetzt seit Jahren, länger als ich Keaton kenne. Wir waren gute Freunde, immer. Ich möchte ein Andenken an unsere Freundschaft. Was mein Mann dazu sagt, ist mir völlig gleichgültig.” Entschlossen stemmte sie ihre Hände in die Hüften.

Robert kratzte sich seinen Stoppelbart: „Gut, Eleen, suchen Sie sich eines aus. Ich schenke es Ihnen, zum Andenken an Ihre Hilfsbereitschaft, an unsere Freundschaft.” Er nahm seine Brille ab, putzte sie mit dem Wollschal.

Eleen schüttelte entschieden den Kopf. „Nein, ich suche mir keines aus. Ich kaufe alle.”

Robert sah sie an und erkannte, dass er keine Chance hatte, Eleen ihren Willen auszureden. Sie war eine eigensinnige Irin, eine sehr resolute Frau.

Er setzte sich auf einen Hocker, stützte die Hände auf seine Knie, sah nachdenklich auf den Bilderstapel. „Nun gut, aber unter einer Bedingung.” Der Maler setzte seine Brille wieder auf, blickte die Frau an: „Die Bilder dürfen nie, ich wiederhole, nie öffentlich gezeigt werden. Das müssen Sie mir versprechen, Eleen.”

Sie hob ihre rechte Hand zum Schwur. „Versprochen, Mister Kerk. Ich hänge sie bei uns im Hause auf.” Sie ließ ihre Hand sinken. „Aber ich verstehe nicht, dass Sie die Arbeit all der Jahre nicht ausgestellt haben wollen. Das will doch jeder Maler.”

Ruben erhob sich, ging im Vorderschiff langsam auf und ab, blieb schließlich stehen und sagte: „Vielleicht kommt es ja einmal dazu. Ich werde damit noch warten. Wenn es so weit ist, schreibe ich Ihnen eine Karte.”

„Eine Karte schreiben? Sie haben mir noch nie eine Karte geschrieben”, zweifelte Eleen. Dann fügte sie erklärend hinzu: „Sie haben selbst gesagt, dass Sie nie Karten schreiben, erinnern Sie sich?”

„Ja, ja, ich hab’ das gesagt und ich hab’ auch nie eine geschrieben, aber dieses Mal ist es anders. Ich verspreche, ich werde schreiben.”

Eleen nickte dankbar, wenn sie auch weiterhin Zweifel hegte: „Das ist gut. Solange bewahre ich die Gemälde auf.” Sie blickte auf die Bilder. „Wo gehen Sie eigentlich hin, Ruben?”

Der Maler war vor das Kabinenfenster getreten, sah auf den Erne, das grüne jenseitige Ufer: „Nach Italien, Kalabrien.” Er drehte sich um: „Es kann dauern, bis ich von mir hören lasse. Ich muss erst einmal sehen, wo ich dort unterkomme.”

Eleen sah den Maler schweigend an. Was für ein Leben, dachte sie. Nicht wissen, was kommt, kein Zuhause. „Und wenn Post für Sie kommt, was mache ich damit?”, fragte sie besorgt.

„Es wird keine Post mehr kommen. Die Galerie in Brüssel ist geschlossen. Mein Freund Frédéric Nestor gestorben”, antwortete Ruben mit heiserer Stimme.

Eleen kämpfte mit den Tränen. Dieser Mann tat ihr leid. Gern hätte sie sich weiter um ihn gekümmert. Er ist so exotisch einsam, dachte sie.

4 Unter südlicher Sonne

Vom Schnellboot aus sieht er zum ersten Mal einen fliegenden Fisch. Steuerbord seitab, zirka fünfzig Meter entfernt, zischt er empor aus den Wogen. Die Flossen abgespreizt wie kleine Flügel fliegt er dreißig Sekunden etwa einen Meter über der Wasserfläche silbern glänzend dahin, taucht wieder ab.

Die Südseite der Insel hat steile, schroff aufragende, abweisende Felsen in den Farben Rot, Gelb und Braun. Wilde, tief in den Fels gegrabene Schluchten enden in kleinen romantischen Buchten, die nur vom Meer her zu erreichen sind. Felsbrocken und Geröll markieren, von weißer Gischt umtost, die Küstenlinie. Dann wieder steile, hoch aufragende Felswände. Die Brandung donnert krachend dagegen, schäumt auf, fällt wirbelnd zurück. Ein Farbenspiel aus Blau, Grün und Weiß. Fischadler ziehen ruhig ihre Kreise, Möwen kurven mit quäkendem Lachen über den tanzenden Wassern.

Im kleinen Hafen an der Westseite, geschützt hinter einer hohen Kaimauer, dümpeln einige Fischerboote. Zwei Segelschiffe liegen vor Anker. Drei Kutter haben an der Kaimauer festgemacht.

Weiße Häuserquader zwängen sich bis dicht an die Mole, drängen den Steilhang hinauf. Am schwarzen Sandstrand unterhalb dieser Häuser räkeln sich Touristen. Kinder laufen lärmend hin und her. Hunde springen ihnen nach.

Das Fährboot legt an, nur wenige Fahrgäste steigen zusammen mit ihm aus. Ein Taxi bringt ihn zu seinem neuen Heim in der Nähe des Strandes. Ein zweistöckiges Gebäude. Das auf seinen neuen Namen über eine Agentur gemietete Appartement hat zwei Zimmer, Küche und Bad. Er ist angekommen.

Ein neuer Akt seines Lebens kann beginnen.

Sein Geld war durch mehrere Transaktionen, zuletzt über eine Adresse in Madrid hier auf der Insel seinem unter neuem Namen eröffneten Konto gutgeschrieben worden.

Alle amtlichen Schreiben, Policen, Dokumente, die er in all den Jahren zur Ausübung seiner Tätigkeit gebraucht hatte, waren vernichtet, Spuren beseitigt. Mit neuem Pass ist er wieder einmal ein neuer, ein anderer Mensch.

Er fährt am nächsten Tag mit dem Bus in die Hauptstadt der Insel, nach San Sebastian. Die Fahrt dauert etwa eineinhalb Stunden. Die genaue Fahrzeit hängt davon ab, wie oft der Bus hält. Er hält, weil jemand an der Straße steht und winkt, um mitzufahren und er hält, weil jemand im Bus, just an dieser Stelle, aussteigen will. Hält, weil der Fahrer auf der Strecke einen Kollegen, einen Bekannten trifft, mit dem er ausführlich über Onkel, Tante, Kinder reden, Neuigkeiten austauschen muss. Und er redet während der Fahrt mit den Reisenden. Mit ausgreifenden Gesten unterstreicht er das Gesagte, lässt das Steuer dabei los, schaut sich zu seinen Gesprächspartnern um.

Dennoch, der Bus nimmt die zahllosen Serpentinen und Haarnadelkurven mühelos.

Hier oben in den Bergen, im Lorbeerwald, ist es kühl und nebelig. Der Fahrer schaltet das Licht ein. Als sie unten an der Küste losfuhren, hatte die Sonne geschienen.

Und auch unten am Hafen in der Inselhauptstadt ist es wieder sonnig. Auf der Terrasse des Restaurants gießt er sich aus der Karaffe Wein nach. Das Restaurant liegt an der Breitseite eines großen, gepflasterten Platzes, davor das Meer und der Hafen. Eine Fähre hat gerade angelegt. Lastwagen und Personenautos rollen von der Pier.

Touristen kommen über den Platz. Junge Leute, die der Kälte des europäischen Festlandwinters entkommen wollen.

Drei junge Rucksacktouristinnen setzen sich an den Nebentisch. Er trinkt. Der Wein erinnert an griechischen, nur ist er hier ein wenig herber und nicht harzig.

Die drei Frauen am Nachbartisch sprechen Deutsch. Deutsch ist hier fast so etwas wie Landessprache. Die meisten Touristen sind Deutsche. Vor allem junge Leute, Paare, viele mit Kindern, auch mit Kleinkindern. Hier und da begegnet er einigen Lesben, kaum Männerpärchen.

Ein Hund mit sehnsüchtig suchendem Blick geht zögernd von Tisch zu Tisch, bleibt stehen, schaut auf, wedelt, legt den Kopf etwas schief. Dabei stellt er seine kleinen Hängeohren aufrecht, dass sie aussehen wie winzige Henkel über den dunklen Punkten der Pupillen. Und der Hund wartet, wartet konzentriert, geduldig, still.

Er nimmt etwas von seinen Tapas, reicht ein Fleischstück dem Köter. Der schnappt sich den Brocken, wendet sich ab, sichert die Beute, beschnuppert sie kurz und schlingt sie hinunter. Dann dreht er sich wieder um, setzt sich, nun mit der Gewissheit, dass dies ein lohnender Platz ist und schaut vertrauensvoll mit etwas schiefem Kopf zu ihm hoch.

Er hat den Eindruck, dass der Hund weiß, wie drollig er aussieht. Aber er hat nichts mehr, was er diesem Mischling geben könnte und streckt seine Hand aus. Der Hund weicht vorsichtig, aber nicht ängstlich, ein wenig zurück, beschnuppert dann die dargebotene Hand, schiebt sich näher heran und lässt sich streicheln.

Vom Nachbartisch kommt eine der jungen Touristinnen zu ihm. Der Hund richtet sich auf, schaut zu ihm hoch, dann auf die Fremde, wachsam, als wolle er ihn beschützen.

Die Frau hat rot gefärbtes, weich welliges Haar. Es umrahmt ein schmales bleiches Gesicht mit hellblauen Augen und mit einem, durch wulstige Lippen, etwas zu groß wirkenden Mund. Sie nähert sich ihm mit einer Karte in der Hand, steht dann aufrecht neben ihm und fragt: „Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch?” Er nickt zustimmend.

„Können Sie mir sagen”, fährt sie fort, „wo und wann der Bus ins Valle Gran Rey abfährt?”

Er schaut die Frau an, beugt sich dabei seitlich herunter zum Hund. Der hat sich nun zu seinen Füßen niedergelegt. Er streichelt das Tier und antwortet. Die Frau bedankt sich, geht zu ihren Mitreisenden, erklärt mit ausholender Geste, was sie erfahren hat, deutet in Richtung Hafen.

Er beugt sich zu dem kleinen Vierbeiner hinab, krault ihn. Die Augen dieser einsamen Kreatur schauen ihn treuherzig an.

In den hellgraustämmigen, mächtigen Lorbeerbäumen, gleich zur Linken, in ihrem olivgrünen Blätterdach, geben die Vögel ein mehrstimmiges monotones Pfeifkonzert. Von Ferne dringt der klagende Ton einer Schiffssirene herüber. Er trinkt in Ruhe seinen Wein. Bei jeder Bewegung beobachtet ihn der Hund. Gern würde er ihn mitnehmen. Aber das kann er nicht. Tiere im Bus sind verboten. Auch die Taxifahrer wollen keinen Hund in ihren Autos. Vor allem aber duldet sein Vermieter keine Vierbeiner im Apartment.

Jetzt wo er frei ist, wo er keinerlei Verpflichtungen mehr hat, wäre ihm so ein drolliger Freund willkommen.

Was wir an Hunden so lieben, denkt er, was uns fasziniert, ist ihre schamlose, hemmungslose Zurschaustellung von Bedürfnissen und Gefühlen, wie es auch kleine Kinder tun, vorbehaltlos und egoistisch.

Er döst in der Sonne. Trinkt langsam seinen Wein. Eine Nonne geht vorüber. An den geilen Pater Martinus erinnert er sich. Der Auftrag in Indonesien fällt ihm ein. Er lächelt. Unternehmen „Sanktus” , denkt er.

5 Eine heikle Situation

Monsignore Alonso Almenti, Doktor der Theologie, Historiker, Kenner des 16ten Jahrhunderts, Liebhaber der Renaissance, hatte eine bewegte Vergangenheit. Er war eine Zeit Abt eines namhaften Klosters in Österreich gewesen, dann, wegen seines ausschweifenden Lebenswandels, nach Rom zur Kurie befohlen worden. Nicht etwa, weil man in Rom an diesem Lebenswandel allzu sehr Anstoß genommen hätte, zumal die Katholische Kirche, wie auch die Alpenrepublik, schon durch ganz andere Skandale aufgefallen war, sondern weil diese Orgien sich herumgesprochen und Monsignore Alonso Almenti unvorsichtigerweise auch noch zwei Kinder gezeugt, die beiden jungen Mütter sich aber dann geweigert hatten, ihre Bälger braven Nonnen zu überlassen und die ganze Angelegenheit zudem noch durch die Indiskretion eines neidischen Mitbruders an die Presse kam.

So arbeitete Monsignore nun in Rom, zuständig für den Bereich Dritte Welt, Unterabteilung Afrika, Beschaffung und Organisation von Geldern zur Unterstützung der Mission. Ein verantwortungsvoller und einflussreicher Posten.

Er bewohnte in Rom, in der Nähe der Via Appia, einen kleinen Palazzo, der in einem versteckten, wunderschönen Garten lag. Freilich lebte er in diesem Palazzo mit Kollegen zusammen, einem amerikanischen Jesuiten, zuständig für innerkirchliche Organisation, Mitglied der Glaubenskongegration und einem älteren Monsignore, der eine leitende Funktion im Vatikansender hatte.

So lange Almenti in Rom war, führte er ein unauffälliges und für seine Verhältnisse bescheidenes Leben. Er hatte ein Büro bei der vatikanischen Verwaltung, direkt neben dem Vorzimmer des jungen Sekretärs, der dem leitenden Kardinal der Prefretturia delgi Affari Economici della Santa Sede zuarbeitete.

Monsignore Almenti war ein Mann mit Durchsetzungskraft, war klug, fleißig und pünktlich. Er besuchte regelmäßig die Heilige Messe und grüßte in angemessener Demut ehrfürchtig die Kardinäle. Auch hatte er sich ein Dossier angelegt, in dem alle wichtigen Würdenträger der Kirche detailliert erfasst waren: Werdegang, Beziehungen, die kleinen und großen Schwächen, vor allem aber ihre Laster. Kurz, Monsignore war für diesen Posten genau der richtige Mann. Seine Tätigkeit brachte es mit sich, dass Almenti häufiger auf Dienstreisen zu den einzelnen Diözesen war, um dort von Gemeinden und von Klöstern Spenden in Empfang zu nehmen, beziehungsweise, wenn nötig (und leider wurde das immer häufiger der Fall) mit Drohungen, Versprechungen und Intrigen die Gelder einzutreiben.

Und auf solchen Reisen in die verschiedenen Verwaltungsprovinzen pflegte Alonso Almenti der Bequemlichkeit halber und auch, so wie er es ausdrückte, um diskreter seiner Aufgabe nachkommen zu können, Zivil zu tragen. Zwar hatte er in einem Köfferchen seine Amtskleidung dabei, denn ab und an war es unumgänglich, in bestimmten Situationen, die Hierarchie der Kirche zu demonstrieren und der Macht seines Amtes dekorativen Ausdruck zu verleihen. Und er war im Besitz eines Diplomatenpasses. So konnte er unkontrolliert in seinem Koffer Bargeld dubioser Herkunft über Landesgrenzen bringen, Geld, das nicht auf nachprüfbaren Konten verbucht werden sollte.

Almenti verfügte aber auch über ein eigenes Konto, das ihm die notwendigen Mittel an Hand gab, unabhängig zu agieren. All diese Voraussetzungen brachten es im Laufe der Zeit mit sich, dass Almenti seiner alten Leidenschaft, die ihm den angenehmen Posten eines Abtes gekostet und ihn aus Österreich vertrieben hatte, aufs neue verfiel.

Wenn er sich in Paris, München, Lissabon, Antwerpen oder Los Angeles in einem Luxushotel einquartiert hatte, selbstverständlich nicht als Monsignore, lud er ein oder zwei junge Frauen und junge Männer zu sich aufs Zimmer, bestellte Champagner und Kaviar und genoss das Leben. Er ließ die Frauen und Männer es mit einander wechselweise treiben. Das bereitete ihm Vergnügen. Er bevorzugte es, wenn die Männer sich miteinander beschäftigten, sich liebkosten und es zum Orgasmus brachten. Da er nun schon in die Jahre gekommen war, vergnügte es ihn, wenn er dabei zuschauen konnte. Manchmal, wenn so ein Liebesspiel der jungen Frauen oder der Männer untereinander besonders anregend war, dann konnte es passieren, dass sein Penis sich versteifte und er sogar einen Spermaausfluss hatte.

Auch nahm er sich von Zeit zu Zeit einen Mietwagen, um mit seiner Begleitung ausführliche Reisen zu unternehmen. Dabei zeigte er sich immer großzügig. Er liebte es, kleine Geschenke zu machen, goldene Uhren, Ringe, Armbänder. Und er kaufte in namhaften Boutiquen Designermode für sie.

Da er aber diese besonderen Ausgaben nicht über sein Verfügungskonto abrechnen konnte, entnahm er das notwendige Geld für diese Aufwendungen dem Köfferchen mit den Spendengeldern.

Das ging einige Jahre gut. Doch irgendwann fielen diese Unregelmäßigkeiten dem braven Sekretär des Kardinals auf. Und da der Sekretär solch Treiben schon aus Neid nicht dulden konnte, schwärzte er Almenti beim Kardinal an.

So wurde Monsignore des Postens enthoben und - gewissermaßen zur Sühne - auf eine unbedeutende Position nach Indonesien versetzt.

Die Kurie ging davon aus, dass Alonso Almenti in diesem tropischen Klima - und auch, weil er nun doch schon in die Jahre gekommen war, alsbald in die Ewigkeit abberufen würde. Zumindest aber war er nun nicht mehr imstande, das Vermögen der Kirche zu schmälern. Allein das war schon beruhigend.

Alonso Almenti lebte in Jakarta. Er hatte nicht viel zu tun. Die kleine Gemeinde der Christen in diesem moslemischen Land wurde von einem eifrigen jungen Priester aus Holland, dem Pater ten Helder, betreut. Der für diese Region zuständige Bischof residierte in Manila und ließ sich nur selten in Indonesien sehen.

Das Leben verlief für Monsignore ruhig und beschaulich. So erholte sich Alonso langsam von den Strapazen seines einst aufreibenden Lebens und kam zusehends zu neuen Kräften. Mit den neuen Kräften kam aber auch seine Lebensgier zurück.

Trotz seines Alters, oder gerade wegen seines Alters, so genau kann man das nicht sagen (denn oft ist es ja so, dass mit zunehmenden Alter die Geilheit wilde Blüten treibt, gewissermaßen das letzte Aufbäumen vor dem Ende, wie die Todestriebe bei einem sterbenden Baum), kurz um, Almentis anstößiges Gebaren wurde immer schlimmer.

Das wäre nicht weiter von Bedeutung gewesen, hätte man diesen Mann unter Kontrolle gehabt, in einem Land, wo die Kirche unangefochten als moralische Instanz solche Ausrutscher, Schwarzer Schafe, ohne großen Schaden zu nehmen, verkraften kann, in Italien, Spanien oder Portugal. Aber hier, in einem moslemischen Land, gewissermaßen im Angesicht des Feindes, war dieses Verhalten nicht zu verantworten. Und da der alte Monsignore keinerlei Anzeichen des Siechtums erkennen ließ, im Gegenteil zu alter Höchstform auflief, war es an der Zeit, zu handeln.

Immer häufiger berichtete der eifrige Holländer an seinen Bischof, dass, wenn er seelsorgerisch im Land unterwegs war und so den Alten nicht im Auge behalten konnte, dieser Almenti jungen Mädchen, ja sogar jungen Männern ungeniert nachstellte und häufig öffentlich obszöne Reden hielt, die, Gott sei’s gedankt, nur wenige Einheimische verstehen konnten. Was dennoch aber, wegen der eindeutigen Gesten dieses Alten, des öfteren zu peinlichen Fragen und Beschwerden von einigen Mitglidern der Gemeinde geführt hatte und was darüber hinaus dem verantwortlichen Seelsorger, also ihm, dem treulich sorgenden ten Helder, die Arbeit ungemein erschwere. Er bat, ja, beschwor den Bischof dringlich, diesen geilen Mann zu versetzen und aus Indonesien zu entfernen.

Nun war man aber in Manila und in Übereinstimmung mit den zuständigen Stellen im Vatikan leider nicht in der Lage, diesem Ersuchen des holländischen Paters stattzugeben. Denn man konnte nicht sicher sein, inwieweit Almenti sich Kopien seines Dossiers angefertigt hatte und diese unter Umständen erpresserisch missbrauchen würde.

Almenti weigerte sich zudem hartnäckig, den Anordnungen der Kurie Folge zu leisten und Indonesien zu verlassen. Denn er war sich sicher, dass man ihm im Vatikan oder aber, auch nicht viel besser, in einem abgelegenen Kloster in Quarantäne halten würde.

So beschloss man in Rom das Problem Almenti auf andere Art und ein für alle Mal zu lösen.

Manfred von Rath trat unruhig von einem Bein auf das andere. Jetzt wartete er schon über eine Stunde. Er musste warten. Der Kardinal hatte gesagt „Und kommen Sie mir nicht ohne diese Dokumente.” Nervös schaute er auf seine Uhr. Der Kurier mit der Geheimpost hätte eigentlich schon am Vormittag eintreffen sollen.

„Kommen solche Verspätungen häufiger vor?”, fragte er gereizt den jungen Priester, der das Depositorium scribtum leitete. Der junge Mann sah von seiner Schreibarbeit auf. „Selten. Doch warum seid Ihr so aufgeregt? Festina lente”, und arbeitete weiter.

Eile mit Weile, dachte von Rath verärgert. Seine Mittagspause hatte er nun schon mit dieser Warterei vertan. Er sah aus dem Fenster. Durch die geschwungene Gitterverzierung konnte er in den kleinen schattigen Brunnenhof sehen. Gern hätte er sich jetzt dort aufgehalten. Hier drinnen war es stickig, obwohl das Fenster offen stand. Manfred schwitzte in seiner Soutane. Doch der Kardinal bestand darauf, dass sie getragen wurde. „Das ist Dienstkleidung”, betonte er immer wieder, „das ist die Uniform der Diener Gottes.”

Manfred durfte dieses Büro nicht verlassen. Jederzeit könnte der Kardinal anrufen, um nach dem Verbleib der Post zu fragen. Wenn er dann seinen Sekretär nicht auf diese wichtig Depesche wartend antreffen würde, könnte es Ärger geben. Und Ärger mit dem Kardinal wollte sich Manfred nicht leisten. Er hatte sich vorgenommen, Karriere zu machen. Schließlich hatte es einer seiner Vorfahren auch schon bis zum Kardinal gebracht.

Kardinal Siegfried Reichberg führte seit über einer Stunde mit Pater Anselm Kranz S.J. ein Gespräch unter vier Augen.

Anselm hatte sich an das wandhohe Bücherregal gelehnt. „Monsignore ließ sich verleugnen, ließ verlauten, er sei krank”, erklärte er zum wiederholten Male, „mit ihm war kein Gespräch möglich, Eminenz.”

Reichberg saß an seinem Schreibtisch hinter Aktenbergen. Eine Karaffe mit Wasser stand gefährlich nah am Rande der Tischplatte. Immer wenn der Kardinal mit Schwung einen Aktendeckel zuschlug oder sich eine neue Vorlage angelte, schaute der Pater gebannt auf die Karaffe. Aber sie fiel nicht herunter.

„Fiat justitia et pereat mundus”, murmelte der Kardinal, ohne aufzusehen. Dann erhob er sich unvermittelt, goss aus der Karaffe Wasser in ein Glas, trank einen Schluck und stellte das Glas ab.

„Und diese ominösen Kopien? Etwas im Hause gefunden?” Reichberg stand leicht vorgebeugt hinter seinem Schreibtisch, stützte seine Hände auf der Tischplatte ab, sah Pater Anselm fragend an.

„Das Dossier? Nichts. Im ganzen Haus nichts”, der Pater schüttelte den Kopf. „Ich hab’ mit Hilfe der netten Haushälterin in Abwesenheit der beiden Herren das ganze Haus gründlich durchsucht. Auch den Hof. Nichts! Entweder existieren diese Kopien nur in unserer Einbildung oder Almenti hat sie anderweitig deponiert.”

Kardinal Reichberg ließ sich langsam auf seinem Armsessel nieder, nahm einen der Ordner, blätterte unaufmerksam darin und erwiderte: „So wie ich den Alten einschätze, vermute ich das Letztere, mein lieber Kranz. Er wird sich von diesen für ihn, wie er meint, wichtigen Unterlagen sicherlich nicht getrennt haben.” Er legte den Ordner wieder auf den Schreibtisch zurück: „Er wird sie irgendwo in Jakarta aufbewahren, aber so, dass er jederzeit an sie herankommen kann. Dieser Almenti ist ein Fuchs. Aber wie dem auch sei. Gratias Pater. Ich weiß Ihre Bemühungen zu schätzen. Gott lohne es Ihnen.”

Anselm Kranz verneigte sich, ging zur Tür. Reichberg sah auf die Uhr. „Ich erwarte in dieser leidigen Angelegenheit letzte Informationen”, rief er dem Jesuiten nach, als dieser das Büro verließ.

Gefolgt von seinem Sekretär Manfred von Rath schritt Kardinal Reichberg energisch auf die von zwei Gardisten bewachte Tür zu. Die Schweizergarde salutierte. Der Kardinal nahm von dieser Ehrenbezeichnung keine Notiz, streckte seine rechte Hand aus und wedelte ungeduldig dem Sekretär. Manfred entnahm einer schwarzen Mappe einen Aktendeckel, der mit einem roten Band verschnürt war. Das Siegel war aufgebrochen. Er überreichte das Päckchen mit einer leichten Verbeugung seinem Vorgesetzten. Unwirsch klemmte sich Reichberg diese Unterlagen unter den Arm und trat vor die schwere Pinienholztür.

Die Gardisten öffneten und salutierten. Manfred von Rath wartete, bis der Kardinal hineingegangen und die Tür geschlossen war. Dann schritt er den langen Korridor entlang und stieg die breite geschwungene Treppe hinab. Er war gekränkt, weil der Kardinal sich seit Tagen ihm gegenüber aufbrausend und ungerecht verhielt.

Sicherlich wieder eine dieser bösartigen Intrigen, die es immer wieder zwischen den Würdenträgern hier im Vatikan gab. Aber auch das wäre kein Grund, mich so herablassend zu behandeln, dachte Manfred.

Der Holz getäfelte Saal, in dem sich der circulum ocuulm domini traf, befand sich oberhalb der päpstlichen Gemächer. Die sechs hohen Fenster ermöglichten einen herrlichen Blick auf eine Palmengruppe im vatikanischen Garten.

Als Kardinal Reichberg eintrat, verließen die alten Kardinäle Mantroni und Gudano den Platz am Fenster und begaben sich an den Tisch.

„Dominus vobiscum”, grüßte Reichberg.

„Et cum spiritu tuo”, antworteten die beiden Kardinäle.

Siegfried Reichberg warf das Dossier auf den langen Konferenztisch und schaute mürrisch in die Runde: „Eminenz Gudano, ehrwürdiger Kardinal Mantroni. Die Angelegenheit, die uns heute hier im engsten Kreis zum wiederholten Male zusammenführt, ist ausreichend bekannt.” Er machte eine Pause und wartete auf eine Reaktion.

Mantroni saß mit gesenktem Kopf, die Hände auf der polierten Tischplatte wie zum Gebet gefaltet und bewegte sich nicht. Gudano nickte bedächtig.

„Unser Bemühen war, leider, pia desideria. Es gibt keine Anzeichen für ein Einlenken der betreffenden Person auf unser rechtmäßiges Begehren.” Reichberg öffnete die Verschnürung, zog mehrere Bögen heraus und verteilte sie an seine Zuhörer.

Er hatte von einigen Blättern Kopien anfertigen lassen.

Mantroni saß noch immer mit gesenktem Haupt da, machte keinen Versuch, die Unterlagen näher zu sich heranzuziehen. Er vermisste seinen Siestaschlaf. Gudano blätterte unlustig in den Seiten.

Reichberg fuhr fort: „Modus in rebus, doch nun ist das Maß voll. Schauen Sie sich die flehentlichen Schreiben dieses Paters ...”, Kardinal Reichberg befeuchtete mit der Zunge seine rechte Daumenspitze und blätterte mehrere Seiten um. „... dieses ten Helder an!”

Ernesto Gudano hatte sich die Brille aufgesetzt und studierte die Kopien aus Manila. Er schüttelte den Kopf, nahm die Brille ab und schlug mit der Faust auf den Tisch: „Nec plus ultra!”

Mantroni schreckte hoch, bekreuzigte sich und hauchte: „Anathema sit.”

„Amen”, sagte Reichberg.

Jetzt zog Julio Mantroni sich die Papiere heran. Er tastete seine Taschen ab, fand aber keine Brille. Er seufzte leise und verfiel wieder in seine Ruheposition.

„Das hier ist die letzte Zusammenkunft des COD in dieser leidigen Sache. Ich habe, wie in den vorausgegangenen Zirkeln besprochen, mich um eine ultima ratio bemüht und sie gefunden.”

„Dei gratia”, sagte Mantroni und blickte zur Saaldecke.

„Nur, die Sache wird nicht ganz billig”, fuhr Reichberg unbeirrt fort, „doch ich denke, mit Ihrer Zustimmung für diese dira necessitas wird unser sehr verehrter Kardinal Kostangui in seinem Sonderfonds noch eine Finanzierungsmöglichkeit finden.”

Beide Herren nickten zustimmend.

Reichberg zog ein weiteres Schriftstück aus den Unterlagen. „Hier, Seite acht.” Er hielt das Papier hoch. „Das Gedächtnisprotokoll unserer Kontaktperson. Das Gespräch fand in Zürich statt.”

Gudano ließ sich die Unterlage reichen, blätterte darin. Hielt dann die Seite etwas geneigt ins Licht und las. Reichberg wartete. Montroni hatte seine Hände wieder gefaltet, den Kopf gesenkt.

„Wie üblich, auri sacra fames”, schimpfte Ernesto Gudano und wedelte mit dem Papier.

„Ich sagte doch, es wird nicht billig”, verteidigte sich Reichberg.

Gudano zuckte mit den Schultern, hob resigniert die Arme, legte das Blatt hin und brummte: „De nihilo nihil”, fügte dann leise lachend hinzu: „Ante mortem nemo beatus.”

„Wie wahr”, bestätigte Reichberg, atmete tief durch und streckte seine Hände nach den Unterlagen aus. Die Männer reichten sie ihm. Er stopfte alle Papiere wieder in die Mappe und verschnürte sie. „Also, Ihr Handzeichen, Eminenzen.” Die Kardinäle hoben ihren rechten Arm. Mantroni schaute in die Runde und sagte: „Quod deus bene vertat.”

„Amen”, antwortete Gudano und Reichberg sagte erleichtert: „Danke, das ist entschieden. Roma lacuta, causa finita.”

„Ad maiorem Dei gloria”, ergänzte Gudano.

Die Männer erhoben sich, fassten sich an den Händen und sprachen gemeinsam feierlich: „Consum atum est.”

Aufgrund seiner langen Tätigkeit im engsten Zirkel des Vatikans war Alonso Almenti berechtigterweise misstrauisch. Man hätte also keinem Mann aus dem unmittelbaren Umfeld der Kurie diese Aufgabe überlassen können. Nur eine neutrale Person war für dieses leider notwendige Unternehmen geeignet, jemand der nicht unmittelbar mit der Kirche in Verbindung zu bringen war.

So hatte man sich über Mittelsmänner an Brüssel gewandt. Die Verhandlungen waren kompliziert gewesen, da sich Kardinal Kostangui als Pfennigfuchser erwies. Aber endlich einigte man sich doch. Die Galerie in Brüssel schickte Robert ein Telegramm.

6 Unternehmen Sanctus

Ein für diese Jahreszeit ungewöhnliches Gewitter mit kühlem, prasselnden Regen und bedrohlicher Finsternis empfing Robert in Jakarta. Der Chauffeur von Mister Sidarta holte ihn am Airport ab. Aus dem klimatisierten Wagen schaute Robert durch die getönten Scheiben auf ein ausgedehntes Gewirr vorwiegend ebenerdiger Häuser, Häuschen, Buden, Hütten. Aber auch Hotelpaläste zogen vorüber, Villen in üppig wuchernden Gärten. Dann kamen sie auf eine breite Schnellstraße, vorbei an großflächigen Plätzen mit hoch aufgerichteten Monumenten, die den Stolz dieser jungen Nation dokumentierten.

Sie erreichten ihr Ziel. Das große Tor wurde auf Hupsignal geöffnet. Der Wagen folgte dem geschwungenen Kiesweg durch den gepflegten Garten und hielt knirschend vor dem Portal einer Villa. Personal stand bereit, öffnete die Wagentür, nahm Roberts Gepäck aus dem Kofferraum und begleitete ihn ins Haus.

In der kühlen Halle begrüßte ihn Mister Harun Sidarta. „Herzlich willkommen in meinem Hause, Herr Quest.” Mister Sidarta sprach Deutsch und er war stolz darauf. Er führte Robert in seine Bibliothek.

Robert lächelte sein Gegenüber an: „Nun komme ich auf Ihr Angebot zurück, dass Sie mir seinerzeit bei unserer ersten Begegnung in Berlin gemacht haben”, begann Robert das Gespräch, „ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft und für die Möglichkeit, so ohne Aufsehen agieren zu können.”

Mister Sidarta grinste breit. „Ist mir eine Freude, wenn ich Ihnen helfen kann.”

Im Hause der beiden katholischen Seelsorger, ten Helder und Alonso Almenti, die für die kleine Gemeinde in Jakarta zuständig waren, nahm die Haushälterin Angelika Huber den Topflappen und hob den Deckel. Mit einem langstieligen Löffel schöpfte sie etwas Suppe. Es dampfte. Sie spitzte die Lippen und pustete. Dann probierte sie und nickte zufrieden. „Das muss ein End’ haben”, sprach sie zu sich selbst. „Da macht das Kochen keine Freud’. Immer mäkelt der Monsigniore an allem herum. Nichts ist ihm recht. Dabei geb’ ich mir alle Müh’.” Ärgerlich kramte sie Teller aus dem Schrank, stellte sie auf den Tisch. Sie sah auf die Uhr. „Jetzt kimmt er glei von seinem Spaziergang, der Monsignore. Wo der bloß alleweil rumlauft?”, fragte sie sich. Sie legte die Löffel neben die Teller, holte aus der Schublade drei Servietten heraus. In dem Augenblick wurde die Haustür geöffnet. Eilige Schritte gingen den Flur entlang.

Ah, der Pater, dachte Angelika. Der ist immer pünktlich, obwohl der all die Arbeit hat.

Ten Helder kam in die Küche. „Riecht geschmackelig”, sagte er. Angelika Huber mochte diesen fleißigen Holländer, diesen schlanken, blonden und gut aussehenden Mann. Der Pater setzte sich an den Tisch.

„Heut’ gibt’s soto ajam“, verkündete Angelika. Sie war stolz darauf, indonesisch kochen zu können. „Und vorher eine Gemüsesuppe.”

„Hat Monsignore schon?”, fragte ten Helder. In diesem Augenblick wurde die Haustür geöffnet und mit Wucht geschlossen. Schlürfende Schritte auf dem Flur waren zu hören. Die Haushälterin schüttelte den Kopf: „Na, da kimmt er grad heim. I brings ihm glei.”

Wie konnten geistliche Herren nur so spinnefeind miteinander sein, fragte sie sich. Nie aßen sie mittags zusammen. Der Pater mit ihr in der Küche, der alte Monsignore auf seinem Zimmer.

Angelika nahm eine Schüssel, füllte Suppe hinein, stellte sie auf ein Tablett, legte Löffel und Serviette dazu, einen Teller und balancierte alles ins Zimmer vom Alten.

Monsignore Almenti kam herbei, nickte beiläufig, setzte sich an den Tisch vorm Fenster, zog die Serviette aus dem Ring, schüttelte sie und steckte sie sich unters Kinn. Das weiß gestärkte Tuch legte sich über die Wölbung seines Bauches wie ein Laken.

„Gesegnete Mahlzeit”, wünschte Frau Huber.

Der Alte ist schon merkwürdig, dachte sie, als sie das Zimmer verließ. Soll hierher strafversetzt worden sein. Aber das wollte sie nicht glauben. Ebenso nicht die Gerüchte, die über ihn kursierten. Auch wenn der nette Geistliche aus Rom, der Jesuiten Pater, der erst vor zwei Monaten zu Besuch hier gewesen war, seltsame Fragen über Almenti gestellt hatte. Und dabei hatte Monsignore diesen Besuch aus Rom überhaupt nicht sprechen, ja, nicht einmal sehen wollen. Und so hatte sich der Besucher aus Rom allein im ganzen Haus, im kleinen Hof, vor allem aber in Almentis Zimmer umgesehen. Was der wohl gewollt hat?

Mister Sidartas Familie gehörte zur kleinen christlichen Gemeinde in Jakarta. Er übergab Robert einen Brief. „Ein Pater ten Helder hat den für Sie hier abgegeben”, sagte er.

„Danke”, antwortete Robert und steckte den Brief ungelesen ein. Auf diese Nachricht hatte er gewartet. Jetzt ging es erst einmal darum, mit Mister Sidarta die Dinge für Bali zu besprechen. Sie zogen sich in sein Arbeitszimmer zurück.

Die Unterhaltung dauerte etwa eine Stunde, dann wurde zu Tisch gebeten. Es gab reichlich Fisch, Geflügel, Gemüse, Reis, Obst und Kaffee.

Nach dem Essen gab Mister Sidarta Robert noch einen Zettel mit indonesischem Text in großen Lettern geschrieben. Robert nahm dieses für ihn so wichtige Papier. Ohne dieses Schreiben würde er sich auf Bali mit dem Alten nicht verständigen können.