Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

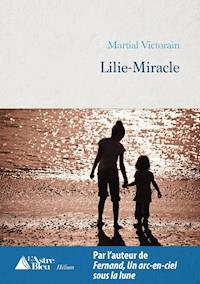

- Herausgeber: L'Astre Bleu Editions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Le récit poétique d'une fugue entre sœurs.

En gravissant cette montagne ramollie, ce matin-là, nous étions à la maternité, Lilie. Tu avais quelques heures et je t’arrachais au sein écrasant de notre mère. Bientôt, dans une allée du parc Monceau, tu te jetterais dans mes bras ; je les fermerais à double tour sur tes frêles épaules et alors, plus jamais je ne te laisserais partir. Je voulais du velours pour toi, Lilie. Toujours. Qu’il ne t’arrive jamais rien. Je te voulais le monde à tes pieds, petite sœur. Te le servir sur un plateau de « grâces » matinées, dorées au soleil de nos enfances. Par transparence, tu étais ce monde idéal ! Je te voulais tous les jours de la vie, toutes les aurores et tous les crépuscules infinis. Des éclairs et des clairs de lune, des ciels zébrés d’or, oxydés, mélangés d’éclats d’onyx et de coulées de cuivre. Je te voulais tout l’amour du monde, Lilie.

Je t’étouffais, je crois.

Suivez Ester et Lilie dans leur périple étourdissant et regardez le monde à travers leurs yeux d’enfants.

EXTRAIT

C’est ce matin-là que j’ai pris ma décision, définitive, irrévocable. J’y avais déjà songé la veille alors que nous étions encore allongées sous la meule de pâturin, mais la venue imprévue de Cornélius cherchant Galipette avec sa flûte enchantée, m’avait écartée de mes pensées. Ce matin, celles-ci revenaient avec force et conviction, et désormais rien ne pourrait plus jamais me faire changer d’avis.

Immédiatement, j’ai décidé de mettre Lilie au courant. Cette grande nouvelle risquait fort de chambouler nos existences communes, de modifier la face cachée de la lune et l’avenir du monde. Mais j’étais décidée. Je l’ai secouée doucement :

— Lilie, réveille-toi. Lilie.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Roman initiatique, concentré de rêves, joyau de spontanéité,

Lilie-Miracle est un remède garanti pour tous les névrosés résistants aux bienfaits de la méditation. -

Blog d'Agnès Karinthi

À PROPOS DE L'AUTEUR

Martial Victorain est né en 1965 à Bourg-en-Bresse, dans l’Ain où il grandit à la campagne.

Second d’une fratrie de trois, il passe son enfance au cœur d’un jardin d’étoiles, dans un délicieux petit village accroché aux contreforts du Revermont. C’est là, à deux pas des gorges de la rivière d’Ain qu’il se nourrit de choses simples : de la nature, du calme d’hivers enneigés propices à la rêverie et aux lectures. Mais aussi des champs de coquelicots, d’une enfance qui barbouille les genoux de mercurochrome et colore les lèvres au vermillon cerise. C’est là encore, sous ce ciel où paissent des troupeaux de nuages et où veille un berger d’or que naissent ses premières écritures...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 494

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture et iconographie : Alain Cournoyer (alaincournoyer.com)

Sources photographiques : 123RF / Yarruta

© L’Astre Bleu Editions, 2016

709 RD 933 – Les Leynards – 01140 GARNERANS

http://lastrebleu-editions.fr

Collection « Hélium »

Création des versions numériques : IS Edition, via son label Libres d’écrire, Marseille.

ISBN (version papier) : 978-2-490021-00-0

ISBN (versions numériques) : 978-2-37692-044-1

Du même auteur

Sur les traces d’un ange - Les Passionnés de Bouquins. 2012

La compagnie des vermioles - Éditions Mon Village. 2014

Fernand, un arc-en-ciel sous la lune – Astre Bleu Éditions. 2015

Prix Claude Favre de Vaugelas 2016

L’homme en équilibre - Éditions Paul&Mike. 2015

Alfred Chocotte et le voleur de rêves – Astre Bleu Éditions. 2016. Roman jeunesse.

À Colline

Matéo,

Janel,

Mes trois miracles.

« Le problème de cette planète,c’est qu’entre les enfants et les bêtes, il y a l’homme. »

Sylvain Tesson

« Avec nos bidons en fer blanc

On descendait chercher le lait

A la ferme au soleil couchant

Dans l'odeur des soirs de juillet

On avait l'âge des confitures,

Des billes et des îles au trésor

Et on allait cueillir les mûres

En bas, dans la ruelle des morts... »

H. Félix Thiéfaine

La ruelle des morts

1

En ce temps-là le monde était une matière imprécise aux contours tissés de lin blanc.

C’est sous le ciel d’un tipi halluciné que chaque nuit nous tenions conciliabule et que se déroulaient les moments les plus précieux de nos journées. Au-delà de cette fragile forteresse, chaque bruissement était suspect, tout devenait prétexte à chimères et cauchemars. Marchant dans l’obscurité, l’inconnu rodait partout, mystérieux, effrayant. Alors déambulaient des ombres aux formes étranges, créatures terrifiantes, imparfaites ; des fantômes aux orbites phosphorescentes sortis tout droit des armoires, descendus du grenier, montant de la cave, surgissant de nos esprits féconds de petites filles.

Le plancher qui craquait, un bruit sous la toiture, un autre derrière les lattes des volets à persiennes qui donnaient sur la cour.

Le manche d’un balai dressé au milieu du lit servait de mâtereau à ces maigres remparts et la lampe de poche que nous allumions par alternance — afin d’en économiser les piles — tentait de nous rassurer.

À cette époque nous étions squaws, fées des neiges parfois, ondines ou bien lucioles échouées sur le rivage d’une île déserte, chuchotant à nos instincts de survie des mondes imaginaires.

Dans la chambre où nous partagions le même lit, nos existences se tenaient blotties dans le faisceau de la lampe.

Souvent nos soirées se terminaient en chuchotant :

— … cent quarante-deux coquelicots rouges, cent quarante-trois coquelicots rouges, cent quarante-quatre coquelicots rouges, cent quarante-cinq coqu…

— J’pourrai emmener Chouchourse ?

— Elle veut venir aussi ?

— Woui, c’est elle qui m’a demandé.

— Ben... d’accord, tu pourras l’emmener.

— Youpi ! T’entends ça, Chourchourse ? Tu viens avec nous !

Chouchourse était une peluche, le doudou rose à carreaux de ma petite sœur dont elle ne se séparait jamais, une oursonne au tissu un peu usé.

— Je continue ?

— Woui !

— Cent quarante-six coquelicots rouges, cent qua…

— J’ai pas sommeil !

— J’en ai marre, Lilie ! De toute façon, ça marche jamais, c’truc-là !

— C’est normal.

— Pourquoi ?

— Parce que ça marche qu’avec les moutons.

— Pourquoi ça marcherait pas aussi avec les coquelicots ?

Lilie haussa les épaules en signe d’ignorance, gonfla ses joues et laissa échapper un bruit d’air entre ses lèvres... « pruuuuhhh ! »

Puis elle reprit :

— Je sais pas, moi. C’est p’t’être parce que c’est pas pareil que les moutons, les coquelicots.

— T’as qu’à imaginer une prairie remplie de coquelicots... Essaie encore. Fais un effort, s'il te plaît.

Ma petite sœur d’un coup est devenue très sérieuse. Elle a plissé le front, froncé les paupières et fermé les yeux aussi fort qu’elle a pu.

Après être restée momifiée quelques secondes avec cette étrange grimace sur la figure, bouche rose pincée vers l’intérieur et petit nez troussé vers le bas, elle a perdu patience et relâché sa concentration avant d’exploser :

— J’y arrive pas ! J’ai plus d’air !

— Chuttt ! Essaie encore.

— J’ai pas sommeil, j’te dis ! Je sais, quand même !

— Va pourtant falloir qu’on dorme. On se lève de bonne heure demain, tu l’sais.

— Y fera encore nuit quand on partira ?

— Si on veille trop, on n’entendra même pas le réveil.

— Y fera encore nuit ? insista Lilie.

— À condition de dormir, oui.

— Ça va être trop bien.

— Fait chaud là-d’ssous ! C’est pour ça qu’t’arrives pas à dormir. Attends... J’vais éteindre la lampe et on va repousser les draps.

— Non, j’ai peur !

— C’que t’es chiante parfois, j’te jure ! Fait vraiment trop chaud !

— Tu crois qu’on va le trouver ?

— Bien sûr qu’on va le trouver.

— Et le ramener ?

— Oui, et le ramener.

— C’est loin, le Moulleau ?

— Un peu.

— Beaucoup ?

— Un peu beaucoup !

— Beaucoup comment ?

— On en a déjà parlé au moins… vingt-deux millions de fois !

— Redis !

— Faut traverser la France !

— Toute ?

— Toute !

— Toute jusqu’au bout ?

— Jusqu’au bout !

— Jusqu’à l’océan même ?

— Jusqu’à l’océan !

— Et si on l’trouve pas quand même ?

— On va l’trouver, j’te dis. Allez, dors maintenant.

— Y en a beaucoup des restaurants au Moulleau ?

— J’en sais rien. J’y suis jamais allée, Lilie. Peut-être. Sûrement même.

— Des qui s’appellent aussi La Sirène bleue ?

— Non, ça, j’crois pas. Des qui s’appellent La Sirène bleue, doit y en avoir qu’un. C’est pour ça qu’on va l’trouver.

— Tu trouves que c’est joli, toi, comme nom, La Sirène bleue ?

— Oui, je trouve. Enfin… moyen joli.

— Tu sais pas bien ?

— Si. Mais si tu veux mon avis, en ce moment je m’en fiche, voilà ! Je voudrais juste qu’on dorme.

— Moi aussi, je m’en fiche. Et on ramènera la vague aussi, comme on a dit ?

— On fera tout comme on a prévu, p’tit cœur.

— Alors, ça va. Elle va être drôlement contente, Alice. T’as mis la grande gourde dans mon sac ?

— Oui.

— Faut pas l’oublier, hein ?

— Puisque j’te dis que je l’ai mise.

— Compte !

— J’en étais à combien ?

— Cent quarante-six.

—… Cent quarante-sept coquelicots rouges, cent quarante-huit coquelicots rouges, cent quarante-neuf coquelicots rou…

C’était souvent de cette façon que se passaient les veillées entre nous, les endormissements de Lilie pouvant parfois se prolonger des heures avant qu’elle ne capitule. Certains soirs, c’est moi qui sombrais la première.

— Ça sent la savonnette ? reprit-elle après que j’eus comptabilisé un champ entier de coquelicots.

— Quoi ?

— Les coquelicots, ça sent la savonnette ?

— Non, c’est la lavande qui sent la savonnette.

— Ah ? Mais… Alice, elle dit…

— Oui, je sais. Mais Alice, elle dit ça juste pour la lavande.

— Parce qu’en vrai, c’est pas vrai, ça sent pas la savonnette ?

— Pas toujours. Enfin… si. Les savonnettes à la lavande sentent la lavande. Mais pas les autres.

— Pas les savonnettes aux coquelicots ?

— Voilà ! Pas celles aux coquelicots. Oh, et pis tu m’embrouilles avec tes histoires de savonnettes ! D’ailleurs, je sais même pas si ça existe les savonnettes aux coquelicots.

— P’t’être que ça n’existe pas.

— P’t’être. Tu veux pas que je compte les moutons plutôt ?

— Non. Je veux que tu me racontes l’histoire de Malou le matou qui avait peur des souris.

— D’accord. Mais après, on dort.

— Woui !

— Promis ?

—…

— Lilie, promis ?

— Promis !

— Bon, très bien.

Ainsi donc, commençait l’histoire de Malou le matou qui avait peur des souris :

« Malou était un chaton tout roux qui attrapait des puces et des poux surtout ! Mais jamais de souris. Malou avait deux petites sœurs. L’une s’appelait Chatou, l’autre, Froufrou. Les trois chatons jouaient souvent ensemble et ne quittaient jamais leur panière installée derrière le fourneau à bûches, dans la cuisine. Un jour pourtant, alors que leurs parents étaient sortis… Malou se glissa à tâtons hors de la panière… »

— Tu dors, Lilie ?

— Non ! Continue ! Pourquoi tu parles doucement ?

— J’croyais que tu dormais.

— Non, je dors pas. Ils étaient partis où, leurs parents ?

— J’me rappelle plus.

— T’as oublié ?

— Oui.

— Ah, fit simplement Lilie dont le timbre de voix trahissait une certaine déception. P’t’être qu’ils avaient divorcé ? demanda-t-elle encore.

— Mais non ! Les chats ne divorcent pas.

— T’es sûre ? Pourquoi ?

— Parce que les chats se marient pas.

— Ah ! Alors ils étaient où ?

Je laissai s’immiscer un temps de silence entre nous, et attrapant une réponse qui m’arrivait de je ne sais où, je déclarai :

— Ça y est ! J’me souviens ! Ils étaient partis danser au bal masqué du Chat botté.

— T’es sûre ?

— Sûre de sûre !

— Ça existe, le bal masqué du Chat botté ?

— Si j’te l’dis !

— Bon, continue !

— À vos ordres, chef !

« … Les deux petites sœurs de Malou essayèrent de le retenir, mais Malou, très têtu, n’en fit qu’à sa tête. Il traversa la cuisine, longea le mur, contourna le buffet, le frigo, et arriva devant la porte de la cave restée ouverte. Il vit de la lumière en bas et décida de descendre par l’escalier. »

— C’est comme chez Alice on dirait cette maison, m’interrompit Lilie.

— Oui, c’est comme chez Alice. Mais si tu me coupes tout l’temps, on verra pas la souris.

— Pourquoi ?

— Parce que les souris n’aiment pas quand on fait du bruit. Et si tu parles trop, elle va rester cachée dans son trou de souris.

— Bon, d’accord, je dis plus rien. Vas y, continue !

« Malou vit que madame Ficelle était en train de ranger des bocaux de conserves. Mais madame Ficelle, qui était très grande et très vieille, avait oublié ses lunettes sur la table de la cuisine. Et sans ses lunettes, elle ne voyait pas beaucoup et confondait facilement un bocal de haricots avec un vase rempli de jolies fleurs. Elle ne vit pas Malou descendre. En remontant de la cave, elle repoussa la porte et enferma Malou dans le noir. Mais comme il n’avait pas peur du noir, il com... »

— Moi, j’aurais peur. Pourquoi il avait pas peur ?

— Je te l’ai déjà expliqué, Lilie.

— J’me rappelle plus.

— Les chats ont des yeux pour voir la nuit. Pour eux, en vrai, il fait jamais noir.

— Ah, wouiii ! C’est vrai ! Et après, y s’passe quoi ?

— J’ai sommeil.

— Pas moi !

« Malou entendit du bruit derrière lui. Il se retourna et vit la cage à fromages suspendu à une poutre. Et dans la cage à fromages… il y avait… il y avait… »

— La souriiiis !

— Zut ! Lilie ! Zut ! Qu’est-ce que t’as encore fait ?

— Ben… Ben... quoi ?

— Tu l’as fait exprès, j’en suis sûre !

— Ben…

Ma petite sœur avait la moue renfrognée que je lui connaissais parfois lorsqu’elle venait de faire une grosse bêtise. Cette moue que je prenais plaisir à provoquer.

— La souris…

— Ben quoi ?

— Tu lui as fait peur et elle est partie !

— Oh, pardon ! Pardon, petite souris !

C’était souvent comme ça que se déroulaient les choses entre nous. Tout un monde s’éveillait et s’agitait la nuit sous le tipi tissé de lin blanc des deux petites filles que nous étions, tandis que notre grand-mère dormait.

C’est comme ça aussi qu’a débuté l’aventure de ce voyage que nous avions programmé et qui tressa l’histoire d’une partie de notre vie à toutes les deux. Toute une échappée-belle sur laquelle le rideau du spectacle est retombé un matin de juillet.

2

Lilie trouva le sommeil avec beaucoup de difficulté et très tard cette nuit-là. Tellement tard même que je crus devoir lui laisser terminer seule l’histoire de Malou le matou qui avait peur des souris. J’ai lutté comme une forcenée pour parvenir à garder les paupières entrouvertes, attendant qu’elle s’endorme enfin. J’étais flapie. En même temps, comme j’étais l’auteure de cette singulière histoire qui changeait au fur et à mesure de mes fantaisies, ma petite sœur aurait eu beaucoup de mal à trouver une fin que je ne connaissais pas moi-même.

Il faut dire que je n’ai jamais aimé les fins d’histoire.

Retenue dans mes songes par le manque de sommeil, j’ai bien failli ne pas entendre le réveil quand la sonnerie s’égosilla quelques heures plus tard. Je l’avais roulé dans un gros pull-over et collé au fond d’un des deux sacs à dos que j’avais préparés pour notre voyage et dissimulés sous le lit. Tout en restant allongée, je pouvais atteindre une des sangles du sac en tendant le bras, tirer dessus, et plonger ma main à l’intérieur pour arrêter l’alarme sous le pull-over. L’opération devait durer moins de dix secondes. J’avais fait plusieurs essais chronométrés. Je m’étais entraînée pour être prête le jour J. Et le jour J était enfin arrivé.

Ma plus grande inquiétude résidait dans le fait que notre grand-mère, qui dormait de l’autre côté de la cloison, soit réveillée à ce moment-là. Dans quel cas ç’aurait été une véritable catastrophe ! Tout notre plan aurait été mis en pièce et balayé en quelques secondes. Or, j’avais planché dessus une bonne partie de l’année. J’en avais dénoué chaque nœud, analysé chaque point, même le plus insignifiant. J’avais tout calculé, tout millimétré dans les moindres détails sans rien laisser au hasard. Avec pour seul mot d’ordre : n’échouer sous aucun prétexte ! Pour ma petite sœur, je n’en avais pas le droit. Pas pour Lilie.

J’ai attendu un peu, guettant dans la pénombre un bruit suspect qui serait parvenu depuis l’autre côté de la cloison de briques. Mais je n’ai perçu que les ronflements saccadés et les déglutitions que produisait Alice dans son sommeil. Signe que la voie était libre.

Je me suis levée. J’ai tiré les sacs à dos cachés sous le lit, ouvert délicatement la porte vers le couloir et pris sous le bras les vêtements qui m’attendaient sur la chaise. Sans faire grincer le plancher, sur la pointe des pieds, j’ai emprunté l’escalier en prenant bien soin d’éviter les deux premières marches qui boitaient. J’ai laissé dormir ma petite sœur et je suis allée m’habiller dans la salle de bain. Je savais que la journée serait longue et je ne voulais pas qu’elle soit trop fatiguée sur la première partie de notre expédition. Aussi, j’avais prévu de ne la réveiller qu’au dernier moment, juste avant que nous ne sortions. Le jour serait encore loin de poindre. On déjeunerait plus tard, sur la route.

Après la salle de bains, je suis passée à la cuisine. J’ai fouillé dans le buffet en formica où se trouvait tout le nécessaire à petits-déjeuners : les bols, le pain bien protégé dans son sac en toile, le cacao, la chicorée, le miel, les biscottes et les biscuits dans la boîte métallique. J’ai pris six madeleines et un paquet de Petits Beurre nantais, une bouteille de lait, deux pêches dans la corbeille à fruits et j’ai fourré le tout dans une poche de mon sac à dos. Puis je suis remontée dans la chambre pour réveiller Lilie et Chouchourse qu’elle tenait serrée dans ses bras.

J’avais tout prévu et tout préparé dans ma tête depuis que nous étions arrivées chez notre grand-mère. C’était deux jours avant la rentrée des classes, onze mois plus tôt.

C’est à cette époque qu’a eu lieu le grand chambardement dans notre vie et que la tempête a soufflé méchamment sur la famille Mariani : la nôtre. Ceux qui n’ont pas vécu le divorce de leurs parents ne peuvent pas comprendre, les autres sauront de quoi je parle.

Tout a commencé d’une manière assez banale et ordinaire en somme, comme c’est souvent le cas. Par une histoire de cœur ou de fesses, ou peut-être bien les deux. Difficile à dire vraiment. Je pense que dans ces circonstances, la perception du corps humain se trouve chamboulée dans l’esprit des adultes, tellement chamboulée même, qu’ils ne savent plus trop où situer quoi.

Depuis que j’étais à l’école primaire, entre la classe de cours préparatoire et ma première année de cours moyen, beaucoup de mes copines étaient devenues filles de divorcés avant que n’arrive notre tour à Lilie et moi. C’était même une véritable contagion cette épidémie de démariage. Une sorte de virus que les adultes s’amusaient à se refiler comme une patate chaude afin que tous en profitent.

Dans la cour de l’école, des clans s’étaient formés et organisés. Un effet mode soufflait sur nos récréations. Et comme dans tout effet mode, il était plutôt mal vu de ne pas en être et de ne pas se déclarer, un beau matin, comme tout le monde ou presque, enfant de divorcés.

Pour toutes ces raisons, même si je priais au fond de moi pour que cela ne nous arrive jamais, ça n’a pas vraiment été une surprise lorsque nos parents nous ont appris qu’ils se séparaient.

Mais on a beau s’être préparées, être conditionnées et s’attendre au pire… Du jour au lendemain, en arriver là ! Se retrouver dans cette position inconfortable d’enfants de divorcés, croyez-moi, ce n’est pas marrant du tout. Admettre l’inadmissible, concevoir l’inconcevable, se dire tout à coup que nos propres parents n’ont pas été à la hauteur, a de quoi laisser un arrière-goût d’injustice. Finalement, ils sont aussi égoïstes et nuls que les parents des copines à qui nous affirmions haut et fort notre solidarité. Ils ne seront jamais ces indestructibles héros qu’on s’imaginait, ils sortent du même moule, de la même trempe.

Tout ça au final devient une bouillie impossible à digérer.

Maintenant que Lilie et moi en étions, que nous subissions le même sort, je pensais que s’ils nous avaient vraiment aimées, les nôtres s’y seraient pris autrement. Ils auraient trouvé une solution, su être conciliants. Il y a toujours une solution. Même dans les pires situations, les cas les plus désespérés. Au lieu de cela, ils avaient été inaptes à éviter le drame, toute cette souffrance, toute cette inutile détresse qu’ils nous infligeaient. Inaptes à se tenir à l’écart du tumulte général. Inaptes à agir autrement et à juste pouvoir s’entendre. Inaptes à discuter intelligemment, entre eux, avec nous. Inaptes à nous exposer posément la situation. Inaptes à trouver un compromis pour se comporter comme deux adultes responsables et équilibrés. Inaptes à éviter de tomber dans le panneau universel et réducteur, le cliché facile et à la mode du grand amour jetable !

Non ! ils avaient vraiment été nuls ! Incapables ! Et avaient décroché sur toute la ligne un zéro pointé !

Le nombre toujours grandissant des divorces n’arrangeait rien à nos affaires. Loin de faire nos crâneuses, dans la cour de l’école, nous souffrions en groupe et en silence. De mon côté, le soir au fond de mon lit, j’apprenais à entendre les plaintes et à panser toute la peine de Lilie, submergeant la mienne.

Plus tard, j’ai lu dans un magazine que la souffrance attire la souffrancecomme un aimant la limaille. Que cette souffrance est plus acceptable lorsqu’elle est partagée. Que la douleur est plus diffuse diluée au sein d’un même groupe atteint d’un même mal. Que les plaies y cautérisent mieux et plus en douceur. On appelle cette forme de thérapie Réflexe d’autodéfense par l’effet de masse.

Pour ma part, je ne vois dans cette thérapie qu’un pansement appliqué sur de profondes déchirures, sur des plaies fragiles et suintantes qui jamais ne se referment. Un baume tout juste apaisant, dont aujourd’hui, bien des années plus tard, je doute encore de l’efficacité. De nouveau seul, la douleur, cette perfide compagne, se rappelle à vous, lancinante, inépuisable.

Après cet événement qui vint chambouler notre vie, ma mère resta à Paris où nous vivions jusque-là tous les quatre. Elle conserva l’appartement pour elle seule et la plus grande partie de nos affaires.

Son travail de journaliste lui prenait tout son temps. Plus encore depuis qu’elle avait été promise à un poste de rédactrice en chef dans l’hebdomadaire féminin qui l’employait. Ce qui, en définitive, ne lui laissait guère de liberté pour s’occuper de nous.

Mon père, de son côté, avait presque immédiatement déserté la capitale et la place de cuisinier qu’il occupait dans une auberge huppée de la rive gauche. Il était parti ouvrir unrestaurant avec la Pétasse – c’était le nom de guerre qu’avait donné notre mère à celle qui avait réussi à mettre ce joli fouillis dans notre famille. « Une paire de fesses entre les deux oreilles », comme elle disait.Une nouvelle fois, cette description surprenante du corps humain — consistant selon notre mère à situer les fesses de la Pétasse sous sa boîte crânienne — confirmait ce que je pensais de la perception étrange que les adultes ont parfois de leurs semblables.

Entre notre mère d’un côté, notre père et la Pétasse de l’autre, il y avait nous, Lilie et moi. Les deux fardeaux, les deux oursins, les deux paquets de trop ! Bien sûr, nos parents ne nous le disaient pas en ces termes, mais nous le comprenions à demi-mot.

« Maintenant les filles, allez jouer dans vos chambres. Maman et papa ont à discuter. »

Ou bien, lorsqu’il arrivait à l’une d’entre nous de poser une question dérangeante, ils nous livraient la même sempiternelle réponse :

« Les histoires des grandes personnes ne regardent que les grandes personnes. »

Grands, assurément ils l’étaient, mais bien incompétents à traiter un sujet qui visiblement les dépassait.

Nous nous sentions comme deux cailloux au fond d’une paire de chaussures. On embarrassait l’un, on embarrassait l’autre. Ils avaient beau ne pas nous l’avouer, nous l’avons deviné et compris dès les premiers jours où notre père n’a plus dormi à l’appartement. L’évidence s’est imposée d’elle-même, brutale, implacable… ils ne savaient plus que faire de nous.

Avec le même égoïsme qu’ils avaient mis à nous entraîner dans leur histoire, ils nous baladaient, dans la famille, chez des amis. Nous passions de la sorte nos journées chez les uns, nos nuits chez les autres… Tout ça dans l’attente qu’une solution durable soit trouvée, et sans que jamais ne nous soit demandé notre avis. Nous écartant de leur processus de réflexion, ils cherchaient une issue qui n’appartenait qu’à eux. Entièrement à eux, je veux dire. Et c’est ce sentiment d’être mises en dehors, de ne plus compter vraiment, de ne plus nous sentir utiles et aimées, qui était le plus douloureux.

Qu’étions-nous devenues en définitive ? Deux petites âmes errantes dans le grand labyrinthe de la vie ? Deux pions minuscules et ridicules ? Deux pions tournant en rond sur le grand damier d’un jeu réservé aux seuls adultes ?

Ma petite sœur était un buvard sous la pluie. Elle ne disait rien, elle voyait tout, s’imbibait le jour et se répandait la nuit sous les draps. Je la cajolais pour trois et je les détestais pour deux.

La réponse à cette situation ne semblant pouvoir émaner que d’une réflexion adulte, nous attendions, assises sur un banc dans le couloir des accusées, redoutant le verdict qui, dans un proche avenir, déciderait de notre sort.

Tout ça n’a pas été facile pour toutes les deux, mais bien pire encore pour Lilie, de cinq ans ma cadette. La séparation des parents quand ça vous arrive, c’est comme les murs d’une maison qui vous tombent dessus. On ne sait plus vraiment où se mettre à l’abri. Alors, d’un commun accord — dernier point sur lequel nos parents étaient encore parvenus à s’entendre —, un matin, la sentence était tombée. Sans objection possible, ils avaient décidé d’expédier leurs deux oursins à l’autre bout de la France. Presque naturellement, à les entendre nous expliquer le plus hypocritement du monde le pourquoi du comment ils en étaient arrivés à cette résolution.

« Ne vous en faites pas, les filles, ce n’est que provisoire. Le temps de nous organiser pour la rentrée et que tout rentre dans l’ordre. » avaient-ils tenté de nous convaincre, s’adressant à nous comme à deux demeurées.

« Votre grand-mère se fait une joie de vous avoir avec elle pour les vacances, »

C’est de cette façon que nous avons atterri à Arguel, petit village situé dans le Doubs, sur les contreforts de Besançon.

Arguel, patrie de toute une vie, celle d’Alice, notre grand-mère maternelle.

Nous étions, dans l’idée, censées n’y faire qu’une courte escale, nous y trouver d’une certaine manière en transition.

Mais voilà, une année scolaire s’était écoulée depuis et les choses ne s’étaient pas « tassées » pour autant. Un an après, presque jour pour jour, nous étions encore en attente au bureau des consignes chez notre grand-mère.

Les deux paquets de trop, en ce début juillet, n’avaient toujours pas trouvé repreneurs et restaient en souffrance à la gare de tri des sentiments de leurs parents…

L’avenir, sous un ciel nuageux, n’annonçait aucune éclaircie.

Malgré cela, je ne me sortais pas trop mal de toute cette mésaventure. Apprendre à décrypter le véritable sens des mots hypocrisie et égoïsme, savoir ce qu’ils signifient réellement en version adulte, m’a beaucoup aidée. Si bien que j’en ai presque surmonté l’épreuve.

Dans le monde des enfants, l’hypocrisie n’existe pas. Quant à l’égoïsme, il est une sorte de gourmandise qui se limite à ne pas vouloir partager les deux carrés de chocolat trouvés au fond d’un tiroir de la cuisine. Rien de bien méchant en somme. Et on est loin des rouleaux compresseurs et des bulldozers qui vous labourent le cœur.

Analyser le sens profond de ces deux sentiments m’a permis de comprendre et de guérir ma blessure. Pour Lilie, en revanche, c’était une autre paire de manches. Ma petite sœur, oiseau blessé, était restée sous les décombres de la séparation. Et ça, je ne le supportais pas.

Alice était une grand-mère d’exception comme il ne s’en fait plus beaucoup de nos jours. Parce que les grand-mères d’exception, comme toutes bonnes choses que nous confisquent nos vies modernes, sont en voie de disparition. J’ai toujours pensé qu’un jour elles devraient figurer au patrimoine mondial de l’UNESCO ; qu’il était de notre devoir d’en prendre le plus grand soin ; qu’il nous fallait les dorloter et les bichonner avant d’avoir — un jour peut-être — à en parler comme de lointains souvenirs.

Mais au lieu de cela, traquées par les maisons de retraite, les voilà abandonnées à nos turpitudes contemporaines, inscrites elles aussi sur la trop longue liste noire des douceurs d’un monde en voie d’extinction.

Hormis ses moustaches de grand-mère qui nous piquetaient les joues lorsque nous l’embrassions, Alice avait la peau tendre, luisante et lisse, sans ride ni flétrissure, et presque transparente. Toujours un chignon mal tiré dans ses cheveux assaisonnés poivre et sel, je crois ne l’avoir jamais vue sans sa blouse en nylon aux impressions de lys bleus. Elle passait de grands moments dans la cuisine, au milieu d’odeurs à tomber par terre ! Elle y préparait des repas merveilleux, confectionnait dans une bassine en cuivre des confitures de fraises ou de rhubarbe, des gelées de cassis, de coings, de groseilles, des conserves de légumes également qu’elle stérilisait en bocaux pour l’hiver. Lorsqu’elle n’était pas au fourneau, c’est qu’Alice se trouvait à cueillir des fleurs ou des herbes autour de la maison, un bouquet d’orties pour la soupe, des fruits au verger, des légumes au potager, du miel à ses ruches, des nèfles, des œufs au poulailler. À d’autres moments encore, elle s’en allait sous la pluie et dans la brume, son anorak bleu sur le dos, capuche lacée sous le menton, et ses bottes en caoutchouc jaune aux pieds. Flop, fidèle toutou, courait dans ses jambes. Je les revois partir, aller fouiller les bois alentour, ramasser des racines, des écorces, des feuilles, des châtaignes ou des champignons : tout un tas d’ingrédients lui servant à l’élaboration de potions et de remèdes magiques.

« C’est le meilleur temps, le temps de la pluie, nous expliquait-elle. Tout brille quand il pleut. Ce sont les vraies couleurs de la vie. »

Et lorsque le Père Gustave, un voisin, la hélait au passage :

— Oh, Alice ! Le ciel va te tomber sur la tête à sortir par un temps pareil.

— Qu’il tombe ! Qu’il tombe seulement ! Ça me fera un joli chapeau ! lui répondait notre grand-mère, un tantinet philosophe.

La maison d’Alice avait poussé au bord de la Pisseuse, le ruisseau qui traverse le village et cascade sur plusieurs centaines de mètres, avant de se jeter dans la gueule du Doubs, près du pont de Beure.

L’ancien corps de ferme se trouvait isolé des autres maisons, planté un peu après le panneau annonçant la sortie du hameau. Celle qui fut autrefois une vraie ferme agricole n’était plus, en ce temps déjà, qu’une habitation sans fonction particulière. A l’exception du poulailler, il n’y avait plus ni cochons, ni lapins, ni étable qui beugle. Les mangeoires, les greniers à foin, tout était vide, laissé en gage au temps, à la poussière et à la vermine.

La bâtisse, construite en U, protégeait en son centre une cour pavée, usée et rabotée par des décennies d’intempéries et de passages répétés. Au cœur de cette cour, à la fois fier, modeste et impérial, un tilleul montait la garde. Le prince des lieux était vieux de plus de cent vingt ans à en croire les dires d’Alice. Lorsqu’en été il se couvrait de petites fleurs blanches, l’arbre faisait office de parasol végétal. Emanait alors de sa tignasse ébouriffée une douce odeur de miel dont les abeilles raffolaient.

« Écoutez, nous disait Alice, un doigt levé. Tous ces bourdonnements, vous les entendez ? Eh bien, c’est le miel qui chante ! »

Notre grand-mère, après le passage des abeilles, cueillait les fleurs pour en faire des tisanes à somnifères.

Alice était née et avait vécu ici depuis toujours. Avec ses parents, son frère et sa sœur tout d’abord. Ensuite, avec Jules, son défunt mari et leur fille unique : notre mère. Nous n’avons pas connu notre grand-père, mort quelques années avant ma naissance.

Alice promenait avec elle une odeur de vraie grand-mère que je n’ai jamais oubliée, ni retrouvée ailleurs. Cette odeur se situait quelque part entre le savon de Marseille, la fleur de tilleul et le mélange compliqué d’herbes sèches qu’elle conservait dans des pots en terre. Cette collection constituait son herbier. On y trouvait des fleurs de marjolaine, de la sauge, des feuilles de plantain lancéolé, de l’origan, de la tanaisie, de la lavande, du thym, de la mélisse, du fenouil, de l’angélique, de la prêle, de la violette, de la salicaire, de la bardane, de la consoude, de la mauve sylvestre, du sureau.... Mais aussi de l’argile pour les cataplasmes, de la propolis pour les angines et d’autres ingrédients encore, tous destinés aux recettes de sa composition.

Les pots occupaient, sur quatre étagères, tout un pan de mur dans une pièce où seuls trônaient une grande table rectangulaire et deux bancs. Notre grand-mère appelait cet endroit la remèderie.

Souvent, les habitants des alentours lui rendaient visite pour soigner tels ou tels maux. Ils venaient chercher conseil et repartaient souvent avec leur « ordonnance » sous le bras... Quelques décoctions de ceci, quelques applications de cela... La nature, miraculeuse et généreuse, faisait le reste.

Alice était d’une tendresse inépuisable. Avec les autres comme avec nous, ses petites-filles. Et en ces heures tempétueuses que nous traversions, Lilie et moi, elle fut notre première providence.

Nous l’appelions rarement grand-mère, mamie ou mémé, mais plutôt Alice. Dans la situation présente, elle était devenue à la fois notre mère par intérim et notre grand-mère et confidente à plein temps. Lorsque ma petite sœur était trop triste, que nos parents lui manquaient et qu’un énorme chagrin inondait ses joues, c’est contre le tablier de lys bleus et dans les bras d’Alice que s’opérait la décrue de sa peine.

Alice remplissait avec la plus grande discipline et la plus infinie douceur ces trois hautes fonctions qui lui incombaient.

C’est à cette époque que j’ai compris combien les cœurs des grand-mères peuvent être tressés de mystères expansibles.

Alors, quand il a fallu la laisser seule ce matin-là et partir comme deux petites voleuses, ça n’a pas été une mince affaire ni une chose aussi facile que je l’avais imaginé.

Mon petit cœur s’est retrouvé coincé dans un étau.

Je m’étais appliquée à écrire une lettre quelques jours plus tôt. Un message dans lequel j’expliquais tout en détail à notre grand-mère et lui demandais de ne pas se faire de souci pour nous, que nous l’aimions très, très, mais vraiment très fort. Que nous pensions à elle et reviendrions la voir aussi vite que possible avec une surprise pour nous faire pardonner. J’avais juste volontairement oublié de mentionner où nous allions.

Lilie avait inscrit en bas de cette lettre son prénom en lettres bâton, comme je lui avais appris, et à côté, elle avait dessiné trois petits cœurs entrelacés coloriés au feutre rose. Un pour Alice, un pour elle, un pour moi. De mon côté, j’avais juste mis mon prénom et ajouté en dessous : « un million de bisoussssss sur tes jouesssss », avec des S partout à la fin, de telle sorte qu’ils tenaient sur deux lignes entières. Puis j’ai signé.

Nous avons chacune embrassé l’enveloppe que j’ai déposée dans le premier bol en haut de la pile, dans le placard de la cuisine. De telle sorte qu’Alice ne puisse pas manquer de la trouver au moment de mettre la table pour le petit-déjeuner.

Après quoi, nous sommes sorties.

Lilie est passée la première. J’ai pensé si fort à Alice que j’ai cru ne pas pouvoir franchir le seuil de la porte et la refermer derrière moi. J’avais du mal à me détacher de son image. Mon hésitation me retenait en s’accrochant à mon bras.

La petite voix de Lilie a traversé le rideau noir de la nuit pour venir me cueillir :

— Ester, tu fais quoi ?

— Chut ! J’arrive.

J’ai éteint l’ampoule qui brillait au centre de la pièce sous l’abat-jour juponné avec son napperon à dentelles, et je suis sortie à mon tour.

Dans la cour, Flop a bondi de sa niche pour venir à notre rencontre et nous faire la fête en remuant la queue. Il nous a reniflées et accueillies en nous léchant les mains.

Puis il nous a suivies jusqu’à la remise dans laquelle étaient rangés nos vélos. J’ai sorti le mien que j’ai poussé jusqu’au portail. Après une dernière caresse, Flop est retourné prendre possession de sa niche.

Nous avons enfilé nos sacs à dos chargés de vêtements, du petit-déjeuner et de quelques nécessités. Lilie est montée sur le porte-bagages, j’ai enfourché le cadre et pris le guidon bien en mains.

Nous avons emprunté le petit chemin qui descend derrière la maison et fait le tour du rocher où trônent les ruines du vieux château, évitant ainsi la traversée du village.

Je pédalais sans effort et Lilie me tenait serrée par la taille. Ses petits bras faisaient le tour de moi.

Elle était légère comme un papillon.

Le phare à dynamo crachotait une faible lueur jaune. La lune, ronde et blanche, éclairait les bords du chemin.

L’air était doux.

Nous nous sommes enfoncées dans la nuit qui, doucement, s’est refermée derrière nous.

C’est de cette façon qu’a débuté notre histoire.

J’avais onze ans à cette époque et Lilie, ma petite sœur, allait en avoir six.

Au fait, je m’appelle Ester. C’est le nom d’une fleur. Et ça veut aussi dire étoile.

3

En quittant la maison à quatre heures trente ce matin-là, j’avais calculé que nous disposerions d’environ deux heures avant qu’Alice ne s’aperçoive de notre départ. Deux heures avant que, affolée, elle n’alerte notre mère sur notre disparition. C’était le temps que j’avais estimé. Ce qui nous laissait largement de quoi gagner la petite gare du Franois pour attraper le train de cinq heures trente-trois, comme nous en avions convenu.

Notre grand-mère se levait à six heures trente. Elle allait ouvrir la porte du poulailler et ensuite seulement, elle préparait le petit-déjeuner. C’est à ce moment-là qu’elle trouverait la lettre. Mais nous serions loin déjà.

Avec les trente-sept euros de la tirelire de Lilie et mes cinquante et un à moi, nous avions réuni très exactement quatre-vingt-huit euros. C’était là toute la fortune dont nous disposions pour faire le voyage. Et c’était très insuffisant pour espérer nous offrir deux allers simples jusqu’au Moulleau. A cette réalité s’ajoutait l’évidence que nous aurions à rassasier nos estomacs durant les deux ou trois jours que devait durer — selon mes estimations — notre expédition.

En supplément du petit-déjeuner « offert » par Alice et que nous avions décidé de prendre dans le train, notre garde-manger se composait de deux gourdes d’eau, d’une poignée de pâtes de fruits et de six barres de chocolat que j’avais roulées dans une poche cellophane. Je les avais économisées sur les goûters que nous préparait Alice à notre retour d’école. Mais de toute évidence, cette réserve était bien trop maigre.

Le coût des deux billets ne nous permettant donc pas de faire la totalité du voyage en train, nous avions projeté de nous arrêter en cours de route, ou de rail si l’on préfère. A Charolles, précisément.

Pour en arriver à la conclusion que les quais de cette ville seraient notre terminus, j’avais fait de savants calculs. Il m’avait fallu mentir également, falsifier mon carnet de correspondance scolaire, prétexter un rendez-vous en vue d’examens médicaux et imiter la signature d’Alice. Ainsi, j’avais séché les cours un jeudi après-midi, profité de ce moment d’école buissonnière pour me rendre à la gare de Besançon et réclamé au guichetier tous les renseignements dont nous aurions besoin.

Derrière la vitre de son guichet, l’agent SNCF avait été très gentil et patient avec moi. Il m’avait tout bien expliqué et avait répondu à toutes mes questions sans jamais ni sourciller ni s’énerver.

Après quoi, un crayon papier dans une main et une feuille dans l’autre, je me suis assise sur un strapontin du hall de gare. Et après avoir longtemps tourné et retourné les données dans ma tête, j’ai fini par me décider et fait l’acquisition de deux billets pour Charolles. Nous ne pouvions pas aller beaucoup plus loin sans que cela nous dévalise de toutes nos économies.

À la suite de cet investissement, il nous restait très exactement trente-huit euros en poche. Une vraie fortune !

Une fois à Charolles, je ne savais pas comment nous allions nous débrouiller pour nous rendre au Moulleau. Je comptais à vrai dire beaucoup sur mon ange gardien, mon sens aigu des affaires et l’instinct-de-survie-très-développé que subodorait en moi ma mère. D’après elle, je devais cet instinct-de-survie-très-développé à quelques lointains ancêtres, sortes de gènes-lierres rampants dans les branchages de notre arbre généalogique... Un arrière-arrière-grand-père revenu entier du crépusculaire Chemin des Dames et, en remontant plus loin encore parmi les ramures enchevêtrées du végétal, à d’hérétiques aïeux ayant échappé aux bûchers de l’inquisition.

Pour ma part, plus modeste au sujet de cet héritage, je dirais simplement que j’étais assez débrouillarde et pas mal éveillée pour mon âge.

Concernant cette deuxième partie du voyage qui débuterait donc à Charolles, je n’avais pas voulu entraîner Lilie dans les méandres des interrogations qui me harcelaient. Lui dire tout d’un trait : « Je ne sais pas comment on fera une fois à Charolles, mais fais-moi confiance, on ira au Moulleau ! » même avec ma voix la plus appliquée, ma panoplie de paroles les plus rassurantes et toute ma bonne volonté, je ne serais pas parvenue à être convaincante et crédible. Mes mots auraient sonné faux, je le savais. Et pour l’heure, je devais être persuasive, rester dans le bon ton, être optimiste. En aucun cas égratigner cette confiance qu’elle avait mise en moi, ni lui insuffler le moindre doute. Ne pas la décevoir. Surtout, ne jamais la décevoir. Je n’en avais pas le droit. J’étais son aînée, et par conséquent, son exemple, l’icône infaillible, l’allégorie parfaite. A ce titre, je devais être capable de nous tirer de n’importe quelle situation. Cette équation au premier degré ne faisait aucun doute pour Lilie. Et nous allions très vite nous retrouver dans « n’importe quelle situation… »

Mais une promesse est une promesse. Parole d’Ester, nous irions au Moulleau.

Le projet de ce voyage est venu de moi, peu de temps après notre arrivée chez Alice. L’idée étant de ramener notre père à Paris, nous voulions à notre manière et par tous les moyens interférer sur le cours des événements, influer la courbe en chute libre des sentiments que se témoignaient nos parents, et par conséquent, agir sur notre destinée à toutes les deux.

Presque immédiatement après avoir imaginé mon plan génial, j’ai mis Lilie dans la confidence. Nous étions dans notre chambre ce soir-là. Elle a sauté au plafond et se serait volontiers accrochée au lustre si elle avait pu. Faute de quoi, elle s’est pendue à mon cou si lourdement que j’ai bien cru avoir la nuque brisée.

Cette idée de rejoindre notre père l’a véritablement transportée. Le projet a permis qu’elle sorte de sa coquille, de cette mélancolie dans laquelle je la voyais se morfondre et sombrer un peu plus jour après jour.

Après cette bonne nouvelle, chaque soir ou presque, lorsque nous nous retrouvions au lit sous notre tipi, nous parlions de notre futur voyage. C’est là que se tenait notre QG, ici que nous avons tout préparé et organisé. J’y réfléchissais la journée, et le soir je faisais un rapport détaillé de la situation à ma petite sœur qui approuvait systématiquement chaque nouvelle idée. Afin de ne rien oublier, j’avais constitué une liste très détaillée des affaires dont nous pourrions avoir besoin et qu’il nous faudrait emporter. Tout était soigneusement consigné dans un carnet de route : vêtements, pansements, trousse de toilette, billets de train, cartes d’identité, gourdes, porte-monnaie… Cette façon de nous organiser avait permis de garder le moral des troupes au beau fixe et de conserver le restant de l’année notre motivation des premiers jours. La technique avait bien fonctionné. Et a contrario de mes notes scolaires qui, en raison d’un manque d’intérêt pour les études, s’étaient trouvées en dégringolade, Lilie avait refait surface. C’était une surface fragile, certes, une surface dont la glace pouvait se briser à chaque instant, mais ma petite sœur avait retrouvé les sourires que je lui connaissais avant les événements. Son visage avait renoué avec la plupart de ses expressions espiègles. Elle rayonnait à nouveau. C’était là l’essentiel.

Le temps s’étirant, cette idée de voyage me parut de plus en plus compliquée à mener à son terme. Je lui trouvais certains jours plus d’inconvénients, d’obstacles et d’embûches que la veille. Il faut dire que j’ai toujours aimé les idées qui vont vite, instinctives et intuitives. Celles qui germent dans les sols fertiles et spontanés de l’enfance.

Bien que quelque peu désenchantée, pour Lilie cependant, je m’accrochais à l’organisation de notre voyage. Je me devais de croire et de mener à bien notre expédition, cette petite graine de rêve que j’avais fait germer dans un coin de son esprit.

Paradoxalement, ce fut, dès cet instant, la candeur de mon petit ange qui me porta et me poussa à y croire encore.

C’est lors d’une de ces veillées que l’idée de rapporter un souvenir à Alice a fécondé nos imaginations.

Qui a eu cette pensée la première ? Je ne m’en souviens pas.

Tout ce que j’ai pu retenir, c’est le nombre de soirées que nous avons passées ensuite à chercher ce que pourrait être ce souvenir.

Un coquillage nous parut d’une banalité affligeante. Un peu de sable dans un bocal, même chose. Acheter une babiole dans une boutique aurait été consternant et impersonnel. Cela ne nous ressemblait pas, ni à l’une, ni à l’autre.

Non, il fallait vraiment quelque chose de bien pour Alice. Un objet qui ne ressemble à aucun autre. Le plus original, le plus inédit, le plus surprenant que l’on puisse imaginer.

C’est ainsi qu’un soir, Lilie — alors que nous étions l’une et l’autre sur le point de tomber en panne sèche d’inspiration — eut cette idée géniale et un peu folle qui faisait d’elle la digne héritière de sa grande sœur.

— Une vague ! s’est-elle enthousiasmée.

Malgré la pénombre dans laquelle nous trempions, j’ai vu sous le drap, à travers deux brassées de cils, pétiller toute la malice de Lilie.

La proposition était folle et c’est cela qui, d’emblée, m’a séduite.

« Une vague ! Une vague ! …, » ne cessai-je plus de me répéter.

En m’endormant, en me levant, assise en classe ou dans la cour de récréation, c’était le même leitmotiv… « Une vague ! Une vague ! Une vague ! … » Cette vague qui bientôt déferlerait dans nos têtes. Cette vague sur laquelle nous allions désormais surfer.

Nous n’avions aucune idée de comment attraper une vague. Ni même si cela était possible, et dans quoi la mettre.

Ces pensées dérangeantes nous effleurèrent à peine et ne nous arrivèrent que bien plus tard…

Nous étions parties avec cette idée d’une vague pour plaire à Alice autant que pour nous faire rêver. Le reste, tout le reste, importait peu.

Et rien, désormais, ne pourrait nous enlever cette pensée de la tête.

***

Le jour où ma petite sœur est venue au monde, le 3 septembre 1993 à 15 h 41, j’ai compris beaucoup de choses. Je n’avais que cinq ans et cinq mois pourtant, mais ma vie a changé et basculé du tout au tout. J’ai compris que je n’étais plus seule au monde et immédiatement saisi l’ampleur de la situation. Dans quel big-bang vertigineux je venais de plonger.

Je suis descendue de mon piédestal pour cesser de me contempler dans le miroir de la petite fille unique que j’étais alors. Miroir devant lequel m’avaient placée mes parents.

Tandis que d’autres à ma place auraient été inquiètes de voir débarquer dans leur univers une Extraterrestre,d’avoir à partager leur trône avec cette Envahisseuse venue de la galaxie des rondeurs, moi, j’étais folle de joie. Au septième ciel ! Je côtoyais le nirvana, portée par une liesse invraisemblable. J’avais une petite sœur pour moi toute seule ! Une petite frimousse faite de sourires, de chair rose et de douceur de lait. Une petite sœur en os mous de caoutchouc.

Cette idée me remplissait.

Mon père était venu me chercher à la garderie après l’école. Nous avions fait une halte chez un fleuriste, puis nous étions allés à la maternité en amoureux, main dans la main. En pénétrant dans le hall, il m’avait collé le bouquet dans les bras. Nous avions pris un ascenseur, traversé un couloir interminable et en arrivant dans la chambre, effrayée par le physique de ma mère que je crois n’avoir jamais revue aussi moche que ce jour-là, le bouquet m’avait échappé des mains.

En l’espace d’une demi-journée seulement, la pauvre petite vieille avait grimpé trois barreaux au moins sur l’échelle des décennies. Son visage, bouffi, tuméfié, était couvert de rougeurs après les efforts de l’accouchement qui avait duré près de treize heures. Si j’avais dû m’en tenir à cette vision affreuse et caricaturale de la reproduction humaine, j’aurais pris mes jambes à mon cou et détalé à toute vitesse. J’aurais quitté la Terre et, sans me retourner, me serais précipitée dans le trou noir de la première galaxie que j’aurais croisée. J’aurais tout fait pour ne pas avoir, un jour, moi aussi, à subir de tels supplices. Au lieu de cela, je suis restée figée, scotchée sur place, engluée. Emerveillée ! Et puis lentement j’ai décollé. Mes pieds n’ont plus adhéré au sol de béton armé couvert de linoléum. Une musique douce m’a élevée et transportée au bord du lit. Le petit paquet que ma mère tenait emmailloté dans un lange, posé au creux de son avant-bras et sous son sein droit, a tout effacé. Comme ça ! Tchac !

En un millième de seconde j’ai été emballée ! Comme charmée par les claquements de doigts d’un archange !

Le petit être de lumière portait des cheveux noirs et sa frimousse était agrémentée d’un museau en trompette idéalement placé, souligné d’une bouche fine et délicate, flanquée d’une paire de lèvres roses qui souriaient dans son sommeil.

Sa petite tête écrasée contre le sein disproportionné de ma mère, je ne voyais qu’une seule de ses joues.

Et pour compléter la description de cette géométrie répondant aux exigences du plus exigeant de mes rêves, je me suis penchée au-dessus du lit pour mieux voir. Deux petits poings remplis de doigts sortaient de sous le lange et signaient la terminaison parfaite de cette apparition.

Revenue à moi, mon premier réflexe a été de vouloir arracher ma petite sœur des bras de ma mère. Sa tête écrasée contre ce gros nichon gorgé de lait risquait d’être étouffée à chaque respiration. Cette vision me parut une torture monstrueuse. Personne au monde n’avait le droit de lui infliger ça ! Pas même après treize heures d’efforts et de souffrance ! Pas même par pure vengeance ! Pas même pour présenter l’addition de toutes ces heures de travail et de contractions !

Les trois kilos quatre cent quatre-vingts de bonheur qui souriaient béatement au plafond sans avoir conscience du danger qui les menaçait, risquaient de ne jamais s’en remettre.

Lilie avait deux heures et déjà je me demandais comment j’avais fait pour vivre ces deux heures là sans elle.

C’est moi qui ai choisi son prénom. Ce même jour dans la chambre de la maternité, au centre du carré familial que nous formions désormais. J’ai dit : « Lilie ! » Et comme nos parents n’ont émis aucune objection, nous l’avons appelée Lilie.

J’étais fière d’elle, de moi, de nous deux.

Lilie-Bonheur ! Lilie-Miracle ! Ces mots déjà tournaient dans ma tête.

Je planais.

Après la jaunisse obligatoire et quelques jours de maternité qui me parurent une éternité, mon joli petit monde a enfin intégré le cocon familial. Une fois à l’appartement, c’est moi qui, aussi souvent que possible, choisissais ses vêtements. C’est moi qui décidais quelle petite robe, verte ou mauve, barboteuse jaune ou brassière à fleurs, elle devrait porter. J’ai rapidement appris à la changer également et quand c’était possible, c’est moi qui lui nettoyais les fesses avec un lait spécial, l’enduisais de crème Mitosyl et remplaçais ses couches souillées. Moi toujours qui la débarbouillais. Moi encore qui, plus tard, lui faisais prendre ses bains ou lui donnais le biberon à 38 degrés sous la surveillance rapprochée de mes parents. Moi qui lui changeais sa bavette à table. Moi qui lui passais ses potages de légumes au mixer, en prenais la température du bout des lèvres et les lui faisais avaler à la petite cuillère. Moi qui la gavais de desserts de crème de riz et de compotes de pommes ou de pruneaux. Moi, encore et toujours, qui me levais la nuit contre l’avis de mes parents pour soulager ses coliques, masser son ventre tout chaud remué de gargouillis et y poser ma tête. J’étais sa grande sœur, sa maman et sa gardienne des anges.

Je prenais soin de mon miracle.

De la même manière, je partais à l’école de l’impatience dans le seul désir de retrouver Lilie le soir. Mes journées loin d’elle avançaient à la vitesse d’une tortue paraplégique.

Plus tard, j’ai commencé à lui faire la lecture pour l’endormir, avant de rejoindre à mon tour ma chambre et mon lit. Mais comme je lisais encore laborieusement à six ans et demi, j’ai vite changé de tactique. Et c’est à cette époque que j’ai commencé à inventer mes histoires. C’était plus facile et rigolo aussi. Je voyais dans cette pratique et gymnastique de l’esprit une sorte d’apprentissage au mensonge. Une menterie autorisée avec laquelle je me débrouillais plutôt pas mal. Au bout de quelques semaines, avec un peu d’entraînement, mes histoires se sont étoffées. Un nouveau scénario sortait de ma tête chaque soir. Et lorsque, parfois, je n’en avais pas de nouveau, j’en reprenais un plus ancien que je transformais à ma guise, comme c’était le cas pour Malou le matou qui avait peur des souris. Mes histoires étaient modulables à souhait, et chose qui peut paraitre curieuse, elles n’avaient jamais de fin. Comme je l’ai dit déjà, je n’aime pas les fins d’histoires.

C’est un dimanche après-midi, qu’après celui de sa naissance, Lilie a commis son second miracle. Je m’en souviens comme si c’était hier.

Un soleil de mars saupoudrait de givre les squelettes nus des arbres. Le ciel était bleu et nous nous promenions tous les quatre entre deux rangées de saules pleureurs du parc Monceau.

Ma mère s’est arrêtée et a sorti Lilie de la poussette. Mon père et moi avons fait quelques pas de plus et nous nous sommes accroupis.

Il était à ma droite et nous avons tendu les bras vers mon ange.

Ma mère a lâché Lilie et c’est vers moi qu’elle s’est précipitée. Sans aucune hésitation. Vers moi qu’elle a fait maladroitement ses deux premiers pas sur Terre ! Vers moi et dans mes bras qu’elle s’est jetée comme on s’agrippe à une bouée.

En tenant ma petite sœur serrée contre moi dans son anorak molletonné rose, cet après-midi-là, je vous jure que je tenais le monde. Et je me suis promis que rien, jamais, ne pourrait nous arriver ni nous séparer. J’en avais la certitude. Je le croyais.

***

J’avais donc estimé qu’il nous faudrait (si aucun imprévu ne venait perturber mes prévisions) trois ou quatre jours pour parcourir les 777 kilomètres qui nous séparaient du Moulleau. 777 ! Trois 7 ! C’était un signe ! Un chiffre magique, pensais-je, un rien mystique et probablement irrationnelle. Je comptais beaucoup sur ce chiffre, j’espérais secrètement qu’il nous porterait chance.

J’avais glissé dans nos bagages une carte routière pliée en accordéon, appris à la lire et repéré d’un côté Arguel, et de l’autre le Moulleau. Ensuite, avec des feutres Stabilo bleu, vert et rouge, je m’étais appliquée à tracer trois itinéraires possibles marqués également par trois lettres : A, B, C. Chacun de ces itinéraires étant censé nous conduire à destination.

Le tracé A que nous devions emprunter d’emblée — si tout se déroulait comme convenu —, était surligné en bleu, la couleur du bonheur. Le tracé B représentait une alternative, une déviation et un premier plan de repli. Je lui avais donné la couleur verte, la couleur de l’espérance. Et le troisième, le tracé C, était en rouge. Cette couleur signifiant que nous étions en alerte maximale. Si notre choix venait à se porter sur cette dernière possibilité, cela signifierait probablement que nous étions en ligne de mire, repérées, et peut-être sur le point d’être rattrapées par les gendarmes lancés à notre recherche. J’avais également entouré les grandes villes que nous aurions à éviter. D’après les statistiques que j’avais lues dans un article de magazine, la plupart des piétons victimes d’accidents de la circulation le sont en zone urbaine. Et ces accidents concernent d’abord les enfants. Il était donc conseillé aux parents de redoubler de prudence, de ne pas laisser leur chère progéniture errer dans les rues sans surveillance. L’article parlait aussi de renforcer la sécurité routière à la sortie des écoles dès la rentrée prochaine. D’un autre côté, ayant vécu à Paris sans avoir eu à déplorer d’écrabouillement, je m’interrogeais sérieusement sur la crédibilité de ces recensements. Devions-nous nous considérer comme des miraculées, Lilie et moi ? Je n’en avais pas le sentiment, mais par prudence, et à défaut d’y croire, j’avais décidé de faire confiance aux statistiques et aux courbes qui s’y rapportaient. Nous éviterions donc les villes autant que faire se peut. Pour cette raison, j’avais entouré les zones dites « à risques ». Sur l’itinéraire bleu : Moulin, Montluçon, Guéret, Angoulême, Bordeaux. Sur l’itinéraire vert : Thiers, Riom, Brive-la-Gaillarde, Périgueux, Bordeaux. Et sur le rouge, qui nous obligerait à bifurquer par la vaste campagne et les petites routes qui zigzaguent, je n’avais entouré que Bordeaux, point de passage inévitable pour nous rendre au Moulleau.

À part ces grosses villes, la voie me semblait dégagée et descendre presque tout droit et en roue libre jusqu’au point d’arrivée.

***

Je pédalais depuis dix bonnes minutes sur le chemin caillouteux.

Nous venions de dépasser La Caborne aux Amoureux, lieu envoûtant qui me faisait frissonner. S’y trouvait au milieu d’un champ une petite cabane en pierres sèches laissée à l’abandon. Alice nous avait raconté comment, jadis, une jeune fermière et son amant s’y donnaient rendez-vous et comment, une nuit d’orage, ils furent foudroyés. On retrouva leurs corps au petit matin, allongés côte à côte, nus et carbonisés, se tenant par la main. Depuis, paraît-il, à chaque orage, les amants apparaissent à la porte de la caborne. Alice nous assurait que l’on pouvait voir rôder leurs fantômes à la lueur des éclairs.

J’ai toujours trouvé cette histoire pathétique et belle à la fois.

Après La Caborne aux Amoureux, les lumières de Besançon sont apparues sur notre droite, à travers les feuillages épais d’arbres aux statures imposantes et lugubres.

Lilie me serrait encore plus fort par la taille. Elle avait la tête plaquée contre mon dos sous mon sac. Je la sentais bien. De temps en temps je l’entendais émettre des petits rires étouffés. L’air tiède de la nuit passait ses doigts lisses dans nos cheveux.

Nous suivions la Pisseuse qui courait à quelques mètres du chemin et entendions dans le noir ses eaux capricieuses qui se débattaient. Par endroits elle jaillissait, se contorsionnait hors de son lit luisant de mousse.

En contournant le village, nous avons gagné beaucoup de temps. Après le rocher du vieux château, le chemin s’élargissait et descendait en sillonnant à travers champs en direction du Pont de Beure qui faisait le grand écart au-dessus du Doubs.

Il y avait sept kilomètres au total. Un peu de plat et beaucoup de descente en pente douce jusqu’à la petite gare du Franois. C’est là que nous attendrions le train.

Une fois suffisamment loin d’Arguel, j’ai fait couiner les freins et nous nous sommes arrêtées. Lilie est descendue du porte-bagages pour toper là ! C’était un rituel pour sceller une entente entre nous.

Après avoir tapé dans nos mains, nous avons entonné notre formule secrète.

« Super ! Super potage ! Bisque ! Bisque rage ! Coccinelles et sorcières font bon ménage !»

Ensuite Lilie est remontée sur le porte-bagages. Moi, j’ai repris le guidon en mains et ma place sur la selle.

Nous avons poursuivi notre progression en chantant à tue-tête. D’abord, parce que nous étions contentes de jouer les fugueuses, ensuite, pour nous donner le courage de nous enfoncer dans l’épais rideau noir qu’il nous restait à franchir :

Il était un petit homme

Pirouette Cacahuète

Il était un petit homme

Qui avait une drôle de maison

Qui avait une drôle de maison

La maison est en carton

Pirouette cacahuète

La maison et en carton

Les escaliers sont en papier

Les escaliers sont en papier…

Une fois dans la vallée nous avons laissé Besançon se perdre définitivement dans les formes tragiques des arbres. Nous avons bifurqué sur notre droite et traversé Cornandouille. Nous ne pouvions pas nous empêcher de rire à l’évocation du nom du village, repensant à Alice qui nous racontait des anecdotes rigolotes à propos de la Fête des vieux garçons de Cornandouille. Elle y avait participé quelquefois étant jeune.

Ce matin-là, j’ai souri encore en dépassant le panneau à l’entrée du village.