Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: edition bücherlese

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

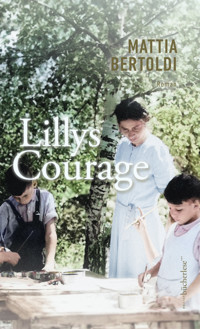

Zürich, 1917. Lilly Volkart ist kaum zwanzig Jahre alt und träumt davon, Kinderärztin zu werden. Doch zunächst muss sie das nötige Geld für ein Medizinstudium in der Pension ihrer Eltern verdienen. Unter den Pensionsgästen, zumeist Schweizer Studenten des Polytechnikums, ist auch der Italiener Umberto, in den sich Lilly heftig verliebt. Aber die romantischen Pläne für eine gemeinsame Zukunft scheitern am Ersten Weltkrieg, Umberto muss die Schweiz verlassen, um in Venetien zu kämpfen … Ascona, 1943. Auch der Traum, Kinderärztin zu werden, hat sich nicht erfüllt. Stattdessen gründet Lilly Volkart Ende der 1920er-Jahre ein privates Kinderheim oberhalb des Lago Maggiore, in dem sie vorwiegend Kinder wohlhabender Familien und Kinder von Kunstschaffenden betreut. Kaum zwanzig Jahre später – in Europa herrscht der Nationalsozialismus und wieder Krieg – wird aus dem Feriendomizil in mediterraner Umgebung ein Zufluchtsort für »bambini emigrati«, meist jüdische Kinder, die – getrennt von ihren Eltern – unter unvorstellbaren Strapazen die Schweiz erreichen. Getrieben vom Willen, die traumatisierten Kinder zu retten, schafft Lilly Volkart unter schwierigsten Bedingungen mehr als ein sogenanntes »Kinder-Auffanglager«. Aus dem inzwischen auf mehrere Häuser verteilten Kinderheim wird ein schützendes Zuhause für Kinder wie Rainieri, Ettore und Dora, die der Autor im Roman aus der Gemeinschaft geflüchteter Kinder in berührender Weise hervortreten lässt. Auch sie machen aus der Heimleiterin Lilly »eine Mutter auf Zeit«, die in jeder Hinsicht für »ihre« Kinder sorgt. In diesem auf Tatsachen beruhenden Roman erzählt Mattia Bertoldi mit großer Sensibilität die überraschende Geschichte von Lilly Volkart, einer Frau, die wie Oskar Schindler das Schicksal vieler Menschen während des Zweiten Weltkriegs veränderte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MATTIA BERTOLDI

Lillys Courage

Roman

Aus dem Italienischen vonUlrike Schimming

Für Salvatore, DomenicoLuigi, Mariano und Tullio.Für all ihren Mut.

Ein Vater kann seinem Kinddie Nase und die Augen und sogar den Verstandzum Erbe mitgeben,aber nicht die Seele.

Die ist in jedem Menschen neu.

Hermann Hesse

INHALT

1. Eine gute Geschichte

2. Brot und Käse

3. Verkauft

4. Milchkaffee

5. Lenins Zahnarzt

6. Säcke und Reis

7. Das Wort bedeutet Hammer

8. Kreuz-Bube

9. Brigade Arezzo

10. Warmer Wind

11. Zigaretten, Kaffee und Butter

12. Seegfrörni

13. Lebensmittelmarken

14. Eine zweite Chance

15. Zwischen den Kinovorhängen

16. Die Luft in Ascona

17. Der Zauberer

18. Ranieris Geheimnis

19. Der weiße Faden

20. Wo anfangen?

21. Ein wichtiger Schriftsteller

22. Einsame

23. Die Übersetzung ist von mir

24. Ein privates Treffen

25. Nur ein Junge

26. Wie eine Harke

27. Eine Karriere aufgebaut auf Gefühlen

28. Kiefernnadeln

29. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden

30. Wir wissen, wo sie ist

31. Am Rande des Abgrunds

32. Sie wird es sein

33. Befehle werden ausgeführt

34. Nicht vergessen

35. Kreuz-Acht

36. Neue Freunde

37. Halbtoter Döbel

38. Der letzte Zaubertrick

39. Anmerkung des Autors

40. Dank

41. Glossar

1

EINE GUTE GESCHICHTE

Lilly

Samstag, 11. September 1943

Lilly legt die Hände an die Tür, spürt das raue Holz unter den Fingern. Sie stößt sie auf, die Scharniere quietschen und eine warme Wolke umhüllt sie. Die Luft ist dick vor Feuchtigkeit. Mit der Holzpantine am Fuß schiebt sie den Keil über den Steinfußboden unter die Tür. Die Sonne fällt auf Dutzende von Strümpfen, die auf der Leine zwischen den Deckenbalken hängen. Ein Windhauch bewegt die Strümpfe am Eingang. Lilly betastet sie: Alle sind schon trocken.

Sie geht zwischen den Körben voller schmutziger Wäsche hindurch zur alles überragenden Presse, die nun als Waschzuber dient. Sie stellt den Eimer unter das Abflussloch, zieht den Stöpsel hinaus und die Lauge fließt heraus. Dann steigt sie auf das Treppchen und klammert sich an die Latten, aus denen der Zuber gemacht ist. Sie zieht den Kopf ein, um nicht an die Decke zu stoßen. Ein Strumpf ist auf den Holzdeckel gefallen. Sie untersucht ihn: Er hat ein kleines Loch an der Stelle des großen Zehs. Lilly rollt ihn zusammen und wirft ihn in einen leeren Weidenkorb an der Wand. Mit aller Kraft schiebt sie den Deckel ein paar Zentimeter zur Seite, gerade genug, um die Hände hineinzustecken: Die nassen Betttücher sind noch lauwarm.

Was würden die Bürger von Ascona denken, wenn sie sie in ihrer Waschküche sähen? Lilly fragt sich das an Waschtagen immer. Manche Bürokraten würden sagen, dass es zu viele Strümpfe gibt für die wenigen Füße, die im Gästebuch eingetragen sind, dass die Rechnung nicht aufgeht und dass man das überprüfen müsste. Julius Ammer und seine Nazibande würden sogar die Kleidung nach Flöhen oder Läusen absuchen. »Die sind dreckig, die sind krank«, würden sie sagen. »Bringt sie über die Grenzen zurück, jagt alle davon. Sonst stecken sie uns früher oder später noch an.« Polizisten würden kommen und fragen, woher so ein großer Zuber stammt, und es wäre sinnlos zu erklären, dass es eigentlich eine alte Traubenpresse gewesen ist, ein Geschenk des guten Geremia. Die Fragen (und die Probleme) würden sogar bis nach Brissago und in seine Weinberge gelangen.

Lilly nimmt das erste Laken und hält es gegen das Licht: Es hat einen gelblichen Schatten. Sie verlässt den Keller und legt es in das steinerne Waschbecken. Sie nimmt eine Bürste und bearbeitet den Fleck damit, sie wringt den Stoff aus und drückt ihn gegen die Rillen des hölzernen Waschbretts. Ihre Finger weichen im Wasser auf, ein Rinnsal läuft zum Abfluss, und es verbreitet sich der Geruch von feuchtem Moos.

In diesem Keller, der nun eine Waschküche ist, würden all diese Leute nur die Horde von sechzig Kindern sehen, bereit die Schweiz zu überrennen. Lilly hingegen sieht darin etwas anderes. Das Gesicht von Viktoria Leskovitz, zum Beispiel, das polnische Mädchen, das erst vor einem Monat in der Casa Gentile angekommen ist und das trotz seiner dreizehn Jahre immer noch ins Bett macht. In den schmutzigen Unterhemden, die in einem der vielen Körbe liegen, riecht sie die nahende Grippe, denn bevor sie die Sachen wäscht, schnüffelt sie daran und erkennt am säuerlichen, abgestandenen Geruch, dass bald jemand krank wird. In all dieser Wäsche sieht sie Tränen, Schuldgefühle, Hoffnungen. Es gibt so viel zu tun.

»Ich wusste, dass ich dich hier finde.«

Hedis Stimme. Lilly schiebt eine braune Haarsträhne aus dem Gesicht, zwischen ihren Fingern bleibt eines der grauen Haare zurück, die ihr in den vergangenen Monaten gewachsen sind. Sie lässt es fallen und breitet das Laken aus: Der Fleck ist verschwunden.

»Sind alle bereit?«, fragt Lilly, während sie sich aufrichtet.

»Sie kommen gerade aus dem Speisesaal.«

»Du könntest meinen Nähkasten holen und …«

»Die Stopfeier. Die sind schon da, auf dem Rasen. Die Mädchen warten auf dich.«

Lilly nickt. »Ich komme sofort.«

Hedi verschwindet, Lilly geht wieder hinein und greift sich den Korb mit dem sauberen Strumpf; sie streift durch den Keller und kontrolliert alle Strümpfe, die zerschlissensten nimmt sie mit. Sie füllt den Korb zur Hälfte und folgt dem gepflasterten Weg. Eine Gruppe von vier oder fünf Kindern rennt ihr entgegen, in jeder Hand einen vollen Wassereimer.

»Kinder«, sagt sie leise, sodass sie auf der Stelle langsamer werden. »Ich habe schon ein Laken herausgeholt, die anderen sind noch im Zuber. Passt bitte auf. Ich will keinen von euch aus dem Zuber fischen.«

»Ja, Lilly«, sagen sie wie aus einem Mund und setzen ihren Weg fort, dieses Mal in gemächlichem Schritt.

An der Eiche versucht Ettore, die Arme um den Stamm gelegt, zum wiederholten Mal, auf den Baum zu klettern. Er hält ein Seil zwischen den Zähnen, stützt einen nackten Fuß auf die Rinde und federt mit dem anderen Bein. Er springt, so hoch er kann, versucht, sich am Baum festzuhalten, aber er rutscht ab.

Ettore sieht aus wie ein Pirat oder einer der Matrosen, der sich ums Tauwerk kümmert. Vielleicht sind sie, die Bewohner dieses Hauses, wirklich wie auf einem Schiff. Jeder hat eine Aufgabe, um der Leere um sich herum zu entfliehen, und alle sind in Sicherheit, solange sie zusammenhalten. Lilly aber fühlt sich nicht wie der Kapitän, sondern vielmehr wie eine Steuerfrau. Sie ist diejenige, die die Mannschaft aus den Untiefen holt, sie liest die Zeichen des Wetters und ändert die Route. Sie hat die Aufgabe, alle nach Hause zu bringen.

Ettore versucht es noch einmal, aber er plumpst auf die Erde. Er schlägt mit der Faust ins Gras, zischt etwas durch die Zähne. Dann nimmt er einen Stein, knotet das Seil darum, wirft ihn über den Ast und sammelt das Ende wieder ein. Nickend geht er an Lilly vorbei, erreicht die Hauswand der Casa Gentile und bindet das Seil an den Haken dort. Aus dem Keller kommen zwei Kinder mit dem ersten Laken.

»Lilly, komm!«, sagt eines der Mädchen hinter ihr. Sie sitzen im Kreis im Gras, jedes hat sein Nähkästchen vor sich: Metalldosen mit wenigen Nadeln, etwas Garn, einigen Sicherheitsnadeln. Ja, Kleider und Segel müssen repariert werden. Die Schiffsmannschaft braucht sie.

»Guten Tag«, sagt Lilly, während sie sich an die letzte freie Stelle setzt. »Bereit fürs Stopfen?«

Alle nicken und öffnen ihre Dosen, nur Viktoria zögert. Ihre mit Pflaster bedeckten Finger verharren in der Luft. Lilly tut, als bemerke sie es nicht. Sie holt die Strümpfe aus dem Korb, behält einen für sich und gibt die anderen zu ihrer Rechten weiter; sie öffnet das Kästchen mit den hölzernen Stopfeiern und gibt es zu ihrer Linken weiter. Während sich alle Hände bewegen, zählt Lilly bis dreiundzwanzig, dann hat jedes Mädchen alles Nötige. Sie ist es gewohnt zu zählen, es ist für sie selbstverständlich. Hier wird alles gezählt, und sie verzählt sich nie. Außer, sie will es: an der Grenze und bei der Fremdenpolizei, wenn das Leben ihrer Kinder auf dem Spiel steht.

»Es ist wie beim letzten Mal«, sagt Lilly und zeigt, wie es gemacht werden soll, »steckt das Ei in den Strumpf und lasst es bis zur Spitze rutschen, damit der Stoff sich dehnt. Dann geht es leichter.«

Ein paar Mädchen lassen die Eier fallen, bei anderen rutschen sie schief in die Strümpfe. Lilly wartet. Ettore hebt den Saum eines Lakens an und verdreht ihn, während zwei andere Kinder es auf der anderen Seite mit aller Kraft festhalten; der Stoff verwringt sich, Wassertropfen benetzen die Erde vor der Eiche. Der Junge wächst schnell, und bald wird er sich überlegen müssen, was er in Zukunft machen will. Im Gegensatz zu den anderen ist das Tessin seine Heimat, aber das macht die Sache nicht unbedingt leichter.

»Und jetzt?«, fragt Viktoria leise.

»Jetzt nehmt ihr Nadel und Faden, macht einen kleinen Knoten, und dann fangt ihr außen an. Näht hin und her, bis das Loch ganz ausgefüllt ist.«

Die Mädchen stopfen, manche schneller, andere langsamer. Nur Viktoria seufzt jedes Mal, wenn sie die Nadel in den Stoff sticht, eine Träne rinnt ihr über die Wange. Lilly geht zu ihr.

»Ist alles in Ordnung?«

Viktoria nickt. Die Spitze ihres Daumens ist blutbefleckt, sie steckt ihn sich in den Mund.

»Lass mal sehen«, sagt Lilly, die all die Ängste des Mädchens in dieser Geste erkennt. Sie möchte aufhören zu stopfen, sich in einer Ecke verkriechen und weinen. Aber bald wird sie dort draußen sein, wo das Wissen um eine solche Arbeit entscheidet, ob man eine Anstellung oder ein Almosen bekommt, während Europa versuchen wird, sich vom Krieg zu erholen. Und Lilly wird alles tun, damit Viktoria darauf vorbereitet ist.

Das Stopfen hat gut angefangen, aber das Gewebe dieses Strumpfes ist so dünn, dass er durchsichtig geworden ist. Sie lässt ihn durch die Hände gleiten: Sogar die Ferse ist ausgeleiert und hat ein Loch. So wie Ettore wachsen hier alle Kinder schnell.

Viktoria wischt sich den spuckenassen Daumen am Kleid ab. »Manchmal ist es schwierig, alle Löcher zu stopfen.«

»Aber es ist eine wichtige Aufgabe. Gute Strümpfe bedeuten, dass man keine kalten Füße bekommt, und warme Füße bedeuten …«

»… weniger kranke Kinder. Ich weiß, du hast recht«, sagt Viktoria leise, während sie die Nadel wieder aufnimmt.

Aber es bedeutet nicht, dass es reicht. Der Herbst kommt bald und neben den Strümpfen brauchen die Kinder auch feste Schuhe, Mützen und Schals. Und die neue Lieferung vom Schweizer Hilfswerk für Emigrantenkinder ist längst überfällig.

Hedi tritt zu ihnen. »Lilly, ein Herr will dich sprechen.«

»Was für ein Herr?«

Sie zeigt zum Wald. »Ein Herr eben.«

Lilly nickt. Sie steckt Viktorias Strumpf in die Tasche und gibt ihr dafür den eigenen. »Der hier ist einfacher«, flüstert sie ihr zu.

Hedi nimmt ihren Platz ein, und Lilly geht zum Tor. Ettore rennt ihr nach.

»Ist es einer von denen?«, ruft er, aber Lilly sieht ihn böse an.

Ettore schluckt. »Ich komme mit«, sagt er leise.

»Nicht jetzt, Ettore. Macht mit der Wäsche weiter.«

»Aber …«

»Nicht jetzt!« Sie starrt ihn an, bis er endlich zur Casa Gentile zurückläuft.

Lilly schließt das Tor hinter sich und geht die Straße entlang. Sie biegt auf den Römerweg ein, der mit großen Steinplatten gepflastert und von unzähligen violetten Blütenständen des Schmetterlingsflieders gesäumt wird. Im Schatten einer Kiefer blickt sie nach links und nach rechts: Der Weg ist menschenleer. Sie weiß nicht, in welche Richtung sie gehen soll, aber sie weiß, dass die anderen sich bemerkbar machen werden. Sie geht in den Wald, bergauf, zum Monte Verità.

»Danke, dass du gekommen bist«, sagt eine Männerstimme.

Lilly dreht sich um: Der Mann ist dunkelgrün gekleidet, trägt einen Schnurrbart und hält einen Stock.

»Soll ich dich mit deinem Spitznamen anreden oder …«

»Nenn mich Cesare. Schön, dich kennenzulernen, Lilly.« Dann führt er eine Hand zum Kopf, so als wollte er den Hut lüften.

Er ist schlank, fast mager, und hat spitze Finger, ohne Schwielen oder Narben.

»Du bist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe.«

»Dachtest du, ich sei wilder? Ein Mann aus den Bergen?«

Lilly will schon antworten, aber das wäre gemein; bei all den Gefahren für die Italiener, die heimlich die Grenze überqueren. An seinem Gürtel trägt er eine braune Ledertasche, klein wie eine Zigarettenschachtel.

»Ich hätte dich nicht für einen Raucher gehalten.«

»Das? Das sind keine Zigaretten.« Er zieht ein Etui mit Spielkarten heraus.

»Ich hätte dich auch nicht für einen Glücksspieler gehalten.«

»Ehrlich gesagt, mache ich damit andere Dinge. Ich zaubere oder erzähle Geschichten, zum Beispiel.«

»Es gibt praktischere Methoden, um Geschichten zu erzählen.«

»In einem Satz Karten habe ich vier Frauen und acht Männer, die reichen, um jede erdenkliche Geschichte zu erzählen.«

Cesare klopft auf das Etui, und die Karten gleiten in seine Hand, er geht sie durch und fächert die zwölf Figuren auf. »Die Menschen unterschätzen die Bedeutung von Karten und guten Geschichten: Gemeinsam können sie Großes bewirken. Sie können dich sogar glauben lassen, dass etwas Unmögliches geschehen kann.«

»Und was für Geschichten kommen von der Grenze?«

Cesare schiebt die Karten zusammen und steckt sie zurück in die Ledertasche. »Keine guten. Anfang der Woche ist die Familie von General Badoglio in die Schweiz geflohen, gestern Abend war stundenlang Funkstille im Radio.«

»Hitler hat nicht die Absicht, Italien aufzugeben, trotz des Waffenstillstands.«

»Die Deutschen haben die Büros besetzt, die Grenzkontrollen werden verstärkt. Es werden noch mehr Leute kommen, Lilly, Familien, Kinder. Und ich weiß, dass die Casa Gentile voll ist, aber …«

»Wir richten ein neues Haus ein. Für italienische Kinder, und für die, die es brauchen.«

Cesare lächelt. »Ich habe aus deinen Briefen herausgelesen, dass du eine einfallsreiche Frau bist.«

»Es gibt immer eine offene Tür, so oder so. Ich habe mir schon gedacht, dass mit der Verhaftung von Mussolini der Krieg in Italien nicht zu Ende sein würde.«

»Ganz im Gegenteil, die Deutschen werden alles tun, um ihn zu befreien. Wenn das nicht schon längst passiert ist …«

»Du hättest mir doch schreiben können, statt eine riskante Wanderung in die Schweiz zu machen.«

»Dafür war keine Zeit, einer von ihnen kommt noch heute Nacht«, sagt Cesare, während er sich am Schnurrbart kratzt. »Mein Sohn.«

»Und seine Mutter?«

Cesare schüttelt den Kopf. »Wir sind nur zu zweit und die Lage in Domodossola wird immer gefährlicher. Ich vertraue ihn dir an, Lilly, aber niemand darf erfahren, wie er mit Nachnamen heißt. Das ist wichtig. Niemand darf ihn mit mir in Verbindung bringen. Er wird den Nachnamen seiner Mutter tragen: Carrara.«

»Wie alt ist er?«

»Elf. Er kommt mit Folgore, aber in diesen Zeiten ist es besser, wenn du ihn an der Grenze abholst. Bei Cortaccio, in Brissago. Morgen früh bei Sonnenaufgang.«

Morgen ist der zweite Waschtag, und sie muss auch an die anderen denken.

»Ich werde Ettore schicken. Er ist hier aufgewachsen, er kennt die Gegend.«

»Aber mein Sohn hat Papiere bei sich.«

»Mach dir keine Sorgen. Ettore kann nicht lesen. Euer Geheimnis ist sicher.«

Cesare öffnet den Mund, schließt ihn aber gleich wieder. »Ich vertraue dir. Ich hoffe, dass ich bald wiederkommen kann.« Schon will er im Unterholz verschwinden.

»Warte.« Cesare bleibt stehen. »Du hast mir nicht gesagt, wie dein Sohn heißt.«

»Ranieri.«

Lilly hat noch nie einen italienischen Vornamen gehört, der auf ›I‹ endet.

»Wie Ranieri Bustelli, der größte italienische Zauberer.« Er klopft auf seine Ledertasche. »Noch jemand, der gute Geschichten erzählen kann.«

Cesare entfernt sich mit immer größeren Schritten. Von einem Baum wirbelt ein grünliches Blatt durch die Luft und landet neben einer stachligen Kastanie. Schon ist er nicht mehr zu sehen, verschluckt vom Wald und der Welt, über die Lilly keine Kontrolle hat.

2

BROT UND KÄSE

Ranieri

Samstag, 11. September 1943

Gut, er hat es in der Hand. Dieser Trick muss ihm nur noch ein einziges Mal gelingen.

In Domodossola, in einer Wohnung, die er immer noch nicht sein Zuhause nennen kann, schiebt Ranieri sich auf dem Holzstuhl nach hinten und umklammert das Kartenspiel. Er klopft es dreimal auf den Tisch und streicht mit dem Daumen über die abgerundeten Ecken. Er macht sich gerade – ein Lichtstrahl blendet ihn. Der kleine Spiegel, der in der Mitte des Tisches ans Radio gelehnt ist, reflektiert die Karten und das Licht, das durch die Rollläden fällt. Die Sonne hat sich zwischen die gegenüberliegenden Häuser geschoben, sie geht gerade unter. Es muss etwa acht Uhr abends sein, mehr oder weniger.

Er schließt die Rollläden und kehrt zu seinen Notizen zurück: Die letzte Seite seines Heftes ist voll mit Gekritzel und Flecken, er müsste alles noch mal schön abschreiben. Er denkt an den roten Faden der Geschichte, stellt ein paar Karten zusammen und dreht die ersten vier um: Pik-Bube, noch zweimal Pik, dann einmal Karo, um die drei anderen zufälligen Karten zu verdecken, die niemand außer ihm sehen wird. Seine vier Räuber: Die verteilt er im Kartenspiel und durch seine Berührung werden sie nach oben transportiert. Wie durch Zauberhand.

Das Geräusch eines Schlüssels im Schloss.

»Ranieri?«, sagt sein Vater.

»Hier! Ich will dir den Trick zeigen, den du mir …«

»Wir haben keine Zeit«, sagt sein Vater, während er ihn an die Hand nimmt. »Ich hatte doch gesagt, du sollst dich fertigmachen.«

»Aber die Sonne ist doch noch gar nicht untergegangen und …«

»Zieh die Stiefel an und dann los.« Sein Vater steht schon im Treppenhaus.

»Was ist denn, Papa?«

Er atmet tief ein und stößt all die Luft durch die Nase wieder aus; sein Hemd unter der Jacke ist ganz verknittert, so als wäre er geschrumpft.

»Du musst jetzt tun, was ich dir sage.«

»Aber …«

»Keine Widerrede.« Er kniet sich hin. »Bitte, Ranieri. Mach genau das, was ich dir sage. Ich habe einen Plan, aber der funktioniert nur, wenn du mir vertraust.«

»Einen Plan? Für was?«

»Hast du mich verstanden, Ranieri?«

Er nickt.

»Gut.« Sein Vater steht wieder auf. »Jacke und Stiefel, mehr brauchst du nicht.«

Ranieri zieht die Stoffjacke an und schnürt seine Stiefel, eng, aber nicht zu eng. Als sie zu Beginn des Sommers hierherzogen, waren sie gleich nach Sonnenaufgang in der Toskana aufgebrochen. Vielleicht ziehen sie wieder um, sein Vater hat ihm gesagt, dass das passieren könnte. Aber einfach so weggehen, ohne einen einzigen Koffer …

Sie verlassen die Wohnung, sein Vater legt ihm eine Hand auf den Rücken. Das Geräusch ihrer schnellen Schritte hallt durch das Treppenhaus.

Vielleicht hätte er einen von den Comics mitnehmen sollen, die er in Florenz gekauft hat: Das Kamel aus Lehm und Dergeheimnisvolle Davos. Ranieri ist sich sicher, dass der zweite mehr wert ist als der erste, denn auf dem Titelblatt steht Mandrache statt Mandrake. Die wurden in der Stadt gedruckt, nur wenige Schritte von ihrem Haus entfernt, und er hat gedacht, dass es ein Druckfehler wäre und es sich deshalb um einen seltenen Comic handeln würde, der nur in ihrer Gegend zu haben wäre. So wie bei seltenen Briefmarken. Sein Vater hat ihm jedoch erklärt, dass die Regierung das so bestimmt hat, um fremde Buchstaben aus dem Alphabet zu entfernen.

Auf dem letzten Treppenabsatz greift Ranieri in seine Hosentasche, doch sie ist leer. Er bleibt stehen.

»Was ist?«, fragt sein Vater.

»Ich habe meine Karten vergessen. Auf dem Tisch.«

»Ich gebe dir meine, versprochen. Wir tauschen einfach.«

Ranieri rührt sich nicht. Er hat ihm noch nie diese Karten überlassen – sein Kartenspiel. Sein Vater dreht sich zu ihm, nimmt seinen Kopf und hebt ihn an. Er hat die Augen weit aufgerissen.

»Erinnerst du dich, als wir hier angekommen sind, und ich dir gesagt habe, dass du keinem Menschen etwas von uns erzählen darfst?«

Ranieri hat diese Bitte nie verstanden, aber was sollte er schon erzählen?

»Ja, ich weiß.«

»Gut. Das gilt immer noch, ganz egal, was passiert. Und wenn man dich fragt, wie du heißt, sagst du: Ranieri Carrara.«

»So wie Mama?«

»Von jetzt ab benutzt du ihren Nachnamen. Vergiss das nicht.«

Sie treten aus dem Haus. Ein Automobil parkt davor, und der Fahrer raucht bei geöffnetem Fenster. Sein Vater öffnet die Wagentür auf der rechten Seite.

»Steig ein, los.« Er sieht sich um.

Ranieri klettert auf die Rückbank, sein Vater schließt die Tür und setzt sich neben den Fahrer.

Der Mann am Steuer hat ein kantiges Kinn und einen dreckigen Hals. Er schmeißt die Kippe auf die Straße und umklammert das Lenkrad – seine Daumennägel sind lang und schmutzig.

»Hau´n wir ab«, sagt er mit tiefer Stimme und packt den Schaltknüppel.

Er blickt in den Rückspiegel. Seine Augen sind so dunkel und düster, dass man die Pupillen nicht erkennt. Der Wagen fährt los.

»Leg dich lieber hin«, sagt sein Vater.

Sein Blick ist nicht so fest wie sonst. Er sieht rasch nach rechts und links, während er Ranieri an den Schultern herunterdrückt. Ranieri streckt sich lang auf der Rückbank aus, sein Vater ergreift eine dunkle Decke und legt sie über ihn; sie stinkt nach Motoröl und ist staubig. Ranieri ergreift den Stoff und spannt ihn, damit er ihm nicht auf der Nase oder dem Mund liegt. Aber so ist er ganz nah an den Augen, und Ranieri kann durch kleine Löcher im Stoff sehen. Das sandfarbene Dach des Automobils verändert sich mit der Dunkelheit: Es wird braun, dann grau. Sein Vater und der Fahrer schweigen, der Motor dröhnt, unterbrochen nur vom Quietschen der Fenster und dem Säuseln der Luft im Innenraum. Ranieri atmet durch den Mund, um die stinkenden Abgase nicht zu riechen.

Dunkelheit breitet sich aus. Der Wagen wird von einem Ruck durchgerüttelt, dann noch einer – das müssen Schlaglöcher sein, oder die Straße ist holpriger geworden. Bestimmt sind sie weit weg von der Stadt, vielleicht auf dem Land.

»Scheiße«, sagt der Fahrer.

Das Automobil hört auf zu vibrieren, das Brummen des Motors wird leiser. Eine Straßensperre? Ranieri atmet schneller, aus Angst, dass sein Bauch sich zu sehr wölbt und jemand ihn von draußen sehen könnte. Er spürt sein Herz im Hals und in den Schläfen schlagen.

»Überlass das Reden mir, bleib ganz ruhig«, sagt sein Vater.

Der Fahrer brummt tief, ein schwaches Licht erhellt das Dach. Das Fenster quietscht. Draußen spricht jemand Deutsch. Ranieri nimmt die Hände herunter, sodass die Decke auf seinem Gesicht liegt. Können sie ihn so erkennen?

Auch sein Vater spricht Deutsch.

Ranieri hält den Atem an. Wo hat er das gelernt? Und warum hat er ihm nie davon erzählt?

Der Mann draußen sagt wieder etwas – er hat eine junge, fast hohe Stimme. Sein Vater antwortet, und die beiden fangen an zu lachen. Das Lachen des Deutschen ist scharf, schrill, es kommt aus der Kehle und klingt gereizt. Das Lachen seines Vaters hingegen kommt tief aus dem Bauch und ist das Lachen, das Ranieri schon immer kennt, aber es scheint ihm ferner, fremder zu sein. Kann man unterschiedlich lachen, je nachdem, welche Sprache man spricht?

Der Sitz seines Vaters knarrt, er muss sich aus dem Fenster gelehnt haben; er sagt noch etwas auf Deutsch. Dann ein metallisches Schnappen von einem Feuerzeug und das Zischen der Flamme. Jemand saugt Luft ein, dann macht das Feuerzeug Klack.

»Danke«, sagt der Deutsche.

Sein Vater hat einem Deutschen eine Zigarette angeboten!

Der Wagen fährt weiter.

»Das war knapp«, sagt der Mann am Steuer.

»Darüber müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen«, sagt sein Vater, aber Ranieri fragt sich, ob diese Worte ihm gelten.

Der Motor heult auf, der Wagen fährt nach links und rechts, es ruckelt und der Fahrer schimpft leise auf die Madonna. Ein weiterer Schlag, und er schimpft auf Jesus. Sie müssen auf einem Eselspfad sein.

Das Automobil wird langsamer, es fährt bergauf, die Zeit dehnt sich. Eines der Räder gerät in ein Schlagloch und Ranieri stößt sich den Kopf an der Tür: Der Wagen hat sich schräg gestellt. Noch ein Fluch, diesmal auf Gott.

»Hier ist es gut«, sagt sein Vater, »wir gehen zu Fuß weiter.« Er steigt aus, öffnet die hintere Tür und Ranieri klettert heraus. Er fröstelt, die Luft ist frisch. Sein Vater knöpft ihm die Jacke bis zum Hals zu.

»Folge mir«, sagt er und marschiert auf einer Straße voller Steine los, die von den Scheinwerfern des Automobils beleuchtet wird.

»Ist es noch weit bis zur Schweiz?«

»Nur noch ein paar Stunden Fußmarsch.«

Das muss der Ort sein, zu dem sie wollen. Sein Vater macht einen kleinen Schlenker und verschwindet im Unterholz, den Berg hinauf. Ranieri folgt ihm und erwartet das Dröhnen des Wagens, das Quietschen der Reifen auf dem Kies. Doch der Fahrer hat das Licht ausgeschaltet und sich eine Zigarette angezündet. Er ist nur noch ein Lichtpünktchen in der Nacht. Seltsam, dass sein Vater sich nicht von ihm verabschiedet hat, und wer weiß, warum sie nicht mal einen Rucksack oder Beutel mitgenommen haben. Vielleicht hat er Kontakte in der Schweiz, von denen er ihm nie erzählt hat; vielleicht nehmen ihre Sachen einen anderen Weg.

Das Rascheln der Schritte auf dem Gras bleibt ihre einzige Gesellschaft. Sein Magen knurrt, Ranieri spannt den Bauch an und streicht darüber. Sie kommen an einer Baumgruppe vorbei, deren weiße Rinde sich kaum von der Dunkelheit abhebt. Sie betreten eine Lichtung; es ist fast Vollmond und die Wolken bedecken nur die Hälfte des Himmels. Sein Vater hat den richtigen Abend gewählt: Es gibt genug Licht, um den Weg zu erkennen, aber nicht genug, um entdeckt zu werden. Er steigt auf einen Felsen, der aus der Wiese ragt, und erstarrt.

»Was ist?«, flüstert Ranieri. »Hast du was gesehen?«

»Wir sind da«, sagt er laut.

Mit wem hat er gesprochen? Haben die Deutschen sie verfolgt? Die Stämme wirken auf einmal viel dichter, Ranieri fühlt sich umzingelt. Eine dunkle, bucklige Gestalt taucht am Hang hinter einem Baum auf. Dunkle Jacke, grauer Bart, sie hält eine Lanze – nein, einen Stock. Sie kommt näher und macht kein Geräusch.

»Ist die Luft rein?«, fragt eine ernste Stimme. Auf Italienisch, zum Glück.

»Alles sauber.«

Zwei breite Schultergurte bedecken die Brust, an einem hängt ein Gertel. Ein viereckiger Rucksack bedeckt den Rücken.

»Kommt er mit uns?«, fragt Ranieri, immer noch im Flüsterton.

Sein Vater hebt einen Arm, der bärtige Mann bleibt am Rande des Gebüschs stehen und versteckt sich hinter einem Baum.

Sein Vater holt tief Luft. »Ich komme nicht mit.«

Ranieri möchte unwillkürlich lächeln, doch sein Vater sieht ihn ernst an.

»Aber wir sind doch den ganzen Weg gekommen …«

»Du gehst. Allein. Ich komme später nach.«

»Was …? Später?« Ranieri blinzelt, atmet durch den offenen Mund. Ihm ist schwindlig.

Sein Vater kniet nieder und packt ihn an den Schultern. »Ranieri, du gehst mit diesem Mann. Er heißt Folgore, er kennt den Weg in die Schweiz und …«

Plötzlich hat er einen Kloß im Hals. »Ohne dich gehe ich nirgendwohin.«

»Hör mir zu: Er bringt dich in die Schweiz. Da wirst du in einem Haus mit Kindern in deinem Alter wohnen. Alles ist organisiert, es ist sicher, dort wartet eine Frau auf dich: Sie heißt Lilly. Aber das ist ein Ort nur für Kinder. Erwachsene können dort nicht hin.«

»Dann lass uns nach Hause gehen, Papa! Lass uns zurück nach Domodossola gehen.« Er schluchzt. »Ich werde brav sein, ich schwöre es. Ich kann mich in der Wohnung verstecken.«

Fest packt sein Vater ihn an den Schultern, er blickt in den Wald. Er nickt.

»Ihr müsst jetzt gehen.«

Ranieri schüttelt den Kopf, Tränen laufen ihm über die Wangen. Sein Vater umarmt ihn, aber er bleibt starr.

»Du hast gesagt, wir bleiben immer zusammen.« Er befreit sich aus seinem Griff. »Das hast du gesagt, als Mama gestorben ist!«

»Ich habe ihr aber auch gesagt, dass ich dich beschütze. In das Futter deiner Jacke«, flüstert er, »habe ich ein Bild von uns dreien eingenäht. Zeig es niemandem, es ist nur für dich. Sobald der Krieg vorbei ist, werde ich …«

»Wann ist das, Papa? Wann?«

»Sobald wie möglich, ich verspreche es.«

Ihm würde nur noch dieses Foto bleiben, um seinen Eltern nahe zu sein. Jeden Tag würde er es anschauen, jeden Tag würde er sie vermissen. Wer weiß, für wie lange.

»Ranieri, habe ich je ein Versprechen gebrochen?«

Sein Vater zieht das Kartenspiel aus der Ledertasche, die an seinem Gürtel hängt. »Nimm es, komm schon. Und übe: Ich bin sicher, wenn wir uns wiedersehen, kannst du mir einen Haufen neuer Zaubertricks zeigen.«

Ranieri denkt an die Sonntage zurück, an denen sie gemeinsam auf den Gipfel des Monte Calvario und durch die Straßen von Domodossola gelaufen sind. Die Stiefel, die Blasen an den Füßen, die Geschichten über den Zauberer Bustelli als Belohnung. Die Mandrache-Comics im Zimmer, das Notizbuch mit den Tricks und die Karten, die er auf dem Tisch liegengelassen hat. Sein Gesicht wird heiß, er zittert.

Es war alles eine Falle, um ihn auszubilden und ihn bis dorthin zu bringen.

Sein Vater streicht ihm mit dem Daumen über die Wange, wischt eine Träne fort, Ranieri zuckt zurück und schlägt die ausgestreckte Hand weg – die Karten verstreuen sich im Gras. Er erwartet eine Ohrfeige, aber sein Vater verharrt mit gesenktem, leerem Blick.

Ranieri rennt dahin, wo der graubärtige Mann aufgetaucht ist, die Lichtung scheint endlos zu sein. Er erreicht die Bäume, läuft an ihnen vorbei und beginnt den Aufstieg. Fünf, sieben, zehn Baumstämme später dreht er sich um: dieser Folgore und sein Vater reden in der Mitte der Lichtung miteinander, ein Umschlag wechselt von einem zum anderen. Was, wenn er seine Meinung geändert hat?

Ranieri steigt weiter. Noch zehn Stämme, und sein Vater wird bei ihm sein. Noch fünf Stämme, und er wird sich entschuldigen. Noch zwei Stämme, und die beiden werden für immer zusammenbleiben.

Von hinten nähern sich Schritte. Er wusste es, Ranieri wusste es …

Folgore huscht an ihm vorbei, mit den Händen an den Schulterriemen, umgeben vom Schweißgeruch. Zwischen den Baumstämmen ist noch ein Stück der Lichtung zu erkennen, aber sein Vater ist nicht mehr da. Er ist verschwunden.

So wie die großen Zauberer, denkt Ranieri.

Tränen steigen in ihm auf. Er zählt noch zehn weitere Stämme und blickt zurück in der Hoffnung, dass sein Vater hinter einem Baum auftaucht. Er probiert es noch einmal und noch ein zweites Mal.

Er streicht sich über die Augen und holt tief Luft.

Folgore hat bereits einen Vorsprung von zwanzig Metern und wird nicht langsamer. Soll Ranieri allein zurückgehen? Aber er weiß doch nicht einmal, wo er ist: Wie soll er mitten in der Nacht nach Hause finden? Ihm bleibt nichts anderes übrig, als dem Mann zu folgen, zumindest bis die Sonne aufgeht.

Ranieri betritt den Wald, läuft schneller und versucht, einen möglichst geraden Weg durch die Bäume zu nehmen. Er kommt bis auf zehn Schritte an den Mann heran – er fühlt sich schnell, sogar schneller als Folgore. Er kann ihn überholen. Aber sobald er ihn zu streifen scheint, beschleunigt Folgore und gewinnt an Vorsprung, wird wieder zu einem flüchtigen, eckigen Schatten, der zwischen Ästen, Blättern und Stämmen verschwindet.

Der Wald wird dichter und das Mondlicht schwindet. Ranieri lauscht: auf das Rascheln am Boden, um einen Rhythmus zu finden, er übertönt das gedämpfte Geräusch von Folgores Schritten auf den Wurzeln. Seine Stiefel sind mit irgendeinem Stoff umwickelt; so also geht das, dass er keinen Laut macht.

Sie kommen aus dem Wald. Der Boden wird steinig und der Mond scheint für ein paar Augenblicke, bevor er von einer großen dunklen Wolke halb verschluckt wird. Ranieri tun die Beine weh; er versucht, sich auf seine Atmung zu besinnen, hört aber gleich wieder auf. Es ist ein Rat, den ihm sein Vater immer gegeben hat, und er ist sich sicher, dass er wieder weinen muss, wenn er an ihn denkt.

Die Luft füllt sich mit dem Glucksen eines Baches, der etwa einen Meter breit ist. Folgore setzt einen Fuß auf das Ufer und überquert ihn mit einem Satz. Ranieri springt, versinkt aber mit dem rechten Fuß im Wasser und rutscht mit dem linken auf der feuchten Erde aus. Folgore hinterlässt drei oder vier Spuren, bevor er auf den steinigen Weg zurückkehrt; Ranieri tritt in seine Fußabdrücke und versucht, wieder schneller zu laufen.

Die Bergspitze hebt sich gegen das Grau einer weiteren Wolke ab, Folgore zieht etwas aus der Innentasche seiner Jacke und breitet es aus: einen Regenumhang. Er wirft ihn über, und der Umhang ist so lang, dass er den Rucksack bedeckt und ihm bis zu den Füßen reicht. Folgore blickt wieder zum Himmel. Es beginnt zu tröpfeln, eine Wolke verdeckt den Mond; das Licht wird schwächer. Er setzt seinen Marsch entlang des Gipfelkamms fort. Ranieri krümmt sich, verschränkt die Arme vor der Brust und versucht, trotz der rutschigen Steine mit ihm Schritt zu halten.

Folgore bleibt auf der Spitze eines Felsens stehen; Ranieri erreicht ihn, stützt die Hände auf die Knie und atmet mit offenem Mund, bis tief in die Lungen. Ein Rinnsal läuft ihm den Rücken hinunter. Die Wolken scheinen näher zu kommen, die Regentropfen werden schwerer. Weiter unten ist ein Tümpel aus dunkler Tinte, der von kleinen Lichtern umgeben ist, die seinen Umriss nachzeichnen.

»Die Schweiz?«, fragt Ranieri.

Dort unten bleiben die Straßenlaternen die ganze Nacht an, dort unten kann man abends herumlaufen, ohne dass einem jemand etwas sagt. Dort könnten er und sein Vater sicher leben.

Folgore knufft ihn und zeigt auf den Boden. Aus den Tüchern, die um seine Sohlen gewickelt sind, blitzen die Köpfe der Nägel auf, die in die Schuhränder geschlagen wurden, die Schnürsenkel sind lang und um die Knöchel geschlungen. Folgore schiebt den Fuß vor und einige Steine rutschen den Hang hinunter.

»So«, sagt er und setzt den Fuß quer, um Ranieri zu zeigen, wie er absteigen soll.

Folgore schießt vorwärts und läuft in Serpentinen, die immer steiler werden, durch das Schotterfeld; er überquert eine Ebene, deren Steine wie Splitter in die Erde getrieben sind.

Sie erreichen einen Erdwall und Ranieri beugt sich vor, um Luft zu holen. Seine Beine sind steif, die Waden brennen, der Bauch tut ihm weh; er kann sich nicht mehr aufrichten. Folgore ist ein paar Meter vor ihm, Ranieri legt sich den Arm um den Bauch und geht gekrümmt weiter. Seine Jacke hat sich voll Wasser gesogen und liegt schwer auf seinem Rücken, das Hemd klebt ihm am Körper.

Der Untergrund wird härter, lange Grashalme bedecken die Unebenheiten, die Fußspuren sind verschwunden. Er weiß nur, dass er absteigen, die Ebene, den See erreichen und dort wieder zu Kräften kommen muss. Er wird einen Weg finden umzukehren, Berg hin oder her.

Er tritt Folgore in die Hacken – warum hat er angehalten? Der Mann ergreift seine Hand und zieht sie von seinem Bauch weg.

»Es ist … nichts«, sagt Ranieri und spannt die Bauchmuskeln an.

Er versucht, sich aufzurichten; Leere breitet sich in seinem Bauch aus und Flüssigkeit steigt ihm die Kehle hoch – er beugt sich vor und übergibt sich. Gelber Schaum spritzt auf die Erde, wenige Zentimeter von Folgores Stiefeln entfernt, die sich nicht bewegt haben. Er hat seine Hand nicht losgelassen.

Folgore umfasst Ranieris Schultern und geht beim Abstieg neben ihm. Sie erreichen ein ebenes Wegstück in einer Senke. Zwischen zwei Steinmäuerchen ist eine Pfütze; Wasser sickert aus einem Spalt im Berg. Auf einer Felsplatte ist eine Inschrift eingemeißelt: die Buchstaben ›I‹, ›S‹ und die Zahl ›1904‹. Folgore setzt den Rucksack ab und legt ihn vor dieser Art Brunnen; er lässt Ranieri sich darauf ausstrecken. Sein Bauch hört auf zu rumoren, und der Stoff passt sich seinem Gewicht an, als ob im Rucksack etwas Weiches wäre. Folgore rammt seinen Stock in die Erde, zieht seinen Regenumhang aus und spannt ihn zwischen diese Stütze und die Mäuerchen, sodass ein Zelt entsteht, das Ranieri vor dem Regen schützt. Folgore entfernt sich, wobei er seinen Gertel umklammert.

Der Regen fällt gleichmäßig, und die Tropfen klingen leichter als die, die während des Marsches auf ihn gefallen sind. Das Prasseln des Regens am Fenster mag Ranieri, wenn es zu Hause warm ist und sein Vater ihm Kartentricks zeigt. Damals in der Toskana, aber auch in Domodossola. Dieses Prasseln bestimmte den Rhythmus ihrer Zaubertricks.

Folgores Schritte übertönen das Rauschen des Wassers, er hat unterschiedlich große Äste und Reisig unter dem Arm. Schon schlüpft er unter die Plane, gräbt mit der Spitze seines Gertels ein Loch in den Boden und entzündet ein Feuer. Er löst einen Metallbecher von der Schnur seines Rucksacks und füllt ihn mit Wasser, während die Flammen das Holz verschlingen und Rauch aus dem provisorischen Zelt aufsteigt. Folgore hat alles bedacht – sogar den Wind.

Er bringt den Metallbecher näher ans Feuer und greift in seinen Rucksack. Er holt eine Handvoll Reis heraus. Er lässt die Körner in den Becher gleiten, ein Korn nach dem anderen, und passt auf, dass keines auf die Erde fällt.

Ranieri starrt in die Flammen, die sich auf dem Metall spiegeln, das Wasser brodelt. Folgore nimmt den Gertel und rührt den Inhalt mit dem Griff um, allerdings ohne den Becherrand zu berühren, um keinen Lärm zu machen. Er wickelt das Taschentuch um den Becher, führt ihn zum Mund und pustet hinein.

Dann reicht er den Becher Ranieri. »Das ist zum Trinken. Langsam.«

Ranieri nimmt einen kleinen Schluck – das Wasser ist dickflüssig geworden, schleimig. Folgore nickt. Ranieri richtet sich ein paar Zentimeter von dem Rucksack auf und trinkt noch etwas.

»Besser«, sagt Folgore. Und das ist keine Frage, sondern eine Feststellung.

Ranieri hört auf zu trinken und gibt ihm den Becher zurück. Der Schmerz hat nachgelassen; er streicht sich über den Bauch, auch seine Muskeln sind weniger angespannt. Folgore schüttet den matschigen Reis ins Feuer, um es zu löschen, und hebt den Umhang an. Es hat aufgehört zu regnen. Er bückt sich und spült die Tasse am Wasserlauf aus.

Ranieri steht auf und zieht mit einer Hand am Stock, aber er steckt zu tief. Er muss beide Hände benutzen und sich mit dem ganzen Gewicht nach hinten beugen.

Dann hält er Folgore den Stock hin. »Ist es noch weit bis in die Schweiz?«

Folgore nimmt den Stock und klopft mit der Spitze auf den Buchstaben ›S‹ auf der Steinplatte.

»Du bist schon in der Schweiz.« Er knotet den Becher an seinen Rucksack. Dann schultert er ihn und holt etwas aus seiner Tasche, ein Bündel aus gräulichem Stoff. »Iss.«

Ranieri öffnet es: ein Kanten Brot und ein Stück Käse. Das Wasser läuft ihm im Mund zusammen. Hat er beschlossen, ihm sein Abendessen zu überlassen, oder ist das mit seinem Vater so abgesprochen? Folgore blickt in Richtung der Schweiz, die Hände am Stock.

Ranieri wagt nicht zu fragen.

Er beißt ins Brot – es ist trocken, er nimmt die Backenzähne zu Hilfe. Den Käse hingegen knabbert er mit den Schneidezähnen: Ein warmer, weicher, milder Geschmack breitet sich in seinem Mund aus. Er leckt sich über einen Finger und zerdrückt die letzten Krümel auf dem Tuch, sodass sie am Finger kleben. Er lutscht ihn ab.

Ranieri faltet das Tuch zusammen und gibt es Folgore zurück. »Danke.«

Folgore steckt es in seine Tasche und holt etwas anderes heraus – es sind … Papas Spielkarten.

»Versprochen ist versprochen«, sagt er und reicht sie ihm.

Hat er seinem Vater versprochen, sie ihm zu geben? Oder hat er alles gehört und meint Vaters Versprechen an ihn?

Ranieri nimmt das Etui und fährt mit dem Daumen darüber, die Oberfläche ist rau und porös. Folgore steigt in der Dämmerung weiter bergab. Ranieri steckt die Karten in die Hosentasche und folgt ihm, die Hand am Oberschenkel, wo die abgestoßenen Ecken des Etuis seine Haut streicheln.

Die Sonne geht auf. Ranieri kommt an einem hölzernen Kreuz vorbei, am Rand eines Weges, der weiter bergab führt: Zu ihrer Linken erheben sich andere Berge vor grauem Himmel. Einige Gipfel sind zu sehen, andere sind noch von Wolken verdeckt. Die dunklen Schatten der Nacht nehmen Farbe an – das Braun der Erde, das Blassgrau der Steine, das Dunkelblau des Sees. In den beiden Dörfern am Ufer brennen die Laternen immer noch.

Ein Lichtstrahl trifft ihn, Ranieri schließt kurz die Augen und öffnet sie langsam wieder. Die feuchte Kleidung wird leichter, löst sich von seiner Haut. Er betritt einen neuen Wald, nach ein paar Metern verschwindet die Aussicht. Er reißt die Augen trotz der Sonne weit auf und saugt so viele Einzelheiten auf, wie er kann: die Kirchtürme, die Straßen, die noch menschenleeren Plätze. Auf den Feldern nahe am See und auf einigen Hügeln, gestreift von den Reihen der Weinstöcke, bewegen sich Menschen. Er fragt sich, ob sie die Trauben schon geerntet haben.

Folgore taucht zwischen den Baumstämmen auf und verschwindet wieder, Ranieri läuft schneller, jetzt kann er ihm viel leichter folgen, zumindest mit dem Blick. Vielleicht meinte sein Vater genau das, als er davon sprach, sich in Sicherheit zu fühlen: Die Schweizer Wälder sind viel weniger unheimlich als die italienischen.

3

VERKAUFT

Ettore

Sonntag, 12. September 1943

In der Gegend von Cortaccio, wenige Kilometer vom Monte Ghiridone und der italienischen Grenze entfernt, hängen die Weinstöcke voller dunkelvioletter Trauben. Die Regentropfen auf den Früchten glitzern im Licht einer durch Berge und Wolken verdeckten Sonne. Weitere Schauer kündigen sich an.

Ettore pflückt eine Traube und zupft drei Beeren mit den Zähnen ab. Er kaut mit offenem Mund: Sie schmecken sauer, die Schale ist faserig. Sie sind noch nicht reif. Noch zwei, drei Wochen, dann ist Erntezeit.

»He, du!«, ruft der alte Geremia schon von Weitem. »Còs ti fée?! Was machst du da?!«

Ettore pflückt noch zwei Trauben ab und rennt davon, verfolgt von Flüchen. Und wofür? Für eine Handvoll Trauben von einem so riesigen Weinberg! Eigentlich hat er ihnen einen Gefallen getan: Wenn es nur Greise wie den da gibt, die die Ernte einbringen, wer weiß, wie viel dann noch für die Vögel verrotten wird. Vor Mitte Oktober werden sie die Ernte nicht einfahren.

Er schlüpft in den Wald und läuft bergauf. Lilly hat ihm gesagt, dass er bei Sonnenaufgang da sein muss, aber Folgore ist immer noch nicht aufgetaucht. Er erreicht den Treffpunkt und sieht sich um, spitzt die Ohren: kein Geräusch, kein alter Mann mit einer Flobert in der Hand. Er setzt sich in den Schatten einer Fichte und lehnt sich an den Stamm. Er isst noch eine Weintraube, spuckt die Kerne so weit, wie es geht, und versteckt die Reste unter einer Wurzel.

Ein Pfiff vom Berg her. Das ist das Zeichen.

Er rennt in die Richtung und wartet. Noch ein Pfiff, dieses Mal näher. Er macht noch ein paar Schritte.

»Alles sauber!«, ruft er.

Folgore taucht hinter einem Felsvorsprung auf.

Ettore reckt den Hals, aber es ist niemand bei ihm. »Probleme?«, fragt er.

Folgore zieht den Umschlag aus der Innentasche seiner Jacke und kommt mit ausgestreckter Hand näher.

In der Ferne raschelt das Laub. Ein Bocia, ein Bengel, mit nassen Haaren auf der Stirn und zerknittertem Hemd stolpert auf sie zu.

»Der da? Echt?«

Wie viel wird er wiegen? Dreißig Kilo? Und der hat es geschafft, den Monte Ghiridone in diesem Tempo zu überqueren?

»Der Weg ist nicht schwierig, wenn man ihn kennt«, sagt Folgore.

Er streckt wieder die Hand aus. Natürlich, der Umschlag, der Umschlag.

Ettore öffnet ihn: darin ist ein Pass voller Worte, die er nicht versteht, aber das Foto zeigt zweifellos den Bocia. Folgore drückt ihm Papier und Bleistift in die Hand.

»Kannst du garantieren, dass es ihm gut geht?«

Folgore verpasst ihm eine Kopfnuss. Ettore malt zitternd ein X auf das Papier, der Mann reißt es ihm aus der Hand und stopft es in seine Tasche.

Der Bocia hat dunkle Augenringe, blasse Haut und kleine Hände, die nicht einmal eine Walnuss knacken können. Aber er hat Manieren, denn er streckt ihm eine Hand entgegen.

»Ich bin Ranieri, sehr erfreut.«

Ettore ignoriert die Hand. Folgore zerrt an den Gurten seiner Schmugglertrage.

»Sag ihm, dass du ihm geholfen hast.« Er gibt Folgore einen Klaps zurück, aber es ist, als würde er auf ein Eisenrohr schlagen.

»Das geht dich nichts an, Ettore.« Folgore wendet sich an Ranieri. »Viel Glück, Junge«, und schüttelt ihm die Hand.

Glück? Aber der hat sich doch schon vor dem Krieg gerettet! Was will er denn noch vom Leben?

Folgore macht sich wieder auf den Weg und verschwindet mit seiner Trage im Wald. Ettore fragt sich, wo er den ganzen Reis verstecken wird. Irgendwann könnte er vielleicht sogar mal danach suchen; die Scfroesìtt, die Schmuggler, haben die Routen am See und in den tieferen Lagen aufgegeben, ihre Beute muss in den Höhlen und Schluchten weiter oben liegen. Andererseits hätte er nach all dem Unglück, das er in den vergangenen Monaten erleben musste, ein bisschen Glück verdient. Der Sturz seines Vaters, die Krankheit seiner Mutter, der Verlust seines Zuhauses … Wenn er schon auf der Straße leben soll, dann kann er auch das Beste daraus machen, als Schmuggler.

»Und jetzt …«, fragt der Bocia und blickt zu Boden. »Was passiert jetzt, Ettore?«

»Jetzt machst du, was ich dir sage, und stellst keine Fragen. Erstens: Wie alt bist du?«

»Elf.«

»Ich bin dreizehn, also, wenn ich was brauche, rufe ich dich, aber du darfst mich nie rufen. Zweitens: Du bleibst dicht bei mir, und wenn irgendjemand dich was fragt, dann bist du mein Cousin aus dem Lavizzara-Tal. Du hast den Sommer in den Bergen verbracht und bist hier zu Besuch.«

»Was ist das …«

»Wer bist du? Woher kommst du?«

»Ich bin dein Cousin und kommen aus dem La… Lariz…«

»La-viz-za-ra-Tal.«

Muss er ihm das etwa buchstabieren? Wo zum Teufel kommt der her?

»Drittens: Wenn sie deutsch mit dir reden, dann verstehst du nichts und hältst den Mund.«

»Hier gibt’s auch Leute, die deutsch reden?«

»Was habe ich dir über Fragen gesagt?«

Der Bocia senkt den Blick. Er scheint verschreckt zu sein.

»Ja, klar gibt’s die, und zwar viel mehr als die, die italienisch reden. Die haben dir von Lilly erzählt, oder? Und sie haben dir erzählt, dass sie deutsch redet, seit sie klein war?«

Ranieri schüttelt den Kopf.

»Und von den anderen mal ganz zu schweigen. Du wirst immer nur deutsch hören, hier. Wir haben sogar den Sohn eines Nazis – wenn man den ruft, steht er stramm! Du bist aber Jude, oder?«

Der Bocia sieht ihn mit leerem Blick an. Natürlich ist er Jude, warum sollte er sonst über einen Berg aus Italien flüchten?

»Schon gut, nem, gehen wir.«

Für jeden seiner Schritte muss der Bocia zwei machen, aber er bleibt dicht bei ihm – immerhin ist er gehorsam. Ab und zu humpelt er; vermutlich ist er ordentlich müde. Und diese festen Stiefel müssen richtig wehtun.

»Zieh sie doch aus«, sagt Ettore und deutet auf seine nackten Füße.