Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wieser Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

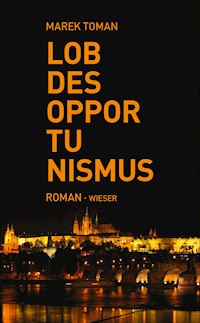

Im Roman "Lob des Opportunismus", der im Original 2016 erschien und den Preis des Tschechischen Literaturfonds erhielt, trifft ein unerwarteter und außergewöhnlicher Erzähler auf ein spannendes Stück mitteleuropäischer Geschichte. Dieser Erzähler bildet sich sehr viel auf seine Größe, seine Urteilsfähigkeit und Allwissenheit ein, wirkt dabei aber häufig borniert und manchmal witzig. Ein Palast als Erzähler? Von der angesehenen Familie Čzernín in Prag erbaut, hat er in seiner langen Historie viele Funktionen erfüllen müssen: Residenz, Kaserne, Armenhaus, Sitz des Reichsprotektors und Außenministerium eines neuen Staates. So bewahrt er in seinen Wänden viele Geheimnisse, denen er seine eigene Interpretation mitgibt. Als Leitmotiv zieht sich durch das ganze Buch die Suche nach einem Verständnis für die Person und das tragische Ende des tschechoslowakischen Außenministers Jan Masaryk. Aber auch zartere Gefühle spielen eine Rolle – hofft doch der Palast, ein standhafter Soldat und Fechtmeister, seine Gefühle mögen von der feinsinnigen und barmherzigen Loreto-Kapelle erwidert werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 756

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

TOMAN • LOB DES OPPORTUNISMUS

Zur Aussprache tschechischer Buchstaben mit diakritischen Zeichen:

á

langes a

Č, č

stimmloses tsch wie in Tschechische Republik

é

langes e

ě

je

í

langes i

ň

nj

ř

gerolltes r gleichzeitig mit stimmhaftem sch

Š, š

stimmloses Sch, sch wie in Schule

ť

tj

ú, ů

langes u

ý

langes i

Z, z

stimmhaftes S, s wie in Rose

Ž, ž

stimmhaftes sch wie in Journal

MAREK TOMAN

Lob des Opportunismus

Roman

Aus dem Tschechischen von Raija Hauck

Die Herausgabe dieses Buches wurde vom Kulturministerium der Tschechischen Republik unterstützt.

Originaltitel: Chvála oportunismu

© Torst, Praha 2016

A-9020 Klagenfurt/Celovec, 8.-Mai-Straße 12

Tel. +43(0)463 370 36, Fax. +43(0)463 376 35

www.wieser-verlag.com

Copyright © 2021 bei Wieser Verlag GmbH,

Klagenfurt/Celovec

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Josef G. Pichler

ISBN 978-3-99029-450-5 (Print Ausgabe)ISBN 978-3-99047-116-6 (Epub)

Meiner Loreta

Greif nie an, ohne dich zu verteidigen, verteidige dich nie, ohne anzugreifen!

A. Marozzo. Arte dell’Armi

I. Guardia di testa

Guardia di testa ist eine hohe Position, die für den Schutz der oberen Körperhälfte und des Kopfes geeignet ist. Sie entsteht so, dass das Schwert in Schulterhöhe gehalten wird, sodass die Spitze über den Körper nach links oben zielt (nach A. Marozzo). Diese Stellung reizt den Gegner auch zum Angriff. Falls er einen Hieb auf euren Kopf ausführen will, könnt ihr ihn leicht abwehren und mit einem Stich gegen seine Waffe angreifen. »In dieser Position kann man sowohl Agente als auch Patiente sein«, sagt A. Marozzo.

Wer, wenn nicht ich? Wann, wenn nicht jetzt?

Diesen Slogan lernte ich in den Dezembertagen des Jahres 1989. Menschen schritten in einer Reihe durch die Loretogasse, sie hielten sich wie Tänzer an den Händen. Aber, und ihr verzeiht mir das hoffentlich, es war auf den ersten Blick zu sehen, dass es gar keine Tänzer waren. Jeden Augenblick wurde einer langsamer, dann wurde er vom Vorhergehenden mitgezogen und stolperte unbeholfen hinterher. Und wenn er sich zum Nächsten umdrehte, fiel er schon wieder aus dem Rhythmus.

Wisst ihr, die Herkunft eines Menschen kann man daran erkennen, wie er sich bewegt. Diese hier taumelten wie Bauern auf einem Volksfest herum, so wie man es auf den Gemälden in der Galerie sehen kann. Ein paar tanzende Paare ganz ohne Formation, daneben quetscht einer den Dudelsack und ein anderer fiedelt auf der Geige herum und im Hintergrund schläft eine dieser Leuchten, wenn nichts Schlimmeres. Zu den »saftigen« Bildern gehört immer auch eine breitbeinig dastehende, vornübergebeugte Person in einer Ecke, der aus dem Mund … nein, eine gewisse Erziehung besitze ich dann doch. (Heutzutage kann man diese bedauernswerten Szenen bei öffentlichen Veranstaltungen gut vermeiden. Alkoholfreies Bier ist eine wunderbare Erfindung. Aber ich greife vor.)

Sie erinnerten mich auch an eine andere Szene, die gut von Gemälden bekannt ist: den Blindensturz. Ihr kennt doch diese Bilder, wo der Erste mit dem Stock um sich herum tastet und die Übrigen in einer schiefen, krummen Reihe einander an den Schultern halten … Diese Tänzer hier konnten aber sehen. Sie starrten mit weit aufgerissenen Augen euphorisch vor sich hin, in die Luft, in die Zukunft … Sie waren sehend – aber was war es wohl, das sie vor Augen hatten? Dafür ratterten ihre Münder ohne Unterlass. Sie hatten viel zu viel mitzuteilen, als dass es, sagen wir, Soldaten sein konnten. Die hören nämlich einen Befehl und nehmen ihn schweigend hin, wie es sich gehört. Das weiß ich schließlich gut.

Das waren auch keine Pilger, die zum heiligen Ort kamen, um Kraft zu schöpfen und sich ein kleineres Wunder zu erbitten. Auch die kannte ich gut. Obwohl sie hier und dort eine Fahne dabei hatten, trugen sie sie nicht wie eine Standarte an der Spitze des Zuges. Auch Choräle sangen sie nicht.

Nein. Dieses Gewimmel. Diese Schwatzhaftigkeit. Wie sie sich hier an der Hand hielten, dort an der Schulter, völlig kulturlos, ohne Kinderstube (die war in den hiesigen Breiten sowieso nie recht ausgeprägt) … nun ja.

Kurz gesagt zog in diesen Dezembertagen das Dienstvolk an mir vorbei. Ich hatte mich ja schon daran gewöhnen können, dass in der Gegenwart die Bediensteten – die man heutzutage Bürger nennt – das Sagen hatten. Nun, was heißt gewöhnen. Ein Fechter muss einen Hieb austeilen können, aber auch einen einstecken. Greif nie an, ohne dich zu verteidigen, verteidige dich nie, ohne anzugreifen! So sprach mein unsterblicher Landsmann Marozzo. Also bin ich dabei, mich zu gewöhnen, wie ich mich an vieles gewöhnte.

Ein etwas peinliches Gefühl bleibt allerdings. Aber urteilt selbst.

Sie hüpften in dieser ungeordneten, sogenannten lebendigen Schlange herum (existiert dafür wirklich kein elegantes italienisches Wort, vielleicht von den Tanzmeistern übernommen?). Sie atmeten Dampfsäulen wie Pferde auf dem Exerzierplatz, aber es wehte noch etwas anderes von ihnen herüber. Irgendeine Geruchsspur, die wahrscheinlich eher aus Schweißnoten als aus Parfüm bestand (daran musste ich mich auch gewöhnen, dass Parfüms mit meiner alten Welt zum Teufel gegangen waren, mit einer meiner vielen alten Welten). Sie glühten vor Begeisterung – wie Tänzer in diesem kurzen Augenblick, bevor der Kapellmeister den Taktstock hebt. Diese Haltung. Diese Spannung.

Und was mich am meisten überraschte: Auch nicht ein Hauch von Alkoholausdünstungen wehte zu mir herüber. Oh, die kenne ich sehr gut. Ich kann edle Weine unterscheiden … im Übrigen auch sofort den Geruch von Bier, das IN JENEM HAUS DORT RECHTS hemmungslos aus Halblitergläsern gesoffen wird. Nichts dergleichen deuteten mir meine zarten Nüstern an. Oho. Also, es wurde nicht gespielt – nicht getanzt – nicht getrunken? Warum? So, wie ich den menschlichen Charakter kannte, musste ich stutzig werden. Wenn das hier die Herrschaft wäre – vielleicht; ich erinnere mich an viele elegante Geselligkeiten, wo man nicht trinken musste (nun gut, ein Gläschen Champagner zu Beginn) … und doch waren sie voller Energie, die sozusagen greifbar zwischen den rhetorischen Finessen, den Verbeugungen, den Bündnisvorschlägen und eleganten Schlägen unter die Gürtellinie hervorblitzten (die Wortwahl, ich weiß, aber vielleicht verzeiht ihr mir; wie jeder Fechter musste ich bestimmte Ausdrücke von denen übernehmen, die ich für meine Gegner halte). Hier amüsierte sich der Plebs und in dessen Vergnügungen war immer etwas Irdisches. Jedes Mal brauchen sie zum Beispiel einen Grund. Ich wartete auf den Schlüssel.

Sie zogen in ihren hässlichen Jacken aus glänzenden Kunststoffen vorüber, die für den Unsinn, den man »Sport« nennt, gedacht waren. Auf den Köpfen hatten sie sogenannte »Ski«-Mützen. Die Schuhe waren geschmacklos, weder für Gesellschaften noch fürs Militär geeignet … aber was sollte man machen. Ein anderes Volk hatte ich einfach nicht zur Verfügung.

Ich hörte also lieber zu, was sie riefen. Vielleicht sollte ich sagen »brüllten«. Ohne Takt und ohne Schwung – aber natürlich fehlten ihnen auch die Trommler, die den Rhythmus vorgegeben hätten. Wie viele Jahrhunderte ist es her, dass diese schöne Tradition verschwand? Noch zu Zeiten meines geliebten Reinhards wurden Trommeln benutzt. Freilich zum letzten Mal während der traurigen Szene, als … aber ich will nicht zu sehr in die Vergangenheit zurückschauen.

Und es fehlten auch die Lautsprechersysteme, die in der heutigen Zeit so beliebt sind und die ich zusammenfassend nur »Drähte« nenne, um nicht ein noch schlimmeres oder besser gesagt verächtlicheres Wort benutzen zu müssen. Vorn fingen sie an, irgendeine Losung zu rufen, die sich ungeschickt und langsam ans Ende der »lebenden Schlange« fortpflanzte.

»Einparteienherrschaft weg!«, grölten sie.

Aber meine Lieben, es wird hier immer eine herrschende Partei geben, lachte ich in mich hinein. Natürlich ahnte ich, welche Partei sie im Sinn hatten. Auch so blieb dieser Ausspruch aber hoffnungslos paradox.

»Jakeš in den Abfalleimer!«

Ich bin ja kein Ignorant. Ich wusste, wer Miloš Jakeš war. Noch einer dieser Herren, die sich so sehr von echten Herrschern unterschieden. Über seinen Hängebäckchen richtete er den hilflosen Blick eines vom Frühlingshochwasser überraschten Nagers in die Kamera. Die Lippen zu einem Mäulchen gespitzt, das aussah wie zwei zertrampelte Regenwürmer … aber er hatte natürlich eine Position inne, und das muss man achten! »In den Abfalleimer«? Was ist das für ein Unsinn?

Man kann Jakeš natürlich zwingen, in den Abfalleimer zu kriechen, das geht – damit erniedrigt man ihn ordentlich – aber was weiter? Wollt ihr ihn in die Moldau tunken, so wie ihr es früher mit den betrügerischen Kaufleuten zu tun pflegtet? Aber meine Herren! Besinnt euch! Herr Jakeš kriecht aus dem Abfalleimer wieder heraus. »Jakeš an den Galgen!« – in Ordnung. »Jakeš an die Wand!« – auch mit dieser relativ neuen Metapher bin ich von Herzen einverstanden. »Jakeš auf die Guillotine!«, lasse ich weg, denn Herrscher sollten, wenn schon, dann mit dem Schwert gerichtet werden … Wie wäre es einfach mit »Tod dem Jakeš«? Nein? Das schmeckt euch nicht?

»Unsere Hände sind leer!«

Das ist ja mal was zum Prahlen. Ich musste grinsen. Wenn ihr Veränderungen wollt, kommt ihr nicht ohne Waffen und Soldaten aus. Oder habt ihr etwa nicht das Werk eines weiteren meiner unsterblichen Landsmänner, Signore Machiavelli, gelesen? Dieser leere Schrei war schon vor ein paar Tagen auf der Zusammenrottung berühmt geworden – ihr würdet wahrscheinlich eher das Wort Demonstration benutzen. Meine Beamten unterhielten sich über dieses Ereignis; spöttisch und auch mit einem gewissen Entsetzen über diesen hohlen Idealismus. Seine Wehrlosigkeit zur Schau zu stellen, sie als Wert und auch als Instrument hervorzuheben … Auch daran musste ich mich gewöhnen. Hier, unter diesen Menschen, unter denen es mir beschieden war zu leben.

Die dort vor mir waren natürlich Tschechen. Tschechen mit ihrem Basteltrieb, ihrer Unfähigkeit, sich in einer militärischen Formation aufzustellen, mit ihrer Abneigung gegen Befehle. Tschechen: Fantasten und Träumer, Ignoranten und Dickköpfe. Tschechen, die ihren Kopf auf den Block legen, und andere Tschechen, die das fanatisch gutheißen, schadenfroh zuschauen, oder auch sich beim Anblick eines kopflosen Körpers an einen genauso kopflosen Widerstand machen, obwohl sie vorher nicht gekämpft haben. Nicht einmal die Losungen konnten sie so gleichzeitig und ordentlich skandieren, dass es Donnerschläge wären. Sie riefen lasch, unkonzentriert, arhythmisch – jeder für sich allein. Mit einem Wort, es zog eine Ansammlung hoffnungsloser Zivilisten ohne die leiseste Fechtausbildung an mir vorbei.

Und dann erhob sich das Geschrei, das mir bildlich gesagt den Atem verschlug (ich kann mit Metaphern arbeiten, wie ihr seht). »Demokratie!«

Ich musste an die Zeit denken, als dieses Wort sehr häufig ausgesprochen wurde. Und sofort stand er mir vor Augen – Jan, Honza, der Herr Minister mit den traurigen Augen. Wie oft dieses Wort von seinen Lippen floss. Jetzt hörte ich es aus den Mündern der wild gewordenen Dienerschaft, und trotzdem erschauerte ich irgendwie, weil ich mir zum ersten Mal eingestehen musste, dass ich kein Volksfest beobachtete.

Die lebendige Schlange schaffte es weder Tempo noch Richtung zu halten, sie zuckte in zufälligen Schleifen von einer Seite auf die andere, aber irgendwohin bewegte sie sich. Von der Burg in Richtung Pohořelec und noch weiter. Wenn ich mich konzentrierte, hörte ich sie irgendwo beim Belvedere lärmen, Gott weiß, was sie dort erreichen wollten … Etwas war im Gange.

Dieses Wort – »Demokratie« – hörte man natürlich auch in den vergangenen Jahrzehnten, aber immer mit einem Attribut. Zum Beispiel »Volksdemokratie«. Die Bedeutung war allerdings doch eine andere. Und nie wurde es so inbrünstig, so vertrauensvoll geschrien, nie wurde so danach verlangt … Ich musste so vier, fünf Jahrzehnte zurückdenken und mir das Wort »Demokratie« vorstellen, wie es mich Minister Masaryk lehrte zu verstehen (und er hatte es dabei nicht leicht mit mir). Sofort war er selbst wieder in meinen Erinnerungen wach, und dann auch seine Causa, diese Akte, die im Archiv abgelegt und hoffentlich noch nicht vernichtet wurde.

Gleich darauf fühlte ich irgendwo tief in mir eine Ergriffenheit. Eine Spannung wie vor einem großen Ball, Hunderte Kerzen brennen, die Lakaien stehen bereit und die Herrschaften erwarten den ersten Tanz … Ich stellte mir dieses längst vergessene Gefühl vor, wie sich ihre Aufregung auf mich übertrug … Jeder Tänzer kennt den Augenblick dieser lustvollen Ungewissheit, bevor er sich in eine Tanzposition begibt … so wie ihn jeder Fechter kennt, vor einer Begegnung, die mit dem Sieg oder auch dem Tod enden kann.

Wenn die Demokratie ohne Beiwort zurückkam, hieß das, dass der Kampf weitergeht. Die Fechter erheben die Waffen und achten überhaupt nicht darauf, dass die Klingen verrostet sind. Wieder entscheiden Positionen, Hiebe und die Deckung. Und ich? Mir gebührt selbstverständlich die Rolle dessen, der die längst vergangene Akte öffnet.

Weil – wer sonst sollte diesen Fall lösen, wenn nicht ich? Wer sonst war dabei? Und wer sonst vergisst nie etwas?

Vermutlich seid ihr es gewohnt, eure Erzählungen sozusagen am Anfang zu beginnen. Wenn man aber eine wirklich lange Erfahrung mit Ereignissen hat – und ich will nicht prahlen, so ist es in meinem Fall einfach –, weiß man, dass der Beginn ein trügerisches, in seinem Kern selbst unwahres Wort ist. Schließlich beginnt nichts, alles ist verknüpft. Aber nun gut, ich versuche, mich an etwas zu erinnern, was der ersten Seite einer im Archiv gelagerten Akte gleichkommt …

Vielleicht fragt ihr euch, wie ich etwas so Delikates wagen kann, wie nach den Gründen für den Tod meines einstigen Herrn zu suchen. Ihr stellt euch vor, dass mir die verschiedenen Mittel fehlen, wie ich Leute zum Gehorsam bringen könnte, Mittel, die ich mir über Jahrzehnte bei meinen Beamten abgucken konnte, nicht wahr. All diese unverwandten Blicke, die der Vorgesetzte mit steinerner Miene den ausweichenden Augen des Untergebenen zuwirft. Erhobene Stimmen und andere direkte Vorstöße. Auch Angriffe in aller Heimlichkeit, still und einsam – mit einem Federstrich auf dem Papier. Ich habe so viele in all diesen Jahren gesehen! Oder habt ihr vielleicht den Schrecken im Sinn, den die Herren von der Polizei hervorrufen können? Auch deren Betragen kenne ich sehr gut. Ich habe ihre zackige Energie, die überraschend heftigen Bewegungen, oder im Gegenteil die übertriebene Ruhe und das unerträglich freundliche Lächeln vor Augen. Ich gebe zu, dass ich, obwohl Souverän, keine eigene Armee habe, was mir der hochverehrte Machiavelli ganz sicher vorhalten würde.

Ich habe etwas anderes. Meine Erinnerungen. Ich war schließlich jedes Mal dabei.

Ich muss nur nachdenken. Das heißt, mich auf mich selbst verlassen. Komplett ruhig werden, abwarten, bis irgendwoher aus der Tiefe der Gänge Regungen auftauchen, die dort einst hindurchliefen.

Alles ist vergänglich. Alles hat seine Zeit. Das sagt ihr Menschen. Alles bleibt und alles ist für immer – das weiß ich. Es genügt, sich etwas zu konzentrieren.

Auf dem Gelände vor mir war früher einmal ein Richtplatz, wo zwei Adlige hingerichtet wurden. Er diente der Halsgerichtsbarkeit über die Wohlgeborenen – der Plebs wurde auf der Brandstätte – Pohořelec – auf die andere Seite befördert. Obwohl der »Hals« hier gar keine Rolle spielte, denn die beiden Edlen wurden gepfählt, was nicht der angenehmste Tod ist. Damals, vor ein paar Jahrhunderten, war das aber Standard, wie man heute sagt (nicht zu verwechseln mit Standarten bei religiösen Prozessionen).

Eine Hinrichtung durch Pfählung verläuft so, dass man euch einen angespitzten Balken ins Arschloch einführt und dann tiefer in den Körper. Er muss sich unbedingt seinen Weg durch die inneren Organe suchen – diese Operation muss daher ein wirklicher Profi ausführen – und zwischen den Schulterblättern wieder hinauskommen. Der Balken mit dem Verurteilten wird aufgerichtet, in der Erde verankert und das entstandene Objekt, das ich »lebende Statue« nennen würde – begreift ihr, wie durchdacht diese Metapher ist? – dient als unübersehbares Symbol der Gerechtigkeit. Nach Belieben zieht es das erzieherische Moment hinaus und gestattet dem Gepfählten, sich alle Ereignisse durch den Kopf gehen zu lassen, die zu seinem traurigen Ende führten. Während ein Imperativ durch seinen Körper fährt, dem er nicht widerstehen kann. Allerdings geht es streng genommen nicht um die Verurteilten – die Hinrichtung darf wegen des Publikums nicht übereilt werden! Ums Publikum geht es in erster Linie, denn der Verurteilte auf dem Pfahl wird nie wieder sündigen. Repräsentation! Daran denkt man heutzutage häufig nicht, zu Ungunsten der Sache, dabei gelten ihre Prinzipien immer noch.

Ich sehe euch aber an, dass ihr empört seid. Warum denn? Das Wort »Arschloch«, ich weiß schon. Ihr müsst nicht denken, es passte nicht zu meinem Vokabular.

Auch die gut ausgearbeiteten Fechtpositionen können zur Entwaffnung des Gegners führen. Der Degen fällt zur Erde und einen Moment noch schwingen in ihm die gegensätzlichen Energien nach. Die Siegerseite tritt aber auf die gegnerische Waffe, hebt sie hoch und wirft sie weg. Und dann hat der Entwaffnete die Wahl. Auch jetzt hat er noch gewisse Möglichkeiten. Kurz gesagt, es kann noch zum Ringen kommen. Wie ihr seht, halte ich eine körperliche Begegnung nicht für etwas Niederes (und ich rümpfe auch nicht die Nase über die Knüppel, die das einfache Volk im Kampf benutzt). Und so, wie zum Zweikampf ein Ringen, ja eine Prügelei gehören kann, so gehört das Arschloch zum menschlichen Körper. Wodurch sonst wolltet ihr dieses Wort ersetzen? Oder habt ihr vergessen, dass auch durch meine Mauern Kanalisationsrohre führen? Ich könnte euch was erzählen.

Und das Arschloch spielt auch im kläglichen Ende des Ministers mit den traurigen Augen eine gewisse Rolle.

Nun also, beide Adlige steckten bedauernswert, aber gleichzeitig repräsentativ auf den Pfählen. Einer wählte einen anderen Weg, als die Spitze durch seine Eingeweide fahren zu lassen und auf die Agonie zu warten. Er begann auf dem Pfahl zu schaukeln. Vielleicht machte er sich bewusst, dass er den Schmerz nicht loswerden konnte, vielleicht war im Gegenteil sein Geist getrübt … Der Pfahl mit ihm stürzte schließlich nieder. Und der Verurteilte begann sich wie ein höchst sonderbares Einhorn zu winden, dem die Spitze nicht aus der Stirn ragt. Er kroch bis zur Kirche, wo er beichtete, um zu sterben, wie es sich gehört. Eine rührende Geschichte, nicht wahr?

Im Übrigen findet ihr diese Szene auf der linken Seite der Loretogasse, wenn man vom Černín-Palast hinunter zur Burg geht, in der kleinen Kapelle der heiligen Barbara aufgemalt (sie ist von vergitterten Sichtfenstern in der Wand eingerahmt, mit einem Blick auf den Teich und das Gras im geheimen Garten, die jeder Tourist gern fotografiert. Er sollte Teil eines größeren, illusionistischen Areals sein. Diese Traumvorstellung deutet der Garten noch heute an, auch wenn wohl niemand versteht, was sie bedeuten soll).

Nun, in dieser Kapelle ist der Verurteilte abgebildet, bis jetzt rechtskonform auf dem Pfahl steckend. Seine langen Haare hängen ihm ins Gesicht, um die Hüften hat er einen Stoffstreifen. Die gebeugte Figur, nicht besonders perfekt erfasst (ganz und gar nicht Václav Vavřinec Reiner), drückt wohl überzeugend die menschliche Misere aus. Sicher bemerkt ihr, wie dünn der Balken ist. Noch dünner ist die Querlatte, die ihn hält. Aber wie dünn ist eine Schnur, die in der Lage ist, ein Leben einwandfrei zu beenden? Wie schmal ist das Degenprofil, das klingend durch die Eingeweide fährt und neckend auf euren Rippen klimpert? Gefallen euch diese Erwägungen über die Zerbrechlichkeit des Lebens nicht? Ich verstehe, dass sie mir irgendwie nicht zustehen. Ich werde das lassen.

Vom Aufgespießten kriecht in Richtung Zuschauer der Herausgewackelte. Und in der zentralen Szene sieht man ihn dann, wie er inmitten der versammelten, mitfühlenden Gruppe vor dem letzten Sakrament beichtet.

Über seinem Kopf tanzen die Engel um den Turm herum, der sich in die Wolken erhebt. Erinnert dieser Turm nicht zufällig an den unheilvollen, angespitzten Pfahl? (Wie ihr seht, habe ich im Verlaufe der Jahrhunderte gelernt, dass alles das Bild von etwas anderem sein kann … alles ist ein Abbild, und alles spiegelt sich wiederum in etwas weiterem … so wie ich gerade jetzt in euren Augen, während ihr diese Erzählung lest.)

Ich werde nicht erläutern, was ich von der Geschichte mit dem kriechenden Hingerichteten halte. Vielleicht hatten die Helfer des Henkers den Pfahl schlecht verankert – wer möchte sich schon mit einem Körper abgeben, der rutschig ist von Schweiß und Angst und dem stinkenden Inhalt des Arschs. Vielleicht waren sie professionell nicht ganz auf der Höhe. Damit will ich sagen, dass sie geschlampt haben. Der Verurteilte stürzte mitsamt seinem Pfahl zu Boden. Und was macht ein menschlicher Körper in Agonie? Er vollführt eine Reihe chaotischer, unsinniger Bewegungen … (Nein, der Herr Minister vollführte keine derartigen Zuckungen auf dem Pflaster, da kann ich euch beruhigen.) Also konnte es gut so aussehen, als kröche er irgendwohin.

Bene. Aber als Geschichte ist es gut. Und wie ich in den Jahrhunderten lernte, hängt es gar nicht von der Geschichte ab, sondern von ihrer Auslegung. Die Auslegung ist noch besser, wie ich hier zu zeigen versuchte. Eine Häufung von Spiegelungen. Eine schöne Legende.

Und ich habe noch etwas Beweiskräftigeres als eine einfache Legende. Ich habe einen Nachweis, bei dem es gar nicht darauf ankommt, dass ich ihn schwerlich bei Gericht vorlegen kann. Es genügt, sich zu konzentrieren. Paradoxerweise habe ich die besten Ergebnisse, wenn ich mich nicht konzentriere. Man kann sagen, ich träume. Dieser Zustand ähnelt wenigstens am meisten dem, in den andere in der Nacht fallen. (Und manchmal auch am Tage. Auf einem Bürostuhl kann man einzigartige Positionen erreichen.)

Ich träume. Ich denke an nichts. Man kann seine Zweifel daran haben, ob ich überhaupt denke. Und dann beginnt es langsam aufzusteigen. Lichtspuren, so ähnlich wie Scheinwerferschlieren von vorbeifahrenden Autos auf Nachtfotografien mit langer Belichtung. Ich schaue sehr langsam, ich habe keine Eile. Und dann erscheinen sie.

Gelbe Pfade, als wäre eine Riesennacktschnecke dort entlanggekrochen. Oder als ob man dort etwas entlanggeschleift hätte. Etwas Löchriges, aus dem etwas herausfließt.

Und auf der Fläche vor mir, auf dem Loretoplatz und in der Loretogasse ist so eine Spur. Als wäre dort jemand entlanggekrochen, jemand, dessen Schmerz sich in die Erde fraß und eine leuchtende, immaterielle Ader hinterließ. Eine gezackte. Zittrige. Haftengebliebene.

Etwas war dort passiert. Ich weiß das.

(Ähnlich aussehende Blutspuren soll die Polizei heutzutage entdecken können, wenn sie einen bespritzten und dann gewischten Fußboden mit den entsprechenden Chemikalien untersucht. Alle Achtung vor dem Fortschritt. Allerdings sprechen wir hier über Ereignisse, die ein paar Jahrhunderte alt sind. Und im Todesfall des Ministers Masaryk geht es um Jahrzehnte. Da würden die Chemikalien wahrscheinlich nicht mehr helfen. Blut war übrigens sehr wenig auf dem Hof. Praktisch keins.)

Außerdem behaupte ich nicht, dass auf diesem Innenhof ein Verbrechen stattfand. Ich sehe nur eine Leidensspur. Wenn die Leute sich doch bewusst machen würden, dass ihr Schmerz nie verloren geht.

Und uns interessiert natürlich eben dieser Tod, nicht der des halbnackten Hippies auf dem Bild in der kleinen Kapelle.

Der Tod des Ministers Jan Masaryk.

Es genügt nachzudenken, oder besser gesagt aufzuhören, an ihn zu denken. Ich muss ihn aus dem Sinn lassen und mich in die Träumerei versenken, so wie andere in den Schlaf fallen. Als ob ich schlafen könnte …

Und dann sehe ich sie, diese Spuren. Diese schleimigen Unterschriften von Nacktschnecken. Diese Leidenszeichen. Diese energetischen Schrammen. Deutlich stehen sie zwischen Tausenden Kratzern hervor, die die Absätze von Herren und Dienern auf dem Parkett und den Teppichen hinterließen (die Beamtenschaft reihe ich in die zweite Kategorie ein). Es gibt sie im inneren Hof – und es gibt sie auf dem einen Fensterbrett, an dem Fenster, das ins Badezimmer der Ministerwohnung führt. Und sie sind auf dem Sims darunter. Auf diesem breiten Sims, der sengend aus meiner Erinnerung auftaucht. Diese lange, breite Linie, die so scharf im Kontrast zu den formlosen Leidenszeichen steht. Wohin führt sie mich? Und warum? Das kann ich mir nicht vorstellen.

Ich weiß, dass es die Nacht vom 9. auf den 10. März 1948 ist. Ich spüre die Schritte der Männer, die die Treppen nach oben eilen. Die sind anders als das ruhige, zurückhaltende Auftreten der Kammerdiener. Diese hier trampeln, es scheint, sie wollen gehört werden. Ich bemerke den Geruch ihrer Kleidung – nicht den feinen Geruch von edlem Wolltuch, sondern den Gestank von Lederjacken und -mänteln. Manche rauchen auch noch beim Treppensteigen. Wenn sie husten müssen, treten sie die Zigarettenstummel wütend in den Teppich. Diese Entschlossenheit gefällt mir, in der Beamtenschaft trifft man selten auf wirkliche Herrschernaturen. Sie erinnert mich an die Bewohner vor ein paar Jahren, denen man fehlendes Herrentum bestimmt nicht vorwerfen konnte. Und gleichzeitig spüre ich auch, wie unangemessen die ganze Szene ist.

Es ist doch Nacht.

In der Nacht werden keine Delegationen empfangen und die Delegationen würden außerdem nicht wie eine Herde die Treppe hochgejagt; man würde vielmehr würdevoll hinaufschreiten.

Dann begreife ich auf einmal, warum sie nicht den Fahrstuhl nehmen. Sie wollen sich nicht darauf verlassen – was, wenn er steckenbleibt. In dieser Hinsicht folgen sie derselben Logik, mit der gewöhnliche Delegationen auch die Treppe hinaufgeführt werden. Diese Männer aber treibt irgendein drängendes Ziel vorwärts, es zieht sie nach oben und lädt sie mit einer Spannung auf, die die Delegationen mit ihrer vorbereiteten Agenda niemals verspüren. Diese Männer haben eine besondere Aufgabe vor sich, die sie in dieser Nacht erledigen müssen.

Sie tauschen kurze Sätze mit nur ein paar Worten. So reden die Heizer unten im Keller miteinander, wenn sie sich mit einem verklemmten Schieber abplagen.

Kurze Flüche werden hingeröchelt.

Ich stelle fest, dass ich die Sprache, die sie sprechen, nicht kenne. Vielleicht ist das nicht einmal Tschechisch. Vielleicht eine verwandte Sprache, eine aus der Reihe der slawischen, die sich erst vor so kurzer Zeit in meine Geschichte drängten, dass ich mich noch nicht an sie gewöhnen konnte.

Das sind nicht die perfekt formulierten Anmerkungen französischer, britischer, deutscher Sekretäre, die die Vertreter ihrer Ministerien zu Verhandlungen begleiten und noch schnell auf dem Gang ihre Herren auf etwas hinweisen (ihr würdet euch wundern, wie oft das passiert).

Das ist eine Truppe, die mit sich selbst im Wettstreit liegt. Sie haben Mühe, alle ins Treppenhaus zu passen, weil sie keine protokollarische Ordnung einhalten. Das ist eine Meute.

Sie kommen immer höher, schon pfeift es in ihren verräucherten Lungen und ich rieche den scharfen Schweiß, unglaublich billige Parfüms und kalte Vaseline. Das sind sicher keine Ärzte. Ich kann auch das schwere Metall der Waffen unter der Kleidung erkennen.

Und sie gehen weiter nach oben.

Und mir ist klar, wohin sie gehen.

In die Dienstwohnung von Jan Masaryk.

Ich versuche mir klarzuwerden, ob die große Glastür, die zur Etage vor der Wohnung führt, geschlossen ist. Ich habe nicht viel Zeit. Sie sind schon vor der Tür.

Seht ihr, was ich mir alles vorstellen kann. Ich muss nur ein bisschen träumen.

Und das Rudel, das nach oben trampelt, wird von anderen Bildern verdrängt. Immerhin, Jan Masaryk … ich verhehle nicht, dass ich mich an ihn gewöhnen musste. Sein Name erschien mir zu Beginn kurios, und diese Manieren … Genauso, wie ich mich ans Tschechische gewöhnen musste. Bärtige, behaarte Köpfe mit morschen Zähnen sprachen auf der Baustelle in einer Sprache, die mich an das Geräusch von Mörtel erinnerte, wenn er in Wannen gegossen wird. Oder auch aufgeschichteter Ziegel. Eventuell den Aufprall von Balken, aus denen dann das Gerüst gebaut wird, aber zunächst tragen die Maurer sie zu den Fundamenten und werfen sie auf die Erde. Die Sprache, die ich hörte, schien mir von diesen verdorbenen, unvollständigen Gebissen geformt zu sein.

Wie ich mich nach einer anderen Sprache sehnte! Der singenden, lieblichen, die alle Feinheiten des Herzens und des Geistes ausdrücken kann! Nicht, dass ich sie nicht gehört hätte. Der Architekt Caratti kam regelmäßig auf die Baustelle. Er konnte ordentlich böse werden, wenn die Arbeiten nicht nach seinem Gusto vorangingen (aber hier haben wir wenigstens ein Wort, das uns ans Italienische erinnert). Und wisst ihr, dass Italienisch auch in den Beschimpfungen schön ist?

Und dann der Herr Architekt Caratti und der grandiose Palastherr Humprecht Jan Černín z Chudenic (Hört ihr den Unterschied? Gegen das schneidende, kurze und irgendwie leicht ordinäre Masaryk? Hört einmal Humprecht – Jan – Čer-nííín – zChudenic! Das ist wie eine Canzone! Sogar mit dem Trommelrasseln am Ende: zChudenic! Dagegen Masaryk … das klingt ja wie Krähen! Masse rück? Meine Herren?!?) Humprecht Jan konnte ausgezeichnet Italienisch. Er hatte ja auch eine italienische Gemahlin, Frau Diana Maria Gazoldo. Das ist ein Name, wie es sich gehört, hört ihr nicht auch das Wort Gazelle darin?

Und das ist kein Wunder, denn der Gazellenjäger diente als Gesandter Seiner Majestät des Kaisers Leopold I. am Hof von Venedig. Venezia! Die Stadt, in der ich gezeugt wurde von Herrn Humprecht Jan und seiner zarten Gazelle (ich bin keineswegs eifersüchtig auf seine zwei Söhne, es handelte sich um eine geistige Empfängnis). Von der diplomatischen Mission des Herrn Humprecht Jan weiß ich nur vom Hörensagen – das müsst ihr verstehen –, aber meinen Geburtsort kann ich nicht verleugnen, und will es auch nicht.

Seine Gesandtschaft war erfolgreich, aber vielleicht wisst ihr, wie das läuft. Die Mission ist beendet und der Diplomat erwartet eine weitere, natürlich auf höherem Niveau. Rom? Paris wäre auch nicht schlecht, oder? Kaiser Leopold dachte aber an keine weitere Entsendung Humprecht Jans. Kompliziert sind die Wege der Akkreditierung, wovon ich mich in der Kaiserzeit und in der Republik überzeugen konnte. Dabei waren ihre Beziehungen, die Beziehungen des Diplomaten und seines Herrn, soweit ich weiß, ausgezeichnet. Humprecht Jan diente, seit er 22 Jahre alt war, als Kammerherr an Leopolds Hof, schon als der Kaiser noch ein Kind war, von dem man nicht wusste, dass es Kaiser werden würde. Kaiser sollte sein Bruder werden, der Thronfolger Ferdinand.

Wie alt war denn Leopold? Ganze zehn Jahre. Welches Jahr schrieb man? 1650. Leopold schaute zu Humprecht Jan, dem schon erwachsenen Adligen, wahrscheinlich ein bisschen auf. Und Humprecht Jan schaute zu ihm auf. Es gibt keinen schöneren Anblick, als wenn sich in amtlichen Dingen beide Seiten respektieren (zum Beispiel, wenn sie etwas über den anderen wissen). Erst dann können sie sich gleichberechtigt auseinandersetzen. Das ist dann ein Duell genau nach den Schrittvariationen des unsterblichen Marozzo. Und dass eine Beziehung zweier Menschen kein Duell wäre? Ach, geht doch.

Bene. Humprecht Jan erschien an Leopolds Hof und ein Jahr später lachte ihm das Glück, denn sein reicher Uronkel starb, ohne männliche Erben zu hinterlassen (und ihr könnt sicher sein, dass diese Information eine Beziehung zu unserer Geschichte hat. Ich sage nie einfach etwas umsonst!). Humprecht Jan erbte nämlich von seinem Uronkel Heřman das Besitztum und gleichzeitig den Grafentitel. Humprecht Jan wurde also damals Graf, während dem vierzehnjährigen Leopold der ältere Bruder Ferdinand starb. Leopold wurde zunächst zum ungarischen König gekrönt und später zum böhmischen, und nach gewissen unausweichlichen Scherereien wurde er im Jahr 1658 Kaiser.

Wie ihr vielleicht ahnt, kann der Tod, der grausam das Leben des einen abreißt, ein Segen für den anderen sein. Was das mit dem Tod Jan Masaryks zu tun hat? Nur Geduld, liebe Fechter.

Im Jahr 1659 wurde also Humprecht Jan zum kaiserlichen Gesandten in Venedig ernannt. O bella Venezia, mein geliebter Geburtsort, o sole mio. Ich muss nur etwas ins Träumen geraten, dann spüre ich den salzigen Duft der Kanäle – nennt es ruhig Gestank –, das übermütige Geschrei der Gondoliere und das Taubengeflatter auf dem Markusplatz.

Wartet, wartet. Fragt ihr euch, woher ich all diese Informationen habe? Es erscheint unglaubwürdig, an was ich mich alles erinnern kann, ich weiß. Aber es ist genauso wie mit den gelben Pfaden, die das Leiden hinterlässt.

Jedes Gespräch, das den Černín-Palast betraf, blieb irgendwo in mir erhalten. Genau wie jeder von Beamten verfasste Bericht über den Palast. Und im Verlaufe der Jahre mussten sich viele mit ihm befassen, um die wohlgeborenen Besucher zu informieren. Die Jahreszahlen konnten sich mir nicht nicht einprägen.

Und der süße Gestank der Kanäle?

Viele tschechoslowakische und tschechische Diplomaten dienten schon in Italien und gerieten nach ihrer Rückkehr am geöffneten Fenster des Janák-Anbaus, in den von unten die Düfte (oder der Gestank) aus der Betriebskantine drangen, ins Träumen …

Ich weiß alles. Ich vernichte keine Akten. Mit den diplomatischen Missionen ist das kompliziert. Jede ist nämlich eine Vorbereitung für die nächste, und jeder rangniedere Diplomat wie auch ein Botschafter träumt immer davon, dass beim nächsten Mal, wenn sein jetziger Erfolg gewürdigt wird, endlich das Richtige kommt … Nur kam Humprecht Jan nach drei Jahren nach Prag zurück und eine weitere Gesandtschaft wollte und wollte nicht kommen. Nach einiger Zeit musste er sich eingestehen, dass der Kaiser sich nicht erklärte und auch nicht erklären würde, und die Situation eine Lösung erforderte. Wie viele ehemalige Gesandte und Botschafter ich demütig durch den Diensteingang hereinkommen sah! Reiter ohne Pferd, Fechter ohne Degen, Raufbolde, denen selbst der volkstümliche Knüppel fehlte. Ja, ein Botschafter kann nur noch Botschafter sein.

Es geht nicht nur um Ambitionen. Immer ist mit ihnen die nüchterne Einschätzung der eigenen Fähigkeiten verbunden! Er weiß doch! Er kennt doch! Eine Botschaft kann er mit dem kleinen Finger leiten. Am liebsten würde er die verknöcherte Maschinerie der zentralen Behörde gar nicht mehr beachten und sich seine eigene Botschaft gründen … und so ähnlich handelte auch Humprecht Jan.

Kurzum, er beschloss, sich so eine Botschaft zu bauen. Zuerst erwog er den Ankauf des Wallensteinpalais, dieses weitläufigen, überbewerteten Gesindehauses mit den sinnlosen künstlichen Felsen, geschmacklosen Volieren, der überdimensionierten sala terrena und den kreischenden Pfauen, die mir selbst auf diese Entfernung auf die Nerven gehen … Dann bewertete er ganz richtig den geforderten Preis, nämlich 400 Tausend Gulden, als übertrieben.

Er begann ein passendes Grundstück zu suchen. Und fand es. Also dieser gesegnete Platz (zu den problematischen Aspekten kommen wir noch) war aus baulicher Sicht eigentlich ungeeignet (da haben wir sie schon). Das Grundstück war abschüssig … seine oberen Teile lagen allerdings höher als die unweit gelegene Prager Burg, dieses übergroße, ungemütliche, uncharmante Bauwerk, chaotisch um die Kathedrale herum versammelt, die die lieben Tschechen ein paar Jahrhunderte lang nicht in der Lage waren fertigzustellen.

Mir gefiel der Ort von Anfang an.

Und Humprecht Jan erteilte klare Anweisungen: groß. Noch größer. Am größten. Eine lange Giebelfassade. Noch länger. Länger könnt ihr euch das schon nicht mehr vorstellen. Ein Tanzsaal. Salons im ersten Stock, denn der erste Stock bildet in so einer Residenz das sogenannte piano nobile – das Herz des Hauses. Und seine Gazelle wusste sofort, wie die Salons aussehen sollten. Man sprach von Spiegeln, Gobelins, Lüstern und Bildern. Denn von Anfang an war es sonnenklar, dass der Palast eine Gemäldegalerie beherbergen würde, die berühmte Černín-Gemäldegalerie, deren Grundstein in Venedig angeschafft wurde. Deshalb wurde ein gesonderter Saal dafür vorgesehen, der noch heute Galerie heißt, allerdings, weil das Schicksal nicht günstig war, heute nur noch mit Gobelins behängt ist. – Aber darauf kommen wir noch zurück. Raum gab es hier und Raum gibt es, Herrschaften, das würde ich gern hervorheben!

Jener Raum wurde gefüllt, sobald die Kisten mit den in Venedig sorgfältig verpackten Bildern ankamen. Beim Öffnen hätten sie einen salzigen Hauch von den Ufern meiner Heimat ausatmen können … aber leider! Ich holte tief Luft, als sie geöffnet wurden, ob ich ihn spüre … aber nichts! Stattdessen roch ich den Schweiß der Handwerker, die an den Wänden der Galerie entlangkletterten und Haken hineinklopften. Ich konnte mich nicht an diesen salzigen Gestank gewöhnen, der von leisen Flüchen begleitet wurde, wenn die Leitern auf dem Parkett rutschten. Aber was konnte ich tun. Ich streckte die Brust heraus. Wenn der Stahl in die Wände drang, ertrug ich das leicht, weil ich wusste, dass ich auserwählt war. Zu stolzem Dienst. Als sie mich mit diesen Bildern bekränzten, fühlte ich mich wie ein Ritter, dessen Rüstung vor dem Kampf geschmückt wird.

Die Bilder aus den Kisten atmeten im Gegenteil diesen spezifischen Geruch von Ölfarben, Lacken und Leinwänden. Er erinnerte an italienisches Essen, vielleicht machte das diese Andeutung von Olivenöl. Wundervoll, was ein Künstler alles mit diesen Breien erschaffen kann!

Und dann bekleideten die bemalten Leinwände die Mauern schon vom Fußboden bis zur Decke, denn so wurde damals in Galerien gehängt. Es waren an die dreihundert Werke. Ich könnte sie noch heute aufzählen, so oft schaute ich zu, wenn sie katalogisiert und manchmal kontrolliert wurden, ob noch alle am Platz waren.

Humprecht Jan hatte sie in Venedig zu sammeln begonnen, wo sich zu seiner Zeit zahlreiche Maler niederließen. Ich glaube, am besten gefielen ihm die Bilder von Johann Karl Loth. (Im Übrigen bestellte bei dem selbst Kaiser Leopold I., was eine Versicherung guten Geschmacks ist! Mir wiederum gefiel, dass er sich so italienisierte, dass er Lotti genannt wurde, manchmal Carlotti – putzig, oder?) Weitere Glückliche, bei denen Humprecht Jan systematisch Bilder erwarb, waren Pietro della Vechia und Cavaliere Pietro Liberi. Landsmänner!

Und die Sujets? Edel, wie es sich damals gehörte. Sie gingen von der griechischen Mythologie aus, es gab Darstellungen alttestamentarischer Szenen und solche, die aus der neuzeitlichen schönen Literatur bekannt waren. Humprecht Jan bestellte sie selbst, denn in jenen Jahren herrschten noch glückliche Zeiten, in denen der Aristokrat selbst wusste, was auf den Bildern in seinem Haus dargestellt sein sollte.

Nein. Keine Angst, er verlor natürlich keine Zeit in den leichtlebigen Werkstätten angetrunkener, in Erwartung der Honorare zuvorkommend geschwätziger Künstler … er beschäftigte nämlich ein Netz von Kunstagenten. Er sprach doch nicht mit jedem, Gott bewahre.

Die Welle dieses vereinten Bemühens schwappte also aus den Kisten und brandete die Wände hoch.

Und Humprecht Jan selbst! Das war einmal eine Person. Wie die mythischen Helden auf den Bildern – fast. Wenn ihr euch sein Porträt anschaut, seht ihr wohl nichts, was euch besonders edel anmuten würde. Blutreiches Gesicht, runde Äuglein, schüttere Haare zu einem Scheitel gekämmt, ein Schnauzbart wie ein Musketier und ein Kinnbart … und dieser Ausdruck. Diese leicht verächtlich geschürzten Lippen. Bei allem Respekt, geistiges Übergewicht strahlte er nicht gerade aus, wenn ihr versteht, was ich meine.

Aber nicht das Gesicht macht den Fechter. Den macht die fein abgestimmte Konstellation seiner Waffe und der perfekt beherrschten Kunst. Und Humprecht Jan verfügte über ein Rapier, das Degen und Florett übertraf – nämlich sein Geld, das konnte stechen, hauen und decken. An seiner Seite hopste Diana Maria Hippoliti di Gazoldo, seine Jagdtrophäe, eine dunkelhäutige Italienerin, die als schönste Frau ihrer Zeit galt und die er gegen den Willen seiner Mutter wählte. Die wünschte, er möge sich eine Tschechin aus reichem Geschlecht wählen, aber das Söhnchen nahm eine unbemittelte Schönheit. Ich nannte sie zarte Gazelle (die rabiaten tschechischen Dienerinnen allerdings Gazellentier), und diese zarte Gazelle, sensibel für sein finanziell-fechterisches Können, erhöhte also seinen eigenen Anmut und auf dem abschüssigen Gelände erhob sich ein Bau, der ihn für immer berühmt machte.

Wie beschwingt seine Konversation mit dem Architekten Caratti verlief, wenn großzügig die Höhe der Säle besprochen wurde! Etwas nüchterner wurde über Steinhaufen und Geldhaufen gesprochen. Wenn auch die zarte Gazelle dazukam, wurde über Interieure und den Park geschwatzt. Ja, damals waren die Frauen noch Frauen. Verletzlich, charmant, ihren Fechttanz so dezent ausführend, dass der Gegner so manches Mal nicht merkte, dass Klingen gekreuzt wurden.

Zwei Stirnseiten des Palasts gewannen damals ihren eindeutigen Sinn …

Habe ich euch reingelegt? Hoffentlich doch nicht! Kann ein Bau denn zwei Stirnseiten haben? Das ist, als ob ein Mensch zwei Stirnen hätte. (Und die hatte nur Janus, der doppelgesichtige Gott.)

Nun also, die echte Fassade des Černín-Palasts zeigt zur Seite, zum Garten und zu den Bastionen, die Prag befestigen. Dem Loretoplatz zeigt der Palast eigentlich seine Seite. Hier hatte sich jemand die Belehrungen des teuren Landsmanns Marozzo zu Herzen genommen … Ein Fechter führt schließlich seine Schrittkombinationen zu allen Seiten aus, sodass ein ganzer Kreis abgedeckt wird. Auf diese Weise entstand also der Eindruck, der Palast habe zwei Fronten.

Jene offene, weitläufige, etwas einförmige, aber imposante Fassade zum Loretoplatz – sein männliches Gesicht.

Und die zerklüftete, schmückende, mit Statuen durchwobene, liebliche Fassade zum Garten – sein weibliches Gesicht.

Wie ihr seht, weiß ich alles. Egal, ob ihr Mann oder Frau seid, ich kenne eure Gefühle. Ich bleibe in der Mitte. Und das piano nobile, die Salonräumlichkeiten des Hauses, zieht sich über die gesamte erste Etage hin, das heißt hinter beiden Fronten.

(An Janáks Anbau erinnert mich bitte lieber nicht. Es dauerte lange, bis ich mich mit ihm ausgesöhnt hatte. Es möge bitte niemand mit Theorien kommen, dieser Anbau sei mein Sprössling! Das ist nicht einmal ein Bastard, ein ehrloser Bankert, den der Herr im Stall belässt, weil er sich das erlauben kann … Vielleicht gerade noch ein adoptiertes Kindchen, aus dem dann höchstens ein Lakai wird.)

Alles sah also strahlend aus.

Allerdings passierte etwas, womit ich nicht gerechnet hatte.

Humprecht Jan starb mit nur 54 Jahren. Nicht einmal mehr die Gemäldegalerie konnte er sich anschauen; sie wurde erst nach seinem Tod mit Bildern ausgestattet. Traurig. Sogar peinlich, oder? Wer sonst sollte bei ihrer Eröffnung anwesend sein? Als er starb, schrieb man das Jahr 1682, wie ich später erfuhr. Mein Interesse an Jahreszahlen erwachte erst vor relativ kurzer Zeit. Der Tod von Jan Masaryk weckte es und das Bedürfnis, mir die Fakten zusammenzuzählen. Wieder ein Tod. So ist das also? Ihr Menschen seid in einem Moment da, und dann auf einmal nicht mehr? Große Pläne werden gesponnen, mit Architekten wird verhandelt, Rechnungen werden bezahlt … und dann Schluss? Unwiderruflich? Ein für alle Mal? Aber was ist mit mir? Wie komme ich dazu?

Haltet ihr wirklich weniger als die Simse an der Fassade aus? Meine tragen locker einen Menschen, das sind so eine Art Gehwege, Pfade, Schiffsbrücken, die um mich herum führen … Und euch kann man nicht reparieren? Auch nicht von Grund auf neu bauen? Auch keinen melodisch schnaubenden Caratti hinzuziehen, damit er auf die Arbeiter aufpasst, die sich dabei unüberhörbare, rasselnde, tschechische Schimpfwörter zuflüstern (wie gern ich die überhören würde, aber ich bin auserwählt und verflucht, immer alles zu hören).

Ich konnte zuerst nicht begreifen, dass die Menschen nie allein sind. Sie treten immer als Teil einer Abfolge auf, einer Zahlenreihe, einer Buchstabenkette. So wie die Felder auf der Fassade, der längeren, zum Loretoplatz. Das verringert etwas ihre Bedeutung, nicht wahr? Aber ihr, ihr seid ja daran gewöhnt. Ich musste mich erst daran gewöhnen.

Nach einem resignierten Minister kommt immer ein neuer; das ist ein Trost. Nach dem Abgang des Ministers entsteht ein spezifisches Zittern in seinen Vorzimmern, das sich in mächtigen Zuckungen in den Büros der Höchstgestellten zeigt, und nach unten schwächer wird. Es wird erkennbar stärker, wenn der neue Minister erscheint. Die Amtsmuskulatur führt ihre rituellen, kontrollierbaren Bewegungen aus. In ein paar Tagen, ein paar Wochen ist alles wieder beim Alten. Und Humprecht Jan hatte zum Glück zwei Söhne.

Zarte Gazelle! Ich hatte mehr von dir erwartet. Konntest du Humprecht Jan nicht am Leben erhalten? Seit dieser Zeit ist die Gartenfassade immer etwas in sich versunken.

Mit dem Tod Francesco Carattis söhnte ich mich leicht aus. Bald löste ihn nämlich ein anderer Architekt ab. Und ein weiterer. Manche von ihnen waren Italiener, das wurde eine schöne Tradition.

Aber der Herr. Es gibt immer nur einen wirklichen Herrn. Ich habe immer noch Humprecht Jan vor Augen, wie er mit hervorquellenden Augen den wachsenden Bau betrachtete. Er weiß, dass er bei diplomatischen Verhandlungen nicht alles auf einmal preisgeben darf, sondern Information gegen Information, deshalb sieht er sich um, nickt mit dem Kopf und lässt sich Zeit, bevor er etwas sagt. Gleichzeitig brennt in ihm das Feuer der Befriedigung, deren Kamin der Palastbau ist. Dafür ist hier die zarte Gazelle, um begeisterte Ausrufe zu produzieren, damit der Baumeister sich geschmeichelt verbeugt und Humprecht Jan schließlich lächelt, was das Signal ist, dass die Rechnungen für Material und Arbeitsleistungen, auf denen kolossale Zahlen prangten, über die ganz Prag flüsterte, akzeptiert werden.

Allein diese Zahlen machten schon klar, dass hier auf dem Loretoplatz der größte Palast in Prag entstand.

Der Palast der Paläste.

Der Wohlgeborene Herr, Herr Palast von Palastien.

Ich.

Und so ein Palast braucht natürlich einen großen, würdigen Herrn. Humprecht Jan in seinem Festgewand aus goldglänzendem Stoff, unten reich am Saum bestickt (der von den Waden bis zu den Knöcheln reichte, damit wir uns verstehen) und am Kragen. Mit roten gefältelten Ärmeln, die aus dem Überwurf hervorragten. Unter seinem eckigen Kragen, der an ein Kollar erinnerte, fiel eine goldene, mit Diamanten besetzte Kette hervor auf seine Brust! Was für Gesten er vollführen konnte! Wie nachlässig er mit dem Zeigefinger der Rechten winken konnte, während er die Linke auf der Sessellehne liegenließ!

Diese Gesten waren in der Lage, seinen etwas zu konzentrierten – manche sagten schwülstigen – Gesichtsausdruck zu verschleiern.

(Solche Urteile hörte ich natürlich erst vor seinem Porträt, vor dem lebenden Herrn hätte niemand gewagt, so etwas auszusprechen!)

Ich ganz sicher nicht.

II. Guardia d’intrare

»In dieser Position müsst ihr euch mit Geduld wappnen, denn wenn wir lieber angreifen als geduldig warten wollen, entstehen nur wenige Angriffe aus ihr. Ich mahne euch, zu warten, bis euer Gegner angreift, und euch dann entsprechend zu parieren …«, rät A. Marozzo. Da Marozzo andeutet, dass ein Fechter aus dieser Position nicht viel angreifen kann, dient guardia d’intrare als Endposition für einen Gegenangriff, der in einen Ausfall gegen das Gesicht des Gegners mündet, mit einem angedeuteten Schrägschritt nach links.

Während Jan Masaryk ein ganz anderer Kaffee war. Oder in seinem Fall wohl eher Tee, da er lange Jahre auf den Britischen Inseln engagiert war. Oder vielleicht auch ein Cocktail mit Martini, den er so gern zubereitete? – Nein, wir wollen ja nicht um jeden Preis Lebemänner sein. Nun gut, also Sliwowitz. Volkstümlicher Sliwowitz passt. Den mochte der Herr Minister auch. Über Jan Masaryk hatte ich so einiges gehört. Seit 1934, als sich das angesehene Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Tschechoslowakischen Republik meiner annahm, und mich so aus den Klauen der Soldateska befreite. (Mit den Soldaten, denen ich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte, fand ich als Fechter natürlich eine gemeinsame Sprache, aber die Interieure büßten das.)

Und ich hörte nichts Gutes.

Dass sich die niederen Beamtenränge über die höheren unterhalten, ist ja nichts Ungewöhnliches. Diese Tatsache verurteile ich keineswegs. Ich muss doch genau wissen, was ich von den Chefs zu erwarten habe und wie ich ihnen nützlich sein kann. Für mich ist das eine wertvolle Informationsquelle. In diesem Falle tratschten leider nicht nur die niederen, sondern auch die höheren.

Sie beschwerten sich, dass Jan Masaryk ausgezeichnet in den Sozialkontakten war und in der Propagierung des guten Namens der Tschechoslowakei, aber sonst … organisatorisch … sagen wir, seine Schwächen hatte. Ich werde nicht um den heißen Brei herumreden. Hinsichtlich seiner Fähigkeiten, Kontakte anzuknüpfen, fielen auch Wörter wie »Playboy«. Was seine Talente betraf, das Büro in Gang zu halten und dabei den letzten Wortlaut der geltenden Vorschriften zu berücksichtigen, hörte man Wörter wie »Liederjan«. Es tut mir leid, aber wenn wir die Realität verschleiern, kommen wir nicht weit. Und wir wollen hier doch etwas über Masaryks rätselhaften Tod herausfinden, das stimmt doch, oder? Nach diesem Tod hörte man Wörter wie »Mord«, »Selbstmord« und »unglücklicher Zufall«. Also entschuldigt ihr sicher, wenn ich zuweilen etwas undiplomatisch bin.

Wegen seiner spezifischen Stimmungslage (seht ihr, ich komme schon zu offiziellerem Vokabular zurück) berief man ihn nach einem Jahr aus Washington ab, Jans erstem diplomatischen Posten. Was soll’s, dass nach seinem Weggang zwanzig weitere Menschen aus eigenem Entschluss die Mission verließen. Und das Personal beschwerte sich nach dem Antritt des neuen Gesandten, dass die tägliche intensive gesellschaftliche Tätigkeit nachließ.

Seine Kritiker fügten meistens etwas in der Art wie »Na ja, aber Sie wissen doch, er ist der Sohn …« an. Anstelle eines Namens hörte man wörtlich die drei Punkte. Zuerst wusste ich nicht, was ich denken sollte. Jeder Mann ist jemandes Sohn, nicht? Nur ich kann wohl eine gewisse Ausnahme darstellen …

Aber allmählich begriff ich. Masaryk. Jan war natürlich der Sohn von Tomáš Garrigue, dem ersten Präsidenten der Tschechoslowakei! Und das war ein anderes Format! Der geliebte Schöpfer des tschechoslowakischen Staats, ein Mann von internationalem Ruf, Führer von Legionen, Träger des Masaryk-Hutes mit der Trikolore! Nun ja, diese Mütze erinnerte an die Mützen aus dem Judenschtetl, aber wenn sich der alte Herr weiß kleidete und aufs Pferd schwang … da konnte Humprecht Černín nicht mithalten!

Nur residierte Masaryk der Ältere leider auf der Burg. Und für mich blieb der Jüngere übrig. Und dann kam er auch nicht so ganz einfach zu mir. Nach einem Jahr in den Vereinigten Staaten war er im diplomatischen Handwerk einigermaßen geschult (dieses Selbstbewusstsein der ersten tschechoslowakischen Diplomaten, dass man Diplomatie erlernen kann!), dann wurde er nach London entsandt, wo er dreizehn lange Jahre verbrachte. Dann kam der Krieg. Gründlicher lernten wir uns erst nach dem Krieg kennen.

Ich erinnere mich, wie er damals im Juni 1945 zum ersten Mal ins Vestibül kam. (Es wurde nicht einmal der Prunkeingang geöffnet, ich sage ja, so ganz kann man Diplomatie nicht erlernen.) Er lächelte, das gefiel mir, aber in seinen Augen stand eine seltsame Scheu, oder sogar Trauer. Er sah sich um – das war in Ordnung – und dann blieb sein Blick an den Gesichtern der einzelnen Anwesenden hängen, von denen er nicht wissen konnte, wer sie waren. Er begann sie zu begrüßen, einen nach dem anderen. Ich war entsetzt! Er konnte doch nicht wissen, ob das nicht vielleicht einfache Lakaien waren! Nun gut, Lakaien gab es damals eigentlich nicht mehr. Dann stellte sich heraus, dass er mit ihnen bekannt war. Er erinnerte sich an die Lakaien – woran nichts Schlimmes wäre, das gehört zum guten Ton – aber er schüttelte ihnen die Hände, als wären sie die besten Freunde! Und das war nicht mehr in Ordnung.

Der erste Eindruck war also ziemlich armselig.

Was sollte ich auch denken? Ein protegiertes Söhnchen, dem sein Vater den Weg geebnet hatte. Jemand, der gekonnt mit den Herzen der Menschen in seiner Umgebung umgehen konnte, aber nicht mehr. Jemand, der sich über die Menschen erheben sollte, aber stattdessen sich zu ihnen herabließ. Wer sich herablässt, wird häufig erniedrigt … Nun gut, ein tüchtiger Redner, ein gewandter Spaßmacher, ein großer Esser … etwas fehlt aber, nicht? Wie wäre es mit Mut? Unnachgiebigkeit? Und wie mit Autorität? Alles das, was bei einem Fechter unabdingbar ist! Für die heutige Zeit würde ich noch konzeptionelles und strategisches Denken hinzufügen. Nein, anders. Niveau. Mit diesem Wort kann man alles erfassen, was nicht zu kaufen ist.

Erst als mein Schock, der leichte Verdruss und die Welle der Erinnerungen an Humprecht Jan abklangen, begannen andere Erinnerungen zu keimen.

Diesen Mann hatte ich doch schon einmal irgendwo gesehen. Damals war er schlanker, hatte aber auch schon wenig Haare und die traurigen Augen, die konnte man nicht übersehen. Ich bemerkte ihn, als an der Vorderfront (zum Loretoplatz, damit wir uns verstehen) am Beginn der Fahrbahn, die hinunter zur Loreta führte, ein offenes Cabriolet anhielt. Ein paar Herrschaften stiegen aus – fast nur Männer, hier und dort auch eine Frau dabei, die sich so typisch steif hielten, wie es das Merkmal eines offiziellen Besuchs ist, und dabei den brennenden Wunsch unterdrückten, etwas anderes als nur Verhandlungen zu erleben.

Der junge Mann führte sie zu dem rundlichen Platz, an dem früher die Matthäuskirche stand und der noch heute bei Fremdenführern sehr beliebt ist.

Er stellte sich vor die Gäste – aber nicht wie ein Fechter, der sich einem ehrenwerten Kampf mit einer Übermacht stellt. Seine Körperhaltung war weich, gebeugt und in einer freundlichen Geste bot er offene Arme an; Marozzo kämen die Tränen. Er hatte nicht einmal einen Dolch am Gürtel. Und dann begann er zu erzählen. Über mich natürlich, über wen sonst. Dann auch über die Loreta, selbstverständlich.

Seine Sprachbegabung musste man ihm lassen. Englisch sprach er perfekt, er wechselte leicht vom britischen Englisch ins amerikanische und flocht gern Slangausdrücke in seine Sprache ein (er selbst würde sagen, er »spickte sie« damit). Im Deutschen war er wie zu Hause. Polnisch und Ungarisch sprach er so tüchtig wie ein Offizier der österreichisch-ungarischen Armee mit deren gründlich gemischten Mannschaften. (Wie ich das alles erkannte? Über die Jahrhunderte lernt der Mensch so einiges … und von seinem Sprachenrepertoire sprachen selbst seine Kritiker in den ministerialen Fluren mit Hochachtung.) Fröhlich wechselte er auch in eine Sprache, die anders sein soll als Tschechisch, mir aber ganz gleich vorkommt – ins Slowakische (früher verstand ich »Slawisch« und dachte, es handelte sich um eine irgendwie universelle Sprache, bis ich begriff, dass die Slawen sich zu so etwas nie aufraffen werden.)

Trotzdem hielt ich ihn für einen Touristenführer und widmete ihm keine besondere Aufmerksamkeit.

Die anderen interessierten mich. Sie genossen meinen Anblick, wie es nur Ausländer vermögen. Und ich musste feststellen, dass sie ähnliche Verehrung auch dem jungen Mann zuteilwerden ließen. Oh, das war kein Reisebürovertreter. Das musste ein größeres Unternehmen sein. Nach den Manieren zu urteilen, handelte es sich weder um einen Geschäftsmann noch um einen Soldaten. Es war gleichzeitig etwas Musisches an ihm, die perfekte Sprachmelodie erinnerte mich an die einstigen italienischen Architekten; leider bekam ich Italienisch nie von ihm zu hören. Musikalisches Einfühlungsvermögen, das als Einziges ermöglicht, eine Fremdsprache perfekt zu erlernen, Sprachgefühl und Redetalent musste ich ihm zugestehen. Aber da war noch etwas mehr und das provozierte mich. Ihre Verehrung durchleuchtete ihn, als glitte euch ein Rapier durch die Rippen (nicht so ein ganz genauer Vergleich, das stimmt). Und verständlicherweise fällt so eine Achtung durch den Spiegeleffekt auch auf mich.

Nach Jahren begriff ich, dass diese Verehrung seinem Vater galt.

Jan Masaryk hatte, kurz gesagt, die Verantwortung für die Besucher seines Vaters aus dem Ausland, die er durch Prag führte. Damals, am Beginn der Republik, als man improvisieren musste. Dann verschwand er aus meinen Augen, ich hörte nur, was er am St.-Jakobs-Markt in London anstellte. Das Außenministerium hatte bis zum Jahr 1934 außerdem seinen Sitz auf der Burg, sodass ich ihn auch bei seinen gelegentlichen Besuchen nicht sehen konnte. Er fehlte mir überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, vergaß ich ihn ganz und gar.

Ab der Mitte der 30er Jahre wurden für uns alle außerdem die allgemein bekannten Ereignisse interessant. Es war offensichtlich, dass sich die Geschichte wieder über Prag wälzen würde, ähnlich wie bei der französischbayrisch-sächsischen Stadteroberung im Jahr 1741 (der trotzten österreichisch-ungarische Einheiten), bei der österreichischen Belagerung im Jahr 1742 (mit Franzosen und Bayern als Verteidiger) oder bei der preußischen Belagerung im Jahr 1757 (damals verteidigten die Österreicher Prag, Pardon, eigentlich die Böhmen; der Teufel soll sich da auskennen). Die Geschichte trat traditionell in Form von Geschützbatterien auf, die dort aufgestellt waren, wo sich heute Střešovice befindet, die Schussbahnen durchkämmten die Gebäude um den Loretoplatz herum mit einem eisernen Kamm. Da ich von jenem letzten Zusammenstoß ein Ornament von ungefähr 150 Kanonenkugeln in meiner Rückwand hatte (vom Einfluss des anwesenden Militärs auf mein Interieur berichtete ich bereits), war auch ich auf der Hut.

Den jungen Masaryk hatte ich ein bisschen vergessen. Kritik an ihm hörte ich in den Gängen weiterhin. Sie war immer seltsam persönlich. Als würden ihn die Leute aus der Nähe kennen, oder als redeten sie über ihn vor allem deshalb, wie er war, und nicht wegen seiner Funktionen.

Interessant.

Denkt bitte nicht, ich könnte grundsätzlich kein Verständnis für Gefühle haben. Wenn ihr wüsstet, was ich alles durchlebe!

Jetzt ist wohl die Zeit gekommen, euch von meinen eigenen Gefühlen zu erzählen. – Keine Angst, nichts wird vergessen, nichts geht verloren. Alle Akten, die Jan Masaryk betreffen, alle Erinnerungen an ihn und alle Aussagen über ihn, alle Ermittlungsprotokolle über seinen Tod sind sicher in den Archiven meines Gedächtnisses verwahrt. Das ist ein Konvolut in der Größe eines Minensuchbootes, wenn nicht eines Kreuzers, und so einen Körper an die Oberfläche zu heben, braucht immer Zeit. Und bis alles hochgeschwemmt wird, kann ich euch meine eigene Geschichte erzählen.

Euch geht es darum, zu verstehen, wie Jan Masaryk war. (Nehme ich an.) Mir wiederum geht es darum, euch mitzuteilen, wer ich bin.

Noch bevor ich anfange, von mir zu sprechen – was mir keine Schwierigkeiten bereitet, wie ihr sicher schon festgestellt habt –, muss ich euch von der Geschichte eines gewissen Hauses in Kenntnis setzen. Ich schaue nicht gern in diese Richtung. Es steht rechts von der Vorderfront des Černín-Palasts (zum Loretoplatz). Es schließt jenen Platz nach Süden ab, das kann man nicht abstreiten. Muss es sich dabei aber so gebärden, dass … so, dass man aus seinem Ausdruck nichts ablesen kann? Ist es nötig, immerzu so zu schauen, als ob nichts wäre?

Das Haus U Drahomířina sloupu – Zu Drahomíras Säule.

Drahomíra war die Frau des Fürsten Vratislav. Sie entstammte einer heidnischen Sippe, trat aber unter dem Einfluss des Zeitgeists zum Christentum über (wie ihr seht, waren Konfessionswechsel schon im neunten, zehnten Jahrhundert üblich; ja, wir sind hier in einer so weit entfernten Vergangenheit, dass auch die Palastarchive sie nicht erfassen können). Im Inneren blieb sie aber eine verbissene Heidin, was sie auf einen teuflischen Weg führte. Sie bekam nämlich den Eindruck, dass ihre Schwiegermutter, die heilige Ludmila, einen zu großen Einfluss auf ihre Kinder hatte. Václav wurde Christ und Ludmila wirkte in ähnlicher Weise auch auf den jüngeren Boleslav ein.

Drahomíra ließ also Ludmila auf der Burg Tetín mit einem Tuch erwürgen. Ein Tüchlein ist nicht gerade die gewöhnlichste Duellwaffe, zur Entschuldigung der Angreiferin muss gesagt werden, dass sie es nicht selbst benutzte. Mit der mörderischen Mission betraute sie zwei Bedienstete, es sollen angeblich Waräger gewesen sein (etwa der erste Fall östlicher Einflussnahme auf die tschechische Geschichte? Keinesfalls die letzte, keinesfalls die letzte …). Wegen des Unwillens der christlichen Umgebung oder aus Gewissensbissen – die Legende ist hier ganz charakteristisch nicht in der Lage, mit sich selbst in den verschiedenen Versionen übereinzukommen – beschloss sie, in ihr Herkunftsland zurückzukehren.

Sie fuhr also aus der Prager Burg ab und als der Wagen an der Matthäuskirche vorbeikam (wohl an der Stelle der späteren Schenke Zur Goldenen Kugel, dann der Kapelle des Heiligen Matthäus und schließlich der Statue von Edvard Beneš; wir kommen noch zu allen Punkten, nur Geduld), läuteten sie zur Wandlung. Der Kutscher, ein heimlicher Christ, glitt vom Kutschbock und kniete nieder.

Drahomíra regte sich auf. Drahomíra erhitzte sich (diese Metapher ist nicht umsonst). Diesen Teil des Geschehens kann ich mit sehr gut vorstellen. Nicht einmal die zarte Gazelle war immer ein liebes Mädchen, das sich nur um Humprecht Jan drehte. Sie hatte auch ein gewisses Temperament, nicht zu Unrecht uns Italienern zugeschrieben. Es genügt, wenn ihr euch die Dynamik meiner Fassade anschaut …

Sie tobte, raste wie ein Teufel …

Und als der Kutscher sich umdrehte, stellte er fest, dass anstelle seiner Herrin und ihres Wagens ein Loch in der Erde gähnte, aus dem Rauch aufstieg. Diese Passage mag ich am liebsten – es ist am wirkungsvollsten, wenn der Hörer oder Leser nicht weiß, was im Schlüsselmoment passierte. Warum sonst wäre der Tod Jan Masaryks so pikant? Im Zweikampf wird gewöhnlich eine Seite besiegt, oft verwundet, manchmal getötet. Es war kein Zweikampf, meint ihr? Geduld, meine Lieben.

Die Fürstin Drahomíra trug der Teufel in die Hölle hinab, und wer von den Leuten der Grube zu nahe kam, wurde noch am selben Tag von einem Unglück getroffen. Die Stelle soll von einem kleinen Holzzaun geschützt worden sein, und als der verfaulte, wurde dort eine steinerne Säule aufgestellt, auf der die Ereignisse aufgeschrieben waren. Sie stand noch im 18. Jahrhundert, ich erinnere mich noch gut an sie. Abgebaut wurde sie in einer Zeit, die Unglücke nur auf objektive Gründe zurückführte. Zu ihrem eigenen Schaden, würde ich sagen.

Angeblich war der, der sich diesem Ort näherte, für sieben Jahre verflucht …

Die Stelle ist noch immer da: Beim Kanalgitter am Ende des Übergangs, wenn man durch die Loretogasse von der Burg zum Palast geht und die Fahrbahn in Richtung der Statue von Edvard Beneš überquert. So viele Angestellte des Außenministeriums gehen jeden Tag unwissend über diesen dunklen Ort!

Aber ich will euch keine Angst einjagen. Und objektiv betrachtet? Drahomíra soll Ludmila in Wahrheit gar nicht haben umbringen lassen, sie war eine gottesfürchtige Christin, sie soll auch nach Boleslav gereist sein, wo der heilige Wenzel ums Leben kam, und sich um seinen Leib gekümmert haben. So geht das normalerweise mit den Legenden.

Jede erzählt eine Geschichte, wiederholt sie halsstarrig, am liebsten würde sie sie hinausschreien, hätte sie einen Mund … und zum Lauf der Welt gehört es, dass kaum jemand sie versteht.

Die Geschichte von Drahomíra ist keine Geschichte über sie (mit aller Hochachtung vor der einstigen Fürstengattin). Schließlich wird die Legende gewöhnlich auch Drahomíras Abgrund genannt. Sie erzählt von bestimmten Orten, von denen man nicht offen sprechen kann. Nicht aus Feigheit; ich habe keine Angst mehr. Grund ist die Tatsache, dass sie sich dem menschlichen Verständnis versperren.

Der Eingang in die Hölle ist keine einmalige Angelegenheit. Die Quelle des Bösen bleibt reich gefüllt, sie trocknet nicht aus. Das Böse steigt unaufhörlich an die Oberfläche. Das Böse ist hier bei uns.