Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Ex Aequo

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Blanche

- Sprache: Französisch

Une mystérieuse lettre, dont l'expéditeur est mort 40 ans plus tôt, échoue dans la boîte aux lettres de Pierre...

C'est pour lui l'occasion de replonger dans son passé, d'évoquer son enfance pendant les frileuses années 50-60 et l'éblouissante histoire d'amour clandestine qu'il vécut avec Frédéric lorsqu'il était étudiant. Avec l'aide de Kate, une jeune Australienne qu'il héberge, il essaiera de résoudre l'énigme de ce déroutant message : qui a a pu le déposer chez lui ? Quelles sont les véritables circonstances de la mort de celui qu'il a tant aimé ? Outre les réflexions sur la vie, la mort, le droit à la différence, l'intégrisme religieux, le récit qui mêle émotion et rebondissements tient le lecteur en haleine jusqu'à la résolution finale pleine de surprises.

Une enquête haletante qui évoque aussi des questions de société essentielles.

EXTRAIT

Bon, voilà, j’y suis devant ce maudit cahier que je viens d’acheter à Auchan, moi qui pourtant aime écrire, je me retrouve comme un imbécile devant cette première page blanche. Dieu sait que j’ai souvent essayé de repousser ce pensum, mais c’est une nécessité contre laquelle je renonce à présent de lutter. Elle s’est emparée de tout mon être et a balayé toutes les résistances que j’essayais de lui opposer. L'événement inexplicable et totalement incongru qui est venu perturber une vie dans laquelle j’avais cru pouvoir censurer définitivement le passé, vie que j’avais eu l’illusion de rendre sans aspérités, sans surprises, avec de petits bonheurs, disons plutôt de petits plaisirs sans conséquences et, pour le pire, quelques petites contrariétés sans gravité, en est la cause troublante.

À PROPOS DE L'AUTEUR

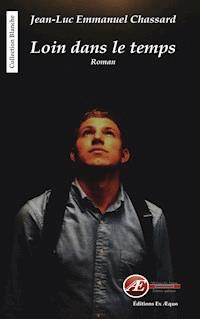

Issu d'une famille d'enseignants, Jean-Luc Emmanuel Chassard est né en 1948 à Nancy où se déroule toute son enfance. Il poursuivra ses études secondaires et universitaires dans la capitale lorraine, avant d'exercer en tant que professeur de lettres classiques dans plusieurs établissements du sud de la France. À présent il se consacre à ses passions, la musique, c'est un brillant flûtiste, et l'écriture. Il est aussi l'auteur d'un roman policier Meurtre au collège largement inspiré de son expérience d'enseignant.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 195

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table des matières

Résumé

Loin dans le temps

Résumé

Une mystérieuse lettre dont l'expéditeur est mort 40 ans plus tôt échouée dans sa boîte aux lettres, et c'est pour Pierre l'occasion de replonger dans son passé, d'évoquer son enfance pendant les frileuses années 50-60 et l'éblouissante histoire d'amour clandestine qu'il vécut avec Frédéric lorsqu'il était étudiant. Avec l'aide de Kate, une jeune Australienne qu'il héberge, il essaiera de résoudre l'énigme de ce déroutant message : qui a a pu le déposer chez lui ? Quelles sont les véritables circonstances de la mort de celui qu'il a tant aimé ? Outre les réflexions sur la vie, la mort, le droit à la différence, l'intégrisme religieux, le récit qui mêle émotion et rebondissements tient le lecteur en haleine jusqu'à la résolution finale pleine de surprises.

Issu d'une famille d'enseignants, Jean-Luc Emmanuel Chassard est né en 1948 à Nancy où se déroule toute son enfance. Il poursuivra ses études secondaires et universitaires dans la capitale lorraine, avant d'exercer en tant que professeur de lettres classiques dans plusieurs établissements du sud de la France. À présent il se consacre à ses passions, la musique, c'est un brillant flûtiste, et l'écriture. Il est aussi l'auteur d'un roman policier Meurtre au collège largement inspiré de son expérience d'enseignant.

Jean-Luc Emmanuel Chassard

Loin dans le temps

roman

ISBN : 978-2-37873-001-7

Collection Blanche: 2416-4259

Dépôt légal janvier2018

© couverture Ex Aequo

© 2018 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de

traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.

Toute modification interdite.

Éditions Ex Aequo

6 rue des Sybilles

88370 Plombières les bains

www.editions-exaequo.fr

Quali colombe dal disio chiamate

Con l'ali alzate e ferme al dolce nido

Vengon per l'aere dal voler portate

Quali colombe dal disìo chiamate

Dante, La Divine Comédie. Chant V

Pareilles à deux colombes que le désir appelle

Et qui s'en vont hautes les ailes

Et déployées vers la douceur du nid

À travers l'espace par leur vouloir portées

Ainsi nos âmes peut-être un jour

S'en iront-elles deux par deux à l'infini

Dans l'espace et le temps

Divinement réunies

Giani Esposito, Les deux Colombes

I

Bon, voilà, j’y suis devant ce maudit cahier que je viens d’acheter à Auchan, moi qui pourtant aime écrire, je me retrouve comme un imbécile devant cette première page blanche. Dieu sait que j’ai souvent essayé de repousser ce pensum, mais c’est une nécessité contre laquelle je renonce à présent de lutter. Elle s’est emparée de tout mon être et a balayé toutes les résistances que j’essayais de lui opposer. L'événement inexplicable et totalement incongru qui est venu perturber une vie dans laquelle j’avais cru pouvoir censurer définitivement le passé, vie que j’avais eu l’illusion de rendre sans aspérités, sans surprises, avec de petits bonheurs, disons plutôt de petits plaisirs sans conséquences et, pour le pire, quelques petites contrariétés sans gravité, en est la cause troublante.

J'ai toujours choisi la solitude et fui tout commerce avec mes semblables, mon credo est clair : surtout ne plus jamais m'attacher, ne plus jamais souffrir ce que j'ai souffert. Aimer signifie absence, séparation, disparition de l'être cher. Merci, j'ai donné. C'est pourquoi j'ai même renoncé à prendre un animal qui aurait pu me tenir compagnie dans l'isolement que j'ai choisi. Mais maintenant qu’un passé lointain que j’avais su chloroformer a soudain ressurgi brutalement, réduisant en miettes les fortifications que j’avais bâties au fil des ans pour me protéger, je ressens un besoin irrépressible d’analyser et de comprendre, qui me pousse irrésistiblement à noircir ce papier, à me confier en toute intimité, sans risque et sans pudeur, à un lecteur virtuel attentif et complaisant.

Je sais bien que personne à ma mort ne ramassera ce cahier, personne ne le lira et personne ne ressentira l’impérieuse obligation de le faire publier. Dans mon imagination le scénario est tout tracé : un jour, un voisin constatera : « Tiens ça fait longtemps qu’on n’a pas vu le vieux monsieur du premier ! », ou bien il alertera la police et les pompiers à cause de l’odeur nauséabonde provenant de l’appartement. Et après avoir défoncé la porte, on découvrira mon cadavre déjà à moitié décomposé. Fait divers sordide relayé par les journaux, commentaires pieux sur la solitude de la vieillesse. Et mon cahier sera brûlé avec le reste. Mais j’aurai raconté ce que moi seul j’ai pu vivre, qui disparaîtra avec moi, et j’aurai ravivé le souvenir, puisqu’il a décidé de ressusciter malgré moi, me forçant à sortir de mon hibernation volontaire. Et, l’avouerai-je, peut-être éprouvé-je un certain plaisir masochiste à faire renaître des souffrances aussi indicibles que les bonheurs qui les ont accompagnées. Mais aussi surtout j’ai besoin de comprendre…

Comprendre quoi ? me direz-vous. Il est temps que j’en vienne aux faits : cela remonte à présent à quelques semaines, quand on déposa dans ma boîte une enveloppe qui contenait une courte lettre, lettre dont l’écriture familière et si reconnaissable me sauta littéralement à la figure, me plongeant dans un état de sidération et d’incompréhension totales. L’expéditeur de cette missive ? Frédéric, Fred, MON Fred, FRED !!! dont le corps repose depuis près de quarante ans dans le petit cimetière de Métancourt.

II

S’il est des moments de ma vie qu’il me sera très difficile d’évoquer tant ils sont douloureux, ce n’est pas le cas de ma prime enfance bien qu’avec le recul elle me paraisse bien morne et tristounette. Je suis un enfant de l’après-guerre, un « baby boomer », comme on dit, et si je me remémore avec plaisir cette période, je me rends compte que c’est davantage dû à la nostalgie d’un passé révolu où le temps s’était arrêté au bord du vingtième siècle avant la frénésie technologique de ces dernières décennies. En parler c’est décrire un monde quasi préhistorique pour un jeune d’aujourd’hui. Les parties acharnées de billes sous le préau de l’école, les caramels à un franc, le passage de la locomotive à vapeur qui nous enveloppait de son nuage cotonneux sur le pont surplombant la voie ferrée, les pages de calligraphie avec les pleins et les déliés, la foire de quartier avec ses manèges désuets, qui bloquait pendant un mois un boulevard devenu à présent voie rapide, la Fête Dieu et sa débauche de pétales de roses et de pivoines, la grosse radio à ampoules qui trônait dans le salon, la remailleuse de bas dans son aquarium à la vue des passants, autant de clichés parmi d’autres qui peuplent mes souvenirs d’enfance.

Mes parents tenaient un commerce de chaussures dans un quartier commerçant de Nancy. Nous occupions, au-dessus du magasin, un petit appartement de quatre pièces et pendant de longues années mon monde se limita à ce quartier qui, à l’époque, pouvait vivre en quasi autarcie, les petits commerces de proximité florissaient encore et il était facile de subvenir à tous les besoins essentiels de la vie quotidienne sans avoir à en quitter le périmètre. Fils unique, je vécus une enfance solitaire, mes parents, absorbés par leur travail ne rentraient que tard le soir après avoir fermé le magasin. Le dimanche était la seule journée où ils étaient véritablement présents pour moi, le lundi, jour de fermeture du magasin, étant consacré à vérifier les stocks, à passer des commandes, à mettre à jour différents papiers. J’aimais les rejoindre après l’école pour respirer l’odeur du cuir neuf, entendre le froissement du papier de soie, les aider à classer dans la réserve les dernières boîtes selon les modèles et les pointures. Ils me paraissaient alors être les maîtres d’un royaume enchanté, avec le pouvoir magique d’offrir, au bout d’une tige métallique se terminant en forme de nombril, ces ballons de baudruche multicolores que les enfants arboraient fièrement.

Eux-mêmes étaient des solitaires. Hormis les relations indispensables de bon voisinage avec les autres commerçants, ils ne fréquentaient personne et, chose qui étonnait l’enfant que j’étais, semblaient seuls au monde. Mes camarades de classe avaient des grands-parents, des cousins, leurs familles se retrouvaient à l’occasion d’anniversaires ou de fêtes familiales, chez nous rien de tel, aucune allusion à un membre de la famille même lointain, aucune anecdote relative à leur enfance. J’étais trop introverti pour poser la moindre question d’autant plus qu’eux-mêmes ne se livraient jamais. Ils n’étaient pas « tactiles », n’extériorisaient jamais leurs sentiments devant moi, bien loin de ces parents de films américains qui étreignent régulièrement leurs enfants, leur frottent le dos en déclarant qu’ils les aiment. Ils m’aimaient cependant, soucieux de mon bien être, attentifs à mes résultats scolaires, désireux de m’offrir un bel avenir.

Discrets ils étaient, discrets ils sont partis. Ce n’est que bien plus tard, trop tard hélas, que je découvris le drame dont ils ne parlèrent jamais et qui avait réuni ces deux êtres, seuls rescapés de leurs familles des camps de la mort, et que je compris pourquoi mon père en proie à d’horribles cauchemars hurlait la nuit, me glaçant d’effroi, recroquevillé au fond de mon petit lit.

III

Aussi loin qu’il m’en souvienne, je me suis toujours senti en décalage avec le monde dit « normal », formaté pour employer un terme plus actuel, qui m’entourait ; mais est-ce étonnant alors que mes parents eux-mêmes semblaient vivre dans une sorte de détachement désespéré, malgré les contingences bien concrètes de la vie de tous les jours ? Avec le recul je me rends compte que j’ai reproduit à ma manière cette fuite éperdue, ce besoin de bâillonner sa douleur, de vivre comme un survivant, sorte de zombie avant la fin suprême.

Ce n’est que plus tard que j’ai pu appréhender dans toute son étendue ce malaise profond qui m’habitait dès le plus jeune âge, avant même que je sois en capacité de l’analyser, lorsque je retrouvai dans divers papiers après la mort de mes parents une lettre de mon institutrice d’école maternelle, adressée à ma mère, qui relatait un épisode de ma tendre enfance dont le souvenir était enfoui dans le plus profond de mon subconscient : elle m’avait retrouvé sanglotant dans un coin de la cour de récréation et à ses question pressantes je n’avais pu que répondre entre deux hoquets : « Pourquoi je ne suis pas une fille ? ». Cette dernière, une femme d’une grande humanité, qui suivit pendant de longues années ma scolarité, touchée par mon désarroi, avait cru bon d’en avertir mes parents. Comment réagirent-ils ? Je les soupçonne d’avoir cultivé ma virilité en m’offrant des jeux typiquement de garçons, train électrique, panoplie de cow-boy - moi qui aurais au moins voulu celle d’indien pour la perruque à nattes ! – voitures miniatures, ballon de football. Petit garçon obéissant et désireux de satisfaire en tout mes parents, je suppose que je compris très vite que je devais me comporter en bon petit soldat, en assumant ce que j’étais officiellement, chose relativement facile à réaliser, la nature m’ayant doté d’un physique sans ambiguïté sur ma masculinité. Le pli était pris : à dix ans j’accompagnais mon père pour supporter l’équipe de football de la ville, et au lycée de garçons si je préférais les sports individuels, je n’étais pas le dernier à rivaliser avec mes condisciples pendant les cours d’éducation physique et, le mimétisme aidant, j’étais loin de détonner parmi eux, même si j’étais foncièrement plus réservé.

Je l’ai déjà dit : j’étais de nature introvertie, le plus souvent seul à la maison, aimant d’ailleurs cette solitude, et je trouvai très vite dans la lecture un monde dans lequel je pouvais m’évader. Mais l’émotion, le plaisir que provoquaient en moi certains livres auraient sans doute décontenancé leurs auteurs. Combien ai-je vibré à la lecture des Trois Mousquetaires et pleuré à la mort du malheureux Porthos, mais si je zappais complètement les amours de d’Artagnan avec madame Bonacieux, le lien indéfectible qui liait les quatre hommes me transportait littéralement. Un autre de mes livres de chevet, le Grand Meaulnes, me plongeait dans une profonde émotion qui se prolongeait bien après avoir fermé le livre. Mais Yvonne de Galais était l’intruse, qui venait perturber cette amitié si troublante entre le héros du livre et le jeune François Seurel. Je ne savais pas qu’un jour la fiction deviendrait pour moi une douloureuse réalité.

IV

En relisant les premières pages de ce cahier, je ne peux m’empêcher de sourire et de m’interroger sur ce penchant étrange que j’ai pour le pathos : dans les lignes que je viens d’écrire, ne suis-je pas en train de pasticher le ton larmoyant de tous ces livres qui furent dans mon enfance et mon adolescence mes livres de chevet ? Ainsi combien de fois ne me suis-je pas délecté à l’avance à la relecture de l’histoire tragique de Robert Shannon, le pauvre orphelin irlandais et catholique de Cronin perdu dans le monde hostile des Anglais protestants ; le point culminant de mon extase lacrymale était la mort de son meilleur ami, dont la chaussure, coincée dans les rails du chemin de fer, condamnait le malheureux à être broyé par la locomotive qui surgissait à point nommé avant qu’il n'ait eu le temps de défaire le nœud de ses lacets. Et Rémy de Sans Famille, David Copperfield… Tous ces destins douloureux me transportaient, et je m’identifiais à eux par je ne sais quelle perversité masochiste.

Pourtant, si j’étais un garçon plutôt solitaire et introverti, j’étais de bonne compagnie, plutôt satisfait de mon sort et heureux de vivre, et mes lectures et mes centres d’intérêt ne se limitaient pas à ce que je viens d’évoquer : livres d’aventures, bandes dessinées, policiers faisaient aussi partie de mes lectures et une collection de timbres initiée par mon père occupait également mes loisirs, nourrissant mon imagination. Ma prédilection allait vers ceux qu’éditaient nos ex-colonies : paysages, monuments, flore, indigènes dans leur costume ethnique me faisaient voyager à bon compte. Et je n’avais de cesse de compléter les séries qui déclinaient toutes les nuances du pastel. Je rageais que mes parents n’aient pas plus de correspondants à l’étranger pour récupérer les précieuses vignettes qui auraient agrémenté ma collection.

En fait, rétrospectivement, je m’aperçois que ce qui me troublait le plus profondément dès ma prime enfance se résume en deux mots : la mort et l’absence. Un de mes premiers souvenirs à ce sujet est un livre illustré dont le but pédagogique certainement très louable était d’apprendre à compter aux tout petits. C’était l’histoire de dix charmants chatons, dont le dessinateur avait accentué le caractère anthropomorphique en les revêtant de jolis costumes, robes et tabliers pour les filles, vestes et culottes courtes pour les garçons. A chaque page il en disparaissait un : « dix chatons partent à la pêche, l’un d’eux tombe à l’eau, il n’en reste plus que neuf ». Ce qui me scandalisait, c’est que les autres ne se souciaient absolument pas du malheureux qui allait se noyer, ils continuaient à pêcher comme si de rien n’était. Cela fait plus de soixante ans que je n’ai pas eu le livre en mains mais je revois parfaitement la page qui me bouleversait le plus : les chatons partaient en voyage tout joyeux dans une vieille guimbarde laissant sur place l’un des leurs en larmes et agitant vainement son mouchoir à carreaux. « Huit chatons partent en voyage, ils en oublient un, il n’en reste plus que sept… » et j’étais celui qui restait au bord de la route…

À la même époque, ma mère me chantait une chanson « Sur le pont de Nantes » qui me jetait aussi dans un abîme de perplexité. La belle Hélène mourait avec son frère, noyée après que le pont se fut effondré, pour avoir osé mettre sa robe blanche et sa ceinture dorée et être allée danser malgré l’interdiction maternelle. La conclusion laconique me glaçait d’effroi : « Voilà le sort des enfants obstinés… ». Pauvre Hélène et pauvre frère qui était venu la chercher dans son bateau doré, avait essayé vainement de la sauver et que les eaux sinistres de la Loire avaient englouti !

Il faut bien le dire, la littérature enfantine me fournissait abondamment de quoi m’épancher. Combien d’animaux orphelins dont la maman avait été lâchement abattue par le méchant chasseur, de Babar à Bambi en passant par Trag le chamois ! Et la petite sirène qui mourra pour avoir trop aimé son prince, la petite marchande d’allumettes transie de froid qui rejoint au ciel sa grand-mère tant aimée, la liste serait longue, je pourrais réunir une anthologie propre à donner le cafard à tout un régiment et à enrichir pour longtemps les fabricants de kleenex !

Plus tard j’eus l’occasion de nourrir cette inclination que certains pourraient qualifier de morbide grâce aux films, souvent des mélos de série B, qui passaient dans le petit cinéma du quartier. Ainsi « Les Deux Orphelines » dont l'une était arrachée à sa sœur aveugle par un vil suborneur, ou « La Porteuse de pain » accusée à tort de meurtre et séparée de ses deux enfants.

Mais mon souvenir le plus marquant restera sans nul doute dans « Les Grandes Espérances » la scène où l’on découvre, dans une grande salle d’apparat aux persiennes fermées depuis des années, comme figée dans le temps au milieu des toiles d’araignées et des souris trottinant autour de la pièce montée, la table du festin de mariage restée intacte de miss Havisham après l’abandon de son fiancé.

Au lycée, j'étais un élève médiocre dans les matières scientifiques, mais grâce à ma passion de la lecture, j'étais plutôt doué en français et plus d'une fois mes rédactions furent lues en classe devant mes condisciples, à ma grande confusion, moi qui détestais me mettre en avant. En première, j'eus l’heureuse surprise et le bonheur de découvrir les épanchements romantiques du XIX° siècle. À commencer par Chateaubriand avec l’évocation, dans les « Mémoires d’Outre-Tombe », des circonstances sinistres de sa naissance : « la chambre où ma mère m’infligea la vie », « le nom que j’ai presque toujours porté dans le malheur ». Mais ce sont surtout les poètes qui avaient ma prédilection. Musset, et sa Nuit de Décembre : « Devant ma table vint s’asseoir Un pauvre enfant vêtu de noir Qui me ressemblait comme un frère ». Cet enfant, c’était moi. Victor Hugo, avec ce vers à la fois simple et sublime de la Tristesse d’Olympio, mettant en parallèle le bonheur passé avec l’être aimé et la mélancolie présente, dans sa géniale formule négative « Les champs n’étaient point noirs, les cieux n’étaient pas mornes ». Je n’étais pas non plus insensible à la musique de Gérard de Nerval, même si parfois le sens m’échappait : « Je suis le ténébreux, le veuf, l’inconsolé, Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie ». Et André Chénier : « Pleurez doux alcyons… Doux alcyons pleurez, Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine ! ». Que m’importait de savoir quelle apparence pouvaient avoir ces fameux alcyons, oiseaux peut-être au plumage terne et à l’œil globuleux, mais quelle puissance évocatrice ! Plus tard j’ai d’ailleurs fait l’expérience de cette dichotomie entre la musicalité d’un mot et sa réalité avec un autre vers du grand Victor dont les assonances et les allitérations me séduisaient : « Un frais parfum sortait des touffes d’asphodèle, Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala ». Les asphodèles s’étaient révélés être de peu séduisantes fleurs montées sur tige, ne dégageant évidemment pas la moindre odeur, quant à Galgala, je suppose que ce n’est pas le pittoresque de cette ville de Palestine qui avait incité le poète à la choisir plutôt que Capharnaüm ou Lakish !

Je me suis souvent interrogé sur cette fascination que j’avais pour l’absence, le deuil, la mort en général. Certes, il est une certitude, à partir du moment où l’on est projeté sur cette terre : on l’habite à titre temporaire et l’issue est toute tracée. La vie n’est qu’une déambulation hasardeuse sur un fil au-dessus d’un précipice, sachant qu’à tout moment on peut être précipité dans le vide. Mais la nature humaine est faite de telle manière que cette fin inéluctable et programmée à plus ou moins brève échéance reste virtuelle pour la plupart d’entre nous, alors même qu’elle est biologiquement très proche. Heureusement d’ailleurs, comment pourrait-on vivre avec l’obsession continuelle de la chute vertigineuse vers le néant et dans sa tête l'effroyable image de son corps inerte, amas de cellules mortes, voué aux mains de croque-morts anonymes ?

J’ai d’abord pensé que c’était dans ma nature : on naît avec un nez aquilin ou retroussé, des cheveux châtains ou clairs, une complexion joyeuse ou mélancolique, Européen ou Africain, riche ou pauvre, c’est comme ça, on n’y peut rien. Cela a au moins le mérite d’être satisfaisant pour l’esprit : c’est la logique du hasard et il n’est nul besoin de se poser d’autres questions. Puis plus tard, avec la découverte de l’origine de mes parents, une évidence m’est soudain apparue : ne suis-je pas le dernier chaînon d’un peuple dont l’histoire est faite de drames, de persécutions séculaires ? Mes grands-parents originaires de l’Europe de l’Est ont fui les pogroms, mon père et ma mère ont vécu la shoah et ont vu leurs familles respectives décimées ; ne sachant pas moi-même que j’étais juif, ne suis-je pas cependant le réceptacle de toutes ces souffrances indicibles endurées au cours des siècles et que je porte en moi, comme un écho de toutes ces plaintes désespérées, de tous ces cris d’agonie à présent éteints, de toutes ces larmes versées à présent taries ?

Pourtant il est une autre hypothèse plus troublante encore, qui va à l’encontre de mon esprit cartésien, mais qui m’est particulièrement séduisante parce qu’elle est liée à ma propre histoire : et si nous portions en nous-mêmes dès la naissance la prescience de notre vie future ? Nous aurions en nous, inconsciemment bien sûr, l’intuition ou la prémonition des événements que nous sommes destinés à vivre et cela affecterait notre nature profonde et notre comportement. Notre avenir serait déjà écrit, mektoub comme disent les orientaux, nous serions donc prédestinés, et ne ferions que suivre le sillon déjà tout tracé. En tous cas, une chose est sûre pour moi : dans mon enfance je recherchais et je vibrais à ce qui serait de près ou de loin la grande affaire de ma vie.

V

Si j’ai évidemment hâte d’arriver à la période qui intéresse véritablement mon récit et de relater les moments les plus intenses sinon toujours les plus heureux de ma vie, je ne peux faire l’impasse sur ce que fut mon adolescence, cela correspond grosso modo à mes années lycée. Ce furent des années à la fois paisibles et pleines de questionnements. J’étais un garçon docile et plutôt conformiste, et je m’étais glissé sans grand-peine dans le moule qui m’avait été fourni : mes parents savaient ce qui était bien, l’institution scolaire, même si elle ne m’enthousiasmait pas outre mesure, apportait un cadre bien rassurant. Il ne me venait pas à l’idée qu’il fût possible de contester ce qui semblait établi et donc légitime depuis des lustres. Si quelque chose en moi n’était pas en phase avec cet ordre des choses, je ne pouvais m’en prendre qu’à moi-même et si possible l’enfouir au plus profond de moi.

À l’époque, les établissements scolaires n’étaient pas mixtes et le lycée - de la sixième à la terminale - jouait encore à fond son rôle d’ascenseur social. On y trouvait les fils de bonne famille qui n’avaient pas encore rejoint les établissements privés après l’institution du collège unique, mais aussi les rejetons de classes plus populaires, commerçants, employés. On ne pouvait cependant guère parler de véritable mixité sociale, tous étant élevés globalement selon les mêmes valeurs. L’examen d’entrée en sixième avait fait en amont sa sélection.