15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Promedia Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

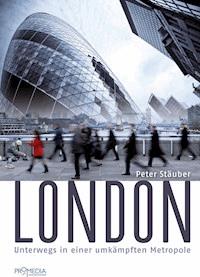

Londons Ruf könnte besser nicht sein – die britische Hauptstadt gilt als dynamisch, aufregend, pulsierend, als multikultureller Melting Pot und boomendes Geschäftszentrum, ein Magnet für Menschen aus aller Welt. Doch die Stadt ist so ungleich wie kaum eine andere westliche Metropole. Millionen Menschen leben in Armut, die Obdachlosigkeit steigt seit Jahren und die Wohnungspreise sind so grotesk teuer, dass sich normal verdienende Menschen das Leben hier nicht leisten können. Immer mehr öffentlicher Raum wird privatisiert, sodass Kreativität und Unvorhersehbarkeit – Eigenschaften, die eine Stadt ausmachen – laufend schrumpfen. Peter Stäuber, ein schweizerischer Journalist mit Wohnsitz in London, hat sich in die Straßen dieser Metropole aufgemacht, er hat beobachtet, wie sie sich verändert, was für Triebkräfte hinter den zerstörerischen Entwicklungen stecken, wer die federführenden Akteure sind – und wer sich gegen die Vermarktung der Stadt wehrt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Peter Stäuber London

© 2016 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien

ISBN: 978-3-85371-836-0

(ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-408-9)

Fordern Sie unsere Kataloge an: Promedia Verlag Wickenburggasse 5/12 A-1080 Wien

E-Mail: [email protected] Internet: www.mediashop.atwww.verlag-promedia.de

Über den Autor

Peter Stäuber, geboren 1982 in St. Gallen, studierte Anglistik und Geschichte in Zürich, Wien und Aberdeen. Seit 2010 lebt der dem Journalisten-Netzwerk »Weltreporter« angehörende Schweizer in London und schreibt über britische Politik, Wirtschaft und Kultur. Er ist Korrespondent der Schweizer Wochenzeitung WOZ und hat für verschiedene andere deutschsprachige Medien geschrieben, darunter die TagesWoche, die Neue Zürcher Zeitung und Der Freitag.

Einleitung

Am 8. August 2011, es war ein warmer Abend, stand ich an der Ecke Dalston Lane und Clarence Road, im Zentrum des östlichen Stadtbezirks Hackney, und deutete einem Taxifahrer an, umzukehren. Er streckte den Kopf aus dem Fenster und fragte: “What’s going on?” – “There’s a riot!”, antwortete ich und dachte: Sieht man das denn nicht?

Schwarze Wolken qualmten aus einem brennenden Auto, Dutzende Jungs, einige vermummt, warfen Steine und Flaschen auf die Polizei, die sich in voller Krawallmontur am Eingang der Straße aufgestellt hatte. Ein Quartierladen etwas weiter nördlich wurde gerade geplündert. Immer wieder versuchten die Ordnungskräfte, die Kontrolle über die Straße zu gewinnen, doch jedes Mal, wenn sie vorstießen, verschwanden die Jungs in den Seitengassen und tauchten Minuten später an einer anderen Ecke des Quartiers wieder auf. Die Polizei war völlig überfordert. Bis in die Nacht hinein dauerte der Tumult, ständig begleitet vom Dröhnen der Polizeihelikopter im Londoner Nachthimmel.

Die Riots vom Sommer 2011 waren die schwersten Unruhen in London seit den 1980er-Jahren, und sie trafen die Stadt wie einen Schock. Unmittelbarer Anlass war ein tödlicher Zwischenfall, bei dem Mark Duggan, ein junger Schwarzer, im nördlichen Stadtteil Tottenham von der Polizei erschossen wurde. In der Folge informierte die Polizei dessen Familie nur bruchstückweise, Gerüchte über den genauen Hergang seiner Erschießung sorgten in der schwarzen Community für Empörung und Unsicherheit. An einer Demonstration vor der lokalen Polizeistation, bei der die Angehörigen Duggans und zahlreiche Lokalanwohner Aufklärung forderten, kam es zu einer Auseinandersetzung mit den Ordnungskräften, die schnell zu einem Krawall eskalierte. Auf der Tottenham High Road brannten Autos, Scheiben wurden eingeschlagen, Geschäfte geplündert, und Jugendliche lieferten sich eine wilde Straßenschlacht mit der Polizei. In den folgenden Tagen griffen die Riots auf andere Stadtteile über, danach auch auf andere Städte Englands. Tausende Jugendliche beteiligten sich, es kam zu zahlreichen gewalttätigen Zwischenfällen. Insgesamt starben fünf Menschen.

In den folgenden Wochen und Monaten fragten sich die Londoner, woher diese sozialen Unruhen auf einmal gekommen waren. Sicher, die Finanzkrise des Jahres 2008 hatte Spuren hinterlassen, die Wirtschaft einen Einbruch erlebt und viele Leute waren verunsichert. Aber insgesamt war London dank der Rettungsaktion der Regierung relativ glimpflich aus dem Kollaps des Bankensektors hervorgegangen. Die City boomte weiterhin, überall wurden neue Bauprojekte aufgezogen, und die Stadt setzte ihr rasantes Bevölkerungswachstum ungemindert fort. Was war schiefgelaufen?

Für Konservative wie den Premierminister David Cameron war sofort klar, dass die Krawalle »schlicht und einfach Kriminalität« seien – und die Urheber entsprechend bestraft werden müssten. Tatsächlich fielen die Gerichtsurteile harsch aus: Laut Regierungsangaben wurden 1400 Menschen zu Freiheitsstrafen verurteilt, die über vier Mal länger ausfielen als die Strafen für ähnliche Vergehen im Vorjahr.1 Ein junger Mann, der Wasser für 3,50 Pfund hatte mitgehen lassen, wurde für sechs Monate ins Gefängnis gesteckt. Auch von der konservativen Boulevardpresse wurde hartes Vorgehen gefordert. Die Riots seien »sinnlose Aggressivität, die sich als Protest verkleiden«, schrieb ein entrüsteter Kolumnist in der Daily Mail, und eine solche »wilde Herrschaft des Mobs sollte keinen Platz haben in einer zivilisierten Gesellschaft.«2Jegliche Versuche, die Krawalle als mehr als einen spontanen, isolierten und sinnentleerten Ausbruch des Vandalismus zu deuten, wurden damit von vorneherein abgewürgt.

Doch bei genauerem Hinsehen ließ sich der Verdacht, dass hinter den Riots auch soziale Ursachen stecken, nicht so einfach beiseite schieben. Nach Zahlen des Justizministeriums waren die Beteiligten überdurchschnittlich von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen, viele hatten in der Schule Probleme.3 Eine umfangreiche Studie des Guardian und der London School of Economics bestätigten die Vermutung, dass sozialer Ausschluss eine zentrale Rolle spielte: Die Beteiligten nannten Armut, Arbeitslosigkeit und Übergriffe seitens der Polizei als wichtige Faktoren für den Ausbruch der Unruhen.4 Die Interviewten sprachen von fehlenden Perspektiven, mangelnden Arbeitsplätzen und steigenden Mieten; »viele Leute haben das Gefühl, dass sie ersetzt werden durch Leute, die Geld haben, und das macht sie verbittert«, sagte einer.5

Solche und ähnliche Aussagen vernimmt man nicht nur von jungen Menschen aus unterprivilegierten Schichten. Ich höre sie fast immer, wenn ich mit Londonern auf das Leben in der Metropole zu sprechen komme: das Gefühl, dass ihnen ihre Stadt abhandenkommt. In den Jahren seit den Riots ist dieses Empfinden keineswegs schwächer geworden, im Gegenteil – die Ursachen, die dahinter stecken, haben an Intensität zugelegt: steigende Mieten und exorbitante Preise für den Kauf eines Eigenheims; die daraus resultierende Gentrifizierung in praktisch ganz Inner London;6 riesige Bauprojekte, die die ärmeren Bevölkerungsschichten aus der Stadt vertreiben; reiche Anleger, für die eine Londoner Wohnung nichts als eine Investition ist.

Wenn sich London auf den ersten Blick als eine dynamische Weltstadt präsentiert, die sich in punkto Internationalität, Coolheit und Aufregung nur mit New York messen muss, ist dies nur die halbe Wahrheit: Die Stadt ist geprägt von Gegensätzen, tiefer als die Tube. Freilich ist die Feststellung, dass London eine Stadt der Widersprüche ist, banal – jeder Ort, in dem Millionen von Menschen leben, ist zwingend von Gegensätzen geprägt. Ebenso klar ist, dass sich Gentrifizierung in vielen urbanen Räumen beobachten lässt. Auch sind die Entwicklungen in der britischen Hauptstadt nicht so extrem und makaber wie beispielsweise in Delhi, wie Rana Dasgupta in seinem Buch über die indische Metropole beschreibt.7

Aber dennoch muss jeder, dem eine nachhaltige und demokratische urbane Entwicklung am Herzen liegt, mit sorgenvollen Blicken auf die Stadt an der Themse blicken – nicht zuletzt aufgrund der wichtigen Rolle, die London auf der internationalen Bühne spielt: Viele Entwicklungen, die auch in anderen westlichen Städten zu beobachten sind, vollziehen sich hier schneller und uneingeschränkter als anderswo. Weil immer weniger Leute das Gefühl haben, an der Stadt teilzuhaben, wird London weniger vielfältig, weniger demokratisch und damit weniger aufregend. Das »Recht auf Stadt« geht hier zunehmend verloren – aus diesem Grund waren aufmerksame Beobachter von den Riots vom Sommer 2011 kaum überrascht.

Wer spricht den Londonern dieses »Recht auf Stadt« ab? Um dieser Frage nachzugehen, habe ich mich in die Straßen Londons aufgemacht, habe mir verschiedene Quartiere angesehen, mit Anwohnern, Aktivisten, Immobilienhändlern, Ökonomen und Kulturschaffenden gesprochen, von Chelsea und Mayfair im Westen bis nach Tower Hamlets und ins Olympische Dorf im Osten. In einer Reihe von Rundgängen bin ich einigen Phänomenen nachgegangen, die in der Stadt derzeit für durchgreifende Veränderungen sorgen. Manche dieser Entwicklungen gehen zwei Jahrzehnte zurück, andere haben erst im neuen Millennium oder nach der Wirtschaftskrise von 2008 eingesetzt.

Der rote Faden, der sich quer durch die Stadt zieht, ist das Geld: Die urbane Entwicklung wird zunehmend dem Kapital übertragen, das ohne wirkungsvolle Schranken walten kann. London wird zu einer neoliberalen Stadt, die den Bürgerinnen und Bürgern das demokratische Mitspracherecht raubt und sich zu einer Investitionszone für das internationale Kapital formt. So kümmert sich die Weltstadt immer weniger um das Wohl der Gesamtbevölkerung und will stattdessen dem Kapital gefällig sein: Reichtum wird privilegiert, während die Ressourcen, die für die ärmsten Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden, laufend schrumpfen. Diese Neoliberalisierung ist durch die Austeritätspolitik noch verstärkt worden.

Gleichzeitig bringt die neoliberale Stadt den Widerstand hervor, der sich gegen diese Entwicklungen wehrt: Die Anwohner wollen einen demokratischen, vielseitigen Raum, in dem Normalverdiener leben können – und viele gehen für dieses Ziel auf die Straße, ziehen Kampagnen auf und besetzen Häuser. Um diese Londoner geht es hier im Buch genauso wie um die Kräfte des Kapitals, die ihnen die Stadt zu entreißen drohen.

Um etwas Ordnung in meine Rundgänge durch eine unordentliche Metropole zu bringen, ist das Buch geographisch und thematisch aufgeteilt: Jedes Kapitel befasst sich mit einer Gegend, in der ein bestimmtes Phänomen exemplarisch dargestellt werden kann – obwohl sich viele Entwicklungen in allen Stadtteilen abspielen. Wir beginnen in der City of London, deren Bedeutung für die Stadtentwicklung kaum überschätzt werden kann. Der Aufstieg des Londoner Finanzsektors zu einem der wichtigsten Hubs im globalen Kapitalismus hat nicht nur zu einer fatalen Abhängigkeit der britischen Wirtschaft vom Schicksal der Finanzinstitute geführt, die 2008 fast zu einem Totalschaden geführt hätte, sondern auch zu einem Hofieren des Geldes im Allgemeinen. Nirgendwo lässt sich dies besser beobachten als in Mayfair und anderen Luxusquartieren im Westen, wo sich Plutokraten aus der ganzen Welt ihre Parallelgesellschaft aufgebaut haben. Dieses Nobel-London bildet den Gegenstand des zweiten Kapitels. Die offensichtlichste Konsequenz, die der Zustrom von globalem Kapital für den Rest der Stadt hat, ist der dramatische Anstieg der Immobilienpreise, mit dessen Folgen wir uns anhand des Bezirks Camden in Kapitel 3 beschäftigen. Dazu müssen wir etwas ausholen und uns die Geschichte der Londoner Wohnungspolitik genauer ansehen, insbesondere den Gemeindewohnungsbau – und dessen Niedergang.

Paradoxerweise erlebt London parallel zur sich verschärfenden Wohnungsnot einen gewaltigen Bauboom, der sich am besten während eines Spaziergangs entlang der Themse betrachten lässt. Nach allen Regeln der Vernunft sollten die Neubauten den dringend benötigten Wohnraum schaffen; doch wie wir in Kapitel 4 sehen werden, fallen die Resultate für die Normalbürger dürftig aus.

Danach geht es in den Osten. Das East End ist jener Teil Londons, der sich am schnellsten entwickelt, und in dem die Gegensätze, die die neoliberale Stadtentwicklung hervorbringt, am klarsten zum Vorschein kommen: Finanzboom und Armut stehen hier dicht beieinander. Auch die Konsequenzen der urbanen Regeneration lassen sich hier beispielhaft aufzeigen: Die Sanierung der heruntergekommenen Gemeindebauten führt zwar teilweise zu besseren Wohnverhältnissen, aber den ärmeren AnwohnerInnen hilft das nicht – sie können sich die neuen Wohnungen nicht leisten und müssen wegziehen. Das letzte Phänomen, das wir uns in Kapitel 6 anschauen, ist das Vordringen des Privatsektors in den öffentlichen städtischen Raum. Die Folge ist, dass unterschiedliche Quartiere gleichgeschaltet werden, und dass jegliche Unordnung und Spontaneität, die eine Stadt auszeichnen sollen, erstickt werden: London wird langweiliger und monotoner.

Ein kurzer Ausblick auf die möglichen Folgen des Brexit erfolgt im Epilog. Dass dieses Buch nicht den Anspruch hat, ein umfassendes Bild vom heutigen London zu zeichnen, versteht sich von selbst – dazu ist die Stadt zu groß und zu vielseitig. Vielmehr sollen die hier angesprochenen Entwicklungen aufzeigen, wie aus einer in vielerlei Hinsicht phänomenal interessanten und aufregenden Stadt – und das ist London noch immer – eine einförmige Konsumzone zu werden droht. Und nicht zuletzt soll das Buch eine Anregung für Leserinnen und Leser sein, sich selbst auf den Weg zu machen und bei ihrem nächsten Besuch das London jenseits von Big Ben, London Eye und Horse Guards Parade zu erkunden.

Peter Stäuber,London, im Juli 2016

1. Government Response to the Riots, Communities and Victims Panel’s final report. Department for Communities and Local Government, Juli 2013. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211617/Govt_Response_to_the_Riots_-_Final_Report.pdf.

2. “Apologists for these thugs should hang their heads in shame: A stinging rebuke from an inner-city youth worker”, Daily Mail, 9. August 2011.

3. “England rioters ‘poorer, younger, less educated’”, BBC, 24. Oktober 2011. http://www.bbc.co.uk/news/uk-15426720.

4. “Indifferent elites, poverty and police brutality – all reasons to riot in the UK”,The Guardian, 5. Dezeber 2011. http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/dec/05/reasons-riot-uk-protest-study.

5. “Reading beyond the London riots: a city of two worlds”, The Guardian, 9. Dezember 2011. http://www.theguardian.com/uk/2011/dec/09/london-riots-city-two-worlds.

6. Zur Begriffsklärung: Inner London bezieht sich auf die inneren zwölf Stadtbezirke, während die restlichen zehn zu Outer London zusammengefasst werden. Die Stadtbezirke heißen boroughs, und die Lokalbehörden, die diese Bezirke verwalten, sind die borough councils, oder einfach councils.

7. Siehe Rana Dasgupta, Delhi: Im Rausch des Geldes. Suhrkamp 2014.

Kapitel 1 – Ein kostspieliges Problem: Der Aufstieg der City of London

“If the City closed tomorrow,” said Frank, without looking at his wife, “this country would collapse. End of story.”

Zadie Smith, NW8

Beginnen wir die Geschichte des britischen Kapitalismus in einer schmalen, verstopften Straße unweit des Bahnhofs Liverpool Street. Männer mit Krawatte und Anzug hasten zwischen den feststeckenden Lieferwägen über die Straße. Auf dem Bürgersteig geht eine Frau mit Aktentasche unruhig auf und ab, vertieft in ein Telefongespräch. Vor den Eingängen stehen Angestellte, blicken rauchend ins Leere und verschwinden nach fünf nervösen Minuten wieder im Inneren der pompösen Hochhäuser.

Die Kreuzung St Mary Axe und Leadenhall Street, fünf Gehminuten von der U-Bahnstation Aldgate, befindet sich mitten in der City of London, dem ältesten Teil der Stadt. Seit Jahrhunderten prägt die City die wirtschaftliche Entwicklung Großbritanniens, heute ist sie ein Synonym für den britischen Finanzsektor. Es handelt sich um einen kleinen, klar begrenzten Ausschnitt der britischen Hauptstadt: Die City umfasst auf einer Fläche von rund einer Quadratmeile – deshalb auch der Name Square Mile – ein Gebiet im Stadtkern, das sich vom Ufer der Themse Richtung Norden erstreckt. Wie überall in der Square Mile steht an dieser Kreuzung das Historische neben dem Hochmodernen: In einer Ecke hockt seit Hunderten von Jahren die kleine, steinerne Kirche St Andrew Undershaft, auf der anderen Straßenseite schießt das keilförmige Leadenhall Building über 200 Meter in die Höhe. Hinter der Kirche erhebt sich die »Gurke«, Wahrzeichen der City, und an der Südseite der Leadenhall Street steht das Lloyd’s Building, entworfen in den 1980er-Jahren vom Stararchitekten Richard Rogers, das mit seinen metallenen Rohren und schraubenförmigen Treppen aussieht wie eine Ölraffinerie.

Wo heute der Versicherungsmarkt Lloyd’s of London untergebracht ist, stand einst das Hauptquartier einer mächtigen Handelsgesellschaft, die den Grundstein zum britischen Weltreich legte. Im Jahr 1600 gestand Königin Elizabeth I. einer Gruppe von 218 Kaufleuten das Monopol über den Handel östlich des Kaps der guten Hoffnung zu. Die Gesellschaft nannte sich Britische Ostindien-Kompanie, und sie war zukunftsweisend: Als eine der ersten Firmen bot sie ihren Aktionären begrenzte Haftung, und sie war das erste staatlich geförderte Unternehmen, das den Lauf der Welt nachhaltig beeinflusste. In den folgenden 200 Jahren entwickelte sich die Ostindien-Kompanie zu einem kommerziellen Koloss, der sich den indischen Subkontinent sukzessive unter die Nägel riss. Sie baute Dutzende Stützpunkte und Festungen auf, erwarb immer größere Territorien und befehligte zur Durchsetzung ihrer Interessen eine Privatarmee von 200.000 Soldaten.9 So begann die britische Kolonie, die später als »Juwel in der Krone« des britischen Weltreichs bezeichnet wurde – die wichtigste Quelle der Macht Londons.

Anfangs handelte die East India Company vor allem mit Baumwolle, die sie massenweise in den britischen Markt pumpte. Im Umland der Häfen, in denen der Rohstoff an Land geschafft wurde – Liverpool war der wichtigste –, entstand die heimische Baumwollindustrie, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts die größte wirtschaftliche Umwälzung der Neuzeit anstoßen würde: die Industrielle Revolution.

Die East India Company war nur die mächtigste unter einer Vielzahl britischer Handelsunternehmen. Im Lauf des 18. Jahrhunderts, mit der Expansion des Imperiums und der zunehmenden Vorherrschaft Großbritanniens auf den Weltmeeren, stieg London zum wichtigsten Handelszentrum Europas auf. Das Geschäft mit Kolonialwaren bescherte den Kaufleuten in der City of London einen immensen Reichtum. Aus allen Ecken der Welt brachten die Frachtschiffe Rohstoffe, Lebensmittel und Luxusgüter: Tee, Baumwolle und Gewürze aus Indien; Kaffee und Zucker aus der Karibik, Früchte, Palmwein und Elefantenzähne aus Afrika; Tabak aus den nordamerikanischen Kolonien; Holz und Eisen aus Russland und dem Baltikum, Wein und Öl aus den Ländern des Mittelmeers. Die in England verarbeiteten Güter wiederum wurden in den Rest der Welt verfrachtet.

Bei der Anhäufung des kolonialen Reichtums spielte die Sklaverei eine entscheidende Rolle: Der Handel mit westafrikanischen Sklaven war eine lukrative Branche, die vielen Londoner Kaufleuten die Taschen füllte. Andere besaßen Zuckerplantagen in der Karibik, auf denen sie Tausende Sklaven schuften ließen, oder sie beteiligten sich als Versicherer, Reeder oder Financiers am Menschenhandel – die Sklavenwirtschaft war ein fester Bestandteil der kommerziellen Aktivitäten in der City.10 William Beckford beispielsweise, Lord Mayor der City und einer der einflussreichsten Londoner des 18. Jahrhunderts, besaß zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 1770 dreitausend Sklaven und dreizehn Plantagen in der Karibik – er war einer der reichsten Männer Englands.11

Bis 1744 wohnte Beckford in Jamaica, die Londoner Operation seines Zuckergeschäfts überließ er seinem Agenten. Damals waren Büros kaum bekannt, und viele Londoner erledigten ihre Geschäfte im geselligen Milieu der Kaffeehäuser. In einem dieser Lokale – es gab Hunderte davon, Kaffeehäuser waren in der City des 18. Jahrhunderts der letzte Schrei – saß Beckfords Agent und empfing die Geschäftskorrespondenz seines Chefs aus Jamaica. Das betreffende Haus gibt es noch heute, man findet es in nur fünf Minuten Fußmarsch vom Lloyd’s Building.

Zunächst geht man in Richtung Süden, dem Lloyd’s Building entlang, und dann durch den Leadenhall Market, in dem sich zwei Männer von jungen Frauen die Schuhe polieren lassen. Dann überquert man die Gracechurch Street und betritt durch einen dunklen Eingang ein Labyrinth von Gassen, mittendrin ein hübscher kleiner Hof mit Kirche. Ziegelsteinrot steht hier das Gebäude, in dem 1652 das erste Londoner Kaffeehaus eröffnet wurde.

Heute heißt das Jamaica Coffee House zwar Jamaica Wine House, aber es ist weder ein Kaffee- noch ein Weinhaus – und jamaikanisch schon gar nicht –, sondern ein Pub. Und wie alle Pubs in der City ist es Freitagmittags um 13.45 Uhr bereits rappelvoll: Traditionsbewusst fügen sich die City-Angestellten einem Brauch aus früheren Jahrzehnten, der vorschreibt, dass das Wochenende keinesfalls zu spät beginnen soll. Ebenfalls Tradition: Man sitzt nicht, sondern steht. Dichtgedrängt in kleinen Gruppen hat sich die Kundschaft aufgestellt. Eine zierliche Frau mit einem Pint und einem Halfpint in den Händen manövriert sich durch die Menge. In einer Ecke witzelt ein glatzköpfiger Mann mit vier jüngeren Frauen, die interessiert zuhören und im richtigen Moment lachen – er ist wohl ihr Vorgesetzter. Als er noch eine Runde offeriert, lehnt eine der Frauen ab, woraufhin er schelmisch meint: “Go on, have another one!” – “Oh, all right then”, antwortet sie. Er ist ihr Chef.

Das Lokal ist stilvoll eingerichtet, Holzboden und Holzwände, in der Ecke eine rudimentäre Küche, die einen heimeligen Geruch verbreitet. Vor dreihundert Jahren war das noch anders – damals sah es hier drin etwas schäbig aus, es roch nach Tabak und Schweiß, in den Ecken standen Spucknäpfe.12 Dennoch erfreuten sich die Londoner Kaffeehäuser einer treuen Kundschaft. Die Gäste tranken Kaffee, sicher, aber sie kamen vor allem fürs Geschäft: In den coffee houses fand man schreiende Makler, die Wertpapiere kauften und verkauften, man hielt Geschäftssitzungen ab, versteigerte Schiffe und – wichtig – tauschte Informationen über die fernen Kolonien aus. Die Kaffeehäuser waren meist auf einen bestimmten Markt spezialisiert: Im »Jamaica« trafen sich Kaufleute mit Geschäftsbeziehungen in der Karibik, während Händler, die ihre Schiffe in die Levante und nach Indien entsandten, das »Jerusalem« aufsuchten.13

Dem gegenseitigen Austausch und der Geschäftsfreudigkeit, durch die sich die Kundschaft in den Kaffeehäusern auszeichnete, verdankt sich eine Finanzindustrie, die in der heutigen City eine dominante Rolle spielt. Nach dem verheerenden Feuer von 1666, das fast die gesamte City verschlang, suchten die Kaufleute nach Möglichkeiten, wie sie sich gegen Verluste absichern konnten. Eine Handvoll tat sich zusammen und gründete eine Gesellschaft, die für allfällige Schäden kollektiv aufkommen würde: Jedes Mitglied steuerte eine Geldsumme bei, je nachdem, wie hoch der Schaden war, gegen den sich der Händler versichern wollte. Aus dieser Idee entstand eine Gesellschaft namens Hand-in-Hand or Amiable Contributors for Insuring from Loss by Fire – eines der ersten Versicherungsunternehmen der Welt, gegründet 1696 in Tom’s Coffee House. Das Haus gibt es heute nicht mehr, aber es lag in der Birchin Lane, in der Gasse westlich vom »Jamaica«.14

Etwa im gleichen Zeitraum entstand in der City der Geschäftszweig, der seither zum Monstrum der britischen Wirtschaft herangewachsen ist, zu einem Moloch, der das Schicksal des Landes fest im Griff hat und mit Geringschätzung ins Regierungsviertel Westminster hinüberblickt. Der Beginn der Londoner Finanzindustrie war allerdings bescheiden: Sie fing an mit ein paar Goldschmieden an der Lombard Street, gleich um die Ecke vom Jamaica Wine House.

Das Straßenmuster in der City ist seit dem Mittelalter weitgehend gleich geblieben. An ihren Namen lässt sich ablesen, welche Geschäfte hier ihre Waren feilboten: Milch gab es in der Milk Street, in der Poultry kauften die Londoner ihr Geflügel, in der Lime Street brannte man Kalkstein, und wer Nadel und Faden brauchte, machte sich auf in die Threadneedle Street. Die Lombard Street heißt so, weil sich hier im 13. Jahrhundert Goldschmiede aus der Lombardei niedergelassen hatten.

Heute macht die Straße einen unfreundlichen Eindruck. Reizlose Gebäude reihen sich aneinander, protzige Eingänge – einer davon mit Marmor ausgestattet – signalisieren dem durchschnittlichen Besucher: Nein, du doch eher nicht. Passend hingegen, dass in einem der Gebäude die Vermögensverwaltung einer großen Schweizer Bank abgewickelt wird: Die Angestellten sind Nachfahren der lombardischen Goldschmiede, die den Engländern in diesen Gassen beibrachten, wie der Geldverleih funktioniert.

Hier entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts das moderne englische Banksystem, das mit der Gründung der Bank of England 1694 einen ersten Höhepunkt fand. Ursprünglich verkaufte die Bank Anteile an Privatanleger und lieh das Geld dann dem Staat – der englische König brauchte, wie so oft, Geld für einen Krieg gegen Frankreich. Als der Kolonialhandel in den folgenden Jahrzehnten boomte und immer mehr Kaufleute Startkapital benötigten, ließen viele Goldschmiede ihre Lötrohre liegen und machten ihr Geld mit dem Geldverleih. 1725 gab es in London zwei Dutzend Privatbanken, die auf die lombardische Goldschmiedetradition zurückgingen.15

Auch viele Handelsgesellschaften verlagerten sich vom Kauf von Schiffen und Aktien auf den Verleih von Kapital an andere Kaufleute – sie hantierten verstärkt mit Geld und immer weniger mit physischen Gütern. So gründete beispielsweise Francis Baring, dessen Vater Johann aus der Hansestadt Bremen eingewandert war, 1777 ein Bankgeschäft, das er parallel zu seinem Handelsunternehmen führte. Die Bank stieg im Lauf des 19. Jahrhunderts zu einem der führenden Geldhäuser Londons auf – nur der mächtige Rothschild machte mehr Geld. Zwei Jahrhunderte lang bestand Barings als ein prestigeträchtiges Bankhaus, bis es sich 1995 verspekulierte und Pleite machte.

Die Geschäftsbanken in der City dienten nicht nur als Schmiermittel des Welthandels: Nach den Napoleonischen Kriegen übernahmen sie zudem die Aufgabe, Kredite für ausländische Regierungen zu organisieren. Rothschild setzte beispielsweise Staatsanleihen für Russland und Preußen auf, Barings organisierte die Reparationszahlungen Frankreichs. In den 1860er-Jahren überstiegen die Einlagen in den Londoner Geldhäusern jene in Paris fast um das Zehnfache, und mit der kolonialen Expansion wuchsen die Investitionen weiter an.16 Die Banken in der City finanzierten etwa den Bau von Bergwerken und Eisenbahnen in Indien und Südamerika oder die Industrialisierung anderer europäischer Länder. Von 1853 bis 1873 stieg der Wert der ausländischen Eisenbahn-Wertpapiere, die an der Londoner Börse gehandelt wurden, von 31 Millionen Pfund auf 354 Millionen Pfund an.17 Nathan Rothschild, Gigant der City, bezeichnete Großbritannien gegen Ende des Jahrhunderts als die Bank der ganzen Welt.

Diese Veränderungen wirkten sich auch auf das Erscheinungsbild des Stadtkerns aus: Mitte des 19. Jahrhunderts erfreute sich die City noch einer blühenden Industrie – Brauereien, Gaswerke, Ledergerbereien, Schuhmacher und Druckereien machten gute Geschäfte. Doch aufgrund der steigenden Grundstückspreise wanderten diese Betriebe vermehrt in andere Stadtteile ab. Immer mehr Angestellte gingen nur mit Füllfederhalter bewaffnet zur Arbeit: Von 1851 bis 1891 verfünffachte sich die Zahl der Büroangestellten, die den Papierkram der Banken, Versicherungen und Wertpapierbörsen besorgten. Gleichzeitig wurden die Nächte in den Gassen der City ruhiger, denn die Wohnbevölkerung schrumpfte markant: Von 130.000 im Jahr 1850 auf gerade mal 27.000 50 Jahre später.18

Zu diesem Zeitpunkt hatte eine Debatte begonnen, die im folgenden Jahrhundert immer wieder aufflammte und in den Jahren nach dem Finanzcrash von 2008 erneut an Aktualität – und Vehemenz – gewann. Sie dreht sich um die Frage, ob der britische Kapitalismus der Geldwirtschaft eine zu dominante Rolle zugesteht, und was für eine Funktion die Finanzindustrie innerhalb der britischen Wirtschaft ausübt. Oder anders formuliert: Wozu ist die City of London eigentlich gut? Um diese Frage zu beantworten, verabschiede ich mich zunächst einmal vom geschäftigen Treiben der City und setze mich in den Zug Richtung Süden, in den Stadtteil Brixton.

Hier wohnt James Meadway, Ökonom, Mitte 30, mit dem ich mich in einem lokalen Pub verabrede. Meadway war zum Zeitpunkt unseres Gesprächs Chefökonom beim linken Thinktank New Economics Foundation, hatte aber gerade Bescheid bekommen, dass er als Berater des Schattenfinanzministers John McDonnell wirken würde. Meadway arbeitet zwar als Volkswirt, aber er versteckt sich nicht hinter dem Schreibtisch. Im Herbst 2011, als Aktivisten der Occupy-Bewegung ihre Zelte vor der St Paul’s Cathedral aufschlugen und in der bitteren Kälte wochenlang an den Grundfesten des Finanzsystems rüttelten, war er mittendrin. An einem Wochenende in jenem Oktober sah ich ihn, wie er im Kapuzenpulli vor der Bank of England stand und den versammelten Occupy-Aktivisten zurief: »Wenigstens haben wir begonnen, die Vorstellung zu berichtigen, dass die Wirtschaft lediglich diese technische, separate Angelegenheit darstellt, die nur Ökonomen und Buchhalter verstehen dürfen. Das ist falsch: Sie gehört uns, und wir müssen sie uns zurückholen!«19

Heute sitzt Meadway vor einem Pint in der Londoner Sonne und erläutert, weshalb die Kritik, die mit Occupy einen Höhepunkt erlebte, bereits im 19. Jahrhundert vorgebracht wurde. Zunächst drehte sie sich um die Frage, was für einen Beitrag der Finanzsektor zur britischen Wirtschaft leistete. »Nach 1870 begannen Deutschland und die Vereinigten Staaten, zum britischen Kapitalismus in Konkurrenz zu treten«, erläutert er.20 »Die Industrialisierung dieser Länder schritt sehr schnell voran, Großbritannien wurde aus den Märkten gedrängt, und in London begann man sich zu fragen, weshalb das Land ins Hintertreffen geriet.« Als einer der Schuldigen wurde der Finanzsektor ausgemacht: Die Banken in der City legten zu viel Geld im Ausland an und zu wenig in der heimischen Industrie.

Tatsächlich spielten die Banken der Square Mile für die britische Industrialisierung eine untergeordnete Rolle: Die City im Viktorianischen Zeitalter blickte in die weite Welt, sie exportierte Reichtum nach Übersee – die Finanzierung der britischen Industriebetriebe hingegen war für sie zweitrangig. Das sei der Grund, so sagten Kritiker, weshalb die deutsche Industrie zu Beginn des 20. Jahrhunderts der britischen um Nasenlängen voraus war – die Firmen hätten zu wenig Hilfestellung aus London erhalten.21