8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Principal de los Libros

- Kategorie: Krimi

- Serie: Lottie Parker

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

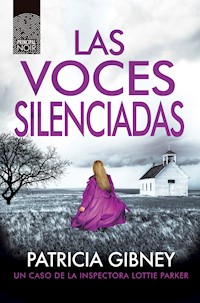

¿Puede construirse una familia a partir de mentiras? Cuando Faye Baker descubre el cráneo de un niño tras las paredes de su nueva casa, la policía asigna la investigación a la inspectora Lottie Parker. La casa pertenece a la familia de Jeff, el novio de Faye, pero el joven se muestra reacio a colaborar, y Lottie se pregunta qué oculta. Al día siguiente, la inspectora descubre que Faye ha desaparecido, y poco después encuentran su cuerpo sin vida en el maletero de su coche. Sin embargo, Jeff, el principal sospechoso, tiene una coartada sólida. Por si fuera poco, esa misma semana unos niños encuentran en las vías del tren unos huesos humanos relacionados con el caso. La caza por el asesino de Faye acaba de empezar y el reloj corre en contra de Lottie. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué relación guardan con Faye? ¿Podrá Lottie atrapar al asesino antes de que muera alguien más? El nuevo fenómeno del thriller internacional Más de un millón y medio de ejemplares vendidos Best seller del Wall Street Journal y del USA Today

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 556

Ähnliche

Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.

Queremos invitarle a que se suscriba a lanewsletterde Principal de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exclusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.

LOS ÁNGELES SEPULTADOS

Patricia Gibney

Libro 8 de la inspectora Lottie Parker

Traducción de Luz Achával para Principal Noir

Contenido

Portada

Página de créditos

Sobre este libro

Dedicatoria

Prólogo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

Capítulo 50

Capítulo 51

Capítulo 52

Capítulo 53

Capítulo 54

Capítulo 55

Capítulo 56

Capítulo 57

Capítulo 58

Capítulo 59

Capítulo 60

Capítulo 61

Capítulo 62

Capítulo 63

Capítulo 64

Capítulo 65

Capítulo 66

Capítulo 67

Capítulo 68

Capítulo 69

Capítulo 70

Capítulo 71

Capítulo 72

Capítulo 73

Capítulo 74

Capítulo 75

Capítulo 76

Epílogo

Carta al lector

Agradecimientos

Sobre la autora

Página de créditos

Los ángeles sepultados

V.1: junio de 2021

Título original: Buried Angels

© Patricia Gibney, 2020

© de la traducción, Luz Achával Barral, 2021

© de esta edición, Futurbox Project S.L., 2021

Todos los derechos reservados.

Publicado mediante acuerdo con Rights People, Londres.

Diseño de cubierta: Taller de los Libros

Imagen de cubierta: Robsonphoto | Shutterstock - Fyletto | Istockphoto

Corrección: Raquel Bahamonde

Publicado por Principal de los Libros

C/ Aragó, 287, 2º 1ª

08009 Barcelona

www.principaldeloslibros.com

ISBN: 978-84-18216-21-3

THEMA: FH

Conversión a ebook: Taller de los Libros

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.

Los ángeles sepultados

¿Puede construirse una familia a partir de mentiras?

Cuando Faye Baker descubre el cráneo de un niño tras las paredes de su nueva casa, la policía asigna la investigación a la inspectora Lottie Parker. La casa pertenece a la familia de Jeff, el novio de Faye, pero el joven se muestra reacio a colaborar, y Lottie se pregunta qué oculta. Al día siguiente, la inspectora descubre que Faye ha desaparecido, y poco después encuentran su cuerpo sin vida en el maletero de su coche. Sin embargo, Jeff, el principal sospechoso, tiene una coartada sólida. Por si fuera poco, esa misma semana unos niños encuentran en las vías del tren unos huesos humanos relacionados con el caso.

La caza por el asesino de Faye acaba de empezar y el reloj corre en contra de Lottie. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué relación guardan con Faye? ¿Podrá Lottie atrapar al asesino antes de que muera alguien más?

«Con más de un millón y medio de ejemplares vendidos, Gibney es uno de los mayores fenómenos literarios del año.»

The Times

El nuevo fenómeno del thriller internacional

Más de un millón y medio de ejemplares vendidos

Best seller del Wall Street Journal y del USA Today

Para Lily Gibney,

la madre de Aidan y una suegra maravillosa.

Prólogo

Tiempo después, el policía diría que nunca había visto nada parecido en todos sus años en el cuerpo.

—Atrás. —Estiró el brazo para impedir que entrara el joven garda—. Yo echaré un vistazo primero, tú espera fuera.

—Pero…

—Pero nada. Si no quieres que tu desayuno acabe mezclado con la sangre del suelo, harás lo que te digo, ¿entendido?

—Sí, señor.

Cuando se hubo librado de su subordinado, el policía cerró la puerta tras él. Un olor acre se había apoderado del aire. Se limpió la boca con el dorso de la mano, tomó una buena bocanada de aire, se tapó la nariz con el pulgar y el índice, y atravesó la cocina sin prestar atención a los armarios de formica naranja ni a los platos rotos en el suelo. Los trozos de loza crujían bajo sus botas. Salió de la cocina al pasillo. Era pequeño y compacto. Había varios abrigos amontonados en el pasamanos; la puerta de la despensa bajo la escalera colgaba de los goznes, y las baldosas estaban cubiertas de huellas de sangre. Con un dedo enguantado, empujó la puerta a su izquierda y entró.

El sofá estaba volcado. Un pie desnudo sobresalía por detrás, cubierto por un cojín chato marrón. El policía tragó saliva para deshacer el nudo agrio que se le había formado en la garganta y avanzó con cuidado, rodeando los muebles, sin tocar nada. Al mirar a la mujer que yacía en el suelo, no pudo evitar llevarse la mano a la boca. La sangre se había secado sobre el rostro y la garganta, y había formado un charco que se había convertido en una mancha marrón sobre la alfombra. Calculó que hacía al menos veinticuatro horas que cualquier intento de reanimarla sería inútil. El aire fétido le obstruía las narinas y le cerraba la garganta, pero, aun así, sintió el sabor de la putrefacción en la lengua.

Salió de la habitación y se dirigió al pasillo. Lo único que rompía el silencio era el sonido de su respiración. Levantó la vista al escuchar el goteo de un grifo en algún lugar sobre su cabeza.

El primer escalón crujió bajo su peso. Cuando alcanzó el último, este también crujió. Se detuvo en el pequeño rellano cuadrangular. Cuatro puertas, todas cerradas. El corazón le latía con tanta fuerza contra las costillas, que estaba seguro de que intentaba escapar de su prisión ósea. Tenía la boca seca y la nariz taponada, y le resultaba difícil respirar pese al fragor en su pecho.

La puerta era vieja. Picaporte de latón, bisagras de acero, clavos sueltos. Giró el pomo que tenía más cerca y empujó la puerta.

El baño.

Baldosas verdes y una bañera amarilleada. El inodoro y el lavabo eran de cerámica blanca. Un revoltijo de colores. No había sangre, pero sí un suave olor a lejía. Exhaló lentamente y salió del cuarto. Olfateó el aire viciado del descansillo antes de girar el pomo de la siguiente puerta, que repiqueteó al abrirse.

El cambio en el olor fue radical. Una peste insoportable asaltó sus ya resentidas vías respiratorias. Cerró los ojos para evitar observar la escena que tenía delante, pero no sirvió de nada. Desde ese momento, cada vez que apoyara la cabeza sobre una almohada, la imagen indeleble que se le aparecería sería la de un matadero bañado en sangre humana. Sus sueños se convertirían en pesadillas, y nunca más volvería a dormir en paz.

Niñas.

Unas chiquillas preadolescentes, pensó. ¿Quién sería capaz de hacer algo así?

Dos niñas vestidas con pijamas desparejados de color rosa y amarillo. Una de ellas tenía un pie descalzo y el otro enfundado en un calcetín de franela, a medio quitar. Vio su pierna estirada, como si hubiera intentado huir. La segunda niña estaba cerca de la ventana, con la mano extendida de manera similar, buscando escapar, y la boca paralizada en un grito mudo. Las cortinas ocultaban la ventana de guillotina, que estaba cerrada.

Permaneció inmóvil. No tenía sentido avanzar más. No quería alterar la escena del crimen. Ya hacía mucho que el asesino había llevado a cabo su despiadado ataque y huido. A menos que…

El policía se quedó paralizado. ¿Se escondería el asesino tras otra de las puertas?

Salió del cuarto, se volvió hacia la tercera puerta y levantó la mano muy despacio hasta la cartuchera que llevaba en el hombro. La idea de matar al autor de semejante crueldad lo llenaba de adrenalina.

—Voy a entrar —advirtió, aunque no estaba seguro de haberlo dicho lo bastante alto como para alertar a cualquiera que pudiera estar dentro.

La habitación era otro dormitorio. En el suelo había ropa de cama de varios colores y dos almohadas. La sábana que había en la cama tenía un charco húmedo en el centro. Obviamente, no era sangre. Lo más probable era que quien hubiera dormido allí, hubiera mojado la cama. ¿Una de las niñas? ¿Las había despertado el ruido del intruso? ¿Era ese el dormitorio principal? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras su reflejo lívido le devolvía la mirada desde el espejo situado en la puerta del armario.

La ventana estaba abierta y la cortina ondeaba hacia el interior, impulsada por la brisa. Sabía que no debería adentrarse más, pero tenía que asegurarse. Se arrodilló y miró bajo la cama. Una maleta polvorienta y un par de zapatillas de ante. Al ponerse en pie, se fijó en una puerta que había a su derecha. ¿Un baño en suite? Se acercó lentamente, sin saber muy bien por qué temía hacer ruido. Había anunciado su presencia. Tenía un arma en la mano. ¿Qué podía temer?

La puerta colgaba de dos de los goznes, el tercero estaba roto. Tras ella, había una ducha con una cortina de plástico anticuada y un pequeño inodoro. La habitación estaba vacía.

Tres cuerpos. ¿Madre e hijas? ¿Había un padre, marido o pareja? Si era así, ¿dónde estaba? ¿Había llevado a cabo ese ataque brutal contra su familia antes de escapar?

Salió del cuarto y echó un vistazo al último dormitorio. Una cama individual. Un armario contra una pared, una pequeña mesita de noche con la lámpara apagada junto a la cama. Una ventana estrecha con finas cortinas de algodón y estampado de flores. La luz se colaba a través de la rendija, formando un cono de motas de polvo en el centro de la pequeña habitación.

Bajó las escaleras a toda prisa y salió disparado por la puerta. Se dobló y apoyó las manos en las rodillas, aspiró el aire fresco e intentó mantener el desayuno en el estómago.

—¿Qué has encontrado? —le preguntó su compañero uniformado.

—Una madre y dos niñas. Muertas, todas muertas. —Jadeó mientras intentaba tomar aire y trataba desesperadamente de librarse del hedor a muerte y de las imágenes que se habían grabado para siempre tras sus ojos.

—¿Dos niñas?

—Sí. No he encontrado al padre. Todavía. Hijo de puta.

—¿Has dicho dos niñas?

—Me cago en la leche, ¿estás sordo o qué, joder? ¿Por qué no paras de repetirlo?

—No estoy seguro… Creía que el informe decía… —El garda rebuscó en el bolsillo de la chaqueta y sacó la libreta. Pasó las páginas—. Debería haber tres niños.

El policía se incorporó y se frotó la frente con dedos temblorosos. Mientras buscaba el tabaco en el bolsillo, dijo:

—Entonces, ¿dónde diablos está el tercero?

Veinte años después

Extraer los productos congelados requería fuerza bruta y, por supuesto, guantes.

Encontré un par en una caja, bajo un conglomerado de herramientas de jardín, bolsas de basura, repelente para babosas y herbicida. Medité sobre posibles usos del herbicida, pero, al final, volví a dejarlo donde estaba. En una caja de herramientas localicé un rollo de cinta de embalar. Salí del cobertizo y regresé al lugar donde llevaría a cabo mi tarea.

Corté con las tenazas el candado del primero de los tres arcones congelador. Sentí cómo la expectación hacía vibrar el aire. Levanté la tapa y me puse manos a la obra, empezando por sacar la carne congelada. Dos piernas de cordero y media res. Era el señuelo, por si alguien venía a husmear. Una vez retirado el falso fondo, apareció el elemento conflictivo, congelado y pegado a las paredes.

Levantarlo requirió de cierto esfuerzo. El plástico que lo envolvía se rasgó en algunas partes. Cuando por fin estuvo completamente desenterrado, parte del plástico quedó en el congelador. Ya no podía hacer nada al respecto. Sin prestar demasiada atención al trozo de carne (a falta de una descripción mejor), lo dejé caer al suelo. La verdad es que no quería mirarlo. Ya sabía lo que era. Lo había visto antes de que estuviera congelado.

Las bolsas de basura resultaron ser de utilidad. Las corté y las coloqué sobre el suelo, y luego enrollé el trozo de carne con ellas. La carne congelada, que estaba arrugada y había adquirido un tono amarillento, se veía a través del envoltorio rasgado.

Cuando estuvo completamente cubierto por las bolsas y envuelto con cinta de embalar, volví a colocar el falso fondo en el congelador, seguido del señuelo. El trabajo estaba casi terminado. Ahora solo faltaba transportar la carga al abrigo de la oscuridad y deshacerse de ella. Ya había cambiado de sitio antes. Esta sería la última vez.

Tenía dos congeladores más que vaciar. Trabajé metódicamente.

Había mucho que hacer antes de que saliera el sol.

1

Domingo

Bajaron el ataúd lentamente para introducirlo en la tierra blanda.

Un grito, más bien un suspiro melancólico, se elevó en el aire. Lottie Parker miró hacia su derecha. Grace Boyd, con los ojos vidriosos, tenía la vista fija al frente y el rostro cubierto de lágrimas. Se mordía las uñas. Las gotas que le caían por la nariz reposaban sobre su labio superior, y Lottie sintió deseos de coger un pañuelo y limpiárselas. Pero permaneció inmóvil, rígida.

Pese a que era la última semana de mayo, el océano Atlántico envió un tornado de aire frío hacia la costa oeste que atravesó la liviana chaqueta veraniega de Lottie. El cementerio, en lo alto de la colina, estaba a merced de los elementos. Sus altas cruces célticas lucían motas de musgo verde, y una incluso tenía conchas incrustadas en su punto más alto. Los escasos árboles se inclinaban suplicantes ante el viento. Los arbustos de brezo púrpura frotaban sus hojas contra los morros de las cabras, que acariciaban con el hocico la hierba algodonera. Habría sido una escena idílica de no ser por la tristeza.

El cura roció agua bendita sobre el agujero de dos metros donde ahora reposaba el ataúd. Indicó a los parientes más cercanos que hicieran lo mismo. Lottie se quedó sola unos instantes mientras los demás avanzaban. Cogieron un puñado de tierra con la pala y la dejaron caer sobre la caja de madera con su cruz de latón. Grace se rezagó, y entonces cogió un lirio de la corona de flores y lo arrojó en las profundidades de la tierra abierta. Sus pétalos blancos iluminaron la oscuridad del fondo.

Desde el mar llegó otra brisa cortante. Lottie se estremeció. Los recuerdos del entierro de su marido Adam reaparecían desnudos y descarnados. El potente olor de los lirios le obstruía las vías respiratorias, y se llevó la mano a la boca y se cubrió la nariz. Pero no derramó ni una lágrima. Demasiadas lágrimas habían brotado de las profundidades de su ser durante años, y ya no le quedaban más para compartir.

—En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… —El cura finalizó las plegarias, y Lottie dio un paso atrás para permitir que el flujo constante de vecinos ofreciera sus condolencias a la familia.

De pie, junto a la zarzamora espinosa que marcaba el borde del acantilado, dejó que la brisa del océano le azotara el rostro y recibió agradecida la caricia de la naturaleza. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba allí cuando escuchó unos pasos de alguien que se acercaba caminando por la hierba suave. No se volvió. Tenía los ojos fijos en la inmensidad del agua y el horizonte difuso en la distancia. Por un instante, deseó poder viajar en silencio sobre la espuma blanca de la cresta de una ola que la llevara a algún lugar lejos de allí.

Cuando sintió una mano acariciar la suya y apretarle los dedos, se giró. Boyd apoyó la cabeza sobre el hombro de Lottie, mientras rodeaba con fuerza los hombros de su hermana con el brazo que le quedaba libre.

—Le hemos dado una despedida muy bonita a mamá —dijo él—. Ya se ha acabado, Lottie.

Ella le rozó la frente con los labios, y depositó un tierno beso.

—No, Boyd, esto solo acaba de empezar.

* * *

Grace Boyd estaba acurrucada en el rincón del saloncillo del pub. Estaba desolada, anormalmente callada, y seguía mordiéndose las uñas.

—No sé qué hacer con Grace —susurró Boyd a Lottie cuando esta apareció con dos vasos de agua con gas. El sargento cogió uno antes de que la multitud creciente del pub empujara el codo de Lottie.

—Vamos fuera —dijo ella.

Ya en la calle, bajo la luz del sol, inspiró el fresco aire marino.

—Leenane es hermoso. Aquí es donde grabaron El prado, ¿no?

—Sí. Mamá tiene…, tenía la fotografía de Richard Harris colgada en la pared del salón.

—No sé qué decir, Boyd. —Pese a haber sufrido tanto dolor en su propia vida, Lottie descubrió que no tenía ni idea de cómo reaccionar ante el de otra persona.

—Dime qué hacer con Grace.

La inspectora acercó una silla desde una mesa de madera salpicada de excrementos de pájaro y le indicó a Boyd que se sentara. Ella se apoyó contra la mesa mientras él limpiaba la silla con la mano.

—Es difícil —dijo Lottie—. Grace siempre ha vivido con vuestra madre. Quedarse sola será un gran cambio para ella.

—Esa es la cuestión. —Boyd bebió un sorbo de su pinta—. No creo que pueda vivir sola.

Lottie se fijó en su vaso.

—¿De dónde has sacado eso?

—Estamos en un bar, Lottie.

—No deberías beber durante el tratamiento.

Hacía cerca de seis meses, a Boyd le habían diagnosticado un tipo de leucemia crónica, y aunque estaba mejorando y le habían reducido el tratamiento, su salud era una preocupación constante. Tenía el sistema inmunológico débil, y era susceptible a las infecciones. A Lottie le inquietaba que el estrés de la muerte de su madre perjudicara su recuperación.

—El médico me dijo que podía tomarme una de vez en cuando —dijo el sargento con petulancia—. Deja de preocuparte. —Bajó la cabeza—. Grace trata de ser independiente, pero sabemos que no se la puede dejar sola. Necesita que alguien cuide de ella.

Lottie extendió la mano y le levantó la barbilla para mirar sus tristes ojos avellana.

—Tu madre era genial, y la echaremos mucho de menos. Ha sido un shock para vosotros. Especialmente para Grace. —Y entonces, pronunció las palabras que sabía que Boyd quería oír—. Tal vez deberías llevártela contigo a Ragmullin.

—Tendré que echar a Kirby. —Boyd sonrió con tristeza.

—De todos modos, ya va siendo hora de que se busque algo, y si mi hermanastro Leo consigue el dinero de Farranstown House, podemos comprar una casa juntos, y Grace puede vivir con nosotros.

Pensó en la pugna constante con los abogados sobre los documentos legales que no comprendía. Ella solo quería firmar y conseguir el dinero, pero las cosas nunca eran tan simples. Leo Belfield había aparecido en su vida después de un caso difícil en el que su verdadera ascendencia familiar había salido a la luz. Todavía intentaba asimilarlo.

Boyd la miró por encima de su pinta.

—¿Harías eso por mí?

—Sabes que haría cualquier cosa por ti.

—Pareces un personaje de una novela romántica.

—Sí que te las conoces, ¿eh?

—Listilla —dijo él con una sonrisa. Era la primera vez en mucho tiempo que veía esa chispa de picardía en sus ojos.

Dejó el vaso y la tomó de la mano. Lottie sintió que el calor de su caricia se le filtraba hasta la sangre. Recorrió con la mirada el agua centelleante de la bahía hasta llegar a la frondosa vegetación en las laderas de las montañas que custodiaban la ensenada.

—Ya sé que estás enfermo, Boyd, pero me haces muy muy feliz.

En el interior del pub oyeron un estruendo y el tintineo del cristal al romperse. El murmullo de la charla se detuvo durante un segundo de aturdido silencio antes de que un grito perforase el aire.

—Esa es Grace —dijo Boyd mientras se levantaba de la silla, pero Lottie ya había entrado en el bar, donde reinaba el caos.

Había un semicírculo de cuerpos sudorosos en un rincón del sofocante pub. Se abrió paso a codazos entre las hileras de mirones. Hecha un ovillo sobre el banco, con las rodillas pegadas al pecho, Grace Boyd lloraba y sollozaba, con el pelo revuelto y los brazos arañados.

—Alejaos de mí, todos —gruñó apretando los dientes.

—Eh, Grace, ¿por qué no vamos fuera? —propuso Lottie mientras se acercaba a la desolada y desgreñada joven.

—Solo le he preguntado dónde vivía —dijo un hombre—. Se le ha ido la olla cuando…

—Déjala en paz —lo interrumpió otro.

Lottie ya había oído bastante. Tenía que rescatar a Grace de aquella confusión y hacerlo con calma.

—Echaos atrás, dejad que respire. Que alguien traiga un vaso de agua. —Miró fijamente a la multitud—. Ahora.

Por fin, el grupo se dispersó, y alguien le puso una pinta llena de agua en la mano. Se sentó junto a Grace.

—Bebe un poco. Te ayudará a tranquilizarte.

Se sorprendió al verla coger el vaso y beber un buen trago sin levantar la vista.

—No hagas caso de lo que dicen. Qué sabrán los hombres del dolor, ¿eh?

Grace comenzó a hipar.

—Despacio. Solo sorbitos. Venga.

—No soy una niña. —Los ojos de la joven refulgieron de rabia.

—¿Quieres ir fuera? Mark está allí. Tal vez puedas contarle qué pasa.

—Él no me entiende, Lottie. Nadie me entiende. Ni siquiera tú. —Grace se limpió la nariz con el dorso de la mano, como una niña.

—Tengo bastante experiencia, ¿por qué no lo intentas?

Grace sacudió la cabeza y le devolvió el vaso.

—Quiero irme a casa. ¿Puedes llevarme?

—Claro. —Lottie le pasó una servilleta de la mesa—. Sécate los ojos y vámonos de aquí.

Grace se puso en pie y se limpió la cara. Arrugó la servilleta y se la guardó en el bolso.

—Me caes bien, Lottie, y me alegro de que estés con mi hermano.

—Eso es muy amable por tu parte, pero escúchame. Estoy aquí para lo que necesites.

—Pero mi madre… La echaré tanto de menos… ¿Lo entiendes?

—Perdí a mi marido, así que sí, lo entiendo mejor de lo que puedas imaginar. Ahora, larguémonos de aquí.

—Me apetece mucho un plato de bacon y repollo. ¿Podrías cocinarme eso?

Lottie gruñó para sus adentros. La pericia culinaria no estaba en su lista de talentos. Grace quería algo que su madre solía preparar. Algo para mantenerla viva en su memoria.

—¿Cuál era el pub favorito de tu madre?

—El Twelve Pins.

—Bien, entonces allí es a donde vamos.

—Eres muy buena, Lottie. —Grace sorbió por la nariz—. Gracias.

El nudo en la garganta de Lottie se hizo más grande. Le resultaba difícil ser tan empática con sus propios hijos, así que ¿cómo es que podía hacer de madre de aquella mujer de treinta y tantos años? Incapaz de encontrar la respuesta, fue hacia Boyd, que estaba junto a la puerta.

—¿Sabes cómo llegar?

—Sí, jefa. —Guiñó un ojo a Grace, y el rostro de la joven se quebró en una sonrisa triste.

—Y luego tengo que volver a Ragmullin —dijo Lottie. Bajó la voz y susurró al oído de Boyd—: Contigo o sin ti.

2

Lunes

La casa de tres dormitorios de los años cincuenta, con un cuadrado de césped demasiado crecido y un camino agrietado que conducía a la puerta principal, era la segunda en una hilera de diez viviendas. Alguien había construido una rampa y una barandilla junto a los dos escalones de la entrada. Hacía dos años que la tía de Jeff, Patsy Cole, había muerto allí, en la cama, a los sesenta años. Pero eso no preocupaba a Faye. No creía en espíritus ni en fantasmas. Estaba feliz. Por fin tenía una casa que podía considerar suya. Una vez la hubieran reformado y decorado, podría escapar de su diminuto apartamento. Se pasó la mano sobre la camisa blanca de algodón y acarició emocionada el bulto todavía invisible que se ocultaba debajo.

La llave giró con facilidad en la cerradura. Empujó la puerta para abrirla y pisó el linóleo gris, que exhibía líneas descoloridas a ambos lados producidas por la silla de ruedas de Patsy. Tendrían que quitarlo, pensó mientras avanzaba hacia el salón.

La chimenea estaba en la pared que tenía enfrente. Los azulejos con motivo de piel de tigre revestían el hogar, y el papel pintado de flores estaba manchado de humo. Jeff ya había llevado gran parte de los muebles al centro de reciclaje, y casi toda la basura había ido a parar al vertedero. Ni siquiera había algo digno de llevar a una tienda solidaria. Los únicos muebles que quedaban en ese cuarto eran un viejo sillón y la harapienta alfombra naranja.

Faye se detuvo junto a la ventana. Volvió a tocarse la barriga y sonrió. Su propia casa. Miró a su alrededor y decidió que lo primero que quitaría sería el papel pintado. Era estridente y estaba desvaído, ennegrecido y roto, y hacía que la habitación pareciera más pequeña de lo que era en realidad. Tenían planeado tirar la pared que separaba el salón de la cocina. Trató de imaginarse una zona abierta, pero allí, de pie, con el susurro de la lámpara de tres bombillas sobre su cabeza, se preguntó si funcionaría. La verdad es que era un espacio muy reducido.

Sacó una rasqueta de un limitado juego de herramientas. En la cocina, llenó una palangana de plástico con agua amarillenta del grifo, y comenzó a humedecer el papel del rincón junto a la ventana. Al principio avanzó con lentitud, temerosa de hacer muescas en el enyesado, pero entonces, sintió una inyección de adrenalina que la obligó a liberar todas las paredes del horrible papel, y en solo una hora había llegado a la chimenea. Tenía los pies rodeados de pedazos de papel húmedo y mohoso que se le pegaban a los vaqueros y a las Converse blancas. No le importaba.

El papel a la izquierda de la chimenea salía con más facilidad que en ninguna otra zona. Tiró de él con los dedos y se despegó en una sola tira. Golpeó la superficie con la rasqueta. Sonaba hueco. Golpeó en el lado derecho. Sólido.

Dio un paso atrás y contempló la pared. El enyesado de las dos secciones tenía un aspecto diferente. Uno era más fresco que el otro. Se preguntó a qué se debería. Entonces, recordó que Jeff le había dicho que antes tenían un fogón en ese cuarto, pero que su tío lo había sacado y había instalado una chimenea antes de construir la cocina de atrás. Pensó que tendrían que librarse de la ampliación: el techo era plano y tenía goteras.

Suspiró pensando en todo el trabajo que tenían por delante. Habían acordado realizar la reforma ellos mismos. «Será más barato», había dicho Jeff, «y no tenemos prisa». Pero ella sí tenía prisa. Quería mudarse antes de que llegara el bebé. Eso les dejaba menos de seis meses. Pensó que, si tiraban esa parte, tendrían una preciosa hornacina. Podría comprar una estantería en IKEA. Quedaría bien con la estufa de leña que ya había elegido. Un cosquilleo de emoción le llenó el pecho.

En la cocina, encontró la caja de herramientas de Jeff, que era más grande. Cogió la maza y volvió al salón. «Ahora o nunca», pensó, y golpeó con el martillo en medio de la pared. Enseguida quedó cubierta de porquería, y una oleada de motas de polvo flotó frente a sus ojos. Debería haberse puesto las gafas protectoras. Dio un paso atrás para admirar su trabajo y suspiró. Solo había hecho un agujerito, pese a que tenía la sensación de llevar horas golpeando.

Tiró de la placa de escayola con las manos para apartarla de la pared. Finalmente, consiguió arrancarla. Un agujero más grande se abrió junto a la vieja chimenea alicatada. Quizá los tíos de Jeff habían dejado allí dentro una cápsula del tiempo, pensó. Eso sería emocionante.

De repente, los pelillos de la nuca se le erizaron bajo la coleta. Tal vez no debía tirar esa pared.

Para librarse de la extraña sensación que la oprimía, volvió a coger la maza y golpeó de nuevo con todas sus fuerzas. El yeso se quebró, se rompió y se derrumbó. Agitó las manos a su alrededor, mientras tosía y farfullaba, intentando aclarar el aire, rezando para que el polvo no dañara al bebé que crecía en su vientre.

Cuando las últimas motas hubieron desaparecido, dio un paso hacia delante y miró con los ojos entrecerrados al interior del espacio oscuro. Un tsunami de terror sacudió su cuerpo, le castañetearon los dientes y unas gotas de sudor frío le bajaron por la columna.

Había algo en el agujero.

Ahogó un grito y saltó hacia atrás cuando la cosa en la pared se estrelló contra el suelo, aterrizando a sus pies. Dos ojos ciegos la miraban.

Entonces, finalmente, chilló.

3

Lottie se despertó con su nieto profundamente dormido a su lado. La noche anterior, cuando había regresado de Galway, el pequeño estaba llorando en los brazos de Katie.

—Estoy hecha polvo, mamá —había dicho Katie, con la voz tan fatigada como los sollozos del pequeño—. No sé qué le pasa.

—Puede que le estén saliendo las muelas. —Lottie dejó el bolso de viaje detrás del sofá y cogió a Louis de los brazos de su hija—. ¿Qué te pasa, hombrecito? ¿Echas de menos a tu abuela?

Como recompensa, obtuvo más lloros desesperados.

—Le he dado una cucharada de jarabe hace media hora —dijo Katie—, pero no ha servido de nada.

—Debes tener paciencia. —Lottie acunó al pequeño en su regazo y lo tranquilizó besándole su suave cabellera—. Vete a la cama, yo me encargaré de él.

—Mañana por la mañana trabajas. No quiero que me eches la culpa si te tiene despierta media noche.

—No te echaré la culpa —le aseguró Lottie.

Ahora estaba despierta, le dolía la cabeza e iba a llegar tarde al trabajo. Salió con cuidado de debajo del cálido edredón y se dio una ducha rápida. Se puso los vaqueros negros y una camiseta blanca de manga larga. Le ahorraría tener que ponerse crema solar si el trabajo la obligaba a estar fuera.

Louis dio unas vueltas, se volvió y siguió durmiendo profundamente con el pulgar en la boca. Tendría que despertar a Katie. Atravesó el descansillo de puntillas, llamó a la puerta y asomó la cabeza. El cabello largo y negro de su hija estaba desparramado por la almohada, que se movía cada vez que respiraba.

—Katie, cariño, tienes que despertarte. —Apoyó los dedos sobre el hombro desnudo de su hija y, con delicadeza, la sacudió.

—¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hora es?

—Pronto, pero llego tarde al trabajo.

—Sabía que me echarías la culpa.

—No he dicho nada de ti. Louis está dormido en mi cama, ve y acuéstate con él. Parece que ha descansado. Creo que simplemente le están saliendo los dientes.

—Vale, vale. —Katie apartó el edredón y fue hacia el dormitorio de Lottie haciendo ruido al caminar.

Al llegar a la puerta de Sean, llamó con más fuerza.

—Sean. Hora de ir a clase.

—Vale, vale —respondió su hijo de dieciséis años, calcando las palabras de Katie de hacía un momento—. Estoy despierto.

Dudó ante la tercera puerta. Chloe, de dieciocho años, había dejado los estudios. Sus intentos de convencerla, sobornarla y las peleas no habían servido de nada, y entre lidiar con la enfermedad de Boyd y el mal humor de Sean, Lottie se había rendido. Chloe trabajaba a jornada completa en el pub Fallon, y parecía irle bien. Pero Lottie era inflexible: cuando llegara septiembre, su hija iba a completar su educación.

Se alejó sin llamar, y bajó por las escaleras a pescar una tostada y comérsela en el coche.

Esperaba que fuera una semana tranquila.

4

El dron era divertidísimo. Pasaba zumbando a tanta velocidad, que a los chicos les costaba seguirlo. Jack Sheridan estaba encantado con las imágenes que aparecían en su móvil, conectado al mando. Eran más nítidas que el mar Mediterráneo en plena época estival. Él sabía mucho de eso porque había ido a Mallorca de vacaciones el año anterior. Sin embargo, su amigo Gavin Robinson solo había ido a Connemara.

—¿De verdad que tu madre cree que estamos usando el dron para un trabajo de clase? —preguntó Gavin.

—Pues claro. Mi madre se cree todo lo que le digo. ¿La tuya no?

—¿Estás de broma? Cada mañana me fríe a preguntas, me siento como un huevo.

Jack rio.

—Mientras no le digas dónde vamos antes del cole, todo irá bien.

Desde el puente sobre las vías del tren, Jack giró la cabeza y miró hacia la ciudad que se extendía a su espalda, en una pendiente. Los chapiteles de la catedral parecían montar guardia, como si protegieran Ragmullin de monstruos malignos. Jack había oído a su padre hablar sobre monstruos malignos, y le habían advertido muchas veces que no hablara con extraños. ¿Qué se creían, que tenía cinco años o algo así? Los monstruos solo eran producto de la imaginación.

El sol se elevaba rápidamente en el cielo, y Jack supo que el día sería tan cálido como el anterior. Se quitó la chaqueta y la metió hecha una bola en la mochila, antes de echársela a la espalda. Luego volvió su atención a las vías que descansaban a sus pies.

—¿Qué hacemos, el canal o las vías del tren? —preguntó.

Gavin ya bajaba por los empinados escalones hacia el lateral del puente.

—Al canal fuimos el otro día. Pensaba que habíamos acordado que hoy iríamos a las vías.

—Sí, pero no quiero que el puñetero cercanías atropelle a Jedi. —Había organizado una competición entre sus amigos para ponerle nombre al dron. Ahora que lo pensaba, no había sido realmente una competición, porque no había premio, y, de todos modos, él mismo había escogido el nombre.

—El primer tren ha pasado hace rato —dijo Gavin—, y el próximo no llega hasta dentro de una hora. Vamos.

Jack bajó los escalones detrás de su amigo. Tenía que admitir que, para tener once años, a veces Gavin hablaba como un adulto. Le ponía de los nervios, y a menudo pensaba en buscarse un nuevo mejor amigo, pero Gavin sabía cosas que él no, como el horario de los trenes, así que era bueno tenerlo cerca.

Se aseguró de que la cámara del dron funcionara, comprobó que la tarjeta SD estuviera en su sitio para grabar, estabilizó el mando y envió a Jedi a recorrer las vías.

—¡No dejes que gire por esa curva! —rugió Gavin—. Detenlo, capullo. Va a desaparecer. No lo encontraremos.

—Estoy mirándolo en la pantalla del móvil, idiota. —Jack adelantó a su amigo, con un ojo puesto en la pantalla y el otro en Jedi, mientras el dron rodeaba una zarza y desaparecía de su vista.

Cuando Gavin lo alcanzó, Jack redujo la velocidad y avanzó unos pasos, asegurándose de dejar medio metro de distancia entre él y las vías, solo por si Gavin se había confundido con el horario. No era probable, pero nunca se sabía lo que podía pasar. No quería que el tren de Ragmullin a Dublín se los llevara por delante y los hiciera picadillo. Puaj.

—¿Qué es eso? —dijo Gavin, señalando la pantalla.

—¿Qué es qué?

—Haz retroceder a Jedi. Que vuelva sobre esa parte de la vía.

Jack miró a Gavin y se fijó en que los ojos de su amigo se movían frenéticamente.

—Me ha parecido ver algo entre dos traviesas —chilló Gavin—. ¿Estás grabando?

—Pues claro. —Jack hizo que el dron volviera sobre sus pasos y estudió la pantalla.

—Sobrevuélalo. Sigue grabando.

—No soy idiota —dijo Jack. Dejó de caminar y observó con atención.

—¿Jack? —A Gavin le temblaba la voz—. ¿Qué es eso que hay en las vías?

Jack no tenía ni idea, pero le recordaba a uno de esos monstruos que se suponía que eran producto de la imaginación.

—Parece un zombi. Como algo a lo que se enfrentaría Spiderman.

—Parece un cadáver sin cabeza —añadió Gavin.

Jack amplió la imagen en la pantalla, mientras el dron sobrevolaba la cosa de la vía, y entonces observó horrorizado a Gavin vomitarse encima del uniforme escolar.

5

Por fin, Faye se calmó lo suficiente como para coger el teléfono y llamar a Jeff. Quince minutos después, estaba a su lado.

—Pensaba que te habían asesinado o algo —dijo mientras la sentaba en el apestoso sillón de su tía.

—No le quites hierro al asunto, Jeff. Esa…, esa cosa me ha aterrorizado. —Se limpió la frente con el pañuelo que Jeff le había puesto en la mano—. ¿Qué es? Dime que no es de verdad.

—Probablemente sea falsa. Alguna broma.

—Pero ha estado escondida detrás del enyesado de la pared desde Dios sabe cuándo. No creo que nadie fuera a poner una calavera falsa ahí, ¿no te parece?

—A mí me parece que alguien lo hizo. —Se sentó en el suelo junto a ella—. De todos modos, ¿por qué tirabas la pared?

—Estaba arrancando el papel y me he fijado en que el enyesado era diferente.

—¿Cómo que diferente? —La voz de Jeff sonaba comedida, pero Faye pensó que había cierta crispación en ella. Intentó tranquilizarse admirando su rostro alargado, con la línea recta de su mandíbula y la suavidad de su mentón. Sus ojos azules la embelesaban en la semipenumbra. Quería que la abrazara fuerte para poder frotarse la nariz contra el suave algodón de su camisa, pero Jeff permaneció sentado en el suelo como un monje, con las largas piernas cruzadas a la altura de los tobillos. Él tenía veintinueve, y ella, a sus veinticinco, estaba perdidamente enamorada de él.

—Esa sección era más reciente. —Señaló el agujero en la pared—. Y cuando la he golpeado con la rasqueta, ha sonado hueco.

—Y has tenido que liarte a martillazos con ella. ¿Por qué?

Faye se encogió de hombros, cansada.

—Lo siento. Pensaba que si había un espacio ahí, podríamos meter una estantería. —Su voz había recuperado un tono normal, aunque todavía le dolía la garganta de gritar—. Una baratita. Ya sé que no te gusta que me gaste el dinero que no tenemos.

—No deberías haberte puesto a demoler la pared. ¿Ha venido alguno de los vecinos a investigar qué era el ruido?

Ella sacudió la cabeza.

—No. Supongo que la mayoría deben de estar en el trabajo.

—Probablemente. —Jeff se levantó y se acercó a examinar el trabajo de demolición. Luego estudió la calavera que yacía en el suelo. Le dio un golpecito con el zapato—. A mí me parece falsa.

—En ese momento, me ha parecido muy real. Es diminuta. Me ha pegado un susto de muerte.

Haciendo gala de su metro ochenta de altura, Jeff comenzó a pasear en círculos.

—¿Necesitas ir al médico?

—¿Por qué lo dices?

—Por el bebé. Has sufrido una conmoción y…

—Jeff, el bebé está bien. Y yo también. —Se preguntó cómo conseguiría librarse de la imagen de la calavera aterrizando a sus pies—. Creo que deberíamos llamar a la policía.

Jeff detuvo su ansioso paseo.

—No, ni hablar. Menudo espectáculo montaríamos —rio antes de cogerle la mano y mirarla a los ojos con seriedad—. Es falsa. Probablemente, sea un resto de un Halloween de hace años. No hay que hacer perder el precioso tiempo de la policía por algo así.

—Pero ¿quién la puso ahí, y por qué? —Faye sintió los dedos de Jeff masajearle la mano cubierta de polvo—. ¿Sabías que había un rincón secreto?

Jeff la soltó y dio un paso atrás, con las manos en las caderas.

—No. Puede que ya estuviera ahí antes de que mis tíos compraran la casa, pero sé que en algún momento quitaron un fogón.

—¿Podrías averiguarlo?

—¿Averiguar qué?

Faye suspiró. Jeff estaba insoportable.

—Averiguar cuándo enyesaron la pared y cuándo pudieron dejar allí la calavera.

—No se lo puedo preguntar a nadie. Mis padres y el tío Noel murieron hace años, y la tía Patsy también está muerta.

—Tiene que haber alguien más.

—Yo soy el único que queda, y tienes que dejar de pensar en esa calavera. Voy a tirarla a la basura. Olvidémonos de todo esto. Vámonos a la ciudad a tomar un capuchino y un cruasán calentito.

Faye se puso en pie de un salto y exclamó:

—¿Cómo puedes pensar en comida cuando esa cosa que está tirada en nuestro salón podría ser la cabeza de alguien?

No había pretendido levantar la voz, pero todas las células de su cuerpo le decían a gritos que esto era algo malo y que debían tomárselo en serio. El polvo se le metió en la garganta y comenzó a toser. Los ojos se le llenaron de lágrimas y trastabilló. Jeff la agarró del brazo con fuerza, y ella se tambaleó contra él.

—Qué melodramática eres, Faye. Mírame. Te estoy diciendo que nos olvidemos del tema. Hablo en serio.

Inmóvil, apoyada contra la pared para mantener el equilibrio, la joven observó cómo Jeff recogía la pequeña calavera.

—¿Tenemos bolsas de basura en alguna parte? —Giró la calavera en la mano y metió los dedos en las cuencas de los ojos.

—No creo que…

—Ah, joder, Faye, ya basta. —Jeff respiró hondo y la miró—. Lo siento, siento haberte hablado así. Es horrible…, a mí también me ha afectado. Quédate aquí. Yo me encargo de buscar las bolsas de basura.

Salió del cuarto con la calavera todavía en la mano, y Faye lo oyó abrir cajones en la pequeña cocina. Miró por la ventana para ver cómo el mundo seguía con su apresurada rutina. Los coches circulaban por la calle. Dos adolescentes se reían a carcajadas mientras se perseguían por la acera. Probablemente, estuvieran haciendo novillos, pensó. Un pájaro se posó en el cerezo del jardincito delantero. Lo observó muy concentrada, mientras el ave movía la cabeza. Lo que fuera con tal de no pensar en el cráneo sin ojos que había rodado a sus pies.

En ese preciso instante, lo sintió por primera vez. Un aleteo, como una mariposa atrapada revoloteando en su barriga. Un ser diminuto creado por ella y por Jeff.

Pero, por alguna razón, no le produjo alegría.

6

El detective Larry Kirby aparcó el coche de policía camuflado en el arcén junto al puente. Siempre había pensado que era un nombre muy poco apropiado, porque todos los niños y chorizos de la ciudad reconocían un coche camuflado a un kilómetro de distancia.

Los agentes uniformados habían establecido un sentido único de circulación, e indicaban a los conductores furiosos que volvieran a bajar por la estrecha colina. Se habían detenido todos los trenes, lo que había provocado el caos en la estación, y habían tenido que contratar autobuses para transportar a los pasajeros. Kirby se colocó un puro apagado en la comisura de la boca, salió del coche y esperó a la detective Maria Lynch. Debía admitir que tenía un aspecto saludable y parecía muy en forma después de la baja de maternidad.

—¿Y el diablillo duerme toda la noche? —preguntó el detective mientras mordisqueaba el extremo del puro.

—Se porta mucho mejor que los otros dos. Huelga decir que Ben está encantado, porque no tendremos que compartir la juerga nocturna de salir de la cama con el biberón.

—Bien, bien —comentó Kirby, buscando el mechero en el bolsillo. No sabía nada de bebés ni de juergas nocturnas. A menos que se tratara de juergas alcohólicas, claro. No tenía hijos, y no parecía que fuera a tenerlos, considerando que estaba divorciado y que habían asesinado a su novia había sido asesinada en acto de servicio. El marido de Lynch, Ben, podía quedarse con sus hijos.

Por fin consiguió encender el puro, mientras Lynch intercambiaba unas palabras con uno de los agentes.

—Apaga eso, Kirby —dijo ella—. Todavía nos queda un paseo después de bajar a la orilla. Debería haberme puesto los pantalones. —La detective comenzó a bajar las escaleras ubicadas en el lateral del puente.

Los dos muchachos que habían hecho el nefasto descubrimiento estaban en medio de un grupo de uniformados.

—Primero deberíamos hablar con los chavales —sugirió Kirby.

—Ya se están encargando de ellos. Tengo los detalles. Vamos, holgazán.

Si esas palabras las hubiera dicho cualquier otra persona, se las habría tomado como un insulto, pero había trabajado mucho tiempo con Lynch, así que rio para sus adentros y comenzó a seguirla. Tal vez las cosas podrían volver a la normalidad, ahora que la agente había vuelto al trabajo. Y esperaba que Sam McKeown se largara de vuelta a Athlone. McKeown había sido una buena incorporación al equipo como sustituto Lynch, pero tenía la costumbre de sacar de quicio a Kirby sin motivo.

—¿Está muy lejos? —le gritó a Lynch mientras esta avanzaba por el borde cubierto de césped junto a las vías del tren.

—Solo es un kilómetro. —El viento cálido de la mañana le hizo llegar la voz de su compañera.

—¿Solo? —masculló Kirby. Encontró un pañuelo mugriento en el bolsillo y se secó el sudor que le goteaba por los pliegues de la piel del cuello.

Al doblar la siguiente esquina, aparecieron los forenses vestidos con sus trajes blancos. Kirby correteó tras Lynch. La detective ya casi había terminado de ponerse el traje cuando él se unió al grupo de gente apiñada. Cogió un traje, pero antes de intentar ponérselo, se vio obligado a doblarse y colocar las manos en las rodillas.

—¿Estás bien? —dijo Lynch.

—Solo necesito recuperar el aliento.

—Tal vez deberías apuntarte al gimnasio.

—No tengo energía para eso. —Levantó la cabeza y observó a su compañera. Lynch había perdido casi todo el peso que había ganado durante el embarazo, y tenía la cara más delgada de lo que recordaba. Se llevó un dedo a sus fofos carrillos y pensó que tal vez la detective tuviera razón.

—Ponte el traje y date prisa, por Dios —dijo esta.

Se embutió en el estrecho traje forense, y se puso el gorro, los patucos y los guantes. Olió lo que les esperaba incluso antes de entrar en la cálida tienda. Se subió la mascarilla para cubrirse la nariz, pero, aun así, le dieron arcadas.

—No es un espectáculo agradable —comentó Jim McGlynn, jefe del equipo forense. Kirby sabía que al hombre le gustaba picarse con la jefa, la inspectora Lottie Parker, aunque ni ella ni McGlynn lo admitirían jamás.

—Oh, Dios mío —exclamó Lynch, y su frente palideció bajo el corto mechón de pelo rubio que se le había escapado de la capucha.

—Joder, Jim, ¿qué es eso? —Kirby se quedó en la entrada de la tienda. Se sentía mareado. ¿Sería por el calor o por el puro? Tal vez el gimnasio no fuera tan mala idea. No, ni hablar. No podía permitírselo.

—¿Quieres darme un momento? —McGlynn sonaba irritado.

Una vez hubo recuperado el equilibrio, Kirby espió por encima del hombro de Lynch para ver mejor. Había un cuerpo, mejor dicho, parte de un cuerpo, encajado entre dos traviesas. Un torso descabezado. Le habían cortado las piernas a la altura de las caderas, y los brazos a la de los hombros. Era difícil determinar el sexo. Y era muy muy pequeño. La piel estaba putrefacta y rezumaba en algunos sitios, y en otros parecía estar…

Se rascó la cabeza.

—¿Estaba congelado?

—Sí. Por el aspecto que tiene, lleva unas cuantas horas descongelándose. Puede que lo hayan congelado poco después de morir, así que tal vez tengamos suerte.

—¿Suerte? —Kirby se moría de ganas de salir de aquella tienda del demonio.

—Sí, detective Kirby. Congelar un cuerpo poco después de la hora de la muerte preserva el ADN y fibras. Puede que consigamos muestras para analizar, y, posiblemente, nos indique la causa del fallecimiento.

—Bien, bien —dijo Kirby—. ¿Y la hora de la muerte?

—No sabremos nada hasta que la patóloga forense haga su trabajo. ¿Dónde está? —McGlynn le lanzó una mirada acusadora.

—Comprobaré si está de camino. ¿Crees que el torso es de una mujer?

—Por el momento, sí.

—¿Cuándo crees que la asesinaron?

—Mi apellido no es Dios, así que ni idea. ¿Me dejas seguir trabajando o qué?

Kirby aprovechó la oportunidad para escapar al aire fresco, y Lynch lo siguió rápidamente. Tenía la cara verde cuando se quitó la mascarilla. Se puso a hablar con un agente uniformado en la entrada de la tienda mientras se despojaba del traje y lo metía en una bolsa de pruebas marrón. Kirby se acercó a ella.

—¿Te encuentras bien? —preguntó.

—Sí —contestó su compañera con brusquedad—. Jane Dore debería llegar en una hora. —Se soltó le pelo y lo sacudió, como si quisiera evitar que su cabello quedase impregnado del hedor que inundaba el lugar—. ¿Qué diantre es eso de ahí dentro, Kirby?

—No estoy seguro, pero diría que es el cuerpo de una niña.

7

Lottie, de pie frente a su nueva comisaria, no se sentía muy contenta. Ella misma había sido candidata para el ascenso después de que el comisario Corrigan se retirase oficialmente por motivos de salud. La última vez la habían pasado por alto en favor de David McMahon, que había ocupado el puesto de manera temporal, pero en esta ocasión, ni siquiera se había molestado en presentar su candidatura. McMahon había armado una gorda, y después de que lo suspendieran, pasaba el tiempo pateando guijarros en la playa de Dollymount mientras Asuntos Internos sacaba a la luz sus trapos sucios. Por lo que Lottie había oído, tenían suficiente como para llenar dos lavadoras. El karma, pensó. Con todo, seguía cobrando el sueldo, a la espera de la vista de su caso.

Hasta el momento no había tenido mucho contacto con Deborah Farrell, que había ido escalando puestos rápidamente. Lottie se alegraba de que una mujer hubiera conseguido el puesto, pero no estaba segura de querer estar a las órdenes de esta en concreto. No se hablaba mucho de ella, así que su información dependía de las fuentes oficiales, que no abrían el pico.

Deborah Farrell había llegado a Ragmullin hacía dos meses con un expediente intachable. Ambas tenían cuarenta y cinco años, pero Lottie le sacaba unos buenos ocho centímetros. Al menos era algo, se decía a sí misma. Aunque no es que fuera a servirle de mucho durante una entrevista en la que debía estar sentada. Los ojos de Farrell eran de color gris oscuro, y el pelo, de un marrón insípido, lo llevaba recogido en un apretado moño en la base de la nuca. No había ni un mechón suelto. Ni siquiera su cabello toleraba la insubordinación. Pero la camisa blanca del uniforme necesitaba un buen planchado, una de las charreteras del hombro se le había soltado y la corbata descansaba sobre el escritorio, hecha un nudo.

La comisaria se pasó un dedo despojado de anillos por el cuello abierto de la camisa.

—Inspectora Parker. —Era una afirmación, no una pregunta.

—Esa soy yo, comisaria Farrell. —Lottie se irguió en la silla.

—Podemos dejar las formalidades. ¿Te importa si te llamo Lottie?

—En absoluto.

—Al otro lado de esa puerta soy la comisaria Farrell, pero entre nosotras, soy Deborah.

—Por mí, de acuerdo. —Lottie no tenía ni idea de cómo acabaría todo eso, y confundida por el tono acogedor de la comisaria, no sabía si sentirse aliviada o preocuparse.

—El sargento Boyd está de baja por enfermedad, pero tengo aquí una solicitud de reincorporación a tiempo parcial.

—¿De verdad? —Lottie se inclinó hacia delante. Primera noticia.

—Me gustaría saber tu opinión al respecto. Tengo entendido que Boyd y tú sois… íntimos.

Lottie sintió el calor que le afloraba bajo la piel, y no pudo evitar el rubor. ¿Cómo podía gestionar la situación? Supuso que lo mejor sería contar la verdad.

—Estamos prometidos, comisa… Deborah. —Dios, qué raro resultaba dirigirse a su jefa con esa informalidad—. No llevo el anillo. No me parece apropiado, ¿sabes? Porque soy viuda y todo eso. —¿Por qué se estaba excusando?—. A Boyd le diagnosticaron una leucemia el diciembre pasado. El tratamiento le ha afectado bastante, pero los últimos resultados muestran una mejoría.

—¿Qué quieres decir con eso? —Farrell se pasó una mano por la barbilla, en un gesto casi masculino.

—Ha respondido bien al tratamiento. Según su oncólogo, es lo mejor que podían esperar en esta etapa.

—He oído que su madre ha muerto hace poco. —Farrell inclinó la cabeza hacia Lottie, bajó la mano de la barbilla y colocó ambos codos sobre el escritorio.

—Sí —confirmó Lottie—. La enterraron ayer.

—¿Cómo le ha afectado?

Lottie reflexionó sobre la pregunta mientras se toqueteaba los puños de la camiseta desaliñada. La voz de Farrell era suave y tranquilizadora. Un tono estupendo para obtener información, tanto de testigos como de sospechosos. ¿En cuál de las dos categorías entraba Lottie? ¿Y por qué estaba allí, respondiendo preguntas sobre Boyd? Farrell podría haberlo hecho venir e interrogarlo, si le parecía necesario.

—Sinceramente, está bien. —La inspectora se revolvió en su asiento, inquieta.

—¿Crees que está en condiciones de volver al trabajo? —insistió Farrell.

«Maldita sea», pensó Lottie. Ahora la estaba poniendo en una posición incómoda. Boyd había mencionado de pasada que había consultado con su especialista si podía reincorporarse a tiempo parcial, pero la verdad era que no le había prestado atención. Pensaba que sería bueno para su estado mental y emocional hacer de nuevo algo significativo, pero ¿estaba físicamente capacitado? ¿Cómo afectaría al equipo? Maria Lynch había regresado después de la baja de maternidad, y a Sam McKeown todavía no lo habían reasignado a Athlone. No quería perturbar el equilibrio. Pero, por otra parte, no soportaba ver sufrir a Boyd. La quimioterapia había producido algunos efectos secundarios. ¿Cómo podía ser diplomática?

—Creo que esa pregunta debería ser para sus médicos —dijo al fin, haciendo un agujero en la fina manga de algodón. Los ojos de Farrell eran como dos balas a punto de alcanzarla.

—Hm. Me interesaba la opinión de alguien cercano, pero ya veo que no quieres comentar el asunto por tu implicación emocional. Lo comprendo, y…

—No, no es eso, de verdad —se apresuró a decir Lottie—. Lo cierto es que quiero dejar los asuntos personales a un lado y mirarlo de manera profesional.

—Empiezo a dudarlo. —La actitud amistosa de Farrell desapareció, y su boca se comprimió y formó una línea recta.

—¿Disculpa? —dijo Lottie.

—No creo que esto vaya a funcionar.

—¿Qué es lo que no va a funcionar? —Ahora estaba perdida, con las manos sobre el escritorio, casi rogando, porque sabía exactamente lo que iba a salir de los labios de Farrell a continuación.

—El sargento Boyd y tú trabajando juntos. Estoy intentando darte una salida, pero no lo pillas.

Lottie sacudió la cabeza. ¿Se había perdido algo de la conversación?

—No estoy segura de entenderla, comisaria —dijo, dejando de lado esa chorrada de Deborah.

—Pensaba que eras más inteligente. Me decepcionas.

—Será mejor que me explique qué quiere decir —replicó Lottie, desafiante.

Farrell cogió la corbata del escritorio y se la colocó en el cuello de la camisa. Sus dedos hábiles tardaron exactamente cuatro segundos en anudarla en su sitio, encogiendo con eficacia el cuello.

—Puedes decirme que Boyd no está listo para volver al trabajo, ni siquiera a tiempo parcial; si no, o él o tú tendréis que cambiar de distrito. En este trabajo no hay lugar para las emociones. ¿Y bien?

Lottie se puso en pie, resistiendo la tentación de decirle a Farrell que tenía la charretera desabrochada, y deslizó la silla bajo el escritorio. No pensaba caer en la trampa.

—Creo que eso es algo que debe decidir usted. —Apoyó las manos sobre el respaldo acolchado, para intentar aquietar sus dedos temblorosos, y añadió—: ¿Algo más?

—Eso es todo.

La inspectora escapó por la puerta y se apoyó contra la pared. Cerró los ojos y esperó a que su respiración se normalizara.

—¿Estás bien, jefa? —Kirby se acercó hacia ella con sus andares de pato.

—¿Qué haces aquí? —preguntó Lottie.

—La comisaria ha pedido el informe sobre el cuerpo del dron.

—¿Qué es el cuerpo del dron?

—Mierda, lo siento. Había olvidado que no sabías nada del tema. ¿Te pongo al día antes de hablar con…? —Señaló la puerta con la cabeza.

Lottie lo agarró del codo con fuerza y lo arrastró por el pasillo.

—Sí, más te vale que me pongas al día.

8

La primera tarea autoimpuesta del día para Kevin O’Keeffe era retirar los materiales reciclables y la basura del lavadero, y llevarlos a los contenedores de fuera. Se puso manos a la obra con ganas.

Con unos guantes desechables puestos, levantó la tapa de la primera papelera y sacó la bolsa de plástico transparente. Golpeó el costado con suavidad para hacerla girar en la mano mientras observaba lo que había en el interior. Todo correcto. Restos de comida envueltos de cualquier manera en papel de periódico. La compañía de gestión de residuos todavía tenía que proporcionarles cubos marrones para los restos orgánicos, y por mucho que le doliera hacerlo, salió por la puerta de atrás y depositó la bolsa en el contenedor negro de basura. Cuando levantó la tapa, un olor a lejía emanó de su interior. Mantenía los contenedores impolutos, limpiándolos por dentro y por fuera con una manguera después de cada recogida.

A continuación, abrió el pequeño cubo de reciclaje de dentro de la casa. Estaba vacío. Qué extraño. Sin duda, debería haber cartones, envases de comida y envoltorios de plástico de las bandejas de verduras. ¿Qué andaría tramando Marianne?

De nuevo bajo el sol de la mañana, abrió la tapa del contenedor azul y percibió una vez más el aroma de la lejía. Allí estaba la bolsa que había esperado encontrar en la casa. Mientras la volvía a llevar al interior, se fijó en que algo goteaba y dejaba un rastro de líquido marrón a su paso. Volcó la bolsa y desparramó el contenido sobre el suelo de la cocina. Entre los papeles triturados y las cajas aplastadas, encontró el elemento conflictivo: una lata de Coca-Cola mal vaciada, aunque, para ser justos, sí que la habían aplastado.

—¡Marianne! —aulló.

—Aquí. —La voz venía del salón, donde la mujer se había montado un pequeño despacho.

—¿Qué significa esto? —Kevin sostuvo la lata en alto.

Marianne lo miró por encima del hombro, sentada frente a su escritorio. El sol entraba por la ventana e iluminaba su pelo castaño. Parecía más brillante de lo normal. Kevin se preguntó si se lo habría teñido sin pedirle permiso.

—No tengo ni idea de qué hablas. —Lo miró con su media sonrisa, esa que siempre le hacía dudar de si se burlaba de él o lo admiraba.

El hombre estampó la lata sobre el artículo en el que Marianne estaba trabajando, giró la silla hasta quedar detrás de ella y le colocó una mano enguantada en la base de la nuca. Apenas la rozaba, pero sintió cómo ella se apartaba y agachaba la cabeza, para quedar fuera de su alcance. Le pellizcó la piel con más fuerza y le tiró de los pelillos del cuello.

—Yo me encargo del reciclaje, no tú, y este es el motivo. —Dio un golpecito a la lata que goteaba.

—Kevin, no seas ridículo. La bolsa estaba llena, así que la he sacado fuera.

Él sintió el calor subirle por el cuello y abrasarle las orejas, como si se hubiera quemado con el sol. Apretó los puños. Le sudaba la piel bajo los guantes sintéticos. La voz de Marianne le crispaba los nervios. Sonaba como un piano desafinado. Aguda. Antinatural. Estridente.

—¿Hay algo ahí dentro que quieras ocultarme? —preguntó—. ¿Algo que estés escribiendo que no quieres que vea? ¿Por eso lo trituras todo?

—Por supuesto que no. Estás siendo irracional.

Kevin conocía muy bien las señales. Marianne pretendía mangonearlo, pero se estaba acobardando. Sonrió con suficiencia y le apretó el cuello más fuerte. Desde la base, deslizó sus dedos entre el pelo de Marianne y le giró la cabeza, obligándola a mirarlo.

—Ya sabes que nunca soy irracional, cariño.

—Por favor, Kevin. Me haces daño.

Él sonrió. Sabía que no le hacía daño, pero si quisiera, podría.