Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Costa Rica

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

Son 12 cuentos fantásticos donde se mezclan el bien y el mal. Entre ellos está el de una chispa desobediente, el de un rey que coleccionaba cosas raras, el de un árbol misterioso, otro sobre las princesas Samara y Nosara. ¿Cómo ahuyentar el miedo a las tormentas? Hay un cuento sobre un enano llamado Alcornoque y las aventuras de una peseta cuando las había en nuestro país. La magia del enanito Panqueque y sobre la arañita buceadora que vive en las pozas. ¿Quién será María Pía? La Piedra de Aserrí con bruja buena y una bolsa mágica para los niños curiosos. Después de cada cuento hay un poema. Los cuentos de mi alcancía es la primera obra que escribió Lara Ríos, publicada originalmente en setiembre de 1979.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 69

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

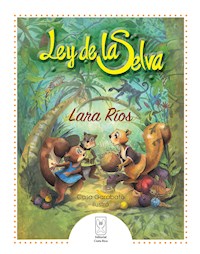

Lara Ríos

Los cuentos de mi alcancía

Ilustró

Césaly Cortés

Chispita

El Fuego y la Llama se casaron y tuvieron muchas hijas a quienes llamaron Chispitas. Un día, la menor de ellas, que era muy inquieta, decidió ir a conocer el mundo. Salió a hurtadillas de su casa y se dirigió al pueblo vecino.

Voló sobre el río, bailó con las flores y jugó feliz con las mariposas. Poco a poco, el sol se fue escondiendo entre sus sábanas rojas, dispuesto a dormir y llegó la noche con su vestido negro y su manto de neblina. Sentado a la orilla de un camino, se encontró con un anciano que tiritaba de frío.

—¡Cuánto diera por estar en mi casa calientico! Pero estas piernas viejas ya no pueden caminar más, y mi casa está muy lejos. Pasaré aquí la noche y que el buen Dios me ampare –dijo tristemente.

Chispita oyó sus quejas, se acercó despacio y se sentó a su lado. Entonces el anciano frotándose las manos dijo:

—¡Qué agradable calorcito siento!

Chispita aspiró bastante aire y creció aún más; sentía un gozo enorme al ayudar al anciano. Así paso toda la noche, hasta que el buen hombre, terminó por quedarse dormido. Al amanecer, Chispita resolvió seguir su camino.

Era muy temprano, en la mañana, y al pasar por una humilde choza, oyó el llanto de un niño y la voz acongojada de su madre que le decía:

—Tendrás que tomar leche fría, hijo mío, pues el dinero no alcanzó para comprar leña.

De un salto, Chispita, entró por la ventana. Aspiró bastante aire, creció de nuevo, y abrazó la botella de leche con todas sus fuerzas. Permaneció así un rato y luego salió rápidamente por la ventana.

¡Orgullosa oyó a la madre dar gracias al Cielo por aquel milagro! ¡La leche de su hijo estaba caliente! Chispita se sintió muy importante, pero tenía que ir con mucho cuidado. Si tocaba algún objeto apto para arder, no tardaría mucho en alzar llama. Por lo tanto, siempre andaba volando y a menudo descansaba en un sitio seguro. El mismo cuidado debía tener de no acercarse al agua, pues un paso en falso y tendría que pagar con su vida.

Un día, sintiéndose cansada, se acercó a un granero que estaba lleno de maíz. Quería sentarse a descansar sobre una piedra que había cerca, y sin querer, rozó una pajita que se hallaba en el suelo.

Esta se prendió y contagió con su llama a otras pajitas. Se presentó, inmediatamente, el padre de Chispita en medio de un gran chisporroteo, y con su vozarrón le dijo:

—Con tu imprudencia, provocaste este incendio que consumirá el hermoso granero. Eres desobediente; no solo escapaste de casa, sino que desoíste mis consejos.

—Tienes razón, padre, exclamó entre sollozos –y avergonzada y triste, como pudo se desprendió de la llamarada y se fue a llorar sobre una roca.

Corrieron los vecinos al ver el incendio, cuyas lenguas de fuego lamían el aire, se elevaban hasta el cielo y teñían de rojo los alrededores.

La gente rodeó al muchacho, cuyo cuerpo estaba lleno de tizne. Había tratado de apagar el incendio pero todo había sido en vano.

Chispita se dio cuenta de que el joven era dueño del granero. Muy triste y acongojada pensó:

“Tengo que encontrar la manera de reparar este daño que he causado”. Se escondió bajo la piedra a esperar que el muchacho se quedara solo.

Entonces, en el silencio de la noche, pudo oír una vocecilla que salía entre los escombros. Una de sus hermanas, chisporroteando alegremente la llamaba:

—¡Chispita, aquí hay algo que puede interesarte! Mira debajo de estas cenizas.

Chispita se acercó y gritó:

—¡Es una argolla! ¿Qué habrá debajo? Voy a pedir ayuda.

Voló rápidamente hacia el lugar donde se hallaba el joven dueño del granero y comenzó a bailar a su alrededor, para llamar su atención.

—Todavía el fuego no se ha apagado del todo –anunció el muchacho–. Quedan aún chispas. Veré de dónde vienen.

Chispita, en su desesperado afán, brincaba y brincaba sobre la argolla, hasta que atrajo su mirada.

“Aquí hay algo raro”, pensó el muchacho. ¿Qué podrá ser esto?”. Y sin pensarlo dos veces, tiró de la argolla con fuerzas, quedando al descubierto un hueco que guardaba una pequeña vasija de barro. Su sorpresa fue enorme, al descubrir que estaba llena de monedas de oro, muy antiguas. Loco de contento, metió sus manos temblorosas dentro de la vasija a la vez que decía:

—¡Con este dinero abriré una herrería y volveré de nuevo a trabajar! ¡Este es un premio que no merezco! ¡Qué suerte!

Chispita se henchía, cada minuto que pasaba, sin necesidad de tomar aire, y se sintió noble y buena.

—¡Una herrería! Ahora sí que podré ayudarlo, gritó feliz.

En efecto, el muchacho hizo lo que había pensado y al poco tiempo construyó una herrería, en el lugar donde había estado el granero. Sonaba el martillo alegremente sobre el yunque, y las chispas volaban al compás.

¿Y a que no adivinan lo que hizo Chispita?: se fue a vivir para siempre con el herrero y en esa herrería el fuego no se apagó jamás.

Chispas vienen, chispas vuelan,

chispas vienen y se van.

Bailan todas sobre el yunque,

chispas vienen y se van.

Los caballos de mi cuadra,

chispas vienen y se van.

Tienen sus zapatos nuevos,

ahora vienen, ya se van.

La Princesa Clara Eugenia

Hubo una vez un Rey muy poderoso al que le gustaba coleccionar las cosas más raras del mundo: la receta de las abejas para hacer miel, una lechuga que borraba las arrugas de la piel si se comía una vez por semana, la guitarra que quitaba el mal humor a la gente con solo tocar una canción, la piedra de donde siempre brotaba agua fresca y cristalina, y muchísimas cosas más.

Grandes peligros que afrontaron los habitantes de aquel país, para satisfacer los deseos de su Rey. Sin embargo, había algo que entusiasmaba a la gente en esas aventuras peligrosas, y era que él siempre ofrecía una espléndida recompensa. Además, el pueblo participaba en todas sus raras novedades. Por ejemplo: las amas de casa sabían preparar miel de abeja, dorada y deliciosa; siempre tenían la lechuga quita-arrugas sembrada en sus huertos; un músico sentado en la plaza tocaba la guitarra mágica, para que se aplacara el que estuviera furioso. Y no tengo necesidad de decirles que en aquel país nunca faltó el agua.

Una noche de verano, el Rey salió a pasearse por sus jardines en compañía de su hija, la princesa Clara Eugenia. Una luna espléndida dejaba un beso de plata en cada flor y saludaba a los árboles con un abrazo de luz.

El Rey, emocionado, expresó:

—Debo poseer la claridad de la luna para alumbrar las noches de mi reino y así no necesitaré la luz eléctrica.

—Padre, dijo la princesa, ¿no ves que la luna es generosa y siempre nos da su luz?

—No siempre, dijo el Rey. La luna es caprichosa y a veces esconde su hermosa claridad. ¿Qué me dices cuando hay solo un cachito? ¡Qué desperdicio de luz!

Al día siguiente se publicó la noticia de que el Rey quería la luz de la luna. Como recompensa habría diez sacos llenos de monedas y billetes. Pero, la princesa Clara Eugenia no quedó tranquila. Sufría al pensar en los riesgos que afrontarían los voluntarios.

Esa noche tomó una resolución: ella misma conseguiría la luz de la luna. Cambió su vestido por ropa humilde y salió del palacio sin que nadie lo notará. Caminó durante toda la noche, en dirección a la montaña más alta. Sentía frío y también un poco de miedo al andar sola por aquellos lugares, en donde las sombras de los árboles dibujaban sombras extrañas.

Al amanecer encontró una cabaña, escondida en un tupido bosque de pinos. Llamó a la puerta y dos amables ancianas salieron a recibirla. Le ofrecieron posada, y la princesa, agradecida, para reponer así sus fuerzas, aceptó con gusto quedarse hasta el día siguiente. A media noche oyó ruido de voces. Se levantó cautelosamente y miró por el ojo de la cerradura. En la sala, las ancianas conversaban muy animadas y a su lado, las Siete Cabritas pacientemente esperaban.

“¡Qué cosa tan rara tienen esos animalitos!”, pensó Clara Eugenia, “sus ojos brillan como luceros”.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)