Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Pepitas ed.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: El Kilómetro Nueve

- Sprache: Spanisch

Viberti, director de un periódico de provincias durante la Transición, intenta esclarecer una serie de suicidios, que él considera en realidad asesinatos por otros medios. Y a la vez que trata de aclararlos —e indaga sobre otros turbios asuntos— retrata de manera magistral una profesión vivida al límite, unas gentes asilvestradas y un país un tanto salvaje del que hoy apenas queda alguna huella. Dice su autor que Los seres queridos más que una novela negra es una novela gris, tan gris como aquella —no tan lejana— época de tránsito al tecnicolor. Con Los seres queridos llega de la mano de Jorge Alacid una nueva y poderosa voz a la novela negra en español que hará las delicias de los aficionados al género y para el que ganará, sin duda, nuevos adeptos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 690

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

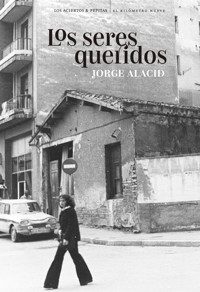

Los seres queridos

Pepitas de calabaza s. l.

Apartado de correos n.° 40

26080 Logroño (La Rioja, Spain)

www.pepitas.net

© Jorge Alacid

© De la presente edición: Pepitas ed.

ISBN: 978-84-19689-10-8

Producción del ePub: booqlab

Primera edición, enero de 2023

JORGE ALACID

Los seres queridos

Para Concha

1. Los seres queridos

VIBERTI

Hijo único de madre soltera, que entregó el bebé a sus padres para seguir huyendo recién salida del paritorio, criado por sus abuelos en un pueblo perdido de la Meseta del que él también salió huyendo para estudiar becado por el cacique de la comarca bajo la promesa de que jamás volvería sobre sus pasos. Antiguo seminarista, trasnochador, indolente, dueño de una cara que con dificultades se correspondía con su edad, ojeroso desde que tenía memoria, con rastros de viruela mal curada en los dos carrillos, adicto a fumar aunque no le apeteciera, propenso al alcohol y carente de amigos verdaderos. Licenciado en el servicio militar, botones de hotel, camarero, aprendiz de imprenta, viajante de libros, vendedor de sellos, tendero en el Rastro, recepcionista en un balneario, meritorio en una editorial, en un recodo del camino Viberti tropezó con el periodismo y ya no se apartó nunca de ese triste porvenir, que le apartaba del lado salvaje de la vida, regularizaba su estado de ánimo y le garantizaba una cierta rutina que le asqueaba tanto como le atraía. Envuelto en una nube de nicotina que precedía sus pasos, siempre a falta de un afeitado, el periodista Viberti desayunaba todos los días en el bar Paraíso, donde también solía acabar la noche. Una costumbre, la de desayunar, que adquirió más o menos cuando entró Honorio de jefe de talleres en el periódico y que ambos cumplían metódicamente desde entonces, imposible precisar la fecha con exactitud porque ni siquiera Honorio la recordaba. Un rito que surgió espontáneo, al que ninguno de los dos aludió nunca expresamente. Tampoco ninguno le dio importancia. Viberti sabía que cada mañana, a eso de las ocho, encontraría a Honorio en una esquina de la barra desayunando un carajillo doble de anís con su ración de churros, que irían espolvoreando destellos de azúcar sobre el ejemplar que se había traído fresquito de la rotativa, tiznado por las mansas leyes de las artes gráficas: los primeros periódicos salen del taller todavía ennegrecidos, pero Honorio y Viberti los preferían así, porque les recordaba que su oficio, el de ambos (uno en la redacción, otro en la sala de máquinas), era en esencia artesanal y así debería seguir siéndolo ahora que un formidable huracán acechaba, golpeando cada día contra la puerta del despacho donde se alojaba el mánager. Les gustaba mancharse las manos. Viberti había decidido ignorar el ulular del amenazante porvenir, para lo cual se ayudaba de una serie muy caprichosa de supersticiones; entre ellas, que cada mañana debía ser gemela de la anterior. Y que debía empezarla desayunando en silencio su café americano con Honorio, quien a esa misma hora desmenuzaba el periódico como un entomólogo, buscando líneas viudas, esa expresión que hechizaba a Viberti, erratas en la portada o cualquier otra calamidad, anatema de los linotipistas. Eran como hermanos y los hermanos ya se sabe que no necesitan hablarse para quererse. O al menos para respetarse. Viberti consumía su taza ardiendo y se pedía luego una copa de cazalla. El primer trallazo del día. Luego vendrían muchos más.

A esa hora, la fantasmal ciudad medio amanecía. Un grupo de lumis de guardia recapitulaban la noche en los veladores bajo la tele aparatosísima, la primera que tuvo un bar en toda la ciudad. Un mamotreto mayúsculo que solo se animaba cuando había tarde de toros. Igual que hace mil años, como si nada hubiera cambiado a su alrededor. Así convivía Deusto, el dueño del Paraíso, con la realidad, ignorándola. Resignado a que la única novedad capital que detectara sin esfuerzo residiera en que las chicas cada vez fuesen menos jóvenes, nada lozanas. Presentaban en toda su crudeza los estragos de la edad y de la mala vida que disimulaban con exceso de pintura, pintura de guerra, y se animaban entre ellas confesando sus mutuas penas (el dinero, los hijos, la celulitis), según los mismos hábitos que quienes las precedieron alquilando las habitaciones situadas sobre el bar, con vistas a la calle. Dotadas de minúsculos balconcillos desde donde con el buen tiempo coreaban su oferta a los paseantes, para grave escándalo de quienes se escandalizaban por cualquier cosa y todavía hoy se seguían escandalizando. Ellas representaban su papel y lo sabían. Sentían que se debían a su público y por ese vago sentido de la profesionalidad se insinuaban cada mañana sin ninguna gana a Honorio cuando le veían entrar y también a Viberti cuando llegaba recién pasadas las ocho. Un puro trámite, un breve teatrillo entre risas procaces al que ninguno de ellos respondía. Como mucho, invitaban a desayunar a quien vieran más desfallecida o más necesitada de una urgente mano de cariño. Y los dos volvían a lo suyo. A consumir en silencio sus brebajes y a pensar en lo de siempre. El periódico de mañana. Que a esa hora era ya el de hoy.

Aunque hay algunos días que no son días cualquiera.

—Tu último periódico, Honorio. ¿A qué te vas a dedicar a partir de ahora?

—A aburrirme.

Honorio hablaba en un tono de voz casi inaudible. Un tono bajo y carente de musicalidad, atonal. Una voz ensimismada que casaba bien con su carácter meditabundo, su aspecto de orfebre. Honorio, como muchos de su estirpe que se adiestraron consumiendo litros y más litros de leche para combatir el peligroso plomo de los tipos en condiciones de trabajo mancusianas, era un hombre sin horarios y por lo tanto sin amigos. Un hombre sin otra vida que su profesión. Sin familia y por supuesto sin aficiones. En el periódico se sospechaba que le gustaba pescar, lo cual encajaba bien con su personalidad parsimoniosa, pero era un rumor que nunca pudo confirmarse. Hubo quien lo vio una mañana en un encuentro filatélico, entretenimiento que también hubiera casado con su naturaleza huidiza, pero quién sabe. Lo mismo era que se aburría y le había dado por espiar a los coleccionistas de sellos. Porque en aburrirse Honorio acreditaba una solvente pericia. En los raros momentos en que no estaba al pie de la rotativa, cuando tenía que cogerse vacaciones medio enfadado, gruñendo como siempre en voz queda, Honorio se limitaba a sentarse en un banco de la Gran Plaza y ver pasar el tiempo. Quienes se tropezaban con él ya ni le saludaban. Sabían que no les iba a contestar. O que, si les respondía, acabarían hablando de lo único que Honorio sabía o quería hablar: de su trabajo. «Se nos escapó una viuda la otra semana, ¿eh?» era un comentario habitual en sus chácharas, muy propensas al soliloquio. Y de ahí volvía a refugiarse dentro del caparazón que ahora sería el confín de su vida. Lo que le incomodaba no era jubilarse. Lo que realmente le angustiaba era que se quedaba sin su tema de conversación favorito. Su único tema de conversación.

—¿Algún fallo gordo?

—De momento, no he encontrado nada. Una ermita con hache y poco más.

El linaje de los miles de Honorios repartidos en las redacciones de entonces incluía un ojo muy bien entrenado para la corrección de erratas, bien que a toro pasado. No ejercían únicamente como comandantes en jefe de la atroz sala de máquinas, deprimentes metros cuadrados pródigos en manchas de humedad y telarañas, de grasa y tinta, oscuros subterráneos donde la familiaridad estaba vetada y las riñas aseguradas. Una caverna que cada napoleón recorría llevando consigo una llave inglesa, por si acaso tenía que usarla no solo para darle un meneo a alguna rotativa perezosa. Con pasos firmes, fueran exagerados o minúsculos, pasando revista a una tropa formada por buhoneros, duendes y desvalidos seres humanos que habían encallado en esa playa luego de coquetear con otras misiones igual de suicidas. Poner en marcha cada noche una anquilosada maquinaria que se resistía a alumbrar otro periódico más tenía en efecto algo de suicida. Una proeza que exigía de quienes la protagonizaban no las grandes virtudes de los periodistas del piso de arriba, ese montón de pícaros que cada mañana ponían boca abajo la actualidad y no paraban hasta que del bolsillo de ella salía la última moneda, sino una serie de atributos entre los cuales jamás sería el menor el aire maquinal con que manejaban sus rutinas. El alma era Honorio. El resto solo era cuerpo.

Aunque en algún momento… En algún momento, cuando la semana moría, la rotativa no daba síntomas de querer precipitarse al vacío como ellos sospechaban cada lunes, ni las peleas que se sucedían con puntualidad ferroviaria habían ido finalmente a más… Cuando el sonido de los periódicos deslizándose por la cinta transportadora les narcotizaba de nuevo o cuando asomaban por la sala su fea jeta los encargados del reparto, con sus monos llenos de lamparones y la furgoneta renqueando con el motor en marcha a punto de morir también esa mañana… Cuando el alba escupía su sucio rocío o cuando solo quedaban en el edificio los redactores de cierre y sus naipes en eterna duermevela… Cuando la electricidad ambiente escapaba de su perenne incandescencia, florecía entonces en ese espacio mezquino una rareza. Algo parecido a la magia. Lo que nadie del piso de arriba pudo nunca entender, lo que a Viberti tanto le intrigaba. Surgía de repente como una explosión, un sentimiento común que podía denominarse camaradería, aunque seguramente sería exagerado. Honorio era el primero en notarlo. Igual que un pastor detecta que dentro de un rato se pondrá a llover por cómo se arremolinan las nubes en los cielos o cómo entra de sorpresa el aire por un costado extraño, Honorio olía con gran antelación esos estallidos de jubilosa furia, propia de marineros varados al pie de los polos, sobre los que no tenía opinión. No sabía si los detestaba o simplemente le incordiaban. Tendía a concluir que más bien representaban un molesto fastidio con el que estaba dispuesto a convivir, a condición de que se no se repitieran muy a menudo.

Honorio alegaba en esas ocasiones cualquier excusa para esfumarse. Resignado, se hacía a un lado y desde ahí observaba florecer esos minutos en que todo conspiraba para esparcir alrededor de la rotativa unos minutos de locura. Los magos de la tinta, los hechiceros de la escala de grises, los aprendices de cara embetunada e incluso los muy serios maestros linotipistas empezaban por darse codazos, alguien contaba un chiste, otro despellejaba a quien ese día librara, todos reían a coro… De algún sitio salía una botella, que pasaba de mano en mano a una velocidad vertiginosa, se compartía la merienda, la rotativa viajaba sola hacia los confines de la noche y ellos se abandonaban a una terapia redentora, rica en chistes de mordacidad salvaje, que despejaba el enrarecido ambiente de su oficio monótono y nocturnal. Entraba el aire en la sala de máquinas y ese frenesí sorprendía siempre a Honorio en una esquina mal iluminada, escabulléndose. Esperando a que el liberador ataque de vitalidad terminara de estallar como quien aguarda bajo una marquesina a que pare de llover. A veces, la normalidad tardaba tanto en regresar que tenía que ser él quien irrumpiera tosiendo en la rotativa recordando que el recreo había terminado. Los demás le miraban maldiciéndole, maldiciendo sus vidas, las noches interminables y la chirriante sinfonía que nacía del ir y venir de los ejemplares en curso, que se iban amontonando en un rincón luego de que Honorio les diera su apresurado visto bueno, del que más tarde renegaría acodado en el Paraíso. Un denso silencio se apoderaba de aquellas cuatro paredes. Los redactores de guardia, que se habían asomado por una claraboya queriendo participar de la algarabía, volvían a hacerse trampas en torno al tapete. Y los repartidores se llevaban su mercancía también apenados, sintiendo que se habían perdido algo. Y que ese silencio presagiaba tormenta y que por lo tanto harían bien en llevarse pronto los periódicos antes de que una llave inglesa empezara a volar.

Ese era el mundo del que Honorio huía con su jubilación. Un mundo sórdido, carente de cualquier encanto, que solo se justificaba cuando la maquinaria volvía a su ser. Cuando enmudecía todo y solo le acompañaban en su silencio algunos ejemplares desfigurados que decoraban el suelo como si una mano invisible lo acabara de fregar. Cuando los aprendices recogían los trastos, se quitaban los buzos en las taquillas decoradas con las chicas desnudas de Interviú y se marchaban a casa a dormir a deshoras. Cuando Honorio se duchaba concienzudamente en su despachito, se quitaba sin éxito la grasa de las uñas y rellenaba después el parte de incidencias, el testamento diario que jamás volvería a redactar y que probablemente nadie se leía jamás: si estallaba el apocalipsis, la propiedad tenía sus propias maneras de informarse y el mánager le esperaba en esas ocasiones infaustas a la puerta de la rotativa, para que ideara alguna excusa y él la pudiera trasladar a los despachos de la planta superior, donde nadie entendía nada de las complejidades que entre Honorio y el mánager trataban sin éxito de explicar. Honorio odiaba esos días en que el trabajo empezaba tan cuesta arriba que le parecía obligado empujar él mismo mentalmente la cinta transportadora con los ejemplares del día siguiente para asegurarse un final feliz. O no muy infeliz. Un final donde el parte recogiera incidencias menores (por ejemplo: se ha roto de nuevo el botijo, reponer) y las mañanas mediocres siguieran a las noches tenebrosas con la sólida comodidad que garantizan los calendarios donde nunca pasa nada. Los días rutinarios eran los favoritos de Honorio. Pero tampoco esos días volverán, se barruntaba atacando el último churro y sintiendo a su lado la muda complicidad animal de Viberti. El único que sentiría su adiós más que el propio Honorio.

VIOLETA

Viberti se embutía cada mañana, fuera invierno o verano, en una gabardina de color indefinido que un día fue marrón y que le venía grande para llegar en grandes zancadas, la clase de pasos que convertían su figura de paseante en una especie de brújula ciudadana, hasta el Paraíso, hacerle una seña a Deusto y zamparse su café americano, que no ardía tanto como el copazo de cazalla. Invariablemente, dejaba de pensar en ese mismo momento. Se abandonaba, entraba en una suerte de trance hipnótico, porque la presencia familiar de Honorio encerraba para él algo parecido a un espacio placebo, donde se consideraba inmune a los peligros que acechaban fuera. Quienes lo vieran pasear a esas horas recordarían siempre que esa especie de trance le duraba incluso cuando salía al exterior, se encendía el pitillo y enfilaba hacia el periódico con el mentón en el pecho, como una res empujada hacia el matadero que se resiste a formar parte del espectáculo. Prefiere protagonizarlo. Allí, en esa testa coronada de calvas y leves mechones de pelo arremolinados sin ningún criterio, que llevaban años sin la visita del peine, se celebraba cada mañana un proceso de combustión interna, que acababa por estallar al cabo de un cuarto de hora, cuando el dueño de ese caletre embravecido llegaba hasta el periódico, recogía el taco de ejemplares del día (competencia incluida) mientras empujaba la puerta con la espalda y subía las escaleras como si ya fuera otro hombre. El Viberti adormilado del Paraíso se había quedado revisando erratas con Honorio, atornillado al asiento del bar por si el mañana que amanecía tuviera mejor pinta que el ayer recién enterrado. Y cuando comprobaba que todo iría probablemente peor, igual de peor que siempre, Viberti se conformaba y se transformaba en el tipo que había sabido construir para solaz más de extraños que de sí mismo. Un eremita, un apóstol de la misantropía, que saludaba cada mañana a su secretaria con una cuerda de insultos que tenía algo de sortilegio. Insultos que luego recogía de vuelta. Corregidos y aumentados.

—Buenos días, vieja bruja.

—Buenos días, ababol florido.

—Inútil.

—Gilipollas.

—Mentecata.

—Anormal.

—Vejestorio.

—Mequetrefe.

—Piltrafa.

—Carcamal.

—Escoria.

—Ingrato.

Concluido el ceremonial, que ambos ejecutaban sin abandonar sus otras ocupaciones, Viberti entraba por fin en su despacho y confirmaba que todo estaba en orden. Es decir, que reinaba el caos. Aguardaba entonces otra cita con el protocolo, donde la fiel Violeta merecía el papel principal. Ejemplar como secretaria, pero todavía más modélica como confidente, Violeta poseía un esqueleto longilíneo de factura improbable del que colgaban sus huesos como joyas sin ningún valor. Podía pasar por la mujer más fea del mundo. Probablemente lo era, tan fea que a veces parecía un hombre. Combatía su fealdad (peleando de paso con un nombre igual de peculiar) con elevadas dosis de ironía y un feroz ingenio, no solo para el insulto en particular sino para el empleo siempre adecuado del vocabulario en general, que se reflejaba en su tendencia a introducir palabras y expresiones de otra época en el marco de una conversación mundana o intrascendente (otrora, baladí, dimes y diretes), para desconcierto de quienes no la conocieran e incluso de quienes la trataban de cerca pero nunca dejaban de asombrarse por su flemática manera de despreciar mediante un lenguaje muy anticuado cuanto la rodeaba, con un estilo nada español. Muy contenido. Sin arrebatos.

Violeta también fumaba. Mentolados con boquilla, que se administraba a sí misma según el mismo ritmo que cada día eligiera para sí su jefe, a quien protegía como una venerable enfermera de la Cruz Roja a un caído en la trinchera. Primero lo resguardaba de sí mismo, pero a continuación se erigía en ciudadela de todo el periódico, porque así estaba segura de consagrarse a algo que mereciera la pena: cuidar de sus descoyuntados huesos mientras permanecía de guardia, al mando oficioso de la redacción, le seguía pareciendo la única ocupación divertida que cabía hacer en esa ciudad aburridísima, donde nunca pasaba nada porque cuando sí que pasaba el periódico donde trabajaba procuraba que no se notara. Como icono de ese diminuto universo provinciano, sus páginas habían alcanzado el cielo de la prensa papel: ya eran más importantes por lo que callaban que por lo que publicaban. Lo cual no impedía que cierto día una noticia inconveniente aterrizara sobre su mancheta, Viberti se inflamara más de la cuenta y, entre golpes de cazalla y otros néctares, impusiera un nuevo orden en la redacción que acababa desembocando hacia el ejemplar del día siguiente, más volcánico que de costumbre. Donde sin embargo se abría paso para desolación de Viberti la gigantesca diferencia triunfante entre las prometedoras ambiciones de la mañana y la auténtica realidad de la noche. El periódico, como la vida misma.

Así que cada mañana Violeta rellenaba de caramelitos de mentol un jarrón que Viberti iría vaciando a medida que avanzara el día (un ardid para disimular en su aliento los excesos del alcohol y la nicotina) y pasaba al siguiente punto del orden del día. Recapitular lo que se venía encima. Sabía que su jefe ya conocía para entonces los entresijos de la edición del periódico del día anterior, gracias a lo que Honorio contaba o callaba desayunando en el Paraíso, así que pasaba veloz hacia los encargos que se arremolinaban en su mesa. Compartía con Viberti los que a ella le parecía que debía conocer y lanzaba directamente a la papelera aquellos que solo podían avinagrarle aún más el carácter a su jefe. Prefería manejarle ahorrándole disgustos, que por otro lado siempre acabarían alcanzando la mesa desde donde dirigía aquel periódico hace demasiados años, entre caladas de tabaco negrísimo y lingotazos de coñá y Viberti se ponía entonces a funcionar, con el ceño fruncido como si supiera que nada de cuanto fuera a contarle su secretaria le iba a gustar. Solía acertar. Y ese día en que Honorio ya no le tomaría el relevo al final de la tarde Viberti lucía el ceño fruncidísimo, como nunca. Un dédalo de arrugas que presagiaba algún seísmo de alta intensidad. Que Violeta veía venir. Del que pretendía apartarse.

—Quiere verte el mánager, pero le he dicho que hoy no era buen día. Por lo de Honorio, ya sabes. Lo ha entendido.

—Bien.

—Vendrá en un rato el nuevo redactor. ¿Te lo subo en cuanto llegue o lo paso por la sala de retratos?

—Mejor que espere. Y no seas tacaña con el tiempo de espera. Que se vaya macerando.

—De acuerdo. El diácono ha llamado. Que empecéis esta noche sin él. Tiene funeral fuera de la ciudad y no sabe cuándo llegará.

—Lo de siempre, vaya.

—Sí, lo de siempre. Se cree que te lo tragas. Y quiere verte Pina, el de la funeraria. Dice que es urgente, pero no me ha dicho el porqué. ¿Será algo de las esquelas?

—O que me quiere tomar las medidas. Llámale y que venga cuando quiera, en cuanto aparezca me sacas de lo que esté haciendo. A ver qué se trae entre manos. ¿Ha llegado ya la gente?

—Sí, más o menos, creo que están todos.

—¿Sabemos algo de Esteban?

—Sin novedad. Hablé anoche con su padre. Sigue sonando mal.

¿Era un rictus de amargura lo que dibujaba Viberti en su cara mientras encendía otro cigarro? Imposible que Violeta lo descifrara, porque se giró sobre sí mismo, caminó hacia el perchero donde siempre colgaban un chaleco de lana y una corbata de cuero y se quitó por fin la gabardina. Le gustaba que su secretaria despachara las novedades, así, de pie los dos, sentados en la mesa y mirando a través de los cristales hacia la redacción, mientras veían llegar al resto del personal y se empezaba a organizar ante sí aquel diminuto mundo que cada mañana se ponía en pie para morir unas horas después. Era el momento favorito de Viberti, su rutina predilecta. Aunque su auténtico instante de gloria era otro, otro que apenas se producía entre aquella ensalada de nimiedades que distinguía al periódico de un lugar donde, se repetía a sí mismo como hacía también Violeta, nunca pasaba nada. Hasta que pasaba. Eran esos golosos días de púrpura, cuando Viberti parecía un animal en celo. Una cuerda interior largo tiempo callada de repente se agitaba. La fiebre del oficio se apoderaba de su espíritu mientras perseguía el rastro de la noticia, que en su primer estado aún gaseoso apenas iluminaba lo que estaba por venir, pero que Viberti ya intuía. El primer borrador, el indicio original, preludiaba una gozosa jornada de trabajo, tal vez unas cuantas sesiones de oscuras pesquisas sin un horizonte nítido ni un desenlace claro, con su dosis de enojosos contratiempos que no hacían otra cosa que agudizar la sospecha de que allí, al final del laberinto, se agazapaba un diamante que justificaría por sí solo tantos días de color marengo. Viberti entraba en un estado de excitación incluso físico. Se le marcaban más las venas del cuello, que parecían irradiar una luz venenosa. Fumaba más, bebía menos, insultaba a Violeta con mejor destreza cuando le daba los buenos días y se pasaba las horas colgado del teléfono, esclavo de un haz de llamadas que interrumpía bruscamente para entrar y salir del periódico en furtivas escapadas donde solía acompañarle Esteban hasta que se puso enfermo. Porque esas noticias cuyo rastro Viberti olisqueaba solían necesitar del auxilio de su redactor favorito, especializado en el submundo donde, al contrario que en la realidad que a menudo retrataba su periódico, sí que pasaba algo. Pasaba de todo y pasaba siempre, pero ese légamo se resistía a abandonar las aguas subterráneas y si finalmente, gracias al oficio de Viberti y los suyos, afloraba hasta la superficie lo imprevisto, tan a menudo lo sombrío, el hedor que despedía se generalizaba con tal intensidad que era imprescindible que las cosas volvieran a su curso natural. Momento que Viberti celebraba recluyéndose en su despacho con la sola compañía de sus turbios pensamientos, la luz apagada, la silla de espaldas a la redacción y con otro copazo de coñá que bebía de un trago. Como un moderno Sísifo de provincias, le tocaba llevar de nuevo la piedra hasta la cima.

PINA

El señor Pina vestía, hablaba y se comportaba según el manual del perfecto empleado de pompas fúnebres. Remilgado en cada uno de sus ademanes, con su aire de contable acostumbrado a dar malas noticias que podían sin embargo ser peores, embutido en un tres piezas oscuro con la raya del pantalón perfectamente planchada, los cuellos de la blanca camisa tan almidonados como pasados de moda, la corbatita estrecha prendida por un alfiler donde destellaba el anagrama de su compañía. Todo en él era previsible, como se presume en alguien que desempeña un oficio tan infrecuente como socorrido y necesario. En Pina se esperaba lo que Pina ofrecía. Discreción, estupenda disposición de ánimo, cuidado por los detalles y esa clase de seriedad que no distingue entre clases sociales: tan importante para Pina era el potentado de relumbrón como el enésimo miembro del lumpen a quien hubiera que dar sepultura. Otra de sus habilidades residía en no hacer preguntas, aunque su gracia genuina tenía más que ver con su capacidad para ser invisible, lo cual hacía más rara su presencia en la antesala del despacho de Viberti, declinando las pastas rancias que le servía Violeta: sentado con los pies y las rodillas muy juntas en el borde del sofá, Pina parecía que iba a lanzarse a una imaginaria piscina que solo él veía ante sí. Aceptó el saludo de Viberti y entró en la estancia.

—Me perdonará un segundo, vaya sentándose.

Y Viberti se apresuró a acercarse hasta el piso superior, en cuya sala de retratos aguardaba el nuevo. Macerándose. Ensayó una sonrisa de circunstancias ante el esmerilado cristal de la puerta, fingió amabilidad y se excusó: «Tardaré un poco más todavía, la mañana viene complicada». Y sin esperar respuesta del joven que se había levantado cuando le sintió entrar, abandonó la estancia escalera abajo.

—Usted dirá, Pina.

Viberti habló a su interlocutor de espaldas, mientras ejecutaba el rito que le distinguía en estas ocasiones, con motivo de las visitas de cierto postín: se calzaba el chaleco de lana y se ponía la corbata, sin abrocharse el último botón de la camisa. Como quiera que Pina aguardó a que concluyeran estas operaciones antes de abrir la boca, Viberti tuvo que insistir. Adelantó el mentón y le invitó a que se explicara así, sin necesidad de recurrir a más palabras. Un gesto universal.

—Verá, me he dado prisa en llamar esta mañana porque de madrugada hemos tenido un servicio, hum, digamos especial. Por eso he avisado a su secretaria y aquí estoy.

Pina hablaba masticando mucho las palabras, silabeando. Para estar seguro de que cuanto decía era en realidad lo que quería decir, como un opositor que se somete a un tribunal donde detectara nula propensión para aprobarle. Era un truco que le funcionaba, si es que era un truco. Porque gracias a esa tímida manera de expresarse, Pina acababa encontrando en quien atendiera sus palabras un grado superior de benevolencia. Una atención adicional, como la que Viberti le prestaba. Aunque con él no hubiera necesitado ninguna estratagema. La empresa de pompas fúnebres estaba tan asociada al periódico, y a sus finanzas esquelas mediante, que se sentía obligado a concederle un interés suplementario. Y porque además a Viberti le fascinaba ese mundillo de féretros nacarados, enterramientos con lloronas, viudas acongojadas, velatorios infinitos y olor a crisantemos. Cobijaba desde antiguo el pálpito de que oculta en cada fiambre se escondía una noticia y el embrujo de esa intuición excitaba su olfato, que en la mayoría de ocasiones se veía luego confirmado: en efecto, nada había más vivo en aquella provincia que el negocio de la muerte.

Viberti ofreció a Pina un cigarro que este rechazó y le invitó a seguir hablando, ese discurso tan telegrafiado que permitía a quien lo escuchara irse construyendo su propia idea del conjunto del relato a medida que avanzaba y rellenar al mismo tiempo los huecos que su interlocutor, tercer eslabón de la saga que puso en pie la única casa de pompas fúnebres de toda la ciudad, iba dejando vacíos mientras peroraba. «A primera hora de la madrugada», se explicaba Pina, «nos han avisado de la Gran Plaza, un patio interior de la calle Lapetra». La Gran Plaza, ombligo de la ciudad, se abría a cuatro calles desde que el ensanche acabó del todo con las viejas murallas y dotó al paisanaje de un espacioso lugar para sus andanzas. Que incluían paseos galantes, piropos finiseculares a las damas, interminables aperitivos y otras antiguallas que se resistían a desaparecer, pero que pronto lo harían. De las cuatro calles que cerraban aquel parque que a Viberti le pareció tan inmenso como monótono cuando llegó a la ciudad, la principal era Lapetra, porque se orientaba al norte, aunque su fachada interior daba a un ancho patio de vecindad que garantizaba la luz del mediodía y unos atardeceres con soles de portada de catecismo desde las galerías acostadas al sur. «Un chico se ha precipitado al vacío, muerto en el acto», añadía Pina. «Un cuarto piso, en el número 10». Pina hablaba así: describiendo círculos, amontonando pistas, con la esperanza de que quienes atendían sus palabras completaran por sí mismos cuanto tuviera que decirles y ahorrarse de esta manera el doloroso trámite de la realidad en su versión más cruda.

Viberti aceptó el juego, se transportó mentalmente al número 10 de la calle Lapetra e hizo memoria: seis alturas, a razón de dos manos en cada una, más el entresuelo (un par de bufetes, la consulta de un oftalmólogo, una casa de seguros), donde residía lo mejor de la ciudad según el particular Gotha provinciano que pasaba de padres a hijos. Viberti sabía quién vivía en cada mano de cada piso y calculó en cuál de ellas del cuarto pudo ocurrir la tragedia.

—¿Macías?

—En efecto, el abogado Macías. En concreto, su hijo pequeño.

Para Viberti fue sencillo acertar con la familia que residía en esa casa porque la otra mano estaba ocupada por la viuda de Ballester, que vivía sola administrando como una usurera el providencial e inacabable patrimonio heredado de su difunto esposo, industrial del ramo de la panadería, subsector harinero. Así que solo pudo ocurrir en casa de los Macías, lo cual a Viberti no le gustó nada. Porque Macías padre, igual que Macías abuelo y con seguridad el bisabuelo y quién sabe si el tatarabuelo, formaba parte de los cimientos de la ciudad toda, extendía su red de influencias por el conjunto de la provincia y, para acabar de amargar la mañana a Viberti, ocupaba privilegiada plaza en el consejo de administración del periódico. Un tótem local.

—O sea que ha muerto el pequeño. No recuerdo su nombre.

—Sebastián.

Viberti chasqueó la lengua. Invitó a Pina a un vaso de coñá que también rechazó, se sirvió el suyo sin disimular que lo necesitaba de veras, saboreó ese fogonazo acariciando su paladar y pasó al ataque.

—¿Cómo ha sido? Quiero saberlo todo porque me van a freír a preguntas en un rato y necesito todas las respuestas. ¿Hay caso o no hay caso?

Pina salivó. Anudó las manos como si fuera a rezar, se arremolinó en la silla y avanzó unos centímetros su posición hacia Viberti, quien hizo lo propio sin saber muy bien la razón hasta que adoptaron finalmente entre los dos un diálogo muy parecido al que sostienen un confesor y un pecador, aunque en su caso no quedaba claro quién era quién. «No sé si hay caso o no, eso lo sabrá usted mejor que yo cuando se lo cuente. Pero me hago cargo de las derivadas de este enojoso asunto y quería tenerle informado, por deferencia a este periódico que tan bien nos trata».

Y habló. Pina contó que el aviso se recibió a eso de las dos de la mañana, un telefonazo angustiado con lloros al fondo. Era el comisario jefe de Policía, Aráez, quien exigió del chico que atendía la centralita de la funeraria que le pusiera directamente con Pina, a quien conminó, sin darle más detalles a que se presentara en el domicilio donde acaba de ocurrir la tragedia, cosa que Pina ejecutó con rapidez vertiginosa. «A y veinte ya estaba allí. Me vestí sobre el pijama».

—¿Y qué vio?

—Nada que no haya visto antes, tanto si la muerte es accidental o no. De hecho, ahora mismo no sabría decirle qué vi exactamente, porque el espectáculo es siempre el mismo. Ya he dejado de distinguir. Allí todo entraba dentro de lo común. Gente llorando por cada estancia, el cadáver en el suelo del patio interior, los policías tomando fotos y ese alguien que nunca falta que mantiene la serenidad mientras alrededor cunde el pánico. La persona a quien primero nosotros localizamos para que haga de intermediario, aplaque los ataques de histeria de alrededor y nos deje hacer nuestro trabajo.

Esa persona fue Macías padre, dato que no impresionó a Viberti. Lo hubiera supuesto. Aunque no lo había tratado mucho, le conocía lo suficiente para saber de su frialdad extrema, así en el ejercicio de la abogacía como en el mundo empresarial, donde gastaba cumplida fama de ejecutar los encargos de otros sin dudar un segundo, al igual que perpetraba sin concesiones sus propios negocios. Que a menudo también dejaban tras de sí un reguero de llantos como los que Pina y los suyos oían esa madrugada, mientras cumplían su trabajo bajo el visto bueno de la policía. Tampoco le extrañó, ni a Pina ni al propio Viberti, que el comisario jefe en persona estuviera al mando de las operaciones, teniendo en cuenta el impacto que el suceso iba a generar cuando la ciudad amaneciera y las repercusiones que se avecinaban.

—¿Cómo estaba el cuerpo?

—Despanzurrado. Un feo espectáculo, Viberti. Boca abajo, si es que pregunta por la posición del cadáver. Se había golpeado contra el bordillo de un parterre, ya sabe que ese patio casi parece un jardín. ¿No le ha tocado ir nunca a alguna fiesta? Los Macías, los Bustillo, los Villa…

A Viberti, aunque estaba curado de todo espanto, le pareció de una incongruencia inverosímil que Pina le estuviera hablando de fiestas mientras relataba un drama tan mayúsculo, pero pronto reparó en que quienes conviven con la muerte tan a diario desarrollan una especie de capa protectora que les aísla de la realidad. Crean una paralela. Donde cualquier otro ojo hubiera visto sin más el escenario de un suceso, tal vez de un crimen, Pina vislumbraba apenas un recodo insigne de la ciudad que tan bien conocía, una extensión de su oficina, y a Viberti le llegó a parecer en consecuencia normal imaginarlo dirigiendo a sus chicos mientras se preguntaba si fue debajo de ese laurel donde se acomodó durante la última velada a la que fue invitado.

—Prosiga, Pina, por favor.

—Tampoco tengo mucho más que contar. Nos llevamos al pobre muchacho con la mayor agilidad posible, porque el jefe de policía nos azuzaba para dejar limpio todo aquello antes de que amaneciera y evitar así un espectáculo tan terrible a los vecinos.

—¿Es que lo recogieron todo, así, sin más? ¿Los policías?

—Exacto. Llegó el juez volando, levantó el cadáver, lo metimos en el coche fúnebre y nos fuimos. Detrás de nosotros iban las chicas del servicio de los Macías, lloriqueando mientras pasaban el estropajo. Bien de lejía y hasta de zotal.

Pina enmudeció de repente. Calculaba por primera vez lo que Viberti estaba visualizando con los ojos cerrados. Lo raro de aquella escena. Hubo una muerte y de repente, apenas unas horas después, no hubo nada. A Viberti le extrañaba también lo mismo que a Pina: que se enterase por él de lo sucedido. Que cuando entró esa mañana por la puerta del periódico no hubiera sido llamado directamente a la planta noble, donde algún miembro de la propiedad le hubiera informado de lo ocurrido y reclamado discreción y sigilo. Otro cigarrillo después, mientras las volutas de humo conquistaban el ennegrecido techo luego de flirtear con los seductores brazos de la araña que apenas arrojaba alguna luz, Viberti desenfundó.

—¿Suicidio?

Y como quiera que Pina esperaba la pregunta, se tomó su tiempo. Volvió a reclinar la espalda en su silla, como si hubiera absuelto a Viberti de la imaginaria confesión, y silabeó incluso más que antes. «Yo no sabría decirle, amigo Viberti». Aunque añadió, con un mohín de picardía dibujado en sus finos labios: «Pero el comisario fue el primero que pronunció esa palabra».

—Cuénteme, por favor.

—Poco hay que contar. Justo cuando salíamos del patio con el cadáver, el comisario le puso la mano en el hombro al viejo Macías y se lo preguntó. No lo afirmó, ojo. Fue una pregunta. Y el padre asintió, sin más. Así que si para la familia ha sido suicidio, para la policía también. Y para mí, claro está.

Más volutas de humo y nueva visita al vaso de coñá, que sorprendió desagradablemente a Viberti ya vacío. Se lo había liquidado entero sin darse cuenta. Y como no le pareció pertinente servirse otra ración tan seguida, se levantó, acompañó a Pina hacia la puerta y le dio las gracias. Aunque cuando su visita ya se marchaba, le retuvo unos segundos en el quicio, la mano derecha pellizcando su codo.

—Dice que vio a gente llorando en la casa, pero el cadáver estaba en el patio. ¿No fueron directamente allí, al patio?

—Verá, Viberti, fue un equívoco de quien recogió la llamada o de quien la hizo. Nos informaron de que había un cadáver donde los Macías y subimos sin más al cuarto piso, aprovechando que la puerta de la calle estaba abierta. La custodiaba un policía, que tampoco nos dijo nada.

—¿Y cómo entraron al patio?

—Por la casa de al lado. El edificio de la caja de ahorros. Como Macías el viejo es su presidente, se ve que tiene las llaves.

—¿Solo se entra al patio por el edificio de la caja? ¿No dice que usted ha estado en alguna fiesta? ¿Por dónde entró entonces?

—Hay más entradas, pero desde la calle Lapetra la única es por el edificio de la caja. Cuando he estado de visita he entrado por la calle Monreal, por la mercería de las hermanas Orozco. No sé si sabe usted que soy el prometido de la mayor.

Viberti sonrió. Mejor dicho, se rio. Soltó una carcajada pero para sí mismo porque hubiera resultado muy inconveniente que en medio de tan luctuosa noticia Pina se hubiera marchado del periódico con la sensación de que se tomaba alguien a broma sus noticias. Pero es que la imagen de Pina enamoriscando a la Orozco mayor, una estampa que se repetía desde que llegó a la ciudad y tropezó con ellos en los veladores de la Gran Plaza y todavía se podía ver cada fin de semana a pesar de la avanzada edad de los protagonistas del cortejo, solo le movía a risa. Así que embridó la carcajada, dejó a Pina en manos de Violeta, se metió en su despacho y salió al cabo de unos segundos, en dirección a su secretaria. Pina se había esfumado.

—Dile al jefe que quiero verle.

—¿A qué jefe?

—Al máximo.

—Primero voy a ver si está.

—Ya te digo yo que seguro que está. Y que además me está esperando.

DON PEPÍN

Don Pepín no era gordo. O no era solo gordo, tal vez tampoco obeso. O era las dos cosas a la vez, aunque en realidad lo que asombraba de él era más bien su exagerado volumen. Cada vez que Viberti visitaba su despacho, entraba con la sensación de que no cabían los dos. Don Pepín ocupaba más espacio del que en realidad necesitaba o del que le correspondía, y no se trataba de que su cuerpo excesivo reclamara una silla más grande de lo habitual o una mesa de mayor envergadura. Ni siquiera se trataba de que tendiera a bracear mientras hablaba, enfatizando sus mayúsculas dimensiones. Lo que dejaba claro desde la primera sílaba de su lenguaje no verbal era que quien se arrellanara en la silla de invitados y le mirase a los ojos debía saber ante quién estaba. Su volumen se ponía al servicio del arte de intimidar. Había quien sostenía que también llevaba pistola, pero ese rumor nunca se confirmó. Miraba a sus interlocutores por encima de las gafas, chillaba más que hablaba y solía echar el cuerpo hacia adelante en cada conversación, aunque fuera sobre banalidades, para que no cupieran dudas de los términos de la relación que se establecía: no era de igual a igual, algo que Viberti siempre tuvo presente de esa manera tan suya. No dándose por aludido. Como si don Pepín fuera el bedel de la entrada, Viberti exageraba la familiaridad en el trato, un puente hacia el inexistente corazón del mandatario supremo que procuraba explorar cada vez que se encontraban. Sobre todo, si era en su despacho. Donde Viberti siempre supo que acudía en desventaja y que mediaba la necesidad de establecer las reglas del juego intentando que no fueran demasiado lesivas ni para él ni para la redacción. Como sabía que en cualquier caso esa partida estaba perdida de antemano, Viberti hacía tiempo que dejó de sufrir con cada caminata hasta la planta noble, un Gólgota que esa mañana cruzó más lento que de costumbre, previa parada en la sala de retratos, donde el nuevo seguía aguardando.

—Perdona, no recuerdo tu nombre.

—Marcial, señor director.

—No me llames señor. Aquí soy Viberti para todo el mundo. Mira, esto se sigue complicando, así que tardaré aún un rato en charlar contigo.

—No se preocupe.

—¿Te han traído el periódico? ¿Lo has leído?

—De arriba a abajo. Dos veces.

Si había ironía en sus palabras, Viberti no lo detectó en primera instancia. Tampoco le hubiera importado. Creía con firmeza que quien quisiera trabajar a sus órdenes podía ser cualquier cosa (un bastardo, un desaprensivo, un camorrista o un tahúr: no buscaba cualidades morales en sus redactores) pero nunca un pusilánime. De modo que aceptó para sus adentros que el nuevo tenía un punto jeta, respiró hondo e ingresó en su despacho con la confianza habitual, multiplicada esta vez porque se sabía enterito todo el temario de la lección que el jefe máximo iba a tomarle.

—Viberti, qué tal. Hoy no es un día cualquiera, ¿verdad? Por lo de Honorio. Será complicado reemplazarle, creo yo.

—Será imposible. Créame. No hay otro igual.

—Eso mismo me digo yo. De hecho, no vamos a sustituirle. De momento. A ver cómo se las arreglan sin él sus compañeros. Autogestión en talleres, un poco de anarquía. ¿No es eso lo que dicen que viene?

Sarcasmo. Demasiado temprano para el gusto de Viberti, que ignoró la pulla. Como si no fuera con él. De hecho, aunque ese dardo no le tuviera a él como destinatario, tenía decidido obviar cada impertinencia que le aguardara en ese despacho y centrarse en lo de verdad relevante. Especialmente, esa mañana. De modo que contestó a don Pepín con un prolongado silencio, recogió el desprecio que le dirigía con esa mirada tan suya por encima de las gafas y aguardó. No quería ser el primero en hablar.

—A ver, Viberti, le supongo enterado de lo ocurrido esta mañana en casa de los Macías. Una tragedia, ya sabe.

Nueva mirada por encima de las gafas. Nuevo silencio por respuesta.

—Ustedes, los periodistas, tienden a ver fantasmas en donde no hay nada. Nada de nada. Como en este caso. El chico tendría sus problemas, los liquidó a su manera y no hay nada más que hablar. ¿Estará de acuerdo conmigo? No soy un experto, pero ahí no veo ninguna noticia. Desde luego, ninguna noticia que mañana les amargue el desayuno a nuestros lectores. Es un asunto íntimo, cosas de familia. Un poco de sensibilidad, Viberti. Los seres queridos, usted ya sabe.

Don Pepín echó unos centímetros más su corpachón inmenso hacia Viberti, traspasando casi la longitud de la mesa, con alguna impaciencia. Era su modo de reclamar a su interlocutor que saliera de su mutismo. Viberti, como sabía que al jefe supremo no le gustaba que se fumara en su presencia, se encendió un pitillo y luego miró insolente hacia el carro de las bebidas, donde brillaba una botella de escocés. Don Pepín captó el mensaje.

—¿No es un poco pronto?

Pero mientras preguntaba se dirigía hacia el carrito, donde sirvió dos generosas medidas que compartió con Viberti sentándose en la punta de la mesa, acercándose mucho, como si fuera a devorar al director de su periódico. Viberti dio un trago breve, depositó el vaso en el suelo junto a su silla y disparó por fin.

—Según lo poco que sé, parece en efecto un suicidio. La clase de asunto de la que no solemos ocuparnos en el periódico ni en la columna de breves. Como usted dice, es algo demasiado privado.

Don Pepín, que ya tenía lo que quería demasiado rápido para su gusto, paseó su voluminoso esqueleto por la estancia, se subió los faldones de la americana antes de volver a sentarse y devolvió la pelota al otro lado de la mesa.

—Pero…

—Pero ¿qué?

—Vamos, Viberti. Que nos conocemos. Usted no se queda conforme tan fácilmente. Algo trama.

Nuevo trago, esta vez sincronizado. La boca se le iba agujereando, desde luego demasiado temprano como observaba don Pepín, pero esa era la última parte de su cuerpo que le importaba a Viberti. Su atención estaba en otro lado, en las palabras de Pina, en aquella composición de lugar (la escena del incidente en la calle Lapetra) que tanto le intrigaba. Y le intrigaba todavía más que incluso don Marcelino temiera que algo se ocultaba en aquella infeliz caída, un accidente fatal que solo podía ser eso. Lo cual Viberti sabía por experiencia que jamás sucede en la vida de un periodista: las cosas no suelen ser lo que parecen. Y el excesivo interés del jefe máximo en archivar el caso excitaba su curiosidad.

—Haremos en todo caso las comprobaciones de rigor. Y si todo encaja tal cual nos lo han contado, no habrá caso. El chico se tiró por la ventana y asunto zanjado.

Pero don Pepín estaba lejos, muy lejos, de sentirse satisfecho con la contestación. Evidenció su malestar hinchando mucho el pecho, inhalando todo el aire que restaba en la sala, mordiéndose el labio inferior. Una mueca que reflejaba enfado colosal, contrariedad suprema, enojo superlativo. Adornada con un silencio atronador, que debía impresionar a Viberti pero solo alcanzó a incomodarle los breves segundos que tardó en liquidar su vaso de un trago.

—A ver, Viberti. Que ya somos mayorcitos para andarnos con estos juegos. Le digo que ese asunto YA está zanjado. O sea, que no lo zanje usted. Me ha informado el propio Macías padre, me ha llamado el comisario Aráez para que conociera lo sucedido y hasta me aseguran que el forense tiene listo su dictamen para estas horas. No necesitamos más. Caso cerrado antes de que usted lo cierre.

Viberti empezaba a entrar en trance. Levitaba. Se interesaba por la celeridad con que todos los protagonistas del drama se habían compinchado para liquidar el asunto, la velocidad con que habían puesto a don Pepín al tanto de lo ocurrido. ¿Qué era ese olorcillo que sentía? ¿Una noticia en estado todavía gaseoso, con los bordes difuminados? ¿Y ese ruido amortiguado que sentía en sus tripas también le quería decir algo? La mirada mineral de don Pepín, ¿significaba qué exactamente?

—Verá, don Pepín. Con el debido respeto. Se cerrará esta noticia cuando ahí abajo consideremos que no hay nada. De momento, no es el caso. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Ya sabe. Preguntar. Somos una oficina de preguntas y respuestas, como le he advertido otras veces. Si un día no hay preguntas, es mejor que cierre usted este chamizo. Pero hasta entonces, y mientras yo lo dirija, seguiremos haciendo lo único que sabemos hacer. Preguntar. Y luego repreguntaremos. Y si las respuestas no nos satisfacen, volveremos a preguntar. Y contrastaremos las contestaciones que vayamos recogiendo y le tendré siempre informado de cuanto se sepa, en atención a su interés y a la cercanía de los Macías a esta casa. Lo mismo dentro de una hora le comunico que, en efecto, no hay nada. No irrumpirá este periódico en la desolación de una familia, eso se lo aseguro. Sean los Macías o el último mono de la ciudad. No es nuestro estilo. Pero antes tendré que hacer mi trabajo. Si no lo hago, no estoy a gusto conmigo mismo. Y si no estoy a gusto conmigo, ya sabe. Puedo ser aún más borde.

Don Pepín escuchó semejante perorata al borde del asombro, explorando con los dedos sobre el chaleco esa comezón de sus tripas que preludiaba la enésima úlcera. No le gustaba Viberti. No le gustaba nada. Nada de nada. Ni cómo vestía ni cómo hablaba. Ni sus modales. Lo único que soportaba de él es que parecía saber lo que se hacía al frente del periódico. Unos méritos que contribuían a mantenerle como director, aunque fuera a costa de aguantarse las ganas de despedirle. Otro vendría que haría bueno a Viberti, se temía la propiedad y se temía el consejo de administración, el mánager y todas esas familias que por un magro puñado de acciones de escaso valor en la empresa editora se creían los amos de la ciudad y de la provincia. Había que tolerar a Viberti, sus desplantes y su aire taciturno, su escasa inclinación a dar cuenta de sus avances cuando una noticia podía rozar la fibra sensible de aquella pequeña comunidad donde todos se conocían. Pero eso no quería decir que don Pepín tuviera que aguantar que se le bebiera el escocés mientras le desobedecía.

—Salga de mi despacho, Viberti. Está jugando con fuego. Como me entere de que alguien de esta casa le toca gratuitamente las narices a los Macías, y recalco lo de gratuitamente, precisamente en esta hora funesta, volverá a este despacho. Y le parecerá entonces que durante este rato he sido amable y hasta simpático con usted. ¿Lo capta, verdad, hijo?

Viberti no contestó. Puso el vaso sobre el carro de las bebidas, se fue quitando el chaleco y la corbata mientras se despedía con un mutis y solo desde el quicio de la puerta se atrevió a preguntar: «¿Usted ha estado en alguna de las fiestas que se daban según me cuentan en ese patio?». A lo cual don Pepín contestó haciendo lo de siempre. Mirándole por encima de las gafas. Viberti tenía lo que quería. Al jefe máximo dominado por un ataque de ira. El combustible que necesitaba para seguir indagando.

CANARIO

Lo que hizo Viberti a continuación sería formidable si no formara parte de sus rutinas. Lo que hizo Viberti a continuación exigiría unas cuantas horas de trabajo a sus redactores mejor adiestrados cuando a él le llevó apenas un rato. Lo que hizo Viberti a continuación fue lo siguiente.

Pasó por la mesa de Violeta, se metió un puñado de caramelos en el bolsillo de la gabardina, que palpó para asegurarse de que llevaba consigo la libreta, se asomó a la sala de retratos para reclutar al nuevo («Vamos»), reunió a su alrededor a la redacción, recitó las órdenes del día a una velocidad endiablada que los suyos siguieron al mismo ritmo, conscientes de que estaban ante uno de esos días. Instruyó a los compaginadores, aleccionó a los fotógrafos (eran dos: fotógrafo y fotógrafa), pegó cuatro gritos para asustar a los asustadizos que necesitaban ese tipo de terapia para entrar en acción, hizo un par de llamadas de teléfono, hojeó la prensa de la competencia, comprobó que el periódico del día era ya historia (sin tantas erratas como esperaba), riñó con los de publicidad, se bebió de pie otro americano que le había traído su secretaria mientras bajaba las escaleras y marchó hacia la calle. El bedel de la entrada le vio sonreír. Luego, Viberti le echó bastante cara ante la mayor de las Orozco para acceder por la puerta de la rebotica hasta el patio, darse una vuelta por los parterres donde todavía quedaba un reguero de sangre (y pequeños trozos de tela blanca: restos de alguna sábana) y salir de nuevo a examinar la fachada que daba a la calle Lapetra. Comprobó que en efecto la casa de los Macías lindaba pared con pared con la sede de la caja de ahorros, se rascó la barba con la palma de la mano varias veces, encendió mil cigarros y eludió contestar a las preguntas que le formulaba Marcial, de quien se había olvidado. Pero ahí le tenía: un lechuguino con cara de espabilado, vestido como era moda entonces (la moda cuidadosamente descuidada: de cualquiera, pero calculada manera, con la novedad de las americanas con coderas) y los ojos muy abiertos, tan abiertos como la boca por donde dejaba escapar la estupefacción generada por ese trepidante trajín que ejecutaba Viberti como si la vida le fuera en ello.

—Vamos a que te corten el pelo. Así no puedo presentarte a la redacción. Si es que finalmente te quedas.

La barbería de Canario se alojaba en las adoquinadas calles de la ciudad vieja. Hacía pared con el local de un chamarilero que había puesto toda su mercancía a la venta en el exterior porque la liquidaba y con una bodeguita donde Viberti estuvo almorzando cada mediodía recién llegado a su cargo, hasta que dejó de almorzar porque le parecía perder el tiempo. Canario solía tener la verja echada. Solo abría a los fijos, a los muy fieles. Entretenía su tiempo esperando la jubilación con su pasatiempo favorito: era radioaficionado. Era por lo tanto frecuente que despachara de repente a su clientela, a medio arreglar, si por el aparato de escucha llegaba algún mensaje que le interesase más que el afeitado de turno. Y era también habitual que no quisiera abrir a ningún potencial cliente porque temía que le arruinara el extraordinario placer que encontraba en aquellos cotilleos con extraños, que solían arrancar ciñéndose a un único punto en el orden del día (el sexo) y podían acabar muchas horas después en medio de una refriega intelectual que sacaba de sus actores lo peor de sí mismos. También, a veces, lo mejor. Eran tertulias adictivas, que Canario atendía como si cobrara un sueldo por ejercer de escucha, confidente, confesor, terapeuta y chismoso. Que era la parte de su vida que más interesaba a Viberti.

—Córtale el pelo al muchacho, Canario. Es nuevo.

—¿Por lo de Esteban, no?

Viberti asintió. Se acomodó en la silla vecina, también de barbero, que reclinó hasta dejarla casi en horizontal y lanzó el señuelo a Canario: «¿Qué sabes de los Macías?». La misma pregunta que un segundo después el barbero («Aquí Tango Uno Boquerón») compartió por el éter con su invisible cofradía de bocas y oídos, generando el barullo habitual, un ruido imposible que fue cesando a medida que en la conversación solo quedaron un par de receptores que sí sabían de qué estaban hablando. Viberti atendió sus observaciones, que anotó en su libreta. Cerró los ojos unos momentos y le soltó a Canario, directamente a él, la pregunta que hasta entonces circulaba entre sus colegas radioaficionados.

Y Canario contestó. Habló por los codos, como solía, con ese deje andaluz que había ido perdiendo desde que encontró trabajo en el norte y renunció a la esperanza de ser lo que siempre quiso ser, lo que habían sido su padre y sus tíos. Banderillero. Como recuerdo de aquellos días de mísera gloria, poblaba de carteles taurinos las paredes de su negocio y dejaba que el acento malagueño aflorase con mayor vehemencia si alguien le preguntaba por sus hazañas vestido de luces, que él se inventaba con bastante gracia. Que era donde residía su encanto: en su capacidad camaleónica. Su habilidad para adaptarse. Su flexibilidad, una virtud cada día peor valorada ya por entonces. Porque Canario lo había sido todo. Camarero por media España, albañil por la otra media, jornalero en Francia y, lo que más fascinaba a Viberti, apostador profesional en un canódromo de Barcelona, donde se había encaprichado, como le gustaba contarle cuando se quedaban los dos a solas en la barbería y apagaba el aparato de radio, de un perro de nombre Arcoíris. «Aquel galgo, Viberti, era lo que yo hubiese querido ser», fantaseaba hablando en dirección al techo. Y a Viberti no le importaba que le volviera a contar su historia, su historia de amor con aquel animal que tanto dinero le hizo ganar. «Los engañaba, los engañaba a todos. No era muy alto ni muy zanquilargo, ni tenía la piel bonita y el color era cualquier cosa, gris azulado o algo por el estilo. Y no entrenaba, Viberti, ese perro es que apenas entrenaba. Se quedaba en la jaula dormitando, como si la vida no fuera con él. Y yo me quedaba horas y horas viéndole así de ensimismado, comiendo por obligación, bebiendo del platillo más que nada por deferencia a los cuidadores. Porque era un galgo muy educado. Con aquellos ojos enormes, que te miraban como diciendo qué hacemos aquí, hermano, con lo a gusto que se tiene que estar por las calles de Barcelona, paseando libres tú y yo, hermano, que te juro Viberti que solo le faltaba hablar. Y yo me hice rico con él, rico riquísimo, porque todo el mundo me cogía las apuestas cuando le veía tan debilucho, tan poca cosa, ese aire de despistado que gastaba. Y más me cogían cuando le veían el último nada más dar la salida, se reían de mí y todo, y yo les decía que le dejaran en paz, que me dejaran a mí en paz también, que ese era su estilo. Y que aflojaran la pasta, el dinero, la mosca. Que a Arcoíris no le gustaban los tumultos ni los atropellos, yo me había dado cuenta desde el primer día en que le vi correr, no le gustaba sudar y a mí tampoco, ya me conoces tú a mí, Viberti. Pero luego el que se reía era yo, porque lo veía entrar en la curva anterior a la recta de meta con las orejas ya bien picudas, la lengua fuera, los ojos todavía más abiertos y yo creo que me buscaba con ellos para que viera lo que iba a hacer, lo de siempre. Hacía magia, Viberti, la hacía para mí. Para hacerme rico. Porque se metía no me digas cómo por entre la jauría para coger la cuerda y ya no miraba hacia atrás, lo mismo que hago yo, que no miro nunca hacia atrás. Lo hecho, hecho. Y Arcoíris entraba el primero como por obligación, en eso sí que no nos parecemos, maldita sea mi estampa, porque yo solo sé perder, no sé ni qué hice con tanto dinero como me hizo ganar, maldita sea mil veces y otras mil de regalo. Qué hice con toda aquella pasta es un misterio para mí, Viberti, te lo juro, ya sé que te lo he repetido un millón de veces, pero es que no lo recuerdo, aquellos años se escaparon como un soplo, no me daba cuenta de nada, los días iban muy rápidos entonces, ¿no te pasaba también a ti? Te estoy hablando del 68 o del 69, aquellos años. Y aquel perrillo, Arcoíris, y el canódromo de Meridiana, y yo con mi perilla, mis patillas de hacha y mi blusón de apostador con cuatro bolsillos, ganando todo aquel dineral tan fácilmente, como si fuera un sueño».

—Todo muy interesante, Canario, como siempre, muchas gracias. Pero ahora escúchame tú a mí. Cuéntale al chico lo que sepas mientras le terminas de pelar. Y lo que sepan tus amigos de la radio. Que yo tengo otras cosas que hacer que escucharte otra vez lo de Arcoíris.

Viberti le metió un billete al barbero en el bolsillo, se fue al armarito blanco donde ponía botiquín y se sirvió un vaso de vino. Luego se sirvió otro, que se bebió más despacio. «Ni te imaginas dónde estaba yo en el 68», le dijo a Canario a través del espejo. Y también por ese mismo sistema le habló al nuevo. «Apunta todo lo que te diga y me lo repites luego en mi despacho. Nos vemos en una hora. Puntualidad». Y se despidió: «Y Canario: ojo con las manos. Que nos conocemos».

ARÁEZ

La comisaría de Policía, un destartalado y arrogante caserón, amenazaba al paseante con sus paredes ennegrecidas por la fábrica de tabaco vecina, cuya chimenea dejó hace años de funcionar legando al edificio colindante como herencia ese aspecto fúnebre que encajaba muy bien con los desalmados propósitos de alguno de sus habitantes: de los malos que visitaban sus calabozos y de los en teoría buenos, a menudo igual de perversos, que protegían de ellos a gente como Viberti, que siempre se sintió allí como en su casa. Le ayudaba a alcanzar esa especie de confort que Aráez le caía bien. Le cayó bien desde que se presentó en el periódico, recién llegado a su nuevo destino, reclamando algo de compasión de Viberti: le precedía una fama oscura de sus anteriores responsabilidades, lo que a Viberti le dio lo mismo, puesto que tendía a medir a las personas en función de su propio dictamen, no de sus prejuicios y mucho menos de prejuicios ajenos. Aráez agradeció aquel gesto, que en realidad llevaba veneno dentro: desde entonces, estaría en deuda con Viberti. Que de vez en cuando se la cobraba, en forma de soplo. Mejor dicho. No era exactamente un soplo lo que Aráez le regalaba. Entre ellos reinaba una relación según la cual el poli no se dignaba nunca a informar al periodista de cuanto supiera. Ni le daba una primicia ni le avisaba por adelantado ni le obsequiaba con alguna exclusiva. Se limitaba a corroborarle o no las especulaciones con que Viberti le llegara ocasionalmente, llevándole a continuación por el camino correcto. Que iba de Viberti a Aráez, pero nunca en la dirección opuesta. Eso era todo. Una confirmación. Para Viberti, suficiente. Para Aráez, un enojoso trámite que cumplimentaba con cierto gusto porque también Viberti le caía bien. Lo cual ambos se cuidaban mucho de manifestarlo: se hubiera roto el encanto de la complicidad tácita que se reservaban. De modo que aparentaban lo contrario: aparentaban antipatía, desconfianza, tibieza en el trato, cuando no frialdad. Y se hablaban entre gruñidos, sobre todo si había testigos. Descortesía mutua que perpetraban igualmente si estaban reunidos a solas, como ahora: en el también destartalado despacho que Aráez había heredado del anterior comisario jefe, sin tomarse la molestia de cambiar la decoración. Lo cual incluía el retrato del anterior jefe del Estado.