4,99 €

Mehr erfahren.

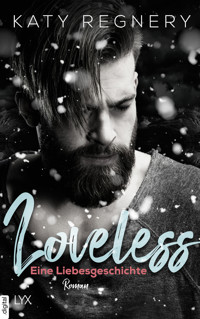

- Herausgeber: Lyx.digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Wer hat dir eingeredet, dass du keine Liebe verdient hast?"

Von allen geächtet, lebt Cassidy Porter abgeschieden in den Bergen und lässt niemanden an sich heran - zu sehr fürchtet er, etwas von seinem Vater, einem verurteilten Mörder, in sich zu tragen. Doch als er die junge Brynn Cadogan blutend in der Wildnis findet, kann er nicht anders, als sie bei sich aufzunehmen. Brynn, die noch immer unter dem Verlust ihres Verlobten leidet, der vor zwei Jahren bei einem Amoklauf ums Leben kam, fühlt sich sofort zu dem verschlossenen Fremden hingezogen. Doch wie kann sie Cassidy überzeugen, dass er es wert ist, geliebt zu werden?

"Lest dieses Buch sofort ... ihr könnt mir später für den Tipp danken!" Romance Rehab

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 495

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

TitelZu diesem BuchWidmungProlog12345678910111213141516171819202122 23242526272829303132333435EpilogLOVELESS PlaylistDie AutorinImpressumKATY REGNERY

Loveless

Eine Liebesgeschichte

Roman

Ins Deutsche übertragen von Cécile G. Lecaux

Zu diesem Buch

»Wer hat dir eingeredet, dass du keine Liebe verdient hast?«

Von allen geächtet, lebt Cassidy Porter abgeschieden in den Bergen und lässt niemanden an sich heran – zu sehr fürchtet er, etwas von seinem Vater, einem verurteilten Mörder, in sich zu tragen. Doch als er die junge Brynn Cadogan blutend in der Wildnis findet, kann er nicht anders, als sie bei sich aufzunehmen. Brynn, die noch immer unter dem Verlust ihres Verlobten leidet, der vor zwei Jahren bei einem Amoklauf ums Leben kam, fühlt sich sofort zu dem verschlossenen Fremden hingezogen. Doch wie kann sie Cassidy überzeugen, dass er es wert ist, geliebt zu werden?

Für George, Henry und Callie.

Ihr werdet geliebt.

xo

Prolog

Brynn

Mein Auto sprang nicht an.

Damit fing alles an.

Mit etwas so Banalem wie einer leeren Autobatterie.

Ich drehte mehrmals hintereinander vergeblich den Schlüssel im Zündschloss, aber der Motor gab keinen Mucks von sich. Schließlich gab ich es auf und schrieb Jem eine Textnachricht, dass ich es nicht zum Konzert schaffen würde. Ich schrieb, dass es mir leid täte, wünschte ihm viel Spaß und bat ihn, mich nicht zu wecken, wenn er nach Hause kam.

Er weckte mich nicht.

Ganz einfach deshalb, weil er nicht nach Hause kam.

Ich habe seitdem eine Million Mal an diese Nacht zurückgedacht, an diesen trivialen Zwischenfall und die ganz beiläufigen Entscheidungen, die die Kette der Ereignisse in Gang setzten, die zum heutigen Tag geführt haben. Ich stelle mir vor, wie Jem sich über mein Zuspätkommen wundert und zum Handy greift. Ich sehe vor mir, wie er meine Textnachricht liest und enttäuscht das Gesicht verzieht. Ich male mir aus, wie er überlegt, ob er den Club verlassen und zu mir kommen oder ob er bleiben soll.

Er entschied sich zu bleiben.

Zwanzig Minuten später war er tot.

Der Schütze hinterließ eine Nachricht. Er hasse nicht die Music von Steeple 10 an sich, sondern die Vorstellung, dass alle diese Menschen aus ein und demselben Grund im Club seien, dass sie alle etwas gemeinsam hätten, etwas teilten, das sie verbindet. Er selbst mochte nichts und niemanden und neidete ihnen den geteilten Spaß, die gemeinsame Freude an Noise Pop. Und so eröffnete er das Feuer auf die dreihundert Menschen in dem gut besuchten Club und tötete einunddreißig von ihnen, darunter meinen Verlobten, Jem.

Manchmal sitze ich im Traum wieder in jener verregneten Nacht in meinem Wagen, und der Motor springt an. Ich fahre zum Club. Ich parke auf der Straße. Ich sehe Derrick Frost Willums aus seinem Toyota Corolla Baujahr 2011 steigen, sein schwarzer Trenchcoat zu dick und zu warm für diesen ungewöhnlich feuchten Augustabend in San Francisco. In manchen Versionen meines Traums stelle ich mir vor, wie ich ihn anspreche, mich mit ihm unterhalte, Freundschaft mit ihm schließe und ihm das Gefühl gebe dazuzugehören. Dann wieder renne ich in den Club und halte inmitten der pinkfarbenen und indigoblauen Lichter in der Menge Ausschau nach Jems stachelig gegelten Haaren.

Ich stelle mir vor, wie ich mich zu ihm durchkämpfe und ihm sage, er soll sich mit mir auf den Boden legen, da die meisten derjenigen, die sich fallen ließen in jener Nacht, überlebt haben. Ich male mir aus, wie wir im Kugelhagel aneinandergeklammert auf dem schmutzigen, von verschüttetem Bier klebrigen Boden liegen und die Menschen ums uns herum panikartig durcheinanderrennen und auf Blutlachen ausrutschen auf der Flucht vor Willums tödlichen Salven.

Aber in neun von zehn Träumen komme ich zu spät.

Ich sehe mich in Zeitlupe von meinem Wagen zum Clubeingang sprinten und die Tür aufreißen, als Willum gerade die Waffe gegen sich selbst richtet, abdrückt und rückwärts umkippt.

Ich stehe da wie gelähmt: eine einsame, zur Salzsäule erstarrte Gestalt, unfähig zu helfen, viel zu spät, um Jem zu retten, der mutmaßlich auf der Stelle tot war, als ihn die Kugel mitten ins Herz traf, dieses starke, wunderbare Herz, das so voller Liebe für mich gewesen war.

Beim Aufwachen ist mein Kopfkissen dann tränennass, und ich strecke die Hand nach Jem aus, in der Hoffnung, dass das alles nur ein schrecklicher Albtraum war und nicht ein unbegreiflicher, realer und für mich immer noch unbegreiflicher Teil meines Lebens. Aber Jems Bettseite ist immer leer, inzwischen seit fast zwei Jahren.

Für den Rest der Welt ging das Leben nach dem Attentat auf dem Steeple-10-Konzert weiter, und das Grauen verebbte mit jedem neuen blutigen Attentat ein wenig mehr, bis auch das Mitleid mit den namenlosen Fremden, die ein so brutales Ende gefunden hatten, verblasst war.

Nur mir gelingt das nicht. Ich kann nicht vergessen.

Unter den Konzertbesuchern war ein Mensch, der einen Namen trug, der innig geliebt wurde. Wir, die Überlebenden, sind seitdem halbe Zombies.

Lebende Tote.

Und einige von uns sind, auch wenn sie den Club in jener Nacht gar nicht betreten haben, immer noch irgendwie dort, durchleben wieder und wieder die Brutalität, mit der Willums Zorn unsere Lieben mitten aus dem Leben gerissen hat, und wünschen ebenso verzweifelt wie vergeblich, alles wäre irgendwie anders gekommen.

1

Brynn

Heute.

Brynn, könntest du die Website vielleicht schon heute fertigkriegen? Ich wollte eigentlich dieses Wochenende damit online gehen. Gib mir bitte kurz Rückmeldung.

Stu

Ich starre über den Rand meiner Kaffeetasse hinweg auf die Mail und verdrehe die Augen. Als ich Stu (von Stu’s Pools) den Preis von 1200 Dollar genannt habe für die Erstellung seiner Website, habe ich gleichzeitig klar und unmissverständlich erklärt, dass das bis zu drei Wochen dauern würde.

Und jetzt drängelt er schon nach gerade einmal zehn Tagen?

»Ich hasse Menschen«, sage ich zu Milo, meinem vier Jahre alten Siamkater.

Er läuft schnurrend auf meinem Schreibtisch auf und ab, zwischen meinen Unterarmen und der warmen Tastatur, um sich dann demonstrativ auf Letzterer niederzulassen. Sofort jagen unzählige Zeilen voller Fragezeichen über den Bildschirm.

»So kann ich nicht arbeiten«, schimpfe ich und trinke noch einen Schluck von meinem Kaffee.

Miau, antwortet Milo ungerührt und leckt sich die Pfote.

Was du nicht sagst. Pech für dich.

Milo war schon immer sehr gesprächig. Das war auch der Grund, weshalb Jem damals ihn aus all den Kätzchen im Zooladen ausgewählt hat.

»Jetzt hast du jemanden, der dir bei der Arbeit Gesellschaft leistet«, hatte er gesagt und der Kassiererin seine Kreditkarte gereicht.

»Ich möchte aber keine Verantwortung für eine Katze übernehmen«, jammerte ich.

»Lass ihn einfach dein Freund sein. Ich werde für ihn sorgen«, fegte Jem meinen Einwand mit breitem Neuengland-Akzent beiseite.

Letztlich war es das, was mich bewog nachzugeben, die Art, wie er das sagte. Es ging mir durch und durch. Ich hatte schon immer eine Schwäche für Akzente, und ich, die ich in San Francisco geboren und aufgewachsen war, hatte mich beim ersten Hallo in ihn verliebt.

Jeremiah Benton stammte aus Bangor, Maine, einem Ort, der so weit entfernt war von der Bucht, dass er ebenso gut in einemfremden Land hätte liegen können.

»Was möchtest du trinken?«, waren die ersten Worte, die ich an ihn richtete. Ich arbeitete an der Bar und war sofort hin und weg vom tiefen Aquamarinblau seiner Augen, als er zu mir aufblickte. Natürlich wollte ich mir auf gar keinen Fall anmerken lassen, wie unfassbar heiß ich ihn fand.

»Ein G’zapf’s.« Er verschluckte den einen oder anderen Buchstaben, woraufhin ich ihn mit seinem Akzent aufzog, während ich sein Bier zapfte.

»Gehen dir öfter Buchstaben verloren?«

Er trank durstig, wischte sich mit dem Handrücken den Schaum von den Lippen und grinste mich durch seinen struppigen Bart an. Wieder zogen mich seine tiefblauen Augen, die plötzlich noch einen Hauch dunkler zu werden schienen, in ihren Bann.

»Ich schätze, an dich werde ich noch mehr verlieren als ein paar Buchstaben, Süße.«

Einfach so.

Es war um mich geschehen.

Er erzählte mir, er habe einen Monat lang im Auftrag der Zeitschrift Backpacker den Sierra National Forest durchwandert.

Ich sagte, ich sei noch nie wandern gewesen, woraufhin er mich eine Stadtpflanze nannte und fragte, wann ich denn Zeit hätte, das nachzuholen. Trotz zahlreicher Einladungen war ich bis dato noch nie mit einem Gast ausgegangen, aber mit Jem verabredete ich mich ohne zu zögern für den folgenden Samstag.

Er hatte ein paar Buchstaben verloren, ich gleich mein ganzes Herz.

Miau?, fragt Milo, hält mit Putzen inne und holt mich mit seinen blauen Augen in die Gegenwart zurück und damit zur Website von Stu’s Pools.

Ich schiebe Milo sanft von der Tastatur, lösche vier Seiten Fragezeichen und wende mich wieder meinem E-Mail-Konto zu.

Nein, Stu.

Tut mir leid, aber wir hatten drei Wochen vereinbart. Die Website wird pünktlich zum 26. Juni fertig, versprochen.

Meine Finger fliegen über die Tasten, meine Augen wie immer langsamer als die Worte, die ich tippe. Als sie schließlich das Datum erreichen, erstarren meine Finger abrupt, und mir stockt der Atem.

26. Juni.

26. Juni.

Jems Geburtstag.

Jems dreißigster Geburtstag.

Der Kloß in meinem Hals ist so groß und schmerzhaft, dass ich keine Luft mehr bekomme. Ich massiere ihn mit einer Hand und rolle den Bürostuhl weg vom Schreibtisch, weg von dem Datum, einfach weg.

Weg …

Nur weg …

»Heute wäre sein Geburtstag gewesen«, sage ich laut, und die Worte schmecken auf der Zunge bitterer als mein Kaffee.

Wäre gewesen …

Wäre gewesen …

Heute wäre Jems dreißigster Geburtstag gewesen, zwinge ich mich zur Kenntnis zu nehmen.

Anna, meine Therapeutin, hat gesagt, dass das normal ist, wenn man einen geliebten Menschen auf gewaltsame Weise ganz plötzlich und unerwartet verloren hat: Über Jahre, manchmal auch ein ganzes Leben, behalten bestimmte Tage eine ganz besondere Bedeutung. Das hat damit zu tun, dass man keine Gelegenheit hatte, sich auf den Verlust vorzubereiten oder sich zu verabschieden. Auch wenn du es schaffst, dich mit dem Verlust abzufinden, kann ein Teil von dir bis zuletzt nicht wirklich glauben, dass der geliebte Mensch wahrhaftig tot ist.

Ein geheimer, verborgener, von Sehnsucht erfüllter Teil von dir hält stur an der unbewussten, irrationalen Überzeugung fest, dass derjenige gar nicht wirklich tot ist, sondern nur fort. Und wenn du dein Gehirn zwingst, sich der Realität zu stellen, dass derjenige wirklich und wahrhaftig tot ist, ist es, als würdest du ihn in eben diesem Moment noch einmal verlieren.

Inzwischen kommt das nicht mehr so häufig vor wie im ersten Jahr, aber ab und zu schon, und es reißt mir jedes Mal wieder den Boden unter den Füßen weg.

»Tauche ein in das Gefühl«, hat Anna mir geraten. »Denk ein paar Minuten an Jem, daran, was er dir bedeutet hat und wie sehr du ihn geliebt hast. Und dann nimmst du dir Zeit, dich noch einmal zu verabschieden. Es zu ignorieren bringt nichts, Brynn. Im Gegenteil. Verdrängung verhindert, dass die Wunde sich schließt. Wenn du dich der Realität und dem Schmerz stellst, wirst du irgendwann akzeptieren, dass er nie wieder zu dir zurückkommen wird.«

Mit brennenden Augen stehe ich auf und verlasse das Arbeitszimmer. Ich lausche dem Geräusch meiner Pantoffeln auf den Holzdielen des Flurs, während ich am Badezimmer und am Dielenschrank vorbeigehe. Ich betrete das Schlafzimmer, das ich früher mit Jem geteilt habe, dann den angrenzenden begehbaren Kleiderschrank und greife nach einem Schuhkarton auf dem obersten Regalboden.

Anna hat mir auch geholfen, mich zu überwinden, Jems Kleidung einer wohltätigen Organisation zu spenden und seine Bücher und Fotoalben zur Aufbewahrung an seine Eltern in Maine zu schicken.

Seine geliebte Backpacker-Ausrüstung, seine Karten und die Reiseführer habe ich seiner Zwillingsschwester überlassen, die seine Leidenschaft für das Wandern teilt. Für mich selbst habe ich nur ein paar Kleinigkeiten behalten, die in einen kleinen Karton passen: ein Streichholzbriefchen aus der Bar, in der wir uns kennengelernt haben, Briefe und Postkarten, die wir einander in den zwei Jahren unserer Beziehung geschrieben haben, Fotos von den Wanderungen, die wir unternommen haben, vorwiegend in Yosemite, mein Verlobungsring, den ich am ersten Jahrestag seines Todes abgenommen habe, und sein Handy.

Sein Handy.

Es liegt nun schon fast zwei Jahre mit leerem Akku in einem verschlossenen Klarsichtbeutel der KTU ganz unten in der Kiste, Jems eingetrocknetes Blut in dem Spalt zwischen Bildschirm und Plastikhülle.

Es ist ganz nah bei seiner Hand gefunden worden, unter der Hüfte einer Standford-Studentin, die mit ihrer Schwester auf dem Konzert war.

Als ich mich auf das Bett setze und die Schachtel öffne, kommt Milo ins Schlafzimmer, einen fragenden und leicht anklagenden Ausdruck auf dem Gesicht.

»Anna hat gesagt, ich soll das tun«, erkläre ich und wische mir eine Träne von der Wange.

Miau, antwortet er, streicht um meine Beine und legt sich dann in einen Flecken Sonnenlicht auf dem Teppich. Offenbar hat er keine Einwände gegen mein Vorhaben.

Mein Blick fällt zuerst auf das glänzende, leuchtend rote Streichholzbriefchen mit dem silbernen Schriftzug Down Time.

Ich schiebe es beiseite, und zum Vorschein kommt ein Foto von mir und Jem – ein Selfie von uns beiden auf der Vernal Fall Footbridge im Yosemite Nationalpark. Ich ignoriere den Stich, den mir das Bild versetzt, hebe den Stapel Fotos und Briefe vorsichtig aus der Schachtel und lege alles auf das Bett. Normalerweise sehe ich mir an dieser Stelle die Bilder an, weine bei der Erinnerung an die schöne Zeit, die wir hatten, lege anschließend alles in Tränen aufgelöst zurück und flüstere »Adieu, Jem«, bevor ich den Karton wieder verschließe und an seinen Platz zurückstelle.

Heute ist es aus irgendeinem Grund anders. Ich wende mich von den Fotos ab und blicke stattdessen auf die beiden Gegenstände, die noch in der Kiste liegen: mein Ring und sein Handy.

Impulsiv greife ich nach dem Telefon und nehme es heraus.

Zum ersten Mal, seit mir der Beutel vor einem Jahr ausgehändigt wurde, tue ich etwas, das meinen Herzschlag beschleunigt, wovon mir leicht schwindlig wird: Ich beuge mich über das Bett und stelle Jems Handy in die Ladestation auf dem Nachttisch. Nach zwei Jahren Stille erwacht es innerhalb weniger Sekunden zum Leben, und auf dem schwarzen Bildschirm erscheinen die Umrisse einer Batterie.

Obwohl mir die Geschwindigkeit und Leichtigkeit, mit der die Technik anspringt, beinahe obszön erscheint, bleiben meine Augen trocken, und ich kaue auf der Unterlippe, als mich ein lange nicht mehr verspürtes Gefühl der Vorfreude überkommt.

Ich weiß selbst nicht, was ich auf Jems Telefon zu finden hoffe, aber es ist so lange her, dass mich etwas berührt hat, dass ich mich ein klein wenig in meine Aufregung hineinsteigere.

Vor zwei Jahren, vor dem Steeple-10-Massaker, hatte ich ein erfülltes Leben. Ich war mit Jem verlobt, wir planten unsere Hochzeit, ich besuchte regelmäßig meine Eltern in Scottsdale und traf mich ständig mit Freunden. Kurz nachdem ich Jem kennengelernt hatte, schloss ich mein Studium für Webdesign ab und fing sofort an zu arbeiten.

Kurz darauf gab ich meinen Job im Down Time auf und arbeitete an den meisten Tagen von zu Hause aus.

Ich war gerne allein.

Ich fühlte mich nie einsam oder isoliert.

Jetzt, zwei Jahre später, dient mir derselbe Job als Ausrede, um mich von der Außenwelt abzuschotten.

Ich verlasse nur selten das Haus, lasse mir Einkäufe nach Hause liefern, und Bewegung verschaffe ich mir auf dem Laufband im Schlafzimmer. Ich fahre nur noch selten nach Scottsdale, trotz der besorgten Bitten meiner Mutter, mich doch öfter blicken zu lassen. Freunde aus der Zeit, bevor Jem in mein Leben trat, melden sich schon lange nicht mehr, nachdem ich ihre Textnachrichten und Nachrichten auf dem AB nie beantwortet habe.

Irgendwann haben sie aufgegeben und mir mitgeteilt, dass ich mich melden soll, wenn ich so weit bin, wieder unter Menschen zu gehen.

Ich lebe wie ein Eremit, abgesehen von meinen Terminen bei Anna zweimal im Monat. Und während ein Teil von mir weiß, dass das ungesund ist, schert sich ein noch größerer Teil von mir nicht darum.

Piep.

Jems iPhone leuchtet auf, und ein altes Foto von uns erscheint auf dem Bildschirm, zusammen mit der Aufforderung, die PIN einzugeben.

Mit zitternden Fingern gebe ich den Code ein: 062687, woraufhin sofort in fünf ordentlichen Reihen seine Apps erscheinen.

Kalender.

Uhr.

Wetter.

Nachrichten.

Voice Memos.

Kontakte.

Safari.

Mail.

Maps.

Einstellungen.

Notizen.

Kamera.

Galerie.

TV. iBooks.

Kindle.

App Store. iTunes Store.

Musik.

Shazam.

Obwohl das Telefon sich schon seit fast einem Jahr in meinem Besitz befindet, bemerke ich erst jetzt den Fleck in der oberen Ecke des Bildschirms. Es ist ein sehr blasser Fleck, der aber jetzt vor dem hellen Hintergrund deutlicher zu sehen ist.

Bräunlich rot und leicht verschmiert, der Rest eines blutigen Fingerabdrucks. Mir stockt der Atem, und ich starre den Fleck lange reglos an. Schließlich fahre ich ganz langsam mit einem Finger darüber, frage mich, wann und wie der Fingerabdruck entstanden ist, und blinzle gleich darauf überrascht, als Jems letzte Textnachricht aufpoppt, die ich unabsichtlich geöffnet habe.

Oben auf dem Bildschirm steht Brynn, was bedeutet, dass er an mich geschrieben hat.

Die nicht verschickte Nachricht lautet katahd.

Ich schnappte nach Luft bei der Erkenntnis, dass Jem unmittelbar vor seinem gewaltsamen Tod versucht hat, mir eine Nachricht zu schreiben. Der Bildschirm verschwimmt, als meine Augen sich wieder mit brennenden, sinnlosen Tränen füllen.

Für jeden anderen mag katahd unsinnig erscheinen, aber ich weiß sofort, wofür es steht.

Katahdin.

Mount Katahdin.

Der höchste Berg in Maine.

Ich drücke sein Telefon an mein Herz, rolle mich auf dem Bett zusammen und weine bitterlich.

***

»Was soll das heißen, du fährst nach Maine? Brynn, wenn du mal rausmusst, komm bitte nach Scottsdale. Du kannst bleiben, solange du magst.«

»Mom, bitte.«

»Das macht doch keinen Sinn, Liebes«, entgegnet sie, halb besorgt, halb ungeduldig.

Ich sehe sie vor mir, wie sie in ihrem eleganten Heim auf einer Liege neben dem Pool sitzt, einen breitkrempigen Sonnenhut auf dem Kopf und einen verblüfften Ausdruck auf dem jugendlichen Gesicht.

»Wir wissen ja, wie sehr du Jem geliebt hast, aber es ist jetzt zwei Jahre her …«

»Stopp«, sage ich leise.

Von all den Dingen, die Leute zu einem sagen, nachdem man einen geliebten Menschen verloren hat, sind »Zeit heilt alle Wunden« und »Du wirst darüber hinwegkommen« nicht nur wenig hilfreich, sondern auch verletzend und machen einen richtig wütend.

Sie seufzt, fährt aber mit sanfter Stimme fort. »Brynn, Liebes, bitte. Komm für eine Woche zu uns nach Scottsdale.«

Wie kann ich ihr begreiflich machen, was die Nachricht, die ich auf Jems Telefon entdeckt habe, für mich bedeutet?

Nach den quälenden vierundzwanzig Monaten, in denen ich um ihn getrauert habe, verspüre ich seit zwei Tagen etwas Neues. Ich habe einen Plan, ein Ziel, einen Grund, um aufzustehen und meine Wohnung zu verlassen. Auf eine Art und Weise, die mir nie in den Sinn gekommen wäre, hat Jem mir aus dem Grab heraus gezeigt, wie ich von ihm Abschied nehmen kann. Er hat mir den Weg gewiesen, wie ich ihn loslassen und mein Leben weiterleben kann. Dafür muss ich aber meine Komfortzone verlassen, meine Lethargie überwinden und handeln.

»Mom, er hat mir gerade geschrieben. Seine letzten Gedanken galten mir. Ich weiß es, weil er gerade eine Textnachricht verfasst hat. Er hat in den letzten Sekunden seines Lebens versucht, den Namen dieses Berges zu schreiben. Katahdin. Begreifst du denn nicht? Ich muss da hin. Für ihn.«

Jetzt ist es mit ihrer Ruhe vorbei. »Nur weil du vor Jahren mit Jem ein paarmal wandern warst, heißt das noch nicht, dass du ganz allein einen Berg besteigen kannst!«, protestiert sie mit unnatürlich schriller Stimme. »Es gibt dort Bären, Brynn! Das ist Wildnis. Wahrscheinlich hast du dort nicht einmal Handy-Empfang. Und es ist so weit weg! Wenn dir etwas passiert, dauert es Tage, bis Daddy und ich bei dir sind. Ich bin deine Mutter, und ich liebe dich, und ich bitte dich inständig, von diesem Plan Abstand zu nehmen.«

»Dafür ist es zu spät, Mom«, entgegne ich. »Jems Schwester holt mich Sonntagabend am Flughafen ab. Ich wohne erst mal bei ihr. Sie kennt den Berg in- und auswendig.«

Ich habe Hope gestern Abend das erste Mal seit einem Jahr angerufen und beim Wählen ihrer Nummer befürchtet, alte Wunden aufzureißen, aber sie war so herzlich, wie ich sie von ihren zwei Besuchen bei uns in San Francisco her kannte.

»Brynn! Wie geht es dir?«

»Ganz okay, Hope. Und selbst?«

»Dito. Aber es gibt gute und schlechte Tage«, gestand sie. »Und bei dir?«

»Mir geht es genauso.« Ich schwieg einen Moment und atmete mehrmals tief durch, um die aufsteigenden Tränen zu unterdrücken.

»Ich vermisse ihn.«

»Ich auch. Jeden Tag.«

»Ich, äh …« Ich räusperte mich. »Ich habe etwas gefunden. Bei Jems Sachen.«

»Was denn? Wovon sprichst du?«

»Ich habe damals fast alles an dich und deine Eltern geschickt. Aber bei den Dingen, die ich behalten habe, war auch sein Handy. Ich habe es erst vor einem Jahr von der Polizei zurückbekommen. Es hat all die Zeit in einem Karton gelegen. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe es nie aufgeladen. Bis vorgestern Abend.«

»Mein Gott«, sagte sie. »Und was hast du gefunden?«

»Nicht viel. Aber ich glaube, … dass er mir, unmittelbar bevor er starb, noch etwas sagen wollte.« Ich biss mir auf die Unterlippe und konzentrierte mich darauf, mit fester Stimme fortzufahren. »Da war eine angefangene Textnachricht. K-A-T-A-H-D-«

»Katahdin!«, rief sie aus.

»Genau«, sagte ich und hatte plötzlich ein Kribbeln im Bauch vor lauter Tatendrang.

»Er wollte dir eine Nachricht schreiben?«

»Ja.«

»Und du glaubst … Du glaubst, er wollte, dass du dort hingehst?«

»Ja, das glaube ich.«

»Um den Berg einmal gesehen zu haben?«

»Ich weiß nicht genau«, gestand ich. »Ich weiß nur, dass ich dorthin muss.«

»Oh. Dann kommst du her?«

Ihre Stimme, die bis dahin sehr warm geklungen hatte, kühlte ein wenig ab, und einen Sekundenbruchteil fragte ich mich, ob ich dort überhaupt willkommen war.

Jems Eltern hatten damals einen Trauergottesdienst für ihren Sohn organisiert, aber ich hatte nicht daran teilgenommen. Ich war damals bei meinen Eltern in Scottsdale und schluckte große Mengen Valium, um durch den Tag zu kommen. In den zwei Jahren, die seitdem verstrichen sind, habe ich bitter bereut, nicht nach Maine geflogen zu sein damals, und ich habe mich immer gefragt, ob ich seine Eltern und seine Schwester durch mein Fernbleiben vor den Kopf gestoßen habe.

»Hm-mm. Ich komme am Sonntag.«

Hope schwieg einen Moment, bevor sie antwortete. »Du kannst gerne bei mir wohnen. Soll ich dich am Flughafen abholen?«

Meine Schultern entspannten sich ein wenig.

»Das wäre großartig. Ich lande abends um zwanzig nach sechs.«

»Ich schreibe es mir auf, damit ich es nicht vergesse.« Nach einer kurzen Pause fuhr sie fort. »Nimm es mir nicht übel, Brynn, aber der Katahdin ist nichts für Anfänger.«

»Darum …« Nach kurzem Zögern gab ich mir einen Ruck und führte den Satz zu Ende. »… hatte ich gehofft, du würdest mich begleiten.«

»Ich wünschte, ich könnte, aber ich fliege Montagmorgen nach Boston. Ich halte eine Woche lang Vorlesungen an der BU. Wie lange möchtest du bleiben?«

»Nur drei Tage«, entgegnete ich und fragte mich, ob ich nicht besser den Rückflug offengelassen hätte. Andererseits wollte ich Kunden wie Stu’s Pools nicht verlieren, deren Website ich nach meiner Rückkehr dringend würde fertigstellen müssen.

»Weißt du was?«, sagte Hope schließlich. »Du packst das. Ich schreibe dir alles auf. Du folgst dem Saddle Trail bis Baxter Peak. Dort meldest du dich bei der Ranger-Station. Lass dir Zeit. Es werden massenweise AT-Hiker dort sein.«

»AT?«

»Appalachian Trail. Wenn du Hilfe brauchst, hilft dir sicher jemand. Ich sorge dafür, dass du perfekt ausgestattet bist, okay? Ich leihe dir etwas von meiner Ausrüstung und beschaffe, was du sonst noch brauchst, damit du alles Nötige am Start hast.«

Ich hatte sehr gehofft, dass Hope mich begleiten würde, aber es gab kein Zurück, auch wenn ich den Berg allein besteigen musste. Ich musste das tun.

Für Jem.

Und für mich.

Seufzend schiebe ich die Erinnerung an mein Gespräch mit Hope beiseite und kehre zurück zu jenem mit meiner Mutter, der ich gerade weisgemacht habe, dass Jems Schwester mich begleiten wird.

»Mach dir keine Sorgen, Mom. Es ist richtig. Wirklich. Es wird alles gutgehen.«

»Ich halte es nach wie vor für keine gute Idee, Brynn. Dein Vater und ich …«

»Mom, ich brauche jetzt deine Unterstützung. Zum ersten Mal, seit Jem gestorben ist … ich weiß auch nicht …, freue ich mich auf etwas. Ich habe zum ersten Mal wieder ein Ziel. Ich verspreche, auf mich aufzupassen, aber ich muss das einfach tun. Ich muss einfach.«

Meine Mutter sagt lange nichts. Schließlich fragt sie: »Brauchst du Geld?«

»Ich bin dreißig Jahre alt, und du behandelst mich, als wäre ich elf«, erwidere ich und blicke lächelnd auf Milo, der zwischen meinen Beinen hindurchstreicht.

»Ich habe dich lieb«, sagt Mom. »Für mich bleibst du immer elf.«

»Ich habe dich auch lieb.«

Wir unterhalten uns über den letzten Sieg meines Vaters auf einem Golfturnier, und sie erzählt mir vom neuen Freund meiner Cousine Bel. Wir beenden das Telefonat lachend, was schon sehr lange nicht mehr geschehen ist. Und als ich das Telefon auf die Ladestation zurückstelle und in mein Zimmer gehe, um zu packen, empfinde ich Dankbarkeit.

Ich bin bereit.

2

Cassidy

Sechs Jahre alt.

Ich habe meinen Vater in dem alten Schuppen hinter dem Haus beim Ausnehmen eines Waschbären überrascht.

Das Tier lag auf dem Rücken, die Pfoten ausgestreckt und mit Nägeln auf einem Tisch fixiert, der höher war als ich. Blut war aus allen vier Pfoten gelaufen und auf den Betonboden getropft.

Nachdem ich eine Weile neugierig von der offenen Schuppentür aus zugesehen hatte, näherte ich mit ganz leise der Werkbank und betrachtete meinen Vater, der fasziniert auf das tote Tier starrte, in der Hand einen Gegenstand, den ich später als blutiges Skalpell identifiziert habe.

Erst als ich nur noch wenige Zentimeter vom Kopf des Tieres entfernt war und in seine Augen sah, realisierte ich, dass es noch lebte. Aus vor Schmerzen verschleierten Augen starrte der Waschbär zurück und blinzelte.

Ich schnappte nach Luft, und das Geräusch machte meinen Vater auf mich aufmerksam. Er fuhr wütend herum.

»Verschwinde von hier, Cassidy!«, herrschte er mich an. »Raus, Junge! Ich arbeite!«

In meiner Eile stolperte ich und fiel rückwärts hin, rappelte mich hastig wieder auf und rannte durch den Wald zurück nach Hause, zu meiner Mutter und in Sicherheit.

»Cass!« sagte sie, als ich atemlos und getrieben von panischem Entsetzen dorthin lief, wo sie gerade im Garten frisch gewaschene Wäsche aufhängte.

»Woher kommst du, Süßer?«

Woher ich komme? Aus einem Albtraum, dachte ich, stürzte mich auf sie, vergrub das Gesicht in ihrem Rock und schlang die knochigen Arme um ihre schlanke Taille.

Obwohl ich erst sechs war, war mir klar, dass ich etwas ganz Furchtbares gesehen hatte. Und ich wusste instinktiv, dass ich ihr nicht davon erzählen durfte.

Manche Geheimnisse, vor allem die dunklen, sind einfach zu grauenhaft, um sie in Worte zu fassen und mit jemandem zu teilen.

»Der Wald«, sagte ich und atmete den sauberen Duft ihres von der Sommersonne gewärmten Jeansrocks ein.

»Du weißt, dass dein Daddy heute Abend wegfährt, oder, Schatz? Er wird etwa einen Monat weg sein.« Sie seufzte. »Bleib in der Nähe, Cass. Nicht wieder weglaufen. Wir essen zusammen zu Abend. Er wird sich von dir verabschieden wollen.«

Mein Vater war LKW-Fahrer. Seine normale Route, die er mir einmal auf einer Karte gezeigt hatte, verlief von unserem Haus im Norden von Maine bis nach Florida an der Ostküste und wieder zurück. Bis zu 12 000 Meilen fuhr er in einem Monat auf der I-95 bei drei Fahrten in seinem eigenen Truck.

Darum sahen wir ihn nicht so oft. Er war immer nur zwei, drei Tage zwischen zwei Fahrten zu Hause. Die übrige Zeit lebten Mama und ich allein auf unserer Farm in einem Vorort von Crystal Lake. Die Sommerferien verbrachten wir bei meinem Opa, der in einer Blockhütte in den Wäldern am Fuß des Katahdin wohnte. Darum kannte ich meinen Vater nicht besonders gut, aber meine Mutter machte sich immer hübsch, wenn er daheim war. Sie trug Röcke anstatt der üblichen Jeans und das Haar nicht zum Pferdeschwanz gebunden, sondern offen.

In den paar Tagen im Monat war sie richtig glücklich. Sie sagte dann, dass es meinem Vater gefiel, wenn seine Frau sich für ihn zurechtmachte, und ihr selbst machte es auch großen Spaß. In den zwei, drei Nächten, wenn Daddy daheim war, durfte ich nicht in Mamas Zimmer schlafen, aber nachts drangen seltsame Geräusche unter der Tür durch, kehliges Stöhnen und das rhythmische Quietschen von Mamas Bett. Erst viele Jahre später habe ich verstanden, was das bedeutete.

An meinem achten Geburtstag hatte ich insgesamt kaum mehr als einhundert Tage mit meinem Vater verbracht.

In meinem ganzen Leben.

Mein achter Geburtstag.

Er war zufällig an diesem Tag zu Hause.

Es war der letzte von drei Tagen, bevor er zu seiner nächsten Fahrt aufbrechen würde.

Und es war auch der Tag, an dem die Bundespolizei bei uns klopfte, um ihn zu verhaften.

3

Brynn

»Brynn! Hier bin ich!«

Ich blicke auf und sehe Jems Zwillingsschwester Hope, die mir vom Gepäckband aus zuwinkt, als ich am Flughafen von Bangor die Rolltreppe herunterkomme. Sie hat die gleichen hohen Wangenknochen und meerblauen Augen wie Jem, und das gleiche wuschelige, goldblonde Haar fällt ihr in sonnengebleichten Wellen über die Schultern. Ihr offenes Lächeln ist jenem ihres Bruders so ähnlich, dass es mir einen Stich versetzt.

Ich hoffe, ich mache keinen Riesenfehler, der mich auf meinem Weg zurück zur Normalität zurückwirft. Was heißt zurückwerfen, sage ich mir gleich darauf, ich lebe wie ein Eremit, ganz allein, abgesehen von meinem Kater. So viel gibt es da nicht zurückzuwerfen.

»Da bist du ja«, sagt sie lächelnd.

»Hope«, erwidere ich, verlasse die Rolltreppe und werde sofort umarmt. »Schön, dich zu sehen!«

Als sie mich fest an sich drückt, schießen mir Tränen in die Augen. Reiß dich zusammen.

Hope hält mich auf Armeslänge von sich. Sie lächelt nun nicht mehr.

»Du bist ja nur noch Haut und Knochen, Brynn.«

»Das ist die Dein-Verlobter-ist-gestorben-Diät«, entgegne ich achselzuckend.

Sie zuckt zusammen und weicht mit einem schockierten Laut zurück.

Scheiße.

»Tut mir leid«, sage ich und schüttle heftig den Kopf. »Es tut mir schrecklich leid, Hope. Ich weiß selbst nicht, warum ich das gesagt habe. Scheiße, tut mir leid. Ich bin es nicht mehr gewöhnt, unter Menschen zu sein. Lieber Gott, Hope, bitte verzeih mir.«

»Schon gut«, murmelt sie, aber meine gedankenlosen Worte haben ihr Lächeln vollständig ausgelöscht. Sie holt tief Luft.

»Musst du noch Gepäck abholen?«

»Nein.«

»Dann lass uns zum Wagen gehen, okay?«

Als wir uns schweigend auf den Weg in Richtung Tiefgarage machen, möchte ich etwas sagen, um die Stimmung aufzuhellen, aber meine unüberlegten Worte lassen sich nicht zurücknehmen. Davon abgesehen möchte ich auch nicht so tun, als ginge es mir blendend. Nicht Hope gegenüber.

Jem ist fort. Ich weiß das. Ich weiß, dass er nie zurückkommen wird. Aber manchmal fühlen sich meine Trauer und mein Zorn immer noch hart und kalt an wie Eis. Tatsächlich habe ich es sogar lange genau so empfunden: als einen unendlich dicken Eispanzer um mein Herz. Lange Zeit habe ich mich gefragt, wie es möglich war, dass mein Herz überhaupt noch schlug. Und wie ich zu meiner Schande gestehen muss, gab es Tage, da wünschte ich, es würde einfach stehenbleiben.

Aber es pumpt weiter Blut, als wüsste es, dass das Eis eines Tages schmelzen wird.

Ich fürchte diesen Tag und sehne ihn doch auch herbei.

Jemand anders zu lieben wird für mich eine unermessliche Gefahr bergen. Wie könnte ich je ertragen, noch einmal jemanden zu verlieren? Aber die Alternative, mein Leben lang zu trauern und auf Gefühle zu verzichten, ist auch nicht wirklich eine Option. Tatsächlich ist diese Vorstellung sogar noch unerträglicher, als dieses Kapitel abzuschließen und noch einmal von vorn anzufangen.

Mein derzeitiges Dasein hat nichts mit Leben zu tun.

Ich existiere, mehr nicht.

Aber seit ich Jems Handy aufgeladen habe, frage ich mich, ob ich nicht vielleicht langsam wieder so weit bin, ins Leben zurückzukehren.

»Ich stehe hier drüben«, sagt Hope und zeigt auf einen schwarzen Geländewagen. Sie öffnet den Kofferraum, und ich hebe meinen Bordkoffer hinein.

»Hope«, sage ich und lege eine Hand auf ihren Arm, nachdem ich die Kofferraumhaube zugeschlagen habe. »Es tut mir aufrichtig leid.«

»Ich weiß«, antwortet sie und schenkt mir ein missglücktes Lächeln. Sie schaut mir in die Augen und umschließt meine Hand mit ihrer.

»Ich habe dich das letzte Mal gesehen, als er noch gelebt hat, Brynn. Du hast dich sehr verändert. Du siehst anders aus und du klingst auch anders.«

Ihre Worte schmerzen, aber ich weiß, dass sie recht hat. Das ist so, wenn man jemanden verliert, den man so sehr geliebt hat wie ich Jem: Man kann nie wieder der Mensch sein, der man vorher war. Niemals.

Ich bin mir selbst immer noch nicht im Klaren darüber, was für ein Mensch aus mir geworden ist.

Sie holt tief Luft.

»Ich hoffe, dass der Trip dir hilft.« Ihre Augen leuchten ein wenig auf. »Das hätte ihm gefallen, weißt du … Mit dir den Katahdin zu besteigen, diese Erfahrung mit dir zu teilen.«

»Ich weiß«, entgegne ich leise und schlucke den Kloß in meinem Hals herunter.

»Komm«, sagt sie, und ihre Hand gleitet von meinem Arm. »Fahren wir zu mir, dann können wir besprechen, welche Route für dich die beste zum Gipfel ist.«

Auf dem Flug nach Maine habe ich fast die ganze Zeit das Kapitel zum Mount Katahdin in dem Neuengland-Reiseführer studiert, den ich in San Francisco besorgt habe.

Katahdin bedeutet in der Sprache der amerikanischen Ureinwohner »Größter Berg«, und für Jem hätte dies nicht zutreffender sein können. Er hatte ihn im Alter von zehn Jahren das erste Mal bestiegen, und wenn ich Hope danach gefragt hätte, hätte sie mir nicht beantworten können, wie oft er seither oben gestanden hatte. Der Berg war so etwas wie sein zweites Zuhause gewesen. Auf der Highschool hatte er in den Sommerferien als Führer gearbeitet und fast jedes Wochenende sowie an vielen Wochentagen Kirchengruppen und Sommercamper den schroffen Berg hinauf- und wieder hinuntergeführt.

Hope schnallt sich an, und ich mache es ihr nach und wende mich ihr zu.

»Was hältst du davon, wenn ich es über den Knife Edge probiere?«

Sie hatte schon den Rückwärtsgang eingelegt, aber jetzt dreht sie ruckartig mit einem schockierten Gesichtsausdruck den Kopf zu mir herum und bringt den Schalthebel wieder in Parkposition.

»Gar nichts. Es sei denn, du hast Todessehnsucht.«

Der Knife Edge war Jems Lieblingsweg zum Gipfel. Es stimmt, dass der Weg stellenweise nur knapp einen Meter breit ist, mit einem tiefen Abgrund auf der einen oder anderen Seite. Und ja, auf der Strecke sind in den vergangenen fünf Jahrzehnten dreiundzwanzig Menschen tödlich verunglückt. Aber ich möchte mich weitestgehend an Jems Route halten.

»Bist du schon über diesen Weg aufgestiegen?«

Sie nickt mit versteinerter Miene. »Ja.«

»Und warum kann ich das dann nicht?«

Hope wendet den Blick von mir ab und fährt rückwärts aus der Parklücke.

»Weil ich, so wie mein Bruder, seit meinem zehnten Lebensjahr auf dem Katahdin herumgeklettert bin.«

»Ich war mit Jem auf mehreren anspruchsvollen Klettertouren«, entgegne ich. »Er ist jedes zweite Wochenende mit mir im Yosemite Nationalpark gewesen. Ich bin mit ihm den Glacier Point rauf.«

»Über den Four Mile Trail?«

»Ja.«

»Gut. Das ist ein anspruchsvoller Trail zu einem Gipfel unter tausend Meter.«

»Und …?«

»Was kommt beim Trail-Ranking nach anspruchsvoll?«

»Sehr anspruchsvoll.«

»Aha. Und danach?«

»Hmmm …« Ich versuche, mich zu erinnern. »Sehr, sehr anspruchsvoll?«

Hope verdreht die Augen, bezahlt die Parkgebühr an den Parkplatzangestellten und lenkt den Wagen hinaus in den Abend.

»Kennst du das Ranking des Knife Edge Trail?«

Nein, aber ich ahne, dass ich gleich mehr dazu erfahren werde.

»Super megaschwer«, sagt Hope, hält an einer roten Ampel und mustert mich mit einer Mischung aus Ärger und Sorge. »Der Trail wird ausdrücklich nur erfahrenen Kletterern empfohlen.«

Sie holt tief Luft und gibt Gas, als die Ampel auf Grün schaltet. »Brynn, muss ich mir Sorgen um dich machen?«

»Nein.« Ich stütze einen Ellbogen auf den Fensterabsatz und blinzle gegen die aufsteigenden Tränen an.

»Ich … Ich möchte nur …«

»Ich weiß«, sagt Hope seufzend und fährt auf den Highway. »Du möchtest dich ihm nah fühlen. Aber du musst klug handeln, wenn du den Greatest One bezwingen willst. Im Gegensatz zum Glacier Point ist Baxter Peak 1600 Meter hoch. Und es sind fünfzig Prozent mehr Kletterabschnitte, Brynn. Wenn du oben bist, wirst du völlig fertig sein. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr. Du wirst nicht mehr genug Kraft haben für den Knife Edge. Sei mir nicht böse, aber ich glaube nicht, dass du dem gewachsen bist. Im Übrigen würde Jem von den Toten auferstehen und mich umbringen, wenn ich dich dazu ermutige. Es ist einer der gefährlichsten Trails in ganz Neuengland. Sogar auf der ganzen Welt.«

»Okay«, sage ich und wische mir mit der Hand die Tränen aus den Augen. »Also nicht der Knife Edge.«

»Puh. Ich hatte schon befürchtet, du würdest mit mir darüber streiten.«

»Nein. Ich habe verstanden.« Ich nicke. Aus Enttäuschung über die Routenänderung wechsle ich das Thema.

»Wie geht es deinen Eltern?«

»Sie sind stark gealtert seit damals«, erzählt sie mit einem tiefen Seufzer. »Aber sie sind zähe Neuengländer vom alten Schlag und werden uns wahrscheinlich noch alle überleben.«

Sie wirft mir einen Blick zu. »Hast du Zeit für einen Besuch bei ihnen?«

Ich weiß, dass ich keine Zeit haben werde. Außerdem wüsste ich nicht, was ich ihnen sagen sollte. Hope mustert mich abwartend, also bemühe ich mich, das zu sagen, was sie hören möchte.

»Vielleicht Dienstag auf dem Weg zum Flughafen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen«, antworte ich. »Und wie geht es dir so? Immer noch so zufrieden mit deinem Job?«

Hope ist die jüngste Biologiedozentin an der Universität von Maine. Sie nickt, und ihre Gesichtszüge entspannen sich.

»Voll.«

»Irgendwas Neues?«

Sie grinst. »Na ja. Ich habe jemanden kennengelernt.«

Ich lächle sie an und bin selbst überrascht von der aufrichtigen Freude, die mich bei dieser Neuigkeit durchströmt.

»Schockiere mich und erzähle mir, dass es einer deiner Studenten ist.«

Sie lacht leise und schüttelt ihre lange blonde Mähne.

»Sorry, ich muss dich leider enttäuschen. Er ist Dozent für Umweltwissenschaften an der BU. Er hat in Orono einen Vortrag gehalten, den ich glücklicherweise besucht habe.«

»Liebe auf den ersten Blick?«, necke ich sie.

»Es war die Art, wie er über Landerhaltung gesprochen hat«, sagt sie mit einem übertriebenen Seufzer und zwinkert mir dann zu.

»Biologin und Umweltschützer. Klingt, als würdet ihr optimal zueinanderpassen.«

»Ich hoffe es«, gesteht sie, einen sehnsüchtigen Tonfall in der Stimme.

»Moment mal!«, rufe ich aus, als die Information gesackt ist. »Hast du nicht gesagt, du fährst morgen nach Boston?«

»Richtig.«

»Und wie lange seid ihr beide schon zusammen?«

»Etwa zehn Monate.«

»Glaubst du, er …«

»Frag nicht, das bringt Unglück.«

»… er macht dir einen Antrag?«, fahre ich fort, ihre Warnung ignorierend.

»Verflixt. Ich hoffe, du hast es jetzt nicht verdorben!«

»Tut mir leid«, sage ich und lege den Kopf schräg. »Aber jetzt, wo es eh zu spät ist … Wird er?«

»Wie gesagt … Ich hoffe es.«

Ganz kurz sehe ich Jem vor mir knien, seine Augen blauer als der Himmel über ihm, und das kleine Samtkästchen in seiner Hand öffnen.

Brynn, willst du mich heiraten?

Ich kneife einen Moment die Augen fest zu, atme tief ein und schlage sie beim Ausatmen wieder auf, gewappnet für die Woge der Panik, die unweigerlich auf jede besonders schöne Erinnerung folgt.

Vielleicht liegt es daran, dass ich weit weg bin von dem Ort, an dem ich ihn verloren habe, oder daran, dass seine Schwester bei mir ist, die ihn ebenso sehr geliebt hat wie ich, vielleicht auch an meinem Vorhaben, den Katahdin zu besteigen, um von ihm Abschied zu nehmen … Jedenfalls bleibt die Panik diesmal aus. Stattdessen durchströmt mich ein Gefühl inneren Friedens, und meine Augen bleiben trocken.

Mit einem erleichterten Seufzer kurbele ich mein Fenster herunter und atme die hereinströmende frische Luft ein, dankbar, dass die Erinnerung an Jems Antrag mir das Herz wärmt, anstatt unerträglichen Schmerz auszulösen.

»Ich wünsche es dir«, sage ich, werfe einen Blick auf Jems Schwester und bete, dass die Zukunft für sie all das Glück be-reithält, das ihrem Bruder so abrupt genommen worden ist.

»Von ganzem Herzen.«

4

Cassidy

Neun Jahre alt.

Die Sekretärin der Grundschule, Mrs Hughes, mustert mich über den Rand ihres Schreibtischs hinweg so eisig, dass ich mich auf meinem Stuhl noch kleiner mache und auf meine alten Sneakers mit dem trocknenden Erbrochenen starre.

Nach dem Mittagessen hatten zwei Schüler mich auf der Toilette in die Enge getrieben. Der kleinere der beiden stand an der Tür Schmiere, während der größere mich fragte, ob ich auch so ein »irrer Vergewaltiger und Mörder« wäre wie mein Vater.

Als ich nicht antwortete, versetzte er mir einen heftigen Schubs. Ich taumelte rückwärts und schrie auf, als ich mit der knochigen Hüfte gegen das Waschbecken knallte.

»Ein blaues und ein grünes Auge«, höhnte er. Der Speichel sammelte sich in seinem Mundwinkel, während der Junge auf mich zukam. »Ein irrer Psychopath. Du bist ein gottverdammter irrer Killer.«

Er schubste mich erneut, und ich wimmerte leise.

»Und, heulst du jetzt?«

Ich wollte weinen.

Mir war an so ziemlich jedem Tag in meinem Leben zum Weinen zumute, aber stattdessen saugte ich die Wangen ein und biss hinein, damit der Schmerz die Tränen zurückdrängte, während ich auf den gefliesten Boden starrte.

»Du gehörst hier nicht mehr her«, fuhr der Junge fort. »Du und deine Mom seid allen Leuten hier unheimlich. Niemand möchte euch mehr hier haben. Ihr müsst wegziehen.«

»J. J., wir müssen verschwinden. Es wird jeden Moment jemand aufkreuzen.«

»Halt die Klappe, Kenny.«

J. J. wandte sich wieder mir zu, versetzte mir zwei schallende Ohrfeigen und zwang mich, zu ihm aufzusehen.

»Sieh mich an, wenn ich mit dir rede, Kleiner.« Ich blickte in einen braunen, eiskalten Augen. »Hast du mich verstanden? Niemand will euch hier haben, Mörderbalg.«

Ich schluckte die aufsteigende Galle herunter.

»Niemand will deine Mördergene hier haben.«

»J. J. …«

»Niemand will an deinen Vater erinnert werden und an das, was er getan hat.«

Ich versuchte, erneut zu schlucken, aber irgendwie waren die Muskeln an meinem Hals wie gelähmt und gehorchten mir nicht.

»Niemand hier will …«

Mein Magen verkrampfte sich, ich würgte, und gleich darauf erbrach ich in einem Schwall mein Mittagessen auf J. J.’s Patriots-Sweatshirt, seine Jeans und seine Nikes.

»Scheißeeee!«, brüllte er und sprang entsetzt zurück. »Was für eine Sauerei!«

Tränen liefen mir über das Gesicht, wobei das mehr eine Folge des Erbrechens war als eine Reaktion auf die Gemeinheiten, die J. J. mir an den Kopf geworfen hatte. Erbrochenes tropfte von meinen Lippen und meinem Kinn auf mein rotes T-Shirt und meine abgewetzten Walmart-Sneaker.

»Ich haue ab!«, rief Kenny, riss die Tür auf und verschwand auf dem Flur.

»Das wirst dir noch leidtun, Arschgesicht!«, schrie J. J., machte kehrt und suchte ebenfalls das Weite.

Mein Shirt und meine Schuhe waren voller Erbrochenem. So konnte ich nicht zurück in meine Klasse. Also ging ich stattdessen auf die Krankenstation. Die Krankenschwester musterte mich ohne einen Funken Mitleid und gab mir eine Jogginghose und ein altes T-Shirt aus dem Fundus. Während ich mich umzog, hörte ich, wie sie die Schulsekretärin anwies, meine Mutter anzurufen.

Mama traf eine Dreiviertelstunde später ein und musterte mich sorgenvoll. Ich murmelte, dass es mir leid tue, aber sie sagte nur, ich solle einen Moment warten, und eilte in das Büro des Schuldirektors. Durch die offene Tür kann ich draußen auf meinem Stuhl jedes Wort mithören.

»Diese Schule ist nicht geeignet für Cassidy, Ms Porter«, sagt er. »Sie können sicher nachempfinden, wie unbehaglich sich die anderen Kinder in Gegenwart Ihres Sohnes fühlen.«

»Aber warum denn?«, fragt sie unglücklich. »Cass ist ein guter Junge. Freundlich.«

Mr Ruggins räuspert sich.

»Es hat bislang keinerlei Probleme mit Cassidy gegeben, und ich kann nicht von Ihnen verlangen, ihn von der Schule zu nehmen, Ma’am. Allerdings wird es nicht bei diesem einen Zwischenfall dieser Art bleiben. Ich fürchte, Ihr Sohn wird es mit der Zeit immer schwerer haben.«

»Ich verstehe das nicht. Er kann keiner Fliege etwas zuleide tun«, sagt sie unglücklich. »Er ist sanftmütig und …«

»Das bestreitet ja auch niemand, Ms Porter. Trotzdem denke ich, dass es für Cassidy und auch für Sie selbst das Beste wäre, wenn er zu Hause unterrichtet würde.«

»Zu Hause! Aber ich bin keine Lehrerin. Ich wüsste gar nicht, wie.«

Ich höre Mr Ruggins Stuhl quietschen und stelle mir vor, wie er sich vorbeugt.

»Das brauchen Sie auch nicht. Sie können bei Walmart drüben in Lincoln ein Buch kaufen, und ich werde Ihnen erklären, wie Sie ihm alles beibringen können, was er wissen muss. Wir können Ihnen das Buch auch bestellen, wenn Sie möchten. Ich kann Mrs Hughs auch bitten, Ihnen die Bestellnummer aufzuschreiben.«

»Aber was ist mit Freunden? Er wird doch einsam sein so ganz allein.«

»Ms Porter«, entgegnet Mr. Ruggins freundlich, »Cassidy hat keine Freunde.«

»Natürlich hat er Freunde«, protestiert sie. »Joey Gilligan, Sam White. Marcus …«

»Nein, Ma’am«, fällt Mr Ruggins ihr ins Wort. »Er hat keine Freunde mehr. Cassidy bleibt beim Mittagessen und in den Pausen immer für sich. Er wechselt die Klasse allein. Niemand spricht mit ihm, außer um ihn anzufeinden. Er lässt sich nichts zuschulden kommen, trotzdem gibt es seinetwegen immer wieder Ärger.«

Meine Mutter fängt an zu weinen, und es zerreißt mir das Herz, weil ich bis jetzt für mich behalten habe, wie die anderen Kinder mich behandeln, seit mein Vater verhaftet und verurteilt wurde.

Ich wollte ihr nicht noch mehr Sorgen bereiten. Jetzt ist es raus, und ich weiß, dass es ihr wehtut. Ich balle die Hände zu Fäusten, und obwohl meine Wangen noch bluten, seit ich auf der Toilette draufgebissen habe, beiße ich erneut zu.

»Mr Ruggins! Cassidy hat doch aber nichts getan!«, protestiert meine Mutter mit brüchiger Stimme.

»Sein Vater aber schon«, hält Mr Ruggins dem entgegen. Wieder das Quietschen, und ich stelle mir vor, wie er sich diesmal wieder zurücklehnt.

»Fragen Sie doch mal die Familien dieser armen Mädchen. Er war ein Ungeheuer.«

»Paul ist … Paul ist krank. Wir wussten doch nicht … Ich meine, wir hatten doch keine Ahnung. Er war ständig unterwegs, und … und …«

Sie schweigt eine Weile, ehe sie fortfährt.

»Aber Cassidy ist doch noch ein Kind. Er ist erst neun Jahre alt. Und er ist nicht sein Vater.«

»Cassidy ist sein Sohn, Ma’am. Sein Fleisch und Blut.«

Ich bin der Sohn des Mannes, den ein Reporter als »den brutalsten Serienmörder, den es in Maine je gegeben hat« bezeichnet hat. Meine Mutter hat versucht, mich vor der Wahrheit zu beschützen, aber während des Prozess und im Nachgang der Verurteilung gab es kein Entrinnen.

Es wurde im Fernsehen ausgestrahlt, und es stand in den Zeitungen im Supermarkt. Es war allgegenwärtig.

Mein Vater, Paul Isaac Porter, hat zwischen 1990 und 1998 entlang der I-95 mindestens ein Dutzend junge Frauen vergewaltigt und ermordet.

Das ist Fakt.

Und es verfolgt mich auf Schritt und Tritt.

Sohn eines Vergewaltigers.

Mörderbalg.

Freak.

Killer.

Seit seiner Verhaftung und insbesondere seit seiner Verurteilung hat man mir jede erdenkliche Beleidigung an den Kopf geworden. Die Leute wechseln die Straßenseite, wenn Mama und ich ihnen entgegenkommen. Sie bewerfen unser Haus mit Eiern und schleudern Steine durch die Fenster. Sie wechseln die Bank, wenn wir uns in der Kirche irgendwo hinsetzen.

Die Bedienungen im Restaurant behandeln uns wie Luft, auch wenn Mama darum bittet, bestellen zu dürfen. Auch anständige Menschen wie meine Lehrer, der Pastor und seine Frau oder Mr Ruggins vermeiden jeden Blickkontakt.

Mama weint die ganze Zeit. Sie sagt, sie sei dumm und naiv gewesen, wirft sich vor, dass sie etwas hätte merken müssen.

Sie schläft sehr schlecht. Sie schreckt beim leisesten Geräusch hoch. Und seit einiger Zeit, wenn sie glaubt, ich würde es nicht merken, mustert sie mich eindringlich, als versuche sie, sich über etwas klar zu werden. Wenn ich aufschaue, wendet sie den Blick hastig ab, so wie ich es tue, wenn man mich bei etwas erwischt, das ich nicht tun sollte.

Cassidy ist sein Fleisch und Blut, Ma’am.

Aber ich bin nicht er.

Ich bin ich.

Ein eigenständiges Individuum.

Es entsteht eine lange, lastende Stille, während ich darauf warte, dass meine Mutter etwas sagt – irgendetwas –, dass sie erklärt, mein Vater und ich wären zwei verschiedene Personen.

Ich habe niemanden vergewaltigt.

Ich habe niemanden ermordet.

Ich habe niemandem etwas getan.

Nie.

Aber sie schweigt. Und ihr Schweigen trifft mich bis ins Mark.

»Nehmen Sie ihn für heute mit nach Hause, Ma’am«, sagt Mr Ruggins nach einer langen, unbehaglichen Pause. »Und denken Sie über das nach, was ich gesagt habe, ja? Es wäre bestimmt für alle das Beste.«

Als Mama gleich darauf aus Mr Ruggins Büro kommt, ist sie kreidebleich, ihre Augen sind vom Weinen gerötet, und auf ihrem Gesicht liegt ein Ausdruck von Schock und Resignation.

»Mama?«, sage ich leise, nehme ihre Hand und blicke in ihre verweinten blauen Augen.

Sie blickt auf mich herab und hebt das Kinn.

»Wir gehen.«

Ich verlasse mit ihr das Sekretariat, und wir gehen den Flur hinunter und durch die Doppeltüren nach draußen auf den Parkplatz. Schweigend setze ich mich in den Fond, schnalle mich stumm an und schweige auf der ganzen Heimfahrt, während sie leise vor sich hin weint.

5

Brynn

Als wir in ihrer Wohnung angekommen sind, entkorkt Hope eine gute Flasche Merlot und grillt uns Steaks. Während das Fleisch auf dem Rost brutzelt und die Sterne nach und nach am Nachthimmel auftauchen, erzählt sie mir von Hiking Touren, die sie und Jem gemeinsam unternommen haben. Sie berichtet davon, wie Jem einem kleinen Mädchen, das sich bei einem Campingausflug mit den Eltern verirrt hatte, das Leben gerettet hat. Die Ranger hatten vergeblich nach dem Kind gesucht, aber Jem, der dort oben jeden Stein kannte, hatte sie schließlich in der Nähe eines der Wasserfälle entlang des Hunt Trail aufgespürt.

»Er war erst fünfzehn, aber damals ist mir klar geworden, dass Klettern für ihn mehr war als nur ein Hobby«, sagt Hope und nippt an ihrem Wein. In ihrem Garten funkeln Libellen wie eine blinkende Weihnachtslichterkette. »Es war der Ausdruck auf seinem Gesicht, als er den Parkplatz betrat, auf dem ein Einsatzzentrum eingerichtet worden war. Er war von Kopf bis Fuß mit Staub und Erde bedeckt, und sie sah sogar noch schlimmer aus. Aber er … Wie soll ich sagen … Ich wusste, dass er den Berg im Blut hatte.«

»Diese Geschichte hat er mir nie erzählt.« Ich nippe an meinem Wein. »Gott, wie sehr ich ihn vermisse.«

Seufzend legt Hope eine Hand auf die Hüfte. »Versprichst du, nicht böse zu werden, wenn ich dir etwas sage?«

Ich sehe sie mit großen Augen an. »Ist es etwas Fieses?«

»Nein, nicht fies. Nur ehrlich.«

Ich schlucke. »Okay.«

»Ich habe das mit euch beiden nie wirklich verstanden.«

»Was meinst du damit?«

»Versteh mich nicht falsch: Er war glücklich mit dir, und ich habe nicht den leisesten Zweifel daran, dass er dich geliebt hat.«

Ich trinke noch einen Schluck Wein und blicke von der Bank neben dem Grill zu ihr auf. Schweigend warte ich ab, dass sie fortfährt.

»Aber … Ich dachte immer, er würde sich in eine Frau verlieben, die ebenso naturverrückt wäre wie er, eine, die das Hiken, das Klettern und das Campen ebenso sehr liebt wie er.«

»Es … hat mir gefallen«, entgegne ich leise.

»Nein«, widerspricht Hope, und obwohl ich sie nie als Dozentin erlebt habe, erlebe ich sie nun im Pädagogenmodus. »Du hast es toleriert. Weil es Teil seiner Arbeit war und weil du ihn geliebt hast. Vielleicht …« Sie mustert mich einen Moment schweigend mit Röntgenblick. »… hast du auch geglaubt, du könntest ihn mit der Zeit ändern.«

»Du hast aber eine rege Phantasie.«

»Habe ich das?« Sie verstummt, und ich fürchte, das Gespräch könnte in eine Richtung gehen, die mich richtig wütend macht. »Ich war mir nicht sicher, ob das von Dauer sein würde mit euch. Mit dir und Jem. Ich hatte Angst, du würdest ihn eines Tages vor die Wahl stellen.«

Bei ihren Worten stockt mir der Atem, und ich kann nur noch verschwommen sehen.

»Oh.«

»Brynn«, sagt sie sanft, schließt den Deckel des Grills und setzt sich zu mir. »Ich möchte dich nicht verletzen. Ehrlich nicht. Ich frage mich nur, ob dir sein Naturfimmel nicht irgendwann auf den Zeiger gegangen wäre. Ob du ihn nicht immer seltener auf seinen Touren begleitet hättest. Du bist nicht mit Hiken und Klettern groß geworden. Mal ehrlich, du kannst nicht wirklich behaupten, du hättest es geliebt, oder? Aber er hat es gebraucht wie die Luft zum Atmen. Und es war kein Egoismus, sondern ein Instinkt. Ein Bedürfnis. Es lag ihm im Blut, und du hättest ihn nie dazu gebracht, darauf zu verzichten.«

»Ich habe gar nicht versucht, ihn davon abzubringen. Ich habe ihn geliebt, so wie er war.«

»Das weiß ich«, antwortet sie und zuckt leicht zusammen, während sie den Kopf zur Seite neigt. »Aber hättest du in allen Ferien hiken und campen wollen? Hättest du jedes Wochenende mit deinen Kindern in freier Natur verbringen wollen?« Sie schüttelt den Kopf. »Ihr habt in der Stadt gelebt. Mitten in San Francisco, Brynn. Für dich war Hiken ein Zeitvertreib. Ein Ausflug. Für Jem war es eine Lebenseinstellung. Sein Job bestand darin, über das Hiken und Klettern zu schreiben, und ich denke, dieser Teil von ihm war es, den du toleriert und zu akzeptieren versucht hast, indem du ihn ab und an begleitet hast. Aber du solltest wissen, indem er mit dir in der Stadt gelebt hat, hat er einen Teil seiner Natur unterdrückt. Er wäre am liebsten die ganze Zeit in freier Natur gewesen. Immer. Jedes Wochenende. Jeden Tag.«

»Hat er dir das gesagt? Dass er meinetwegen auf vieles verzichten musste?«

»Ich habe ihn besser gekannt als jeder andere«, fährt sie mit ruhiger Stimme fort. »Ich habe ihn beobachtet und mir Sorgen um ihn gemacht. Um dich. Um euch beide.«

In Hopes Augen liegt ein trauriger Ausdruck, aber sie wendet den Blick nicht ab. Es versetzt mir einen Stich. Ihre Worte tun auch deshalb so weh, weil sie eine Wahrheit aussprechen, die ich mir nie eingestehen wollte: dass ich Jem mit der Zeit immer seltener in die Natur begleitet hätte, weil ich mich nicht wirklich dafür begeistern konnte. Jem seinerseits hätte nicht darauf verzichten können, weil die Natur sein Lebensinhalt war. Vielleicht hätte ich seine ach so geliebte Natur irgendwann dafür gehasst, dass sie so viel von seiner Zeit beanspruchte. Vielleicht wäre ich irgendwann auch auf ihn wütend geworden.

»Hast du mit Jem darüber gesprochen?«, frage ich, meine vorhin bereits gestellte Frage umformulierend. Ich will wissen, ob sie hinter meinem Rücken darüber gesprochen hatten. Sie hebt das Kinn und nickt. »Er war mein Zwillingsbruder.«

»Und was hat er gesagt?«, frage ich mit belegter Stimme.

»Dass ihr euch beide liebt und gemeinsam einen Weg finden werdet.«

»Das hätten wir«, sage ich und halte ihrem Blick stand, verwirrt und wütend.

Sie steht auf, überquert die Terrasse und öffnet den Grilldeckel, um die Steaks zu wenden.

Während ich meinen Wein austrinke, wächst meine Empörung. Wie kann sie es wagen, unsere Liebe infrage zu stellen? Wie kann sie es wagen, an einer Beziehung zu zweifeln, die so brutal beendet wurde?

»Warum genau erzählst du mir das?«, frage ich. »Wozu soll das gut sein?«

Sie dreht sich zu mir herum, mit mitfühlendem Blick, aber ohne Bedauern. »Weil du seit zwei Jahren um ihn trauerst.«

»Na und?«, entgegne ich schroff.

»Es kann leicht passieren, dass man einen Toten idealisiert und einen gewissen Kult um ihn herum schafft.«

»Glaubst du, es war leicht für mich, meinen Verlobten zu verlieren?«, frage ich pikiert und springe auf. »Die Liebe meines Lebens?«

»Nein«, entgegnet sie leise. »Ich denke, es war unerträglich.«

»Was …?«

»Jem war kein Gott«, flüstert sie mit Tränen in den Augen. »Er war schön und reinen Herzens, aber so wie jeder andere hatte auch er seine Fehler. Er hat dir sein Herz geschenkt, Brynn, aber seine Seele gehörte der Natur. Auf immer und ewig.«

Meine Seele gehört dem Katahdin. Zumindest war das so, bis ich sie dir geschenkt habe.

Ich erinnere mich an seine Worte. Sie hallen in meinem Kopf wider. Den ersten Satz hatte er mit Ehrfurcht ausgesprochen, den zweiten eher dahingesagt und mir dabei spielerisch gegen das Kinn getippt.

»Er hat mich geliebt«, protestiere ich gequält.

»Ja, das hat er.«

»Wir hätten es geschafft.«

Sie schaut mich aus traurigen Augen an, und ihr Schweigen spricht Bände.

»Wir hätten einen Weg gefunden, so wie er es gesagt hat!«

»Okay«, sagt sie leise, aber es ist zu spät. Etwas Unausgesprochenes steht im Raum, und es ist eine unerträgliche Erkenntnis.

Vielleicht hätten wir es geschafft. Vielleicht aber auch nicht.

***

Während wir schweigend essen, geht mir durch den Kopf, dass Hope Dinge ausspricht, die man nur jemandem sagen würde, den man nicht erwartet wiederzusehen. Und plötzlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen: Das hier ist unser Abschied. Wir sind nie Freundinnen gewesen. Die einzige Verbindung zwischen uns war unsere gemeinsame Liebe zu Jem. Wenn sie morgen nach Boston fliegt, wird sie ihr Leben weiterleben, und ich glaube, das Gleiche erwartet sie auch von mir. Nach dem heutigen Abend werden wir uns vermutlich nie wiedersehen.

»Gibt es etwas, was du wissen möchtest?«, frage ich. »Über Jem?«

Sie blickt auf. Ihr Blick wird weicher, und ihre Lippen verziehen sich zu einem traurigen Lächeln, und da weiß ich, dass ich richtig liege. Es ist unsere letzte Begegnung. Sie schüttelt den Kopf. »Es gibt nichts, was ich nicht über ihn gewusst hätte.«

»Ich wecke traurige Erinnerungen an ihn«, stelle ich ohne Bitterkeit fest. »Es muss schwer für dich gewesen sein, mich herkommen zu lassen.«

»Brynn«, sagt sie und wischt sich mit der Serviette den Mund ab, bevor sie fortfährt. »Ich habe Jem geliebt. Aber es war mehr als das. Er war mein Zwilling. Er war ein Teil von mir – mehr als jeder andere Mensch auf diesem Planeten. Wusstest du, dass ich in der Sekunde, da sein Herz aufgehört hat zu schlagen, ohnmächtig geworden bin? Ich stand an der Mikrowelle und habe Popcorn gemacht, weil ich einen gemütlichen Filmabend geplant hatte. Zwei Stunden später bin ich auf dem Küchenfußboden wieder zu mir gekommen. Das Telefon klingelte. Du warst dran. Du hast mir mitgeteilt, er sei tot.« Sie greift nach der Flasche Merlot und schenkt uns Wein nach.

»Du warst da für ihn. Das meine ich ehrlich. Er war wirklich glücklich mit dir. Er hatte viele Träume. Und ich werde immer dankbar dafür sein, dass er die wahre Liebe kennengelernt hat, bevor er starb.« Sie trinkt einen Schluck und mustert mich über den Rand ihres Glases hinweg. »Ob du es glaubst oder nicht. Alles, was ich heute Abend zu dir sage, sage ich für ihn.« Sie lässt ihre Worte einen Moment nachklingen, ehe sie fortfährt. »Verstehst du, was ich meine? Ich sage dir, was er wollen würde, dass ich sage, um dir zu helfen, dein Leben weiterzuleben.«

Ich beiße die Zähne zusammen, erwidere ihren Blick und wappne mich innerlich.

Sanft fährt sie fort. »Er ist fort, aber du bist noch da. Du musst ihn loslassen, sonst wirst du nie erfahren, was – oder wen – das Leben noch für dich bereithält.«

Was – oder wen – das Leben noch für dich bereithält.