19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ebersbach & simon

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

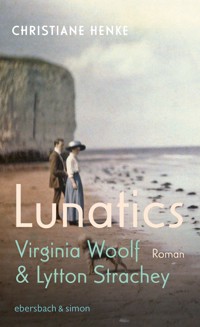

Ein fulminanter Roman über Virginia Woolf und die Bloomsbury-Group Ein kühler Frühlingstag in Cambridge,1901: Virginia Stephen und ihre Schwester Vanessa lernen die illustren Studienfreunde ihres Bruders Thoby kennen, darunter auch Lytton Strachey – eine schicksalhafte Begegnung. Wenige Jahre später stehen Virginia und Lytton, zwei Seelenverwandte, die inzwischen eine intensive Beziehung verbindet, im Mittelpunkt der Londoner Bloomsbury Group, die mit bahnbrechenden Werken und erotischen Verwicklungen von sich reden macht.Ein fulminanter Roman, bewegend und atmosphärisch dicht erzählt, über die Ausnahmeschriftstellerin Virginia Woolf, die Werke der Weltliteratur von bis heute ungebrochener Strahlkraft schuf, und zugleich ein intimer Blick hinter die Kulissen der legendären Bloomsbury Group. Mit vielen Originalzitaten aus dem Briefwechsel Virginia Woolf & Lytton Strachey (bislang nur auf Englisch erschienen). »Liebster Lytton, suche ein Haus für mich, das niemand finden kann. Mit Dir rede ich lieber als mit jedem anderen Menschen auf der Welt. Deine Virginia«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 386

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Christiane Henke

Lunatics

Virginia Woolf & Lytton Strachey

Roman

ebersbach & simon

Inhalt

1. Teil

1

2

3

4

5

6

II. Teil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

III. Teil

1

2

3

4

5

6

Note der Autorin

Weitere Nachweise

Danksagung

Für Günther und Miriam

1. Teil

1

Traum: Ein Zimmer mit zugezogenen Vorhängen – dämmrig und in ein dunkelgrünes Licht getaucht. Lytton ist da. Er steht nah am Kamin, vor einer vom Feuer erleuchteten regenbogenfarbenen Skulptur, die in ihrer Form an einen Leuchter erinnert. Menschen kommen und gehen. Einige sprechen Lytton an, der irgendwie heller aussieht als die anderen, und er antwortet ihnen, als sei das die natürlichste Sache von der Welt. Sie selbst hat eine unerklärliche Scheu, das Wort an ihn zu richten.

2

Mit einem lauten Rums schlagen die Fensterflügel zu – kurz darauf stößt der Wind sie wieder auf. Draußen rauscht der Regen. Sie ist längst wach, fühlt sich aber noch nicht in der Lage, aufzustehen. Mit der nächsten Windböe regnet es ins Zimmer herein. Der Regen platscht auf die Bettdecke, auf ihr Gesicht. Blitze zucken über den Himmel, gefolgt von krachendem Donner. Draußen schlagen die Hunde an. Scharfes, unregelmäßiges Gebell. Sie schließt das Fenster, legt sich wieder in das durchnässte Bett. Ihre Beine rudern unter der Decke, als wolle sie vor etwas weglaufen.

3

Nach dem Frühstück verlässt sie das Haus. Sie friert, weil sie den Mantel vergessen hat, will aber nicht umkehren. Der Himmel ist bedeckt von tief hängenden grauen Wolken, hinter denen sich Lichtfächer zeigen. Der Regen hat aufgehört. Es riecht nach Frühling. Das Leben geht weiter, als sei nichts geschehen. Es ist aber etwas geschehen, etwas Unumkehrbares, Nichtwiedergutzumachendes, das ihr Leben unterbrochen hat. Eine Tür ist zugefallen und kann nicht mehr geöffnet werden. Das heißt, eigentlich sind es zwei Türen. Die Tür hinter ihr, hinter der ihre Vergangenheit mit Lytton liegt, und die Tür vor ihr, hinter der bis vor Kurzem noch ihre Zukunft lag. Und sie ist jetzt eingeschlossen in diesem engen, leeren Raum, abgeschnitten vom Fluss des Lebens, abgeschnitten von allem.

Sie folgt einem großen, dünnen Mann mit Bart, der eine goldene Metallbrille trägt, bis zum Gordon Square, dann einem anderen in einem hellen Anzug mit einem Panamahut auf dem Kopf. Der Parkwächter sieht ihr nach, als sie zum zweiten Mal den Platz umrundet. Sie bemerkt sein Befremden, registriert automatisch, mit dem Blick der Schriftstellerin, die rote Uniform, die goldenen Knöpfe – und erschrickt, als sie plötzlich ihre eigene Stimme hört: Nein, sagt die Stimme (eine fremde Stimme und doch ihre eigene), das ist unmöglich. Für einen Moment sieht sie sich selbst von außen, wie durch die Linse einer Kamera: Eine ältere Frau mit kurzem Haar, in einem eleganten grünen Kleid und flachen Schuhen, die, vor sich hinmurmelnd, mit ihren langen Beinen große, undamenhafte Schritte macht. Bis zum Brunswick Square läuft sie einem Mann auf einem schwarzen Fahrrad hinterher, dann einem anderen, der mit einem aufgespannten Damensonnenschirm unterwegs ist. Und jedes Mal hat sie das Gefühl: Da ist er, ja, jetzt kommt er, und dann ist er es nicht, kann es ja auch nicht sein, aber schon an der nächsten Ecke glaubt sie wieder, Lytton zu erkennen, ist für einen Moment voller Hoffnung, beschleunigt ihren Schritt, überholt den Mann in dem langen schwarzen Mantel, dreht sich um – und begreift ihren Irrtum. Kein Mensch, muss sie plötzlich denken, hat mir jemals mehr bedeutet als Lytton. Wie sehr er mir fehlt. Wie ich es hasse, hier zu sein, ohne ihn. Wenn ich ihn geheiratet hätte …

Zurück am Tavistock Square geschieht etwas Unerwartetes, denn der Mann, der ihr dort entgegenkommt, das Gesicht halb verborgen in dem langen, rotbraunen Bart, der auf seinem Schlips liegt, ist Lytton. Es kann nicht sein, aber es gibt keinen Zweifel. Als er vor ihr steht, verhält er seinen Schritt, seine braunen Augen hinter der Goldrandbrille leuchten auf, und sie fragt automatisch, wie unter einem Schock: »Hast du geschrieben?«

»Kein Wort!«, antwortet er, und in dieser Verneinung erkennt sie all das wieder, was zu ihm gehört: Seine Selbstironie, seinen Wunsch, sie zu amüsieren, seine Koketterie, seinen Mut, ehrlich zu sein, sein Bedauern über seine Schwäche. Und jetzt könnte etwas beginnen, aber die Imagination bricht hier plötzlich ab. Nein, ich kann nicht, denkt sie. Die Erinnerung, das ist genug. Es gibt keine Zukunft mehr für Lytton und mich.

Lytton ist schon seit Ende November schwer krank gewesen, aber niemand hat ihr etwas gesagt – bis kurz vor Weihnachten. Noch Anfang Dezember hat sie ihm in völliger Ahnungslosigkeit einen Brief geschrieben, einen Traumbrief, in dem sie ein Liebesgedicht von Shelley zitiert:

Aus Träumen von dir erhebe ich mich –

und von dem sie bis heute nicht weiß, ob er ihn noch gelesen hat.

Ein paar Tage hat es noch gegeben, an denen eine Genesung möglich schien. Die Ärzte wussten ja nicht, was Lytton hatte. Dickdarm-Vereiterung schien eine mögliche Diagnose, eine andere Krebs. Von einem Magen-Karzinom war die Rede. Im Grunde sei mit Lytton alles in Ordnung, lautete die Einschätzung eines Spezialisten, den die Familie aus London hatte kommen lassen. Man müsse nur abwarten, bis die Krankheit nachlasse. Vorher könne man nichts tun.

Während sie im Sturmschritt den Russell Square umrundet, muss sie plötzlich an ihren Vater denken. Das schmale, bleiche Gesicht. Die buschigen Augenbrauen. Der struppige Tolstoi-Bart. Seine verrückten Kopfbedeckungen. Der riesige, alte, unmögliche Schlapphut. Das indische Käppi, das er so liebte. Sein mit einer Feder geschmückter Wanderhut. Der Ausdruck von Leid in seinen Zügen. Seine Angst (er war von dem Gedanken besessen, zu wenig Geld zu haben). Sein unsagbar liebevoller, sorgfältiger Umgang mit seinen Büchern und Wanderschuhen. Die oft erzählte Geschichte, wie er sie einmal, in St. Ives, nackt ins Meer geworfen habe, an die sie keine Erinnerung hat. Würde ihr Vater heute noch leben, wäre er jetzt 99 Jahre alt (in seinem 100. Lebensjahr) – sie hätte für ihn da sein müssen und kein Leben gehabt, keine Ehe, keine Bücher, keine Freunde, nichts.

Dr. Leslie Stephen, Historiker und Cambridge-Mann wie Lytton, gestorben vor fast 30 Jahren an einer ähnlichen Krankheit. Damals hatten es die Ärzte Unterleibskrebs genannt. Und immer noch ist alles mit ihm verbunden. Die Erinnerungen an die Kindheit. Die Erinnerung an die Mutter. Ihre abendliche Bibellektüre, die ihr Ehemann regelmäßig sarkastisch kommentierte. Dr. Stephen glaubte nicht an die Tröstungen des Christentums. Er glaubte nicht an die Unsterblichkeit der Seele, an Vergebung und Erlösung von der Schuld. Er glaubte nicht an den Gott der Liebe. Er glaubte an die Einsamkeit, Kraft und Schönheit des männlichen Geistes. Er lebte in einem Gewimmel von acht Kindern, eingesponnen in einen Kokon weiblicher Fürsorge, und die ganze Zeit sehnte er sich nach Cambridge zurück – oder nach der Unzugänglichkeit und Wildheit des Hochgebirges und nach seinen doppelt genähten Wanderschuhen.

Es fängt wieder an zu regnen. Sie verlässt den Square, läuft zum Britischen Museum (hier hat sie Jahr für Jahr durch die sich öffnenden Schwingtüren den berühmtesten Lesesaal der Welt betreten; hier hat sie sich mit Lytton getroffen, als sie beide noch jung waren), läuft weiter zum Bedford Square (hier, in der Nr. 44, hatte Ottoline Morrell ihren Salon, in dem vor mehr als 20 Jahren sowohl sie als auch Lytton willkommen waren). Sie ist jetzt nass bis auf die Haut, fängt an zu rennen, in strömendem Regen, zurück zum Russell Square, über den Bedford Way zum Tavistock Square. Es gelingt ihr nicht, unbemerkt ins Haus zu kommen. Leonard hat auf sie gewartet. Er hat sie gesucht, hat sich Sorgen gemacht. Jetzt ist er erleichtert, aber auch wütend: »Wo warst du, Virginia? Weißt du, dass du vergessen hast, in deinem Schlafzimmer die Sturmhaken in die Ösen zu hängen?«

4

Traum: Gegen einen grauen Himmel, über den zerfetzte Wolken jagen, ragt ein monströses, düsteres Gebäude. Es ist das Haus Lancaster Gate Nr. 69. Ein kleiner Junge in einer blauen Jacke läuft die Stufen rauf und runter, umkreist die Säulen des Eingangsportals und verschwindet im Haus.

5

14. Januar 1932. Sie fahren nach Ham Spray. Aber es ist zu spät, und als sie ankommen, dürfen sie Lytton nicht sehen. Lyttons jüngerer Bruder James Beaumont teilt Leonard noch unter dem Terrassendach die Entscheidung der Familie mit. Sie gibt vor, sich die Hände waschen zu müssen, geht ins Haus, steigt wie in Trance die ausgetretenen, hölzernen Treppenstufen hoch zum ersten Stock. Je höher sie steigt, desto leiser werden die Stimmen der Männer. Es fällt kein lautes Wort. Kein Widerspruch von Leonard. Kein Protest. Kein Beharren auf ihrem Anliegen. Auf der siebten Stufe versagt ihr linkes Bein. Sie fällt auf die Knie, krabbelt auf allen Vieren weiter, atmet den Staub ein. Oben angekommen, gelingt es ihr, sich aufzurichten. Langsam, Schritt für Schritt, tastet sie sich den schmalen Flur entlang.

James’ Worte unter dem Verandadach: Die Familie fürchte, ihr Besuch könne zu anstrengend für Lytton sein. Lytton lasse aber ausrichten, er habe sich über ihr Kommen gefreut. Warum gefreut? Sie sind doch noch da. Sie sind doch gerade erst gekommen. Können das Lyttons Worte gewesen sein, die James ihnen ausgerichtet hat? Sie glaubt nicht daran.

Eine Krankenschwester mit einer gestärkten Haube auf dem Kopf, in der Hand eine in ein Handtuch eingeschlagene Wärmflasche, drängt sich an ihr vorbei und verschwindet in einem Zimmer mit einer angelehnten Tür. Eine andere, ebenfalls in Tracht, kommt ihr entgegen, eilig, einen purpurroten Morgenrock über dem Arm. Lyttons Morgenrock. Der Geruch von Erbrochenem. Beide Frauen sehen sie kurz an und schenken ihr dann keine weitere Beachtung. Sie späht durch den Türspalt. Zuerst kann sie nichts sehen – abgesehen von dem langen schmalen Läufer auf dem rohen Dielenboden, der zu einem der beiden Schiebefenster führt. Sie hat dieses Zimmer ja nie betreten und weiß nicht, dass Lyttons Bett mit dem Kopfende an der Türseite steht. Vorsichtig drückt sie gegen den goldenen Ring, der an dem schwarzen Riegelschloss befestigt ist, bis sie, immer noch verborgen hinter der Tür, auf Zehenspitzen ein Stück in das Zimmer hineingehen kann.

Sie lugt um die Ecke, sieht den achteckigen goldenen Spiegel über dem Kamin, sieht die von bemalten Kacheln umrahmte Feuerstelle und auf den Kacheln das Bild eines nackten Hermaphroditen. Sie sieht die beiden mit grünem Papier bespannten Wandschirme, sieht die Kommode mit der winzigen brennenden Lampe und neben dem Bett, an der Längsseite der Wand, in einem einfachen Holzrahmen, Carringtons ikonenhaftes Lytton-Porträt. Sie sieht die Krankenschwester auf ihrem Stuhl. Sie sieht Lyttons Kopf auf dem Kissen, den schwarz-grünen Schatten seines Kopfes hinter dem Wandschirm. Die Luft im Zimmer ist stickig. Die geschlossenen Fenster sind mit Eisblumen bedeckt. Im Kamin brennt ein helles, knacksendes Feuer.

Sie geht nicht in das Zimmer. Sie wagt es nicht, den Abschied, der ihr verweigert wird, zu erzwingen. Sie bleibt verborgen hinter der Tür. Von dort sieht sie Lytton zum letzten Mal, sterbend, ohne seine Brille, hinter dem grünen Wandschirm, in seinem großen Doppelbett, bewacht von einer Krankenschwester. Für einen Moment hebt er den rechten Arm, reckt ihn senkrecht in die Luft, bewegt die Finger. Ermutigt löst sie ihre um die Tür gekrampften Hände, lässt die Arme sinken und spricht lautlos in das Sterbezimmer hinein:

Lytton!

…

James hat gesagt, du möchtest mich nicht sehen.

…

Ich habe ihm nicht geglaubt.

…

Aber ich kann nicht bleiben. Wenn ich zu lange wegbleibe, werden sie misstrauisch werden.

…

Good bye, Lytton.

Liebe und Segen.

Good bye.

Die Atemzüge des Sterbenden werden lauter. Irgendetwas scheint ihn sehr anzustrengen. Ein Stöhnen kommt aus seinem Mund, das in einem Röcheln verebbt.

Auf Zehenspitzen schiebt sie sich rückwärts aus dem Zimmer und zieht die Tür hinter sich ran. Vorsichtig, Stufe für Stufe, steigt sie die knarrende Holztreppe hinunter. Umklammert das Geländer. Versucht, die Kontrolle zu behalten. Ihr linker Oberschenkel zittert. Ihr Inneres fühlt sich kalt an. Draußen ist die geschlossene Wolkendecke aufgerissen und gibt den Blick frei auf Inseln von dunklem Winterblau. Leonard und James stehen immer noch auf der vereisten Terrasse, wartend, schweigend, eingehüllt in die weißen Rauchwolken ihres Atems. Sie rutscht über den gefrorenen Boden. Es ist minus 10 Grad. Eine trockene, beißende Kälte. Nein, denkt sie, es ist nicht wahr. Lytton ist ja noch da. Er lebt. Er hat seinen Arm gehoben. Er hat seine Finger bewegt. Diese Kraft hatte er. Ärzte können sich irren. Es gibt Spontanheilungen.

6

Traum: Ein Hotel in Italien. Die rot getünchten Wände des Speisesaals sind mit Goldpartikeln besprengt. An einem kleinen Fenstertisch, ihrem Tisch direkt gegenüber, entdeckt sie Lytton. Sie wundert sich, wie er an diesen Ort kommt (was für ein Zufall), als ihr plötzlich einfällt, dass er sterben wird. Sie geht zu ihm und sagt ohne weitere Einleitung: »Es muss nicht stimmen, was die Ärzte sagen.« Lytton wirkt sehr jung und lebendig – lebendiger als in all den Jahren, in denen sie ihn kannte. Er sieht auch besser aus – gesünder, kräftiger, nicht so dünn, weniger blass. Er sieht nicht aus wie ein Sterbender. Er sieht aus wie jemand, der ihres Trostes nicht bedarf. Die Ärzte werden sich geirrt haben, denkt sie überrascht, oder sie haben aus irgendeinem Grund gelogen. Aber dann wird ihr plötzlich klar, dass das alles Unsinn ist; dass es hier nicht um die Voraussagen von Ärzten geht; dass es nicht darum geht, ob und wann Lytton sterben wird. Lytton ist ja schon tot – jetzt weiß sie es wieder. Er ist gestorben. Er wurde kremiert. Wie konnte er aus der Asche seiner Urne wieder auferstehen? Sie weiß, dass das unmöglich ist. Und doch steht Lytton in diesem Moment lebendig vor ihr. Er spricht nicht, aber er wirkt glücklich. Er lächelt, sieht sie an, breitet die Arme aus.

II. Teil

1

Leonard hat ihr das Stricken empfohlen, und sie hat sich in ihrem Zimmer am Tavistock Square in ihren durchgesessenen grünen Lieblingssessel gesetzt, eine Strickarbeit auf dem Schoß, an der sie nicht arbeitet. Das Stricken langweilt sie. Der Schal für Leonard aus grauer und eisblauer Shetlandwolle ist fast fertig, aber sie kann sich einfach nicht überwinden, weiterzumachen. Von draußen dringt Straßenlärm herein. Sie steht auf, tritt an das offene Fenster, lehnt sich hinaus, atmet die weiche, goldene Luft ein. Eine Gruppe Kinder läuft zusammen mit einem tapsigen Neufundländer-Welpen hinter einem Ball her. Sie schaut ihnen nach, will das Fenster schließen, hält mitten in der Bewegung inne, plötzlich überschwemmt von Erinnerungen: Cambridge. Trinity. Thoby. Newtons Apfelbaum. Lord Byrons Hund. Der Bär. Clives Heiratsantrag. Die kleine goldene Uhr auf dem Kaminsims. Cousine Katherine. Ihr erstes Gespräch mit Lytton.

In Cambridge hat es angefangen. In dem Jahr, in dem das viktorianische Zeitalter zu Ende gegangen ist. Ein normaler, kühler Frühlingstag. Sie ist 19 Jahre alt, ihre Schwester Vanessa ist 21, und es ist kälter, als die Sonne und der knallblaue Himmel vermuten lassen. Vanessa und sie tragen beide weiße Kleider wie Bräute und um die Schultern weiße Tücher. Zusätzlich zu ihren riesigen weißen Hüten haben sie weiße Sonnenschirme aufgespannt. Neben ihnen geht Cousine Katherine, Vizedirektorin des Newnham College für Frauen, die ihnen dort Zimmer besorgt hat. Cousine Katherine ist Mitte 40, trägt unter ihrem blauen Cape ein hellgrünes Reformkleid aus dickem Baumwollsamt und hat sich bereit erklärt, an diesem Tag die Anstandsdame zu spielen. Zu dritt sind sie unterwegs zum Trinity-College, dem College des dreieinigen Gottes, an dem ihr Bruder bzw. ihr Cousin mit einem Stipendium Jura studiert. Als sie vor dem Hauptportal ankommen, läuten die Glocken der großen St. Mary Kirche und Trinity-Gründer Heinrich der VIII, einen goldenen Reichsapfel in der linken und ein Tischbein in der rechten Hand, blickt ihnen von seiner Nische über dem Tor aus steinern und stoisch entgegen. Cousine Katherine spricht mit dem uniformierten Pförtner, der sie an ein anderes Tor verweist, aber da kommt ihnen auch schon Thoby entgegen, mit seinem typischen, etwas schwerfälligen Gang, wie immer korrekt gekleidet, in Anzug, Weste, Schlips und Hemd. Er wirkt ein bisschen olympisch in seiner Würde als Student – an diesem heiligen Ort des Wissens. Thoby hat in einem um den Whewel’s Court herumgebauten Wohnkomplex für Studenten zwei Zimmer bezogen, in denen er von einem Bedienten namens Limes mit allem Nötigen versorgt wird. Dort führt er sie jetzt hin. Die Fenster seiner Räume gehen auf den Hof hinaus, im Kamin brennt ein prasselndes Feuer, und vor dem Kamin stehen einladend ein polierter ovaler Tisch, ein kleines Sofa und eine Gruppe von Sesseln.

Kurze Zeit später sitzen sie vor ihren dampfenden Teetassen und knabbern an dem bereitgestellten Gebäck, während Thoby versucht, sie zu unterhalten, indem er Geschichten und Legenden aus dem College erzählt. Er müsse ihnen auf jeden Fall den Apfelbaum unter dem Fenster von Newtons ehemaligem Zimmer zeigen, sagt er, von dem die Legende erzähle, er sei ganz sicher ein Abkömmling des Baumes, von dem der Apfel heruntergefallen sei, der Newton zu seiner Theorie der Gravitationsgesetze inspiriert habe. Und ob sie wüssten, fragt er, dass Lord Byron vor ungefähr 100 Jahren als Trinity-Student aus Zorn darüber, dass er seinen geliebten Neufundländer nicht mit ins College habe bringen dürfen, einen zahmen Bären in seinen Räumen gehalten habe, was nach den damaligen Collegestatuten, in denen Bären nicht erwähnt wurden, vielleicht nicht ausdrücklich erlaubt, aber auch nicht ausdrücklich verboten gewesen sei. Natürlich kennen sie alle diese Geschichten, aber noch ehe sie sagen können: Nein, das haben wir nicht gewusst, nur um Thoby eine Freude zu machen, geht die Tür auf und drei etwas abgerissen aussehende junge Männer stolpern herein. Auf den ersten Blick sehen sie alle gleich aus. Schmal, kurze dunkle Haare, Pullunder über weißen Hemden, zerknitterte Hosen, ungeputzte Schuhe, blasse, längliche Gesichter, unsportlich, unattraktiv. Thoby öffnet das Fenster und zieht einen Stapel eng mit Tinte beschriebener Blätter, die an den Seiten rot angestrichen sind, von einem kleinen braunen Sessel, in den sich im nächsten Moment einer der Hereingekommenen fallen lässt. Ein sehr großer (er ist größer als die anderen, bemerkt sie jetzt), extrem dünner junger Mann (er ist auch dünner als die anderen) mit endlosen Armen und Beinen und absurd kleinen Füßen. Sein Haar ist dunkelbraun wie das der anderen, tendiert aber ganz leicht in Richtung Kastanienrot. Er trägt eine starke, runde Bücherwurm-Metallbrille und über seiner zu weiten Jacke einen schwarzen Umhang, der ihm ein etwas unheimliches Aussehen verleiht.

»Professor Finley?«, fragt der Umhangträger und deutet mit einer Kopfbewegung auf die rot angestrichenen Blätter. »Machen Sie sich nichts draus, Stephen. Der Mann weilt geistig in mittelalterlicher Finsternis.«

Die hohe, dünne Stimme irritiert Virginia. Eine Stimme, denkt sie, wie das Piepsen einer Maus. Thoby lächelt und murmelt etwas, was niemand verstehen kann, weil genau in diesem Moment die kleine goldene Uhr auf dem Kaminsims mit einer Melodie die Stunde schlägt. Während sie das tut, werfen sich die beiden anderen Besucher in die noch freien Sessel.

»Danke übrigens für die Einladung, Stephen«, fährt der Umhangträger fort, »wie ich sehe, sind Ihre heiligen Räume heute entweiht durch weibliche Gesellschaft.«

»Wenn ich vorstellen darf: Meine beiden Schwestern Vanessa und Virginia Stephen, meine Cousine Katherine Stephen«, sagt Thoby, die Provokation ignorierend, und an seine Besucherinnen gewandt: »Meine Freunde: Mr. Saxon Sydney-Turner (über Sydney-Turner hatte Thoby gesagt, er sei der brillanteste von ihnen. Turner sei unfähig, die Unwahrheit zu sagen. Genau darin liege seine Brillanz), Mr. Leonard Woolf (über ihn hatte Thoby gesagt, Woolf sei Jude und sein Zittern drücke seinen Zorn aus. Er verachte die ganze Menschheit so sehr), Mr. Lytton Strachey (über ihn hatte Thoby gesagt, Strachey sei die Verkörperung der Kultur und werde vermutlich einmal ein großer Dichter werden).«

Virginia beobachtet, wie der junge Mann, der ihre Anwesenheit als Entweihung bezeichnet hat, anfängt, seine unglaublich dünnen Beine schlangenartig ineinander zu verknoten. Sein Gesicht ist sehr blass, fast wächsern. Es geht eine gewisse Kälte von ihm aus. Eine gläserne Wand scheint ihn von den anderen zu trennen und ihn in einen Raum mit einer sehr niedrigen Temperatur einzuschließen, aus dem er gleichzeitig schüchtern und hochmütig durch seine dicken Brillengläser herausblickt.

Sie kennt ihn von früher. Plötzlich fällt es ihr wieder ein. Von Sommerferien in Cornwall, damals, als ihre Mutter noch lebte und die Stephen-Familie gleichzeitig mit der Strachey-Familie in St. Ives die Ferien verbrachte. Aber sie erinnert sich nicht, in einem dieser Sommer mit ihm gesprochen zu haben, damals, mit zehn, elf oder zwölf Jahren. Sie erinnert sich nur, dass er die Sonne mied, nie mit zum Strand herunterkam, nie hinter einem Ball herrannte, nie bei einem Kricketspiel dabei war, dass er schlecht sah und oft kränkelte, dass er die meiste Zeit mit einem Buch im Schatten saß und sich auch bei der größten Hitze weigerte, seine Jacke auszuziehen. Nur bei den Krocket- und Bowlsturnieren, da hatte er manchmal mitgemacht. Ansonsten war er blass und schweigsam, las, schrieb Gedichte in antiken Versformen, die Lady Strachey herumzeigte, und blieb für sich. Plötzlich kommen ihr alle möglichen Szenen in den Sinn. Plötzlich kann sie sich vorstellen …

»Miss Virginia Stephen, Sie sind also die Schwester unseres Freundes Goth?«

»Goth?«

»Ich spreche von Ihrem Bruder, Miss Stephen. Wir nennen ihn Den Goten wegen seiner halb barbarischen Wildheit und seiner atemberaubenden männlichen Schönheit. Wussten Sie das nicht?« Strachey nimmt ein Stück trockenen Teekuchen in die Hand, zieht die Oberlippe hoch, als wolle er zubeißen, schließt sie wieder und legt den Kuchen zurück auf seinen Teller.

»Nein.« Es ist ihr unangenehm, in diesen Dialog gezwungen zu werden, der notwendig in einer Katastrophe enden wird: Mit einem höhnischen Gelächter auf ihre Kosten. Strachey, so hatte Thoby gesagt, hasse nichts mehr als Langeweile in einer Konversation – und sie hat nie eine Schule besucht, geschweige denn eine Universität.

»Ihr Bruder sagte mir, dass Sie schreiben?«

Wie soll sie ihm klar machen, dass er sie in Ruhe lassen soll? Sie möchte ihn anschreien, aber dann hört sie sich im Konversationston sagen: »Nun, tatsächlich ist es mein Wunsch, Romanschriftstellerin zu werden, aber über Versuche bin ich bisher noch nicht hinausgekommen. Veröffentlicht habe ich nichts.«

»Versuche geringzuschätzen, ist in meinen Augen ein Fehler, Miss Stephen. Versuche sind immer der Anfang von etwas. Veröffentlichungen werden überschätzt, glauben Sie mir. Ich zum Beispiel hatte mein ganzes Leben lang immer das Schreiben im Kopf und habe, seit ich einen Stift halten konnte, jeden Tag Versuche damit angestellt. Aber veröffentlicht habe ich bisher ebenfalls nichts. Sie hätten also auf meine Frage ruhig mit Ja antworten können.«

»Sie sind sehr freundlich, Mr. Strachey.«

»Da es nun fest steht, dass Sie schreiben, nehme ich an, dass Sie Gibbon gelesen haben?«

»Gibbon?«

»Edward Gibbon. Historiker. Ein beleibter kleiner Herr mit einer Vorliebe für Anzüge aus blumenbedrucktem Samt. Ein Mann des 18. Jahrhunderts. Die ersten drei Bände seines Hauptwerks schrieb er in London, die nächsten drei Bände in Lausanne. Eine epochale geistige Leistung. Er arbeitete 20 Jahre daran, blieb dabei aber immer ganz entspannt. Verfall und Untergang des römischen Imperiums. Nie gehört?«

»Ich verstehe nicht …?«

»Der Meister englischer Prosa? Und Sie verstehen nicht? Das ist unvorstellbar. Und auch sehr merkwürdig, denn Stephen sagte, wahrscheinlich seien Sie so etwas wie ein Genie.«

»Aber ich habe …«

»Ich kann mir nicht helfen, Miss Stephen, mir scheint, dass ein Mensch, der Gibbon nicht gelesen hat, erstens kein wirklicher Mensch sein kann und zweitens auf keinen Fall schreiben sollte.«

Aus den Augenwinkeln nimmt sie wahr, dass Mr. Sydney-Turner seine Teetasse zurückstellt, bevor er getrunken hat. Er scheint etwas sagen zu wollen, überlegt es sich aber offenbar anders, zieht eine Pfeife aus seiner Jackentasche und beginnt sie zu stopfen.

»Aber ich habe …«

Natürlich hat sie Gibbon gelesen. Sie ist die Tochter des Historikers Leslie Stephen. Ihr Vater hat sie unterrichtet. Sie hatte Zugang zu seiner Bibliothek. Sie ist nur einen Moment lang verwirrt gewesen. Warum lässt er nicht zu, dass sie das richtigstellt? Wieso bringt er sie in eine Situation, in der sie sich verteidigen muss? Ein Gedanke streift sie: Kann es sein, dass ihr Herausforderer aus einem einzigen Wort und einem Fragezeichen richtig herausgehört hat, dass Gibbons Monumentalwerk sie nicht interessiert? Geschichte als eine Abfolge von Schlachten. Sie wirft einen Seitenblick auf Thoby. Sein Gesichtsausdruck ist ruhig und konzentriert. Offenbar hat er nicht den Impuls, sich einzumischen und ihr beizustehen.

»Eine andere Frage, Miss Stephen. Wenn Sie ein Genie sind, sind Sie dann in der Lage, die Musik der Sphären zu hören?«

»Nein, leider«, sagt sie, ihren Ärger über diese neue Provokation niederkämpfend, »ich glaube nicht. Wie hört sich diese Musik denn an?«

»Nun, als ich sie hörte, fiel ich in Ohnmacht, und ich kann nicht mehr sagen, als dass ich den kurzen Eindruck einer sehr mächtigen Schwingung des gesamten Weltraums empfing, vielleicht, aber nur vielleicht, vergleichbar dem Ton einer überdimensionalen indischen Klangschale.«

»Und das war eine Erfahrung, die für Sie mit dem Schreiben zu tun hatte?«

»Mit dem Schreiben? Diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ich glaube, ich kann sie nicht beantworten.«

»Ich selbst versuche, glaube ich, beim Schreiben eher nach unten zu gehen, nicht nach oben.« Sie weiß nicht, warum sie das sagt. Eben hatte sie die Chance, diesen Dialog zu beenden.

»Nach unten? Interessant. Und nach unten bedeutet was? In den Dreck?«

»In die Tiefe. Aber Sie wissen sicher, wovon ich rede, Mr. Strachey, denn mein Bruder sagte mir, aus Ihnen werde wahrscheinlich einmal ein großer Dichter werden.«

»Das hat er gesagt?«

»Ja.«

»In dem Fall hat er unrecht.«

»Wieso unrecht?«

»Nun, ich werde ganz sicher ein großer Dichter werden. Allein meine absolute Unfähigkeit zu harter Arbeit hat bisher verhindert, dass meine Werke auch im Druck zu haben sind. Aber das sind Unwichtigkeiten.«

Plötzlich, so scheint es Virginia, ist da eine unsichtbare Linie, die sie und den zukünftigen Dichter ein- und die anderen im Raum ausschließt.

Eine Linie, die im nächsten Moment unterbrochen wird von Thobys Freund Woolf: »Wollen Sie denn nicht heiraten, Miss Stephen?«, fragt er und sieht dabei Vanessa an, während er gleichzeitig versucht, das Zittern seiner Hände unter Kontrolle zu bringen, indem er sie abwechselnd heftig drückt.

»Nein«, antwortet Katherine.

»Ja, natürlich werden wir alle heiraten«, antwortet Vanessa. »Ich jedenfalls werde ganz sicher heiraten – und Kinder haben. Und von Beruf werde ich Malerin sein.«

In diesem Moment geht die Tür auf, und ein weiterer von Thobys Freunden platzt in die Runde. Ein Reiter offenbar. Blonde Locken, ein rosiges, rundes Gesicht, blaues Hemd, Reithose, in der einen Hand eine Gerte, an der anderen einen Siegelring mit einem großen schwarzen Stein.

»Mr. Clive Bell«, stellt Thoby ihn vor (Bell, hatte Thoby gesagt, sehe aus wie ein Dichter der Romantik – ohne ein Dichter zu sein).

»Guten Tag, alle zusammen«, ruft Bell in die Runde, »wie ich höre, ist gerade vom Heiraten die Rede. Die drei Miss Stephen«, fährt er lächelnd fort und küsst allen drei Frauen formvollendet die Hand, »wie schön, dass wir hier in dieser ewig tristen Männergesellschaft einmal so erfreulichen Besuch haben.« Dann wendet er sich an Vanessa: »Sie sprachen eben von Ihrem Wunsch zu heiraten, Miss Stephen?«

Vanessa nickt.

Bell lässt sich auf die Knie fallen, ergreift ihre Hand und fährt fort: »Würden Sie in Erwägung ziehen, mich zum Ehemann zu nehmen? Sie würden mich damit zu einem glücklichen Menschen machen.«

Vorsichtig entzieht Vanessa ihm ihre Hand. Sie lächelt vage und schüttelt den Kopf.

»Schade«, sagt Bell leise, »aber ich war vermutlich zu voreilig. Ich werde Sie, wenn Sie erlauben, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal fragen, und ich hoffe wirklich sehr, dass ich bis dahin Gelegenheit haben werde, Sie besser kennenzulernen.«

Er erhebt sich ohne jede Eile, deutet mit den Worten »Miss Stephen, Miss Stephen, Miss Stephen« dreimal eine Verbeugung an, lässt sich entspannt in einen Stuhl fallen und schiebt sich lächelnd eine eiweißumschäumte Erdbeere in den Mund.

»Was sind für Sie die höchsten Lebensziele, Bell?«, fragt Strachey, der plötzlich einen unwilligen Eindruck macht. »Doch nicht etwa die Ehe?«

»Das ist leicht zu beantworten«, antwortet Bell gedehnt, um in einem Leierton fortzufahren, »die Liebe, schöpferische Tätigkeit, ästhetische Erfahrung und das Streben nach Wissen.«

»Und wir sind uns doch einig, Bell, nicht wahr, dass erstens unter diesen Zielen die Liebe mit Abstand die erste Stelle einnehmen muss und dass zweitens damit nicht die Liebe zu einer Frau gemeint sein kann.«

»Nein, bedaure, da muss ich passen, Strachey«, antwortet Bell ruhig, »da sind wir uns nicht einig. In diesem Punkt sind wir sogar völlig uneins, tut mir leid.«

Strachey schlägt seine dünnen Beine nach der anderen Seite übereinander, saugt seine Wangen nach innen und sagt kühl, mit einer völlig veränderten, viel tieferen Stimme, die zu einer anderen Person zu gehören scheint: »Und genau deshalb, Bell, werden Sie nie ein Apostel sein.«

»Möglicherweise werden die Apostel überschätzt!«, sagt Bell mit einem Lächeln. »Aber wie dem auch sei, vielleicht sollten wir den anwesenden Damen zunächst einmal erklären, wer die Cambridge-Apostel, zu denen ich nicht gehöre, sind.«

»Die zwölf intelligentesten Männer Englands«, erläutert Strachey und nippt an seinem grünen Pfefferminzlikör. Sein Ton lässt keinen Zweifel daran, dass er einer von ihnen ist.

»Soweit mir bekannt ist«, mischt Katherine sich ein, »sind die Apostel im Neuen Testament Männer, die direkt von Jesus Christus mit der Verkündigung des christlichen Glaubens beauftragt wurden. Sie sind die von Jesus Gesandten. Darf ich Sie fragen, Mr. Strachey, von wem Sie mit der Verkündigung welchen Glaubens beauftragt wurden?«

»Auf diese Frage weiß ich leider keine Antwort zu geben, Miss Stephen«, antwortet Strachey und wirft dabei in einer übertriebenen, scheinbar Hilflosigkeit ausdrückenden Geste die Arme in die Luft. »Wie erstaunlich doch die Schwierigkeiten einer Unterhaltung sind.«

»Dann will ich meine Frage anders formulieren, Mr. Strachey. In der Umgangssprache und auch in der Bibel ist ja nicht immer von Aposteln die Rede, sondern oft auch von Jüngern Jesu. Wessen Jünger sind die Cambridge-Apostel, wenn Sie nicht Jünger Jesu sind?«

»Jünger des Geistes, natürlich. Sagt Ihnen der Name George Moore etwas? Ich spreche von dem Philosophen.«

»Moore!«, sagt Katherine und lehnt sich mit einem fast unhörbaren Seufzer in das Sofa zurück. »Soweit ich weiß, ein Verteidiger des gesunden Menschenverstandes und ein Gegner des Idealismus.«

Strachey zieht die Augenbrauen hoch, streift Katherine mit einem unwilligen Blick und wendet sich dann ohne weitere Überleitung an Bell: »Nach dieser kurzen Unterbrechung schlage ich vor, dass wir nun ins Detail gehen, Bell. Lassen Sie uns ein Beispiel nehmen. Sagen wir: Wenn A B liebt, wobei klar sein sollte, dass A und B männliche Wesen sind, und wenn A glaubt, dass B ihn wiederliebt, während B in Wirklichkeit aber nicht A liebt, sondern in C verliebt ist, ist es dann besser oder schlechter, wenn A seinen Irrtum entdeckt?«

Bell holt ein Taschenmesser mit einem polierten Olivenholzgriff aus seiner Hosentasche, löst die Sperre, klappt das Messer auf, klappt es wieder zu, legt es von einer Hand in die andere. Und während er mit seinem Messer spielt, sagt er achselzuckend: »Keine Ahnung«, und Virginia sieht, wie Vanessa lächelt.

»Was glauben Sie, Stephen?«

»Schlechter«, sagt Thoby, nachdem er eine Weile angestrengt überlegt hat, während es Strachey offensichtlich keinerlei Mühe bereitet hat, seine Frage zu formulieren.

»Weil?«

»Weil A dann vermutlich unglücklich sein wird.«

»Turner?«

Der Angesprochene nimmt die Pfeife aus dem Mund, zögert und entscheidet sich dann dafür zu sprechen: »Veritas liberavit vos! Wahrheit bedeutet Freiheit. Und ohne Freiheit gibt es keine Liebe, sondern nur künstlich hochgeputschte Gefühlserregungen und all diese abscheulichen Sentimentalitäten.«

»Gut, Turner, Sie glauben also, dass es besser ist, wenn A seinen Irrtum entdeckt. Woolf?«

»Schlechter!«

»Warum?«

»Weil die Liebe immer besser ist. Auch die Liebe im Zustand des Irrtums in Bezug auf das Wiedergeliebtwerden.«

Woolf, bemerkt Virginia, scheint in dieser Runde mehr Achtung zu genießen als Bell. Aber anders als Bell strahlt er Einsamkeit aus.

»Meiner Meinung nach ist die Antwort auf diese Frage völlig unwichtig.« Vanessas sanfte Altstimme verändert für einen Moment die Atmosphäre in dem vollgestellten kleinen Raum.

»Interessant. Und warum ist das so?« Stracheys Frage klingt ungeduldig.

»Liebe ruft Liebe hervor.«

»Was sagen Sie dazu, Bell?«

Bell klappt sehr langsam sein Messer zu, aber noch ehe er zu einer Antwort ansetzen kann, fasst Strachey sich mit beiden Händen an die Nase, springt auf und stolpert Richtung Tür. Als er eine halbe Stunde später zurückkommt, hält er den ersten Band einer in rotes Leder gebundenen Ausgabe von Gibbons Verfall und Untergang des römischen Imperiums in der Hand. Zu ihrer absoluten Verblüffung überreicht er Virginia das Buch feierlich: »Verzeihen Sie mein kleines Malheur mit dem Nasenbluten, Miss Stephen. Wenn Sie möchten, leihe ich Ihnen dieses Buch. Es wäre allerdings schön, wenn Sie versuchen könnten, Flecken zu vermeiden.«

2

25. November 1901. Leslie Stephen soll in Cambridge die Ehrendoktorwürde für Literatur verliehen werden, und er hat seine jüngste Tochter Virginia zu seiner Begleitung auserwählt.

Nach dem offiziellen Festakt begeben sich alle in den großen Salon der Fellows. Virginia steht allein vor dem lang gezogenen Bogen des Erkerfensters, halb versteckt hinter einem grünen Vorhang. Sie trägt ein spitzenbesetztes Kleid, das ihr älterer Halbbruder George für sie ausgesucht hat. Der Vorhang bläht sich. Es zieht durch die Fensterritzen. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist: Sie ist hier fehl am Platz. Was hat sie hier zu suchen, fragt sie sich, unter all diesen Dons und Universitätsmännern, in diesem Kleid, in dem sie sich nicht wohl fühlt, in diesem Salon mit dem roten Orientteppich und dem offenen Kamin. Niemand spricht sie an, sie bleibt außen vor, ein Schmuckstück, die stumme Begleiterin ihres Vaters. Und Thoby, der ihr versprochen hat, zu kommen, taucht einfach nicht auf.

Ein massiger Mann in der Amtstracht eines Doktors der Philosophie wendet sich an ihren Vater: »Man kann es fast nicht glauben, Stephen«, flüstert der Unbekannte, der nach Thobys Beschreibung Professor Finley sein könnte, in Theaterlautstärke, mit einer Kopfbewegung zu der großen Flügeltür hin, in deren Rahmen eben eine lange, düstere Gestalt erschienen ist, »dass dieser Mann der Sohn eines Generals sein soll, nicht wahr? Es gibt da natürlich diese Gerüchte. Nicht dass ich etwas darauf geben würde.«

»Sie sprechen von General Richard Stracheys Sohn Lytton, Finley? Nun, er scheint mehr nach seinem Patenonkel Lord Lytton zu kommen. Und wir dürfen nicht vergessen: Er ist der Sohn einer Feministin. Aber bitten wir ihn doch zu uns. Ein Gespräch mit ihm ist immer amüsant.«

Sie läuft, als würde sie gezogen, an der geraden Linie ihres Blickes entlang, über das Eichenparkett und den roten Teppich in Richtung des jungen Mannes mit den zwei Stimmen, an den sie seit jenem Nachmittag so oft gedacht hat. Dieser Raum ist voller Menschen, denkt sie, aber es ist derjenige, der im Türrahmen steht, der die Blicke auf sich zieht und an den man sich erinnert.

»Strachey, mein Lieber, was für eine angenehme Überraschung, Sie hier zu sehen.« Professor Finleys geschulte Baritonstimme ist im ganzen Salon zu hören. »Wollen Sie uns nicht ein bisschen Gesellschaft leisten, mir und Dr. Stephen, wir stehen dort drüben, und Miss Stephen«, wendet er sich an Virginia, »wird uns sicher auch die Freude machen, nicht wahr?«

Ihr Vater blickt sie an, mit einem zerstreuten Blick, so als sähe er sie zum ersten Mal. Plötzlich wird ihr bewusst, dass er alt aussieht. Alt und ein bisschen lächerlich, mit seinem langen Haar und seinem zauseligen Patriarchenbart. Ein einsamer Narr, der nie aufgehört hat, darauf zu warten, dass seine Zeit kommen wird, und der nicht begreifen kann, dass sein Warten vergeblich war. Jetzt fokussiert sich sein Blick. Er erkennt seine Tochter, lächelt sie an, und sie versteht, dass er in diesem Moment glücklich ist.

3

Am nächsten Tag, auf der Rückfahrt, im Zug nach London, ist Dr. Stephen konzentriert in seine Lektüre vertieft. Ab und zu hebt er den Blick und sieht lächelnd aus dem Fenster. Dann, ohne jede Überleitung, fragt er plötzlich, wie nebenbei: »Dieser junge Mann, Strachey, scheint dir zu gefallen, Ginny, oder irre ich mich da? Nun, er ist, glaube ich, sehr intelligent. Wenn auch nicht so intelligent, wie seine Mutter uns glauben lassen möchte. Meiner Meinung nach überschätzt sie ihn maßlos. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie ihn so verzärtelt hat. Kein Wunder, dass der Junge dauernd krank ist. Sie hat einen Zimperling aus ihm gemacht. Für meinen Geschmack ist er jedenfalls ein bisschen zu unmännlich, ein bisschen zu empfindlich. Verstehst du, Ginny? Strachey, so würde ich jedenfalls vermuten, ist kein Mann, der aufrichtige Liebe empfinden könnte für eine Frau. Dafür ist er einfach zu schwach.«

Sie spürt vage, dass ihr Vater ihr helfen will. Sie spürt, wie sehr sie an ihm hängt, wie sehr auch er an ihr hängt, und doch lösen seine Worte Zorn in ihr aus. Wie kann er es wagen, denkt sie, ihr Vater, der eitle Tyrann mit dem hochtrainierten Intellekt, der so voller Nachsicht ist und so voller Sentimentalität sich selbst gegenüber, aber von so eisiger Weltraumkälte gegenüber allen menschlichen Wesen weiblichen Geschlechts. Wie kann er es wagen, ihr Vater, die männliche Diva, für den Cambridge immer noch ein magischer Ort ist, dem das Wasser in den Augen steht, wenn er an seine Zeit im Trinity denkt, an seine Studentenjahre, unwiederbringlich verloren, die Jugend, ausgelöscht, das wahre, das eigentliche Leben, alles dahin, dort hängen geblieben, eingefroren und konserviert in irgendeinem Keller der eigenen Persönlichkeit, als Traum, als ein Versprechen, das nie eingelöst wurde, und dann die Erinnerung, die er nicht sucht, die ihn aber doch manchmal überkommt, überfällt, plötzlich und unerwartet, wenn von einem bestimmten Buch die Rede ist, wenn der Name eines Freundes oder eines Dozenten aus jenen goldenen Tagen fällt, als er selbst noch ein hoffnungsvoller junger Kerl war mit allen möglichen Plänen und Unsinn im Kopf, der bekleidet mit einem dreiteiligen Anzug auf dem Fahrrad unterwegs war, Freunde hatte und ein geistiges Leben, ein Leben, in dem Frauen nur als gelegentliche Gäste vorkamen, kurz, ein Leben, in dem ein Mann noch ein wirklicher Mensch sein konnte. Wie oft hat sie das von ihrem Vater gehört. Von einem Mann, der – seit sie denken kann – mit seinen wechselnden Stimmungen, seinem Gejammer und seinen Gewalttätigkeiten seine Frau und seine Töchter tyrannisiert hat. Was weiß ihr Vater davon, was Liebe ist.

4

Oktober 1904. Die Bäume im Gordon Square Park tragen rotgoldenes Laub. Virginia steht auf dem Bürgersteig vor dem Haus Nr. 46 und beobachtet Vanessa, die sich ein rotes Kopftuch um die langen Haare gebunden und einen viel zu weiten, beklecksten blauen Malerkittel über ihr Kleid gezogen hat. Neben und hinter ihr, auf dem Steinboden des Eingangsbereichs, der rechts und links begrenzt wird von einem aus spitzen, schwarzen Streben bestehenden gusseisernen Zaun, stehen ein kleiner Eimer, gefüllt mit der Außenlackfarbe Zinnoberrot, eine Schüssel mit Wasser und ein Korb mit Lappen und gebrauchtem Schleifpapier. Vanessa hält einen großen, flachen Pinsel in der Hand, bückt sich, taucht ihn ein, streift ihn ab und zieht ihn über die abgeschliffene Eingangstür des dreistöckigen, schmalen Hauses Gordon Square Nr. 46, in das sie nach dem Tod Sir Leslies im Februar (wenige Monate, bevor er starb, ist der Vater noch in den Ritterstand erhoben worden) mit ihren Geschwistern Thoby, Virginia und Adrian eingezogen ist. Virginia tritt von hinten an Vanessa heran.

»Das ist schön«, sagt sie.

»Ja, nicht wahr.«

»Was Vater wohl dazu gesagt hätte, dass wir von Kensington nach Bloomsbury gezogen sind?«

»Vater ist tot.«

»Ich glaube, er hätte gerne noch länger gelebt.«

»Da hast du sicher recht.«

»Er wollte noch schreiben. Er sagte, er habe der Welt noch so viel zu sagen.«

»Und mir. Erinnerst du dich, wie er mich jeden Tag angebrüllt hat.«

»Er hatte Angst, dass das Geld nicht reichen würde.«

»Du hast schon immer alles entschuldigt, was er getan hat. Aber jetzt ist Vater tot, und wir sind frei. Schluss mit der Angst vor minütlich wechselnden Stimmungen. Thoby sagt, sobald wir hier fertig eingerichtet sind, wird er seine Freunde einladen, ganz ohne Anstandsdame. Glaub mir, Ginia, Vater ist gerade rechtzeitig für dich gestorben.«

»Rechtzeitig? Glaubst du das wirklich?«

»Du nicht?«

»Ich weiß nicht. Wie kann ich das wissen? Ich glaube, so etwas zu wissen ist unmöglich.«

Nach dem Tod des Vaters ist sie nach Italien gefahren. Aber keine Entfernung der Welt hätte bewirken können, dass der Geist Sir Leslies in seiner irrlichternden Heimatlosigkeit sie in Ruhe ließ. Wie soll sie Nessa erklären, dass der tote Vater immer noch da ist. Dass sie immer noch in seinem Schatten lebt. Dass er beständig präsent ist. Untergründig und unsichtbar zumeist. Aber er ist nicht immer unsichtbar. Er kann auch unverhofft im Garten auftauchen und unter ihrem Fenster auf und ab marschieren, singend oder antike Verse rezitierend, die er in obszöner Weise verändert hat. Er kann die Gestalt eines wilden Königs annehmen. Eines Königs mit einem Gefolge von Vögeln, mit denen er Griechisch spricht. Er kann, als er selbst, sie auffordern, zu ihm zu kommen. Mit einem Sprung aus dem Fenster zum Beispiel. Sie hat getan, was er wollte. Sie ist gesprungen. Ein Gehorsamsimpuls, dem sie gefolgt ist, ohne die Konsequenzen zu durchdenken. Aber sie hat versagt. Er ist unzufrieden mit ihr. Sie hat ihn allein gelassen. Das Fenster ist nicht hoch genug gewesen.

5

»Wie merkwürdig, dass jemand, den wir kennen, als Kolonialbeamter in die Tropen gegangen ist«, sagt Vanessa zu Virginia. »Andererseits: Der Dschungel von Ceylon – irgendwie passt das auch zu Woolf, findest du nicht? Schon in Cambridge hatte er so etwas Wildes an sich. Weißt du noch, damals bei Thoby, wie er die ganze Zeit vor Wut zitterte? Ob es wohl stimmt, dass er in Ceylon eine schwarze Frau geheiratet hat? Also ich finde es schade, dass er heute nicht dabei sein kann.«

»Woher hast du das, Vanessa?«, mischt Thoby sich ein. »Woolf ist nicht verheiratet – und wird vermutlich auch niemals heiraten. Das sagt jedenfalls Strachey.«

»Und wieso sollte Woolf niemals heiraten?«

»Nun, Strachey ist der Ansicht, Woolf dürfe keine Ehe eingehen. Woolf sei wie Swift, sagt er, und würde höchstwahrscheinlich seine Frau ermorden – und zwar aus purem Zorn über ihre mangelnde Intelligenz.«

»Aber Swift war doch gar nicht verheiratet«, mischt Virginia sich ein. »Seine angebliche heimliche Ehe mit Stella ist nichts als eine Vermutung, und eine Mordanklage hat es nie gegeben.«

»Merkwürdig ist es aber schon, dass Swifts zweite Freundin Vanessa, wenige Tage nachdem ihr Geliebter sie im Zorn wegen eines Briefes zur Rede gestellt hat, überraschend gestorben ist, findest du nicht?«

»Merkwürdig vielleicht. Aber wenn Swift ein Mörder war, warum hat Vater das dann in seiner Swift-Biografie nicht erwähnt?«

»Diese Frage kann Strachey dir sicher besser beantworten als ich«, sagt Thoby, der an diesem Abend einen Pullunder über seinem weißen Hemd und ein zu einem Schlipsknoten gebundenes rotes Seidentuch um den Hals trägt – und dann ist es 22:00 Uhr, die Türglocke schellt, und im Haus Gordon Square Nr. 46 trudeln nacheinander Thobys Cambridge-Freunde Lytton Strachey, Clive Bell und Saxon Sidney-Turner ein. Strachey und Sydney-Turner haben sich verändert. Sie haben sich zwischenzeitlich Oberlippenbärte wachsen lassen und sehen damit aus wie Brüder, sogar fast wie Zwillinge. Die Gäste setzen sich in die bereitgestellten Korbsessel, trinken Kakao und Whisky, essen Rosinenbrötchen, schlagen ihre Beine erst nach der einen, dann nach der anderen Seite übereinander, betrachten die von Vanessa gemalten Porträts von Adrian, Thoby und Virginia an den hellen, mit Leinfarbe gestrichenen Wänden, zünden ihre Pfeifen an und sagen kein Wort – oder jedenfalls fast kein Wort. Manchmal verebbt ein einzelner Satz.

Virginia sitzt neben Vanessa auf dem Sofa. Obwohl sie nichts sagt, sich nicht rührt und starr auf den Boden sieht, merkt sie, wie ihr immer wieder das Blut in die Wangen schießt. Es ist dann, als habe sie etwas gesagt, etwas sehr Dummes, und als habe sich ringsumher ein Gelächter erhoben – ein Gelächter auf ihre Kosten. Obwohl sie schweigt, fühlt sie sich blamiert, gleichzeitig empfindet sie sehr stark den Druck, als Schwester des Gastgebers eine Konversation in Gang bringen zu müssen. Aber es geht nicht. Jeden Satz, der ihr einfällt (und ihr fällt immer etwas ein) unterzieht sie einer Prüfung, verwirft ihn, bringt keinen Ton heraus. Was kann sie schon sagen, was diese jungen Männer interessieren könnte. Nichts, sagt sie zu sich selbst. Versagerin, ruft die Stimme in ihrem Kopf, als sie plötzlich merkt, dass sie anfängt, sich zu langweilen. Wie energielos diese jungen Männer sind, denkt sie. Woher nehmen sie bloß die Kraft zu gehen?

Vanessa hebt den rechten Arm und schmiegt ihren leicht schiefgelegten Kopf in die offene Handfläche. Als Bell leise etwas zu ihr sagt, berührt sie ihn sachte an der Schulter und bricht unverhofft in ein helles Lachen aus. Mitternacht ist vorbei, als Adrian erwähnt, dass er am letzten Wochenende in Covent Garden gewesen sei, und bevor noch jemand fragen kann, welche Oper oder welches Ballett sie da gegeben hätten, platzt Bell damit heraus, dass er vor einigen Monaten in Mailand, im Teatro alla Scala, Verdis La Traviata gesehen habe. Nun, die Sängerin der Violetta sei für seinen Geschmack eindeutig zu dick gewesen – aber die Schönheit ihrer Stimme, diese klare, frostige Höhe, diese keusche Mittellage, bei dem Duett mit Alfredo, Parigi, o Cara, habe er weinen müssen.

Und nun geschieht das Unglaubliche – Sidney-Turner, der den ganzen Abend noch kein Wort gesprochen hat, nimmt seine Pfeife aus dem Mund und fragt: »Was meinen Sie jetzt genau mit Schönheit, Bell?«, und ehe Bell noch antworten kann, wirft Strachey ein: »Mir scheint, möglicherweise irre ich mich auch, aber bisher jedenfalls habe ich immer geglaubt, dass die Zuschreibungen frostig und keusch auf der einen und schön auf der anderen Seite sich gegenseitig vollkommen ausschließen«, woraufhin alle anfangen, durcheinander zu reden.

Alle, bis auf Virginia. Sie sagt den ganzen Abend lang kein Wort. Aber jetzt, wo lebhaft diskutiert wird, fühlt sie sich wohl. Und innerlich sprudelt es nur so aus ihr heraus. Ein Einfall jagt den nächsten, und sie hält eine unhörbare, lange Rede gegen das automatische Zusammendenken von Schönheit und Wahrheit. Schönheit wird überschätzt, sagt sie zu sich selbst. Wenn die Romantiker Schönheit und Wahrheit zusammengedacht und sogar gleichgesetzt haben – »Schönheit ist Wahrheit, und Wahrheit ist Schönheit«– und wenn heute Studenten in Cambridge das immer noch tun, so bedeutet das nicht, dass diese Gleichung ewige Gültigkeit hat. Es bedeutet nicht, dass sie unserer Zeit noch angemessen ist. Ich möchte als Schriftstellerin etwas sagen, das noch nie gesagt wurde, und das muss hässlich sein. Ich werde eine hässliche Schriftstellerin sein.

Inzwischen sind sie bei Shakespeare angekommen und Thoby vertritt die These, dass in Shakespeare alles enthalten sei. Shakespeare sei der größte Autor, der jemals gelebt habe.