9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kolima Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Este libro cuenta la historia de Emma, una mujer pequeña a quien se le coló un divorcio sin avisar cuando preparaba el guión de su vida. Podemos elegir entre vivir el final de las historias o su principio. Emma eligió los lunes, que llegan inesperadamente cambiando las cosas de sitio, y que pueden ser el comienzo de una nueva historia maravillosa.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

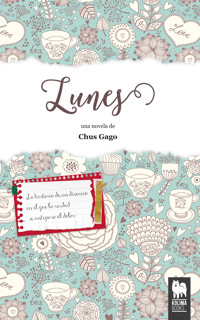

Lunes

Chus Gago

Título original: Lunes

Primera edición: Julio 2015

©2015 Editorial Kolima, Madrid

www.editorialkolima.com

Autor: Chus Gago

Maquetación de cubierta: Patricia Fuentes

Dirección editorial: Marta Prieto Asirón

Maquetación: Carolina Hernández Alarcón

ISBN: 978-84-163642-5-1

No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares de propiedad intelectual.

A mis padres, Mª Jesús y José Antonio,

por enseñarme la vida desde la generosidad.

A Inés y Alonso, mis hijos,

por enseñarme la vida desde la inocencia.

A mi hermana Esther,

por aprender todos los minutos de la vida conmigo

Cualquiera puede ponerse furioso… eso es fácil.

Pero estar furioso con la persona correcta,

en la intensidad correcta, en el momento correcto,

por el motivo correcto y de la forma correcta…

eso no es fácil

Aristóteles, Ética a Nicómaco

Capítulo I

Cada lunes, cuando todo comienza,

no espero grandes hazañas,

sólo un montón de increíbles cosas pequeñas

Los metros de arcón frigorífico le echaron un pulso a la indecisión que guiaba mi mano mientras cogía un pack de yogures, miraba de reojo el siguiente, soltaba el primero, le hacía sitio al segundo, y avanzaba por el pasillo empujando el carro con el codo ante la poca operatividad de mis manos cargadas de postres que todavía no sabía si llegarían a conocer mi nevera. Las lágrimas me atacaron a traición para recordarme lo patético del hecho de no saber, a mis treinta y siete cumplidos, qué yogures me gustaban. Antes era más fácil, me justificaba en voz baja mientras confirmaba que se me daba mejor hacer la compra para los demás que para mí sola. Cuando te concentras en los otros, corres el serio peligro de olvidarte un poco de ti cada día. Y ahí estaba, pasando frío en el pasillo de los lácteos y reconociendo en el idioma del llanto descosido que había olvidado qué yogures me gustaban. La tristeza inicial le hizo sitio al rubor que invadió mis mejillas cuando me di cuenta de que estaba sonriendo como una niña pequeña cuando descubre algo sobre su forma de ser que le agrada.

La voz inesperada de Isabel por detrás de mi hombro derecho hizo que el castillo de yogures que sujetaba con una mano se tumbara como la Torre de Pisa recuperando la vertical en 3 segundos.

—Hola, Emma. Siento no haberte llamado. Lo siento mucho.

—No pasa nada –dije con media sonrisa.

—Me siento fatal, de verdad. Te tenía que haber llamado. Pero fue tan de repente, que no sabía muy bien qué decirte. Y, además, pensaba en ti, con los niños tan pequeños… Te imaginaba completamente hundida. Creo que por eso no me atreví a llamarte.

—Está bien, Isabel. No te sientas mal –le dije con toda la carga de sinceridad que pude reunir en aquellas dos frases.

—¿Te puedo decir una cosa? −me interrumpió de sopetón como si quisiera cambiar de tema.

—Claro.

—¡Pues que te veo genial! Muy guapa, no sé… Estás diferente, pero muy bien. Te veo mejor que nunca, Emma.

Dejé la vista perdida unos segundos y en mi cara se dibujó la sorpresa de escucharme con tanta seguridad diciendo:

—Me siento bien. Estoy bien. Estoy de lunes. ¡Estoy de lunes, Isabel! Y es genial.

Nos despedimos con dos besos cariñosos y la promesa (que nunca cumplimos) de llamarnos y seguir en contacto.

No recuerdo muy bien cuáles fueron los siguientes pasillos que caminé escoltada por aquel carro casi tan destartalado como mi vida. Pero mantengo vivos los sentimientos que me atravesaron después de pronunciar aquella frase.

Siempre me gustaron los lunes, pero nunca supe por qué hasta aquel encuentro casual con Isabel.

De pequeña me encantaba saltar de la cama y entrar a la carrera en el salón a coger el uniforme del cole que dormía con olor a plancha en el respaldo de una silla. Pichi azul marino, camisa blanca y jersey de punto a juego con la falda de tablas. Disfrutaba caminando los tres portales que separaban mi casa del bar de mis padres, donde desayunaba cada día con mi hermana pequeña. La misma que luego me acompañaba en el trayecto en bus hasta el colegio. Me siguieron gustando luego, cuando montaba en un pequeño Ford Fiesta blanco que aparcaba, con toda la suerte del mundo, a escasos metros de la Facultad de Ciencias de la Información en la que estudié Periodismo. Seguían sin darme pereza los lunes cuando empecé a trabajar de becaria en una pequeña emisora de radio, y por supuesto, cuando estrené temporada y contrato basura. Años más tarde, inaugurando matrimonio y nuevo destino profesional, los lunes seguían trayéndome cosas buenas. En esa época, trabajando en el departamento de eventos de un conocido portal web, fue la primera vez que alguien me hizo pensar en los lunes y en por qué eran mi día favorito de la semana.

Fue durante una dinámica organizada por el departamento de Recursos Humanos, cuyo objetivo era que los compañeros de los diferentes departamentos se conociesen mejor. El día que el equipo completo de eventos hizo aquel ejercicio, nos preguntaron un montón de cosas: color favorito, película, grupo de música, serie de televisión… y día de la semana. La forma aleatoria en la que nos habíamos sentado, alrededor de la gran mesa de la sala de reuniones, quiso que fuera la segunda en enumerar mis gustos en voz alta reconociendo, entre ellos, la pasión innata por los lunes. El silencio y las miradas socarronas de todos mis compañeros, creyendo haber encontrado a la friki de la empresa, llegaron justo después de que yo no supiese explicar por qué los lunes eran mi día favorito de la semana. Divagué un poco y salí como pude de la situación, desde luego muy lejos de hacerlo de forma airosa.

Pero aquel día en el supermercado, mientras hablaba con Isabel, las piezas se colocaron solas. No hice nada excepto dejar salir la verdad. Mi verdad. Toda mi vida se acababa de desmoronar, como cuando sujetas un azucarillo entre los dedos mientras lo sumerges en el café caliente. Pero yo me sentía bien, extrañamente bien.

En aquel instante comprendí que estaba de lunes. Que no estaba viviendo todo aquello como un final, sino como un principio. No estaba mirando atrás, sólo miraba hacia adelante. Se había acabado todo, pero todo empezaba de nuevo. Llevaba años viviendo con la minúscula expectativa que queda después de haber tomado las grandes decisiones de la vida. Ahora todo empezaba de nuevo y lo único que tenía por delante eran planes, ilusiones, sueños, fantasías y una vida entera por decidir. Un gran momento, el mejor de todos. El que me pondría a prueba. El que sacaría la mejor versión de mí o la peor. De repente supe que estaba quitándole el precinto a una vida nueva. Y supe que quería el papel de protagonista, nunca más el de actriz secundaria.

* * *

Volvía a casa conduciendo con la única preocupación de averiguar por qué Marco no me había cogido el móvil ni me había devuelto la llamada. No era urgente pero estaba impaciente por presumir de haber conseguido plaza para los niños en la escuela de verano. Una gran noticia. El verano en el pueblo era muy largo y pensar en mis hijos ocupando las mañanas de lunes a viernes en actividades con otros niños, me hizo subir el volumen de la canción que sonaba en el coche.

Cuando entré en casa no pude resistirme a desbaratar la tranquilidad del salón, que los cuatro niños de la casa habían convertido en su fortín particular, gritando la noticia, pero la voz de mi madre anunciando que la comida esperaba en la cocina, apaciguó los ánimos.

Mi cabeza seguía a lo suyo, elucubrando fantásticas teorías sobre por qué el móvil de Marco se había pasado al yoga a fuerza de repetir el mantra: «el teléfono al que usted llama está apagado o fuera de cobertura». Es genial lo que hace la mente cuando no tiene respuestas. Eso de rellenar huecos. No podemos con la incertidumbre y, por eso, cuando aparece para perturbar nuestras neuronas, construimos nuestras propias verdades. Pensé que tal vez, como es tan despistado, habría olvidado poner a cargar el móvil y ahora yo estaba pagando las consecuencias. Por si acaso decidí tener una versión B que explicara lo sucedido, sosteniéndose de puntillas en la idea de que hubiese vuelto a dejarse el móvil olvidado sobre la mesita de noche. Los gritos de Julia desde la cocina pidiéndome que regañara a Santos por llamarla «pestilencia» pulverizaron el tercer as que esperaba turno en mi manga.

Los niños saben ser muy inoportunos sin proponérselo. Irrumpí en la cocina increpando a Santos desde el pasillo para que dejase de insultar a su hermana.

—Pero mamá, es que Julia no quiere que pongamos Disney Channel –se justificó.

El primer estribillo de Vértigo de U2 me hizo parar en seco delante de la puerta de la cocina y me dejó el tiempo justo para asomarme y dictarle a mi madre la táctica a seguir:

–Mamá, si no se ponen de acuerdo los cuatro, les quitas la tele.

Avancé por el pasillo y salté con soltura los escalones que me separaban de la mesa baja del salón, donde mi móvil se iluminaba con la misma intensidad que mi decepción.

—Hola, Jess. ¿Sabes algo de Marco?

—No, no he hablado con él. ¿Por qué? ¿Pasa algo?

—No sé, le llevo llamando toda la mañana y tiene el móvil apagado.

—Habrá tenido mucho lío en el trabajo o se habrá dejado el teléfono en casa, tranquila. ¡Joder, qué susto me has dado! ¿Qué tal los peques? ¿Cómo se portan?

—Ah, sí. Bueno, tienen sus ratitos… Ahora están comiendo. ¿Quieres hablar con ellos?

—No, que coman tranquilos, luego llamo. Y no te preocupes por Marco, que te conozco. ¿Vale?

—Vale. Luego hablamos. Besos.

Intenté darle toda la credibilidad del mundo a ese «vale», pero erré. Lo sabía, y mi hermana también.

—Mamá, ¿podemos comernos el postre viendo la tele en el salón?

—Sí, pero sin peleas.

Los niños se reían viendo a Novita y a Doraemon haciendo de las suyas. Me quedé mirando la pantalla pensando en lo práctico que sería que de ese bolsillo mágico saliera un comunicador telepático que nos dejase hacer llamadas mentales; o una ventana estelar a la que poder asomarse para ver qué está haciendo alguien que no coge el teléfono en toda una puta mañana.

* * *

Intentar disimular delante de la que te ha parido suele ser una forma como otra cualquiera de perder el tiempo. Supe que se había dado cuenta cuando escuché las palabras mágicas: «Estás muy callada, Emy». Me llamaba así desde el primer recuerdo no prestado que tengo de mi infancia. Tendría 6 años. Puedo verla con el pelo recogido, en la cama de un hospital recuperándose de una operación de apendicitis y pidiéndome con resignación que parase de hacer ruido golpeando con los talones la pata de la silla. Todavía hoy lo hago cuando me pongo nerviosa. «Emy, para con los pies, cariño». Me gustaba cómo sonaba Emy, me gustaba de verdad. En el colegio conseguí que todo el mundo me llamase así, salvo cuando me metía en algún lío. Entonces dejaba de ser Emy por un instante para convertirme en Emma, o en Emma Bisar en el peor de los casos.

Rompí la ternura de aquel viaje en el tiempo mintiendo.

—Estaba pensando que olvidé preguntarle a Jess si al final subían este fin de semana.

—Qué bien lo de la escuela de verano para los niños. ¿Cuándo empiezan?

—Mañana, a las 9.00 h tienen que estar allí.

—No has probado la ensalada.

—Es que no me apetece mucho −mentí de nuevo.

Tampoco me apetecía bajar a poner orden en el salón, pero había que hacerlo. Esta vez eran las chicas. Julia y Amanda eran primas pero se estaban criando como hermanas, supongo que por eso discutían el doble que cualquier otra pareja de primas. A veces Marco se enfadaba cuando oía a Julia referirse a Amanda como a su prima hermana. No entendía el matiz; para él los primos son primos rasos sin más gradación. No conseguí convencerle nunca de que cuando te abres las rodillas ene veces con la bici de tu primo, duermes en su casa tantos sábados como en la tuya, o pierdes la cuenta de las reprimendas que te llevas en su lugar o por su culpa, el fino lazo sanguíneo que separa primos de hermanos desaparece casi por completo.

Cuando entré en el salón descubrí con alivio que me había quedado sin misión. Todo estaba tranquilo y en armisticio. Julia cedió el puesto y prometió en silencio esperar a que Amanda terminara su turno con la Nintendo. En el otro sofá, Santos dormía junto al pequeño de la camada que miraba la televisión ya casi soñando. Juan sería el siguiente en caer.

Cuando volví a la cocina, la única tarea que quedaba por hacer era barrer y fregar el suelo. Busqué el cepillo en el hueco que dejaba la nevera junto a la pared y empecé a empujar las migas de pan que se escondían entre las patas de la mesa y las sillas. Mi padre, sentado, movía los pies para esquivar la escoba mientras se ponía al tanto del último fichaje de algún equipo de fútbol en las páginas del periódico, pero cuando me vio rondarle con la fregona en una mano y el cubo en la otra, decidió trasladar el campamento. A solas con mi madre, mientras esperaba apoyada en la fregona a que vaciara la lavadora y perfumase de jabón de Marsella toda la planta baja de la casa, volvió a preguntarme si estaba bien y yo volví a mentirle.

Me quedé fregando el suelo mientras ella salía a tender. Aquello, más que fregar, era azotar baldosas. Pasó de repente. Dejé de estar preocupada y empecé a estar enfadada, muy enfadada. ¿Cómo coño alguien se puede dejar el móvil en casa? En toda la mañana. ¿Ni una vez te has acordado de nosotros? ¿Por qué no me has llamado desde otro teléfono? Tú, mejor que nadie, sabes qué me preocupo con estas cosas.

De todas las respuestas que mi gran imaginación dibujó para aquellas preguntas, ninguna consiguió aproximarse, ni un poco, a la verdad que esperaba agazapada en la garganta de Marco y que me sería revelada en los cinco minutos siguientes. Justo el tiempo que separó los gritos de los niños en el salón al verle y los primeros balbuceos que me espetó en nuestra habitación.

Escuché aquellas palabras sentada sobre el borde de la cama con la mirada empañada de sorpresa e incomprensión.

—Emy, este verano no voy a venir al pueblo. Quiero que nos demos un tiempo. El último año ha sido durísimo para mí. No sé lo que quiero. Necesito tiempo para pensar sobre mí, sobre nosotros.

—Espera. Marco, ¿me estás diciendo que quieres que nos separemos?

—No lo digas así. Te estoy diciendo que no voy a venir aquí de vacaciones. Que todavía no sé lo que quiero hacer. Que necesito pensar y decidir. Que ya no te quiero como antes.

Noté las lágrimas, un horrible nudo en la garganta y esa frase retumbando en mi cabeza: «ya no te quiero como antes». Y me quedé allí sentada, con las manos rendidas sobre las piernas, mientras él seguía de pie, hablando y hablando con la única distracción del sol que entraba por la terraza y le hacía entrecerrar sus grandes ojos castaños. Si aquella noche hubiera querido inmortalizar lo sucedido en un diario, no habría podido porque, desde aquel preciso instante, dejé de escucharle.

Su voz, grave y segura, se convirtió en una especie de murmullo que resonaba lejos de las palabras que yo me dirigía contra mí misma y que él no podía escuchar.

«Ésta era la china que llevaba en el zapato. Por esto pasó todo aquello. Por eso estuve tan triste». Es difícil y tremendamente irónico describir la sensación de alivio que me golpeó en aquella habitación, con más fuerza que las palabras que acaba de escuchar saliendo de boca de mi marido. Supongo que fue la excitación por haber encajado las piezas de aquel puzle con el que llevaba peleándome dos años, la que me hizo levantarme de la cama y tranquilizar a Marco que seguía hablando, aunque ahora con la voz algo entrecortada por las lágrimas. No pregunté si había otra mujer porque no quería saberlo, pero insistí en averiguar cómo y cuándo se lo diríamos a los niños. Marco estableció un calendario, que aunque tenía pinta de improvisado, creo que traía redactado en una nota de su smartphone. Nos robamos dos promesas, le acompañé al coche y en 45 minutos embalamos 13 años de vida compartida.

Le obligué a prometer que no dejaría que nadie en su presencia dijera «pobre Emy», o alguna frase de ese tipo. Y él hizo que me comprometiera a hacer todo lo posible por salir adelante con la garantía de que estaría ahí para ayudarme.

Para el tercer juramento elegimos el coche. Mientras me destronaba a la fuerza del asiento del copiloto, nos dijimos que seguiríamos siendo buenos amigos. Sellamos aquella sentencia con lágrimas cargadas de cariño, impotencia y conformismo.

Todavía hoy sigo sin tener muy claro cuándo me estoy adaptando a la vida o cuándo me estoy conformando con ella.

Pensé que no debía mirar, pero la tentación de hacerlo fue más fuerte. Giré la cabeza y vi cómo su coche se perdía sobre el asfalto junto a proyectos, ilusiones y cualquier esperanza de recomponer nuestra historia.

La cuesta que me esperaba por delante cuando cambié la vista fue como un mal presagio que me hizo aminorar el paso y tratar de visualizar, a modo de ensayo general, cómo sería la entrada en casa. No tuve que esperar mucho; con apenas 15 pasos salí de dudas.

Tampoco tuve que entrar en casa ya que el «Comité de Acción Familiar» me esperaba con casi todos sus miembros en el jardín delantero. Notaron que había llorado y adivinaron que las noticias no serían buenas, pero todos ellos negaron durante más de diez minutos mi versión de los hechos. El bombardeo de preguntas fue demoledor, y no por lo que dolieron algunas, sino porque no tenía respuestas para casi ninguna. ¿Cómo que Marco y tú os separáis? ¿Así, de repente? Pero si se os veía fenomenal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho? ¿Hay otra mujer? ¿Es definitivo? ¿No podéis arreglarlo?

Estaba respondiendo como podía con mi verdad incompleta, cuando Julia se paró frente a mí y me preguntó por qué estaba llorando.

—¿Es porque papá se ha ido?

—Un poco por eso, cariño. Pero, sobre todo, porque papá ha venido a darnos una mala noticia.

—¿Está malita la abuela Carmen?

—No, mi vida.

»Es por el trabajo de papá. Tiene que viajar mucho este verano y no podrá venir de vacaciones con nosotros.

—¡Pobrecito!

Su ternura y la credulidad de sus siete años volvieron a hacerme un nudo de dos vueltas en la garganta, mientras la abrazaba muy fuerte como si quisiera pedirle perdón por haberle mentido.

Levanté la vista y vi aquel jardín partido en dos, como una especie de yin y yang. En un lado, los niños reían y se zambullían en la piscina portátil, y en el otro, un tribunal familiar armado de cariño e impaciencia esperaba respuestas que yo no podía darles.

Marco nunca se disculpó por no haberme llamado. Lo más cerca que estuvo de hacerlo fue cuando, de camino al coche, me explicó que había tenido que apagar el móvil aquel largo martes porque sabía que, si escuchaba mi voz, tampoco aquel día podría haber ido a decirme lo que llevaba un año rondándole la cabeza y el corazón.

Es curioso lo que ocurre a veces con el tiempo. Te quedas sentada en unos escalones, con la mirada perdida en los tejados de colores de las viejas casas que custodian una ansiada llamada de teléfono, con la sensación de que llevas ahí toda la vida, y apenas han pasado 5 minutos. Luego irrumpe la tarde, y la primera hora y media pasa volando llevándose en su estela púrpura un matrimonio, una familia y una vida. Y no te ha dado tiempo ni siquiera a parpadear.

Siempre hay una primera llamada de teléfono cuando algo así sucede.

—Hola, Emy. ¿Qué tal todo? ¿Tienes a los peques por ahí?

—Hola, Jess. ¿Dónde estás? Te escucho fatal.

—¿Hola? ¿Emy?

—¿Jess? ¿Me oyes? ¿Jess?

Hubo un segundo intento que sólo devolvió silencio cuando a mi hermana Jess le tocaba hablar. Volví a rendirme, por segunda vez en aquella tarde, dejando el móvil sobre la mesa, mientras hacía sitio a la bandeja de bocatas que traía mi madre. Los niños no tardaron mucho en abalanzarse sobre ellos y en discutir por el color de los batidos. Toda aquella situación era cotidiana, pero yo me sentía extraña. Me faltó el aire al recordar que en pocos minutos estaría rebobinando de nuevo la visita de Marco para contarle a Jess lo sucedido. Pensé en los amigos que llamarían para preguntar qué tal iba el verano, en los padres de Marco, en sus hermanos, en la condescendencia con la que todos susurrarían: «pobre Emma».

Debía ser miedo. Miedo frío, ése que te congela la sangre y te paraliza los sentidos.

Conseguí que el aire volviera a entrar en mis pulmones con la ayuda de algún que otro suspiro y un poco de inspiración. Alguien debió crear las musas para este tipo de situaciones, aunque también les saquen las castañas del fuego a los escritores. Busqué mi musa particular y no tardé mucho en recordar a mi abuela acariciándome con dulzura la mejilla para hacerle sitio a uno de sus pellizcos.

Lo suyo había sido mucho peor. Ella se enfrentó a la pérdida de su marido con sólo 35 años, 4 hijos, unas pocas tierras y muchas deudas. Pocas huestes para la batalla que aquella mujer tuvo que librar.

Pensar en su problema me ayudó a relativizar el mío. Aunque la sensación de alivio duró poco, lo que tardé en llevarme el móvil al oído para escuchar a Jess preguntando qué tal iba todo.

—Imposible llamarte desde el taxi, no oía nada. ¿Qué tal? ¿Qué hacen los niños?

—Acaban de merendar y vuelven a estar todos en la piscina. −Titubeé un poco antes de continuar hablando−, Jess tengo que contarte algo importante. No sé cómo decírtelo.

—¿A que has discutido con Marco? No da señales de vida en todo un puto día, te enfadas con él, y ahora vas pedo de culpabilidad. Como si lo viera. ¡Joder, Emma!

—Bueno −respiré hondo y lo solté a bocajarro−, Marco ha venido al pueblo esta tarde para decirme que quiere que nos separemos.

Jess se quedó en silencio. No decía nada, pero la oía respirar al otro lado del teléfono.

—¿Cómo que quiere que os separéis? ¿Así, de repente?

—Sí... −Jessica me atropelló con su siguiente pregunta y no pude seguir hablando.

—Emma, las cosas no pasan así. No entiendo nada. Se os veía muy bien pero, ¿teníais problemas?

—No, de verdad, todo estaba bien. El último año Marco ha tenido mucho trabajo, estaba un poco más pensativo, a veces también de peor humor, pero nada más.

Podía ver la cara de tonta que se me estaba poniendo a medida que aquellas palabras iban saliendo de mi boca. Diez años de matrimonio volaban por los aires y yo ni siquiera sabía explicarle a mi hermana pequeña las razones de todo ello.

Capítulo II

Hola, Lunes. Pasa despacio, entra sin ruido

y cambia las cosas de sitio.

Tendrás que esperarme un rato mientras me maquillo

y dejarme bailar frente al espejo de mi cuarto

Pasa en los primeros días y llega sin avisar abriéndose paso entre lágrimas, algunas noches de insomnio, desilusión, confusión y rabia. De repente irrumpe en todo esto la esperanza de que volverá para darle la razón a mi madre, cuando me consoló aquella tarde diciéndome: «El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen».

Habría dormido como mucho dos horas, aunque lo había estado intentando por lo menos diez. Me desperté al lado de Julia que todavía me abrazaba y me hacía cosquillas con su largo pelo negro en la cara. Sabía que no lo había soñado. Sabía que era verdad, que había pasado, pero miraba a Julia y a Santos, que dormía en la cama de al lado, y pensaba que igual todo era un enorme malentendido.

Marco era la persona más impulsiva que conocía. Le pegaba confundirse de esa manera, dudar de sus sentimientos hacia mí, darle un par de vueltas y coger el coche para plantarse aquí a decírmelo a la cara. Cuando recordé que me había dicho que el último año había sido horrible para él, me estremecí como si tuviera frío y comprendí que la explicación que acababa de componer tenía una grieta. Una enorme grieta de inconsistencia que hizo que mi teoría se desintegrase en mi mente como la empatía en la cabeza de un psicópata. Comprendí entonces, que aquello había sido cualquier cosa menos un acto impulsivo y supe, con una certeza inmortal, que Marco nunca volvería conmigo. Se había ido para siempre. Me quedé inmóvil mirando el paisaje que tenía delante. El pequeño Santi dormido junto a su inseparable peluche Blue, Julia enroscada sobre mí y, tapándonos a las dos, aquel viejo edredón lleno de corazones estampados. ¡CORAZONES, por el amor de Dios! Era del todo ridículo. ¿Cómo alguien que se despertaba con aquel paisaje, podía querer mirar hacia otro lado? ¿Por qué Marco había dejado de ser feliz?

Me dejé escurrir entre los brazos y la pierna derecha de Julia y salí del cuarto sin hacer ruido. El olor a ropa recién planchada a aquella hora dejó claro que mi madre tampoco había dormido muy bien.

—Hola, cariño −dijo sin mucho énfasis.

—Hola, mamá. Buenos días.

—Espera, apago la plancha y bajo contigo a la cocina.

El «buenos días» que mi padre me dio aquella mañana todavía me aprieta en el alma cuando lo recuerdo. Es un hombre de pocas palabras pero de ésos que, a pesar de tener pocas, siempre tienen las correctas. De ésos, que cuando no encuentran las palabras, se explican sin ellas haciendo, no diciendo.

Sin mirarme a los ojos me contó todo lo que había para desayunar. No se había dejado nada. Le había dado tiempo a comprar un enorme roscón de bizcocho, típico del pueblo, pomelos frescos por si me apetecía un zumo, galletas María, tostadas de pan, miel, mermelada, mantequilla, cereales de ésos para mantener la línea y hasta queso blanco. Mientras mi madre me colocaba una taza de café en la mesa, mi padre se acercó con un brick de leche de soja que me hizo sonreír para devolverle tanta ternura. Sabía que estaban conmigo, como siempre, pero su forma de expresarlo me conmovía.

Posiblemente debería haber respondido desayunando a dos carrillos y no con aquella insulsa sonrisa, pero en mi sorprendido estómago sólo había sitio para el café.

Pensé que sería buena idea arreglarme antes de que se despertaran los niños. Subiendo la escalera decidí que aquel ridículo edredón salpicado de corazones tenía los días contados. Sin embargo, en menos de un minuto, mientras me quitaba el pijama en el cuarto de baño, lo indulté al recordar cuánto le gustaba a Julia. Al recordarme sentada sobre él dándole el pecho a Santi. Al recordarnos a los cuatro escondidos bajo su calor de plumas jugando a la Cueva de los Gatitos. Los recuerdos buenos ganaban a los malos y me hicieron levantar el pulgar reclamando clemencia como hacían los emperadores en el circo romano.

Me miré de arriba a abajo y pensé que no estaba tan mal. Que todavía tenía un bonito cuerpo. Menudo, pero «resultón». Sonreí avergonzada por aquel pensamiento. ¿Qué ganas puede tener una mujer de pensar en otros hombres cuando acaban de dejarla? Bien, pues no tengo una respuesta universal a esa pregunta, pero tengo la mía: TODAS LAS GANAS DEL MUNDO. Me hacía ilusión pensar que la mujer que Marco había sacado de su vida podía resultarle atractiva a otro hombre. O tal vez era morbo ;-)

Mientras me duchaba, aquella ingenua ilusión hacía el mismo recorrido que el agua caliente y la espuma que resbalaban por mi piel hasta desvanecerse por el desagüe. El hueco de la ilusión lo ocupó la vergüenza. Un año dándole vueltas a todo aquello. Un año entero pensando en cómo dejarme. Eso significaba un montón de mentiras. Mientras me enjabonaba el pelo, sentí mucha vergüenza al recordarme en aquella habitación de hotel en la que estábamos celebrando nuestro décimo aniversario, y yo insinuándome para que hiciéramos el amor.

—¿Te has enfadado en serio?

—Joder, Emma, es que te estoy diciendo que estoy cansado y sigues insistiendo.

—Lo siento. Te dejo dormir tranquilo. Buenas noches.

—Buenas noches.

Me giré para intentar dormirme como si nada hubiera pasado. Pero había pasado. Otra vez. Disimular como alternativa a asumir #esmalo. Ahora lo sé.

Por la mañana, Marco me despertó besándome el cuello y abrazándome por la espalda. Me giré despacio para corresponder a su beso y fingimos que la noche anterior no había pasado nada haciendo el amor.

Aquélla fue la última vez que lo hicimos. La última vez que hicimos el amor para siempre. Nunca más volveríamos a estar juntos de aquella manera.

La temperatura del agua, el vaho, y aquel pensamiento hicieron que me mareara. Me costaba respirar, como si el vapor que se había condensado en el baño fuera una pesada losa sobre mi pecho cuando intentaba ventilar mis pulmones. Cerré el grifo y corrí las cortinas de la bañera buscando aire más fácil de respirar al otro lado. Me fui tranquilizando parada sobre una toalla de flores en el suelo mientras me cubría el cuerpo con el que había sido mi albornoz desde los diecisiete años. «Él no se ha cansado de mí», pensé. Y volví a sonreír ;-)

Un mensaje en el móvil me dio la bienvenida en el cuarto. Cuando entré, Santi se estiraba mientras buscaba de reojo a su inseparable elefante Blue.

—¡Buenos días, ratón!

—Buenos días, mami. ¿Ya se ha despertado Juan?

—No, los primos todavía están durmiendo.

—¿Y Julia?

—Shhh. Julia también está dormida. Habla bajito para que no se despierte. Todavía es temprano. ¿Quieres que baje contigo a desayunar?

—Mamá, ¿por qué he dormido yo en tu cama?

—Es que tuve una pesadilla anoche. Cuando me desperté tenía miedo y no me podía volver a dormir. Te cogí muy despacio y te puse en mi cama para probar a ver si me podía volver a dormir. ¡Y funcionó!

—El próximo día que te pase, puedes probar a dormir conmigo, ¿vale?

—Trato hecho, ratón. Hala, vamos a desayunar.

Todavía hoy pienso que sin ellos no lo habría conseguido. Es increíble de qué manera un niño te baja a la tierra desde cualquier planeta al que se escape tu mente. Tres minutos antes de aquella conversación estaba en el planeta Vergüenza, orbitando entre Nostalgia y Preocupación. De repente, ¡zas! Vuelta a la vida real entre cereales de chocolate, pesadillas inventadas y sinceros besos de buenos días.

Mientras Santi desayunaba, mis padres y yo disfrutábamos de un nuevo capítulo de Doraemon.

—El Novita éste es un poco tonto, ¿no? −dijo mi padre mientras buscaba a tientas una libreta para hacer la lista de la compra.

—Yayo, no te metas con Novita que es muy bueno. El que es más tonto de todos es Gigante.

—A mí la que más me gusta es Shizuka. Es muy simpática y siempre ayuda a Novita. Yo creo que son novios −dijo Julia entrando en la cocina.

—Bueno, si son novios, muy bien. El problema es cuando se casen y el asqueroso de Novita se vaya con otra. Entonces la buena de Shizuka se quedará llorando con el corazón roto, dos o tres hijos pequeños…

—Mamaaaaaaá −intervine, pronunciando su nombre entre dientes y cambiando de tema para que se detuviera−. ¿Me puedes acercar la leche de soja, por favor?

Los niños se rieron y empezaron a cuchichear entre ellos —«Yaya dice que Novita es un asqueroso»— y se volvían a reír.

El mensaje que esperaba en mi móvil era de Marco. Un escueto: «He llegado bien a casa. Me duele muchísimo hacerte pasar por todo esto. Te quiero mucho».

«Sí, seguro, me tienes abrumada con tanto amor». Aquello fue lo que pensé pero no manché de cinismo la pantalla del móvil cuando tecleé la respuesta a su mensaje: «Me alegra saber que has llegado bien. No te preocupes, todo irá bien».