12,99 €

Mehr erfahren.

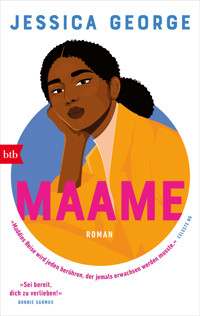

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Sei bereit, dich in Maddie zu verlieben – ich hab's getan!« • Der große New-York-Times-Bestseller

Ihr ganzes Leben lang wurde Maddie Wright gesagt, wer sie ist. Für ihre ghanaischen Eltern ist sie Maame, diejenige, die sich um die Familie kümmert. Die in die Mutterrolle tritt. Die Betreuerin ihres an Parkinson erkrankten Vaters. Diejenige, die den Familienfrieden bewahrt – und die Geheimnisse. Es ist Zeit für sie, ihre eigene Stimme zu finden. Als sie endlich die Chance bekommt, von zu Hause auszuziehen, ist Maddie fest entschlossen, die Frau zu werden, die sie sein möchte: Eine Frau, die einen knallgelben Anzug trägt, mit Männern ausgeht und sich mutig ihrer Chefin entgegenstellt. Und die nicht all ihre Lebensentscheidungen googeln muss. Doch dann passiert etwas, das Maddie zwingt, die Risiken einzugehen, denen man sich stellen muss, wenn man sein Herz aufs Spiel setzt.

»Maame« ist so unglaublich lustig und tiefgründig wie seine Protagonistin. Es ist eine unvergessliche Geschichte darüber, endlich die Heldin des eigenen Lebens zu werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 540

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Zum Buch

Ihr ganzes Leben lang wurde Maddie Wright gesagt, wer sie ist. Für ihre ghanaischen Eltern ist sie Maame, diejenige, die sich um die Familie kümmert. Die in die Mutterrolle tritt. Die Betreuerin ihres an Parkinson erkrankten Vaters. Diejenige, die den Familienfrieden bewahrt – und die Geheimnisse. Es ist Zeit für sie, ihre eigene Stimme zu finden. Als sie endlich die Chance bekommt, von zu Hause auszuziehen, ist Maddie fest entschlossen, die Frau zu werden, die sie sein möchte: eine Frau, die einen knallgelben Anzug trägt, mit Männern ausgeht und sich mutig ihrer Chefin entgegenstellt. Und die nicht all ihre Lebensentscheidungen googeln muss. Doch dann passiert etwas, das Maddie zwingt, die Risiken einzugehen, denen man sich stellen muss, wenn man sein Herz aufs Spiel setzt.

»Maame« ist eine unvergessliche Geschichte darüber, endlich die Heldin des eigenen Lebens zu werden.

Zur Autorin

Jessica George wurde in London geboren, ihre Eltern stammen aus Ghana. Sie studierte Englische Literatur an der Universität von Sheffield. Nachdem sie zunächst in einer Literaturagentur und einem Theater gearbeitet hatte, bekam sie eine Stelle im Lektorat eines Verlags. Jessica George lebt im Norden Londons. »Maame« ist ihr erster Roman und stand sofort auf der New-York-Times-Bestsellerliste.

Jessica George

MAAME

Roman

Aus dem Englischen von Stefanie Retterbush

Die englische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Maame« bei Hodder & Stoughton, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © der Originalausgabe 2023 by Jessica George

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by btb Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: semper smile, München,

nach einem Entwurf von © Kgabo Mametja

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-29069-6V002

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

Meinem Dad

MAAME(Mah-me)

Erstes Kapitel

In der afrikanischen Kultur – wobei, halt, nein, zu behaupten, bestimmte ghanaische Bräuche gälten auch für andere afrikanische Länder, wäre wohl ziemlich anmaßend und selbstverliebt. Kann sein, dass es auch bloß in meiner Familie so üblich ist, aber egal, wo es eigentlich herkommt, ich bin von klein auf dazu erzogen worden, Familienangelegenheiten für mich zu behalten. Wenn also Dad ein eigenes Schlafzimmer hat oder Mum mal wieder für eine unerklärlich lange Zeit im Ausland ist, behält man das selbstredend für sich und verliert kein Wort darüber. »Die anderen verstehen das einfach nicht, weißt du? Wir sind aus Ghana, wir sind eben anders.«

Als Teenie habe ich in der Schule, aus Büchern und dem Fernsehen gelernt, dass beste Freundinnen einander alles sagen. Fast schien es die einzige Voraussetzung zu sein; eine eherne Regel, die ich verbiegen musste, und ich wusste, meine kleinen Geheimnisse bedeuteten, nie irgendjemandes beste Freundin sein zu können, weil mich niemand wirklich kannte.

Von meinen Freundinnen – von denen ich praktischerweise nicht allzu viele habe – weiß keine, dass mein Tag jeden Morgen genau gleich beginnt. Fünf Minuten vor dem Weckerklingeln wache ich auf und warte, bis er um Punkt sechs Uhr schrillt. Dann blinzele ich die klebrigen Überreste der Nacht aus den Wimpern und tappe leise nach unten, vorbei am Schlafzimmer meines Dads – das wir runter ins Erdgeschoss verlegt haben – und in die Küche. Ich mache die Tür hinter mir zu, damit man mich nicht herumhantieren hört, und schütte Cornflakes in ein Schälchen. Die löffele ich dann, während ich auf und ab laufe. Die Küche ist klein und funktional, mit einem Gasherd (der ganz dringend geputzt werden müsste, aber das verschiebe ich auf morgen Abend), einem Ofen ohne Tür, einem hohen Kühlschrank, einem kleinen Tiefkühler, randvoll mit undefinierbaren Zu-schade-zum-Wegwerfen-vielleicht-isst-es-ja-noch-wer-Beuteln (die auszusortieren, habe ich mir für Samstagnachmittag vorgenommen), und einer Waschmaschine, die im Schleudergang immer unter der Arbeitsplatte hervorrumpelt und die ich ausgeräumt gerade so mit meinem Körpergewicht zurückgeschoben bekomme. Die Arbeitsplatten sind matt dunkelgrau mit weißen Sprenkeln und sollen wohl wie Marmor aussehen.

Ich hole mir eine Portion Mittagessen heraus, hübsch ordentlich in Plastikdosen verpackt und schon am Sonntag vorgekocht, dann setze ich Nudeln für Dad auf und stelle sie hinterher abgedeckt in die Mikrowelle. Der Reis, den ich für sein Abendessen mache, kommt auf einen Rost im kalten Ofen. Als kleinen Snack schneide ich uns je eine Apfelsine in Stückchen – ob ich die Erdbeeren lieber für morgen aufhebe? Nachdenklich trommele ich mit den Fingernägeln auf der Arbeitsplatte herum und schaue auf das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ach, was soll’s – ich gebe die für Dad in ein kleines Schüsselchen und meine in eine zweite Dose.

Von meinen Freundinnen weiß keine, dass ich meistens gerade aus der Dusche steige, wenn ich Dads Pfleger hereinkommen höre. Heute telefoniert er, vermutlich mit seiner Frau im Jemen, seiner Heimat – er hat mir mal von ihr erzählt. Bildschön soll sie sein. Dawoud ist ein richtiger Hüne, gut zwei Meter groß und bloß ein bisschen rundlich um die Körpermitte, mit grauen Haaren auf dem Kopf und grauen Büscheln in den Ohren. Seine Stimme ist, wie bei einem Raucher Mitte sechzig nicht anders zu erwarten, rau und heiser. Mein Dad ist siebenundfünfzig, hat nie geraucht und schon vor Jahren mit dem Trinken aufgehört. Das Alter ist ein unberechenbares Arschloch.

Ich creme mich ein und hole mein Dienstagskleid aus dem Schrank, dunkelblau, kurzärmelig, weit geschnitten und überknielang. Bei uns im Büro trägt niemand Jeans. Während ich in eine schwarze Strumpfhose steige und mir zwei kleine goldene Stecker, die Mum mir vererbt hat, durch die Ohrläppchen pikse, schalte ich im Radio den Bibelsender ein, über den meine Mum mich gerne überfallartig und zu jeder sich bietenden Gelegenheit ausfragt. Ich richte mir eine Erinnerung ein, in der Mittagspause Doktor Appong wegen Dads geschwollener Füße anzurufen, und gehe fix meine E-Mails durch, nur um mir sagen lassen zu müssen, dass wir zu keiner Gemeindesteuerermäßigung berechtigt sind.

Unten in der Küche macht Dawoud gerade Toast. Morgen gibt es Porridge. Immer abwechselnd unter der Woche. Ich gehe ins Wohnzimmer und sage zu Dad: »Am Samstag mache ich dir Pancakes.«

»Oh, prima«, antwortet er lächelnd, aber er wird die Pancakes längst vergessen haben, wenn ich sie ihm am Samstagmorgen vorsetze. So ist das mit Parkinson. Wiederkehrendes, Beständiges kann er sich merken, wie Dawoud und mich um sich zu haben, aber alles andere vergisst er gleich wieder. Es ist buchstäblich, als ginge es zu einem Ohr hinein, bliebe gerade lange genug hängen, um eine Antwort zu geben, und entschwände dann auf Nimmerwiedersehen zum anderen Ohr hinaus. An manchen Tagen helfen die Medikamente ein bisschen, aber an anderen kommt es mir vor, als hätten sie mehr als genug mit den geschwollenen Gelenken oder den zittrigen Händen zu tun, dem hohen Blutdruck oder den Wortfindungsstörungen.

Ich habe oben ein Foto von Mum und Dad, aufgenommen im September 1984. Dad als stattlicher junger Mann mit Afro und dem klobigen Silberarmband, das er bis heute trägt. Immer, wenn ich das Bild sehe, muss ich an meinen letzten Tag auf dem College denken, damals vor acht Jahren. Statt Abschlussball schmiss unser Jahrgang eine fette Party in einer Bar. Und ich bin nicht hingegangen, obwohl mich jemand gefragt hat. Connor … nein, Charlie, der schweigsame Typ aus meinem Mathekurs. Ich hatte ja keine Ahnung, dass er auf mich stand. Ich sagte Ja. Kaufte mir sogar ein neues Kleid. Und musste dann doch ganz kurzfristig absagen. Armer Charlie. Keine Stunde vorher hatte mein Dad die Diagnose erhalten: Parkinson.

Bis dahin haben wir seine kleinen »Schusseligkeiten« oder das schlechte Kurzzeitgedächtnis gerne darauf geschoben, dass er halt nicht mehr der Jüngste ist. Ich meine, wer kennt das nicht? Da legt man den Schlüssel irgendwohin und kann ihn schon zwei Minuten später partout nicht wiederfinden. Aber eines Abends verlief Dad sich.

Ich war allein zu Hause, als er anrief.

»Madeleine? Maddie?«, sagte er. »Ich glaube … ich weiß nicht, wo ich bin.«

Es war nicht, was er sagte. Wir wohnen in London, da kann man sich schon mal verlaufen. Nein, es war die Angst in Dads Stimme, die mir unter die Haut ging. Ich klammerte mich ganz fest an den Hörer. Ich hatte Dad im Laufe meines Lebens schon in vielen Gemütszuständen erlebt, aber ängstlich noch nie.

Ich sagte ihm, er solle einer Passantin das Telefon geben, die mir dann erklärte, er stehe keine zehn Minuten von zu Hause entfernt mitten auf der Straße.

»Ganz sicher?«, fragte ich sie.

»Wir sind auf der Spar Lane«, sagte sie. »Glauben Sie mir, ich wohne hier.«

Da wusste ich, dass Dad nicht einfach nur im Bus eingeschlafen war oder sich verfranzt hatte, weil er eine Abkürzung nehmen wollte. Nein, er wusste einfach nicht mehr, wie er nach Hause kommen sollte. Er hatte sich auf einem Weg verlaufen, den er seit über sechs Jahren täglich ging.

Ich lief also los, zur Spar Lane, und da stand er, vor einem fremden Tor, vor einem fremden Haus, und schaute nervös nach links und rechts, links und rechts. So bemüht. Ich ging auf ihn zu und hob scherzhaft die Hände. »Du gehst doch jeden Tag hier lang!«

Er nickte, lächelte aber nicht, und auf dem Heimweg wurde die Furche zwischen den Augenbrauen immer tiefer, bis wir an dem Kiosk vorbeikamen, wo er sonntags immer die Zeitung kaufte, und er erleichtert die Schultern hängen ließ.

Das ist in meiner Erinnerung der Anfang.

– Ist Parkinson erblich?

Wissenschaftliche Studien belegen, dass genetische Faktoren einen Anteil an der Entstehung von Parkinson haben können, vermutlich infolge eines Gendefekts.

Die meisten Parkinson-Fälle sind nicht erblich, allerdings hat eine neue medizinische Studie kürzlich gezeigt, dass Patienten mit früh einsetzendem Parkinson mit höherer Wahrscheinlichkeit von einer erblichen Variante betroffen sind.

Parkinson kann durch ein komplexes Zusammenspiel aus genetischer Veranlagung und bestimmten Umweltfaktoren wie Toxinen und Traumata ausgelöst werden.

Bis zu 15 Prozent aller Parkinson-Erkrankungen sind erblich bedingt.

Erblich bedingte Parkinson-Erkrankungen sind weiterhin selten. Die Mehrheit aller Fälle ist »idiopathisch«. Idiopathisch heißt, dass es keine bekannte Ursache dafür gibt.

Jetzt wäre vielleicht ein geeigneter Moment, Ihnen zu sagen, dass ich auch noch einen älteren Bruder habe. James. Er wohnt in Putney, darum sind nur noch Dad und ich hier in Croydon. Meine Mum ist die meiste Zeit in Ghana und führt dort ein Hostel, das mein Großvater ihr und meinem Onkel nach seinem Tod vermacht hat. Sie kommt für ein Jahr zurück nach Hause, dann geht sie wieder für ein Jahr nach Ghana. Immer hin und her. Wobei sie zuerst kein ganzes Jahr weg war. Anfangs ist sie immer bloß für ein paar Monate geflogen. Aber bald kam sie mit immer neuen Ausflüchten: »Der Flug ist so teuer und so anstrengend, das wäre Blödsinn für so kurze Zeit.« Oder: »Das britische Wetter ist nicht gut für meine Arthrose.« Oder: »Mein Bruder ist ein Nichtsnutz, er hat keinen Funken Geschäftssinn. Um alles muss ich mich kümmern.«

Ein Jahr nach dem Tod meines Großvaters belauschte ich ein Gespräch zwischen meinen Eltern, in dem es darum ging, uns alle nach Accra umzusiedeln. Aber Mum wollte davon nichts hören. »Mein Uni-Abschluss aus Ghana hat mir hier rein gar nichts gebracht, und Maddie ist eine glatte Einserschülerin. So was darf man nicht einfach wegwerfen. Sie wird es hier mal weiter bringen als wir. Du bist ihr Vater, du musst bei ihr bleiben.« Und damit begann das Jo-Jo-Gereise, immer hin und her.

Mein Bruder James hat sich ungefähr zeitgleich mit Mum aus dem Staub gemacht. Mum war die eiserne Faust, die den Haushalt zusammengehalten hat. War sie nicht da, wusste Dad nichts mit uns anzufangen. Also machte er eigentlich gar nichts. James wusste auch nicht, was tun, und war an den Abenden und Wochenenden meistens bei einem seiner vielen Freunde zu Hause. Ich bekam ihn kaum noch zu Gesicht. Er ging auf eine andere Schule als ich und von dort gleich mit einem Freund nach Hause. Seine Freunde waren seine Familie.

Was Mum missbilligte. Immer wieder unterbrochen von der blechernen Automatenstimme, die sie daran erinnerte, wie viel Guthaben sie noch auf ihrer blauen Telefonkarte hatte, brüllte sie ihn durchs Telefon an. »Bleib gefälligst zu Hause, wo du hingehörst, James! Hör auf, dich anderswo durchzufressen, wenn dein Vater euch Essen auf den Tisch stellt. Was sollen denn die Leute denken? Dass du keine Mutter hast?«

Worauf James, damals fünfzehn, zurückbrüllte: »Habe ich ja auch nicht!«

Ich log meine Freundinnen an und behauptete, Mum sei bloß für ein, zwei Monate verreist. Drei allerhöchstens. Weil ich mir denken konnte, dass sie es nicht verstehen würden. Sie fragten dann immer: »Und was ist mit dir?« Aber mit mir war alles bestens. Ich wurde von klein auf zur Selbstständigkeit erzogen. Ich wusch die Wäsche, ging einkaufen und kochte, machte meine Hausaufgaben, bügelte meine Schuluniform und schmierte mir die Pausenbrote. Ich brauchte keinen, der auf mich aufpasste. Ich war stolz darauf, dass meine Eltern mir so viel zutrauten – ich kannte es ja nicht anders.

Und dann fragten sie immer: »Und was ist mit deinem Dad?« Aber mit meinem Dad war auch alles bestens. Bei mir dachte ich: Meine Eltern sind halt anders als deine. Die führen keine konventionelle Ehe. Die machen ihr eigenes Ding. Damals glaubte ich noch, für sie funktioniere es so, und ignorierte James’ Unkenrufe, dass rein gar nichts funktionierte.

Dad sitzt im Sessel vor dem Fenster mit Blick auf den Fernseher. Morgens wirkt er immer dünner, und die schlaffen Wangen scheinen noch eingefallener (die Medikamente haben rasend schnell alles Körperfett aufgezehrt), aber ich sehe morgens auch immer anders aus als abends. Für mich ist er immer noch ein gut aussehender Mann. Wir schneiden ihm regelmäßig die Haare, in denen noch immer kaum Grau ist, und nach der Morgenwäsche ist sein Gesicht auch wieder frischer.

Hätte ich ein bisschen mehr Zeit, würde ich mich für einen Moment zu ihm setzen. Ich mag unser Wohnzimmer so früh am Morgen. Der helle Holzboden (auf dem man alles sieht und der sich leicht wischen lässt) kann ganz schön kühl sein, aber ich habe die Thermostate so eingestellt, dass die Heizung angeht, sobald Dad morgens aufsteht. Die Wände sind in einem leuchtenden Pfirsichorange gestrichen, und über die Risse in unserer Kunstledercouch und dem Sessel haben wir kunterbunte Decken und Tücher drapiert. Jedes Mal, wenn Mum aus Ghana zurückkommt, bezieht sie alles mit passenden Sets, aber ich vergesse immer, sie alle gleichzeitig zu waschen und zu trocknen, darum ist es ein zusammengewürfeltes Durcheinander.

»Ich muss los, Dad«, sage ich, laut genug, dass er mich hört. »Bis heute Abend, okay?«

Sein Blick ist ungerichtet. Er schaut weder zu mir noch auf den Fernseher, aber beim Wörtchen »Okay« werden seine Augen ganz groß, und er sagt »Okay« und lächelt.

Ich wende mich zum Gehen und werfe ihm über die Schulter noch ein »Hab dich lieb« zu.

Mit der Hand auf der Türklinke höre ich ihn etwas zittrig hinter mir sagen: »Ich dich auch.«

Ich drehe mich zu ihm um. »Wirklich?«, rutscht es mir heraus. Dad legt die Stirn in Falten, als würde er die Frage nicht verstehen, und dann kommt auch schon Dawoud mit dem Frühstück herein.

Ich mache ihm Platz. »Bye, Dawoud.«

»Bye, Madeleine-y!«, ruft er mir nach.

Ich suche den Schlüssel, und Dads Worte gehen mir wieder und wieder durch den Kopf. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich weiß, dass mein Dad mich lieb hat … Es ist bloß eine Weile her, seit er es mir gesagt hat. Eine ziemlich lange Weile.

Ich verlasse das Haus und sehe, dass ein Fuchs den Mülleimer der Nachbarn geplündert und den Müllsack gefleddert hat. Essensreste und Abfall liegen über den ganzen Gehweg verstreut. Genau davor hat David Attenborough uns gewarnt, sollten wir weiter in den Lebensraum wild lebender Tiere eindringen. Aber wir wollten es ja nicht hören.

»Willkommen im Club«, murmele ich. Ich schreibe ihnen später einen Zettel und werfe ihn durch den Briefschlitz und erkläre ihnen den Trick mit den Ziegelsteinen auf der Tonne. Sie sind erst vor ein paar Wochen hergezogen, und ich kenne sie noch nicht, darum unterschreibe ich wohl besser nicht. Kurz scanne ich den Abfall, ob der mir was über meine neuen Nachbarn verrät. Leider trennen sie den Müll anscheinend nicht. Ziemlicher Müll, so was. Schade, der lauten Neunzigerjahre-R&B-Musik nach, die gestern durch die papierdünnen Wände dröhnte, scheinen sie eigentlich einen ziemlich guten Geschmack zu haben.

Der 250er-Bus kommt um die Ecke, kaum dass ich die Haltestelle erreiche, und ist wie immer rappelvoll mit Schulkindern. Die steigen drei Haltestellen weiter aus. Wie üblich stehe ich da und schaue zu, wie fünfzehn weitere Kids sich in den Bus drängeln und gerade noch so hineinquetschen, ehe die Tür hinter ihnen zugeht. Ich mache ein Foto vom Rucksack eines Mädchens, der dabei in der Tür stecken bleibt, und schicke es Nia.

MaddieWaren wir auch so nervig?

NiaLol und wie. Der Fahrer vom 156er hat uns gehasst.Weißt du noch, wie er uns einmal gesehen hat und nur den Kopf geschüttelt hat und einfach losgefahren ist?Dabei konnten wir gar nix dafür, dass wir so laut waren. Damals gab’s halt Neon Kool-Aid und Erdbeerbrauseschnüre zum Frühstück.

Ich muss grinsen, weil Nia so prompt antwortet, obwohl es bei ihr ein Uhr morgens ist. Sie war immer schon eine Nachteule, und ich stelle sie mir vor, wie sie mit aufgetürmten Dreadlocks auf dem Bett liegt, die Beine gegen die Wand gelehnt, und Musik hört.

Ich schaue auf, nach dem Bus und den Mädchen, die ganz vorne eingezwängt wie die Sardinen dastehen und laut glucksen. In der Schule hatte ich ziemlich viele Freunde, und auf dem College auch noch, aber dann sind alle zum Studium weggezogen, und ich bin hiergeblieben und habe mich um Dad gekümmert, und es ist irgendwie auseinandergegangen. Ich habe einsehen müssen, dass wir eigentlich nur aus Bequemlichkeit und Gewohnheit miteinander befreundet gewesen waren, nicht, weil wir uns so mochten oder eisern zusammenhielten. Von unserer unzertrennlichen Siebenerclique ist mir nur eine geblieben. Nia.

Nia ist meine allerbeste Freundin, seit beinahe zehn Jahren schon, macht aber momentan ihren Abschluss in Betriebswirtschaft an der Uni in Utah. Sie ist Mormonin, und die Uni, an der sie studiert, ist auch mormonisch. Sie hat sich damals, als wir anderen alle anfingen zu studieren, zwei Jahre Auszeit genommen und wird gerade erst mit dem Studium fertig. Im Sommer kommt sie wieder nach Hause. Diesmal hoffentlich für immer.

Ich warte vier Minuten auf den nächsten Bus und bin neun Minuten vor Abfahrt meiner Bahn am Bahnhof Thornton Heath. Ich stelle mich einen halben Meter links von der dritten Bank auf, um gleich als Erste einsteigen zu können. Nachher auf dem Heimweg stehe ich dann in Waterloo Station rechts neben der Anzeigetafel und warte auf den Zug um 17:53 Uhr. Montags bis freitags, tagein, tagaus, immer dasselbe.

Meine Bahn kommt und ist wie gewöhnlich so voll, dass es nirgendwo einen freien Sitzplatz gibt. Aber meistens ist mir das egal. Ich suche mir einfach ein Eckchen, klemme mir die Handtasche zwischen die Beine, klappe mein Buch auf und lese.

In Balham wird es dann richtig voll, und ich tue, was ich immer tue: verstohlen über die Buchseiten linsen und Leute gucken.

Wer mag seinen Job? Vielleicht die hübsche Blonde im knallbunten Sommerkleid? Was die wohl beruflich macht? Und wer hasst seinen Job, kann es aber, wenn es darauf ankommt, gut überspielen? Der Mann im marineblauen Anzug mit den Dreadlocks und den übergroßen Kopfhörern? Wem ist alles piepegal, solange die Kohle stimmt? Dem geleckten Anzugträger, der entnervt aufstöhnt, als die Bahn an einer roten Ampel hält, und der viel zu dicht hinter der Dame vor ihm steht?

Als wir in Clapham Junction kurz aus dem Tunnel kommen, ziehe ich rasch das Handy raus und schalte mobile Daten ein.

: Die glücklichsten Berufe

Nummer eins auf der Glücksliste sind … Lehrer.

Das ist doch garantiert gelogen. Schließlich war ich vor gar nicht allzu langer Zeit selbst noch Schülerin und wage zu behaupten, Lehrer gehören zu den am miesesten behandelten Berufsgruppen überhaupt.

2. Alten- und Krankenpfleger

3. Sozialarbeiter

4. Eventmanager

Die unglücklichsten Mitarbeiter gibt es in den Branchen:

KundenbetreuungGastgewerbeVerwaltungDann kommt gleich Waterloo Station, und ich wappne mich schon mal für einen weiteren Tag in einem Job, dem Google höchstselbst eine Bronzemedaille im Wettrennen ums Unglücklichsein verleiht.

Wie immer gibt es Gedrängel beim Aussteigen. Niemand möchte der Letzte sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, das hat wenig bis gar nichts mit dem unwiderstehlichen Drang zu tun, morgens unbedingt elf Sekunden früher im Büro sein zu wollen.

Kaum habe ich mich aus der Menschenmenge gelöst, kommt eine Nachricht von Mum. Ich sehe ihren Namen aufleuchten und muss wieder an unser Telefongespräch von gestern Abend denken.

»Maddie, kannst du mir bitte noch mal Geld schicken?«

»Hi, Mum. Wie geht es dir?«

Sie lacht. »Hallo, Liebes. Ich bin gesegnet, mein Herz. Also, ich habe was mit besserem Wechselkurs gefunden als letztes Mal, ich gebe dir eben die Adresse. Hast du was zu schreiben?«

»Ich habe diesen Monat nichts übrig.«

»Wieso nicht? Hast du das Geld wieder mit beiden Händen zum Fenster rausgeworfen?«

»Nein.«

Pause. »Was ist denn, Maame? Du klingst so komisch. Sag deiner Mutter, was los ist.«

Mum wechselt in Gesprächen immer zwischen meinem Namen in sämtlichen Variationen und irgendwelchen Kosenamen. Oder sie nennt mich Maame. Maame kann auf Twi alles Mögliche bedeuten, aber in meinem Fall heißt es Frau. So lange ich mich erinnern kann, nennt sie mich schon Maame. Als kleines Mädchen war ich unheimlich stolz darauf, Frau genannt zu werden. Als Erwachsene zu gelten, noch bevor ich meine Periode bekommen hatte. Aber jetzt … »Maddie?« Ich höre ihre Ungeduld, die sich über jedes Wort legt wie ein allgegenwärtiger Schatten.

»Es geht mir nicht gut, Mum.« Es bleibt jetzt so lange hell, dass ich die Vorhänge zugezogen habe. Ich sitze in einer Ecke meines Bettes, die Knie bis zur Brust gezogen, und überlege, wie ich am besten beschreiben soll, wie mir zumute ist, ohne irgendwelche handfesten Gründe nennen zu können. Irgendwann habe ich das Gefühl, meine Bedenkzeit ist um, also sage ich bloß: »Ich bin einfach nur traurig und bedrückt, glaube ich.«

»Weshalb?«

»Alles, irgendwie. Zu Hause. Der Job. Alles fühlt sich so schwer und hoffnungslos an. Immer bin ich müde und komme mir vor, als würde ich gar nicht richtig leben …«

Mum seufzt entnervt. »Maddie, bitte.« Sie spricht gedehnt, um zu betonen, wie müde sie es ist. »Ständig beklagst du dich. Aber eigentlich tust du doch gar nicht viel, oder? Du solltest mal sehen, wie die Kinder hier leben. Hast du nicht genug Freizeit, abends nach der Arbeit und am Wochenende? Das kommt bestimmt daher, dass du nie aus dem Haus gehst.«

Meine Augen füllen sich mit Tränen.

»Ich habe es dir schon tausend Mal gesagt, du musst mehr unter Leute gehen. Wenn du nur zu Hause rumsitzt, lernst du nie einen Mann kennen«, fährt sie fort. »Dein Vater muss nicht den lieben langen Tag betüddelt werden. Darum bist du immer so traurig – du kommst zu wenig raus.«

Fast bin ich versucht, ihr zu sagen, dass Rauskommen nichts mit Glücklichsein zu tun hat. Vielleicht kann es das Glück einladen, aber ich wüsste gerne, wie ich es dazu bringe, bei mir zu bleiben. Ich habe wie man glücklich wird gegoogelt, ich bin durch Parks spaziert und habe lange Listen geschrieben mit allem, wofür ich dankbar bin. Ich esse mehr Obst und Gemüse und gehe früh ins Bett, ich mache Komplimente und atme achtsam. Ich habe alles versucht, um zu funktionieren.

»Ich glaube, ich sollte mal einen Termin bei meiner Hausärztin machen und …«

»Nein. Mit so was gehen wir nicht zum Arzt«, fällt sie mir ins Wort. »Die wollen dir bloß irgendwelche Medikamente verschreiben, für die sie Provision bekommen.«

»Das wage ich zu bezweifeln.«

»Ich weiß besser als du, wie die Welt sich dreht, Maddie«, sagt Mum. »Die geben einem Medikamente gegen Zipperlein, die es gar nicht gibt, und dann wird man noch kränker. Unnötig ist das. Für Gott gibt es keine Krankheit, die er nicht heilen kann, darum vertrauen wir in allen Dingen auf ihn.«

»Und warum gibt er dir dann kein Geld?«

»Er segnet mich durch dich, meine Tochter«, erklärt sie sehr bestimmt.

Ich schlinge die Arme ein bisschen fester um die Knie.

»Betest du auch und liest in der Bibel? Du wirst immer so komisch, wenn du nicht bei der Sache bist, wenn der Teufel eine günstige Gelegenheit wittert. Hörst du den Bibelsender, von dem ich dir erzählt habe – die Sendung morgens früh um fünf?«

Nachdem wir aufgelegt haben, mache ich mich daran, das Abendessen für Dad zu kochen. Die Tränen laufen mir über das Gesicht, bis ich Salz schmecke. »Irgendwas stimmt mit dir nicht. Irgendwas ist ganz gewaltig verkehrt«, wispere ich, während ich die Paprika klein schnippele. »Du bist komplett verkorkst. Chemisches Ungleichgewicht, vielleicht – du solltest das mal googeln. Kann doch nicht sein, dass du immer so traurig bist. Ohne Grund. Das ist doch nicht normal. Der Mensch soll im Leben glücklich oder wenigstens zufrieden sein. Und nur hin und wieder mal traurig. Wenn Traurigsein der Istzustand ist, was sagt das dann über dich?« Ich lege das Messer beiseite und schlage mir mit der Hand vor die Stirn. »Jetzt hör schon auf.« Wenn ich mir nur fest genug auf den Kopf haue, müsste mein Hirn doch irgendwann auf die Werkseinstellung zurückspringen.

Ich wische mir die Tränen weg und schnippele weiter Paprika.

Zweites Kapitel

Ich könnte auch direkt zum West End durchfahren, aber in allen »Wege-zum-Glück«-Artikeln, die ich gelesen habe, steht irgendwas mit Morgenspaziergängen – hat wohl mit dem Tageslicht zu tun, das man braucht. Und außerdem sind es bloß zehn Minuten Fußweg die Themse entlang, die heute in der Sonne beinahe bläulich schimmert. Ich stopfe mir die Stöpsel in die Ohren und höre Musik von einer Band, die ich nur kenne, weil eine meiner Kolleginnen neulich, als freitagnachmittags die Chefs alle längst weg waren, das Handy einfach an die Lautsprecher angeschlossen hat. Eine Band, bei der ich an Sommer denken muss, aber nicht an meine eigenen Sommer; an neue Converse und kalte Limo, an kurze Kleider und Barbecues und flüchtige Augenblicke der großen Freiheit.

Ich arbeite am Covent Garden Theatre, besser bekannt als CGT. Reichlich unoriginell nach seinem Standort benannt, liegt es in einem gigantischen, wie zufällig geometrischen brutalistischen Betongebäude gegenüber der Themse, zu dem man über die Waterloo Bridge kommt. Ich gehe durch den Hintereingang, wo mir jemand die Tür aufdrücken muss. Aber jedes Mal, wenn ich einen der anderen vier Eingänge nehme, verlaufe ich mich. Sogar die Mitarbeiter sagen, der Laden sei ein einziges Labyrinth. Und wenn man den Gerüchten glaubt, gibt es nur darum keinen Lageplan vom Theater, weil niemand so genau weiß, wo alles ist.

Ich gehe am Bühneneingang und den Garderoben vorbei und drücke im Aufzug den Knopf für den dritten Stock. Schon beim Reinkommen durch die Flügeltüren zu unserem Büro sehe ich, dass noch niemand den »Pausenraum« (in Anführungszeichen deshalb, weil es nur eine Arbeitsplatte mit einem Wasserkocher und ein paar Regalbrettern darüber mit diversen Teebeuteln, Kaffeetassen und Plastikbechern ist) aufgeräumt hat. Das bleibt wohl wieder an mir hängen.

Mit dem Geld aus der Kaffeekasse hatte ich gestern Prosecco und Knabbereien besorgt, damit der Geburtstag von Freya aus dem Marketing gebührend gefeiert werden konnte. Dawoud hatte abends keinen Dienst, ich musste Dad also Abendessen machen und ihn anschließend ins Bett bringen. Darum konnte ich selbst nicht dabei sein. Anscheinend müssen sich die Feierlichkeiten auf das gesamte Büro ausgeweitet haben, denn links stehen lauter leere Plastikbecher, und auf der anderen Seite liegt eine angebrochene Chipstüte.

Unser Büro ist u-förmig angelegt, mit Schreibtischen auf drei Seiten und dem Büro unserer Chefin auf der vierten. Es ist an sich schon ein schöner Raum mit entspannter Atmosphäre, kastanienbraunem Teppich und cremefarbenen Wänden, aber das Beste ist, dass eine Seite (die mir gegenüber) aus einer riesengroßen Fensterfront mit einer unglaublichen Aussicht auf die Covent Garden Piazza besteht.

Ich grüße Zoe, die für unsere Broschüren zuständig ist, und Federica, die zum Online-Team gehört, und fange dann an aufzuräumen, während mein Rechner hochfährt.

Ich bin die persönliche Assistentin von Katherine Fellingham, Chefin der Marketing- und Publicity-Abteilung des CGT. Mein Job besteht hauptsächlich darin, ihren Terminkalender und ihre Spesenabrechnungen zu managen, ihr Earl Grey zu kochen und anschließend die Teetassen im Badezimmerwaschbecken zu spülen. Ja, ich habe mich freiwillig auf diesen Job beworben, aber genau das war schon immer mein Problem. Ich schaffe es einfach nicht, länger als neun Monate in einem Bürojob zu bleiben, weil es so gar keinen Spaß macht. Was anderes lasse ich mir nicht erzählen. Leben, um zu arbeiten, ist ein mir schier unbegreifliches Konzept, aber andererseits ist mir auch die Vorstellung ein Graus, nur zu arbeiten, um zu überleben.

Ich bekomme dreiundzwanzigtausend Pfund brutto im Jahr, gebe kein unnötiges Geld aus und habe ein Sparkonto mit etwas über dreitausend Pfund, die ich kaum anrühre, weil ich nie weiß, wann Mum wieder was braucht. Jeden Tag gehe ich die Stellenanzeigen durch, in der Hoffnung, den perfekten Job für mich zu finden. Dabei weiß ich gar nicht, wie der aussähe und ob meine Berufserfahrung mehr hergäbe als niedere Bürotätigkeiten.

»Guten Morgen, Maddie.«

Ich drehe mich zu Katherine um, die gerade auf ihren Schreibtisch jenseits der Bürotür zusteuert. Heute trägt sie eine runde Brille. Die braunen Haare hat sie sich erst kürzlich zu einem Bob schneiden lassen. Mit ihren eins siebenundfünfzig und den windgeröteten Wangen sieht sie jünger aus als siebenundvierzig. »Morgen, Katherine. Wie war dein Wochenende?«

»Prima, danke. David und ich haben uns die vorletzte Vorstellung von Closer Still im Lyceum angeschaut – schon gesehen?«

»Nein, noch nicht.« Und das werde ich auch nicht. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, kosteten die Tickets irgendwas im dreistelligen Bereich. »Sollte ich?«

»Oh, unbedingt.« Sie knöpft den Blazer auf und kreuzt die Beine an den Knöcheln. Die Füße stecken in Schnürschuhen. »Einfach grandios, das Stück – ich kann dir nur dringend empfehlen, dir die letzte Vorstellung am Donnerstag anzuschauen.«

Claire kommt hereinspaziert und fragt: »Redet ihr über Closer Still?« Ihr Pferdeschwanz schwingt auch noch, als sie längst stillsteht. In der Hand hat sie ihre Büroschuhe, um die Turnschuhe an den Füßen gleich dagegen zu tauschen. »Unglaublich, oder?«

Ich lasse die beiden weiterschwärmen und widme mich wieder meinen Mails – überwiegend von irgendwelchen Leuten, die ein Fitzelchen von Katherines Zeit wollen. Die Antwort ist schlicht und ergreifend: Sie hat keine. Was die Anfrager nur zu gut wissen. Sie wissen aber auch, dass Katherine panische Angst davor hat, irgendwas zu verpassen. Auf ihrer Ebene der Unternehmenshierarchie gibt es neben ihr nur eine weitere Frau. Und Katherine ist überzeugt, es sich nicht leisten zu können, auch nur ein einziges Meeting abzusagen. Weshalb ich wiederum Anweisung habe, immer irgendwo noch ein paar Minütchen rauszuquetschen, und sei es in der Mittagspause.

Vor ein paar Wochen bekam sie dann die Diagnose Depression. Katherine hat es ihren engsten Mitarbeiterinnen erzählt, einschließlich Claire, und es mir erst gesagt, nachdem sie mich versehentlich in einer E-Mail an die Personalabteilung in cc gesetzt hatte. In der sie um eine kleine Auszeit bat. Ein Monat Sonderurlaub wurde ihr bewilligt, und trotzdem ist sie gleich in der darauffolgenden Woche wieder ins Büro gekommen, wo sie jetzt vor uns dauerlächelt und zum Heulen aufs Damenklo geht, um mit rot geweinten Augen und verquollenem Gesicht irgendwann wieder rauszukommen.

Und niemand unternimmt irgendwas. Claire hat mich sogar schon beiseitegenommen und mir eingeschärft, bloß kein Wort darüber zu verlieren. Denn sollte auch nur einer der elf Männer in der dreizehnköpfigen Führungsriege des Theaters erfahren, dass Katherine »alles zu viel geworden ist«, würden sie ihr das gnadenlos als Schwäche auslegen.

»Aber ist das nicht eigentlich egal?«, habe ich zu fragen gewagt. »Ich meine, was die über sie denken? Katherine geht es nicht gut.«

»Nein, das ist nicht egal«, hat Claire spitz erwidert. Sie hat die Augen verdreht und die Arme vor der Brust verschränkt. »Sie macht mehr und arbeitet härter als die alle zusammen, aber sollte rauskommen, dass Katherine Depressionen hat, ist sie im Handumdrehen weg vom Fenster und durch einen x-beliebigen Mann ersetzt. Wieso machst du ihr nicht eine schöne Tasse Tee?«, schlug sie vor. »In einer Stunde ist sie wieder auf dem Posten.«

Aber Claire irrte sich.

»Morgen, Maddie.« Ellie kommt als Nächste herein. Auch sie hat es eilig, aber vermutlich, weil sie verschlafen hat. Die blonden Haare sind hastig zusammengebunden, die Latzhose ist schief geknöpft, und der Schnürsenkel von einem ihrer Converse-Sneaker hat sich gelöst. Sie lässt sich auf ihren Stuhl fallen und schnauft.

»Morgen, Ellie.«

Ellie ist meine direkte Vorgesetzte, obwohl sie nach mir hier angefangen hat und bloß ein Jahr älter ist als ich. Anfangs haben wir uns gut verstanden, haben viel geredet und gelacht, aber dann hat das irgendwann irgendwie einfach aufgehört. Manchmal liege ich nachts wach und frage mich, was in aller Welt ich wohl falsch gemacht habe. Wobei ich tagsüber kaum einen Gedanken daran verschwende. Komisch, wie das Gehirn nachts, wenn man eigentlich schlafen soll, plötzlich auf sämtliche Fragen eine Antwort will. Ich glaube, Ellie ist einfach lieber mit den anderen Kolleginnen zusammen, weil sie weiß, dass die bleiben, während ich mir manchmal vorkomme, als liefe ich mit einem riesengroßen Plakat um den Hals herum, auf dem steht, dass ich bei nächstbester Gelegenheit kündige. Bestimmt kann man mir die Unzufriedenheit an der Nasenspitze ablesen. Schon komisch, ich habe hier nämlich mal mit glänzenden Augen und glanzlosen Turnschuhen angefangen. Jetzt ist es eher umgekehrt.

Ich habe diesen Job durch All Access bekommen, ein sozial orientiertes Unternehmen mit dem Ziel, mehr junge Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen in Londons Kreativszene zu bringen. Von denen habe ich damals erfahren, dass die Chefin der Marketingabteilung des Covent Garden Theatre eine persönliche Assistentin sucht. Von allein wäre ich nie im Leben auf die Idee gekommen, mich bei einem Theater zu bewerben, weil ich nie ins Theater gegangen bin. Man war entweder Team Kino oder Team Theater, und zu welcher Seite man gehörte, entschied sich meistens über Budget und Elternhaus. Aber ich brauchte nun mal einen Job, und ich erfüllte immerhin siebzig Prozent der Anforderungen. Ich recherchierte wie wild und war ganz aus dem Häuschen, als ich las, es habe einige Veränderungen im höheren Management des Theaters gegeben und man wolle in Zukunft »mehr Diversität abbilden«, sowohl was die Aufführungen als auch was die Mitarbeitenden betreffe.

Ich ging also zum Vorstellungsgespräch, und obschon sämtliche Personen, die mir am Tisch gegenübersaßen, weiß waren, waren es immerhin alles Frauen. Und auf dem Weg hinein und hinaus sah ich Menschen wie mich. Wir waren zwar immer noch in der Minderheit, aber im Vergleich zu meinen vorherigen Jobs merklich mehr. Erst Monate später ist mir aufgegangen, dass sie fast ausschließlich Servicekräfte sind. Die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, und die Abteilungen, mit denen ich zu tun habe, sind blütenweiß, und in den Meetings, in denen ich sitze und das Protokoll führe, bin ich immer die einzige Schwarze Person im Raum.

Sie können sich gar nicht vorstellen (oder vielleicht doch?), wie das ist. Sich ständig fragen zu müssen, ob man die kleinen Bemerkungen hier und dort vielleicht doch zu ernst nimmt, ist ganz schön anstrengend. Über meine Haare zum Beispiel oder mein Essen. Man kommt sich mitunter ganz schön einsam vor, wenn niemand sonst dieselben Schwarzen Autoren und Autorinnen liest oder dieselben Fernsehshows schaut. (Sie hätten mal die dummen Gesichter sehen sollen, als wir uns über Neunzigerjahre-Fernsehserien unterhielten, Friends und Frasier vor allem, und ich nebenbei What’s up, Dad? erwähnte.)

In einem Job, den man zwar nicht mag, auf den man aber angewiesen ist, braucht es nette Kolleginnen, mit denen man auch mal ein bisschen rumalbern kann. Ich habe zwar Avi (die werden Sie noch kennenlernen … machen Sie sich auf was gefasst), die ein Stockwerk tiefer arbeitet, aber ganz ehrlich, allzu viele Gemeinsamkeiten haben wir nicht, und wir sehen uns auch bloß eine halbe Stunde die Woche. In den verbleibenden siebenunddreißig wird mein Schweigen nur unterbrochen von Arbeitsanweisungen und fremden Gesprächen, die ohne mich stattfinden.

Eigentlich hatte ich noch vor Ablauf meiner Probezeit wieder gehen wollen. Förmlich ein Schlag ins Gesicht der Arbeitsmoral meiner Eltern und Großeltern. Meine Mum fand, ich müsse mich glücklich schätzen, einfach so von Anstellung zu, zugegeben schlecht bezahlter, Anstellung wechseln zu können. Das habe ich einzig und allein meinem Abschluss in Englischer Literatur zu verdanken. Aber das ist ja wohl das Mindeste, was man verlangen kann, wenn man mit fünfunddreißigtausend Pfund in den Miesen ist.

»Warum bist du nie glücklich, Maddie?«, meinte Mum. »Ich wollte, dass du Anwältin wirst, Ärztin oder Tierärztin, alles viel interessanter, aber du wolltest unbedingt das. Dabei brauchst du nichts weiter zu tun, als den lieben langen Tag vor dem Computer zu sitzen, oder nicht? Du bist kaum auf den Füßen. Deine Generation weiß das einfach nicht zu schätzen.«

Ich kann sie ja irgendwie verstehen. Schließlich ist ein Job aus ihrer Sicht nicht zum Vergnügen da, sondern einzig und allein, um die Rechnungen zu bezahlen. Und für sie steigt die Zufriedenheit proportional mit dem Gehalt. Was allerdings nichts daran ändert, dass ich zwar nicht erwarte, reich zu werden, aber wenigstens glücklich. Und dass mir das bisher nicht gelungen ist, schnürt mir regelmäßig die Luft ab.

Vielleicht fällt es Mum auch so schwer, mich zu verstehen, weil sie aus eigener Erfahrung spricht. Ihr hat niemand gesagt, sie könne mal werden, was immer sie wolle. Meine Eltern waren Schwarze Menschen im London der Achtzigerjahre. Die hatten keine Zeit für Hobbys oder die Jagd nach dem Traumjob.

Vielleicht sollte ich es genauso sehen. Daran denken, dass mein Dad mich und meine Festanstellung braucht, damit ich die Rechnungen bezahle und zeitig zu Hause bin, um ihm das Abendessen zu machen und ihn an vier Abenden die Woche ins Bett zu bringen.

Wenn Logik und gesunder Menschenverstand doch bloß gegen die Gefühle ankämen.

Nach dem Essen gehe ich runter zu Avi. Meistens teile ich mir die Mittagpause auf: zwanzig Minuten essen, vierzig spazieren gehen. Gewöhnlich gehe ich allein, aber heute kommt Avi mit. Sie muss sowieso rüber auf die andere Seite der Brücke, weil sie sich da mit ihrem Freund trifft.

»Wie geht’s Jake?«, frage ich sie, als wir losgehen. Wir nehmen meinen Lieblingsweg. Der ist ein bisschen länger, aber man kommt kurz vor der Brücke durch eine hübsche kleine Straße mit Blumenläden, Bäckereien und Pubs.

»Gut geht’s dem«, antwortet sie. »Gestern Abend hat er mir gesagt, er würde es gerne mal anal probieren. Also haben wir’s gemacht.«

Avi Jeeto, meine Damen und Herren. Avi ist halb Englisch, halb Indisch, hat einen dunklen Bob, der sich an den Spitzen leicht lockt, und die Neigung, immer ein bisschen zu viel zu erzählen. Früher hat sie meinen Job gemacht und ist dann in eine andere Abteilung gewechselt. Sie hat mich hier eingearbeitet, und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Ich finde sie toll, aber das finden alle anderen leider auch, und weil sie schon seit fünf Jahren am CGT ist, hat sie hier jede Menge Freunde. Deshalb treffen wir uns bloß gelegentlich zur gemeinsamen Mittagspause.

Die Sonne scheint, und ich muss die Augen mit der Hand abschirmen, um sie anzuschauen. »Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Information umgehen soll.«

Sie kramt ihre Sonnenbrille raus. »Habe ich auch gesagt.«

»Das kommt gerade ein bisschen plötzlich.«

»Habe ich auch gesagt.«

»Ein bisschen viel auf einmal.«

Avi legt den Kopf in den Nacken und lacht schallend. Und ich beschließe, lieber gar nichts mehr zu sagen. Es funktioniert, und als Nächstes sagt Avi: »Aber das mit deinen Haaren …«

»Wieso, gefallen sie dir nicht?«

Sie zuckt die Achseln und tritt hinter mich, um zwei Jogger durchzulassen. »Ich bin dich bloß mit Braids gewohnt – sieht so anders aus.«

Zum ersten Mal seit drei Jahren habe ich keine Braids mehr. Ich musste mal was anderes machen; die Braids haben mir die Haare ruiniert. Letzte Woche war ich in einem Salon, der auf Typ-4-Haare spezialisiert ist, und habe mir die Haare glätten und föhnen lassen. Jetzt kann ich sie für die Arbeit ganz unkompliziert zum Dutt im Nacken frisieren.

»Bestimmt haben sich im Büro alle überschlagen vor Begeisterung«, meint Avi.

Wir grinsen uns an. »Natürlich«, sage ich. »Und vorher kein Wort.«

Wir kommen auf die Waterloo Bridge. Hier wimmelt es nur so von Radfahrern, Shoppern und Büroarbeitern auf dem Weg in die Mittagspause. Ich schaue nach unten, und gerade gleitet ein Touristenschiff vorbei.

»Du ziehst nicht zufällig demnächst zu Hause aus?«, fragt Avi unvermittelt. »Bei einer Freundin von mir wird ein Zimmer frei, und du bist die Einzige, die ich kenne, die noch zu Hause wohnt.«

Toll, dann kann Avi also auch auf die Liste.

Leute, die mich für einen Loser halten, weil ich noch bei meinen Eltern wohne:

Nia (obwohl die streng genommen drei Monate im Jahr auch noch zu Hause wohnt)

Shu (beste Freundin Nummer 2)

Mum

Der Junge an der Bushaltestelle, der so verächtlich geschnaubt hat, nachdem er mein Privatgespräch belauscht hatte

Ich

Avi

»Ist es denn so seltsam, dass ich noch zu Hause wohne?«

»Seltsam nicht, aber irgendwie unlogisch«, meint Avi. »Du könntest es dir doch eigentlich leisten auszuziehen, und du sparst ja auch nicht auf eine Anzahlung für eine Hypothek oder so. Also, warum wohnst du noch bei deinen Eltern?«

Avi weiß nichts von Dad, darum zucke ich bloß mit den Achseln. »Nicht mal zum Studium bist du weggegangen«, setzt sie hinterher. »Willst du denn nicht ein bisschen mehr …« Sie wackelt mit den Schultern. »Freiheit? Weggehen. Freunde mit nach Hause bringen. Männer.«

»So männerverrückt bin ich gar nicht«, versuche ich, mich zu verteidigen. »Irgendwann mal, vielleicht.«

»Irgendwann ist jetzt. Und hier. Maddie, du bist fünfundzwanzig«, sagt sie. »Die Schwänze werden mit dem Alter nicht besser.«

»Avi!« Entschuldigend schaue ich eine Mutter an, die entsetzt ihre kleinen Kinder von uns wegscheucht.

»Entspann dich«, sagt Avi und reckt das Gesicht zur Sonne. »Das nennt man jung und frei sein. Und das geht bloß von zwanzig bis dreißig. Und weißt du was? Die Hälfte hast du schon rum.«

Oh, verdammt. Die Hälfte habe ich schon rum. Ich bin der Dreißig jetzt näher als der Zwanzig. Und ich wohne immer noch zu Hause, habe keinen Freund und keinen vorzeigbaren Beruf, und Jungfrau bin ich auch noch.

»Wo wäre das Zimmer denn?«, frage ich vorsichtig. »Nur so, aus Neugier.«

»Crouch End.«

»Nordlondon? Viel zu weit weg.«

»Gar nicht wahr. Die Northern Line fährt bis Waterloo.« Sie schaut mich an. »Ach so, du meinst, von da, wo du jetzt wohnst?« Sie verdreht die Augen. »Ich gebe dir einfach mal ihre Nummer. Und schicke dir nachher ein paar Fotos von der Wohnung.«

»In Ordnung.«

»Und?«, sagt sie. »Willst du gar nicht wissen, wie der Analverkehr war?«

Ich blinzele. »Weißt du, Avi, diesen Faden wiederaufzunehmen, wäre mir im Traum nicht eingefallen.«

Ungläubig legt sie den Kopf schief. »Echt nicht? Ich würde es wissen wollen.«

»Du und ich, wir sind halt sehr verschieden.«

Davon lässt sie sich nicht abschrecken. »Am Anfang hat es wehgetan, aber so schlimm war’s nicht. Manches gehört halt einfach nicht überall reingesteckt.«

»Ach, schau mal, da ist Jake.« Gott sei Dank. Ich winke ihm wie wild, bis mir wieder einfällt, wie und wo er den Abend gestern verbracht hat. Sofort lasse ich die Hand fallen und gucke betreten weg. »Dann lasse ich euch beide mal allein.«

Ich drehe mich um und will schleunigst verschwinden, da brüllt Avi mir hinterher: »Kommst du heute Abend auch zur Vorstellung? Wir wollten vorher noch was trinken gehen, komm doch mit.«

»Nein«, brülle ich zurück. »Hab heute Abend schon was vor.«

Als ich wieder ins Büro zurückkomme, steht Katherine schon ungeduldig neben meinem Schreibtisch. Dabei habe ich eigentlich noch fünf Minuten Mittagspause. Ihre Wangen sind rot und fleckig, und sie atmet vernehmlich aus, als sie mich sieht. »Ach, da bist du ja, Maddie. Auch schon wieder da? Schön«, sagt sie. »Könntest du mir ein paar Sachen ausdrucken, ach ja, und eben nach unten gehen und mir einen Kaffee holen? Den hätte ich schon vor einer halben Stunde gebraucht, aber du warst nirgends zu finden.«

In der Schlange vor dem hippen Café schaue ich auf dem Handy nach neuen Stellenangeboten. Ich scrolle mich durch zwei Seiten und finde nichts, wofür ich irgendwie qualifiziert wäre, das nichts mit PA zu tun hat, bewerbe mich aber trotzdem auf drei.

Es war nicht gelogen – was ich vorhin zu Avi gesagt habe. Ich habe heute Abend tatsächlich schon was vor. Nur nichts Erwähnenswertes.

Zu Hause angekommen, wärme ich den Reis auf, von dem ich einen ganzen Topf gekocht habe, und mache den Fisch frisch im Ofen dazu. Noch etwas Salat mit auf den Teller und ein Glas Wasser auf das Tablett, dann trage ich alles rüber ins Wohnzimmer. Ich setze mich auf den Sessel rechts von Dad, und dann schauen wir fern, während ich ihn füttere.

Das mit Dad und seinem Parkinson hat ganz schleichend angefangen und ist dann so unvermittelt eskaliert, dass ich mich kaum an die ersten Warnzeichen erinnere. Wie etwa, dass er was Schweres fallen ließ und ich ihn ungeschickt nannte. Oder dass ihm beim Trinken das Wasser übers Kinn lief und ich es abwischen musste. Später rutschte ihm beim Essen das Besteck ständig aus den Fingern, bis er es schließlich gar nicht mehr halten konnte. Anfangs hat er manchmal lieber nichts gegessen, als sich die Blöße zu geben. Er wollte es nicht wahrhaben.

Heute isst Dad gut, und ich bin heilfroh. Früher habe ich immer gleich Panik bekommen und hörte in der Ferne imaginäres Donnergrollen, wenn er den Teller mal nicht leer gegessen hat oder eingeschlafen ist, ehe es Zeit war, ins Bett zu gehen, weil ich überzeugt war, das müssten Vorzeichen von noch Schlimmerem sein. Aber je mehr ich über Parkinson gelesen habe, desto mehr musste ich einsehen, wie unberechenbar und unvorhersehbar diese Krankheit eigentlich ist. Ein wucherndes Krankheitsgestrüpp, jeder Ast ein mögliches Symptom, jeder Zweig eine mögliche Folgeerscheinung. Nächtelang habe ich wach gelegen und mich gesorgt, aus Angst, er könnte im Schlaf sterben. Und habe mir eingeredet, es wäre dann alles meine Schuld, weil ich nicht den Arzt gerufen und Dad gerettet habe, solange er noch zu retten gewesen wäre. Gegen zwei, drei Uhr morgens habe ich mich runtergeschlichen, vor seiner Schlafzimmertür gestanden und auf das leise Schnarchen gelauscht und bin erst wieder ins Bett gegangen, wenn ich es gehört habe.

Heute bin ich schlauer. Manchmal ist ihm einfach alles zu viel. Dabei ist es nur wichtig, dass er was isst, bevor er seine Medikamente nimmt, und wenn es bloß eine Scheibe Toast ist. Die dreimal-täglichen Tablettendosen sind einzeln abgepackt, und ich nehme die für Dienstagabend heraus. Eine Pille nach der anderen gebe ich ihm in den Mund und halte ihm dann das Wasserglas an die Lippen. Er muss zweimal schlucken und noch mal mit Wasser nachspülen. Danach schließt er immer für ein Weilchen die Augen.

Ich bringe das Tablett in die Küche und mache mich an den Abwasch.

Als es Zeit ist zum Schlafengehen, hake ich mich bei ihm unter, gehe in die Knie und helfe Dad aus dem Sessel. Dann schlurfen wir gemeinsam ganz langsam in sein Schlafzimmer.

Ich putze ihm die Zähne über einer Tasse, ziehe ihm ein Pyjamaoberteil an, wechsele den Katheter, aber lasse die Jogginghose an.

An vier Abenden in der Woche bringe ich Dad ins Bett. Ich weiß also, wie’s geht. Aber heute Abend muss ich wohl irgendwas falsch machen, denn als ich seine Beine ins Bett hebe, sticht es plötzlich in meinem Rücken, ein Reißen, als zöge man einen losen Faden aus einem Stückchen Stoff, und ich lasse seine Füße auf das metallene Fußende des Betts fallen.

»Entschuldige, Dad.« Wehgetan habe ich ihm nicht, von den Tabletten ist er abends immer ein bisschen benommen. Aber mein Rücken tut höllisch weh, und ich muss die Zähne zusammenbeißen, um nicht laut aufzustöhnen. Ich ziehe ihm die Bettdecke bis unters Kinn, gebe ihm einen Kuss auf die Stirn und schalte das Licht aus.

Vornübergebeugt gehe ich aus dem Zimmer und richte mich dann ganz langsam auf, gegen den stechenden Schmerz, bis ich mit Mühe aufrecht stehe.

Mist.

: Rückenschmerzen mit Mitte zwanzig

ZF: Hat hier sonst noch jemand richtig schlimme Kreuzschmerzen? Ich bin erst 24 und wüsste gerne, ob das was Ernstes ist.

MT: Lol, Kreuzschmerzen mit 24? Wie hast du das denn bitte geschafft?

KS: Nur zu deiner Information, MT, immer mehr junge Menschen leiden unter Rückenschmerzen, das ist also mal so gar nicht lustig. ZF, versuch’s vielleicht mal mit einem heißen Bad, oder leg dir einen Kühlpack auf die Stelle, wo’s wehtut?

TP: Schon mal mit Yoga versucht? Ich bin Yogalehrerin und würde dir leichte Dehnübungen empfehlen, schau mal hier auf meiner Webseite …

CC: Das ist die Regierung, aber mir glaubt ja keiner. Von klein auf werden wir darauf konditioniert, dass Bürojobs das Beste sind. Und dann sitzen wir unsere besten Jahre acht Stunden am Tag fünf Tage die Woche am Schreibtisch, und am Ende ist es zu spät, noch irgendwas dagegen zu tun, außer, uns einen »Spezialstuhl« zu besorgen.

LG: Warum sollte die Regierung denn eine Bevölkerung mit chronischem Rückenleiden wollen?

CC: Damit es keine Meuterei gibt.

Ich versuche, James anzurufen, aber wie gewöhnlich geht er nicht ran und ruft mich erst Stunden später zurück. Ich muss das Licht anmachen, weil er per Videocall anruft. Er sitzt gerade im Auto.

»Hey, Mads!« Er hat Zöpfchen in den Haaren, gerade lang genug, dass sie anliegen, statt vom Kopf abzustehen, und beim Lächeln funkelt der Goldzahn. Als Kinder bekamen James und ich ständig zu hören, was für ein schönes strahlendes Lächeln wir doch hätten, und so tolle weiße Zähne. Eins der wenigen Dinge, die wir beide von Dad geerbt haben.

»Schläft Dad schon?«, fragt James.

»Ja, darum hatte ich auch angerufen«, erkläre ich ihm. »Ich könnte wirklich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Mir tut der Rücken weh, weil ich Dad immer aus dem Sessel und ins Bett heben muss. Kannst du nicht an einem Abend in der Woche vorbeikommen?«

»Den ganzen Weg von Putney, bloß um Dad ins Bett zu bringen? Mads!«, sagt er. »Und du kennst doch meine unberechenbaren Arbeitszeiten. Wäre echt mies von mir, dir was zu versprechen und es dann nicht einhalten zu können, weil mir wieder was dazwischenkommt.«

Freunde von James sind in der Rap-&-Grime-Szene eine große Nummer (also, richtig groß, so MOBO und BRIT Awards groß), und er ist ihr Mädchen für alles. Manchmal auch Chauffeur, Social-Media-Manager, Tourbegleiter. Mum meint immer scherzhaft, er ist eigentlich nur der Pausenclown und zum Egobauchpinseln da. Ich glaube, er hofft, eines Tages selbst ganz groß rauszukommen.

»Verstehe.«

»Kann ich sonst was für dich tun?«, fragt er.

»Der Steuerbescheid von der Gemeinde ist gekommen.«

Er seufzt und kratzt sich am Hinterkopf. »Ach Mensch, sorry, Mads. Bin diesen Monat ein bisschen knapp. Sag’s mir nächsten Monat noch mal, ja?«

»Sicher … aber das sagst du jetzt schon seit Monaten.«

»Ich weiß, ich weiß«, brummt er und guckt woandershin. »Ist gerade bisschen schwierig. Du weißt doch, dass wir erst von der Japan-Tour zurückgekommen sind?«

Hörst du dich eigentlich selbst reden?, will ich ihn am liebsten fragen. Stattdessen bewege ich nur stumm die Lippen: War bestimmt schön. »Müsstest du den Flug nicht bezahlt bekommen? Ist doch schließlich dein Job.«

»Ja, aber ich habe viel zu viel ausgegeben. Ich wünschte, ich könnte so gut mit Geld umgehen wie du.«

»Mir bleibt ja auch nichts anderes übrig«, sage ich mit einem Lachen, dabei ist mir gar nicht nach Lachen zumute. Nicht so sehr wegen der leeren Geldversprechungen, sondern weil ich mal wieder einsehen muss, dass er damit durchkommt. Wenn er sagt, er hat kein Geld, dann gucke ich in die Röhre. Wenn ich ihm nicht gerade das Portemonnaie klauen will, kann ich nichts machen. Und er weiß, dass ich die Gemeindesteuer bezahle, weil ich hier wohne und nicht tatenlos zusehen kann, wie sich die unbezahlten Rechnungen stapeln.

»Ich weiß«, sagt er. »Aber ich wohne allein. Meine Miete ist nicht so billig wie deine. Mum nimmt bloß vier fünfzig von dir. Ich bezahlte acht fünfzig, weil Putney. Nimm halt einfach was von deinem Sparkonto, und erinnere mich nächsten Monat noch mal dran, dass ich es dir zurückgebe. Aber sonst alles gut bei dir, ja?«, fragt er. »Hast du schon gehört, dass Mum bald wiederkommt?«

»Ja, hat sie mir letzte Woche gesagt«, sage ich. »Ihren Flug hat sie aber noch nicht gebucht.«

»Gib mir Bescheid, wenn du weißt, wann sie kommt. Ich halte mich lieber fern, solange sie da ist.«

Sollte ja kein Problem für dich sein. »Okay.«

Er lacht. »Okay, ich vergaß. Du bist auf ihrer Seite.«

»Ich bin auf niemandes Seite. Ich bin neutral. Wie …«

»Ja, wie Schweden. Ich weiß, ich weiß.«

Ich lächele. »Die Schweiz.«

»Na ja, mein ich doch«, sagt er. »Ich kann einfach nicht ab, wie sie mit Dad umgeht. Wenn dein Mann krank ist, was machst du dann dauernd in Ghana? Sie halst einfach dir alles auf.«

Da habt ihr zwei ja was gemeinsam.

»Sie führt Grandads Hostel«, sage ich. »Du weißt doch, unser Onkel ist ihr keine große Hilfe. Es bleibt alles an ihr hängen.«

James schürzt die Lippen und schüttelt den Kopf.

»Was denn?«, frage ich.

»Nix«, sagt er. »Du kennst Mum einfach nicht so gut wie ich, Mads. Als ich das letzte Mal in Ghana war, hatte sie den Kopf in den Wolken.« Ich wende den Blick von der Kamera. »Ja«, meint James. »Ich weiß, du willst das nicht hören, darum sage ich auch nichts. Egal, pass auf, ich melde mich später. Muss los, aber ich komme demnächst mal vorbei, ja? Bye, Mads.«

»Bye, James. Hab dich lieb.«

»Hab dich auch lieb, Schwesterherz.«

Ich lege das Telefon beiseite und schalte das Licht aus. James meint, er kennt Mum besser als ich. Aber ich habe bei ihrem letzten Besuch hier die Nachrichten auf ihrem Handy gesehen. Liebesschwüre und Bekenntnisse, wie sehr sie einander fehlen. Von einem und an einen Mann mit einer ungespeicherten Nummer mit +233 als Vorwahl.

Vielleicht war es das, was James in Ghana gesehen hat. Ich bin froh, dass ich mich damit herausreden konnte, mich um Dad kümmern zu müssen. So musste ich wenigstens nicht mitfahren. Das Handy wieder auf den Nachttisch zu werfen und zu tun, als wäre nichts gewesen, ist einfach – viel schwerer wird es, wenn man es mit eigenen Augen gesehen hat.

Ich überlege, was Mum wohl gerade macht. Ob sie allein ist. Dad so im Stich zu lassen, wirkt von außen betrachtet vielleicht herzlos, aber sie ist meine Mum, und obwohl ich meine Eltern nie für Heilige gehalten habe, kann ich trotzdem nicht schlecht über sie denken. Sie ist immer noch die Mum, die mich in ihr Bett hat krabbeln und die Schule hat schwänzen lassen, wenn ich wieder einen ganz schlimmen Albtraum hatte. Die Mum, die einmal die Stunde in mein Zimmer gekommen ist und für mich gebetet hat, wenn meine Periodenschmerzen so unerträglich waren, dass ich im Bett bleiben musste. Die Mum, die immer damit geprahlt hat, was für eine wohlerzogene, verantwortungsbewusste, strebsame Tochter sie doch hat.

Es ist okay. Wirklich.

Bloß noch ein Geheimnis, von dem niemand wissen darf.

Drittes Kapitel

Am Sonntagmorgen räume ich Dads Zimmer auf; der Rücken tut mir immer noch weh, darum dauert es doppelt so lange wie sonst. Wobei es jetzt mehr zwickt und zwackt als wirklich wehtut. Ich habe meine Hausärztin angerufen, aber der nächste freie Termin ist erst am Dienstagnachmittag. Bis dahin muss ich wohl oder übel Paracetamol schlucken.

Ich wische die Holzdielen in seinem Schlafzimmer und wechsele die Bettwäsche. Dann putze ich die Fenster, nehme mir das Klo vor und spüle den Eimer aus, den Dawoud benutzt, wenn Dads Beine ihn nicht tragen und der Weg nach oben ins Bad zu weit ist. Vor einigen Monaten habe ich bei der Kommune den Einbau eines zweiten Bads im Erdgeschoss beantragt, aber bis jetzt noch nichts von ihnen gehört.

Ein paar Stunden später, ich bin gerade auf dem Weg in die Kirche, ruft Shu mich an. Eher ungewöhnlich, weil Shu viel lieber Textnachrichten schreibt und spontane Telefonanrufe als persönlichen Affront betrachtet.

Shu und ich haben uns an der Birkbeck University kennengelernt. Sie ist in unsere Vorlesung spaziert (Englische Literatur; die hat sie dann drangegeben und lieber Betriebswirtschaft studiert), war viel zu spät dran, und statt einfach stehen zu bleiben und sich nach ihren Freunden umzuschauen, hat sie sich kurzerhand auf den freien Platz neben mich gesetzt. Die langen schwarzen Haare waren seinerzeit noch länger, aber die markanten Wangenknochen, die Lücke zwischen den Schneidezähnen und das Faible für ausgebeulte schwarze Pullis hatte sie damals schon. Und auch damals schon wäre sie nie ohne mindestens drei Halsketten übereinander aus dem Haus gegangen.

»Hi, ich bin Shu – hast du mal ’nen Kuli für mich?«, war das Erste, das sie zu mir sagte.

»Maddie«, antwortete ich und gab ihr einen.

Sie guckte in ihre Tasche und dann wieder mich an. »Papier hast du nicht auch zufällig?«

Bald war ich das Mädchen, neben das sie sich in den Vorlesungen setzte, wenn sie wieder mal ihren Laptop vergessen hatte. Mich zu finden, war nicht schwer, ich saß immer ganz vorne im mittleren Block, und da ganz am Rand, damit ich hinterher schleunigst verschwinden konnte, ehe mich irgendwer anquatschte und in ein Gespräch verwickelte.

»Warum hast du es nach der Vorlesung eigentlich immer so eilig?«, fragte Shu mich irgendwann.

»Keine Lust auf Menschenmassen.«

»Und wohin so schnell des Weges?«

»Wenn ich danach keine Vorlesung mehr habe, gehe ich nach Hause.«

»Das ist traurig.«

»Da würde ich dir nicht widersprechen.«

»Wohnst du in London?«, fragte sie. »Du klingst so distinguiert.«

»Thornton Heath. Und du?«

»Hackney – kennst du?«

»Nicht so richtig, aber schön, dich kennenzulernen … Shu?«

»Ja, eigentlich Meixiang-Shu.«

Nach diversen gut gemeinten Ausspracheversuchen meinerseits guckte sie mir geradewegs ins Gesicht und erklärte trocken: »Besten Dank für die Mühe, aber deine Aussprache ist zum Gruseln – nenn mich einfach Shu.«

Shu und ich waren mal ganz eng, aber inzwischen hat sie eine feste Freundin – Lydia – und einen neuen Karrierejob in der City und macht ständig unbezahlte Überstunden. Und weil Dad eigentlich eine Maddie-verordnete Rund-um-die-Uhr-Betreuung braucht, sehen wir uns nicht mehr so oft wie früher.

»Gut, dass ich dich noch vor der Kirche erwische«, meint Shu. »Ich habe gleich den nächsten Besichtigungstermin.«

»Ach ja, stimmt.« Ich stecke mir einen Finger ins Ohr, um sie bei dem Lärm verstehen zu können, während ich die Tottenham Court Road hinuntergehe. »Und, wie läuft die Wohnungssuche?«

Shu ist mit achtzehn zu Hause ausgezogen, buchstäblich an ihrem Geburtstag. Shu wurde um 15.57 Uhr geboren, und haargenau um diese Uhrzeit ist sie am 25. Juli aufgestanden, hat ihre gepackten Taschen genommen, »macht euren Scheiß doch alleine« gesagt und ist zur Tür rausmarschiert. Shu neigt manchmal ein bisschen zur Dramatik, aber sie hatte gute Gründe für diesen filmreifen Abgang. Ein paar Monate vor ihrem Auszug hatte sie sich vor ihren Eltern geoutet, und obwohl die behauptet hatten, sie liebten und akzeptierten sie so, wie sie ist, war es nicht mehr wie früher. Mehr ist zu diesem Thema aus Shu nicht herauszubekommen. Und jetzt läuft der Mietvertrag für ihre Wohnung in Hornsey aus, und sie will ihn nicht mehr verlängern.

»Heute Abend habe ich noch zwei.«

»Was ist denn mit der Wohnung in Camden, die dir so gut gefallen hat?«, hake ich nach.

»Musste ich absagen. Die neue Mitbewohnerin war mir viel zu hübsch.«

Ein Mann mit einem alarmierend echt wirkenden Papagei auf der Schulter drängelt sich an mir vorbei, aber das ist Wochenende in London. Ich zucke mit keiner Wimper. »Ich glaube, das musst du mir noch mal genauer erklären, Shu.«

»Lydia würde es nie zugeben, aber sie hat … wie sagt man noch mal? Meine Oma würde sagen, sie hat ›klebrige Augen‹.«

»Du meinst, sie macht anderen gern schöne Augen?«