Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Allitera Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Münchner STATTreisen

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2011

Wo Musik in München gelebt wird und Clubs und Kneipen die Wohnung ersetzen - Christian Ertls spannende Einblicke in fünf Jahrzehnte Münchner Popkultur.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 227

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Allitera Verlag

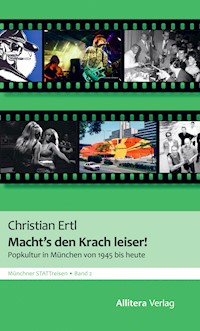

Christian Ertl

Macht’s den Krach leiser!

Popkultur in München von 1945 bis heute

Allitera Verlag

Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter:www.allitera.de

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet zu finden unter:http://dnb.ddb.de

BILDNACHWEIS: Amadeo: S. 83; Atomic Café: S. 106; Diorgi – Fotolia.com: S. 138; Elaste-Magazine: S. 70, 71; Fanclub Südkurve 73: S. 29; Flowerstreet Records: S. 110; Gerner Zipfeklatscher: S. 124; Geschichtswerkstatt Neuhausen: S. 17; Grave Stompers: S. 117; Gutfeeling Recordstore: S. 125; Ulrich Handl: S. 53, 54, 56, 57, 72, 123; Richard Kurländer: S. 119; Lila Sterila: S. 48; Holger Mair: S. 79; Achim Meyer: S. 74; Rüdiger Nüchtern: S. 33, 59, 60; Uli Osterle / Christian Moser: S. 90; Karin Pfab: S. 23, 102, 125, 129, 131, 132, 134, 140; Privat: S. 11, 18, 19, 25, 26, 66, 76, 88, 92, 94, 96, 114, 117, 131; Peter Rischer, Erdmann-Lederbekleidung: S. 15, 31, 32; Richie Rigan: S. 22; Andreas Roth: S. 20; Schlecht & Schwindling Records: S. 81; Spider Murphy Gang: S. 34; Sporthaus Schuster: S. 67; Stadtarchiv München: S. 28; Hans-Peter Thienel: S. 104; Trikont: S. 135; Wecker Archiv: S. 126; Hans Wutz: S. 13

Die Quellen aller Abbildungen wurden sorgfältig recherchiert. Sollte uns ein Nachweis entgangen sein, bitten wir Sie, mit dem Allitera Verlag, München, Kontakt aufzunehmen.

Juli 2010 Allitera Verlag Ein Verlag der Buch&media GmbH, München © 2010 Buch&media GmbH, München Redaktion: Dietlind Pedarnig Umschlaggestaltung: Dietlind Pedarnig & Alexander Strathern, München Gestaltung Stadtpläne: Victoria Keller Herstellung: Kessler Druck + Medien GmbH & Co. KG, Bobingen Printed in GermanyISBN 978-3-86906-100-9

Inhalt

Vorwort

Rock im Rio

AFN und Ami-Clubs • Max Greger • Fred Kinglee & die King-KolsHalbstarke • Rock ‘n’ Roll in den Fünfzigern • Peter KrausPaul Würges • Schwabinger Bräu • Graf Horror Charly

Rock ‘n’ Roll und Sex und keine Lügen

Richard Rigan – der Elvis von Schwabing • Schwabinger 7

»… aber der Nowak läßt mich nicht verkommen«

Bei Gisela • Die Gebrüder Samy

Skandal im Sperrbezirk

Jazz in München • Fußballfans • Rocker • Erdmann-JackenSpider Murphy Gang

Ois Chicago! oder: A bisserl was geht immer

Die Klappe • Regisseure • Helmut Dietl und seine Serien

Randale in Schwabing

Schwabinger Krawalle

München ist die beste Stadt der Welt

BaBaLu • Rock in den Achtzigern • Munich City NightsRailway • Bands der späten Siebziger und frühen AchtzigerLila Sterila • Pillenbibis • P1

Yeah, yeah, yeah und Toast Hawaii

Beat in München • Highfish-Kommune • Rosy RosyBig Apple und PN • Amon Düül • Embryo • Richard Palmer James

Munich Disco Sound

Musiclandstudios • Giorgio Moroder • Munich Disco SoundSchwabylon • Olympiapark • Peter Thomas • TV-Musiksendungen in München • Elaste • Bravo • Das Blatt

»The Hasenbergl Recordings« und David 58 Pe

59:1 • Pimpernel • Sparifankal • Mia san dageng – Punk in München • Marionetz • ZSD • Freizeit 81 • BluekillaLes Babacools • Salsa in München • Hip Hop-ArtistsGraffiti-Anfänge in München • Comics

Willkommen im Club

Ultraschall • Union Move • Michael Reinboth

»Hit me with your rhythm stick«

Substanz • Freaky Fukin‘ Weirdoz • Bands der Achtziger und und Neunziger • Kafe Kult

»Kassettenclub« meets Munich Pop

Club 2 • Die Landsberg-Weilheim-Connection • ResonanzAtomic Café • Sportfreunde Stiller • Bands der Neunziger und Nuller • Flowerstreet Records • Baader Café

Größenwahn im Glockenbach

Tanzlokal Größenwahn und DJ Hell • Bonger Voges

sub-bavaria

Rockabilly / Psychobilly • Grave Stompers • Gothic Partys

Für ein Zehnerl ins Paradies

Fraunhofer • Wolfgang Nöth • Alabamahalle • Willy MichlGerner Zipfeklatscher • G.Rag • Konstantin WeckerAugustiner • Werkstattkino

Ein brasilianischer Türke in München

X-Cess • Schwarzer Hahn

Gut aufgelegt!

Optimal • Trikont • Jonathan Fischer • Plattenaufleger

Ertls Kneipentipps

Danke!

Weil’s immer alle sagen: München, pah, da passiert doch nichts. Das ist CSU (tatsächlich: SPD), BMW, FCB (und meinetwegen TSV), Oktoberfest und Brauereien, sonst nichts. Ein seit Generationen verbreitetes Vorurteil lautet ja, München ist gleich Schickimicki, die braten da in ihrem eigenen Saft und tragen ihren Ranzen vor sich her. Stimmt natürlich zum Teil auch, ist aber selbstverständlich trotzdem der totale Schmarrn. Weil die paar Hansln, von denen die Medien immer berichten, machen die Stadt nicht alleine aus, bei Weitem nicht.

Dem Konzept von Stattreisen e.V. folgend, statt zu verreisen, die eigene Stadt zu entdecken (was natürlich auch Fremde dürfen), möchte hier eingeladen werden, Nischen zu entdecken und Altbekanntes aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.

Dieses Buch ist angetreten, einen Einblick zu geben in das breite Spektrum der Münchner Popkultur vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute. Neues und Legendäres, Skurriles und Mainstreamiges, junge und alte Helden sollen gewürdigt werden. Dass da viel fehlt, erklärt sich von selbst, es würde schlicht den Rahmen sprengen.

Manch einer wird sich fragen, was denn Fußballfans, Brauereien und Fernsehserien mit Popkultur zu tun haben und warum nicht mehr künstlerisch Wertvolles seinen Weg in dieses Bücherl gefunden hat. Die Antwort ist ziemlich einfach: Die Auswahl der Themen ist zu 100 Prozent subjektiv. Und außerdem, wer als Nicht-Münchner einmal einen Abend im hiesigen Nachtleben unterwegs war, so richtig, bis in den frühen Morgen (oh ja, das geht sehr wohl), wird danach aber ganz sicher eine Meinung zu Bier und Fußball haben …

Eines noch an die Adresse der Überlegenheitsfanatiker, die sich bemüßigt fühlen, ständig und zu jedem Thema Ranglisten aufstellen zu müssen: München ist nicht Berlin oder Hamburg oder meinetwegen Köln. Braucht’s auch gar nicht, die anderen sind schließlich auch nicht München. Es lebe der Unterschied! Und viel Spaß beim Lesen.

Schwabing, Standpunkt 1 • Leopoldstraße/Ecke Feilitzschstraße

Rock im Rio

AFN und Ami-Clubs

Die Amerikaner trafen am 30. April 1945 in München ein und beendeten den braunen Spuk. Der Krieg war damit für die Münchner aus. Neben vielem anderen wurde jetzt das Jazzverbot wieder aufgehoben. Zwar war auch während des Kriegs Jazz erlaubt gewesen, aber nicht die »verjazzte und verjudete Tanzmusik der Systemzeit« und der »Nigger-Jazz«, wie sich die Organe der NSDAP ausdrückten. Zuhören durfte man aber der Musik von »Charlie and his Orchestra«, der offiziellen Propagandajazzband von Reichsminister Goebbels. Diese Truppe bestand aus deutschen und ausländischen Spitzenmusikern und spielte 1943 sogar eine Tournee in Frankreich. Nach dem Ende des »Dritten Reiches« waren die Amerikaner verwundert über die Topqualität einiger hiesiger Jazzmusiker…

In München wurde der Übergang in die neue Zeit musikalisch schnell vollzogen. Bereits kurz nach Kriegsende spielten hier bekannte Musiker, unter anderem in den neu entstandenen US-Clubs. Und auch die in der Zeit des nationalsozialistischen Regimes existierenden deutschen Jazzfans schnitten sich die relativ langen Haare ab, wollten modisch aktuell sein und wie die GIs eine »Stiftenkopffrisur«, das heißt zentimeterkurzes Haar, haben.

Die Amerikaner hatten sich in Haidhausen zwei Bierkeller als zentrale Freizeitorte ausgesucht. Den BÜRGERBRÄUKELLER in der Rosenheimer Straße und den HOFBRÄUKELLER am Wiener Platz. Außerdem gab es rund um den Hauptbahnhof einige Lokale und Kaschemmen, in denen sich auch Militärangehörige gern aufhielten, und in der Leopoldstraße, auf dem heutigen Metro-Areal, ab 1950 bis in die Siebziger hinein, die CRACKER-BOX. Ein Laden mit eisernen Gesetzen. Im Mittelteil saßen weiße US-Amerikaner, rechts Puertoricaner, links Hawaiianer und im hinteren Teil Schwarze. An der Bar fanden sich Deutsche wieder. Bei häufig vorkommenden Schlägereien griff dann die MP (Military Police) herzhaft ein und verdrosch Alles und Jeden. Zeugenaussagen zufolge sollen allerdings die schwarzen Militärangehörigen überproportional oft unter den bemitleidenswerten Opfern gewesen sein.

Neben diesem GI-Treffpunkt gab es noch andere Auftrittsmöglichkeiten für Musiker, etwa einen Officer’s-Club in der Prinzregentenstraße 1, doch dazu später mehr.

Auch in der McGraw-Kaserne im Münchner Süden oder in auswärtigen Clubs und Casinos hatten sowohl deutsche als auch amerikanische Musiker die Möglichkeit zu Liveauftritten. In einer Kaserne in Landsberg am Lech spielte in den frühen Fünfzigerjahren ein amerikanischer Funker seine ersten Gigs. Der Mann trug den Namen J. R. Cash und wurde später als »Man in Black« unter dem Namen Johnny Cash eine der wenigen Musiklegenden des 20. Jahrhunderts, die diesen Namen auch verdienen.

Eine der besten Errungenschaften der Demokratie war für viele die Musik, die ab Juni 1945 auf AFN-Munich lief, dem ersten in Deutschland tätigen lokalen Radiosender der »American Forces Network«.

Jazz und Western Swing verkündeten die große weite Welt und deren unbeschränkte Möglichkeiten. Bis in die Siebziger blieb der Sender mit Sitz in der Kaulbachstraße eine Quelle der Inspiration für Musiker und Musikfans. Vor allem die importierten Sendungen von Wolfman Jack, einem US-DJ, und die Charts waren Pflicht.

Ertls Tipp:

Im von George Lucas gedrehten Film »American Graffiti« (1973) spielt Wolfman Jack originellerweise einen Radio-DJ. Der Film zeigt eine Nacht am Ende der Rock ‘n’ Roll-Ära, in der das Ende der Jugend und das Heraufziehen des Erwachsenseins bittersüß beschrieben werden. Ein sehenswerter Film mit einem klasse Soundtrack.

Max Greger

Der Giesinger Metzgerssohn spielte bereits kurz nach Kriegsende als 19-Jähriger im RATSKELLER am Marienplatz für den US-Dolmetscherclub. Bald darauf war er nicht nur Mitglied der »Charly Tabor Band«, sondern trat auch mit dem »Sextett Toni Gaukler« in US-Clubs auf, so im ORLANDO DI LASSO, einem Lokal am Platzl, das hauptsächlich von schwarzen GIs frequentiert wurde. 1948 gründete er das »Max-Greger-Sextett« und spielte außer im KELLER-CLUB in Freimann auch im Grünwalder WEINBAUER. Ab 1949 gab es dann das erste »Tanzorchester«. Mit von der Partie waren unter anderem der Klarinettist Hugo Strasser und der Schlagzeuger Freddie Brocksieper. Es folgten erste Schallplattenaufnahmen und Engagements für den Bayerischen Rundfunk. Ab 1955 hatte Greger eine eigene Big Band, mit der er circa 3000 Titel auf Platte aufnahm.

Erfolgreiche Tourneen durch Deutschland und Europa folgten, und als erste westliche Band nach 35 Jahren durfte die »Max Greger Big Band« 1959 eine Tournee in die Sowjetunion unternehmen. Im Jahr 1963 verpflichtete ihn der neue Fernsehsender ZDF für Großauftritte. Damit ist der Saxophonist mitverantwortlich für den Erfolg der großen Samstagabendshows im Deutschen Fernsehen. Einige Shows, in denen seine Big Band mitwirkte: »Vergißmeinnicht«, »Musik ist Trumpf«, »3 x 9«, »Der goldene Schuß«, »Der große Preis«. Und damals war es üblich, die Sendungen live zu übertragen und auch alles live zu spielen! Dieses Engagement ging bis 1977 und machte sein Orchester bundesweit zur Institution.

Sein bekanntestes Stück ist allerdings nur 23 Sekunden lang. Es ist die Einspielung der Thomas Reich-Komposition »Up to Date« und die Titelmelodie des »Aktuellen Sportstudios«.

1986 feierte Max Greger seinen 60. Geburtstag mit einer »Super-Band«, in der ihm zu Ehren berühmte Kollegen wie Hazy Osterwald (geb. 1922), Paul Kuhn (geb. 1928), Hugo Strasser (geb. 1922) und James Last (geb. 1929) zusammen auftraten.

Ertls Tipp:

Für den Tanzsohlenschwinger in der Kellerbar gibt’s die DVD: »Max Greger. Evergreens«, Aviator Entertainment, 2007. Ein Livemitschnitt aus Berlin von 1971 für das ZDF. Nicht nur für Retrofans interessant, es groovt wirklich. Selbst Roberto Blanco und Peggy March werden mit einem satten Big Band-Sound unterlegt und wahrscheinlich deshalb erträglich.

Fred Kinglee & die King-Kols

Fred Kinglee wurde 1923 als Fred Preusser in der Oberländerstraße in Obersendling geboren. Den Namen seiner Band hatte er sich von der Legende Nat »King« Cole geborgt, was dazu führte, dass viele erst mal glaubten, er und seine beiden Mitmusiker Macky Ruff und Ary See-Kolsen seien Amerikaner. Während des Krieges hatten sie bereits bei Lili Marleen, einem legendären Belgrader Radiosender, musiziert. Als die Amis einmarschierten, tauchten sie zuerst im Berchtesgadener BRATWURSTGLÖCKL unter.

Bald darauf spielten sie aber in amerikanischen Clubs und kamen sich vor wie im Traum. Kaffee und Schokolade, Zigaretten und vieles andere war im Überfluss vorhanden. Musikalisch entwickelten sie ihren eigenen, später »Jazz-Parodien« genannten Stil weiter. Weil die Amerikaner mit deutschem Gesang wenig anfangen konnten, sang der vielseitige Kinglee daraufhin seinen Scatgesang in einer Mischung aus Deutsch und Englisch. 1947 verließen sie die Berchtesgadener Ami-Clubs, um nach München zu gehen. Dort war damals das Zentrum der Unterhaltungsmusik, und die »King-Kols« holten bei einem Kapellencontest im KONGRESSSAAL DES DEUTSCHEN MUSEUMS sensationellerweise, dank des begeisterten Publikums, den ersten Platz. Sie wurden in der Folge vom damaligen Radio München entdeckt und waren häufig bei Jimmy Jungermanns »Mitternacht in München« und anderen Sendungen zu hören.

Mit dem Komponisten und Dirigenten Franz Grothe und dem Leiter der Unterhaltungsabteilung des Nordwestdeutschen Rundfunks, Kurt Feltz, spielten sie landauf- und abwärts. Bei Radiogroßveranstaltungen, damals eine sehr angesagte Art von Konzerten, räumten die »King-Kols« ab wie nix. In der HAMBURGER MUSIKHALLE begeisterten sie ihr Publikum dermaßen, dass sich die Ränge um zwei Zentimeter senkten und weitere Veranstaltungen dieser Art seitens der Baupolizei nicht mehr genehmigt wurden.

Als die »Austroton-Starparade« 1950 auf große Tournee ging, durften Fred und seine Jungs nicht fehlen. Zusammen mit unter anderem Bruce Low, Evelyn Künneke und Maria Andergast spielten sie in ausverkauften Hallen und boten den Menschen Abwechslung vom harten Leben in der Nachkriegszeit. Als sie in München im CIRCUS KRONE auftraten, hatten sie ein Heimspiel und sollen eine Hysterie unter den Zuschauern ausgelöst haben, die erst mit den »Beatles« wieder erreicht wurde.

Doch bereits 1951 war Schluss mit den Erfolgen. Der Zeitgeist wurde ein anderer, und die »King-Kols«, ein Bindeglied zwischen deutscher und amerikanischer Kultur, waren out, Fred Kinglees Karriere war vorbei. Angeblich soll es später zu Konflikten mit dem Gesetz gekommen sein. Er starb 1975 in Bremen.

Ertls Tipp:

»Lachen Sie mit! Fred Kinglee & die King-Kols«, Bear Family Records, 1997. Die CD hört sich heute ein bissl arg altbacken an, meinst du? Kann schon sein. Aber allein für die Idee, ein Couplet von Karl Valentin neu aufzunehmen, gebührt dem Mann Respekt. Seine Mutter, die Volksängerin Thea Preusser, ist übrigens in den Zwanzigerjahren mit Valentin im heute nicht mehr existierenden APOLLOTHEATER in der Dachauer Straße aufgetreten.

Halbstarke

Als in den Fünfzigern der Rock ‘n’ Roll als erste eigenständige Jugendkultur in München ankam, fand er freundliche Aufnahme vor allem auch bei den sogenannten »Halbstarken«. Dieser Begriff beschrieb anfangs aggressiv auftretende Gruppen meist männlicher Jugendlicher, häufig aus der Arbeiterklasse. Nach kurzer Zeit wurde der Begriff auf Jugendliche generell angewandt. Ihre Idole waren zum Beispiel die Filmschauspieler James Dean oder Marlon Brando. Auch Horst Buchholz hatte seit seinem Auftritt in dem Film »Die Halbstarken« (sic!) eine Art Vorbildfunktion. Haupteinfluss war jedoch der Rock ‘n’ Roll, seine Musiker und deren Kleidungsstil.

Die »Parkplatz Blasn« mit Paul Würges (Mitte), 1960

Die Burschen trugen Nietenhosen (Jeans), karierte Hemden und Lederjacken sowie eine Haartolle und bohrten ihre Mopeds und Motorradln auf, um anschließend sinnloserweise die Straße rauf- und runterzuknattern. Ansonsten ging man ins Kino, versuchte die Madln zu beeindrucken, und mit seinen Spezln aus der Blasn riss man gern mal ein Packl Watschn auf, um sich mit anderen Cliquen zu messen. Ein Klischee natürlich, aber in diesem Fall eigentlich ein ganz gutes.

Jetzt musst du allerdings zuallererst mal unterscheiden zwischen einer kriminellen Bande und einer Blasn. Die »Pantherbande« beispielsweise war keine Blasn, sie war eine straff organisierte Gruppe von Kriminellen. Eine Blasn dagegen war meist einem Stadtteil oder einer Straße zuzuordnen (Brudermühl-, Westend-, Fallmerayerblasn) und bestand oft genau aus jener Klientel, auf die der Begriff »halbstark« aber auch schon so was von zutraf. Blasn sind allerdings kein Nebenprodukt des Rock ‘n’ Roll. Bereits seit den Dreißigerjahren traten sie in Erscheinung und sind häufig nicht genau nachzuvollziehen, da es sich um keine organisierten Gruppen, sondern um lose Vereinigungen handelte. Damals kamen auch erste Tätowierungen als Zeichen der Zugehörigkeit zu einer dieser Blasn auf. Aber nix Tattoostudio, alles selbst gemacht mit Nähnadeln und Ähnlichem.

Natürlich gab’s zu der Zeit auch ein bisserl Ärger, selbst im braven München. Die Halbstarkenkrawalle am Stiglmaierplatz im Juni 1956 beispielsweise oder der Aufruhr auf der Jakobidult im selben Jahr. Dort war nach dem täglichen Betriebsschluss um acht Uhr abends eine größere Anzahl Jugendlicher nur mit Polizeimaßnahmen vom Verlassen des Geländes zu überzeugen. Am letzten Tag der Dult hielten sich ungefähr 100 Jugendliche beim Autoscooter auf. Die Aufforderung zum Gehen wurde mit Johlen und Pfeifen bedacht. Passiver Widerstand gegen die Staatsgewalt sorgte für erhebliche Schwierigkeiten beim Räumen des Platzes. Danach kamen die bösen Buben jedoch wieder, und erst eine erneute Räumung und die Festnahme einzelner Beteiligter sorgten für ein Ende der sogenannten Unruhen.

Erstaunlich, gell! Damals wie heute traf man sich am Autoscooter, um einen territorialen Anspruch geltend zu machen und sich zu präsentieren. Auf dem Oktoberfest wurde in den Siebzigern gerne mal beim »Pötzsch«-Autoscooter gezeigt, wer der Chef war. Von was auch immer.

Ertls Tipp:

Die Dult. Sie findet dreimal jährlich (Maidult, Jakobidult, Kirchweihdult), jeweils neun Tage lang auf dem Mariahilfplatz statt, ist eine Mischung aus Volksfest und Jahrmarkt und bietet nichts Weltbewegendes, ganz anders als die Wiesn. Vielleicht genau deshalb einen Besuch wert. Aber nimm einen Regenschirm mit, während der Dult kannst immer von schlechtem Wetter ausgehen. So hat eben jedes Fest seine Traditionen.

Rock ‘n’ Roll in den Fünfzigern

Jetzt war man also ein Halbstarker oder einfach nur ein Fan der neuen Musik, dem Rock ‘n’ Roll. Man konnte sich auf den Volksfesten und in den Bierkellern verlustieren und in der warmen Jahreszeit einfach draußen bei seinem ausgemachten Platz mit den Spezln treffen, sich unterhalten, etwas unternehmen. Oder man hatte seine eigenen Treffpunkte. Die »Rio Blasn«, benannt nach ihrem Treffpunkt, dem Rotkreuzplatz, traf sich im sogenannten »KO«, dem Billard- und Konzertcafe KOLIBRI in der Donnersbergerstraße 42, das bereits seit 1923 existierte. Nach dem Krieg schnell wiedereröffnet, waren US-Soldaten gern gesehene, solvente Gäste.

Ab 1957 spielte Ossi Brunn mit seinen »Rocking Teddy Boys« an den Wochenenden im KO. Ossi Brunn war neben Paul Würges DER Mann der Münchner Rock ‘n’ Roll-Szene. Er stammte aus Siebenbürgen und veröffentlichte einige mittlerweile verdammt seltene Singles. Später lebte er in Giesing und arbeitete als Kameramann. Leider verstarb er, nur 69 Jahre alt, im Jahr 2005.

Auch der spätere »Narrhalla«-Faschingsprinz und Schlagersänger Vittorio Casagrande wurde als »Vittorio und die Rivieras« im KO umjubelt, ebenso wie Richard Rigan mit seinen »Demoniacs«.

Viele Auftrittsmöglichkeiten lagen in der Stadt im Hauptbahnhofviertel, wo auch die Halbseidenen gerne verkehrten. So war in der Goethestraße das PALAIS DE DANCE zu finden, in dem viele indonesische Bands auftraten. Diese Musiker kamen über ihre ehemalige Kolonialmacht Niederlande nach Europa und hatten neben Musik oft spektakuläre Showeinlagen zu bieten. Auftritte des Lokalmatadoren Paul Würges fanden häufig in der RUMBA-BAR, ebenfalls in der Goethestraße, statt.

Möglichkeiten für Jugendliche, ihre Musik zu hören, gab es in den von der Stadt eingerichteten Freizeitheimen oder in Lokalen wie dem mit Tischtelefonen ausgestatteten CAFÉ PHILOMA am Stiglmaierplatz. Auch der HOT CLUB unter dem AUGUSTINERKELLER in der Arnulfstraße hatte ab den späten Fünfzigern nicht nur Jazz, sondern samstags auch Rock ‘n’ Roll zu bieten. Dort gab es für München erstmalig keine Eintrittskarten bei einer Veranstaltung, sondern einen Stempel auf die Hand. Diese Trophäe durfte natürlich nicht einfach weggewaschen werden, sondern konnte tagelang bei den Spezln Eindruck schinden.

Ab Juni 1959 fand im LÖWENBRÄUKELLER einmal im Monat der samstagnachmittägliche »Record Hop« statt, wo sich alle Münchner Rock ‘n’ Roller trafen. Dort legte der durch AFN bekannte Mal Sandock die neuesten Scheiben auf, und es fanden Livekonzerte (beispielsweise der Band »The Cannons« mit dem späteren Schnulzengott Roy Black) und Tanzwettbewerbe statt.

Ertls Tipp:

Mehr davon? Dann lies »Vom Rio zum Kolibri – Halbstark in Neuhausen. Jugendkultur in einem Münchner Stadtteil 1948–1962«, ein Buch der Geschichtswerkstatt Neuhausen, erschienen 2001, aus dem auch die meisten Informationen zu diesem und dem vorherigen Artikel stammen. Sehr informativ und regt allerweil mal wieder zu einem Spaziergang in Neuhausen an.

Peter Kraus

Peter Siegfried Krausnecker wurde 1939 in München geboren. Sein Vater war der bekannte Schauspieler, Regisseur und Sänger Fred Kraus. Bereits 1953 bekam Peter eine erste Filmrolle in »Das fliegende Klassenzimmer«. Seine Karriere sollte sich im Filmgeschäft abspielen, so war es geplant. Doch als er 1956 bei einem Konzert von Hugo Strasser im KONGRESSSAAL DES DEUTSCHEN MUSEUMS praktisch anonym auftrat und einige Rock ‘n’ Roll-Titel zum Besten gab, wurde er über Nacht zum ersten deutschen Teeniestar. Die Presse jubelte, und Peter bekam einen Schallplattenvertrag. Seine Debütsingle »Tutti Frutti« (frei nach Little Richard) wurde auch gleich sein erster Hit. Eine Tournee mit Max Greger folgte, aber auch sein zweites Standbein im Filmgeschäft vernachlässigte er nicht und drehte unter anderem den Film »Der Pauker« (1958) mit Heinz Rühmann. Im gleichen Jahr spielte er in »Wenn die Conny mit dem Peter« zusammen mit Cornelia Froboess, und Deutschland hatte ein neues Traumpaar. Es war auch die Zeit seiner bekanntesten Hits: »Wenn Teenager träumen« und »Sugar Baby«. Doch die bestverkaufte Single aller Peter-Kraus-Aufnahmen wurde in den frühen Sechzigern der Walzer »Schwarze Rose, Rosemarie«. Bis 1964 hielt sich Peter Kraus beständig in den deutschen Charts.

Peter Kraus (links) im Fim »Die Halbstarken« (1956). Zweiter von rechts ist Horst »Hotte« Buchholz

Ab Mitte der Sechziger ließ der Erfolg langsam nach. Kein Wunder, ein Teeniestar konnte noch keiner sein ganzes Leben bleiben. Der Herr Kraus unterschrieb einen Vertrag als Bühnenschauspieler bei den WIENER KAMMERSPIELEN, wurde ab Anfang der Siebziger Produzent, beispielsweise für die Comedy-Show »Bäng-Bäng«, und hatte seine eigene TV-Show »Herzlichst, Ihr Peter Kraus«.

Auch als Musiker bleibt er in den folgenden Jahrzehnten noch sehr aktiv, nimmt Platten auf, die jetzt CDs heißen, und geht regelmäßig auf Tournee. Bis heute hat Peter Kraus weit über 17 Millionen Tonträger verkauft und ist generationenübergreifend einer der größten bundesdeutschen Stars.

Ertls Tipp:

Peter Kraus hat sich ja spätestens durch seine Auftritte bei CSU-Veranstaltungen als nach wie vor beinharter Rock ‘n’ Roller geoutet. Aber ein paar amüsante Filme in den Fünfzigern hat er gedreht. Und einige seiner Lieder sind ja auch wirklich nicht schlecht. »Die Straße der Vergessenen« ist ein Beispiel dafür. Zu finden unter anderem auf der CD zum Band 1956 der hervorragenden »Süddeutsche-Zeitung«-Diskothek (Süddeutsche Zeitung GmbH, 2005).

Paul Würges

Der »Bill Haley aus der Maikäfersiedlung« wird der 1932 in Berg am Laim geborene Paul Würges genannt. Nicht zu unrecht. Nicht nur seine großkarierten Sakkos erinnerten an den amerikanischen Star, auch seine Musik konnte mit dem angeblichen Erfinder des Rock ‘n’ Roll mithalten. Bereits 1949 trat er mit seinen »Bavarian Playboys«, damals noch mit Hillbilly und Countrymusik, in Münchner Lokalen und GI-Clubs auf. Als der Rock ‘n’ Roll seinen Siegeszug antrat, infizierte sich auch der gelernte Maler mit diesem Virus. In der FIFTH AVENUE BAR in der Neuhauser Straße und der RUMBA-BAR in der Goethestraße, eher etwas halbseidene Etablissements, trat er regelmäßig mit seiner Band, die zwischenzeitlich in »Rocking Allstars« umbenannt war, auf. 1956 spielte er zweimal in der ausverkauften KONGRESSHALLE DES DEUTSCHEN MUSEUMS.

Obwohl Paul Würges nie in den Hitparaden auftauchte, hatte er eine starke Fanbase. Sie bestand zum Großteil aus den »echten« Rock ‘n’ Rollern, den sogenannten »Halbstarken«. Anders als Peter Kraus oder Ted Herold machte Würges aber keine Kompromisse und spielte softe Schlagermusik – wenn überhaupt – nur in seinen Auftritten in deutschen Filmkomödien wie »Gruß und Kuss vom Tegernsee«. Einen weiteren Filmauftritt hatte er 1985 in der Komödie »Zuckerbaby« von Percy Adlon.

Nachdem er ab 1959 für die erst seit einem Jahr bestehende Ariola Schallplatten veröffentlicht hatte, unternahm er internationale Tourneen, unter anderem durch Polen. Seine Aufnahmen waren meist deutschsprachiger Rock ‘n’ Roll und Instrumentals, ab Anfang der Sechziger waren auch Modetänze wie Twist oder Madison in seinem Repertoire zu finden.

Ab Mitte der Sechziger trat Paul Würges mit seiner Band regelmäßig in der CRAZY-ALM, einem Club in der Lilienstraße in der Au, auf. Sein Engagement dort ging bis weit in die Siebziger hinein. Auch heute kann man den Paule noch ab und an live sehen und er ist allerweil einen Besuch wert.

Paul Würges (Mitte) in der Rumba-Bar in der Goethestraße

Ertls Tipp:

Auf dem Sampler »Rhythm is our Business«, Bear Family Records, 2006, findet sich neben der offiziellen Hymne für die Olympischen Winterspiele 1964 in Innsbruck (»Olympic Nights«) auch der Titel »Wah-Watusi« (Watusi-Party ist Samstagnacht). Der Watusi war einer der zahllosen Modetänze der frühen Sechziger. Zwar leidet diese Adaption eines Titels von den »Orlons« unter dem typischen Makel fast aller eingedeutschten Hits der Fünfziger- und Sechzigerjahre: Er ist schlicht und einfach ein bissl zu langsam. Aber wenn’s geht, hör dir den Titel mal hochgepitcht an. Da kommt dann richtig Freude auf, hört sich fast an wie »Dion & The Belmonts« – fast.

Schwabinger Bräu

Einst, in längst vergangenen Zeiten, wurden in München Hochhäuser, die die Blickachse von der Feldherrenhalle übers Siegestor nach Schwabing beieinträchtigten, als hässlicher Schandfleck betrachtet. So war auch das Hertie-Hochhaus in der Leopoldstraße ein eher ungeliebtes Wahrzeichen der Stadt. Und deshalb wurde es Anfang der Neunzigerjahre auf seine heutige Höhe heruntergestutzt. Im Hochhaus war bis zu seinem Umbau auch einer der vielen Münchner Bierkeller zu finden, der SCHWABINGER BRÄU.

Das 1964 errichtete Hertie-Kaufhaus auf dem Platz des Schwabinger-Bräu – 50 Meter hoch, dunkle Fassade, nicht jedermanns Geschmack

Hier fanden neben Faschingsfeiern und den legendären Festen des Grafen Horror Charly auch viele denkwürdige Konzerte statt. Unter anderem spielten hier »The Clash«, »The Cure«, die »Ramones«, »Ideal«, »Blondie« und eine Reihe von Rockbands wie »April Wine« oder »Krokus«.

Auch eine andere, eher noch nicht so richtig weltberühmte Rockband aus dem fernen Australien trat im Oktober 1978 in den ehrwürdigen Gemäuern des SCHWABINGER BRÄU auf. Sie waren laut, doch sie kamen in guter Absicht. Anders als ein gutes halbes Jahrhundert zuvor die lautstarken Krakeeler in braunen Hemden, die Nationalsozialisten, Idioten vor dem Herrn, welche ebenfalls den SCHWABINGER BRÄU heimsuchten. Doch soll das nicht unser Thema sein.

Die lärmigen Krachmacher im Jahr 1978 veranlassten die »Abendzeitung« am nächsten Tag zu folgender Schlagzeile: »Erdbebenalarm am U-Bahnhof Münchner Freiheit. AC / DC im Schwabinger Bräu.« Und weiter: »Zur Beurteilung des Konzerts benötigt man keinen Musikkritiker, sondern einen Sprengstoffexperten!« Die Anzahl der Sprengstoffexperten hat sich seit jenen fernen Tagen praktisch explosionsartig vermehrt, und für »AC / DC« ist mittlerweile ein Auftritt im CIRCUS KRONE, wie zuletzt 2001 geschehen, ein geheimes Clubkonzert. Normalerweise entern sie das OLYMPIASTADION und sorgen nach wie vor für Verkaufsrekorde, wenn sie ein neues Album veröffentliehen.

Ertls Tipp:

Wenn du jetzt Kopfhörer über deine Ohren stülpst, die Lautstärke auf kurz vor Tinnitus einpegelst und dir das »AC / DC«-Live-Album »If you want blood … you’ve got it«, Warner Records, 1978, anhörst, dann bekommst du eine ungefähre Vorstellung davon, was Bon Scott, Angus Young und Co. damals im SCHWABINGER BRÄU veranstaltet haben.

Und dann gibst du bei »YouTube« die Begriffe »Clash« und »Munich« ein und schaust dir dort mehrere Clips vom 1977er-Konzert von »The Clash« im SCHWABINGER BRÄU an. Auch sehr geil!

Graf Horror Charly

Der Horror Charly aka Graf Horror Charly war in den Siebzigern und Achtzigern ein Schwabinger enfant terrible. Er wurde als Egon Keresztes geboren und gehörte zur Spezies der mutigen Grenzenlos-Gnadenlosen. Dazu gehörte etwa die Fähigkeit, ihm praktisch unbekannte Menschen mit einer Zungenkussattacke zu beglücken. Er war aber insgesamt ein durchaus sympathischer Mensch mit halt etwas absonderlichen Hobbys, eine Mischung aus Graf Dracula und Ozzy Osbourne. Im heutigen Mäci in der Feilitzschstraße zeigte er einmal seine legendäre Vampirshow. Mit Särgen und (angeblichen) Jungfrauen. Auch im RIGAN CLUB in der Herzogstraße trat der Horror Charly auf.

In den Achtzigern veranstaltete der offiziell als Sozialhilfeempfänger der Stadt München geführte Graf mehrere Geburtstagsfeiern im SCHWABINGER BRÄU