14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

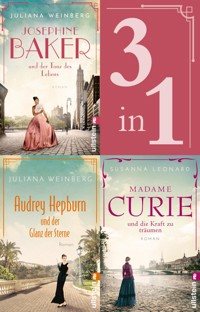

Drei Ikonenromane im Bundle Madame Curie Paris, 1891. Schon als Kind träumte Marie davon, eines Tages der Enge ihrer von Russland besetzten polnischen Heimat zu entfliehen. Nun, 20 Jahre später, erfüllt sich dieser Traum: Marie darf an der Sorbonne studieren. Dafür musste sie hart kämpfen, denn eine Frau ist in der Welt der Wissenschaft nicht gern gesehen. Doch Marie weiß, was sie will. Trotz aller Anfeindungen stürzt sie sich in die Forschung – und ins Leben. Als sie dem charmanten Physiker Pierre Curie begegnet, ist ihr Glück perfekt. Pierre wird ihre große Liebe, eine Liebe, die ihresgleichen sucht. Mit Pierre erzielt sie bahnbrechende Erfolge. Doch der Preis dafür ist hoch, und Marie ahnt nicht, welche tragischen Schicksalsschläge das Leben noch für sie bereithält. Forscherin, Rebellin, Liebende – die Geschichte einer einzigartigen Frau, die die Welt verändern sollte Audrey Hepburn Niederlande, 1944. Während der Zweite Weltkrieg Europa erschüttert, entdeckt die junge Audrey Hepburn ihre Liebe zum Tanz. Zwischen den Schrecken des Krieges und dem allgegenwärtigen Hunger träumt sie davon, Primballerina zu werden. Und obwohl dieser Traum bald platzt, lässt sie sich nicht entmutigen. Ihr neues Ziel: die Filmstudios von Amerika! Und tatsächlich bringt ihr Talent Audrey nach Hollywood. Schon bald spielt sie an der an der Seite von Größen wie Gregory Peck und Humphrey Bogart. Doch der strahlende Ort ihrer Träume verlangt ihr alles ab. Kann Audrey als Stern am Himmel Hollywoods glänzen, ohne sich selbst dabei zu verlieren? "Das Wichtigste ist, dein Leben zu genießen, glücklich zu sein, das ist alles, was zählt." AudreyHepburn Josephine Baker New York, 1924. Mit kleineren Auftritten als Tänzerin versucht Josephine ihre Familie zu unterstützen, als sie nach Paris eingeladen wird. Bei der »Revue Nègre« tanzt sie in vorderster Reihe. Schon bald ist Josephine ein gefeierter und erfolgreicher Star. Sie besitzt einen eigenen Klub in Paris, nimmt Songs auf, spielt in Filmen mit und tritt auf der ganzen Welt auf. Doch egal wo sie hinkommt, ihre Darbietungen bringen ihr Anbetung und Missachtung zugleich ein. Schließlich wird Josephine vor die schwierigste Entscheidung ihres Lebens gestellt. Kämpft sie für ihre Überzeugung oder ihre Liebe? Ein Einziger Tanz macht sie zur berühmtesten schwarzen Frau der Welt

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Sammlungen

Ähnliche

Madame Curie + Audrey Hepburn + Josephine Baker

Die Autoren

Susanna Leonard wuchs in Karlsruhe und in Paris auf und liebt bis heute das französische Savoir-vivre. Ihre Bewunderung für mutige Frauen und ihre Liebe zu Paris brachten sie auf die Idee, einen Roman über eine der bekanntesten Persönlichkeiten, die in Paris gewirkt haben, zu schreiben: Marie Curie. Mit der Veröffentlichung von Madame Curie und die Kraft zu träumen geht für die Autorin ein Herzenswunsch in Erfüllung.

Juliana Weinberg wurde in Neustadt an der Weinstraße geboren. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren Kindern im Pfälzer Wald. Neben dem Schreiben ist ihr Beruf als Lehrerin ihre große Erfüllung.

Das Buch

Madame Curie und die Kraft zu träumen

Paris, 1891. Schon als Kind träumte Marie davon, eines Tages der Enge ihrer von Russland besetzten polnischen Heimat zu entfliehen. Nun, 20 Jahre später, erfüllt sich dieser Traum: Marie darf an der Sorbonne studieren. Dafür musste sie hart kämpfen, denn eine Frau ist in der Welt der Wissenschaft nicht gern gesehen. Doch Marie weiß, was sie will. Trotz aller Anfeindungen stürzt sie sich in die Forschung – und ins Leben. Als sie dem charmanten Physiker Pierre Curie begegnet, ist ihr Glück perfekt. Pierre wird ihre große Liebe, eine Liebe, die ihresgleichen sucht. Mit Pierre erzielt sie bahnbrechende Erfolge. Doch der Preis dafür ist hoch, und Marie ahnt nicht, welche tragischen Schicksalsschläge das Leben noch für sie bereithält.

Forscherin, Rebellin, Liebende – die Geschichte einer einzigartigen Frau, die die Welt verändern sollte

Audrey Hepburn und der Glanz der Sterne

Niederlande, 1944. Während der Zweite Weltkrieg Europa erschüttert, entdeckt die junge Audrey Hepburn ihre Liebe zum Tanz. Zwischen den Schrecken des Krieges und dem allgegenwärtigen Hunger träumt sie davon, Primballerina zu werden. Und obwohl dieser Traum bald platzt, lässt sie sich nicht entmutigen. Ihr neues Ziel: die Filmstudios von Amerika! Und tatsächlich bringt ihr Talent Audrey nach Hollywood. Schon bald spielt sie an der an der Seite von Größen wie Gregory Peck und Humphrey Bogart. Doch der strahlende Ort ihrer Träume verlangt ihr alles ab. Kann Audrey als Stern am Himmel Hollywoods glänzen, ohne sich selbst dabei zu verlieren?

„Das Wichtigste ist, dein Leben zu genießen, glücklich zu sein, das ist alles, was zählt.“ AudreyHepburn

Josephine Baker und der Tanz des Lebens

New York, 1924. Mit kleineren Auftritten als Tänzerin versucht Josephine ihre Familie zu unterstützen, als sie nach Paris eingeladen wird. Bei der »Revue Nègre« tanzt sie in vorderster Reihe. Schon bald ist Josephine ein gefeierter und erfolgreicher Star. Sie besitzt einen eigenen Klub in Paris, nimmt Songs auf, spielt in Filmen mit und tritt auf der ganzen Welt auf. Doch egal wo sie hinkommt, ihre Darbietungen bringen ihr Anbetung und Missachtung zugleich ein. Schließlich wird Josephine vor die schwierigste Entscheidung ihres Lebens gestellt. Kämpft sie für ihre Überzeugung oder ihre Liebe?

Ein Einziger Tanz macht sie zur berühmtesten schwarzen Frau der Welt

Susanna Leonard und Juliana Weinberg

Madame Curie + Audrey Hepburn + Josephine Baker

Roman

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Sonderausgabe im Ullstein TaschenbuchNovember 2022© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022

Madame Curie und die Kraft zu träumen:

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, MünchenTitelabbildung: © www.buerosued.de

Audrey Hepburn und der Glanz der Sterne:

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, MünchenTitelabbildung: © www.buerosued.de

Josephine Baker und der Tanz des Lebens:

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, MünchenTitelabbildung: Bridgeman Images / CSU Archives/ © Everett Collection (Josephine Baker); Alamy Stock Foto / © Granger Historical Picture Archive (Woolworth Building), © www.buerosued.de (Landschaft)

Autorenfoto Juliana Weinberg: © Kai MehnISBN 978-3-8437-2872-0

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Titelei

Die Autoren / Das Buch

Titelseite

Impressum

Susanna Leonard: Madame Curie und die Kraft zu träumen

IVergissmeinnicht auf weißer Seide

II Durchgetanzte Schuhe

III Magnete, Kristalle und Strahlungen

Juliana Weinberg: Audrey Hepburn und der Glanz der Sterne

Teil I: Bomben und Ballett 1944/45

Teil II: Der Griff nach den Sternen 1948-1953

Teil III: Triumph und Traurigkeit 1954-1960

Teil IV: Die Rolle ihres Lebens 1960-1967

Teil V: Liebe und Leid 1968-1979

Juliana Weinberg: Josephine Baker und der Tanz des Lebens

Teil I: Die schwarze Venus (1925–1936)

Teil II: Der heimliche Krieg (1939 – 1944)

Teil III: Die Kinder des Regenbogens (1945–1963)

Anhang

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Susanna Leonard: Madame Curie und die Kraft zu träumen

Susanna Leonard: Madame Curie und die Kraft zu träumen

Motto

»Es geht darum, aus dem Leben einen Traum undaus dem Traum eine Wirklichkeit zu machen.«

Marie Curie

Personen

Maria »Mania« Skłodowska

Madame Marie Curie

Wladislaw Skłodowski

ihr Vater

Sofia

ihre älteste Schwester

Bronia

ihre zweitälteste Schwester

Josef

ihr älterer Bruder

Helena »Hela«

ihre drittälteste Schwester

Jósef

ihr Cousin

Pierre Curie

ihr Mann

Irène Curie

ihre Tochter

Frédéric Joliot

ihr Schwiegersohn

Eve Curie

ihre jüngere Tochter

Katharina Antonowa*

Eves Freundin

Kasimir Dluski

Marie Curies Schwager

Monsieur Lamotte

Marie Curies Verehrer

Kasimir Zorawski

Marias Geliebter

Jeanne*

Maries Kommilitonin

Paul Langevin

Pierre Curies Assistent

Tupcia

Maries Lehrerin

Madame Sikorska

Vorsteherin ihrer Schule

Witold Romocki

ein Schüler von Maries Vater

Jean Perrin

Freund und Nachbar der Curies

Henri Becquerel

Physiker

Gabriel Lippmann

Maries Doktorvater

Jadwiga Szczawińska

Lehrerin und Frauenrechtlerin

Personen mit * sind fiktiv

IVergissmeinnicht auf weißer Seide

1Säugling

Sceaux bei Paris, 8. Oktober 1926

Die Luft ist mild, kein Windhauch regt sich. Auf der Friedhofsmauer singt eine Amsel ihr Abendlied, und nicht weit entfernt quäkt ein Kind. Die Schatten der Zypressen sind schon so lang, dass sie bis fast an die Mauer reichen, und der des Rhododendrons bedeckt bereits das Grab, vor dem eine kleine grauhaarige Frau steht. Sie trägt einen dunklen Sommermantel über schwarzem Kleid und einen schwarzen Tafthut.

»Wir haben wirklich Glück, Pierre«, murmelt die Frau. »Du glaubst ja nicht, wie freundlich sich der Herbst in diesem Jahr zeigt. Die Oktobersonne tut der Seele so gut.« Ein müdes Lächeln spielt um ihre blassen Lippen. »Irène und Frédéric hätten sich keine günstigere Zeit für ihren großen Tag aussuchen können.«

Hier, hinter dem Rhododendron, ist sie den Blicken der Friedhofsbesucher entzogen, hier kann sie sprechen, ohne dass jemand verwundert die Stirn runzelt. Die weißen Alpenveilchen, die das Grab bedecken, sind inzwischen grau vom Schatten des Rhododendrons, doch dafür leuchten die oberen gelben Blüten des Rosenstocks vor dem Grabstein nun auf, denn ein Sonnenstrahl hat den Weg durch das Gehölz gefunden. Noch immer quäkt das Kind. Was für ein dünnes Stimmchen, denkt die Frau, es muss noch sehr klein sein.

Plötzlich raschelt und rauscht es, als würde jemand einen Kübel Wasser in den Holunder hinter den Grabsteinen schütten, und dann bebt das Gebüsch vom Tirilieren eines Spatzenschwarms. Wie eine Sturmböe ist er in den herbstlichen Busch gefahren, sodass nun überall rote und gelbe Blätter ins Gras schweben. Die Frau neigt den Kopf und lauscht eine Zeit lang dem wilden Palaver der gefiederten Bande.

Ein Schmetterling flattert herbei, senkt sich dem Grab entgegen und landet auf einer Blüte des Rosenstocks, der vor dem Grabstein wächst. »Ein Zitronenfalter!«, entfährt es der Frau. »Ein Zitronenfalter im Oktober – das würde dir gefallen, Pierre!«

Der Falter fliegt von Rosenblüte zu Rosenblüte, flattert dann vor den drei Namen auf dem Grabstein hin und her und landet schließlich auf den letzten beiden Ziffern des Todesjahres hinter dem untersten Namen. Die Frau betrachtet ihn, betrachtet die sichtbaren Ziffern, denkt an jenes Jahr zurück, an jenen bösen Tag und jene bittere Stunde. Wehmut schnürt ihr die Kehle zu.

Doch im nächsten Augenblick schon geht ein Ruck durch ihre zierliche Gestalt, sie strafft sich und klatscht zweimal fest in die Hände. Das Vogelgezwitscher verstummt, und es raschelt und rauscht, als der Spatzenschwarm sich aus dem Holunder erhebt und zur Mauer hin davonschwirrt. Der Zitronenfalter aber bleibt auf den Ziffern des Todesjahres sitzen und klappt die gelben Flügel auf und zusammen.

»Morgen also«, sagt die Frau in Schwarz und atmet tief ein. »Morgen also ist es so weit, Pierre – unsere Große heiratet. Und du bist nicht dabei.« Das Gemurmel erstirbt ihr auf den Lippen, sodass sie nur noch seufzen und flüstern kann: »Wie sehr wünsche ich mir, es wäre anders.«

Noch einmal muss sie seufzen, und dann beginnt sie zu erzählen: von den spärlichen Hochzeitsvorbereitungen des Brautpaars; von der kleinen Feier, die es für heute Abend geplant hat; von Irène, für die ihr »großer Tag« nicht annähernd so wichtig zu sein scheint wie für sie, ihre Mutter. Erst flüsternd, dann murmelnd erzählt sie schließlich auch von ihrem künftigen Schwiegersohn.

»Monsieur Frédéric Joliot«, sagt sie und dehnt jede Silbe wie die Silben des fremdartigen Namens eines neuen Elementes, das ein Konkurrent entdeckt haben will und dessen Existenz sie bezweifelt. »Frédéric – werde ich Monsieur Joliot jemals mit seinem Vornamen ansprechen können? Oder ihn gar duzen?«

Als würde sie einer fernen Stimme lauschen, neigt die Frau den Kopf zur Schulter. »Ich höre dich lachen, Pierre, doch es fällt mir wirklich schwer. Schließlich nimmt der Bursche mir meine beste Assistentin weg!« Sie macht eine unwillige Geste. »Wenigstens im Labor hat Irène dich ein wenig ersetzen können. Und dann ist Joliot so …« Sie unterbricht sich, zuckt mit den Schultern, sucht nach einem Wort. »So unernst.«

Immerhin, das muss sie zugeben, ist Frédéric Joliot mit dem nötigen Ernst bei der Sache, wenn es um die Arbeit geht. »Da steht er Irène in nichts nach, das stimmt schon«, murmelt die Frau, »da ist der Junge ein wahres Feuerwerk an Eifer und Geistesblitzen.«

Sie hört den Glockenschlag einer Kirche und stöhnt. »Schon halb sieben? Ob die beiden sich heute Abend pünktlich aus dem Institut losreißen werden für die Feier? Ich bezweifle es.«

Der Zitronenfalter gibt die letzten beiden Ziffern des Todesjahres wieder frei und flattert in den Abend hinein. Die Amsel auf der Friedhofsmauer singt noch immer ihr Abendlied, das Kind hat aufgehört zu schreien. Die kleine Frau mit dem schwarzen Hut und in dem schwarzen Kleid murmelt einen zärtlichen Abschiedsgruß, dreht sich um und tritt zwischen einer Zypresse und dem Rhododendron hindurch auf den Pfad, der zum Hauptweg führt.

Auf ihm geht sie ohne Eile dem Friedhofstor entgegen, wohin sie für Viertel vor sieben Uhr den Chauffeur bestellt hat, in dessen Kraftdroschke sie nach Sceaux und hierhergefahren ist. An nur wenigen Gräbern sieht sie noch Menschen stehen, denn die Sonne wird in einer halben Stunde untergehen.

Die Aussicht auf die kleine Festgesellschaft in ihrer Wohnung am Quai de Béthune behagt ihr ganz und gar nicht, denn größere Menschenansammlungen sind ihr zuwider. Doch zu Hause werden längst die ersten Gäste eingetroffen sein. Eve wird sich um alles kümmern, beruhigt sie sich selbst, und voller Dankbarkeit denkt sie an ihre jüngere Tochter. Auf Eve kann sie sich verlassen. Immer.

Plötzlich hört sie jemanden ihren Namen rufen. »Guten Abend, Madame Curie!« Von einem Grab, auf dessen prachtvollem Grabstein ein großer Marmorengel aufragt, winkt eine Frau. »Wie geht es Ihnen, Madame le Professeur?« Es ist die Witwe des erst kürzlich verstorbenen Bürgermeisters von Sceaux. »Irène heiratet morgen, oder? Marguerite hat es mir gerade erzählt!«

Marguerite ist die jüngste Tochter der Witwe. Halb verdeckt von einer blumengeschmückten Stele mit der Marmorbüste von Victor Hugo und dem schmiedeeisernen Zaun, der sie einfriedet, sitzt sie drei Schritte vor dem Grab ihres Vaters auf einer Bank und stillt ihr neugeborenes Mädchen.

»Das stimmt.« Madame Curie bleibt vor dem Denkmal stehen. »Um zehn Uhr auf dem Rathaus des vierten Arrondissements. Doch eine große Feier wird es hinterher nicht geben, zu viel Arbeit im Institut. Wir feiern heute Abend ein wenig.« Was sein muss, muss sein, fügt sie in Gedanken hinzu.

Marguerite winkt ihr zu und bedeutet ihr mit behutsamer Geste, doch zu ihr zu kommen und ihr Kind anzuschauen. Am Dichterdenkmal vorbei geht Madame Curie also zur Bank und beugt sich zur stillenden Mutter hinunter, um den Säugling zu betrachten. Behutsam schiebt Marguerite ihre wollene Jacke ein Stück zur Seite, mit der sie ihre Brust und das Köpfchen ihres saugenden Töchterchens bedeckt hat. Die Zufriedenheit einer ganzen Welt liegt auf den rosigen Zügen des Säuglings.

»Ist sie nicht wunderschön?«, flüstert Marguerite.

»O ja, das ist sie.« Madame Curie nickt, und ein Lächeln huscht über ihre sonst so ernsten Züge. Ihr Blick fällt auf das gebundene Manuskript, das neben der jungen Mutter auf der Bank liegt – eine Untersuchung zu Albert Einsteins Gesetz des photoelektrischen Effektes. Madame Curie kennt Titel und Inhalt – Marguerite hat bei ihr an der Sorbonne studiert, und sie hat die Forschungsarbeit der vielversprechenden jungen Frau betreut.

»Am zweiten November werde ich meine Doktorarbeit verteidigen«, sagt die junge Mutter, als sie Madame Curies Blick bemerkt.

»Ich weiß.« Madame Curie richtet sich auf. »Das wird ein guter Tag für Sie, seien Sie ganz unbesorgt.« Während sie noch einmal die Titelseite der Doktorarbeit anschaut, denkt sie an Albert Einstein, den Seelenverwandten, den Geistesbruder. Wie liebevoll er sich um sie und die Kinder gekümmert hat damals, als alle Welt sich von ihr abgewandt und sie verurteilt hat.

»Wie schade, dass Papa das nicht mehr erleben darf.« Traurig blickt Marguerite zum Grabstein ihres Vaters hin. »Anfangs ist er dagegen gewesen, dass ich studiere, doch später, als er meine guten Abschlüsse gesehen hat, ist er manchmal fast geplatzt vor Stolz.« Leise lachend wischt sie sich eine Träne aus dem Augenwinkel.

»Dass meine Marguerite so weit gekommen ist, hat sie nur Ihnen zu verdanken, Madame le Professeur.« Die Witwe des Bürgermeisters ist neben Madame Curie getreten und blickt ihr voll dankbarer Rührung ins ernste, bleiche Gesicht. »Ohne Ihr Vorbild hätte sie sich nicht einmal getraut zu studieren.« Die Frau legt die Hand auf ihren Arm. »Ahnen Sie überhaupt, was für ein Segen Sie für Frankreichs junge Frauen geworden sind?«

Madame Curie weiß nichts zu antworten, sie lächelt nur scheu und holt Luft, um sich zu verabschieden. »Maman hat recht, Madame le Professeur«, ergreift die junge Mutter wieder das Wort. »So viele Frauen meiner Generation haben nur deswegen den Weg in die Wissenschaft gewagt, weil Sie vorangegangen sind. Und alle Kolleginnen, die ich kenne, bewundern Sie. Doch es ist sicher schwer für Sie gewesen, sich gegen die Herren der Schöpfung durchzusetzen, oder?«

»›Die Herren der Schöpfung‹«, murmelt Madame Curie, und das flüchtige Lächeln, das dabei über ihre Züge huscht, hat nichts Heiteres an sich.

»Ich habe gelesen, dass Sie als junge Frau aus Polen nach Paris gekommen sind, um an der Sorbonne zu studieren«, erklärt Marguerites Mutter. »Alleinstehend und ganz ohne Familie – das ist sicher nicht einfach gewesen.«

Madame Curie spürt das ehrliche Interesse der Frauen und ist versucht zu erzählen, wie es damals war. »Nein«, sagt sie leise. »Nein, das war es wirklich nicht.«

Ihr verstorbener Mann steht ihr vor Augen, während sie nachdenklich auf das inzwischen eingeschlafene Baby hinabschaut. Wo stünde sie wohl heute ohne Pierre? Ohne seine Begleitung in den entscheidenden Jahren?

»Ehrlich gesagt, manchmal, wenn ich zurückschaue, erscheint es mir wie ein Wunder, dass ich es geschafft habe. Allerdings …« Sie wendet sich an Marguerites Mutter. »Allerdings habe ich mich damals nicht ganz ohne Familie in Paris durchschlagen müssen. Meine ältere Schwester Bronia und ihr Mann lebten hier, und ich konnte die ersten Monate bei ihnen wohnen.«

»Ich habe mich oft gefragt, welches Vorbild Sie ermutigt haben mag, so einen ungewöhnlichen und schweren Weg zu beschreiten.« Marguerite zieht ein weißes, blau besticktes Seidentuch aus ihrem umgeschlagenen Kleiderärmel, nimmt ihrem Töchterchen die Brust aus dem Mund und tupft ihm die Milch von den Lippen und sich selbst vom Busen. »Sie haben doch sicher ein Vorbild gehabt, Madame le Professeur, oder?«

»Hatte ich das?« Madame Curie hebt seufzend die Achseln und wirkt ein wenig ratlos, denn auf Fragen wie diese ist sie nicht vorbereitet. »Vielleicht die Vorsteherin meiner ersten Schule, Madame Sikorska. Und ja – auch meine Freundin Jadwiga, sie war kaum achtzehn, als sie für die Rechte von uns Frauen zu kämpfen begann. Und natürlich meine Tante Maria Rogowska. Die war anders als alle Frauen, denen ich in meiner Jugend begegnet bin. Sie trug Hosen, rauchte Zigaretten und gründete lieber eine Möbelfabrik, statt zu kochen und Kinder großzuziehen. Ja, vielleicht hat besonders ihr Vorbild mich ermutigt, von einer Laufbahn als Naturwissenschaftlerin zu träumen.«

»Von etwas zu träumen und einen Traum zu verwirklichen, sind bekanntlich zwei Paar Stiefel«, erklärt Marguerites Mutter. Sie nimmt ihrer Tochter den schlafenden Säugling ab, damit die ihr Kleid schließen und ihre Jacke zuknöpfen kann.

»Da haben Sie recht, Madame. Um zu träumen, braucht es Anregungen, Bilder und Fantasie, doch um ein erträumtes Ziel zu erreichen, braucht es äußerste Zähigkeit und viel Kraft. Wie gesagt – wenn ich zurückblicke, verstehe ich manchmal selbst nicht …«

Sie unterbricht sich jäh, als ihr Blick auf das Seidentuch fällt, das Marguerite auf ihrem Schoß ausgebreitet hat, um es zusammenzulegen – ein Mandala aus lauter ineinander verschlungenen Vergissmeinnicht ist darauf eingestickt. So unverhofft die blauen Blümchen zu erkennen, berührt Madame Curie tief, und ihr ist auf einmal, als öffne sich ein Fenster in ihrem Herzen, ein Fenster in ein anderes Leben, eine andere Zeit.

»Darf ich es mir einmal ansehen?« Sie streckt die Hand nach dem Tuch aus, und die junge Frau reicht es ihr. Madame Curie spürt die Seide zwischen den Fingern und betrachtet die kunstvoll gestickten blauen Blüten. »Vergissmeinnicht auf weißer Seide«, murmelt sie und schüttelt den Kopf, als könne sie nicht glauben, was sie sieht. Und was sie sieht, ist weit mehr als nur das Seidentuch der jungen Mutter – sie sieht ein Bild aus den Abgründen ihrer Erinnerung aufsteigen: einen Klassenraum, ihre Schwester Helena, ihre Freundin Kazia, einen uniformierten Mann, ihre Lehrerin, Fräulein Tupalska.

»Das Tuch hat meine jüngste Schwester mir bestickt und zur Geburt meiner Tochter geschenkt.« Die junge Mutter nimmt ihre Doktorarbeit von der Bank hoch. »Setzen Sie sich doch ein wenig zu uns, Madame le Professeur, kommen Sie. Ich freu mich doch so, Sie zu sehen.«

Das Seidentuch in der Hand und ganz versunken in die aufsteigenden Bilder der Erinnerung, nimmt Madame Curie neben ihrer ehemaligen Studentin Platz. Deren Mutter setzt sich mit dem schlafenden Säugling im Arm neben sie. »Sie müssen entschuldigen«, seufzt Madame Curie, »doch dieses Tuch weckt Erinnerungen an meine Kindheit in Warschau, an meine Schulzeit, genauer gesagt.«

»Bitte erzählen Sie uns, Madame«, bettelt Marguerite. »Erzählen Sie uns von Ihrer Schulzeit, von Ihrer Schulleiterin, von Ihrer mutigen Tante Maria und davon, wie Sie es geschafft haben, Ihren Traum zu verwirklichen. Bitte.«

Madame Curie schaut nach links und rechts in die Gesichter der beiden Frauen, und die Bewunderung und Anteilnahme, die sie darin lesen kann, machen sie verlegen und lassen sie zögern. Sie hat sich angewöhnt, Bewunderung zu ignorieren und menschlicher Anteilnahme zu misstrauen. Dazu kommt, dass es ihr schwerfällt, über persönliche Dinge zu sprechen.

»Wir haben doch alle unsere Geschichte«, sagt sie schließlich, während sie die Stickerei auf dem Seidentuch betrachtet. »Und ist sie wirklich so wichtig, wie wir manchmal glauben möchten?«

»Aber ja, Madame le Professeur!« Marguerites Blick hat plötzlich etwas Entschiedenes, beinahe Beschwörendes, und sie deutet auf das Baby im Arm ihrer Mutter. »Allein schon für meine kleine Tochter ist meine Geschichte wichtig! Ohne Sie, Madame le Professeur, wäre die Geschichte ihrer Mutter doch eine ganz andere geworden. Hätte ich studiert ohne Sie?« Sie hebt das Manuskript mit der Untersuchung zu Einsteins Gesetz des photoelektrischen Effektes hoch. »Hätte ich jemals diese Doktorarbeit geschrieben ohne Sie?«

Madame Curie weiß nicht gleich, was sie ihr antworten soll. Ihre unerschrockene und burschikose Tante Maria steht ihr vor Augen, und für einen Moment glaubt sie, den Rauch ihrer Zigarette zu riechen. Als wäre es ein zerbrechliches Kleinod, hebt sie mit beiden Händen das bestickte Seidentuch ein wenig hoch, und so deutlich, als wären sie gestern noch am Leben gewesen, sieht sie ihre Mutter und ihre älteste Schwester Sofia vor sich stehen.

»Sie haben recht, Marguerite – mit den Lebensgeschichten von uns Menschen ist es wie mit Molekülen: Führt man ihnen Wärme zu, geraten sie in Bewegung und bewegen benachbarte Moleküle. Lässt man sich von der Geschichte eines anderen Menschen erwärmen und bewegen, bewegt sich die eigene Geschichte möglicherweise in eine andere, neue Richtung.«

Sie gibt der jungen Mutter das Seidentuch zurück. »Plötzlich dieses schöne Tuch zu sehen, hat mich sehr berührt, Marguerite. Meine Mutter hat nämlich einmal ein ganz ähnliches Tuch von meiner Schwester Helena geschenkt bekommen.« Madame Curies Augen werden feucht, und ein verträumter Ausdruck legt sich auf ihre bleichen Züge. »Sie hat mich ›Mania‹ gerufen«, fährt sie mit beinahe zärtlicher Stimme fort. »Alle in der Familie haben mich ›Mania‹ genannt.« Sie senkt den Kopf. »Doch der Anblick dieser blauen Veilchen auf der weißen Seide hat mich nicht nur an meine Mutter erinnert, wissen Sie? Er hat mich auch ganz unverhofft in ein Klassenzimmer meiner Schulzeit zurückversetzt.«

»Das klingt, als dächten Sie an eine bestimmte Zeit, Madame le Professeur«, sagt die Witwe des Bürgermeisters.

»An eine ganz konkrete Unterrichtsstunde sogar.« Madame Curie lehnt sich zurück, faltet die Hände im Schoß und richtet ihren Blick auf das Blumengebinde, das Marguerites Mutter auf dem Grab ihres Mannes in einer kupfernen Blumenvase arrangiert hat. Vogelbeeren und weiße Chrysanthemen. »Es muss in der dritten oder vierten Klasse gewesen sein.« Aus einer der großen Blüten scheint ihr das blasse Gesicht ihrer eigenen Mutter entgegenzulächeln. Sie atmet gegen die Wehmut an, die sie so oft befällt, wenn sie an ihre Mutter denkt, atmet noch einmal tief, und dann erzählt sie.

»Meine Eltern waren Lehrer, müssen Sie wissen, Mesdames, und etwas anderes, als auch eine Lehrerin zu werden, ist mir lange Zeit überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Ich glaube, ich wollte schon damals eine Lehrerin werden, als ich in jenem Klassenzimmer saß und meine Schwester Helena Veilchen auf ein weißes Seidentuch stickte. Meine Schwester Helena, die ich heute noch Hela nenne.«

»Das sind Sie ja auch geworden, Madame le Professeur.« Marguerite beugt sich zu ihr und berührt ihre Schulter. »Meine Lehrerin sind Sie geworden.«

»Das stimmt, ja.« Madame Curie lächelt, als sei der Gedanke ganz neu für sie und als würde er ihr Freude machen. »Sie müssen eines wissen, Mesdames«, fährt sie fort, »ich bin in einem Teil Polens groß geworden, der von den Russen regiert wurde. Dort hatten Frauen nicht die geringste Aussicht auf eine höhere Bildung. Wir Polen durften ja in der Schule nicht einmal unsere Muttersprache sprechen. Wehe, ein Lehrer oder eine Lehrerin unterrichtete uns auf Polnisch! Nicht wenige, die es trotz des strengen Verbotes wagten, mussten ihre besten Jahre in einem Arbeitslager in Sibirien fristen …«

2Iwanow

Warschau, Winter 1875

Tupcia erzählte, und zwanzig Mädchen hingen an ihren Lippen. Eigentlich hieß Tupcia Fräulein Tupalska, doch die Mädchen benutzten nur ihren Spitznamen, wenn sie über ihre Lehrerin sprachen. Tupcia erzählte auf Polnisch. Und sie erzählte von polnischen Königen, polnischen Heerführern, polnischen Siegen, polnischen Rebellen.

Mania schaute hinauf zu der kleinen dicklichen Frau mit dem breiten, etwas derben Gesicht, die vor der Klasse auf ihrem Katheder thronte. Jedes ihrer Worte sog sie in sich auf, denn Tupcias Geschichtsunterricht fand sie beinahe noch spannender als ihren Mathematikunterricht. Manchmal deutete die Lehrerin von ihrem Katheder herab auf eines der Mädchen und stellte eine Frage. Auf Polnisch. Und das angesprochene Mädchen stand auf und antwortete auf Polnisch.

Draußen vor den hohen Fenstern schneite der Schnee die Bäume, die Wege und die Wiesen des Sächsischen Gartens weiß, an den die kleine Warschauer Privatschule grenzte; hier drinnen lauschten etwa zwanzig Mädchen polnischer Geschichte. Konzentrierte Stille herrschte. Das Verbotene zu tun – Polnisch sprechen, noch dazu über polnische Geschichte – schweißte die Schülerinnen und ihre Lehrerin zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammen.

Tupcia stieg von ihrem Katheder herunter, um den Namen eines polnischen Königs an die Tafel zu schreiben. Mania schaute in das Schneetreiben vor dem Fenster, und sofort stand ihr wieder das liebe Gesicht der Mutter vor Augen. Mutter – ihr erster Gedanke beim Aufstehen, ihr letzter vor dem Einschlafen.

Die Mutter war nicht zu Hause. Schon seit Monaten nicht. Sie erholte sich in einer Stadt namens Nizza von einer Krankheit, deren Namen noch keiner vor Manias Ohren ausgesprochen hatte. Sosehr sie auch grübeln mochte, die Krankheit ihrer Mutter blieb ihr ein Rätsel. Damit die Mutter nicht traurig wurde vor Einsamkeit, hatte der Vater entschieden, dass Manias große Schwester Sofia sie nach Frankreich begleitete.

Mania vermisste beide. Oft so sehr, dass es wehtat und sie weinen musste.

Von der fernen Mutter mit ihrer rätselhaften Krankheit flogen Manias Gedanken zur Mutter ihrer Freundin Kazia, die sie heute Morgen auf der Vortreppe des Schulportals beobachtet hatte – die hatte ihre Tochter zum Schulhaus begleitet und Kazia zum Abschied in den Arm genommen und geküsst.

Das zu beobachten, hatte Mania traurig gemacht. Weil ihre Mutter sie nicht zu Schule bringen konnte? Wahrscheinlich auch deswegen. Vor allem aber, weil ihre Mutter sie noch nie umarmt und geküsst hatte. Jedenfalls konnte sie sich an keine Umarmung und keinen Kuss der Mutter erinnern. Tante Lucia dagegen – die Schwester des Vaters, die oft im Haushalt aushalf –, ja, die küsste und umarmte Mania und die Geschwister.

Von ihrem Fensterplatz in der dritten Reihe aus lugte sie hinüber in die Mitte der vorderen Reihe, wo ihre Schwester Helena neben der geküssten Kazia saß. Ganz bestimmt hatte Hela die zärtliche Umarmung zwischen Mutter und Tochter auch beobachtet; sie waren ja zusammen zur Schule gekommen. Ob der Anblick sie genauso traurig gemacht hatte?

Wie alle Mädchen in der Klasse trugen Hela und Kazia straff geflochtene Zöpfe und die vorgeschriebene dunkelblaue Schuluniform mit den blanken, stählernen Knöpfen. Kazia und Hela waren ein Jahr älter als Mania, viele Mädchen der Klasse sogar zwei Jahre älter sie. Mania, die noch nicht ganz Achtjährige, war dennoch die Klassenbeste. In Mathematik, in Geschichte, in allem. Manchmal gefiel ihr das, öfter jedoch war es ihr peinlich, ja unangenehm, denn manche Mädchen der Klasse ärgerten sich darüber.

»Natürlich küsst uns die Mama!«, hatte Hela behauptet, als Mania sie danach gefragt hatte. »Was denkst du denn?! Die Mama ist nur ein bisschen krank.«

Beides stimmte nicht. Sie, Mania, war noch nie von der Mutter geküsst worden. Und die Mutter war auch nicht nur ein bisschen krank, sondern sehr krank. Sonst würde sie ja nicht schon fast ein Jahr in Frankreich leben, am Meer. Zur Kur, wie der Vater das nannte. Es war bereits die zweite Kur der Mutter. Beide hatten den Vater viel Geld gekostet. Und Mania viele Tränen.

Hoffentlich half es der Mutter im fernen Nizza, jeden Tag Manias große Schwester Sofia um sich zu haben; hoffentlich half es ihr gegen Einsamkeit und Traurigkeit. Mania half es nicht. Sie verehrte und liebte ihre große Schwester, wie andere eine Heilige liebten und verehrten. Sofia nahm sie wenigstens hin und wieder in den Arm und küsste und herzte sie.

»Was kannst du uns über diesen polnischen Herrn sagen, Maria Skłodowska?« Tupcia deutete auf den Namen, den sie an die Tafel geschrieben hatte. Hatte sie etwa gemerkt, dass Manias Gedanken abgeschweift waren?

Mania, die nur außerhalb der Familie mit ihrem richtigen Vornamen Maria angesprochen wurde, stand auf und sagte, was sie wusste: dass die polnischen Grafen und Ritter Stanislaus August Poniatowski 1764 zum polnischen König gewählt hatten, dass er ein sehr gebildeter Mann gewesen war, der die Literatur und die Musik liebte, dass er die Ordnung im Staate Polen wiederherstellen wollte und dass ihm das nicht gelungen war. Das alles sagte sie natürlich auf Polnisch.

Tupcia nickte zufrieden, stieg zurück auf ihren Katheder und nahm wieder das polnische Geschichtsbuch zur Hand, aus dem sie zitiert hatte. Mania setzte sich, und ihre Lehrerin erklärte, dass der König Stanislaus August leider kein sehr mutiger Mann gewesen sei.

In diesem Augenblick ertönte die Schulglocke.

Plötzlich herrschte Totenstille im Klassenraum. Alle saßen kerzengerade und wie erfroren. Tupcia ließ das Buch fallen und hob abrupt den Kopf. Mania hielt den Atem an, denn das derbe und sonst so rosige Gesicht ihrer Lehrerin hatte auf einmal die Farbe von Schnee.

Die Unterrichtsstunde war noch nicht einmal zur Hälfte vorüber, und dennoch läutete die Schulglocke?

Jedes Mädchen wusste, was das zu bedeuteten hatte, und Tupcia wusste es auch: eine Warnung des Hausmeisters! Ein russischer Inspektorenbesuch stand kurz bevor!

Und dann ging alles blitzschnell: Tupcia zischte ein paar Kommandos, packte ihr polnisches Geschichtsbuch, raffte auch alle anderen polnischen Bücher zusammen und sprang vom Katheder. Zwei Mädchen aus der vorderen Reihe wischten den Namen des polnischen Königs von der Tafel, während andere Hefte und Bücher von den Pulten der Schülerinnen einsammelten und zu den Mädchen schafften, die in der ersten Reihe dicht an der Tür zu den Schlafsälen saßen. Die sammelten alles in den Schürzen ihrer Schuluniformen und trugen die verräterischen Sachen aus dem Unterrichtsraum in die Schlafsäle.

Lärm und hektisches Treiben erfüllten den Raum. Türangeln quietschten, Stuhlbeine scharrten, Kleider raschelten, Schuhsohlen knallten über den Boden, geflüsterte Anweisungen schwirrten durch die Luft, Pultdeckel knarrten und fielen wieder zu.

Mania warf ihr Handarbeitszeug auf das Pult, sprang ans Fenster und schaute in das Schneetreiben hinaus: Eine prächtige Kutsche mit einem Gespann aus vier Pferden stand vor dem Tor des Sächsischen Gartens. Schnee bedeckte das Kutschendach und die Schabracken der Pferde. Von demjenigen, den die Pferde durch Warschau gezogen und hierhergebracht hatten, sah Mania nur die Spuren im Schnee auf dem Weg zwischen Tor und Vortreppe. Der russische Inspektor war längst im Haus.

Kurze Zeit später saßen alle wieder auf ihren Plätzen. Tupcia, auf ihrem Katheder, las aus einem russischen Erzählband, und die Mädchen beugten sich beflissen über ihre Stickrahmen, Näh- und Häkelarbeiten und ließen die Nadeln mit den bunten Fäden ein- und auftauchen.

Mania stickte rote und gelbe Blumen auf eine dunkelgraue Schürze, die sie Sofia beim Wiedersehen schenken wollte. Ängstlich lauschte sie den Schritten, die draußen im Treppenhaus nun immer deutlicher zu hören waren. Bald hörte sie auch Stimmen, und dann, ohne dass jemand geklopft hätte, wurde die Tür aufgerissen.

Ein großer massiger Mann trat in den Unterrichtsraum. Schmelzender Schnee lag auf seiner Pelzmütze und den Schultern seines Pelzmantels. Unter dem Pelz trug er gelbe Hosen und einen blauen Rock mit goldglitzernden Knöpfen. Hinter seiner Goldrandbrille zuckten unruhige und hellwache Augen hin und her.

Die Vorsteherin, Madame Sikorska, folgte ihm und schloss die Tür hinter sich. »Ihr kennt ja den Herrn Inspektor.« Sie wusste natürlich Bescheid, unterrichtete ja selbst auf Polnisch, wann immer es möglich war. »Wollt ihr ihn nicht begrüßen?«

Mania und die Mädchen standen auf und riefen im Chor: »Guten Morgen, Herr Inspektor!«

Langsam und die Arme auf dem Rücken verschränkt, schritt Iwanow an der ersten Bankreihe vorbei zu Tupcias Katheder hin, dabei ließ er seinen hellwachen Blick über die Gesichter der Mädchen wandern. Schmelzwasser tropfte von seiner Pelzmütze, und die Absätze seiner Stiefel hinterließen kleine Pfützen auf den Bodendielen.

Der Inspektor hieß Hornberg, nicht Iwanow, doch Mania nannte ihn nur nach dem Namen jenes russischen Schuldirektors, der ihren Vater dabei ertappt hatte, wie er seinen Schülern patriotische Gedichte polnischer Dichter vorgelesen hatte. Auf Polnisch natürlich. Daraufhin hatte der Direktor Iwanow dem armen Vater seinen Lehrerposten im staatlichen Gymnasium weggenommen.

Alle russischen Männer, die sie hasste, nannte Mania seitdem Iwanow.

Unter dem forschenden Blick des Inspektors hielt sie den Atem an. Die Vorsteherin nickte den Mädchen zu und bedeutete ihnen, sich wieder zu setzen. Mania bewunderte die zierliche Frau mit dem weißen Haar, die alle nur »Madame Sikorska« nannten. Sie hatte in Paris studiert, wie Mania vom Vater wusste; er vermutete, dass die Vorsteherin sich deswegen gern so nennen ließ.

Mit wie viel Mut Madame Sikorska diese Privatschule leitete! Mit wie viel List sie das ausgeklügelte System immer mehr verfeinerte, mit dem ihre Schule schon seit Jahren die russischen Inspektoren hinters Licht führte. So stand zum Beispiel Botanik auf dem offiziellen Stundenplan, wenn polnische Geschichte unterrichtet wurde, und Deutsch für polnische Literatur. Mania und ihre Mitschülerinnen hatten diesen Geheimcode längst verinnerlicht.

Während Iwanow vor Tupcias Katheder stehen blieb und ihr das Buch aus der Hand nahm, senkte Mania den Kopf, machte sich so unauffällig wie möglich und versuchte, sich ganz auf ihre Stickerei zu konzentrieren. Bald würden die Mutter und Sofia aus Nizza zurückkehren, in zwei Monaten ungefähr – bis dahin wollte sie die letzte bunte Blume auf der Schürze für die große Schwester zum Blühen gebracht haben.

»Was lesen wir denn hier Schönes vor, Fräulein?« Iwanow schlug das Buch zu und betrachtete den Umschlag. »Erzählungen von Krylow, soso.«

»Wir haben heute erst damit begonnen, Herr Inspektor Hornberg.« Tupcia log, ohne rot zu werden; nicht einmal ihre Stimme zitterte.

»Eine lohnende Lektüre, ja, ja.« Iwanow gab ihr das Buch zurück und schritt langsam und dicht an der ersten Reihe der Schülerinnen entlang, wobei sein Blick zufrieden über ihre Stickereien und Näharbeiten wanderte. »Sehr brav«, sagte er, »sehr schöne Handarbeiten, weiß Gott.«

»Wir unterrichten zweimal die Woche Handarbeit an unserem Pensionat, Herr Inspektor.« Auch Madame Sikorska bewahrte die Miene eines Unschuldsengels. »Eine gute Gelegenheit, unseren Mädchen russische Literatur zu Gehör zu bringen.«

»Das will ich meinen.« Iwanow blieb vor Hela und Kazia stehen, beugte sich zu Hela hinunter und nahm ihr den Rahmen mit dem Taschentuch aus den Händen, das sie der Mutter bei ihrer Rückkehr aus Nizza schenken wollte. »Ah – Vergissmeinnicht auf weißer Seide! Schön, schön.«

Er gab der erschrockenen Hela ihre Handarbeit zurück und ließ seinen Blick, der nun etwas Bohrendes, ja Lauerndes hatte, wieder von Mädchengesicht zu Mädchengesicht wandern. »Doch ihr lernt sicher noch weitaus mehr in dieser Schule, als nur brav zu sticken und zu häkeln, nicht wahr?« Einige Mädchen nickten. »Und wer mag es mir beweisen?« Iwanow drehte sich nach Tupcia um und zog fragend die Brauen hoch.

Nun war es Tupcia, die ihren Blick von Mädchen zu Mädchen wandern ließ. Mania senkte den Kopf noch tiefer. Bitte gib, dass sie nicht mich aufruft, betete sie innerlich, bitte nicht wieder mich, lieber Herr Jesus Christus.

»Maria Skłodowska!« Wie ein Schlag ins Gesicht traf sie Tupcias Stimme, die nun tatsächlich ihren Namen rief. Sie hatte es geahnt – immer, wenn eine russische Inspektion die Schule ereilte, musste sie herhalten, um russlandtreuen Unterricht zu beweisen. Das hatte man davon, wenn man in allem die Beste war!

Mania ließ den Stickrahmen mit Sofias Schürze sinken und stand auf. Wie sie das hasste, wenn aller Blicke sich auf sie richteten. Ein Kloß im Hals machte ihr das Atmen schwer.

Iwanows Blick musterte sie von oben bis unten. »Sag mir das Gebet auf«, verlangte er. Mania wich seinem Blick aus, presste die Lippen zusammen und schluckte die Tränen hinunter.

Das Gebet – er meinte natürlich das Vaterunser. Und dieser gemeine Mensch wollte sie das Vaterunser auf Russisch beten hören! Polnische Kinder lernten von klein auf auf Polnisch zu beten. Auf Polnisch beten lernen heißt polnisch glauben, hoffen und fühlen lernen, hatte die große Schwester Sofia ihr erklärt. Und die Mutter pflegte zu sagen: »Sie zwingen polnische Kinder, auf Russisch zu beten, um ihnen die polnische Seele auszutreiben.«

Mania bekreuzigte sich, schloss die Augen und legte die Hände zusammen. Alles in ihr sträubte sich, doch sie begann dennoch das Vaterunser auf Russisch zu beten.

»Lauter!«, verlangte Iwanow. Sie betete lauter, schämte sich für den Verrat und spürte zugleich den brennenden Hass auf Iwanow, während sie das Vaterunser in der Sprache der Unterdrücker betete. Der Hass machte ihre Stimme fester, und nicht nur ihre Stimme – auch ihr Wille, den Demütigungen der zaristischen Herrschaft zu widerstehen, bis ihr Vaterland sie eines Tages abgeworfen haben würde, auch dieser Wille wurde mit jedem Satz fester, den sie das Vaterunser auf Russisch betete.

»Na also, geht doch.« Iwanow ging von Hela weg zum Katheder der Lehrerin, wo er Mania ein wenig näher war. »Und wie hießen die ruhmreichen Zaren, die das Heilige Russische Reich seit Peter dem Großen regiert haben?«

»Katharina die Erste, Peter der Zweite, Anna, Iwan der Sechste, Elisabeth.« Hastig leierte Mania die russischen Kaiser und Kaiserinnen herunter. Sie spuckte ihre Namen geradezu aus – als ekelte es sie, Namen wie diese allzu lang auf der Zunge zu tragen. »Peter der Dritte, Katharina die Zweite, genannt die Große, Paul der Erste, Alexander der Erste, Nikolaus der Erste, Alexander der Zweite, der Befreier genannt, Alexander der Dritte, der Friedensstifter, und seit 1868 Nikolaus der Zweite.« Sie atmete schwer und hatte das Gefühl, dass ihre Knie zitterten.

Iwanow aber stand sprachlos und mit offenem Mund. »Das ist …« Als suche er Halt, tastete er nach Tupcias Katheder und lehnte sich dagegen. »Das ist fehlerlos gewesen, doch.« Und an die Vorsteherin gewandt: »Das Kind hat ein famoses Gedächtnis. Und diese Aussprache! Man könnte meinen, es sei in einem russischen Bürgerhaus irgendwo in der Gegend von Sankt Petersburg erzogen worden!«

Mit einem anerkennenden Nicken schaute er wieder Mania ins Gesicht, die sich fühlte, als würde sie an der Reling eines Schiffes stehen, das durch die sturmgepeitschte Ostsee segelte – so schlecht war ihr, und so sehr schien der Boden unter ihren Sohlen zu wanken. »Wie war gleich dein Name?«

»Maria Salomea Skłodowska, Herr Inspektor.« Vor Aufregung nannte sie auch ihren zweiten Namen.

Iwanow nickte langsam und ohne den Blick von ihr abzuwenden; Mania wurde heiß und kalt. »Nenne mir noch Namen und Titel der Kaiserlichen Familie, Maria Salomea Skłodowska.«

»Ihre Majestät, die Kaiserin, Seine Kaiserliche Hoheit, der Zarewitsch Alexander …« Sie merkte kaum, wie sie redete, leierte einfach die in ängstlichen Abendstunden mit Hela und Sofia auswendig gelernten Namen und Titel herunter und fürchtete, dabei ohnmächtig zu werden. Doch sie brachte es tapfer zu Ende.

Und fehlerfrei auch, wie sie in Iwanows breiter schnurrbärtiger Miene lesen konnte: Er lächelte befriedigt. Allerdings hatte er noch lange nicht genug, wollte nun auch noch die Rangordnung der russischen Verwaltung in Warschau von ihr wissen und die Namen und Titel ihrer höchsten Beamten. Auch nach seinem eigenen Rang und Titel fragte er sie in einem Tonfall und mit einer Miene, die verrieten, wie viel Vergnügen ihm diese Prüfung bereitete.

In Manias Brust indes brannte das Feuer des Hasses, und es kostete sie große Anstrengung, ihren Trotz und ihren Widerwillen zu verbergen. »Sehr gut«, lobte der Inspektor schließlich. »Ich habe keinerlei Einwände, Frau Vorsteherin.« Die Angesprochene nickte und lächelte ergeben. »Und zuletzt möchte ich noch einmal hören, wer unser aller Herrscher ist.« Mania atmete gegen die Enge in der Brust an, gegen all die aufgewühlten Gefühle von Trotz, Widerwillen und Hass. »Warum höre ich keine Antwort!?«, rief Iwanow, und eine tiefe Zornesfalte grub sich zwischen seine Brauen ein.

»Seine Majestät, Alexander der Zweite«, sagte Mania mit nun heiserer Stimme, »Zar aller Russen.«

»Aufstehen!«, forderte der Inspektor mit herrischer Geste von den Schülerinnen, und die erhoben sich nach und nach. »Noch einmal alle: Wer ist unser aller Herrscher?«

»Seine Majestät, Alexander der Zweite, Zar aller Russen!«, tönte es im Chor.

»Gott segne ihn«, sagte Iwanow, nickte Tupcia einen Gruß zu und stapfte aus dem Unterrichtsraum. Madame Sikorska warf Mania einen dankbaren Blick zu und folgte ihm. Die Tür fiel ins Schloss, die Mädchen setzten sich eines nach dem anderen.

Die mitleidigen Blicke ihrer Schwester Hela und ihrer Freundin Kazia trafen Mania. Die stand noch immer, und ihr Mund war sehr trocken, ihre Brust schien mit dicken Seilen eingeschnürt zu sein, und sie hatte das Gefühl, am ganzen Körper zu zittern.

Tupcia stieg von ihrem Katheder, schaukelt an den ersten beiden Reihen vorbei und kam zu ihr. »Komm her, du tapferes Herzchen, du!« Mania stolperte aus ihrem Pult und lief ihr entgegen, lief in die geöffneten Arme ihrer Lehrerin. Die drückte ihr einen Kuss auf die Stirn, doch Mania klammerte sich an ihrem Hals fest und brach laut schluchzend an ihrem großen Busen zusammen.

3Rätsel

Warschau, Frühling 1876

Der Schnee im Sächsischen Garten taute. Erst zeigten sich Schneeglöckchen, dann kündigte die gelbe und blaue Pracht der Krokusse den nahenden Frühling an, und endlich blühten die ersten Narzissen. Manias schmerzliche Sehnsucht verwandelte sich in wachsende Vorfreude: Nicht mehr lange, dann würden die Mutter und die große Schwester aus Frankreich zurückkehren!

Am Tag, für dessen Abend ihre Heimkehr angekündigt war, schlugen bereits die Linden und Birken im Park aus. Nach der Schule liefen Mania, Hela und Kazia auf dem Nachhauseweg über das Kopfsteinpflaster des Sächsischen Platzes. Die milde Luft roch nach Frühling. Die Stare waren längst zurückgekehrt, die ersten Turteltauben gurrten in den Gärten, und der Vater hatte am Vortag sogar schon Störche über den Dächern Warschaus gesichtet.

»Da!« Mania blieb stehen und deutete in den Himmel über dem Platz, wo Schwalben ihre Kreise zogen. »Die ersten Schwalben!« Auch die anderen beiden legten die Köpfe in den Nacken und beobachteten eine Weile die wendigen Flugkünstler, bevor sie weitergingen.

Nirgendwo sonst in Warschau war die Gegenwart der russischen Besatzer deutlicher zu sehen und zu spüren als am Sächsischen Platz. Im protzigen Sächsischen Palast, der sich hier erhob, hatten in besseren Zeiten polnische Könige gewohnt – heute hatte das russische Militär dort sein Hauptquartier eingerichtet. Die flachen Gebäude rund um den Platz dienten als Kasernenbaracken.

Manchmal, wenn die Mädchen auf dem Schulweg über den Platz liefen, ertönten hier Kommandorufe, und Soldaten rannten aus den Baracken, um zu einer Militärinspektion anzutreten. Weil heute weit und breit kein Soldat zu sehen war, blieben die Mädchen vor dem wuchtigen Bronzeobelisken am Rand des Platzes stehen. Der war so hoch, dass er die Hausdächer ringsum weit überragte.

Sie blickten zu den monströsen doppelköpfigen Bronzeadlern hinauf, die das Monument krönten, und rümpften die Nasen. Zar Alexander II. hatte das verhasste Denkmal hier errichten lassen, um diejenigen Polen zu ehren, die in zwei blutigen Volkserhebungen zu ihm und dem russischen Kaiserreich gestanden hatten.

Das erste Mal, im sogenannten Novemberaufstand, hatte das polnische Volk sich vor fünfundvierzig Jahren gegen die russischen Besatzer erhoben, das zweite Mal vier Jahre vor Manias Geburt. Die Eltern erzählten oft davon, denn damals waren sie gerade zwei Jahre verheiratet gewesen und fürchteten, das Schicksal viel zu vieler Landsleute teilen zu müssen: Verhaftung, Deportation oder Flucht.

Mania dankte Gott oft dafür, dass dieser Kelch an ihren Eltern vorübergegangen war. An deren Brüdern war er nicht vorübergegangen: Onkel Zdzislaw war bei den Kämpfen schlimm verwundet worden und musste wie so viele Rebellen nach Frankreich fliehen; Onkel Henryk war zu vier Jahren Arbeitslager verurteilt worden und hatte diese Zeit nur knapp überlebt.

»Verräter«, murmelte Hela, während sie aus schmalen Augen den Obelisken anstarrte, denn so nannte der Vater die Männer, die an der Seite der Russen gegen ihr eigenes Volk gekämpft hatten. Und niemals vergaß er zu erwähnen, dass diese »Vaterlandsverräter« in der Minderheit gewesen seien, wenn er von den beiden Aufständen erzählte; und das tat er oft.

»Vaterlandsverräter«, flüsterte Mania, und es fiel ihr nicht schwer, die Erbitterung zu empfinden, die sie in den geliebten Zügen ihres Vaters las, wenn er von diesen verhassten Männern sprach. Mit zusammengepressten Lippen las sie die Inschrift auf dem Obelisken: DEN ihrem Herrscher treu ergebenen Polen.

Am Samstagabend zuvor, bei seiner wöchentlichen Lesung vor seinen Kindern und ausgewählten Pensionatszöglingen, hatte der Vater Verse eines jener polnischen Schriftsteller vorgetragen, die er wegen ihres glühenden Patriotismus so sehr liebte. Wie er selbst, glaubten diese längst verstorbenen oder in sibirischen Arbeitslagern darbenden Dichter an die Zukunft einer freien und unabhängigen Republik Polen. Dieser Glaube keimte bereits auch in Manias Herz.

Wie so oft schon, wenn sie hier stehen blieben, sammelte sie Spucke im Mund. Hela, die es gleich merkte, griff nach ihrem Arm und schaute sich aufmerksam um. Offenbar fiel ihr unter den wenigen Passanten niemand auf, der wie ein Russe oder eine Russin aussah, denn nun zog auch sie Wangen und Lippen zusammen, um Spucke zu sammeln. Alle drei zielten sorgfältig und spuckten beinahe gleichzeitig auf den Obelisken.

»Ich habe genau auf das treu ergebenen getroffen«, behauptete Kazia, während sie schnell und mit klopfenden Herzen weitergingen.

»Das war doch ich!«, hielt Hela dagegen.

»Nein, das war meine Spucke!«, beharrte Kazia. Mania mischte sich in den üblichen Streit der beiden Älteren nicht ein. Sie war zufrieden damit, den Obelisken des Zaren bespuckt zu haben.

Wie immer in letzter Zeit, machten sie einen kleinen Umweg, um Kazia zum Blauen Palast begleiten zu können, wo die Freundin wohnte. Mania liebte es, das wunderschöne Gebäude mit seinen vielen Erkern, Balkonen und Fenstersäulen zu betrachten. Auch die Stunden, die sie in seinen prachtvollen Räumen bei Kazia verbringen durfte, genoss sie jedes Mal. Unzählige Bücher warteten in diesem herrlichen Haus darauf, gelesen zu werden.

Kazias Vater nämlich verwaltete dort als Bibliothekar den gewaltigen Bücherschatz eines reichen polnischen Grafen. Mit ihren Eltern und Geschwistern durfte Kazia in einem ganzen Stockwerk des Blauen Palastes wohnen. Kazias Eltern waren selbst recht wohlhabend, besaßen Pferde und eine Kutsche und konnten sich eine Gouvernante für ihre Kinder leisten.

Vor dem gusseisernen Hoftor, auf dessen Pfeilern sich grimmig dreinschauende Bronzelöwen erhoben, verabschiedeten Mania und Helena sich von der Freundin. Seite an Seite und schweigend setzten die beiden Schwestern ihren Heimweg fort.

Mania musste an die schönen und immer sorgfältig gebügelten Kleider, Krägen und Blusen Kazias denken. Die sahen jeden Morgen aus wie neu. Und Kazias Zöpfe waren jeden Morgen aufs Sorgfältigste geflochten.

Ein bitterer Geschmack kroch Mania auf die Zunge, denn ihre Kleider waren häufig zerknautscht, teilweise ein wenig fadenscheinig und meist ungebügelt. Und wenn nicht gerade die geliebte Tante Lucia im Hause war, wurden ihre Zöpfe morgens von ihrer um diese Zeit meist hektischen Schwester Bronia oder dem ungeübten Vater geflochten. Es kam gar nicht selten vor, dass Madame Sikorska oder Tupcia sie und Hela vor dem Unterricht beiseitenahmen, um ihre Haare zu kämmen und ihre Zöpfe neu zu flechten.

»Euch beiden sieht man einfach an, dass keine Mutter im Haus ist«, hatte Tupcia vor Kurzem einmal geseufzt. Doch das würde ja nun alles wieder anders werden.

»Woran denkst du?«, brach Hela irgendwann das Schweigen.

»Woran schon? An Mama und Sofia.«

»Ich freu mich so, dass sie endlich, endlich wieder nach Hause kommen!« Hela blieb stehen und schaute auf ihre abgestoßenen Schuhe hinunter. »Ob Mama uns neue Schuhe nähen wird?«

»Aber ja!« Mania hatte oft lesend dabeigesessen, wenn die Mutter duftendes Leder zu Schuhen geschnitten und genäht hatte. »Sie ist doch jetzt wieder gesund.«

»Bist du sicher, dass Gott unsere Gebete erhört hat?« Jeden Sonntag waren sie mit der Tante in den Warschauer Dom gegangen, um für die Heilung der Mutter zu beten.

»Aber ja doch! Was glaubst du denn?!«

»Wir müssen sehr lieb zu ihr sein, hörst du, Mania?«

»Natürlich! Und wir müssen fleißig lernen und immer die Besten sein in der Schule.«

»Genau. Das macht die Mutter glücklich. Und wir dürfen sie nicht ärgern, nie wieder.«

»Aber nein.« Mania lächelte verschämt zu der älteren Schwester hinüber. »Keine Messen mehr für Iwanow.«

»Bloß nicht!« Hela blies die Backen auf. »Wie traurig sie das gemacht hat. Bloß nicht wieder so etwas!«

Die Tochter des Gymnasialdirektors Iwanow, des üblen Russen, der dem Vater von heute auf morgen seine Lehrerstelle und der Familie damit ihren Lebensunterhalt weggenommen hatte, dieses russische Mädchen also war vor zwei Jahren an Typhus erkrankt gewesen. Die Klasse von Manias älterer Schwester Bronia hatte Geld gesammelt und dem Priester der Heilig-Geist-Kirche gegeben, damit er eine Messe für sie las. Warum er eine Messe lesen sollte und was die Kinder durch diese Messe von Gott zu erlangen hofften, hatte der arme Mann nie erfahren, denn die Kinder wollten es ihm um keinen Preis verraten.

Manias große Schwester Bronia, von der die Idee zu Geldsammlung und Messe stammte, hatte es den Eltern später verraten: Die Messe sollte bewirken, dass die Iwanow-Tochter an ihrer Krankheit starb.

Die Mutter, die regelmäßig in die Kirche und zur Beichte ging, war sehr bekümmert, ja entsetzt gewesen, als sie das hörte. Der Vater dagegen, der im Grunde nur aus Rücksicht auf die Mutter hin und wieder einen Gottesdienst besuchte, hatte das eher lustig gefunden. Mania fragte sich manchmal, was er wohl gesagt hätte, wenn Iwanows kranke Tochter wirklich gestorben wäre.

Hela und Mania bogen in die Nowolipkistraße ein, wo sie in einem Eckhaus an der Karmeliterstraße wohnten, und nach wenigen Schritten sahen sie ihre Schwester Bronia und ihren Bruder Josef aus dem Fenster lehnen. »Sie warten schon auf uns!«, rief Hela, und die Schwestern rannten los und um die Wette.

Kurz bevor sie das Haus erreichten, kam ihnen Tante Lucia entgegen und hielt sie an. »Da seid ihr ja endlich!« Sie fuhr ihnen durchs Haar, beugte sich herab und küsste erst Mania und dann Hela auf die Stirn. »Geht nur schnell nach Hause, das Essen ist fertig.«

»Und du isst nicht mit uns?«, fragte Hela.

»Jan ist krank, weißt du? Und der Onkel will’s nicht leiden, dass ich heute Mittag schon wieder nicht zu Hause bin.« Die Tante verabschiedete sich und hastete weiter.

Tante Lucia, von der ganzen Familie geliebt und verehrt, hatte selbst vier Kinder, und ihr Mann benahm sich mitunter so wunderlich und herrisch, dass der Vater ihn einen Despoten nannte. Wenn Mania alles richtig verstanden hatte, war ein Despot eine Art Iwanow, ein Mensch also, der glaubte, alles müsse so geschehen, wie er es sich in den Kopf gesetzt hatte.

Als sie die Vortreppe des Hauses hinaufstiegen, sprangen ihnen die großen Geschwister schon im Treppenhaus entgegen. »Sie kommen bald!« Josef, anderthalb Jahre älter als Bronia, winkte mit einem Stück Papier. »Telegramm aus Berlin – sie kommen mit der Sechs-Uhr-Bahn!«

»In fünf Stunden schon?!«, rief Mania. »Wie schön! Wie schön!« An Bronia und Josef vorbei sauste sie die Treppe hinauf. »Mama und Sofia kommen! Ich bin so froh, so froh!«

»Hat sich die gute Nachricht also bereits herumgesprochen!« Eine große blonde Frau rauschte aus der Küche, Tante Maria. Mit ihr wallte der Duft nach Sauerkraut und Speck in die Diele. »Schuhe auf die Zeitung, Mäntel an den Haken, Hände waschen und ab in die Stube! Das Essen steht schon auf dem Tisch.« Tante Maria nahm den Mädchen die Schulranzen ab, dirigierte sie in die Küche und dort an den Spülstein.

In der Küche duftete es so intensiv nach Speck, Schweinefleisch und Kraut, dass Manias Bauch zu knurren begann und ihr das Wasser im Mund zusammenlief. Dankbar lachte sie zu der großen blonden Frau hinauf, während sie sich die Hände wusch. »Es riecht so lecker, was du gekocht hast, Tante Maria. Danke!«

»Das war doch nicht ich!« Ein beinahe empörter Ausdruck trat in die schönen Züge der Tante. »Tante Lucia hat zur Feier des Tages Bigos gekocht.«

Bigos, ein polnisches Nationalgericht, war ein Eintopf aus Sauerkraut, Weißkohl, Speck, Schweinefleisch und Würsten. Alle liebten es, und die ganze Wohnung roch danach. »Egal, wer’s gekocht hat«, sagte Mania. »Mama und Sofia werden sich freuen.«

»Das will ich hoffen.« Die Tante reichte ihr ein Handtuch. Sie trug weite cognacfarbene Hosen und eine schwarze Bluse mit aufgebauschten Ärmeln und weißen Perlenknöpfen, die zu ihren Ohrperlen passten. Ihr blondes Haar war kurz geschnitten, was Mania selbst in Warschau selten bei Frauen sah – und die Tante kam vom Land.

Aus Skalbmierz, um es ganz genau zu sagen. Dort, beim Bruder des Vaters in dem kleinen Dorf am Fuß der Karpaten, in dem Manias Familie schon so manchen Sommer verbracht hatte, arbeitete Tante Marias Mann, Onkel Zdzislaw, als Anwalt. Als vor einer Woche feststand, wann die Mutter und die große Schwester zurückkehren würden, hatte der Vater ein Telegramm nach Skalbmierz geschickt, und vor drei Tagen war Tante Maria Rogowska nach Warschau gekommen. Sie wohnte in einer Pension, kam aber tagsüber in die Nowolipkistraße und tat ihr Bestes, Wohnung, Hof, Garten, Mann und Kinder für die Rückkehr der Mutter zu schmücken.

Josef sprach ein Tischgebet, Eintopf wurde ausgeschöpft, Löffel klirrten, Stimmen erhoben sich. Wie immer ging es laut zu, denn wie immer aßen Pensionatszöglinge mit an der großen Tafel, heute waren es sieben. Mania fand das normal, kannte ja nichts anderes. Die großen Geschwister jedoch, Bronia und Josef, erinnerten sich noch an Zeiten mit wirklichem Familienleben, an Zeiten also, in denen noch keine Schüler bei den Skłodowskis lebten, weil der Vater als Gymnasiallehrer so viel Geld verdiente, dass er es nicht nötig hatte, ein Pensionat zu eröffnen und Zöglinge aufzunehmen.

Er saß links neben Mania an der schmalen Fensterseite der Tafel und sprach nicht viel, was ganz gegen seine Gewohnheit war. Nur hin und wieder beantwortete er in gedämpftem Tonfall Fragen seiner Schüler zu physikalischen Phänomenen – zu Strom, Stromspannung und Stromstärke. Nach jeder Frage hörte Mania aufmerksam hin und versuchte zu verstehen, worum es ging. Über elektrischen Strom hatte sie in der Schule noch nicht viel gehört.

Der Vater hatte sich den Bart frisch gestutzt und trug seinen besten Anzug. Sie spürte seine Unruhe und seine mühsam unterdrückte Hochstimmung. Noch vier Stunden, dann würden die Mutter und Sofia zurück nach Hause kommen – was für ein Glück!

Dem Vater gegenüber, an der anderen Schmalseite der Tafel, lachte Tante Maria Rogowska ihr helles Lachen, redete laut und hörte mit forschendem Blick den Kindern zu. Von Josef, Mania und den Schwestern ließ sie sich den heutigen Unterricht schildern, einen Zögling, der rülpste, wies sie streng zurecht, und einem anderen erklärte sie den Unterschied zwischen einem Pfund und einem Dollar. Mit dem einen bezahle man im britischen Empire seine Rechnungen, erfuhr Mania bei der Gelegenheit, mit dem anderen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wie viele amerikanische Dollars man für ein englisches Pfund bekam, das wusste die Tante auch.

Ob es denn stimme, dass man in Amerika mit der Eisenbahn inzwischen von der Küste des Atlantischen Ozeans bis zur Küste des Pazifischen Ozeans fahren könne, wollte Josef wissen. »O ja«, nickte Tante Maria, »und weißt du, wie lange man von einem Meer zum anderen fährt?« Drei Wochen, schätzte Josef. »Sieben bis zehn Tage braucht man für die fast fünftausend Kilometer zwischen Washington und San Francisco«, wusste die Tante, »bei Indianerüberfällen natürlich länger.« Und dann erzählte sie von amerikanischen Indianerstämmen, amerikanischen Städten, amerikanischen Präsidenten und amerikanischen Erfindern.

Mania hing die ganze Zeit an ihren Lippen. Sie und ihre große Schwester Sofia verehrten die Tante. Denselben Vornamen zu tragen wie diese, machte Mania stolz, und sie stellte sich gerne vor, dass sie später, wenn sie erst einmal groß war, ebenfalls rauchen und kurze Haare tragen würde wie die Tante; auch Hosen würde sie dann anziehen und wie Tante Maria eine Schule leiten. Oder vielleicht sogar eine Fabrik?

»Dazu musst du aber einen vermögenden und angesehenen Mann heiraten«, hatte Bronia neulich behauptet, als Mania laut über ihre Träume nachdachte. Ob das stimmte? Irgendwann würde sie sich trauen, die Tante danach zu fragen. Tatsächlich war ihr Mann, Onkel Zdzislaw, bis zum Januaraufstand Professor an der Warschauer Universität gewesen, und tatsächlich verdiente er auch jetzt, nach seiner Rückkehr aus Frankreich, als Anwalt noch ziemlich viel Geld. Allerdings gab er auch gern viel Geld aus, wie der Vater manchmal erzählte, zu viel Geld und viel zu gern.

Nach dem Essen steckte die Tante eine Zigarette in ihre silberne Spitze und zündete sie an. Rauchwolken stiegen über ihr auf, und Tabakduft verbreitete sich in der Küche. Der Vater warf ihr einen missbilligenden Blick zu, stand auf und trieb seine Zöglinge hinter ihre Bücher und Schulhefte.

Auch die Mädchen und Josef suchten sich einen Platz, an dem sie einigermaßen ungestört ihre Hausaufgaben machen konnten. Das war gar nicht so einfach, denn in jedem Zimmer saßen mindestens zwei Zöglinge des Vaters. Zum Glück wohnten sie nicht mehr in der engen Wohnung, in die sie hatten umziehen müssen, nachdem der Vater mit der Lehrerstelle auch die Dienstwohnung verloren hatte. Dort hatte Mania sich kaum waschen, kämmen oder anziehen können, ohne von einem Zögling beobachtet zu werden.

Hier in der Nowolipkistraße gab es nun entschieden mehr Platz, doch den bis zu zehn Schülern des Vaters aus dem Weg zu gehen, war noch immer kaum möglich. Es sei denn, man zog sich wie Bronia zum Tagebuchschreiben in den Hühnerstall zurück oder verkroch sich wie Josef zum Lesen auf den Speicher oder auf eine der Toiletten im Hof.

Mania und Bronia schleppten ihre Schulranzen ins große Arbeitszimmer des Vaters, wo ein Zögling am Sekretär und ein zweiter mit Josef am Schreibtisch hockte. Die große Schwester breitete ihre Schulsachen am runden Tisch mit dem Globus aus und zündete die Öllampe dort an.

Mania stellte sich neben Josef an den Schreibtisch und kramte aus dem Schultornister, was sie brauchte. Wie den Vater und die Geschwister hatte auch sie eine Art Hochstimmung ergriffen, und sie spürte, wie ihr Herz schneller klopfte, wenn sie an Sofia und die Mutter dachte. Dennoch gelang es ihr rasch, ihre Gedanken auf die Hausaufgaben zu lenken: Im Stehen schlug sie Heft und Mathematikbuch auf, im Stehen beugte sie sich über die Bruchrechnungen, die zu lösen Tupcia ihnen als Übung aufgegeben hatte, und begann zu rechnen.

Unterdessen ging der Vater von Zimmer zu Zimmer, von Zögling zu Zögling, von Kind zu Kind, verbesserte hier einen Fehler und half dort über eine Hürde hinweg. Auch hinter Mania blieb er einmal kurz stehen und schaute auf ihr Heft hinunter, dessen Seite sich mit gelösten Aufgaben füllte. Sie nahm kaum Notiz von ihm.

Der Pensionatsschüler ihr gegenüber am Schreibtisch murmelte halblaut Zahlen und Formeln vor sich hin, während er schrieb oder zu schreiben versuchte. Er hieß Witold und war ein hübscher Junge mit tiefschwarzen Locken und dunkelbraunen Augen. Mania mochte ihn, doch bei den anderen war er nicht besonders beliebt, weil er beim Lernen laut vor sich hinzusprechen pflegte. Josef zischte ihn an, woraufhin Witold seine Zahlen und Formeln nicht mehr murmelte, sondern nur noch flüsterte. Doch schon nach kurzer Zeit wurde er wieder lauter.

Mania hörte es kaum, nahm auch Josefs erneute Zurechtweisung nicht wahr, denn ihre Gedanken richteten sich ganz und gar auf Buch und Heft, auf Zähler und Nenner. Sie brauchte keinen abgelegenen Ort, um sich zu verkriechen – mitten unter murmelnden, schimpfenden oder lachenden Menschen konnte sie allein sein, ganz bei sich. Wenn sie in ein Buch, eine Zeichnung oder eine Rechenaufgabe versank, vergaß sie die Welt um sich herum, gleichgültig, wie laut und turbulent es darin gerade zugehen mochte; dann war sie nur noch körperlich anwesend.

Früher, als Mania noch kleiner gewesen war, hatte diese Fähigkeit, sich ganz und gar auf eine Sache zu konzentrieren und alles andere zu vergessen, ihrer Mutter Angst gemacht. Ist mein Kind denn normal?, hatte sie sich oftmals laut gefragt und irgendwann dem Hausarzt der Skłodowskis von Manias tranceartiger Versunkenheit erzählt. Obwohl sie damals kaum vier Jahre alt gewesen war, erinnerte Mania sich genau an diesen Tag. Der Arzt hatte sie untersucht, als wäre sie krank, hatte lange und freundlich mit ihr geredet und sie dann aus dem Behandlungszimmer geschickt.

Was er darin mit der Mutter besprochen hatte, wusste Mania nicht. Doch seit jenem Tag betrachtete ihre Mutter sie nicht mehr voller Sorge, wenn sie über Büchern oder Schulaufgaben versank und nichts um sich herum mehr wahrnahm. Es war jetzt eher ein staunender Blick, mit dem die Mutter sie manchmal beobachtete. Wenn sie denn da und nicht in Kur war.