Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Georges Simenon

- Sprache: Deutsch

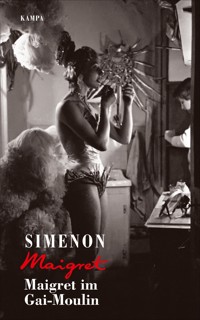

Dafosse und Chabot, zwei mittellose junge Männer, planen einen großen Coup: Doch als sie in das Lütticher Nachtlokal Gai-Moulin einbrechen, finden sie statt einer vollen Kasse eine Leiche. Tags darauf liegt der Tote, ein Grieche, im Zoologischen Garten, verstaut in einem Weidenkoffer. Die beiden jungen Männer gelten schnell als Hauptverdächtige - ebenso ein Mann aus Paris, der am Vorabend auch vor Ort gewesen sein soll und sich widerstandslos festnehmen lässt. Es ist Kommissar Maigret, der den Griechen beschattet hat und ihm von Paris nach Lüttich gefolgt ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 166

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der 10. Fall

Georges Simenon

Maigret im Gai-Moulin

Roman

Aus dem Französischen von Hansjürgen Wille, Barbara Klau und Mirjam Madlung

Kampa

1Adèle und ihre Freunde

»Wer ist das?«

»Ich weiß nicht. Er kommt zum ersten Mal«, sagte Adèle und stieß den Rauch ihrer Zigarette aus.

Träge stellte sie die Beine nebeneinander, zupfte ihre Haare an den Schläfen zurecht und prüfte im Spiegel, der die Wand bedeckte, ob ihr Make-up in Ordnung war.

Sie saß auf einer mit granatrotem Samt bezogenen Bank. Vor ihr auf dem Tisch standen drei Gläser Porto. Ein junger Mann saß links neben ihr, ein junger Mann rechts.

»Darf ich, meine Lieben?«

Sie lächelte die beiden nett und vertraulich an, stand auf und ging, sich in den Hüften wiegend, durch den Raum zu dem Tisch, an dem der neue Gast saß.

Auf ein Zeichen des Wirts begannen die vier Musiker zu ihren Instrumenten zu singen. Nur ein Paar tanzte zur Musik: ein zum Haus gehörendes Mädchen und der Eintänzer.

Und wie fast jeden Abend wirkte der übergroße Raum leer. Die Spiegel an den Wänden verstärkten den Eindruck der Tiefe, nur durch rote Samtbänke und fahle Marmortische unterbrochen.

Die beiden jungen Leute, zwischen denen Adèle nicht mehr saß, rückten näher zueinander.

»Sie ist so charmant«, seufzte Jean Chabot, der Jüngere, und blickte zwischen halb geschlossenen Lidern im Raum umher.

»Und dieses Temperament!«, bekräftigte sein Freund, Delfosse. Er stützte sich auf einen Stock mit goldenem Knauf.

Chabot mochte etwas über sechzehn sein. Delfosse, mager, mit ungesundem Aussehen und unregelmäßigen Zügen, war höchstens achtzehn. Aber beide hätten entrüstet protestiert, hätte man behauptet, dass sie der Freuden des Lebens noch nicht überdrüssig waren.

»He, Victor!« Chabot rief dem vorübereilenden Kellner kumpelhaft zu. »Kennst du den Typ, der eben gekommen ist?«

»Nein. Aber er hat Champagner bestellt.«

Und mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu:

»Adèle kümmert sich schon um ihn.«

Er entfernte sich mit seinem Tablett. Die Musik verstummte kurz, dann wurde ein Boston angestimmt. Am Tisch des ernst zu nehmenden Gastes öffnete der Wirt persönlich eine Flasche Champagner und legte ihr eine Serviette um den Hals.

»Glaubst du, heute wird spät geschlossen?«, fragte Chabot leise.

»Um zwei, halb drei … wie immer!«

»Wollen wir noch etwas trinken?«

Sie waren nervös. Der Jüngere vor allem, der einen Gast nach dem anderen anstarrte.

»Wie viel mag drin sein?«

Aber Delfosse zuckte mit den Schultern und erwiderte ungeduldig:

»Sei doch still.«

Sie konnten Adèle sehen. Sie saß, fast gegenüber, am Tisch des unbekannten Gastes, der Champagner bestellt hatte. Ein Mann in den Vierzigern mit schwarzem Haar und heller Haut, ein Rumäne, Türke oder dergleichen. Er trug ein rosafarbenes Seidenhemd, und seine Krawatte zierte ein großer Brillant.

Von der Tänzerin, die lachend auf ihn einsprach und sich zu seiner Schulter hinüberbeugte, nahm er kaum Notiz. Als Adèle ihn um eine Zigarette bat, reichte er ihr ein goldenes Etui und blickte weiter vor sich hin.

Delfosse und Chabot sprachen nicht mehr. Vorgeblich mit Verachtung musterten sie den Fremden. Dabei waren sie tief beeindruckt. Ihnen entging kein Detail. Sie bemerkten den Krawattenknoten, den Schnitt seines Anzugs und jede Geste des Champagnertrinkers sehr genau.

Chabot trug einen Konfektionsanzug und Schuhe, die schon zweimal neu besohlt worden waren. Der Anzug seines Freundes war aus besserem Stoff, saß aber schlecht. Delfosse hatte schmale Schultern und eine eingesunkene Brust, die unentschiedene Gestalt eines zu schnell Herangewachsenen.

»Noch einer!«

Der Samtvorhang vor der Eingangstür wurde zur Seite geschoben. Ein Mann reichte dem Türsteher seinen Hut, blieb einen Augenblick stehen und ließ den Blick durch den Raum schweifen. Er war groß, schwer und dick, mit einem sanften Gesicht. Er achtete nicht auf den Kellner, der ihm einen Tisch zuweisen wollte, sondern suchte sich selbst einen Platz.

»Ein Bier.«

»Wir haben nur englisches Bier. Stout, Pale-Ale oder Scotch-Ale?«

Der Mann zuckte mit den Schultern. Es war ihm wohl völlig egal.

Es herrschte nicht mehr Betrieb als zuvor, nicht mehr als an jedem Abend. Ein Paar auf der Tanzfläche. Die Jazzmusik wie ein Geräusch im Hintergrund. An der Bar ein geschniegelter Gast, der Würfelpoker mit dem Wirt spielte.

Und der Fremde interessierte sich noch immer nicht für Adèle.

Die Atmosphäre eines Nachtlokals in einer Kleinstadt. Plötzlich traten drei Männer, ziemlich beschwipst, zwischen dem Vorhang hervor. Der Wirt eilte sofort auf sie zu, die Musiker gaben ihr Äußerstes, doch die Männer kehrten um und entfernten sich mit lautem Gelächter.

Je mehr Zeit verstrich, desto ernster wurden Chabot und Delfosse. Die Müdigkeit grub sich in ihre Züge, färbte ihre Haut grau wie Blei und ließ die Ringe unter ihren Augen noch dunkler erscheinen.

»Sag mal, glaubst du, wir …«, fragte Chabot so leise, dass sein Freund es mehr erriet als hörte.

Keine Antwort. Fingertrommeln auf der Marmorplatte des Tisches.

Adèle, an die Schulter des Fremden gelehnt, blinzelte ihren beiden Freunden manchmal zu, ohne dabei ihre schmeichlerische, heitere Miene aufzugeben.

»Victor!«

»Sie wollen schon gehen? Ein Rendezvous?«

So schmeichlerisch sich Adèle verhielt, so geheimnisvoll und aufgeregt benahm er sich.

»Wir zahlen morgen alles zusammen, Victor. Wir haben heute kein Kleingeld.«

»Sehr wohl, Messieurs. Gute Nacht, Messieurs. Gehen Sie dort hinaus?«

Die beiden jungen Männer waren nicht betrunken, und doch gingen sie wie in einem Nebel, ohne etwas zu sehen.

Das Gai-Moulin hat zwei Türen. Der Haupteingang führt auf die Rue du Pot-d’Or. Durch ihn kommen und gehen die Gäste. Aber nach zwei Uhr morgens, nach der polizeilichen Sperrstunde, wenn das Etablissement längst geschlossen sein müsste, geht man durch eine kleine Hintertür und gelangt in eine schlecht beleuchtete, menschenleere Gasse.

Chabot und Delfosse durchquerten den Raum, kamen an dem Tisch des Fremden vorüber, riefen dem Wirt Gute Nacht zu und stießen die Tür zu den Toiletten auf. Dort blieben sie einige Sekunden stehen, ohne einander anzublicken.

»Ich habe Angst«, stammelte Chabot.

Er sah sich in einem ovalen Spiegel. Gedämpft hörten sie die Jazzklänge.

»Schnell!«, sagte Delfosse und öffnete eine Tür. Dahinter verbarg sich eine schwarze Treppe.

Sie führte in den Keller. Die Stufen waren aus Stein. Ein ekelhafter Geruch von Bier und Wein stieg herauf.

»Und wenn jemand kommt?«

Chabot wäre fast gestolpert, weil die Tür hinter ihnen zufiel und es stockdunkel wurde. Er tastete sich mit den Händen an der von einer Salpeterkruste überzogenen Wand entlang. Jemand berührte ihn, und er zuckte zusammen, aber es war nur sein Freund.

»Rühr dich nicht«, befahl Delfosse.

Die Musik war kaum noch zu hören, nur zu erahnen.

Vor allem die Vibration der Paukenschläge war zu spüren. Ein lückenhafter Rhythmus hing in der Luft, der den Raum mit den granatroten Bänken, die klirrenden Gläser, die tanzende Frau in Rosa und ihren Partner im Smoking heraufbeschwor.

Es war kalt. Chabot spürte, wie die Feuchtigkeit in ihn eindrang, und er musste sich beherrschen, nicht zu niesen. Er strich sich mit der Hand über den eisigen Nacken. Er hörte Delfosse atmen. Und jeder seiner Atemzüge roch nach Tabak.

Jemand kam herunter und ging zu den Toiletten. Der Hahn wurde aufgedreht. Ein Geldstück fiel auf die Untertasse.

Das Ticken der Uhr in Delfosse’ Tasche.

»Glaubst du, wir kriegen sie auf?«

Der andere kniff ihn in den Arm, damit er schwieg. Seine Finger waren eiskalt.

Oben begann der Wirt besorgt nach der Zeit zu sehen. Wenn viel Betrieb war, störte es ihn nicht, die Sperrstunde zu überschreiten und sich Ärger mit der Polizei einzuhandeln. Aber wenn das Lokal fast leer war, hielt er sich plötzlich ängstlich an die Regeln.

»Messieurs, wir schließen jetzt! Es ist zwei Uhr!«

Die jungen Leute unten hörten nichts, aber sie konnten jede Minute erraten, was oben vorging. Victor kassierte und ging dann an die Bar, um mit dem Wirt abzurechnen, während die Musiker ihre Instrumente einpackten und eine grüne Hülle über die Pauke zogen.

Der andere Kellner, Joseph, trug die Aschenbecher weg und stapelte die Stühle auf die Tische.

»Schluss, Messieurs! Los, Adèle, Beeilung!«

Der Wirt war ein untersetzter Italiener. Er hatte schon in Cannes, Nizza, Biarritz und Paris als Kellner in Bars und Hotels gearbeitet.

Schritte in den Toiletten. Er kommt, um den Riegel der kleinen Tür zur Gasse vorzuschieben. Dreht den Schlüssel einmal um, lässt ihn aber im Schloss stecken.

Schließt er gleich, ganz mechanisch, auch den Keller ab? Oder wirft einen Blick hinein? Er hält einen Augenblick inne. Bestimmt zieht er vor dem Spiegel seinen Scheitel nach. Er hustet. Die Tür zum Saal quietscht.

In fünf Minuten wird alles vorbei sein. Der Italiener, der als Letzter gegangen ist, hat dann vorn den Rollladen heruntergelassen und schließt die Tür von außen zu.

Aber er nimmt nie die gesamte Einnahme mit. Nur die Tausendfrancnoten steckt er in seine Brieftasche. Das Übrige bleibt in der Schublade der Theke, in einer Schublade, deren Schloss so schwach ist, dass sie sich mit einem guten Taschenmesser öffnen lässt. Kinderleicht.

Alle Lampen sind erloschen.

»Komm!«, murmelt Delfosse.

»Nein … Warte noch.«

Obwohl sie jetzt allein im ganzen Haus sind, sprechen sie weiter leise. Sie können sich nicht sehen, aber sie spüren beide, dass sie leichenblass und ihre Lippen trocken sind.

»Und wenn doch jemand geblieben ist?«

»Hatte ich etwa Angst, als es um den Tresor meines Vaters ging?«

Delfosse ist bissig, fast drohend.

»Vielleicht ist gar kein Geld in der Schublade.«

Es ist wie ein Schwindelgefühl. Chabot fühlt sich elender, als wenn er zu viel getrunken hat. Jetzt, in diesem Keller, hat er nicht mehr den Mut, ihn zu verlassen. Er würde sich am liebsten auf die Stufen werfen und in Schluchzen ausbrechen.

»Los!«

»Warte noch. Er könnte umkehren.«

Fünf Minuten verstreichen. Dann weitere fünf Minuten, weil Chabot mit allen Mitteln versucht, Zeit zu gewinnen. Sein Schnürsenkel ist aufgegangen. Ohne etwas zu sehen, bindet er ihn wieder zu. Er fürchtet, zu stolpern und Lärm zu verursachen.

»Ich hätte dich für weniger feige gehalten. Los jetzt. Geh vor.«

Denn Delfosse will nicht als Erster hinausgehen. Er schiebt seinen Freund mit zitternden Händen vor sich her. Die Tür zum Keller steht offen. In den Toiletten tropft ein Hahn. Es riecht nach Seife und Desinfektionsmittel.

Chabot weiß, dass die andere Tür, die in den Saal führt, quietschen wird. Er ist auf dieses Quietschen gefasst, und trotzdem läuft es ihm dann kalt den Rücken hinunter.

Im Dunkeln wirkt der Raum riesig wie ein Dom. Man spürt eine gewaltige Leere. Die Heizkörper strahlen noch Wärme ab.

»Licht!«, flüstert Chabot.

Delfosse zündet ein Streichholz an. Sie bleiben eine Sekunde lang stehen, um Atem zu holen und sich den Weg einzuprägen, den sie zurücklegen müssen. Und plötzlich lässt Delfosse das Streichholz fallen. Er stößt einen grellen Schrei aus und stürzt in Richtung der Toiletten. Im Dunkeln findet er die Tür nicht. Er kehrt um und prallt auf Chabot.

»Schnell! Wir hauen ab!«

Seine Stimme ist heiser.

Auch Chabot hat etwas bemerkt, aber nicht deutlich gesehen.

Wie ein Körper, ausgestreckt, neben der Bar … Pechschwarze Haare …

Sie rühren sich nicht. Die Streichholzschachtel liegt auf dem Boden, aber man sieht sie nicht.

»Deine Streichhölzer!«

»Ich habe keine mehr.«

Einer der beiden stößt gegen einen Stuhl. Der andere fragt:

»Warst du das?«

»Hier entlang. Ich halte die Tür auf.«

Der Hahn tropft noch immer. Schon das wirkt beruhigend. Ein Schritt auf dem Weg in die Freiheit.

»Sollen wir Licht machen?«

»Bist du verrückt?«

Die Hände tasten nach dem Riegel.

»Verflucht, geht der schwer!«

Schritte auf der Straße. Sie erstarren. Sie warten. Satzfetzen dringen zu ihnen:

»… und ich sage, wenn England nicht …«

Die Stimmen entfernen sich. Vielleicht Polizisten, die sich über Politik unterhalten.

»Machst du auf?«

Aber Delfosse ist nicht mehr in der Lage. Er hat sich an die Tür gelehnt und umklammert keuchend seine Brust.

»Sein Mund stand offen«, stammelt er.

Der Schlüssel dreht sich im Schloss. Luft. Der Schein einer Straßenlaterne fällt auf das Pflaster der Gasse. Beide wollen sie rennen. Sie vergessen sogar, die Tür hinter sich zu schließen.

Aber dort an der Ecke liegt die Rue du Pont-d’Avroy. Sie ist noch immer recht belebt. Die beiden sehen sich nicht an. Chabot fühlt sich wie ausgehöhlt, als bewegte er sich in einer Welt aus Watte. Selbst die Geräusche kommen von sehr fern.

»Glaubst du, er ist tot? Ist es der Türke?«

»Ja, der ist es. Ich habe ihn erkannt. Sein Mund stand offen. Und ein Auge …«

»Was meinst du?«

»Ein Auge war offen und das andere zu.«

Und wütend:

»Ich habe Durst.«

Sie sind jetzt in der Rue du Pont-d’Avroy. Alle Cafés sind geschlossen. Nur ein Lokal hat noch offen. Man bekommt dort Bier, Muscheln, eingelegte Heringe und Pommes frites.

»Gehen wir hinein?«

Der Koch, ganz in Weiß, stochert im Herd. Eine Frau sitzt in einer Ecke und isst. Sie lächelt die beiden Freunde einladend an.

»Bier und Pommes frites und Muscheln.«

Nach der einen Portion bestellen sie eine weitere. Sie haben Hunger. Einen Bärenhunger. Und sind schon beim vierten Bier.

Sie sehen sich immer noch nicht an. Sie essen wie wild. Draußen ist es dunkel. Nur wenige Passanten hasten vorbei.

»Wie viel macht das, Garçon?«

Neue Angst. Haben sie genug Geld, um ihr Essen zu bezahlen?

»Sieben und zwei fünfzig und drei und sechzig und … achtzehn fünfundsiebzig.«

Es bleibt genau ein Franc fürs Trinkgeld übrig.

Die Straßen. Geschlossene Fensterläden der Geschäfte. Gaslaternen und in der Ferne Schritte einer Polizeistreife. Die beiden jungen Leute überqueren die Maas.

Delfosse schweigt und starrt vor sich hin. Er ist so abwesend, dass er seinen Freund, der mit ihm spricht, gar nicht hört.

Und um nicht allein zurückzubleiben, um das beruhigende Nebeneinander zu verlängern, fleht Chabot vor der Tür eines eleganten Hauses in der schönsten Straße des Viertels:

»Komm doch noch ein Stück mit mir.«

»Nein … Ich bin krank.«

Das ist das richtige Wort. Krank. Sie sind beide krank. Chabot hat die Leiche nur flüchtig gesehen, aber er wird das Bild nicht los.

»War es wirklich der Türke?«

Sie nennen ihn den Türken, ohne zu wissen, ob er einer ist. Delfosse antwortet nicht. Er hat seinen Schlüssel geräuschlos in das Schloss gesteckt. Im Halbdunkel ist ein breiter Flur zu sehen, mit einem Schirmständer aus Messing.

»Bis morgen.«

»Im Pélican?«

Aber schon schließt sich die Tür. Ihm ist schwindelig. Zu Hause sein. Im Bett liegen! Ist dann nicht die ganze Geschichte zu Ende?

Und jetzt ist Chabot ganz allein in dem verlassenen Viertel, er geht schnell, er läuft, zögert an den Straßenecken und stürzt dann wie ein Irrer weiter.

An der Place du Congrès macht er einen Bogen um die Bäume. Er geht langsamer, weil er in der Ferne einen Passanten bemerkt, aber der Mann geht in eine andere Richtung.

Rue de la Loi. Zweistöckige Häuser. Eine Türschwelle.

Jean Chabot sucht seinen Schlüssel, öffnet, dreht den Lichtschalter und geht durch die Glastür in die Küche, in der das Feuer noch nicht ganz erloschen ist.

Er muss noch einmal umkehren, denn er hat vergessen, die Haustür abzuschließen. Es ist warm. Auf dem weißen Wachstischtuch liegt ein Zettel, auf dem mit Bleistift geschrieben steht:

Im Buffet findest du ein Kotelett und im Schrank ein Stück Kuchen. Gute Nacht. Vater

Jean betrachtet das alles mit stumpfem Sinn. Er öffnet das Buffet. Beim Anblick des Koteletts wird ihm übel. Auf der Anrichte steht eine kleine Topfpflanze, die aussieht wie Sternkraut.

Das bedeutet, dass Tante Maria hier war. Sie bringt immer irgendeine Pflanze mit. Es wimmelt in ihrem Haus am Quai Saint-Léonard von Pflanzen. Und sie gibt immer Ratschläge zur Pflege der Pflanze.

Jean hat das Licht ausgemacht und steigt die Treppe hinauf, nachdem er seine Schuhe ausgezogen hat. Im ersten Stock kommt er an den Zimmern der Untermieter vorüber.

Im zweiten liegen die Mansarden. Kühle Luft dringt durch das Dach.

Als er den Treppenabsatz erreicht, knarrt ein Bett. Jemand ist aufgewacht, sein Vater oder seine Mutter. Er öffnet seine Zimmertür.

Aber von Weitem hört er gedämpft eine Stimme:

»Bist du’s, Jean?«

Gut! Er muss seinen Eltern Gute Nacht sagen. Er betritt ihr Zimmer. Es ist stickig. Sie schlafen schon seit Stunden.

»Es ist spät, oder?«

»Noch nicht besonders spät.«

»Du solltest …«

Nein! Sein Vater hat nicht den Mut, mit ihm zu schimpfen. Oder er ahnt, dass es zu nichts führen würde.

»Gute Nacht, mein Junge.«

Jean beugt sich über ihn und küsst seine feuchte Stirn.

»Du bist ja eiskalt!«

»Es ist kalt draußen.«

»Hast du das Kotelett gefunden? Der Kuchen kommt von Tante Maria.«

»Ich hatte schon mit meinen Freunden gegessen.«

Seine Mutter dreht sich im Schlaf um, zerdrückt dabei ihren Haarknoten.

»Gute Nacht.«

Er kann nicht mehr. In seinem Zimmer macht er kein Licht. Er wirft die Jacke irgendwohin, legt sich aufs Bett und vergräbt den Kopf im Kissen.

Er weint nicht. Er könnte es nicht. Er ringt nach Luft, und alle seine Glieder zittern. Den ganzen Körper durchschauert es, als brütete er eine ernste Krankheit aus.

Wenn doch das Bett nicht so knarren würde! Er unterdrückt ein aufsteigendes Schluchzen. Er ahnt, dass sein schlafloser Vater im Nebenzimmer mit gespitzten Ohren daliegt.

Ein Bild wird in seinem Kopf immer größer, ein Wort dröhnt, bläht sich auf, nimmt so gewaltige Ausmaße an, dass alles zu platzen droht: der Türke!

Das tobt in ihm, wiegt schwer, erdrückt ihn fast, bis durch das schräge Fenster Sonnenlicht hereinfällt. Am Fußende des Bettes steht sein Vater und murmelt nur, aus Angst, zu streng zu sein:

»Das solltest du nicht tun, mein Junge! Du warst wieder betrunken, nicht wahr? Du hast dich nicht einmal ausgezogen.«

Und der Geruch von Kaffee, von Eiern mit Speck steigt aus dem Erdgeschoss herauf. Lastwagen fahren auf der Straße vorüber. Türen schlagen. Ein Hahn kräht.

2Die Portokasse

Jean Chabot stieß den Teller von sich und starrte auf den kleinen Hof, den man durch die Tüllgardinen sah. Die weiße Mauer strahlte in der Sonne.

Sein Vater beobachtete ihn verstohlen, während er aß, und versuchte, etwas wie ein Gespräch anzuknüpfen.

»Weißt du, ob das große Haus in der Rue Féronstrée wirklich verkauft werden soll? Im Büro hat mich gestern jemand danach gefragt. Vielleicht könntest du dich einmal erkundigen …«

Aber Madame Chabot, die ihren Sohn ebenfalls heimlich beobachtete, während sie das Gemüse für die Suppe putzte, unterbrach ihn und sagte:

»Du isst ja gar nichts.«

»Ich habe keinen Hunger, mère.«

»Weil du dich gestern wieder betrunken hast, wette ich! Gib’s zu!«

»Nein.«

»Denkst du, man sieht es dir nicht an? Deine Augen sind ganz rot! Dein Gesicht ist aschfahl. Dabei tu ich alles, um dich aufzupäppeln. Los, iss wenigstens die Eier!«

Für kein Vermögen der Welt wäre es ihm möglich gewesen. Seine Kehle war wie zugeschnürt. Die stille Atmosphäre im Haus, der Geruch von Speck und Kaffee, die weiße Mauer, die bereits köchelnde Suppe, das alles verursachte ihm eine Art Übelkeit.

Er sehnte sich danach, hier wegzukommen. Vor allem wünschte er, sich Gewissheit zu verschaffen … Bei dem kleinsten Geräusch auf der Straße fuhr er zusammen.

»Ich muss gehen.«

»Es ist doch viel zu früh. Du warst gestern Abend mit Delfosse zusammen, nicht wahr? Der soll mir noch mal kommen und dich abholen! Ein Junge, der nichts tut, weil seine Eltern reich sind! Ein Faulenzer! Der muss nicht früh aufstehen und ins Büro gehen!«

Monsieur Chabot sagte nichts, sondern blickte kauend auf seinen Teller, um nicht Partei ergreifen zu müssen. Einer der Untermieter aus dem ersten Stock kam herunter, ein polnischer Student. Er begab sich direkt hinaus, um zur Universität zu gehen. Einen anderen hörte man sich anziehen, oben, genau über der Küche.

»Du wirst sehen, Jean, das geht nicht gut aus. Frag mal deinen Vater, ob er sich in deinem Alter schon so vergnügt hat.«

Jean Chabot hatte wirklich gerötete Augen und sah übermüdet aus. Auf seiner Stirn saß ein kleiner dunkelroter Pickel.

»Ich gehe jetzt«, sagte er nach einem Blick auf seine Uhr.

In diesem Augenblick klopfte jemand an den Briefkasten, der in die Haustür eingelassen war. So meldeten sich Freunde – Fremde benutzten die Klingel. Jean ging eilig zur Tür, um zu öffnen. Draußen stand Delfosse und fragte:

»Kommst du?«

»Ja. Ich hole nur meinen Hut.«