Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Im Kampf gegen eine tödliche Epidemie begegnen sich im Hochland Kolumbiens der deutsche Arzt Piet Lober und der einheimische Biologe Acacio Varela. Piet glaubt an den schnellen Erfolg, ist aber ganz schnell überfordert mit Todkranken, Not, Elend, Drogenkrieg und Guerillaterror. Die Erfolge fährt Acacio ein. Je schwächer Piet sich selber fühlt, umso stärker wird seine Bewunderung für die Leistungen Acacios – und schließlich für Acacio selbst. Es bleibt nicht bei Bewunderung - und Acacio geht es ebenso. Aus Rivalität wird Liebe. Eine Liebe, die alle wollen: Piet, Acacio, ihr Umfeld - die Gebildeten ebenso wie die die einfachen Bauern im Regenwalddorf. Aber niemand bekennt sich dazu. Denn alle haben ihre Gründe. Nicht die tödliche Krankheit führt zur Katastrophe, sondern die Lüge. Und die Katastrophe nimmt ihren Lauf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 382

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Brigitte Brandl

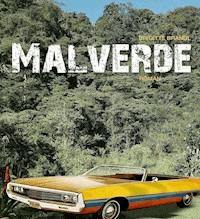

Malverde

Das Unkraut namens Lüge gedeiht überall

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

MALVERDE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Impressum neobooks

MALVERDE

1

Die Limousinen fuhren durchs Tor, die Einfahrt hoch bis zum Vorplatz, gewichtig, stattlich, bedeutsam. Sie reihten sich auf vor der Blumenrabatte mit den lila Orchideen, die die Jubilarin sich zum Fünfzigsten gewünscht hatte.

Piet stand auf dem Balkon und zählte die Wagen, als könne er die Minuten zählen, die ihm noch blieben, bis er runter musste in die Halle, wo die Eltern die Gäste begrüßten.

Dann kam der Anruf. Niemand sonst hätte um diese Zeit anrufen können! Silvia und Henning waren unten in der Halle, alle anderen auch. Als er die kolumbianische Länderkennung auf dem Display sah, fing er an zu zittern. Wie hatte er darauf gewartet, die ganzen verdammten Wochen lang!

Zuerst hörte er nur ein Rauschen, dann eine Stimme. Er kannte die Stimme, aber es war nicht die, die er hören wollte. Es war die Stimme von Hugo, dem Bürgermeister. Er atmete in den Hörer, als trüge er eine große Last.

„Hugo! Was ist denn passiert, um Himmels Willen?“ drängte Piet, und der Bürgermeister begann zu schluchzen.

„Es war ein Unfall! Du weißt doch, Pedro, dass Acacio immer gefahren ist como un loco. Die Straßen sind schlecht und der Wagen ist alt, aber das hat er doch nie hören wollen! Zweimal hat sich der Wagen überschlagen! Als man ihn gefunden hat, lag er in dem Metallgestell als ob er schliefe, ganz ruhig.“ Hugo seufzte laut. „Er hat nicht gelitten,“ stammelte er, „Pedro, er hat wenigstens nicht gelitten! Er hat sich das Genick gebrochen. Acacio ist tot.“

Piet wollte antworten, aber in seinem Kopf war nichts mehr, was er hätte sagen können. Der Schock schnürte ihm die Kehle zu, und das Zimmer verschwamm zu einem wabernden Brei aus Farben.

Er ließ das Telefon fallen und drückte seine Hand vor den Mund. Die Säure, die aus seinem Magen aufstieg, trieb ihm die Tränen in die Augen. Es gelang ihm gerade noch, das Badezimmer zu erreichen, bevor er sich übergab. Der beißende Geruch nahm ihm die Luft, und die Stimmen aus der Halle mischten sich mit Hugos Schluchzen. Alles ergoss sich wie ein Schwall über ihn, und selbst den Schmerz, als er mit dem Kopf auf den Badezimmerboden aufschlug, spürte er nicht. Hugos Geisterstimme wiederholte immer wieder: „Acacio ist tot.“

Als er wieder zu sich kam, sah er seinen Vater, der ihn entsetzt anstarrte. Er sei doch wohl nicht jetzt schon betrunken? Am Geburtstagsfest seiner Mutter?

Piet kniff die Augen zusammen. Schlag ihn ins Gesicht, schlag ihn doch einfach ins Gesicht! war sein einziger Gedanke. Doch er war nicht einmal in der Lage, seine Hand zu heben. Er drehte seinen Kopf weg, aber er konnte auch nicht heulen.

„Piet, was ist mir dir?“ hörte er seine Mutter fragen und die grimmige Antwort seines Vaters: „Unser Sohn ist betrunken! Sieh zu, dass die Gäste nichts merken.“

Piet schloss die Augen wieder, und der Abscheu drehte ihm fast noch einmal den Magen um. Er wollte schreien, so lange bis er aufwachte aus diesem Alptraum und tatsächlich besoffen irgendwo in seinem Zimmer lag. Mach, dass das nicht wahr ist, Herrgott, mach, dass ich spinne, aber lass das hier nicht wirklich sein! Würg doch nochmal, Piet Lober, spuck es doch raus, dann ist es vorbei, und alles ist wie bisher. Nichts ist passiert!

Doch es war passiert. Und er wusste es. Er lag auf dem Badezimmerboden, und wenn er die Augen öffnete, würde er wieder das Gesicht seines Vaters sehen. Statt Sorge oder wenigstens Ratlosigkeit wäre nur Verachtung darin. „Wir haben Gäste!“

Piet spürte keine Trauer mehr, nur Abscheu. Kalten, giftigen Abscheu. Er griff seinen Vater am Arm. „Ich bin nicht betrunken, Vater. Acacio ist tot. Autounfall. Hugo hat gerade angerufen.“

Er sah zu seiner Mutter. „Sag Deinen Gästen, ich bin krank.“

Dann stand er auf und ging in sein Zimmer.

Den Flug nach Kolumbien buchte er tags darauf.

2

Was für ein Blick! Der Landeanflug auf den internationalen Flughafen El Dorado ist stets spektakulär. Die Maschine durchkreuzt enorme Wolkentürme, dann wieder reißt die Wolkenwand auf, und das Panorama ist faszinierend: die Bergketten halten die die weite Hochebene wie in einer Umarmung, und über das gesamte Gelände erstreckt sich die Stadt wie ein braunroter Flickenteppich. Sie baut sich auf aus den verstreuten Siedlungen am Rande, die in die Täler hineindringen und weit über den Fuß der Berge hinauf. Im Zentrum ragen die Hochhaustürme hinaus aus dem Braunrot mit ihren hellen Fassaden und den Reihen dunkler Fenster, die aus der Ferne wie ein Streifenmuster aussehen. Die Hochhäuser ballen sich auf einem - im Vergleich zu den Ausmaßen der Stadt - kleinen Terrain, als habe man sie gewaltsam in den Flickenteppich gesetzt. Oder als hätten sie sich aus dessen Falten gebildet, als das Gebirge sich gegen die Ausdehnung der Stadt gewehrt und sie zusammen geschoben hat. Unwirtlich sind sie, fast schon hässlich; sie stören die sanfte Lage der Stadt in ihrer Hochebene und wollen trotzig mit den mächtigen Bergen um sie herum in einen Wettstreit treten.

Die Maschine schwebt in einer weiten Rechtskurve ein, bedrohlich schräg. Immer wieder scheint sie kurz davor, mit der Tragfläche die Berge zu streifen. Dann, als nähme sie Anlauf, zielt sie auf die Stadt. Nun kann man die Häuser erkennen. Der braunrote Brei löst sich auf, und man sieht das Schachbrett aus Straßen, alle angeordnet von Nord nach Süd und von Ost nach West, kleine Vorortgassen und breite Avenidas, die ins Stadtzentrum führen. Gärtchen werden sichtbar, kleine Parks und begrünte Plätze. Die Hochhäuser haben aus dieser Perspektive ihre Bedrohlichkeit verloren, und was man vorher noch für einen in der Sonne schimmernden See gehalten hatte, entpuppt sich nun als eines der riesigen, mit Kunststoffplanen überzogenen Schnittblumenfelder, die überall am Stadtrand liegen. Man sieht mittlerweile auch deutlich die Masten der Seilbahn hinauf nach Monserrate, Bogotás berühmtem Ausflugsziel. Das weiße Kloster thront dort mit seinem spitzen Turm über der Stadt wie eine päpstliche Mitra. Der Flughafen ist sichtbar, obwohl noch recht weit entfernt, und er scheint auf einem grünen Teppich zu liegen, durchzogen vom grauen Muster der beiden Pisten. Das Flugzeug legt sich erneut auf die Seite, diesmal nach links abdrehend, und steuert schließlich auf die Landebahn zu. Es liegt an den Winden, heißt es, dass eine zusätzliche Kurve geflogen werden muss, sonst wäre die Gefahr zu groß, dass die Maschine vor dem Aufsetzen von heftigen Böen erfasst würde.

Der Flughafen ist klein für eine Stadt mit über 6 Millionen Einwohnern. Auch Piet hatte sich bei seiner ersten Ankunft damals etwas Vergleichbares vorgestellt: La Guardia, Heathrow oder Charles de Gaulle, aber der Flughafen der kolumbianischen Hauptstadt wirkt wenig weltstädtisch.

Er stand wieder hier, auf diesem Flughafen, mit nicht halb so viel Gepäck wie beim letzten Mal, und sein Entschluss, hierher zu fliegen, kam ihm auf einmal wie ein törichtes Hirngespinst vor. Bei seiner Abreise aus Deutschland war er in einer seltsamen Eile gewesen, hatte sich gar nicht überlegt, was er hier wirklich wollte. Als könne er das Unfassbare noch verhindern, als läge es an seinem rechtzeitigen Eintreffen, Acacios Leben zu retten! Doch er wusste, dass er hatte herkommen müssen, und sollte es nur gewesen sein, um endgültig Abschied zu nehmen, ein paar Blumen auf Acacios Grab zu legen und Hugo, Pablo, Flor und Maria die Hand zu drücken. Er erinnerte sich, wie Henning einmal gesagt hatte, dass das Ritual des Abschieds eine gute Hilfe sei, einen Verlust zu verarbeiten, einen echten Schlussstrich zu ziehen. Sei es, in dem man ein Foto zerriss oder persönliche Dinge bewusst wegwarf, die eine Verbindung zu dem Verlorenen hatten, oder indem man eine Geste tat, wie die Blumen auf ein Grab zu legen. Es war ihm klar, dass es ein Abschied sein würde. Sie hatten ihn bereits begraben. Und wenn Hugo nicht ein so sentimentaler, alter Esel wäre, hätte Piet es vermutlich noch nicht einmal erfahren!

Drei große Maschinen waren kurz hintereinander gelandet. Die Reisenden bewegten sich in Richtung Ausgang, beladen mit ihren Koffern, Taschen und Rucksäcken. Piet ließ sich treiben mit der Menge, erschöpft von dem langen Flug und geschwächt von der Trauer und der Einsamkeit, die er spürte, seit er Deutschland verlassen hatte. Das Stimmengewirr um ihn herum machte ihn nervös. Es war noch ein langer Weg durch das Ankunftsterminal, bis sich schließlich drsaußen die Menschenmenge in ihre Wege zerstreuen würde. Ihm war übel. Ihm war schon den ganzen Flug über übel gewesen. Jedes Mal, wenn er versucht hatte, zu schlafen, sah er den Wagen sich vor ihm überschlagen. Er suchte Acacios Gestalt in dem tobenden Metallkäfig, wollte ihm ins Gesicht sehen, als gäbe dies den Beweis dafür, dass Acacio tatsächlich in dem Unglücksfahrzeug gesessen hatte und in ihm gestorben war. Aber er hatte Acacios Gesicht nie gesehen. Nicht mal seinen Körper.

Am Ausgang angekommen drängte er sich durch die Massen von Leuten, die ihre Angehörigen, Freunde, Geschäftspartner, Liebhaber und Feriengäste abholten, Studenten mit bunten Rucksäcken, Frauen mit kreischenden Kindern auf dem Arm, Männer mit angestrengtem oder gelangweiltem Blick, die Selbstgedrehte im Mundwinkel, obwohl sie längst nicht mehr brannte. Piet schob die Wartenden zur Seite; er sah sie nicht an, so als wolle er etwas verbergen, als sei sein Grund, hier zu sein, unwichtig im Vergleich zu dem der anderen. Ihn würde auch niemand abholen, man erwartete ihn nicht einmal. Er schluckte den Kloß im Hals hinunter und wischte sich übers Gesicht. „Henning,“ dachte er, „wie fein sind deine Theorien! Wie gut tun sie, wenn man sie nicht in Taten umsetzen muss!“ Einen Augenblick überlegte er, mit dem Bus weiter zu fahren. So hätte er noch viele Stunden Zeit, seinen Gedanken nach zu hängen und vielleicht doch endlich mal, mit dem Kopf gegen das Busfenster gelehnt, zu heulen.

„Es dauert nicht lange, Henning, hatte er damals gesagt. Und er hatte noch keine Woche vorher vor allen verkündet, dass er es leid sei, Keimkulturen mit Wirkstoffen zu beschießen und hochgelobt zu werden dafür, dass daraus irgendwann ein Medikament würde.

„Henning,“ hatte er gesagt, „ich bin Mediziner, aber ich habe bestenfalls im Klinikum Infusionen gelegt, aber noch nie einen kranken Menschen gesund gemacht.“

Wo war dieser Wunsch auf einmal hergekommen? Es hatte ihn doch noch nie etwas gestört an seiner Arbeit, und er war froh gewesen, als die Zeit in der Klinik vorbei war! Auch Silvia hatte sich zwar gefreut darüber, dass Piet nun erstmals auch so etwas wie Mut bewies, aber sie war nicht gerade begeistert gewesen von der Idee, dass er sich so kurz vor der Hochzeit zu diesem Himmelfahrtskommando im kolumbianischen Dschungel melden wollte. Piet hatte solche Wünsche noch nie vorher geäußert!

„Ich muss das tun, Silvia,“ hatte Piet beteuert, „ich brauche das jetzt.“

Er brauchte das.... Im Nachhinein war ihm klar, was ihn vor einem halben Jahr wirklich getrieben hatte! Warum war ihm vorher nicht bewusst geworden, dass er Silvia gar nicht heiraten wollte? Warum dieser Vorwand? Vielleicht hätte er Henning fragen sollen, der war Psychologe.

Piet schulterte seinen Rucksack und trat auf die Straße. Gegenüber des Flughafens gab es einige Autovermietungen, und er würde noch vor dem Einbruch der Dunkelheit in Casillas ankommen. Er hatte das Gelände der Autovermietung noch nicht betreten, da sah er den Wagen stehen: den Buick Convertible aus den Siebzigern, ockergelb, mit blauen und roten Streifen an den Seiten. Lober blieb stehen, und auf einmal wollte sein Herz seinen Kehlkopf aus dem Hals drücken. Er umklammerte die Trageriemen des Rucksacks und ging langsam zu dem Buick. Vorsichtig führte er seine Hand über den Kühler, ungläubig, als wolle er sich vergewissern, dass er jetzt nicht vor Trauer und Erschöpfung einer Halluzination aufsaß. Doch der Wagen stand echt und wahrhaftig vor ihm! Wie konnte das sein? Hugo hatte am Telefon gesagt, der Wagen habe sich zweimal überschlagen, und jetzt stand er hier und hatte noch nicht mal eine Schramme! Piets Beine zitterten. Er stützte sich auf das Auto und stierte in den Innenraum.

„Kann ich ihnen helfen, Señor?“ hörte er eine Stimme hinter sich. Erschrocken fuhr er herum und sah in das freundliche Gesicht eines kleinen, dicklichen Mannes mit Baskenmütze, der sich seine Hände an einem Tuch abwischte und hastig die halbgerauchte Zigarette auf dem Boden zertrat.

„Suchen Sie einen Wagen?“

Lober schluckte und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, als wollte er den Schweiß wegwischen und nicht die Tränen. „Ja, dieser hier ist sehr schön!“

„Perdoneme,.“ Der Mann verzog verstört das Gesicht. „Der Wagen ist für meinen Sohn. Er wird nächste Woche fünfundzwanzig, und ich habe lange gespart, um einen Wagen für ihn zu kaufen!“ Der Mann lächelte breit und schien gar nicht zu verstehen, warum der fein gekleidete junge Ausländer seine Freude und seinen Stolz gar nicht teilte.

„Haben sie ihn in Casillas del Bosque gekauft?“ fragte Piet, „im Hochland?“

Der Mann zuckte zusammen. „Woher wissen Sie ….“

„ Ich habe den Besitzer gekannt.“

„Jaja,“ der Mann nickte eifrig mit dem Kopf, „jaja, der Bürgermeister! Ist ihm zu groß und zu sperrig geworden, sein schönes Baby!“ Lachend klopfte er auf den Kühler. „Man wird eben doch alt, und da treibt man es nicht mehr so wild. Das können Sie aber nicht verstehen, hijo, Sie sind ja noch so jung!“

Ohne den Mann anzusehen entgegnete Piet, der Wagen habe nicht dem Bürgermeister gehört.

Der Mann riss die Augen auf. „Wem dann?“

„Jemandem, den ich gut kannte.“

Piet holte tief Luft. Dann beschwor er den Autovermieter, mit ihm zusammen rüber ins Flughafengebäude zu einer Bank zu gehen. Er würde ihm jeden Preis für den Buick zahlen, den er haben wolle, denn er brauche diesen Wagen, unbedingt. Doch der Autovermieter ließ sich nicht beirren. Er entschuldigte sich erneut und betonte, wie außerordentlich er es bedaure, aber den Wagen bekäme sein Sohn.

Lober stand da, hielt seinen Rucksack umklammert und stierte auf den Boden. Er sah, wie sein Blick immer mehr verschwamm. Dann presste er heraus: „Bitte geben Sie mir den Wagen, er ist alles was mir geblieben ist.“ Nun war es ihm egal, ob der Autovermieter ihn heulen sah oder nicht.

Verlegen kramte der Mann in seiner Hosentasche und zog ein zerdrücktes Zigarettenpäckchen hervor. Mit zitternden Fingern zog er eine Zigarette heraus, zündete sie an und nahm einen tiefen Zug, als erwarte er sich von dem Tabak die Lösung seines Problems.

„Ihr Sohn kann einen viel besseren Wagen haben,“ fuhr Piet mit zitternder Stimme fort, „dieser hier machts eh nicht mehr lange.“

„Der machts noch sehr lange, junger Freund! Er hat 5 Gringo-Präsidenten überlebt, da wird ihm so ein bisschen Straße nichts anhaben können.“ Der Mann lachte bitter.

Piet fragte leise: „Bitte - haben Sie mir auch eine Zigarette?“

Er hatte seit drei Jahren nicht mehr geraucht. Doch jetzt verspürte er ein so tiefes Verlangen danach, dass er nicht darüber nachdachte. Eine Weile standen sie nebeneinander, schweigend, rauchend, verbündet durch etwas qualmenden Tabak in einem Papierröllchen - und durch große Gefühle. Wie zwei Idioten.

Piet sah einer Maschine nach, die majestätisch über dem Flughafen einschwebte. Eine andere startete, und von der gegenüberliegenden Seite der Straße buhlten die Taxifahrer mit Geschrei um Fahrgäste. Lieferwagen hupten und drängten sich durch die Taxis. Um das Geschehen herum lag die Ebene und in der Ferne erhoben sich die Berge, grün und still, als wollten sie zeigen, wie gleichgültig ihnen das alles hier war.

Lober drehte sich zu dem Mann. Der hatte gerade die Zigarette auf den Boden geworfen, trat sie aus und warf sich in die Brust.

„Wieviel wollten Sie zahlen, Señor?“

Piet reagierte sofort und versicherte dem Mann, er würde zahlen, soviel dieser wolle. Durch ein gutes Geschäft zuhause habe er nun Geld, und er riet dem Mann, für seinen Sohn einen Volkswagen zu kaufen, der komme aus Deutschland, „wie ich selbst“. Ein Volkswagen sei etwas Besonderes, und er würde die schönste Schwiegertochter der Stadt bekommen. Gleichzeitig war Piet klar, dass er hier großen Blödsinn redete.

Der Autovermieter grinste gequält. „Vamos,“ seufzte er.

Piet hielt die Luft an, als er den Motor startete. Da war es wieder, genau dieses Geräusch! Der satte, dunkle Ton des großen Achtzylinders; was brauchte der alte Kasten für eine Unmenge an Sprit, vor allem, wenn jemand so fuhr wie Acacio!

Acacio! Piet trat aufs Gaspedal und fuhr vom Hof, ohne sich umzudrehen. Hugo, mentiroso, du Lügner, dachte er bitter, lass dir was Gutes einfallen, ich bin in sechs Stunden da!

Wie gut er diese Straße kannte! Sie führt von der Hauptstadt ins Hochland, durch die Kaffeeplantagen und durch den Dschungel, vorbei an den kleinen Dörfern der indigenas und den Unterkünften für die Arbeiter in den Smaragdminen. „Die Straße verbindet die Leben des Landes, wie eine immerwährende Hoffnung, zwar steinig, aber vorhanden,“ hatte Acacio gesagt. „Die Leute leben von ihr, sie hält ihre Träume wach. Einmal kommt auf dieser Straße das Glück: eine Arbeit, ein Arzt, eine Frau, ein Mann! Weißt du, Pedro, es kommen aber auch so viele, die diesen Menschen hier sagen wollen, wie das Leben ist, nur, weil sie Europäer oder Gringos sind und auf großen Schulen waren. Aber die Leute hier sind es, die das Leben kennen, die mit dem leben, was um sie herum ist, was schon immer da war und immer da sein wird. Wenn ein Mann Arbeit in einer Mine bekommt, wird er sich krumm schuften. Das Gift wird ihm die Hände zerfressen und die Lungen, aber niemals seine Seele. Doch das nützt weder ihm, noch seiner Frau, noch seinen Kindern; es nützt nur der Minengesellschaft. Wenn die Leute ihre Kinder nicht in die Schule schicken, dann tun sie das, weil sie nur überleben können, wenn die Kinder mitarbeiten in den Coca-Plantagen. Nur dann haben die Familien genug zu essen, und es ist ihnen egal, ob ein paar reiche US-Kids an den Drogen von hier verrecken. Wenn du siehst, dass die, die du unendlich liebst, leiden, dann interessiert es dich nicht, dass eine satte Regierung mit satten Ministern und vielen Pesos fünf Jahre Jahre Schulpflicht haben will, um der ganzen Welt zu zeigen, wie viel sie für ihr Volk tut. Dabei tut sie alles nur für sich selber. Dann schickst du deine Kinder in die Coca-Plantage und scheißt auf die Regierung.

Acacio! Acacio!

Piet spürte wie die Tränen zurückkamen. Nur mit Mühe konnte er den Wagen auf der Straße halten, und er versuchte verzweifelt, die schlimmen Gedanken aus seinem Kopf zu vertreiben. Aber er traute sich nicht einmal, die Musik einzuschalten. Womöglich war die gleiche Kassette noch drin, wer sollte sie auch raus genommen haben?

Was, wenn die Geschichte mit dem Unfall gar nicht stimmte? Wenn Acacio noch lebte? Den Wagen gab es ja auch noch! Und das ist Acacios Wagen, da war Piet sich ganz sicher. Hatte Acacio Ana geheiratet? Oder war er zu Valderrama übergelaufen oder zu Gabriels Guerilleros? Hatte er jemand umgebracht und war dafür lebenslang verurteilt worden? Hatten ihn die Rebellen entführt? Warum hatte Hugo überhaupt angerufen - und: warum hatte eigentlich Hugo angerufen und nicht Don Raúl?

In diesem Moment ergriff ihn eine große Angst, dass am Ende der Fahrt etwas Schreckliches auf ihn wartete. Oder gab es doch eine ganz einfache Erklärung? Nein, eine ganz einfache Erklärung dafür, warum ein Auto völlig unversehrt bei einem Vermieter in Bogotá steht, obwohl es sich kurz zuvor zweimal überschlagen haben soll, gab es nicht! Und Hugo hatte diesen Wagen gemeint! Er hatte ja davon gesprochen, dass der Wagen alt sei und nicht mehr so stabil, also konnte Acacio nicht mit einem anderen Wagen verunglückt sein.

Lober gab Gas. Er musste das jetzt durchziehen. Die Reise hatte eine neue Bedeutung bekommen. War es vorher noch die Trauer gewesen, die ihn hierhin zurück getrieben hatte, so war es jetzt etwas, das entweder in der Glückseligkeit oder in einer Katastrophe enden konnte.

3

Auf einmal war alles wieder da. Wie damals, vor einem halben Jahr.

Er kam aus der Ankunftshalle, voller Entschlossenheit und voller Erwartung seiner neuen Aufgabe, von der so viel für ihn abhing. Er war unangenehm überrascht von dem Gestank der Abgase, der ihm die Tränen in die Augen trieb, und von dem Lärm der Motoren, der Hupen und der scheppernden Durchsagen aus den Lautsprechern. Statt dass der Fahrer, den Professor Morales hatte schicken wollen, mit einem Namensschild in der Ankunftshalle stehen würde, hatte man ihn gebeten, vor dem Terminal zu warten. Es war zwar nicht das erste Mal, dass er in einer Großstadt gelandet war; trotzdem kam ihm die kolumbianische Hauptstadt gar nicht vor wie eine der Metropolen, die er kannte, und in denen er sich sofort zurecht gefunden hatte. Er fühlte sich unbehaglich, und er umklammerte den Trageriemen seiner Reisetasche. Unruhig schaute er um sich, ob nicht doch irgendwo ein uniformierter Fahrer mit dem Namensschild stand, aber hier liefen die Leute achtlos an ihm vorbei. Wenn ihn einer anrempelte, gab es ein flüchtiges perdón, sonst nichts. Die einzigen, die ihn ansprachen, waren die Taxifahrer in der Hoffnung auf eine lohnende Fahrt mit dem nobel gekleideten, jungen Señor. Je öfter Piet das Angebot ablehnen musste, umso nervöser wurde er, fühlte sich gar nicht mehr wie der selbstbewusste Wissenschaftler aus gutem Hause, der mit gerade einmal dreißig Jahren zum erlauchten Kreis jener hoffnungsvollen Elite zählte, vor der die moderne Wissenschaft den roten Teppich ausrollt. Hier interessierte es niemand, dass er demnächst wohl Deutschlands jüngster Professor und ein paar Jahre später Nachfolger auf einem der begehrtesten Lehrstühle sein würde; hier interessierte sich offenbar kein Mensch für ihn. Er griff in seiner Jacke nach seinem Mobiltelefon und suchte Professor Morales' Nummer. Es konnte doch nicht sein, dass man ihn vergessen hatte!

Schließlich fuhr der Wagen vor. Ein Buick Convertible aus den Siebzigern, ein Riesenschlitten, ockergelb, mit breiten blauen und roten Streifen an den Seiten: lackiert in den Landesfarben! Er fuhr sehr langsam, obwohl die Straße frei war, und er sah aus wie ein vergessenes Requisit aus einem Hollywoodfilm. Auch die Taxifahrer machten ihre Bemerkungen zu dem ungewöhnlichen Gefährt, das jetzt in einer der Parkbuchten angehalten hatte. Piet musterte den Wagen mit ungläubigem Interesse, zumal der junge Mann am Steuer auch noch zu ihm herübersah. Dann stieg er aus und schlenderte auf Lober zu, lässig, als wolle er Piet zeigen, dass man sich hier auch beim Abholen wichtiger Persönlichkeiten Zeit nahm. Die langen Haare wehten im Wind, genauso wie sein dünnes Hemd.

Ob er Señor Piet Lober de Hamburgo sei, sprach er Piet an, ohne die Sonnenbrille abzunehmen. Nachdem Lober seine nicht wirklich freudige Überraschung überwunden und die Frage mit einem eher gestammelten „Sí“ beantwortet hatte, sagte der Fahrer des bunten Wagens:

„Ich bin Acacio Varela. Morales hat mich geschickt, um dafür zu sorgen, dass man Ihnen hier nicht den Hintern abschießt, dóctor.“ Dabei grinste er breit und entblößte eine Reihe makelloser Zähne.

Piet starrte ihn an. Nicht genug, dass es ihn schon ärgerte, mit welch seltsamem Vehikel man hier seine wissenschaftlichen Gäste abzuholen pflegte, auch diese Person hier war nicht unbedingt das, was er erwartet hatte! Piet war nie um eine Antwort verlegen gewesen, doch auf diese Begrüßung fiel im nichts ein.

Der junge Kolumbianer nahm die Sonnenbrille ab; Lober blickte in funkelnde, dunkelbraune Augen. Der Junge hielt ihm seine Hand hin und sagte in deutlich gemäßigterem Ton:

„Kleiner Scherz. Willkommen in Kolumbien.“

Lober stotterte ein gracias und ärgerte sich über seinen verlorenen Punkt. Warum war ihm nichts eingefallen? Wie viele dümmliche Kommentare hatte er während seiner Vorträge lässig mit einem Spruch pariert und für entspannte Heiterkeit unter denen gesorgt, die seine Sprache sprachen? Jetzt gerade hatte er sich wie ein Idiot benommen.

Acacio drehte sich um und forderte ihn mit einer Handbewegung auf, ihm zum Wagen zu folgen. Lober sah nach unten auf seine Taschen. Sie standen am Platz. Er hob den Kopf und sah zu dem Kolumbianer, aber der schlenderte schon wieder Richtung Wagen, wohl in der sicheren Annahme, dass Piet ihm folgen würde. Der Deutsche holte tief Luft, hob sein Gepäck vom Boden und stapfte zu dem Buick.

Die Universität würde ihm einen Fahrer schicken, hatte Professor Morales gesagt. Der würde ihn die ganze Zeit über im Hochland begleiten und ihm helfen. Statt des Fahrers war ein ungezogener Wilder in Schlabberklamotten gekommen, der ihn sein Gepäck schleppen ließ wie ein Rucksacktourist. Wenigstens öffnete er den Kofferraum des alten Cabriolets, ohne freilich auch nur die kleinste Anstalt zu machen, Piet beim Einladen zu helfen. Stattdessen stieg er ein, startete den Motor und vergewisserte sich mit einem schnellen Seitenblick, dass sein Fahrgast neben ihm saß.

Schweigend fuhren sie los. Acacio Varela schien es nicht zu interessieren, ob Lober der Verkehrslärm und die Abgase störten und er vielleicht lieber das Verdeck geschlossen hätte, oder dass sein Fahrgast beunruhigt um sich sah und feststellte, dass es keine Sicherheitsgurte gab. Er drückte aufs Gas, und das alte Vehikel brummte kraftvoll auf. Der Schub drückte Lober in den Sitz, und seine Hand klammerte sich am Türrahmen fest.

Acacio lachte. „Hier musst du so fahren, rubio, sonst nehmen sie dich auseinander. Die Gringos sind die Schlimmsten. Sie mieten sich feine Wagen, und dann fliegen sie in der zweiten Kurve von der Straße. Weil sie nicht wissen, dass wir hier auch beim Autofahren die Stärkeren sind.“

Lober antwortete nicht. Seine Wut wurde immer größer, und am meisten ärgerte er sich über sich selber. Er musterte den Einheimischen neben ihm wie ein widerliches Insekt. Lässig grinsend saß Acacio hinterm Lenkrad, den Arm auf den Rahmen gelegt und wiegte den Kopf im Takt der Musik, als säße er allein im Auto. Er hatte ein feines, fast schon edles Profil, und sein Haar glänzte in der Sonne, pechschwarz. Seine Hände waren schmal, feingliedrig und sauber; Lober kam es vor, als gehörten diese Hände zu einem anderen Menschen als zu diesem ungehobelten Kerl, der wohl auch noch deutlich jünger war als er selbst.

Sie fuhren vom Gelände des Flughafens hinunter auf die Avenida, die aus der Stadt hinaus führte. Es war eine sechsspurige Straße, auf der sich der Verkehr trotzdem gnadenlos staute. Schwere Geländewagen drängten an nebeneinander fahrenden Mopeds vorbei, und im Gewühl bewegten sich Menschen, die ihre Waren den genervten Fahrern zum Kauf anboten: bunte Fähnchen, Knabbergebäck oder Wasserflaschen. Immer wieder passierten sie bunte, offene Busse, in denen Arbeiter in schmutzigen Kleidern und schwatzende Hausfrauen saßen genauso wie Kinder in piekfeinen Schuluniformen. Das Stadtzentrum mit seinen rostfarbenen Hochhäusern passierten sie in kurzer Zeit, und Lober sah ungläubig über den Rand der Karosserie auf kleine Schmiede- oder Schreinerbetriebe, Autowerkstätten, Reinigungen und dann auf eine Menge Blumenläden, die prächtig geflochtene Kränze feilboten. Ein Schild verwies auf das Cementerio Central. Keine breiten Boulevards, wo fein gekleidete Geschäftsleute mit dem Mobiltelefon am Ohr sich den Weg durch den Stau bahnten, keine Arkaden mit Luxusgeschäften, das Stadtzentrum von Bogotá erschien ihm gerade so provinziell wie der Flughafen. Die Häuser am Straßenrand wurden immer kleiner und ärmlicher, je weiter sie sich wieder vom Zentrum entfernten. Zwischen den Häusern waren Wäscheleinen gespannt, und überall standen volle Mülltonnen. Doch es schien niemand zu interessieren, dass sie voll waren: was nicht mehr hinein passte, wurde einfach liegengelassen: Speisereste in Plastiktüten, Kartons, Flaschen, sogar Möbel. Schwärme von Insekten kreisten um die Müllberge, und in der Luft hing der säuerliche Geruch von Fäulnis und Gärung. Hunde liefen herum und schnupperten nach etwas Fressbarem, und ein paar Jungen kickten johlend mit Flaschen gegen eine Hauswand. Männer saßen vor den Häusern, meist eher notdürftig zusammen gezimmerten Hütten, rauchten und sahen in einen Fernseher, der vor dem Haus auf dem Boden stand. Ihre Frauen trugen Kleinkinder ohne Hosen auf dem Arm.

Wahrscheinlich kam sein Mitfahrer ja auch von hier, überlegte Lober, verdiente sich ein paar Pesos, in dem er für Morales Gäste vom Flughafen abholte, wenn der offizielle Fahrer kurzfristig ausgefallen war. Sicher dachte man sich hier: besser ein abgerissener Typ mit einem bunten Amischlitten als gar kein Abholservice. Hier war man wohl nicht so professionell und so organisiert, wie Piet dies in New York oder Bethesda erlebt hatte! Bestimmt war es so. Sie kannten hier eben auch diese Höflichkeit nicht, mit der man Ausländern begegnet, die noch dazu in einer so wichtigen Angelegenheit reisten. Wenigstens schien er den Wagen zu beherrschen, obwohl Piet sich nicht sicher war, ob dies aufgrund eines rechtmäßig erworbenen Führerscheins war.

Was solls, dachte er, ich werde ihm nach der Ankunft ein paar Scheine extra zustecken. Das muss dann aber auch genug sein! Trotz allem gelang es ihm nicht, dieses Gefühl der wütenden Ohnmacht loszuwerden, das die dreiste Begrüßung des Kolumbianers bei ihm ausgelöst hatte.

Der große Wagen brummte vor sich hin, und Piet sog geradezu gierig alle Eindrücke vom Straßenrand in sich auf, nur um endlich diese brennende Wut loszuwerden. Er fürchtete nur noch mehr in die Defensive zu gelangen, und er fühlte sich missachtet, übervorteilt und alleine.

Bald war nur noch die Straße da, ab und zu ein paar vereinzelte Gebäude, und es ging bergauf. Noch waren die Kakteen an den Hängen sichtbar, manche über zwei Meter hoch, mit leuchtend gelben Blüten. Doch das dunkle Grün der Bäume wurde immer dominanter, und langsam schluckte es die gelben Kakteen. Nur wenige Fahrzeuge kamen ihnen entgegen. Meist waren es die bunten Busse, die hier den Fernverkehr in die entlegeneren Gebiete bedienten, dorthin, wo die großen Kabinenbusse des Trans Milenio mit ihren tiefliegenden Fahrwerken niemals gelangten. Die Straße wurde schmaler und wand sich sanft den Berg hinauf. Piet sah der Seilbahn nach, die auf das Kloster zuschwebte, und er genoss es, dass nun der Lärm der riesigen Stadt hinter ihnen lag und nichts weiter zu hören war als das Geräusch des Motors.

Und die Musik. Anfangs war sie laut und störend gewesen, nervige Akkordeon- und Bläser-Klänge, aber jetzt spielten sie eine schöne Ballade, gesungen von zwei Männern mit eindringlichen Stimmen. Piet konzentrierte sich auf die Stimmen und auf die sanften Gitarrenriffs. Es war ein Liebeslied, wohl an eine Frau namens Yolanda, denn am Schluss sangen sie, sehr innig zwar, aber ohne jede Spur von Kitsch:

Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda.

Einen Moment lang dachte er an Silvia, und langsam beruhigte er sich.

Vielleicht war das ja aber auch gar nicht der Fahrer! Vielleicht würde Acacio Piet irgendwohin bringen, wo die Wagen getauscht und besagter Fahrer der Universität mit einem offiziellen Fahrzeug auf ihn wartete. Lober atmete durch und überwand sich schließlich zu der Frage, wo sie denn den Fahrer der Universität treffen würden.

Acacio runzelte die Stirn. „Es gibt keinen Fahrer der Universität.“

Wie?“ fragte Lober, „Professor Morales hat Sie…“

Weiter kam er nicht. Acacio fixierte ihn durch die dunkle Sonnenbrille und schien die Luft angehalten zu haben. Dann trat er mit einer solchen Wucht auf die Bremse, dass die Räder blockierten, und der große Wagen zu schlingern begann. Lober schrie auf und klammerte sich am Sitz fest, die Augen weit aufgerissen, als das Fahrzeug auf den Straßenrand zu schleuderte. Steine wirbelten um den Wagen, der schließlich in einer Staubwolke zum Stehen kam.

Acacio riss sich die Sonnenbrille herunter, und sein Gesicht war voller Staub und rot vor Zorn. Dann zischte er Lober an:

„Raus!“

Piet blieb sitzen, wie gelähmt. Mit blödem Blick starrte er die Person ihm gegenüber an, die ihn aus dunklen Augen anblitzte, schwer atmend und mit deutlich hervortretenden blauen Adern am Hals. Piet hatte keinen Gedanken im Kopf, nicht mal Angst oder Wut, nur ein großes, schwarzes Loch.

Acacios Stimme wurde lauter. „Raus!“

Wie von einer fremden Hand geführt öffnete Lober die Wagentür und stieg aus. Seine Knie zitterten noch vom Schock des Schleuderns. Er nahm seinen Blick nicht von Acacio, als bereitete er sich darauf vor, den Angriff eines wilden Tieres zu parieren, und hielt sich am Türrahmen fest. Langsam wich der Schock, und Wut stieg in ihm hoch. Was passierte denn jetzt?

Acacio war ebenfalls ausgestiegen und hatte die Wagentür zugeschlagen. Jetzt standen sie sich gegenüber, das Auto wie ein Bollwerk zwischen ihnen.

Allmählich fand Lober seine Fassung wieder und krampfte seine Hände um den Türrahmen, als wolle er das Fahrzeug hochheben und auf den Mann ihm gegenüber werfen. Du wirst mich jetzt nicht noch einmal runtermachen, du Habenichts, grollte er in sich hinein, ich bin hier der Gast, und ich bin der, der zahlt! Du kannst froh sein, dass ich mich auf das verlauste Polster deines Schrotthaufens hier gesetzt habe! Ich gebe dir auch die Möglichkeit, mal was anderes zu tun als fernzusehen und zu rauchen und heute Abend was anderes zu essen als Reis und Bohnen. Dann bleiben dir noch ein paar Tage mehr, bevor du endgültig vom Fleisch fällst, Hungerleider! Und jetzt sag was, sag was, du wirst schon sehen, was kommt!

Als habe er die Aufforderung von Piets Augen abgelesen, ballte Acacio seine Faust und schrie:

„Jetzt hör gut zu, Alemán! Wir brauchen dich hier nicht. Ich habe dich nicht gerufen. Ich habe zu Morales gesagt, ich brauche Medikamente. Damit nicht noch mehr Leute im Dorf sterben, brauche ich Medikamente, und keinen Herrn im feinen Hemd, der mich zu seinem Dienstboten macht. Ich bin Wissenschaftler, wie du! Ich bin der Beste, den Morales hat, und du wirst hier mit mir arbeiten und das tun, was wir brauchen! Wenn du noch einen Ton sagst, dann kannst du nach Casillas laufen. Vielleicht zeigt dir ja dein schickes Mobiltelefon, wo es langgeht, vielleicht bricht dir in dieser Höhe auch der Kreislauf zusammen. Mir egal. Du bist hier nicht zuhause, entiendes?“

Lober schluckte. Die Situation hatte eine Wendung genommen, mit der er nicht gerechnet hatte; er war schwer beeindruckt.„Ich habe Ihnen nichts getan, Señor Varela, und ich finde es schade, dass Sie so von mir denken.“

Acacio blitzte ihn an; er öffnete den Mund, wollte etwas sagen, runzelte dann aber nur die Stirn und knurrte: „Einsteigen.“

Sie fuhren weiter.

Piet kochte vor Wut. Gut, dieser Acacio war offensichtlich wohl weder ein Habenichts noch ein Tagelöhner, aber was bildete sich der Kerl ein? Wenn sie alles selber in den Griff bekommen könnten, warum hatte Morales dann Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, damit er, Lober, so schnell hatte herkommen können? Wie alt mochte der Kolumbianer sein? Höchstens fünf- oder sechsundzwanzig. Was konnte der schon?

Aber woher kam dann seine eigene verdammte Unsicherheit? Warum konnte er sich nicht wehren? Warum saß er hier wie ein Trottel, überfahren vom Stolz und der Selbstverständlichkeit dieses Jungen, dem es offensichtlich vollkommen gleichgültig war, wen er vor sich hatte? Dieser Kerl hatte ihn mit ein paar scharfen Worten ins Hintertreffen gebracht! Und nicht nur das, er ließ es Piet auch deutlich spüren; es schien ihm geradezu kindliche Freude zu bereiten, ihn zu demütigen! Warum ließ er so mit sich umspringen? Der kleine, schwarzmähnige Giftzwerg kannte ihn doch gar nicht! Er, Dr. Piet Lober, war gekommen, um seine kranken Landsleute zu retten, und der tat, als sei er ein Eindringling, ein gemeiner Schädling, der nur den Wilden zeigen wollte, dass die Europäer die Antwort auf ihre Fragen kennen.

Die Straße schien kein Ende zu nehmen. Wie ein steinernes Band wand sie sich am Rand der Berge entlang, immer tiefer in den Regenwald. Mit jedem Meter wurde die Vegetation auf beiden Seiten dichter und unwirtlicher. Es war kaum noch möglich, einzelne Bäume zu erkennen; nur ihre Kronen ragten hinaus, und unter ihnen wucherte der Dschungel, grün und mächtig. An den Bäumen hingen lange Luftwurzeln, an denen wieder neue Büsche wuchsen. Helles Mintgrün mischte sich mit Khaki und Türkis, und überall spürte man die Feuchtigkeit, trotz der immer dünner werdenden Luft und obwohl die Sonne noch hoch stand. Neben der Straße fiel der Berg steil ab, und wenn man in das Tal sah, so schien das ganze Land bedeckt von diesem Pelz aus Grün. Die große Stadt, aus der sie gekommen waren, war schon lange vom Grün verschluckt worden.

Piet sah in die Landschaft. Sie wirkte auf ihn wie ein zu stark kolorierter Kinofilm aus den Fünfzigern, übertrieben, schwülstig und aufdringlich. Und dazu die Luft! Keine Abgase mehr, aber mit jedem Meter, den sich die Straße höher wand, schwand der Sauerstoff. Lober spürte seinen Puls, der immer schneller wurde, und er spürte auch die Atemnot, die grinsend in jede Faser seines Körpers kroch, als wolle sie ihn zusätzlich quälen, zusätzlich zum Straßenstaub, den quäkenden Tönen aus dem Kassettendeck und dem widerwärtig lässigen Latino-Macho hinterm Lenkrad! Piet musterte Acacio aus dem Augenwinkel mit größtmöglicher Geringschätzung und überlegte sich, ob es wohl schwer wäre, ihn mit einem Tritt aus dem Wagen zu befördern, in den dichten Schlund der ewigen grünen Jagdgründe. „Vergiss es, Lober,“ dachte er bitter, „er fährt.“

Er war auf ihn angewiesen, das war ja das Kreuz! In dieser Wildnis war er verloren! Wahrscheinlich fuhren sie gerade durch Guerilla-Gebiet und waren nur noch nicht angegriffen worden, weil dieser mickrige Bengel im Auto saß! Er, Dr. Piet Lober, spielte in dieser Welt keine Rolle; schlimmer hätte es nicht kommen können!

Was war mit den Medikamenten? Wo waren sie? Wurden sie richtig gelagert? Wer außer Acacio kannte sich aus vor Ort? Waren die Medikamente überhaupt in Casillas del Bosque angekommen? Morales hatte den Eingang in Medellín bestätigt und versichert, dass sie umgehend mit einem Kühlfahrzeug ins Hochland gebracht und dort in der lokalen Krankenstation bereitgestellt würden.

„Lokale Krankenstation,“ dachte Lober, „wie das schon klingt! Wir haben es hier mit einer Epidemie zu tun, von der niemand weiß, welches Ausmaß sie noch haben wird, und die tun, als ginge es um Windpocken!“ Piet malte sich aus, wie das Paket neben Fässern mit Altöl, Küchenmüll und Containern mit Blut, Urin- und Stuhlproben auf der Rampe eines schmutzigen Gebäudes stand, mitten im Regenwald. Vielleicht würde es einem Angestellten auffallen, weil ein solches Paket vorher noch nie in der Station angeliefert worden war, und vielleicht würde das Paket dann ja seine nächste Lagerstätte im Büro des Stationsleiters finden - da, wo alles hinkam, wofür man nicht unmittelbar Verwendung hatte. Auch dann wüsste wohl immer noch niemand, was damit anzufangen war, weil das Fax, mit dem Morales die Sendung angekündigt hatte, seit Tagen mangels Papier im Gerät wartete. So würde der brave Stationsleiter die Sendung dann als Irrläufer vom nächsten Boten zurück nach Medellín bringen lassen. Piet schauderte bei dem Gedanken. Das Medikament, das sein Institut zur Verfügung gestellt hatte, war hochwirksam, vorausgesetzt, es wurde richtig gelagert und angewandt. Und nicht von einem, der aussah wie ein Mitarbeiter der Putzkolonne, und der wohl auf die gleiche Art und Weise zu seinem medizinischen Abschluss gekommen war wie zu seinem Führerschein. Er habe Medikamente angefordert und keinen Arzt! Was hatte Acacio denn erwartet? Dass sie ein Paket bekämen mit der Aufschrift Dreimal täglich 1 Kapsel? Piet lachte verächtlich in sich hinein. Junge, Junge, was hast du denn studiert?

Seit sieben Jahren arbeitete das Institut für Tropenkrankheiten nun schon mit der Universität Medellín zusammen. Die Ergebnisse waren immer aufschlussreich und zufriedenstellend gewesen, denn der Regenwald mit seiner nirgendwo sonst auf der Welt so reichhaltigen Flora und Fauna bot einen idealen Nährboden für alle möglichen Erreger. Das feuchte Klima und die gleichbleibende Umgebung durch die fehlenden jahreszeitlichen Schwankungen hier in Äquatornähe sicherten den Virologen, Bakteriologen und Immunologen im Institut ein nicht enden wollendes Patientengut, obwohl die Umstände, unter denen hier gearbeitet wurde, alles andere als förderlich waren. Hier im Dschungel Kolumbiens, in dem die abgelegenen Dörfer nur durch Trampelpfade zu erreichen waren, breiteten sich Krankheiten rasch und außerhalb der betroffenen Ansiedlungen unbemerkt aus. Hilfe kam meist erst dann, wenn es zu spät war. Ausgedehnte Sumpfgebiete erschwerten die Hilfeleistung, zusätzlich zu den Banden der lokalen Drogenfürsten, denen nicht viel daran gelegen war, Fremde auf ihrem Territorium zu wissen. Und für die paar Kuriere, die ihnen wegstarben, gab es leicht Ersatz. Offiziellen Angaben zufolge kämpften die Behörden des Landes intensiv gegen den Drogenschmuggel, aber es war dann doch erstaunlich, wie wenig sich im Laufe der sieben Jahre geändert hatte. Auch Professor Morales hatte dem Institut versichert, dass die Regierung in dieser Region hart durchgegriffen und große Erfolge erzielt hätte. Aber das ganze Institut wusste, dass der verzweifelte Mann nur versuchen wollte, seine armen Landsleute zu retten in dieser grünen Hölle, die selbst von den Einheimischen „Malverde“ - Unkraut – genannt wurde. Zur Zusammenarbeit zwischen Morales und dem Institut war es nach dem Gastaufenthalt des Kolumbianers in Hamburg gekommen. Jedes Jahr besuchte nun eine Gruppe des Instituts die Universität Medellín und einige Forschungsstationen im Regenwald - alles Trabanten der großen Wissenschaft in einer Welt, die den Deutschen fremd blieb. Sie verbrachten die Tage und Nächte unter sich in der Unwirtlichkeit des Dschungels, ohne jemals mit der Bevölkerung in Kontakt gekommen zu sein. Die Proben wurden von Boten gebracht, die Untersuchungsergebnisse genauso wieder abtransportiert und die Mediziner und Naturwissenschaftler arbeiteten, schliefen und aßen in ihren Stationen. Wenn das Projekt abgeschlossen war, überließen sie den einheimischen Kollegen wieder die Szene. Eine Publikation in einem angesehenen Fachblatt – das war alles. Nicht einmal die Zahl der Todesfälle wurde erwähnt. Aber das neue Medikament ging bald in die klinische Prüfung.

Eines Tages war der Hilferuf von Morales gekommen. In einem Indio-Dorf im Hochland hatten schwere Infektionen zu Todesfällen unter Alten und Kleinkindern geführt. Die Aufzeichnungen dokumentierten das gleiche Krankheitsbild, mit dem sich Piets Arbeitsgruppe beschäftigt hatte, und Lober hatte seinem Mentor versichert, dass die Medikamente vor Ort erfolgreich einsetzbar seien. Doch dieser beharrte auf dem Standpunkt, dass „die da unten das viel besser alleine können.“ Aber Lober hatte nicht locker gelassen. Nach langen Telefonaten mit Morales war schließlich auch der Mentor einverstanden gewesen, freilich nicht ohne Piet vorher die Bestätigung abzuringen, dass er die Reise auf eigene Gefahr unternahm.

Lober ließ die Medikamente verschicken und das Institut erhielt kurz darauf eine Nachricht mit der Bitte um einen weiteren Wirkstoff, der an einem anderen Ort von Nutzen wäre; auch diese Sendung verließ Hamburg.

Aber hatten die Medikamente auch wirklich Medellín verlassen? In einem Kühlfahrzeug, wie von Morales zugesichert? Kollegen, die schon einmal dort gewesen waren, hatten von wahren Horrorszenarien berichtet, die sich beim Transport von Geräten und Medikamenten zugetragen hatten: Fahrzeuge ohne oder mit nur unzureichender Kühlung, Fahrer, die keine Ahnung hatten, wo die Station war, und die nicht einsahen, warum etwas so wichtig sein konnte, dass man von einem ausgedehnten Plausch mit dem Compadre und einigen Runden Kautabak und einem Nickerchen hätte Abstand nehmen sollen!

Warum fragst Du nicht einfach das Großmaul neben dir, überlegte Lober. Aber was würde der schon wissen? Der war doch bestenfalls mal beim Fiebermessen dabei! Wenn schon sein Professor einfach eine zusätzliche Sendung Medikamente bestellt hatte, die vielleicht irgendwo einzusetzen waren!

Piet atmete tief ein. „Wissen Sie, ob die Medikamente da sind?“

„Sie sind da,“ antwortete Acacio, ganz ruhig, ohne Piet anzusehen. „Sie lagern im Rathaus. Das ist der einzige Ort, an dem fast nie der Strom ausfällt.“

„Wie bitte?“

„Mach dir keine Sorgen,“ versicherte Acacio, „alles ist in Ordnung. Beide Sendungen sind da, unversehrt und sachgemäß gelagert. Wir können sofort anfangen.“ Er sah zu Piet rüber und grinste. „Stimmt wirklich, Alemán.“

Lober starrte auf den langen Kühler des Wagens. Warum auf einmal so freundlich, warum nicht wieder eine Szene? Aber er war erleichtert darüber, dass der Kolumbianer nicht wieder die Beherrschung verloren hatte, als hätte er Piets abfällige Gedanken die ganze Zeit über lesen können. Lober legte keinen Wert darauf, hier endgültig aus dem Auto geworfen zu werden. Womöglich waren sie noch meilenweit von der nächsten Siedlung entfernt, und sicher lebten hier ohnehin nur noch Guerilleros, Drogenschmuggler oder Indios, die womöglich nicht einmal Spanisch sprachen. Immerhin schien es in Casillas ein Rathaus zu geben!

Piet lehnte sich zurück. Na, Freundchen, dachte er, dann wollen wir mal sehen, was du unter Unversehrtheit und bester Lagerung verstehst! „Wie lange fahren wir noch?“

„Noch eine halbe Stunde. Du wohnst in dem Hotel direkt bei der Kirche; das hat den Nachteil, dass du die Glocken hörst, aber den Vorteil, dass die Zimmer dort Telefon haben.“

Wie würde wohl Acacio auf seine Arbeit hier reagieren? Glaubte er im Ernst, ihm, Piet, sagen zu müssen, was zu tun sei? Wer hatte den Wirkstoff definiert? Wer hatte denn die Arbeiten im Vorfeld gemacht und erfolgreich publiziert? Piet Lober! Das würde Señor Varela wohl einsehen müssen! Aber was, wenn er wieder einen seiner Wutanfälle bekäme? Nein, das würde er nicht wagen vor seinen Leuten, die nur eins wollten: dass sie und ihre Angehörigen bald wieder gesund waren. Acacio würde ganz schnell merken, dass er wenig ausrichten konnte! Lober spürte Genugtuung aufsteigen. Tut mir ja leid für dich, mein Junge!

Die ersten Häuser der Stadt tauchten hinter der nächsten Kurve auf. Erst verlassene Gebäude ohne Fenster, dafür mit umso mehr Graffiti an den Wänden, Parolen gegen die Regierung und gegen den Bürgerkrieg, das Konterfei von Che Guevara „hasta la victoria siempre“, dann bewohnte Häuser, ein- oder zweistöckig, eng aneinander gebaut, bunt verputzt und mit ebenso bunten Fensterläden und flach abfallenden Dächern. Im Licht der untergehenden Sonne wirkten sie malerisch und fröhlich wie eine überdimensionale Puppenstube. Es duftete nach Abendessen. Die Straßen waren menschenleer, und Piet stellte sich vor, wie sie jetzt in den Häusern alle um einen großen Tisch herum saßen und auf die vollen Schüsseln warteten. Er spürte den Hunger aufsteigen, und zu gerne hätte er Acacio gefragt, was es denn hier normalerweise zu essen gäbe, mal abgesehen von Reis und Bohnen, denn Reis und Bohnen können gar nicht so köstlich duften. Er erinnerte sich an die Fajitas, die sie in New York gegessen hatten, knuspriges, geschnetzeltes Rindfleisch mit gebratenen Paprika und Zwiebeln, kräftig gewürzt, dazu eine Schale mit Endiviensalat, Avocadocreme und Sauerrahm und dampfende Tortillas! Kurz vor seiner Abreise hatte er einen peruanischen Doktoranden gefragt, was denn im Andenhochland gegessen würde, und der hatte nur grinsend geantwortet: „Reis und Bohnen.“

Jetzt waren sie wohl im Zentrum von Casillas