9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

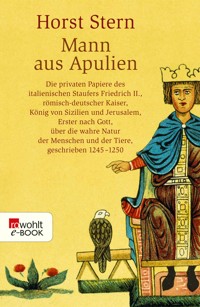

Der Klassiker über den Stauferkaiser Friedrich II. Im 13. Jahrhundert herrscht ein fortschrittlicher Mann von Apulien aus über das christliche Abendland: der römisch-deutsche Kaiser Friedrich II. ist ein Wegbereiter der Renaissance. Mit seinen Ansichten ist er seiner Zeit um Epochen voraus. Der bedeutende Gelehrte und Dichter kämpft mit vier Päpsten um die Vorherrschaft in Europa. Und auch in seinem Privatleben geht er ungewöhnliche Wege.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 612

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Horst Stern

Mann aus Apulien

Die privaten Papiere des italienischen Staufers Friedrich II., römisch-deutscher Kaiser, König von Sizilien und Jerusalem, Erster nach Gott, über die wahre Natur der Menschen und der Tiere, geschrieben 1245-1250

Über dieses Buch

Der Klassiker über den Stauferkaiser Friedrich II.

Im 13. Jahrhundert herrscht ein fortschrittlicher Mann von Apulien aus über das christliche Abendland: der römisch-deutsche Kaiser Friedrich II. ist ein Wegbereiter der Renaissance. Mit seinen Ansichten ist er seiner Zeit um Epochen voraus. Der bedeutende Gelehrte und Dichter kämpft mit vier Päpsten um die Vorherrschaft in Europa. Und auch in seinem Privatleben geht er ungewöhnliche Wege.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, April 2015

Copyright © 1986 by Kindler Verlag GmbH, München

Umschlaggestaltung any.way, Cathrin Günther

Umschlagabbildung akg-images

Die Vignette auf Seite 7 der Printausgabe ist dem Buch Richard Seewald, «Stupor mundi», erschienen im Dietrich Verlag, Memmingen, entnommen.

ISBN 978-3-644-31121-3

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Motto

Vorwort

Zitate

Ich bin nicht, der ich bin

Was ich schreiben will

Über meinen Körper

Mehr davon

Die Seele ist nicht im Samen

Über die Zeugung

Über Isabella von Brienne

Gott als metaphysischer Punkt

Über die Vorurteile der Wissenschaft

Ein Staatsakt

Post coitum

Vom Hochmut der Wissenschaft

Was weiß ich schon?

Über das Wesen der Tiere

Über Chronisten

Über Bianca Lancia

Post coitum (II)

Puer Apuliae

Textkritik

Puer Apuliae (II)

Textkritik (II)

Puer Apuliae (III)

Kritik der erwarteten Kritik

Über Gott, die Seele und so weiter

Puer Apuliae (IV)

Textkritik (III)

Zypressentage, Zypressennächte

Mann aus Apulien

Mann aus Assisi

Mann aus Apulien (II)

Mann aus Assisi (II)

Mann aus Apulien (III)

Mann aus Assisi (III)

Nächtliches Symposion

Postscriptum arabicum

Über Walther von der Vogelweide

Über das Runde in der Natur

Über WvdV (II)

Sic transit stupor mundi

Über Albert von Lauingen

Erstes Jagdstück: Der Hirsch

Albert von Lauingen (II)

Zweites Jagdstück: Der Reiher

Albert von Lauingen (III)

Drittes Jagdstück: Der Adler

Im Zeichen des Krebses

Die Gottesanbeterin

Stimmen zu Friedrich II.

Friedrich II. Zeittafel und Lebensabriß

Literatur

Alles Gescheite mag schon

siebenmal gedacht worden sein.

Aber wenn es wieder gedacht wurde,

in anderer Zeit und Lage,

war es nicht mehr dasselbe.

Ernst Bloch

«Avicenna und die Aristotelische Linke»

Sollten diese Papiere die Jahrhunderte überdauern und in die Hände von Historikern fallen, wird man sie, da bin ich, Friedrich, sicher, als Fälschungen abtun. Man wird sie – je nach Parteinahme für oder gegen mich, und das heißt: für den Staat und gegen die Kirche oder für die Kirche und gegen den Staat – als die schamlose Besudelung eines deutschen Kaisers diffamieren, der über das Erdenrund hindröhnte, oder sie als die unzulässige Vermenschlichung eines sizilischen Tyrannen anprangern, der den Willen aller brach und den eigenen vergottete. Den Vorwurf der Fälschung werden die Historiker aus der unwiderlegbaren Behauptung herleiten, sie könnten diesen Friedrich in ihren Urkunden nicht finden. Das und auch die, so werden sie sagen, offenkundige Bemühung des unbekannten Autors um einen wissenschaftswidrigen Schreibstil, der mehr an Suetonschen Sensationen als an der Sachlichkeit des großen Thukydides orientiert sei, wird ihnen für ihr Urteil genügen.

Solche Historiker treiben die Namen geschichtsmächtiger Herrscher, mit denen sie sich von Berufs wegen befassen müssen, entsprechend der eigenen Parteinahme als goldene oder bloß kupferne Nägel in die Wände ihrer Denkgebäude und bemerken nicht, daß die Nägel, ob golden oder kupfern, unter den tönenden Hammerschlägen der vermeintlichen oder wirklichen Fakten, die man aus Staatsurkunden gewinnt, krumm werden. Solche Nägel halten nur papierene Lebensbilder aus. Was nicht heißen soll, daß diese darum auch falsch seien; aber sie sind bloß grobe Kontur, ohne die das Leben ausmachenden Details aus feinstrukturiertem Licht und Schatten. Man kann auch sagen, sie zeigen den Herrscher als Skelett, ohne Muskeln und Fett, also eigentlich tot. Und weil sie das selber spüren, kommen sie nicht ohne Sprachfett aus, mit dem sie die Gelenke ihrer Faktenskelette reichlich schmieren, damit sie nicht gar so beinern klappern und die Leser vertreiben. In meinem Fall ist das die sprachliche Dämonisierung meines Lebens, die sich in dem Maße steigert, wie Gewißheit über Privates fehlt. Was sie schon heute über mich schreiben und was mich mehr in Himmel oder Hölle als auf Erden ansiedelt, das muß sich mit der wachsenden zeitlichen Entfernung der Geschichtsschreibung von ihrem Objekt und einer damit Hand in Hand gehenden Verschüttung der Quellen eher steigern in der Unsinnigkeit meiner Entrückung von so allgemeinen menschlichen Verhaltensweisen wie essen, trinken, koten, harnen, masturbieren und koitieren, zeugen, beten, fluchen, lügen, lästern, irren, spotten, zweifeln oder glauben und was sonst noch alles den Menschen wirklich ausmacht, ganz unabhängig von seinem Rang.

In meiner Gewißheit, auch in fernster Zukunft noch Gegenstand der Historiker zu sein, liegt kein Hochmut. Ich stehe in der langen Reihe westlicher Herrscher, mit denen die Zeit sich gliedert und Namen gibt. Wäre ich auch nur einer ihrer geringsten, so müßte man sich dennoch mit mir auch nach Ewigkeiten befassen; das lehrt der Rückblick in Geschichte und Literatur. Daß die germanischen Geschichtsschreiber, anders als die romanischen, mich weit mehr als ungeheure Schickung denn als ungewöhnlichen Dynasten sehen, der Sage zugehöriger als dem Leben, das hat nicht nur zu tun mit ihrer größeren räumlichen Entfernung zu mir, sondern auch mit dem Waldmenschentum der Germanen, vor dem der Römer Tacitus schon Grauen empfand und das sich bei ihren Nachfahren nur christlich sublimierte, nicht verlor. Der deutsche Geist, der ewig schwankt zwischen Rausch und Ratio, der zu seinem Schaden weniger denkt als vielmehr rätselt und raunt, beschwänzt und beschwört, er steht im Gegensatz zu dem luziden der in der mediterranen Sonne Geborenen.

Nicht daß ich nicht auch im Süden dämonisiert würde – die Propagandabriefe des Heiligen Stuhles gegen meine Reichspolitik, seine Bannflüche und die Begründungen meiner Exkommunikationen sind voll davon. Aber das sind Instrumente der Machtpolitik. Es bleibt Sprache und wird nicht, wie in Deutschland, leicht zum Bestandteil des allgemein Geglaubten. Im übrigen meine ich, daß die Geschichtsschreibung keine Wissenschaft ist. Sie ist, wie die Theologie, eine Kunsthervorbringung in der Exegese alter Texte. Wissenschaft, wie man sie zu verstehen beginnt, ist gebunden an die Überprüfbarkeit einer These im Experiment. Das setzt die Wiederholbarkeit des ihr zugrundeliegenden Vorgangs voraus. In der Geschichte aber wiederholt sich nichts wirklich.

Alles, was ist, ist in einem Raum.

Aber worin ist der Raum?

Zenon von Elea

Wachen, Wahrnehmen, Denken sind höchste Lust, ebenso Hoffnungen und Erinnerungen.

Aristoteles

Ich werde älter, und ich lerne dazu.

Solon von Athen

Ich bin nicht, der ich bin

Als ich heute den Saker vom Handschuh an den auffliegenden Reiher warf, stieg der Falke wie auf einer steilstehenden Leiter auch richtig über ihn. Aber dann sah er tief unter sich einen Schatten, der sich aus dem grünen Silber des im Feld alleinstehenden Ölbaums löste. Es war ein Raubadler im Jugendkleid; sein Gefieder hatte die Farbe eines hellhäutigen Mohren. Der Falke ließ vom Reiher ab und stieß mit solcher Wucht auf den Adler hinunter, daß ich das Sausen seiner harten Schwungfedern über gut drei Steinwürfe weg hörte.

Ich trieb Draco in einen schnellen Galopp und kam mit Moamyn und den andern, die mir gefolgt waren, rasch an die Stelle, wo der Falke den Adler am Boden band. Doch hatte der scharfe Falkenzahn die noch wenig festen Halswirbel des Jungadlers schon gefunden und durchtrennt. Gierig riß der Saker am Brustgefieder seiner Beute, die er mit abgespreizten Flügeln mißtrauisch mantelte. Das tote Brustfleisch trat schamlos weiß zwischen den Falkenhänden hervor.

Ich schloß die Augen vor diesem Bild, in dem ich, kaum daß ich es gesehen hatte, auch schon die Gefahr des Gleichnisses erkannte: der König der Vögel in den Staub getreten von einem Geringeren. Und ich, der Kaiser des Erdkreises, aufgerufen zu einem Urteil, das die verletzte Ordnung der Welt wiederherstellen soll. Und war die Sache denn nicht auch wider die Natur, die es den Falken eingegeben hat, den Adler zu fürchten? Die Umkehrung der Werte, die hier vor sich ging, forderte mich mit jedem Schnabelriß, mit dem der Saker den Adler dem lächerlichen Zustand einer Bratgans annäherte, mehr heraus.

Arabisch sprechend, trug ich Moamyn mit Staatspathos in der Stimme auf, den Falken von seiner Beute zu nehmen und ihm sogleich den Kopf abzuschneiden. Perk’ avea morto lo suo signore, setzte ich für die Ohren des Gefolges auf italienisch hinzu. Danach wendete ich Draco mit einem Schenkeldruck auf den langen Weg nach Grosseto zurück, schwarze Gedanken hinter der Stirn und einen Geschmack wie von Messing auf der Zunge. Wieder einmal hatte mein Amt mich genötigt, vor der Wahrheit der Natur die Fassade des Staates aufzurichten. Was meine Zeit im Stoß des Falken auf den Adler sieht, diese Zeit, die ihren Augen mißtraut und in einem jeden Ding nicht sein Besonderes, vielmehr stets nur das Allgemeine erkennt, die Himmel und Erde, Traum und Tag nach göttlichen Zeichen absucht – was also diese Zeit im Stoß eines Falken auf den Adler sieht, das sehe ich nicht. Ich hatte vielmehr bemerkt, wie der Falke furchtsam zurückgewichen war, als der Reiher, der zu dieser späten Zeit des Jahres stark und gewitzt ist, den Kopf am langen Hals aufwärtsdrehte und mit der scharfen Schere des Schnabels nach dem Angreifer stach. Ich hatte auch zum wiederholten Mal bemerkt, daß der hohe Flug des Sakers kraftloser geworden war, seit der Vogel im Januar sich vermausert hatte (wenngleich den neuen Federn ein Grund hierfür nicht anzusehen war). Das alles hatte mir den Falken, den ich einst liebte wie keine Stadt meines Reiches, Andria ausgenommen, weniger wertvoll gemacht. Und schließlich hatte ich gesehen, was auch der Falke gesehen haben mußte: den eigenartigen Taumelflug des Adlers, das Zeichen für eine innere Schwäche, die immer, ganz im Einklang mit der Natur, den Angriff eines Geringeren herausfordert.

Perk’ avea morto lo suo signore. Weil er seinen Herrn getötet hat. Der Richtspruch steht dem Herrscher gut zu Gesicht, den nüchternen Beobachter der Natur macht er nur lachen. Es ist ja der Adler niemandes Herr, nimmt man den von der Herde streunenden Hammel aus, den er mit Flügelschlägen über den Wegrand in den Abgrund peitscht und zu Aas macht, bevor er sich auf ihm einen vollen Kropf holt. Die vorgewölbten Brauen, die ihm den drohenden Blick aus herrscherlich-düsteren Augen geben: ein Äußerliches wie meine Kronen.

Taumelt auch mein Flug schon?

Was ich schreiben will

Nos Fridericus Romanorum Imperator semper Augustus Hierusalem et Siciliae Rex … Ich kann den sprachlichen Pomp, dem die Kanzleien meinen Namen voranstellen, nur noch schwer ertragen. Das kandierte Latein Vineas macht mir Brechreiz. Ich will mir schaffen, wonach ich Verlangen habe: das Brot einfacherer Sätze, versüßt durch nichts als eine gelegentliche Rosine der Wahrheit. Weniges nur über die großen Fragen der Reichs- und Kirchenpolitik. Die geschriebenen Alltagswahrheiten, sie wären das Neue in meinem Leben und hätten die stimulierende Wirkung, die der nicht mehr junge Mann aus dem Wechsel der Beischläferin zieht, steckt doch der Sinnenteufel im Detail: der Reiz einer christlich-rosigen Brustwarze inmitten eines muslimisch-dunklen Großhofs oder, tiefer geblickt, der Schock beim Anblick eines Schambergs von der haarlosen Gedankenblässe der Tonsur. Neben solchen Innocentien soll es aber auch an Gewichtigerem nicht fehlen, an Tritten des kaiserlichen Feldornithologen Friedrich ins Gesäß des zoologischen Stubenhockers Aristoteles; an Bemerkungen über die Kunst, mit Vögeln, Pferden und Hunden zu jagen, sie zu züchten und zu halten; an Gedanken, die meine Versuche an Menschen und Tieren begleiteten; an Erkenntnissen aus meinen Gesprächen mit Fleisch- und Sternbeschauern, Scharlatanen und Weisen, Christen, Juden und Heiden. Und Apulien, vor allem! Der Gott der Juden würde das Land Kanaan, das er seinem Volk gab, unmöglich so gepriesen haben, hätte er mein Apulien gekannt. Ein Satz, den ich dem vierten Innocenz nach Lyon schreiben sollte; er würde ihm, den Haß auf mich befördernd, das Exil versüßen.

Über meinen Körper

Als ich mich über den Badezuber beugte, blickte mich das Alter an. Mein Gesicht, dessen große Klarheit ich so oft habe rühmen hören, erinnerte mich von fern an den Hamster. Das machen die fleischig gewordenen Wangen, die bei vornübergeneigtem Kopf ihrem Gewicht gehorchen und sich von den Backenknochen zur Nase hin verlagern, wo sie die ohnehin tief gewordenen, zum Mund verlaufenden Falten noch tiefer machen. Ich hatte das zum erstenmal in einer Nacht vor sechs oder sieben Tagen gespürt, als ich, schwer von einem ungewohnt späten Essen, ohne Lust auf meines Falkners Sa’id Schwester lag. Jetzt, im Spiegel aus Wasser, konnte ich es mit den Augen nachprüfen, und was ich sah, verstörte mich leicht. Occursius, Diener und Arzt in einem, der es seit vierzig Jahren gewohnt ist, von meinen Lippen den Ablauf seiner Tage zu lesen, legte rasch meine Jagdkleider auf die Kaminbank und steckte unter dem Vorwand, die Temperatur des Wassers prüfen zu wollen, die Hand in den Zuber; so verwischte er das Bild. Doch hatte ich es schon in mir aufgenommen, und es würde wiederkehren, wie so viele andere Bilder auch, die ich in den letzten Jahren beim Bad, beim Kleiderwechsel von mir gewonnen hatte.

Bis zu meinem vierzigsten Jahr hat mich mein Körper nie sehr beschäftigt. Arzte hatte ich bis dahin nur zum Gespräch an meinen Tisch gerufen, nicht aber zum Heilen an mein Bett. So erwarb ich mir einige Kenntnisse auf ihrem Gebiet, ein Wissen nicht. Krankheiten hatten für mich den Aufmerksamkeitswert von Wolken; sie kamen und sie gingen. Mit ihnen gingen die blauen Schatten aus den Augenhöhlen, und die apulische Sonne trocknete rasch die Rinnsale des Fieberschweißes auf, die eben noch glitzernd zwischen den rötlichen Stoppeln in meinem Gesicht gestanden waren.

Nur ein Fieber zeichnete mich fürs Leben. Es befiel mich in jenem viel beredeten September vor achtzehn Jahren, als Ludwig Thüringen starb, kaum daß Brindisi in unser Kielwasser gesunken war. Wie er vom Kloakenhauch des übervollen Kreuzfahrerlagers vergiftet, hatte ich in Otranto schon die Flotte verlassen. In Pozzuoli dann suchte ich kurend Heilung. Occursius war bei mir. Vinea, der Kanzler, hatte es aus Verachtung, die er für den Lateran empfand, dem Diener überlassen, den erstbesten Augenblick, der mich wieder bei Kräften sehen würde, für die Überbringung der erwarteten, gleichwohl schlimmen Nachricht zu nutzen. Während Occursius mir mit lauem Essigwasser den Schweiß eines letzten Fieberanfalls abwusch, hielt er den Zeitpunkt für gekommen. Es mochte ihm auch meine wenig herrscherliche Nacktheit den krummen Rücken gesteift haben. Und so erfuhr ich endlich, der Herr Papst habe in Anagni die Kerzen auf den Altären löschen lassen und mich, den Kaiser, der nicht vor Damiette und Jerusalem gezogen sei, in den Rann getan. Mehr davon gehört als eine Sache der großen Politik nicht in diese privaten Papiere. Wohl aber gehört hier noch notiert, daß in geschichtshaltigen Augenblicken, wenn der Wind, wie stets vor schweren Gewittern, lautlos in die Gegenrichtung springt, die Köpfe der Mächtigen nur selten vom erzenen Glockenschlag erhabener Gedanken widerhallen; meist löst der Schock, ich habe es an mir erfahren, bloß das blecherne Geschepper der Narrenkappe aus. Gregor, der dem dritten Innocenz und dem ebensovielten Honorius als neunter seines Namens auf dem Heiligen Stuhl gefolgt war, habe, so informierte mich Occursius mit einem Gesicht, das so sauer war wie der Essig, mit dem er mich wusch – Gregor habe unter wüsten liturgischen Flüchen erklärt, ich hätte mein Kreuzzugsgelübde eines ganz anderen Fiebers wegen, als ich vorgäbe zu haben, gebrochen: zu meinen – dies die Worte des Achtzigjährigen – gewohnten Ergötzungen habe es mich so bald schon nach dem Segelsetzen wieder aufs Land gezogen. Und während Occursius noch Gregor zitierte, öffnete er, wie um die päpstliche erotische Anspielung zu widerlegen, mokant grimassierend Daumen und Zeigefinger, zwischen denen er während der Unterleibswaschung mein geschrumpftes Glied nach Art eines prüden Kinderfräuleins in die Höhe gehalten hatte. Ich hob mich auf die Ellbogen und blickte über mich hin. «Nicht wahr, Occursius», sagte ich schwach belustigt, «wir stürzen, wie man da unten an mir sieht, nicht sehr tief.»

In der Nacht danach kniete ich zum letzten Mal in meinem Leben nieder. Ich entsinne mich, daß der teppichlose Marmorfußboden meinen Kniescheiben zu schaffen machte und daß ich, Vaterunser um Vaterunser, bei mir dachte: Laß die Kälte des Steins in dir steigen! Ich war ein Mann von dreiunddreißig Jahren. Heute bin ich jenseits der fünfzig.

Mehr davon

Ich kenne Stunden in diesen Zeiten des andauernden Zerwürfnisses zwischen dem Heiligen Stuhl und mir, in denen ich meine Gedanken aus der Welt zurückhole, um sie ganz auf meiner Körperlichkeit zu versammeln. Der Stiel am Hammer der Welt lockert sich. Bis weit in den hellen Tag hinein weicht das Schwammige, das vom träg gewordenen Blutfluß kommt, nicht aus meinem Gesicht; vor allem unter den Augen halten sich die Hautsäcke lange, und auch der Abdruck einer Kissenfalte im Wangenfleisch will sich nicht mehr so rasch verlieren. Nach dem Sonntagsbad, wenn das Haar noch naß ist, zeigt sich die weiße Kopfhaut zwischen den kurzen Strähnen. Über den Ohren, aus denen das Haar der alten Männer zu wachsen beginnt, mischt sich längst Grau ins Rotblond. Das Zahnfleisch tritt zurück, und daß ich darum Innocenz die Zähne um so besser zeigen kann, nützt mir, da sich einige zu lockern beginnen, nur wenig. Mein Leib ist schwerer geworden, um nicht zu schreiben: mein Bauch dicker. Die Muskeln, die ihn, weil lange Übung sie festigte, noch flach zu halten vermögen, ermüden rascher, und so lasse ich mich beim Vorausreiten, oder wo sonst ich allein bin, immer häufiger gehen. Doch bezahle ich die Erleichterung mit einem leisen Ekel, den ich beim Anblick des Vorfalls meiner Eingeweide in den Fettsack der Bauchdecke nicht unterdrücken kann. Am ärgerlichsten ist eine Zunahme des Brustfleisches, die ich an einem weibischen Mitschwappen im Rhythmus meiner Schritte registriere, sobald ich eine Treppe hinabsteige. Dabei nehme ich, weil ich es so gewohnt bin, am Tage nur eine Mahlzeit ein. Ich folge darin Hippokrates. Auch komme ich, nach griechischem Rat, mit leerem Magen zu dieser Mahlzeit, die ich im Sommer kurz vor Sonnenuntergang, im Winter natürlich später halte. Vom Frühstück, einem Gerstenbrei mit Honig, darf dann nichts Unverdautes zurückgeblieben sein. Man erkennt das am sichersten an der Geruchlosigkeit oder am Ausbleiben des Aufstoßens, an der Nachgiebigkeit des Leibes und an der Eßlust.

Meine mit den Jahren zunehmende Fülle kann auch nicht eine Folge der Speisen sein, die ich bevorzuge: an Fleisch Lamm, Zicklein und Hahn, Rebhuhn und Taube, wenig vom Hausschwein; an Fisch den Thun und die Forelle, niemals den Karpfen. Davor Gemüse, ungekocht. Danach weißen Wein, verdünnt mit Wasser. Und jeden zweiten Tag nur Wasser. Natürlich esse ich ab und zu auch anderes; das Einfache ist einem Fürsten nicht immer zur Hand. Aber diese komplizierten Gerichte zu beschreiben, mit denen die einen ihre Bäuche, die anderen ihre Bücher füllen, würde mich langweilen. Wer wie ich durch jahrzehntelangen Umgang mit Falken und Habichten weiß, daß diese Vögel nur auf dem Weg über einen vollen oder einen leeren Kropf vom Menschen zu benutzen sind, der hütet sich, in die Abhängigkeit der Kochtöpfe zu geraten. Im Kastell del Monte bei Andria, das sie nach meinen Skizzen bauen, wundert sich jeder Besucher des fortschreitenden Oktogons über das Fehlen einer Küche. Sie ist mir nicht wichtig. Ein Kaminfeuer genügt zum Herrichten des Nötigsten.

Ich glaube zu wissen, woher die Schwäche des Bindegewebes und mit ihr die Ausdehnung der Adern, auch die Ansammlung von Fett bei mir kommen. Die Kaiserin Konstanze, meine Mutter, hatte das alles auch. Sie war vierzig, als sie mich an Weihnachten 1194 in Jesi bei Ancona gebar, eine Matrone schon mit den vollen Gliedern, der weißen Haut und den rotblonden Haaren der Normannenfrauen. Die schwäbische Familie Urslingen zog mich in Foligno bei Assisi auf. Ich erwähne diese frühe Trennung von meiner Mutter, weil es zum Verständnis dessen, was ich hier sagen will, wichtig ist zu bedenken, daß ich erst wieder im vierten Lebensjahr zu ihr kam – mit der Angst vor einer Fremden. Sie hatte mich nach Palermo holen lassen, um mich nach dem Tode meines Vaters Heinrich zum König ihres Erbreichs Sizilien krönen zu lassen. Es war ihre Gewohnheit, mich morgens durch einen ihrer sarazenischen Eunuchen in ihr Bett zu holen, wohl um mir die Mutterwärme nachzuliefern, die ich bei den Urslingens hatte entbehren müssen. Über den vielen kleinen Zärtlichkeiten, die sie bei meinem über seinen Tod hinaus gehaßten Vater nie hatte anbringen können, vergaß sie selten ihre Unterweisungen im Haß auf alles Deutsche, das sie grobschlächtig, maßlos und rechthaberisch fand. Darüber schlief sie oft genug noch einmal ein. Und so habe ich sie, als Folge meines ungenierten Starrens, in Erinnerung: fülliges, zartes Fleisch unter einer Haut, die an den üppigen Oberarmen zu den Ellbogen hin nachgab; weiße, sommersprossige gefleckte Schultern, die im weiten und ärmellosen Hemd aus safranfarbiger arabischer Seide steil in den Kissen lehnten, und ein leicht geöffneter Mund mit der dünnsten, das Blut kaum haltenden Lippenhaut, die ich je sah; blondes Flaumhaar darüber, in das der feuchtwarme Südwind kleine Schweißperlen hängte.

Nichts davon weiß ich wirklich. Ich bin wie der Schläfer, der aus einem Traum erwacht und in der Hoffnung, ihn behalten zu können, nach Papier und Feder greift. Aber dies weiß ich: Meine Mutter lag an dem Morgen, den ich hier im Sinn habe, halb mir zugewandt, so wie sie eben noch mit mir gesprochen hatte, und aus ihrem am Hals klaffenden Hemd glitt der Schlafenden eine Brust, dem eigenen Gewicht folgend, ins Freie; ein länglicher, bauchiger Tropfen weißglühender Materie, der seine drängende Schwere ganz in seinem unteren, prallen Rand versammelte. Ich hatte dies sengende Bild bei den Glasbläsern Palermos gesehen; noch in der Erinnerung an jenen Morgen schlägt mir die Glut wieder wie eine Hand ins Gesicht. So stark war die Gleichheit der Bilder, daß die Furcht, mich am mütterlichen Fleisch zu verbrennen, den schmerzhaft aus den Leisten aufsteigenden Wunsch unterdrückte, die runde tropfende Schwere in meinen Händen aufzufangen. Mit einem Schlag wußte ich, was das ist: nackt. Nicht einfach unbedeckte Haut und kaum gedachtes Begehren, sondern Geschlecht. Hand, die dreist nach den Hoden greift. Die Brustwarze beachtete ich nicht, ich war ihrer natürlichen Funktion noch zu nahe; sie spricht erst wieder die Sinne des Mannes an. Nur für die große runde Ausstülpung hatte ich Augen, besonders aber für die blauen Blutbäche, die dicht unter der zarten Haut die Oberbrust überzogen. Dabei war meine Mutter nicht schwanger. Sie hatte ja mich schon zu spät, neun Jahre nach der Eheschließung, empfangen, und darum waren bei meiner Geburt auch Zweifel an Konstanzes leiblicher Mutterschaft laut geworden. Man erzählte sich, die Kaiserin sei, als sie davon hörte, alsbald nach dem Abnabeln vor das Reisezelt gewankt, das auf dem Marktplatz von Jesi als Wochenstube hatte herhalten müssen, und habe den Gaffern verächtlich ihr nacktes, von Milch strotzendes Gesäuge gezeigt, in jeder Hand eine tropfende Brust, Milch zwischen den Fingern und Tränen in den Augen. Ich fragte mich später, als erwachsener Mann, ob das denn wohl glaubhaft sei. Schließlich kannte ich die allzu leicht entflammbare Phantasie klerikaler Schreiber im Umgang mit Fürstenbetten. Hier glaube ich ihnen. Eine Frau, die vor fremden Blicken im schamlos machenden Schmerz der Gebärenden die Schenkel öffnet, kann nichts mehr dabei finden, auch die Brust noch zu zeigen, zumal wenn es gilt, ein den Staat gefährdendes Gerücht zu stillen.

Um nach Palermo zurückzukehren: Meine Mutter erwachte und sah mich in früher Begierde starren. Doch weder schlug sie mich noch bedeckte sie sich hastig mit dem Hemd, was die Erinnerung an den heiklen Augenblick für immer verdorben hätte. Vielmehr lächelte sie und zog wortlos mein heißes Gesicht an ihre nackte Brust. Dafür liebe ich sie. Sie starb bald danach, noch im selben Jahr. Mein Leben bei fremden Leuten ging weiter.

Die Seele ist nicht im Samen

Nachrichten aus Österreich. Es ist mir insgeheim recht, daß die Wienerin Gertrud mich, den «getauften Sultan» und dreifachen Witwer, nicht zum Ehemann mag. So bekommen die Babenberger keine Königskrone und meine frühen Krampfadern keine Augenzeugin. Die Frau, die das Haar ihres Mannes sich Jahr für Jahr lichten sieht, lächelt. Die Frau aber, die das Ergebnis dieser Entwicklung noch heiraten soll, lacht.

Aristoteles sagt, so las ich, apropos Kahlkopf, heute nacht bei Avicenna, daß das Gehirn die Aufgabe habe, das Herz zu kühlen. Er meinte dies, daran läßt der Muslim keinen Zweifel, durchaus physiologisch. Der Grieche muß dann wohl ein Kahlkopf gewesen sein, dem die Athener Sonne den Schweiß durch die Poren der Kopfhaut trieb, wonach die ägäischen Etesienwinde durch Verdunstungskälte für Kühlung des Blutes sorgen konnten. Ich machte heute morgen eine Bemerkung hierüber zu Friedrich, der sich in Vineas Kanzlei das Dokument über seine Bestallung zum Generalvikar der Toskana abholte. Als ich den Jungen an meiner Tür vorüberhinken hörte, rief ich ihn herein. Wir sprachen noch einmal über die Unzuverlässigkeit Fasanellas, seines Vorgängers in diesem schwierigen Amt, schweiften aber bald ins Private ab. Als ich die Sache mit Aristoteles erwähnte, lachte Friedrich nicht, wie ich es erwartet hatte. «Vater», sagte er stockend, während ihm das Wasser, wie um seinen Mut gleich wieder abzukühlen, in die Augen schoß, «Vater, der Grieche ist der letzte Gott, der dir verblieb.»

Ich weiß es nicht erst seit heute: Meinen Bastarden ist am Herzen des Vaters gelegen, meinen legitimen Söhnen mehr an seiner Macht. Wenn ich auch durchaus die Zwänge der politischen Erbfolge dahinter sehe, so versage ich mir doch auch die genetischen Spekulationen nicht, die sich daran knüpfen lassen. Das Seelenvermögen ist dreifach, sagt Aristoteles. Die Lebenswärme durch Nahrungsaufnahme, das ist die Seele der Pflanzen; die Empfindung durch den Tastsinn, das ist die Seele der Tiere; das Denken durch den Geist, das ist die Seele des Menschen, doch in ihm, und nur in ihm, ist sie dreifach: Der Keim hat, indem er Nahrung aufnimmt, die Seele der Pflanzen, der Embryo, der die enge Welt des Mutterleibs abtastet, die Seele der Tiere, und der ans Licht gebrachte Mensch, in den der Geist einzieht, die Seele der Vernunft. Ist denn also, neben der Lebenswärme meiner Organe und den sensorischen Kräften meiner Nerven, auch mein Geist in meinem Samen? Sind also meine Kinder stets nicht nur Fleisch von meinem Fleisch, sondern auch Geist von meinem Geist? Das ist unmöglich, denn ich habe zum Sohn, um nur diesen zu nennen, einen Friedrich von Antiochien, der mich stützen will, und ich hatte zum Sohn einen König Heinrich, der auf mein Verderben aus war. Letzteres aber ist nicht meine Art, habe ich doch bei all meinem Zorn auf den Heiligen Stuhl nie auch nur in Gedanken versucht, ihn umzustürzen. Und also muß, was sich als Seele äußert, auch ein ursprünglich Äußeres sein, göttlich oder nicht göttlich, das steht dahin, in jedem Fall aber ein von außen Eingetretenes, das Bildung heißen mag oder Erziehung, Herkunft, Familie oder bloß schlechter Umgang.

In diese Richtung wurden meine Gedanken von einer jungen Gans gelenkt, die eine sarazenische Schabrackenstickerin aus Lucera zur Mutter gehabt hatte, ohne daß dabei Mythologisches im Spiel gewesen wäre. Ich hatte mit der künstlichen Bebrütung von Vogeleiern experimentiert, teils aus Neugier, teils aber auch in der Hoffnung, junge Falken zu Studienzwecken schon aus dem Ei in die Hand zu bekommen, statt erst im juvenilen Stadium aus den Höhlengräbern der sikulischen Nekropole von Pantalica, fünf Reitstunden westlich von Syrakus. Die Unzuverlässigkeit der apulischen Aprilsonne ließ mich nach anderen Wärmequellen Ausschau halten. Ich hatte beobachtet, daß brütende Vögel sich das Rauchgefieder ausrissen, um einen, so nahm ich an, möglichst innigen Kontakt zwischen dem Ei und der Blutwärme der Haut herzustellen. Das brachte mich auf den Gedanken, das Ei einer Gans, das damals gerade zur Hand war, einer Frau anzuvertrauen.

Ich ließ die Schabrackenstickerin bitten, sich die Haare aus den Armhöhlen zu entfernen, im Kastell von Lucera ein Bett aufzusuchen und das Ei achtundzwanzig Tage lang unter einer Achsel zu verwahren. Ein kurzfristiges Aufstehen und Ablegen des Eis war ihr erlaubt, denn auch die Vögel verlassen mitunter das Nest. Nachts, während sie schlief, wachten Beamte aus meinen Kammern darüber, daß sie die Rückenlage beibehielt und sich auch nicht abdeckte. Da ich durch Handauflegen bei einer brütenden Gans ermittelt zu haben glaubte, daß die Temperatur dieser Vögel geringfügig höher ist als die unsrige, ließ ich die junge Frau in regelmäßigen Abständen Wein trinken, der stark mit Orientpfeffer vermischt war. Auch legte man ihr häufig gewechselte heiße Bettflaschen bei. Am neunundzwanzigsten Tag schlüpfte ein fehlerfreies Küken aus dem Ei. Damit war mein Interesse an diesem Experiment, das nur dem Gedanken einer künstlichen Erbrütung von Falken gegolten hatte, erloschen.

Es wurde jedoch später wieder geweckt, als man mir dies erzählte: Die Sarazenin habe sich von dem Gänseküken, das sie mit soviel Geduld und Unbequemlichkeit erbrütet hatte, nicht trennen mögen. Und dann sei das Merkwürdige passiert, daß dieses inzwischen zu einer jungen Gans herangewachsene Küken der Frau, die es als erstes Lebewesen wahrgenommen hatte, als der vermeintlichen Mutter nicht mehr von den Füßen gewichen sei, selbst den Gang zur Latrine nicht ausgenommen. Jeder Versuch, so sagte man mir weiter, die junge Gans mit Artgenossen zusammenzubringen, habe mit einer sofortigen Flucht zurück zu der jungen Frau geendet, wo das Tier durch Anschmiegen an die Knöchel unter den sarazenischen Seidenhosen deutlich zeigte, wen es für seine Mutter hielt. Im Kastell war das Gelächter über die muslimische Leda mit der Gans groß gewesen.

Ist es unzulässig, in diesen Natursachen Tier und Mensch auch gedanklich zu vermengen? Ich glaube nicht. Kommt also auch bei uns von außen, was sich als Seele äußert? Und wenn das so ist, wenn also die Seele nicht im Samen ist, ist es dann nicht auch bedeutungslos für die Kindseele, ob der Samen des Vaters bei der Zeugung aus ehelicher Liebe floß oder nur aus fleischlicher Lust? Ich jedenfalls denke mir das so.

Über die Zeugung

Ich habe mit drei Frauen das Kaiserbett und mit sieben oder acht weiteren – die Gelegentlichen zähle ich nicht – das private Laken geteilt, doch meinem Amt ließ ich keine sich auch nur in Gedanken nähern. Der omnipotente Gott der Juden kam in Schwierigkeiten, als der Milchdunst der Heiligen Familie an ihm ruchbar wurde. Doch was sich störender noch als die kaiserliche Autorität mit uns zu Bett legte, das war mein Grübeln über das göttliche Geschäft der Zeugung. Es fing an bei den rationes seminales des heiligen Augustin, der, um das zeitliche Nacheinander der biblischen Schöpfungsgeschichte vor dem eigenen philosophischen Gedanken eines Zeitbeginns im Zusammenfall mit der Gleichzeitigkeit aller Schöpfungsakte zu retten, einen wohl mit Keimdrüsen ausgestatteten Gott quasi in die Urwüsten ejakulieren ließ, damit aus solchen Keimgründen die Weltgestalten bibelgetreu nacheinander – und auch am Montag der zweiten Woche noch – hervortreten konnten. Und es endete mein Grübeln noch lange nicht bei dem muslimischen Arzt und Philosophen Avicenna, der mich mit dem geeisten Skalpell seiner aufgeklärten Metaphysik schmerzlos von der biblischen Offenbarung eines vorweltlichen Schöpfers losschnitt: «Jedes Ding, das neu entsteht, hat vor seinem Werden in sich die stoffliche Möglichkeit zu existieren, oder es ist unmöglich.»

Ich habe in der Liebe der Frau zum Mann nie etwas anderes sehen können als den Drang der Materie zur Form, das blasigrote Leibvorwölben des heißen Siegellacks dem Petschaft entgegen. Doch M. Scotus, mit dem ich zu seinen Lebzeiten diese letzten Dinge oft besprach, hatte meine Kanzlistenmetapher, wie er das nannte, nicht gelten lassen wollen. Mit Aristoteles, den er schon in Toledo aus dem Arabischen übersetzt und bearbeitet hatte, belehrte er mich auf seine feierliche englische Singsang-Art, daß ganz im Gegenteil das weibliche Menstruum, die Substanz der monatlichen Reinigung, als die passive Materie kalt sei, während das männliche Blut, das den Embryo forme, indem es die weibliche Materie zum Gerinnen bringe, heiß ströme. Mit meinem spöttischen Einwand, schon jeder masturbierende Knabe wisse schließlich, daß es Blut wohl nicht sein könne, was in die Frau einströme, hatte er gelehrte Nachsicht: Die Lebenswärme des Mannes verkoche das überschüssige, zur Organernährung nicht benötigte Blut zu Samen und in ihm eingedickt liege die künftige Artgestalt, zu der, was immer Gegenteiliges Hippokrates auch sagen möge, die Frau nichts beitrage. Ströme die im Samen eingeschlossene Lebenswärme eines Mannes nur schwach, so könne er mit jeder Frau nur Töchter haben, allenfalls, wenn ich diese private Meinung erlaubte, weibische Söhne. Aber ich kannte die sich rückversichernde Vorsicht der Astrologen schon.

M. Scotus war sehr stolz, damals, auf die Versuche, die er seinen Adlatus, einen Frater Elias, zum Beweis der aristotelischen Theorie von der Wirkkraft der männlichen Lebenswärme, insbesondere aber vom Verkochen des Blutes zu Samen hatte anstellen lassen. Der Schotte nahm dies alles im Stil der neuen Zeit mehr physikalisch als metaphysisch, wie ich das Einwirken der Form auf den Stoff zu sehen geneigt war, weil niemand es wirklich sehen konnte. Doch ließ ich ihn machen. Des heiklen Gegenstandes wegen schied für die christlichen Herren ein Versuch am Menschen aus, hatte ihr Gott doch Judas Sohn Onan sterben lassen, als dieser, um seinem enkelgierigen Vater nicht mit der Witwe des Bruders zu Willen sein zu müssen, seinen Samen auf die Erde fallen und verderben ließ. M. Scotus trug keine Bedenken, sich zur Samengewinnung eines Bullen zu bedienen, da auch Aristoteles seiner Meinung nach in den animalischen Dingen zwischen Mensch und Tier nicht wesentlich unterschieden hatte.

Auf den Bullen war Elias verfallen, weil sich ihm in Montecassino die im Apollodorschen Handbuch der Mythologie überlieferte Sage von der Helios-Tochter und Minos-Gattin Pasiphaë eingeprägt hatte. Diese unglückliche Kreterin hat seit dem siebenten Gregor ganzen Generationen von Klerikern beigelegen und ihnen durch die Vermittlung nächtlicher Pollutionen das zölibatäre Leben erleichtert. Doch muß man zugeben, daß diese orgiastische Geschichte auch eine weniger reizbare Phantasie vergewaltigt.

Minos, rindergierig wie alle Griechen, hatte dem Poseidon das versprochene Opfer eines besonders prächtigen Stiers verweigert. Erbost darüber bestrafte der Meergott den Kreterkönig, indem er dessen Frau, eben jene Pasiphaë, mit einer die Brüste aufrichtenden sodomitischen Leidenschaft für den schönen Stier erfüllte. Daidalos, der Hofarchitekt, baute das Brautbett: ein kuhhohes Balkengerüst, über das er, die Intelligenz des Stiers richtig taxierend, eine Rinderhaut spannte. Pasiphaë spreizte sich – und von hier ab ist ein jeder mit ihr allein – auf Gurten in die Attrappe und empfing so den dumpfen Ansprung des erregt kotenden Stiers. Sie wird dabei, denke ich, mehr als nur ihr zitterndes Herz in beide Hände zu nehmen gehabt haben. Schließlich gebar sie den Minotauros, aber das ist ja bekannt.

Als der Bulle seine Zentnerlast mit Hilfe des aufgestützten Kinns auf den Rücken der künstlichen Kuh wuchtete und sich nach einem einzigen Schub entleerte, saß Frater Elias auf einem Melkschemel in der Attrappe und fing das Ejakulat geschickt in einer doppelten Schweinsblase auf. Ich fühlte mich, zuschauend, besudelt, weil ich gewisse Erinnerungsbilder in mir nicht unterdrücken konnte: der gleiche gebrochene Blick, der die Welt nur noch durch das vor Lust rote Adergeflecht der Augäpfel wahrnimmt; das gleiche Stöhnen, wenn das schlagartige Versagen der Muskeln die Atemluft unter dem Gewicht des hinsinkenden Körpers aus der Lunge über die Stimmbänder preßt; das gleiche nachtropfende Nässen. Schließlich der demütigende Abstieg vor kalt beobachtenden fremden Augen. Die Syrerin war dreizehn, als sie sie mir brachten.

Über Isabella von Brienne

Am Strick der Kirchenpolitik führte im November 1225 der Papst die königliche Färse aus dem Morgenland dem staufischen Stier zu, den Salza, der Deutschmeister, am Nasenring des Reichsinteresses hielt. Der Kuhhandel war mir recht: sie wollten Jerusalems Kirche, ich wollte Jerusalems Krone, die dieses Mädchen erben würde. Konnten schon die römischen Cäsaren nicht Weltkaiser sein, ohne den Fuß ins Morgenland gesetzt zu haben, so konnte es der christliche Cäsar ohne den Besitz des heiligen Grabes noch weniger. Isabellas Krone machte schon für den König von Sizilien den Unterschied zwischen Rex und Regulus aus. Freilich kam mir mit ihr, außer ihrer Trägerin, nichts Greifbares ins Haus. Auf des großen Gottfrieds syrischer Bouillon schwammen schon damals längst keine Fettaugen mehr. Das französische Haus Brienne, dem Isabella entstammte, lebte in seinem Kreuzfahrerstaat denn auch von wenig mehr als dem Hader zwischen den Sultanen von Kairo und Damaskus, den Söhnen des Ejjubiden Saladin. Es gab bei der Ankunft der Syrerin in Barletta an dieser Hochzeit allenfalls noch etwas zu feiern, nichts mehr zu segnen. Das hatte ich schon in der Heiligkreuzkirche von Akkon besorgen lassen, wo der Braut vor ihrer Krönung mein Ring von Jakob, Bischof in Patti, an den Finger gesteckt worden war. Als Heinrich von Hohenlohe sie dann in Barletta über die Laufplanke an Land führte, sah ich durch ein Fenster des Hafenkastells, in dem ich sie ohne Neugier erwartete, daß sie einen roten runden Lederkoffer in der Hand hielt, von dem der Deutsche mir später bei Tisch zuraunte, es habe sich eine jerusalemitanische Reisekrone darin befunden. «Ich weiß wohl», habe er sie bitter zu Johann von Brienne, ihren Vater, sagen hören, «daß ich Monsieur nichts sonst zu bieten habe.» Dies ließ mich gegen Mitternacht, als das Fest im Kastell zu Ende ging, länger über dieses Mädchen nachdenken, als sein Alter mir sonst Anlaß gewesen wäre.

Gott als metaphysischer Punkt

Dringender Audienzen wegen muß ich den blutroten Ariadnefaden, der in mein Lebenslabyrinth zurückführt, immer wieder fallenlassen. Aber Vergangenheit eilt auch nicht.

Thaddäus, der Großhofrichter, war bei mir. Er hat meine Sache vor dem Konzil von Lyon vertreten. Seit seiner Rückkehr gehen wir im Gespräch die Gründe durch, mit denen Innocenz mich de jure wie de facto absetzen zu können meinte. Ich nähme, dies unser heutiges Thema, die Heilige Schrift nicht ernst, und unter den christlichen Kaisern Roms sei ich, meiner Vorliebe für die Heiden wegen, nur mit Julian Apostata zu vergleichen. Lassen wir diesen Schwärmer, mit dem ich nur das Amt gemein habe. Lassen wir auch die Arroganz dieser Kirche, die im Namen des großen Dulders Unduldsamkeit predigt. Doch der Vorwurf, Zweifel in die Überlieferungen der Bibel zu setzen, trifft mich zu Recht. Wie aber sollte ich nicht, da doch von mir verlangt wird zu glauben, wo heute jeder Studentenverstand schon zu wissen begehrt! Einen gewissen Wert haben die alten Texte in der Festigung der Moralgesetze, zur Deutung der Natur sind sie unbrauchbar. Der erste Satz der Genesis schon stürzt die Welt, indem er einen vorweltlichen Gott den Himmel und die Erde aus dem Nichts dinglich erschaffen läßt, ins geistige Chaos. Es muß nämlich, das ist gewiß, etwas Ursprüngliches geben, ein Unentstandenes von Ewigkeit her. Das Mögliche, das Aufnahmefähige, das Materielle mit einem Wort, muß ungeschaffen sein, denn das Mögliche ist das Erste. Wäre es geschaffen, dann hätte seine Schaffung aus dem nicht einmal Möglichen geschehen müssen, und das ist so unmöglich, wie eine Ursache unmöglich ist, die nicht wirken kann, sagt Averroes. Ein vorweltlicher Allah sei neben der weltlich-ewigen Materie nicht beweisbar, die Materie einer Schöpfung weder fähig noch bedürftig. Das paulinische credo quia absurdum, das die Glaubwürdigkeit des Evangeliums just aus seinen Absurditäten herleitet, entwürdigt, auf das Alte Testament angewandt, Gott zu einem von allen Denkfaulen herbeigesehnten, weil eine strittige Sache endlich beendenden Punkt hinter dem ersten Satz der Genesis. Gott als metaphysischer Punkt hinter einem Glaubenssatz erspart der Kirche die geistige Unruhe der Wissenschaft, deren Semikolon-Gott ihr ein Greuel ist. Aber da sie Gott für die Einfältigen mit einem Leib und einem Wohnsitz versah, darf die Kirche sich nicht wundern, daß man anfängt, diesen Gott mit der Mathematik zu suchen statt mit dem Glauben. Sie werden ihre langen Formeln wie Leitern an den Himmel stellen und von der Höhe die Neuigkeit zur Erde zurückrufen, daß sie Gott nirgends sehen könnten. Aber: Man kann nicht sicher sein, nicht wahr, die Leitern werden niemals hoch genug hinaufgehen. Das wird der Kirche zum Überleben reichen. Gott ist, weil nicht beweisbar ist, daß er nicht ist. Gott ist nicht, weil nicht beweisbar ist, daß er ist. Gott – ein Wörterspiel. Doch kann den Kaiser das am wenigsten freuen, denn bald werden sie auch ihn fragen, woher, wenn nicht von Gott, er sein Amt denn habe? Soll er sagen: Von den deutschen Fürsten? Oder gar: Vom Volk? Da ist die Kirche die bessere Krücke für den Staat. Man muß den Ketzern Einhalt gebieten. Sie haben nur die Wahrheit, das Recht haben sie nicht. Bloß Narren machen da keinen Unterschied.

Mit der Traurigkeit eines ehrlichen Anwalts, der seinen Mandanten schuldig sieht, fragte Thaddäus mich, wie die Welt denn, wenn nicht von der Hand Gottes, wohl entstanden sei. Ich antwortete ihm mit dem Philosophen Leukipp von Milet, der den eleatischen Haarspaltereien über die unendliche Teilbarkeit der Materie ein Ende gesetzt hatte, indem er sagte: «Wäre die Materie bis ins Unendliche teilbar, so müßte sie einem völligen Zerfall entgegengehen, nach dessen Eintritt ein erneuter Aufbau nicht möglich ist.» Das kleinste unteilbare primäre Materieteilchen nannte er ein Atom. Eine unendliche Zahl von Atomen bewege sich, ungeschaffen und von Ewigkeit her, im leeren Raum; sich vereinigend, fügten sie sich zu den Erscheinungen dieser Welt; sie unterschieden sich voneinander, so Leukipp weiter, in der Gestalt wie das A vom N und in der Anordnung wie das AN vom NA. Ich lächelte Thaddäus zu: «Na’na, die Sarazenin, und Anna, ein Fräulein aus dem deutschen Wimpfen – wer wollte bestreiten, daß sie, obwohl aus identischen Bausteinen gefügt, in Erscheinung und Wesensart weit mehr trennt als nur die Alpen! Ich weiß es, denn ich schlief mit beiden.»

Thaddäus bekreuzigte sich. «Und wer oder was bewegt diese Atome, damit sie sich zu Körpern formieren können? Wer oder was ist der Erste Beweger, Herr?»

«Du hast Aristoteles gelesen, Thaddäus!»

«Man muß also – glauben?»

«Man wird wissen oder weiter suchen. Nur die Wege eines Gottes sind unerforschlich, nicht die der Natur. Ich weiß es, Thaddäus», sagte ich, ihn versöhnend, «denn auch auf diesen beiden brachte ich viele Nächte zu.»

Über die Vorurteile der Wissenschaft

Ohne den Melkschemel in der künstlichen Kuh zu verlassen, raffte Frater Elias das Kuhfell wie einen Bettvorhang beiseite und hielt die Schweinsblase, in der er das Ejakulat des Stiers aufgefangen hatte, prüfend gegen das Licht. Ein bulliger Melker, der sich den Nasenstrick des schwer atmenden Tieres sorglos um den Leib gebunden hatte, wie um einen in die Erde gerammten Pfahl, lachte roh auf und wies mit dem Kinn auf den Mönch: Unter der geschürzten Kutte, deren Fußsaum der hosenlose Elias sich unter einen Hüftstrick gesteckt hatte, um beweglicher zu sein beim Aufstülpen der Blase auf die geil suchende Rute des Stiers, wurde der körperliche Hintergrund sichtbar, vor dem das mythologische Bild von der Erregbarkeit der Kreterin durch einen Stier erst glaubhaft wird. «Du bist an verkehrter Stelle rot geworden, Mönch!» rief ich ihm lachend zu. Ich bereute es sogleich und strafte mich dafür, daß ich mich in dieser degoutanten Sache mit dem Melker gemein gemacht hatte, indem ich den wie ein Erröten aufsteigenden Wunsch unterdrückte, den Mann peitschen zu lassen. Es ist nicht eben viel, was den Feinen vom Gemeinen trennt: Er hängt der Zote ein Euter aus griffigen Witzworten an und gewinnt ihr so die weißeste, schmackhafteste Unschuldsmilch ab.

Ich hörte später von M. Scotus, der diese Experimente leitete, er habe die Temperatur des Wassermantels zwischen den Wänden der beiden Schweinsblasen gegenüber früheren Entsamungen desselben Bullen deutlich erhöhen lassen und ebenso deutlich eine Zunahme der Ejakulatsmenge registriert. Er neige dazu, sagte er, darin ein Indiz zu sehen für die Richtigkeit der aristotelischen These vom Verkochen des zur Organernährung nicht benötigten Blutes zu Samen. Es hat mich oft gewundert, wie unkritisch selbst die gelehrtesten Köpfe manchen Thesen gegenüberstehen, besonders solchen, die mit der Strahlkraft eines großen Namens, nicht aber mit der Logik eigenen kausalen Denkens in sie hineingerieten. Dieses ganze Geschäft der Zeugung ist in den Köpfen der meisten allzusehr vom Göttlichen durchwoben, als daß sie es am Hodensack eines Bullen, wenn schon nicht am eigenen, neu überdenken möchten. Zu welch anderem Zweck als dem der Wärmeabgabe, so frage ich mich, dehnt sich, im Bett oder im Stall, diese weitgehend haarfreie, empfindliche Hautausstülpung denn aus? Und weiß es die salernitanische Arzteschule nicht schon lange, daß ein Knabe später zum Zeugen nicht taugen wird, dessen Skrotum leer bleibt, weil die Hoden nicht herabwanderten aus der keimtötenden Hitze der Leibeshöhle? Und was ist neu daran, daß eine blutgefüllte und also heiße Vulva (auf nichts anderes läuft die Erhitzung des Wassermantels zwischen den Blasenwänden doch hinaus) den männlichen appetitus coitus und mit ihm auch die Menge des ausgestoßenen Samens steigert? Überhaupt kann es auf die Quantität des Spermas so sehr nicht ankommen, wenn man sieht, eine wie geringe Menge davon das Rind – kaum mehr als der ausgeruhte Mann – zur Reproduktion der eigenen, massigen Art braucht.

Ich diktierte in der Kanzlei, daß jeder salernitanische Student der Medizin drei Jahre lang Logik studiert haben müsse, «denn niemals kann die Wissenschaft der Medizin gewußt werden, ohne daß einer vorher von Logik etwas weiß», stilisierte Vinea meine, wie ich mich erinnere, einfachere Ausdrucksweise.

Ein Staatsakt

Ich deflorierte Isabella Brienne ohne Lust. Occursius hatte sie nach Art der Chirurgen nur so weit aufgedeckt, wie zur ungehinderten Erledigung dieses Staatsgeschäfts nötig war. Ihm war dabei bewußt gewesen, daß der Anblick des total entblößten Kinderkörpers dieser Dreizehnjährigen bei mir mit Sicherheit eine Erektion verhindern würde. Auch hatte er das Mädchen mit dem Takt des Alters im sachdienlichsten, das heißt schmerzmindernden Gebrauch der Beine und der Beckenmuskeln unterwiesen. Mich hatten, auch das auf seinen Rat hin, die Dienste der Sarazenin Na’na eineinhalb Stunden zuvor soweit reduziert, daß ein Eindringen in die Syrerin zwar noch möglich, eine ernstere Verletzung aber ausgeschlossen war. Isabella zog denn auch nur stimmlos den Atem durch die Zähne und preßte zurückweichend das Gesäß in die Matratze. Zu keiner Zeit nahm sie die weit offenen Augen im stark über der Nackenrolle abgewinkelten Kopf von der Zimmerdecke oder die Arme unter dem Bettuch vom Laken. Nur ihre Hände wanderten suchend ins Freie, zum Bettrand hin, und klammerten sich, die Knöchel weiß, dort fest. Ich sah ihrer Rechten, die meinen Ring mit dem Adler und dem Hasen trug, dabei mit einer oberflächlichen Rührung zu. Das lenkte mich ab und verhinderte, daß aus dieser Sache vollends ein hastiger Siegelbruch wurde. Die Augen noch immer auf Isabellas sich jetzt fahrig entspannende Hand gerichtet, dachte ich das angefangene Bild vom Siegelbruch (nicht ohne eine Spur von Literatenstolz) weiter: Ur-Kunde von Jungfräulichkeit, das V-Initial der Virgo schwarz gekräuselt auf weißem Grund, noch ungeschaut, der Widerstand gegen das Aufrollen in die sich werfenden Ränder gedrängt …

Die Ejakulation fiel auf das peinlichste zusammen mit dem hohlen Knall einer auf den nächtlichen Strand stürzenden einsamen Dünungswelle dicht unter den Fenstern des Marmorkastells: weißer Schaum, flockig an riffeligen, abweisenden Wänden. Gleich danach wehte mich aus dem Mund der Syrerin ein schwacher, aber deutlicher Geruch von Sperma an. Das Pneuma der Stoiker, dachte ich vage und drehte das Wort Kohäsion wie einen Ball, den man von allen Seiten betrachtet, im Kopf herum, aber es wollte sich kein brauchbarer Gedanke daran kristallisieren. Isabella leckte sich züngelnd die Lippen. Obwohl ich ihren Mund nicht berührt hatte, war die perlmuttfarbene Schminke auf der vor Trockenheit knittrigen Haut in viele kleine Schuppen gerissen, von denen eine, ich sehe sie heute noch, Isabellas Mund kaum mehr anhing und im Luftzug ihres Ausatmens auf die absurdeste Weise flirrte. Leiser Ekel, hervorgerufen durch das plötzliche Gefühl einer viel zu großen Nähe zu fremdem nachgiebigen Fleisch, streifte mich wie in stockdunkler Nacht der lautlose Flügel einer Eule. Aber ich überwand das und küßte sogar, wenn auch nur flüchtig und schon im Aufstehen, die im offenen Mädchenmund bloßliegenden Zähne, deren weiße, beinharte Knochenstruktur mir diese Geste einer kleinen Zuneigung erleichterte. Mit Sicherheit spielte hier auch die Traurigkeit herein, die ich in Isabellas Gesicht bemerkt hatte, als sie an Land gekommen war, in der Hand ihren einzigen Besitz, die jerusalemitanische Reisekrone, und auf den Lippen zum Salz der stürmischen Überfahrt noch die Bitterkeit der mir zugetragenen Bemerkung, sie wisse wohl, daß sie mir, außer der Kronenverheißung, nichts zu bieten habe.

Beim Aufstehen aus der Schere ihrer Schenkel war mir, als hätte ich an meinen Hüften ein zwar halbherziges, aber doch mehr als zufälliges, mich zum Verweilen einladendes Schließen der Mädchenknie gespürt, doch schob ich das sogleich auf Isabellas Wunsch, die ihr zugefügte Wunde so rasch wie möglich zu heilen. Weil ich das Gefühl, das ein zu enger Handschuh der Hand vermittelt, noch stark am Leib hatte, verbot ich dem wieder eintretenden Occursius mit einem raschen Kopfschütteln, sich von der Kindkaiserin das Laken zu erbitten, um daran die üblichen Blutzeichen zu konstatieren. Wozu der Demütigung die Beleidigung folgen lassen. Occursius hielt mir den Fellmantel hin. Ich nahm ihn und deckte ihn, mehr der Blickrichtung des Dieners als einer eigenen Eingebung folgend, über Isabella. Aus ihren Augen, die sie daraufhin zum erstenmal voll auf mich richtete, traf mich ein Blick, den ich kannte. Ich war ihm in den dämmerigen Korridoren zwischen den Reihen meiner gefesselten Falken in Gravina und anderswo hundertfach begegnet – gleichgültige Blicke aus Augen, denen nur die Quantität des einfallenden Lichts eine Veränderung im Ausdruck abgewinnen kann. In ihrem strömenden Schwarz stand ich wie der nacktbeinige Reiher im Fluß des Thales. Solche Augen sehen dich und sehen dich nicht. Du bist immer fremd und ungebeten. Und du bist immer viel zu nah.

Von Occursius hastig angekleidet, ging ich in die Kanzlei, ließ Peter Vinea aus dem Bett holen und diktierte ihm einen Brief an Johann von Brienne, im Hause. Darin forderte ich ihn auf, den als Regent getragenen Titel eines Königs von Jerusalem nach Erhalt dieses Schreibens niederzulegen und die echte Krone zu meiner Verfügung auf dem Altar der Grabeskirche zu deponieren. Die Ehe mit seiner Tochter sei vollzogen. Meinen Namen unterschrieb ich mit Hierusalem Rex. Dann schickte ich Vinea aus dem Zimmer und erbrach mich zum Fenster hinaus auf den Strand.

«Die Wärme», lehrte Galen in Übereinstimmung mit Hippokrates, «ist das erste Werkzeug der Natur. Ihr Sitz ist das Herz.» Fehle es an ihr, so müsse es bei der Zeugung zu Rückschlägen kommen in Richtung auf die weibliche Form, denn: «Um soviel ist das Weib unvollkommener als der Mann, um wieviel es kälter ist.»

Nach neun Monaten brachte Isabella, die ich am Morgen nach jener Nacht nach Terracina hatte bringen lassen, ein Mädchen zur Welt. Nur zwei Tage später gebar Na’na, mit der Isabella innerhalb von weniger als zwei Stunden mein Sperma geteilt hatte, einen Knaben. (Natürlich vergewisserte ich mich, daß die Sarazenin vorher und danach niemals aus der Obhut der kastrierten Kameralen von Lucera geraten war.)

Philosophie ist eines, Biologie ein anderes. Galen wollte seinen Lehrsatz von der Wärme als dem Agens, das das Männliche schafft, gewiß nicht im Sinne biederer Herzenswärme verstanden wissen. Er meinte es elementar.

Post coitum

In jenen Jahren widerte meine platte Neugier mich manchmal an, doch war sie legitim; in den Denkgebäuden der Naturphilosophen steckt so mancher lockere Stein. Das praktische Mittel des Experiments als Prüfstein hochfliegender Gedanken gilt ihnen noch immer wenig. Da ich aber die Denkkraft nicht hatte, die solchen geistigen Hochmut hätte rechtfertigen können, vertraute ich zuvörderst meinen Sinnen. Dabei ist es geblieben. Es ist eines denkenden Menschen unwürdig, eines Tages aus dieser Welt zu gehen mit wenig mehr im Kopf als nachgebeteten Sachen, seien sie nun religiöser oder wissenschaftlicher Natur. Es ist überdies wichtig für Menschen, die ihrer hohen Geburt oder einer herausragenden Begabung wegen ihresgleichen so häufig nicht haben, sich im nahen Umgang mit der Natur das Maß zu holen, das ihnen ihre Besonderheit relativiert. Mir diente dazu früher die Absonderung vom Hof in den Schatten eines einzelstehenden Ölbaums auf der seewärtigen Flanke eines Hügels im Vorland der Murge, die ein mittelhoher Gebirgszug ist in Richtung auf Tarent, dem Adriatischen Meer parallel. Ich ging oft, wenn ich in Apulien war (und das hieß häufig: in Andria, wo ich Isabella Brienne begrub und auch ihre Nachfolgerin im Ehebett, Isabella Plantagenet), zu Fuß landeinwärts, auf diesen Hügel zu. Heute entsteht auf ihm das Oktogon, das die Landleute Castel del Monte nennen. Auf solchen Gängen, in der Anonymität eines alten grünen Jagdumhangs, machte ich bald die Erfahrung, daß der Herrscher für die Menschen auf den Straßen kein persönliches Gesicht hat. Wird es ihnen ohne die üblichen Herrschaftszeichen dargeboten, erkennen sie es nicht. Sie erkannten es nicht einmal dann, wenn ich ihnen, eingedenk meines Porträts auf den goldenen Augustalen, im beschämend absichtsvollen Drehen des Gesichts das bekannte Profil bot.

Die verletzende Erkenntnis, daß immer nur der Goldgrund der Macht den Herrscher macht, provoziert in den nach Herrschaft Süchtigen die brutale Anwendung der Macht, wodurch diese zur privaten schmerzstillenden Droge wird, die nichts und niemanden heilt, vielmehr durch Mißbrauch Glieder und Kopf eines jeden Gemeinwesens schließlich zerstört. Die unsichere Grausamkeit des Abbasidenkalifs Harun ar-Raschid, mit der er sich ja nicht nur der Barmakiden entledigte, hatte ihren tiefsten Grund, davon bin ich durch Selbstprüfung überzeugt, in seinen von der historischen Anekdote so mißverstandenen anonymen Nachtzügen durch seine Hauptstadt Bagdad. Was als noble Bemühung begann, Recht zu sprechen nach Menschenkenntnis und Augenschein, endete in der Blutjustiz eines Richters, der zu sensibel war, um nicht bei Abwesenheit der äußeren Zeichen seiner Macht, Sternenmantel und Beil, seine Bedeutungslosigkeit, sein Ameisendasein unter Ameisen tief verletzt zu bemerken: Ihr kennt mich nicht? Ihr sollt mich kennenlernen!

Das von den Großen der Welt zur Schau getragene menschliche Gesicht ist die Maske vor der intellektuellen Eitelkeit, die, wenn die Sonne des Beifalls sie nicht wärmt, zur Aggression neigt. Das hat sie mit der – freilich ganz unschuldigen – Natur der Schlange gemein. Einer Viper am Mittag zu begegnen ist ungefährlich; jedes noch weit entfernte Schrittbeben vertreibt sie schon. Ihr aber am frühen Morgen auch nur versehentlich nahe zu kommen, wenn sie den noch nachtklammen und darum seiner selbst nicht sicheren Leib auf einem von der Sonne beschienenen Stein geschmeidig werden läßt, kann den Tod bedeuten.

Solche Gedanken trug ich damals in die Berge hinauf. Es ging oft Wind dort oben. Die Hitze des Tages erwärmt das Terrassenland zwischen Meer und Murge. Die Luft darüber steigt dann auf und macht kühlerer, vom Meer her einströmender Luft Platz. Das kann man in Meeresnähe als Seewind auf der Wange fühlen. Das von der Sonne bewirkte Aufsteigen der Luft vor den Bergen kann man sehen. Die Milane, die nach Kleintieren und Aas am Boden äugen, steigen auf dieser Luft wie auf Wendeltreppen in die Höhe, die Schwingen still ausgestellt, anstrengungslos.

Der tief zerfurchte Stamm des alten Ölbaums setzte meinem Rücken zu, während ich auf seinem zutageliegenden Wurzelwerk wie auf den Knochen einer Greisenhand saß. Schatten hat hier seinen Preis. Ich schätzte die Entfernung nach Andria auf neun Meilen, von Andria weiter zum Meer, nach Barletta oder Trani, die zusammen mit Andria die weißen Eckpunkte eines grünflächigen gleichseitigen Dreiecks bilden, auf noch einmal sieben Meilen, sechzehn insgesamt. Theophrast, der im Einklang mit seiner Zeit die Pflanzen nicht viel anders beschrieb als sein Lehrer Aristoteles die Tiere, nämlich zum Beweis philosophischer Ideen, weniger um ihrer selbst willen, billigte dem Ölbaum im äußersten Fall dreihundert Stadien, das sind nur gut sieben geographische Meilen, als gerade noch möglichen vom Meer entfernten Wuchsort zu. Das ist eine erstaunlich definitive Behauptung für einen Gelehrten, der von der Welt aus eigener Anschauung nicht mehr als drei Provinzen seiner griechischen Heimat kannte. Ich dagegen weiß von meinen Zügen durch Oberitalien nach Deutschland, daß der Ölbaum auch weitab vom Meer gedeiht, dessen Anhauch Theophrast als förderlich für ein gutes Gedeihen der Oliven bezeichnet. Hieran scheint wahr zu sein, daß der Ölbaum den Wind braucht, der sich über einer größeren Wasserfläche, gleich ob süß oder salzig, mit Feuchtigkeit sättigen konnte.

Am Ölbaum, der mit Mythen nicht weniger dicht behangen ist als mit Blättern, erkenne ich mich noch immer als puer Apuliae, als Kind des Südens, Italiener. Die deutsche Eiche als der mythologische Leitbaum des germanischen Nordens spricht nicht zu mir: Indem sie in ihrem Saftbereich nur die stinkenden Trüffel gedeihen läßt (um die sich die Schweine raufen), periodisch den Blattschmuck von sich wirft und ihre Lebenskraft ganz in die steinerne Tiefe des Holzes zieht, symbolisiert die Eiche nur zu genau deutsches Wesen, das zwischen streitsüchtiger Roheit und monastischer Verinnerlichung ewig schwankt. Auf dem mächtigen Wurzelstock eines wilden Ölbaums dagegen richtete sich Odysseus sein Ehebett. Und als die Titanin Leto dem Zeus auf Delos die göttlichen Zwillinge Apollon und Artemis gebar, da hielt sie sich, im Schmerz der Wehen, hockend an einem Ölbaum fest; jedenfalls glaube ich mit Catull nicht an die eher glatte, geschichtslose Palme, die man auf Delos als die angebliche Geburtshelferin der Leto lange zeigte. Es muß der zerklüftete, den Fingern Halt gebende Baum der Minerva gewesen sein, dessen Oliven selbst der hölzerne Plinius im enzyklopädischen Bauchladen seiner naturwissenschaftlichen Denkfrüchte den vordersten Platz einräumte: Zwei Flüssigkeiten gebe es, die dem menschlichen Körper angenehm seien, nämlich innerlich der Wein und äußerlich das Öl, beide von Bäumen kommend, «aber das Öl etwas Notwendiges».

Als die Bäume des Waldes einen der Ihrigen zum König über sich setzen wollten, gingen sie zum Ölbaum, damit der ihn salbe. Der Ölbaum, wie nach ihm auch der Weinstock, lehnte ab; sie verabscheuten beide den plebejischen Drang nach Unterwerfung unter den Willen eines anderen.

Phoebo absente nil sum. Ohne Sonne bin ich nichts. Doch muß ich einräumen, daß in diesen Gedanken die Stimme meiner Mutter ist. Die normannische Konstanze, ich sagte es schon, haßte meinen staufischen Vater Heinrich seiner nebelländischen Grausamkeit wegen. Gegen Mutterlippen an Kinderohren kommt keine Alma mater an.

Unter diesem Ölbaum relativierte ich früh Macht und Ruhm. Obwohl in den Naturwissenschaften nicht ungebildet, wußte ich für die Phänomene, denen meine umherschweifenden Blicke und Gedanken Ursache und Wirkung abfragten, nur selten eine sichere Erklärung. Über die Einfältigen erhob ich mich, war ich ehrlich, bestenfalls insoweit, als ich beispielsweise nicht, wie Ibn Abbas, die Periodizität der Ozeangezeiten durch einen Engel bewirkt glaubte, der Flut und Ebbe mittels Ein- und Austauchen eines Fußes ins Meer herbeiführt. Poseidonios’ Hypothese aber, die der Geograph Strabon überlieferte und die in einer kosmischen Sympathie zwischen Erde und Mond die Ursache für die Gezeiten sieht, vergewaltigte durch die Stoßkraft dieses die Erde als Allzentrum erschütternden Gedankens meinen Geist mehr, als daß sie ihn mit wirklicher Erkenntnis durchdrang. Überhaupt fühlte ich mich, als damals noch getreuer Sohn der Kirche, diesen virilen hellenistischen Denkern gegenüber öfters in der Demutshaltung einer trotz redlicher Bemühung kinderlos bleibenden Frau, der schließlich mangels Umgang mit fremden Männern gar nichts anderes übrigbleibt, als in der zufriedenstellenden Erektion am eigenen Mann auch schon den Beweis für die Keimfähigkeit seines Samens zu sehen. Denn was ist das: eine kosmische Sympathie zwischen Erde und Mond? Das Phänomen reduzierte sich für mich auf die – freilich nachdenkenswerte – Wahrnehmung der Atlantikfischer bei Cadiz, nach der die Gezeiten des äußeren Meeres zusammenzufallen scheinen mit bestimmten Mondphasen. Wie aber kann das zur Erklärung herbeigezogene Pneuma der Stoiker, dieses das All füllende kohäsive Medium, sowohl, wie sie sagen, das geflüsterte Liebeswort von den Lippen der Frau zum Ohr des ihr beiliegenden Mannes transportieren als auch das Meer bewegen? Ich fragte damals nicht weiter danach. Ich war ein noch junger Mann. Da reichen Engel und Erektionen hin, die oberen und die unteren Phänomene zu erklären.

Hier, unter diesem Ölbaum, schlief ich in späteren Jahren oft ein und sah mich dann manchmal im Traum in der apulischen Landschaft Tavoliere reiten: eine Fliege auf einem mächtigen Tisch, ruckhaft ganz sinnlose Wege gehend zwischen dunklen Baumkerzen, die ernst den Tisch schmückten und über ihren Kronen die Luft schlierig wabern ließen. Niemals in diesen flachen, von Gliederzucken gestörten Nachmittagsträumen kam mir der Gedanke, ich könnte das dort unten nicht sein, war ich doch immer auch ein anderes noch: das Augenpaar eines hoch über mir anwartenden Falken, das noch die fernsten meiner inneren und äußeren Dinge nahe sieht.