12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Dörlemann eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

John Cromartie besucht mit seiner Freundin Josephine Lackett den Zoologischen Garten, dabei kommt es zu einem Streit. Josephine hält John seine »atavistischen Ansichten« vor und meint, er gehöre selber in den Londoner Zoo.Gesagt, getan: Kurzerhand schreibt Cromartie einen Brief an die Zoo-Direktion, seiner Bitte wird entsprochen und er zieht bald darauf in einen geräumigen Käfig im Affenhaus. Seine beiden Nachbarn, ein Schimpanse und ein Orang- Utan, sind alles andere als begeistert und würden den neuen Mitbewohner, vor dessen Käfig die Leute in langen Schlangen stehen, vor lauter Eifersucht am liebsten in der Luft zerreißen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 112

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

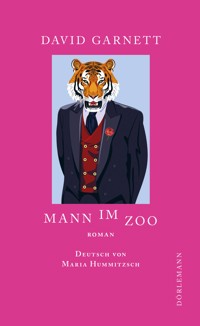

David Garnett

Mann im Zoo

Roman

Aus dem Englischen von Maria Hummitzsch

DÖRLEMANN

Der Originaltitel »A Man in the Zoo« erschien 1924 bei Chatto & Windus in London. Die Übersetzung folgt dieser Ausgabe.eBook Ausgabe 2016Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten© The Estate of David Garnett© 2017 Dörlemann Verlag AG, ZürichUmschlag: Mike Bierwolf, unter Verwendung einer Illustration von takahuli production, ShutterstockSatz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, LemfördeISBN 978-3-03820-940-9www.doerlemann.com

Inhalt

David Garnett

Vorbemerkung des Autors

Ich danke Mr Arthur Waley für die Erlaubnis, aus seiner Übertragung eines Gedichts von Wang Yanshou zitieren zu dürfen, veröffentlicht in The Temple and other Poems (Messrs. Allen & Unwin).

Darüber hinaus möchte ich betonen, dass ich die Königliche Zoologische Gesellschaft stets geachtet und bewundert habe und den Ruf ebenjener mit dieser Geschichte in keiner Weise, weder explizit noch implizit, zu schädigen gedenke.

John Cromartie und Josephine Lackett zeigten am Drehkreuz ihre grünen Eintrittskarten und betraten den Garten der Zoologischen Gesellschaft durch das Südtor.

Es war ein warmer Tag Ende Februar, ein Sonntagmorgen. Ein Hauch von Frühling lag in der Luft, gepaart mit den Gerüchen von Tieren – Yaks, Wölfen und Moschusochsen –, was die zwei Besucher jedoch nicht bemerkten. Die Verliebten hatten Streit.

Bald schon kamen sie zu den Wölfen und Füchsen und blieben vor einem Käfig stehen, in dem das Tier einem Hund doch recht ähnlich sah.

»Die anderen, die anderen! Immer dreht sich alles um die anderen«, sagte Mr Cromartie. Seine Begleiterin reagierte nicht, und so fuhr er fort:

»Du sagst, einer fühlt dies, ein andrer womöglich das. Sprichst mir gegenüber einzig von dem, was die anderen fühlen oder fühlen könnten. Oh, ich wünschte, du würdest sie alle vergessen und mir sagen, was du fühlst, aber wahrscheinlich musst du über die Gefühle der anderen sprechen, weil du selbst keine hast.«

Das Tier vor ihnen langweilte sich. Schaute kurz auf und vergaß sie sogleich. Es lebte auf engem Raum und hatte die Welt jenseits der Gitter vergessen, in der Geschöpfe, die ihm nur allzu ähnlich waren, wild umherjagten.

»Wenn das der Grund ist«, sagte Cromartie, »so sag es ruhig. Es wäre nur aufrichtig, wenn du mir sagtest, dass du nichts für mich empfindest. Unaufrichtig aber ist, wenn du erst sagst, dass du mich liebst, und dann, dass du Christin bist und alle Menschen gleich liebst.«

»So ein Unsinn«, sagte die junge Frau, »du weißt, dass das Unsinn ist. Mit Christlichkeit hat das nichts zu tun, sondern damit, dass ich mehrere Menschen sehr lieb habe.«

»Du hast nicht mehrere Menschen sehr lieb«, unterbrach Cromartie sie. »Menschen wie deine Tanten kannst du unmöglich lieb haben. Keiner könnte das. Nein, in Wahrheit liebst du niemanden. Das redest du dir nur ein, weil dir der Mut fehlt, für dich allein zu stehen.«

»Ich weiß recht wohl, wen ich liebe und wen nicht«, sagte Josephine. »Und solltest du von mir verlangen, dass ich mich zwischen dir und allen anderen entscheide, so wäre ich dumm, mich dir auszuliefern.«

Dingo ♂

Canis familiaris var.

New South Wales, Australien

»Armer kleiner Dingo«, sagte Cromartie. »Sie sperren die Tiere unter den fadenscheinigsten Vorwänden ein. Das hier ist doch ein gewöhnlicher Hund.«

Der Dingo winselte und wedelte mit dem Schwanz. Er wusste wohl, dass von ihm die Rede war.

Josephine wandte sich dem Dingo zu, und wie sie ihn so anschaute, wurden ihre Gesichtszüge ganz weich.

»Ich nehme an, sie müssen hier alles haben, jedes nur erdenkliche Tier, selbst wenn es nichts weiter ist als ein gewöhnlicher Hund.«

Sie gingen zum nächsten Käfig, blieben Seite an Seite davor stehen und betrachteten das Tier.

»Der Schlankhund«, las Josephine das Schild vor. Sie lachte, und der schlanke Hund erhob sich und ging weg.

»Und das hier ist also ein Wolf«, sagte Cromartie, als sie ein paar Meter weiter erneut haltmachten. »Noch so ein eingesperrter Hund … ›Dich mir auszuliefern‹, Josephine, das ist doch verrückt. Und zeigt, dass du mich nicht liebst. In der Liebe heißt es: Alles oder nichts. Du kannst nicht mehrere Menschen gleichzeitig lieben. Das weiß ich, weil ich dich liebe und somit jeder andere Mensch mein Feind ist, zwangsläufig mein Feind ist.«

»Was für ein Unsinn!«, sagte Josephine.

»Wenn ich dich liebe«, fuhr Cromartie fort, »und du mich, so sind alle Menschen Feinde für mich, nur du nicht, und alle sind Feinde für dich, nur ich nicht. Dumm, dich mir auszuliefern! Ja, du bist dumm, wenn du glaubst, dass du liebst, obwohl du es nicht tust, und ich wäre dumm, sollte ich dir glauben. Einem Menschen, den du liebst, lieferst du dich nicht aus, sondern kannst ihm gegenüber ganz du selbst sein, statt in eine Rüstung zu steigen.«

»Gibt es hier denn nichts als zahme Hunde?«, fragte Josephine.

Sie gingen gemeinsam auf das Löwenhaus zu, und Josephine hakte John unter. »Eine Rüstung. Das will mir so gar nicht in den Sinn. Ich ertrage es nicht, Menschen weh zu tun, die ich liebe, und darum werde ich nicht mit dir leben oder irgendetwas tun, das sie kränken würde, sollten sie es erfahren.«

John sagte nichts dazu, zuckte nur mit den Schultern, kniff die Augen zusammen und rieb sich die Nase. Im Löwenhaus gingen sie langsam von einem Käfig zum nächsten, bis sie zu einem Tiger kamen, der hin und her lief, immerzu, hin und her, und unerträglich vertraut den großen gezeichneten Kopf drehte, wobei er mit den Schnurrhaaren die Backsteinwand streifte.

»Die armen Tiere, sie müssen ihre Schönheit teuer bezahlen«, sagte John nach einer Pause. »Was nur unterstreicht, was ich gesagt habe. Die Menschen wollen alles Schöne einfangen und wegsperren, um dann in Scharen herbeizueilen und mit anzusehen, wie es nach und nach verendet. Darum ist es besser, man versteckt sein wahres Ich und lebt verborgen hinter einer Maske.«

»Wie ich dich hasse, John, dich und deine Ideen. Ich liebe meine Mitmenschen, also die meisten jedenfalls, ich kann nicht anders, und ich kann doch nichts dafür, wenn du ein Tiger bist und kein Mensch. Ich bin nicht verrückt, sondern vertraue mich den Menschen mit jeder Faser an und habe hoffentlich nie irgendwelche Gefühle, die ich nicht gern mit ihnen teilte. Gut, dann bin ich eben eine Christin – immer noch besser, als an Verfolgungswahn zu leiden und mich einschüchtern zu wollen, weil ich Vater und Tante Eily lieb habe.«

Aber Miss Lackett wirkte nicht allzu eingeschüchtert, als sie das sagte. Im Gegenteil, ihre Augen glänzten, ihre Wangen glühten und ihr Blick war gebieterisch, während sie unablässig mit der Schuhspitze auf den Steinboden klopfte. Das Geräusch fiel Mr Cromartie auf die Nerven, also kommentierte er es absichtlich leise, damit Josephine ihn nicht verstand; das einzige verständliche Wort war »einschüchtern«.

Was er gesagt habe, fragte sie darauf harsch. John lachte. »Welchen Sinn hat es, dir überhaupt etwas zu sagen, wenn du doch schon in Rage gerätst, noch ehe du gehört hast, was ich sagen möchte?«

Josephine erbleichte vor Selbstbeherrschung; einen friedlich daliegenden Löwen funkelte sie derart wütend an, dass sich das Tier kurz darauf erhob und im Anbau hinter dem Käfig verschwand.

»Josephine, nun sieh es doch ein. Entweder du liebst mich oder du liebst mich nicht. Wenn du mich liebst, wird dir der Preis, die anderen für mich zu opfern, nicht zu hoch sein. Genau das tust du aber nicht, woraus folgt, dass du mich nicht liebst und nur gern um dich hast, weil es deiner Eitelkeit schmeichelt. Ich wünschte, du würdest dir dafür einen anderen suchen. Ich mag diese Rolle nicht, und jeder alte Freund deines Vaters wäre eine bessere Besetzung als ich.«

»Was fällt dir ein, die alten Freunde meines Vaters ins Feld zu führen?«, erwiderte Josephine. Sie schwiegen. Plötzlich sagte Cromartie: »Zum letzten Mal, Josephine, willst du mich deinen Verwandten zum Trotz heiraten oder nicht?«

»Nein! Du einfältiger Barbar!«, sagte Josephine. »Nein, du wildes Tier. Verstehst du denn nicht, dass man seine Mitmenschen nicht so behandelt? Ist denn wirklich jedes meiner Worte umsonst? Einhundert Mal habe ich dir erklärt, dass ich meinen Vater nicht ins Unglück stürzen werde. Ich habe nicht vor, mich enterben zu lassen und von dir abhängig zu sein – zumal dein Geld noch nicht einmal für dich alleine reicht –, nur um deine Eitelkeit zu stillen.«

»Meine Eitelkeit? Du glaubst, deine Liebe schmeichelt meiner Eitelkeit? Dann würde es auch ein Pavian tun oder ein Bär.«

»Du bist Tarzan bei den Affen; du gehörst in den Zoo. Die Sammlung hier ist nicht vollständig ohne dich. Du bist ein Überbleibsel; Atavismus allerschlimmster Sorte. Was weiß denn ich, warum ich mich in dich verliebt habe – und das habe ich, aber ich kann keinen Tarzan heiraten, dafür bin ich nicht romantisch genug. Ich sehe wohl, dass du glaubst, was du sagst. Du denkst tatsächlich, jeder Mensch ist dein Feind. Doch ich versichre dir, wenn ein Mensch an dich denkt, dann allenfalls als das fehlende Glied. Ich wiederhole es nur zu gern, du solltest dich hier im Zoo einsperren und ausstellen lassen, den Gorilla zu deiner Rechten und den Schimpansen zu deiner Linken. Die Wissenschaft hätte ihre Freude an dir.«

»Wie du meinst, das werde ich tun. Du hast mich überzeugt. Ich werde in die Wege leiten, dass man mich hier ausstellt«, sagte Cromartie. »Ich bin dir sehr dankbar, dass du mir reinen Wein über mich eingeschenkt hast.« Dann lüftete er den Hut und sagte »Auf Wiedersehen«, nickte kurz und ging.

»Aufgeblasener Affe«, murmelte Josephine und eilte durch das Drehkreuz hinaus.

Sie waren beide wütend, John Cromartie allerdings derart verzweifelt, dass er um seine Wut gar nicht wusste, sondern glaubte, er sei nur sehr unglücklich und traurig. Josephine hingegen war in Hochstimmung. Sie hätte Cromartie auch ausgepeitscht.

Cromartie konnte an diesem Abend nicht stillsitzen. Erdreistete sich ein Stuhl, ihm im Weg zu stehen, stieß er ihn um, merkte dabei jedoch rasch, dass er durch das Umschmeißen von Möbelstücken wohl kaum zu innerem Frieden zurückfinden würde. Und in diesem Augenblick fasste Mr Cromartie einen Entschluss – einen, den gewiss kein anderer Mensch in seiner Lage gefasst hätte.

Nämlich, sich irgendwie als Teil der Menagerie im Zoo ausstellen zu lassen.

Gut möglich, dass allein seine eigentümliche Versessenheit, stets sein Wort halten zu wollen, die Erklärung des Ganzen ist. Impulse entspringen jedoch in der Regel einer Laune und sind weniger mit dem Verstand zu erklären. Und dieser Mann war ebenso stolz wie störrisch, weshalb er im Affekt Beschlossenes so weit trieb, bis es kein Zurück mehr gab.

Anfangs redete er sich ein, es nur zu tun, um Josephine zu demütigen. Wenn sie ihn liebte, würde sie leiden; liebte sie ihn nicht, war ihm ohnehin gleich, wo er sich befand.

»Und vielleicht hat sie recht«, sagte er grinsend zu sich. »Vielleicht bin ich wirklich das fehlende Glied und der Zoo ist der beste Ort für mich.«

Er nahm seinen Füllfederhalter und einen Bogen Papier und machte sich daran, einen Brief aufzusetzen, obwohl er wusste, dass er würde leiden müssen, sollte er mit diesem Erfolg haben. Kurz durchdachte er, welche Qual es bedeuten würde, in einem Käfig gehalten zu werden und sich dem Spott der gaffenden Meute auszusetzen.

Bis ihm aufging, wie viel schwerer das erst für manche der Tiere sein musste. Die Tiger beispielsweise waren stolzer und freiheitsliebender als er, fanden keinerlei Zerstreuung oder Ablenkung und das Klima war für sie gänzlich ungeeignet.

Was ihn betraf, gab es keine solchen zusätzlichen Schwierigkeiten. Er sagte sich, dass er eigentlich recht demütiger Natur sei und ja von sich aus auf seine Freiheit verzichte. Sollten ihm keine Bücher erlaubt sein, so blieb ihm immer noch, die Besucher mit dem gleichen Interesse zu beobachten wie sie ihn.

Auf diese Weise sprach er sich Mut zu, und die Vorstellung, wie schlimm es für die Tiger sein musste, ging ihm so nah, dass ihm sein eigenes Schicksal nur noch halb so schlimm erschien.

Nach all diesen Gedanken war er derart unglücklich, dass er sich ohnehin nichts Schlimmeres vorstellen konnte. Er hatte Josephine verloren, und in der Zucht eines Zoos wäre der Verlust leichter zu ertragen. Bestärkt durch diese Erwägungen, schüttelte er den Füllfederhalter und schrieb:

Sehr geehrter Herr,

ich schreibe Ihnen, um Ihrer Gesellschaft einen Vorschlag zu unterbreiten, und hoffe doch, dass Sie Ihren Mitgliedern empfehlen, diesen ernsthaft in Betracht zu ziehen. Darf ich vorausschicken, dass ich die Gärten der Zoologischen Gesellschaft gut kenne und sehr bewundere? Die Außenanlagen sind weitläufig, die Häuser funktional und bequem. Sie beherbergen in Ihrem Zoo die gesamte Fauna des Erdballs, das heißt – fast, denn ein Säugetier von großer Bedeutung fehlt. Und je länger ich über dieses Fehlen nachdenke, umso auffälliger erscheint es mir. Den Menschen in einer Sammlung der Fauna unserer Erde auszusparen, ist, als würde man Hamlet ohne den Prinzen von Dänemark spielen. Nun mag es auf den ersten Blick unwichtig erscheinen, da die zusammengestellte Sammlung zur Beobachtung und zum Studium durch den Menschen dient. Ich gebe gern zu, dass man den Menschen häufig genug beim Spaziergang durch den Garten erblickt, glaube jedoch, triftige Gründe anführen zu können, weshalb die Gesellschaft ein Exemplar der menschlichen Rasse ausstellen sollte.