Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Residenz Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mit schmerzhafter Offenheit, Witz und Zärtlichkeit erzählt Moritz Franz Beichl von zwei ungleichen Brüdern und von seiner Suche nach alternativen Bildern von Männlichkeit. In Moritz Franz Beichls Roman begegnen sich zwei Männer, die nichts gemeinsam haben – außer etwas Wesentliches: den Vater. Denn alles unterscheidet den Erzähler von seinem Bruder Konrad, dem Juristen und Familienvater, der in einem schönen Haus wohnt – und ein konventionelles Männerbild fortschreibt. Attraktiver, moderner, aber mit all der normativen Gewalt, die da immer schon war. Doch jetzt ist der Vater gestorben, die beiden Brüder müssen gemeinsam das Begräbnis organisieren – und erstmals hat der Erzähler seinem großen Bruder etwas entgegenzuhalten: ein selbstbestimmtes Leben als Balletttänzer, als schwuler Mann, als eigensinniger Single. Die alten Konflikte brechen auf, aber Versöhnung kann es vielleicht auch geben, ohne das Leben des anderen ganz zu verstehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 163

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

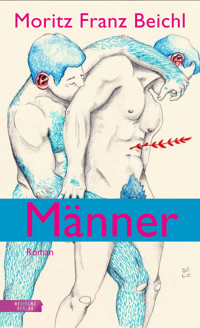

Moritz Franz Beichl

Männer

Roman

Der Verlag dankt für die Unterstützung

© 2024 Residenz Verlag GmbH

Salzburg – Wien

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

www.residenzverlag.com

Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.

Umschlaggestaltung: Sebastian Menschhorn unter Verwendung von »Me quieres o no« von Bran Sólo, 2018

Lektorat: Jessica Beer

ISBN eBook 978 3 7017 4718 4

ISBN Print 978 3 7017 1785 9

Inhalt

eins

zwei

drei

vier

fünf

sechs

sieben

acht

neun

zehn

elf

zwölf

dreizehn

vierzehn

fünfzehn

sechzehn

siebzehn

achtzehn

neunzehn

zwanzig

einundzwanzig

zweiundzwanzig

dreiundzwanzig

vierundzwanzig

fünfundzwanzig

sechsundzwanzig

siebenundzwanzig

achtundzwanzig

Die Bestattung

Ich erinnere mich an schlecht artikulierte Satzfetzen.

Ich erinnere mich an Fragmente gesprochener und gebrochener Sprache, ich erinnere mich an die Melodie eigenwilliger Phrasen aus einer alten Zeit, an bestimmte fehlerhaft ausgesprochene Wörter, die für mich in ihrer Fehlerhaftigkeit ehrlicher klingen, als es die anerzogene Richtigstellung je könnte.

Ich erinnere mich an eine Sprache und an das, was sich hinter dieser Sprache verbirgt. An eine Sprache, die mit gesprochenen oder geschriebenen Wörtern die eigentliche Welt aufmacht, die ich täglich in den tiefsten Poren meines Körpers mit mir umhertrage. Diese Fragmente von Sprache sind niemals das eigentliche Spektakel. Diese Fragmente verweisen lediglich tollpatschig und unvollständig auf etwas, das ohne Sprache so gut wie gar nicht mehr heraufzubeschwören wäre.

Ich erinnere mich an Gulasch mit Kartoffeln und Würstchen oder Fisolen.

Ich erinnere mich an: Warum schwingst du deine Arme so sehr beim Gehen?

Ein Bild in meinem Kopf von mir und meiner ersten Zigarette, ich war dreizehn, im Skaterpark des Dorfes mit den anderen Kindern, wir waren oft dort, auch wenn mein Skateboard eher als Accessoire diente und kaum seine eigentliche Funktion erfüllte.

Ich erinnere mich an Maisfelder und Baumhäuser und Masturbation und an das Schwimmbad im Garten.

Ich erinnere mich an: Was soll ich bloß mit meinen Händen machen? Ich erinnere mich an Selbstgebasteltes aus der Schule für den Vatertag (nicht den Muttertag). Ohne die verpflichtende Vorbereitung eines Geschenks durch die Volksschule hätte man nie im Leben an ein Geschenk für den Vater gedacht. Ich erinnere mich an die Väter meiner Freund:innen und ich erinnere mich an meinen Vater. Ich erinnere mich an eine Unterbrechung, eine Distanz, einen Unterschied. Eine Lücke.

Mein erster Kontakt mit der Polizei. Die noch immer schmerzhafte Erinnerung, dass ich bei Pizza Hut Spaghetti Bolognese bestellte und du mich deswegen schikaniert hast, weil ich keine Pizza wollte, und ich mich leise fragte: Sind die anderen großen Brüder auch so gemein, wie du es zu mir bist, oder liegt es an mir selbst? Anschließend eine lange Zeitstrecke ohne Erinnerungen an Spaghetti Bolognese.

Ein Fragment der Hilflosigkeit in meinen Gehirnwindungen, nämlich das sich im Hintergrund versteckende und doch den gesamten Körper einnehmende Unbehagen, dass ich vermutlich schwul bin, jedoch gleichzeitig von der Gesellschaft des Dorfes so erzogen wurde, dass ich Schwule hasse. Meine erste Ballettstunde, ich war der einzige Junge im Kurs, und obwohl ich nie aufgehört habe mit dem Tanzen, erinnere ich mich an die erste Stunde und dass ich mir immer wieder sagte, ich würde nie etwas richtig machen. Haufenweise Crème fraîche im Kühlschrank und Sauerrahm, und auch heute noch geben mir die unzähligen Plastikbecher voller Rahm, die im Kühlschrank ganz entspannt wie eine Gruppe Zen-Buddhisten warten, ein seltsames Gefühl von Heimat. Die Siedler von Catan und: Ich spiele aber nur mit, wenn ich Rot bin! Und ich nahm die Farbe, die übrig blieb.

Der Geruch von Urin, Sperma und Kot.

Dialoge, Monologe und Leerstellen, die nur aus Gedankenstrichen bestehen. Ich erinnere mich an rote Haare und Klischees. Ich erinnere mich an Sommersprossen und dass Thomas sagte, er hätte auch gerne welche, zumindest ein paar wenige, es müssten ja gar nicht so viele wie bei mir sein, und ich damals schwer verwundert darüber war, dass es ein Kind gibt, das Sommersprossen wirklich cool findet. Ich dachte lange, Thomas wollte mich verarschen.

Superheldenfiguren und deren Körper. Polly-Pocket-Puppen und deren Körper. Getränke wie Fanta und Sprite und Wasser in Glasflaschen. Geburtstagsfeiern: das Essen, die Spiele, die Erwachsenen, die auf höchstem Niveau performten, bis sie irgendwann nicht mehr konnten. Musicals sind etwas für Schwule und der Tag, als ich das erste Mal die Rocky Horror Picture Show sah. Es war ein einschneidender Moment: Da gibt es ja noch eine andere Welt! Mein erstes Handy: ein unkaputtbares Nokia, und stundenlang bei Snake eine wachsende Schlange Äpfel fressen lassen. Kassetten und CDs. Minidiscs. Disketten. Und der Vater: Schallplatten. Die ich schon damals albern fand, eine aufgesetzte Nostalgie, eine Geste, eine männliche Attitüde. Der Kondomautomat auf der Bahnhofstoilette in unserem Dorf, zehn angesparte Schillinge in den Schlitz schieben, keine Ahnung, was ich nun tun soll. Zugfahrten, Busfahrten und mein immer gleichbleibender Platz im Auto, auch: mein immer gleichbleibender Platz am Esstisch.

Erinnerungen an Hände, Hände mit Dreck unter den Nägeln, mit Narben und dicker Haut, aber auch grazile, feine Finger, die zum Klavierspielen gemacht sind. Hände mit Tätowierungen. Mein Klavierlehrer, der mich während des Unterrichts zum Metzger des Dorfes schickt, um ihm eine Extrawurstsemmel zu holen – jede zweite oder dritte Woche. Mein Cellolehrer. Die Tanzlehrer:innen meiner Kindheit und Jugend, die strenge Kolumbianerin, der Russe, der während des Unterrichts immer einen Stringtanga trug, den wir erblickten, wenn er sich vorbeugte und die Fingerspitzen zu den Zehen streckte.

Es gibt diesen Zustand, der ist für mich das Schönste auf der ganzen Welt, wenn man es schafft, einfach nur dazuliegen und die Gedanken plätschern zu lassen wie einen kleinen, verspielten Bach, der sich mit Leichtigkeit seinen Weg vom Berg ins Tal gräbt und springt und sich windet. Kein gezieltes Nachdenken, kein bewusstes Reflektieren des gegenwärtigen Zustands, sondern ein Abdriften und Vom-Hundertsten-ins-Tausendste-Kommen. Erinnerung und Fantasie, Gegenwart und Zukunft spielen zusammen wie Kinder und nichts hat mehr Priorität als das andere. Oft gelange ich in diesen Zustand – für ein paar wunderschöne Minuten –, wenn ich vor dem Einschlafen im Bett liege. Manchmal werde ich durch den Einbruch der Realität aus meinem Gedankenfluss gerissen und muss mich bemühen, mich wieder in diesen Zustand der freien Gedanken zu manövrieren. Das gelingt mir meistens nicht mehr, wenn ich es zu sehr will, scheitert jeder Versuch, ich kann diesen Zustand nicht erzwingen. Doch hin und wieder gelingt es doch und ich verschwinde im Wolkenlauf vorbeiziehender Gedankenfragmente. Das ist das Schönste.

Meine Erinnerungen sind wie diese Rätsel in den Kinderzeitschriften unserer Vergangenheit, bei denen man mit einem Buntstift verschiedene Punkte in der Reihenfolge ihrer Nummerierung verbinden musste. Selbst als kleines Kind hat man immer schon längst das herauszuarbeitende Ergebnis erkannt, bevor man überhaupt noch die 1 mit der 2 und die 2 mit der 3 verbunden hat, man hat sich selbst belogen, wenn man behauptete, das zu erzielende Endresultat nicht bereits vor sich zu sehen. Dennoch strahlte man und freute sich, wenn man die Außenlinien richtig ergänzt hatte und das Bild nun in seiner Vollständigkeit und ausformulierten Ganzheit erschien (als Kind liebt man runde, abgeschlossene Dinge, nichts ist unerträglicher für Kinder als Unfertiges, Fehlerhaftes, Asymmetrisches oder Elliptisches).

Meine Erinnerungen sind wie diese durchnummerierten Punkte, die es zu verbinden gilt, damit sie durch die strukturierte Verknüpfung mit farbigen Linien einen Gesamtsinn ergeben. Nur dass ich es einfach nicht schaffe, die Punkte meiner Erinnerungen richtig miteinander zu verbinden, um ein endgültiges Bild herzustellen. Einsam und alleine stehen die Punkte da, jeder für sich, nebeneinander, sie wollen nicht zusammenpassen. Sie wollen einfach keine vollständige Figur ergeben, die sich als etwas Erkennbares einordnen ließe. Es scheint fast so, als würden die biographischen Punkte meiner Erinnerungen sich mit ganzer Kraft dagegen wehren, sich zu etwas Brauchbarem und Dienlichem zusammenfügen zu lassen. Sie bleiben Punkte. Einfach nur willkürliche, zusammenhanglose, von einem betrunkenen Wahnsinnigen in den luftleeren Raum geworfene, vereinsamte Punkte.

Was ist es, was ich von dir will?

Will ich Trost von dir? Will ich, dass du mich fragst: Kleiner Bruder, brauchst du Trost oder Konfrontation? Willst du eine starke Meinung oder ein offenes Ohr? Willst du Unterstützung oder Reibung? Willst du Brainstorming, willst du nüchterne Fakten, willst du eine Pro-Contra-Liste, willst du einen detaillierten, kalkulierten Plan? Willst du gerade eine Pause machen oder willst du ein Gespräch? Willst du Hilfe oder willst du gerade nicht, dass ich dir helfe? Oder – eventuell – kann es sein – womöglich kann es auch sein –, dass ich von dir einfach nur eine ehrliche Antwort auf die eine Frage möchte:

Mein lieber Bruder.

Warum willst du diese Welt so sehr lieben?

eins

Ich erinnere mich, dass unser Gespräch ein natürliches Ende gefunden hat, denn wir schweigen beide. Ich erinnere mich daran, wie du mich ansiehst, Konrad. Konrad. Mein Bruder Konrad sieht mich an, du siehst mich an, ich sehe an dir vorbei auf das hässliche Bild, das an der Wand hängt, ein abstraktes Blumenbild. Ich erinnere mich an das Bild. Der Hintergrund ist grün und darauf Kleckse und Striche in Lila und anderen Farben, die wohl an Blumen erinnern sollen. Das Bild könnte 20 Euro bei IKEA gekostet haben oder um 4000 bei einer Galerie erworben worden sein, dir traue ich eher Letzteres zu. Dann stelle ich mir vor, wie du über das Bild redest, wie du erzählst, wie sehr dich die Blumen berühren würden, sogar beruhigen. Als du das Bild in der Auslage der Galerie gesehen hättest, denn in eine Galerie würdest du normalerweise gar nicht gehen, hätte es dich verzaubert, sagst du in meiner Vorstellung. Verzaubert. Du musstest es einfach haben. Und das sagst du alles mit einem Selbstbewusstsein, als ob es dir gar nicht peinlich sein müsste, so zu sprechen. Du hast keine Ahnung von bildender Kunst. Ich auch nicht. Ich hasse Gemälde, die erzählen mir zu wenig. Theater und Oper: gerne. Musik: sehr gerne. Auch: Fotografie. Aber Gemälde sind tote Räume für mich. In der Kindheit sind wir mit Oper aufgewachsen, unser Vater hat uns schon mit fünf Jahren in vierstündige Wagner-Opern geschleppt, und davon ist bestimmt etwas hängengeblieben. Doch je länger ich das Blumenbild an der weißen Wand betrachte, umso größer wird die Wut auf diesen Menschen, der mein Bruder ist.

Die Wand ist weiß, so wie alles hier weiß ist, in deinem Haus, ja: Haus. Neubau. Der Tisch ist weiß, die Regale, das Sofa, alles strotzt vor vermeintlicher Reinheit, man könnte hier ein christliches Spektakel veranstalten. Auch wenn du nicht wirklich an Gott glaubst, gehst du manchmal in die Kirche, zu Weihnachten beispielsweise, und hast sogar deinen Kleinen taufen lassen. Was ich nie verstehen werde, meinetwegen taufe ihn halt, aber warum meldest du deinen Sohn in einem Verein an, von dem du selbst nicht überzeugt bist?

Ich erinnere mich daran, dass in unserer Kindheit die Architektur der Gewalt schwarz war. Der Esstisch, der so teuer war, dass man darauf nicht spielen durfte, war schwarz, der Turm, der sich drehen konnte, damit der Fernseher verschwand und dafür eine kleine Bar auftauchte, war schwarz, das Ledersofa, die Glasvitrine mit den Sektgläsern darin, die jeder bürgerliche Haushalt besitzt, alles schwarz und glänzend. Du hast das umgedreht, bei dir muss alles weiß sein, als ob es eine Vergangenheit nie gegeben hätte. Vielleicht würdest du es »Neuanfang« nennen, was die architektonische Gewalt nicht schmälert. Ein weißes Wohnzimmer ist das größte Zeichen hilfloser, männlicher Gewalt. Hier muss alles seine Ordnung haben, hier herrscht Perfektion, hier ist kein Raum für Schabernack. Das Schlimmste: Hier findet kein Humor statt. Weder im schwarzen noch im weißen Wohnzimmer. Hier sind erwachsene Menschen, die erwachsene Gespräche führen, meist über Belangloses, aber wenn es in die Tiefe geht: Dann ist man stolz. Mein Wohnzimmer hat einen roten Perserteppich, ein grünes Samtsofa, einen gelben Couchsessel. Ich denke gar nicht, dass Farben den grundlegenden Unterschied machen, aber mein Wohnzimmer ist nicht der Gewalt untergeordnet, wie beispielsweise dein weißes Ledersofa, das zum Fernseher hin ausgerichtet ist.

Vom Blumenbild sehe ich wieder zu dir, Konrad, wir schauen uns in die Augen, aber sagen nichts. Du bist wunderschön, man sieht dir dein Alter nicht an, na ja, so alt sind wir ja auch noch gar nicht, dein Haar ist noch voll und schwarz. Die Augen wach, etwas erschöpft von den Nächten mit dem Kleinkind, aber das macht dich nur noch schöner. Eigenartig, dass ich meinem Bruder gegenüber kein Verlangen verspüre. Da ist nichts Sexuelles, nichts Erotisches, Freud hätte Langeweile mit diesem Fall gehabt. Dabei bist du so schön und nachts (oder auch vormittags) sehe ich mir Pornos an mit Stiefbrüdern und Brüdern und Vätern und werde unglaublich erregt. Aber in der Realität verspüre ich kein bisschen Verlangen nach dir. Es ist sonderbar: Ich möchte wirklich keinen Sex mit meinem Bruder haben.

Während ich auf das abstrakte Blumenbild starre, das die Leuchtkraft der umgebenden weißen Wand noch verstärkt, schweigen wir beide, und ich stelle mir unweigerlich vor, wie ich bei der Bestattung unseres Vaters vor den Gästen stehen und eine Rede halten werde. Vor mehr als zwei Menschen zu sprechen, löst in mir immer eine so archaische Nervosität aus, dass ich mir dieses Recht erst einmal erarbeiten muss, dieses Privileg, wichtig genug zu sein, um vor anderen Leuten eine Rede halten zu dürfen. Doch in der fantasierten Rede bei der Bestattung unseres Vaters werde ich kein Unbehagen beim Sprechen verspüren, keine Zweifel haben, mich nicht überwinden müssen. Nur nebensächliche Selbstverständlichkeit in meinem Ton.

Es wird unabdingbar sein, diese Rede zu halten: Das ist etwas, das ich tun werde müssen. Eine klischeehafte Stimme in meinem Inneren sagt, ich muss meine Worte an diesen toten Mann richten, damit ich irgendwann mit ihm oder vielleicht auch einfach nur mit mir selbst Frieden schließen kann, was auch immer das heißen mag, aber die Leute sagen das immer: Frieden schließen. Frieden schließen mit den Eltern, vor allem mit den toten Eltern. Vielleicht gibt es das wirklich, dass man sich mit den Eltern erst nach deren Tod wirklich versöhnt. Und du? Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du auch irgendwann sterben würdest, damit ich auch mit dir endlich diesen von den Leuten heißbegehrten Frieden schließen könnte. Dann würde ich wieder so eine dumme Rede halten auf deiner dummen Beerdigung und wäre wütend und würde weinen und die Menschen würden mich umarmen, sie wären »stolz« auf meine authentische Rede und ich stolz auf meine Wut. Vielleicht ist es zu viel verlangt, dass du stirbst, nur damit ich meine Ruhe finden kann, wir sind ja auch noch halbwegs jung, dein Haar ist noch voll und schwarz.

Jetzt muss ich mich noch nicht um Kopf und Kragen schreiben, nach Worten und Sätzen suchen, eine Grabrede für einen noch lebenden Toten erfinden. Jetzt sollte ich vernünftigerweise noch nach einem anderen Weg suchen, wie ich diesen kitschigen Frieden mit einem großen Bruder wie dir schließen kann – oder die Vorstellung dieses Friedens endlich aufgeben. Wäre mir beides recht. Nachdem ich mich jahrelang in der Therapie an meinem Vater abgearbeitet habe, meinte mein Therapeut vor nicht allzu langer Zeit, dass es nicht nur die Eltern seien, die uns während der Kindheit so stark prägen und unsere Identität und Wahrnehmung formen würden. Das hätte der gute, alte Freud damals nämlich noch gedacht. Aber heute wisse man, sagte mein Therapeut, dass Geschwister das durchlässige, kindliche Individuum genauso stark prägen würden wie die Eltern. Nachdem er diesen Satz beendet hatte, war das nächste Kapitel meiner Therapie definiert.

Ich erinnere mich daran, wie ich vor deinem Haus stehe, ja: Haus. Und ich drücke auf die Türklingel, warte ein paar Sekunden, und nur wenige Momente später öffnest du die Türe, gewährst mir den Anblick deines Gesichts, deines Körpers, du lässt mich in euer Haus. Ich bin pünktlich, sogar zwei Minuten zu früh, wie immer, ich bin immer überall zu früh, eine schrecklich unhöfliche Angewohnheit von mir, aber das kennst du ja mittlerweile schon sehr gut. Wahrscheinlich hast du schon vor fünf oder zehn Minuten mit meiner Ankunft gerechnet. Du öffnest die Türe.

zwei

ICH Hallo, Konrad.

KONRAD Hallo du! Schön dich zu sehen! Du siehst gut aus. Komm herein.

ICH Danke. Kann ich irgendwo meinen Zigarettenstummel loswerden?

KONRAD Hast du das Geld bekommen?

ICH Ja, danke, ich zahl es dir zurück, sobald ich mein

Honorar bekommen habe.

KONRAD Ich hoffe jedenfalls, dass dir das eine Lehre war.

ICH Eine Lehre wofür? Ich glaube nicht, dass ich aus der Sache etwas gelernt habe.

KONRAD Du bist bei Rot über die Straße gegangen und hast dich, als du erwischt wurdest, mit einem Polizisten angelegt.

ICH Aber vierhundert Euro ist schon übertrieben.

KONRAD Ich finde das angemessen, du hättest den Polizisten wirklich nicht beleidigen müssen.

ICH Das ist mir schon klar, dass du das als angemessen empfindest. Ich denke nicht, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ja, ich bin bei Rot über die Straße gegangen, was juristisch gesehen ein Delikt ist, aber ich habe mich nicht gefährdet. Und auch sonst niemanden. Das Gesetz ist doch nur dazu da, um Menschen zu schützen. Ich habe drei Mal in beide Richtungen gesehen, es war vier Uhr nachts, es kam weit und breit kein Auto, es war nicht einmal ein Mensch zu sehen, geschweige denn ein Kind, das mich beobachten und dem ich als schlechtes Vorbild dienen hätte können.

KONRAD Du bist wie ein trotziger Junge.

ICH Das mag schon sein, aber in erster Linie bin ich wütend. Den Menschen wird das eigenständige Denken abgewöhnt, es geht nur um gewalttätige Machtspielchen, die Polizei ist niemals auf das Wohl der Menschen aus, sondern will uns nur schikanieren, sie ist besessen von der Einhaltung irgendwelcher Gesetze und sie straft, ohne selbstständig über irgendetwas nachzudenken oder kritisch zu reflektieren.

KONRAD Das ist nicht die Aufgabe der Polizei. Die Polizei ist für die Einhaltung der Gesetze verantwortlich. Das kritische Reflektieren der Gesetze findet an anderen Orten statt.

ICH Das ist ja das Schlimme. Ich bin noch immer so wütend. Nicht wegen des Geldes, das Geld ist mir egal.

KONRAD Ist ja auch mein Geld.

ICH Du bekommst es zurück! Es geht um die Situation, um den Einzelfall. Ich habe weder mich noch sonst jemanden in Gefahr gebracht, es war vier Uhr nachts, es kam kein verdammtes Auto. Das ist wie das neue Nichtraucher-Gesetz in Neuseeland, das allen kommenden Generationen das Rauchen verbieten möchte! Hast du davon gehört? Die jetzigen Kinder werden nie in ihrem Leben Zigaretten kaufen dürfen.

KONRAD Ein rauchfreies Leben für eine neue Welt. Das ist doch fantastisch.

ICH Findest du? Ich finde das übergriffig.

KONRAD Du rauchst ja auch.

ICH Damit hat das nichts zu tun.

KONRAD Dagegen kannst du nun wirklich nichts sagen, dass hier ein Versuch gestartet wird, Leute vom Rauchen abzuhalten. Dass Rauchen etwas Negatives ist, musst auch du zugeben.

ICH