Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Tram Noir

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

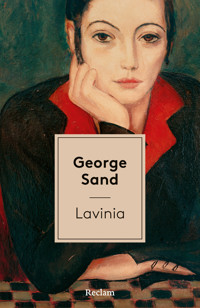

Une romance pourvue d'une subtile touche de féminisme dans le dernier roman de George Sand, publié juste avant sa mort.

Pierre André aime sans le savoir la charmante Marianne Chevreuse. Tout bascule lorsqu’un vieil ami le sollicite pour arranger le mariage de son fils, un jeune Parisien bien fait et très sûr de lui, avec Marianne. Voilà une demande à laquelle Pierre ne peut se soustraire mais qui lui cause, à son grand étonnement, une vive irritation. Heureusement, malgré les préjugés de son époque, la jeune femme n’est pas prête à épouser le premier venu…

Dans ce roman peu connu, le dernier publié avant sa mort, George Sand crée une romance à la subtile touche féministe. Son héroïne, jeune femme vive et indépendante, représente pour l’auteure à la fois l’idéal de l’émancipation féminine et une attaque subtile de la muse de la République française, la Marianne nourricière qui protège les enfants de la patrie.

Marianne offre ainsi au lecteur un dernier aperçu du génie de l’un des plus remarquables écrivains français.

Un roman simple, dans lequel transparaît le génie littéraire de George Sand grâce à son sens du portrait et son goût des fins heureuses. Un classique de la littérature française à (re)découvrir en numérique !

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Ce roman met l'accent sur l'amour de la nature par les deux protagonistes et sur leur amour "pur" dénué d'intérêt. Un bel ouvrage à lire aussi pour bien appréhender la condition des femmes à cette époque. -

Ansea, Babelio

À PROPOS DU PRÉFACIER

Marc Tadieu, historien et auteur de nombreux romans et livres d’histoire, a redécouvert au début des années 2000 ce texte oublié qu’il nous présente ici en quelques mots bien choisis.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 148

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Préface

Lorsque George Sand s’immerge dans son Marianne, elle ignore qu’à soixante et onze ans elle est entrée dans la dernière année de sa vie et que ce sera là son dernier roman achevé. Pourtant, l’œuvre étonne par cette sobriété extrême qui élimine le superflu pour ne garder que l’essentiel. Seuls quatre personnages occupent la scène – cinq si l’on y ajoute une jument qui porte le joli nom de Suzon – dans un décor rural où l’auteur semble distiller les souvenirs de sa propre jeunesse.

Ainsi, les hasards de la destinée ont voulu qu’au terme de milliers de pages de correspondance, de légendes, de contes, et d’un ensemble romanesque de près de cent ouvrages, il y ait eu ce petit brin d’herbe-là, cette Marianne qui n’a rien de précisément républicain, sinon le prénom, pour apporter une sorte de conclusion. Au-delà encore, un ultime roman sera entamé mais n’ira pas au-delà du septième chapitre, du fait du décès de l’écrivain, à la suite d’une occlusion intestinale, le 8 juin 1876.

On peut s’étonner dès lors que ce court roman ait été si peu réédité depuis sa première publication, en 1877. Récemment encore, alors que le bicentenaire de la naissance de l’auteur (en 2004) a donné lieu à toutes sortes de célébrations, Marianne semble avoir été oubliée. « Comme tout cela est charmant, poétique et vrai !… Marianne m’a littéralement enchanté ! » s’était pourtant exclamé Flaubert en son temps qui avouait par ailleurs avoir pleuré deux ou trois fois à la lecture. Changement d’époque et de goût. Marianne n’aurait-elle pas résisté à l’épreuve des ans ? Pas si simple. Les Américains ont jugé bon de traduire ce roman dans leur langue, si bien que, il y a peu encore, les moyens électroniques modernes permettaient de faire venir l’ouvrage en langue anglaise depuis New York alors qu’il était impossible de se le procurer dans sa version originale.

La littérature ne procède pas comme les mathématiques et il est naturellement impossible de classer des œuvres comme des champions sur un podium. Même les classifications plus globales, œuvres majeures et mineures, n’engagent finalement que les spécialistes qui s’y livrent. Marianne est un livre qui compte et on peut d’ailleurs se demander si ce n’est pas par là qu’il faudrait commencer la lecture de George Sand. Par la fin en somme, une fin qui n’est guère déroutante puisque s’y mêlent les grands thèmes bucoliques auxquels le grand public associe l’écrivain, au grand dam de bien des érudits, plus enclins à souligner la diversité de son œuvre qui la conduisit à traiter également du monde ouvrier et citadin. Une fin que la simplicité rend accessible aux enfants. Si les collections de littérature jeunesse conseillent la lecture de La Petite Fadette ou de La Mare au Diable à partir de onze ou douze ans, il nous semble qu’un enfant plus jeune encore pourrait tout à fait apprécier Marianne. Mais aussi, bien sûr, ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tant il est vrai que George Sand se prête aux vastes lectures familiales, susceptibles de rassembler les générations.

Bien, l’amour n’attend pas, « la plus grande des affaires, ou plutôt la seule », disait Stendhal, et le lecteur est invité à frapper maintenant à la porte de Validat, le domaine de Marianne, ou à pénétrer dans la petite maisonnette de Pierre André, en ce bon vieux Centre de la France qui est ici moins un nombril au milieu d’un pays qu’un terrain d’évasion au cœur de notre modernité.

De mémoire d’homme, « il ne s’était passé là aucun drame lugubre, nous explique l’auteure. Le paysan y a des mœurs douces et régulières. Il est propriétaire et respecte ses voisins pour en être respecté à son tour. Les maisons sont pourtant clairsemées dans la région qu’habitaient Marianne et Pierre André, à cause des grandes étendues de landes et de taillis, qui offrent peu de ressources à la petite propriété, et qui d’ailleurs appartiennent par grands lots aux gros bonnets de la province.

« Pierre André avait près de quarante ans, et depuis un an seulement vivait, lui aussi, retiré à la campagne, non loin de Marianne Chevreuse, dans une bien modeste maisonnette qu’il était en train d’arranger avec l’intention d’y finir ses jours. »

Le décor est planté et, comme souvent avec George Sand, une fin heureuse nous y attend, presque connue d’avance. Avant de disparaître, l’éternelle amoureuse ne pouvait que nous offrir une dernière lueur d’espoir.

MARC TARDIEU

Dédicace

À mon ami Charles Poncy.

George Sand

I

« Quand tu passes le long des buissons, sur ce maigre cheval qui a l’air d’une chèvre sauvage, à quoi penses-tu, belle endormie ? Quand je dis belle… tu ne l’es point, tu es trop menue, trop pâle, tu manques d’éclat, et tes yeux, qui sont grands et noirs, n’ont pas la moindre étincelle de vie. Or, quand tu passes le long des buissons, sans soupçonner que quelqu’un peut être là pour te voir paraître et disparaître, – quel est le but de ta promenade et le sujet de ta rêverie ? Tes yeux regardent droit devant eux, ils ont l’air de regarder loin. Peut-être la pensée va-t-elle aussi loin que tes yeux ; peut-être dort-elle, concentrée en toi-même. »

Tel était le monologue intérieur de Pierre André pendant que Marianne Chevreuse, après avoir descendu au pas sous les noyers, passait devant le ruisseau et s’éloignait au petit galop pour disparaître au tournant des roches.

Marianne était une demoiselle de campagne, propriétaire d’une bonne métairie, rapportant environ cinq mille francs, ce qui représentait dans le pays un capital de deux cent mille. C’était relativement un bon parti, et pourtant elle avait déjà vingt-cinq ans et n’avait point trouvé à se marier. On la disait trop difficile et portée à l’originalité ; défaut plus inquiétant qu’un vice aux yeux des gens de son entourage. On lui reprochait d’aimer la solitude, et on ne s’expliquait pas qu’orpheline à vingt-deux ans, elle eût refusé l’offre de ses parents de la ville, un oncle et deux tantes, sans parler de deux ou trois cousines, qui eussent désiré la prendre en pension et la produire dans le monde, où elle eût rencontré l’occasion d’un bon établissement.

La Faille-sur-Gouvre n’était pas une ville sans importance. Elle comptait quatre mille habitants, une trentaine de familles bourgeoises, riches de cent mille à trois cent mille francs, plus des fonctionnaires très bien et connus depuis plusieurs années, enfin un personnel convenable, où une héritière, si exigeante qu’elle fût, eût pu faire son choix.

Marianne avait préféré rester seule dans la maison de campagne que ses parents lui avaient laissée en bon état, suffisamment meublée, et dans un site charmant de collines et de bois à peu près désert, à quatre kilomètres de la Faille-sur-Gouvre.

La contrée, située vers le centre de la France, était d’une remarquable tranquillité, surtout il y a une cinquantaine d’années, époque à laquelle il faut rapporter ce simple récit. De mémoire d’homme, il ne s’y était passé aucun drame lugubre. Le paysan y a des mœurs douces et régulières. Il est propriétaire et respecte ses voisins pour en être respecté à son tour. Les maisons sont pourtant clairsemées dans la région qu’habitaient Marianne et Pierre André, à cause des grandes étendues de landes et de taillis, qui offrent peu de ressources à la petite propriété, et qui d’ailleurs appartiennent par grands lots aux gros bonnets de la province.

Pierre André avait près de quarante ans, et depuis un an seulement vivait, lui aussi, retiré à la campagne, non loin de Marianne Chevreuse, dans une bien modeste maisonnette qu’il était en train d’arranger avec l’intention d’y finir ses jours.

Ainsi, tandis que la demoiselle de campagne commençait en quelque sorte la vie d’isolement et de rêverie, cherchant peut-être dans l’avenir une solution qu’elle ne trouvait pas encore, le bourgeois, déjà mûr, qui était son parrain, son voisin et l’ami de son enfance, prétendait rompre avec le passé et ne plus compter que sur le repos et l’oubli dans une retraite selon ses goûts.

Pierre André avait cependant eu de l’ambition tout comme un autre. Intelligent et studieux, il s’était senti propre à tout dans sa jeunesse. Sa mère avait été fière de ses premières études et ne s’était pas gênée pour croire qu’il y avait en, lui l’étoffe d’un grand homme. Le père André, pauvre et avare, avait consenti à grand’ peine à ce qu’il fît son droit à Paris ; mais il lui avait ménagé si bien les subsides, que l’enfant avait durement vécu de privations, sans voir d’issue à cette cruelle existence. Il causait à merveille, écrivait encore mieux, mais se sentait affligé d’une timidité qui ne lui permettrait jamais de se produire en public et de se manifester en dehors de l’intimité. Il ne lui fallait donc pas songer à être avocat et, quant à devenir avoué ou notaire, outre qu’il avait horreur de la chicane, il savait bien que son père ne se résignerait jamais à aliéner sa petite propriété territoriale pour lui acheter une étude. Eût-il voulu prendre ce parti, héroïque, Pierre n’y eût pas consenti. Il ne se sentait pas l’aptitude spéciale qui eût pu assurer l’avenir de ses parents. Il ne fit donc son droit que par acquit de conscience et se livra à d’autres études, mais sans en approfondir aucune au point de vue d’y trouver des ressources. Il aimait les sciences naturelles, il s’en appropria les principaux éléments sans autre projet que celui d’ouvrir son esprit aux puissances de compréhension et aux facultés d’examen qui étaient en lui. Il eût pu écrire, il écrivit beaucoup et ne publia rien. II n’osa pas, craignant d’être médiocre. Enfin il rencontra un emploi, celui de précepteur de deux jeunes gens de bonne famille qu’il fut chargé d’accompagner dans leurs voyages.

II

Voyager était son rêve. Il voyagea utilement pour ses élèves, car il sut leur donner de bonnes notions d’histoire et d’histoire naturelle sous une forme agréable, Il parcourut avec eux l’Europe et une partie de l’Asie. Il allait partir pour l’Amérique avec eux, lorsqu’une grave maladie de leur père les rappela près de lui. À la suite de cette maladie, le père demeura infirme, les fils durent se mettre à la tête de sa maison de banque ; dès lors les fonctions de Pierre André cessèrent.

Il avait alors trente-cinq ans et se voyait à la tête d’une dizaine de mille francs d’économies ; ses parents l’engageaient à acheter de la terre et à se fixer près d’eux. Il y passa quelques semaines et s’ennuya d’une vie restreinte dans tous les sens, à laquelle il n’était plus habitué. Il avait pris goût aux voyages et repartit bientôt pour l’Espagne, qu’il n’avait pas explorée à son gré ; de là, il passa en Afrique, et, quand il fut au bout de sa petite fortune, il retourna à Paris, où il chercha un nouvel emploi. Le hasard ne le servit point ; il ne trouva que de minimes fonctions dans les bureaux de diverses administrations, et dut se résigner à mener la vie maussade qu’il connaissait trop, travaillant pour vivre, et se demandant pourquoi vivre quand on ne peut arriver qu’à une existence incolore, triste, et fatiguée.

La mort subite de son père, après une maladie de langueur sans symptômes alarmants, le ramena auprès de sa vieille mère, au fond des vallons déserts de la Gouvre.

La pauvre femme, qui avait continué à nourrir des illusions sur son compte, fut consternée quand elle apprit qu’il ne rapportait aucun capital après tant d’années d’exil et de labeur, et qu’il s’estimait heureux d’avoir résolu le problème de vivre avec des salaires insuffisants sans faire de dettes. Elle accusa Paris, le gouvernement et la société tout entière d’injustice et d’aveuglement, pour avoir méconnu le mérite de son fils. Il ne put jamais lui faire comprendre que, pour se frayer un chemin dans la foule, il faut ou de grandes protections ou une certaine audace, et qu’il avait surtout manqué de la dernière qualité. Pierre, avec l’apparence d’une gaieté communicative et railleuse, avait un fond invincible de méfiance de lui-même. Il craignait le ridicule qui s’attache aux ambitions déçues et ne savait ni se plaindre ni réclamer l’aide des autres. Il avait eu des amis qui jamais ne l’avaient vu souffrir, tant il cachait fièrement sa misère, et qui ne l’avaient jamais assisté ni consolé, s’imaginant que, grâce à sa sobriété naturelle et à son caractère stoïquement enjoué, il était plus heureux qu’eux-mêmes.

Pierre avait pourtant amèrement souffert, non des privations matérielles dont son esprit ne voulait pas s’occuper, mais de cette solitude morne et implacable qui se fait autour de l’homme obscur et sans ressources. Il était enthousiaste et artiste dans tous les sens, mais sans savoir passer du sentiment à la pratique, et de l’inspiration au métier. Il eût voulu suivre les théâtres ; le théâtre est un superflu qu’il avait dû se refuser. Il aimait la peinture et la jugeait bien ; mais, pour faire les études nécessaires, il eût fallu avoir du pain, et il n’en avait qu’à la condition d’en gagner au jour le jour. Il avait de la passion politique et aucun milieu pour y développer ses idées, trop de scepticisme d’ailleurs pour se faire le coryphée d’un homme on d’un parti. Il avait ressenti l’amour avec une intensité douloureuse, mais sans espoir, car il s’était toujours épris de types supérieurs hors de sa portée. Pendant des mois entiers, il s’était exalté pour la Pasta, qu’il avait vue deux ou trois fois sur la scène, et qu’il attendait tous les soirs de représentation à l’entrée des artistes, pour la voir passer et disparaître comme une ombre. Il avait aimé aussi mademoiselle Mars ; il avait rêvé de sa voix et de son regard jusqu’à en être malade et désespéré.

Dans sa passion pour les étoiles, il avait oublié de regarder ce qui pouvait se trouver près de lui, et, quand l’occasion d’aimer raisonnablement s’était offerte, il s’était dit que la raison est le contraire de l’amour. Il avait alors reporté son enthousiasme sur les beaux spectacles de la nature autrefois savourés, et il lui avait pris des envies furieuses de revoir au moins les Alpes ou les Pyrénées ; il s’était demandé pourquoi il n’aurait pas le cynisme du bohémien, pourquoi cette sotte vanité d’avoir du linge et des habits propres, quand il était si facile de s’en aller courir le monde en guenilles et en tendant la main aux passants ? Il enviait le sort du vagabond qui va jusqu’au fond des déserts, content s’il rencontre l’hospitalité du sauvage, insouciant s’il lui faut dormir sous le ciel étoilé, heureux pourvu qu’il marche et change d’horizon tous les jours.

Et dans ces moments de dégoût absolu il s’était dit avec accablement qu’il était un homme médiocre de tous points, sans volonté, sans activité, sans conviction, incapable de ces grandes résolutions qui transforment le milieu où l’on est enfermé, un provincial déclassé, susceptible de s’enivrer au spectacle des splendeurs de la civilisation ou de la nature, mais trop craintif ou trop orgueilleux pour s’y jeter à tout risque, et redoutant jusqu’au blâme de son portier.

III

Humilié de n’avoir rien su tirer de lui-même pour conquérir au moins l’indépendance au sein de la civilisation, il était revenu au bercail, acceptant avec satisfaction le premier devoir sérieux qui s’offrait à lui, celui de consoler et soutenir la vieillesse de sa mère. Avant tout, il avait voulu la mettre à l’abri des privations qu’il avait endurées. Il fallait bien peu à la bonne femme pour se nourrir et se vêtir, mais le logis délabré qu’elle occupait depuis cinquante ans menaçait sa santé. Pierre fit réparer et agrandir la maison, ce fut l’emploi principal d’une sacoche de vieux écus trouvée dans le secrétaire paternel.

Dolmor – tel était le nom (peut-être d’origine druidique) de la propriété – pouvait bien valoir cinquante mille francs. Avec le revenu d’un si mince capital, un petit ménage de campagne pouvait vivre à cette époque dans une aisance relative, manger de la viande une ou deux fois par semaine, avoir chez soi les légumes, les œufs et un peu de laitage. Un domestique mâle suffit, s’il y a un cheval à soigner, car la bourgeoise fait elle-même la cuisine et le ménage avec l’aide de la métayère. Or le cheval était un luxe bien rare en ce temps-là. La jument poulinière du métayer faisait les courses nécessaires, et sa nourriture rentrait dans les dépenses de l’exploitation. Aujourd’hui, tout paysan aisé a sa carriole et son cheval. En 1825, on commençait à s’émerveiller quand on rencontrait une villageoise munie d’un parapluie, et la bourgeoise allait à la ville, montée en croupe derrière son métayer ou son valet de charrue.

Mademoiselle Chevreuse, beaucoup plus riche qu’André, faisait pourtant scandale par son audace à monter seule sur un cheval, et sa selle anglaise était une curiosité pour les passants. Sa monture était cependant bien modeste ; c’était une pouliche du pays élevée par elle dans ses prés et dressée à la connaître et à la suivre comme un chien. Son métayer avait jeté les hauts cris le jour où elle avait déclaré qu’elle voulait la garder pour s’en servir. Elle avait dû lui donner la moitié du prix, ce qui n’empêchait pas tout le personnel de la métairie de se lamenter sur les dangers auxquels la demoiselle allait s’exposer.

La jument était laide, et toujours maigre malgré les bons soins de sa maîtresse ; c’était une nature de cheval de landes, ardente et sobre, souple dans ses allures, adroite dans les mauvais chemins, volontiers folâtre, mais sans malice, n’ayant peur de rien, docile par attachement à son écuyère, mais ne se laissant pas volontiers monter par toute autre personne.