Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Krimi

- Serie: Alianza Literaria (AL) - Alianza Negra

- Sprache: Spanisch

Zoe Maisey es una adolescente admirable, con un altísimo coeficiente intelectual y un prodigioso talento musical, una virtuosa del piano. Lo que nadie sabe es que tres años antes se vio implicada en un trágico accidente que acabó con la vida de tres compañeros de instituto, por lo que fue condenada. Un triste episodio que su madre, Maria, le obliga a mantener en secreto en la nueva vida que ambas han emprendido. Zoe se dispone a dar un concierto nocturno que su madre lleva meses organizando. Tiene que ser el concierto de su vida. Pero cuando acaba la noche, Maria aparece muerta. La policía y sus allegados van a intentar averiguar qué pasó, pero Zoe, abrumada por un pasado que no puede dejar atrás, sabe que la verdad no siempre es algo evidente. En un marco temporal de veinticuatro horas, Gilly Macmillan nos brinda en "Mariposa en la sombra" una novela de suspense psicológico, inteligente, apasionante y desgarradora. Una intrincada exploración de la mente de una adolescente brillante en una novela, tan sorprendente como emocionalmente compleja, sobre la lealtad, las segundas oportunidades y el poder destructivo que a veces pueden tener los secretos. Una novela de las que mantienen a los lectores despiertos toda la noche.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 527

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

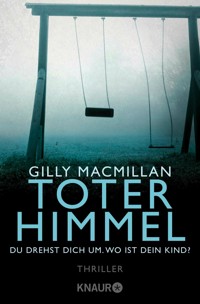

Gilly Macmillan

Mariposa en la sombra

Traducido del inglés por M.ª del Puerto Barruetabeña Diez

Índice

Domingo y lunes

Lunes

Epílogo

Créditos

Dedicado a mi familia

«Damos vueltas en corro y hacemos conjeturas,pero el secreto se halla en medio y sabe.»

El secreto se halla, ROBERT FROST, 1942

«Hoy ha muerto mamá. O quizá fue ayer.»

El extranjero, ALBERT CAMUS, 1942

DOMINGO Y LUNES

DOMINGO POR LA NOCHE

El concierto

ZOE

Antes de que empiece el concierto, me detengo un momento nada más cruzar el umbral de la iglesia y miro la nave central. Aunque en el exterior todavía hay luz, en las bóvedas del techo ya habitan las sombras y detrás de mí oigo cómo se cierran las impresionantes puertas de madera.

Dentro, las últimas personas acaban de ocupar sus asientos entre el público. Está casi todo lleno. El sonido de sus voces produce un murmullo de tono neutro.

Me estremezco. Por la tarde, cuando estaba sudando por el calor pegajoso y cansada tras el ensayo, no me di cuenta de que en la iglesia la temperatura sería fresca, incluso aunque el aire de afuera pareciera salido de un horno, y elegí para ponerme esta noche un vestido corto, negro y con unos tirantes finísimos, así que ahora tengo frío. Se me ha puesto la piel de gallina en los brazos.

El calor se ha quedado al otro lado de las puertas de la iglesia al cerrarlas para que el ruido de fuera no nos moleste; no es que este barrio de Bristol sea conocido por lo escandalosos que son sus habitantes, pero al fin y al cabo la gente ha pagado por sus entradas para oír la música.

Y no es solo por eso. El concierto es mi primera actuación desde que salí del Centro y también la primera dentro de mi segunda oportunidad de tener una vida.

Como mi madre ha dicho como unas cien veces hoy: «Este concierto tiene que salir lo más perfecto posible».

Miro a Lucas, que está de pie a mi lado. Solo nos separan un par de milímetros de aire.

Él lleva unos pantalones negros, que mi madre ha planchado cuidadosamente con raya esta misma tarde, y una camisa también negra. Está guapo. Ha conseguido domar su pelo marrón oscuro lo justo, aunque no del todo. Creo que si se molestara un poco más, podría hacer que todas esas chicas ingenuas que leen novelas de vampiros se murieran por él.

Yo también estoy bastante bien, o al menos lo estaré cuando se me quite la piel de gallina. Soy de constitución menuda, tengo la piel pálida e impecable y el pelo largo y muy rubio, aunque bastante fino, tanto que parece el hilo de una telaraña brillando a la luz del sol. El contraste del pelo con el vestido negro es impresionante. Además, a veces, con la luz precisa, parece casi blanco, y eso me da un aire de inocencia.

«Frágil y delicada como una cervatilla», así me describió la fiscal de mi juicio, y en principio no me pareció tan mal, pero añadió algo que todavía me duele al recordarlo: «Pero no se dejen engañar por su apariencia».

Flexiono los dedos y los entrelazo para asegurarme de que los guantes que llevo me quedan bien ceñidos y cómodos, como a mí me gustan, y después dejo caer los brazos a los lados y los sacudo para que las manos se muevan. Quiero tener los dedos calientes y flexibles. Los quiero latiendo por la circulación de la sangre.

A mi lado Lucas sacude las manos también, pero él lo hace despacio, primero una y después la otra. Los pianistas se dedican a detectar ese movimiento de las manos en otros pianistas, como hace el resto de la gente con los bostezos.

En el otro extremo de la nave, delante del altar, se ve el impresionante piano sobre una plataforma baja, con sus intestinos de macillos y cuerdas expuestos y reflejados en la parte interior de la brillante tapa negra inclinada. Nos está esperando. Lucas lo mira fijamente, muy centrado, como si fuera la pared vertical de un glaciar que está a punto de intentar escalar con las manos desnudas.

Ambos tenemos maneras diferentes de enfrentarnos a los nervios. Él se queda muy quieto, empieza a respirar por la nariz despacio y no contesta cuando le hablan.

Por el contrario, yo no paro, y mi mente repasa a toda velocidad las cosas que tengo que hacer y el orden que he de seguir antes de empezar la actuación. La concentración absoluta no llega hasta que toco la primera nota; entonces la música, pura y blanca como un sudario, me envuelve y todo lo demás desaparece.

Hasta ese momento tengo los nervios de punta, como Lucas.

Hay una señora al lado del piano que acaba de presentar el concierto. Nos hace un gesto y va saliendo del escenario haciendo una reverencia tras otra, casi arrastrándose.

Ha llegado nuestro momento de subir.

Me quito los guantes rápido y los dejo en una mesa donde hay café y panfletos para la catequesis, y Lucas y yo caminamos juntos por el pasillo, como si estuviéramos en el ensayo de una boda. Cuando empezamos a andar, las cabezas del público se van volviendo poco a poco para mirarnos, una fila detrás de otra.

Pasamos junto a mi tía Tessa, que se está ocupando de una cámara de vídeo que hemos preparado para grabar la actuación. La idea es ver la grabación después para buscar imperfecciones e identificar cosas en las que se puede introducir alguna mejora.

Tessa mira la cámara con los ojos entornados, nerviosa, como si de repente pudiera girarse y darle un lametón en la cara, pero aparta la mirada un momento para vernos pasar y levanta el pulgar. Adoro a Tessa; es una versión mucho más calmada de mi madre. No tiene hijos y dice que eso hace que yo sea aún más especial para ella.

Las otras caras que llenan la iglesia sonríen cuando Lucas y yo caminamos entre ellas, pero, según nos vamos acercando, lo que se ve son arrugas de concentración y expresiones de ánimo. Ahora tengo diecisiete años, pero conozco esas caras desde que era pequeña.

Mamá describe a ese tipo de personas como nuestros «seguidores». Dice que, si tocamos bien, vendrán a vernos una y otra vez y además se lo dirán a sus amigos. Pero esos seguidores no son santo de mi devoción; no me gusta cuando se acercan después del concierto y dicen cosas como: «Tienes un verdadero don», como si tocar el piano no fuera algo que hay que trabajar todos los días para alcanzar la perfección.

Casi se ve la palabra «genio» parpadeando en sus mentes, como un cartel de neón con su luz sugerente. Cuidado con eso, les diría si me preguntaran. Tengan cuidado con lo que desean, porque tiene un precio.

En la primera fila de la iglesia, las últimas caras en las que me fijo son la de mi madre y la del padre de Lucas. O, dicho de otra manera, mi padrastro y su madrastra, porque Lucas y yo somos hermanastros. Como siempre, son las caras demasiado felices de unos padres que están ocultando un nivel de ambición paternal que podría acabar asfixiando a cualquiera.

Lucas va delante, y cuando yo llego a la plataforma en la que está el piano, él ya se está sentando.

Vamos a empezar tocando una pieza a cuatro manos. Es una de las favoritas de la gente y cosa de nuestros padres. Ellos creen que tocar juntos para abrir el concierto nos ayuda a calmar los nervios.

Tanto Lucas como yo preferiríamos tocar solos, pero les seguimos la corriente, en parte porque no tenemos elección y también porque los dos somos intérpretes natos, y los intérpretes quieren tocar, necesitan tocar y adoran tocar.

Un intérprete se prepara todo el tiempo para interpretar.

Así que lo hacemos, y lo hacemos lo mejor que podemos.

Cuando me siento al piano, mantengo la espalda muy recta, y aunque noto que las entrañas se me retuercen y se hacen una maraña, como una bola de gomas elásticas, le sonrío al público. Pero no sonrío demasiado; es importante que parezca también humilde, que consiga clavar exactamente la cara de actuación.

Lucas y yo invertimos unos minutos en colocarnos y ajustar las banquetas del piano. Ya sabemos que están exactamente como deben, porque hemos probado el piano antes de que llegara todo el mundo, pero aun así las desplazamos un poco, revisamos el espacio entre las dos y reacomodamos la altura un milímetro nada más. Es parte de la actuación. Es por los nervios. O por el espectáculo. O por ambos.

Cuando los dos estamos sentados a nuestro gusto, pongo las manos sobre las teclas. Tengo que esforzarme para controlar la respiración porque siento el corazón acelerado, pero mi cerebro está centrado en la música que tengo por delante y el resto de mi ser solo espera oír esas primeras notas, que son como el disparo que da la salida de una carrera.

El público está en silencio. Solo se oye una tos que resuena en las bóvedas y entre las columnas. Lucas espera a que ese ruido se desvanezca y reine un silencio absoluto; entonces se limpia las palmas en las perneras de los pantalones y después pone las manos sobre las teclas.

Ahora no existe nada más que esa hilera blanca y negra que hay bajo nuestras manos. Yo observo sus manos atentamente, como un animal que vigila su presa, a punto de abalanzarse. No puedo perderme su señal. Hay un par de segundos de silencio perfecto antes de que él arquee las palmas y sus manos reboten levemente una, dos, tres veces.

Y nos ponemos a tocar en perfecta sincronía.

Cuando lo hacemos, la gente se queda deslumbrada, todo el mundo lo dice. La energía que producen dos pianistas, cuando es la correcta, puede ser electrizante: controlar ese poder, el tono y la dinámica es como estar en la cuerda floja, porque todo tiene que guardar un equilibrio exacto. No ha salido tan bien esta tarde, cuando ensayamos pasando calor, y acabamos cansados y enfadados el uno con el otro, pero esta noche... es brillante. Es algo perfecto, hermoso, los dos nos metemos de lleno en la música, y eso es algo que no pasa siempre. La verdad es que la mayoría de las veces no pasa.

De hecho, estoy tan concentrada que al principio ni siquiera oigo los gritos, y no oír los gritos supone que no me doy cuenta de que lo que se acaba de desencadenar es el fin.

Pero ojalá me hubiera dado cuenta.

¿Y por qué deseo eso?

Porque, seis horas más tarde, mi madre estará muerta.

LUNES POR LA MAÑANA

SAM

A las ocho de la mañana Tessa sigue durmiendo, pero yo llevo despierto desde el amanecer.

Soy abogado penalista y tengo mucho trabajo. Normalmente trabajo hasta tarde y suelo dormir profundamente hasta que suena el despertador, pero hoy tengo una cita en el hospital, una cita que lleva más de una semana en mi agenda; desde entonces no ha dejado de rondarme por la cabeza y esta mañana ocupa toda mi mente desde el mismo momento en que abrí los ojos.

Las cortinas de la ventana del dormitorio están cerradas, dejando el cuarto a oscuras, pero cuando se agitan un poco por la brisa del río, la luz se filtra por los laterales proyectando curvas perezosas e impredecibles. Si las abriera, vería afuera el extenso muelle flotante y la colorida mezcla de modernos apartamentos, viejos almacenes y cobertizos para botes que hay en la orilla opuesta.

Pero no las abro.

Me quedo en la cama y noto que la brisa es tan suave que apenas altera la quietud de la habitación. Dijeron que iba a haber una tormenta anoche, pero no fue así; solo tuvimos un breve y violento chaparrón de lluvia, seguido de una fina llovizna que nos dio un respiro del calor temporalmente. Pero ha sido demasiado breve, porque ya ha vuelto y está empezando a volverse pegajoso otra vez.

Tessa llegó bajo la lluvia, en medio de la noche.

Se disculpó por molestarme, como si no acabara de alegrarme la noche. Me dijo que me había llamado, pero que no había podido localizarme. Yo no oí el móvil porque me había quedado dormido en el sofá, delante de la televisión, con los restos de un chow mein especial en el regazo y la carta del hospital sobre el pecho.

Al abrirle la puerta, me fijé en que bajo sus ojos, en su piel mojada, se veían dos medialunas oscuras producto del agotamiento. Y cuando la abracé se quedó inmóvil, como si todos los músculos de su cuerpo estuvieran demasiado tensos.

Me dijo que no quería hablar, así que no quise presionarla. Lo nuestro es una aventura tranquila, respetuosa; ni pedimos, ni tampoco esperamos, que ninguno de los dos se desahogue emocionalmente con el otro. Lo que pretendemos más bien es proporcionarnos a ambos un refugio: un lugar sólido y seguro en el que habitar, donde estamos, casi con total seguridad, lo que dos adultos menos reservados llamarían «enamorados» (aunque nosotros nunca diríamos algo así).

Yo soy un hombre tímido. Me mudé de Devon a Bristol hace dos años, porque eso es lo que hay que hacer si quieres evitar pasarte toda tu vida y tu carrera rodeado de un reducido círculo de gente, siempre el mismo, en el sitio donde te has criado. En Bristol había oportunidades interesantes y acababa de ocuparme del caso de Zoe Guerin, así que me pareció que era un buen momento para el cambio.

Pero no me ha ido como esperaba. Tengo casos más variados y la cantidad de trabajo es mayor, cierto, pero me ha costado mucho hacer nuevas amistades porque trabajo muchas horas y no se conoce a muchas potenciales parejas en las visitas a las cárceles o en las vistas en el juzgado. Así que cuando Tess y yo nos encontramos en la calle un día, me pareció algo caído del cielo: era una cara conocida y compartíamos cierta historia, por difícil que fuera. Así que fuimos estableciendo rápidamente una rutina en la que pasábamos momentos juntos, solo para tomar café o alguna copa al principio, aunque después surgió algo más. Pero Tessa está casada, así que hasta ahí hemos podido llegar. No podemos dar más pasos si ella no deja a su marido.

Anoche, cuando llegó, se dejó caer en mi sofá como si su cuerpo acabara de desinflarse. Fui a por una cerveza fría para ella y de camino a la cocina guardé discretamente la carta del hospital en un cajón para que no la viera. No quería que eso estropeara las cosas entre nosotros, al menos no hasta que estuviera seguro. No hasta después de la cita de hoy. No es difícil ocultar la falta de sensación en la mano izquierda que tengo. Nadie en el trabajo lo ha notado de momento.

Ella se bebió la cerveza despacio y vimos una película de Hitchcock a oscuras; las imágenes en blanco y negro de la pantalla parpadeaban de tal manera en las paredes que parecía que la habitación estuviera animada. A mi lado Tessa estuvo viendo la película muy quieta y sin decir nada; solo un par de veces se movió para pasarse la botella fría por la frente. Yo le lanzaba miradas de reojo cuando podía, preguntándome qué le pasaría.

Tessa no tiene el pelo rubio platino, la piel clara y las facciones finas de su hermana y su sobrina (tampoco su altivez), pero sí que tiene sus penetrantes ojos azules. El grueso y sedoso pelo rubio rojizo recogido, las facciones abiertas de su cara con forma de corazón y las pecas de su piel le dan una apariencia accesible y amable. Sus ojos brillan a menudo, divertidos. Y tiene la figura atlética y una actitud práctica y eficiente. Para mí es preciosa.

La miro ahora, en la cálida oscuridad del dormitorio: está tumbada con las manos sobre la almohada, junto a la cara, con los dedos flexionados muy cerca de sus labios. Solo la resplandeciente alianza de su dedo anular me estropea la imagen.

Tras pasar un rato mirándola, salgo de la cama porque tengo ganas de desayunar. Estoy rebuscando en una pila de ropa sucia que hay en el suelo para encontrar algo que ponerme cuando vibra mi teléfono.

Lo cojo apresuradamente porque no quiero que la despierte.

El nombre que sale en la pantalla es el de Jeanette, mi secretaria. Ella siempre llega temprano a trabajar, sobre todo los lunes.

Se produce una lucha en el interior de mi mente para decidir si respondo o no, pero lo cierto es que soy un tío muy responsable, así que realmente la batalla estaba perdida en cuanto oí el móvil. Descuelgo el teléfono.

—Sam, perdona, pero hay aquí una persona que quiere verte.

—¿Quién es? —pregunto.

Repaso mentalmente la lista de mis clientes más importantes, intentando adivinar cuál de ellos es el que se ha apartado del buen camino y se ha vuelto a meter hasta las rodillas en el barro.

—Es una chiquilla —dice Jeanette en un susurro.

—¿Cómo se llama? —pregunto.

Estoy pensando que no puede ser, no, ¿verdad? Pero solo he tenido una cliente adolescente.

—Dice que se llama Zoe Maisey, pero que tú la conoces como Zoe Guerin.

Salgo del dormitorio y entro en el baño de al lado, cierro la puerta y me siento en la bañera. Aquí la luz de la mañana entra a través del cristal esmerilado, llenando la habitación de un resplandor amarillo e inundando de claridad mis pupilas dilatadas por la oscuridad.

—¿Es broma?

—Me temo que no. Sam, dice que su madre apareció muerta anoche.

—Oh, Dios santo...

Esas tres palabras se quedan muy cortas para expresar mi total incredulidad, porque Zoe es la sobrina de Tessa y su madre, Maria, es su hermana.

—¿Sam?

—¿Se puede poner al teléfono?

—Insiste en que quiere verte.

Calculo si es posible; mi cita en el hospital no es hasta última hora de la mañana, así que probablemente tendré tiempo antes para ocuparme de este tema, al menos parcialmente.

—Dile que voy para allá.

Estoy a punto de colgar el teléfono cuando Jeanette añade:

—Está con su tío.

Las entrañas me dan otro vuelco porque el tío de Zoe es el marido de Tessa.

DOMINGO POR LA NOCHE

El concierto

TESSA

Cuando no tienes hijos, la gente tiene la tendencia a darte cosas para que te ocupes de ellas. Creo que asumen que no tienes en qué volcar los instintos maternales y de protección que seguramente sientes.

La noche del concierto de Zoe el sustituto de un hijo que me dan para que me encargue de él es la cámara. Me dicen que tengo que estar pendiente de ella durante toda la representación, para grabarla en su totalidad. «Es una tarea importante», me asegura mi hermana con un tono muy pedante, como si yo fuera tonta.

¿Hablamos ya de las razones por las que no tengo hijos y así nos quitamos eso de en medio? Sí, tratemos ese tema. A pesar del hecho de que soy una profesional con éxito y que eso me llena y me hace feliz, ese detalle es el que le provoca más curiosidad a todo el mundo.

Pues ahí va: existe una cosa que se llama «infertilidad idiopática». Es algo oficial, a pesar de lo raro que suena, y eso es lo que yo tengo. Mi marido Richard y yo lo descubrimos cuando teníamos ya más de treinta años, porque decidimos dejar lo de tener hijos para después de viajar y estabilizarnos en nuestras carreras profesionales.

Cuando nos enteramos, probamos la fecundación in vitro; hicimos tres ciclos antes de rendirnos. La gestación subrogada no me convencía; no soy lo bastante valiente. La adopción: lo mismo por idéntica razón. De todas formas, ahora ya no nos considerarían aptos, no teniendo en cuenta el problema de Richard con la bebida.

Y si lo que creen es que soy alguien sin instinto maternal o protector, me echaría a reír a carcajadas, porque da la casualidad de que soy veterinaria.

Mi consulta está en el centro de la ciudad, en un punto en el que confluyen varios barrios muy diferentes de Bristol. En un día normal veo entre veinte y veinticinco animales, a los que palpo, pincho, acaricio, calmo y a veces hasta tengo que atar para poder ocuparme de sus problemas de salud física o psicológica. Y después tranquilizo, aconsejo y a veces incluso acaricio también a sus dueños, si las noticias que tengo que darles no son buenas.

En pocas palabras, durante la semana me dedico a cuidar y proteger la mayor parte del tiempo.

Pero hay cierta ironía en todo esto, algo que nunca se me escapa cuando estoy con mi hermana pequeña y sobre todo cuando me lía para ayudar de alguna forma a su familia, como esta noche.

Cuando éramos pequeñas, Maria era la niña traviesa mientras que yo era la perfecta en todo. Ella de niña tenía mucho potencial, sobre todo potencial musical, lo que emocionó mucho a mis padres, pero Maria nunca estuvo a la altura de sus expectativas.

Desde muy pequeña siempre fue dinámica y divertida, pero cuando cumplió los catorce se volvió loca. Mientras yo me encerraba en mi habitación por las noches para estudiar sin descanso, con mis sueños puestos en la Facultad de Veterinaria, su mesa, que estaba al otro lado de la habitación, estaba cubierta de productos de maquillaje que había dejado tirados tras arreglarse para salir de fiesta. Dejó de estudiar, dejó de tocar música clásica y se dedicó a pasárselo bien.

Le parecía que el resto de las cosas no tenían ningún sentido, decía, a pesar de que a mi padre se le salían los ojos de las órbitas cuando la oía hablar así.

A mí, sin novios, más feúcha y con menos habilidades sociales que mi guapa hermana pequeña, me encantaba vivir indirectamente a través de ella, y creo que a ella también le gustaba. Cuando volvía a casa a altas horas de la madrugada me contaba sus secretos en voz baja: los besos que le habían dado, lo que había bebido y las pastillas que había tomado, los celos y los triunfos... aventuras, en definitiva.

Pero después, para gran sorpresa nuestra, con diecinueve años conoció a Philip Guerin en un festival de música. Él tenía veintisiete y ya había heredado la granja de la familia. Y ella se fue a vivir allí con él y al poco tiempo se casaron. De repente. «Viviendo un sueño», solía decir mi madre sarcásticamente mientras se retorcía las manos.

Zoe llegó poco después. Maria la tuvo con solo veintidós años y creo que fue después de eso cuando la realidad de la vida en la granja con una niña pequeña le fue quitando poco a poco la pátina brillante que la había cubierto siempre. Pero no se rindió y lo dejó todo, lo que la honra. Empezó a volcar todas sus energías en Zoe, y en el momento en que la extraordinaria musicalidad de la niña quedó patente, cuando con solo tres años empezó a tocar canciones de oído en el piano de la granja, Maria hizo que cultivar el talento de su hija se convirtiera en su misión en la vida.

Eso fue antes del accidente, claro; después las cosas empezaron a irles muy mal. Pero adonde quiero llegar es a que, durante todo ese tiempo, y tras haberlo hecho todo bien en mi vida, tras estudiar mucho y seguir las normas, sí, estoy casada, pero he acabado sin poder tener hijos. Yo ya me he hecho a la idea, pero Richard no lo lleva tan bien, sobre todo tras una dramática decepción profesional, que además coincidió con mi negativa a intentar un cuarto ciclo de fecundación in vitro.

Así es como hemos llegado a esta noche, en la que estoy ayudando a mi hermana y a Zoe, que es algo que me encanta hacer cuando Maria me deja. Estoy deseando que empiece la actuación, porque Zoe ha recuperado el nivel que tenía antes de ir al Centro y estoy segura de que va a deslumbrar a todo el mundo. Y yo espero hacer bien la tarea que me han encomendado y grabarlo todo.

Solo he conseguido que Lucas, el hijo del nuevo marido de mi hermana, me dedicara treinta segundos para contarme cómo funciona la cámara. Lucas es un loco de las cámaras y las películas, así que diría que estaba en buenas manos, pero no sé si esas breves instrucciones serán suficientes, porque yo soy de naturaleza más bien tecnófoba, y cuando me estaba dando las explicaciones sentía que las palabras flotaban dando vueltas alrededor de mi cabeza como un banco de peces en pleno pánico.

Me gustaría que Richard estuviera aquí conmigo, ayudándome, pero me ha dejado tirada otra vez.

Justo hace una hora, cuando ya teníamos que empezar a prepararnos para el concierto, fui a buscarlo. Estaba en el cobertizo que hay al fondo del jardín, supuestamente trabajando en la maqueta de un avión, pero cuando llegué me lo encontré exprimiendo el plástico del interior de un tetrabrick de vino para sacarle las últimas gotas. Había arrancado el cartón y estaba masajeando y retorciendo esa bolsa plateada sobre una taza de té, como si fuera una ubre reticente.

Mientras le miraba desde el umbral, unas cuantas pálidas gotas de líquido cayeron de la bolsa a la taza. Richard se las bebió inmediatamente. Entonces me vio. No se disculpó ni se esforzó por ocultar lo que estaba haciendo.

—¡Tess! —saludó—. ¿Tenemos otra caja de vino?

Desde la puerta noté que su aliento apestaba y que arrastraba las palabras; aunque estaba intentando comportarse como un bebedor civilizado, alguien que solo está disfrutando de una copita de vino blanco el domingo por la tarde, en su cara había vergüenza y sus manos temblaban de forma exagerada. La maqueta de madera seguía allí, en su caja, esperando a que alguien la montara, con todas esas piezas cortadas con precisión todavía colocadas en perfecto orden bajo el manual de instrucciones sin abrir.

—En el garaje —contesté.

Y salí de allí para irme al concierto sola.

Así es como he acabado aquí, con una cámara que no estoy segura de que esté funcionando correctamente, la cabeza a punto de reventar y el corazón lleno de decepción, diciéndome que no debo, por nada del mundo, ceder a la tentación e ir a ver a Sam tras el concierto de esta noche, porque eso estaría mal.

DOMINGO POR LA NOCHE

El concierto

ZOE

Lucas oye los gritos antes que yo.

Él deja de tocar primero, pero yo no me doy cuenta inmediatamente, porque estamos en medio de un pasaje complicado de la partitura que siempre me arrastra de una forma imparable, como si fuera una locomotora a toda velocidad.

Cuando me doy cuenta de que sus manos han parado y de que estoy tocando sola, al principio continúo y me quedo mirándolo y preguntándome si habrá olvidado su parte; estamos tocando de memoria y a veces ocurre, se te queda la mente en blanco de repente.

Por eso espero que retome la melodía en cualquier momento, deseo con todas mis fuerzas que la recuerde, porque este concierto tiene que ser perfecto. Sigo tocando hasta que soy consciente de que ha parado intencionadamente porque hay un hombre plantado en el centro del pasillo.

Entonces yo dejo de tocar también y, mientras la vibración de las últimas notas que he tocado se va desvaneciendo, miro al hombre y me parece que le reconozco.

Su cara está desdibujada y tiene una expresión extraña: no se ve en ella apreciación por nuestra interpretación, sino que está muy roja de rabia. Los tendones de su cuello están muy tensos, tanto que parecen casi huesos.

—¡Esto no puede ser verdad! —grita—. ¡Es una burla! ¡Una falta de respeto!

Sus palabras resuenan en ese amplio espacio y un par de personas se levantan.

Me está mirando a mí y me doy cuenta de que realmente le conozco.

Le conozco porque maté a su hija.

La banqueta del piano se vuelca cuando me levanto, pero apenas hace ruido porque está sobre una alfombra cuadrada carmesí que amortigua el sonido de su caída y solo se oye un ruido sordo.

Mi madre se levanta de su asiento. Ella también conoce a ese hombre.

—Señor Barlow —dice—. Señor Barlow... Tom, por favor. —Y empieza a caminar hacia él.

Yo no me quedo allí. Tengo mucho miedo de lo que pueda hacerme.

Salgo corriendo del escenario. Me doy un fuerte golpe en la cadera con el borde del piano en mi huida lejos de él. Me dirijo hacia el fondo de la iglesia, donde hay una puerta tras el altar que me ocultará a su vista. La cruzo y bajo unos escalones de piedra resbaladizos hasta una diminuta habitación, en la que solo hay una pila cubierta de trapos manchados, y me agazapo en un rincón, temblando, cubierta por el sudor frío del remordimiento, abrumada por la imposibilidad de mi vida, de las segundas oportunidades o de los inicios desde cero, y me quedo ahí hasta que mi madre me encuentra.

Me dice cosas que no significan nada para intentar hacerme sentir mejor. Habla en voz baja mientras me acaricia el pelo y me lo coloca tras la espalda.

—Tranquila, tranquila —repite, pero no sé si es porque quiere consolarme o porque pretende que pare de sollozar para que no me oiga nadie más.

Quince minutos después (el tiempo necesario para asegurarnos de que se han librado de Thomas Barlow y de su furia llena de dolor) mi madre me saca por la puerta de atrás hasta el cementerio y después me mete en el coche.

Ahora no puedo seguir tocando, es algo que no me puedo ni plantear. No paro de temblar y las notas están todas mezcladas en mi cabeza.

Fuera solo soy consciente de que la noche es muy oscura y cálida, y ese calor me reconforta tras el aire frío del interior de la iglesia. Noto el fuerte olor de las rosas blancas que cuelgan sobre la puerta de la iglesia y el aleteo de los murciélagos que revolotean en un rincón de la alta torre. Caminamos por la hierba reseca y nos rodean unas lápidas cuyos cimientos cadavéricos han cedido y por eso se inclinan unas hacia las otras en busca de apoyo. Distingo una cruz celta, los contornos de montículos de piedras cubiertos de líquenes, inscripciones por todas partes, palabras de recuerdo. Por encima de nosotras, las hojas oscuras y puntiagudas de un tejo apenas dejan pasar la poca luz que queda.

Desde el interior de la iglesia llega el sonido del principio de la pieza de Debussy que está tocando Lucas. El espectáculo debe continuar. El sonido al principio es un baño cálido de notas y después un río que fluye. Es algo hermoso en lo que me envuelvo para protegerme de lo que acaba de pasar.

Y evita que vea que al borde del camino hay una placa que han colocado recientemente. En ella dice: «Amelia Barlow. 15 años. Tu familia te quiere. Tus amigos te extrañan. El sol brillaba más cuando estabas en este mundo». Hay flores bien cuidadas plantadas alrededor.

No sabíamos que su familia había hecho poner una placa en su honor allí. Nunca habríamos alquilado esa iglesia para el concierto si lo hubiéramos sabido, nunca. Los continentes habrían tenido que cambiar de lugar y de forma antes de que se nos hubiera ocurrido hacer eso.

Durante el trayecto a casa, mi madre apenas dice nada aparte de:

—No importa. Podemos volver a organizar el concierto y así estarás preparada para obtener el diploma. Ya lo estás.

Mi madre, que nunca habla de lo que realmente importa, está intentando consolarme porque, aunque organizar un concierto público para demostrar que sigo al nivel del prodigio infantil que fui ha sido mi perdición esta noche, ella sigue creyendo que será mi salvación al final. Está convencida de que eso fue el catalizador que nos proporcionó nuestra segunda vida y que también será el combustible que la impulse hasta una estratosfera que está a un millón de años luz de lo que ha sido nuestra vida hasta ahora.

Y tal vez debería haberla escuchado con más atención entonces, porque fue la última vez que me consoló, la última vez que sentí que la frustración por nuestra incapacidad de conectar la una con la otra cargaba el aire.

Tal vez debería haber salido de mi capullo de dolor para preguntarle a ella si estaba bien, aunque no se pueda decir que ninguna de las dos haya estado bien estos tres últimos años.

Pero ojalá lo hubiera hecho. Preguntárselo, quiero decir. Ojalá.

LUNES POR LA MAÑANA

SAM

Todavía en el baño de mi piso, tras colgar a Jeanette y con un temor que me abrasa las entrañas al pensar que tengo que darle esa noticia a Tessa, me quedo sentado un rato recordando el día que conocí a Zoe Maisey, o Zoe Guerin, como se llama ahora.

Mi primer encuentro con Zoe se produjo tres años atrás, cuando yo vivía en el norte de Devon, y lo que propició las presentaciones fue una llamada telefónica de la centralita del Colegio de Abogados, porque yo era el abogado que estaba de guardia cuando la arrestaron.

La llamada llegó a las nueve y media de la mañana, unas ocho horas después de que ocurriera el accidente. Me describieron a Zoe y su situación así:

—Menor, adulto competente presente, se le acusa de conducción temeraria y homicidio imprudente, dos fallecidos, un herido en estado crítico. Esperando para ser interrogada en la comisaría de Barnstaple. El número de procedimiento es el 00746387A.

Llamé a la comisaría inmediatamente, me identifiqué y le pedí al sargento que tenía a Zoe bajo custodia que la pusiera al teléfono.

—¿Hola? —respondió.

Me presenté.

—No le digas nada del accidente a la policía —aconsejé—. Voy para allá. Tardaré unos cuarenta y cinco minutos. No accedas a ningún interrogatorio hasta que yo llegue.

—Vale —contestó con una voz que sonaba demasiado tranquila, seguramente por culpa del shock. Después me aseguró que no tenía ninguna pregunta que hacerme.

Conduje por una carretera rural para llegar a la comisaría. Era una mañana fría pero espectacular. Dejé atrás campos escarchados rodeados de setos macizos, de algo más de medio metro de grosor, pero sinuosos al mismo tiempo, que servían para separar los campos circundantes. Aunque se habían quedado sin hojas porque estábamos en invierno, formaban una muralla vegetal tan tupida que las sombras que proyectaban eran como gruesas bandas horizontales. Por algunos sitios, donde había algún hueco en el paisaje, se veía el mar azul verdoso, sorprendentemente en calma, y Lundy Island, tranquila, antigua y fría, se apreciaba con total claridad frente a la costa.

En el calabozo de Barnstaple, el sargento me pasó la denuncia con la relación completa de los hechos delictivos de los que se acusaba a Zoe.

—No quiere que su madre la acompañe —explicó—. Se ha negado, aunque su madre está ahí fuera. Ha venido alguien de Servicios Sociales. Tampoco quería abogado, pero la trabajadora social la ha obligado.

Revisé la denuncia. No era exactamente como me habían dicho por teléfono. Sí que la acusaban de «conducción temeraria y homicidio imprudente», pero había un agravante: «conducción bajo los efectos del alcohol».

Era un delito importante en cualquier circunstancia, pero teniendo en cuenta que se trataba de una niña de catorce años, rebosante de potencial, que solo unas horas antes tenía toda la vida por delante, resultaba absolutamente terrible.

—¿La han interrogado?

—Todavía no. Acaba de llegar la asistente social.

Por su edad, la policía no podía interrogar a Zoe sin un «adulto competente» presente. Como se había negado a que su madre estuviera con ella, se habían visto obligados a esperar hasta por la mañana, a que empezara su turno la asistente social.

El sargento llevaba una camiseta de la policía negra y ceñida, con el cuello alto y manga corta, que dejaba a la vista sus brazos musculosos, y me habló sin levantarse de su mesa, que estaba encaramada en una plataforma elevada. Mientras me explicaba los detalles, tecleaba de forma eficiente en un ordenador, con los ojos pegados a la pantalla.

—Acabo de empezar mi turno, así que solo me ha dado tiempo a echarle un vistazo a todo esto, pero la trajeron a eso de las cuatro y media desde el hospital, donde había pasado un par de horas.

Sentí lástima por todo el tiempo que ya había tenido que pasar Zoe en la celda. Mis clientes, incluso los que ya han pasado un tiempo en la cárcel, dicen que lo peor, lo que más odian, es el calabozo de la comisaría. No hay rutina a la que aferrarse, solo cuatro paredes, un colchón sobre una plataforma, un baño que no siempre está muy limpio y un par de ojos, de carne y hueso o en forma de lente de una cámara, que te vigilan todo el tiempo.

—¿Por qué no ha querido que la acompañara su madre? —pregunté, por si la niña estaba en acogida, vivía con su padre o era huérfana.

—No estamos seguros. Supongo que por vergüenza.

—¿Vergüenza?

Se encogió de hombros y levantó las manos con las palmas hacia arriba.

—La madre lleva sentada en recepción desde que llegó la niña.

Vi a una mujer sola en recepción cuando llegué. Tenía el pelo rubio platino y las facciones delicadas. Estaba acurrucada en un rincón y se estremeció cuando, al entrar yo, por las puertas automáticas se coló una fría corriente de aire. Me miró fijamente y pensé que era la mirada de alguien que no ha podido dormir en las últimas horas y que está esperando que pase algo malo.

Era una expresión que se ve mucho en las salas de espera que yo frecuento: en las comisarías, los juzgados... En esos sitios nadie está deseando que llegue lo que está por venir.

Esa mujer de apariencia agradable, que en ese momento había sido expulsada bruscamente de la vida de su hija, fue lo primero que me indicó que este caso iba a ser cualquier cosa menos fácil.

No me había hecho una imagen mental de Zoe antes de verla. Para entonces ya tenía suficiente experiencia para saber que la criminalidad adopta todo tipo de formas, y por eso nunca puedes predecir cómo van a ser tus clientes, aunque si hubiera querido aventurarme habría dicho que la niña de catorce años que estaba a punto de conocer sería madura para su edad, probablemente un poco ordinaria y una borracha empedernida, tal vez también habría hecho ya sus incursiones en el mundo del trapicheo de drogas, y sin duda tenía que ser una de esas chicas a las que les gusta demasiado la juerga.

La chica que me encontré no tenía nada que ver con eso. La policía se había quedado con su ropa porque era una prueba, así que llevaba puesto lo que las enfermeras de urgencias habían conseguido encontrarle: unos enormes pantalones de chándal grises y un polar azul con cremallera. Tenía una herida vendada en la sien y su pelo largo y rubio platino, aún más claro que el de su madre, centelleaba por los diminutos fragmentos de cristal del accidente que tenía aún enredados.

Estaba sentada en una silla de plástico atornillada al suelo, con los pies apoyados en el borde del asiento y abrazándose las rodillas con los brazos. Se la veía desaliñada y muy pequeña. Tenía los pómulos delicados, los ojos azul claro brillantes y la piel tan pálida como la escarcha del exterior. Se había metido las manos en las mangas del polar, que tenía los puños sucios: manchas de otra vida que no habían podido quitar en la lavandería del hospital.

A su lado estaba sentada una mujer que lucía la expresión estoica de una trabajadora social que ya está de vuelta de todo. Mediana edad, con el pelo tan corto que seguro que pinchaba y una cara de piel grisácea con profundas arrugas, seguramente consecuencia de haber fumado veinte cigarrillos al día durante veinte años. Sobre la mesa había depositado en un montón ordenado unos guantes, un gorro y una bufanda.

Me presenté al ver a Zoe y ella me sorprendió levantándose y dándome un tímido apretón de manos. Cuando lo hizo, me fijé en que tenía una estatura media y la complexión muy menuda, que quedaba aún más empequeñecida por la ropa prestada. Parecía excepcionalmente frágil.

Nos sentamos el uno frente al otro.

Ese momento no fue el principio de su pesadilla, que había ocurrido horas antes, pero sí acabábamos de llegar al punto en el que tuve que empezar el delicado proceso de ayudarla a comprender del todo lo grave que podía llegar a ser su situación.

DOMINGO POR LA NOCHE

El concierto

TESSA

Cuando Zoe y Lucas empiezan a tocar a cuatro manos, ya me siento más tranquila y estoy bastante segura de que la cámara está grabando porque hay una luz roja parpadeando en la esquina inferior derecha de la pantalla y un contador que registra frenéticamente los segundos y milisegundos que pasan.

Zoe y Lucas estaban fantásticos ahí arriba, sobre la plataforma, como siempre: una dulce imagen de perfección adolescente. Son el yin y el yang, rubia y moreno, la princesa de hielo y su consorte de piel oscura.

Soy la primera en notar la presencia de Tom Barlow, porque el trípode de la cámara y yo estamos justo al lado del pasillo, bastante cerca de la entrada; lo hemos hecho así para que pueda levantarme y ocuparme del aparato sin taparle la visión a nadie.

Al principio no lo reconozco, y cuando lo hago, ya es demasiado tarde para hacer algo.

Más tarde me pregunto si las cosas habrían salido de forma diferente si hubiera intervenido en ese momento, si habría podido detenerle y cambiar el curso de las cosas, pero es una especulación sin sentido porque, al igual que el resto del público, únicamente me quedo mirándole con la boca abierta mientras grita y las gotitas de su saliva salen despedidas por el aire delante de él.

Zoe es la última persona de la iglesia que nota su presencia, y cuando lo hace, el miedo provoca que se le sacudan las extremidades como si fuera una marioneta. Un momento después sale del escenario tambaleándose. Es comprensible. Tom Barlow parece poseído, y además es un hombretón.

Cuando Maria se levanta y hace un débil intento por calmarle, él no se muestra receptivo.

—Usted tiene a su hija —dice él, y las palabras parecen golpear a Maria como puñetazos—. No se atreva a decirme lo que tengo que hacer. Usted todavía tiene a su hija.

—Lo siento mucho, Tom... —contesta ella.

Pero él la interrumpe:

—Es culpa suya. Culpa suya —acusa.

Y después se produce un revuelo: la gente empieza a abandonar sus asientos y rodear al señor Barlow, que cae de rodillas y empieza a sollozar con un sonido espantoso y desgarrador que hace que se me erice el vello de la nuca.

Sé quién es porque lo reconozco del juicio, claro. El juicio de Zoe se realizó a puerta cerrada por su edad, así que yo nunca llegué a entrar, pero fui todos los días y me quedé en la sala de espera reservada para las familias de los acusados. A las familias de las víctimas las vi fuera del juzgado, en la calle, un día tras otro, reunidas en grupos.

Mantuvimos las distancias para evitar que se produjeran escenas desagradables, pero estoy segura de que se trata de Tom Barlow porque su cara salió en los periódicos locales. Los otros padres y él aparecían en páginas destacadas en los funerales de sus hijos, vestidos de negro y rotos por el dolor.

En el concierto, aprovechando el alboroto, Maria sigue a Zoe detrás del escenario. Antes de ir se produce una tensa conversación entre ella y su nuevo marido, Chris, en la que él parece interpelarla y ella niega con la cabeza enérgicamente. Mi mirada se encuentra con la de Maria cuando está saliendo; se la ve afligida y yo pronuncio, mirándola: «¿Quieres que vaya contigo?». Ella me hace un gesto que dice que no, así que me quedo sentada donde estoy y me esfuerzo por no llamar la atención. Otras personas están arrodilladas al lado de Tom Barlow, preocupándose por él, así que no me necesita. Lo mejor en este momento es que no me vea, porque existe la posibilidad de que me reconozca.

Me pregunto cómo habrá sabido Tom Barlow que Zoe iba a estar aquí esta noche. Tras dejar Devon, ella se cambió el apellido y rompió todos los vínculos con esas familias y con todo los demás. Todos creíamos que había dejado a la familia de Amelia Barlow definitivamente atrás.

Si habíamos tenido la malísima suerte de que Tom Barlow, su esposa y sus otros hijos se hubieran mudado allí también, la gente no tardaría en conocer la conexión. Bristol, al parecer, no está lo bastante lejos para que mi hermana y Zoe puedan escapar de la tragedia. Además, es un lugar donde las noticias vuelan. En ciertos círculos hay muy pocos grados de separación entre toda la gente de esta ciudad.

Chris Kennedy no sigue a Maria y a Zoe. Va junto a Lucas, que sigue sentado al piano. Los dos contemplan el agónico fin de la crisis de Tom Barlow con una expresión de shock total e incredulidad en sus caras. Me entristezco al pensar en todas las historias que habrá que contar ahora, todas las verdades que habrá que desvelar, y reflexiono tristemente sobre la imposibilidad de que la brillante y feliz nueva vida de mi hermana continúe como hasta ahora.

Zoe, nuestra querida Zoe, ha provocado que la felicidad doméstica estalle en mil pedazos una vez más.

Cuando sacan de allí al señor Barlow, recogiéndolo del suelo como si fuera una bebida que se hubiera derramado, se decide que Lucas continúe tocando solo. Al oírlo, el público vuelve a sentarse y yo compruebo que la cámara sigue grabando. En la pantalla veo a Lucas y me parece que está bien enfocado. También veo el perfil de Chris Kennedy, que está sentado muy quieto, mirando fijamente hacia delante. Solo una arruga en la frente y la total inmovilidad de sus facciones revelan la incomprensión que debe estar sintiendo.

DOMINGO POR LA NOCHE

Después del concierto

ZOE

El silencio espinoso, afilado y típico que se produce en el coche mientras mamá me lleva a casa me sirve para recuperar la calma, porque a mi madre no le gustan los llantos. Es el mismo tipo de silencio que suele reinar normalmente entre mi madre y yo. Ahora está agarrando el volante con tanta fuerza mientras conduce que tiene los nudillos blancos. Cuando intento hablar con ella, me manda callar, diciéndome que necesita pensar.

Así que guardo silencio, pero minutos después, cuando aparcamos delante de la casa, ese silencio queda hecho añicos porque los muros de piedra de nuestra gran casa retumban con un sonido que Lucas y yo solo podemos escuchar a escondidas en nuestros iPods.

Es música pop, esa que normalmente escuchaban los otros chicos del Centro de Menores. Aquí, en esta casa, es algo excepcional que se raciona estrictamente para que Lucas y yo no veamos excesivamente interrumpida nuestra dieta musical básica, que se limita al repertorio clásico para que «desarrollemos nuestra musicalidad».

Mamá entra corriendo en casa y yo la sigo. La música está tan alta que Katya, la au-pair, no nos ha oído llegar y no se da cuenta de que estamos allí hasta que cruzamos la puerta del salón y nos plantamos justo detrás de ella.

Está en nuestro sofá, con Grace, mi hermana pequeña, sobre una rodilla, y justo a su lado, tan cerca que parece que está pegado a ella, hay un chico que conozco del colegio y que se llama Barney Scott. Grace se ríe mucho porque Katya la está agarrando de los bracitos y la hace rebotar una y otra vez, pero en cuanto nos ve, estira los brazos hacia mi madre y Katya y Barney se levantan de un salto del sofá, se estiran la ropa arrugada y se recomponen en unos pocos segundos, de una forma bastante impresionante.

—Hola, Maria. Hola, Zoe —dice Katya, y le da la niña a mi madre.

Ella está sin palabras por todas las flagrantes transgresiones de las normas de la casa que está presenciando: la música, el novio, el bebé en el piso de abajo mucho después de su hora de acostarse. Agarra a Grace como si le acabaran de decir que un desprendimiento de tierras nos iba a arrastrar hasta el mar a nosotros cinco y a los descendientes de toda la humanidad.

—Espero que no le importe que le haya pedido a Barney que venga, pero Grace no estaba muy bien y su padre es médico —explica Katya.

Su fuerte acento ruso y su cara inexpresiva, con las mejillas como losas de arenisca, le dan a esa frase una gravedad inmediata.

Miro a mi madre. Ni siquiera ella está tan loca como para tragarse lo de «su padre es médico», pero veo que Katya ha dado de lleno en la diana con el comentario de que Grace «no estaba muy bien».

Grace es «el bebé de la segunda oportunidad», el bebé-milagro; es un regalo para todos nosotros. Es parte de mamá y de Chris, y por tanto un producto de lo que Lucas llama «su Unión Perfecta». Como dijo Chris en la ceremonia de imposición de su nombre, esa niña es «algo precioso y alegre» y «un pedacito de felicidad que nos ha ayudado a todos a empezar de nuevo».

Eso significa que el comentario de Katya ha manipulado hábilmente la psique de mi madre para que tome el camino que más le gusta seguir: el de vivir en un estado permanente de miedo por la salud de Grace.

Así que mi madre ignora el hecho de que Grace parece rebosante de energía y que se la ve feliz por la sobreestimulación y la lleva inmediatamente arriba para acostarla, con Katya pisándole los talones, y yo me quedo sola en la habitación con Barney Scott. Es raro, porque en circunstancias normales él y yo nunca nos quedaríamos los dos solos, ni hablar, porque en el instituto él es uno de los populares.

Barney Scott retuerce la cara de una forma rara que me parece que es un intento de sonrisa y eso me hace preguntarme qué tendrían intención de hacer Katya y él esta noche, porque solo un profundo sentimiento de culpa podría ser el origen de una cosa así.

—Hola —saluda.

—Hola —contesto.

—Habéis vuelto pronto —comenta.

—Obviamente.

—Ah. —Asiente repetidamente con la cabeza como uno de esos perros de plástico que se ponen en los salpicaderos de los coches—. ¿Has... bueno... has tocado bien?

A Barney Scott no le interesa cómo he tocado, pero supongo que debo sentirme impresionada de que por lo menos haga el esfuerzo de preguntar. Es uno de esos chicos que cuelgan en internet cosas del tipo: «En los Downs. 8 de la tarde. Barbacoa, priva y unas nenas cachondas» y cree que eso es divertido. Aunque probablemente tiene razón, porque allí estarán chicas como Katya o las otras chicas populares del instituto, con unos shorts diminutos con el forro de los bolsillos asomando por debajo sobre unos muslos bronceados en algún país extranjero, que van con ellos para emborracharse y dejarse meter mano.

—Ha salido bien —contesto.

Barney Scott no necesita saber lo que ha pasado. Solo quiero que se vaya.

Él obviamente tampoco tiene ganas de estar allí conmigo.

—Esperaré fuera —dice de repente señalando la puerta que da al vestíbulo, como si yo no supiera dónde está.

—Vale.

Mientras le miro salir, tengo unas ganas locas de decirle que yo una vez tuve a un chico popular más o menos enamorado de mí, o al menos loco por acostarse conmigo, así que no soy ni tan estúpida ni tan inútil como todos ellos creen, no lo soy.

Ese chico popular se llamaba Jack Bell y actuaba como si yo le gustara. Y mucho. Por desgracia, había obstáculos que evitaban que pudiéramos salir juntos, y el mayor de ellos era la hermana melliza de Jack, Eva, que era la chica más popular del colegio. Eva me dejó claro inmediatamente que su hermano no estaba «enamorado», sino que estaba «tanteando el terreno». La chica que le gustaba de verdad, la que le ponía mucho más, aseguró Eva, era su mejor amiga, Amelia Barlow.

Y aunque la palabra de Eva Bell era como la de Dios para la mayoría de la gente del colegio, yo no la creí, porque veía la forma de mirarme que tenía Jack; todavía la recuerdo, la verdad, y solo con pensarlo siento que algo se funde en mi interior. Puede que sea una persona poco sociable, lo soy, pero no soy tonta.

Aunque ahora tengo que apartar esa sensación de mi mente rápidamente, porque Jack Bell ahora está enterrado bajo tierra, como Amelia Barlow, y el dolor que eso me produce es demasiado fuerte para poder soportarlo.

La ventana del salón está abierta de par en par, pero dentro el calor sigue siendo sofocante. Fuera oigo los pasos de Barney Scott, que hacen crujir la gravilla, y lo veo apoyado en la puerta de la verja, esperando a Katya.

Necesito que mi madre venga conmigo, pero no quiero molestarla mientras intenta dormir a Grace. Tengo mucho miedo cuando pienso en lo que pasará cuando Chris y Lucas vuelvan, porque van a querer saber de qué estaba hablando el señor Barlow en la iglesia, y si queremos que nuestra segunda oportunidad de tener una familia no quede destruida, tenemos que pensar qué vamos a decirles.

LUNES POR LA MAÑANA

SAM

Voy a tener que despertarla, porque necesito contarle lo de Maria y Zoe, aunque la verdad es que no quiero hacerlo.

—Tessa —la llamo—. Tess.

Está cubierta por una fina sábana y sus delicados pliegues blancos insinúan las líneas de su cuerpo con tanta precisión que parece que alguien los hubiera colocado ahí estratégicamente, como las primeras vendas húmedas de una escayola.

Se despierta rápido y me mira con los ojos abiertos de par en par; ha notado algo en mi voz.

—¿Qué? —pregunta en un susurro. No se ha movido todavía.

Quiero callarme la razón por la que la he despertado, no decírsela. No quiero hacerle esto a ella.

—Lo siento mucho —digo, y esas palabras tan formales me hacen sentir fatal, me cierran la garganta y nos roban nuestra intimidad.

Y en cuanto le digo a Tessa que su hermana está muerta, se incorpora y sus ojos examinan los míos en busca de confirmación de la veracidad de lo que le he dicho. En ese momento me doy cuenta extrañamente de que se parece más a Maria de lo que había notado hasta entonces.

Tras un rato abrazándola con fuerza mientras sufre los efectos del shock y experimentando dentro de mí algo que solo puede describirse, a pesar de lo espantosamente tópicas que suenan esas palabras, como un dolor en el corazón, tengo que dejarla ir.

Pero ese dolor en el corazón, esa especie de fuerte presión que siento, no es algo que pueda consentirme. Esa emoción autocomplaciente no es más que un charco grasiento poco profundo comparada con los mares de dolor que la familia de Tess ha tenido que soportar y tendrá que volver a superar. Siguiendo con la metáfora, su dolor podría llenar la fosa de las Marianas.

Recojo la ropa de Tessa, se la doy y ella se viste despacio. Cuando termina, le pregunto:

—¿Quieres venir conmigo? ¿A ver a Zoe? ¿A Richard?

Su nombre se queda flotando en el aire entre nosotros, enorme, pero esa es la menor de sus preocupaciones en este momento.

—Debería ir a su casa primero —dice Tess—. Necesito ver... Y el bebé...

No puede terminar la frase; sus palabras suenan estranguladas por los efectos del shock y la incomprensión. Tenemos muy poca información; solo sabemos que Maria murió en su casa, pero no cómo. Entiendo que queda en mis manos ocuparme de Zoe por ahora, esté con quien esté.

—¿Quieres que te lleve hasta allí? —pregunto. Me preocupa que coja el coche en esas condiciones.

Estamos de pie en el descansillo de la escalera común de mi edificio. Es un espacio pequeño y luminoso, con unas ventanas que van del suelo al techo y desde las que se ve la carretera de circunvalación exterior, con su denso tráfico. No hay ascensor, solo una escalera metálica funcional, mal ventilada y sofocante, que baja serpenteando hasta la planta baja y el aparcamiento.

—No —contesta Tessa—. Tienes que ir con Zoe. Vendré más tarde.

Y se va, con las sandalias repiqueteando en los escalones mientras baja por la escalera.

DOMINGO POR LA NOCHE

Después del concierto

ZOE

La pieza de Debussy de Lucas dura catorce minutos, y la de Bach, nueve. A ese tiempo hay que añadirle el que tendrán que pasar saludando y charlando con el público después y el del trayecto hasta casa. Asumiendo que, como mamá y yo nos hemos venido en el coche, tendrá que traerles la tía Tess en su furgoneta Volkswagen, que no pasa de los 60 kilómetros por hora sin ponerse a escupir humo negro, creo que mamá y yo contamos con más o menos una hora y diez minutos para hablar antes de que lleguen Chris y Lucas, a lo que hay que restarle el tiempo que hemos tardado en descubrir a Katya y a Barney en el sofá y el minuto que Barney ha podido soportar estar en la habitación conmigo, lo que nos deja unos cincuenta y ocho minutos.

Mamá sigue arriba con Grace y yo la espero tumbada en el sofá. Me duele la cadera por el golpe que me he dado con el piano; me levanto el vestido para examinar la zona y veo que ya me está saliendo un cardenal en ese lugar. Me duele al tocármelo. Verlo hace que se me llenen los ojos de lágrimas, y por eso los cierro, vuelvo a tumbarme e intento respirar como me han enseñado, centrándome solo en la sensación de inspirar y espirar para dejar la mente en blanco.

Hace calor. Esta casa, nuestra segunda oportunidad de tener un hogar, es un antiguo caserón victoriano. Normalmente a mí me resulta fría y húmeda, sea cual sea el tiempo que haga fuera, pero este verano ha hecho tanto calor y ha durado tanto tiempo que la temperatura interior ha ido subiendo poco a poco y esta noche parece que hemos alcanzado la culminación de esa progresión; es como si la casa hubiera llegado a su punto de ebullición y el aire del interior se nota ardiente como una música de jazz que resuena en el techo lleno de condensación de un club repleto hasta los topes, o como la imagen de un sol rojo palpitante sobre una tierra naranja que reverbera que vi en un enorme libro de fotografías de desiertos que mi padre me regaló cuando era pequeña.

Desde arriba me llega el ruido que se produce al dar cuerda al móvil que cuelga sobre la cuna de Grace y después la musiquita repetitiva y familiar; una música metálica que desgarra el alma.

Katya aparece de repente en el umbral y me mira sin decir nada.

—Está fuera —le digo.

—Lo sé. Le acabo de escribir un mensaje. Tu madre está arropando a Grace.

—Lo sé.

Katya se queda allí más tiempo del necesario y empiezo a sentirme incómoda tumbada ahí, en silencio, deseando que se vaya.