16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

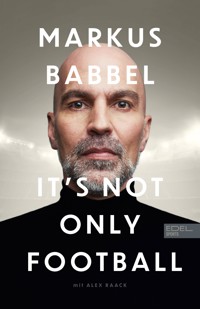

Das Leben des ehemaligen Fußballprofis Markus Babbel verlief alles andere stromlinienförmig: in München geboren, beim FC Bayern zum Nationalspieler gereift, mehrfacher Deutscher Meister, DFB- und UEFA-Pokalsieger, Europameister und WM-Teilnehmer, aber auch der tragische Tod des nahestehenden Bruders, eine lebensbedrohende Nervenkrankheit, die ihn an den Rollstuhl fesselte. Schicksalsschläge wie diese machten ihn frei, das zu tun, was er für richtig hielt. Anfang der 90er-Jahre, als der Fußball seine Unschuld noch nicht ganz verloren hatte, machte er sich auf in die Welt, spielte in England beim legendären FC Liverpool sowie bei den Blackburn Rovers, wurde Bundesligatrainer, ging nach Australien, heiratete mehrmals, zog in die pfälzische Provinz. Heute ist der leidenschaftliche Hardrock-Fan mit der ungewöhnlichen Geschichte gefragter TV-Experte und passt noch immer in keine Schablone.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Für Gerhard.Für immer großer Bruder.

Inhalt

Vorwort von Campino

Prolog

Gerhard

So schön kommen wir nicht mehr zusammen

Wenn er schreit, gibt’s noch Hoffnung!

Einfach ein schlechter Trainer

Sprungbrett HSV

Ein Hoden gegen Oliver Kahn

Blumen mit Töpfen und eine Ohrfeige von Zidane

Marlboro mit Icke, Kinoabende mit Andy Möller – Europameister in England

Du kannst doch net den Uli schlagen!

Jens Lehmann, ein Igel und Frankreich 98

Ein langer Tunnel bis nach Barcelona

Wer kennt Paragraf 14?

Katastrophe mit Ansage

Rot ist die Farbe der Liebe

GBS

Markus, es reicht nicht mehr

Irgendwas ist da am Brodeln

Grau bleibt alle Theorie

Im Sumpf der Hauptstadt

Das gallische Dorf

Das Leben ist ein Abenteuer

Danksagung

Vorwort von Campino

Die Geschichte zwischen Markus und mir begann eigentlich durch die Fußball-Europameisterschaft 2000, die in den Niederlanden und Belgien ausgetragen wurde. Ich war als Radioreporter für eine Jugendsendung des WDR vor Ort, Markus spielte in der deutschen Nationalmannschaft. Ich hatte eine Akkreditierung für das deutsche Mannschaftsquartier, um ein Interview mit dem Spieler Thomas Linke zu führen. Es war ein nettes Gespräch und am Ende ließ Thomas mir schöne Grüße von Markus Babbel ausrichten, der höre unsere Musik sehr gerne. Ich gab Thomas meine Telefonnummer mit der Bitte, sie an Markus weiterzuleiten, er könne sich jederzeit melden, wenn er mal zu einem unserer Konzerte kommen wolle. Einige Zeit später, Markus war inzwischen ausgerechnet beim Liverpool FC gelandet, fand ich zu Hause eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter vor: „Ja, Campino, hier ist der Babbel-Markus. Ich weiß ja, dass die Bayern nicht so dein Ding sind, aber jetzt spiele ich beim richtigen Verein. Wenn du magst, kommst mich mal besuchen, wenn du das nächste Mal in der Stadt bist!“ Die Einladung nahm ich gerne an. Mir gefiel seine offene und herzliche Art.

Auch am Rande des UEFA-Cup-Endspiels 2001 in Dortmund liefen wir uns über den Weg. Intensiver wurde es allerdings erst, nachdem er so schwer erkrankt war. Ich schrieb ihm einen längeren Brief, um ihm mitzuteilen, dass ich an ihn denke und ihm viel Kraft wünsche. Er schickte mir eine ganz liebe Antwort und daraus entwickelten sich ein engerer Austausch und eine echte Freundschaft. Als es ihm wieder besser ging, besuchte ich ihn regelmäßig in Liverpool, wo er täglich daran arbeitete, zurück zur alten Fitness zu kommen. Es entwickelte sich eine lose Clique um Markus, Didi Hamann, Sami Hyypiä und deren Frauen. Wir hingen gemeinsam ab oder gingen feiern, wenn sich die Gelegenheit ergab. Dabei ließ Markus nie das Ziel seines Comebacks aus den Augen.

Ich erinnere mich daran, wie er nach seiner langen Verletzungspause wieder Fuß fassen wollte und dann von Trainer Houllier im Worthington Cup gegen Aston Villa vorzeitig ausgewechselt wurde, woraufhin Markus richtig wütend wurde und sich ein Wortgefecht mit Houllier leistete. Das war für ihn ein harter Schlag. Houllier reagierte auf Markus’ Wutausbruch mit einer für mich bis heute unverständlichen Härte. Er drohte Markus damit, dass das sein letztes Spiel für den LFC gewesen sei. Und so kam es auch.

Mir tat das besonders leid für Markus, weil er sich in Liverpool sehr wohl gefühlt hatte und bei den Fans ein unglaublich beliebter Spieler war. Die hatten seit Jahren genau erkannt, was für ein kerzengerader Typ er ist. Einer, der immer mit offenem Visier kämpfte und alles für seine Mannschaft gab.

Das Kapitel in Liverpool war für ihn dann zwar vorbei, aber die Freundschaft zwischen Markus und mir blieb fest bestehen. Später, als er für Stuttgart spielte, besuchten wir uns, wenn wir gegenseitig in der Nähe waren. Besonders als er Trainer bei Hertha BSC wurde, sahen wir uns häufiger, weil ich wegen meines Sohnes zwischen Düsseldorf und Berlin pendelte und oft in der Hauptstadt war. In diesen Jahren verstärkte sich unser Vertrauensverhältnis noch mal, wir konnten uns alles erzählen. Ich hatte nichts mit der Fußballszene zu tun, ich glaube, das hat er sehr genossen. Gleichzeitig wusste ich genau, was es heißt, unter öffentlichem Druck zu stehen, weil man einen prominenten Namen hat. So konnten wir uns gegenseitig beistehen, wenn es wieder mal schwierige Situationen oder Anfeindungen gab.

Inzwischen verstehen wir uns so gut, dass es völlig egal ist, wenn wir uns längere Zeit mal nicht sehen – nach maximal zehn Sekunden fühlt es sich so an, als hätten wir uns erst gestern noch getroffen. Was ich an seiner Person so schätze, ist die Tatsache, dass Markus in jeder Lebenslage durch und durch Sportsmann ist. Bei ihm gibt es nichts Doppelbödiges, er sagt immer offen und ehrlich, was er denkt. Wir vertrauen einander und ich weiß, dass er einer dieser Menschen ist, die man in jeder Not anrufen kann und die einen nie im Stich lassen.

Als Fußballer wird er auch deshalb vermisst, weil er zu seiner Zeit ein Weltklasseverteidiger war, der aber auch genau wusste, wann er sich in die Offensive einschalten konnte. Ich habe ihn natürlich nie als Mannschaftskamerad in der Kabine erlebt, aber es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass er immer einer war, auf den man sich verlassen konnte. Besonders dann, wenn es eng wurde und Spieler brauchte, die mit gutem Beispiel vorangingen. Er kennt das Gefühl eines herben Rückschlags – er saß als Profisportler halb gelähmt in einem Rollstuhl, ohne zu wissen, ob er jemals wieder gesund würde. Aber er hat einfach weitergemacht und ist wieder aufgestanden. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Heutzutage finde ich es immer noch ein wenig schade, dass er nicht mehr als Trainer tätig ist, denn er hat alle guten Eigenschaften, die es dazu braucht. Aber vielleicht muss er sich den ganzen Stress ja auch nicht mehr antun. Seine neue Rolle als Fußballsachverständiger füllt er auf jeden Fall genauso gut aus. Wenn wir über ein Spiel diskutieren, bin ich immer wieder aufs Neue überrascht, welche Dinge er sieht und welche Zusammenhänge er erkennt. Ich bin seit 55 Jahren Fußballfan, aber wenn ich mit Markus über den Sport spreche, kommt es mir manchmal so vor, als wenn ich nicht die geringste Ahnung hätte (was wahrscheinlich auch stimmt).

Ich freue mich schon auf unser nächstes Wiedersehen. Vielleicht am Rande eines Konzerts, vielleicht irgendwo in den Ferien oder noch viel besser in einer der zahllosen Kneipen rund um die Anfield Road. Fußball gucken, Bier trinken, Freundschaft genießen – und hoffentlich noch ein paar gemeinsame Abenteuer erleben.

Campino ist Frontmann der Band „Die Toten Hosen“ und erklärter Fan von Fortuna Düsseldorf und dem Liverpool FC.

Prolog

September 1989, Hennef. In der Sportschule traf ich das erste Mal auf meine Kollegen aus der U-17-Nationalmannschaft. Ein paar Wochen zuvor waren wir mit der B-Jugend vom FC Bayern Deutscher Meister geworden, das erste Mal in dieser Altersklasse. Was für eine Mannschaft! Alles Münchner oder Leute aus der Umgebung, darunter Granaten wie Max Eberl und Christian Nerlinger. Unser Gegner war Hertha Zehlendorf gewesen – mit Karsten Bäron und Robert Kovač. Erst im Elfmeterschießen hatten wir sie bezwingen können. Als Kapitän durfte ich den Pokal als Erster in die Höhe stemmen.

Den Cup hatte mir U-17-Nationaltrainer Holger Osieck überreicht, der im Sommer 1990 gemeinsam mit Franz Beckenbauer Weltmeister werden würde. Nach dem B-Jugend-Finale hatte er meinen Trainer Rudi Reupold gefragt: „Wie kann es sein, dass der Babbel nicht Nationalspieler ist?“ Darauf war selbst Rudi keine Antwort eingefallen. Bald darauf war die erste Einladung vom DFB zu Hause eingetrudelt.

Acht Stunden Zugfahrt liegen zwischen Gilching und Hennef. Ich war zwar weit weg von zu Hause, aber meinem großen Ziel vom großen Fußball sehr nahe. Wirklich wohl fühlte ich mich hier nicht. Die anderen Jungs musterten mich. Wer war dieser neue Schlacks aus dem Süden? Gehörte der überhaupt hierher? Später am Tag hörte ich ihre Heldengeschichten vom Rasen und dachte mir: Wenn die nur halb so gut sind, wie sie erzählen, kannst du gleich wieder nach Hause fahren. Doch die Wahrheit lag wie immer auf dem Platz. Nach den ersten Einheiten stellte ich fest: Hunde, die bellen, beißen nicht. Auch nicht in der U-17-Nationalmannschaft.

Der 18. September 1989 war ein Montag. Ich stand gerade am Frühstücksbuffet, als Teambetreuer Bernd Pfaff auf mich zukam. „Können wir kurz reden?“, fragte er und zog mich zur Seite. Sein Gesichtsausdruck ließ mich nichts Gutes ahnen. Hatte ich was ausgefressen?

„Markus, ich muss dir leider eine traurige Mitteilung machen. Dein Bruder ist tot. Er ist bei einem Autounfall gestorben.“

Ich starrte ihn ungläubig an. Alle Kraft wich aus meinem Körper. Bernd legte mir tröstend die Hand auf die Schulter. Wie ferngesteuert ging ich auf mein Zimmer und packte meine Sachen.

Die Fahrt nach Hause fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Stundenlang starrte ich vor mich hin. Ein 17-jähriger Jugendnationalspieler, der keine Ahnung hatte, wie er mit seiner Trauer und Angst umgehen sollte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Tod in meinem Leben keine Rolle gespielt. Was sollte ich jetzt tun? Wie würde es weitergehen? Ich wusste, wie man einen Konter abfängt. Wie man mit zwei Doppelpässen ein ganzes Mittelfeld aushebelt. Aber ich hatte keine Ahnung, wie man sich verhält, wenn der eigene Bruder gestorben ist.

Zu Hause in Gilching angekommen, starrte ich in den Abgrund. Die Trauer und das Entsetzen waren mit Händen zu greifen. Meine Mutter war am Boden zerstört. Hilflos versuchte mein Onkel, sie zu trösten. Ich zog meinen Vater zur Seite, ich brauchte Antworten.

„Wo genau ist es passiert?“, fragte ich ihn.

„In Weichselbaum.“

Weichselbaum ist ein Ortsteil von Weßling gleich im Süden von Gilching. In Gedanken ging ich die Strecke durch. Nur kleine Landstraßen. Wo sollte dieser Unfall stattgefunden haben?

„Ich dachte, das wäre irgendwo auf der Autobahn passiert.“

„Nein“, antwortete mein Vater, „bei den Schienen.“

„Ein Autounfall auf den Schienen?“

„Das war kein Autounfall. Der Gerhard hat sich umgebracht.“

Gerhard

„Der Gerhard hat sich umgebracht.“ Dieser Satz traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich konnte fühlen, wie etwas in mir zerbrach. Gerhard war 21 Jahre alt. Mein großes Vorbild, voller Kraft und Energie. Dieser Held meiner Kindheit sollte sich umgebracht haben? Das konnte nur ein böser Traum sein.

Doch am nächsten Morgen war alles noch genauso wie vorher. Das Haus lag in Trauer wie unter einer Dunstglocke. Hoffnung und Zuversicht schienen begraben zu sein. Wie sollte das Leben jetzt weitergehen?

Nach und nach erfuhr ich die Details. Offenbar war mein Bruder wie gewöhnlich von der Arbeit nach Hause gekommen, hatte seine Frau und sein sechs Monate altes Kind geküsst und den Feierabend mit ihnen verbracht. Er war als Glaser beschäftigt, der Chef seiner Firma betrachtete ihn bereits als seinen Nachfolger. Doch statt mit seiner Familie ins Bett zu gehen und von der Zukunft zu träumen, hatte mein Bruder gegen 19 Uhr das Haus verlassen, war mit dem Auto zu den Gleisen gefahren und hatte sich von einem heranfahrenden Zug überrollen lassen.

Ich wusste damals nur sehr wenig über den Tod, geschweige denn über Suizid. Nun erfuhr ich, dass mein Bruder offenbar mit Depressionen zu kämpfen gehabt hatte. Davon hatte ich nichts gewusst.

Das Leid und den Schmerz bei uns zu Hause ertrug ich bald nicht mehr. Ich fand vorübergehend Unterschlupf bei meinen Freunden. Sie waren erstaunt, wie gut ich mit dieser Katastrophe zurechtkam. Ich hatte den Selbstmord meines Bruders anscheinend ganz gut weggesteckt …

Wie es mir wirklich ging, zeigte sich bei der Beerdigung. Als wir vor dem offenen Grab standen und ich meine Eltern weinen sah, brach ich ohnmächtig zusammen. Mein Schwager legte mir die Beine hoch und holte mich mit einer Watschn zurück ins Leben. Ganz offensichtlich hatte ich noch gar nichts verarbeitet und weggesteckt. Ich hätte weinen oder schreien mögen oder beides gleichzeitig, doch stattdessen stand ich stumm und mit trockenem Gesicht da. Mein Bruder war tot. Und ich konnte nicht mal richtig weinen.

Am Wochenende nach der Beerdigung hatten wir ein Punktspiel mit der B-Jugend des FC Bayern. Mein Trainer bot mir an, dass ich zu Hause bleiben dürfe, falls ich mich nicht einsatzbereit fühlte.

„Nee“, sagte ich, „ich komme auf jeden Fall.“

„Bist du sicher?“, fragte er zurück.

War ich. So gut es eben ging in diesen schwierigen Tagen. Auf dem Platz fühlte ich mich auch bei heftigen Problemen gut, dort funktionierte ich einfach. Vielleicht war es also gar keine schlechte Idee, sofort weiterzumachen. Auch wenn es nur ein Punktspiel mit der B-Jugend war.

Am Samstag stand ich wie geplant auf dem Platz. Es wurden die merkwürdigsten neunzig Minuten meines Lebens. Auf der einen Seite gaben mir Trikot, Schienbeinschoner und die gewohnte Rolle als Libero eine Sicherheit, die ich seit Gerhards Tod nicht mehr gespürt hatte. Gleichzeitig ertappte ich mich während des Spieles immer wieder dabei, wie ich zu mir sagte: Dein Bruder ist tot, und du kickst hier. Am Ende war ich trotzdem froh darüber, nicht abgesagt zu haben. Das Match, die Duelle mit den Gegnern, die Sprüche in der Kabine – all das hatte mich abgelenkt und für ein paar Momente das Schreckliche vergessen lassen.

Die nächsten Tage und Wochen zogen an mir vorbei. Ich ging um 6 Uhr aus dem Haus und war erst abends nach dem Training gegen 21 Uhr wieder daheim. Ich hatte eine Lehre als Industriemechaniker begonnen, die Zeit als Azubi half mir dabei, weiterzumachen. An der Dunstglocke voller Trauer änderte das wenig. Nach der ersten Schockstarre kamen die Fragen, die niemand beantworten konnte: Warum hatte ich nicht rechtzeitig erkannt, dass mein Bruder krank war? War ich mitschuldig an seinem Freitod? Warum, zum Teufel, hatte er sich für diesen Weg entschieden? Warum hatte er sich keine Hilfe geholt?

Zwischendurch war ich immer wieder wütend auf Gerhard. Wie hatte er das seiner Familie antun können? Wie hatte er mir das antun können? Es machte mich fassungslos, daran zu denken, was gewesen wäre, wenn. Was hätten wir als Brüder alles gemeinsam reißen können! Er als Chef einer Glaserei, ich als Fußballer? Wir als Team Babbel?

Dass Gerhard keinen Brief hinterlassen hatte, nicht den kleinsten, versteckten Hinweis, machte die Sache nur schlimmer. Drei Tage vor seinem Tod hatten wir noch den Geburtstag unserer Mama gefeiert. Im Nachhinein erinnerte ich mich, dass mein Bruder ziemlich ausgelaugt gewirkt und sich zwischendurch hingelegt hatte. Nicht gerade typisch für ihn. Etwas gesagt hatte er nicht. Natürlich nicht. In unserer Familie wurde wenig gesprochen. Oft genoss ich das: diese angenehme Schweigsamkeit, diese Ruhe. Doch in einer Katastrophe wie dieser zeigte sich, dass Schweigen eben nicht immer Gold ist. Viele Dinge, viele Emotionen, blieben unter Verschluss. Gedanken machte ich mir vor allem wegen meiner Mutter. Sie konnte mir nicht helfen, ich konnte ihr nicht helfen. Heute sagt sie, dass ich sie damals allein schon mit meiner Anwesenheit unterstützt hätte. Damals kam es mir so vor, als wenn das nicht ausreichen würde, um den Schmerz zu lindern. Doch schmiedete uns der Tod von Gerhard im Laufe der Zeit noch mehr zusammen.

Die Tage und Wochen in jenem Herbst 1989 waren getränkt von Erinnerungen an meinen großen Bruder. Wie wir früher in unserem langen Flur stundenlang eins gegen eins gespielt hatten, die Badezimmertür als heiß umkämpftes Tor. Die vier Jahre Altersunterschied hatte ich in jedem Zweikampf zu spüren bekommen. Oder die Skiausflüge mit unserem Opa, stets begleitet von meinem empfindlichen Magen. „Wenn du es nicht zurückhalten kannst, dann spuck halt in den Skischuh“, hatte mein Großvater auf einer dieser Fahrten gesagt. Was ich dann auch tat – in den Skistiefel von Gerhard. Zu Hause hatten wir viele Jahre ein Zimmer geteilt, ich oben, er unten in unserem Etagenbett. Ich war beeinflusst von seinem Musikgeschmack. Ob Metal oder Rock, mein Bruder besaß immer die heißesten Scheiben – Running Wild, Iron Maiden, Scorpions –, die ich in unseren Jugendtreff mitnahm. Im Bayern der frühen Achtziger bedurfte es eines großen Bruders, der einem diese Musik nahebrachte. Auf Bayern 1 liefen den lieben langen Tag nur Humptata und Schlager rauf und runter. Gerhard hielt mit Iron Maiden dagegen und trug lederne Cowboystiefel, die ich saucool fand. Noch cooler war es, dass er mir diese Teile irgendwann überließ.

Selbst ich merkte, dass mein Bruder ein hübscher Typ war, den die Mädchen anhimmelten. Lange, dunkle Haare, muskulöser Körper. Aber er hätte auch klein, dick und unattraktiv sein können, für mich war Gerhard immer der coole große Bruder, zu dem ich aufschaute. Was würde ich heute dafür geben, noch einmal mit ihm im Auto zu sitzen und einfach durch die Gegend zu fahren. Fenster runter, die Musik voll aufgedreht. Die Brüder Babbel auf der Überholspur des Lebens.

Es gibt ein Foto von meinem großen Triumph in der B-Jugend, wenige Monate vor Gerhards Tod. Die ganze Mannschaft ist da drauf zu sehen, außerdem Betreuer, Trainer, enge Wegbegleiter. Einer von ihnen ist mein Bruder. Er steht da in einem unauffälligen Trainingsanzug und grinst in die Kamera. Dieses Bild war und ist seit seinem Tod ein Heiligtum für mich. Inzwischen hat es mein Sohn und irgendwie schließt sich damit ein Kreis.

Am meisten tat mir im Nachhinein meine Mutter leid. Oder vielmehr, dass ich ihr nicht besser helfen konnte. Ich orientierte mich bei der Bewältigung solcher Probleme an meinem Vater: Bloß nicht drüber sprechen, lieber runterschlucken und ganz tief unten vergraben, Vorhängeschloss drum und weitermachen. Ausbildung beenden, Fußball spielen, Freunde treffen. Dabei wäre es so viel besser gewesen, wenn dieses große Unglück nicht totgeschwiegen worden wäre. Wenn wir eine Möglichkeit gefunden hätten, offen über unsere Gefühle zu sprechen, über unseren Schmerz. Gut, dass in unserer Gesellschaft heute so viel offener und ehrlicher über Emotionen gesprochen wird als noch vor drei Jahrzehnten. Damals musste ein 17-Jähriger allein damit klarkommen, dass sich sein Bruder das Leben genommen hat. Er musste auch damit klarkommen, die eigene Mutter leiden zu sehen, hilflos, ohne Möglichkeiten, sie bei der Aufarbeitung der Trauer zu unterstützen. Ich bin mir sicher, dass es meiner Mama gutgetan hätte, über Gerhards Tod zu sprechen. Aber das war im Hause Babbel nicht möglich. Erst später haben wir das nachgeholt und viel zusammen geweint. Ein Trost für uns beide.

Wirklich ernsthaft mit dem Thema beschäftige ich mich vermutlich erst, seit ich meine Frau kenne. In ihrer Familie wird lieber einmal zu viel als einmal zu wenig über die großen und kleinen Dinge gesprochen, was vielleicht auch seine Nachteile hat. Mir hat es aber dabei geholfen, überhaupt über Gerhards Schicksal zu reden.

Bis zu der Arbeit an diesem Buch hatte ich mich erst einmal öffentlich zu diesem traumatischen Ereignis geäußert. Am 10. November 2009 befand ich mich – noch als Chefcoach beim VfB Stuttgart – gerade auf einer Trainertagung, als uns die furchtbare Nachricht von Robert Enkes Suizid erreichte. Ich hatte Robert als Gegenspieler auf dem Platz erlebt, sonst aber keine Verbindung zu ihm gehabt. Sein Tod schockierte mich. Sofort kamen die Erinnerungen an den Herbst 1989 hoch. All der Schmerz, das stumme Entsetzen, die jahrelangen Folgen. Ich wusste, welcher Albtraum jetzt auf die Angehörigen von Robert zukommen würde, und es brach mir das Herz. Auf einer Pressekonferenz sprach ich seiner Familie und seinen Freunden mein Mitgefühl aus – und erwähnte dabei auch das Schicksal meines Bruders.

Vielleicht hat mich Gerhards Tod mental robuster gemacht. Vielleicht hat mir dies indirekt geholfen auf dem Weg in den Profifußball und in den Jahren als Leistungssportler. Vielleicht kam ich mit dem Druck der großen Spiele und Aufgaben dadurch besser zurecht als andere, die eine solche Erfahrung nicht machen mussten. Aber: Wenn ich dadurch wirklich zu einem besseren Fußballer geworden bin, hätte ich gerne darauf verzichtet und lieber meinen Bruder zurück. Auch wenn es dieses Buch dann vielleicht nicht geben würde.

Manchmal bin ich heute noch wütend auf Gerhard. Ich frage mich dann, wie er unserer Familie dies alles antun konnte. Was auch damit zu tun hat, dass ich ein sehr lebensbejahender Mensch bin. Ich kann nicht mal ansatzweise nachfühlen, wie es ihm in den Jahren, Monaten und Tagen vor seinem Tod ergangen ist. Wie viel Angst und wie viel Schmerz in ihm gewesen sein müssen, dass er sich lieber für den Freitod entschied, als weiterzuleben. Es hilft, mir zu vergegenwärtigen, dass mein Bruder krank war und diese Krankheit vor uns allen versteckt hat.

Dieses Wissen – dass Gerhard offenbar gar nicht anders konnte, als seinem Leben ein Ende zu setzen – hat mir selbst so manches Mal geholfen, wenn sich die Trauer in Gewissensbisse verwandelte. Hätte ich nicht da sein müssen an jenem verhängnisvollen Tag? Hätte ich nicht erkennen müssen, dass es ihm nicht gut geht? Es gibt keine vernünftigen Antworten auf diese Fragen, die im Grunde müßig sind. Ich hatte keine Chance. Meine Eltern hatten keine Chance. Gerhards Frau hatte keine Chance. Letztlich ist mein Bruder an einer Krankheit gestorben.

Im Leben ist es am Ende wie auf dem Fußballplatz. Niederlagen – kleine wie große – gehören dazu. Gewinnen kann jeder. Verlieren muss man lernen. Die große Herausforderung ist es, sich von den Niederlagen nicht fertigmachen zu lassen, sondern einen Weg zu finden, damit umzugehen. Noch besser: selbst die ganz bösen Nackenschläge in Stärke umzuwandeln. Das gelingt nicht jedem. Mir ist das leidlich geglückt, und ich bin sehr dankbar dafür. Der frühe Tod meines Bruders hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Müßig, darüber nachzudenken, wie meine Karriere verlaufen wäre, wenn Gerhard noch leben würde. Mit dabei war er trotzdem immer. Bei den Bayern, beim HSV, in der Nationalmannschaft, in Liverpool, auf all meinen Stationen.

Was ich auf dieser langen Reise alles erlebt habe, welche großartigen Fußballer und Menschen ich kennenlernen durfte, die Wahrheit über meine Siege und Niederlagen, die Hintergründe meiner langen und mysteriösen Krankheit – all das steht in diesem Buch. Ein Buch, das mir auch dabei geholfen hat, erstmals völlig offen über Gerhards Suizid zu sprechen. Eine Offenheit, die Freiheit bedeutet. Schon dafür hat es sich gelohnt, mein Leben aufzuschreiben.

So schön kommen wir nicht mehr zusammen

Als ich am 8. September 1972 zur Welt kam, war ganz München in Trauer. Drei Tage zuvor hatte die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September das israelische Olympiaquartier überfallen, zwei Mitglieder des Israelischen Olympiateams erschossen und neun weitere entführt. Beim Befreiungsversuch auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck, gleich bei meinen Eltern um die Ecke, kamen alle Geiseln ums Leben, dazu fünf der acht Geiselnehmer und ein Polizist. Die fröhlichen Spiele von München waren vorbei.

Wie sehr dieses Attentat damals die (Sport-)Welt erschütterte, erfuhr ich natürlich erst viele Jahre später. Ich genoss das Glück, in eine stabile Familie hineingeboren worden zu sein. Mit einer wundervollen Mutter und einem Vater, der zwar nicht immer ganz einfach war, aber eben ein Vater. Gemeinsam mit meiner Mama sorgte er dafür, dass wir Kinder so unbeschwert wie möglich aufwachsen konnten.

Mein alter Herr arbeitete als Maurer, meine Mutter war Sachbearbeiterin an einer Schule. Finanziell bewegten wir uns in bescheidenen Verhältnissen. Wir wohnten in einer der Sozialbauten in Gilching, einer Gemeinde zwanzig Kilometer westlich von München-City. Der klassische bayerische Vorort. 1944 hatte der spätere Papst Josef Ratzinger hier mal als Flakhelfer gearbeitet. Und 1960 kaufte sich der Kinderbuchautor James Krüss in Gilching ein Haus, in dem er dann unter anderem „Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen“ schrieb. Das sind auch schon die beiden Highlights der Stadtgeschichte.

Ich habe trotz allem sehr schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Sozialbau hieß eben auch: Überall wohnten Kinder. Und klugerweise hatten die Stadtplaner auf der anderen Seite der Straße ein Paradies erschaffen: zwei Fußballplätze, daneben ein großer Abenteuerspielplatz und dahinter ein kleiner Wald. Für uns Kids war das gigantisch. Wir waren in fast jeder freien Minute draußen. Nach Hause kamen wir eigentlich nur zum Mittagessen und wenn Abendbrotzeit war. Wenn ich einmal – was wirklich sehr selten vorkam – länger als üblich in der Bude hockte, setzte meine Mutter mich vor die Tür: „Jetzt schleichts di raus, ich kann dich net gebrauchen.“

Sport war genau mein Ding. Das wurde mir vermutlich in die Wiege gelegt. Mein Großvater mütterlicherseits – Erwin Beffert – war Gründungsmitglied unseres Lokalvereins, des TSV Gilching-Argelsried. Opa Erwin brachte mir Skifahren und Schlittschuhlaufen bei. Eine Zeit lang versuchte er mich auch fürs Turnen zu begeistern. Im Zentrum meines Daseins stand jedoch der Ball und mit ihm das kleine Universum Bolzplatz. Darin nur strahlende Sterne: Jeden Tag tummelten sich hier zehn, fünfzehn Jungs sämtlicher Altersklassen und standen mir als Spielpartner zur Verfügung, oft waren wir sogar viel mehr. An guten Tagen reichte es für richtige Spiele auf dem Großfeld. Elf gegen elf, mit Auswechselspieler. Jedes Match gefühlt ein WM-Finale.

Wir kickten wie die Irren. Und wenn ich durfte, war ich immer mit dabei. Als Siebenjähriger von den drei oder sogar fünf Jahre älteren Jungs gewählt (oder zumindest ins Tor gestellt) zu werden, war jedes Mal wie ein Ritterschlag. Und mit jedem Tag mehr auf dem Platz wurde ich ein besserer Fußballer. Was auch daran lag, dass ich früh die richtigen Förderer hatte. Nicht nur meinen großen Bruder, der eh immer für mich da war, sondern auch solche Typen wie Robert Brand. Bertel, wie wir ihn nannten, war ein paar Jahre älter als ich und nahm mich unter seine Fittiche. Müsste ich einen Entdecker nennen, dann wäre das Bertel, der mich oft in seine Mannschaft wählte, wo ich dann vom Torwart bis zum Stürmer auf allen möglichen Positionen eingesetzt wurde, um mich gegen die Konkurrenz aus den Sozialbauten zu beweisen. Dass Bertel heute als Trainer tätig ist, wundert mich überhaupt nicht.

Jungs wie er oder mein bester Freund Thomas Huber waren meine ersten großen Helden auf dem Platz. Thomas war ein begnadeter Kicker, der später sogar ein Angebot von den Bayern bekam (welches er dankend ablehnte). Apropos Angebot: Mir machte Thomas eines, das ich unmöglich ablehnen konnte und auch nicht wollte. Er spielte in der E-Jugend vom TSV Gilching-Argelsried und fragte mich, ob ich nicht auch Lust hätte. Also fragte ich meine Mutter, und dann ging alles ziemlich schnell: An einem Mittwoch wurde ich angemeldet, am Donnerstag fand das erste Training statt, am Freitag das erste Punktspiel mit der F-Jugend! Keiner von uns wusste wirklich, was er auf dem Platz machen sollte, blutige Anfänger eben. Wir verloren die Partie zwar – dass wir das Rückspiel aber klar gewannen, zeigt, wie schnell wir dazulernten.

Verantwortlich dafür war unser Trainer Gerhard Hackenberg, Vater von Zwillingen, die praktischerweise auch bei uns spielten. In diesem ersten Jahr wurden wir Zweiter, in meiner zweiten Saison dann Kreismeister. Ein erster Vorgeschmack auf das schöne Gefühl, nicht nur Fußballspiele, sondern auch Titel zu gewinnen. Meinen ersten Kontakt zum großen FC Bayern München hatte ich in der E-Jugend. Mit unserem von nun an traditionell stärkeren älteren Jahrgang trafen wir im entscheidenden Relegationsspiel auf die FCB-Jugend – und verloren knapp mit 1 : 2. Und das aus nur einem einzigen Grund: meiner Wenigkeit. Ich bin mir bis heute sicher, dass wir die Partie nicht verloren hätten, wenn ich wenigstens Normalform erreicht hätte. Doch ich ließ mich vom großen Namen und den berühmten Trikots sowie den todschicken Patrick-Schuhen mit den zwei Streifen, auf die ich so scharf war, einschüchtern.

Wer in Gilching groß wurde, hatte eigentlich nur zwei Vereine zur Auswahl, in die er sich verlieben durfte. Entweder war man ein Roter oder man war ein Blauer, dazwischen gab es nichts. Jedenfalls offiziell. Während die meisten meiner Jungs ihr Herz an den TSV 1860 vergeben hatten und einige wenige (die ich allerdings sehr sympathisch fand) den FC Bayern verehrten, war ich ausgerechnet ein großer Fan des Hamburger SV. Was ich selbstverständlich verheimlichen musste. Denn gerade der HSV aus dem Norden war bei uns im Süden nicht sonderlich beliebt. Ich aber bewunderte still die Spielintelligenz von Felix Magath, die unnachahmlichen Flankenläufe von Manni Kaltz und die Torgefahr von Horst Hrubesch. Wie der die hohen Bälle reinschädelte, sagenhaft. Dazu diese wunderschönen Nadelstreifen-Trikots mit der „BP“-Werbung, große Klasse.

Bereits als Neuling beim TSV Gilching orientierte ich mich automatisch nach hinten und spätestens ab der E-Jugend war meine Position klar. Als Libero fühlte ich mich pudelwohl. Als großer, schneller Spieler passte ich auch sehr gut in die Rolle des letzten Mannes. Ich liebte es, mit langen Läufen durchs Mittelfeld zu pflügen, vor allem aber gefiel mir die Verantwortung, die diese Position mit sich brachte. Auf den Libero muss Verlass sein, aus diesem Rollenverständnis entwickelte sich nicht nur eine stabile Zuverlässigkeit, sondern auch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Ein Begriff, der für Offensivspieler eher dehnbar ist, in der Defensive allerdings von ungeheurer Wichtigkeit. Torhüter und Verteidiger wissen: Wenn ich jetzt Scheiße baue, dann scheppert‘s. Diese Eigenschaften entwickelte ich auch abseits des Rasens immer weiter. Bis heute machen sie mich aus.

Dass ich besser kicken konnte als viele meiner Mitspieler und Freunde, war mir zwar schon früh bewusst, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, meine eigenen Fähigkeiten in den Vordergrund zu stellen. Dafür war ich viel zu schüchtern. Was mich nicht davon abhielt, einen hartnäckigen Ehrgeiz zu entwickeln. Was in dieser Zwischenphase von Bolzplatz und TSV Gilching zu einer kuriosen Szene führte. Eines Tages wurde mir das Gerücht angetragen, dass mich der FC Bayern beobachten würde. In meiner kindlichen Naivität kam ich gar nicht auf die Idee, dass sich so eine Beobachtung, wenn überhaupt, auf Klubebene abspielen würde. Stattdessen legte ich mich beim nächsten Bolzplatzduell besonders ins Zeug, weil ich hinter jedem Spaziergänger einen Scout vom FC Bayern vermutete.

Die Bayern hatten mich übrigens wirklich beobachtet. Wolfgang Drews hieß der Mann, der mich 1981 zum Probetraining an die Säbener Straße einlud. Eigentlich wollte ich gar nicht. Ich war wie gesagt viel zu schüchtern und fest davon überzeugt, dass die anderen Kinder besser waren als ich. Es war mein Vater, der mich schließlich überredete: „Du gehst da hin und schaust es dir zwei Wochen lang an. Dann sehen wir weiter.“ Gemeinsam mit meiner Mutter fuhr ich also per Bus und Bahn das erste Mal zur Säbener Straße. Die 90-minütige Fahrt machte ich dann dreimal die Woche, denn ich stellte recht schnell fest, dass ich bei dem richtigen Verein gelandet war. Zwei Wochen später wollte ich von meiner ersten Scheu nichts mehr wissen, es gab jetzt gar keine andere Option mehr, als offiziell Vereinsmitglied bei den Bayern zu werden. Von nun an war ich also Spieler bei jenem Klub, der in den vergangenen sieben Jahren dreimal den Europapokal der Landesmeister gewonnen hatte und mit Legenden wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller oder Sepp Maier zu einem der bekanntesten Klubs der Welt aufgestiegen war. Nur folgerichtig, dass mein Standing auf dem heimischen Bolzplatz neue Spitzenwerte erreichte.

Dass ich jetzt nicht mehr Auswahlspieler der Gilchinger Sozialbauten oder tapferer E-Jugendlicher beim TSV war, wurde mir schnell bewusst. Mit meiner neuen D-Jugend unter Trainer Fritz Reisinger nahmen wir an einem Hallenturnier in Dachau teil. Die ganze Halle pfiff uns gnadenlos aus. Wir waren gerade mal elf oder zwölf Jahre alt. Es dauert etwas, bis der Neuzugang aus Gilching verstand, was es mit diesem Pfeifkonzert auf sich hatte: Die anderen hatten Schiss vor uns. Und es gab für sie nichts Schöneres, als dem FC Bayern ein Bein zu stellen. Was uns wiederum zu einer Mentalität provozierte, die heute gemeinhin als „Mia san mia“ bekannt ist. Wenn ihr uns auspfeift, wenn ihr uns nicht leiden könnt, dann sind wir nur noch motivierter, euch zu besiegen. Mit so einer Herausforderung muss ein junger Kerl erst mal klarkommen. Ich tat es. Und ich genoss das Gefühl, eine pfeifende Halle mit dem Pokal in der Hand zu verlassen.

Besonders prägend in dieser Hinsicht war das Ende meiner ersten Saison. Das entscheidende Spiel um die Meisterschaft verloren wir ausgerechnet gegen unseren großen Rivalen 1860. Na ja, dachte ich, zweiter Platz, auch nicht schlecht. Doch bei einem Abschlussessen belehrten mich die Verantwortlichen eines Besseren. Ein zweiter Platz war beim FC Bayern nichts wert. Nur der Sieg, nur die Meisterschaft zählte. Hoppala, dachte ich, hier weht der Wind aber anders. Es dauerte seine Zeit, bis ich das verinnerlicht hatte und mich nicht von jedem neuen Pfeifkonzert oder kreischenden Eltern verunsichern ließ. Eine Fähigkeit, die als Spieler von Bayern München überlebensnotwendig war und ist.

Meine ersten Erfahrungen im Stadion sammelte ich eher im legendären Grünwalder als im Olympiastadion. Zwei Dinge sprachen für die Heimstätte der Löwen: deutlich kürzerer Fahrtweg, deutlich bessere Stimmung. Das riesige Olympiastadion lag erstens wahnsinnig weit entfernt, und zweitens brauchte man einen Feldstecher, um die Spieler vom Oberrang aus erkennen zu können. Erst in der C-Jugend bewegte ich mich häufiger im Stadion der Bayern, allerdings vorrangig, weil ich als Balljunge bei den Heimspielen im Einsatz war. Was für uns Jungs natürlich eine tolle Erfahrung war. Die Intensität eines Bundesligaspiels, der Einfluss der Fans und nicht zuletzt die individuelle Klasse der Stars waren aus dieser Perspektive deutlich besser zu beobachten und zu begreifen. Mein Star war Klaus Augenthaler. Ich verehrte ihn. Nicht nur für seine Position als Libero, sondern auch, weil er so ein herrlich urbayerischer Typ war. „Auge“ war der einzige Fußballer, der sämtliche Schüsse und Pässe mit dem Spann ausführte. Seine Flanken und Distanzschüsse waren von solch einer Präzision, dass ich aus dem Staunen nicht mehr herauskam. Ähnliche Charaktere wie Augenthaler waren Hans Dorfner und Norbert Eder, auch so Urviecher, die ich sehr bewunderte.

Ein entscheidender Schritt für jeden jungen Fußballer ist der Übergang vom Kleinfeld aufs Großfeld. Es gibt Spieler, deren Stern dann langsam erlischt, mich stellte die neue Arbeitsfläche vor keine großen Herausforderungen. Trotz meiner Größe war ich immer sehr schnell. Wenn mir mal ein Gegenspieler entwischte, hatte ich auf dem Großfeld nun noch mehr Möglichkeiten, ihn wieder einzuholen. Meine technischen Veranlagungen waren gut, eine Fummelkutte war ich trotzdem nicht. Ich liebte es, den Angriff selbst mit einzuleiten, um dann mit großen Schritten doppelpassend durch das gegnerische Mittelfeld zu pflügen. So gesehen kam das Großfeld meiner Spielweise sehr gelegen.

Die größere Umstellung fand ab der C-Jugend an der Seitenlinie statt. Waren meine bisherigen Trainer bislang eher Typ Papa gewesen – fast schon liebevoller Umgang, voller Verständnis, nur in Ausnahmefällen streng –, bekam ich nun mit Fritz Schweinberger einen Coach mit ganz anderer Herangehensweise. Fritz war laut, Fritz war direkt und was schiss er uns zusammen, wenn wir aus der Reihe tanzten! Meine erste Reaktion auf diesen rauen Umgangston: Ich beklagte mich bei meiner Mutter über den meiner Meinung nach viel zu bösen Trainer. Heute bin ich dankbar, zu diesem Zeitpunkt meiner Ausbildung einen Mann wie Fritz gehabt zu haben. Er holte uns Jungs raus aus der Komfortzone und machte uns mit einem neuen Element unseres fußballerischen Daseins bekannt, das für meine spätere Karriere von entscheidender Bedeutung sein sollte: bedingungslose Leistungsbereitschaft. Immer mit dem Hintergrund, dass dies hier der FC Bayern war. Und wer beim FC Bayern spielte, der wollte auch gewinnen. Jedes Spiel, egal welcher Gegner. Für mich waren gerade diese ersten harten Monate sehr wichtig. Jetzt erst lernte ich, was es hieß, Leistungssport zu betreiben.

Wir Spieler aus dem jüngeren C-Jugend-Jahrgang kamen in dieser ersten Saison vorrangig in der C2 zum Einsatz. Auch ich musste mich zunächst mit einem Platz in der zweiten Mannschaft begnügen. Doch mit jeder Trainingseinheit wurde ich robuster, cleverer und besser. Eine Entwicklung, die nicht unbemerkt blieb. Zur Rückrunde tauschte Fritz seinen bisherigen Libero aus, fortan stand ich regelmäßig gegen die zumeist älteren Jungs auf dem Rasen – als Einziger aus meinem Jahrgang. Es hatte also seine Gründe, warum mich der Trainer zu Beginn der zweiten C-Jugend-Saison zu seinem Kapitän ernannte. Für mich eine riesengroße Ehre. Mit der Binde am Arm kam ich mir einen Meter größer und breiter vor. Die neue Verantwortung auf dem Rasen passte gut zu mir. Ich war schon immer sehr sozial eingestellt und auf ein Miteinander bedacht. Heute kann ich voller Stolz sagen, mich in meinem Leben noch nie geschlägert zu haben, wie es auf Bayerisch heißt. Dabei waren Kloppereien damals an der Tagesordnung.

Zudem war es für mich selbstverständlich, zu teilen. Sei es die Zeit auf dem Fußballplatz oder Mamas Brotbox. So wie in der B-Jugend, als wir zu einem Turnier nach Leningrad reisten und mir meine Mutter vorsichtshalber eine große Tasche Proviant mit auf den Weg gab. Abends lag ich mit Christian Nerlinger auf dem Zimmer und futterte mit ihm die nicht enden wollenden Salami-Ketten aus dem Hause Babbel.

Wie schon in den Jahren zuvor bildeten wir in meinem zweiten C-Jugend-Jahr eine bärenstarke Mannschaft, die sich am Ende über den Titel als Süddeutscher Meister freuen durfte. Mehr ging nicht, Deutsche Meisterschaften wurden zum damaligen Zeitpunkt erst in der B-Jugend ausgespielt. Heutzutage würde der Kapitän und Abwehrchef der C-Jugend vom FC Bayern vermutlich schon bei mindestens zehn Klubs auf dem Zettel stehen, Ende der Achtziger gab es so etwas wie organisiertes Scouting noch nicht. Gott sei Dank, so konnten wir in aller Ruhe zu einer Mannschaft zusammenwachsen, die dann auch noch vorrangig aus Münchenern und Leuten aus der Umgebung bestand. Ich hatte zwar das große Los gezogen, beim FC Bayern zu spielen, verschwendete aber keinen Gedanken daran, vielleicht mal irgendwann Fußballprofi zu werden. Markus Babbel in der Bundesliga? Das erschien mir weiter entfernt als die Erde von der Sonne.

Eine neue Jugend, ein neuer Trainer. Rudi Reupold würde uns in der B-Jugend trainieren, ähnlich wie Fritz war er laut, knallhart und direkt. Dazu einer von den Typen, die man erst etwas besser kennenlernen muss, um festzustellen, dass unter der rauen Schale doch ein weicher Kern steckt. Für mich war Rudi ein perfekter Jugendtrainer. Im Nachwuchsfußball der Gegenwart hat sich der Job als U-16- oder U-19-Trainer zu einer Sprosse auf der Karriereleiter zum Profitrainer entwickelt, dabei bräuchten wir wieder mehr Übungsleiter, die sich voll und ganz der Nachwuchsarbeit widmen und darin ihre Erfüllung sehen. Ich hatte diese Trainer: Ob Gerhard Hackenberg, Fritz Reisinger und Fritz Schweinberger, ob Rudi Reupold und später Hermann Gerland – in dieser Reihenfolge waren diese Männer für mich Gold wert. Und es ist mir wichtig, ihre Namen und ihre Leistungen hervorzuheben. Denn am Ende heimst maximal der letzte Jugendtrainer die Lorbeeren ein, wenn es einer aus der eigenen Jugend zu den Profis schafft. In meinem Fall Hermann Gerland, der zwar jeden Lorbeerkranz der Welt verdient hat, aber eben auch nur einer unter vielen war, denen ich meine spätere Karriere zu verdanken hatte.

Mädchen spielten zu dieser Zeit fast keine Rolle für mich. In sexueller Hinsicht war ich eher ein Spätzünder. Während die anderen Jungs ihre ersten Erfahrungen sammelten, fand ich Mädchen zwar cool, aber leider beruhte das nicht auf Gegenseitigkeit. Zudem musste ich lange suchen, ehe ich in meinem Umfeld überhaupt in Kontakt mit Mädchen kam. Ich beendete die Schule und begann meine Lehrstelle als Industriemechaniker. Frauen dort: Fehlanzeige. Dazu viermal die Woche zum Training und am Wochenende ein oder zwei Spiele – mir blieb gar keine Zeit, mich näher mit der holden Weiblichkeit zu befassen.

Aus heutiger Sicht kann ich das nur als Vorteil für meine sportliche Karriere werten, denn das Thema Frauen wurde für einige meiner Mitspieler wichtiger als das Match am Wochenende. In diesen Jahren, mitten in der Teenagerzeit, trennt sich im Nachwuchsfußball die Spreu vom Weizen. Das war bei uns nicht anders. Stellvertretend dafür steht für mich Robert, den ich als einen der Leistungsträger in unserem Team in Erinnerung habe. Mal Achter, mal Zehner kombinierte er Power und Technik grandios, darüber hinaus war er ein richtig guter Typ. Als es bei ihm mit den Mädels losging, verlor er die Lust am ernsthaften Fußball und schmiss irgendwann hin. Viele Jahre später traf ich ihn wieder, da kickte er noch ein wenig in der C-Klasse. Mich persönlich machte das traurig, weil es immer schade ist, wenn ein großes Potenzial nicht voll ausgeschöpft wird. Letztlich war es seine Entscheidung und natürlich respektierte ich sie.

Im zweiten B-Jugend-Jahr bekamen wir einen Neuzugang vom TSV Forstenried, der zu einem der bedeutenden Namen in der Geschichte des FC Bayern München werden würde. Christian Nerlinger war vermutlich der beste Jugendspieler, den ich je live erlebt habe. Christian war uns in allen Belangen mindestens schon zwei Schritte voraus, ein herausragend guter Kicker, der mit seiner Laufstärke und besonders seinem großartigen linken Fuß automatisch zu einem unserer Leistungsträger wurde. Mit Max Eberl spielte ich schon länger zusammen, er machte sich einen Namen als zuverlässiger und bissiger rechter Verteidiger, auf den ich mich als Libero immer verlassen konnte.

Mit dieser fantastischen Mannschaft mischten wir unsere Liga auf, mussten uns aber bis kurz vor Saisonende damit begnügen, hinter dem FC Augsburg auf Platz 2 zu stehen. Augsburg, angeführt von meinem späteren Mitspieler Dieter Frey, hatte eine richtig starke Spielzeit erwischt. Zwei Spieltage vor dem Ende kam es zum entscheidenden Duell: Durch den 3 : 2-Sieg gegen die Augsburger sprangen wir mit einem Punkt Vorsprung auf Platz 1 und retteten die Tabellenführung über die Ziellinie. Als Oberbayerischer Meister zogen wir damit ins Endspiel um die Bayerische Meisterschaft ein, wo sich der 1. FC Nürnberg geschlagen geben musste. Tatsächlich: Wir hatten uns für die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren qualifiziert – gemeinsam mit 15 anderen Landesverbandsmeistern.

Ich glaube nicht, dass irgendwer damit rechnete, dass wir tatsächlich den Titel gewinnen würden, vielleicht nicht mal wir selbst. In der zwölfjährigen Geschichte des Wettbewerbs hatte es eine B-Jugend des FC Bayern nicht mal ins Finale geschafft. Und doch ahnte ich, dass mit dieser Mannschaft und diesem Trainer einiges möglich sein würde. Besonders das Endspiel gegen die Nürnberger hatte uns allen gezeigt, was für ein Spirit in diesem Team herrschte. Keine andere Auswahl in meiner Jugendzeit hatte diesen ausgeprägten Mannschaftsgeist, dieses enge Miteinander, gepaart mit der unbedingten Bereitschaft, sich für den anderen ins Feuer zu werfen. Dazu mit Rudi Reupold als hartem Hund und seinem deutlich lieberen Co-Trainer Werner Heitfeld eine grandiose Kombination an der Seitenlinie. Vielleicht war das damals, im Frühjahr 1989, als die Mauer noch stand und mein Bruder noch am Leben war, die tollste Zeit, die ich als Fußballer je erlebte.

Nach deutlichen Siegen im Achtelfinale (gegen Saarland-Meister FC Homburg) und Viertelfinale (gegen den Badischen Meister Waldhof Mannheim) trafen wir im Halbfinale auf Eintracht Frankfurt. Mit 2 : 1 und 3 : 1 entschieden wir auch diese Spiele für uns, am 16. Juli 1989 würde sich nun im Sportpark Lohhof in Unterschleißheim entscheiden, wer sich als beste B-Jugend-Mannschaft des Landes feiern lassen dürfte. Bei unserem letzten Abschlusstraining auf dem Rasenplatz der Profis durften wir einen Ehrengast begrüßen: Zlatko, genannt „Tschik“, Čajkovski, WM-Teilnehmer 1950 und 1954 für Jugoslawien, hatte zwischen 1963 und 1968 den FC Bayern in die Bundesliga geführt und war in der Fußballszene natürlich immer noch ein großer Name. Für mich war sein Trainingsbesuch wie ein Ritterschlag vor dem großen Kampf. Entsprechend motiviert ging ich in das Endspiel. Vorjahressieger Hertha Zehlendorf hatte es erst im Elfmeterschießen gegen den FC Schalke ins Finale geschafft und mit Karsten Bäron und Robert Kovač zwei richtige Granaten in der Mannschaft, die später noch in der Bundesliga für Furore sorgen sollten.

Es wurde ein denkwürdiges Spiel. Nicht nur, weil wir am Ende nach 5 : 4 im Elfmeterschießen als Sieger dastanden, erstmals in der Geschichte des FC Bayern. Fast noch intensiver in Erinnerung habe ich diese großartige Atmosphäre, die sich im Laufe der Monate nicht nur innerhalb unserer Mannschaft, sondern auch bei unseren Eltern entwickelt hatte. Wir waren am Ende eines langen und verrückten Rittes angekommen, und so einen Triumph vor 2500 Zuschauern zu feiern, machte die ganze Angelegenheit nur noch schöner. Wie bereits erwähnt, sorgte dieses Spiel in meinem Fall sogar noch dafür, dass ich bald darauf zur Nationalmannschaft eingeladen wurde.

Wenn ich heute auf diese Zeit blicke, dann fühle ich wieder die Unbeschwertheit und simple Freude am Spiel, die in den späteren Jahren als Profi in dieser reinen Form nicht mehr existierte.

Als Spieler beim FC Bayern oder in der Nationalmannschaft hat jedes Handeln eine Konsequenz. Spitzenfußball ist Business, keine bloße Sportveranstaltung. Das war damals noch anders. Geld stand nicht im Vordergrund, weil es kein Geld gab. Erst ab der A-Jugend verdiente ich 250 Mark. Und das auch nur, weil sich Max Eberl erfolgreich darüber beschwert hatte, dass wir Ur-Münchener, die schon seit frühester Jugend für den FC Bayern spielten, lediglich das Fahrtgeld bezahlt bekamen. Die Identifikation mit dem Verein hätte bei uns gar nicht größer sein können. So eine Leidenschaft – und zwar in jedem Mannschaftsteil – habe ich nie wieder in dieser Form erlebt.

Wenn er schreit, gibt’s noch Hoffnung!

Unser Endspiel gegen Hertha Zehlendorf fand an einem Sonntag statt. Bereits am Montag danach stand ich als frischgebackener A-Jugendlicher gemeinsam mit anderen Finalhelden von Lohhof auf dem Trainingsplatz und lernte meinen neuen Trainer Fritz Bischoff kennen. Während wir noch auf Wolke sieben schwebten, hatte Fritz bereits die Flinte angelegt, um uns von dort oben wieder runterzuholen. „Männer“, hob er an, „ich gratuliere euch zur Meisterschaft. Super Sache. Aber ab heute zählt das nicht mehr.“ Nicht mal einen vollen Tag ließ man uns Zeit, den Triumph auszukosten. Willkommen beim FC Bayern, wo nach jedem gewonnenen Titel schon wieder an den nächsten gedacht wird.

Es machte die Sache auch nicht besser, dass wir mit dem jüngeren Jahrgang erneut nichts zu melden hatten. Wir spielten grauenhaften Fußball, die Stimmung war entsprechend. All das wog doppelt und dreifach, weil die Vorsaison so überragend gewesen war. Eine unbefriedigende und zähe Spielzeit endete hinter dem FC Augsburg auf dem zweiten Tabellenplatz und mit der damit verpassten Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Für Bayern-München-Verhältnisse eine Katastrophe.

Damals wusste ich es noch nicht, aber am besten lernt man auch im Fußball aus Niederlagen. Ich hasste es zu verlieren. Siege und Titel machen süchtig, umso demütigender empfand ich verlorene Spiele. Am besten noch gegen die große Konkurrenz aus der Grünwalder Straße. In diesem ersten A-Jugend-Jahr hatte ich zudem mit Mitspielern zu tun, die sich außerhalb des Rasens wie zukünftige Superstars aufführten, aber im entscheidenden Moment nicht ablieferten. Solche Umstände frustrierten mich maßlos. Und doch musste ich lernen, damit umzugehen. Genauso wie mit der Tatsache, dass nun auch immer mehr Jungs von außerhalb beim FC Bayern kickten. Der Verein hatte ein Haus für die Nachwuchskräfte gebaut, auf einmal hatten wir Spieler aus dem Ruhrgebiet bei uns, die sich auf den ersten Blick völlig von uns Bayern unterschieden. So ein lautes und loses Mundwerk wie von den Essenern oder Dortmundern waren wir nicht gewohnt, folgerichtig lehnte ich die Neulinge zunächst ab. Vorteil Fußball: Wenn man so oft und lange gemeinsam unterwegs ist und eine Leidenschaft teilt, setzt man sich zwangsweise mit seinen Kollegen auseinander. Prompt stellte ich fest, dass man auch ein guter Typ sein kann, wenn man seinen Mund zuweilen etwas zu sehr aufreißt. Eine wertvolle Erfahrung für das Leben als Fußballprofi. Wie bei Markus Münch, der zwar nicht aus dem Ruhrgebiet stammt, aber als Neuzugang vom SV Sandhausen zunächst ein Auftreten hatte, als wäre er der neue Prinz von der Säbener Straße. Was für ein Rindvieh, dachte ich in den ersten Wochen, doch schon bald stellte ich fest, dass hinter der Fassade ein richtig guter Kerl steckte. Heute folge ich ihm via Instagram und bewundere seine Erfolge als Züchter und Trainer von Rennpferden.

Während wir uns über die Saison ärgerten, stellte sich im fernen Berlin die Welt auf den Kopf. Vom Mauerfall und der Wende bekam ich allerdings nur wenig mit. Ich fühlte mich auch nicht in irgendeiner Weise emotional verbunden. Dafür war ich möglicherweise zu jung, ganz sicher aber befand ich mich auf meiner bayerischen Insel, von der die DDR so weit entfernt wirkte wie Russland. Meine persönliche Wiedervereinigung feierte ich erst viele Jahre später, als ich den gebürtigen Görlitzer Jens Jeremies kennenlernte. Jerry ist heute einer meiner besten Freunde. Wenn alle Stricke reißen, ist am Ende immer noch er zur Stelle.

Der Tiger war früher mal eine Eiche gewesen. „Eiche“, so hatten sie Hermann Gerland genannt, als er noch ein blutjunges Talent aus Bochum war. Aus gutem Grund. Als er neun war, starb sein Vater an einem Herzinfarkt. Von da an hatte er auf seine drei jüngeren Geschwister aufgepasst. Ein richtiger Baum, schon in der Kindheit, nicht nur auf dem Platz. Später hatte sich die Eiche zu einem gefürchteten Bundesligaspieler entwickelt und den schönen Spitznamen „Tiger“ verpasst bekommen. Vom Tiger Gerland gibt es ein – auch für meine Ausbildung nicht unwichtiges – Zitat: „Niederlagen machen mich fertig. Dann sitze ich im Bus, gleich hinter dem Fahrer, und rede kein Wort. Ich kann nicht begreifen, dass die Spieler lachen und flachsen. Die Fans weinen, die Spieler lachen – das will in meinen Kopf nicht rein. Zu Hause angekommen starre ich gegen die weiße Wand. Ich kann nicht mehr einschlafen und wache nachts schweißgebadet auf.“

Ein Mann wie geschaffen für den FC Bayern – vielleicht nicht unbedingt als Spieler, aber ganz sicher als Trainer. Nach zwei Versuchen im Seniorenbereich bei seinem VfL und dem 1. FC Nürnberg heuerte Gerland im Sommer 1990 in München an. Und zwar als Trainer der Amateure und der A-Jugend. Ich darf mich zu den Glücklichen schätzen, die in dieser allerersten Saison zu den Auserwählten gehörten. Historisch deshalb, weil Gerland danach fast zwei Jahrzehnte im Nachwuchsbereich des FC Bayern tätig war und eine Ära prägen sollte.