14,99 €

Mehr erfahren.

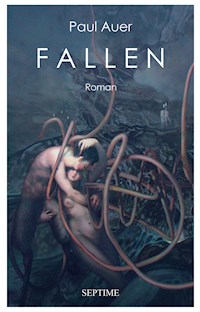

- Herausgeber: Septime Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es könnte so schön sein: Der Schriftsteller Joshua hat nach fast anderthalb Jahrzehnten Schreibarbeit endlich sein erstes Buch veröffentlicht. Außerdem ist er durch ein stattliches Erbe schlagartig wohlhabend geworden. Nach Jahren als ärmlicher Bohemien, der in einem »Wohnloch« hauste, ist sein neues Domizil eine luxuriöse Dachgeschoßwohnung am Wiener Burgring. Doch das Glück ist getrübt. Kürzlich hat ihn seine Freundin Carmen verlassen. Für Joshua eine unverständliche Kränkung. Und wovon sein nächster Roman handeln soll, weiß er auch nicht so recht. Will er überhaupt noch ein Buch schreiben? Hat er es nötig? Steht ihm nicht vielmehr ein beschauliches bürgerliches Leben zu, gediegen und gemütlich, ohne große Anstrengung? Wäre da nicht seine Ruhmsucht ... Und eine Frau an seiner Seite sollte doch auch nicht fehlen. Da trifft es sich gut, dass er in der ersten Nacht in seinem neuen Zuhause überraschenden Besuch bekommt: Es ist niemand Geringerer als Luzifer, begleitet von seiner Liebhaberin und einem Teenager. Wenn diese Bekanntschaft nicht Stoff für ein sensationelles Werk ist, eines, mit dem Joshua gewiss großen literarischen Ruhm erlangen und, noch wichtiger, Carmen zurückgewin-nen wird ... Er fasst den Entschluss, den ultimativen Roman zu schreiben, ein »Weltbuch«. Mauern ist eine tragikomische Reflexion über die Triebkraft des Künstlers und seine Angst vorm Scheitern, eine Parodie auf toxische Männlichkeit, sendungsbewussten Größenwahn und den mit sich und der Welt ringenden Schriftsteller – ein Buch, das vom Irrsinn handelt, ein Buch zu schreiben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Cover

Impressum

Autor und Klappentext

Titelseite

Buchanfang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung bei der Stadt Wien.

© 2022, Septime Verlag, Wien

Alle Rechte vorbehalten.

Lektorat: Teresa Profanter

Cover: Jürgen Schütz

Covermotiv: © i-stock

EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer

ISBN: 978-3-903061-96-5

Printversion: Hardcover, Schutzumschlag

ISBN: 978-3-99120-014-7

www.septime-verlag.at

www.facebook.com/septimeverlagw

www.instagram.com/septimeverlag

Paul Auer

geb. 1980 in Kärnten, studierte Kultur- und Sozialanthropologie und ist Mitglied des Kärntner Schriftstellerverbands sowie der Literaturgruppe »Textmotor«. Neben zahlreichen Veröffentlichungen in Anthologien und Zeitschriften ist Paul Auer auch in der Anthologie übergrenzen (Septime, 2015) mit einer Erzählung vertreten. Es folgte sein viel beachtetes Romandebüt Kärntner Ecke Ring (2017). Mit seinem zweiten Roman Fallen (2020) bewies er erneut sein literarisches Talent. Paul Auer lebt in Wien.

Klappentext:

Es könnte so schön sein: Der Schriftsteller Joshua hat nach fast anderthalb Jahrzehnten Schreibarbeit endlich sein erstes Buch veröffentlicht. Außerdem ist er durch ein stattliches Erbe schlagartig wohlhabend geworden. Nach Jahren als ärmlicher Bohemien, der in einem »Wohnloch« hauste, ist sein neues Domizil eine luxuriöse Dachgeschoßwohnung am Wiener Burgring. Doch das Glück ist getrübt. Kürzlich hat ihn seine Freundin Carmen verlassen. Für Joshua eine unverständliche Kränkung. Und wovon sein nächster Roman handeln soll, weiß er auch nicht so recht. Will er über-haupt noch ein Buch schreiben? Hat er es nötig? Steht ihm nicht vielmehr ein beschauliches bürgerliches Leben zu, gediegen und gemütlich, ohne große Anstrengung? Wäre da nicht seine Ruhmsucht ... Und eine Frau an seiner Seite sollte doch auch nicht fehlen. Da trifft es sich gut, dass er in der ersten Nacht in seinem neuen Zuhause überraschen-den Besuch bekommt: Es ist niemand Geringerer als Luzifer, begleitet von seiner Liebhaberin und einem Teenager. Wenn diese Bekanntschaft nicht Stoff für ein sensationelles Werk ist, eines, mit dem Joshua gewiss großen literarischen Ruhm erlangen und, noch wichtiger, Carmen zurückgewin-nen wird ... Er fasst den Entschluss, den ultimativen Roman zu schreiben, ein »Weltbuch«.Mauern ist eine tragikomische Reflexion über die Triebkraft des Künstlers und seine Angst vorm Scheitern, eine Parodie auf toxische Männlichkeit, sendungsbewussten Größenwahn und den mit sich und der Welt ringenden Schriftsteller – ein Buch, das vom Irrsinn handelt, ein Buch zu schreiben.

Paul Auer

Mauern

Roman | Septime Verlag

1

Der Teufel ist gegangen und ich werde gottgleich sein. Natürlich fallen mir jetzt jene Slogans wieder ein: Sie stehen über den Dingen. Sie zählen zu den Privilegierten. Sie haben Weitblick. Sie sind angekommen. So wurde es damals in dem Maklerinserat formuliert. War nicht sogar vom Genuss eines Remy Martin die Rede, dessen Aroma sich erst auf der Terrasse der angepriesenen Dachgeschoßwohnung vollends entfalte? Das mag sein. Ich gestehe, nie zuvor hat mir Cognac so gut geschmeckt. Ich gestehe weiters, dass ich heute zum ersten Mal in meinem Leben Cognac trinke. Meine Welt war meist in Dosenbier getränkt. Doch da ich ihr oft meine bourgeoisen Fantasien offenbarte – in einem Ohrensessel sitzen, im Kamin lodert das Feuer, Zeitungen liegen am Beistelltischchen, auch sollte ein zutraulich blickender Golden Retriever nicht fehlen –, schenkte mir Carmen letztes Jahr zu Weihnachten diesen, wie es heißen muss, edlen Tropfen. Zu Recht verstand ich das als ironische Geste; als kritischen Kommentar zu der in mir keimendenBürgerlichkeit. DieIronieverliebtheit des jungen Erwachsenen hatte ich jedoch bereits überwunden, tiefernst war mein Gemüt, weswegen ich mich bis heute beharrlich weigerte, das Getränk aus einer Laune heraus zu verschwenden; die Flasche in einer Parkanlage zu kappen, den Cognac ohne Gläser zu trinken, die Schuhe wegzuschleudern, hierauf den Rest der Kleidung. Ich wollte vielmehr vernünftig und gezähmt auf einen würdigen Anlass warten, um in einem bei Knize maßgeschneiderten Anzug, Großvaters Russenhaube auf dem Kopf, den Cognac gesittet zu genießen; als Ausdruck dafür, über den Dingen zu stehen, zu den Privilegierten zu zählen, Weitblick zu haben, angekommen zu sein. Womöglich war dies starrsinnig. Carmen hat es gewiss so empfunden. Dessen ungeachtet – meine Disziplin hat sich gelohnt! Heute Nacht ist der richtige Moment, ein zweifelloswürdiger Anlass: Ich werde gottgleich sein!

Ich bin keineswegs größenwahnsinnig. Obwohl Größenwahn schon allein dadurch gerechtfertigt wäre, dass ich auf dieser Dachterrasse stehe. Es grenzt an ein Wunder. Nicht, dass ich mich als Märtyrer betrachte. Aber ich habe mir den Blick über die Wiener Innenstadt mühevoll erkämpft, dass ich jederzeit den Stephansdom sehen kann, die Hofburg, sogar bis zu den Weinbergen im Norden. Eine Wohltat. Wie lange musste ich Tag für Tag, Jahr um Jahr die Sicht auf eine unverputzte Ziegelmauer hinter meiner verdreckten Fensterscheibe ertragen? Zudem mit einem altertümlichen Ölofen heizen? In einem einzigen Zimmer schlafen, arbeiten, essen, mich waschen und hie und da auch noch die eine oder andere soziale Interaktion vollziehen? Und das alles in der Vorstadt! Eine Ewigkeit, zweifellos. Für einen weit in seinen Dreißigern stehenden Mann ist die zeitliche Distanz zum zwanzigjährigen Ich kaum anders zu benennen. In diesem Alter nämlich war ich in jenes Wohnloch gekrochen, aus dem ich vor Kurzem ausgezogen bin und das ich nach anfänglicher Euphorie über seine Bohèmehaftigkeit alsbald als solches bezeichnete; lediglich in Momenten der Scham angesichts meiner substandardisierten Existenz adelte ich es anderen gegenüber zur »Garconniere« – solange auszuschließen war, dass diese anderen mir jemals einen Besuch in diesem Wohnloch abstatten würden. Verblüffend jung war ich also, und selbstverständlich voller Tatendrang, allein schon aus ökonomischen Gründen. Denn ich besaß so gut wie nichts. Neben juvenilem Idealismus lediglich eine Schreibmaschine, die mir Vater wenige Tage vor der Versteigerung seines Häuschens zum Abschied aus der Provinz ausgehändigt hatte. Wir standen in der Einfahrt, Vater trug wie immer schlecht sitzende Jeans und ein Baumwollhemd aus dem Baumarkt. In seinen Händen die rote Olivetti, auf der ich ihn während meiner Kindheit und Jugend unzählige Bewerbungsschreiben tippen sah, nahezu pausenlos, sodass ich kaum je Gelegenheit fand, meine zahlreichen Ideen für Kurzgeschichten zu Papier zu bringen. Nun überreichte er sie mir mit den Worten: »Mir hat sie kein Glück gebracht – dir wird es genauso gehen!« Im selben Moment bog der grüne Opel meines Onkels Franz in die Einfahrt ein. Onkel Franz kutschierte mich zum Bahnhof, Vater nahm er mit zu sich, er sollte, bis sich eine bessere Lösung aufgetan hätte, in Onkel Franz’ Gartenhütte hausen. Fast zwei Jahrzehnte später lässt die bessere Lösung immer noch auf sich warten; mittlerweile hat Vater dort wenigstens Warmwasser und Heizpaneele. Die rote Olivetti wiederum habe ich in all der Zeit verwendet, bestimmungsgemäß als Schreibgerät, ehe ich sie heute Vormittag packte, mit voller Wucht in Carmens Richtung schleuderte, die beiden zu Boden krachen sah. Ein Volltreffer.

Das sollte man mir nicht vorwerfen. Carmenhätte die Schreibmaschineja nicht als »blödes altes Ding« bezeichnen müssen. Sie wusste doch, wie sehr ich an der Olivetti hänge. Immerhin war diese neben dem juvenilen Idealismus mein karges Kapital, mit dem ich damals das Wohnloch bezogen hatte und das mich in all den Jahren der Not überleben und nie den Mut verlieren hat lassen – wenngleich die Prüfungen hart und die Steine im Weg zahllos waren. Meinen ersten, unveröffentlicht gebliebenen Roman etwa, die siebenhundert Seiten starke Lebensbeichte eines Kärntner Bademeisters, versandte ich innerhalb weniger Tage an vierunddreißig Verlage, wobei ich aus einer mir plausibel scheinenden Interpretation der Werke Walter Benjamins jedes Exemplar eigenhändig abtippte. Diese Anstrengung wurde mir mit vierunddreißig Absageschreiben vergütet, herzlose Negativbescheide, die ich zum Überkleben der vielen roten Flecken an den Wänden des Wohnlochs verwendete, Hinterlassenschaften des tuberkulösen Vormieters. Seitens der Verlage zeigte man sich immerhin großzügig genug, die Typoskripte zu retournieren, weniger aus Menschenliebe als vielmehr, um nicht eines Tages archivarisch an die kurzsichtige Verschmähung eines nachmaligen Genies erinnert zu werden. So oder so kam mir dies in meiner prekären Finanzlage sehr entgegen, denn ich konnte dadurch Heizkosten sparen: Statt des Ölofens entzündete ich in manch kalter Winternacht ein Feuerchen direkt auf dem Boden meines Zimmers, das ich aus den vollgetippten Blättern speiste. Wie sehr der ökonomische Zwang dem Kunstschaffenden zusetzt, ja die Kunst als solche und ebenso die bescheidenste Ästhetik des Produktionsortes zerstört, conditio sine qua non jedweden schöpferischen Schaffensprozesses, wie also die Unzumutbarkeiten des schieren Überlebenskampfes dem prometheischen Sprühen eines jungen Feuerkopfes einen Strick drehen, wird anhand dieses Anekdötchens nur allzu deutlich: Wegen des profanen Wunsches, nicht zu erfrieren, ging nicht nur mein Frühwerk in Flammen auf; die versengenden Blätter ruinierten außerdem das Laminat. Trotz meiner sprichwörtlichen Bescheidenheit überstieg dies sogar meine ästhetische Leidensfähigkeit. Ich überdeckte die Brandstelle daher fortan mit einem aus einer Mülltonne entwendeten Flickenteppich, der zwar stillos und hässlich war, doch immerhin die Illusion einer der Norm entsprechenden Wohnsituation vermittelte. Zudem hielt ich es für stimmig, dass ich mich in den unkonzentrierten Momenten während der Arbeit, sobald ich von der roten Olivetti aufblickte, gleichzeitig mit den Absageschreiben und dem Wissen um die dahinter verborgenen Blutflecke sowie dem Flickenteppich und dem Wissen um die darunter verborgene Brandstelle konfrontierte. Dies schärfte zweifellos meinen Sinn für Subtilität und befeuerte überdies meine beiden Sehnsüchte: jene nach den Weihen durch die Literaturwelt und jene nach der Überwindung des väterlichen Kleinhäuslertums.

Blut- und Brandspuren, ein Flickenteppich – es ist also nicht übertrieben zu sagen: Ich kam aus der Hölle und verbrachte dort mehr als bloß eine Saison. Allein, dass ich ihr nun endlich entkommen bin, würde die nächtliche Dachterrassenfeier rechtfertigen, das noble Outfit, dass ich mir Großvaters Russenhaube aufgesetzt und Carmens Remy Martin geöffnet habe. Denn welcher Schriftsteller wohnt, wie ich seit Kurzem, in einer Dachgeschoßwohnung am Wiener Burgring? Die meisten hausen, wie ich jahrelang gehaust habe, stieren durch ein dreckiges Fenster auf eine unverputzte Ziegelwand, jedenfalls auf einen abstoßenden Flickenteppich; und sind die blutfleckigen Wände ihrer Kammer nicht mit Absageschreiben arroganter Verlage tapeziert, sehen sie sich von Post-its voller halbgarer Notizen, vermeintlich schlauer Aphorismen, esoterisch durchtränkter Durchhalteparolen oder Telefonnummern billiger Essenslieferanten und seelsorgerischer Institutionen umzingelt. Ach, ich habe das selbst zu lange mitgemacht, als dass ich noch Mitleid für solche Existenzen empfinden könnte … Wichtiger ist ohnedies der eigentliche Anlass dieser Feier, das Ereignis, das mich intuitiv wissen ließ, dass der richtige Moment gekommen war, Carmens Remy Martin zu öffnen: Vor wenigen Stunden besuchte mich der Teufel. Für einen Schriftsteller Grund genug für jeden Genuss, für jeden Exzess – weil man weiß: Jetzt ist alles möglich, mit dem Leibhaftigen an der Seite kann alles gut werden. Die Toten werden lebendig, die Verschwundenen zurückkehren, die Verbitterten froh; ich werde gottgleich sein, und muss dafür nur eines tun – das Weltbuch schreiben.

Zugegeben, Letzteres nahm ich mir bereits vor wenigen Monaten vor. Ich hauste damals noch im Wohnloch, hatte allerdings kürzlich den Kaufvertrag für die Dachgeschoßwohnung unterzeichnet. Eine strahlende Zukunft stand mir bevor: eine schöne Frau, ein gemütliches Zuhause, was also fehlte noch? Richtig, ein Thema für mein neues Romanprojekt, das den respektablen Erfolg meines Debüts Hitlers Katze nicht bloß rechtfertigen, sondern tausendfach übertrumpfen sollte. Ich erinnerte mich eines Tages an jenen Mann, der vor Jahren halb Wien in die Luft sprengen wollte, um die Stadt wie zu Kaisers Zeiten wiederaufzubauen. Warum er sich zu diesem Vorhaben veranlasst sah, ob aus starken Vater- und Mutterkomplexen, enttäuschter Liebe oder einer grotesk degenerierten k.-u.-k.-Nostalgie, war durch die Berichterstattung nie ganz klar geworden; die Medien zeichneten übereinstimmend dassimplifizierende Bild eines Geisteskranken. Doch wer wie ich den Blick für das Außergewöhnliche im Pathologischen hat, musste in Ludwig Bilinski eine geniale Persönlichkeit erkennen, die ihre Literarisierung nachgerade einfordert, und zwar nicht durch irgendjemanden, sondern durch mich. Mir schien die Rechnung einfach: Wenn ein Genie über ein Genie schreibt, müsste ein geniales Werk entstehen, das beiden Beteiligten Vorteile brächte; Bilinski erhielte ein literarisches Denkmal und ich erntete literarischen Ruhm. Literatur hielt ich folgerichtig für den aussichtsreichsten Weg, um mit dem Herrn in Kontakt zu treten.

Ich ließ ihm ein Exemplar von Hitlers Katze zukommen, versehen mit der Bitte um ein persönliches Treffen sowie einer Widmung, deren Wortlaut mir zwar entfallen ist, über die aber Carmen sagte, sie sei »geistreich«. Als ich die Widmung formulierte, hockte sie im Schneidersitz am Flickenteppich im Wohnloch und war mit ihrem Smartphone beschäftigt, stierte aufs Display und vernahm die Worte wohl lediglich mit halbem Ohr; dennoch urteilte sie: »Geistreich!« Heute muss ich ja vermuten, dass sie zu dieser Zeit gerade mit meinem Nebenbuhler chattete, sich das »Geistreich!« auf eine Nachricht jenes Schwachkopfs bezog, nicht auf meine Widmung, aber damals, als ich noch völlig ahnungslos war … Und wenn auch versehentlich, sie urteilte richtig, wie sich bald herausstellte, und zwar an jenem Tag, als sich in meinem Briefkasten eine Ansichtskarte mit einer Schwarz-Weiß-Aufnahme von Dürnstein befand, auf deren Rückseite in violetter Tinte die in Kurrent geschriebenen Worte: »Meinetwegen. Bilinski.« Die Zeichen für mein neues Projekt standen gut. Ich sah mich bereits auf Bestsellerlisten, Marmorsockeln, Galadinners. Mit der Ansichtskarte in meiner zitternden Hand ging ich zurück ins Wohnloch, schrieb meinem Verleger eine enthusiastische Nachricht, befühlte meinen Puls, entkleidete mich. Ich hob den Flickenteppich auf und legte die Brandstelle frei, die mein Bademeister-Epos hinterlassen hatte. Den Teppich wickelte ich mir um die Lenden, betrachtete mich im schmierfleckigen Wandspiegel, spürte eine eindrucksvolle Erektion. Ich erwartete Carmen jeden Moment. Die Zeit bis dahin nutzte ich, um mir vorzustellen, wie die Begegnung mit Bilinski ablaufen sollte …

Hochsommer. Am Franz-Josefs-Bahnhof, einem schauerlichen Beispiel missglückter Stadtplanung, steht der immer noch als Jungautor geltende K (Sonnenbrille, schwarze Slim-Fit-Jeans, bis zum Kragen zugeknöpftes schwarzes Hemd, Umhängetasche aus hellbraunem Leder) in einem Supermarkt vor dem Süßwarenregal und greift anscheinend zufällig zu einer Packung Wiener Zuckerl. Hierauf steigt er in einen Regionalzug, nimmt zwischen übergewichtigen Schulkindern und griesgrämigen Pensionisten Platz. Man sieht aus der Vogelperspektive, wie sich der Zug aus der Stadt windet. K nachdenklich aus dem schlierigen Zugfenster blickend, wird in die Totale genommen; er verzieht seine Mundwinkel. Verwackelte Aufnahmen der Fertighaus- und Windräder-Landschaft unter dem subtropisch glosenden Himmel. Der Autor notiert etwas in sein Moleskine, streicht es durch, klappt das Notizbuch zu, greift zu seinem Smartphone. Er textet seiner Freundin: Ich liebe dich. Am Burgring werden wir glücklich sein! Sodann folgen wir ihm durch die engen Gassen einer Kleinstadt, misstrauisches Getuschel der Provinzbevölkerung. In einem Café am Hauptplatz trinkt K einen Mokka und isst einen Marillenkuchen, unter dem Nebentisch rollt sich eine getigerte Katze, die Glockenschläge der Kirchturmuhr. Stirnrunzelnd überprüft er seine Nachrichten, jene an seine Freundin wurde noch nicht gelesen.

In der nächsten Szene wird ein riesiges Tor zur Seite geschoben, offenbar routiniert füllt K ein Formular aus. Ein Justizwachebeamter mit aufgeschwemmtem Gesicht führt ihn einen grell beleuchteten Korridor entlang. Beim Aufsperren des Besucherzimmers murmelt er: »Der red’ nix!« Ks Blick in den fensterlosen Raum, wo der Delinquent mit überschlagenen Beinen an einem Tischchen sitzt. Er sieht fast so zerstört aus wie Michel Houellebecq, diesem überhaupt ähnlich. Mit hochgezogener rechter Augenbraue liest er in einem Buch. Es ist Hitlers Katze. K greift abermals zu seinem Smartphone, die Nachricht an seine Freundin ist nach wie vor ungelesen, er schaltet das Gerät ab. Atmet tief durch, nimmt Bilinski gegenüber Platz. Fährt sich mit beiden Händen über die Schenkel, beäugt den Beamten, der neben der offenen Tür stehend an seinen Fingernägeln kaut.

»Gefällt es Ihnen?«, fragt K.

Bilinski klappt das Buch zu, legt es auf den Tisch und schiebt es langsam zur Seite, bis es auf den Boden fällt.

»Ich verabscheue Katzen.«

K hat Schweißperlen auf der Stirn. Schielt zum Buch, kann sich trotz der offensichtlichen Kränkung nicht dazu entschließen, es aufzuheben. Stattdessen zieht er die Packung Wiener Zuckerl aus seiner Umhängetasche.

»Mögen Sie die vielleicht?«

Bilinski langt nach den Bonbons, schnalzt mit der Zunge, wirft die Packung dem Beamten zu. K kratzt sich am Hinterkopf, öffnet den obersten Knopf seines Hemds. Verscheucht eine blitzartige Erinnerung an eine Ohrfeige, ausgefasst als Zehnjähriger von seinem Vater. Er räuspert sich, rückt näher zum Tisch, drückt die Hände zusammen und richtet die Fingerspitzen auf Bilinski.

»Aber Sie mögen Wien, nicht wahr?«

Bilinski stößt Luft durch die Zähne aus und verdreht die Augen.

K lässt sich nicht entmutigen, im Gegenteil. Er setzt zu einem atemlosen Monolog an. »Ich habe Fotos Ihres Modells des idealen Wien gesehen. So, wie die Stadt nach Ihren Sprengungen wieder aufgebaut hätte werden sollen. Atemberaubend, beeindruckend! Ich habe mich intensiv mit Ihren Plänen beschäftigt, ganze Nächte damit zugebracht, in Gedanken durch die Stadt zu spazieren, die Sie imaginierten. So intensiv, dass ich mich nicht mehr hinauswagte, denn plötzlich sah ich an allen Ecken und Enden nur mehr den Mangel, das Hässliche, das Zerstörte und Unvollkommene. Sie haben mich überzeugt, dass Wien in Wahrheit die ekelhafteste Stadt der Welt ist. Und dass man sich weigern muss, das Unperfekte zu akzeptieren. Sie sind ein großer Aufklärer, Bilinski! Sie haben uns gelehrt, dass sich niemand mit der Unvollkommenheit zufriedengeben darf, dass wir die Perfektion anstreben sollen, ja müssen, mit allen, wirklich allen Mitteln. Ich darf Ihnen gestehen, nicht zuletzt Sie und was ich über Ihre Triebkraft schlussfolgerte, haben mich dazu gebracht, demnächst meine bisherige Behausung, eine unwürdige Ein-Zimmer-Wohnung der Kategorie D, ein richtiges Wohnloch, zu räumen und in eine meinem Alter und Stand entsprechende Immobilie umzuziehen. Sie müssen wissen, meine Großmutter hat mir im vergangenen Jahr ein kleines Vermögen geschenkt. Und was soll ich sagen, es ist eine traumhafte Maisonette, das können Sie mir glauben, sie befindet sich in einem ausgebauten Dachgeschoß gegenüber dem Kunsthistorischen Museum. Höchst elitär, keine Frage, doch von der Terrasse aus hat man einen unvergleichlichen Blick auf den Burgring und den Burggarten, ja über die ganze Innere Stadt – und das kann doch nicht sündhaft sein? Im Herbst werde ich dort einziehen, gemeinsam mit meiner Freundin, die ein wirklicher Glücksfall ist, hübsch, jung, klug, was auch meiner Großmutter behagt, die mein Vermögen ja lediglich freigab, weil sie mich jetzt nicht mehr als verbummelten Taugenichts betrachtet, nun, da ich eine zukunftsfähige Beziehung führe und einen Roman veröffentlicht habe, über den in der Zeitung und im Fernsehen berichtet wurde. Schade, dass er Ihnen offenbar nicht gefällt, aber keine Sorge, ich bin nicht gekränkt, ich besuche Sie ja nicht, um über meinen Roman zu sprechen, also nicht über Hitlers Katze, sondern über den nächsten … Denn ich möchte über Sie einen Roman schreiben, Bilinski, ja, Sie haben richtig gehört, ichmöchteüberSie schreiben. Ein Buch über Ihr Leben, Ihre Vision, Ihren, verzeihen Sie, Wahnsinn. Ich gebe zu, das ist kein uneigennütziger Wunsch – mit einem großartigen zweiten Roman wäre mein Glück perfekt, und großartig wird das Buch zweifellos. Aber auch für Sie hätte das Projekt enorme Vorteile. Die Öffentlichkeit würde den wahren Bilinski erkennen! Wir könnten das Bild vom größenwahnsinnigen Widerling geraderücken. Herausarbeiten, was Ihr Rosebud ist, wenn Sie verstehen. Ach, ich sehe uns schon in Talkshows auftreten, aus Sonntagszeitungen lächeln. Wir beide werden die Sensation der Saison werden, und zum Höhepunkt könnten Sie die Patenschaft meines Sohnes übernehmen, ich rechne innerhalb dernächstenzwei Jahre mit seiner Geburt. Das brächte Ihnen enorme Sympathiepunkte, glauben Sie mir. Durch unser Buch werden Sie zum echten Publikumsliebling, und wer weiß, vielleicht entscheidet sich die Stadt Wien freiwillig zu einer großflächigen Restaurierung nach Ihren Plänen, Sie könnten Stadtbaumeister werden oder gar Bürgermeister und später vielleicht sogar Bundespräsident, in diesem Land ist alles möglich … Klingt das nicht nach einem genialen …«

So oder so ähnlich lief das Gespräch ab. Ehe K, also ich, verstummte. Denn Bilinski war aufgestanden und ging zur Tür; schlurfte eigentlich, er bekam die Füße kaum hoch. Erstaunlich, wie schwungvoll er dann dem Beamten die Wiener Zuckerl aus der Hand riss, wie scharf sein Blick, wie schneidend seine Stimme waren, als er sich noch einmal zu mir umdrehte.

»Kümmern Sie sich lieber um Ihre Freundin«, giftete er. »Sie geht längst fremd.« Dann verließ er das Besucherzimmer.

Zwar rief ich ihm noch ganz in meiner Rolle »Aber Bilinski, aber Bilinski, so bleiben Sie doch!« nach, wusste jedoch, es war vergebene Liebesmüh. Ich hatte mich verplappert und meine große Chance vertan.

»Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass aus dem nix rauszukriegen ist?«,höhnte der Beamte. »Dafür reden Sie zu viel. Sie sind ein Angeber.«

Ich krümmte mich auf meinem Stuhl zusammen. O, wie recht der kleine Staatsdiener hatte. Ein nichtsnutziger Prahlhans war ich, ein Hochstapler, dem jede väterliche Ohrfeige zurecht beschieden worden war, ebenso eine verschwundene Mutter und alle vierunddreißig Absageschreiben; genauso wie die langen kalten Jahre im Wohnloch, sämtliche Krisen voller seelischer Grausamkeiten, das permanente Ringen um den richtigen Satz, gelegentlich eingewachsene Zehennägel. Doch was war mit Hitlers Katze? Die wohlwollenden Rezensionen, die beglückenden Resonanzen der Leserschaft; dass ich das Buch auf Vaters Nachtkästchen entdeckte, Großmutter die halbe erste Auflage aufkaufte …? Pfff. Kümmerliche einhundertneunzig Seiten, mühsam zusammengestoppelt, triefend vor Geltungssucht und dem Einsatz künstlicher Hilfsmittel. Jeder Absatz hatte mich mindestens ein Lebensjahr gekostet, Saft und Kraft meines Daseins an ein paar Wochen Aufmerksamkeit durch den Literaturbetrieb verschwendet. Ich schniefte, hob mein Buch auf, überflog jene Seite, wo das Lesebändchen eingelegt war – Hitlers Katze im Keller des Berghofs, dem Radiosender BBC lauschend. Und was geschah? Ich lachte laut auf. Streckte den Rücken durch. Reckte das Kinn. Welch schönschneidige Sätze! Welch vielschichtiger Charakter, sogar für eine Katze! Was dieser erbärmliche Polizist sich erlaubte, und erst recht dieser Bilinski! Das Buch war ein Meisterwerk. Und ich war der Meister! Ich! Ich! Ich! Ich würde ein weiteres Werk dieser Qualität zustande bringen, viele weitere. Hierfür benötigte ich keinen verbitterten Frustbeutel wie Bilinski, einzig meine zukünftige Dachgeschoßwohnung brächte mich in die lichten Höhen der Weltliteratur. Und das wusste der Inhaftierte, ja, er wusste es! Er hatte Angst vor meiner Größe, weil er selbst auf ganzer Linie versagt hatte … Ich hätte Wien von seinen Schandbauten befreit, ich hätte sie alle weggesprengt! Es war offensichtlich: Der Neid auf mein Talent, meine Freiheit, sogar auf mein vergleichsweises üppiges Haar hatte den Mann zu solch rüpelhafter Reaktion genötigt. »Kümmern Sie sich um Ihre Freundin!«Lächerlich! Carmen war derallerglücklichste Mensch, denn sie hatte mich! Ich war mittlerweile vermögend! Ich war ein vielschichtiger Künstler! Ich war perfekt, für jede Frau! Ach, ich hätte Bilinski nachlaufen wollen und ihm ins Gesicht brüllen: »Ich bin per-fekt-für-je-de-Frau!« Aber ich wollte milde sein, vor allem mit mir. Denn selbst wenn die Protzerei über meine zukünftige Wohnsituation gegenüber einem Gefangenen im letzten Lebensdrittel wenig empathisch gewesen sein mag – bin ich nicht auch nur ein Mensch? Den Kaufvertrag für mein neues Domizil hatte ich ja erst kurz vor dem Besuch bei Bilinski unterschrieben. Ist es da nicht verständlich, dass ich, ob passend oder nicht, bei jeder Gelegenheit von meinem Glück sprechen musste, ohne mich immer und immer wieder durch die plastische Schilderung der vorangegangenen Entbehrungen zu rechtfertigen?

Ja. Ja! Ja! Ja!

Denn neben der gewissenhaften Vorbereitung auf das Gespräch mit Bilinksi sah ich mich in jenen hochsommerlichen Tagen auch mit Fragen beschäftigt, ob in meinem zukünftigen Wohnzimmer ein salonartiger Kristallluster oder eine schlichte Halbkugelleuchte schick wäre; ob die Einrichtung skandinavisch-dezent oder französisch-opulent sein sollte; ob ich gar eines der Möbelstücke aus dem Wohnloch, ein Sammelsurium aus Zu- und Gefälligkeiten, in das mit Sicherheit hochwertige Interieur meines neuen Zuhauses integrieren wollte. Herausfordernde, aufregende, ja erotisch aufgeladene Fragestellungen, an denen Carmen wenig Interesse zeigte und die von mir daher mit doppelter Leidenschaft behandelt werden mussten. Der Vollständigkeit halber sei gesagt: Auf den ganz radikalen Schnitt verzichtete ich und nahm nicht nur die rote Olivetti, sondern auch meinen alten Schreibtisch, ein wuchtiges Stück Resopal, hierher in die neue Dachgeschoßwohnung mit. Beides natürlich nicht als Arbeitsplatz oder Arbeitsgerät, du liebe Güte, das wäre reichlich antiquiert, habe ich mir doch vorgenommen, von nun an ausschließlich am Smartphone zu schreiben, ein Trend unter zeitgeistbewussten Autoren. Vielmehr stellte ich die Schreibmaschine zur reinen Zierde auf einen Sockel neben den Lesesessel in der Bibliothek, weswegen sie ja griffbereit war, als ebendort das Gespräch zwischen Carmen und mir am heutigen Vormittag eskalierte. Den Schreibtisch wiederum ließ ich an den Plafond des Hängemattenzimmers montieren, jenen Raum neben der Bibliothek, den ich als Negation eines Arbeitszimmers sinnbildlich für meine ideale zukünftige Poetik konzipierte: Kein Leiden mehr, kein Ringen, kein Zweifeln und Verzweifeln wie im Wohnloch. Ich werde unter dem symbolträchtigsten Möbelstück meiner alten Mühseligkeit in der Hängematte liegen, träumend in das Smartphone tippen, mit Leichtigkeit schreiben; jene Geschichte, zu der ich seit wenigen Stunden, seitdem mich der Teufel besucht hat, als einziger Mensch auf der Welt Zugang habe. Die alles wieder ins Lot bringen wird. Das Weltbuch. Die Macht der Literatur wird nicht länger bloß eine abgeschmackte Feuilleton-Floskel sein.

Es war am frühen Abend. Ich lag in Pyjama und Schlafrockrücklings auf dem Perserteppich im Wohnzimmer in meiner Dachgeschoßwohnung, die Glieder von mir gestreckt, der salonartige Luster direkt über mir. Dachte über Carmens Besuch am Vormittag nach, seine Bedeutung und Folgen; erstaunlich gefasst. Sogar der schwefelgelbe Wiener Novemberhimmel war dank burgunderroter Kentauren, Zyklopen und Satyrn, mit denen ich die Dachschrägen hatte aufhübschen lassen, ohne Bedrohlichkeit. Plötzlich erklang der Glockenschlag der Oude Kerk in Amsterdam – die Melodie meinerTürklingel … Ich rappelte mich auf. Schlurfte mit weichen Knien wie ferngesteuert ins Vorzimmer. Am Bildschirm der Gegensprechanlage war niemand zu sehen. Ob ich mich einfach totstellen sollte? Da hauchte ich schon ein distinguiertes »Ja, bitte?« in den Hörer. Nein, Totstellen war keine Option. Großmutter habe ich versprochen, mich in jeder Lebenslage des ersten Bezirks würdig zu erweisen; und Würde bedeutet nicht zuletzt, die Contenance zu bewahren. Die Folgen seines Handelns zu akzeptieren. Das Unvermeidbare anzunehmen.

»Herr Nachtmann?«,hörte ich eine heisere Frauenstimme.

Herr Nachtmann? Gut, offenbar eine Verwechslung, also drohte unmittelbar wohl keine Gefahr. »Ich kann Sie nicht sehen!«, erwiderte ich eine Spur zu schroff und biss mir auf die Lippen.

Zwei Hände schossen von unten in das Bild, winkten. »Hier bin ich! Hier unten! Bitte, wenn Sie so freundlich wären, ich muss dringend mit Ihnen …«

»Aber mein Name ist nicht …«

Ich stockte; zu überrascht war ich, dass mein Zeigefinger bereits auf den Türöffner drückte; dass ich den strategischen Vorteil der Namensverwechslung konterkarierte. Hoffte ich gar, dass irgendjemand auftauchte und mir erklärte, wie ich mit den Konsequenzen aus Carmens Besuch am Vormittag umgehen sollte?

Eine Frau mit roten, hüftlangen Locken betrat wenig später das Vorzimmer, höchstens eins fünfzig groß. Sie schien mich zu begrüßen, schien anderes zu sagen, ihr Mund formte und verformte sich, doch verstand ich nichts … Alles, was ich hörte, waren Fetzen aus Bruckners Fünfter Sinfonie, dramatische Fanfaren. Erst, als sie die Tür zugezogen hatte, ihre Sonnenbrille herunternahm und mich von oben bis unten musterte, verstummte die Musik, wurde mein Körper von einem gruseligen Schauder erfasst – aus welch furchtbar roten Augen sie mich anblickte!