Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fontis AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

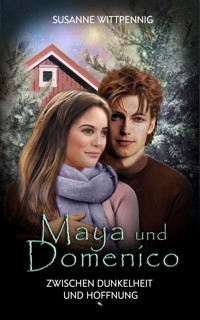

- Serie: Maya und Domenico

- Sprache: Deutsch

Emotionaler Liebesroman für junge Frauen: Band 11 der Erfolgsreihe „Maya und Domenico“ – spannend, berührend, ideal für Fans romantischer Jugendbücher. Der elfte Band der Erfolgsreihe – heiß ersehnt von tausenden Leserinnen! Maya und Domenico: Zwischen Dunkelheit und Hoffnung knüpft an das emotionale Finale der Kultserie an – nach dem eindringlichen Wunsch der Fans. Maya und Domenico sind älter geworden, Eltern zweier Kinder – und doch bedroht die Vergangenheit ihr neues Leben in Norwegen. Eine Konfrontation mit der Mafia zwingt sie, sich der Dunkelheit zu stellen, um ihre Liebe und Familie zu retten. Über 350.000 verkaufte Exemplare machen Maya und Domenico zu einer der beliebtesten Liebesgeschichten der letzten 20 Jahre. Junge Frauen (18–35), die mit der Serie aufgewachsen sind, greifen nun wieder zu – und auch neue Leserinnen ab 12 entdecken die Reihe von vorn. Ein Roman über Mut, Liebe und die Kraft, gemeinsam durch alle Stürme zu gehen. Bewegend, tief und voller Hoffnung – ideal für Leserinnen, die Geschichten mit Herz und Haltung suchen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 503

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Susanne WittpennigMaya und Domenico:Zwischen Dunkelheit und Hoffnung

www.fontis-verlag.com

Infos über die Autorin und über«Maya und Domenico»gibt es auf:www.schreibegern.ch

Widmung:Für all diejenigen, die sich gewünscht haben, dass es mit Maya und Domenico weitergeht.

Susanne Wittpennig

Maya und Domenico:Zwischen Dunkelheit und Hoffnung

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

Der Fontis-Verlag wird von 2021 bis 2025 vom Schweizer Bundesamt für Kultur unterstützt.

© 2025 by Fontis-Verlag Basel

Fontis AGSteinentorstr. 234051 [email protected]

Verantwortlich in der EU:Fontis Media GmbHBaukloh 158515 Lü[email protected]

Umschlag: Susanne WittpennigE-Book-Vorstufe: InnoSET AG, Justin Messmer, BaselE-Book-Herstellung: Textwerkstatt Stefan Jäger

ISBN 978-3-03848-497-4

Inhalt

Informationen und Widmung

Titel

Impressum

Inhalt

1. Nordwärts

2. Ein kleines bisschen Weihnachten

3. Hendriks Herzenssong

4. Ernste Abmachung

5. Tiefe Einblicke am Fjord

6. Zwillingsstreit mit Pizza Grandiosa

7. Begegnung beim Konzert

8. Livs Idee

9. Neues Heim

10. Arianas neues Abenteuer

11. Ein Kreuz aus Tinte

12. Für immer verloren?

13. Der enttäuschte Superstar

14. Verzweifelte Situation

15. Eine böse Überraschung

16. Heimliche Mission

17. Was jetzt?

18. Nachricht aus Kopenhagen

19. Wiedersehen

20. Treue Freundin

21. Unerwartete Begegnung

22. Zurück mit Neuigkeiten

23. Hoffnung in der Dunkelheit

Die Autorin

1. Nordwärts

Ich saß eingepfercht zwischen meinem Mann, zwei Teenies, zwei Koffern, einer Reisetasche, zwei Rucksäcken, einer Provianttasche, meiner Handtasche und zwei Kindern. Die Koffer hatten auf der Ablage keinen Platz mehr gehabt, also hatten wir sie zwischen unsere Beine und halb auf unsere Füße gestellt.

Bequem war anders.

Dazu war ich nervös. Tierisch nervös. Denn der Zug hatte massiv Verspätung. Und er war zum Bersten voll. Ganz Deutschland schien mit dem Zug unterwegs in Richtung Norden zu sein. Wir hätten vor einer Dreiviertelstunde in Hamburg ankommen sollen, um den Anschlusszug nach Kopenhagen zu erwischen. Aber wegen eines unvorhergesehenen technischen Defekts standen wir nun mitten in der Pampa. Personalmangel am Stellwerk. Und dafür ließen sie uns in dem vollbesetzten Zug auf einem Abstellgleis warten!

Domenico döste an meiner Schulter. Unglaublich, dass er in all dem Trubel und dem Lärm, den die aufgebrachten Reisenden veranstalteten, nicht wach wurde.

Ich hatte wieder mal recht gehabt: Er war müder, als er es zugeben wollte. Unsere Tochter Ariana schlief in seinem Arm, und David lag eng an meiner Brust, geschützt durch die Babytrage.

Meine ganze Familie schlief selig und bekam nichts von dem Desaster mit, in das wir wahrscheinlich gerade hineinmanövriert wurden. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach würden wir den Anschlusszug verpassen, und wann der nächste gehen würde, stand in den Sternen. Beziehungsweise im Internet.

Und das war unzugänglich für mich.

Oder um es präziser auszudrücken: unzugänglich für jeden, der kein Smartphone hatte. So wie wir. Die Schaffnerin war auch weit und breit nicht zu sehen. Und Durchsagen kamen ebenfalls keine mehr.

Ich schaute den Leuten um mich herum zu, wie sie alle ihre Smartphones zückten und versuchten, ein paar Informationen über diese ungeplante Situation zu kriegen. Nur ich saß auf dem digitalen Trockenen. Die beiden Teenager mir gegenüber waren seelenruhig mit ihren Smartphone-Games beschäftigt und scherten sich nicht um das Drama um sie herum.

Ohne Smartphone unterwegs – das hatte es in den letzten zehn Jahren bei mir nicht mehr gegeben.

Seit Tagen versuchte ich, diesen inneren Druck, der auf meiner Brustgegend lastete, zu lindern. Aber das war ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man in einer so prekären Situation steckte wie wir. Und dazu als hochsensibel und überängstlich galt. Wie sehr beneidete ich die Menschen, die all das nicht waren. Die locker und easy mit Herausforderungen umgehen konnten und es schafften, das Ganze nicht so nahe an sich heranzulassen.

Zu denen gehörte ich nicht.

Laut zahlreicher Selbsttests im Internet war ich ein Mensch, der Gefühle etwa dreimal so intensiv wahrnahm wie der Durchschnitt. Die kleinste Unstimmigkeit schlug mir auf die Seele. Egal, was ich dagegen unternommen hatte, egal, wie viele Online-Tutorials zum Thema Selbstsicherheit ich absolviert hatte – ich war, wie ich war. Wenigstens trieb mir mittlerweile nicht mehr jede Kleinigkeit die Tränen in die Augen. Das verdankte ich meinen über dreißig Jahren Erdendasein.

Und meinem Mann Domenico, der eine ganz besondere Gabe hatte, mit meiner Sensibilität umzugehen.

Ich wandte den Kopf und betrachtete ihn. Seine Augen waren zwar geschlossen und sein kupferbraunes Haar fiel ihm tief in die Stirn, doch ich wusste, dass er genau spürte, dass ich ihn anschaute. Immerhin erlaubte er mir nun, ihm das Haar von Zeit zu Zeit zu schneiden, so dass es ihm nicht mehr über die Augen fiel. Schließlich war er kein geheimnisvoller Teenager mehr, der seine Verletzungen vor der Welt verbergen musste, sondern ein erwachsener Mann, der mit beiden Beinen fest im Leben stand.

Auch wenn die Narben in seinem Gesicht und an seinem Körper niemals aufhören würden, von seiner Geschichte zu erzählen.

Seine Geschichte, die auch meine war und die uns so tief verband, dass wir trotz aller Unterschiede den Bund fürs Leben geschlossen hatten.

Meine Augen wanderten weiter zu unseren beiden Kindern, die genauso friedlich schliefen wie ihr Vater. Unsere temperamentvolle kleine Tochter Ariana, die ihm nicht nur äußerlich, sondern vor allen Dingen in ihrem Wesen sehr ähnlich war. Doch ein Teil ihres Aussehens hatte sie auch von mir geerbt, besonders die großen braunen Augen. Die wilden, dunkelbraun gelockten Haare hatte sie von ihrer sizilianischen Großmutter Maria. Was den Rest ihrer Gesichtszüge und vor allem das spitze, kecke Kinn anging, kam sie ganz nach ihrem Vater.

Mein Herz schmolz jedes Mal vor Liebe, wenn ich sie ansah. Ich liebte meine rebellische, kluge Kleine von ganzem Herzen. Wenn man sie so selig auf dem Schoß ihres Vaters schlafen sah, konnte man kaum glauben, was für ein willensstarkes Persönchen sie war.

Vorsichtig schloss ich die Arme um David, meinen dreieinhalb Monate alten Sohn, dessen warmes Köpfchen sich an meine Schulter schmiegte. Ich spürte ein leichtes Vibrieren in ihm, das mir andeutete, dass er am Aufwachen war. Was sein Wesen betraf, kam er ganz nach mir: Hochsensibel, wie er war, wimmerte er bei der kleinsten Aufregung. Bei seinem Aussehen waren wir uns noch nicht sicher. Mama meinte, er sähe Domenico ähnlich, Paps meinte, er hätte mehr von mir. Die ersten kupferfarbenen Haare sprossen schon. Wahrscheinlich würde sich Domenicos Haarfarbe durchsetzen, der Rest würde sich dann zeigen.

Mein Blick machte nochmals die Runde, wanderte von Ariana zu Domenico und dann zu David, der nun die ersten Laute von sich gab.

Ach, wenn doch einfach alles in Butter sein könnte!

Wenn wir einfach eine ganz normale Familie auf einer ganz normalen Reise nach Norden sein könnten, auf dem Weg zum nordischen Teil von Domenicos Familie, zu seinem Vater und zu seinen Halbgeschwistern.

Doch so war es nicht.

Wir waren nicht auf einer normalen Reise.

Wir waren auf der Flucht.

Ein leichtes Ruckeln schreckte mich auf.

Der Zug setzte sich endlich in Bewegung!

Prompt fing David an zu weinen.

Davon alarmiert, wachten auch Domenico und Ariana auf.

«Schscht, mein Kleiner», flüsterte ich und strich David übers Köpfchen.

«Was ist, amò?», fragte Domenico und setzte sich gerade hin.

«Wir haben ein Problem, Nicki», sagte ich so ruhig wie möglich.

«Ach ja? Noch eins?» Er hielt Ariana fest, dass sie nicht von seinem Schoß purzelte, als sie sich aufsetzen wollte.

«Mamma», quäkte sie. «Il fisch, dov`è?»

Ich sah mich suchend um und fand Arianas Plüschfisch hinter mir auf dem Sitz.

«Wir sind eine Dreiviertelstunde stillgestanden», informierte ich Domenico unter dem immer lauter werdenden Weinen unseres Sohnes und den verstohlenen Blicken, die wir von den anderen Fahrgästen um uns herum zugeworfen bekamen.

«Wo sind wir eigentlich?» Domenico blickte aus dem Fenster in dem Versuch, sich zu orientieren.

«Etwa eine halbe Stunde von Hamburg entfernt. Aber wir verpassen gerade den Anschlusszug nach Kopenhagen.»

«Ach wirklich?» Die bad news schienen ihn überhaupt nicht zu kratzen. Seine Nerven waren durch die vielen Abenteuer, die sein Leben geprägt hatten, ziemlich gestählt.

«Und ich weiß nicht, ob heute noch ein späterer Zug nach Kopenhagen fährt», führte ich meine Hiobsbotschaft weiter aus.

«Meinst du, das war der letzte?»

«Ich weiß es nicht. Ich kann ja ohne Handy keinen Fahrplan aufrufen.»

«Fragen wir eben den Schaffner.» Domenico schaute sich um.

«Der hat sich schon seit Stunden nicht mehr blicken lassen. Außerdem ist es eine Sie.»

«Sie muss ja irgendwo sein.» Er schob Ariana vorsichtig von seinem Schoß. Das gefiel der natürlich gar nicht, was sie auch lautstark zum Ausdruck brachte.

«Papà! Non andare!»

«Ora torno, Ari. Ich muss was nachsehen. Ehi, Davy … tranquillo, va tutto bene, nicu!» Er strich unserem weinenden Baby beruhigend über den Kopf und verschwand dann durch den Gang in den hinteren Teil des Wagens. Ariana wollte ihm nachrennen, doch ich hielt sie am Ärmel fest.

«Ari, statti cà!» Manchmal musste man Sizilianisch mit ihr sprechen, damit sie hörte.

Ein paar Minuten später kam Domenico wieder zurück. Ich hatte David mit dem Schnuller beruhigt. Stillen wollte ich ihn nicht vor allen Leuten, das musste noch eine kurze Weile warten, bis wir das hier geklärt hatten.

«Und?»

Er zuckte mit den Schultern. «Keiner da.»

«Verstehst du, wenn der nächste Zug erst morgen früh fährt, was machen wir dann?», drängte ich. «Sollen wir dann in Hamburg auf dem Bahnhof übernachten? Oder uns auf die Schnelle ein Hotel suchen? Aber dann müssen wir unsere Ausweise zeigen, und das würde Spuren hinterlassen.»

«Schon klar.» Er setzte sich wieder.

«Außerdem werden wir mit massiver Verspätung in Oslo ankommen», fuhr ich fort. «Ob wir es dann morgen bis zum Abend schaffen, in Nittedal zu sein, steht noch in den Sternen. Und wir können Morten ohne Smartphone ja nicht mal kontaktieren und ihn über unsere Verspätung informieren.»

Domenico atmete tief ein und hörte sich meine Wehklage geduldig an. Er schien sich etwas zu überlegen, während Ariana wieder auf seinen Schoß kletterte und die Welt um sich herum mit ihren kastanienbraunen Augen in sich aufsog.

«Wichtig ist, dass wir erst mal Hamburg erreichen», entschied er. «Den Rest klären wir später.» Vielleicht geht ja noch ein Zug. Es bringt nichts, sich jetzt schon Sorgen zu machen. Ändern können wir ja doch nichts.»

«Das sind keine Sorgen, sondern vorausschauende Überlegungen, Nicki.»

«Hey», flüsterte er und streichelte zärtlich über meine Wange. «Easy, cori mia. Ogni cosa a suo tempo. Es gibt für alles ’ne Lösung. Lass uns erst mal in Hamburg ankommen, dann sehen wir weiter.»

Manchmal – oder ziemlich oft sogar – wünschte ich mir, mein Mann wäre besser im Vorausplanen. Andererseits hatte er ja nicht unrecht: Im Moment konnten wir nichts ändern. Ich tat also das Nächstliegende und Machbare: Ich kümmerte mich um die Bedürfnisse meines Sohnes und zog mich zum Stillen in eine etwas verborgenere Nische des Zuges zurück, während Domenico mit Ariana am Platz blieb und auf unser Gepäck aufpasste.

Wir stiegen wie die meisten anderen Fahrgäste in Hamburg aus und landeten auf einem überfüllten Bahnsteig. Es war unglaublich, wie viele Leute kurz vor Heiligabend unterwegs waren. Ich überließ Domenico unsere Gepäckstücke und kümmerte mich um Ariana und David.

Nicki meisterte die vielen Kilos mit Leichtigkeit, indem er einen Rucksack vorne und einen hinten trug, die Reisetasche und die Tasche mit dem Proviant je auf einen Koffer packte und diese beiden Ungetüme hinter sich herzog. Meine Handtasche hängte er sich auch noch um. Wenn ich eines oft nicht verstehen konnte, dann dies: woher mein Mann seine ganze Kraft hatte. Die harte Arbeit als Fischer hatte ihn natürlich gestählt, doch manchmal schien es mir, dass es mehr war als nur das.

Ich trug David in der Trage nah an meinem Körper und nahm Ariana an der Hand. Meine größte Sorge war, unsere neugierige Kleine in der Menschenmenge zu verlieren.

Wir suchten uns in der Passage, die die Bahnsteige miteinander verband, erst mal einen freien Platz, wo wir uns hinstellen und orientieren konnten – was alles andere als leicht war, da es dank der Läden und Imbissbuden auf so gut wie jedem Quadratmeter von Menschen wimmelte.

«Ich schlage vor, du wartest hier mit den Kids und dem Gepäck», sagte Domenico. «Ich geh mich mal wegen Anschlusszügen erkundigen.»

«Nein, wir machen es umgekehrt», widersprach ich energisch. «Ich gehe, und du wartest hier.»

Er sah mich ein wenig pikiert an.

«Nicki, wenn irgendwas mit den Kindern geschieht, bist du der Stärkere und Schnellere von uns. Ich mein, stell dir vor, Du-weißt-schon-wer taucht auf einmal auf, und ich steh ohne dich da mit den Kindern! Wenn ich allein unterwegs bin, kann nur mir was passieren, aber Ari und David sind bei dir sicherer.»

Das leuchtete ihm ein. «Vabbé. Hai ragione.»

Ich band David von mir los und schnallte ihn Domenico um, der die Rucksäcke mittlerweile abgesetzt hatte.

Die Stelle, an der ich Nicki und die Kinder bei der Imbissbude stehen ließ, prägte ich mir ein, um sie nachher wiederzufinden, und marschierte los. Es war ein Kampf durch die Menschenmassen, bis ich schließlich den Informationsschalter der Deutschen Bahn fand.

Ich drückte den Knopf, um eine Nummer zu ziehen. Verflixt und zugenäht: 393 spuckte die Maschine aus, und die aktuelle Nummer, die an der Anzeigetafel stand, war gerade mal 345! Bis ich an der Reihe war, war es Heiligabend. Gab es keine schnellere Lösung?

Doch irgendwie kam mir der Himmel zu Hilfe: Fast wie von unsichtbarer Hand gelenkt, fiel mein Blick auf einen weißen Zettel, der achtlos am Boden lag. Blitzschnell hob ich ihn auf.

378 stand darauf!

Dankbar drückte ich das Papierchen an meine Brust und stellte mich in eine Ecke der Wartehalle, da natürlich kein Sitzplatz mehr frei war. Ich war froh, dass ich David vorher im Zug noch einmal gestillt hatte.

Als ich nach zwanzig Minuten an der Reihe war, hatte der Mann hinter dem Schalter keine guten Nachrichten: Es ging zwar heute noch ein Zug nach Kopenhagen, doch von dort aus würde der nächste Anschlusszug nach Göteborg erst am frühen Morgen fahren. In Göteborg könnten wir wiederum erst um siebzehn Uhr nach Oslo weiterfahren, weil wegen eines geplanten Streiks wohl mehrere Züge ausfallen würden.

Im Klartext: Wir würden erst nach zwanzig Uhr in Oslo ankommen – statt um vierzehn Uhr, wie ursprünglich geplant und mit Morten vereinbart. Demzufolge würden wir wohl erst um einundzwanzig Uhr in Nittedal sein, und damit war Heiligabend fast gelaufen.

Mit diesen unerfreulichen Neuigkeiten ging ich zurück zu Domenico und den Kindern. Sie kamen gerade aus der Imbissbude, Domenico mit einer Tüte Pommes und einer Flasche Eistee in der einen Hand und Ari an der anderen, die wiederum einen Hotdog in den Fingern hatte und mich mit einem Ketchup-Bart anstrahlte.

«Da bist du ja», sagte Nicki. «Ich hätte mich schon fast auf die Suche nach dir gemacht. Ari hatte Hunger.»

«Ich musste lange warten», seufzte ich und nahm ihm David ab. Der Kleine schlief wundersamerweise.

Ich hielt Domenico den Fahrplan unter die Nase, den der Mann am Schalter mir freundlicherweise ausgedruckt hatte. Er warf einen Blick darauf.

«Wir haben mindestens fünf Probleme, Nicki», sagte ich.

«Und die wären?», fragte er ungerührt, während er sich eine Handvoll Pommes in den Mund steckte und mir die Tüte dann hinhielt.

«Erstens: Wir müssen Morten anrufen und ihm Bescheid sagen, dass wir Heiligabend wohl kaum mit ihnen feiern können. Bis wir in Nittedal sind, wird es viel zu spät.»

«Okay, okay», sagte Nicki und bückte sich, um Ari den ketchupverschmierten Mund abzuwischen. «He, Kleine, so war das nicht gedacht, dass du den ganzen Hotdog alleine verschlingst, ja? Die Idee ist, ihn mit Mamma und mir zu teilen.»

«Etwas Gesünderes wäre wohl keine Option gewesen?», seufzte ich und nahm Ariana vorsichtig den klebrigen Hotdog aus den Fingern, was ihr natürlich überhaupt nicht passte.

«Es war nur grad das hier in der Nähe», meinte Domenico. «Ich wollte mich ja nicht zu weit von unserm Treffpunkt und dem Gepäck entfernen.»

«Na gut, auch wieder wahr.»

«Also, dann erledigen wir das mit dem Anruf als Erstes. Und was ist Problem Nummer zwei?» Domenico hob Ariana auf seine Arme, damit sie aufhörte zu quengeln.

«Ich hab Mortens Nummer nicht aufgeschrieben, noch weiß ich sie auswendig. Du?» Ich schaukelte David, der nun leise an meiner Brust jammerte.

«Nein», sagte er.

Ich hätte mir einen Tritt in den Hintern geben können, dass ich nicht an so was gedacht hatte! Niemand von uns hatte daran gedacht. Wie sehr man doch mittlerweile vom Smartphone abhängig war …

«Und das dritte Problem?»

«Selbst wenn wir die Nummer irgendwie ausfindig machen können – wie sollen wir ihn anrufen? Wir haben ja keine Smartphones dabei. Und Telefonzellen gibt es hier wohl längst nicht mehr. Und E-Mail geht erst recht nicht, wegen der Spuren im Internet.»

Davids Weinen wurde stärker.

«Ach, da fällt mir schon was ein», beruhigte er mich und gewährte Ariana einen weiteren kleinen Bissen Hotdog. «Weiter?»

«Wir werden somit die Nacht auf dem Bahnhof in Kopenhagen verbringen müssen», jammerte ich weiter.

«Müssen wir das?» Er warf noch einmal einen Blick auf die Fahrzeiten, während Ariana ihm mit ihren Patschhändchen Ketchup in die Haare schmierte.

«Ari», ächzte ich und suchte in meiner Jackentasche nach einem Taschentuch. Ich wischte unserer Tochter die Finger sauber, während Domenico den Fahrplan studierte.

«Stimmt, wir haben fünf Stunden Aufenthalt in Kopenhagen. Na gut, das regeln wir, wenn wir dort sind. Kümmern wir uns um Problem Nummer eins: Morten anrufen.»

«Das geht nicht. Jetzt kommt nämlich Problem Nummer fünf», sagte ich grimmig. «Unser Zug nach Kopenhagen fährt in fünfzehn Minuten. Dafür reicht die Zeit nicht.»

«Dann rufen wir ihn eben von Kopenhagen aus an.» Mein Mann war wirklich nicht aus der Ruhe zu bringen!

«Dann ist es Mitternacht!»

«Denkst du, Morten geht so früh ins Bett?»

«Okay – wahrscheinlich nicht», gab ich ihm recht. Wie der Sohn, so der Vater … oder umgekehrt?

«Dann schlage ich vor, wir fangen mit Problem Nummer fünf an und gehen jetzt schnurstracks zum Zug», kommandierte Domenico. «Los, Ari, amunì, si parte.»

Ich seufzte, weil Davids Weinen nun in ein Krähen übergegangen war. Mein Sohn war hungrig und müde, und alles, was ich ihm bieten konnte, waren Lärm und Stress. Schnell stopfte ich den restlichen Hotdog und die Pommes zurück in die Tüte und das alles in meine Handtasche. Zu allem Überfluss fing nun auch noch Ariana an zu kreischen, weil ihr der schnelle Aufbruch überhaupt nicht in den Kram passte.

Nun standen wir da mit zwei schreienden Kindern.

«E madò …» Domenicos blaugraue Augen richteten sich auf die Uhr einer Anzeigetafel in unserer Nähe. «Maya, nimm du den einen Rucksack, ich setz Ari auf meine Schulter. Sonst dreht die noch durch.»

Ach, was sind wir für Rabeneltern, unseren Kindern so was zuzumuten, dachte ich betrübt, während wir uns mit zwei plärrenden Kindern und den unzähligen Gepäckstücken erneut durch die Menschenwogen kämpften.

Wir schafften es gerade noch pünktlich zum Zug und schnappten uns die erstbesten freien Sitze in der Hoffnung, dass die Plätze nicht reserviert waren. Allerdings ernteten wir einige missbilligende Blicke von den Leuten um uns herum, die wohl ahnten, dass diese laute Familie mit dem vielen Gepäck sicher nicht zur Ruhe des Abteils beitragen würde.

Tja, liebe Leute, dachte ich trotzig. Willkommen in der abenteuerlichen Welt von Maya und Domenico di Loreno. Darf ich vorstellen? Deutsch-sizilianische und ein kleines bisschen norwegische Familie auf der Flucht vor der Mafia. Lasst euch nicht weiter in eurer geordneten Ruhe stören.

Viereinhalb anstrengende Stunden später waren wir in Kopenhagen. Um die nächtliche Uhrzeit war der Bahnhof nicht mehr so belebt, doch es waren immer noch vereinzelt Menschen unterwegs. Wir suchten uns eine Ecke, in der wir Kinder und Gepäck möglichst unauffällig platzieren konnten. Ich zog den einen Koffer, weil Domenico einen Arm brauchte, um Ariana zu tragen, die müde über seiner Schulter hing und zwischen Wachen und Schlafen wankte.

«Und jetzt?», fragte ich. «Sollen wir Morten jetzt tatsächlich noch anrufen?» Ein Blick auf die Uhr zeigte zehn Minuten nach Mitternacht. «Bis wir seine Nummer rausgefunden und eine Möglichkeit zum Telefonieren gefunden haben, wird das ein Uhr früh. Auch Morten geht irgendwann ins Bett.»

Ich fragte mich wirklich, wie die Leute das früher angestellt hatten, als es noch keine Telefone, Smartphones und ähnliche Kommunikationsmittel gegeben hatte. Damals hatte man seinen Gastgebern ja nicht so einfach mir nichts, dir nichts eine Nachricht senden können, wenn man sich verspätete.

Domenico überlegte kurz. «Ich denke, es reicht, wenn wir ihn morgen von Göteborg aus anrufen. Wir sind ja vor Mittag da. Schauen wir lieber, wo wir die Nacht verbringen. Wie war das, wann fährt unser nächster Zug?»

«Um halb sechs Uhr früh.»

«Lohnt sich ja fast nicht, uns nach einem Hotel umzusehen», meinte er.

«Können wir ja nicht», erinnerte ich ihn mit einem Seufzer. «Wie schon gesagt, müssten wir dort unsere Namen und Ausweise hinterlegen, und das wird ins System eingegeben. Und alles, was wir online tun, hinterlässt Spuren.»

«Ich weiß, ich weiß.»

«Außerdem werden wir hier in Dänemark kaum mit Bargeld bezahlen können. Und wenn, haben wir nur Euros dabei.»

Meine Eltern hatten uns vor der Abreise großzügig mit Cash ausgestattet – für den Notfall. Wir hätten das Geld bei Bedarf auf der Bank in dänische oder norwegische Kronen wechseln können. Nur: Banken hatten jetzt natürlich geschlossen. Und ich wusste noch von früheren Reisen, dass in Skandinavien inzwischen fast alles bargeldlos lief.

Meine Eltern … bei dem Gedanken an sie legte sich ein stiller Kummer über mein Herz.

Hoffentlich geht es ihnen gut.

Hoffentlich sind sie in Sicherheit …

Domenico fasste mich behutsam am Arm. «Komm. Wir finden was …»

«Ich sollte David dringend wickeln», seufzte ich.

«Ich weiß. Dort drüben ist ein WC.» Domenico wies auf die Schilder mit den entsprechenden Piktogrammen. Wir manövrierten Kinder und Gepäckstücke ein paar Meter weiter, direkt neben den Eingang zu den Toiletten.

«Na super», murmelte ich, als ich das Drehkreuz entdeckte. «Natürlich kostet das was. Und natürlich nur mit Kreditkarte. Münzen nimmt das Ding nicht mehr.»

Typisch Skandinavien. Solche Kleinigkeiten würden uns wohl noch häufiger zu schaffen machen.

Ich besaß zwar eine Kreditkarte, aber jede Nutzung – selbst für einen Toilettengang – hinterließ digitale Spuren. Und seit diesem mysteriösen Anruf aus Sizilien war ich übervorsichtig geworden.

Wenn jemand es geschafft hatte, meine Nummer herauszufinden und mich bei meinen Eltern in Basel aufzuspüren, dann war demjenigen so gut wie alles zuzutrauen.

«Okay, ho capito. Aspettami qui.» Domenico drückte die immer noch halb schlafende Ariana fest an seine Schulter und schaute sich um, dann ging er auf ein indisch aussehendes Pärchen zu und sprach sie an. Offenbar hatte er Erfolg, denn die beiden Menschen folgten ihm, und der Mann machte uns bereitwillig mit seiner Kreditkarte den Weg zur Toilette frei. Ich wunderte mich nach all den Jahren immer noch, wie Domenico so was immer hinkriegte, und dazu noch mit seinem eher bescheidenen Englisch.

Domenico bedankte sich und nickte mir zu. «Da, bitte sehr», sagte er. «Geh du mit den Kindern. Ich bleibe beim Gepäck.»

Auch ich bedankte mich bei dem Mann, der uns den Toilettengang spendiert hatte, und verschwand mit David und Ariana im Innern.

Es tat so gut, mich selbst und die Kinder ein wenig frisch zu machen. Ein Blick in den Spiegel offenbarte ein erschöpftes Gesicht – große braune Augen, von Schatten umrandet, und zerzaustes Haar, das mir wirr über die Schultern fiel. Selbst die Sommersprossen schienen heute ihre Lebendigkeit verloren zu haben. Nun ja, was konnte man auch auf einer so langen Reise anderes erwarten? Ich fühlte mich in die Zeit zurückversetzt, als Domenico und ich uns auf die Suche nach seinem Vater gemacht hatten und zum ersten Mal auf dem Weg nach Norwegen gewesen waren – zwei Teenager auf einem der verrücktesten Abenteuer ihres Lebens.

Damals waren wir per Anhalter bis nach Norddeutschland gereist. Ich erinnerte mich so lebhaft daran, als wäre es gestern gewesen. Niemals hätten wir uns seinerzeit vorstellen können, wohin unsere Suche führen würde. Es sollte eines der besten Erlebnisse in Domenicos Leben werden. Eins, das mir gezeigt hatte, dass es immer noch Wunder gibt. Und sooft ich mich vom Leben entmutigt fühlte, rief ich mir dieses Wunder ins Gedächtnis zurück.

Als wir fertig waren, kehrten wir zu Domenico zurück, der geduldig auf uns wartete und in der Zwischenzeit wohl den ganzen Bahnhof mit seinen Adleraugen gescannt hatte.

«Keine Gefahr in Sicht», meinte er. «Dort drüben gibt es ein paar Sitzbänke. Dort könnten wir die paar Stunden verbringen.»

«Musst du denn nicht zur Toilette?», fragte ich.

«Ich kann warten. Lass uns lieber dort drüben bei der Imbissbude fragen, ob sie auch Euros nehmen. Sonst versuch ich, uns noch ein paar Kronen zusammenzukriegen.»

Doch das war zum Glück nicht nötig. Wir durften mit Euros bezahlen und erhielten Kronen als Wechselgeld. Immerhin war die letzte Mahlzeit schon wieder einige Stunden her, und der Stand, der offenbar rund um die Uhr offen hatte, verkaufte wirklich leckere dänische Smörrebröds.

Gut eingedeckt, steuerten wir die Sitzbänke an, die Nicki vorhin entdeckt hatte.

«Sieh es so rum», meinte er. «Es sind nur noch viereinhalb Stunden, bis wir weiterfahren. Könnte schlimmer sein.»

«Solange die Kinder schlafen, bin ich zufrieden», sagte ich.

Als wir uns eingerichtet hatten, legte ich David an die Brust. Hier in dieser Nische hatten wir wenigstens ein bisschen Privatsphäre, auch wenn es nicht gerade besonders warm war in der Halle. Von draußen strömte nämlich kalte Winterluft herein. – Hoffentlich wirkt sich die Kälte nicht negativ auf Domenicos Lunge aus …, überlegte ich wie automatisch. Seit dem Lungenriss in seiner Jugend hatte Domenico mit Beeinträchtigungen zu kämpfen. Aber ich wusste, dass er sich davon nicht unterkriegen lassen wollte, also behielt ich meine Sorge für mich.

Nach dem Stillen gönnten auch wir uns noch einen kleinen Happen. Trotz später Stunde hatte ich tatsächlich etwas Hunger. Danach setzte Domenico sich so hin, dass ich meinen Kopf bequem an seine Schulter legen und ein wenig dösen konnte, David fest an mich gedrückt. Ich wusste, dass mein Mann Wache halten und uns beschützen würde. Das gab mir trotz des ungemütlichen Schlafplatzes Geborgenheit. Domenico hatte Augen wie ein Adler und Ohren wie ein Luchs, trainiert von seinen jahrelangen Erfahrungen als Straßenkind.

Im Dämmerzustand drifteten meine Gedanken wie treibende Nebelschwaden von der Zukunft in die Vergangenheit, von dem, was in Norwegen auf uns zukommen würde, zu dem, was mich einst mit Domenico zusammengeführt hatte.

Ich versuchte die Kälte zu ignorieren, die sich zunehmend wie ein feiner Schleier über uns legte. Meinen Schal hatte ich über Ariana ausgebreitet, damit sie es warm haben sollte auf Papas Schoß.

Das einzig Warme, was ich fühlte, war Domenicos Körper und der von David, den ich fest in seiner Trage um mich gebunden hatte. Meine Füße fühlten sich an wie Eisklötze, aber das konnte ich nicht ändern.

Warum, warum sind wir nur in dieser misslichen Situation gelandet?, fragte ich zum gefühlt tausendsten Mal.

War das nun also der Preis, den ich zahlen musste, um mein Leben mit Domenico teilen zu dürfen?

Ich hatte es von Anfang an gewusst: An seiner Seite würde das Leben nie einfach sein.

Er war der süße, gefährliche Traum meiner Jugend gewesen – einer, der flirrte wie Sommerhitze auf Asphalt: schön, betörend, aber nicht ohne Risiko.

Dieser umwerfend hübsche, temperamentvolle junge Sizilianer mit der mysteriösen Vergangenheit, der mich so in seinen Bann gezogen hatte. Viele hatten mich gewarnt, von allen Seiten her. Sie sagten, es würde nie gut enden. Dass ich mich an der Seite eines Mannes wie ihm zermürben, aufreiben, irgendwann zerbrechen würde.

Und doch war da immer diese zarte, unerschütterliche Verbindung zwischen uns gewesen. Eine Tiefe, gewachsen durch all die Kämpfe, die wir gemeinsam durchgestanden hatten. Kämpfe, die unsere Freundschaft und Liebe so unauflöslich verwoben, dass wir einander nie ganz hatten loslassen können – so oft wir es auch versuchten.

Aufs und Abs. Höhenflüge und Abstürze. Liebe und Trennung, wieder und wieder.

Und am Ende wuchs doch zusammen, was nie ganz auseinandergefallen war: Unsere Traumhochzeit auf Sizilien war alles, wovon ich als Mädchen geträumt hatte.

Und Domenico – er hatte gekämpft. Gegen die Schatten seiner Vergangenheit, gegen die Stimmen in sich. Er wollte ein neues Leben, ein sicheres Leben, mit mir.

Und er hatte es geschafft.

Vier Jahre lang. Vier Jahre voller Schönheit, voller Stolpersteine, aber auch voller Hoffnung. Und unser Umfeld staunte: Wie konnte ein Mann mit solch dunkler Geschichte ein so liebevoller Ehemann sein, ein so hingebungsvoller Vater?

Ja, das war er: hingebungsvoll – bis heute.

Nur: Die Schatten hatten ihn nie ganz losgelassen. Sie kehrten zurück, leise, beharrlich, rissen an ihm – und hinterließen auch in unserer Beziehung ihre Spuren.

Und nun fragte ich mich: Hatten wir den Moment verpasst, an dem wir einen anderen Weg hätten einschlagen müssen?

Dabei hatte doch alles so gut begonnen nach der Hochzeit.

In den ersten Jahren auf Sizilien arbeitete ich im Krankenhaus – volles Pensum, wechselnde Schichten, ein Gehalt, das nach deutschen Maßstäben kaum der Rede wert war. Sparen konnten wir kaum. Aber zusammen mit Domenicos kleinem Einkommen – als Fischer, als Aushilfe in Restaurants, als Tagelöhner – kamen wir irgendwie über die Runden.

Natürlich meldete sich in mir manchmal der Wunsch nach etwas mehr: einem Zuhause, das nicht ständig an allen Ecken bröckelte, einem bisschen mehr Sicherheit. Doch wir waren dankbar. Zio Giacomo, Domenicos Großonkel, ließ uns in seinem Haus wohnen. Mein Mann hielt es dafür in Schuss, half beim Fischen, unterstützte Zio Giacomo, wo er konnte – auch finanziell.

Aber irgendwann wurde mir die Arbeit im Krankenhaus zu viel. Der Lohn wurde immer unregelmäßiger und manchmal sogar nur noch teilweise ausbezahlt, die Arbeitsbedingungen verschlechterten sich schleichend – und ich merkte, wie mein Körper langsam an seine Grenzen kam. Ich war mit unserem zweiten Kind schwanger, mit David, und Domenico drängte mich, den Job aufzugeben.

Das bedeutete: Er musste mehr Geld nach Hause bringen. Natürlich hatte ich darüber nachgedacht, ob ich nach Davids Geburt nicht wenigstens eine kleine Büroarbeit von zuhause aus annehmen sollte, aber die Tage verschwammen im Chaos mit den Kindern, die Nächte beim Stillen und in Einsamkeit. Ich war am Ende meiner Kraft, ausgelaugt, emotional überfordert – kaum in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen.

Und ganz ehrlich: Ich hatte gehofft, dass es sich von selbst wieder einpendeln würde. Dass Domenico irgendwann wieder öfter zuhause wäre.

Aber das geschah nicht. Domenico war immer seltener da. Nachts war er auf dem Meer, tagsüber suchte er verzweifelt nach Aufträgen. Die wenigen Stunden, die er zu Hause war, war er erschöpft, wollte aber nicht darüber reden.

Mir fiel die Decke auf den Kopf. Immer öfter wünschte ich mich zurück nach Deutschland. Ich vermisste ein stabiles System, verlässliche Arbeitszeiten, ein soziales Netz. Zum ersten Mal schlichen sich vage Gedanken ein, aus der Ehe auszubrechen – etwas, das ich nie für möglich gehalten hätte.

Dann eröffnete sich mir doch noch eine Möglichkeit: Der Apotheker in der Nachbarschaft suchte dringend Unterstützung – jemanden mit medizinischem Hintergrund, der sich mit Medikamenten auskannte. Ich sagte zu, nicht zuletzt, weil er Verständnis für meine Situation zeigte und mir gestattete, die Kinder mitzubringen.

Es tat gut, wieder unter Menschen zu kommen, gebraucht zu werden, etwas Sinnvolles zu tun. Aber ja – da war auch dieser Moment, in dem mich sein Blick etwas zu lange streifte. Er war höflich, belesen, kultiviert. Und er hörte mir zu. In seiner Gegenwart spürte ich eine leise, gefährliche Sehnsucht in mir aufkeimen – nach Stabilität, nach Planbarkeit, nach einem Leben ohne Angst davor, dass uns die Mafia wieder das Wasser abstellen würde. Ich sehnte mich nach einem Mann mit einem Studienabschluss in der Tasche. Nach einem Mann mit festem Boden unter den Füßen.

Ich fühlte mich schuldig, allein bei dem Gedanken. Aber ich wäre nicht ehrlich zu mir selbst gewesen, hätte ich mir nicht eingestanden, dass der Gedanke da war. Es war keine Liebe, kein echtes Verlangen – nur ein leiser innerer Ruf nach Sicherheit. Ein Kontrast zu dem Leben, das ich mit Domenico führte: voller Intensität, Leidenschaft, aber eben auch Unsicherheit und ständiger Gefahr.

Auch Domenico blieb nicht unversehrt. Dass er seine Familie nicht so versorgen konnte, wie er es sich erträumte, fraß an ihm. Und als seine Schwester Bianca ihn bei einem Besuch mit einem bitteren Satz an der empfindlichsten Stelle traf, schien etwas in ihm zu kippen.

Ich glaube, an diesem Tag stiegen wieder die Gespenster aus seiner Vergangenheit auf. Schatten, die er längst für überwunden gehalten hatte.

In jener Nacht stahl er sich verbotenerweise aufs Meer hinaus – um den Kopf freizubekommen.

Was er dort fand, ließ ihn verstummen.

Mehrere Pakete trieben im Wasser – fest verschnürt, in Plastik gewickelt, unheimlich und reglos auf dem nächtlichen Meer. Sie schaukelten wie dunkle Schatten auf den Wellen – lautlose Vorboten von etwas, das besser verborgen geblieben wäre.

Mindestens zwei Tonnen Koks.

Angetrieben von dem Wunsch, andere vor dem zu schützen, was ihn selbst beinahe zerstört hätte, setzte Domenico alles daran, den Fund zu melden – und brachte uns damit in ernste Schwierigkeiten.

Und deshalb waren wir nun hier.

Auf der Flucht.

In Richtung Norden.

Die norwegischen Teile von Domenicos Wurzeln waren unser einziger Anker in diesem Chaos: die Aussicht auf ein Wiedersehen mit seinem Vater Morten und den Halbgeschwistern Hendrik, Kjetil und Solvej …

Irgendwie – ich wusste nicht, wie – waren die viereinhalb Stunden Wartezeit vergangen. Auf einmal rüttelte mich Domenico sanft wach.

«Duci, wir müssen uns bereitmachen. Es ist bald fünf Uhr. Der Zug geht in einer halben Stunde.»

Ich richtete mich auf, sah mich um, wusste einen Augenblick lang nicht, wo ich war. Dann wich die schummrige Traumwelt voller Erinnerungen von mir und machte der klaren Realität Platz. Die harte Bank unter mir erinnerte mich unmissverständlich daran, dass wir immer noch im Bahnhof in Kopenhagen saßen, in einer dunklen Winternacht, deren Kälte meine Glieder hatte steif werden lassen.

Domenico zeigte nicht den Hauch eines Anzeichens von Müdigkeit. Im Gegenteil, er schien förmlich von einer inneren Energie durchdrungen zu sein. Seine Augen streiften aufmerksam umher, nahmen Dinge wahr, die ich nicht sehen konnte.

«Ich dachte, vielleicht musst du mit den Kids nochmals auf die Toilette», schlug er vor. «Also, ich muss jetzt jedenfalls mal.»

«Das ist eine gute Idee.» Ich richtete mich auf und fühlte, dass sich auch David an meiner Brust regte.

«Du hast ziemlich tief geschlafen», stellte er fest, als wir anfingen, unsere Sachen zu sortieren. Ariana schlief immer noch neben ihm auf der Bank mit dem Kopf auf seinem Schoß.

«Anscheinend. Du natürlich nicht, wie ich dich kenne?» Ich schaute ihn prüfend an. Er gab mir keine Antwort, doch ich wusste es ja auch so.

Wir schleppten wieder alles zur Toilette, und Domenico machte sich wieder auf die Suche nach einem hilfsbereiten Menschen. Er kam mit einem Schaffner zurück, den er mit seinen durchaus akzeptablen Norwegisch-Kenntnissen hatte überzeugen können, uns die Tür zur Toilette zu öffnen.

«Was hast du dieses Mal erzählt?», wunderte ich mich.

«Dass unsere Kreditkarten nicht funktionieren», meinte er schlicht.

Bis Göteborg dauerte es fast vier weitere Stunden. Während der ganzen Zugfahrt herrschte draußen tiefste Nacht. Erst als wir uns Göteborg näherten, brach die Dämmerung an.

Ach, an die langen nordischen Winternächte würde ich mich noch gewöhnen müssen!

Ich war froh, dass der Zugwechsel in Göteborg unser letzter sein würde. Dass wir hier in der schwedischen Stadt den halben Tag zubringen mussten, fand ich nur noch halb so schlimm. Immerhin war es nun ein paar Stunden hell, und wir konnten etwas unternehmen. Nur mussten wir langsam, aber sicher Morten kontaktieren und ihm mitteilen, dass wir nicht wie vereinbart um vierzehn Uhr in Oslo auf dem Bahnsteig stehen würden.

Wie vermutet, war die Suche nach einer altmodischen Telefonzelle eine vergebliche Angelegenheit. Zudem hatten wir immer noch keine Idee, wie wir Mortens Nummer rausfinden sollten. Als bekannter Ex-Profisportler hatte er sich seine Privatsphäre bewahrt und stand nicht einfach so für jedermann ersichtlich im Telefonverzeichnis.

«Dann versuchen wir eben, Hendrik anzurufen», schlug Domenico vor.

Das wäre eine gute Idee gewesen, jedoch …

«Hast du denn seine Nummer?», forschte ich.

«Nö. Aber wir finden ihn im Internet. Hendrik Skipperstøen wird vermutlich leichter zu finden sein als Morten Janssen. Ich versuche, jemanden aufzutreiben, der uns sein Telefon leiht, und du kannst dann googeln.» Domenico, der nun David an seiner Brust trug, weil mir mittlerweile der Rücken wehtat, suchte die Gegend ab, um herauszufinden, bei wem er diesmal mit seinem Anliegen Erfolg haben könnte. Einmal mehr hätte ich mir einen Tritt geben können, dass ich nicht daran gedacht hatte, mir solch wichtige Nummern von Hand zu notieren!

Domenico fand schließlich einen jungen, südländisch aussehenden Mann, der bereit war, uns sein Telefon zu leihen, nachdem er ihm eine herzerweichende Geschichte aufgetischt hatte. Ich googelte das norwegische Telefonverzeichnis, doch wurde bald enttäuscht: Ich erhielt eine Meldung, dass es nur innerhalb von Norwegen abrufbar war.

Doch da hatte ich eine Idee: Hendriks Webseite!

Er und seine Band Royal Streetnoiz besaßen natürlich eine Webseite, und da musste auch irgendwo ein Impressum sein. Tatsächlich fand ich es und darauf die Telefonnummer von Hendriks Bandkollegen Thore. Ich sandte ein leises Stoßgebet gen Himmel, als ich die Nummer wählte.

Domenico beobachtete mich gespannt, und ich stieß erleichtert die Luft aus, als sich am anderen Ende tatsächlich jemand meldete. Thore erkannte mich auch gleich wieder, und rasch erklärte ich ihm auf Englisch, dass ich dringend Hendriks Telefonnummer brauchte.

Ich diktierte Domenico die Nummer, der sie auf eine Serviette schrieb und mir dann das Telefon aus der Hand nahm. Ein paar Sekunden später hatte er Hendrik am Draht. Der war schon ganz aufgeregt. Ich konnte ihn sogar durch den Lautsprecher hören.

«Nick? Maya? Ihr seid’s? Hvor er dere? Warum ruft ihr von so einer ausländischen Nummer an? Sum Glück bin ich drangegangen, hatte zuerst gedacht, es sei ein Werbeanrufer, aber irgendwie hab ich gespürt, dass es wichtig ist. Wie geht’s euch? Wo seid ihr? Ihr müsst ja bald in Oslo ankommen. Kann ich–»

«Heihei, easy, Bruder», stoppte Domenico den Redefluss seines Halbbruders. «Später. Wie du sagst, wir telefonieren hier von einem fremden Telefon. Hör zu, wir kommen leider erst um zwanzig Uhr abends in Oslo an. Gibt ein paar Verspätungen. Kannst du das Morten ausrichten?»

«Swansig Uhr erst?» Hendriks Stimme sank enttäuscht eine Oktave tiefer.

«Ja, leider. Erzählen wir alles später. Hör zu, fangt doch heute Abend einfach mit dem Essen an, wir schaffen es schon allein nach Nittedal. Morten muss dann nicht extra so spät noch zum Bahnhof fahren.»

«Nei da, ich werd dafür sorgen, dass jemand sum Bahnhof kommt und euch abholt», versprach Hendrik mit seinem herzerweichenden norwegischen Akzent. «Wir werden nicht anfangen ohne euch!»

Erleichtert und mit tausend Dankeschöns gaben wir dem hilfsbereiten Mann das Telefon zurück. Froh, dass wir das alles geregelt hatten, genehmigten wir uns erst mal ein anständiges Frühstück in einer Cafeteria draußen in der Nähe des Bahnhofs. Für unser Gepäck hatten wir tatsächlich ein Schließfach gefunden, das sich mit schwedischen Münzen bezahlen ließ, die Domenico von ein paar Passanten zusammenschnorrte. Manchmal waren seine Erfahrungen als Ex-Straßenkind doch sehr nützlich.

Nun, da ein wenig der Stress von mir abgefallen war, merkte ich erst, dass hier in Göteborg überall pure Weihnachtsstimmung angesagt war. In gefühlt jeder Ecke stand ein Weihnachtsmann und dudelte «Jingle Bells» auf einem Blasinstrument. Ariana war hin und weg von den vielen funkelnden und glitzernden Weihnachtsbäumen. Fast alle paar Meter krähte sie «Lissimo!» – ihr persönlicher Ausdruck von Freude und Begeisterung, wenn sie von etwas fasziniert war. Auch der Schnee, der hier reichlich vorhanden war, hatte es ihr angetan. Ich versprach ihr, dass dort, wo wir hingehen würden, noch viel, viel mehr Schnee liegen würde.

Der Geruch von Zimt und frischem Gebäck lockte Domenicos Schritte in die Richtung einer Bageri, was im Schwedischen für Bäckerei stand. Arianas Gesicht bekam einen seligen Ausdruck, als sie ein paar Minuten später eine Zimtschnecke in den Händen hielt – eine Ausnahme, die man auf so einer langen Reise und an Weihnachten ruhig mal machen durfte.

Den Rest der Zeit wärmten wir uns in den Kaufhäusern auf, die an den strategisch wichtigen Orten rund um den Bahnhof platziert waren, genehmigten uns später noch ein anständiges Mittagessen in einer Pizzeria und gingen dann gegen siebzehn Uhr gestärkt wieder in Richtung Bahnsteig.

Die letzten Stunden im Zug nach Oslo döste Ariana wieder auf Papas Schoß, während sich in mir mit jedem Kilometer mehr Erleichterung und Dankbarkeit breitmachten, dass wir die Reise bald geschafft hatten.

Und dass wir von wunderbaren Menschen erwartet wurden!

Nachdem wir schließlich vom Bahnsteig am Osloer Zentralbahnhof die letzten Meter bis zur großen Ankunftshalle zurückgelegt hatten, wurden wir dort von einem Weihnachtsbaum empfangen, der alle anderen übertraf, die wir unterwegs gesehen hatten. Majestätisch ragte er vor uns auf und funkelte in allen Regenbogenfarben, als entspränge er direkt einem Märchen. Ari bestand nur noch aus vor Begeisterung glänzenden Augen und einem weit aufgerissenen Mund.

«Lissimoooo», staunte sie voller Hingabe.

Und da erblickten wir Morten, der inmitten der Menschenmenge stand und uns lächelnd zuwinkte.

2. Ein kleines bisschen Weihnachten

«Da seid ihr ja», begrüßte Morten uns mit einem schiefen Grinsen. «Pünktlich auf die Minute sechs Stunden verspätet. Aber ihr habt es geschafft, das ist die Hauptsache!»

«Immerhin», sagte ich, während ich den schlanken, sportlichen Mann mit Skifahrer-Mütze und rotblondem Haar darunter musterte. Ich war so froh, ihn zu sehen! Morten sah auch mit seinen fast fünfzig Jahren immer noch wie ein Athlet in Höchstform aus und wäre durchaus für zehn Jahre jünger durchgegangen.

«Alles in Ordnung?» Morten schaute uns aus blaugrauen Augen an. Wie sehr Domenico diese Augen geerbt hatte, sah man erst, wenn man direkt vor diesem Mann stand.

«Sagen wir so: Fast alles ist in Ordnung», antwortete Domenico. Ich hatte genau das Gleiche auf den Lippen gehabt. Fast alles bedeutete, wenn man von dem Umstand absah, dass David die Windeln voll hatte, Ari gegen Ende der Reise einen Aufstand gemacht hatte, weil sie endlich aufhören wollte, Zug zu fahren, und dass wir uns alle mittlerweile ziemlich schmuddelig und müde fühlten.

Aber das waren im Grunde alles Kleinigkeiten verglichen mit dem wahren Problem, das uns im Nacken saß.

Eigentlich lautete die richtige Antwort: Fast nichts. Fast nichts war in Ordnung.

«Haben die Schweden also mal wieder gestreikt», sagte Morten. «Na, da kann man nichts machen. Schön, dass ihr da seid!» Wir wurden kräftig gedrückt – ein Zeichen echter Zuneigung für den sonst eher reservierten Mann.

«Und da ist ja auch meine italienische Enkeltochter.»

«Lissimo», bemerkte Ariana, als sie von ihrem Großvater auf den Arm gehoben wurde.

«Lissi – was?» Morten betrachtete seine dunkelhaarige Enkelin mit einem leichten Schmunzeln.

«Das sagt sie zu allem, was ihr gefällt», erklärte Domenico. «Es heißt eigentlich bellissimo, aber sie kann es noch nicht richtig aussprechen. Ehi, Ari, questo è il tuo nonno. Il nonno della Norvegia!»

«Nonno neggia», wiederholte Ariana.

«So, so …» Morten schüttelte fasziniert den Kopf. «Ich sag’s nicht gern, aber sie sieht deiner Mutter ziemlich ähnlich, Nicki.»

«Ja, weiß ich», sagte Domenico und nahm Ariana wieder zurück in seine Arme. «Sie hat bei den Genen leider kräftig mitgemischt.»

«Wenn es nur beim Aussehen bleibt …», murmelte Morten und schien einen Moment in seinen Erinnerungen zu versinken. Erst als er David sah, leuchteten seine Augen wieder auf. «Und das hier ist also das neue Familienmitglied.» Er beugte sich über seinen Enkelsohn, der seinen Großvater aus seinen mandelförmigen Augen zum ersten Mal neugierig ansah und für einen Moment vergaß, dass er müde und hungrig war und die Windeln voll hatte.

«Damit wäre ich also schon zum dritten Mal Großvater. Junge, du hast die typischen Janssen-Augen.»

Als Antwort gluckste David.

«Wie soll ich dich nennen? David Michele? Davy?»

«Wie du möchtest», sagte Domenico. «Wir nennen ihn meistens Davy. In Licata nennen ihn alle Davide.»

Morten grinste und berührte Davids kleine Faust. Sofort klammerten sich die winzigen Fingerchen um Mortens Zeigefinger.

«Und wie geht es meinem dritten Enkelkind, Manuel?» Morten schaute wieder zu uns auf.

«Ganz okay», antwortete Domenico mit einem leisen Seufzen. «Im Moment bleibt er bei meiner Halbschwester in Catania, bis wir ’ne bessere Lösung finden.» Ich sah den dunklen Schatten, der bei dieser Aussage über seine Augen huschte. Manuel, der Sohn seines vor vielen Jahren verstorbenen Zwillingsbruders Mingo, bedeutete ihm mindestens so viel wie seine eigenen Kinder.

«Wir werden später über alles reden», versprach Morten. «Jetzt gehen wir erst mal nach Hause. Ihr werdet von einem Rudel hungriger norwegischer Wölfe erwartet.»

«Ja, habt ihr denn noch nicht gegessen?», war Domenico erstaunt. «Ich hab Hendrik extra gesagt, ihr müsst nicht auf uns warten …»

«Natürlich haben wir auf euch gewartet. Aber hallo? Es steht schließlich nirgends geschrieben, um welche Uhrzeit man an Heiligabend essen muss.» Morten schnappte sich unsere Reisetasche und einen der Koffer und setzte sich in Bewegung.

Wir folgten ihm mit dem restlichen Gepäck und den Kindern in Richtung Rolltreppe, die uns in die Tiefgarage führte. Der von früher bereits vertraute Geruch von gebratenen Würstchen aus den Narvesen-Kiosken stieg mir wieder in die Nase. Dazu das Odeur von Davids vollen Windeln, begleitet von der immer lauter werdenden Ankündigung meines Sohnes, dass hier dringend etwas unternommen werden musste.

«Schscht, Davy, wir werden das Problemchen gleich lösen, wenn wir zuhause sind», versprach ich.

Zuhause.

Ja, so würden wir das hier die nächsten Wochen wohl nennen.

Morten führte uns zu seinem roten, ziemlich neuen Auto, das viel Platz für unser Gepäck bot. Als wir im warmen Wagen saßen, merkte ich erst, wie durchgefroren ich eigentlich war.

Schon bald erfüllte Davids volle Windel auch im Auto die Luft.

«Sorry für den Geruch», sagte ich zerknirscht. Ich saß hinten mit den beiden Kindern, während Domenico sich vorne neben seinen Vater gesetzt hatte.

«Ich gehe davon aus, dass ihr euch so oder so erst frisch machen möchtet», meinte Morten. «So lange werden die hungrigen Wölfe noch warten müssen mit dem Essen.»

«Wer ist denn alles da?», fragte ich neugierig.

«Na, die ganze Bande natürlich», sagte Morten. «Wir haben das Vergnügen, neun erwachsene Personen plus zwei Kids um den Esstisch zu pferchen.»

Ich zählte in Gedanken nach. Außer uns würden Morten, seine Frau Liv, Hendrik und die anderen beiden Halbgeschwister von Domenico, Kjetil und Solvej, mit von der Partie sein. Dazu natürlich Runa, Hendriks Frau, und vermutlich Ann Merete, die Mutter von Hendrik.

Eine große norwegische Familie hat Nicki, dachte ich bei mir. Fast so groß wie die Sizilianische. Wenn er all das doch nur schon als Kind gewusst hätte …

«Guarda, mamma. Neve!», kreischte Ariana begeistert, während wir durch die nächtliche winterliche Landschaft nach Nittedal fuhren. Ich hatte ihr bereits in Göteborg erklärt, was Schnee war. Bisher war sie ja noch kaum in den Genuss davon gekommen oder noch zu klein gewesen, um sich daran zu erinnern.

«Ja, das ist Schnee, Ari», bestätigte ich auf Deutsch, weil ich wollte, dass sie auch endlich die deutsche Sprache lernte. Dann nutzte ich die paar Minuten Stille, während denen Ari nur staunend aus dem Fenster starrte, um an meine Eltern zu denken, die nun in Basel Heiligabend ohne uns verbringen mussten.

Hoffentlich geht es ihnen gut …

«Ich hab übrigens vorhin mit deinen Eltern via Skype gesprochen, Maya», sagte Morten, als hätte er meine Gedanken erraten. «Sie sind wohlauf und lassen euch grüßen. Bis jetzt haben sie keine weiteren Drohungen erhalten. Ich hab versprochen, ihnen nochmals kurz Bescheid zu geben, wenn ihr angekommen seid. Dann sind alle beruhigt, und wir können den Abend genießen.»

«Danke», sagte ich erleichtert.

Und plötzlich waren wir auch schon am Ziel. Ich hatte es gar nicht bemerkt. Vergeblich hatte ich nach Mortens Häuschen Ausschau gehalten, das normalerweise von der Straße aus sichtbar war, wenn es auch ein wenig weiter nach hinten versetzt war im Vergleich zu den anderen Häusern.

«Was ist denn hier passiert?», wunderte ich mich, als ich ausstieg und erneut von kalter Winterluft empfangen wurde. Ich erkannte die Gegend nicht mehr!

«Ja, sie haben hier kräftig gebaut», sagte Morten. «Wir haben jetzt sogar einen neuen Bahnsteig – stellt euch das mal vor! Und als Krönung ein architektonisches Wunder von einem Wohnhaus, das uns großzügig die ganze Aussicht verbaut.» Er deutete auf ein merkwürdig aussehendes Gebäude. Auf mich wirkte es wie ein moderner Bunker und nicht wie ein gemütlicher Ort zum Wohnen. Bei unserem letzten Besuch hatte es noch nicht dagestanden.

«Echt jetzt?» Auch Domenico schaute sich das moderne Monstrum aus graulackiertem Holz skeptisch an. «Wie kommen die dazu, euch so ein hässliches Ding vor die Nase zu stellen?»

«Tja, das Landleben ist eben in», sagte Morten. «Frische Luft ist gratis, da kommen halt alle angerannt.»

«Wie bescheuert», bemerkte Domenico. «Ihr habt ja gar keine Aussicht mehr.»

«Ach, wir haben noch die Aussicht nach hinten auf den Wald. Das genügt», sagte Morten. Um seine Mundwinkel zuckte es, wie immer, wenn seine Bemerkungen ironisch gemeint waren. «Nein, im Ernst, wir wurden natürlich nicht gefragt. Irgendwann werden Liv und ich uns was anderes suchen. Aber vorläufig sind wir noch hier.»

Erst als ich mit den Kindern durch den weichen Schnee hinter das klotzige Wohngebäude stapfte, rückte Mortens Häuschen in Sichtweite. Bei Tageslicht war es rot, jetzt wurde es nur durch die Lichtkegel zweier Laternen heimelig beleuchtet sowie durch das einladende Licht, das durch die Fenster schien. Das wohlige Gefühl, das mich beim Anblick dieses Häuschens immer überkam, stellte sich auch jetzt ein. Es war tatsächlich wie ein zweites Nach-Hause-Kommen.

«Freddo», jammerte Ariana und rieb sich die Fäustchen, die in kleinen Wollhandschuhen steckten.

«Es wird gleich warm, Ari», tröstete ich sie.

Domenico und Morten holten noch das Gepäck aus dem Kofferraum. Durch das beleuchtete Wohnzimmerfenster sah ich die Umrisse von Menschen, die sich darin bewegten. Doch da wurde meine Aufmerksamkeit von etwas anderem in Beschlag genommen; etwas, das weiter hinten im Schnee funkelte, halb verdeckt von einer verschneiten Tanne.

«Na, geht schon rein», ermunterte uns Morten. «Ihr werdet sehnlichst erwartet.»

«Was ist denn das?» Ich trat näher auf das zauberhafte Licht zu.

«Ach, das Ding da?» Morten schaute in meine Richtung.

«Ja, was ist das eigentlich?» Auch Domenico wandte seinen Kopf.

Gleich darauf sahen wir, was das war: Ein glitzernder Elch, ein regelrechtes Kunstwerk aus aufwendig verzweigten Drähten und Lichterketten, stand hinter den Tannen auf der kleinen Lichtung, als wäre er direkt aus einem Fantasyfilm entsprungen. Sofort hatte Ariana vergessen, dass es kalt war, und rannte darauf zu. «Lissimo!»

«Oh, dieser Kitsch», brummte Morten. «Na ja, Rick hat das Ding angeschleppt und installiert. Ich kann es ihm ja nicht verübeln. Er ist der am meisten norwegische Norweger hier, abgesehen von meiner Frau.»

«Wieso? Es ist doch schön», sagte ich.

«Wie man’s nimmt. Wir haben ständig Schaulustige in unserem Garten.»

Ich schmunzelte. Ach ja, der gute alte Hendrik und seine Ideen! Ich konnte es kaum erwarten, sie alle wiederzusehen!

Da flog auch schon die Haustür auf.

«Sie sind daaaaaa!» Solvej war die Erste, die aus dem Haus auf uns zugestürmt kam. Sie fiel erst mir, dann Domenico um den Hals, doch gleich darauf wurde sie von Hendrik weggedrängt, der nun seinerseits Domenico eine Bärenumarmung gab.

«Heihei Bruder! Endelig! So hyggelig, euch wiedersusehen!»

«Ciao, Bruder, ja, wirklich, lange her …!» Domenico machte sich vorsichtig frei und klopfte Hendrik auf den Rücken.

Dann kam ich dran und wurde ebenfalls gedrückt – so gut und lange das mit David auf dem Arm eben ging. Ich hatte selten einen Menschen getroffen, der so vor Zuneigung sprühte wie Hendrik.

Ich musterte Hendrik und Solvej, die uns um die Wette anstrahlten. Besonders Solvej hatte sich enorm verändert seit der letzten Begegnung. Aus dem einst emotionalen Teenager war eine hübsche, kräftige junge Frau geworden, eine typische Norwegerin eben, die ihrer Mutter Liv ähnlicher sah denn je. Sie war auch größer als ich.

Ursprünglich war sie auf den Namen «Solveig» getauft worden, aber weil sie wie ihr Zwillingsbruder Kjetil auch ein «j» im Namen haben wollte, hatte sie die Schreibweise selbst in «Solvej» geändert und dies auch so durchgesetzt. Das hatte sie mir irgendwann mal verraten.

Ihr sonst glattes, rotblondes Haar hatte sie in sanfte Wellen gelegt und einen Teil davon am Hinterkopf zu einem schlichten Zopf zusammengebunden. Sie trug ein dunkelblaues Cocktailkleid, das ihre Schultern frei ließ – elegant und unbeeindruckt von der winterlichen Kälte. Ich wunderte mich erneut darüber, dass manche Menschen offenbar immun gegen Frost zu sein schienen. Dass sich Norwegerinnen an Heiligabend gern in Schale werfen, wusste ich zwar, aber neben ihr fühlte ich mich gleich noch schmuddeliger als ohnehin schon.

«Uff, also so hübsch gekleidet sind wir aber nicht», bemerkte ich.

«No problem», strahlte Solvej. «Erwartet doch keiner. Hauptsache, ihr seid daaa! Hey, darf ich meinen neuen Neffen sehen?» Sie streckte erwartungsvoll ihre Arme aus, und ich gab ihr David. «Aber Achtung, er hat die Windeln voll.»

«Oi, ja, ich rieche es.» Sie kicherte.

Immerhin: Hendrik war in ganz normalen Jeans und einem Kapuzenpullover mit dem Logo seiner Band Royal Streetnoiz erschienen – das wirkte angenehm bodenständig. Sein blondes schulterlanges Haar erinnerte ein wenig an einen Wikinger nach überstandener Seeschlacht – nicht unbedingt gestylt, aber durchaus eindrucksvoll. Es war eben sein bewusst lässiger Look als Leadsänger der Band. Die Rastazöpfe hatte er mittlerweile hinter sich gelassen, aber sein Sechstagebart sah nicht so aus, als hätte er ihn heute früh eigens gestutzt. Gut so – auch bei Domenico sprossen bereits wieder die ersten Bartstoppeln. Rasieren war auf der Flucht eben nicht oberste Priorität gewesen.

Schließlich erschien auch Kjetil auf der Bildfläche – der dritte im Bunde von Domenicos Halbgeschwistern und Solvejs Zwillingsbruder. Mit den Händen lässig in den Hosentaschen schlenderte er auf uns zu, als hätte er alle Zeit der Welt, und begrüßte Domenico und mich mit einem lockeren, fast brüderlichen Handschlag.

Von allen hatte er wohl die erstaunlichste Wandlung hingelegt: Einst ein Edel-Punk mit Nietenjacke und provokantem Blick, war er heute ein gut verdienender Informatiker im maßgeschneiderten Anzug. Die Haare trug er nun glatt zurückgegelt, als hätte er sich für ein Werbeplakat zurechtgemacht. Und doch – ein paar lose Fransen auf der Stirn und das schelmische Funkeln in seinen Augen verrieten, dass der Rebell in ihm nur in Deckung gegangen war und immer noch in ihm schlummerte. Als mit Abstand Größter der Geschwister überragte er uns um einen halben Kopf. Damit war allerdings die früher so frappante Ähnlichkeit zu Mingo verschwunden.

«Takk for sist», fügte Hendrik ganz nach norwegischer Tradition hinzu.

«‹Takk for sist› ist jetzt aber lange her …», murmelte Morten im Vorbeigehen. Er brachte unser Gepäck ins Haus.

Auch das hatte ich mittlerweile gelernt: Auf Deutsch bedeutete «Takk for sist» so viel wie «Danke für das letzte Treffen».

«Tja, sorry für die lange Schweigepause, Rick», sagte Domenico. «Ich weiß, ich bin ’ne ziemliche Flasche im Schreiben. Hab immer viel zu tun. Und das ganze Social-Media-Zeug sagt mir halt nix …»

«Schon klar», meinte Hendrik versöhnlich. «Hab auch immer viel im Gang. Aber starke Bande zerreißen ja nicht, vettu.»

«Es heißt ‹viel um die Ohren›, Rick», korrigierte Morten seinen Sohn mit einem leichten Grinsen.

«Jo da, lange her, dass ich Deutsch gesprochen hab», lachte Hendrik.

Ich schaute mich um, ob die Gelegenheit günstig war, schnell mit David nach oben ins Badezimmer zu verschwinden. Sein Wimmern wurde immer drängender.

Doch just in diesem Moment trat auch Runa aus dem Wohnzimmer in den Flur – Hendriks zierliche Frau, die mit einem Strahlen auf uns zukam, als könnte ihr selbst ein Orkan nichts anhaben. Ich konnte mich nicht erinnern, sie je ohne ein Lächeln gesehen zu haben. Runa wirkte stets, als sei sie mit sich und der Welt im Reinen – ein Sonnenschein im besten Sinne, die perfekte Ergänzung zu Hendriks leicht verpeiltem Künstlerflair.

Wie Hendrik hatte auch sie diesen Hauch von kreativem Chaos an sich: Ihr dunkelblondes Haar war auf charmante Weise zerzaust, durchzogen von ein paar scheinbar willkürlichen kleinen Zöpfchen, teilweise von einem breitkrempigen, dunkelblauen Hut verdeckt, der leicht schräg auf ihrem Kopf thronte, als sei er zufällig dort gelandet. Natürlich war das alles mit höchster Präzision kalkuliert. Und natürlich stand es ihr hervorragend.

Sie gab uns einen ordentlichen norwegischen klem, was in der norwegischen Sprache «Umarmung» bedeutet.

«Heihei», flötete sie.

«Hei Runa», begrüßte Domenico seine Schwägerin. «Hvordan går det?»

Ach, ich beneidete Domenico um seine Norwegisch-Kenntnisse, wenngleich sie auch bescheiden waren. Ich würde die Sprache erst noch lernen müssen, aber er hatte durch den längeren Aufenthalt bei seinem Vater vor einigen Jahren schon viel aufgeschnappt.

«Bare bra», antwortete Runa auf Domenicos Frage, wie es ihr ging, was so viel wie «Bestens» bedeutet.

Morten war so nett gewesen und hatte mittlerweile das ganze Gepäck ins Haus gebracht. Domenico und ich zogen endlich unsere Schuhe und Jacken aus. Alles, was ich nun wollte, war, endlich im Bad zu verschwinden. Ich musste wirklich dringend etwas gegen die vollen Windeln meines Sohnes unternehmen. Der Duft war so penetrant, dass er sogar den käsigen Schuhgeruch am Hauseingang in den Hintergrund drängte.

«Oben ist alles für euch vorbereitet», sagte Morten und wies mit dem Daumen zur Treppe. «Wir haben für euch die beiden ehemaligen Zimmer von Kjetil und Solvej eingerichtet und auch die alten Kinderbetten vom Dachboden geholt. Vielleicht sind sie euch ja nützlich. Im Badezimmer gibt es frische Handtücher. Ich sag den anderen, dass wir in etwa fünfzehn Minuten essen, ja?»

Bevor uns wieder jemand aufhalten konnte, stürmte ich mit David im Arm die Treppe hoch, und Domenico folgte mir mit Ariana.

Nicki übernahm es, David zu wickeln, und ich kümmerte mich um Arianas klebrige Finger. Am liebsten wäre ich gleich unter die Dusche gesprungen und hätte mich umgezogen, doch wir konnten die anderen ja nicht noch länger mit dem Essen warten lassen. Mir blieb gerade noch ein wenig Zeit, um David zu stillen, der zum Glück bald satt war.

Ich schickte Domenico schon mal mit Ariana nach unten, um unsere Gastgeber nicht allzu lange warten zu lassen, und brachte David zu Bett. Ich nahm mir nicht die Zeit, mich genauer in unserem neuen Reich umzusehen, da auch ich mich so schnell wie möglich wieder zu den anderen gesellen wollte.

«Und? Schläft er?», erkundigte sich Domenico leise, als ich wieder bei ihm war.

«Ja, aber ich lass ihn ehrlich gesagt nicht gern allein da oben.»

«Ihm wird nichts passieren», tröstete er mich. «Ich spür schon, wenn irgendwas ist. Aber ich glaub, der Kleine braucht jetzt etwas Ruhe.»

Da hatte er recht. Ich schlenderte in die Küche, um endlich Liv und Ann Merete zu begrüßen, die noch die letzten Sachen herrichteten. Liv, Mortens jetzige Ehefrau und die Mutter von Kjetil und Solvej, begrüßte mich mit ihrer üblichen zurückhaltenden Art, an die ich mich erst hatte gewöhnen müssen.

Ann Merete hingegen, Mortens erste Frau, umarmte uns mit der gleichen herzhaften Wärme wie ihr Sohn Hendrik. Sie und Liv waren ungefähr im selben Alter, und beide hatten sie Morten Nachwuchs geschenkt.

Sie hätten verschiedener kaum sein können: Ann Merete hatte ein rundliches Gesicht mit fröhlichen Kulleraugen, eingerahmt von ihrem unbändigen Haar. Liv hingegen wirkte mit ihrem kantigen Gesicht und den schmalen Lippen eher streng, was noch durch ihre straff gebundene Frisur unterstrichen wurde. Dass die beiden so verschiedenen Frauen dennoch miteinander auskamen, fand ich großartig.

Meine Gedanken wanderten zu Maria auf Sizilien, der dritten Frau im Bund, die Morten einst geliebt und ihm dann Domenico geschenkt hatte.

Rasch nahm ich ein paar vorbereitete Teller von der Küchentheke, um meine Hilfsbereitschaft zu erweisen, und brachte sie ins Wohnzimmer.

«Jetzt setz dich schon hin!» Solvej nahm Domenico energisch den Löffel aus der Hand, mit dem er sich hatte nützlich machen und die Teller mit Kartoffeln füllen wollen. «Ihr seid hier zu Gast.»

«Nicht ganz», erwiderte Domenico. «Wir bekommen hier Asyl. Ari, assettiti.»

Ariana stand mit großen Augen vor dem riesigen Weihnachtsbaum, der mit seinen Lichterketten, bunten Kugeln und Schleifen im Muster der norwegischen Flagge wie ein festlich geschmücktes Monument das halbe Wohnzimmer in Beschlag nahm.

«Sie muss auch bald ins Bett, Nicki», mahnte ich.

«Eh, lo so. Aber du kennst sie, die will noch ihre Gutenachtgeschichte. Außerdem schläft sie jetzt nicht, so aufgedreht, wie sie ist.»

Ich seufzte und setzte mich. Den unregelmäßigen Schlafgewohnheiten unserer Tochter würden wir in Zukunft wieder vermehrt unser Augenmerk schenken müssen.

«Ein spätes Mahl», sagte Morten. «Aber besser spät als nie.»

«Völlig normal auf Sizilien», kommentierte Domenico schulterzuckend.

«Jippieh, es kann losgehen», sagte Hendrik und schwang sich auf seinen Stuhl. «Wer will Julebrus?» Er hielt erwartungsvoll die Flasche mit dem dunkelroten zuckersüßen Getränk hoch.

Inzwischen hatten sich alle an den Tisch gesetzt.

«Wir!», riefen Solvej und Kjetil.

«Und wer möchte zur Feier des Tages ein Gläschen Wein?», fragte Morten in die Runde. «Immerhin hat ja Rick auch noch was zu feiern!»

«Ach ja?» Ich schaute Hendrik neugierig an. Sein Gesicht strahlte verheißungsvoll. Ich sah ihm an, wie mühsam er sich zurückhielt, um mit seiner Neuigkeit nicht wie ein Wasserfall loszusprudeln.

Es gab ribbe,